Первые премоляры нижней челюсти

Левый

4

, 34.

Правый

4

, 44.

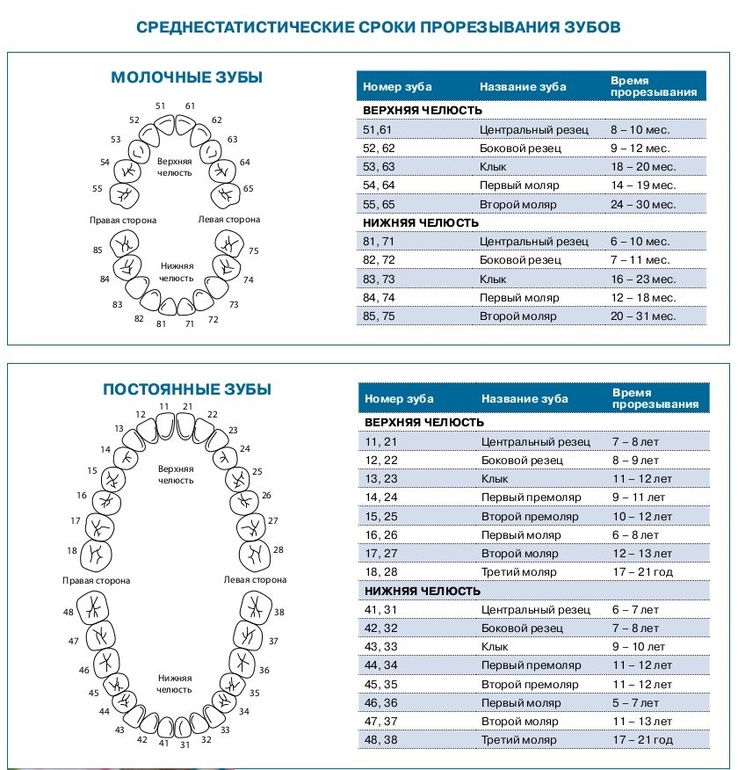

Сроки прорезывания – 9-10 лет.

Лбщая длина зуба – 22,0 мм

Высота коронки – 8,0 мм.

Длина корня 14 мм.

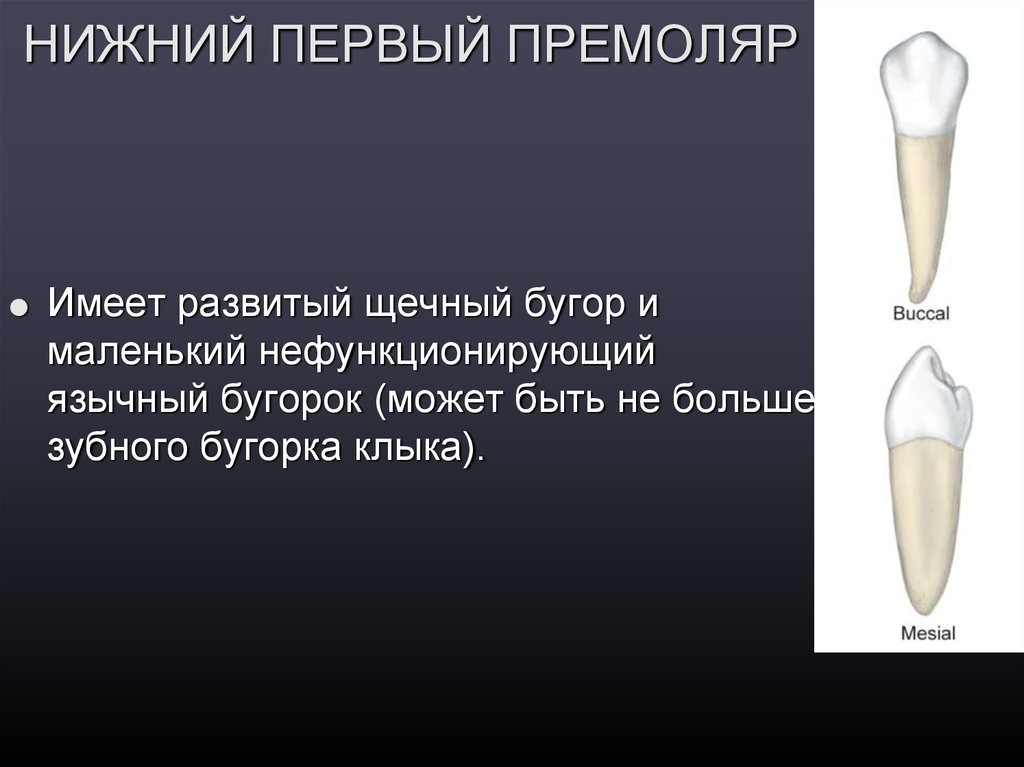

Коронка в отличие от верхних, имеет

Вестибулярная поверхность коронки выпуклая, длиннее язычной.

Жевательная поверхность имеет два бугра: — щечный и

— язычный.

Щечный крупнее язычного, сильно наклонен внутрь.

Между буграми находится бороздка, которая расположена ближе к язычному бугру.

Бугорки по краям соединены валиком, по бокам которого имеются небольшие углубления (ямки).

Корень один, прямой, овальной формы, слегка сплюснут с боков, канал широкий.

На передней и задней поверхности проходят неглубокие бороздки.

а – вестибулярная поверхность; б – язычная поверхность; в – боковая поверхность; г – жевательная; д – поперечный срез; е – продольный срез.

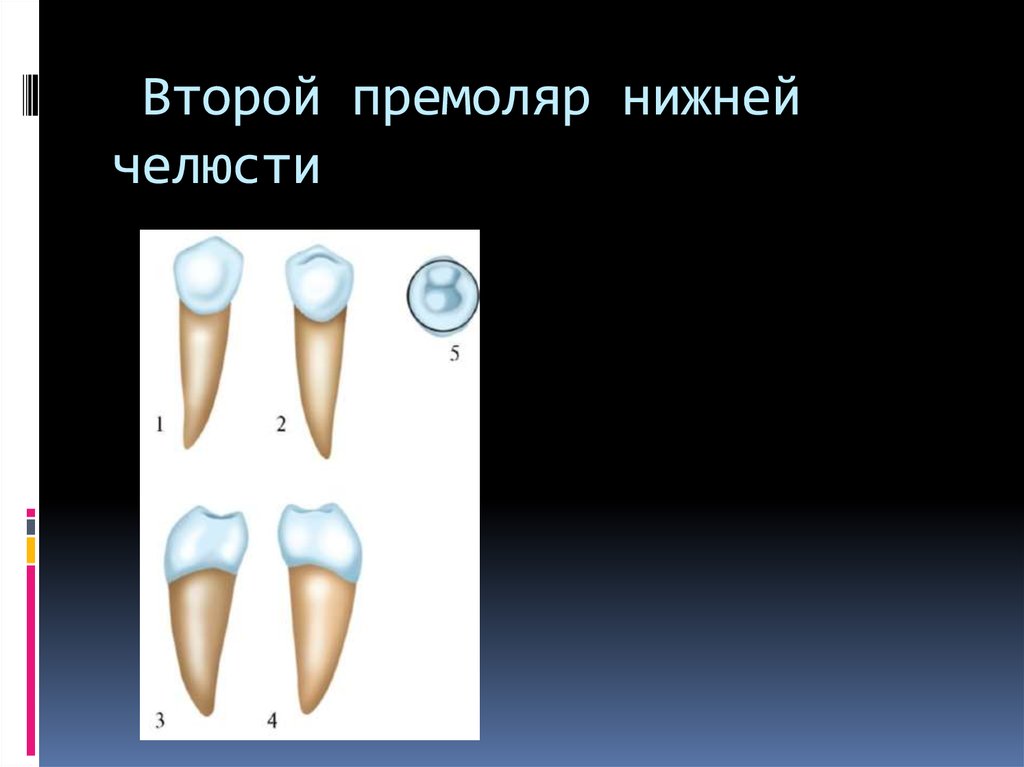

Вторые премоляры нижней челюсти

Левый

5

, 35.

Правый

5

, 45.

Сроки прорезывания – 11-12 лет.

Общая длина зуба – 21,4 мм

Высота коронки – 8,0 мм.

Длина корня 13,4 мм.

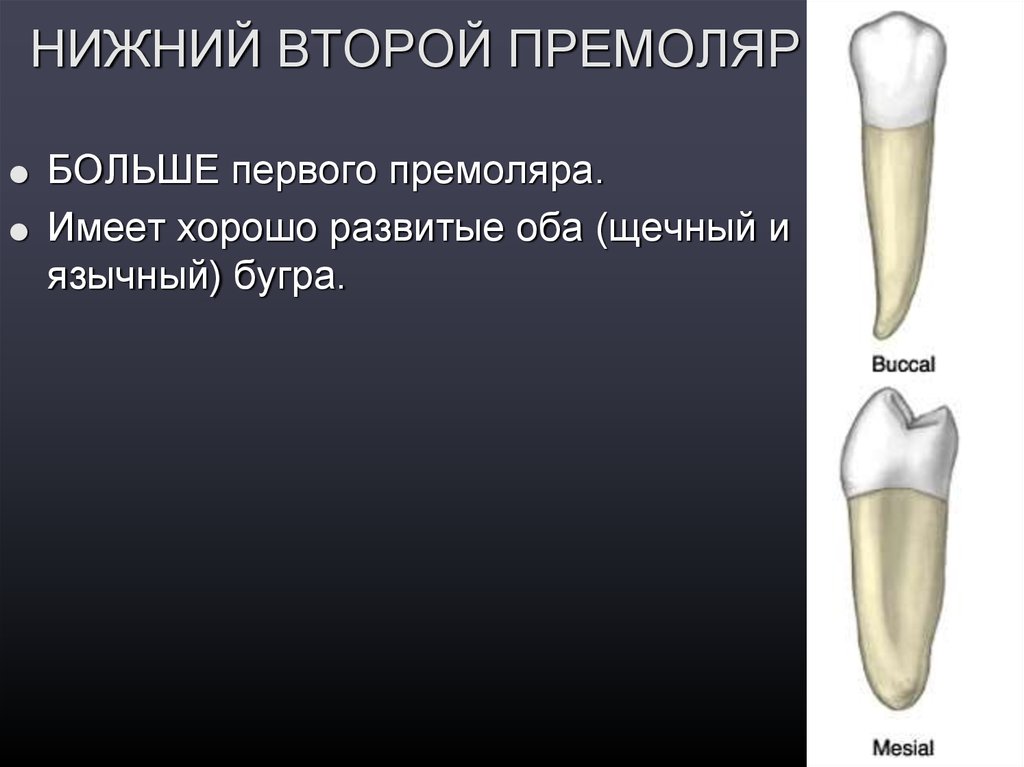

По размерам превышает первый премоляр нижней челюсти.

Коронка по форме напоминает шар.

Жевательная поверхность имеет два одинаково развитых бугра (щечный и язычный).

Бугры

разделены эмалевым валиком, по сторонам

которого имеются небольшие углубления

(ямки). От граней зуба валик разделен

подковообразной фиссурой.

От граней зуба валик разделен

подковообразной фиссурой.

От фиссуры может отходить дополнительная борозда, которая делит язычный бугор на два – превращая зуб в трехбугорковый.

Корень – один, конусовидной формы, слегка уплощен, боковые поверхности почти лишены продольных борозд. Корневой канал широкий.

Признаки угла и кривизны выражены нерезко.

а – вестибулярная поверхность; б – язычная поверхность; в – боковая поверхность; г – жевательная; д – поперечный срез; е – продольный срез.

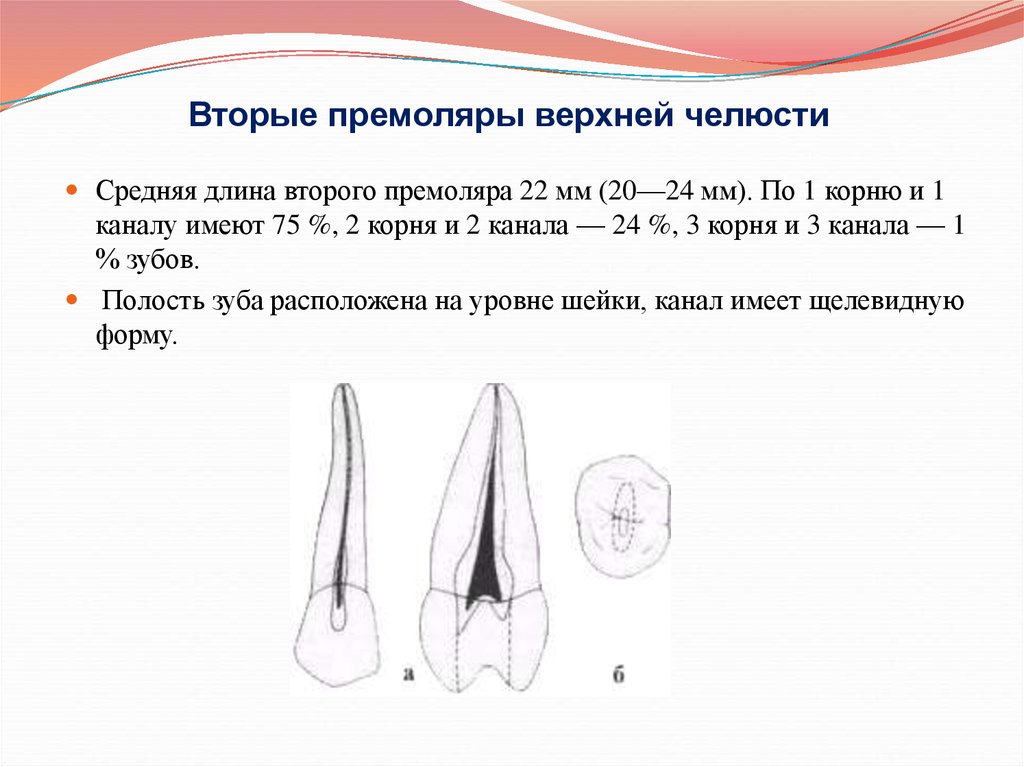

Первые моляры верхней челюсти

Большие коренные зубы – моляры

Моляры, располагаются позади премоляров в 6,7, и 8 позициях. Они обозначаются как первый, второй и третий моляры. Третий моляр имеет еще одно название – зуб мудрости. Иногда он может отсутствовать.

Величина

моляров уменьшается от первого к

третьему.

Отличительная особенность строения моляров:

самая крупная коронка

наибольшая жевательная поверхность, несущая 3-5 бугорков

наличие нескольких корней —

трех у верхних моляров.

Правый 6|, 16.

Левый |6, 26.

Сроки прорезывания – 5-6 лет.

Общая длина зуба – 20,5 мм

Высота коронки – 7,5 мм.

Длина корня 13 мм.

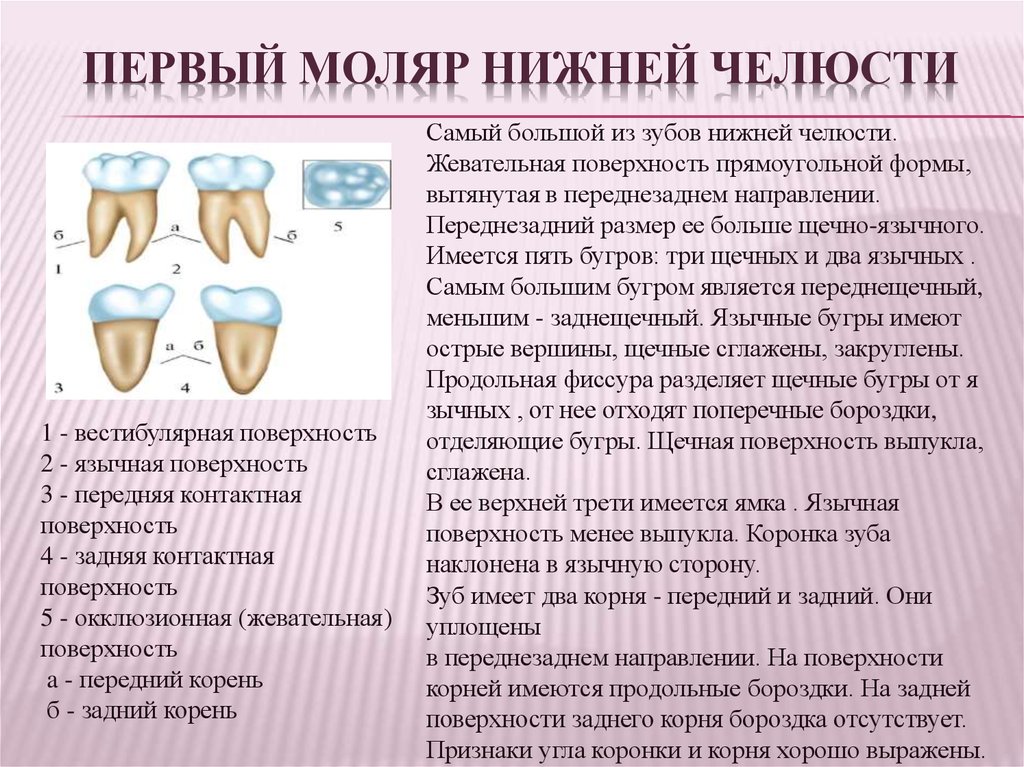

Самый

крупный из моляров верхней челюсти.

Коронка имеет кубовидную форму, с

округлыми углами.

Форма жевательной поверхности ромбовидная или квадратная.

На жевательной поверхности имеется 4 бугра:

— два небных (передне-небный и зедненебный) и

— два более развитых щечных (переднее-щечный и заднещечный).

Из щечных бугорков передний больше заднего, щечные бугры имеют коническую форму, небные – более закруглены.

Бугры разделены Н-образной фиссурой.

В области передненебного бугорка борозда отделяет не большой, не доходящий до жевательной поверхности дополнительный бугорок (tuberculum anomale Carabelli).

Бугорки разделены бороздами, одна из борозд начинаясь на медиальной поверхности пересекает жевательную и переходит на вестибулярную, где продолжается до шейки зуба. Этой бороздой отделяется от остальных переднещечный бугорок.

Вторая

борозда, начинается на дистальной

поверхности, затем переходит на

жевательную и заканчивается на небной,

отделяя задненебный бугорок.

Треть борозда расположена в середине жевательной поверхности, соединяет две первые и отделяет передненебный и заднещечный бугорки.

Щечная поверхность коронки выпуклая, разделена бороздой.

Небная поверхность меньше щечной, но более выпуклая.

Корня три: — небный и

— два щечных – переднещечный, заднещечный.

Небный корень массивный, круглый, прямой.

Щечные сплюснуты с боков, отклонены назад.

Передний корень развит лучше заднего.

Полость зуба. В своде полости зуба соответственно количеству и форме бугров имеются углубления для рогов пульпы. Имеется 3 корневых канала – небный и 2 щечных.

Устья

каналов представлены в виде треугольника,

в котором вершиной является вход в небный канал, основанием – входы в щечные каналы.

Небный канал наиболее широкий и хорошо доступен обработке.

Медиальный щечный корень в 60% случаев имеет два канала.

Хорошо выражены все три признака.

а – щечная поверхность; б – небная поверхность; в – контактная поверхность; г – жевательная поверхность; д – поперечный срез; е – продольный срез.

Зубы, Которые Не Следует Недооценивать

Премоляры нижней челюсти имеют особенную анатомию. Успех эндодонтического лечения зависит от нескольких факторов: удаление микроорганизмов из каналов, трехмерная обтурация и качественная коронковая пломба для изоляции от содержимого полости рта. Врач должен оценивать конкретную ситуацию и иметь представление о возможных анатомических особенностях зубов.

Анатомия премоляров нижней челюстиАнатомия премоляров нижней челюсти достаточно вариабельна.

1-й премоляр

— Анатомия корней

| 1 корень | 2 корня | 3 или 4 корня |

| 98% | 1. 8% 8% | 0.1-0.2% |

— Анатомия каналов

| 1 канал | 2 и более каналов |

| 75.8% | 24.2% |

-Количество апикальных отверстий

| 1 апикальное отверстие | 2 апикальных отверстия |

| 78.9% | 21.1% |

2-й премоляр

-Анатомия каналов

| 1 канал | 2 канала | 3 или 4 канала |

| 97.5% | 2.5% | 0-0.4 % |

Числа и проценты показывают возможные анатомические особенности. Но возможны отклонения от этих показателей. Лишь немногие исследования сообщают об этнических различиях в отношении числа каналов нижних премоляров. Trope и др. обнаружили этнические различия в изучении премоляров нижней челюсти: 2 или более каналов имеются у 32,8% пациентов, а среди кавказцев — у 13.7%. Amos также сообщил о раздвоенных каналах у 21% афроамериканцев и 16% кавказцев.

Корни первых нижних премоляров показывают взаимосвязь между наличием корневой бороздки и конфигурацией корневого канала. На уровне коронки (С) очевидно наличие одного овального канала. В средней трети (M) наличие анатомии с1 наблюдается на (а), наличие анатомии С2** на (b). В обоих случаях очевидна апикальная дельта в средней трети корня и апикальном поперечном сечении (AM-AP).

Рис.2 С-образная анатомия; Микро-КТ оценка первого премоляра нижней челюсти в бразильской субпопуляции. C-образная конфигурация системы корневых каналов обнаружена в 67% нижних премоляров с корневой бороздкой. С-образные поперечные сечения были более распространены в средней трети с присутствием апикальной дельты в апикальной трети. В китайской популяции частота C-образной конфигурации каналов была высокой, если у корней имелась корневая бороздка. Наличие корневой бороздки на внешней поверхности корня с проксимальной стороны играет важную роль в проявлении анатомических изменений. Такая картина характерна для первых премоляров нижней челюсти. Отложения дентина и кальцификация с возрастом приведут к множеству анатомических изменений и большему количеству проблем при лечении корневых каналов. Премоляры нижней челюсти могут иметь сложную морфологию системы каналов. Если не учитывать это при лечении, результат будет неудовлетворительным.

Наличие корневой бороздки на внешней поверхности корня с проксимальной стороны играет важную роль в проявлении анатомических изменений. Такая картина характерна для первых премоляров нижней челюсти. Отложения дентина и кальцификация с возрастом приведут к множеству анатомических изменений и большему количеству проблем при лечении корневых каналов. Премоляры нижней челюсти могут иметь сложную морфологию системы каналов. Если не учитывать это при лечении, результат будет неудовлетворительным.

Решение: необходимы знание анатомии премоляров нижней челюсти, морфологии корневых каналов и предполагаемых отклонений он нормы.

КРАСНЫЕ стрелки показывают только общую рентгенологическую характеристику премоляров нижней челюсти с множественными каналами (резкое исчезновение пространства пульпы на разных уровнях), ЖЕЛТЫЕ стрелки показывают наличие двух или более раздельных корней.

Рис.3

Оценка рентгенограмм

Предоперационная рентгенография и оценка рентгенограмм имеют большое значение для определения конфигурации корневого канала, числа каналов и кривизны. До операции следует сделать минимум 2 рентгенограммы: параллельную и с горизонтально-угловым конусом, поскольку она будет раскрывать более подробные сведения об анатомии премоляров нижней челюсти. Одним из распространенных рентгенографических признаков нижних премоляров с двумя или более каналами — разъединение пространства пульпы на разных уровнях (цервикально, средне и апикально). Исследование периодонтальной связки может помочь найти множественные корни, раздвоенные корни или анатомические отклонения от нормы. Отслеживание пазух синуса может выявить множественные корни. Наличие радиолюминесцентного поражения, не связанного с рентгенографической вершиной, свидетельствует о наличии множественных корней. Появление на Rh соседних зубов — признак отклоняющейся от нормы анатомии корневых каналов. КЛКТ также является отличным инструментом для предоперационной оценки.

До операции следует сделать минимум 2 рентгенограммы: параллельную и с горизонтально-угловым конусом, поскольку она будет раскрывать более подробные сведения об анатомии премоляров нижней челюсти. Одним из распространенных рентгенографических признаков нижних премоляров с двумя или более каналами — разъединение пространства пульпы на разных уровнях (цервикально, средне и апикально). Исследование периодонтальной связки может помочь найти множественные корни, раздвоенные корни или анатомические отклонения от нормы. Отслеживание пазух синуса может выявить множественные корни. Наличие радиолюминесцентного поражения, не связанного с рентгенографической вершиной, свидетельствует о наличии множественных корней. Появление на Rh соседних зубов — признак отклоняющейся от нормы анатомии корневых каналов. КЛКТ также является отличным инструментом для предоперационной оценки.

Рис.4 Тщательная предоперационная оценка рентгенограмм и системы корневых каналов позволит быстрее обнаружить корневые каналы. И сделает лечение более предсказуемым.

И сделает лечение более предсказуемым.

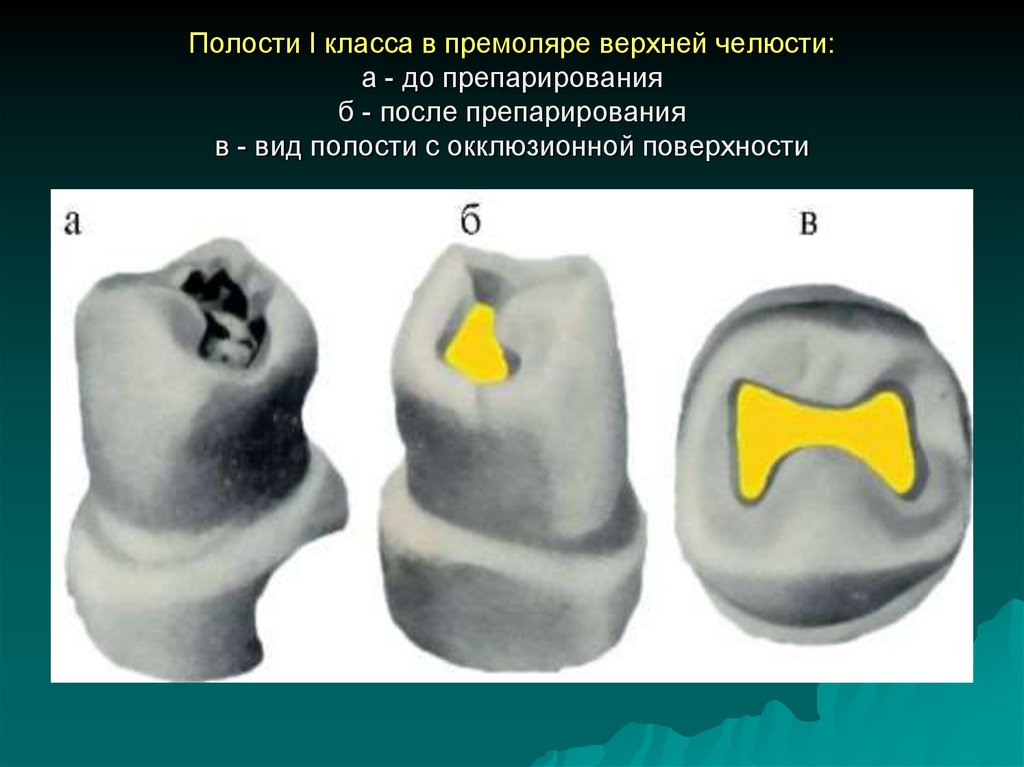

Раскрытие полости

Раскрытие полости позволяет получить доступ к устьям корневых каналов. Полость нижних премоляров обычно имеет овальную форму, расширенную в щечно-язычном направлении. Устья расположены под буграми. Анатомия дна полости: визуализация оценка и таблицы помогут обнаружить дополнительные устья каналов. Для обнаружения скрытых устьев могут быть использованы длинный бор на малой скорости или ультразвук. Использование стоматологического операционного микроскопа с хорошим освещением значительно улучшит доступ к препарированию полости и облегчит обнаружение устьев канала.

Рис.5 После проведенной пульпэктомии, вскрытия и раскрытия полости обнаружен контур второго канала. Затем проведено лечение корневых каналов. Через неделю у пациента прошли симптомы.

Прохождение каналов

Использование ЭДТА во время прохождения каналов позволит легче перемещать файлы вдоль стенок канала. Заклинивание инструмента во время прохождения каналов говорит о наличии дополнительного канала или раздвоении. Тщательное перемещение файлов с предварительным прекурвингом вдоль стенок канала позволит обнаружить устье дополнительного канала.

Тщательное перемещение файлов с предварительным прекурвингом вдоль стенок канала позволит обнаружить устье дополнительного канала.

Рис.6 Во время прохождения системы корневых каналов зуба 45, щечно-дистальное устье было обнаружено на 2мм глубже в язычном канале.

Механическая обработка каналов

Лечение корневых каналов — динамический процесс. Дополнительные каналы могут быть обнаружены на любой стадии лечения. Стоматолог должен знать о скольжении вращающихся или реципрокных файлов в другом направлении во время механической обработки каналов. Файл с контролируемой памятью — это замечательный инструмент для контроля за раздвоениями каналов, поскольку он может использоваться для механической обработки каналов и формирования этих каналов без потери коронкового дентина.

Рис.7 Этот случай демонстрирует бережное отношение к С-образным каналам во втором премоляре нижней челюсти. Были использованы 10/05 EDM в апикальной С-образной части и проведена обтурация корневых каналов биосовместимым Guttaflow.

Контроль обтурации корневых каналов

Тщательное чтение рентгенограммы важно для проверки качества обтурации корневых каналов. Выведение материала может указывать на наличие дополнительных каналов. Врач должен дифференцировать боковые или вспомогательные каналы от пропущенного основного канала.

Рис.8 На первой рентгенограмме контур обтурированного корневого канала не соответствует наружному контуру корня. Наблюдается периодическая болезненность, поэтому зуб необходимо перелечить.

Пломбирование корневого канала

Если контур пломбирования корневого канала не совпадает или не соответствует внешней корневой геометрии или пространству периодонтальной связки, это может быть признаком пропущенных анатомических особенностей зуба. В этих ситуациях можно рассмотреть возможность повторного лечения.

Премоляры нижней челюсти (выводы)

Премоляры нижней челюсти могут иметь сложную и отличающуюся от нормы анатомию корневых каналов, что представляет большую проблему для диагностики и лечения корневых каналов.

Перевод выполнен Петрущенко А.В. специально для сайта OHI-S.COM. Пожалуйста, при копировании материала не забывайте указывать ссылку на текущую страницу.

Home

Двусторонние инвагинации в полости премоляра нижней челюсти: история болезни

На этой странице Мы описываем редкий случай билатеральной инвагинации первого премоляра нижней челюсти типа I, где внешне здоровые зубы представлены с периапикальной патологией.

1. История болезни

25-летний здоровый и здоровый пациент мужского пола дважды в течение двух недель обращался в стоматологическую клинику неотложной помощи. Первое обращение было связано с 7-дневной историей постоянной ноющей боли в левой половине лица, и пациент мог выделить боль в левой нижней челюсти. Внеротовое и внутриротовое исследование мягких тканей без особенностей. В пародонте патологических карманов не было, гигиена полости рта была хорошей. Стоматологически у пациента был нереставрированный взрослый зубной ряд с отсутствующими третьими молярами и не обнаруживаемым кариесом. Нижний левый первый премоляр был заметно болезненным при перкуссии, а периапикальная рентгенограмма с длинным конусом (LCPA) выявила значительное периапикальное просветление (рис. 1(а)). Диагноз острого апикального периодонтита был подтвержден, хотя причина потери жизнеспособности не была объяснена, без очевидной коронарной или пародонтальной патологии. Пациенту было предложено удаление или экстирпация пульпы, и пациент решил сохранить зуб. Зуб был успешно открыт и покрыт ледермиксом, ватой и стеклоиономерным цементом (СИЦ). Пациент был выписан для поиска врача общей практики (GDP) для завершения лечения корневых каналов.

Нижний левый первый премоляр был заметно болезненным при перкуссии, а периапикальная рентгенограмма с длинным конусом (LCPA) выявила значительное периапикальное просветление (рис. 1(а)). Диагноз острого апикального периодонтита был подтвержден, хотя причина потери жизнеспособности не была объяснена, без очевидной коронарной или пародонтальной патологии. Пациенту было предложено удаление или экстирпация пульпы, и пациент решил сохранить зуб. Зуб был успешно открыт и покрыт ледермиксом, ватой и стеклоиономерным цементом (СИЦ). Пациент был выписан для поиска врача общей практики (GDP) для завершения лечения корневых каналов.

Две недели спустя пациент повторно обратился в ту же стоматологическую клинику неотложной помощи с жалобами на постоянную ноющую боль в нижней правой нижней челюсти. И снова кариеса или проблем с периодонтом не было обнаружено клинически, но исследование LCPA нижнего правого квадранта показало периапикальную патологию, связанную с правым первым премоляром нижней челюсти (рис. 1(b)). Диагноз острого апикального периодонтита был подтвержден, и пациенту повторно была выполнена экстирпация пульпы.

1(b)). Диагноз острого апикального периодонтита был подтвержден, и пациенту повторно была выполнена экстирпация пульпы.

2. Дифференциальная диагностика

С двумя зубами, теряющими жизнеспособность, без какой-либо очевидной коронарной или периодонтальной патологии, наш дифференциальный диагноз включал травму или дефекты развития. В анамнезе не было травм, и действительно, это место было бы необычным для травмированного зуба, обычно затрагивающего больше передних зубов. Заподозрено пороки развития, при рентгенологическом исследовании на жевательных поверхностях премоляров видны рентгенопрозрачные пустоты. Наш диагноз был инвагинации зуба (DI) первых премоляров нижней челюсти (вторых премоляров), хотя это могло быть определенно подтверждено только путем удаления и разрезания зубов или компьютерной томографии (КТ), оба из которых были сочтены необоснованными. . Диагноз был объяснен пациенту, и им было предложено зарегистрироваться в GDP для окончательного РКИ 34 и 44. Мы также предложили дальнейшее исследование жизнеспособности 35 и 45 и размещение герметиков для герметизации и защиты этих фиссур. зубы.

зубы.

3. Обсуждение

DI представляет собой аномалию развития зубов, возникающую во время раннего одонтогенеза и до кальцификации. Впячивание участка эмалевого органа в зубной сосочек образует выстланные эмалью впадины в коронку зуба [1, 2].

DI чаще всего подразделяют на три группы в зависимости от глубины инвагинации. При типе I (79%) инвагинация ограничена коронкой и не выходит за пределы амелоцементального соединения (ACJ). При типе II (15%) инвагинация распространяется за АКС в корень, но не сообщается с периодонтальной связкой. При типе III (5%) инвагинация распространяется через корень и либо соединяется с периодонтальной связкой латерально (тип IIIA), либо апикально через апикальное отверстие (тип IIIB) [1, 2].

Эмбриология, травма и инфекция были предложены в качестве потенциальных причин DI, но этиология остается спорной [1, 2]. Однако бесспорным является то, что наиболее часто поражаются зубы верхней челюсти, причем постоянные боковые резцы имеют наибольшую распространенность до 10% [1, 2]. Инвагинации могут быть двусторонними с частотой до 43% [1, 2]. Имеется небольшое количество работ [3], в которых документировано представление DI в зубах нижней челюсти; однако исследования показывают очень низкие или фактически нулевые показатели распространенности [1].

Инвагинации могут быть двусторонними с частотой до 43% [1, 2]. Имеется небольшое количество работ [3], в которых документировано представление DI в зубах нижней челюсти; однако исследования показывают очень низкие или фактически нулевые показатели распространенности [1].

Клинически DI трудно диагностировать, поскольку коронковая анатомия может казаться нормальной, как в этом зарегистрированном случае. Признаки, указывающие на DI, включают глубокое слепое отверстие, преувеличенные ямки цингулума, проникающие трещины, бороздчатую небную эмаль, бугорки когтей и резцовые насечки [1, 4]. Грубые пороки развития коронки, такие как штифтовые или бочкообразные зубы, имеют повышенную связь с DI [4].

Рентгенологические признаки легче различить. Описаны следующие проявления: изменения морфологии эмали, рентгенопрозрачный карман, каплевидная петля, нерасширенная фиссура, псевдоканал, притупление рогов пульпы и грубое изменение внутренней анатомии коронки или корня [2, 4].

При подозрении на DI рекомендуется раннее вмешательство для предотвращения некроза пульпы. Необходимо нанесение герметика для фиссур или жидкого композита на подозрительные участки вновь прорезавшихся зубов [2, 4]. Если этого не сделать, ранняя потеря жизнеспособности обычно приводит к неполному формированию корней. Полное рентгенологическое исследование полости рта следует рассматривать после постановки диагноза DI из-за высокой распространенности двустороннего поражения [1, 2].

Необходимо нанесение герметика для фиссур или жидкого композита на подозрительные участки вновь прорезавшихся зубов [2, 4]. Если этого не сделать, ранняя потеря жизнеспособности обычно приводит к неполному формированию корней. Полное рентгенологическое исследование полости рта следует рассматривать после постановки диагноза DI из-за высокой распространенности двустороннего поражения [1, 2].

Если, как в этом случае, DI диагностируется только после некроза пульпы, требуется эндодонтическое лечение для сохранения зуба. Для этого может потребоваться направление к специалисту, поскольку эндодонтическое лечение зубов, пораженных DI, часто бывает сложным из-за измененной внутренней анатомии пораженных зубов [4]. Апикальные барьеры MTA могут потребоваться в случаях с открытыми верхушками после формирования незрелого корня [1, 4].

4. Заключение

В этой статье освещается редкое проявление билатерального DI премоляра нижней челюсти и показано, что хотя зубы, пораженные DI, являются анатомически аномальными, клинически это может быть трудно обнаружить. Несмотря на эту трудность, все стоматологи общей практики должны знать о возможных клинических и рентгенологических признаках, должны тщательно оценивать все подозрительные зубы и, при необходимости, проводить профилактическое лечение с целью предотвращения потери жизнеспособности пульпы.

Несмотря на эту трудность, все стоматологи общей практики должны знать о возможных клинических и рентгенологических признаках, должны тщательно оценивать все подозрительные зубы и, при необходимости, проводить профилактическое лечение с целью предотвращения потери жизнеспособности пульпы.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Dislosure

Р. Холлидей является академическим научным сотрудником/регистратором специальности в восстановительной стоматологии.

Ссылки

Мунир Б., Тирмази С.М., Маджид Х.А., Хан А.М. и Икбалбангаш Н.И., Dens Invaginatus: этиология, классификация, распространенность, диагностика и лечение, , Пакистанский устный и стоматологический журнал , том. 31, нет. 1, стр. 191–198, 2011.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

А. Алани и К. Бишоп, «Dens invaginatus. Часть 1: классификация, распространенность и этиология», International Endodontic Journal , vol.

41, нет. 12, стр. 1123–1136, 2008 г.

41, нет. 12, стр. 1123–1136, 2008 г.Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

E. Canger, S. Kayipmaz, and P. Celenk, «Bilateral dens invaginatus в области премоляров нижней челюсти», Indian Journal of Dental Research , том. 20, нет. 2, стр. 238–240, 2009 г.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

К. Бишоп и А. Алани, «Dens invaginatus. Часть 2: клинические, рентгенологические особенности и варианты лечения», International Endodontic Journal , vol. 41, нет. 12, стр. 1137–1154, 2008 г.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Академия Google

Авторские права

Авторские права © Ричард Холлидей и Эмма Бикрофт, 2012 г. Это статья с открытым доступом, распространяемая в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии надлежащего цитирования оригинальной работы.

Премоляры нижней челюсти: зубы, которые нельзя недооценивать

Премоляры нижней челюсти: зубы, которые нельзя недооценивать — Style Italiano Endodontics07.12.2016

Мохамад Заафрани

33 600

Предупреждение : Неопределенная переменная $post в /var/www/vhosts/styleitaliano-endodontics.org/httpdocs/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php (133) : код eval() в строке 2

Предупреждение : Попытка прочитать свойство «ID» с нулевым значением в /var/www/vhosts/styleitaliano-endodontics.org/httpdocs/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes /code-block.class.php(133): eval()’d code on line 2

Успех эндодонтического лечения зависит от удаления микроорганизмов из системы корневых каналов, трехмерной герметизации и размещения хорошая коронковая герметизация для предотвращения сообщения между полостью рта и перирадикулярными тканями (1-4).

Врач должен быть в состоянии оценить эндодонтический случай и знать анатомию зуба и предполагаемые анатомические изменения, с которыми можно столкнуться во время лечения.

Рис. 1Эти числа и проценты показывают, что эти ситуации или эти анатомические структуры уже существуют, но врач должен знать о любых аномалиях или любых отклонениях от этих ситуаций. В нескольких исследованиях сообщается об этнических различиях в количестве каналов в премолярах нижней челюсти. Тропе и др. обнаружили этнические различия в исследовании премоляров нижней челюсти: наличие 2 и более каналов у 32,8% пациентов, в то время как у европеоидов — 13,7% (7). Amos также сообщил о раздвоенных каналах 21% у афроамериканцев и 16% у европеоидов (8). Калискан и др. обнаружили 2 или более каналов примерно у 36% турецкого населения (9). Заатар и др. обнаружили 2 или более каналов у 40% кувейтских пациентов (10).

Рис. 2 С-образная форма; Оценка микроКТ первого премоляра нижней челюсти в бразильской субпопуляции показала, что С-образная конфигурация системы корневых каналов была обнаружена у 67% удаленных премоляров нижней челюсти с корневым желобком, С-образные поперечные срезы преобладали в средней трети с наличием апикальной дельты как общий признак апикальной трети (11). При трехмерном морфологическом анализе корней первого премоляра нижней челюсти в китайской популяции было обнаружено, что частота С-образной анатомии выше, когда корни имеют корешковую бороздку на внешней поверхности по сравнению с корнями без корешковой бороздки (12). Наличие корешковой борозды на внешней поверхности корня с проксимальной стороны играет важную роль в наличии анатомических вариаций, поскольку иногда у нас есть одна или две борозды развития, которые демонстрируют 2 или более корней или корневых каналов, что чаще встречается в первом премоляре нижней челюсти в виде дентина. возрастные отложения и кальциноз демонстрируют множество анатомических вариаций и больше проблем во время лечения корневых каналов в таких случаях (11). Мы можем понять, что премоляры нижней челюсти могут иметь сложную морфологию системы каналов, которая, если ее не учитывать во время лечения корневых каналов, может привести к неблагоприятному прогнозу и, как следствие, к неудаче лечения. Ведение: знание морфологии корней и характера систем корневых каналов, подозрений на отклонения, а также редких состояний.

При трехмерном морфологическом анализе корней первого премоляра нижней челюсти в китайской популяции было обнаружено, что частота С-образной анатомии выше, когда корни имеют корешковую бороздку на внешней поверхности по сравнению с корнями без корешковой бороздки (12). Наличие корешковой борозды на внешней поверхности корня с проксимальной стороны играет важную роль в наличии анатомических вариаций, поскольку иногда у нас есть одна или две борозды развития, которые демонстрируют 2 или более корней или корневых каналов, что чаще встречается в первом премоляре нижней челюсти в виде дентина. возрастные отложения и кальциноз демонстрируют множество анатомических вариаций и больше проблем во время лечения корневых каналов в таких случаях (11). Мы можем понять, что премоляры нижней челюсти могут иметь сложную морфологию системы каналов, которая, если ее не учитывать во время лечения корневых каналов, может привести к неблагоприятному прогнозу и, как следствие, к неудаче лечения. Ведение: знание морфологии корней и характера систем корневых каналов, подозрений на отклонения, а также редких состояний.

Оценка предоперационных рентгенограмм: предоперационная рентгенограмма имеет большое значение для определения конфигурации корневых каналов, их количества и кривизны. Перед операцией необходимо сделать не менее 2 рентгенограмм. Один параллельный, а другой с горизонтально изогнутым конусом, поскольку он раскрывает больше деталей об анатомии, с которой мы имеем дело. Одной из общих рентгенологических особенностей премоляров нижней челюсти с 2 и более каналами является отсутствие непрерывности пульпарного пространства на разных уровнях (цервикальном, срединном корневом и апикальном). Отслеживание пространства периодонтальной связки вокруг зуба может диагностировать множественные корни, раздвоенные корни или аберрантную анатомию. Отслеживание свищевых ходов, если они есть, может выявить наличие более одного корня. Наличие рентгенопрозрачного поражения без центра рентгенологической верхушки может указывать на наличие множественных корней множественных POE. Рентгенологическая картина соседних или контралатеральных зубов может указывать на подозрение на аберрантную анатомию корневого канала. КЛКТ также является отличным инструментом для предоперационной оценки (13).

Рентгенологическая картина соседних или контралатеральных зубов может указывать на подозрение на аберрантную анатомию корневого канала. КЛКТ также является отличным инструментом для предоперационной оценки (13).

Отверстие для доступа

Отверстие для доступа к нижнечелюстным премолярам обычно овальной формы, расширено щечно-язычно с устьями, расположенными под буграми B, L.

Анатомия дна: визуализация анатомии дна и карта помогут обнаружить дополнительные устья каналов, если таковые имеются. Для обнаружения скрытых или дополнительных устьев каналов с меньшим повреждением тканей зуба можно использовать либо бор с длинным стержнем, установленный на низкоскоростном наконечнике, либо ультразвук (14). Использование стоматологического операционного микроскопа с хорошим освещением значительно улучшит препарирование полости доступа и позволит легче обнаружить устья каналов (15).

Во время обработки каналов

Использование ЭДТА во время обработки облегчит перемещение файлов вдоль стенок канала (16). Оператор должен знать о любой остановке переговорных файлов во время осторожного движения по стенкам канала, что может указывать на наличие другого канала или расщепления. Осторожное перемещение предварительно изогнутых файлов вдоль стенок канала в нескольких направлениях без какой-либо оценки того, должен ли быть лишний канал здесь или там, позволит легче обнаружить вход, если канал расположен в неожиданном месте. (Предварительное изгибание также следует попробовать на гладких и острых углах).

Оператор должен знать о любой остановке переговорных файлов во время осторожного движения по стенкам канала, что может указывать на наличие другого канала или расщепления. Осторожное перемещение предварительно изогнутых файлов вдоль стенок канала в нескольких направлениях без какой-либо оценки того, должен ли быть лишний канал здесь или там, позволит легче обнаружить вход, если канал расположен в неожиданном месте. (Предварительное изгибание также следует попробовать на гладких и острых углах).

Во время биомеханической подготовки

РКИ — это динамический процесс. Дополнительные каналы могут быть обнаружены на любом этапе лечения. Оператор должен знать о любом проскальзывании вращающихся или возвратно-поступательных файлов в другом направлении во время этого процесса. . Файлы с контролируемой памятью — это приветственный инструмент для управления расщеплениями и глубокими расслоениями каналов, так как их можно использовать для механической очистки и формирования этих каналов без необходимости жертвовать большим количеством коронкового дентина (17).

После обтурации

Внимательное прочтение рентгенографического снимка в это время настолько важно, чтобы осмотр просачивания материала обтурации в другом направлении мог указывать на наличие дополнительных каналов (оператор должен уметь различать латеральные или добавочные каналы и пропущенный основной канал).

Установка пломбирования корневого канала

Если контур пломбирования корневого канала не совпадает или не соответствует внешней геометрии корня или полости периодонтальной связки, это может быть признаком неправильной анатомии. , Можно рассмотреть отступление.

Выводы

Премоляры нижней челюсти могут иметь сложную и аберрантную анатомию корневого канала, что представляет собой серьезную проблему для диагностики и лечения во время лечения корневых каналов.

Библиография

- Орставик Д. Анализ динамики и риска развития и заживления хронического апикального периодонтита у человека.

МЭЖ 1996: 29: 150–155.

МЭЖ 1996: 29: 150–155. - Friedman S. Соображения и концепции выбора случая при лечении эндодонтического заболевания после лечения (неэффективность лечения). Endod Topics 2002: 1: 5478.

- Киркеванг Л.Л., Хорстед-Биндслев П. Технические аспекты лечения в зависимости от результатов лечения. Endod Topics 2002: 2: 89–102.

- Вертуччи FJ. Морфология корневых каналов и ее связь с эндодонтической процедурой. Endod Topics 2005: 10: 329.

- Клегхорн Б.М., Кристи В.Х., Донг К.С. Морфология корня и корневого канала первого премоляра нижней челюсти человека: обзор литературы. J Endod 2007: 33: 509 516.

- Зиллич Р., Доусон Дж. Морфология корневых каналов первых и вторых премоляров нижней челюсти. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1973:36:738744.

- Trope M, Elfenbein L, Tronstad L. Премоляры нижней челюсти с более чем одним корневым каналом у разных расовых групп. J Endod 1986;12:3435.

- Амос ER. Встречаемость раздвоенных корневых каналов в премолярах нижней челюсти.

J Am Dent Assoc 1955; 50:70 1.

J Am Dent Assoc 1955; 50:70 1. - Калискан М.К., Пехливан Ю., Сепецоглу Ф., Туркун М., Тунсер С.С. Морфология корневых каналов постоянных зубов человека у турецкого населения. J Endod 1995; 21:200 4.

- Заатар Э.И., аль-Кандари А.М., Алхомайда С., аль-Ясин ИМ. Частота эндодонтического лечения в Кувейте: рентгенологическая оценка 846 эндодонтически пролеченных зубов. Дж Эндод 1997;23:453 6.

- Р. Ординола-Запата и др. Оценка микро-КТ С-образных первых премоляров нижней челюсти в бразильской субпопуляции doi:10.1111/iej.12380

- Б. Фан и др. Трехмерный морфологический анализ С-образных каналов первых премоляров нижней челюсти в китайской популяции iej doi:10.1111/j.1365-2591.2012.02070.x

- William C. Scarfe et al, Использование конусно-лучевой компьютерной томографии в эндодонтии, International Journal of Dentistry Volume 2009, ID статьи 634567, 20 стр./634567

- Арнальдо Кастеллуччи, Учебник по эндодонтии, Доступ к полости и эндодонтическая анатомия, стр.

41, нет. 12, стр. 1123–1136, 2008 г.

41, нет. 12, стр. 1123–1136, 2008 г.