K12.0 Рецидивирующие афты полости рта…

K12.0 Рецидивирующие афты полости рта…- Выбор препаратов

- Синонимы

- Стоматит афтозный

- Афтозные стоматиты

- Афтозный стоматит

- Афты слизистой оболочки полости рта

- Изъязвление ротовой полости

- Изъязвление слизистой оболочки рта

- Изъязвление слизистой ротовой полости

- Афты

- Рецидивирующий афтозный стоматит

- Беднара афты

Подобрать препарат можно с помощью фильтров. Чтобы увидеть в перечне лекарства, входящие в подгруппы, отметьте галочкой «включить препараты подгрупп». Нажав на иконку , можно добавить препарат в избранное и проверить на дубли и межлекарственные взаимодействия.

Чтобы увидеть в перечне лекарства, входящие в подгруппы, отметьте галочкой «включить препараты подгрупп». Нажав на иконку , можно добавить препарат в избранное и проверить на дубли и межлекарственные взаимодействия.

Полужирным начертанием выделены лекарства, входящие в справочники текущего года. Рядом с названием препарата может быть указан еженедельный уровень индекса информационного спроса (показатель, который отражает степень интереса потребителей к информации о лекарстве).

Сбросить фильтры

включить препараты подгрупп

Фармгруппа* Все фармгруппы Антисептики и дезинфицирующие средства Антисептики и дезинфицирующие средства в комбинациях БАДы — витамины, витаминоподобные вещества и коферменты БАДы — жиры, жироподобные вещества и их производные БАДы — полифенольные соединения Витамины и витаминоподобные средства Гепатопротекторы Гомеопатические средства Другие гиполипидемические средства Другие иммуномодуляторы Другие синтетические антибактериальные средства Другие синтетические антибактериальные средства в комбинациях НПВС — Производные пропионовой кислоты НПВС — Производные салициловой кислоты Противовирусные (за исключением ВИЧ) средства Противогрибковые средства в комбинациях Прочие ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства Регенеранты и репаранты Регенеранты и репаранты в комбинациях Стоматологические средства Стоматологические средства в комбинациях

Действующее вещество*

Все ДВ Аллантоин + Повидон-Йод Амилметакрезол + Дихлорбензиловый спирт Амилметакрезол + Дихлорбензиловый спирт + Левоментол Амилметакрезол + Дихлорбензиловый спирт + Лидокаин Бензокаин + Тиротрицин Биен + Гидроксиметилхиноксалиндиоксид Гексэтидин Каланхоэ побегов сок Кетопрофен Лизатов бактерий смесь [L.

Лек. форма Все лек. формы аэрозоль для местного применения гель для местного применения гель стоматологический гранулы гомеопатические капсулы желатиновые линимент мазь для местного и наружного применения паста для местного применения раствор для местного и наружного применения раствор для местного и наружного применения спиртовой раствор для местного применения раствор для наружного применения раствор для полоскания спрей для местного применения спрей для местного применения дозированный таблетки таблетки для рассасывания

Дозировка

Все дозировки 0.05% 0.

Производитель Все производители АЙВЭКС Фармасьютикалс с.р.о. Аджио Фармасьютикалз Лтд. Алтайвитамины АО Алтайвитамины ЗАО БСМ Лтд. БУАРОН Белмедпрепараты РУП Биннофарм АО БиоФармКомбинат ООО Биоген НПЦ Босналек АО ВИФИТЕХ ЗАО Валеант Фармасьютикалз Швейцария ГмбХ Гротекс ООО Дельфарм Орлеан Домпе С.п.А. Домпе Фармачеутичи С.п.А. Канонфарма продакшн ЗАО Легаси Фармасьютикалс Швейцария ГмбХ Лекарь МакНил Мэньюфэкчуринг Медсинтез завод Медхимпром-ПХФК Мундифарма ГмбХ НИЖФАРМ OAO Обнинская химико-фармацевтическая компания Рафа Лабораториз Лтд. Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернешнл Лтд., ЮК Рекитт Бенкизер Хелскэр Мануфэкчуринг Лтд. Синмедик Лабораториз Тева Чек Индастриз с.р.о. Тринита НПП Тульская фармацевтическая фабрика ООО ФЛУМЕД-ФАРМ КП ООО Фамар Нидерланды Фамар Орлеан Фармстандарт-Лексредства Фармстандарт-Томскхимфарм ОАО [Томск, пр.Ленина] Фармцентр ВИЛАР АО Фармцентр ВИЛАР ЗАО ЭКОлаб ЗАО Эском НПК ОАО ЮжФарм ООО Юник Фармасьютикал Лабораториз

Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Продолжая использовать сайт rlsnet.ru, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.

Продолжая использовать сайт rlsnet.ru, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.

Войти через:

Синдром Маршалла у детей и взрослых: симптомы и лечение

Лечением заболевания синдром маршалла занимается педиатр, оториноларинголог, детский оториноларинголог

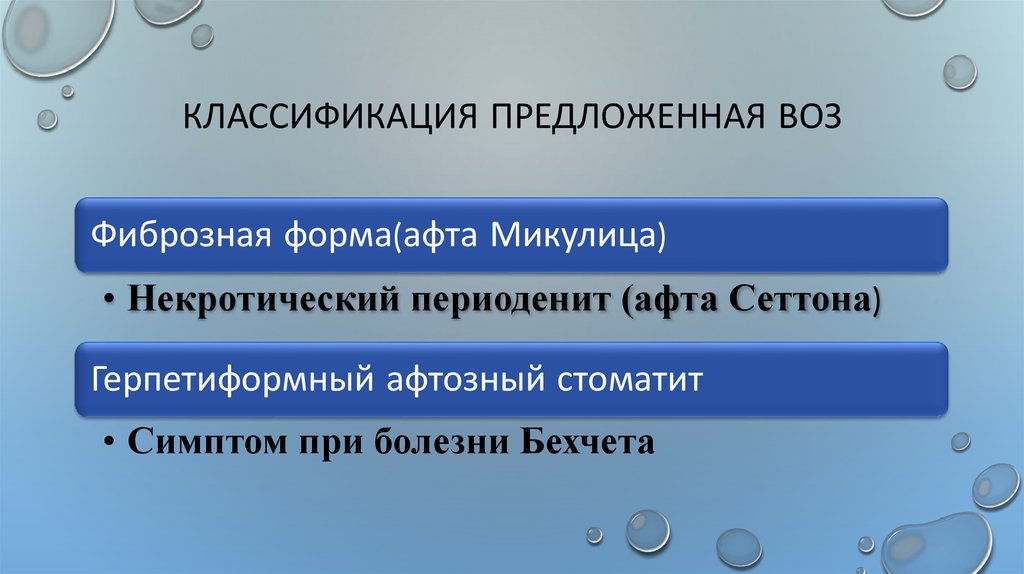

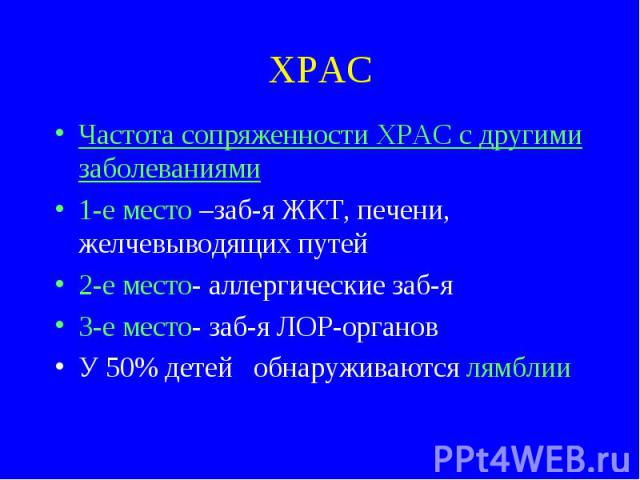

Синдром периодической лихорадки, афтозного стоматита, фарингита и шейного лимфаденита (PFAPA синдром, синдром Маршалла, Periodic Fever, Aphthous Stomatitis, Pharyngitis, Adenitis) — сложное генетическое заболевание и один из наиболее распространенных синдромов периодической лихорадки.

Обычно проявляется в детстве, характеризуется периодическими лихорадками с регулярными интервалами от двух до восьми недель (в среднем 4 недели) и стереотипными клиническими признаками фарингита, афтозного стоматита и шейного лимфаденита. Между эпизодами какие-либо симптомы отсутствуют. Со временем приступы становятся менее тяжелыми, менее частыми и менее продолжительными. У большинства пациентов приступы прекращаются к 10 годам.

Клиническая картина

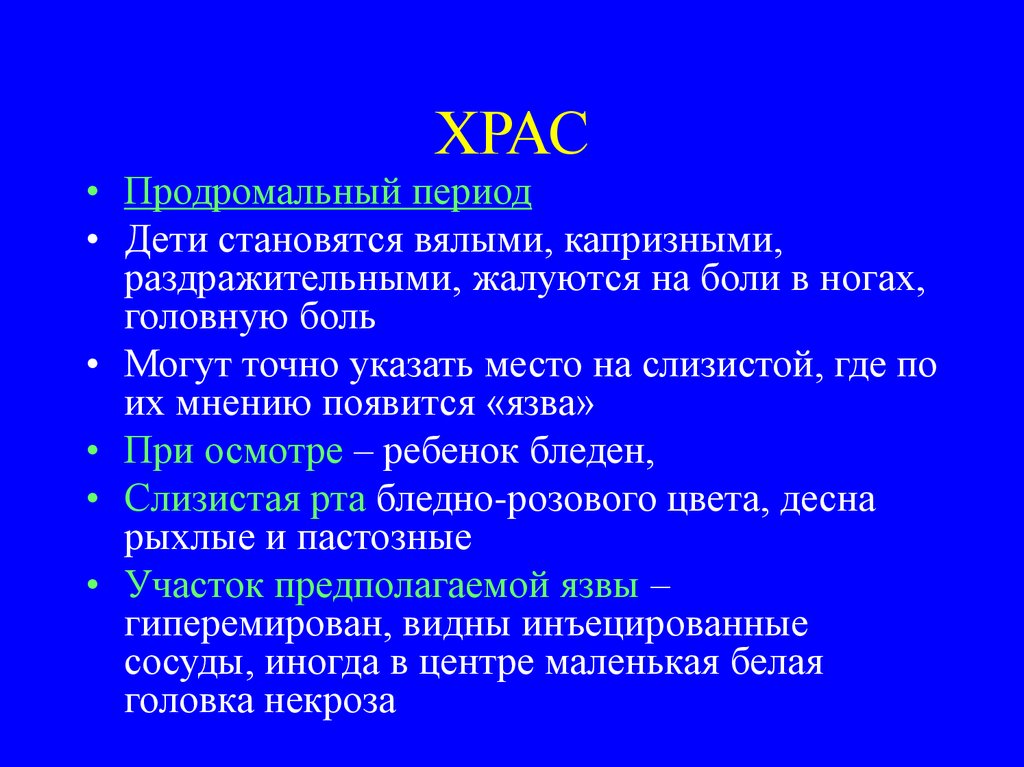

Периодическая лихорадка — отличительный признак синдрома Маршалла. Начинается внезапно, часто сопровождается ознобом. Температура колеблется от 38,5 до 41 ºC в течение 2-7 дней, а затем резко падает до нормы. До лихорадки у ребенка могут проявляться раздражительность, перепады настроения, он может жаловаться на недомогание, боль в горле, во рту появляются афтозные язвы.

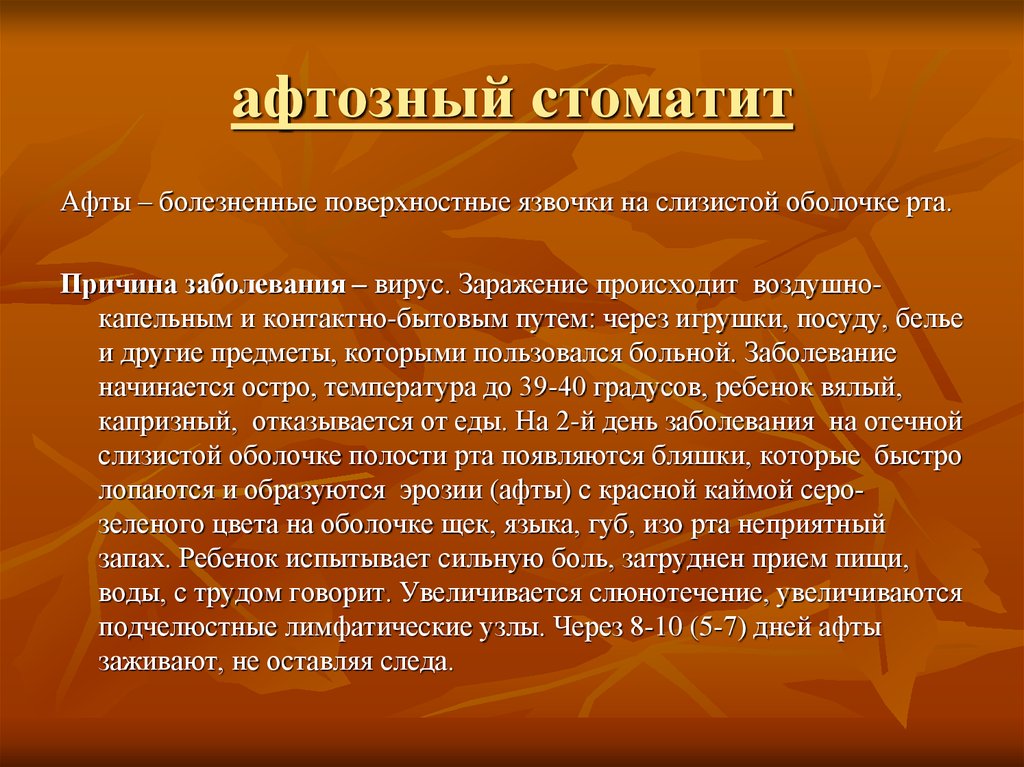

Афтозный стоматит — язвы обычно располагаются на внутренней стороне губ или слизистой оболочки щек, возникают примерно у 40-80% пациентов.

Фарингит (иногда с экссудатом — жидким содержимым в миндалинах, реже с язвами на миндалинах) встречается у 65–100% пациентов.

Шейная лимфаденопатия (увеличение лимфоузлов) сопровождает лихорадку у 60–100% пациентов. Шейные лимфоузлы могут быть болезненными при пальпации.

Другие симптомы: боль в животе (40-65%), боль в суставах (11-42%), рвота (18-41%) и головная боль (18-65%). Реже наблюдаются диарея, кашель, насморк и сыпь.

Во взрослом возрасте эпизоды редко имеют одинаковый интервал между приступами, а при самом приступе редко диагностируется фарингит, при этом чаще возникают боль в груди, головная боль, артралгии (боль в суставах), миалгии (боль в мышцах), глазные симптомы и сыпь.

Диагностика

Диагностических лабораторных тестов для установления PFAPA синдрома не существует. Диагноз в первую очередь ставится на основании истории болезни и результатов осмотра.

В посеве из горла (бактериологическое исследование) может выявляться бета-гемолитический стрептококк группы А (БГСА), но на лечение пенициллинами данные пациенты не отвечают. Это позволяет сделать вывод, что они являются носителями БГСА, то есть имеющиеся симптомы не являются проявлением БГСА-тонзиллофарингита.

Это позволяет сделать вывод, что они являются носителями БГСА, то есть имеющиеся симптомы не являются проявлением БГСА-тонзиллофарингита.

В острый период в анализах крови выявляется умеренный лейкоцитоз (13,6 ± 4,5 x 109

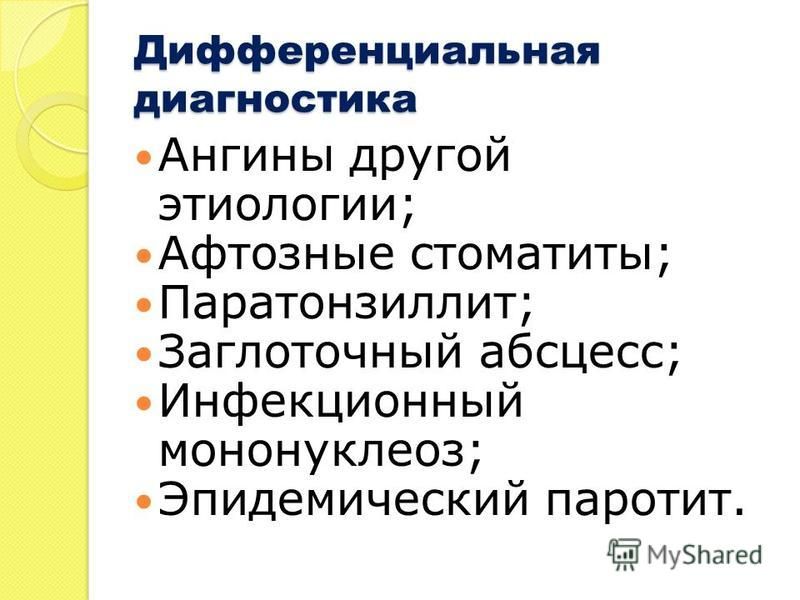

PFAPA синдром — это диагноз исключения. В первую очередь исключаются другие причины рецидивирующей лихорадки: инфекция, воспалительные заболевания кишечника, лихорадка при лимфоме Ходжкина, циклическая нейтропения и другие.

Для диагностики имеют значения следующие критерии:

- Более трех задокументированных стереотипных эпизодов лихорадки, возникающих через регулярные промежутки времени. Для отдельных пациентов интервалы между приступами почти идентичны в пределах от двух до восьми недель. Каждый эпизод обычно длится от 2 до 7 дней. Важно, что симптомы каждого эпизода практически идентичны.

- Во время обострения у пациентов часто наблюдается фарингит, шейная лимфаденопатия или афтозный стоматит.

- Нормальные параметры роста и развития у детей.

- Разрешение симптомов в течение нескольких часов после лечения преднизолоном в виде однократной дозы или двух доз с интервалом от 12 до 48 часов.

Лечение синдрома Маршалла

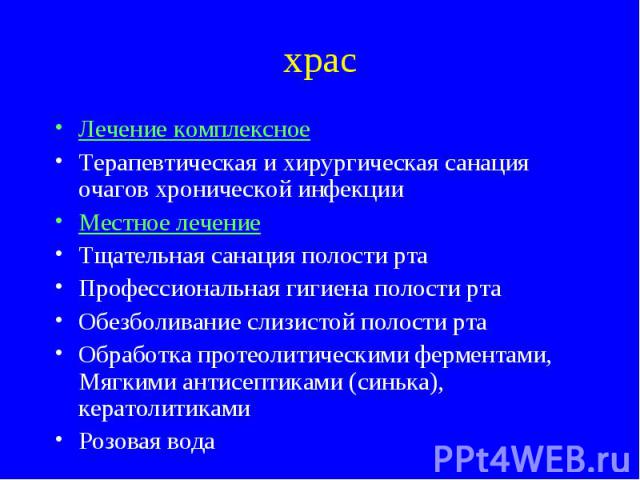

Учитывая благоприятное естественное течение, лечение необязательно.

Клинический опыт показывает, что жаропонижающие средства, такие как ацетаминофен (парацетамол) и нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен), неэффективны в борьбе с другими симптомами PFAPA, кроме лихорадки.

Для лечения в острый период назначаются глюкокортикоиды (преднизолон) в дозировке 1-2 мг/кг (максимальная дозировка 60 мг). Основным недостатком такой терапии является возможное сокращение интервала между приступами. Это происходит у 19–50% пациентов. После прекращения терапии глюкокортикоидами частота эпизодов возвращается к исходному уровню.

У некоторых пациентов в качестве профилактики в межприступный период могут применяться циметидин или колхицин.

Тонзиллэктомия также является вариантом лечения для пациентов, которые не реагируют или не переносят медикаментозное лечение (глюкокортикоиды с профилактической терапией или без нее), или у которых тяжесть эпизодов сильно снижает качество жизни. Риски хирургического вмешательства и доброкачественный долгосрочный характер PFAPA всегда следует принимать во внимание при решении о тонзиллэктомии. У большинства пациентов с PFAPA после тонзиллэктомии сохраняется афтозный стоматит, при этом другие симптомы, включая лихорадку, полностью регрессируют.

Как происходит лечение синдрома Маршалла в клинике Рассвет?

Диагностикой и лечением PFAPA синдрома должен заниматься специалист, хорошо знакомый с данным заболеванием. В клинике Рассвет любой педиатр может провести полноценную дифференциальную диагностику для исключения других причин лихорадки. Только после этого врач назначит диагностическую пробу с глюкокортикоидами, подберет оптимальный вариант лечения и профилактики. После установления диагноза пациенту нет необходимости проводить лабораторные исследования при каждом обострении.

После установления диагноза пациенту нет необходимости проводить лабораторные исследования при каждом обострении.

В клинике Рассвет оториноларингологи не назначают антибактериальную терапию при БГСА-носительстве, если у пациента есть подозрение на PFAPA синдром. Тонзиллэктомия не предлагается пациентам с легким течением, так как в возрасте до 10 лет миндалины вносят важный вклад в работу иммунной системы. Удаление миндалин рекомендуется только в случаях неэффективности других методов лечения.

Автор:

Чекалдина Елена Владимировна

оториноларинголог, к.м.н.

Дата публикации: 15 Сентября 2020

Дата обновления: 5 Марта 2022

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К СИСТЕМНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ — «ИнфоМедФармДиалог»

Skip to content СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К СИСТЕМНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К СИСТЕМНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМВопросы аутоиммунных патологий, в число которых входят ревматологические заболевания, рассматриваются при поражениях всех органов и систем человека.

Общие механизмы и сходные клинические проявления, с одной стороны, помогают, а с другой – затрудняют дифференциальную диагностику. Задача научно‑практической конференции «Системная ревматология», которая проходила в Москве 22–23 ноября, заключалась в обобщении опыта ведения пациентов с системными заболеваниями с учетом мультидисциплинарного подхода. Значительная часть вопросов касалась и вакцинации против COVID‑19, что обусловлено повышенным риском заболеваемости и тяжелого течения инфекции у пациентов ревматологического профиля. Как отметила главный внештатный специалист ревматолог ДЗМ, к.м.н. Алена Загребнева, в этом случае «речь идет о совершенно новой нозологии, которая абсолютно точно является системной».

Та же цель – те же лекарства

АЛЕНА ЗАГРЕБНЕВА

Говоря о коронавирусной инфекции, научный руководитель ФГБНУ «НИИ имени В.А. Насоновой», академик РАН Евгений Насонов отметил, что COVID‑19 можно рассматривать в том числе и как ревматическое заболевание. Это связано с механизмом действия вируса, который лежит в континууме аутовоспаления и аутоиммунитета. А в ряде случаев наблюдается и перекрестный спектр клинических проявлений при ревматических заболеваниях (особенно при болезни Стилла) и COVID‑19 – лихорадка, сыпь, артралгия, миалгия, лимфаденопатия. Тогда как в лабораторных анализах отмечаются повышение СОЭ и СРБ, АСТ/АЛТ, ферритина, интерлейкинов и гибель нейтрофильных клеток.

Это связано с механизмом действия вируса, который лежит в континууме аутовоспаления и аутоиммунитета. А в ряде случаев наблюдается и перекрестный спектр клинических проявлений при ревматических заболеваниях (особенно при болезни Стилла) и COVID‑19 – лихорадка, сыпь, артралгия, миалгия, лимфаденопатия. Тогда как в лабораторных анализах отмечаются повышение СОЭ и СРБ, АСТ/АЛТ, ферритина, интерлейкинов и гибель нейтрофильных клеток.

По словам Евгения Насонова, возможно несколько сценариев развития COVID‑19 в совокупности с ревматическими заболеваниями (рис. 1). И во всех случаях используется лекарственная терапия, разработанная для подавления аутоиммунных механизмов. При терапии пациентов с COVID‑19 успешно работают как многочисленные ингибиторы интерлейкина (ИЛ‑4, ИЛ‑5, ИЛ‑13, ИЛ‑6), так и иФНО, фактор активации В‑клеток (BAFF).

В последнее время отмечены хорошие результаты при использовании лекарств класса малых молекул – ингибиторов янус‑киназ. Очень важна профилактика COVID‑19 у пациентов с ревматическими заболеваниями. Однако пока остается множество нерешенных вопросов, связанных с эффективностью вакцинации с учетом принимаемой пациентами иммуносупрессивной терапии. По мнению Евгения Насонова, алгоритм фармакотерапии при COVID‑19 должен предусматривать использование бустерной вакцины для профилактики, а для лечения следует применять моноклональные антитела к SARS‑CoV‑2 и в случае развития гипервоспалительного синдрома – глюкокортикоидную терапию.

Однако пока остается множество нерешенных вопросов, связанных с эффективностью вакцинации с учетом принимаемой пациентами иммуносупрессивной терапии. По мнению Евгения Насонова, алгоритм фармакотерапии при COVID‑19 должен предусматривать использование бустерной вакцины для профилактики, а для лечения следует применять моноклональные антитела к SARS‑CoV‑2 и в случае развития гипервоспалительного синдрома – глюкокортикоидную терапию.

О вакцинах и не только

ЗИНАИДА МУТОВИНА

Очень подробно о типах и преимуществах вакцин против COVID‑19 у ревматологических пациентов рассказал заведующий лабораторией изучения роли инфекций при ревматических заболеваниях ФГБНУ «НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой», д.м.н., профессор Борис Белов. Он суммировал основные данные по безопасности и иммуногенности различных вакцин, приведенные крупными мировыми медицинскими центрами. Как и предполагалось, наименьший поствакцинальный ответ наблюдается у пациентов, принимающих микофенолата мофетил и ритуксимаб.

Один из часто обсуждаемых вопросов касается возникновения поствакцинальных тромбозов. Борис Белов отметил, что в трех независимых исследованиях, включавших пациентов с синдромом вакциноиндуцированной иммунной тромботической тромбоцитопении в ответ на введение рекомбинантной векторной вакцины (Astra Zeneca), делается вывод об очень незначительной доле таких осложнений в общей популяции вакцинированных.

Что касается случаев заболевания COVID‑19 у пациентов с ревматическими заболеваниями после частичной или полной вакцинации, то их, по данным Европейской ревматической лиги, также немного – менее 1%. Говоря об этом, Борис Белов отметил, что ни одна вакцина не обладает абсолютной эффективностью и небольшое количество поствакцинальных заражений было ожидаемо. Тем не менее анализ госпитализации и смертности вакцинированных пациентов, проведенный, например, в Греции, показал, что у невакцинированных пациентов эти показатели выше (29,3% и 4,1%), чем у частично вакцинированных (21% и 0%) и полностью вакцинированных (10,3% и 0%). Следует также упомянуть и о случаях обострения ревматических заболеваний после вакцинации. По данным той же Европейской ревматической лиги, о них сообщили 13,4% пациентов, при этом 4,6% потребовалась новая терапия или увеличение дозы принимаемого лекарственного препарата.

Следует также упомянуть и о случаях обострения ревматических заболеваний после вакцинации. По данным той же Европейской ревматической лиги, о них сообщили 13,4% пациентов, при этом 4,6% потребовалась новая терапия или увеличение дозы принимаемого лекарственного препарата.

По мнению Евгения Насонова, алгоритм фармакотерапии при COVID-19 должен предусматривать использование бустерной вакцины для профилактики, а для лечения — моноклональных антител к SARS-Cov-2, и в случае развития гипервоспалительного синдрома — глюкокортикоидную терапию

Постковидный синдром бьет по всем системам организма

Говоря о постковидном синдроме, заведующая ревматологическим отделением ГКБ № 52, к.м.н. Зинаида Мутовина отметила несколько его типичных проявлений и в первую очередь то, что его продолжительность превышает 12 недель. При этом она уточнила, что ставить диагноз «Состояние после COVID‑19» нельзя в случаях, когда еще присутствуют признаки острой инфекции. МКБ также выделяет под отдельным кодом «Мультисистемный воспалительный синдром, связанный с COVID‑19», имеющий связь по времени с коронавирусной инфекцией. Проявления постковидного синдрома могут включать не только респираторные симптомы, но и ряд других – сердечно‑сосудистые, неврологические, кожные и скелетно‑мышечные.

Проявления постковидного синдрома могут включать не только респираторные симптомы, но и ряд других – сердечно‑сосудистые, неврологические, кожные и скелетно‑мышечные.

Зинаида Мутовина представила данные российского исследования, проходившего под руководством профессора Н.Г. Потешкиной, где отражена частота постковидных изменений в различных системах организма (рис. 2). Среди таковых превалируют случаи респираторных заболеваний, в меньшей степени поражаются сердце, нервная система и кожа. В основном осложнения коронавирусной инфекции наблюдались у пациентов 56–65 лет, несколько меньше – в группах 66–75 лет и 46–55 лет. У более молодых пациентов частота постковидного синдрома не превышала 4–5%.

Наиболее яркий патогномоничный признак болезни Бехчета — это афтозный стоматит, который выявляется в 90–100% случаев и служит визитной карточкой заболевания. Язвы полости рта появляются за 7–8 лет до развития других симптомов

Всегда страдают почки

НИКОЛАЙ БУЛАНОВ

Почки относятся к числу наиболее уязвимых органов при системных заболеваниях. По словам доцента кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Клиники ревматологии, нефрологии и профпатологии им. Е.М. Тареева Сеченовского университета Николая Буланова, причиной тому могут быть несколько механизмов. Ведущая роль принадлежит непосредственно аутоиммунному заболеванию, но свой вклад вносят и осложнения, вызванные проводимой терапией. При некоторых ревматических болезнях, например при СКВ и системных васкулитах, поражаются все структуры почки (клубочки, канальцы, интерстиций и сосуды), тогда как при синдроме Шегрена и подагре – тубулоинтерстициальный аппарат, а при антифосфолипидном синдроме – сосуды.

По словам доцента кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Клиники ревматологии, нефрологии и профпатологии им. Е.М. Тареева Сеченовского университета Николая Буланова, причиной тому могут быть несколько механизмов. Ведущая роль принадлежит непосредственно аутоиммунному заболеванию, но свой вклад вносят и осложнения, вызванные проводимой терапией. При некоторых ревматических болезнях, например при СКВ и системных васкулитах, поражаются все структуры почки (клубочки, канальцы, интерстиций и сосуды), тогда как при синдроме Шегрена и подагре – тубулоинтерстициальный аппарат, а при антифосфолипидном синдроме – сосуды.

Осложнения после терапии при системных заболеваниях также могут сопровождаться как развитием острого почечного повреждения, так и прогрессированием ХБП. Чаще всего поражение почек развивается вследствие применения НПВС, ингибиторов кальцинейрина и метотрексата. Иногда влияние препаратов может быть опосредованным за счет увеличения риска инфекций мочевых путей.

Кроме того, болезни почек, которые сопровождаются развитием минерально‑костных нарушений, могут и сами по себе имитировать ревматические заболевания. Схожесть симптоматики определяется развитием болевого синдрома, остеопороза, а у пациентов на гемодиализе – β2‑микроглобулинового амилоидоза, синдрома карпального канала и артропатии.

Более подробно Николай Буланов остановился на сложности диагностики волчаночного нефрита в зависимости от его класса. В постановке верного диагноза могут помочь такие проявления, как гематурия, протеинурия, а также расчет СКФ. Так, при волчаночном нефрите I и II классов белок и эритроциты в моче могут отсутствовать, а СКФ чаще сохраняется в пределах нормальных значений.

Проявления постковидного синдрома могут включать не только респираторные симптомы, но и ряд других — сердечно-сосудистые, неврологические, кожные и скелетно-мышечные. Осложнения наблюдались у пациентов 56–65 лет, несколько меньше – в группах 66–75 лет и 46–55 лет.

У более молодых пациентов частота постковидного синдрома не превышала 4–5%

Тогда как для III и IV класса характерны гематурия и снижение СКФ. С целью верификации заболевания и дифференциальной диагностики проводится биопсия почки. Ее результаты могут также свидетельствовать об активности процесса и необратимых изменениях. В соответствии с рекомендациями KDIGO 2021 биопсию назначают при протеинурии ≥500 мг/сут в сочетании с изменениями мочевого осадка и рСКФ <60 мл/мин/1,73 м2.

Визитная карточка – афтозный стоматит

ДАРЬЯ ФОМИНА

Рассматривая в ряду других васкулитов болезнь Бехчета, аспирант кафедры факультетской терапии им. академика А.И. Нестерова РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чирков отметил прежде всего необходимость определения фенотипа заболевания для выбора адекватной терапии. Это обусловлено тем, что патогенез болезни Бехчета может быть обусловлен различными причинами (аутоиммунными, МНС‑связанными, аутовоспалительными заболеваниями). В качестве триггера часто выступают инфекционные агенты (вирус простого герпеса, стрептококки). Поскольку в основе заболевания лежит нейтрофильная и лимфоцитарная периваскулярная инфильтрация всех сосудов, его клиническая картина может существенно различаться, и зависит это от очага локализации. Наряду с поражением мелких сосудов при болезни Бехчета очень часто страдают и крупные: мозговые артерии, сосуды легких, может формироваться аневризма аорты. Независимо от диаметра поражаемых сосудов и их локализации основой патогенеза данного заболевания является патологическая цепочка: дисфункция эпителия – активация тромбоцитов – выделение тканевого фактора – развитие тромбозов. Причем тромбы формируются с включением окисленного фибриногена, что значительно снижает, по словам Александра Чиркова, эффективность применения антикоагулянтов.

В качестве триггера часто выступают инфекционные агенты (вирус простого герпеса, стрептококки). Поскольку в основе заболевания лежит нейтрофильная и лимфоцитарная периваскулярная инфильтрация всех сосудов, его клиническая картина может существенно различаться, и зависит это от очага локализации. Наряду с поражением мелких сосудов при болезни Бехчета очень часто страдают и крупные: мозговые артерии, сосуды легких, может формироваться аневризма аорты. Независимо от диаметра поражаемых сосудов и их локализации основой патогенеза данного заболевания является патологическая цепочка: дисфункция эпителия – активация тромбоцитов – выделение тканевого фактора – развитие тромбозов. Причем тромбы формируются с включением окисленного фибриногена, что значительно снижает, по словам Александра Чиркова, эффективность применения антикоагулянтов.

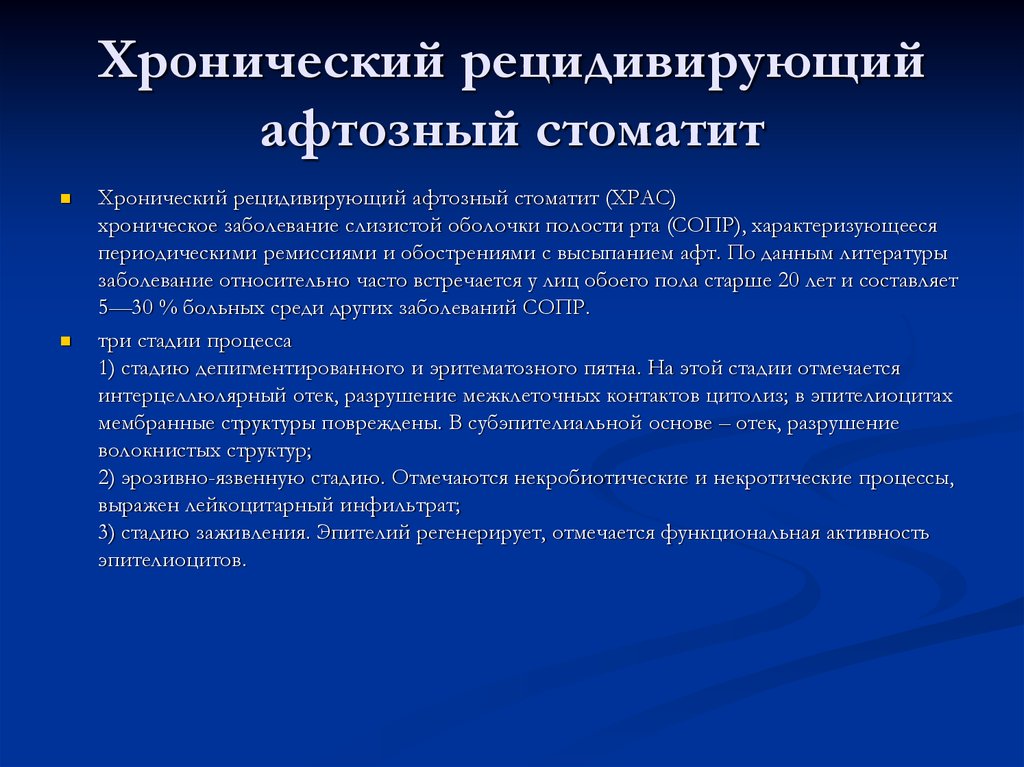

Наиболее яркий патогномоничный признак болезни

Бехчета – афтозный стоматит, который выявляется в 90–100% случаев и служит визитной карточкой заболевания. Язвы полости рта появляются за 7–8 лет до развития других симптомов. По внешнему виду они практически неотличимы от рецидивирующего афтозного стоматита другой этиологии, однако ряд признаков может облегчать диагностику. В их числе одномоментное появление более 6 язвочек, одновременное изменение их размера от герпетиформного до обширного афтозного, диффузное эритематозное окружение и поражение мягкого неба и глотки. Язвы могут возникать не только в полости рта, но и на слизистой оболочке гениталий, они реже рецидивируют, но имеют большую склонность к образованию рубцов. Поражение глаз, которое проявляется увеитом, васкулитом сетчатки, может привести пациента к слепоте.

Язвы полости рта появляются за 7–8 лет до развития других симптомов. По внешнему виду они практически неотличимы от рецидивирующего афтозного стоматита другой этиологии, однако ряд признаков может облегчать диагностику. В их числе одномоментное появление более 6 язвочек, одновременное изменение их размера от герпетиформного до обширного афтозного, диффузное эритематозное окружение и поражение мягкого неба и глотки. Язвы могут возникать не только в полости рта, но и на слизистой оболочке гениталий, они реже рецидивируют, но имеют большую склонность к образованию рубцов. Поражение глаз, которое проявляется увеитом, васкулитом сетчатки, может привести пациента к слепоте.

Поскольку высокая вероятность тромбоза при болезни Бехчета может быть обусловлена не только патогенезом заболевания, но и приемом глюкокортикостероидов, антидепрессантов, то один из важных вопросов, возникающих при терапии заболевания, касается антикоагулянтов.

По мнению Александра Чиркова, почти все пациенты нуждаются в антикоагулянтной терапии, хотя клинические рекомендации предусматривают их применение только при внутрисердечных тромбозах, легочной тромбоэмболии, тромбозах нижней и верхней полой вен, ЦНС.

Редкая, но опасная мимикрия

Аллергология и ревматология – науки, которые тесно связаны между собой. И говорить на конференции ревматологов об аллергических заболеваниях необходимо потому, что очень часто различные формы аллергии и ревматологические болезни схожи по своим кожным проявлениям. Диагноз хронической крапивницы, по словам главного внештатного специалиста аллерголога‑иммунолога ДЗМ, к.м.н. Дарьи Фоминой, выставляется в первую очередь при различных кожных высыпаниях. На первый взгляд эти состояния, как при аллергии, так и при ревматических заболеваниях, имеют много общего, в частности яркий воспалительный ответ и повреждение барьерной функции под воздействием аутоантигенов. Однако, несмотря на некоторые сходные внешние признаки, эти заболевания имеют существенные отличия.

Общность многих патологических процессов объясняет и частую коморбидность различных аутоиммунных заболеваний при хронической крапивнице. Аллергические реакции могут сочетаться в том числе с ревматоидным артритом и витилиго, поэтому пациенты с хронической крапивницей должны пройти скрининг на аутоиммунные заболевания.

Для дифференциации аллергических и ревматических заболеваний следует использовать алгоритм, принимающий во внимание роль триггеров, наличие уртикарий или ангиоотеков и характер кожных элементов. Тогда как рутинное определение IgE в этих ситуациях не показано

Для дифференциации аллергических и ревматических заболеваний следует использовать алгоритм, принимающий во внимание роль триггеров, наличие уртикарий или ангиоотеков и характер кожных элементов. Тогда как рутинное определение IgE в этих ситуациях не показано. В сомнительных случаях можно пользоваться и более развернутым алгоритмом, где необходимо учитывать частоту рецидивов заболевания, «время жизни» волдырей или отека, ответ на терапию АПФ, генетическую предрасположенность. И достаточно часто имеет место кожный процесс, который требует проведения еще более углубленной дифференциальной диагностики. В частности, это те случаи, когда ангиоотек или волдыри не проходят в течение суток, наблюдается многоформность кожных элементов, пигментация после исчезновения волдыря, преобладание боли или жжения в области элемента, общие и местные симптомы (лихорадка, боль в мышцах и др. ), имеются специфические изменения в лабораторных анализах.

), имеются специфические изменения в лабораторных анализах.

Под маской ревматических заболеваний

По словам директора Клиники ревматологии, нефрологии и профпатологии им. Е.М. Тареева Сеченовского университета, д.м.н., профессора Сергея Моисеева, картина ревматических заболеваний при отсутствии специфического патологического процесса не является редкостью в практике ревматолога. Тому причиной и общие механизмы развития заболеваний (аутоиммунные нарушения, аутовоспаление), и сходство клинических проявлений.

В качестве примеров Сергей Моисеев привел такие патологии, как воспалительные заболевания кишечника, аутоиммунный гепатит, первичный билиарный холангит, саркоидоз, лизосомные болезни накопления, интерстициальная пневмония, амилоидоз.

Однако использование ключевых рекомендаций может при этом облегчить диагностику неревматических заболеваний. В их числе следует назвать отсутствие симптомов, которые не укладываются в общую клиническую картину, неэффективность стандартной терапии и, напротив, эффективность других методов лечения (антибиотики, противотуберкулезные препараты, удаление опухоли и др. ).

).

Общие триггеры и общие мишени

Не случайно научно‑практическая конференция «Системная ревматология» объединила в своих залах врачей многих специальностей – ревматологов, дерматологов, аллергологов, нефрологов. Любой сбой в системе иммунного ответа влечет за собой патологические системные процессы, затрагивающие практически все органы и ткани человека. Однако в этой ситуации прослеживается и положительный момент. При лечении различных аутоиммунных заболеваний могут использоваться общие лекарственные препараты, разработанные с помощью генной инженерии. Необходимо только точно выверить цель и вовремя направить удар

Елизавета ПИСАРЕВА

Фото: Дмитрий ТИХОНОВ

Nataliya2021-12-24T10:21:42+03:00 Page load link Go to TopГены Table_2_PIK3AP1 и SPON2 дифференциально метилированы у пациентов с синдромом периодической лихорадки, афтозного стоматита, фарингита и аденита (PFAPA).

PFAPA) .DOCX (700.53 kB) Скачать файл

PFAPA) .DOCX (700.53 kB) Скачать файлdataset

размещено на

23.07.2020, 04:05 Авторы Эма Ловшин, Ерней Ковач, Тине Тесовник, Наташа Топлак, Дадежа Дежа Розья Перко, Томаш Авчин

Синдром периодической лихорадки, афтозного стоматита, фарингита и аденита (PFAPA) является наиболее распространенным аутовоспалительным заболеванием у детей и часто объединяется с наследственными синдромами периодической лихорадки, хотя его причина и наследственный характер остаются невыясненными. Мы исследовали, присутствует ли дифференциальное метилирование ДНК в ДНК из мононуклеарных клеток периферической крови (PBMC) у пациентов с PFAPA по сравнению со здоровым контролем. Анализ всего эпигенома (MeDIP и MBD) проводили с использованием объединенных библиотек ДНК, обогащенных метилированными геномными областями, и идентифицировали гены-кандидаты, два из которых были дополнительно оценены с помощью ферментов рестрикции, специфичных для метилирования, в сочетании с количественной ПЦР (MSRE-qPCR). Анализ показал, что участки генов PIK3AP1 и SPON2 по-разному метилированы у пациентов с PFAPA. MSRE-qPCR оказался быстрым, надежным и экономичным методом подтверждения результатов MeDIP и MBD. Наши результаты показывают, что адаптерный белок В-клеток (PIK3AP1) в качестве ингибитора воспаления, связывающего PI3K, и спондин-2 (SPON2) в качестве молекулы распознавания образов и лиганда интегрина могут играть роль в этиологии PFAPA. Их роль и влияние измененного метилирования ДНК на этиологию PFAPA и аутовоспаление требуют дальнейшего изучения.

Анализ показал, что участки генов PIK3AP1 и SPON2 по-разному метилированы у пациентов с PFAPA. MSRE-qPCR оказался быстрым, надежным и экономичным методом подтверждения результатов MeDIP и MBD. Наши результаты показывают, что адаптерный белок В-клеток (PIK3AP1) в качестве ингибитора воспаления, связывающего PI3K, и спондин-2 (SPON2) в качестве молекулы распознавания образов и лиганда интегрина могут играть роль в этиологии PFAPA. Их роль и влияние измененного метилирования ДНК на этиологию PFAPA и аутовоспаление требуют дальнейшего изучения.

ИСТОРИЯ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- https://doi.org//10.2174/0929867311320660303

- . .org//10.1016/j.jpeds.2010.09.054

- https://doi.org//10.1016/S0022-3476(87)80285-8

- https://doi.org//10.1016/S0022- 3476(99)70321-5

- https://doi.org//10.1093/rheumatology/ket460

- https://doi.org//10.1016/j.jinf.2013.09.017

- https://doi .org//10.1097/INF.0b013e31818c8ea5

- https://doi.

org//10.1007/s10067-009-1222-z

org//10.1007/s10067-009-1222-z - https://doi.org//10.1542/peds.2015-4572

- https://doi .org//10.1093/rheumatology/keq187

- https://doi.org//10.1007/s10875-014-0043-2

- https://doi.org//10.1073/pnas.1103681108

- https:/ /doi.org//10.1016/j.jaci.2012.07.043

- https://doi.org//10.1007/s11926-016-0567-y

- https://doi.org//10.4049/jimmunol. 1600760

- https://doi.org//10.1038/srep10200

- https://doi.org//10.1155/2015/293417

- https://doi.org//10.1542/peds.2009-0088

- https://doi.org//10.1007/s00296-009 -1037-x

- https://doi.org//10.1016/j.jaci.2016.05.016

- https://doi.org//10.1186/1471-2350-12-105

- https:// doi.org//10.1038/nature09367

- https://doi.org//10.1093/bioinformatics/btp324

- https://doi.org//10.1186/gb-2008-9-9-r137

- https: //doi.org//10.1093/биоинформатика/btt656

- https://doi.org//10.1186/s13059-014-0550-8

- https://doi.

org//10.1029/JA089iA05p02945

org//10.1029/JA089iA05p02945 - https://doi.org//10.4161/epi.6.1. 13313

- https://doi.org//10.4049/jimmunol.0

5

- https://doi.org//10.1182/blood-2016-06-719823

- https://doi.org//10.1084/ jem.20171820

- https://doi.org//10.1016/S1074-7613(00)00079-0

- https://doi.org//10.1182/blood-2007-08-107847.An

- https ://doi.org//10.1073/pnas.1118579109

- https://doi.org//10.1126/scisignal.aau0615

- https://doi.org//10.1038/ni1021

- https://doi.org//10.1038/sj.emboj.7601289

- https ://doi.org//10.1038/emboj.2008.288

- https://doi.org//10.4049/jimmunol.180.9.6255

- https://doi.org//10.1158/0008-5472.CAN- 17-2867

- https://doi.org//10.1038/cmi.2014.81

- https://doi.org//10.3390/ph5010094

- https://doi.org//10.1038/321209a0

- 0 90 https://doi.org//10.3390/ph5010094

- ://doi.org//10.1186/s13072-018-0205-1

- https://doi.org//10.3389/fimmu.

2017.00318

2017.00318 - https://doi.org//10.1038/nature09165

- https://doi.org//10.1073/pnas.82.9.2560

- https://doi.org//10.1128/mcb.17.10.5897

- https://doi.org//10.1128/MCB.22.9.3157-3173.2002

- https://doi.org//10.1101/gr .118703.110

- https://doi.org//10.1186/s13059-014-0469-0

- https://doi.org//10.3389/fnins.2017.00275

- https://doi.org//10.1186 /s13059-015-0863-2

- https://doi.org//10.1016/j.bpj.2015.06.048

- https://doi.org//10.1038/ng.286

- https://doi.org//10.1038/nrg3142

- https://doi.org//10.1016/j.bbrc.2020.01.007

- https://doi.org//10.1152/physiolgenomics.00094.2017

- https://doi.org//10.1038/emm.2015.33

- https://doi.org//10.1016/j.cell.2006.12.048

- https://doi.org//10.1186/1471-2431-10-65

- https://doi.org/ /10.1186/1546-0096-11-38

- https://doi.org//10.1016/j.ijporl.2012.07.020

- https://doi.org//10.1016/j.jpeds.

2011.06.004

2011.06.004 - https://doi.org//10.1016/j.ijporl.2010.08.014

- https://doi.org/ /10.1084/jem.20171810

- https://doi.org//10.4049/jimmunol.1801267

- https://doi.org//10.2217/epi.15.49

- https://doi.org//10.1182 /blood-2016-03-708263

- https://doi.org//10.1371/journal.pone.0048455

- https://doi.org//10.2353/ajpath.2009.080868

- https://doi. орг//10.18632/oncotarget.3822

Read the peer-reviewed publication

PIK3AP1 and SPON2 Genes Are Differentially Methylated in Patients With Periodic Fever, Aphthous Stomatitis, Pharyngitis, and Adenitis (PFAPA) Syndrome

Categories

- Transplantation Immunology

- Tumour Immunology

- Иммунология, не классифицированная в других рубриках

- Иммунология

- Ветеринарная иммунология

- Иммунология животных

- Генетическая иммунология

- Applied Immunology (incl. Antibody Engineering, Xenotransplantation and T-cell Therapies)

- Autoimmunity

- Cellular Immunology

- Humoural Immunology and Immunochemistry

- Immunogenetics (incl.

Genetic Immunology)

Genetic Immunology) - Innate Immunity

Keywords

PFAPAdifferential метилирование PIK3AP1SPON2MSRE-qPCRMeDIPMBD

Лицензия

CC BY 4.0

Экспорт

Метапластический рак молочной железы: сравнение наиболее распространенных гистологий с плохими факторами иммуногистохимии.

Барке-Муньос и др. BMC Cancer (2015) 15:75 DOI 10.1186/s12885-015-1079-2

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ

Открытый доступ

Метапластический рак молочной железы: сравнение наиболее распространенных гистологий с плохими иммуногистохимическими факторами Salim Abraham Barquet-Muñoz1, Silim Abraham Barquet-Muñoz1, Silim Abraham Barquet-Muñoz1, Патрисия Вильяреал-Колин1, Луис Алонсо Эррера-Монтальво2, Эрнесто Сото-Рейес2, Карлос Перес-Пласенсия2, Хайме Коронель-Мартинес3, Делия Перес-Монтьель4, Рафаэль Васкес-Ромо1 и Давид Канту де Леон3*

Резюме Предыстория: Метапластическая карцинома молочной железы (МКГ) является редким гистологическим типом рака молочной железы. Это исследование было направлено на то, чтобы определить, демонстрирует ли MCB более короткую общую выживаемость (OS) и выживаемость без признаков заболевания (DFS) по сравнению с другими гистологиями, которые считаются неблагоприятными. Методы: мы ретроспективно проанализировали 157 историй болезни Национального института онкологии в Мехико и сравнили клинические характеристики и лечение 24 пациентов с MCB, 37 пациентов с трижды негативной инвазивной лобулярной карциномой (TN-ILC), 48 пациентов с инвазивная протоковая карцинома высокой степени злокачественности (HG-IDC) и 48 пациентов с трижды негативной инвазивной протоковой карциномой (TN-IDC), разделенные по клинической стадии и возрасту. Мы провели сравнительный анализ и проанализировали OS и DFS с помощью логарифмического рангового теста. Результаты. У пациентов с МКБ 5-летняя безрецидивная выживаемость составила 52,1% (в среднем 48,52 мес; 9).5%: 35,32–61,72), а 5-летняя ОВ составила 72,2% (в среднем 59,77 мес; 95% ДИ: 48,55–71,00).

Это исследование было направлено на то, чтобы определить, демонстрирует ли MCB более короткую общую выживаемость (OS) и выживаемость без признаков заболевания (DFS) по сравнению с другими гистологиями, которые считаются неблагоприятными. Методы: мы ретроспективно проанализировали 157 историй болезни Национального института онкологии в Мехико и сравнили клинические характеристики и лечение 24 пациентов с MCB, 37 пациентов с трижды негативной инвазивной лобулярной карциномой (TN-ILC), 48 пациентов с инвазивная протоковая карцинома высокой степени злокачественности (HG-IDC) и 48 пациентов с трижды негативной инвазивной протоковой карциномой (TN-IDC), разделенные по клинической стадии и возрасту. Мы провели сравнительный анализ и проанализировали OS и DFS с помощью логарифмического рангового теста. Результаты. У пациентов с МКБ 5-летняя безрецидивная выживаемость составила 52,1% (в среднем 48,52 мес; 9).5%: 35,32–61,72), а 5-летняя ОВ составила 72,2% (в среднем 59,77 мес; 95% ДИ: 48,55–71,00). Не наблюдалось различий в DFS MCB по сравнению с каждой из других гистологий (MCB по сравнению с HG-IDC, p = 0,865; MCB по сравнению с TN-IDC, p = 0,966, и MCB по сравнению с TN-ILC, p = 0,132). ). Более того, не наблюдалось никаких различий при сравнении общей выживаемости MCB с таковой для каждой из других гистологий (MCB против HG-IDC, p = 0,246; MCB против TN-IDC, p = 0,255 и MCB против TN-ILC). , р = 0,387). Выводы. Ни ОВ, ни БСВ не различаются между пациентами с МКБ и другими гистологическими вариантами с неблагоприятными иммуногистохимическими факторами. Ключевые слова: молочная железа, рак, метапластический, протоковый, лобулярный, трижды негативный

Не наблюдалось различий в DFS MCB по сравнению с каждой из других гистологий (MCB по сравнению с HG-IDC, p = 0,865; MCB по сравнению с TN-IDC, p = 0,966, и MCB по сравнению с TN-ILC, p = 0,132). ). Более того, не наблюдалось никаких различий при сравнении общей выживаемости MCB с таковой для каждой из других гистологий (MCB против HG-IDC, p = 0,246; MCB против TN-IDC, p = 0,255 и MCB против TN-ILC). , р = 0,387). Выводы. Ни ОВ, ни БСВ не различаются между пациентами с МКБ и другими гистологическими вариантами с неблагоприятными иммуногистохимическими факторами. Ключевые слова: молочная железа, рак, метапластический, протоковый, лобулярный, трижды негативный

Предпосылки Рак молочной железы (РМЖ) является наиболее распространенным злокачественным новообразованием у женщин в Мексике с точки зрения заболеваемости и смертности [1,2]. Приблизительно 85% случаев РМЖ связаны с инвазивной протоковой карциномой (IDC) или инвазивной лобулярной карциномой (ILC). Остальные 15% случаев включают другие виды РМЖ со специфической дифференцировкой, в том числе метапластический рак молочной железы (МКРМ) [3]. Термин MCB был введен Huvos et al. в 1973 г. [4]. MCB характеризуется гетерогенной смесью двух или трех гистологических клонов [5,6], включая аденокарциному и другие эпителиальные или мезенхимальные. информация доступна в конце статьи

Термин MCB был введен Huvos et al. в 1973 г. [4]. MCB характеризуется гетерогенной смесью двух или трех гистологических клонов [5,6], включая аденокарциному и другие эпителиальные или мезенхимальные. информация доступна в конце статьи

компонентов [7,8]. Среди всех ежегодно диагностируемых типов РМЖ МКБ составляет [9] примерно 0,25–1% [8–19]. Как правило, MCB не проявляет характерного паттерна при визуализирующих исследованиях, характеризуется быстрым ростом и требует дополнительных иммуногистохимических (IHC) исследований для его адекватной характеристики [5,8,11,12]. В большинстве случаев MCB имеет тройной негативный (TN) профиль IHC [20-25], что приводит к менее благоприятному прогнозу [12,13,20,22,26]. Оптимальное ведение пациента с диагнозом РМЖ зависит от клинических характеристик пациента, гистологии и профиля ИГХ опухоли [22,27]. Лечение может включать хирургическое вмешательство и лучевую терапию (ЛТ) для местного контроля [4,9].,13]. Сообщалось об использовании системной химиотерапии (ХТ) с обескураживающими результатами [8,16,28]. Сравнительные клинико-патологические характеристики и прогноз MCB

Сравнительные клинико-патологические характеристики и прогноз MCB

© 2015 Barquet-Muñoz et al.; лицензиат Биомед Сентрал. Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии, что оригинальная работа правильно зачислено. Отказ от права Creative Commons на общественное достояние (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) применяется к данным, представленным в этой статье, если не указано иное.

Барке-Муньос и др. BMC Cancer (2015) 15:75

с другими, более распространенными гистологиями, плохо определены [7,8,24,29,30]. Некоторые отчеты, сравнивающие прогноз MCB с прогнозами других типов BC, предполагают, что MCB более агрессивен [7,12,22,24,29,31,32]. Однако в других сообщениях указано, что прогноз MCB аналогичен прогнозу аденокарциномы [8,29]. Это исследование было направлено на определение того, дает ли диагноз MCB плохой прогноз в отношении общей выживаемости (OS) и выживаемости без признаков заболевания (DFS) по сравнению с другими распространенными гистологическими исследованиями, которые считаются неблагоприятными (инвазивная протоковая карцинома высокой степени [HG-IDC], трижды негативная инвазивная протоковая карцинома (TN-IDC) и трижды негативная инвазивная лобулярная карцинома [TN-ILC]).

Это исследование было направлено на определение того, дает ли диагноз MCB плохой прогноз в отношении общей выживаемости (OS) и выживаемости без признаков заболевания (DFS) по сравнению с другими распространенными гистологическими исследованиями, которые считаются неблагоприятными (инвазивная протоковая карцинома высокой степени [HG-IDC], трижды негативная инвазивная протоковая карцинома (TN-IDC) и трижды негативная инвазивная лобулярная карцинома [TN-ILC]).

Методы. Пациенты были отобраны из базы данных отделения опухолей молочной железы Национального института онкологии (INCan) в Мехико в период с января 2005 г. по январь 2013 г. Мы получили записи истории болезни пациенток с диагнозом MCB, IDC или ILC. с использованием традиционной гистологии одного из авторов. Мы исключили всех пациентов со смешанной гистологией, пациентов с диагнозом карциномы in situ, пациентов с неполной клинической картой и пациентов с другой гистологией или синхронными опухолями в другом органе. Из группы пациентов IDC мы создали две подгруппы, одну из которых определили как HG-IDC, в которую вошли пациенты с оценкой 8 и 9 баллов по шкале ScarffBloom-Richardson. были назначены, и другая группа, у которой был отчет IHC о TN (рецепторы эстрогена [ER] и рецепторы прогестерона [PR] с ядерным окрашиванием

были назначены, и другая группа, у которой был отчет IHC о TN (рецепторы эстрогена [ER] и рецепторы прогестерона [PR] с ядерным окрашиванием

Mosaic Small Extranumerary Marker Chromesome, полученный из пяти прерывистых областей хромосомы 8 у пациента с нейтропенией и Афтозная язва полости рта

- DOI:10.1159/000505805

- Идентификатор корпуса: 210922865

@article{Altner2020MosaicSS,

title={Мозаичная малая сверхштатная маркерная хромосома, полученная из пяти прерывистых областей хромосомы 8 у пациента с нейтропенией и афтозной язвой полости рта},

автор = {Шуле Алтынер и Н {\ "u} кет Y {\" u} r {\ "u} r Кутлай и Хатидже Ильгин Рухи},

journal={Цитогенетические и геномные исследования},

год = {2020},

объем = {160},

страницы = {11–17}

} - Şule Altıner, N. Yürür Kutlay, H. Ilgın Ruhi

- Опубликовано 24 января 2020 г.

- Биология, медицина

- Цитогенетические и геномные исследования

Малые сверхштатные хромосомы, которые характеризуются как хромосомы, являющиеся дополнительными маркерами слишком малы, чтобы их можно было классифицировать только по цитогенетическим полосам, и меньше или равны размеру хромосомы 20 того же метафазного распространения. Здесь мы сообщаем о пациенте с легкой нейтропенией и афтозными язвами в полости рта. У больного была обнаружена мозаика de novo sSMC, происходящая из 5 прерывистых участков хромосомы 8. Формирование sSMC(8) может…

Посмотреть в PubMed

doi.org

ПОКАЗАНЫ 1-10 ИЗ 37 ССЫЛОК

СОРТИРОВАТЬ ПОРелевантность Наиболее влиятельные статьиПоследность

Небольшие сверхштатные маркеры (sSMC) представляют собой обзор малых маркеров, сверхштатных хромосом у человека

7 первая попытка обратиться к проблемам номенклатуры и способам их формирования, проблемам, связанным с мозаицизмом и семейным возникновением, и краткий обзор современных подходов, доступных для характеристики sSMC.

Малые нештатные маркерные хромосомы: Наследие спасения трисомии?

- N. Kurtas, L. Xumerle, O. Zuffardi

Биология

Мутация человека нерасхождение с последующим постзиготным отставанием лишней хромосомы в анафазе и последующим ее хромотрипсисом.

Соматический мозаицизм в случаях с малыми сверхштатными маркерными хромосомами

- Т. Лиер, Т. Карамышева, А. Вайзе

Медицина

Текущая геномика

- 2010

В целом, поскольку исследования мозаицизма — это то, что следует учитывать как минимум в каждом втором случае sGHMC не может быть предложен в качестве скринингового теста для надежного выявления этого вида хромосомной аберрации, поскольку при этом не учитываются случаи мозаики низкого уровня и криптические мозаики.

Малые сверхштатные маркерные хромосомы (ММК): корреляция генотип-фенотип и классификация

- H. Starke, A. Nietzel, T.

Liehr

Liehr Биология

Генетика человека

- 2003

с помощью соответствующих молекулярно-цитогенетических подходов, таких как специфичная для центромер многоцветная флуоресцентная гибридизация in situ (cenM-FISH), многоцветное окрашивание (MCB) и субцентромер-специфическая многоцветная FISH (subcenFISH).

FISH и молекулярные исследования аутосомных нештатных маркерных хромосом, за исключением тех, которые происходят из хромосомы 15: II. Обзор литературы.

С помощью флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) были описаны сверхштатные маркерные хромосомы (SMC) из всех аутосом человека, кроме хромосомы 5, причем большинство из них происходят из акроцентрических аутосом, при этом объединенные данные позволяют предположить, что риск аномального фенотипа связанный со случайно установленным de novo SMC, полученным из акроцентрических аутосом, составляет примерно 7% по сравнению с примерно 28% для SMC, полученных из неакроцентрических автомобилей.

Маркерная хромосомная геномная структура и временное происхождение указывают на событие хромоанасинтеза в семье с плейотропными психическими фенотипами

- Christopher M. Grochowski, Shen Gu, C. Carvalho

Биология

Мутация человека

- 2018

Пробанд с маркером биполярного расстройства, мать с психоаффективным расстройством сегрегаты с болезнью являются деталью, и предлагается механизм репликации / восстановления ДНК, лежащий в основе формирования.

Эффективность комбинированных методов цитогенетического секвенирования и парного секвенирования, иллюстрируемая реаранжировкой хромотрипсиса зародышевой линии с участием FOXP2

Только путем объединения данных MPS с обычной G-бэндингом и обширной флуоресцентной гибридизацией in situ можно было определить точную структуру производных хромосом, и это исследование подтверждает способность MPS обнаруживать точки разрыва и укороченные гены с разрешением, близким к нуклеотидам, при хромотрипсисе.

Общие механизмы и сходные клинические проявления, с одной стороны, помогают, а с другой – затрудняют дифференциальную диагностику. Задача научно‑практической конференции «Системная ревматология», которая проходила в Москве 22–23 ноября, заключалась в обобщении опыта ведения пациентов с системными заболеваниями с учетом мультидисциплинарного подхода. Значительная часть вопросов касалась и вакцинации против COVID‑19, что обусловлено повышенным риском заболеваемости и тяжелого течения инфекции у пациентов ревматологического профиля. Как отметила главный внештатный специалист ревматолог ДЗМ, к.м.н. Алена Загребнева, в этом случае «речь идет о совершенно новой нозологии, которая абсолютно точно является системной».

Общие механизмы и сходные клинические проявления, с одной стороны, помогают, а с другой – затрудняют дифференциальную диагностику. Задача научно‑практической конференции «Системная ревматология», которая проходила в Москве 22–23 ноября, заключалась в обобщении опыта ведения пациентов с системными заболеваниями с учетом мультидисциплинарного подхода. Значительная часть вопросов касалась и вакцинации против COVID‑19, что обусловлено повышенным риском заболеваемости и тяжелого течения инфекции у пациентов ревматологического профиля. Как отметила главный внештатный специалист ревматолог ДЗМ, к.м.н. Алена Загребнева, в этом случае «речь идет о совершенно новой нозологии, которая абсолютно точно является системной». У более молодых пациентов частота постковидного синдрома не превышала 4–5%

У более молодых пациентов частота постковидного синдрома не превышала 4–5% org//10.1007/s10067-009-1222-z

org//10.1007/s10067-009-1222-z org//10.1029/JA089iA05p02945

org//10.1029/JA089iA05p02945 2017.00318

2017.00318 2011.06.004

2011.06.004 Genetic Immunology)

Genetic Immunology)

Liehr

Liehr