ЗНАЧЕНИЕ В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ — Вестник проблем биологии и медицины

Скрыпников П. Н., Скрыпникова Т. П., Шинкевич В. И., Коломиец С. В., Билоус С. В.

Об авторе:

Скрыпников П. Н., Скрыпникова Т. П., Шинкевич В. И., Коломиец С. В., Билоус С. В.

Рубрика:

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

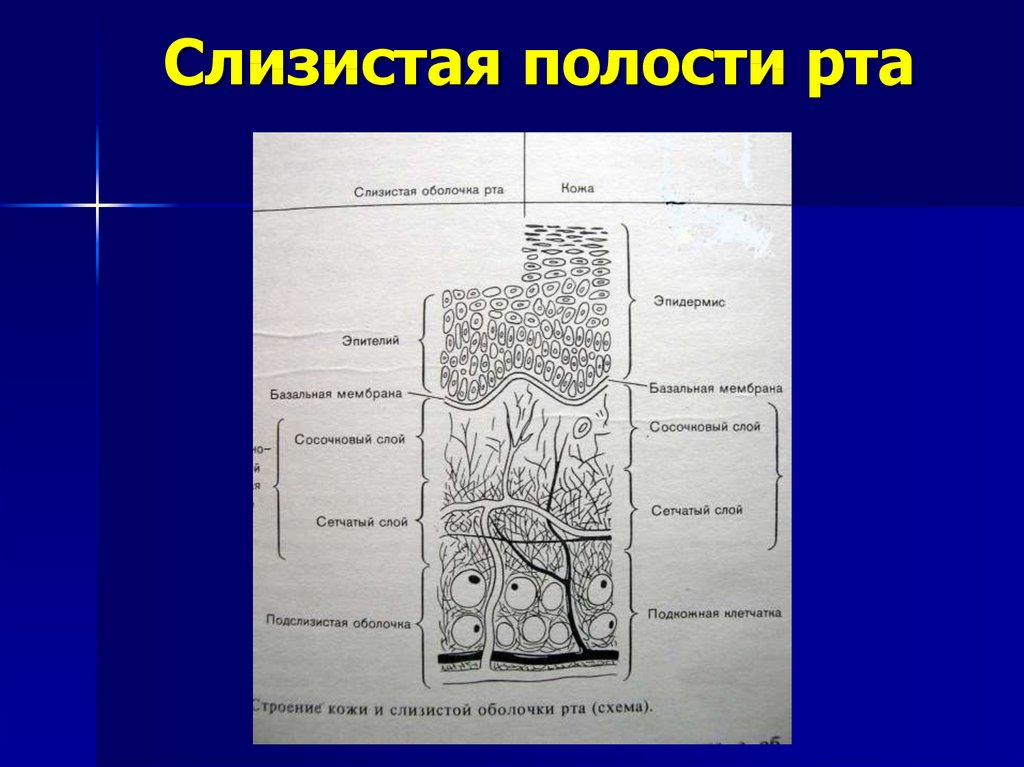

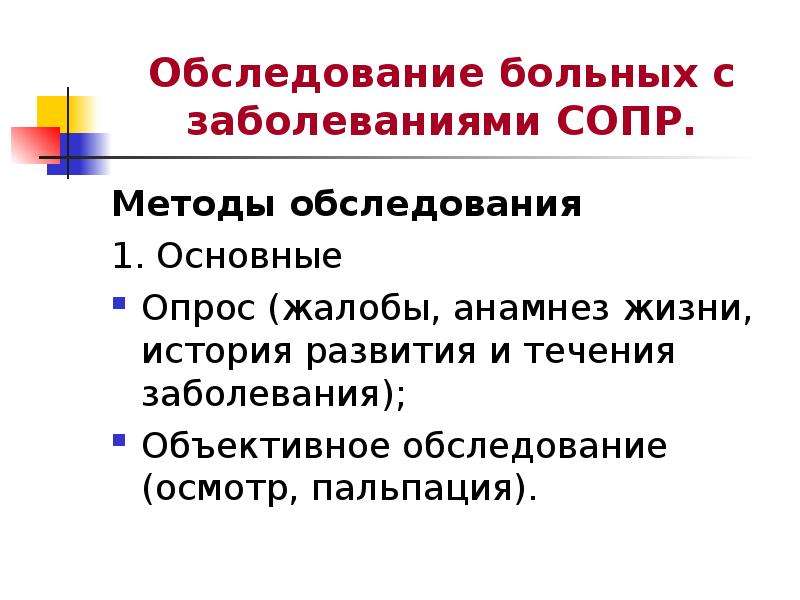

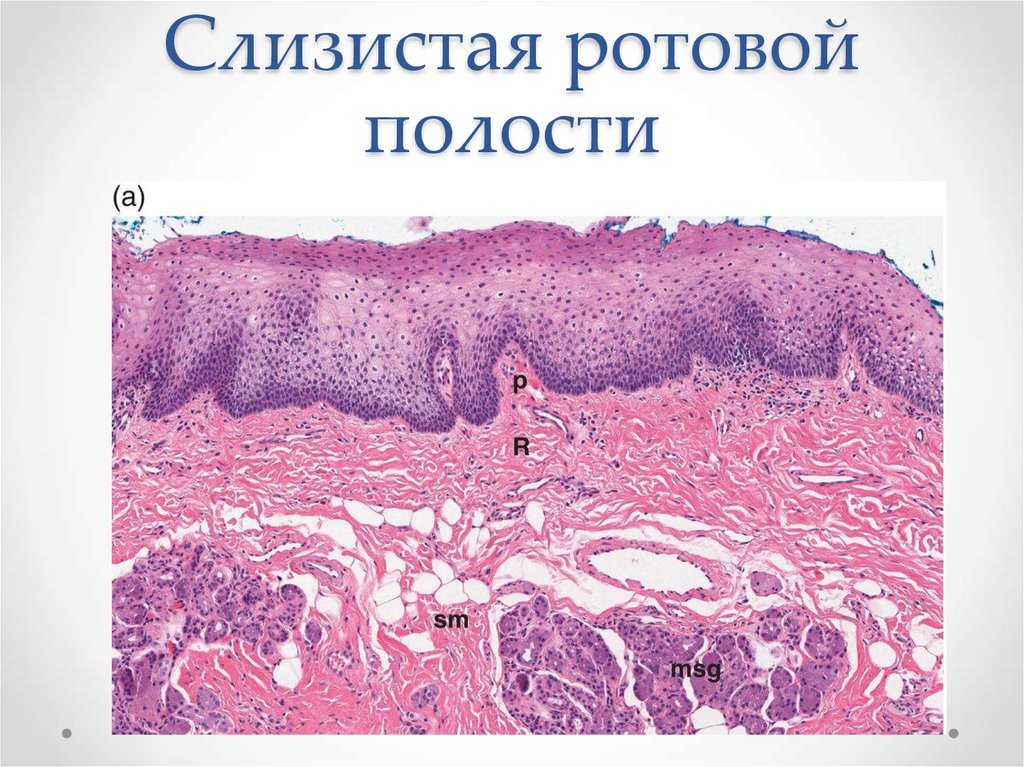

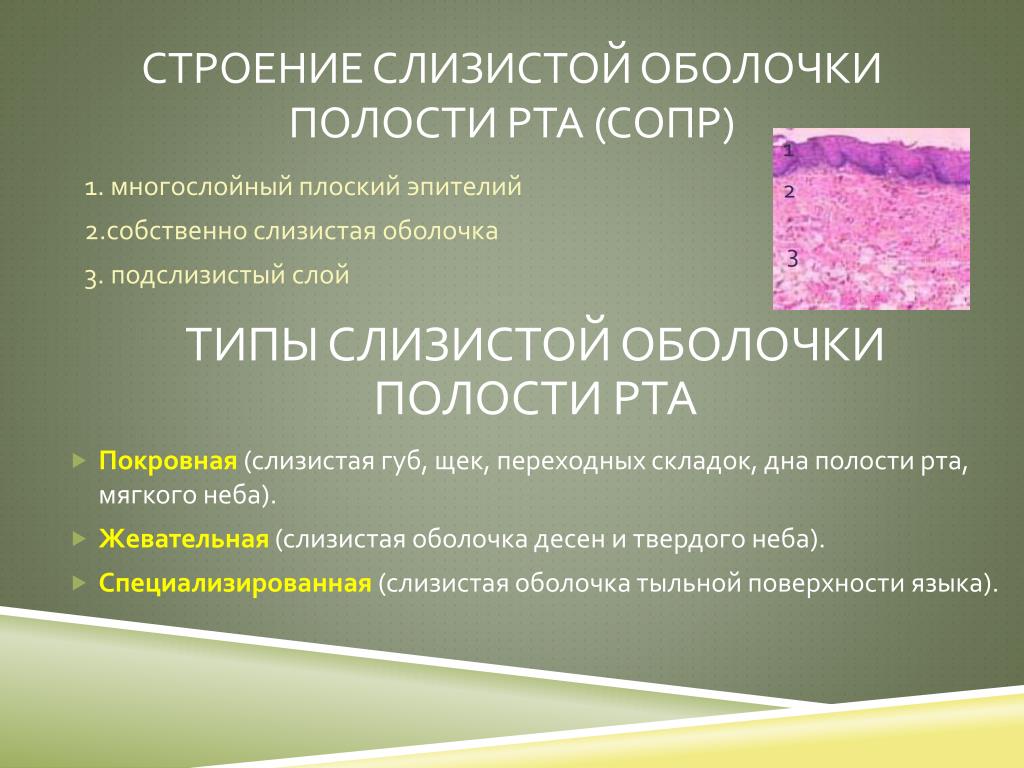

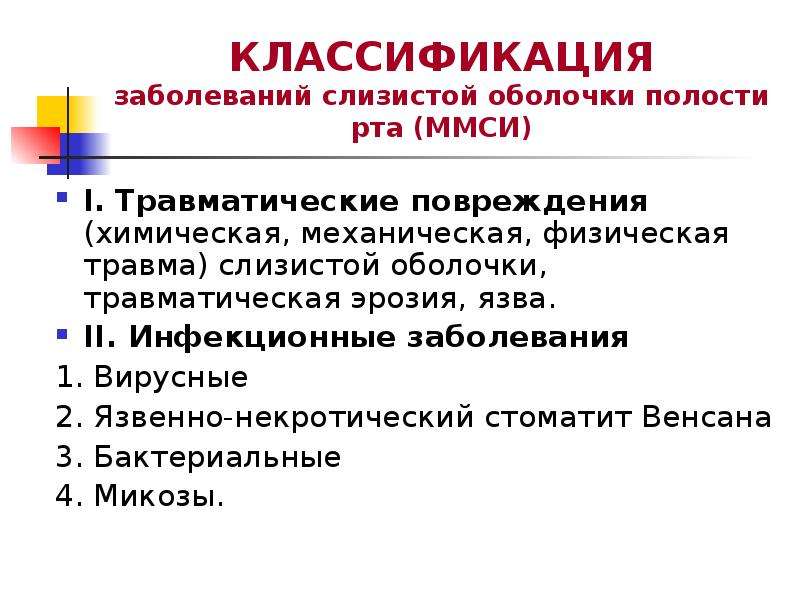

Описание в медицинской документации здоровой слизистой оболочки органов полости рта (СОПР) иногда может становиться проблемой в клинической стоматологии, всвязи с относительно частой характеристикой в учебной литературе патологических элементов и меньшим вниманием, которое уделялось бы вариантам нормы.

Ключевые слова:

слизистая оболочка полости рта, возрастные различия

Список цитируемой литературы:

- 1.

Анатомия и топография головы. Гистология органов полости рта / [И.М. Андреев, И.А. Мухина, С.Б. Орлов, И.В. Фраучи, Ю.А. Челышев и др.]. – Казань, КГМУ, 2005. – 144 с.

Анатомия и топография головы. Гистология органов полости рта / [И.М. Андреев, И.А. Мухина, С.Б. Орлов, И.В. Фраучи, Ю.А. Челышев и др.]. – Казань, КГМУ, 2005. – 144 с. - 2. Банченко Г.В. Анатомо-физиологическая характеристика малых слюнных желез слизистой оболочки полости рта / Г.В. Банченко, И.М. Рабинович, Н.В. Терехова [та ін.] // Стоматология. – 1991. – №. 2. – С. 90-93.

- 3. Вільхова О.В. Морфофункціональна характеристика слинних залоз твердого піднебіння в нормі та при асептичному запаленні / О.В. Вільхова // Актуал. пробл. сучасн. мед.: Вісн. Укр. мед. стомат. акад. – 2007. – Т. 6, № 3 – С. 167-169.

- 4. Гасюк А.П. Морфо- та гістогенез основних стоматологічних захворювань / А.П. Гасюк, В.І. Шепітько, В.М. Ждан. – Полтава, 2008. — 98 с.

- 5. Герпетична інфекція на слизовій оболонці порожнини рота та шкірі обличчя: частота, структура та клінічні прояви / К.Є. Іщейкін, С.О. Білоконь, Л.Г. Павленко, Н.П. Білоконь // Вісник проблем біології та медицини.

– 2011. – Вип. 3. – Т. 3 (89). – С. 69-74.

– 2011. – Вип. 3. – Т. 3 (89). – С. 69-74. - 6. Григорьян А.С. Морфогенез ранних стадий воспалительных заболеваний пародонта / А.С. Григорьян, О.А. Фролова, Е.В. Иванова // Стоматология. – Моск. – 2002. — № 1. – С. 19-26.

- 7. Єрошенко Г.А. Характристика каріометриних показників міжзубного ясеневого сосочка в нормі / Г.А. Єрошенко // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – Вип. 3, Т. 1 (94). – С. 133-135.

- 8. Кайдашев И.П. Роль NFκB в функционировании отдельных тканей, развитии и синтропии заболеваний основных систем организма / И.П. Кайдашев // Журнал НАМН України. — 2012. — Т. 18, № 2145. — C. 186-198.

- 9. Карасюнок О.А. Нарушения структуры слизистой оболочки мелкого преддверия полости рта и факторов местного иммунитета у детей с зубочелюстными аномалиями / О.А. Карасюнок, В.Д. Куроедова, И.П. Кайдашев // Проблеми екології та медицини. — 1999. — Т. 3, № 6. — С. 21-24.

- 10. Лісова І.Г. Сучасні уявлення про морфофункціональні особливості слинних залоз людини / І.

Г. Лісова // Укр. мед. альманах. – 2001. – Т. 4, № 4. – С. 97-102.

Г. Лісова // Укр. мед. альманах. – 2001. – Т. 4, № 4. – С. 97-102. - 11. Остапко О.І. Комплексна профілактика хронічного катарального гінгівіту у дітей, які мешкають в екологічно несприятливих умовах / О.І. Остапко // Вісник проблем екології та медицини. – 2012. – Вип. 1 (91). – С. 284-287.

- 12. Очерки иммунобиологии слизистой оболочки полости рта / И.П. Кайдашев, В.И. Шинкевич, Д.М. Король [и др.]; Под ред. И.П. Кайдашева. — Полтава: «Полимет», 2008. – 304 с.

- 13. Прилуцький О.К. Загальна анатомія органів порожнини рота / О.К. Прилуцький // Мир медицины и биологии. — 2013. — № 4. — С. 129-133.

- 14. Состояние иммунологического аппарата у детей с хроническим катаральным гингивитом / П.И. Ткаченко, И.П. Кайдашев, Н.М. Лохматова [и др.] // Современная стоматология. — 2002. — № 4. — С. 39-42.

- 15. Стоматологические обследования. Основные методы / ВОЗ. — Женева, 1989. — 60 с.

- 16. Тимофеев А.А. Заболевания слизистых оболочек полости рта при гальванической патологии в стоматологии / А.

А. Тимофеев // Современная стоматология. – 2014. — № 1. – С. 60-65.

А. Тимофеев // Современная стоматология. – 2014. — № 1. – С. 60-65. - 17. Хмара Т.В. Епонімічні назви структур у клінічній анатомії голови та шиї / Т.В. Хмара, Ю.Т. Ахтемійчук, Р.П. Гулик // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. — 2010. — № 1, Т. 9. — С. 117-122.

- 18. Berk D.R. Milia: a review and classification / D.R. Berk, S.J. Bayliss // J Am Acad Dermatol. – 2008. – Vol. 59, № 6. – P. 1050-1063.

- 19. Flint P.W. Otolaryngology—Head & Neck Surgery/ P.W. Flint, C.W. Cummings. – [5th ed.]. – Philadelphia: Mosby/Elsevier, 2010.

- 20. Gaballah K.Y. Can presence of oral Fordyce’s granules serve as a marker for hyperlipidemia? / Kamis Y. Gaballah, Iman Rahimi // Dent Res J (Isfahan). – 2014. – Vol. 11, № 5. – P. 553-558.

- 21. Highfield J. Diagnosis and classification of periodontal disease / J. Highfield // Aust Dent J. — 2009. — Vol. 54. — Suppl 1. — P. 11-26.

- 22. Langley R.G. Multiple eruptive milia: report of a case, review of the literature, and a classification / R.

G. Langley, N.M. Walsh, J.B. Ross // J Am Acad Dermatol. – 1997. — Vol. 37, № 2, Pt 2. – P. 353-356.

G. Langley, N.M. Walsh, J.B. Ross // J Am Acad Dermatol. – 1997. — Vol. 37, № 2, Pt 2. – P. 353-356. - 23. Michaelsson G. The Rombo syndrome: a familial disorder with vermiculate atrophoderma, milia, hypotrichosis, trichoepitheliomas, basal cell carcinomas and peripheral vasodilation with cyanosis / G. Michaelsson, E. Olsson, P. Westermark // Acta Derm Venereol. – 1981. – Vol. 61, № 6. – P. 497-503.

- 24. Mouth Anatomy [Електронний ресурс] / A. Christopoulos, S.P. Moubayed, M.-E. Nader [et al.] // Medscape article. – Updated: Sep 11, 2015. – Режим доступу: http://emedicine.medscape.com/article/1899122-overview#a3.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 2 Том 1 (128), 2016 год, 261-266 страницы, код УДК 611.31:616-053-07

Леонтьев В.К. «Полость рта – понятие, особенность структуры, функции и процессов» | Актуальные статьи.

Стоматология. Организация здравоохранения. Право.

Стоматология. Организация здравоохранения. Право.

Академик В.К. Леонтьев

Даже быстрый оперативный анализ анатомии млекопитающих, в том числе и человека, показывает, что не менее 50% объема структур тел занимают полости. Мне не приходилось встречать и анализировать научных работ, показывающих почему это так. Однако само наличие полостей заставляет как минимум понимать, что это, вероятно, в первую очередь целесообразно для исполнения многих функций организма и его жизнедеятельности.

Действительно, несколько литров (по объему) занимают полости, в которых в течение всей жизни циркулирует кровь и лимфа. Многолитровый объем занимают полости, в которых располагаются внутренне органы – мозг, легкие, сердце, глаза, желудок и кишечник, почки, печень, мочевой пузырь, суставы. Отдельную группу составляют полости, сообщающиеся с внешней средой – ротовая, носоглоточная, ушная, прямая кишка, мочевой пузырь, глазная. Если в первом случае полости организма обеспечивают фиксацию органов или их ограниченную подвижность, обеспечение притока и оттока биологических жидкостей, выполняющих обменные функции, то во втором случае сообщающиеся с внешней средой полости обеспечивают поступление и формирование сигналов (зрительных, слуховых, вкусовых, тактильных, температурных, физических и др.

Очевидно, наполнение многих биологических полостей органами необходимо для создания стерильных условий в полостях и органах, для разносторонней защиты их от воздействия различных факторов внешней среды (механические, физические, химические, инфекционные и др.), для создания лучших условий деятельности органов при повышенном и пониженном давлении, ликвидация трения, создания влажной среды.

Полости, сообщающиеся с внешней средой, всегда содержат микрофлору, многие выделяют секрет (слюна, желчь, слезы и др.), участвуют в пищеварении и выделении продуктов обмена.

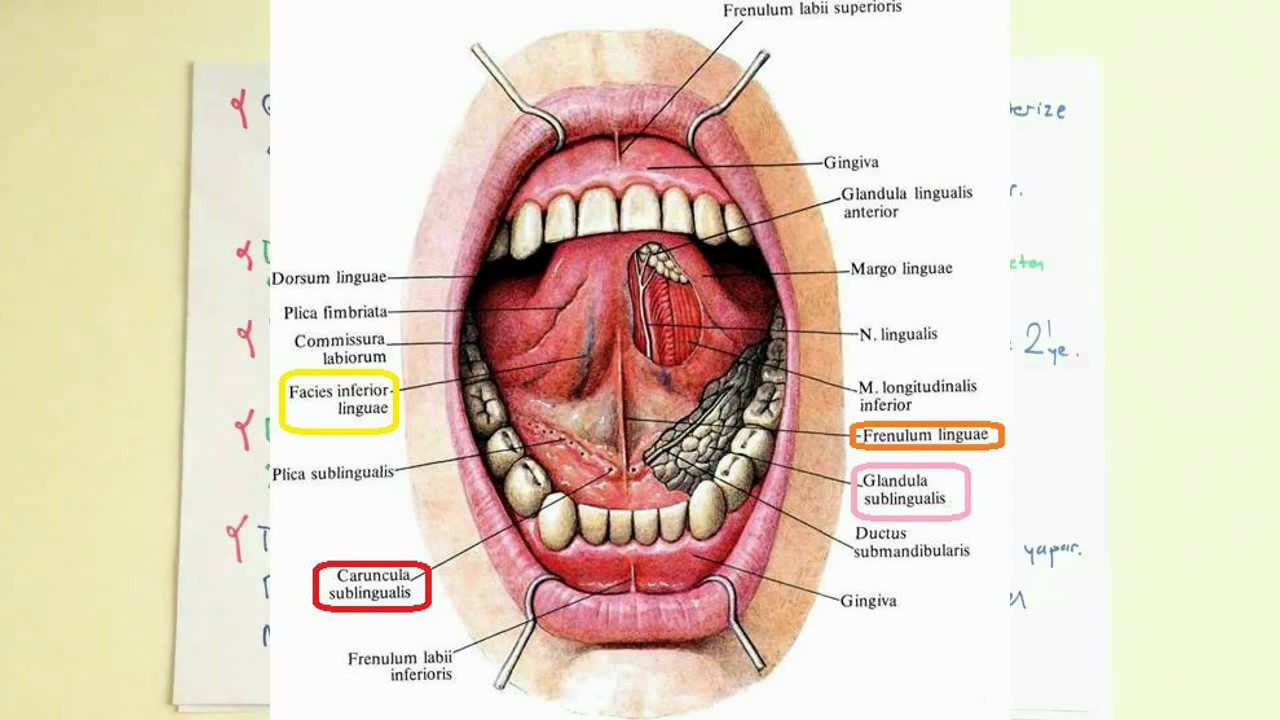

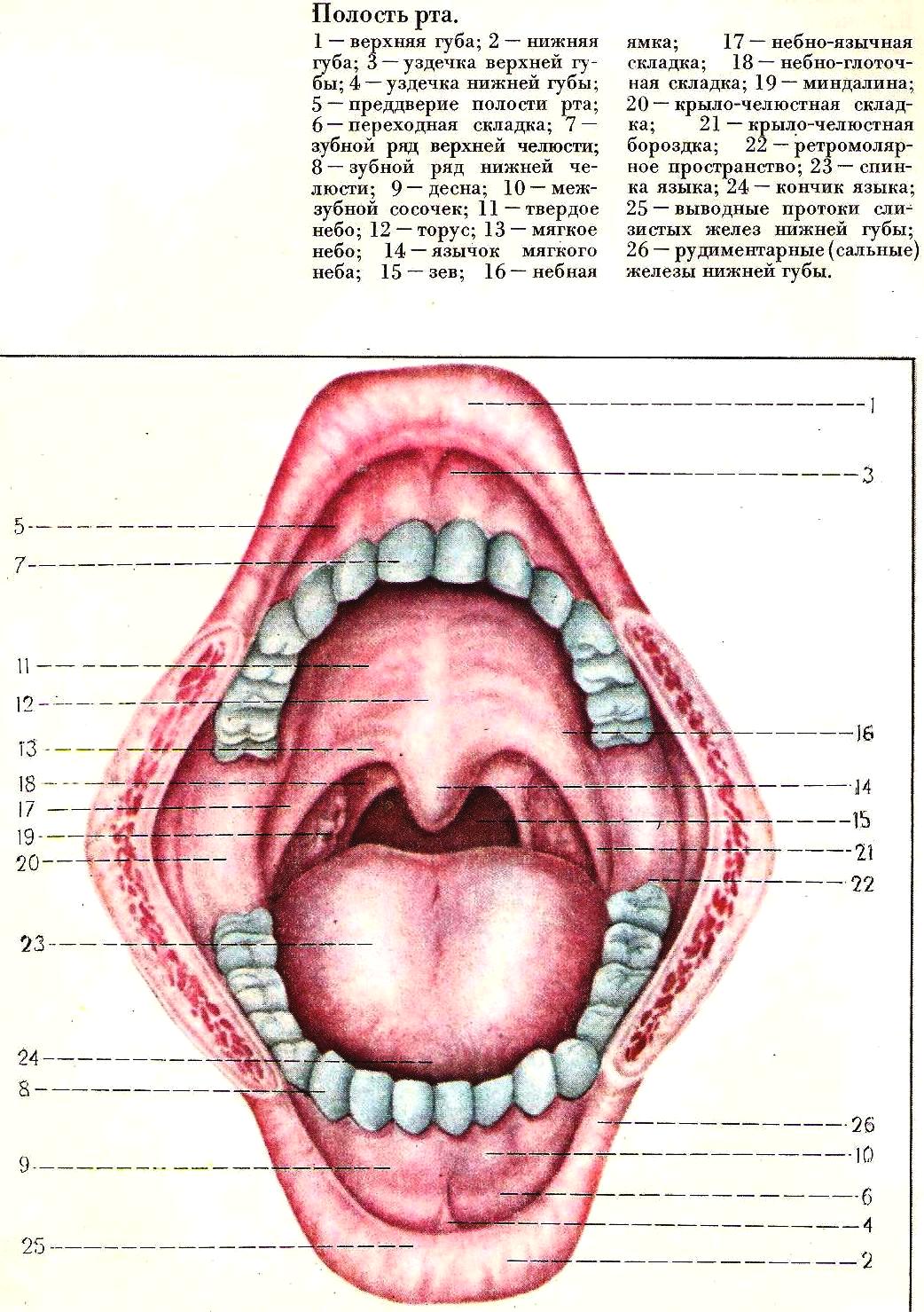

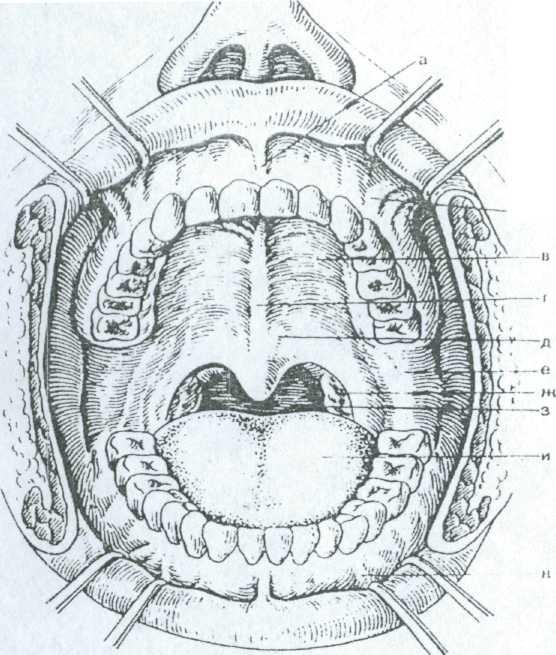

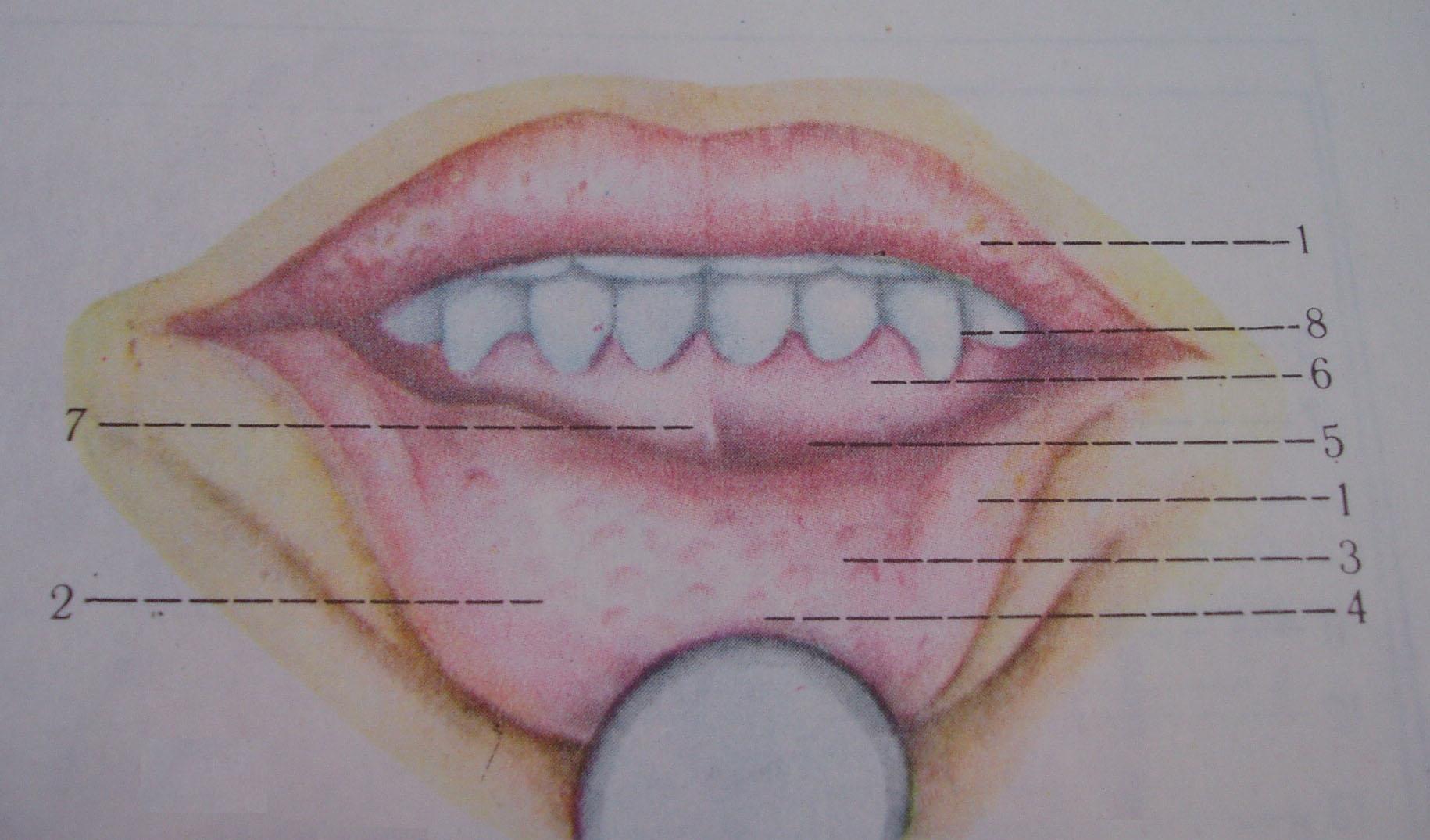

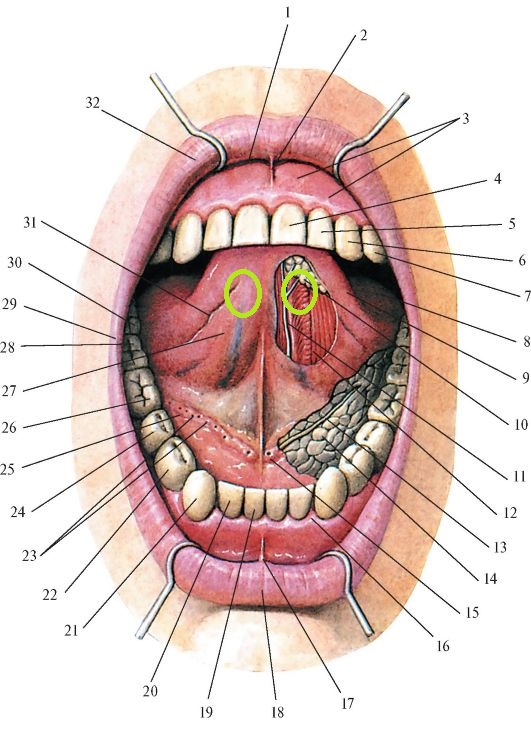

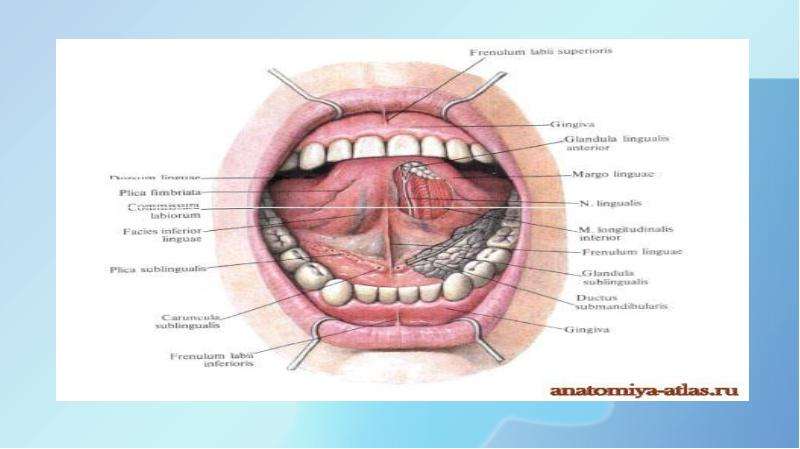

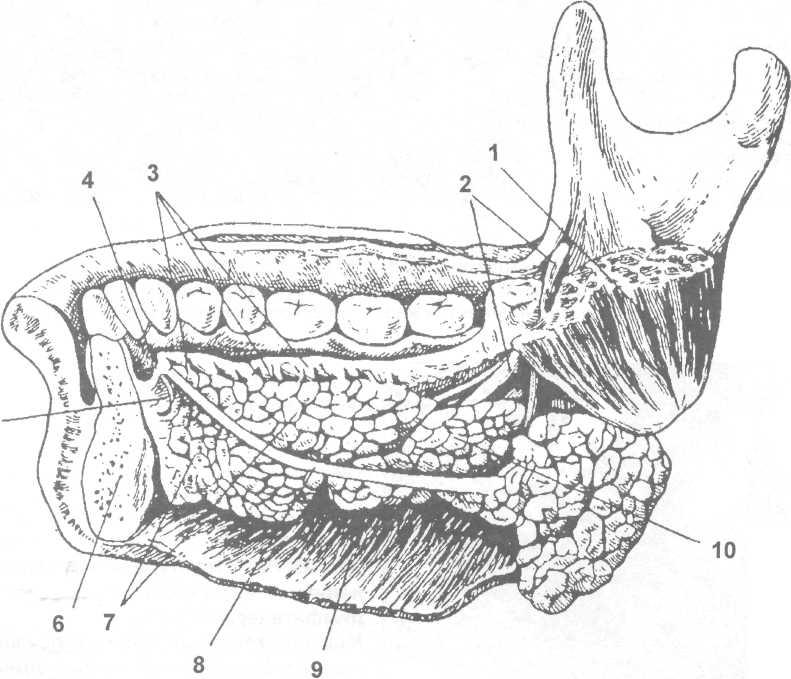

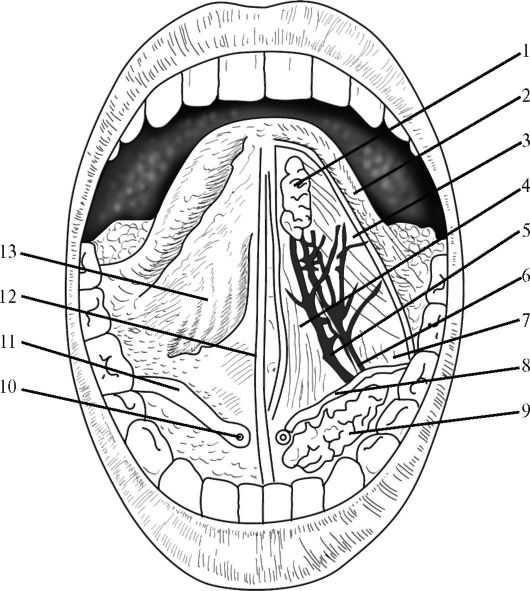

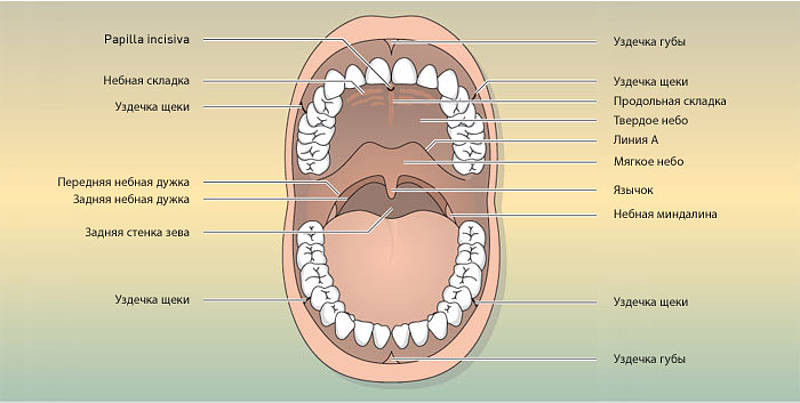

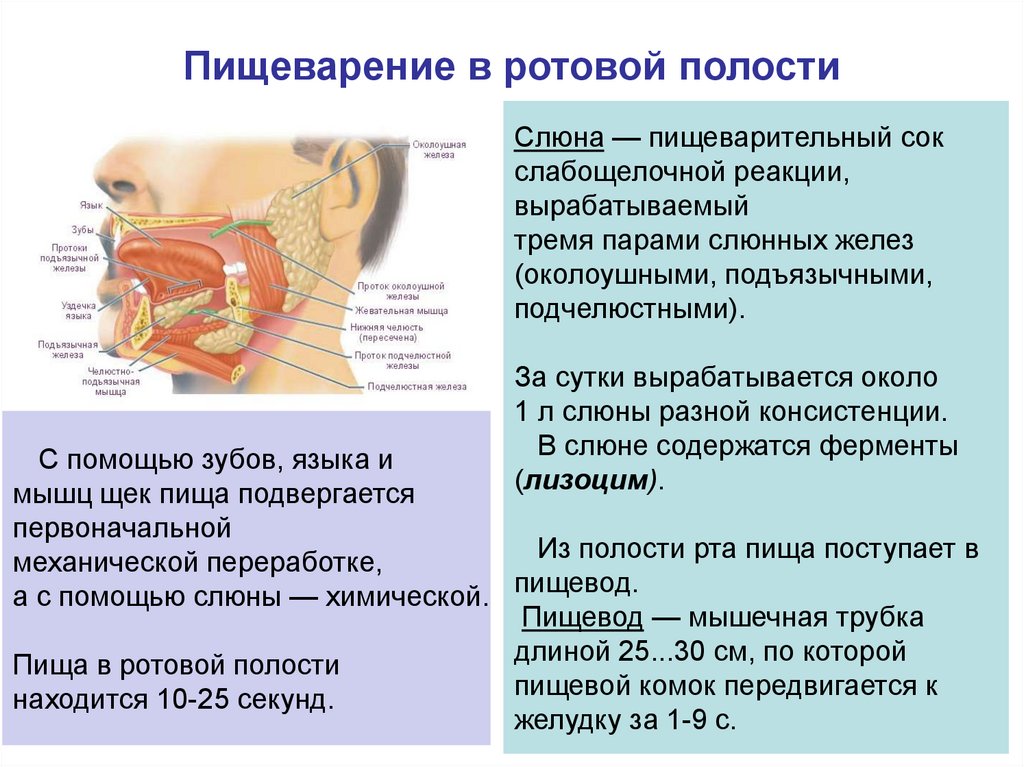

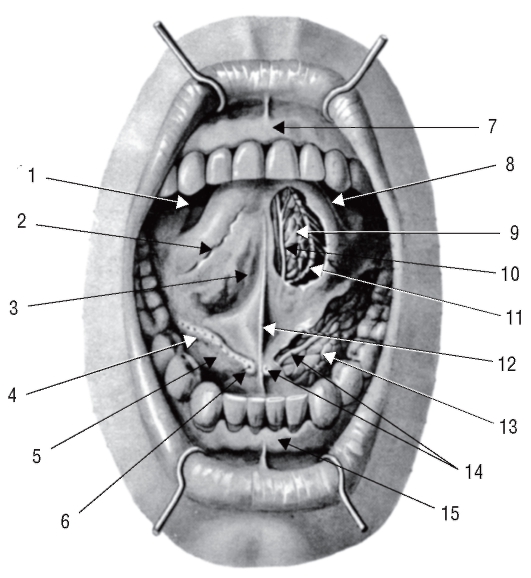

Полостью рта является пространство, впереди ограниченное губами и зубами, сбоку – поверхностью щек, сзади – языкоглоточными кольцами, снизу – языком и подъязычным пространством. Полость рта сообщается через ротовое отверстие и нос – с внешней средой, через глотку и пищевод – с легкими, полостью уха, желудком и пищеводом. Таким образом, полость рта является уникальным для организма человека образованием, которое одновременно граничит с внешней и внутренней средой организма, которая может путем физиологически целесообразных движений ограничить или полностью изолировать себя от внешней среды, от среды носа, глотки, гортани и пищеварительной системы.

Полость рта предназначена для размещения группы органов – зубов, языка, десен, челюстей, щек, губ, слюнных желез. Эти органы взаимодействуют друг с другом в процессе ротовой фазы пищеварения, речи, мимики, самоочищения, глотания.

В полости рта также поддерживается постоянный гомеостаз, необходимый для реализации и регуляции всех вышеприведенных процессов. Особенно велика роль органов полости рта в пищеварении. С помощью их происходит откусывание пищи, кусание, пережевывание, измельчение пищи, а также ее пропитывание слюной, перемещение во рту, формирование пищевого комка, начальная фаза переваривания углеводов амилазой и проглатывание.

В полости рта также осуществляются процессы сообщения ее с внешней средой либо отграничение от таковой, а также перекрытие возможности поступления пищи и слюны в рото- и носоглотку.

Полость рта имеет большое значение в формировании речи, произнесении отдельных звуков (язык, зубы, щеки, губы). В полости рта постоянно находится ее биологическая жидкость – слюна (ротовая жидкость), особенностью которой являются постоянная беспрерывная секреция, в том числе ночная. Органы полости рта работоспособны только в сильно увлажненной среде, когда трение органов полости рта при движении минимально. Большое значение слюны также состоит в том, что она содержит в своем составе много мукополисахаридов, обладает высокой адсорбцией и минимальным трением.

Органы полости рта играют важную роль в общении людей – мимике, эмоциях, выражении чувств. Это особенно часто происходит при улыбке, поцелуях, плаче и др. Для физиологии ряда процессов важную роль играет герметизация рта, носа, уха, гортани, легких, в которых непосредственно участвует полость рта. Анатомическая структура полости рта также способствует ограничению воспалительных и инфекционных процессов из лицевой зоны.

Главная функция сообщения полости рта с внешней средой – это прием и подготовка для внутренней среды пищи и жидкости, а также частично — для поступления воздуха в организм. Полость рта предназначена для откусывания, перемещения, размягчения, пропитывания, начального ферментативного переваривания и последующего заглатывания пищи. Так как любая пища, как и воздушная среда – инфицированные среды, то, естественно, и полость рта является средой, в которой постоянно находится микрофлора различного вида, состава и количества. Микрофлора полости рта имеет несколько механизмов приспособлений во рту, механизмов существования, размножения и жизнедеятельности в полости рта. Условно микрофлору в полости рта можно подразделить на ряд типов.

Основной из них – различные виды сапрофитов, которые приспособились к условиям полости рта, находятся в физиологическом равновесии, выживают в ней и не оказывают сколько-нибудь видимого вреда на отдельные тканевые образования ротовой полости.

Вторая группа – микрофлора, транзитом минующая полость рта, случайно попадающая в нее. Иногда она может носить патогенный характер. В этом случае она может способствовать инфекции и инвазии и оказывать неблагоприятное воздействие на макроорганизм или отдельные его органы и системы и быть причиной основного их инфицирования (так называемый оральный путь заражения).

Иногда она может носить патогенный характер. В этом случае она может способствовать инфекции и инвазии и оказывать неблагоприятное воздействие на макроорганизм или отдельные его органы и системы и быть причиной основного их инфицирования (так называемый оральный путь заражения).

Третья группа – условно-патогенные микроорганизмы, которые инфицируют полость рта, живут и размножаются в ней, находя себе нишу для инфицирования, размножения и проживания. Это различные виды грибов, кокков, бацилл, специфическая микрофлора. Они постоянно находятся в ротовой полости, не вызывая каких-либо отрицательных влияний. Однако, если организм ослаблен, наблюдается снижение защитных свойств, эти виды микроорганизмов могут приобретать патогенное свойство и служить причиной развития различных патологических процессов в ротовой полости.

Наконец, имеется четвертая группа микроорганизмов. Это преимущественно неприхотливые, хорошо выживающие в полости рта микробы, например, Str.mutis. Эти виды микроорганизмов под влиянием потребления сахара, научились колонизировать полость рта в виде зубных бляшек, мягкого зубного налета, которые приспособились к автономному существованию в полости рта, практически малозависимому от состояния макроорганизма. Они запасают питание впрок, в виде гликогеноподобных соединений, что позволяет благополучно переживать периоды между приемами пищи человеком. Зубной налет возможно убрать только механическим путем, что делает борьбу с ним, используя большой арсенал разнообразных средств для гигиены полости рта, очень важным и патогенетически обоснованным методом профилактики кариеса зубов и болезней пародонта. В налете микрофлора живет автономно, что позволяет ей существовать и размножаться независимо от состояния микроорганизма. Поэтому в над- и поддесневом зубном налете могут переживать длительное время как сапрофитная, так и патогенная микрофлора. При этом воздействие на макроорганизм даже очень активное, не может нарушить автономной жизни микроорганизмов налета, они могут там сохраняться неопределенно долго и бляшка при этом выполняет функцию как бы депо микрофлоры.

Они запасают питание впрок, в виде гликогеноподобных соединений, что позволяет благополучно переживать периоды между приемами пищи человеком. Зубной налет возможно убрать только механическим путем, что делает борьбу с ним, используя большой арсенал разнообразных средств для гигиены полости рта, очень важным и патогенетически обоснованным методом профилактики кариеса зубов и болезней пародонта. В налете микрофлора живет автономно, что позволяет ей существовать и размножаться независимо от состояния микроорганизма. Поэтому в над- и поддесневом зубном налете могут переживать длительное время как сапрофитная, так и патогенная микрофлора. При этом воздействие на макроорганизм даже очень активное, не может нарушить автономной жизни микроорганизмов налета, они могут там сохраняться неопределенно долго и бляшка при этом выполняет функцию как бы депо микрофлоры.

Таким образом, микрофлора полости рта специфична, непохожа на флору других полостей как по составу, количеству, так и по функции. Необходимо четко понимать, что без микрофлоры в ротовой полости невозможно нормальное функционирование ее органов и любые попытки убрать ее не только бесполезны, но вредны, так как они могут привести к дисбактериозу. Поэтому микробное обеспложивание полости рта не может рассматриваться как патогенетический метод борьбы с основными стоматологическими заболеваниями. Вместе с тем, это не значит, что антимикробные воздействия на органы полости рта не нужны. Нет, они необходимы в случаях, когда носят конкретный патогенетический целенаправленный характер.

Необходимо четко понимать, что без микрофлоры в ротовой полости невозможно нормальное функционирование ее органов и любые попытки убрать ее не только бесполезны, но вредны, так как они могут привести к дисбактериозу. Поэтому микробное обеспложивание полости рта не может рассматриваться как патогенетический метод борьбы с основными стоматологическими заболеваниями. Вместе с тем, это не значит, что антимикробные воздействия на органы полости рта не нужны. Нет, они необходимы в случаях, когда носят конкретный патогенетический целенаправленный характер.

К другим важнейшим функциям полости рта относится формирования в ней пищевого комка, участие в процессе пищеварения и заглатывании пищи. Такие условия создаются в ней прежде всего благодаря постоянному наличию во рту ротовой жидкости. Основными ее источниками является секрет трех пар больших слюнных желез – околоушных, подчелюстных и подъязычных, которые постоянно функционируя обеспечивают увлажнение как органов полости рта, зубов, слизистой оболочки, так и поступающей в нее пищи. Благодаря своей высокой вязкости, тягучести, адсорбции смешанный секрет надежно увлажняет полость рта, а также пропитывает пищевую массу. Без такого пропитывания невозможно увлажнение и размельчение пищи, ее ослизнение и преодоление трения во рту. Только достигнув с помощью слюны процесса измельчения и пропитывания, пища может быть подготовлена к проглатыванию и заглатыванию.

Благодаря своей высокой вязкости, тягучести, адсорбции смешанный секрет надежно увлажняет полость рта, а также пропитывает пищевую массу. Без такого пропитывания невозможно увлажнение и размельчение пищи, ее ослизнение и преодоление трения во рту. Только достигнув с помощью слюны процесса измельчения и пропитывания, пища может быть подготовлена к проглатыванию и заглатыванию.

Кроме больших слюнных желез, в полость рта выходят протоки значительного количества малых слюнных желез, которые в большем количестве расположены на участках слизистой оболочки, в меньшей степени омываемой слюной. Поэтому роль малых слюнных желез в увлажнении слизистой очень велика. Секреция всех желез постоянна, но идет с разной скоростью, которая резко возрастает при стимулировании, особенно в связи с приемом пищи. В полости рта всегда имеется остаточное количество (1-3 мл) свободного секрета, что является нормой. В общей сложности железистый аппарат, расположенный в тканях рта, в течении суток выделяет до 1, 5-2 л своего секрета.

Вместе с тем необходимо знать, что около 25% всех людей страдает пониженной секрецией слюнных желез (синдром сухого рта), что приносит серьезные страдания таким пациентам. Сухая полость рта ведет к нарушению, затруднению и болезненности перемещения пищи во рту, к трудностям в формировании пищевого комка. Такие пациенты не могут принимать пищу, не запивая ее водой, они склонны к различным воспалительным заболеваниям слизистой оболочки. Вполне вероятно, что «синдром сухого рта» связан с эпохальным процессом редукции челюстей, уменьшением свободного анатомического пространства для слюнных желез, нарушением их редукции, иннервации, кровоснабжения. Установление и лечение такого синдрома играет важнейшую роль как в патогенезе, так и в лечении заболеваний слизистой оболочки. В клинике иногда наблюдаются случаи длительной и выраженной гипофункции железистого аппарата, такое состояние приводит к заболеванию, которое получило название ксеростомия. Его клинику, механизм развития еще несколько десятилетий тому назад подробно описал отечественный преподаватель Ф. А. Звержховский (1915).

А. Звержховский (1915).

Третьим источником жидкости в полости рта является выпотевание жидкости из десневых борозд («десневая жидкость»). Это очень богатая клеточным формами и ферментами жидкость, объем которой невелик. Она также с одной стороны играет определенную роль в формировании состава и объема слюны, с другой оказывает существенное влияние на состояние и характер защитных механизмов краевого пародонта. Десневая жидкость имеет решающее значение в обмене веществ и функции пародонта. А.А. Копытов (2018) показал наличие в пародонте трех гидродинамических бассейнов – апикального с демпферной функцией, бассейна средней трети корня запирающей функцией. Периодонтальная щель в шеечной области корня с расширением в периодонте соответствует третьему, дренирующему бассейну пародонта. Десневая жидкость перемещается через систему пор в пародонте при изменении гидравличекского давления при нагрузке, что может приводить, в том числе, к обратной фильтрации десневой жидкости и инфицированию глубоких отделов пародонта и повышенному току десневой жидкости через пародонт.

Кроме слюнных желез у отдельных индивидуумов иногда наблюдается скопление сальных желез. Излюбленным местом их локализации являются переходная слизистой оболочки губ, щек по линии смыкания зубов. Избыточное их развитие в эпителиальных покровах слизистой и кожи описано под названием себорея.

В полости рта огромную роль играет ряд химических и физических процессов. Из химических процессов в первую очередь хотелось бы упомянуть пищеварительную функцию полости рта. Она, в основном, совершается за счет высокой активности амилазы слюны, которая воздействует на крахмалоподобные составные части пищи, расщепляя их на декстрозы вплоть до мальтозы. Этот этап пищеварения очень важен и всегда должен учитываться стоматологами и интернистами. В смешанной слюне имеется и много других пищеварительных ферментов – протеазы, гликозидазы, мальтазы, и др. но они все микробного или клеточного происхождения, низкой концентрации и не играют сколько-нибудь заметной роли в пищеварении (табл. 1)., но с другой стороны колебания в содержании отдельных ферментов и их ингибиторов весьма существенно для развития отдельных стоматологических заболеваний.

1)., но с другой стороны колебания в содержании отдельных ферментов и их ингибиторов весьма существенно для развития отдельных стоматологических заболеваний.

В слюне имеется гормон паротин, продуцируемый околоушными слюнными железами и участвующий в регуляции обмена Са. В ней содержится в высокой концентрации фактор свертывающей и антисвертывающей систем крови, ряд факторов, влияющих на процессы регенерации, на обменные процессы печени, функцию желудка и др.

В слюне имеется целый ряд факторов, большинство из которых обладают биологическими активными свойствами — лизоцим, иммуноглобулины и др., способные разрушить микрофлору, связывать токсины, осуществлять антимикробные и иммунологические механизмы защиты.

Важнейшей функцией слюны является минерализующая. Она осуществляется благодаря наличию в ней ионов кальция и фосфора в перенасыщенном состоянии (в 2 раза выше, чем в крови). В связи с состоянием перенасыщенности зубы не могут растворяться в слюне, а последняя цементирует трещины и дефекты эмали зубов, способствуя их интактному состоянию.

В последние 20 лет выдвинута гипотеза о мицеллярной коллоидной структуре слюны (В.К. Леонтьев и др.). Суть ее состоит в том, что слюна (схема 1, 2) представляет собой не обычный раствор, а коллоидную систему, состоящую из мицелл, самопроизвольно образующихся на основе кальция и фосфата. Вся свободная жидкость слюны связана с этими мицеллами, поэтому слюна столь вязка и способна сохранять форму. Любые воздействия на слюну в этом случае есть не что иное, как действие на устойчивость мицелл, которую они могут потерять, нарушив тем самым свойства слюны. Эта новая гипотеза структуры слюны позволяет современно, по-новому понять механизм функционирования слюны, ее влияние на органы полости рта, особенно на эмаль зубов.

Важнейшей функцией полости рта является происходящие в ней процессы адсорбции и десорбции. Все попадающие в полость рта вещества – пища, микрофлора, лекарства, жидкости обладают способностью сорбироваться на ее органах. Особенно такой высокой способностью обладает слизистая оболочка языка. Сахар пищи, например, способен содержаться на ней до 60 мин. Высокой способностью к адсорбции обладают и мягкий зубной налет, десневые борозды. Именно в них накапливаются пищевые остатки, пищевой и микробный детрит, обладающий высокой ферментативной активностью, что не безразлично для состояния оболочки. Десорбция этих веществ легко совершается рядом слабых растворов кислот, особенно лимонной. Последняя очень прочно связывается с описанными выше структурами, вытесняя пищу, детрит, микрофлору.

Сахар пищи, например, способен содержаться на ней до 60 мин. Высокой способностью к адсорбции обладают и мягкий зубной налет, десневые борозды. Именно в них накапливаются пищевые остатки, пищевой и микробный детрит, обладающий высокой ферментативной активностью, что не безразлично для состояния оболочки. Десорбция этих веществ легко совершается рядом слабых растворов кислот, особенно лимонной. Последняя очень прочно связывается с описанными выше структурами, вытесняя пищу, детрит, микрофлору.

В полости рта имеются очень хорошо омываемые слюной, хорошо очищаемые и высокометаболитные участки. Это жевательные поверхности зубов, ряд участков десен, слизистая щек, задней части губ. Вместе с тем имеются участки, очень трудно очищаемые естественным способом – это десневые борозды, фиссуры зубов, их контактные поверхности, тромолярные участки, некоторые участки дна полости рта. Наконец, в полости рта, кроме мягкого зубного налета, есть еще ряд приобретенных структур, генетически недетерминированных, возникающих при жизни человека – это высокоментаболитный осадок слюны, зубной налет, зубной камень, пелликула зубов, пломбы, коронки, протезы. Все они не безразличны для жизнедеятельности полости рта и выполнения им своих функций.

Все они не безразличны для жизнедеятельности полости рта и выполнения им своих функций.

Одной из важнейших функций полости рта является ее самоочищение. Физиологически она сформирована таким образом и ее анатомия такова, что полость рта легко очищается от остатков пищи, детрита и др. Это происходит за счет нескольких процессов – процесс заглатывания пищи, постоянного омывания слюной, движения языка, щек, челюстей, дна полости рта. Любое нарушение процесса самоочищения полости рта не безразлично для ее благополучия, здоровья и функционирования. Нарушение самоочищения может происходить при «синдроме сухого рта». Образовании глубоких пародонтальных карманов, ряда зубочелюстных аномалий, наличие кариозных зубов, при неудачно поставленных пломбах и протезах, жевательной лености. В этих случаях особо велика роль рациональной гигиены полости рта, в том числе постоянной многократной и профессиональной. На процесс самоочищения всегда надо обращать внимание при заболеваниях слизистой оболочки.

Есть еще ряд особенностей, присущих полости рта – это высокая степень резистентности и адаптированности к большому количеству физических и химических факторов. Среди них следует отметить воздействие различных химических веществ (кислоты, щелочи, отдельные химические вещества), высокой и низкой температуры, изменение и колебание атмосферного давления, воздействие сухости и микробной инвазии.

Особую роль в физиологии и патологии полости рта играет сахар и содержащие его продукты. Основная особенность – способность сахара (единственного продукта) к полному метаболизму в полости рта. Для этого в ней имеются все условия – влажность, хорошая адсорбция, идеальная температура. Сахар во рту вступает в процесс гликолиза, в результате чего быстро превращается в молочную кислоту. Этот процесс в полости рта совершается за 3-5 минут. При приеме сахара в полости рта происходит своеобразный «метаболический взрыв» (схема 3). Количество молочной кислоты в течение нескольких минут возрастает в 10:15 раз и лишь через 1 час приходит в норму. Это «метаболический взрыв» есть не что иное, как быстрый гликолиз сахара в молочную кислоту. Последняя воздействует на зубы (кислотная атака), что постепенно может вести к кариесу. Таким образом, прием сахара является как бы разрешающим фактором в кислотной кариозной атаке. Поэтому кариесогенная роль сахара – основная из сладких веществ. Сахар не является естественным продуктом для полости рта. В больших количествах он стал употребляться лишь последние сто лет. Полость с ее органами не сумела за это время приспособиться к самоочищению от него, в результате чего как массовое стоматологическое заболевание появился кариес и заболевание десен – те, в патогенезе которых сахар и возникающий из него мягкий зубной налет играют существенную патогенетическую роль.

Это «метаболический взрыв» есть не что иное, как быстрый гликолиз сахара в молочную кислоту. Последняя воздействует на зубы (кислотная атака), что постепенно может вести к кариесу. Таким образом, прием сахара является как бы разрешающим фактором в кислотной кариозной атаке. Поэтому кариесогенная роль сахара – основная из сладких веществ. Сахар не является естественным продуктом для полости рта. В больших количествах он стал употребляться лишь последние сто лет. Полость с ее органами не сумела за это время приспособиться к самоочищению от него, в результате чего как массовое стоматологическое заболевание появился кариес и заболевание десен – те, в патогенезе которых сахар и возникающий из него мягкий зубной налет играют существенную патогенетическую роль.

Таким образом, полость рта является очень своеобразным анатомическим образованием, совершенно непохожим на другие полости человеческого тела; с многообразными и резко отличающимися друг от друга функциями, особенностями состава и строения; многочисленными функциями: пищеварения, защитной, самоочищения, минерализующей и др. слизистая оболочка является индикатором состояния организма человека и его взаимоотношений с внешней средой. Умение «читать» и видеть клиническое состояние слизистой, улавливать возникающие в ней отклонения, играет существенную роль как для оценки ее непосредственного состояния, так и для выявления ранних признаков изменений, связанных как с эндогенным так и экзогенным воздействием. Не зная их, и не принимая их во внимание, невозможно успешно лечить и предупреждать ее болезни.

слизистая оболочка является индикатором состояния организма человека и его взаимоотношений с внешней средой. Умение «читать» и видеть клиническое состояние слизистой, улавливать возникающие в ней отклонения, играет существенную роль как для оценки ее непосредственного состояния, так и для выявления ранних признаков изменений, связанных как с эндогенным так и экзогенным воздействием. Не зная их, и не принимая их во внимание, невозможно успешно лечить и предупреждать ее болезни.

В последние 30 лет активно развивается изучение слюны генетическими, морфологическими, биохимическими, вирусологическими и другими методами для диагностики соматичесчких, онкологических, генетических и др. заболеваний. Удобство работы со слюной в этих случаях очень большое и следует дальше ожидать бурного развития данного направления.

Таблица 1. Некоторые показатели состава и свойств слюны кариесрезистентных (КР) и кариесподверженных (КП) лиц

| № п/п | Показатели | Количественная характеристика | |||

M ±m, n, P |

Пределы индивидуальных колебаний, вариабельности показателя (CV, %) | ||||

| КР | КП | КР | КП | ||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1 | Секреция мл/мин | 0. 40±0.02 40±0.0282 |

0.31±0.02 91 |

0.7-0.87 40.0±3.1 |

0.08-0.80 45.2±3.4% |

| < 0.001 | |||||

| 2 | pH | 7.25±0.024 328 |

7.6±0.026 358 |

5.40-7.95 6.07±0.24% |

5.0-7.85 5.1 6.94±0.24% |

| <0.001 | |||||

| 3 | Осадок мл/100 мл Минеральные компоненты |

6.76±0.38 30 |

10:14±0.52 35 |

4.0-12:50 30.8±4.0% |

4.53-1750 30.4±3.6% |

| <0.001 | |||||

| 4 | Кальций г/л | 0. 459±0.0011 459±0.0011356 |

0.486±0.0007 367 |

0.60-0.1230 43.6±1.6 |

0.14-0.0965 28.8±1.1% |

| <0.05 | |||||

| 5 | Фосфор г/л |

0.1929 0.0076 177 |

0.1677 0.0056 169 |

0.86-0.640 52.9±2.8% |

0.82-0.473 43.2±2.3% |

| <0.01 | |||||

| 6 | Ca/P Биополимеры, их компоненты |

0.257 0.007 | 0.285 0.010 | 0.044-0.544 | 0.044-0.712 |

| <0.05 | |||||

| 7 | Белок г/л |

1. 636±0.101 636±0.10146 |

1.676±0.138 48 |

0.230-3.280 42.0±4.4% |

0.542-4.830 57.2±5.8% |

| >0.05 | |||||

| 8 | Фракции(кол-во) | 14.9 0.6 | 12.6 0.3 | 9-20 | 9-16 |

| <0.01 | |||||

| 9 | Гексозы г/л |

0.127±0.014 20 |

0.150±0.36 20 |

0.22-0.246 47.3±7.8% |

0.64-0647 104.0±16.4% |

| >0.05 | |||||

| 10 | Фруктоза мг/л |

8.5±0.8 20 |

9.2±0.8 18 |

2. 4-16.1 4-16.143.5±6.9% |

5.5-17.5 35.9±6.0% |

| >0.05 | |||||

| 11 | Нейтраминовая кислота, г/л |

0.200±0.0017 20 |

0.220±0.0018 20 |

0.85-0.0368 38.0±6.0% |

0.69-0.0368 37.2±5.9% |

| >0.05 | |||||

| 12 | Уроновые кислоты г/л |

0.231±0.0021 20 |

0.238±0.0021 20 |

0.48-0.0386 39.4±6.2% |

0.103±0.0343 39.1±6.2% |

| >0.05 | |||||

| 13 | Гексозамины г/л |

0.150±0.020 15 |

0. 157±0.020 157±0.02015 |

0.27-0.316 55.5±10.1% |

0.84-0.346 50.2±9.2% |

| >0.05 | |||||

| 14 | Оксипролин г/л |

0.233±0.0016 39 |

0.186±0.0013 65 |

0.44-0.0489 44.6±5.0% |

0-0.0489 56.2±4.9% |

| <0.05 | |||||

| 15 | Кислота фосфатаза нмоль/мин в 1 мл |

0.271±0. 016 111 |

0.292±0.014 116 |

0.83-0.936 62.0±4.2% |

0.56-0.856 53.7±3.6% |

| >0.05 | |||||

| 16 | ГПТ нмоль/мин в 1 мл |

2. 58±0.32 58±0.32162 |

3.60±0.38 101 |

0-21:80 159.4±8.8% |

0-19:50 106.9±7.5% |

| <0.05 | |||||

| 17 | ГЩТ нмоль/мин в 1 мл |

3.68±0.25 87 |

4.92±0.40 74 |

0-11:20 62.0±4.7% |

0-16:70 70.5±5.8% |

| <0.01 | |||||

| 18 | Амилаза мкмоль/мин в 1 мл |

2.70±0.13 158 |

2.26±0.12 171 |

0.22-8.63 60.8±3.4% |

0-8.45 70.0±3.8% |

| <0.05 | |||||

| 19 | Альдолаза мкмоль/мин в 1 мл |

0. 255±0.011 255±0.01121 |

0.351═0.030 23 |

0.168-0.358 19.7±3.0% |

0.175-0.710 39.3±5.8% |

| <0.01 | |||||

| 20 | Лактатдегидро- генеза изозимы: ЛДГ-I |

2.5±0.5% 23 |

3.7±0.7% 3.8 34 |

0-9.50% 98.0±14.4% |

0-16.5% 106.0±12.8% |

| >0.05 | |||||

| ЛДГ-II | 17.7±1.2% 27 |

18.1±1.0% 34 |

6.9-30.7% 33.6±4.6 |

10.3-33.7% 31.0±3.8% |

|

| >0.05 | |||||

| ЛДГ-III | 39. 0±1.6% 0±1.6%27 |

36.5±1.7% 34 |

22.5-54.5 34.6±4.7% |

10.4-39.8% 27.0±3.3% |

|

| >0.05 | |||||

| ЛДГ-IV | 41.2±2.6% 27 |

41.5±2.6% 34 |

13.1-66.8% 32.5±4.4% |

21.4-63.1% 36.0±4.4% |

|

| >0.05 | |||||

| ЛДГ-V | 0 27 |

Следы 34 |

0 | 0-5.8% | |

| >0.05 | |||||

| 21 | Щелочная фосфотаза нмоль/мин в 1 мл |

0.70±0.03 100 |

0.65±0.004 111 |

0. 11-0.181 11-0.18145.2±3.0% |

0.18-0.245 69.2±4.7% |

| >0.05 | |||||

| 22 | А — аминный азот г/л |

0.811±0.038 197 |

0.769±0.034 182 |

0.174-3.074 65.1±3.3.% |

0.42-2.497 59.2±3.1% |

| >0.05 | |||||

| 23 | Молочная кислота | 0.330±0.0036 28 |

0.455±0.0082 28 |

0-0.0750 56.4±7.5% |

0.60-0.1780 93.8±12.5% |

| >0.05 | |||||

| 24 | Пировиноградная кислота, г/л | 0.0090±0.0008 | 0. 0109±0.0012 0109±0.0012 |

0.37-0.0165 0.38 35.2±5.9% |

0.39-0.0215 44.0±7.3% |

| >0.05 | |||||

Схема 1

Схема 2

Схема 3

Просмотрено 6133 Нравится 8 Мне нравится

Издательский Дом «ТИРАЖ»

1. Bahat, O. Branemark System Implants in the Posterior Maxilla: Clinical Study of 660 Implants Followed for 5 to 12 Years Int / O. Bahat // J. Oral Maxillofac. Implants. – 2000. – № 15. – Р. 646–653.

2. Гаврилов, Е. И. Протез и протезное ложе / Е. И. Гаврилов. – Москва : Медицина, 1979. – 264 с.

– 264 с.

3. Иорданашвили, А. К. Клиническая ортопедическая стоматология / А. К. Иорданашвили. – Санкт-Петербург, 2007. – 130 c.

4. Проблемы профилактики и лечения травматических протезных стоматитов (вопросы преподавания на кафедре ортопедической стоматологии) / В. И. Авсянкин, А. В. Авсянкин, Е. В. Авсянкина, Л. В. Яворская // Медико-социальные проблемы семьи. – 2012. – Т. 17, № 3-4. – С. 144–147.

5. Жолудев, С. Е. Рабочая классификация заболеваний слизистой оболочки протезного ложа у лиц, пользующихся съемными акриловыми протезами / С. Е. Жолудев // Проблемы стоматологии. – 2005. – № 3. – С. 40–43.

6. Wigdorowicz-Makowezowa, N. Stomatopatieprotetyczne / N. Wigdorowicz-Makowezowa, K. Kusz // Czas. Stomat. – 1963. – Bd. 16, № 1. – P. 51–56.

Wigdorowicz-Makowezowa, N. Stomatopatieprotetyczne / N. Wigdorowicz-Makowezowa, K. Kusz // Czas. Stomat. – 1963. – Bd. 16, № 1. – P. 51–56.

7. Fisher, A. A. Allergic sensitization of the skin and oral mucosa to acrilic resin denture materials / A. A. Fisher // J. Prosth. Dent. – 1956. – Vol. 6, № 6. – P. 593–602.

8. Nyguist, G. The biological effect of monomeric acrylic / G. Nyguist // Int. Dent. J. – 1964. – № 2. – P. 242.

9. Нестеров, А. М. Профилактика протезных стоматитов микробной этиологии / А. М. Нестеров // Уральский медицинский журнал. – 2015. – № 1 (124). – С. 30–35.

10. The association of denture stomatitis and partial removable dental prostheses: a systematic review / E. Emami [et al.] // Int. J. Prosthodont. – 2012. – Vol. 25, № 2. – P. 113–119.

The association of denture stomatitis and partial removable dental prostheses: a systematic review / E. Emami [et al.] // Int. J. Prosthodont. – 2012. – Vol. 25, № 2. – P. 113–119.

11. de Lucena-Ferreira, S. C. Efficacy of denture cleansers in reducing microbial counts from removable partial dentures: a short-term clinical evaluation / S. C. de Lucena-Ferreira, I. M. Gomes Cavalcanti, A. A. Del Bel Cury // Braz. Dent. J. – 2013. – Vol. 24, № 4. – P. 353–356.

12. Гооге, Л. А. Протетические стоматиты у пациентов, пользующихся съемными конструкциями протезов / Л. А. Гооге, Ю. Ю. Розалиева // Саратовский научно-медицинский журнал. – 2012. – № 2. – С. 297–299.

13. Шутурминский, В. Г. Результаты изучения распространенности протезных стоматитов у лиц, протезируемых съемными пластиночными протезами / В. Г. Шутурминский // Интегративная антропология. – 2015. – № 1 (25). – С. 50–54.

Шутурминский, В. Г. Результаты изучения распространенности протезных стоматитов у лиц, протезируемых съемными пластиночными протезами / В. Г. Шутурминский // Интегративная антропология. – 2015. – № 1 (25). – С. 50–54.

14. Шхагапсоева, К. А. Состояние слизистой оболочки полости рта у лиц, пользующихся съёмными протезами / К. А. Шхагапсоева, Ж. Л. Шогенова, С. Ю. Карданова // Успехи современной науки. – 2017. – Т. 16, № 12. – С. 27–30.

15. Ортопедическая стоматология : учебник / В. Н. Трезубов, А. С. Щербаков, Л. М. Мишнев. – Санкт-Петербург : Фолиант, 2002. – 387 с.

16. Жолудев, С. Е. Особенности протезирования полными съемными протезами и адаптации к ним у лиц пожилого и старческого возраста / С. Е. Жолудев // Уральский медицинский журнал. – 2012. – № 8 (100). – С. 31–35.

Е. Жолудев // Уральский медицинский журнал. – 2012. – № 8 (100). – С. 31–35.

17. Аболмасов, Н. Н. Характеристика адгезивных средств при адаптации к съемным протезам / Н. Н. Аболмасов, А. А. Соловьев, П. Н. Гелентин // Вестник Смоленской медицинской академии. – 2010. – № 2. – С. 12–14.

18. Пономарев, С. А. Осложнения, клинические и технологические ошибки при ортопедическом лечении больных съемными зубными протезами и их профилактика : дис. … канд. мед. наук / Пономарев С. А. – Омск, 2014. – 119 с.

19. Kossioni, A. E. The prevalence of denture stomatitis and its predisposing conditions in an older Greek population / A. E. Kossioni // Gerodontology. – 2011. – № 28. – P. 85–90.

– 2011. – № 28. – P. 85–90.

20. Dorocka-Bobkowska, B. Non-insulin-dependent diabetes mellitus as a risk factor for denture stomatitis / B. Dorocka-Bobkowska, E. Budtz-Jgensen, S. Wtoch // Journal of Oral Pathology and Medicine. – 1996. – Vol. 25 (8). – P. 411–415.

21. Mixed Candida albicans and Candida glabrata populations associated with the pathogenesis of denture stomatitis / B. J. Coco, J. Bagg, L. J. Cross, A. Jose, J. Cross, G. Ramage // Oral Microbiol Immunol. – 2008. – Vol. 23. – P. 377–383.

22. Waltimo, T. Adherence of Candida species to newly polymerized and water-stored denture base polymers / T. Waltimo, P. Vallittu, M. Haapasalo // International Journal of Prosthodontics. – 2001. – Vol. 14 (5). – P. 457–460.

– 2001. – Vol. 14 (5). – P. 457–460.

23. Adamczyk, Е. Adhezja Candida albicans do powierzchni uzupelnien protetycznych stalych i ruchomych / Е. Adamczyk, Е. E. Mierzwinska // Protetyca Stomatologiczna. – 1989. – № 2. – P. 98–104.

24. Профилактика протезных стоматитов, вызванных грибами рода Сandida / В. Р. Шашмурина, А. В. Федосеев, С. В. Кирюшенкова [и др.] // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. – 2017. – Т. 16, № 3. – С. 34–39.

25. Клинический анализ применения медикаментозной терапии при лечении заболеваний слизистой полости рта / И. В. Фирсова, С. В. Поройский, Ю. А. Македонова, Е. Б. Марымова // Волгоградский научно-медицинский журнал. – 2016. – № 4 (52). – С. 38–42.

– 2016. – № 4 (52). – С. 38–42.

26. Использование немедикаментозных методов лечения при коррекции гемодинамики в патологической области полости рта при воспалительных заболеваниях слизистой оболочки полости рта / Н. С. Яночкина, В. В. Кравченко, М. М. Косова, С. И. Афанасьев // Новые диагностические и оздоровительно–реабилитационные технологии восстановительной медицины. – Москва, 2005. – С. 30.

27. Коррекция нарушений микроэкологии и профилактика дисбиоза полости рта у пациентов с дефектами челюстей с использованием минеральной воды курорта «Ключи» / Г. И. Рогожников, Э. С. Горовиц, Т. И. Карпунина [и др.] // Уральский медицинский журнал. – 2008. – № 10. – С. 105–108.

28. Прогноз вероятности возникновения флюороза зубов от доли участия минеральной воды, содержащей высокие концентрации фтора, с помощью современных методов статистики / Л. Ю. Лошакова, Г. Ф. Куприна, И. В. Киселёв [и др.] // Современные наукоемкие технологии. – 2008. – № 5. – С. 30–32.

Прогноз вероятности возникновения флюороза зубов от доли участия минеральной воды, содержащей высокие концентрации фтора, с помощью современных методов статистики / Л. Ю. Лошакова, Г. Ф. Куприна, И. В. Киселёв [и др.] // Современные наукоемкие технологии. – 2008. – № 5. – С. 30–32.

29. Попцова, Н. А. Минеральные источники Актуальные проблемы региональной экологии и биодиагностика живых систем / Н. А. Попцова, О. Б. Жданова // Материалы ХIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Книга 2. – 2015. – С 330–332.

30. О состоянии и использовании минерально-сырьевой базы Кировской области в 2007 г. / под ред. Г. В. Дружинина. – Киров, 2008. – 71с.

От скальпеля к лазеру.

Сравнительные аспекты регенерации слизистой оболочки полости рта (экспериментальное исследование)

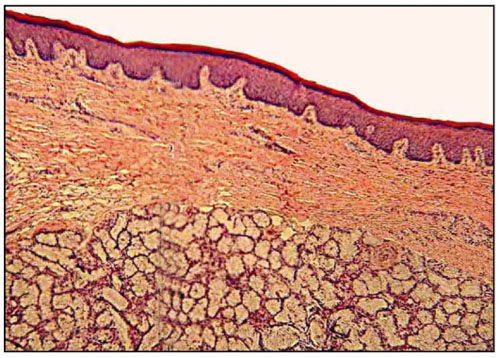

Сравнительные аспекты регенерации слизистой оболочки полости рта (экспериментальное исследование) В хирургической стоматологии важную роль играет скорость заживления раны слизистой оболочки полости рта (СОПР). Поэтому изучение регенерации тканей СОПР после травмы, нанесенной скальпелем, лазером и при помощи радионожа, является актуальным [1, 3, 4, 6, 7]. Важность изучения этого вопроса обусловлена необходимостью оптимизировать репаративный процесс при операциях на пародонте, СОПР и других образованиях [5]. Выбор инструмента для хирургического вмешательства позволит создать оптимальные условия регенерации тканей, находящихся в зоне операции. В клиническую практику активно внедряются хирургические лазерные системы, которые благодаря импульсному режиму лазерного излучения и другим параметрам создают минимальную зону термического повреждения [2]. Общеизвестно бактерицидное действие лазера и стерилизующее воздействие радиоволны на края раны. Механизм действия радионожа заключается в преобразовании электрического тока в радиоволны определенных диапазонов (АМ-ФМ) с входной частотой 3,8 МГц. Сравнительного анализа репаративных процессов при использовании скальпеля, лазера и радионожа на идентичной экспериментальной модели проведено не было, что послужило основанием для настоящего исследования.

Сравнительного анализа репаративных процессов при использовании скальпеля, лазера и радионожа на идентичной экспериментальной модели проведено не было, что послужило основанием для настоящего исследования.

Цель исследования — выбор хирургического инструмента для создания оптимальных условий заживления раны СОПР.

Материал и методы

Экспериментальное исследование проводили на 27 кроликах шиншилла массой 3,5-4 кг, которые были разделены на три равные группы соответственно инструменту для нанесения раны СОПР. В 1-й группе использовался лазер, во 2-й — радионож, в 3-й — скальпель. Операцию проводили под наркозом Zoletil («Virbac Sante Animale», Франция). Препарат вводили внутримышечно из расчета 7,5 мг на 1 кг массы тела кролика.

В 1-й группе эксперимента использовалась стоматологическая лазерная установка Waterlaser Millennium (США), которая работает на кристалле Er,Cr: YSGG (эрбий, хром, иттрий, скандий, галлий и гранат), сокращенно — эрбиевый лазер. Система излучает фотоны на длине волны 2780 нм и с тактовой частотой 20 Гц. Мощность лазера может варьировать от 0 до 6 Вт. Лазер имеет регулируемую систему подачи воздуха и воды. На слизистой оболочке щеки у кроликов с двух сторон делался разрез лазером мощностью 1,5 Вт, длиной 10-12 мм при расстоянии от лазера до ткани 0,5-0,8 см. Рану ушивали. Кроликов выводили из эксперимента в сроки 3, 6 и 11 дней после операции.

Система излучает фотоны на длине волны 2780 нм и с тактовой частотой 20 Гц. Мощность лазера может варьировать от 0 до 6 Вт. Лазер имеет регулируемую систему подачи воздуха и воды. На слизистой оболочке щеки у кроликов с двух сторон делался разрез лазером мощностью 1,5 Вт, длиной 10-12 мм при расстоянии от лазера до ткани 0,5-0,8 см. Рану ушивали. Кроликов выводили из эксперимента в сроки 3, 6 и 11 дней после операции.

Во 2-й группе использовался радиоволновой хирургический прибор Surgitron Dento-Surg фирмы «Ellman international, Inc.» (США), основанный на использовании режущих свойств радиоволны различной формы. Радиоволновой хирургический прибор имеет 4 режима работы: полностью выпрямленная фильтрованная волна для разреза; полностью выпрямленная нефильтрованная волна для разреза и коагуляции; частично выпрямленная нефильтрованная волна для коагуляции; фульгурационный ток (от лат. fulgur — молния — метод лечения ограниченных доброкачественных разрастаний эпителия, гемокоагуляция путем прижигания искрой без непосредственного контакта активного электрода с тканью). Мощность тока в приборе варьирует в широком диапазоне. Установив нужную форму волны и мощность, можно выполнить разрез, коагуляцию, фульгурацию.

Мощность тока в приборе варьирует в широком диапазоне. Установив нужную форму волны и мощность, можно выполнить разрез, коагуляцию, фульгурацию.

Разрез на слизистой оболочке щеки воспроизводили такой, как в 1-й группе. Использовали режим полностью выпрямленной фильтрованной волны.

В 3-й группе разрез на слизистой оболочке щеки длиной 10-12 мм наносился скальпелем, рана ушивалась. Материал во 2-й и 3-й группах также забирали на 3, 6 и 11-е сутки после нанесения повреждения. Для этого животных выводили из опыта избыточной дозой гексенала. Область повреждения вырезали, материал фиксировали в 10% нейтральном формалине, после общепринятой обработки заливали в парафин, срезы толщиной 4-5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по ван Гизону. Препараты просматривались на микроскопе Олимпус ВХ51, проводилось компьютерное микрофотографирование на программе Диаморф.

Результаты и обсуждение

Применение лазера (1-я группа)

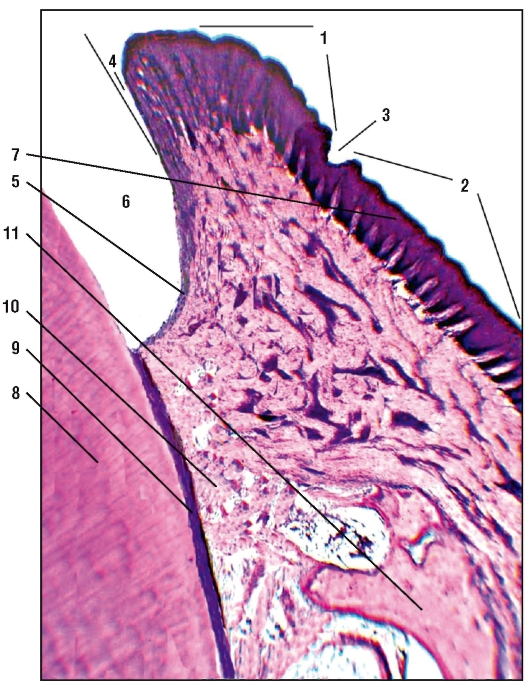

На 3-и сутки лазерные разрезы представлены раневыми дефектами, на которых отсутствует эпителий. Сам дефект закрыт «пробкой» из фибрина, тканевого детрита и нейтрофильных лейкоцитов (рис. 1).Рисунок 1. Лазер мощностью 1,5 Вт, 3 сут. Сравнительно небольшой дефект заполнен «пробкой» из экссудата. В краях и дне раны грануляционная ткань. Отмечается регенерация эпителия. ×100. Здесь и на рис. 2-12: окраска гематоксилином и эозином.

Сам дефект закрыт «пробкой» из фибрина, тканевого детрита и нейтрофильных лейкоцитов (рис. 1).Рисунок 1. Лазер мощностью 1,5 Вт, 3 сут. Сравнительно небольшой дефект заполнен «пробкой» из экссудата. В краях и дне раны грануляционная ткань. Отмечается регенерация эпителия. ×100. Здесь и на рис. 2-12: окраска гематоксилином и эозином.

Его дно в незначительной степени выполнено некротизированными мышцами и элементами фибрина. Однако в основном там формируется грануляционная ткань, состоящая из новообразованных капилляров и пролиферирующих фибробластов. Воспалительная инфильтрация в этой ткани выражена слабо. Определяется регенерация эпителия: от краев разреза эпителий наползает на раневой дефект (рис. 2).Рисунок 2. Лазер мощностью 1,5 Вт, 3 сут. Дно дефекта выполнено некротическими тканями и фибрином, выражена воспалительная инфильтрация. ×400. Регенерирующий эпителиальный пласт отличается слабой дифференцировкой клеток и меньшей толщиной. В более глубоких слоях слизистой оболочки, вблизи раневого дефекта, отмечаются небольшие очаги некроза мышц, частично замещенные грануляционной тканью.

Раневой дефект на 6-е сутки полностью эпителизирован (рис. 3).Рисунок 3. Лазер мощностью 1,5 Вт, 6 сут. Утолщенный дифференцированный эпителий закрывает поверхность бывшего раневого дефекта. Под ним фиброзно-рубцовая ткань с уменьшающимся количеством сосудов. ×200. Эпителий дифференцирован на слои, но утолщен по сравнению с интактным эпителием. Под эпителием располагается рубцовая фиброзная ткань, состоящая из коллагеновых волокон и фибробластов. Количество сосудов и клеток в ней уменьшается по сравнению с предыдущим сроком, как и воспалительная инфильтрация. В глубоких слоях слизистой оболочки еще сохраняются небольшие очаги некроза мышечной ткани, которые постепенно замещаются соединительной тканью, а некротизированные волокна резорбируются.

На 11-е сутки раневой дефект полностью закрыт эпителием нормальной толщины, акантоз отсутствует. Эпителий хорошо дифференцирован на слои и уже не отличается от интактного эпителия (рис. 4).Рисунок 4. Лазер мощностью 1,5 Вт, 11 сут. На месте дефекта рубцовая ткань в процессе разрыхления и обратного развития. Она покрыта дифференцированным эпителием без признаков акантоза. ×200.

На месте дефекта рубцовая ткань в процессе разрыхления и обратного развития. Она покрыта дифференцированным эпителием без признаков акантоза. ×200.

Под эпителием сохраняется рубцовая ткань, однако в этот период она разрыхляется по сравнению с 6-дневным сроком. Это уменьшает плотность рубца, приближая его к структуре нормальной слизистой оболочки. Количество сосудов и клеточных элементов близко к норме, воспалительная инфильтрация практически исчезает.

Применение радионожа (2-я группа)

В этой группе на 3-и сутки опыта раневой дефект небольшого размера с наползающим на его края регенерирующим эпителием. У одного из животных раневой дефект оставался широким. При этом дно дефекта было покрыто некротизированной тканью, которая образовалась в результате воздействия радиоволн (рис. 5).Рисунок 5. Радионож, 3 сут. Над бывшим раневым дефектом дифференцированный эпителий. Сам дефект заполнен фиброзирующей грануляционной тканью, богатой сосудами. ×100. Под некротизированной тканью формировалась грануляционная ткань относительно незрелого характера с нейтрофильной и макрофагальной инфильтрацией.

×100. Под некротизированной тканью формировалась грануляционная ткань относительно незрелого характера с нейтрофильной и макрофагальной инфильтрацией.

В этой группе, по-видимому, в результате воздействия радионожа возникает участкок некроза слизистой оболочки, при быстром отторжении которого наступает эпителизация дефекта и заживление раны.

На 6-е сутки раневой дефект полностью закрыт эпителием, который в этом месте значительно гиперплазирован. Эпителий хорошо дифференцирован. Под эпителием располагается грануляционная ткань, трансформировавшаяся в фиброзную ткань (рис. 6),Рисунок 6. Радионож, 6 сут. Вверху дифференцированный гиперплазированный эпителий, под ним фиброзно-рубцовая ткань с увеличенным количеством клеток и сосудов, без признаков воспаления. ×200. которая характеризуется повышенным содержанием фибробластов и макрофагов. Однако количество сосудов в ней уменьшается, а количество коллагеновых волокон увеличивается. Некротизированная ткань на этот срок уже не выявляется, воспалительная инфильтрация почти полностью отсутствует.

К 11-м суткам опыта раневой дефект эпителизирован. Эпителий по сравнению с предыдущим сроком гиперплазирован в меньшей степени, его структура нормализуется, но отмечается частичное врастание эпителия в бывшую раневую щель (рис. 7).Рисунок 7. Радионож, 11 сут. Регенерация слизистой без наложения швов. Узкий, рыхлый рубец, плотная ткань видна в подэпителиальном пространстве. Эпителий слабо гиперплазирован, врастает в бывшую раневую щель. ×200.

Рубец тонкий, относительно рыхлый. Плотная соединительная ткань обнаруживается лишь в верхнем отделе рубца. В глубоком отделе бывшей раневой щели определяется умеренный фиброз мышечной ткани. Таким образом, в опытной группе к 11-м суткам определяется нормализация ткани вокруг рубца.

Применение скальпеля (3-я группа)

В данной группе, где раны наносили скальпелем и затем ушивали, у разных животных степень заживления ран была различной. У одних животных к 3-м суткам оставался лишь небольшой раневой дефект, на который с обеих сторон наползал регенерирующий эпителий (рис. 8).Рисунок 8. Скальпель, 3 сут. Небольшая раневая щель, на которую с обеих сторон наползает эпителий. Раневой дефект заполнен пролиферирующими фибробластами. Справа видны остатки некротизирующейся ткани с нейтрофильной инфильтрацией. ×200.

8).Рисунок 8. Скальпель, 3 сут. Небольшая раневая щель, на которую с обеих сторон наползает эпителий. Раневой дефект заполнен пролиферирующими фибробластами. Справа видны остатки некротизирующейся ткани с нейтрофильной инфильтрацией. ×200.

Он отличался нечеткой дифференцировкой слоев и дистрофическими изменениями клеток по краю эпителизации. Дно раневого дефекта заполнено частично некротизированной тканью, но в основном раневая щель замещена грануляционной тканью, состоящей из пролиферирующих фибробластов и тонких коллагеновых волокон. Ткань содержала множественные сосуды. Выявлялись нейтрофилы и макрофаги, резорбирующие некротизированную ткань. В грануляционной ткани также была видна очаговая инфильтрация немногочисленными нейтрофилами, макрофагами и лимфоцитами.

Раневая щель частично закрыта фибрином, заполнена некротизированной и частично грануляционной тканью (рис. 9).Рисунок 9. Скальпель, 3 сут. Фрагмент предыдущего препарата. Слева внизу пролиферирующий эпителий, в центре фибрин, сверху некротизированная ткань с нейтрофильной, макрофагальной и лимфоцитарной инфильтрацией. ×400.

×400.

При этом в глубокой части раневого дефекта отмечались некротические изменения мышечных волокон десны и расположенные между ними очаги грануляционной ткани. Однако у большей части животных раневой дефект на этот срок оставался достаточно широким, регенерация эпителия обнаруживалась только по краям дефекта (рис. 10).Рисунок 10. Скальпель, 6 сут. Раневая щель закрыта частично фибрином, грануляционной тканью и некротическими клетками. Раневой дефект широкий, регенерация эпителия по краям дефекта. ×200.

Наружный слой раневого дефекта покрыт толстым слоем фибринозно-лейкоцитарного экссудата, состоящего из фибрина и многочисленных нейтрофильных лейкоцитов, большей частью разрушенных, а также элементами некротизированной ткани. Под этим слоем располагались некротизированные мышечные волокна, перемежающиеся с очагами незрелой грануляционной ткани. Эта ткань также, как и участки некроза, инфильтрирована макрофагами, нейтрофилами и небольшим количеством лимфоцитов.

Через 6 сут после операции в этой группе у большинства животных раневой дефект уже закрыт эпителием, причем новообразованный эпителий отличался значительной гиперплазией по сравнению с интактным эпителием и частично врастал в раневую щель. Раневая щель заполнена грануляционной тканью, которая имела местами еще незрелый характер (рис. 11).Рисунок 11. Скальпель, 6 сут. В глубоких отделах раневой поверхности определяется резорбция некротизированных мышечных волокон. Грануляционная ткань незрелого характера. ×200.

Раневая щель заполнена грануляционной тканью, которая имела местами еще незрелый характер (рис. 11).Рисунок 11. Скальпель, 6 сут. В глубоких отделах раневой поверхности определяется резорбция некротизированных мышечных волокон. Грануляционная ткань незрелого характера. ×200.

В глубоких отделах раневой щели отмечалась резорбция некротизированных мышечных волокон и замещение их грануляционной или фиброзной тканью.

На 11-е сутки после разреза в 3-й группе раневой дефект полностью эпителизирован, однако эпителий в этом участке еще гиперплазирован. На месте раневого канала формировался клиновидный рубец из плотной фиброзной соединительной ткани. Эта ткань состоит из веретеновидных фибробластов и коллагеновых волокон, ориентированных преимущественно вертикально. Часть окружающих мышечных волокон атрофирована и замещена соединительной тканью. Рубец у большинства животных этой группы относительно широкий и грубый (рис. 12).Рисунок 12. Скальпель, 11 сут. Относительно толстый грубый рубец, состоящий из фиброзной ткани. ×200.

×200.

Наше исследование показало, что раневое заживление СОПР в значительной степени зависит от метода нанесения повреждения.

Сравнительное изучение ран слизистой оболочки, нанесенных радионожом и лазером мощностью 1,5 Вт, показало, что процессы заживления раны у большинства животных приблизительно одинаковы в обоих случаях. Объем некротизированных тканей в ранние сроки, замещение некроза грануляционной тканью, краевая эпителизация, последующая полная эпителизация дефекта с дифференцировкой эпителия и формирование рубца происходят в одинаковые сроки. Однако у некоторых животных раны, нанесенные радионожом, заживают несколько быстрее, чем при нанесении лазером мощностью 1,5 Вт.

Таким образом, раневой дефект СОПР, нанесенный лазером при мощности 1,5 Вт или радионожом, заживает в более короткие сроки, чем при нанесении разреза обычным скальпелем. Некротизированная ткань быстрее отторгается и резорбируется макрофагами. Грануляционная ткань в раневом канале созревает и претерпевает фиброзно-рубцовую трансформацию в более короткие сроки. Регенерация эпителия, его дифференциация и полная эпителизация дефекта наступают значительно раньше, а формирующийся после заживления рубец остается более тонким и пластичным.

Регенерация эпителия, его дифференциация и полная эпителизация дефекта наступают значительно раньше, а формирующийся после заживления рубец остается более тонким и пластичным.

Гистология и эмбриональное развитие органов полости рта человека : учеб. пособие. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.

Учебное пособие содержит современные сведения о микроскопическом строении и эмбриональном развитии органов полости рта. Строение клеток, тканей и органов полости рта рассматривается в неразрывной связи с их функцией и особенностями в различные возрастные периоды. В соответствии с медицинской направленностью курса специально отмечается клиническое значение нарушений некоторых описываемых морфофункциональных механизмов и указываются возможности диагностики различных стоматологических заболеваний с использованием цито- и гистологических методов. Рассмотрение вопросов эмбриологии органов полости рта и лица содержит указания на механизмы возникновения некоторых клинически важных нарушений и пороков развития. Заключительный раздел книги посвящен вопросам тканевой и клеточной инженерии органов полости рта.

Заключительный раздел книги посвящен вопросам тканевой и клеточной инженерии органов полости рта.

Учебное пособие предназначено студентам стоматологических факультетов медицинских вузов, клиническим ординаторам, аспирантам, гистологам, эмбриологам, врачам-стоматологам.

Условные сокращения

Предисловие

ЧАСТЬ I. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ ОРГАНОВ ПОЛОСТИ РТА

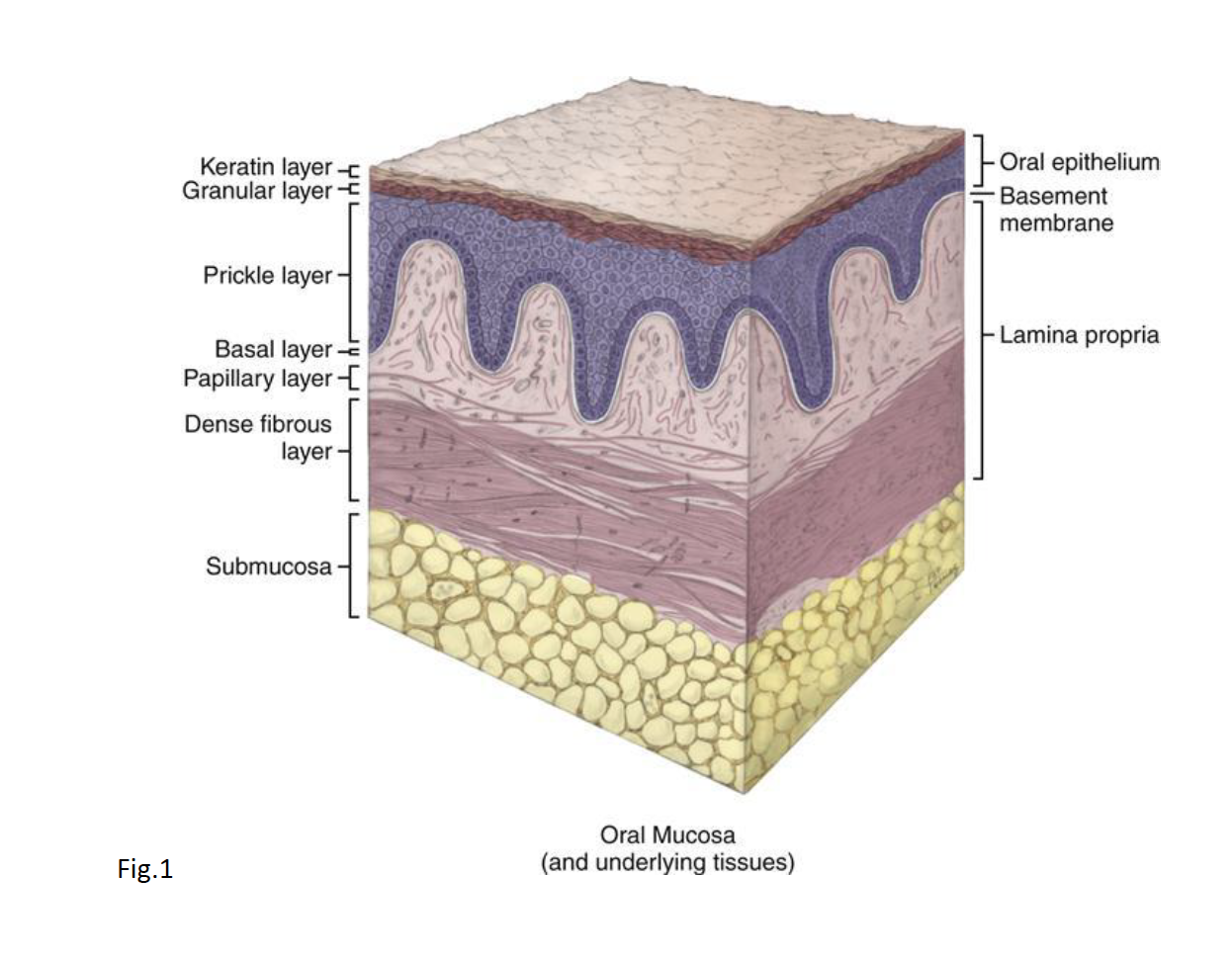

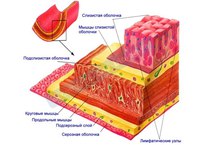

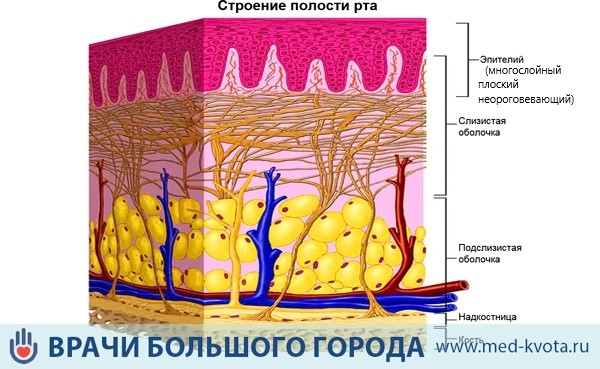

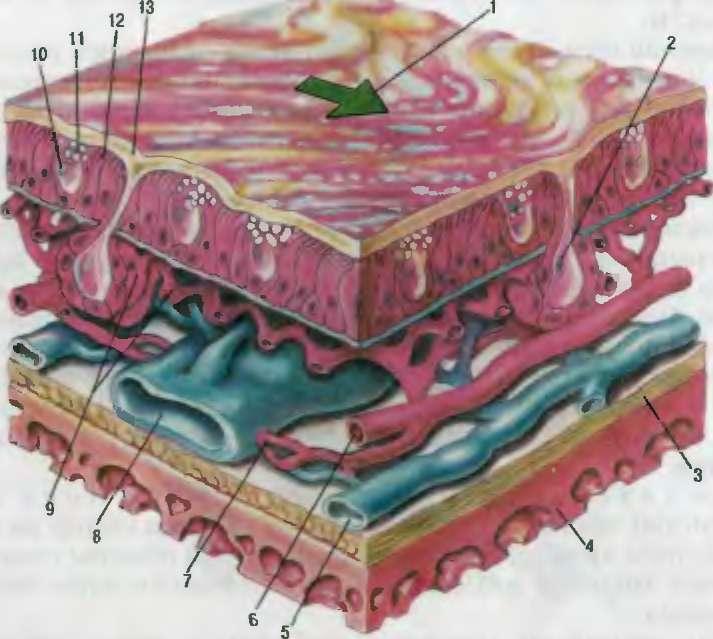

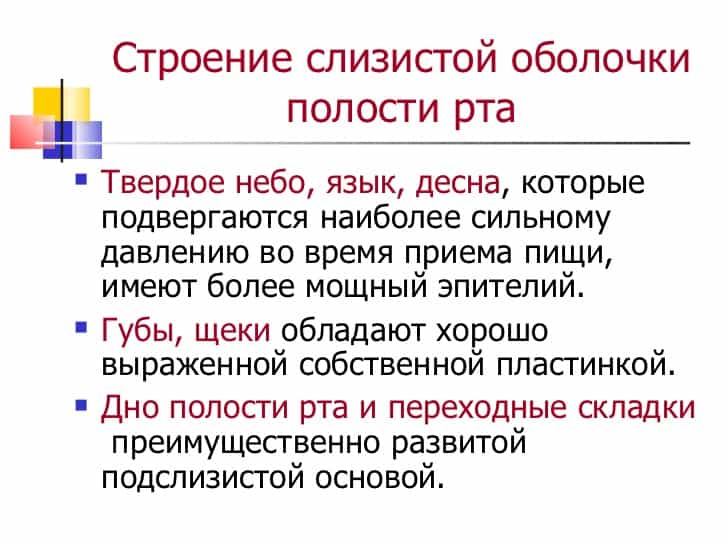

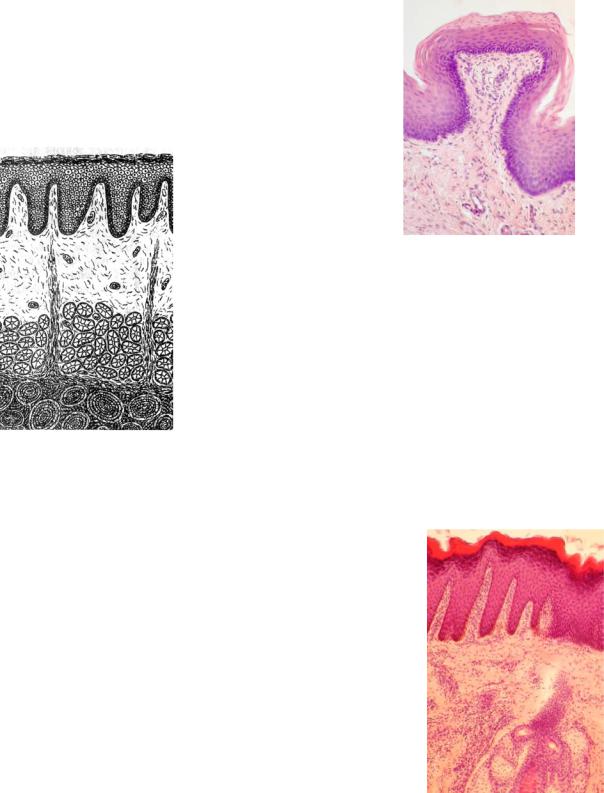

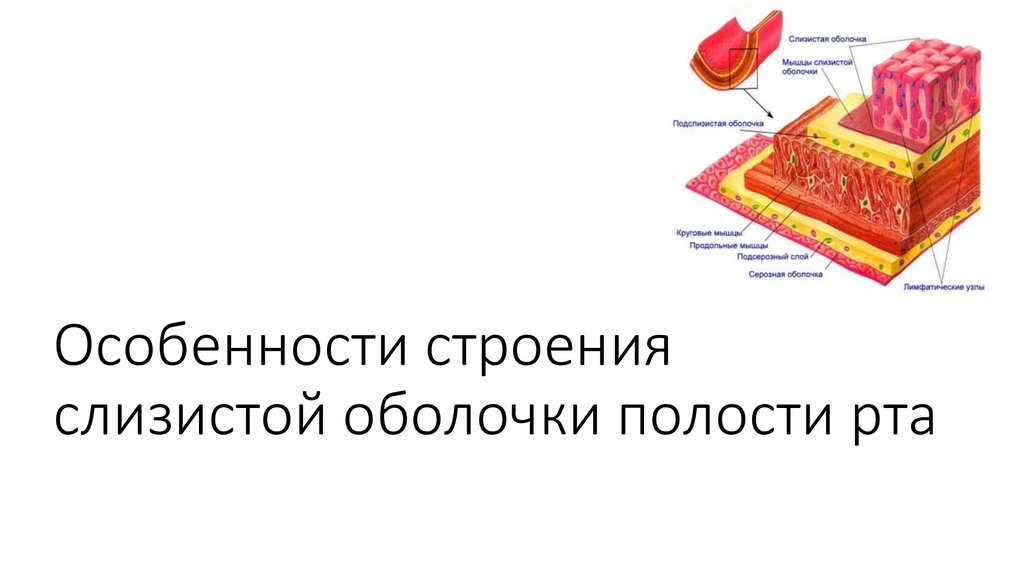

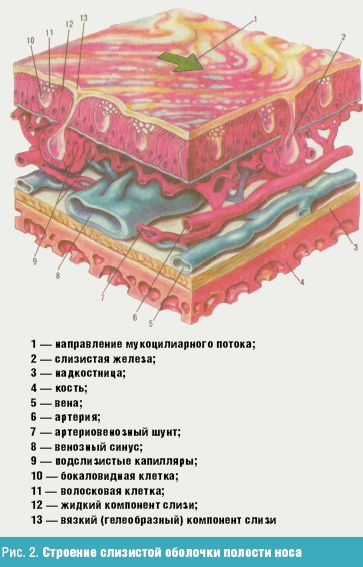

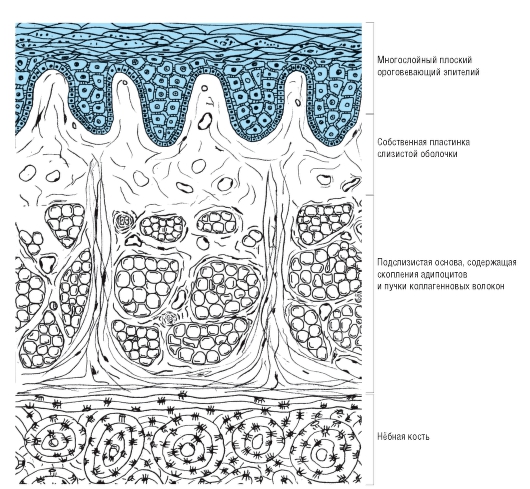

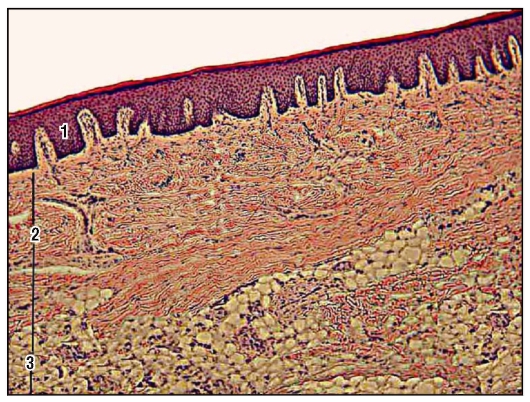

Глава 1. Общие принципы структурной организации слизистой оболочки полости рта

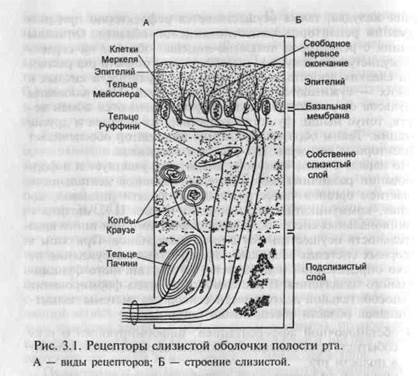

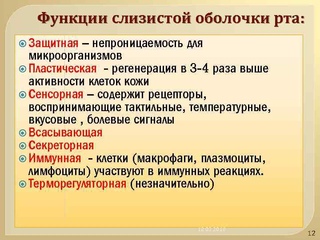

1.1. Общие сведения и функции слизистой оболочки полости рта

1.2. Клиническое значение слизистой оболочки полости рта

1.3. Общие закономерности строения слизистой оболочки полости рта и ее типы

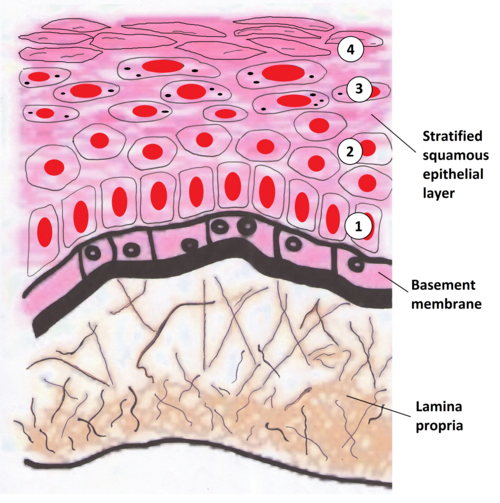

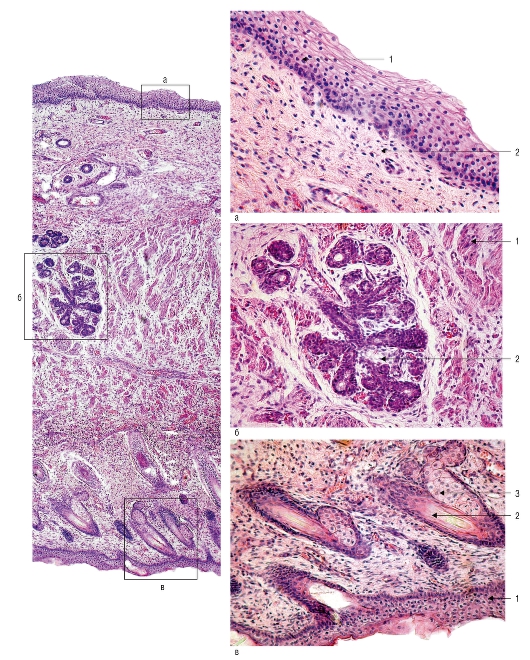

1.4. Строение эпителия слизистой оболочки полости рта

1.4.1. Базальная мембрана эпителия слизистой оболочки полости рта

1.4.2. Многослойный плоский ороговевающий эпителий слизистой оболочки полости рта

1.4.3. Многослойный плоский неороговсвающий эпителий слизистой оболочки полости рта

1. 4.4. Гистофизиология эпителия слизистой оболочки полости рта

4.4. Гистофизиология эпителия слизистой оболочки полости рта

1.4.5. Цитологическое исследование эпителия слизистой оболочки полости рта и его клиническое значение

1.5. Механизмы взаимодействий эпителия слизистой оболочки полости рта с микроорганизмами

1.6. Неэпителиальные клетки в составе эпителиального пласта слизистой оболочки полости рта

1.7. Собственная пластинка слизистой оболочки полости рта

1.7.1. Клетки собственной пластинки слизистой оболочки полости рта

1.7.2. Межклеточное вещество собственной пластинки слизистой оболочки полости рта

1.8. Подслизистая основа

1.9. Кровеносные и лимфатические сосуды слизистой оболочки полости рта

1.10. Иннервация слизистой оболочки полости рта

1.11. Тканевые и клеточные защитные механизмы слизистой оболочки полости рта

1.12. Клеточные механизмы иммунной толерантности слизистой оболочки полости рта и их использование для иммунотерапии

1.13. Морфофункциональные основы и клиническое значение проницаемости слизистой оболочки полости рта

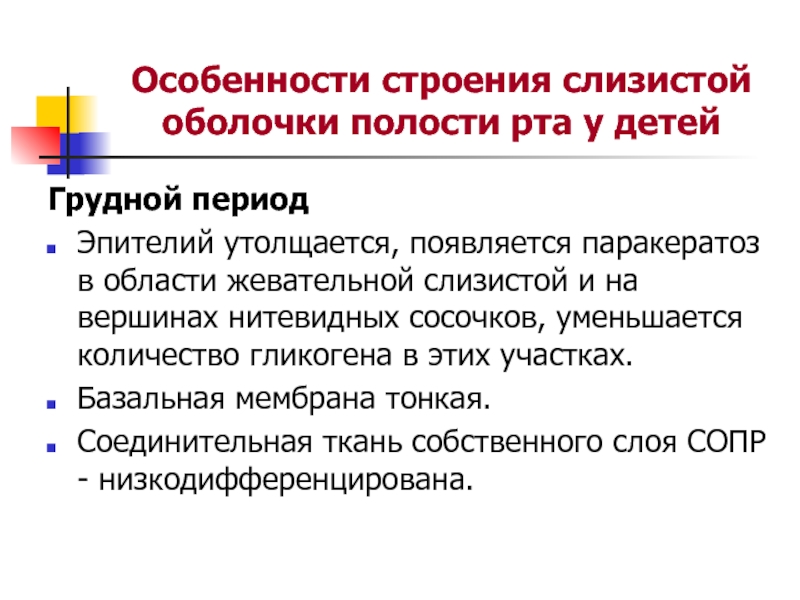

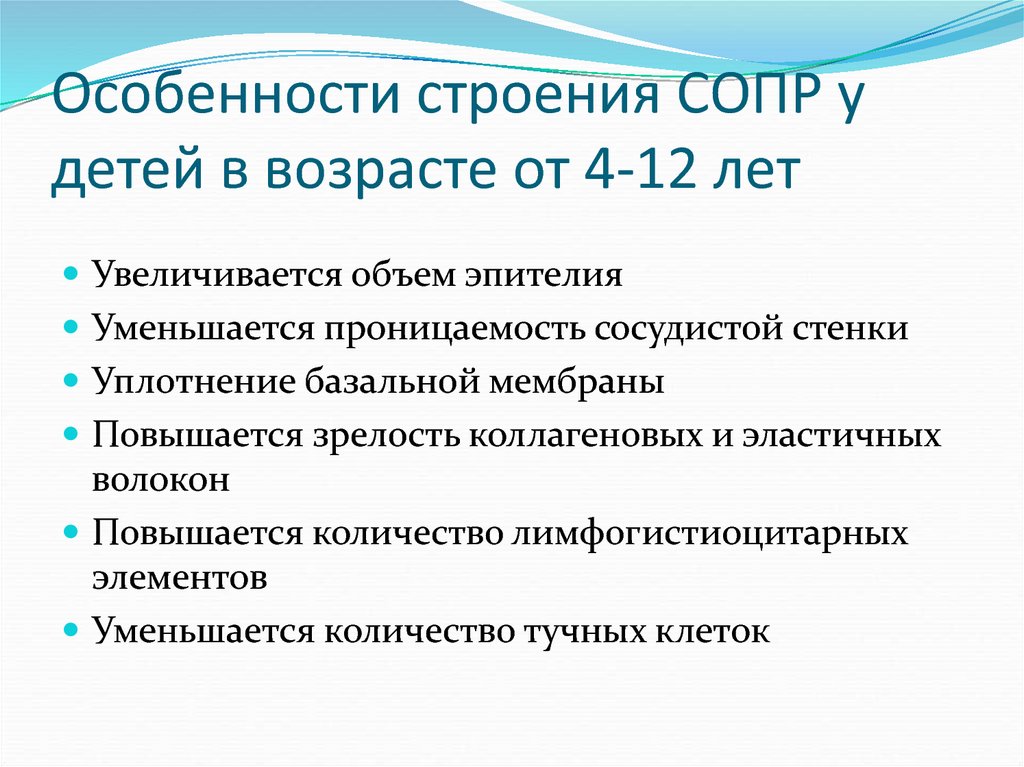

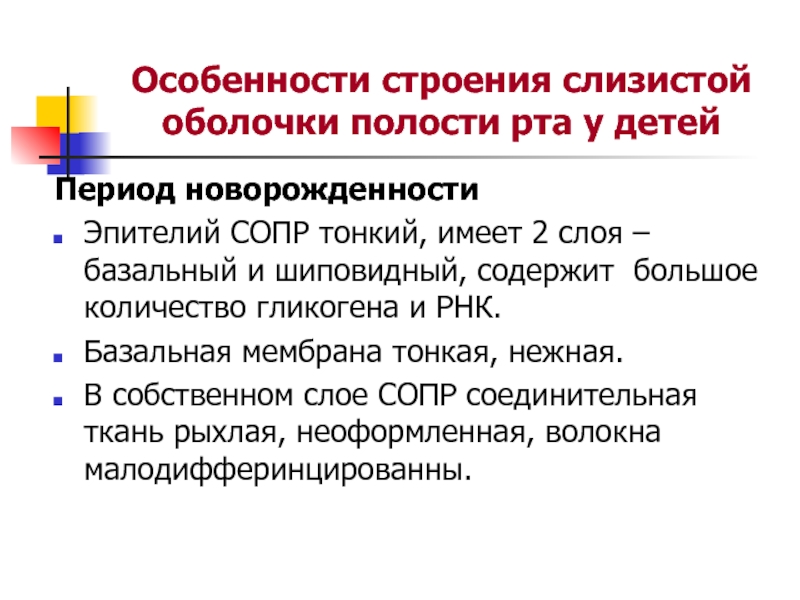

1. 14. Возрастные особенности строения слизистой оболочки полости рта

14. Возрастные особенности строения слизистой оболочки полости рта

Контрольные вопросы

Глава 2. Морфофункциональные особенности отдельных участков слизистой оболочки полости рта

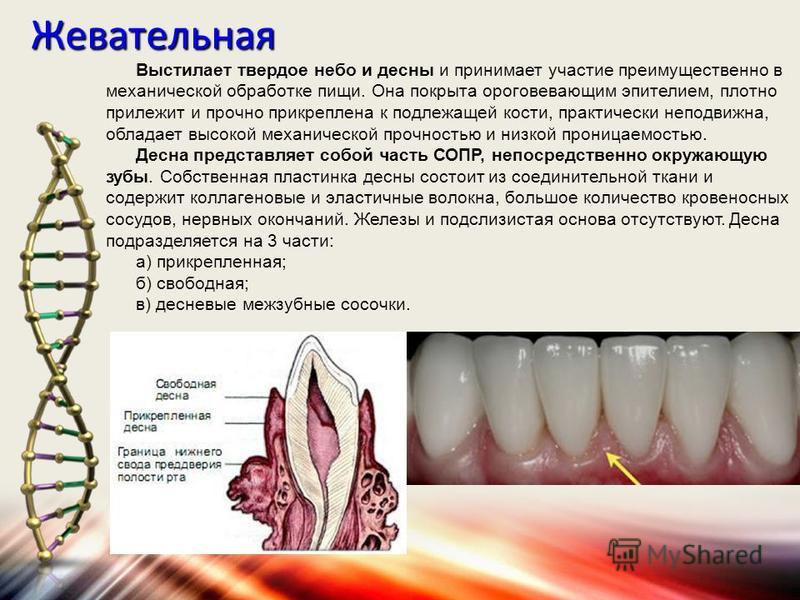

2.1. Жевательная слизистая оболочка

2.1.1. Десна

2.1.2. Твердое нёбо

2.2. Выстилающая слизистая оболочка

2.2.1. Губа

2.2.2. Щека

2.2.3. Альвеолярная слизистая оболочка

2.2.4. Мягкое нёбо

2.2.5. Дно полости рта

2.2.6. Нижняя (вентральная) поверхность языка

2.3. Специализированная слизистая оболочка

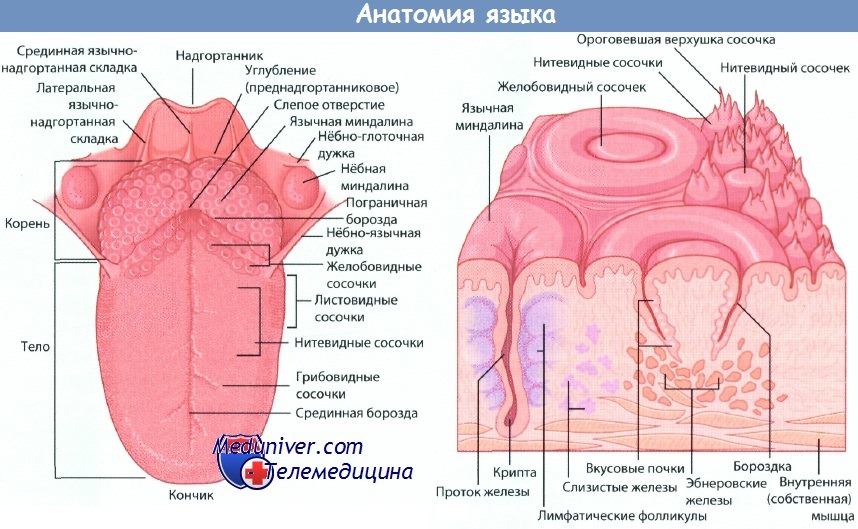

Верхняя (дорсальная) поверхность языка

2.4. Язычная миндалина

Контрольные вопросы

Глава 3. Строение желез полости рта

3.1. Слюнные железы

3.1.1. Состав и функции слюны

3.1.2. Защитная функция слюны и слюнных желез

3.1.3. Эндокринная функция слюнных желез

3.1.4. Структурные основы нарушения секреции слюны

3.1.5. Слюна как объект клинических диагностических исследований

3.1.6. Общие принципы структурной организации больших слюнных желез

3. 1.7. Особенности строения отдельных больших слюнных желез

1.7. Особенности строения отдельных больших слюнных желез

3.1.8. Структурная организация малых слюнных желез

3.1.9. Кровеносные и лимфатические сосуды слюнных желез

3.1.10. Иннервация слюнных желез и нервная регуляция их секреции

3.1.11. Возрастные изменения слюнных желез

3.1.12. Добавочная и гетеротопическая ткань слюнных желез

3.1.13. Регенерация слюнных желез

3.1.14. Морфофункциональные основы нарушения деятельности слюнных желез

3.2. Сальные железы слизистой оболочки полости рта

Контрольные вопросы

Глава 4. Общая характеристика строения зубов

4.1. Общие сведения

4.2. Общий план структурной организации зубов

4.3. Морфологическое изучение зубов человека

Контрольные вопросы

Глава 5. Строение эмали зуба

5.1. Общая характеристика и функция

5.2. Структурная организация эмали

5.2.1. Эмалевые призмы, межпризменное вещество, беспризменная эмаль

5.2.2. Поперечные полосы и линии роста эмали

5. 2.3. Эмалевые пластинки, пучки и веретена

2.3. Эмалевые пластинки, пучки и веретена

5.3. Поверхностные образования эмали

5.4. Структурные основы проницаемости эмали

5.5. Возрастные изменения эмали

5.6. Структурные основы разрушения эмали

5.7. Тканевые основы отбеливания зубов

Контрольные вопросы

Глава 6. Строение дентина

6.1. Общая характеристика, функции и топография

6.2. Структурная организация дентина

6.2.1. Межклеточное вещество дентина

6.2.2. Дентинные трубочки и их ветви

6.2.3. Перитубулярный и интертубулярный дентин

6.3. Структурные основы проницаемости дентина и клиническое значение ее различий

6.4. Структурные основы чувствительности дентина

6.5. Первичный, вторичный и третичный дентин

6.6. Склерозированный (прозрачный) дентин, мертвые пути в дентине и аморфный (смазанный) слой

6.7. Возрастные изменения дентина

Контрольные вопросы

Глава 7. Строение цемента зуба

7.1. Общая характеристика и функции

7.2. Структурная организация цемента

7. 2.1. Бесклеточный и клеточный цемент

2.1. Бесклеточный и клеточный цемент

7.2.2. Клетки цемента

7.2.3. Межклеточное вещество цемента

7.3. Участие цемента в формировании поддерживающего аппарата зуба, репаративных процессах и его компенсаторное отложение

7.4. Гиперцементоз и цементикли

7.5. Отрыв цемента от дентина

Контрольные вопросы

Глава 8. Строение пульпы зуба

8.1. Общая характеристика и функции

8.2. Структурная организация пульпы зуба

8.2.1. Клетки пульпы зуба

8.2.2. Межклеточное вещество пульпы зуба

8.2.3. Особенности коронковой и корневой пульпы

8.2.4. Архитектоника пульпы

8.3. Кровеносные и лимфатические сосуды пульпы зуба

8.4. Иннервация пульпы зуба

8.5. Пульпа временных и постоянных зубов

8.6. Возрастные изменения пульпы зуба

8.7. Реакция пульпы на повреждающие факторы

8.7.1. Воспаление пульпы (пульпит)

8.7.2. Специфические реакции одонтобластов на раздражение пульпы

8.8. Пути и механизмы распространения веществ по пульпе зуба и за ее пределы

Контрольные вопросы

Глава 9. Строение поддерживающего аппарата зуба

Строение поддерживающего аппарата зуба

9.1. Состав и функции

9.2. Периодонт (периодонтальная связка)

9.2.1. Общая характеристика строения и функции

9.2.2. Клетки периодонта

9.2.3. Межклеточное вещество периодонта

9.2.4. Кровеносные и лимфатические сосуды периодонта

9.2.5. Иннервация периодонта

9.2.6. Возрастные изменения периодонта

9.2.7. Регенерация и перестройка периодонта

9.3. Альвеолярные отростки

9.3.1. Общая характеристика строения и функции

9.3.2. Клетки костной ткани зубной альвеолы

9.3.3. Межклеточное вещество костной ткани зубной альвеолы

9.3.4. Структурная организация альвеолярного отростка

9.3.5. Структурные дефекты альвеолярного отростка

9.3.6. Регенерация и перестройка альвеолярного отростка

9.3.7. Возрастные изменения альвеолярного отростка

9.4. Зубодесневое соединение

9.4.1. Общая характеристика строения и функции

9.4.2. Эпителий области зубодесневого соединения

9. 4.3. Собственная пластинка слизистой оболочки в области зубодесневого соединения

4.3. Собственная пластинка слизистой оболочки в области зубодесневого соединения

9.4.4. Жидкость десневой борозды

9.4.5. Возрастные изменения области зубодесневого соединения

9.5. Клеточные и тканевые механизмы развития заболеваний пародонта

Контрольные вопросы

Глава 10. Строение височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц

10.1. Височно-нижнечелюстной сустав

10.1.1. Общая характеристика и функции

10.1.2. Суставные поверхности сочленяющихся костей

10.1.3. Суставной хрящ

10.1.4. Суставной диск

10.1.5. Суставная капсула

10.1.6. Синовиальная жидкость

10.1.7. Связки височно-нижнечелюстного сустава

10.1.8. Кровоснабжение и иннервация височно-нижнечелюстного сустава

10.1.9. Возрастные изменения структурных компонентов и тканей височно-нижнечелюстного сустава

10.1.10. Клеточные и тканевые механизмы развития заболеваний височно-нижнечелюстного сустава

10.2. Жевательные мышцы

10.2.1. Общая характеристика, топография и функции

10. 2.2. Типы мышечных волокон в жевательных мышцах

2.2. Типы мышечных волокон в жевательных мышцах

10.2.3. Влияние свойств пищи на состояние жевательных мышц

10.2.4. Возрастные изменения жевательных мышц

Контрольные вопросы

ЧАСТЬ П. ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ ПОЛОСТИ РТА

Глава 11. Развитие лица и формирование полости рта

11.1. Ранний морфогенез лица и полости рта

11.1.1. Ротовая ямка (бухта) и жаберный аппарат

11.1.2. Развитие лица и формирование первичной полости рта

11.2. Развитие челюстей

11.2.1. Развитие нижней челюсти

11.2.2. Развитие верхней челюсти

11.3. Развитие височно-нижнечелюстного сустава

11.4. Развитие нёба и разделение первичной полости рта на окончательную полость рта и полость носа

11.5. Развитие языка

11.6. Врожденные пороки развития лица и полости рта

11.7. Нарушения развития височно-нижнечелюстного сустава

Контрольные вопросы

Глава 12. Развитие слизистой оболочки полости рта и слюнных желез

12.1. Развитие слизистой оболочки полости рта

12. 2. Развитие слюнных желез

2. Развитие слюнных желез

Контрольные вопросы

Глава 13. Развитие зубов: общие сведения

13.1. Характеристика развития зубов человека

13.2. Источники развития тканей зуба

13.3. Периоды развития зуба

13.4. Особенности развития временных и постоянных зубов

13.5. Половые и этнические особенности развития зубов

13.6. Развитие зубов человека и эволюция

Контрольныевопросы

Глава 14. Ранние этапы развития зуба: закладка, формирование и дифференцировка зубных зачатков

14.1. Период закладки зубных зачатков

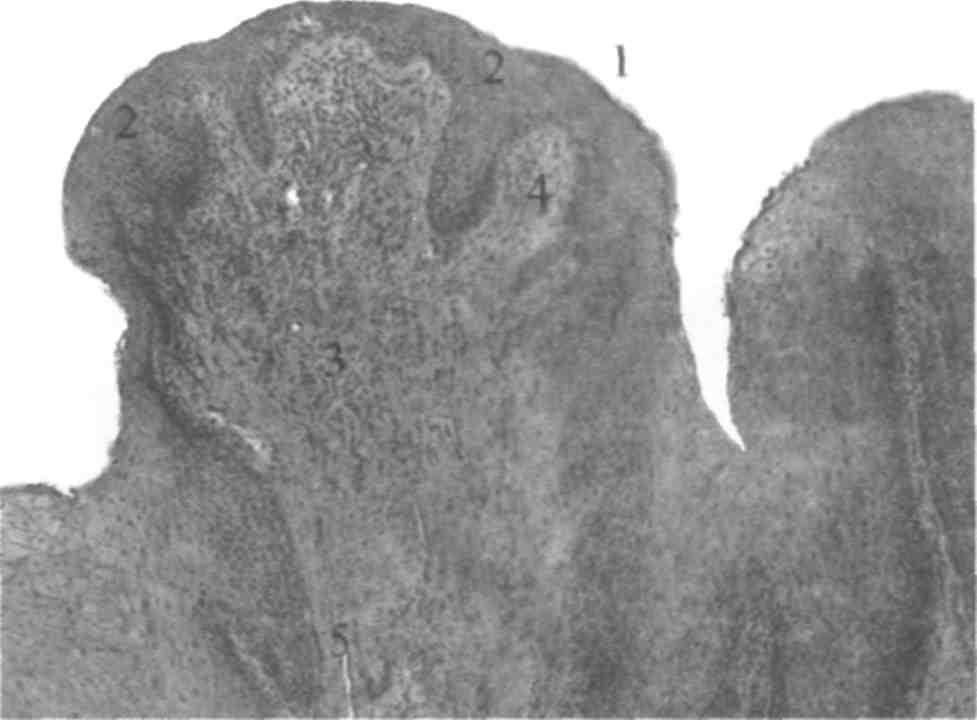

14.2. Период формирования и дифференцировки зубных зачатков

14.2.1. Формирование зубных зачатков

14.2.2. Дифференцировка зубных зачатков

14.3. Роль эпителиально-мезенхимных взаимодействий в формировании и дифференцировке зубных зачатков

14.4. Нарушения ранних стадий развития зубов и их клиническое значение

14.4.1. Аномалии количества зубов

14.4.2. Аномалии размеров зубов

14.4.3. Аномалии формы зубов

Контрольные вопросы

Глава 15. Образование дентина (дентиногенез)

Образование дентина (дентиногенез)

15.1. Дифференцировка одонтобластов и образование ими дентина

15.2. Образование дентина в коронке зуба

15.2.1. Общие закономерности дентиногенеза в коронке зуба

15.2.2. Образование плащевого дентина

15.2.3. Образование околопульпарного дентина

15.2.4. Динамика активности одонтобластов

15.2.5. Образование перитубулярного дентина

15.3. Образование дентина в корне зуба

15.4. Формирование первичного, вторичного и третичного дентина

15.5. Роль эпителиально-мезенхимных взаимодействий в образовании дентина

15.6. Нарушения дентиногенеза и их клиническое значение

Контрольные вопросы

Глава 16. Образование эмали (амелогенез)

16.1. Дифференцировка энамелобластов и образование ими эмали

16.2. Секреция и первичная минерализация эмали

16.2.1. Общие закономерности секреции и первичной минерализации эмали

16.2.2. Структурно-функциональные и топографические характеристики секреции и первичной минерализации эмали

16. 3. Созревание (вторичная минерализация) эмали

3. Созревание (вторичная минерализация) эмали

16.4. Окончательное созревание (третичная минерализация) эмали

16.5. Нарушения амелогенеза и их клиническое значение

Контрольные вопросы

Глава 17. Образование цемента, развитие периодонта, альвеолярного отростка и пульпы зуба

17.1. Зубной мешочек — источник тканей пародонта

17.2. Образование цемента (цементогенез)

17.3. Развитие периодонта

17.4. Развитие альвеолярного отростка

17.5. Развитие пульпы зуба

Контрольные вопросы

Глава 18. Прорезывание зубов

18.1. Изменения тканей при прорезывании зуба

18.2. Механизмы прорезывания зубов

18.3. Сроки и последовательность прорезывания временных зубов

18.4. Нарушения прорезывания временных зубов

18.4.1. Задержка прорезывания зубов

18.4.2. Раннее (преждевременное) прорезывание зубов

Контрольные вопросы

Глава 19. Особенности развития и прорезывания постоянных зубов

19.1. Общая характеристика развития постоянных зубов

19. 2. Выпадение и разрушение временных зубов при прорезывании постоянных

2. Выпадение и разрушение временных зубов при прорезывании постоянных

19.3. Аномалии процесса выпадения временных зубов

19.4. Прорезывание постоянных зубов

19.5. Нарушения прорезывания постоянных зубов

19.6. Эктопическое и гетеротопическое развитие зубов

19.6.1. Эктопическое развитие зубов

19.6.2. Гетеротопическое развитие зубов

Контрольные вопросы

Глава 20. Анатомические и гистологические различия между постоянными и временными зубами

20.1. Анатомические различия

20.2. Гистологические различия

Контрольные вопросы

ЧАСТЬ III. ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭМБРИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТКАНЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ ОРГАНОВ ПОЛОСТИ РТА

Глава 21. Главные принципы тканевой и клеточной инженерии органов полости рта

21.1. Проблемы и пути замещения поврежденных и утраченных тканей и органов полости рта

21.2. Общие принципы тканевой и клеточной инженерии

Контрольные вопросы

Глава 22. Тканевая и клеточная инженерияразличных органов полости рта

22. 1. Тканевая инженерия слизистой оболочки полости рта

1. Тканевая инженерия слизистой оболочки полости рта

22.2. Тканевая и клеточная инженерия слюнных желез

22.3. Тканевая и клеточная инженерия зуба

22.3.1. Тканевая инженерия зуба как органа

22.3.2. Тканевая инженерия пульпарно-дентинного комплекса

22.4. Тканевая и клеточная инженерия структур пародонта

22.5. Тканевая инженерия костной ткани челюстно-лицсвой области

22.6. Тканевая и клеточная инженерия структур височно-нижнечелюстного сустава

Контрольные вопросы

Заключение

Приложение. Краткий словарь эпонимичсских терминов по гистологии и эмбриологии органов полости рта (от святых до лауреатов Нобелевской премии)

Рекомендуемая литература

Предметный указатель

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДПОДБОРОДОЧНОГО И ЛУЧЕВОГО ЛОСКУТОВ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИ РАКЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА | Кропотов

1. Подвязников С. О., Пачес А. И., Пустынский И. Н., Таболиновская Т. Д. Эпидемиология рака слизистой оболочки полости рта и состояние онкологической помощи населению с данной патологией в Российской Федерации. Мат. научн. конф. «Современные методы диагностики и лечения рака слизистой оболочки полости рта», Самара, 16–17 апреля 2010 г. Москва, 2011. С. 42.

Подвязников С. О., Пачес А. И., Пустынский И. Н., Таболиновская Т. Д. Эпидемиология рака слизистой оболочки полости рта и состояние онкологической помощи населению с данной патологией в Российской Федерации. Мат. научн. конф. «Современные методы диагностики и лечения рака слизистой оболочки полости рта», Самара, 16–17 апреля 2010 г. Москва, 2011. С. 42.

2. Кропотов М. А. Органосохраняющие и реконструктивные операции на нижней челюсти в комбинированном лечении рака слизистой оболочки полости рта: дисс. … д-ра мед. наук. Москва, 2003.

3. Любаев В. Л. Хирургический метод в лечении местно-распространенного рака слизистой оболочки полости рта и ротоглотки: автореф. дисс. … д-ра мед. наук. Москва, 1985.

4. Блохин Н. Н. Об особенностях операций кожной пластики при лечении опухолей // Вопросы онкологии. Москва, 1956. Т. 2. № 6. С. 700–705.

Москва, 1956. Т. 2. № 6. С. 700–705.

5. Неробеев А. И. Пластика обширных дефектов мягких тканей головы и шеи сложными лоскутами с осевым сосудистым рисунком: Дисс…. д-ра. мед. наук. Москва, 1982.

6. Соболевский В. А. Реконструктивная хирургия в лечении больных с местно распространенными опухолями костей, кожи и мягких тканей: Дис…. д-ра мед. наук. Москва, 2008.

7. Sebastian P. Salvage surgery and primary reconstruction for recurrent oral cancer following radial radiotherapy – an eight year experience. 2nd Intern. Congress on Oral Cancer, New Delhi, India. 1991. P. 83.

8. Филатов В. П. Пластика на круглом стебле // Вестник офтальмологии. 1917. Т. 34. № 4–5. С. 149.

9. Bussu F., Gallus R., Navash V., Bruschini R., Tagliabue M., Almadori G., Paludetti G., Calabrese L. Contemporary role of pectoralis major regional flaps in head and neck surgery. Acta Otorhinolaryngol. Ital. 2014. Vol. 34. P. 327–341.

Bussu F., Gallus R., Navash V., Bruschini R., Tagliabue M., Almadori G., Paludetti G., Calabrese L. Contemporary role of pectoralis major regional flaps in head and neck surgery. Acta Otorhinolaryngol. Ital. 2014. Vol. 34. P. 327–341.

10. Schonauer F. et al. Submental flap as an alternative to microsurgical flap in intraoral post-oncological reconstruction in the elderly. Int. J. Surg. 2016. Vol. 33. Suppl. 1. P. S51–S56. Epub 2016 May 30. DOI: 10.1016/j.ijsu.2016.05.051.

11. Cordeiro P. G., Hidalgo D. A. Soft tissue coverage of mandibular reconstruction plates. Head Neck. 1994. Vol. 16 (2). P. 112–115. 12. Tsue T. T., Desyatnikova S. S., Deleyiannis F. W., Futran N. D., Stack B. C. Jr, Weymuller E. A. Jr, Glenn M. G. Comparison of cost and function in reconstruction of the posterior oral cavity and oropharynx. Free vs pedicled soft tissue transfer. Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg. 1997. Vol. 123 (7). P. 731–737.

Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg. 1997. Vol. 123 (7). P. 731–737.

12. Smeele L. E., Goldstein D., Tsai V., Gullane P. J., Neligan P., Brown D. H., Irish J. C. Morbidity and cost differences between free flap reconstruction and pedicled flap reconstruction in oral and oropharyngeal cancer: Matched control study. J. Otolaryngol. 2006. Vol. 35 (2). P. 102–107.

13. O’Neill J. P., Shine N., Eadie P. A., Beausang E., Timon C. Free tissue transfer versus pedicled flap reconstruction of head and neck malignancy defects. Ir. J. Med. Sci. 2010. Vol. 179 (3). Epub 2010 Feb 12. P. 337–343. DOI: 10.1007/s11845‑010‑0468‑4.

14. Patel A. V., Thuener J. E., Clancy K., Ascha M., Manzoor N. F., Zender C. A. Submental artery island flap versus free flap reconstruction of lateral facial soft tissue and parotidectomy defects: Comparison of outcomes and patient factors. Oral Oncol. 2018. Vol. 78. P. 194–199. Epub 2018 Feb 20. DOI: 10.1016/j.oraloncology.2018.01.027.

Oral Oncol. 2018. Vol. 78. P. 194–199. Epub 2018 Feb 20. DOI: 10.1016/j.oraloncology.2018.01.027.

15. Soutar D. S., Schelier L., Tanner N., McGregor I. The radial forearm flap: a versatile method for intraoral reconstruction. Br. J. Plast. Surg. 1983. Vol. 36. P. 1

16. Tanaka N., Yamaguchi A., Ogi K., Kohama G. Sternocleidomastoid myocutaneous flap for intraoral reconstruction after resection of oral squamous cell carcinoma. J. Oral Maxillofac. Surg. 2003. Vol. 61 (10). P. 1179–1183.