Терминологические и дискуссионные вопросы внутрикостной организации переднего отдела нижней челюсти человека

Терминологические и дискуссионные вопросы внутрикостной организации переднего отдела нижней челюсти человекаВасильев Ю.Л.

ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский университет)

Дыдыкин С.С.

ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет)

Салеев Р.А.

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России

Салеева Г.Т.

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России

Величко Э.В.

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН)

Терминологические и дискуссионные вопросы внутрикостной организации переднего отдела нижней челюсти человека

Журнал: Стоматология. 2021;100(5): 96‑101

DOI

10. 17116/stomat202110005196

17116/stomat202110005196

Как цитировать

Васильев Ю.Л., Дыдыкин С.С., Салеев Р.А., Салеева Г.Т., Величко Э.В.

Терминологические и дискуссионные вопросы внутрикостной организации переднего отдела нижней челюсти человека. Стоматология. 2021;100(5):96‑101.

Vasil’ev YuL, Dydykin SS, Saleev RA, Saleeva GT, Velichko EV. Terminological and debatable issues of the intraosseous organization of the anterior part of the mandible. Stomatologiya. 2021;100(5):96‑101. (In Russ.).

https://doi.org/10.17116/stomat202110005196

Авторы:

Васильев Ю.Л.

ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский университет)

Все авторы (5)

Закрыть метаданные

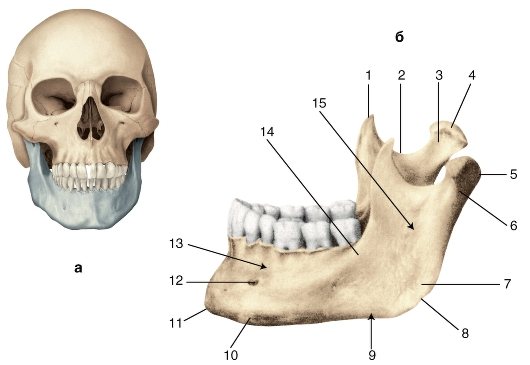

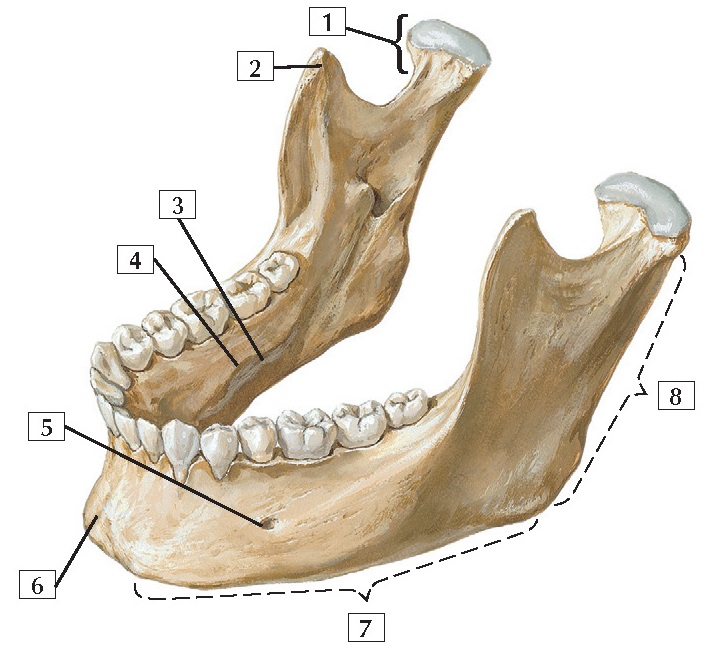

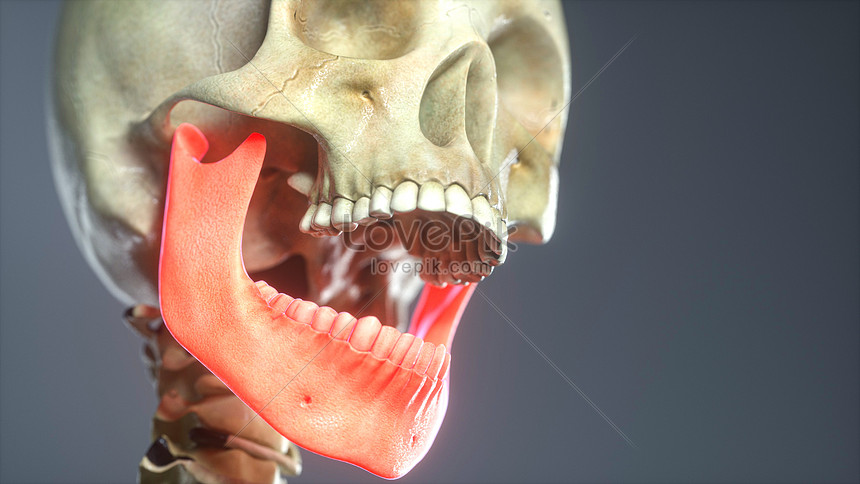

В литературе имеются противоречивые предположения о наличии «собственно подбородочной кости» и «верхних и нижних язычных каналов», которые составляют обособленный оссифицированный участок в подбородочном отделе нижней челюсти и систему кровоснабжения и иннервации. Однако называть данные образования «язычными каналами» или «резцовым каналом», как это часто встречается в различных статьях, неправильно, исходя из позиции Международной анатомической терминологии. Это связано с отсутствием топографической привязки в термине, который одинаково может быть понят как канал языка, одноименного сосудисто-нервного пучка и системы корневых каналов зубов нижней челюсти, а также может быть ассоциирован с верхней челюстью. Выполнены поиск информации на английском языке без ограничений по времени в базе данных PubMed Central, а также поиск в системе Google и анализ списков литературы, соответствующих исследований и обзоров. Подбор публикаций осуществлялся по запросу «mental spine canals», в PubMed обнаружено 58 статей, из них релевантными оказалась 21. Для анализа выбраны публикации, в которых подробно описывались анатомические, клинические и рентгенологические особенности строения переднего отдела нижней челюсти. В результате ранее проведенных исследований и изучения данных литературы уточнены и классифицированы внутрикостные структуры переднего отдела нижней челюсти, которые не только решают терминологические споры, но и являются важными клиническими ориентирами при проведении эндодонтического лечения, дентальной имплантации и местного обезболивания.

Однако называть данные образования «язычными каналами» или «резцовым каналом», как это часто встречается в различных статьях, неправильно, исходя из позиции Международной анатомической терминологии. Это связано с отсутствием топографической привязки в термине, который одинаково может быть понят как канал языка, одноименного сосудисто-нервного пучка и системы корневых каналов зубов нижней челюсти, а также может быть ассоциирован с верхней челюстью. Выполнены поиск информации на английском языке без ограничений по времени в базе данных PubMed Central, а также поиск в системе Google и анализ списков литературы, соответствующих исследований и обзоров. Подбор публикаций осуществлялся по запросу «mental spine canals», в PubMed обнаружено 58 статей, из них релевантными оказалась 21. Для анализа выбраны публикации, в которых подробно описывались анатомические, клинические и рентгенологические особенности строения переднего отдела нижней челюсти. В результате ранее проведенных исследований и изучения данных литературы уточнены и классифицированы внутрикостные структуры переднего отдела нижней челюсти, которые не только решают терминологические споры, но и являются важными клиническими ориентирами при проведении эндодонтического лечения, дентальной имплантации и местного обезболивания.

Ключевые слова:

анатомия

нижняя челюсть

подбородочная ость

подбородочный нерв

анатомическая терминология

Авторы:

Васильев Ю.Л.

ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский университет)Дыдыкин С.С.

ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет)

- ORCID: 0000-0002-1273-0356

Салеев Р.А.

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России

Салеева Г.Т.

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России

Величко Э.В.

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН)

Список литературы:

- Колесников Л.Л. Международная анатомическая терминология. М.: Медицина; 2003.

- Иорданишвили А.К., Музыкин М.И., Нагайко А.Е., Вербицкий Е.С. Анатомия переднего отдела нижней челюсти у взрослого человека.

- Васильев Ю.Л., Кузин А., Мейланова Р., Рабинович С., Антипова Е. Анатомо-рентгенологические исследование области подбородочной ости нижней челюсти. Часть I. Макроанатомическое и рентгенологическое исследование. Эндодонтия Today. 2014;12(4):31-34.

- Васильев Ю.Л., Кузин А.Н. Особенности иннервации и обезболивания фронтального отдела нижней челюсти у пожилых пациентов. Эндодонтия Today. 2013;11(1):15-19.

- Тарасенко С.В., Дыдыкин С.С., Кузин А.В. Дополнительные методы обезболивания при операции удаления зубов на нижней челюсти с учетом вариабельности их иннервации. Российская стоматология. 2014; 1:24-30.

- Direk F, Uysal II, Kivrak AS, Fazliogullari Z, Unver Dogan N, Karabulut AK. Mental foramen and lingual vascular canals of mandible on MDCT images: anatomical study and review of the literature. Anat Sci Int. 2018;93(2): 244-253.

- He X, Jiang J, Cai W, Pan Y, Yang Y, Zhu K, Zheng Y.

Assessment of the appearance, location and morphology of mandibular lingual foramina using cone beam computed tomography. Int Dent J. 2016;66(5):272-279.

Assessment of the appearance, location and morphology of mandibular lingual foramina using cone beam computed tomography. Int Dent J. 2016;66(5):272-279. - Soto R, Concha G, Pardo S, Cáceres F. Determination of presence and morphometry of lingual foramina and canals in Chilean mandibles using cone-beam CT images. Surg Radiol Anat. 2018;40(12):1405-1410.

- von Arx T, Matter D, Buser D, Bornstein MM. Evaluation of location and dimensions of lingual foramina using limited cone-beam computed tomography. J Oral Maxillofac Surg. 2011;69(11):2777-2785.

- Kim DH, Kim MY, Kim CH. Distribution of the lingual foramina in mandibular cortical bone in Korean. J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg. 2013; 39(6):263-268. https://doi.org/10.5125/jkaoms.2013.39.6.263.

- Bernardi S, Rastelli C, Leuter C, Gatto R, Continenza MA. Anterior mandibular lingual foramina: an in vivo investigation. Anat Res Int. 2014;2014: 906348. https://doi.org/10.1155/2014/906348

- Liang X, Jacobs R, Lambrichts I, Vandewalle G.

Lingual foramina on the mandibular midline revisited: a macroanatomical study. Clin Anat. 2007; 20(3):246-251. https://doi.org/10.1002/ca.20357

Lingual foramina on the mandibular midline revisited: a macroanatomical study. Clin Anat. 2007; 20(3):246-251. https://doi.org/10.1002/ca.20357 - He P, Truong MK, Adeeb N, Tubbs RS, Iwanaga J. Clinical anatomy and surgical significance of the lingual foramina and their canals. Clin Anat. 2017;30(2):194-204. https://doi.org/10.1002/ca.22824

- Kabak SL, Zhuravleva NV, Melnichenko YM, Savrasova NA. Study of the mandibular incisive canal anatomy using cone beam computed tomography. Surg Radiol Anat. 2017;39(6):647-655. https://doi.org/10.1007/s00276-016-1779-6

- Xu Y, Suo N, Tian X, Li F, Zhong G, Liu X, Bao Y, Song T, Tian H. Anatomic study on mental canal and incisive nerve canal in interforaminal region in Chinese population. Anatomic study on mental canal and incisive nerve canal in interforaminal region in Chinese population. Surg Radiol Anat. 2015;37(6):585-589. https://doi.org/10.1007/s00276-014-1402-7

- Kawashima Y, Sekiya K, Sasaki Y, Tsukioka T, Muramatsu T, Kaneda T.

Computed Tomography Findings of Mandibular Nutrient Canals. Implant Dent. 2015;24(4):458-463. https://doi.org/10.1097/ID.0000000000000267

Computed Tomography Findings of Mandibular Nutrient Canals. Implant Dent. 2015;24(4):458-463. https://doi.org/10.1097/ID.0000000000000267 - Kong N, Yuan H, Miao F, Xie L, Zhu L, Chen N. Morphology study of mandibular incisive canal in adults based on cone-beam computed tomography. Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 2015;50(2):69-73.

- Ferreira Barbosa DA, Barros ID, Teixeira RC, Menezes Pimenta AV, Kurita LM, Barros Silva PG, Gurgel Costa FW. Imaging Aspects of The Mandibular Incisive Canal: A PROSPERO-Registered Systematic Review And Meta-Analysis Of Cone Beam Computed Tomography Studies. Int J Oral Maxillofac Implants. 2019;34(2):423-433. https://doi.org/10.11607/jomi.6730

- Yonchak T, Reader A, Beck M, Meyers WJ. Anesthetic efficacy of unilateral and bilateral inferior alveolar nerve blocks to determine cross innervation in anterior teeth. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2001; 92(2):132-135. https://doi.org/10.1067/moe.2001.115720

- Murlimanju BV, Prakash KG, Samiullah D, Prabhu LV, Pai MM, Vadgaonkar R, Rai R.

Accessory neurovascular foramina on the lingual surface of mandible: incidence, topography, and clinical implications. Indian J Dent Res. 2012;23(3):433. PMID: 23059593. https://doi.org/10.4103/0970-9290.102252

Accessory neurovascular foramina on the lingual surface of mandible: incidence, topography, and clinical implications. Indian J Dent Res. 2012;23(3):433. PMID: 23059593. https://doi.org/10.4103/0970-9290.102252 - Vasil’ev Y, Paulsen F, Dydykin S. Anatomical and radiological features of the bone organization of the anterior part of the mandible. Ann Anat. 2020; 231:151512. https://doi.org/10.1016/j.aanat.2020.151512

- Седов Ю.Г., Аванесов А.М., Чибисова М.А., Гвоздикова Е.Н., Мустафаева Р.С., Зурначева Д.Д., Блохина А.В., Морданов О.С. Анатомические особенности нижнечелюстного резцового канала по данным КЛКТ у пациентов с отсутствием зубов в переднем отделе нижней челюсти (обзор литературы). Медицинский алфавит. Серия «Стоматология». 2019;5(380):29-33.

- Шувалов С.М., Кулицкая О.В. Оптимизация лечения переломов подбородочного отдела нижней челюсти с учетом особенностей ее строения и развития. Российская стоматология. 2014;7(4):25-29.

- Wang PD, Serman NJ, Kaufman E.

Continuous radiographic visualization of the mandibular nutrient canals. Dentomaxillofac Radiol. 2001;30(2): 131-132. https://doi.org/10.1038/sj/dmfr/4600582

Continuous radiographic visualization of the mandibular nutrient canals. Dentomaxillofac Radiol. 2001;30(2): 131-132. https://doi.org/10.1038/sj/dmfr/4600582 - Kütük N, Demirbaş AE, Gönen ZB, Topan C, Kiliç E, Etöz OA, Alkan A. Anterior mandibular zone safe for implants. J Craniofac Surg. 2013;24(4): e405-8. https://doi.org/10.1097/SCS.0b013e318292c7d5

- Bertl K, Hirtler L, Dobsak T, Heimel P, Gahleitner A, Ulm C, Plenk H Jr. Radiological assessment of the inferior alveolar artery course in human corpse mandibles. Eur Radiol. 2015;25(4):1148-1153. https://doi.org/10.1007/s00330-014-3484

- Richany SF, Bast TH, Anson BJ. The development of the first branchial arch in man and the fate of Meckel’s cartilage. Q Bull Northwest Univ Med Sch. 1956;30(4):331-355.

- Remy F, Godio-Raboutet Y, Captier G, Burgart P, Bonnaure P, Thollon L, Guyot L. Morphometric characterization of the very young child mandibular growth pattern: What happen before and after the deciduous dentition development? Am J Phys Anthropol.

2019;170(4):496-506. https://doi.org/10.1002/ajpa.23933

2019;170(4):496-506. https://doi.org/10.1002/ajpa.23933

Закрыть метаданные

Особенности и результат изменения нижней челюсти

Цукор Сергей Владимирович — главный врач Семейного стоматологического центра «Диал-Дент», врач-стоматолог Мне довелось участвовать в подготовке и съемках различных передач, суть которых – пригласить женщину-дурнушку и, подвергнув ее серии нехитрых манипуляции, превратить «гадкого утенка» в прекрасного лебедя. Такой формат телешоу очень распространен как в России, так и на Западе. Но зачем же некоторые продюсеры приходят к нам, стоматологам, с приглашениями поучаствовать в подобных проектах?! А дело в следующем: можно переодеть женщину в лучшие наряды от модных кутюрье, сделать ей сногсшибательную прическу, навести профессиональный макияж, но ни одно из этих действий не преобразит женщину по-настоящему. Все вышепредложенное поверхностно и мимолетно и не дает ощущения глубоких изменений. В результате получаются лишь прекрасно одетые модели, взгляд которых, однако, остается потухшим. Улыбки на устах как не было, так и нет; лицо перекошено, психологическое состояние – не намного лучше.

Улыбки на устах как не было, так и нет; лицо перекошено, психологическое состояние – не намного лучше.

Телепродюсеры поняли, что без возвращения истинного здоровья никакими косметическими средствами человека не преобразить. Какая же система организма самая заметная и коммуникативно важная в социуме? Правильно. Стоматологическая! Поэтому представители телевидения идут стройными рядами своих подопечных к дантистам.

В этой статье я хотел бы остановиться на одной из возможностей стоматологии, которую для простоты понимания можно назвать «стоматологический лифтинг лица» или еще короче – Antiage. Расскажу подробнее. Человеческое лицо условно можно разделить на три равных между собой отдела (рис. 1). В течение жизни происходят изменения, в каждом из них. Возрастные эффекты накапливаются годами, проявляются постепенно, поэтому человек успевает к ним привыкнуть и перестает замечать. Наиболее быстрые и сильно выраженные изменения затрагивают нижнюю треть лица, напрямую связанную со стоматологической системой.

Рис. 1. Условное разделение лица на зоны

Что творится с нижней третью?

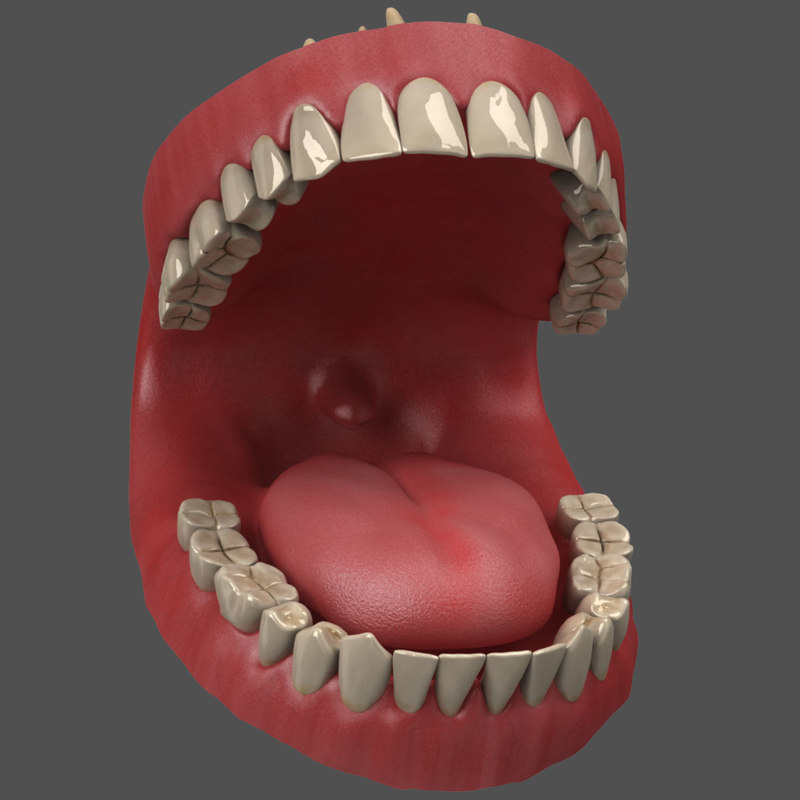

Нижняя челюсть – это трехмерный объект, мягко соединенный с черепом через два височных сустава и зубы. Позиция нижней челюсти относительно черепа обуславливает форму лица как во фронтальной плоскости, так и в профиль. Эта позиция в значительной мере влияет на эстетическое восприятие лица окружающими людьми. Хотелось бы заострить внимание на эстетических моментах этого феномена, но справедливости ради необходимо сказать, что позиция нижней челюсти влияет не только на внешний вид лица, но и на работу органов головы и шеи. Правильная позиция челюсти относительно черепа несет в себе колоссальный омолаживающий эффект за счет нормализации функции органов этой области.

Что заставляет нижнюю челюсть в течение жизни менять свое положение? Среди причин: стираемость и потеря зубов, множественные пломбы, неправильный прикус. Под воздействием всех этих факторов зубы становятся все короче, а челюсти все ближе подходят друг к другу. У верхней челюсти нет возможности двигаться, так как она соединена с черепом. Нижняя же челюсть мобильна, поэтому при потере зубов и стираемости она подтягивается ближе к черепу. При этом конфигурация лица в фас и профиль меняется. Шея выгибается. Работа жевательных и мимических мышц ухудшается. По мышечнофасциальным цепочкам меняется тонус и натяжение и других мышц тела, в том числе и мышц, поддерживающих внутренние органы, например, мышц брюшного пресса (рис. 2).

У верхней челюсти нет возможности двигаться, так как она соединена с черепом. Нижняя же челюсть мобильна, поэтому при потере зубов и стираемости она подтягивается ближе к черепу. При этом конфигурация лица в фас и профиль меняется. Шея выгибается. Работа жевательных и мимических мышц ухудшается. По мышечнофасциальным цепочкам меняется тонус и натяжение и других мышц тела, в том числе и мышц, поддерживающих внутренние органы, например, мышц брюшного пресса (рис. 2).

Рис. 2. Взаимосвязь тонуса мышц лица и тела

Появляется тенденция к спазмированию некоторых мышц, что еще более усугубляет ситуацию. При этом не следует забывать, что перемещение нижней челюсти ближе к черепу заставляет трахею уменьшаться в диаметре. Меняется тип дыхания. Особенно это проявляется во сне. Человек не получает нужного количества кислорода и находится в хронически «полузадушенном состоянии». Не надо объяснять, что все это опосредованно влияет на жизненный тонус и красоту. Это отдельная очень глобальная тема, выходящая за рамки данной статьи. Но не упомянуть о ней было бы не правильно.

Но не упомянуть о ней было бы не правильно.

Другой важный фактор, заставляющий челюсть перемещаться ближе к черепу – это мышечная тяга. Жевательные мышцы являются одними из самых мощных в организме человека. Несмотря на свой небольшой размер, по сравнению с мышцами рук или ног, они могут развивать значительно большие усилия. Усилия основных жевательных мышц направлены к черепу, подтягивают к нему нижнюю челюсть для обеспечения, в первую очередь, жевательной и глотательной функций. В обычном своем функциональном режиме, когда человек не ест, мышцы находятся в состоянии полунапряжения, благодаря чему нижняя челюсть под собственным весом не «отваливается» вниз. При этом зубы не контактируют между собой. Это норма.

Но очень часто при повышении активности мышечной системы нижняя челюсть подтягивается вплотную к верхней челюсти. Верхние и нижние зубы входят в контакт между собой даже в свободное от принятия пищи время. Такой контакт или скрежетание называется бруксизм, или клэнч (спазм, сжатие жевательной мускулатуры). Проявляются эти феномены во время психоэмоциональной нагрузки, стресса и могут носить катастрофически разрушительный характер как для зубов пациента, так и для всех околозубных структур (височных суставов, десен, костей челюстей, мышц). Нечего говорить, что зубы при такой повышенной активности быстрее стираются, начинают реагировать на горячее-холодное и кислое-сладкое. Пломбы, коронки, зубные имплантаты и другие протезы чаще ломаются, теряют внешний вид и функциональность. Лицо при этом изменяется – старится, перекашивается, теряет нормальные пропорции, как в фас, так и в профиль (рис. 3). Постоянно напряженные жевательные мышцы разрастаются неравномерно, приводя к дополнительным перекосам лица. Там, где жевательная мышца крепится к кости, в результате хронической и постоянной сильной тяги образуются костные выступы, наросты (экзостозы). Эти экзостозы могут приводить как к косметическим дефектам, так и к функциональным проблемам, например, к болям.

Проявляются эти феномены во время психоэмоциональной нагрузки, стресса и могут носить катастрофически разрушительный характер как для зубов пациента, так и для всех околозубных структур (височных суставов, десен, костей челюстей, мышц). Нечего говорить, что зубы при такой повышенной активности быстрее стираются, начинают реагировать на горячее-холодное и кислое-сладкое. Пломбы, коронки, зубные имплантаты и другие протезы чаще ломаются, теряют внешний вид и функциональность. Лицо при этом изменяется – старится, перекашивается, теряет нормальные пропорции, как в фас, так и в профиль (рис. 3). Постоянно напряженные жевательные мышцы разрастаются неравномерно, приводя к дополнительным перекосам лица. Там, где жевательная мышца крепится к кости, в результате хронической и постоянной сильной тяги образуются костные выступы, наросты (экзостозы). Эти экзостозы могут приводить как к косметическим дефектам, так и к функциональным проблемам, например, к болям.

Рис. 3. Слева лицо девушки, постоянно держащей зубы сжатыми.

Справа норма

Справа нормаДалее в качестве наглядного примеря приводится серия фотографий. Во многих случаях изменения не столь очевидны, но также очень значимы. Про конкретного пациента, изображенного на рис. 4, можно рассказать следующее: у него все зубы были на месте, но находились в таком состоянии, то есть были настолько стерты, что челюсть переместилась, изменив лицо. Скорректировав позицию нижней челюсти, мы добились следующих эстетических эффектов: во-первых, произошло улучшение общих пропорций лица – после лечения оно стало визуально восприниматься как более привлекательное и «худое». Во-вторых, губы пациента из тонких, практически «невидимых», превратились в более полные. В-третьих, разгладились складки (носогубные и в углах рта), стало меньше морщин вокруг губ, а также уменьшилась глубина подбородочной складки.

Рис. 4. Пример из личной практики центра «Диал-Дент»

Стоматологический лифтинг – 1:0 в пользу дантистов!

Косметологи, с согласия несведущих пациентов, пытаются убрать образующиеся на лице складки Ботоксом (Диспортом), или путем накачивания в них наполнителя, или при помощи подтяжки лица. В такой ситуации это неправильные действия! Изменить необходимо в первую очередь скелетный каркас: челюсти, зубы и их пространственное соотношение. И только потом можно анализировать, есть ли необходимость в применении косметологических действий. Косметологи не любят осознавать факт мощного омолаживающего эффекта от стоматологического изменения положения челюсти. Потому что после работы стоматолога косметологу делать будет практически нечего.

В такой ситуации это неправильные действия! Изменить необходимо в первую очередь скелетный каркас: челюсти, зубы и их пространственное соотношение. И только потом можно анализировать, есть ли необходимость в применении косметологических действий. Косметологи не любят осознавать факт мощного омолаживающего эффекта от стоматологического изменения положения челюсти. Потому что после работы стоматолога косметологу делать будет практически нечего.

Хочется добавить, что эффект воздействия на мимическую мускулатуру, складки и морщины лица при стоматологическом лифтинге носит пролонгированный характер. После выполнения стоматологических процедур лицо меняется сразу, и в течение некоторого времени эти изменения в лучшую сторону только нарастают. Мышцам необходимо «осознать» тот факт, что скелет изменил форму, поэтому через какое-то время происходит дополнительное разглаживание складок и морщин. Отсюда следует совет: не спешите к косметологу сразу после стоматолога. Косметологический анализ необходимо выполнять через 2-3 месяца после окончания стоматологических процедур.

В процесс стоматологического лифтинга включаются и другие важные мышцы. К таковым относятся мышцы передней поверхности шеи, влияющие на уменьшение и подтяжку подбородка. Язык начинает по-другому располагаться во рту, и в результате речь человека становится четче и увереннее. Прекращается прикусывание языка и щек днем или во сне. Вовлекаются в процесс и мышцы задней поверхности шеи и затылка. Снятие напряжения с них устраняет хронические головные боли.

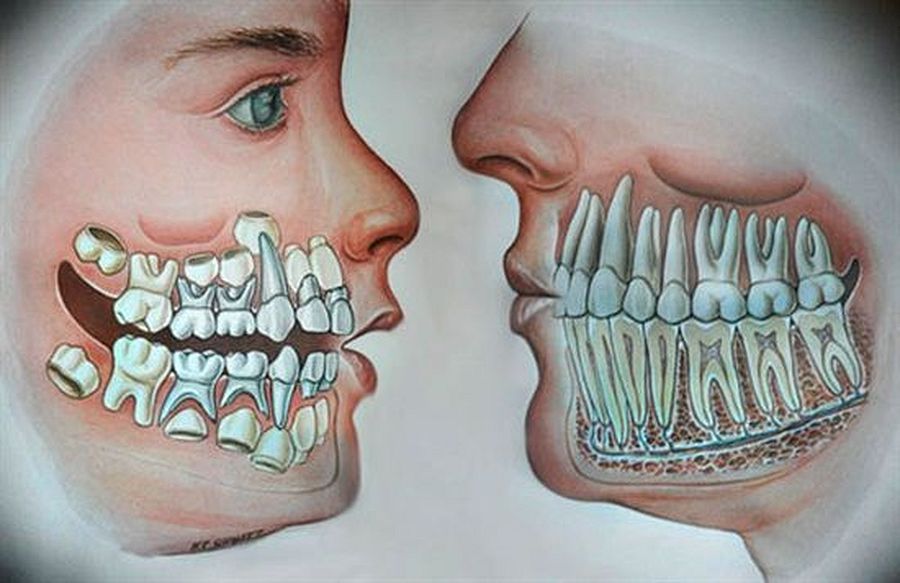

Если бы молодость знала, если бы старость могла

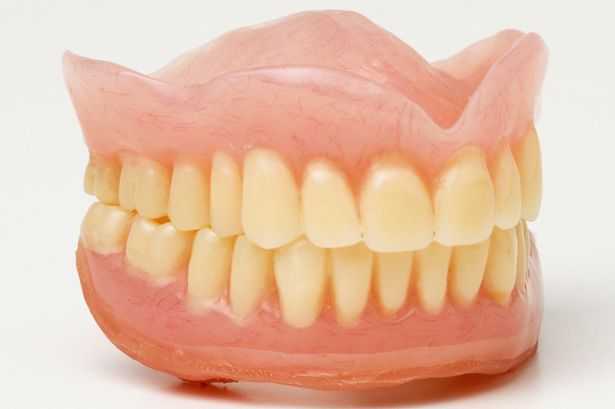

Человек в младенчестве и в старости имеет сходные пропорции лица, отличающиеся от тех, которыми он обладает в середине жизненного цикла. Связано это с тем, что нижняя челюсть в эти возрастные периоды не фиксирована зубами и подтянута мышцами к черепу. В младенчестве еще нет зубов, и челюсть еще «не знает» своей позиции. В старости уже нет зубов, и челюсть «забыла» свою позицию. Задача стоматологов – проследить, чтобы зубы у ребенка прорезались правильно, сформировался правильный прикус, тогда лицо будет иметь нормальные пропорции. У пожилых пациентов стоматологи могут увеличить высоту нижней трети лица для сохранения его пропорциональности методами протезирования и стоматологического лифтинга.

У пожилых пациентов стоматологи могут увеличить высоту нижней трети лица для сохранения его пропорциональности методами протезирования и стоматологического лифтинга.

Многие хорошие косметологи знают о возможностях стоматологии, но ошибочно думают, что изменение позиции нижней челюсти – это несложная процедура. Абсолютное заблуждение! Изменение позиции нижней челюсти относительно черепа и фиксация этой позиции правильным протезированием зубов или исправлением прикуса – сложнейшая область стоматологии. Большинство стоматологов работают (то есть ставят пломбы, имплантаты, коронки, виниры), беря за основу существующий прикус пациента.

Верны ли наши ориентиры?

Существующий прикус называется привычным, и он служит системой координат для стоматолога. Все стоматологические работы выполняются в рамках существующей системы координат привычного прикуса. То есть длина, наклон и форма искусственных зубов обуславливаются соседними зубами и взаимным расположением друг относительно друга челюстей, черепа и позвоночника. Этот подход используют 95 % стоматологов. Его практикуют как протезисты, так и врачи-имплантологи, реставраторы и терапевты.

Этот подход используют 95 % стоматологов. Его практикуют как протезисты, так и врачи-имплантологи, реставраторы и терапевты.

Но есть другой подход. Он называется «полная реконструкция зубочелюстной системы» (full mouth reconstraction). Владение этим подходом свидетельствует о высоком уровне врача-стоматолога. Подобных специалистов очень мало. Отчасти это связано с длительным процессом обучения врачей. Я начал осознавать преимущества такого подхода только на седьмом году ежедневной стоматологической практики, а почувствовал себя уверенно только на десятом году его применения (прим. автора). В чем же проблема, почему сложно?!

Дело в том, что пациент привыкал к имеющемуся прикусу много лет, процесс проходил постепенно. Вся система череп-позвоночник-крестец в течение жизни адаптировалась, подстроилась под привычный прикус. И вдруг стоматолог решил что-то изменить! Это первая проблема. Возможности адаптации пациента не безграничны. И искривленная годами шея может и не выпрямиться при изготовлении «правильных» зубов. Иными словами система тела может их не «принять». В таком случае возникают жалобы из серии: «не могу петь, говорить, жевать, глотать, появилась головная боль, боль в шее, плечах» и т.д. Поэтому вторая проблема при стоматологическом лифтинге состоит в определении правильного положения нижней челюсти: надо понять, насколько и куда необходимо ее сдвинуть, чтобы это не привело к проблемам в других системах организма.

Иными словами система тела может их не «принять». В таком случае возникают жалобы из серии: «не могу петь, говорить, жевать, глотать, появилась головная боль, боль в шее, плечах» и т.д. Поэтому вторая проблема при стоматологическом лифтинге состоит в определении правильного положения нижней челюсти: надо понять, насколько и куда необходимо ее сдвинуть, чтобы это не привело к проблемам в других системах организма.

В Стоматологическом центре «Диал-Дент» мы используем несколько способов определения правильной позиции нижней челюсти при проведении стоматологического лифтинга. Каждый из применяемых в мировой практике подходов не идеален и имеет разную степень точности. К сожалению, 100%-точного метода не существует, и всегда присутствует элемент риска. Остановимся на наиболее успешной методике, дающей максимальную точность.

Именно такую методику используют специалисты в Семейном стоматологическом центре «Диал-Дент». Приведем ее поэтапное описание:

I. Диагностика и расчеты подразумевают обязательные к применению панорамный снимок зубов и телерентгенограмму (рис. 5). Телерентгенограмма рассчитывается по определенной формуле для анализа деформаций.

5). Телерентгенограмма рассчитывается по определенной формуле для анализа деформаций.

Рис. 5. Телерентгенограмма

II. «Стирание» мышечной памяти при помощи компьютера дает временный, очень короткий эффект, но его достаточно, чтобы мы увидели истинный тонус мышц. Без этого «привычный прикус» обманет нас и будет имитировать норму.

III. Анализ мышечного тонуса при помощи компьютерных технологий позволяет определить тонус мышц при разных положениях нижней челюсти. При малейших изменениях положения челюсти некоторые мышцы приходят в напряжение. Необходимо добиться баланса между парными мышцами. Если мышечный баланс найден, то именно в таком положении необходимо расположить зубы. Но сначала необходимо проверить, подойдет ли пациенту найденное (новое) положение.

Рис. 6. На фото результаты применения подхода полной реконструкции прикуса с целью стоматологического лифтинга лица (фотографии выполнены до и после лечения).

Для проверки правильности найденного положения челюсти, применив сложное оборудование и расчеты, делают специальный аппарат-тренер, надеваемый на зубы с целью имитации изменения прикуса. Пациент некоторое время ходит с этим аппаратом, привыкая к новому прикусу. Если привыкание прошло нормально, значит, человек успешно адаптировался. Если нет, аппарат всегда можно снять. Зубы при этом остаются в неизменном состоянии, необратимых процессов с ними не происходит и возможно повторение попытки с измененным аппаратом-тренером.

Пациент некоторое время ходит с этим аппаратом, привыкая к новому прикусу. Если привыкание прошло нормально, значит, человек успешно адаптировался. Если нет, аппарат всегда можно снять. Зубы при этом остаются в неизменном состоянии, необратимых процессов с ними не происходит и возможно повторение попытки с измененным аппаратом-тренером.

Привыкание происходит успешно в большинстве случаев, после чего можно переходить к началу стоматологического лифтинга. В зуботехнической лаборатории по слепкам зубов делают модели – копии челюстей человека. На их основе делают макет будущего прикуса, изменяя форму, наклон, длину зубов. Макет создается с учетом данных диагностики и эстетических планов. Форму, полученную в лаборатории на макете, переносят в рот пациента. Для этого на каждый зуб наклеивается накладка, имитирующая будущее изменение формы зуба. Пациент может попробовать говорить и жевать с новым прикусом. Опять же, если что-то идет не так и появляются незапланированные эффекты, наклеенную пластмассу снимают с зубов, возвращая им первозданный вид.

Если и эта часть стоматологического лифтинга прошла нормально, переходят к последнему этапу – протезированию керамикой. На каждом зубе фиксируют керамическую конструкцию. Выбор такой конструкции (для каждого зуба и для каждого человека) индивидуален – это может быть коронка, вкладка, накладка, винир и т.д. Если нет зубов, то может быть установлена коронка на имплантат. В ряде случаев керамическая конструкция наклеивается без препарирования зуба. Иногда все-таки необходимо отпрепарировать зуб перед приклейкой керамики. Наклеивая на каждый зуб новую эмаль, мы можем изменить прикус и фиксировать его в новом положении. Челюсти при этом не «съезжают» в старый прикус, потому что новые зубы не позволяют им этого сделать, а мышцы и нервы перестраиваются при ношении тренера, поэтому неудобств новый прикус не вызывает. Протезирование закончено – человек помолодел на 10-15 лет!

В этой заметке представлена наиболее перспективная методика омоложения – стоматологический лифтинг лица. Стоматология может предложить много других, менее сложных методик, обладающих потрясающим омолаживающим эффектом, например, отбеливание зубов, керамические виниры, художественная реставрация зубов, имплантация с костной пластикой и пластикой десны. Все эти современные медицинские технологии не доступны в системе медицинского страхования и в муниципальных и государственных медицинских учреждениях. Воспользоваться передовыми возможностями стоматологической медицины можно лишь в условиях частных практик. Но это уже отдельная тема для обсуждения. К ней мы еще обязательно вернемся в следующих статьях.

Стоматология может предложить много других, менее сложных методик, обладающих потрясающим омолаживающим эффектом, например, отбеливание зубов, керамические виниры, художественная реставрация зубов, имплантация с костной пластикой и пластикой десны. Все эти современные медицинские технологии не доступны в системе медицинского страхования и в муниципальных и государственных медицинских учреждениях. Воспользоваться передовыми возможностями стоматологической медицины можно лишь в условиях частных практик. Но это уже отдельная тема для обсуждения. К ней мы еще обязательно вернемся в следующих статьях.

А в заключении данной статьи еще раз хотелось бы подчеркнуть, что ничто так не меняет качество жизни в лучшую сторону, как здоровое состояние полости рта. Это и социальные контакты, и нормальное питание, и эстетика, и бизнес, и личная жизнь!

Материал предоставлен медицинским журналом «Частная практика», № 4(5) 2014, стр. 20-27

10 самых мощных укусов на планете

Ученые замеряют силу укусов животных и выстраивают рейтинги самых мощных челюстей

Ученые провели ряд исследований об укусах животных, пытаясь узнать, какова максимальная сила сжатия челюстей животных, как ее правильно оценить и кто среди животных является чемпионом по укусу.

Измерить действительную силу укуса очень сложно и не всегда возможно. Впрочем, зоологи умудряются засовывать датчики в пасть не только домашним кошкам и собакам, но даже диким животным — от лягушки до крокодила. При таком измерении значения могут колебаться, так как на силу укуса влияет не только строение и размер черепа и челюстей, состояние зубов и мышечной системы, масса тела и прикус, но даже настроение подопытного. Одно и то же животное может прикусить датчик лениво и играючи, а может сильно разозлиться и сделать максимальный укус — поймать этот показатель все равно очень сложно и не всегда безопасно. Поэтому ученые разработали свои методы оценки силы прикуса, основанные на сложных расчетах с использованием специальных уравнений механики, учитывающих физические параметры животных. Как правило, в качестве модели рассматривается «сухой череп» или его компьютерная схема. Единицы измерения встречаются разные: ньютоны, паскали, PSI (фунт-сила на квадратный дюйм), кгс/см² (килограмм-сила на квадратный сантиметр). Мы будем использовать последний вариант — килограмм силы на квадратный сантиметр, чтобы максимально наглядно представить вам десятку животных с самым сильным укусом на планете. Напоминаем, что килограмм-сила приблизительно равна силе, с которой тело массой 1 кг давит на весы на поверхности Земли.

Как правило, в качестве модели рассматривается «сухой череп» или его компьютерная схема. Единицы измерения встречаются разные: ньютоны, паскали, PSI (фунт-сила на квадратный дюйм), кгс/см² (килограмм-сила на квадратный сантиметр). Мы будем использовать последний вариант — килограмм силы на квадратный сантиметр, чтобы максимально наглядно представить вам десятку животных с самым сильным укусом на планете. Напоминаем, что килограмм-сила приблизительно равна силе, с которой тело массой 1 кг давит на весы на поверхности Земли.

Лев

Сила укуса: 45,7 кгс/см²

Как ни странно, укус льва ненамного сильнее, чем у самой больно кусающей собаки — английского мастифа, сила укуса которого 38,7 кгс/см². Зоологи объясняют это тем, что львы — социальные существа: они охотятся в группах и поглощают свою добычу сообща, раздирая ее там, где она упала, поэтому у них нет необходимости в индивидуальной силе челюсти. Впрочем, в сравнении с людьми это очень много: по расчетам ученых, сила укуса человека в среднем — 11 кгс/см².

Медведь гризли

Сила укуса: 68,5 кгс/см²

Среди бурых медведей особо агрессивным поведением и силой отличается подвид, обитающий в Северной Америке, — гризли. Вес животного может превышать 450 кг. Считается, что он способен одним ударом лапы повалить лося. Ученые говорят о выдающейся силе укуса у гризли: ее достаточно, чтобы раздавить шар для боулинга. Жители Северной Америки очень боялись гризли и жестоко истребляли. В результате к 1922 году подвид калифорнийских гризли был полностью уничтожен.

Бенгальский тигр

Сила укуса: 73,8 кгс/см²

Рев бенгальского тигра можно услышать на расстоянии до 3 км. Особенно крупные особи живут в Северной Индии и в Непале. Вес самого большого бенгальского тигра составлял 388,7 кг — он был убит в 1967 году в Северной Индии. Среди всех кошачьих этот хищник имеет самые длинные клыки — 6–7 см. Неудивительно, что люди с древних времен боялись этого тигра и охотились на него.

Пятнистая гиена

Сила укуса: 77 кгс/см²

Пятнистая гиена — самый крупный из всех видов гиен на планете. Длина тела может составлять 1,3 м, высота — 80 см. Вес самых крупных особей может достигать 60 кг. Хотя гиен считают падальщиками, в ходе наблюдений зоологи подсчитали, что в 90% случаев эти животные питаются жертвой, которую сами и убили. Пятнистая гиена способна развивать скорость до 60 км/ч, как городской автобус. Крупный череп (до 30 см), мощная челюсть и зубы особого строения позволяют ей поймать и съесть почти любое животное, будь то антилопа, буйвол или юный жираф. Зубами гиена разрывает плоть и дробит кости. После стаи таких «падальщиков» останков жертвы обычно не остается.

Полярный медведь

Сила укуса: 84 кгс/см²

Белый медведь — самый крупный по величине сухопутный хищник после гребнистого крокодила. Он может достигать 3 м в длину и весить 1 тонну, но обычно самцы весят 450–500 кг и не вырастают больше 2,5 м. В отличие от большинства медведей, которые питаются и растительной пищей, и животной, полярные медведи полностью мясоеды. Мощные челюсти необходимы этому северному животному, чтобы справляться с толстокожей, сильно оперенной и нередко заледенелой пищей в Арктике.

В отличие от большинства медведей, которые питаются и растительной пищей, и животной, полярные медведи полностью мясоеды. Мощные челюсти необходимы этому северному животному, чтобы справляться с толстокожей, сильно оперенной и нередко заледенелой пищей в Арктике.

Горилла

Сила укуса: 91,4 кгс/см²

Гориллы обладают одним из самых сильных укусов в отряде приматов. Эти животные питаются не только мягкими бананами, но и разгрызают орехи, пережевывают жесткие побеги, кору, клубни и другую волокнистую пищу. Челюсти человека уступают челюстям этой обезьяны, так как не подходят для длительного напряженного пережевывания. В 2010 году ученые из Университета Нового Южного Уэльса смоделировали укус человека и сравнили его с укусами других приматов. Оказалось, что челюсти Homo sapiens могут давать наиболее сильный укус при наименьшей мышечной работе по сравнению с шимпанзе, гориллами, орангутанами, а также австралопитеком и парантропом. В среднем сила укуса человека для задних зубов превосходит силу укуса высших приматов на 40–50%, утверждали ученые. Но зубы человека способны только к коротким усилиям — достаточным, чтобы раскусить орех.

Но зубы человека способны только к коротким усилиям — достаточным, чтобы раскусить орех.

Ягуар

Сила укуса: 105,5 кгс/см²

Ягуар способен перекусить панцирь черепах и броненосцев. В отличие от сородичей, которые, как правило, хватают жертву за горло, этот единственный представитель кошачьего семейства на территории Америки предпочитает прокусывать череп добычи и ломать шейные позвонки. Сила укуса ягуара более чем в два раза превосходит хватку льва.

Гиппопотам

Сила укуса: 126,6 кгс/см²

Ученым удалось измерить укус самки гиппопотама, а самцы оказались слишком агрессивными для тестирования. Поэтому показатель самца неизвестен, но он еще выше заявленной цифры, так как мужские особи гораздо крупнее самок и могут достигать веса в 3–4 тонны. Гиппопотамы обладают удивительной пастью, которая может открываться на 150°. Ширина челюстей составляет 60–70 см. Зубы покрыты невероятно прочной эмалью, а длинные клыки и резцы исключительно велики: они используются как оружие и помогают рыть почву. Бегемоту ничего не стоит раздавить арбуз с той же легкостью, с какой человек раздавливает во рту виноград. Считается, что гиппопотамы — травоядные животные, однако есть свидетельства, что они пожирали антилоп, газелей и нападали на коров.

Бегемоту ничего не стоит раздавить арбуз с той же легкостью, с какой человек раздавливает во рту виноград. Считается, что гиппопотамы — травоядные животные, однако есть свидетельства, что они пожирали антилоп, газелей и нападали на коров.

Большая белая акула

Сила укуса: 281 кгс/см²

В 2008 году команда австралийских ученых во главе со Стивом Роу использовала сложное компьютерное моделирование, основанное на нескольких рентгеновских снимках черепов акул, и определила, что шестиметровая большая белая акула может кусать с силой 281 кгс/см². Вообще, сила укуса у акул сильно зависит от размера, и более миниатюрные акулы длиной 3–4 м кусают значительно слабее, чем крокодил такого же размера. Это теоретический расклад. Проверить же опытным путем силу укуса акулы пока не удается в силу опасности данного мероприятия.

Гребнистый крокодил

Сила укуса: 260 кгс/см²

Доктор Грегори Эриксон, профессор анатомии и палеобиологии в Университете штата Флорида, провел десятилетнее исследование, в рамках которого измерялась сила челюсти у всех 23 видов крокодилов. Эриксон и его команда помещали специально разработанный датчик силы укуса между челюстями различных особей. Самое высокое значение — 260 кгс/см² — было зарегистрировано у пятиметрового морского гребнистого крокодила.

Эриксон и его команда помещали специально разработанный датчик силы укуса между челюстями различных особей. Самое высокое значение — 260 кгс/см² — было зарегистрировано у пятиметрового морского гребнистого крокодила.

«Это самая высокая сила укуса, когда-либо зафиксированная, — заявил Эриксон. — Она превосходит значение 209,5, которое ранее было замерено у четырехметрового дикого американского аллигатора».

Команда ученого также спрогнозировала силу укуса у вымерших крокодилов. По расчетам, 12-метровые особи могли кусаться с силой 1617 кгс/см². Это почти в три раза превосходит расчетную силу укуса для крупнейшего представителя динозавров — тираннозавра, который мог укусить свою жертву с силой 562,5 кгс/см².

На сайте могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации

Расскажите друзьям

- Что было раньше

Раскрыт секрет изготовления знаменитых цветных стеклянных бусин викингов

- Социальное животное

Психофизиологи выяснили, почему люди во время долгого общения начинают говорить похоже

- Околонаука

Объявлены обладатели Нобелевской премии этого года по физике

- Хемофилия

- 42

Тайна зарождения жизни: химики раскрыли механизм образования пептидов в воде

- Хтоническое

Геофизики предсказывают обратное слияние континентов

University of Michigan

Химический анализ бивня мастодонта рассказал о поведении вымершего животного

Korea Institute of Fusion Energy

Корейский термоядерный реактор разогрелся в 7 раз сильнее Солнца, работая в течение 24 секунд

University of Arizona

Астрономы обнаружили новый тип мини-галактик, в которых есть только молодые звезды

Shutterstock

Растения нарушают известные правила биохимии, «принимая решения» о выбросе СО2

Shutterstock

Исследование: сперматозоиды лучше плывут к яйцеклетке, когда они в группе

Хотите быть в курсе последних событий в науке?

Оставьте ваш email и подпишитесь на нашу рассылку

Ваш e-mail

Нажимая на кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь на обработку персональных данных

А твоя челюсть двигается правильно?

Часто проблемы с зубами переходят в стадию постоянной «головной боли», причем, в прямом смысле этого слова. В жизни здорового человека поселяется мигрень, частый дискомфорт при открывании челюсти, приемах пищи, ночной храп. Для многих остается секретом, что суть проблемы – дисфункция височно-нижнечелюстного сустава — следствие неправильного прикуса. О том, как узнать, что при появлении таких проблем в первую очередь нужно идти к зубному врачу, мы поговорили с Рамилем Наилевичем Гимадеевым, главным врачом стоматологического комплекса «Городская стоматология» на Восстания.

В жизни здорового человека поселяется мигрень, частый дискомфорт при открывании челюсти, приемах пищи, ночной храп. Для многих остается секретом, что суть проблемы – дисфункция височно-нижнечелюстного сустава — следствие неправильного прикуса. О том, как узнать, что при появлении таких проблем в первую очередь нужно идти к зубному врачу, мы поговорили с Рамилем Наилевичем Гимадеевым, главным врачом стоматологического комплекса «Городская стоматология» на Восстания.

Как можно диагностировать проблемы с височно-нижнечелюстным суставом?

Щелчок, хруст в области челюсти, головные, боли в шее и присутствие храпа – это все может быть связано с проблемами височно-нижнечелюстного сустава. Основные сложности, которые возникают с височно-нижнечелюстным суставом связаны с окклюзией, в нашем понимании – прикусом. Они-то и приводят к проблемам с височно-нижнечелюстным суставом, так скажем, к его дисфункци. А дисфункция уже приводит к появлению головной боли, боли в шее, потере слуха.

Нужно ли брать на прием к врачу какие-либо проведенные исследования? Рентген снимки, например?

Для начала, нужно просто прийти в клинику и рассказать о своих жалобах. Какие исследования делать, решает врач на месте. В данном случае – это обязательно рентгенологическое исследование, компьютерная томограмма, ортопантомограмма, цефалометрический снимок в боковой, прямой проекции, — это опять по необходимости. Также нужно сделать диагностические модели, на которых мы проводим полный анализ состояния прикуса на сегодняшний день. Готовить снимки заранее нет надобности, мы на месте подскажем и определим, что необходимо. Но, конечно, если ранее уже были проведены, какие-либо исследования, — мы можем их использовать в работе, впоследствии сделав то, чего нам недостает для полной картины.

Какие исследования делать, решает врач на месте. В данном случае – это обязательно рентгенологическое исследование, компьютерная томограмма, ортопантомограмма, цефалометрический снимок в боковой, прямой проекции, — это опять по необходимости. Также нужно сделать диагностические модели, на которых мы проводим полный анализ состояния прикуса на сегодняшний день. Готовить снимки заранее нет надобности, мы на месте подскажем и определим, что необходимо. Но, конечно, если ранее уже были проведены, какие-либо исследования, — мы можем их использовать в работе, впоследствии сделав то, чего нам недостает для полной картины.

Какие бывают патологии ВНЧС?

Основная проблема – дисфункция, которая включает расширенное состояние и еще две патологии: артрит и артроз. Как мы знаем артрит – это заболевание, при котором появляются жалобы на боли различной интенсивности, начиная от чувства неловкости, неприятных ощущений в области пораженного сустава и вплоть до полного выключения его функции. Одним из ранних и стойких симптомов артритов воспалительного характера является утренняя скованность. Скованность возникает и в другое время дня после более или менее продолжительного периода покоя челюсти. Артроз — это хроническое дистрофическое заболевание суставных поверхностей и мениска височно-нижнечелюстного сустава, сопровождаемое болью в жевательных мышцах.

Скованность возникает и в другое время дня после более или менее продолжительного периода покоя челюсти. Артроз — это хроническое дистрофическое заболевание суставных поверхностей и мениска височно-нижнечелюстного сустава, сопровождаемое болью в жевательных мышцах.

В любом случае если у Вас малейшие проявления дисфункции височно-нижнечелюстного сустава или Вас беспокоят частные проявления: кто-то сильно храпит или скрежещет зубами во сне, Вам можно посоветовать обратиться к специалистам, применяющими методику нейромышечной стоматологии. И если Ваш ортодонт кроме брекет-систем применяет методы для устранения дисфункции ВНЧС, считайте, что Вам повезло. Оптимальный прикус позволит не только создать идеальную улыбку и сохранить зубы здоровыми, но и обеспечит правильную осанку и нормальную работу мышц и суставов.

Какие методы лечение патологий ВНЧС применяются в клиниках сети «Городская стоматология»?

Один из методов лечения височно-нижнечелюстного сустава – это добиться правильной окклюзии, как мы уже говорили – прикуса. Для нахождения верного физиологического состояния нижней челюсти по отношению к верхней мы используем наше диагностическое оборудование, которое записывает движение сустава, — это гнатография, электромеография, самография, именно по этим параметрам мы можем диагностировать патологию ВНЧС – есть ли там перфорация диска, какие-то другие изменения, и отсюда уже строится дальнейший план лечения. В целом, все проводимые мероприятия — это в любом случае комплексный подход, который начинается с санации — лечения всей полости рта, ортодонтии, если это будет показано и приводит, в результате, к восстановлению утраченной высоты прикуса.

Для нахождения верного физиологического состояния нижней челюсти по отношению к верхней мы используем наше диагностическое оборудование, которое записывает движение сустава, — это гнатография, электромеография, самография, именно по этим параметрам мы можем диагностировать патологию ВНЧС – есть ли там перфорация диска, какие-то другие изменения, и отсюда уже строится дальнейший план лечения. В целом, все проводимые мероприятия — это в любом случае комплексный подход, который начинается с санации — лечения всей полости рта, ортодонтии, если это будет показано и приводит, в результате, к восстановлению утраченной высоты прикуса.

Сколько времени потребуется для устранения имеющейся патологии ВНЧС?

Минимальные сроки лечения – от трех до шести месяцев. Но нужно понимать, что ситуации бывают разные, поэтому бывают разные методики лечения и восстановления физиологического состояния ВНЧС. Но, стоит отметить, что улучшение качества жизни наступает намного быстрее, чем того ожидает сам пациент. Здесь все зависит от того как быстро будет проведена диагностика, а потом уже будет решаться вопрос по восстановлению окончательного вида окклюзии: это работы по реконструкции прикуса или уже ортодонтия — коррекция различных зубочелюстных аномалий с помощью брекет-систем различного функционального действия.

Здесь все зависит от того как быстро будет проведена диагностика, а потом уже будет решаться вопрос по восстановлению окончательного вида окклюзии: это работы по реконструкции прикуса или уже ортодонтия — коррекция различных зубочелюстных аномалий с помощью брекет-систем различного функционального действия.

Одним из первых, кто обнаружил связь между ушными болями и нарушенной функцией височно -нижнечелюстных суставов был доктор отоларинголог Джеймс Костен, работавший в 30-е в США. Он написал серию работ в данном направлении, через некоторое время за проблемами, связанными с ВНЧС-суставами прочно утвердился термин синдром Костена. В отечественной медицине существует большое многообразие терминов, описывающих данную дисфункцию. Миофациальный синдром, миофасциальный синдром, хронических подвывих нижней челюсти (со смещением диска или без), артрит, артроз ВНЧ-суставов, синдром дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (СДВНЧС).

Записаться на диагностику и лечение дисфункции височно-нижнечелюстного сустава в Городскую стоматологию на Восстания можно по телефону: 555-81-84.

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону единой справочной службы: 555-44-44.

Поделиться:

Ортогнатическая хирургия. Остеотомия верхней и нижней челюсти. Гениопластика.

В XXI веке современная ортодонтия обладает огромными возможностями для решения проблем аномалий прикуса, которые связаны с неправильным расположением скелетной структуры верхней и нижней челюстей. Неправильный прикус может быть как врожденным, так и приобретенным вследствие полученных травм.

К 16-20 годам человека, такая челюстная аномалия становится более выраженной, что создает определенный дискомфорт, как психологический, так и эстетический. Люди становятся неуверенными в себе, идет снижение собственной оценки. Но это не только вопрос эстетики, подобная патология способствует развитию целого ряда заболеваний суставов, потери зубов, нарушение дыхательной функции и т.д. Все проблемы, связанные с устранением подобной дисгармонии лица, возвращением нормальной окклюзии ( прикуса) и лицевой эстетики, способна решить ортогнатическая хирургия.

В ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России ортогнатические операции выполняют сотрудники научно-клинического отдела челюстно-лицевой хирургии. В нашем Центре работают одни из лучших специалистов России в области ортогнатической хирургии – к.м.н. Сенюк А.Н., Ляшев И.Н., Мохирев М.А. Назарян Д.Н., которые применяют не только самые современные мировые методики, но и пользуются своими собственными разработками.

«Нам часто приходится исправлять ошибки врачей, которые при недостаточном опыте работы с такими пациентами, либо в погоне за прибылью, проводили исправления неправильного прикуса, что в конечном итоге привело к тяжелым осложнениям и неудовлетворенности пациента конечным результатом лечения», — говорит заведующий отделением челюстно-лицевой и реконструктивной хирургии, к.м.н. Назарян Д.Н.

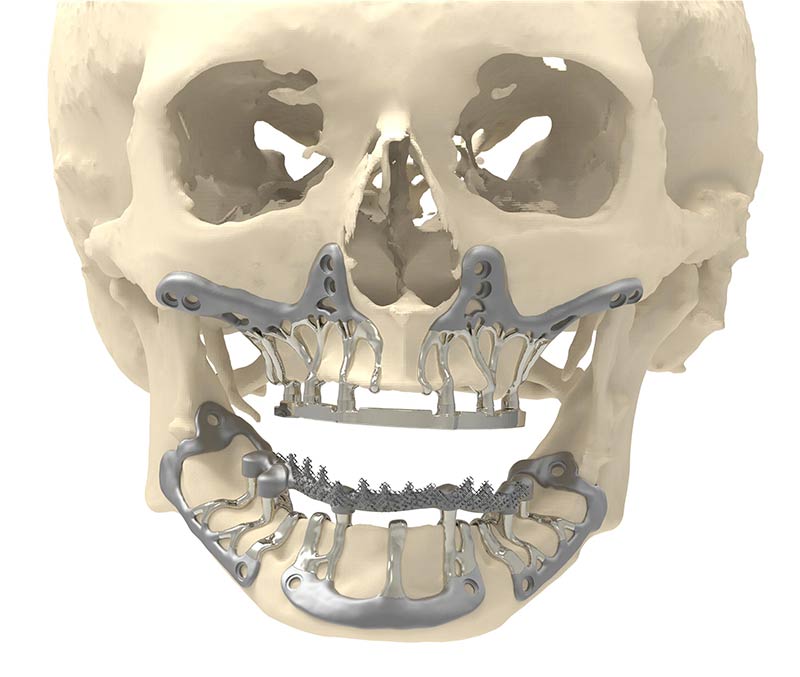

В своей практике наши специалисты для достижения функциональных и эстетических целей проводят комплексное лечение, которое включает ортопедическое и ортодонтическое вмешательство. Только опытный специалист может определить, что брекеты и ортодонтические дуги не смогут избавить пациента со скелетной деформацией челюсти от выступающего вперед подбородка или «десневой улыбки», а наоборот — могут привести к вывиху зубов и развитию височно-нижнечелюстного сустава. Мы комплексно подходим к решению таких задач, суть которых заключается в предварительной этапной подготовке, предварительном 3D планировании. Компьютерная томография, фотографирование, создание гипсовых и STL моделей позволяют нам провести полный предоперационный анализ и модельную хирургию. Ортогнатическая хирургия позволяет переместить одну или обе челюсти пациента вперед-назад, вверх-вниз. Процедура лечения проходит по заранее спланированной схеме, предусматривающей перемещения челюстей, подбородка, мягких тканей, предусматривающей устранение зубоальвеолярной компенсации, выравнивание зубного ряда по отношению к основной кости.

Только опытный специалист может определить, что брекеты и ортодонтические дуги не смогут избавить пациента со скелетной деформацией челюсти от выступающего вперед подбородка или «десневой улыбки», а наоборот — могут привести к вывиху зубов и развитию височно-нижнечелюстного сустава. Мы комплексно подходим к решению таких задач, суть которых заключается в предварительной этапной подготовке, предварительном 3D планировании. Компьютерная томография, фотографирование, создание гипсовых и STL моделей позволяют нам провести полный предоперационный анализ и модельную хирургию. Ортогнатическая хирургия позволяет переместить одну или обе челюсти пациента вперед-назад, вверх-вниз. Процедура лечения проходит по заранее спланированной схеме, предусматривающей перемещения челюстей, подбородка, мягких тканей, предусматривающей устранение зубоальвеолярной компенсации, выравнивание зубного ряда по отношению к основной кости.

Ортогнатические операции выполняют при остеотомии верхней челюсти, когда проводятся внутриротовые костные разрезы над зубами и ниже обеих глазниц, позволяющие переместить верхнюю челюсть, включая небо и верхний ряд зубов. Такое перемещение позиционируют при помощи заранее изготовленной специальной шины, которая будет надежно гарантировать ее правильное положение нижней челюсти по отношению к мягким тканям.

Такое перемещение позиционируют при помощи заранее изготовленной специальной шины, которая будет надежно гарантировать ее правильное положение нижней челюсти по отношению к мягким тканям.

Остеотомия нижней челюсти предусматривает костные разрезы за коренными зубами вдоль челюсти вниз, чтобы нижняя челюсть могла двигаться как единое целое. В результате такой манипуляции нижняя челюсть, с помощью титановой пластины, плавно перемещается на новое место.

Операция гениопластики направлена на выравнивание срединной линии лица пациента, при которой производят отсечение подбородочной части нижней челюсти с перемещением ее в правильном, гармоничном направлении.

Все ортогнатические операции проводятся методом внутриротового доступа и не имеют наружных разрезов и шрамов. Такие операции, во избежании рецидивов, связанных с продолжением роста челюстей, можно проводить пациентам старше 18 лет, так как считается, что к этому возрасту завершается рост челюстей человека. Ортогнатические операции проводятся под общим наркозом и в зависимости от планирования лечения, требующего коррекции, могут длиться от одного до шести часов.

Ортогнатические операции проводятся под общим наркозом и в зависимости от планирования лечения, требующего коррекции, могут длиться от одного до шести часов.

В нашем Центре, с помощью специально изготовленных пластинок из титана, специалисты фиксируют все отделяемые части челюсти. После операции возможны следующие временные симптомы – послеоперационный отек, синяки в области губ и щеки, затруднение общения в первую неделю после операции, ограниченная гигиена полости рта, онемение оперируемой области, ощущение заложенности носа. Для того, чтобы свести к минимуму риски и осложнения после операции, пациент должен выполнять рекомендации врача в восстановительном периоде. После операции пациентам рекомендована полужидкая пища, особых ограничений по питанию не существует.

Благодаря Сенюку Андрею Николаевичу в России ортогнатическая операция стала проводиться полностью с применением внутриротовых доступов, с применением предварительного предоперационного планирования таким образом, что достигается точно спланированный заранее результат, совпадающий с конечным и в плане эстетики и прикуса. Именно он организовал первую в России международную конференцию поортофациальной хирургии.

Именно он организовал первую в России международную конференцию поортофациальной хирургии.

Многолетний опыт в ортогнатической хирургии и глубокое знание проблемы позволят нашим высококвалифицированным специалистам творить чудеса, как отмечают сами пациенты), возвращать пациентам уверенность в себе, вести полноценный образ жизни. Хирургическая бригада отдела, во главе с д.м.н., профессором Караяном А.С., для каждого пациента разрабатывает индивидуальную программу лечения, а внимание и тепло со стороны лечащего персонала гарантировано всем!

Клинические случаи

Пример 1

|

Диагноз: сочетанная деформация челюстей, асимметричная деформация по горизонтали. Планируется: остеотомия челюстей по Ле_Форт 1 и сагитальная нижней челюсти. |

|||

| На 7-е сутки: | ||

Другие примеры:

| ДО | ПОСЛЕ |

Влияние сокращения челюстей на здоровье человека

Для многих из нас ортодонтическая работа — установка брекетов, ношение ретейнеров — была просто обрядом посвящения в позднем детстве. То же самое относится и к выдергиванию зубов мудрости в раннем взрослом возрасте. Другие распространенные состояния, в том числе боль в челюсти и обструктивное апноэ во сне — когда вялые мышцы горла прерывают дыхание во время отдыха — также кажутся нормой.

То же самое относится и к выдергиванию зубов мудрости в раннем взрослом возрасте. Другие распространенные состояния, в том числе боль в челюсти и обструктивное апноэ во сне — когда вялые мышцы горла прерывают дыхание во время отдыха — также кажутся нормой.

В новом исследовании говорится, что родители и опекуны могут предпринять шаги, чтобы способствовать правильному развитию рта, челюстных костей и мускулатуры лица у детей, чтобы предотвратить будущие проблемы со здоровьем и хронические заболевания. (Изображение предоставлено Getty Images)

Более широкое научное сообщество в значительной степени считает, что основная аномалия, стоящая за этими проблемами, является наследственной и неизлечимой, и предпочитает бороться с симптомами с помощью медицинских устройств и постфактум вмешательств.

Но в новом исследовании исследователи из Стэнфорда и их коллеги утверждают, что все эти и многие другие проблемы на самом деле являются относительно новыми проблемами, от которых страдают современные люди, и их можно проследить до сокращения наших челюстей. Более того, они утверждают, что эта «эпидемия челюстей» имеет в основном не генетическое происхождение, как считалось ранее, а скорее болезнь образа жизни. Это означает, что эпидемия в значительной степени является результатом действий человека и сродни ожирению, диабету 2 типа, сердечным заболеваниям и некоторым видам рака.

Более того, они утверждают, что эта «эпидемия челюстей» имеет в основном не генетическое происхождение, как считалось ранее, а скорее болезнь образа жизни. Это означает, что эпидемия в значительной степени является результатом действий человека и сродни ожирению, диабету 2 типа, сердечным заболеваниям и некоторым видам рака.

В исследовании, опубликованном в журнале BioScience , собрано все больше данных исследований, проведенных по всему миру в отношении эпидемии челюстей, а также способов активного решения этой проблемы. Согласно исследованию, родители и опекуны могут предпринять шаги, чтобы способствовать правильному развитию рта, челюстных костей и мускулатуры лица у детей, чтобы предотвратить будущие проблемы со здоровьем и хронические заболевания.

«Эпидемия челюстей очень серьезна, но хорошая новость заключается в том, что мы действительно можем что-то с этим сделать», — сказал Пол Эрлих, почетный профессор демографических исследований в Стэнфорде и один из авторов исследования.

Новое исследование основано на книге Эрлиха, написанной в соавторстве с ортодонтом и ведущим автором исследования Сандрой Кан, под названием « Челюсти: история скрытой эпидемии », опубликованной издательством Стэнфордского университета в 2018 году. Два других исследователя из Стэнфорда, Роберт Сапольски и Маркус Фельдман внесли свой вклад в новое исследование. Сенг-Мун «Саймон» Вонг, дантист общего профиля, занимающийся частной практикой в Австралии, также был соавтором.

Основано на образе жизни, а не на генетике

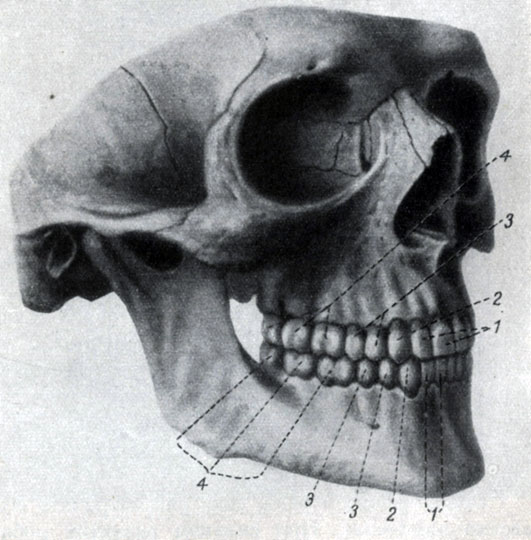

Антропологи давно заметили существенные различия между челюстями и зубами в современных черепах по сравнению с доземледельческими охотниками-собирателями тысяч лет назад. Различия разительны даже по сравнению с людьми, которые жили всего полтора века назад в доиндустриальные времена. У этих бывших людей были обнаружены скученность маленьких зубов, ретенция зубов мудрости (главная причина их хирургического удаления в настоящее время) или неправильный прикус — ненормальное положение верхних и нижних зубов, когда рот закрыт.

Предположение, что генетика несет главную ответственность за внезапный современный рост этих стоматологических заболеваний, не имеет смысла, сказал Эрлих. «Не хватило времени для эволюции в течение всего нескольких поколений, чтобы заставить наши челюсти сжиматься», — сказал Эрлих. Также нет никаких доказательств давления отбора, которое благоприятствовало бы людям с меньшей челюстью, дающим больше потомства — и, таким образом, увековечивающим черту — чем люди с нормальной челюстью.

«Доказательства генетического вклада в эпидемию челюстей неубедительны», — сказал Фельдман, популяционный генетик, профессор Бернет С. и Милдред Финли Вулфорд и профессор биологии.

Вместо этого глубокие физиологические изменения могут происходить в человеческой популяции через короткие промежутки времени, указал Фельдман, исключительно в результате факторов окружающей среды, таких как выбор питания и культурные нормы. Например, после Второй мировой войны переход от обильного потребления риса к большему количеству молочных продуктов и белка в детстве был связан с тем, что японские мужчины прибавили около 5 дюймов в среднем росте взрослого человека.

Это доказывает, что во многих случаях выбор образа жизни может иметь такое же сильное, если не большее влияние на человеческие черты, как и лежащая в основе генетика. «Генетический вклад в черту, если он есть, не обязательно приговаривает вас к жизни с этой чертой», — сказал Фельдман. «Почти во всех случаях вы не можете вмешаться с медицинской точки зрения, чтобы изменить генетический вклад; это недействительно. Но действенными являются вещи, о которых говорится в этом исследовании, а также в книге Пола и Сандры».

Содействующие факторы

Имеющиеся данные указывают на эпидемию челюстей, возникшую, когда человечество претерпело радикальные изменения в поведении с появлением сельского хозяйства, оседлого образа жизни (поселение на одном месте в течение длительного времени) и индустриализации. Одним из очевидных факторов является смягчение диеты, особенно в связи с относительно недавним изобретением обработанных пищевых продуктов. Кроме того, в настоящее время требуется меньше жевать, чтобы получить адекватное питание — наши предки, конечно, не наслаждались питательной роскошью хлебать протеиновые коктейли.

Эрлих и его коллеги утверждают, что менее очевидной, хотя и более важной причиной эпидемии челюстей является рост того, что они называют плохой осанкой. Наши кости растут, развиваются и меняют форму под воздействием мягкого, но постоянного давления, как показали многочисленные исследования. Правильное развитие челюсти и связанных с ней мягких тканей определяется оральной позой — положением челюстей и языка в то время, когда дети не едят и не говорят. Это положение особенно важно ночью во время длительных периодов сна, когда глотание поддерживает правильное, мягкое давление. Теперь, когда и дети, и взрослые спят на щадящих матрасах и подушках, а не на твердой земле, как это делали их предки, рты с большей вероятностью будут открываться, нарушая позиционирование и глотание.

Чтобы способствовать правильному развитию челюсти, не начинайте спать на камнях. Исследователи говорят, что, скорее, могут помочь базовые методы, такие как жевание жевательной резинки без сахара, а также давать детям менее мягкую пищу при переходе на твердую пищу. Кан и Вонг также практикуют то, что они называют форвардонтикой, которая включает в себя такие упражнения, как правильное дыхание и глотание, чтобы направлять рост челюсти у детей в возрасте от 2 лет, а не ждать, пока дети станут старше и потребуют более серьезных вмешательств. Чтобы повысить осведомленность об эпидемии челюстей и о том, как лучше с ней бороться, Эрлих и его соавторы читали лекции на собраниях ортодонтов и увидели некоторый положительный импульс. «Нет никаких сомнений в том, что некоторые клинические практики движутся в этом направлении, — сказал Эрлих, — но нам предстоит еще много работы».

Кан и Вонг также практикуют то, что они называют форвардонтикой, которая включает в себя такие упражнения, как правильное дыхание и глотание, чтобы направлять рост челюсти у детей в возрасте от 2 лет, а не ждать, пока дети станут старше и потребуют более серьезных вмешательств. Чтобы повысить осведомленность об эпидемии челюстей и о том, как лучше с ней бороться, Эрлих и его соавторы читали лекции на собраниях ортодонтов и увидели некоторый положительный импульс. «Нет никаких сомнений в том, что некоторые клинические практики движутся в этом направлении, — сказал Эрлих, — но нам предстоит еще много работы».

Лучшая жизнь, начиная с челюсти

Преимущества не ограничиваются только более прямыми зубами, более широкими челюстями и более сильными мышцами рта. Сокращение недосыпания из-за апноэ во сне — еще одно достижение, которое имеет множество дополнительных преимуществ. Лишение сна увеличивает стресс, который связан с повышенным риском сердечных заболеваний, высокого кровяного давления, депрессии, рака и болезни Альцгеймера у взрослых и с синдромом дефицита внимания и гиперактивности у детей.

«Неадаптивный профиль «челюстей» может нарушить нашу реакцию на стресс и, в конечном итоге, вызвать больший стресс и хроническую активацию реакции организма на стресс», — сказал Сапольски, профессор Джона А. и Синтии Фрай Ганн и профессор биологии, неврологии и неврологических наук и нейрохирургии, чьи исследования сосредоточены на стрессе.

Эрлих надеется, что повышенное внимание и исследования, направленные на борьбу с эпидемией челюстей, смогут переломить ситуацию.

«Мы собираемся продолжать изучать причины эпидемии челюстей и распространять информацию о том, что это заболевание хорошо поддается лечению в раннем возрасте», — сказал Эрлих. «Родители и опекуны в сотрудничестве со стоматологами и ортодонтами могут помочь детям избежать серьезных проблем со здоровьем в дальнейшей жизни».

Эрлих, Сапольски и Фельдман — преподаватели Школы гуманитарных и естественных наук. Сапольски и Фельдман также являются членами Stanford Bio-X и Института неврологии Ву Цая. Фельдман также является членом Стэнфордского института рака и Стэнфордского института окружающей среды Вудса.

Фельдман также является членом Стэнфордского института рака и Стэнфордского института окружающей среды Вудса.

Чтобы прочитать все статьи о науке Стэнфорда, подпишитесь на выходящий раз в две недели Stanford Science Digest.

Анатомическая модель челюсти человека, прозрачная с зубами

Сопутствующие товары

В корзину

Быстрый просмотр

Модель человеческого черепа Axis Scientific в натуральную величину с анатомической моделью жевательных мышц

Axis Scientific

Розничная цена $110.00

Сегодняшняя цена Цена продажи 94,00 $

Axis Scientific Модель человеческого черепа в натуральную величину с жевательными мышцами

Модель человеческого черепа Axis Scientific в натуральную величину с жевательными мышцами представляет собой анатомически точную копию человеческого черепа. ..

..

В корзину

Быстрый просмотр

Модель чистки зубов Axis Scientific, увеличенная в 3 раза с помощью гигантской щетки

Axis Scientific

Розничная цена $88.00

Сегодняшняя цена Цена продажи 74,00 $

Модель рта Axis Scientific, увеличенная в 3 раза, с зубной щеткой Увеличенная в 3 раза модель рта Axis Scientific с зубной щеткой обеспечивает увеличенное исследование рта и зубов человека. Эта модель увеличена до…

В корзину

Быстрый просмотр

Ламинированная анатомическая таблица человеческого черепа

Анатомия Рюдигера

Розничная цена $24. 00

00

Сегодняшняя цена Цена продажи 22,00 $

На схеме анатомии человеческого черепа изображен череп под любым возможным углом, включая красивые иллюстрации с боковых проекций, передних и задних проекций и даже несколько проекций изнутри…

В корзину

Быстрый просмотр

Rudiger Anatomie Premium Демонстрационный череп из 14 частей Deluxe

Анатомия Рюдигера

Розничная цена $935,00

Сегодняшняя цена Цена продажи 850,00 $

Если вы ищете детали, которые могут соответствовать только настоящему костяному черепу, то на этом ваши поиски заканчиваются! Эксперты сходятся во мнении: это один из самых детализированных и точных пластиковых человеческих черепов, доступных на. ..

..

В корзину

Быстрый просмотр

Ламинированная настенная диаграмма «Анатомия зубов» с цифровым кодом загрузки

Body Scientific Incorporated

Розничная цена $24.00

Сегодняшняя цена Цена продажи 21,50 $

Эта настенная диаграмма от Body Scientific International содержит подробные иллюстрации зубов, кариеса и заболеваний пародонта. Эта диаграмма ламинирована, чтобы обеспечить прочную долговечную поверхность и…

Клиенты также просмотрели

В корзину

Быстрый просмотр

Модель анатомии больных зубов и десен

GPI Anatomicals

Текущая цена Цена продажи 99,20 $

Модель больных зубов и десен представляет собой увеличенную модель премоляров, демонстрирующую многие распространенные стоматологические проблемы, в том числе абсцесс, прогрессирующий периодонтит, полость, пломбирование кариеса коронки, гингивит, зубной налет. ..

..

В корзину

Быстрый просмотр

Axis Scientific 8-Part Deluxe Human Brain with Arteries

Axis Scientific

Розничная цена 210,00 долларов США

Сегодняшняя цена Цена продажи 179,00 $

Новинка от Axis Scientific, эта усовершенствованная модель человеческого мозга в натуральную величину станет захватывающим и подробным дополнением к вашим исследованиям. Этот мозг, помеченный 41 структурой, представляет собой пособие для изучения идей для…

В корзину

Быстрый просмотр

Ламинированная настенная диаграмма «Анатомия зубов» с цифровым кодом загрузки

Body Scientific Incorporated

Розничная цена $24. 00

00

Сегодняшняя цена Цена продажи 21,50 $

Эта настенная диаграмма от Body Scientific International содержит подробные иллюстрации зубов, кариеса и заболеваний пародонта. Эта диаграмма ламинирована, чтобы обеспечить прочную долговечную поверхность и…

В корзину

Быстрый просмотр

Ламинированная анатомическая таблица человеческого черепа

Анатомия Рюдигера

Розничная цена $24.00

Сегодняшняя цена Цена продажи 22,00 $

На схеме анатомии человеческого черепа изображен череп под любым возможным углом, включая красивые иллюстрации с боковых проекций, передних и задних проекций и даже несколько проекций изнутри. ..

..

В корзину

Быстрый просмотр

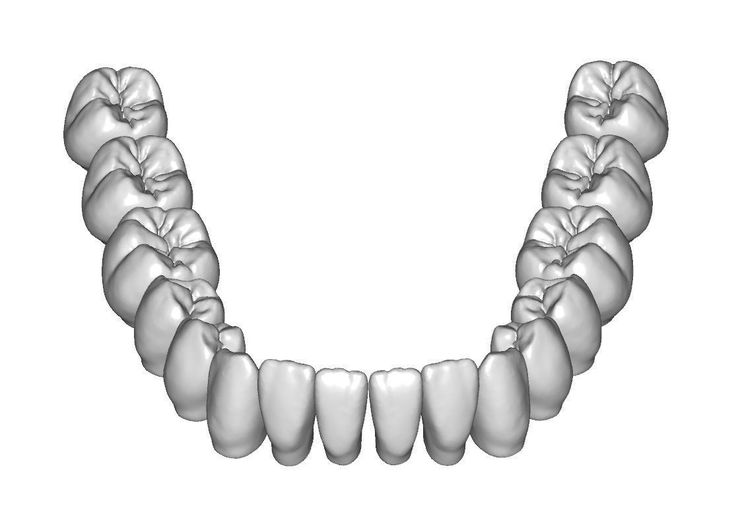

Модель анатомии развития зубов и челюсти

Denoyer-Geppert

Розничная цена $385.00

Сегодняшняя цена Цена продажи 348,50 $

Эта четвертая серия из 4 частей посвящена развитию зубов и челюстей, визуализированных с помощью небьющихся пластиковых анатомических моделей в натуральную величину, которые были установлены на единой деревянной основе. Эта серия прослеживает…

В корзину

Быстрый просмотр

Модель чистки зубов Axis Scientific, увеличенная в 3 раза с помощью гигантской щетки

Axis Scientific

Розничная цена $88. 00

00

Сегодняшняя цена Цена продажи 74,00 $

Модель рта Axis Scientific, увеличенная в 3 раза, с зубной щеткой Увеличенная в 3 раза модель рта Axis Scientific с зубной щеткой обеспечивает увеличенное исследование рта и зубов человека. Эта модель увеличена до…

В корзину

Быстрый просмотр

Анатомическая модель человеческого черепа Axis Scientific, состоящая из 3 частей в натуральную величину

Axis Scientific

Розничная цена $70.00

Сегодняшняя цена Цена продажи 59,99 $

Axis Scientific Трехкомпонентная модель человеческого черепа в натуральную величину с подробным учебным пособием

Модель человеческого черепа Axis Scientific, состоящая из трех частей в натуральную величину, представляет собой анатомически точную копию человеческого черепа. ..

..

В корзину

Быстрый просмотр

Ламинированная анатомическая таблица мышц головы

Анатомия Рюдигера

Розничная цена $18.00

Сегодняшняя цена Цена продажи 16,50 $

Таблица анатомии мускулатуры головы представляет собой очень подробное и прекрасно иллюстрированное изображение мышц, составляющих нашу голову, части шеи и плеч. С несколькими иллюстрациями…

В корзину

Быстрый просмотр

Модель анатомии ясного черепа ВНЧС

GPI Anatomicals

Текущая цена Цена продажи $132,75

Эта уникальная модель височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) демонстрирует проблемные состояния, связанные с капсулой сустава. Эта анатомическая модель делает акцент на диске, окружающей кости…

Эта анатомическая модель делает акцент на диске, окружающей кости…

В корзину

Быстрый просмотр

Axis Scientific Полости носа, рта и горла с гортанью

Axis Scientific

Розничная цена $586,00

Сегодняшняя цена Цена продажи 498,00 $

Информация о головке и шее Axis Scientific Deluxe. Эта роскошная модель головы от Axis Scientific демонстрирует более 100 узнаваемых особенностей и состоит из двух частей со съемными частями, которые…

Человеческая нижняя челюсть и происхождение речи

На этой странице

РезюмеВведениеВыводыБлагодарностиСсылкиАвторское правоСтатьи по теме

Среди уникальных черт человеческих нижних челюстей обнаружение относительно большего использования кортикальной кости по сравнению с нижними челюстями. другие гоминоиды. Функциональное значение этого признака неправдоподобно связано с жевательными потребностями, учитывая уменьшение

жевательная мускулатура в эволюции человека и поведенческие

универсальность внеротового приготовления пищи у недавних людей. Точно так же наличие большего количества нижнечелюстной кости не является

коррелированный эффект системной прочности скелета, поскольку

грацилизация скелета является признаком диагностики современного

люди. Нижнечелюстной симфиз у современного человека проявляется как

подбородок, и именно здесь гипертрофия кортикальной кости наиболее выражена.

произносится. Потенциальная ковариация между выражением

подбородок и гипертрофия костей исследуются в попытке прояснить

соответствующие им биомеханические роли. Текущие разработки в

биомеханика скелета подразумевает низкую амплитуду, высокую частоту

напряжения при гипертрофии костей. Физиология речевого производства

вероятно, чаще вызывает деформации нижнечелюстной кости

и меньшей величины, чем связанные с жеванием.

другие гоминоиды. Функциональное значение этого признака неправдоподобно связано с жевательными потребностями, учитывая уменьшение

жевательная мускулатура в эволюции человека и поведенческие

универсальность внеротового приготовления пищи у недавних людей. Точно так же наличие большего количества нижнечелюстной кости не является

коррелированный эффект системной прочности скелета, поскольку

грацилизация скелета является признаком диагностики современного

люди. Нижнечелюстной симфиз у современного человека проявляется как

подбородок, и именно здесь гипертрофия кортикальной кости наиболее выражена.

произносится. Потенциальная ковариация между выражением

подбородок и гипертрофия костей исследуются в попытке прояснить

соответствующие им биомеханические роли. Текущие разработки в

биомеханика скелета подразумевает низкую амплитуду, высокую частоту

напряжения при гипертрофии костей. Физиология речевого производства

вероятно, чаще вызывает деформации нижнечелюстной кости

и меньшей величины, чем связанные с жеванием. Следовательно, овладение языком, вероятно, объясняет корковую

гипертрофия нижней челюсти современного человека. Его роль в эволюции

и развитие подбородка менее ясно.

Следовательно, овладение языком, вероятно, объясняет корковую

гипертрофия нижней челюсти современного человека. Его роль в эволюции

и развитие подбородка менее ясно.

1. Введение