25. Классификация периодонтита. Этиология и патогенез, методы диагностики.

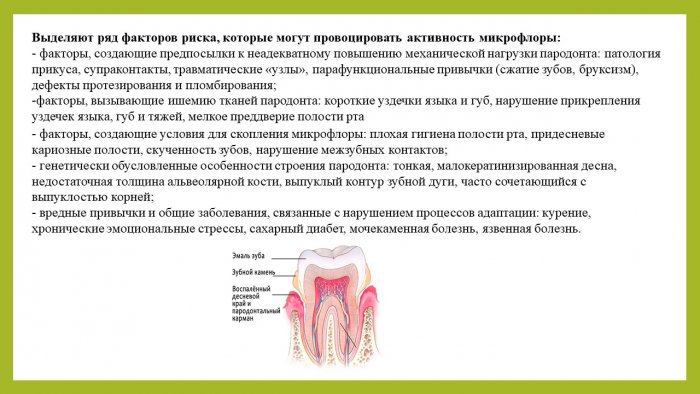

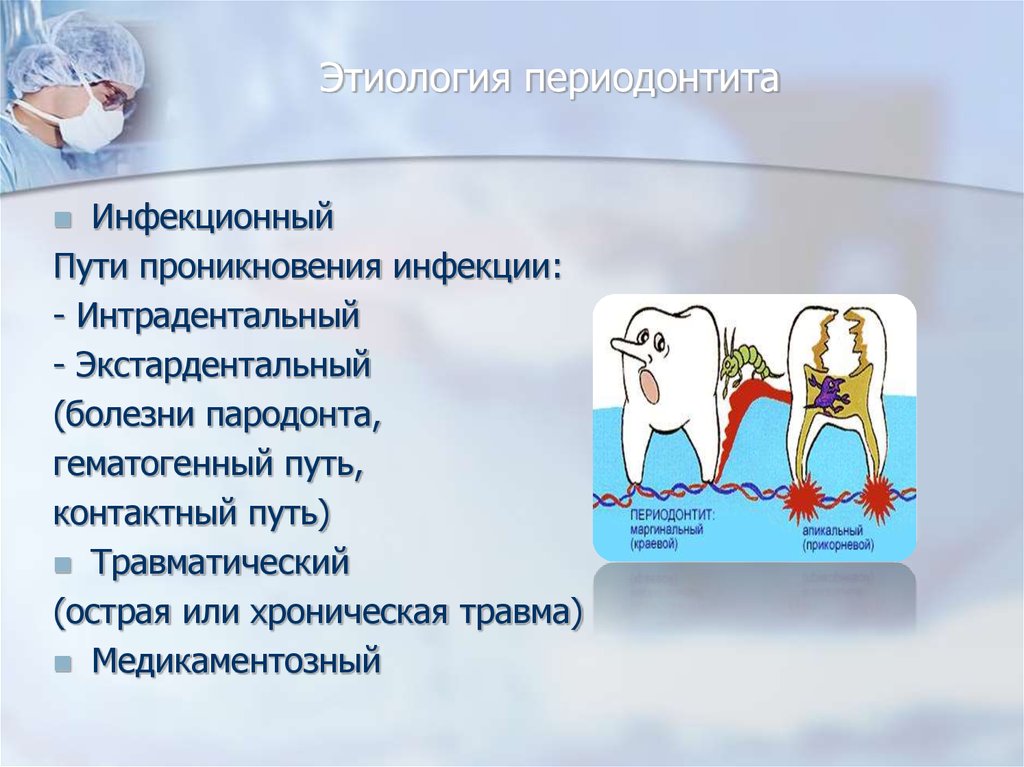

По происхождению: Инфекционный периодонтит. Развивается вследствие проникновения бактерий и их токсинов в ткани периодонта с последующим развитием в них воспаления.

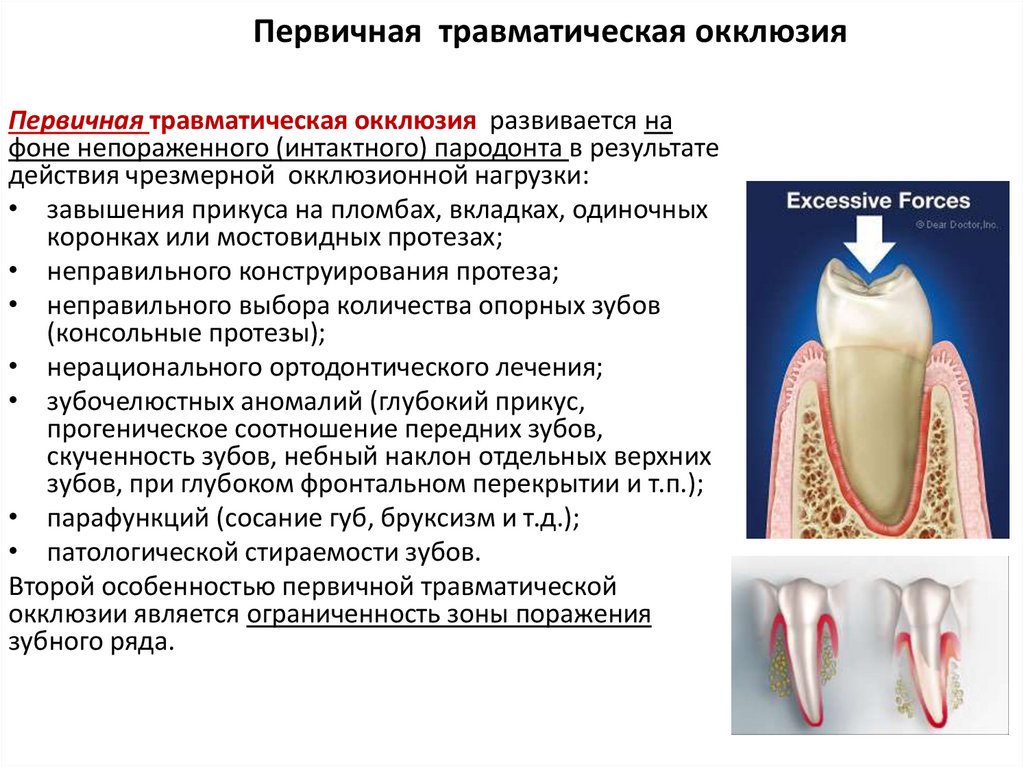

Травматический периодонтит. Вызван в результате воздействия на периодонт травматического фактора. Это может быть сильная однократная травма, например, удар или ушиб зуба. А может быть длительно текущая, слабой интенсивности микротравма, например, завышающая пломба, «прямой» прикус, перегрузка зубов или вредные привычки.

Медикаментозный периодонтит. Возникает вследствие проникновения сильнодействующих химических веществ, таких как, мышьяковистая паста, формалин, фенол и т.д.

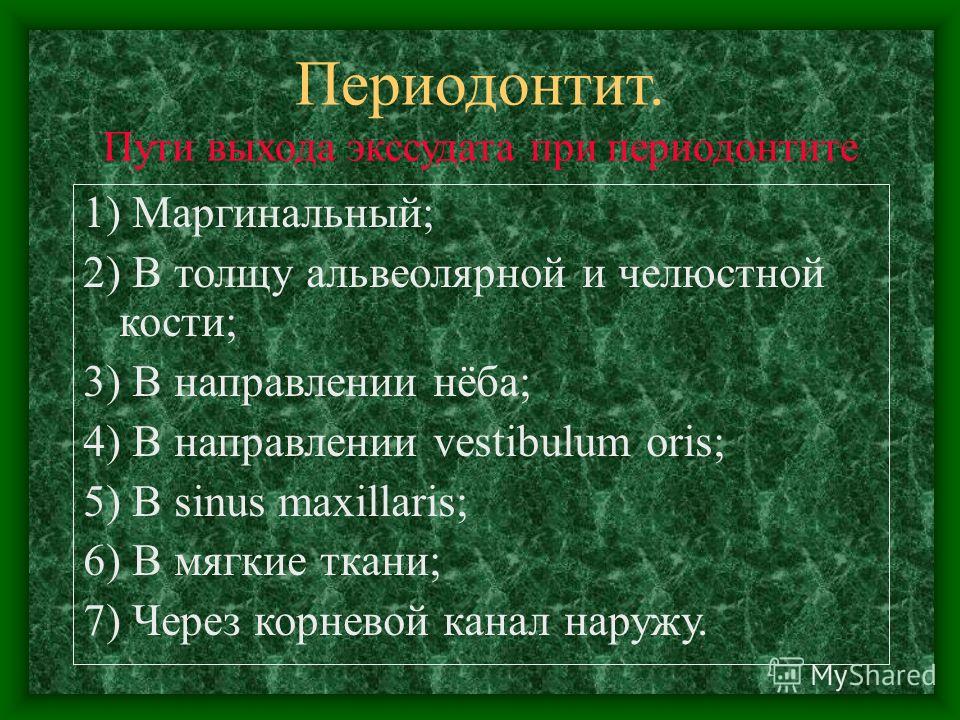

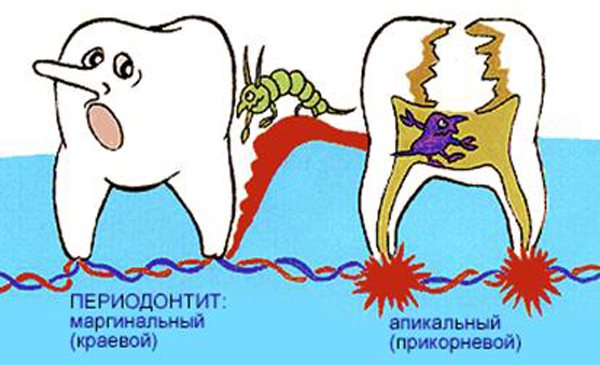

По локализации: верхушечный, маргинальный.

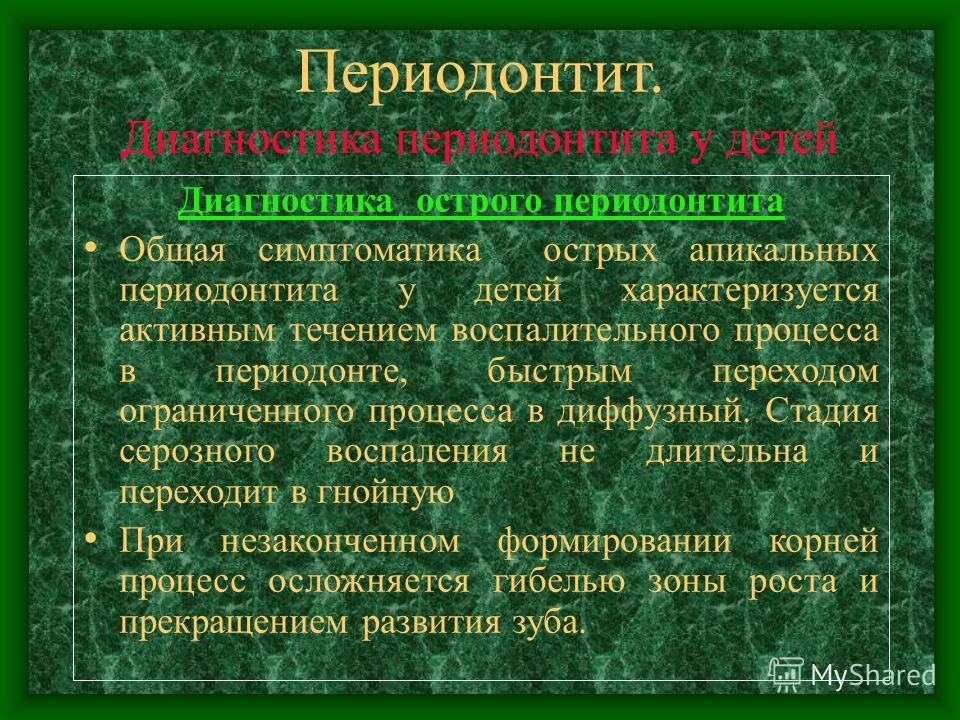

По клиническому течению: острый( серозный,гнойный)

хронич(гранулирующий, гранулематозный, фиброзный)

Периодонтит в стадии обострения.

Этиология:

инфкция, травма, токсическое действие

медикаментозных препаратов.

Диагностика: опрос, осмотр, зондирование, температурные тесты, перкусия, пальпация мягких тканей, определение подвижности зуба. Для уточнения диагноза могут быть использованы электроодонтодиагностика, трансиллюминация, рентгенологическое исследование.

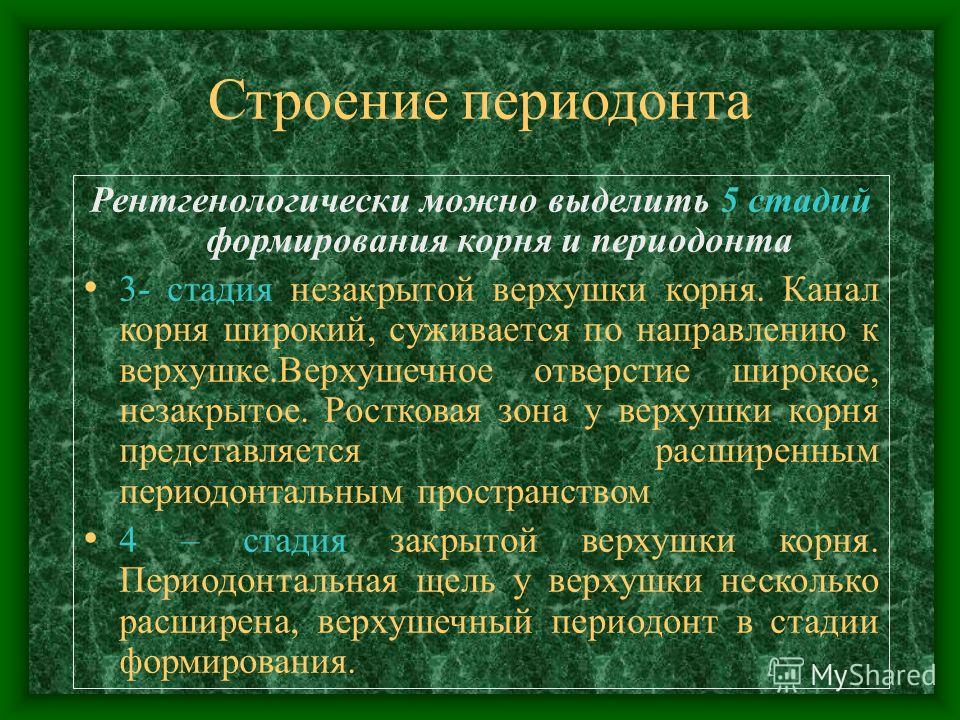

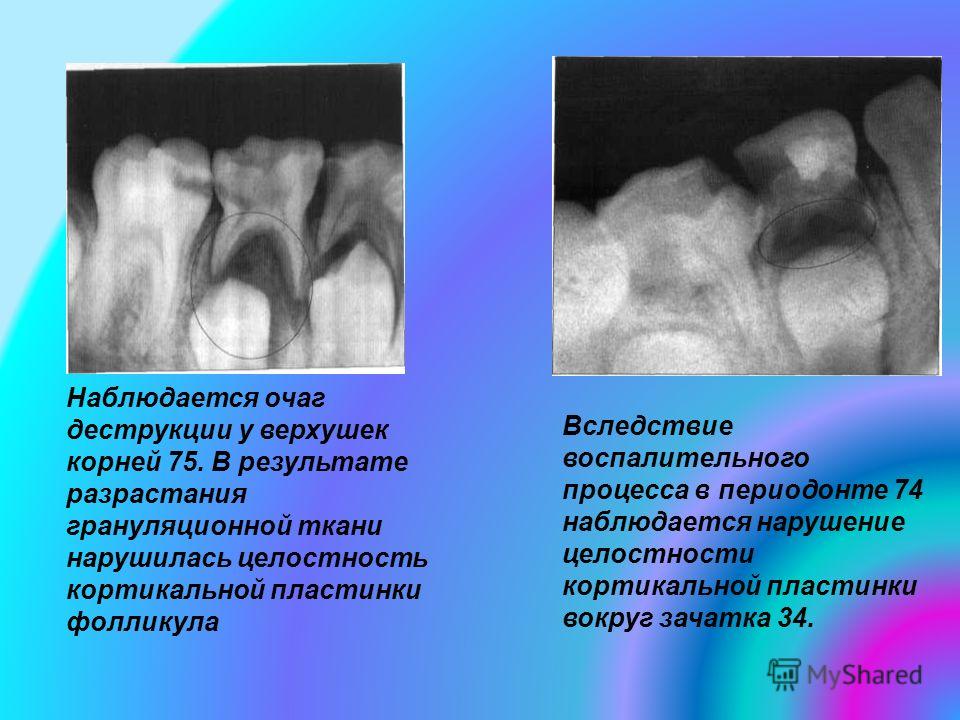

Хронический фиброзный периодонтит Rg чаще обнаруживают расширение периодонтальной щели в области верхушки в форме остроконечного колпачка.

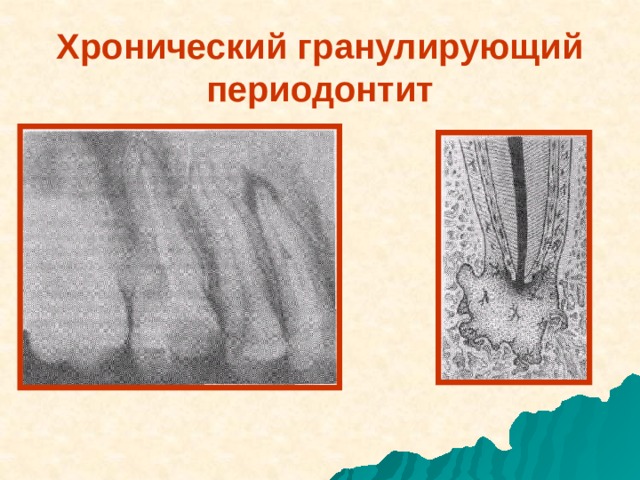

Хронический гранулирующий периодонтит Дифференциальная диагностика. Хронический гранулирующий периодонтит может быть легко дифференцирован от фиброзного периодонтита по характеру признаков, которые проявляются перкуссии и пальпации, наличием гиперемии и отечности слизистой оболочки в области апексу, а также фистулы или рубца на месте последней. Диффузное просветление неправильной формы в отдельных участках апикальной части альвеолы на рентгеновских снимках позволяет уточнить диагноз.

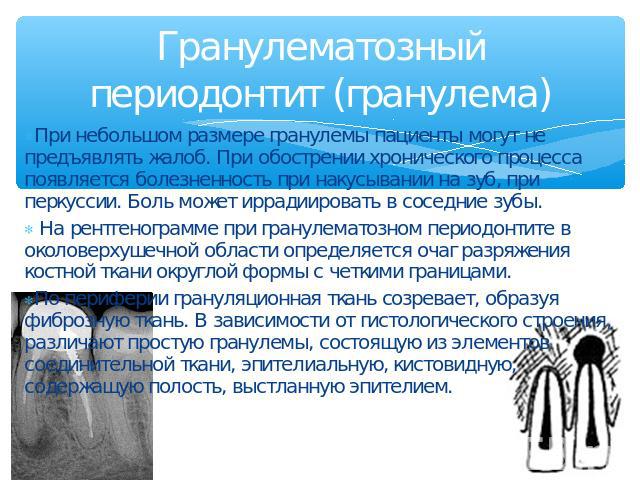

Хронический

гранулематозный периодонтит

Дифференциальную

диагностику проводят на основании

клинических симптомов (внешний вид зуба

и окружающей слизистой оболочки, данные

перкуссии и др.

Классификация пломбировочных материалов. Материалы для временных пломб и лечебных прокладок.

К временным пломбировочным материалам относятся:

1. искусственный дентин

2. дентин паста

3. виноксол

4. цинкоксиэвгеноловый цемент

5. поликарбоксилатный цемент

К постоянным пломбам относятся:

1. цементы:

А) фосфат — цемент

Б) силицин

В) силидонт

2. Амальгамы:

А) серебряная

Б) медная

В) галлодент — М

3. На основе искусственных смол:

На основе искусственных смол:

А) акриловые

Б) эпоксидная

В) композиционные

4. Вкладки:

А) пластмассовые

Б) фарфоровые

В) металлические (литье)

III. Для прокладок

1. Лечебные

А) кальций-содержащие препараты (кальцин, кальмецин, кальцидонт, кальцикур и др.)

Б) цинкоксиэвгеноловый цемент

В) комбинированные пасты

2. Изолирующие

А) фосфат-цемент

Б) серебро-содержащий фосфат-цемент

В) висфат-цемент

Г) лаки

Д) искусственный дентин

IV. Для пломбирования корневых каналов:

1. Пластичные нетвердеющие

А) антисептические

2. Пластичные твердеющие:

А) фосфат-цемент

Б) парацин

В) эндодент

Г) гваякрил

3. Твердые (штифты):

А) пластмассовые

Б) гаттаперчовые

В) металлические

Временные

материалы применяются для изоляции

лекарственных прокладок, оставленных

на дне кариозной полости, в пульповой

камере или на устьях корневых каналов. А также в качестве прокладок для

постоянной пломбы.Требования, предъявляемые

к временным пломбировочным материалам,

весьма обширны, они должны быть

пластичными, легко вводиться и выводиться

из кариозной полости, не инактировать

лекарственные вещества, быть достаточно

прочными и индиферрентными к пульпе

зуба и СОПР, не растворяться в ротовой

жидкости и обеспечивать герметическое

закрытие дефекта на необходимый срок,

но не менее 3 суток. Этим требованиям в

той или иной мере отвечают материалы,

применяемые для временных пломб.

Замешиваются временные пломбировочные

материалы на шероховатой поверхности

стекла металлическим или пластмассовым

шпателем. В кариозную полость материалы

вводятся одной порцией, приглаживаются

ватным тампоном, не конденсируются.

А также в качестве прокладок для

постоянной пломбы.Требования, предъявляемые

к временным пломбировочным материалам,

весьма обширны, они должны быть

пластичными, легко вводиться и выводиться

из кариозной полости, не инактировать

лекарственные вещества, быть достаточно

прочными и индиферрентными к пульпе

зуба и СОПР, не растворяться в ротовой

жидкости и обеспечивать герметическое

закрытие дефекта на необходимый срок,

но не менее 3 суток. Этим требованиям в

той или иной мере отвечают материалы,

применяемые для временных пломб.

Замешиваются временные пломбировочные

материалы на шероховатой поверхности

стекла металлическим или пластмассовым

шпателем. В кариозную полость материалы

вводятся одной порцией, приглаживаются

ватным тампоном, не конденсируются.

1.

Искусственный дентин (цинк-сульфатный

цемент) — это порошок белого цвета,

состоящий из 24 % сернокислого цинка, 66

% окиси цинка, 10 % каолина. Замешивается

на дистиллированной воде до консистенции

сметаны. При постановке временной пломбы

требуется тщательно высушить кариозную

полость, т. к. в присутствии ротовой

жидкости материал не затвердевает. Срок

службы этой пломбы 1-3 суток.

к. в присутствии ротовой

жидкости материал не затвердевает. Срок

службы этой пломбы 1-3 суток.

2. Дентин-паста. Состоит из искусственного дентина, ароматических веществ и глицерино-вазелиновой основы. Материал обладает хорошей адгезией, способен затвердевать во влажной среде, при температуре полости рта, в течение 8-10 часов. Срок службы этой пломбы 7-10 суток.

3. Виноксол. Состоит из порошка и жидкости, хранимых отдельно. Порошок белого цвета, содержит 89 % окиси цинка, 5 % сульфата кальция, 6 % карбоната кальция. Жидкость — полистирол (5 %) в гваяколе (95 %). Материал обладает хорошей адгезией, не раздражает пульпу зуба. Имеет достаточную механическую прочность, которая позволяет продлить срок службы пломбы до 6 месяцев.

4.Цинк-эвгенольный

цемент (ЦЭЦ). Состоит из окиси цинка и

эвгенола, хранимых отдельно. Готовится

ЦЭЦ перед применением, замешивается на

шероховатой поверхности стекла до

консистенции пасты. Отвердевание

материала наступает во влажной среде,

при температуре полости рта, в течение

8-12 часов. Данный пломбировочный материал

обладает легким седативным и обезболивающим

действиями, выраженными антисептическими

и регенераторными свойствами.

Данный пломбировочный материал

обладает легким седативным и обезболивающим

действиями, выраженными антисептическими

и регенераторными свойствами.

5.Поликарбоксилатный цемент (ПКЦ). Состоит из отдельно хранимого порошка (окись цинка) и жидкости (37 % водный раствор полиакриловой кислоты). ПКЦ способен обеспечить химическую связь с тканями зуба, образуя прочное сцепление между разнородными поверхностями. Материал имеет высокую биологическую совместимость с тканями зуба, непроницаем для кислот и мономеров, выделяющихся при затвердевании пломбы.

6.Симпат (производитель Франция).

Хорошо переносится зубными тканями; быстро затвердевает в полости; сцепляется с дентином; обеспечивает герметичность при пломбировании. Симпат не вызывает раздражения. Симпат выпускают двух видов:

— розового цвета;

— белого цвета.

Симпат

розовая наносится поверх ватного тампона

или непосредственно в полость зуба.

Симпат белая более пластична, чем

розовая, предназначена для пломбирования

живых зубов, ее обычно наносят на тампон

для предотвращения болезненных

компрессионных явлений.

Материалы для лечебных прокладок должны:

оказывать противовоспалительное,антимикробное,одонтотропное действие;

не раздражать пульпу зуба;

обеспечивать прочную герметизацию подлежащего дентина, связь с тканями зуба, прокладочным и постоянным пломбировочными материалами;

соответствовать физико-механическим свойствам постоянных пломбировочных материалов.

Лечебная

прокладка накладывется на дно полости

до наложения изолирующей прокладки и

постоянной пломбы. Выраженная щелочная

реакция гидрооксида кальция, который

входит в состав лечебных прокладок,

нормализует кровообращение пульпы и

стимулирует интенсивное отложение

заместительного дентина, уменьшает

вероятность попадания инфекции под

пломбой. В настоящее время ,одной из

самых прочных и обладающих бактериостатическим

эффектом является светоотверждаемая

прокладка LIFE. Эта прокладка способствует

образованию вторичного дентина, изолирует

пульпу от термического ожога, имеет

превосходные механические свойства:хорошую

пластичность, высокую сопротивляемость

к нарастанию давления, не тормозит

полимеризацию акриловых и композитных

реставраций.

Периодонтиты. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, хирургическое лечение

ПЕРИОДОНТИТЫ

ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ,

КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА,

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ.

Выполнила:

Ординатор первого года

обучения по специальности

«хирургическая стоматология»

Скурковина В.Ю.

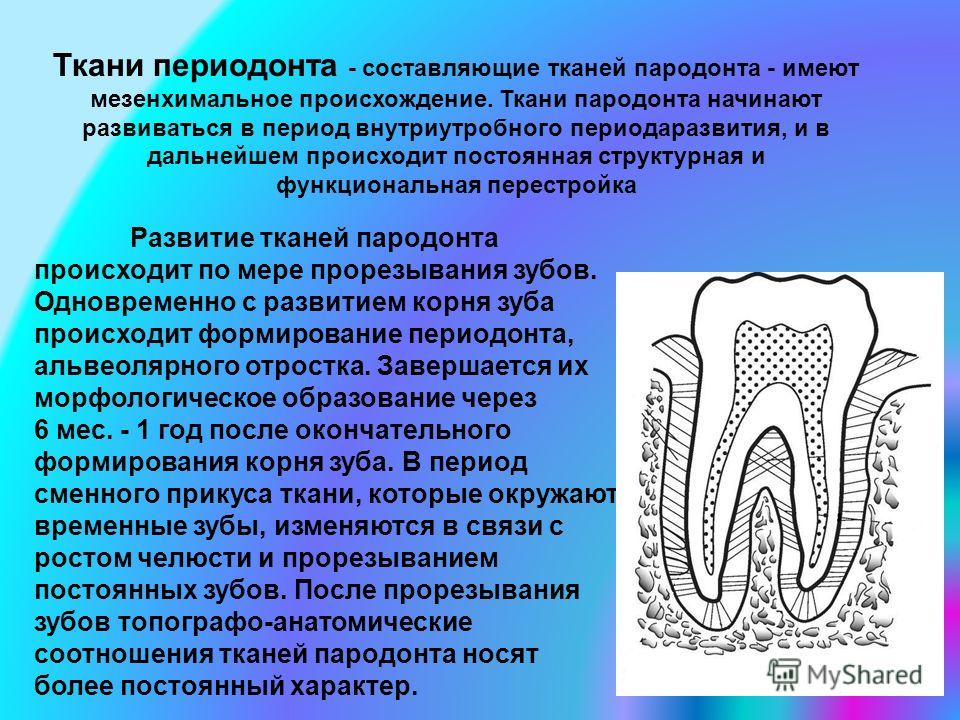

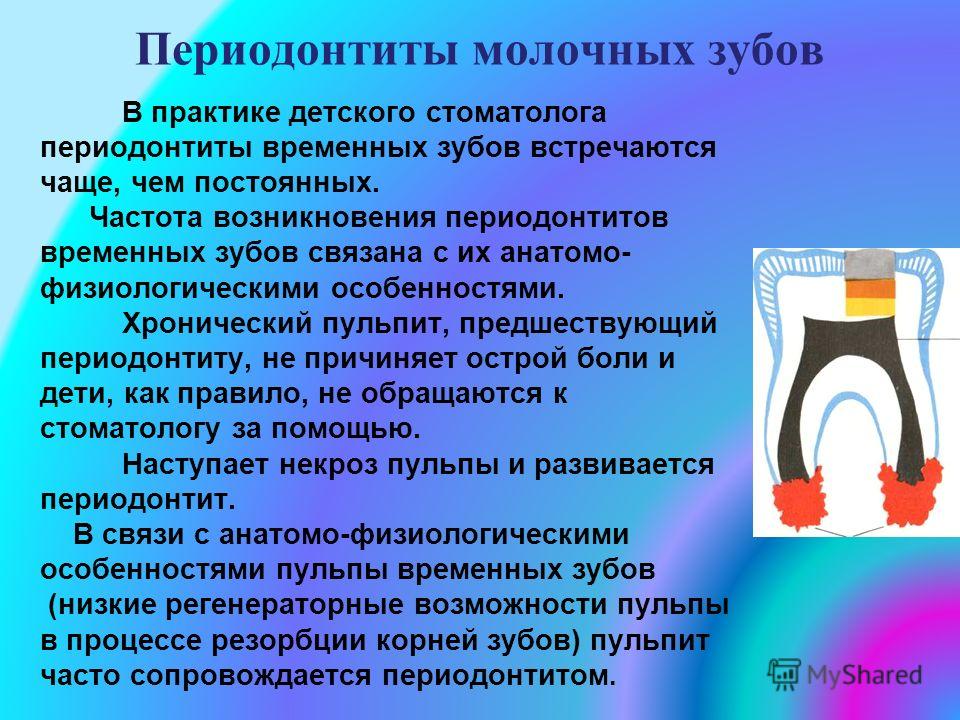

2. Понятие периодонтита

Периодонтит – это воспалительныйпроцесс локализующися в тканях

периодонта

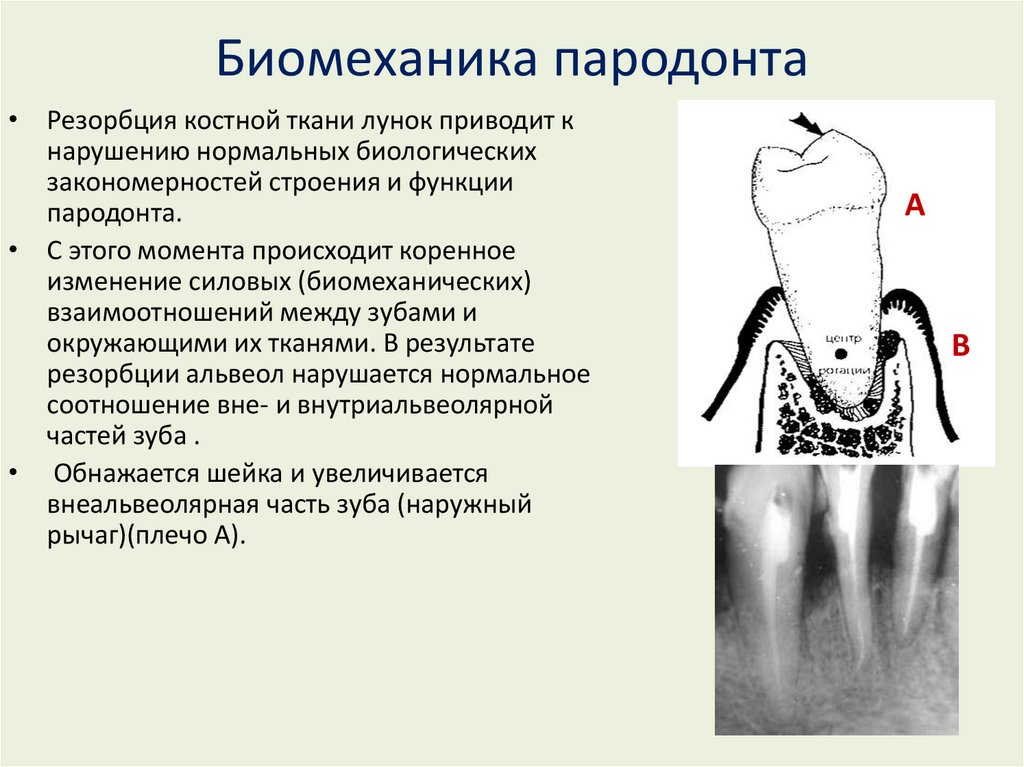

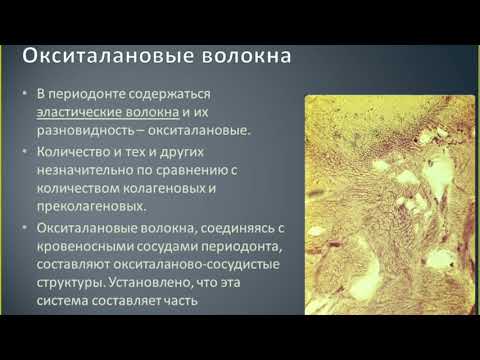

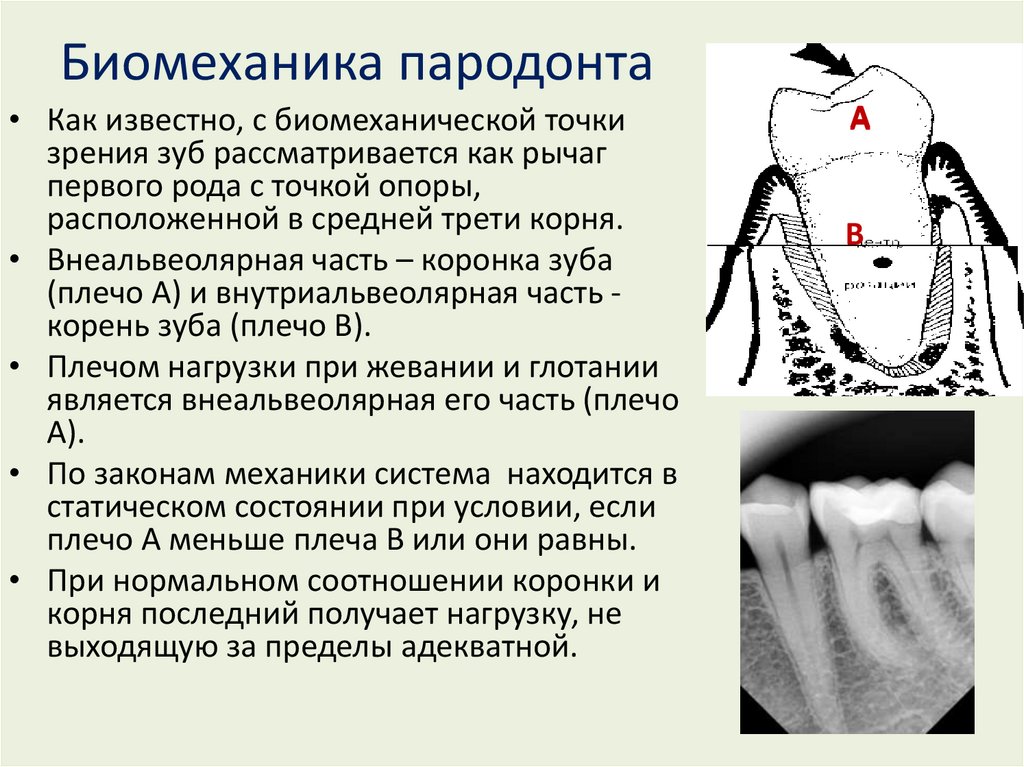

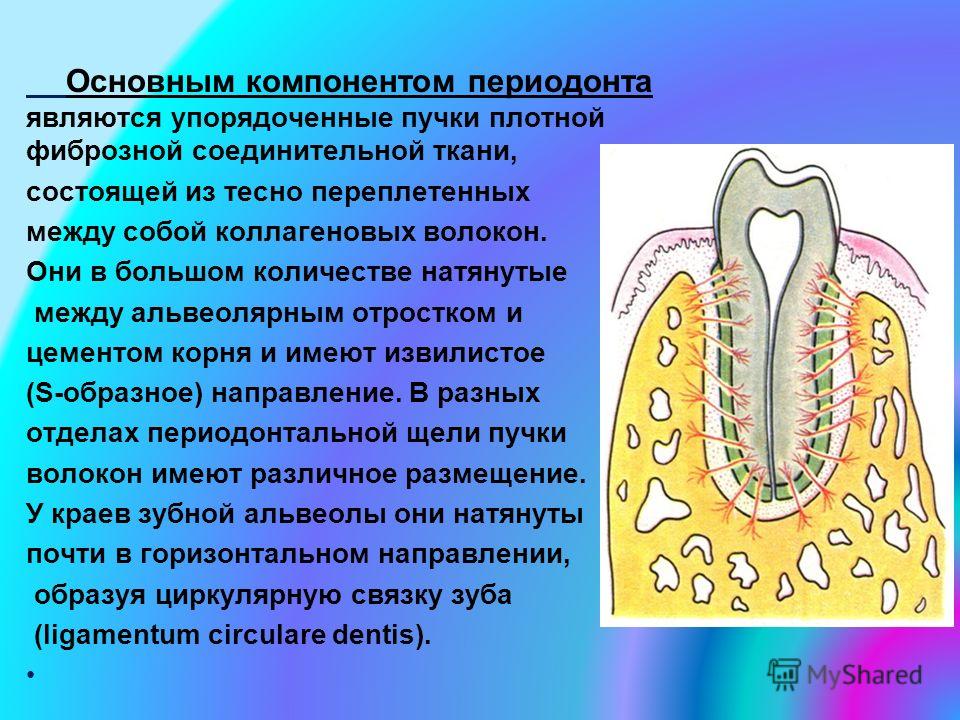

Анатомия сегмента челюсти

Функции периодонта

1. Опорная

2. Удерживающая

3. Амортизационная

4. Равномерное распределение

жевательного давления

5.Рецепторная

6.Трофическая

7.Пластическая

8.Защитная

Периодонтит

Трещина

Гной

6. Классификация периодонтитов

По месту локализации воспалительногопроцесса в периодонте различают

верхушечный (апикальный) и краевой

(маргинальный) периодонтит

Пути инфицирования периодонта

ХРОНИЧЕСКИЙ

•Фиброзный;

•Гранулирующий;

•Гранулематозный.

9. По патогенетическому фактору периодонтиты различают: инфекционные, травматические и медикаментозные

Причины инфекционных периодонтитов:• При остром гнойном и обострении хронического пульпита

гнойно-воспалительный процесс генерализуется на

подлежащие ткани периодонта

• При хроническом гангренозном пульпите из некротизированной

пульпы продукты жизнедеятельности микроорганизмов,

токсины, через микро канальца корневого канала и

верхушечное отверстие распространяются в ткани периодонта

• Инфицирование тканей периодонта при проведение

эндодонтического лечения

10. Причина медикаментозных периодонтитов – химическая или механическая травма при обработке корневого канала зуба:

• Химическая травма (спирт, иод, ЭДТА,протравки, мономеры, цементы, мышьяк,

антисептики и др.)

• Механическая травма (эндодонтический

инструментарий, боры, штифты и вкладки,

анестетики, ретракционные нити, выведение

пломбировачногоматериала за верхушечное

отверстие)

• Термическая травма (ожог при препарировании и

диатермокоагуляции)

11.

Причинами развития травматического периодонтита являются:

Причинами развития травматического периодонтита являются:острая травма зуба (полный или не полный вывих)

хроническая травма вследствие щелканье орехов, семечек,

откусывание ниток, держание булавок или гвоздей зубами

профессиональная травма передних зубов у некоторых

артистов цирка,у лиц играющих на духовых музыкальных

инструментах

хроническая окклюзионная травма (акценты окклюзии и

суперконтакты на пломбах, коронках, мостовидных

протезах, травматические узлы при окклюзионной

перегрузке протяженными протезами, некорректное

съемное протезирование, агрессивная ортодонтия)

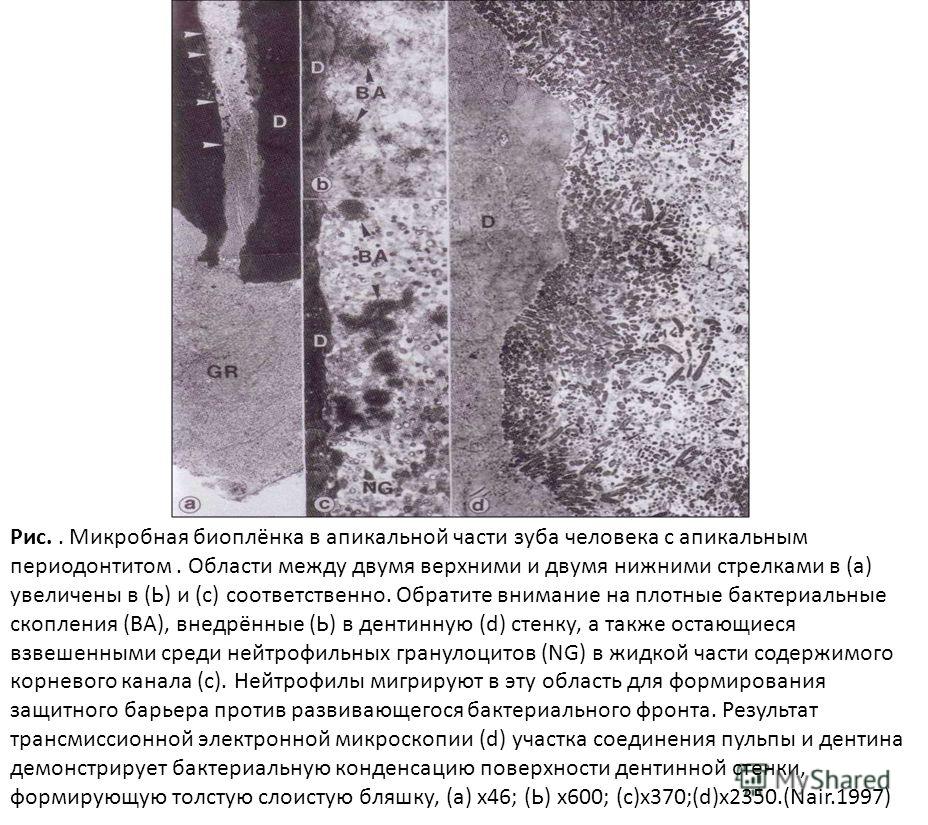

12. Проникновение микрофлоры через твердые ткани зуба в пульпу, а затем периодонт вызывают сенсибилизацию организма.

13. Продукты жизнедеятельности микроорганизмов – экзотоксины Структурные элементы микробной клетки, высвобождающиеся после ее

гибели – зндотоксиныЭкзотоксины и эндотоксины обладают антигенными свойствами

комплексы антиген-антитело поступает в

кровоток, а затем фиксируется на

эндотелии сосудистой стенки

(воспаление на иммунной основе)

нейтрофильные лейкоциты мигрируют

для фагоцитоза данного комплекса

при фагоцитозе выделяются АФК (О2-)

что приводит к активации ПОЛ

начальные продукты СРО – ДК являются

лейкотриенами и простагландинами

(усиливающие хемотаксис лейкоцитов и

лифоцитов-киллеров)

простагландины активируют тучные

клетки и образование медиаторов

воспаления – гистамина и серотанина

приводит к активации кинин калликрииновой системы – брадикинин

Брадикинин механизм действия:

Расслабление сосудистой стенки

Повышение проницаемости сосудистой

стенки

Замедление кровотока

14.

Отек – это выход жидкой части крови в интерстициальное пространство. Инфильтрат- выход форменных элементов крови винтерстициальное пространство (сначала серозный, а затем

Отек – это выход жидкой части крови в интерстициальное пространство. Инфильтрат- выход форменных элементов крови винтерстициальное пространство (сначала серозный, а затемгнойный).

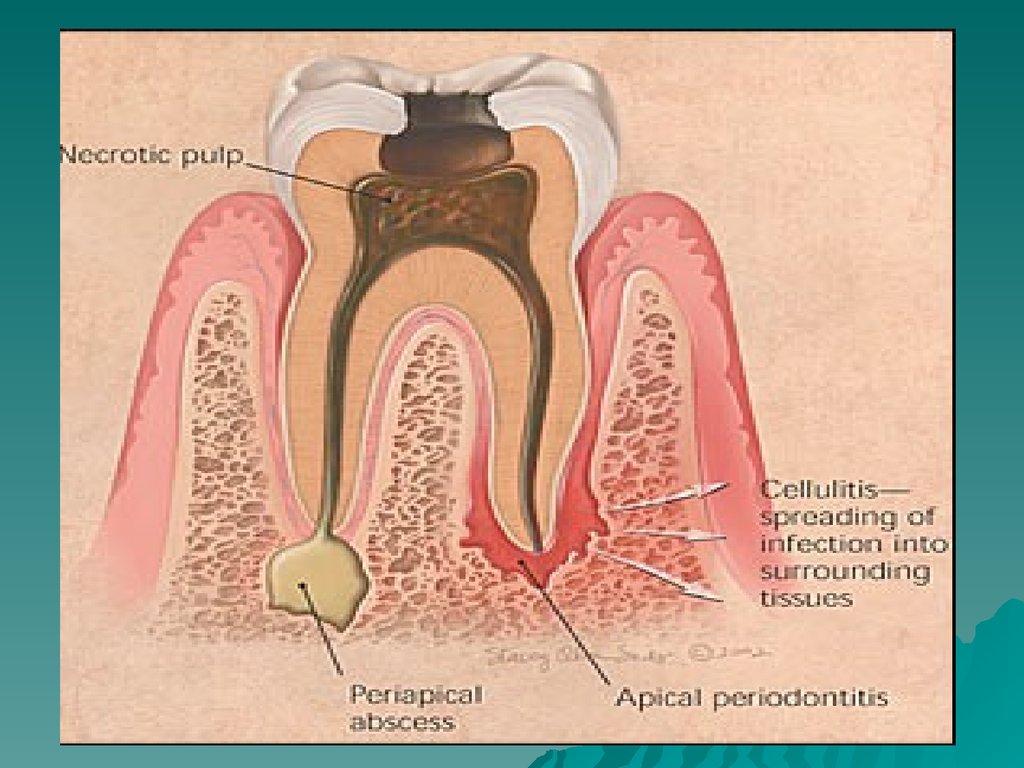

При остром серозном периодонтите

Кровеносные сосуды расширены, за счет чего ткани

периодонта гиперемированые, отечные и незначительно

инфильтрированы, у верхушки корня отмечается скопление

лимфоидных клеток и полиморфно-ядерных лейкоцитов.

Дальнейшее развитие острого процесса в периодонте

характеризуется увеличением экссудативных явлений и

нарастанием лейкоцитарной инфильтрации.

Процесс переходит в гнойную форму.

15. При гнойном периодонтите наблюдается прогрессирующая инфильтрация тканей периодонта полиморфно-ядерными лейкоцитами,

мононуклеарами и эозинофилами – это приводит аутолитическомурасплавлению тканей, к образованию гнойных очагов.

Воспалительный процесс

локализуется у верхушки корня

Гнойно- воспалительный

процесс распространяется на

значительные отделы

периодонта развивается

разлитой или диффузный

периодонтит

Хронический фиброзный периодонтит

Фиброзный периодонтит бессимптомное течение

Жалобы возникают при обострении процесса

На рентгенограмме определяется деформация периодонтальной щели

Из-за развивающегося гиперцементоза отдельные участи сужены

Хронический гранулирующий периодонтит

Хронический гранулирующий периодонтит

Поднадкостничная

гранулема

Клиника хронического

гранулирующего периодонтита

Клиника хронического

гранулирующего периодонтита

Клиника хронического

гранулирующего периодонтита

Клиника хронического

гранулирующего периодонтита

Хронический гранулирующий периодонтит

Подслизистая гранулема

Свищевой ход при хроническом

гранулирующем периодонтите

Хронический гранулирующий периодонтит

Хронический гранулирующий периодонтит

Подкожная

гранулема

Свищевые ходы

при хроническом

гранулирующем

периодонтите

Свищ на коже при

хроническом

гранулирующем

периодонтите

31.

Свищевой ход при хроническом гранулирующем периодонтите на коже нижнем отделе щечной области, из которого выбухаетгрануляционная ткань, покрытая сухими гнойными корками.

Свищевой ход при хроническом гранулирующем периодонтите на коже нижнем отделе щечной области, из которого выбухаетгрануляционная ткань, покрытая сухими гнойными корками.32. В полости рта отмечаются коронки разрушенных зубов 36, 37, а по переходной складке пальпуруется плотный, безболезненный тяж.

33. На ортопантомограмме коронки 36, 37 разрушены, в проекции верхушки дистального корня 36 отмечается очаг деструкции кости с

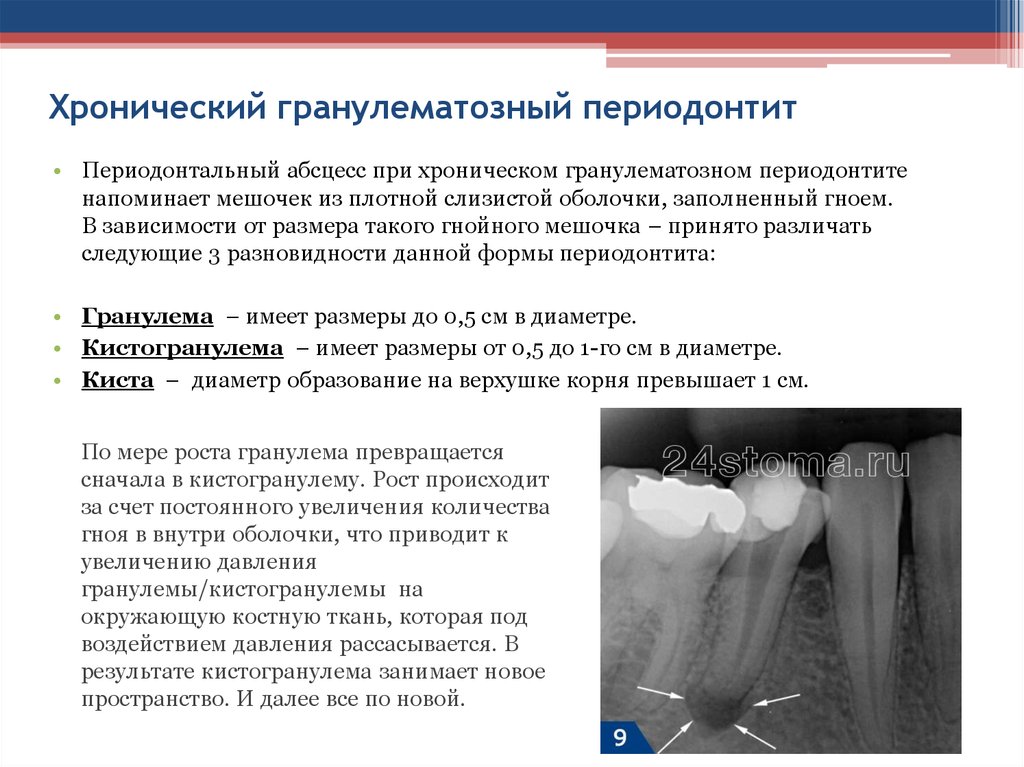

неровными, не четкими контурами.Хронический гранулематозный периодонтит

Хронический гранулематозный периодонтит

Кистогранулема (макропрепарат)

Хронический гранулематозный периодонтит

Хронический гранулематозный периодонтит

Гранулематозный периодонтит (макропрепарат)

В зависимости от гистологического строения гранулемы

различают:

• Простые, состоящие из грануляционной ткани

• Эпителиальные, в которых наряду с грануляционной тканью

содержатся эпителиальные тяжи

• Кистозные, содержащие полости выстланные эпителием

ПРОСТЫЕ

Гранулемы

(гистологическая

классификация)

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ

КИСТОЗНЫЕ

Строение кистогранулемы (микропрепарат)

Строение кистогранулемы (макропрепарат)

Строение кистогранулемы (микропрепарат)

Различные формы периодонтита

Ортопантомограмма

Компьютерная томограмма

Компьютерная томограмма

Компьютерная томограмма

49.

Обострение хронического процесса вследствие повышения вирулентности микрофлоры при нарушения оттока экссудата через каналкорня:

Обострение хронического процесса вследствие повышения вирулентности микрофлоры при нарушения оттока экссудата через каналкорня:• при обтурации пищевыми

массами

• пломбировочным

материалом

• закрытии свищевого хода,

грануляционной тканью

В инфекционном очаге повышается концентрация микробов, их

токсинов и продуктов тканевого распада, которые по закону осмоса

диффундируют через капсулу в костную ткань.

50. Обострение хронического процесса в следствие механического повреждения капсулы гранулемы

• При удалении зуба.• Чрезмерной перегрузки зуба

в следствии наличия

суперконтактов, во время

разжевывания или при

попадании в пищу твердых

инородных тел.

• Острая травма зуба.

Радикулярные кисты челюсти

(осложнение периодонтита)

Резидуальная киста (осложнение периодонтита)

Остеомиелит челюсти

(осложнение периодонтита)

Флегмона поднижнечелюстной области

55. Лечение острого и обострение хронического периодонтита комплексное

Местное: 1. Консервативное лечение зуба (если коронковая

Консервативное лечение зуба (если коронковаячасть зуба не сильно разрушена)- создание оттока через

канал корня , с расширением переапекального отверстия и

обработкой его растворами антисептиков.

2. Удаление зуба, если он не представляет

функциональной ценности, а так же при нарастании

воспалительных явлений, несмотря на проводимое

лечение.

3. Периостотомия (разрез по переходной складки)

Общее включает назначение медикаментозных

препаратов:

1.

2.

3.

Антибиотиков

Нестероидных противовоспалительных средств

Антигистаминных

Показания к удалению зуба при

периодонтите

1. Неэффективность консервативного лечения

2. Невозможность консервативного лечения

3. Функциональная непригодность зуба

(дистопия, полуретенция, зубоальвеолярное

выдвижение, разрушение ниже уровня десны

при наличии кариеса корня)

4. Инфекционно-аллергические сопутствующие

заболевания (ревматизм, бронхиальная астма,

ревматоидный артрит, эндо- и миокардиты,

пузырчатка, пиелонефрит, хрониосепсис)

Лечение острого периодонтита – вскрытие и

дренирования гнойного очага, из тканей

периодонта

Хронический гранулирующий

периодонтит

Хирургическое лечение хронического

периодонтита

1.

Удаление зуба

Удаление зуба2. Резекция верхушки корня

3. Ампутация корня

4. Гемисекция

5. Премоляризация

6. Реплантация

60. Операция резекция верхушки корня чаще проводят на однокорневых реже малых и больших и больших коренных зубах, из-за сложности

оперативного доступа к околоверхушечнымвоспалительным очагам (на нижней челюсти утолщение

наружной стенки), опасностью травмы верхнечелюстного

синуса и нижнечелюстного канала, сложностью пломбирования

узких корневых каналов,

Показания к операции резекция верхушки корня:

• Наличие патологического очага воспаления в тканях

периодонта

• Непроходимые и искривленные корневые каналы

• Осложнения эндодонтического лечения (боковая перфорация

корня, поломка в канале инструмента, выведение за верхушку

корня пломбировачного материала)

• Наличие в отдаленные сроки после пломбирования корневого

канала свищевого хода, неполноценной регенерации тканей в

области периапекального очага

Строение нижней челюсти

62.

Подготовка к операции РВК – в день хирургического лечения механическая и асептическая обработка корневого канала, пломбированиетвердеющими пломбировочным материалом с

Подготовка к операции РВК – в день хирургического лечения механическая и асептическая обработка корневого канала, пломбированиетвердеющими пломбировочным материалом сиспользованием гутаперчивых штифтов, с рентгенологическим

контролем

Инструменты:

• Скальпель

• Распатор

• Пинцет хирургический

• Тупой крючок

• Физиодиспенсер, боры

фиссурные,

шаровидные, фреза

• Костная ложка

• Иглодержатель

Ножницы

Шовный материал

Варианты хирургического доступа к

верхушкам корней

Дугообразный разрез

Резекция верхушки

корня, варианты

доступа

Резекция верхушки корня,

варианты доступа

Хирургическое лечение

гранулематозного

периодонтита

Хирургическое лечение

гранулирующего периодонтита

Компактостеотомия

Обнажение верхушек корней

Уровни резекции верхушки корня

Уровни резекции верхушек корней

Гемисекция при

данной операции

удаляют корень с

прилежащей к нему

коронковой частью,

чаще у нижнго

моляра

73.

Показания и противопоказания к операции гемисекцияПоказаниями являются

Показания и противопоказания к операции гемисекцияПоказаниями являютсяналичие:

одонтогенного очага инфекции в

области одного корня

костного кармана в области

одного из корней

резорбции межкорневой

перегородки

перфорации в области

бифуркации корня

невозможности проведения

эндодонтического лечения в

области одного корня

отлом корневой иглы,

пульпэкстрактора у одного из

корней

Противопоказания

являются:

значительная резорбция

костной ткани в области всех

корней

сросшиеся корни,

неподдающиеся разъединению

непроходимый канал в корне

подлежащем сохранению

глубокие костные карманы у

всех корней

наличие подвижности зуба

Гемисекция

75. Операция ампутация корня – удаление корневой части зуба до места его бифуркации, чаще проводится у верхних моляров

Ход операции:С вестибулярной поверхности отслаивают

и выкраивают треугольный или

трапециевидный слизисто-надкостничный

лоскут

Фиссурным бором удаляется

соответствующая стенка альвеолы

Корень в месте бифуркации иссекают и

удаляют элеватором

Костной ложкой коретаж патологически

измененных тканей

Острые костные края сглаживают фрезой

Костную рану промывают раствором

антисептика

Слизито-надкостничный лоскут

укладывают наместо и фиксируют

узловыми швами

76.

Операция реплантация — пересадка удаленного зуба в его же лунку.

Операция реплантация — пересадка удаленного зуба в его же лунку.Данную операцию выполняют у больших и малых

коренных зубов с наличием очагов одонтогенного

воспаления у всех корней и не подлежащие

консервативной терапии.

• При обострении воспалительного процесса

проводится отсроченная реплантация после снятия

острых (до 7 дней).

77. Противопоказания к операции реплантации:

• Сложные анатомо-топографические условиядля удаления зуба

• Повреждение корня во время обработки

• Невозможность введения зуба в лунку при

резко расходящихся корнях

• Наличие патологического зубодесневого

кармана при болезнях пародонта

78. Ход операции ремплантации зуба:

Удаляют зуб (стараются менее травматично, с сохранением

тканей периодонта)

Удаленный зуб помещают в изотонический раствор 0,9%

раствора хлорида натрия

Обрабатывают кариозную полость, пломбируют корневые

каналы, резецируют верхушки корней реплантируемого зуба

Запломбированный зуб снова помещают в изотонический

раствор 0,9% хлорида натрия

Реплантируют его с помощью щипцов, которыми

производилось удаление

На зуб накладывают 2-3 марлевых тампона, которые

оставляют в полости рта 15-20 минут при плотно сомкнутых

челюстях

Реплантированный зуб проволочной лигатурой закрепляют к

алюминиевой шине охватывающей зубной ряд с двух сторон.

79. В.А. Козлов (1974) доказал, что регенерация зуба при реплантации длится 4-6 недель, автор выделяет три типа сращения

пересаженного зуба с альвеолой:• Периодонтальный – при полном сохранении

надкостницы альвеолы и периодонта на корнях зуба.

• Периодонто-фиброзный – при частичном

сохранении надкостницы альвеолы и остатков

периодонта на корнях зуба.

• Остеоидный — при полном разрушении надкостницы

альвеолы и периодонта на корнях зуба.

Премоляризация

Спасибо за внимание

Периодонтиты. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, хирургическое лечение презентация, доклад

ПЕРИОДОНТИТЫ ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ.

Выполнила:

Ординатор первого года обучения по специальности «хирургическая стоматология»

Скурковина В.Ю.

Понятие периодонтита

Периодонтит – это воспалительный процесс локализующися в тканях периодонта

Анатомия сегмента челюсти

Функции периодонта

Опорная

Удерживающая

Амортизационная

Равномерное распределение

жевательного давления

5. Рецепторная

Рецепторная

6.Трофическая

7.Пластическая

8.Защитная

Периодонтит

Трещина

Гной

Классификация периодонтитов

По месту локализации воспалительного процесса в периодонте различают верхушечный (апикальный) и краевой (маргинальный) периодонтит

Пути инфицирования периодонта

ОСТРЫЙ

(ограниченный, разлитой)

серозный;

гнойный.

ХРОНИЧЕСКИЙ

Фиброзный;

Гранулирующий;

Гранулематозный.

Периодонтит (апикальный)

Классификация по течению

воспалительного процесса

По патогенетическому фактору периодонтиты различают: инфекционные, травматические и медикаментозные

Причины инфекционных периодонтитов:

При остром гнойном и обострении хронического пульпита гнойно-воспалительный процесс генерализуется на подлежащие ткани периодонта

При хроническом гангренозном пульпите из некротизированной пульпы продукты жизнедеятельности микроорганизмов, токсины, через микро канальца корневого канала и верхушечное отверстие распространяются в ткани периодонта

Инфицирование тканей периодонта при проведение эндодонтического лечения

Причина медикаментозных периодонтитов – химическая или механическая травма при обработке корневого канала зуба:

Химическая травма (спирт, иод, ЭДТА, протравки, мономеры, цементы, мышьяк, антисептики и др. )

)

Механическая травма (эндодонтический инструментарий, боры, штифты и вкладки, анестетики, ретракционные нити, выведение пломбировачногоматериала за верхушечное отверстие)

Термическая травма (ожог при препарировании и диатермокоагуляции)

Причинами развития травматического периодонтита являются:

острая травма зуба (полный или не полный вывих)

хроническая травма вследствие щелканье орехов, семечек, откусывание ниток, держание булавок или гвоздей зубами

профессиональная травма передних зубов у некоторых артистов цирка,у лиц играющих на духовых музыкальных инструментах

хроническая окклюзионная травма (акценты окклюзии и суперконтакты на пломбах, коронках, мостовидных протезах, травматические узлы при окклюзионной перегрузке протяженными протезами, некорректное съемное протезирование, агрессивная ортодонтия)

Проникновение микрофлоры через твердые ткани зуба в пульпу, а затем периодонт вызывают сенсибилизацию организма.

Продукты жизнедеятельности микроорганизмов – экзотоксины

Структурные элементы микробной клетки, высвобождающиеся после ее гибели – зндотоксины

Экзотоксины и эндотоксины обладают антигенными свойствами

комплексы антиген-антитело поступает в кровоток, а затем фиксируется на эндотелии сосудистой стенки (воспаление на иммунной основе)

нейтрофильные лейкоциты мигрируют для фагоцитоза данного комплекса

при фагоцитозе выделяются АФК (О2-) что приводит к активации ПОЛ

начальные продукты СРО – ДК являются лейкотриенами и простагландинами (усиливающие хемотаксис лейкоцитов и лифоцитов-киллеров)

простагландины активируют тучные клетки и образование медиаторов воспаления – гистамина и серотанина

приводит к активации кинин — калликрииновой системы – брадикинин

Брадикинин механизм действия:

Расслабление сосудистой стенки

Повышение проницаемости сосудистой стенки

Замедление кровотока

Отек – это выход жидкой части крови в интерстициальное пространство. Инфильтрат- выход форменных элементов крови в интерстициальное пространство (сначала серозный, а затем гнойный).

Инфильтрат- выход форменных элементов крови в интерстициальное пространство (сначала серозный, а затем гнойный).

При остром серозном периодонтите

Кровеносные сосуды расширены, за счет чего ткани периодонта гиперемированые, отечные и незначительно инфильтрированы, у верхушки корня отмечается скопление лимфоидных клеток и полиморфно-ядерных лейкоцитов.

Дальнейшее развитие острого процесса в периодонте характеризуется увеличением экссудативных явлений и нарастанием лейкоцитарной инфильтрации.

Процесс переходит в гнойную форму.

При гнойном периодонтите наблюдается прогрессирующая инфильтрация тканей периодонта полиморфно-ядерными лейкоцитами, мононуклеарами и эозинофилами – это приводит аутолитическому расплавлению тканей, к образованию гнойных очагов.

Воспалительный процесс локализуется у верхушки корня

Гнойно- воспалительный процесс распространяется на значительные отделы периодонта развивается разлитой или диффузный периодонтит

Хронический фиброзный периодонтит

Фиброзный периодонтит бессимптомное течение

Жалобы возникают при обострении процесса

На рентгенограмме определяется деформация периодонтальной щели

Из-за развивающегося гиперцементоза отдельные участи сужены

Хронический гранулирующий периодонтит

Хронический гранулирующий периодонтит

Поднадкостничная гранулема

Клиника хронического гранулирующего периодонтита

Клиника хронического гранулирующего периодонтита

Клиника хронического гранулирующего периодонтита

Клиника хронического гранулирующего периодонтита

Хронический гранулирующий периодонтит

Подслизистая гранулема

Свищевой ход при хроническом гранулирующем периодонтите

Хронический гранулирующий периодонтит

Хронический гранулирующий периодонтит

Подкожная гранулема

Свищевые ходы при хроническом гранулирующем периодонтите

Свищ на коже при хроническом гранулирующем периодонтите

Свищевой ход при хроническом гранулирующем периодонтите на коже нижнем отделе щечной области, из которого выбухает грануляционная ткань, покрытая сухими гнойными корками.

В полости рта отмечаются коронки разрушенных зубов 36, 37, а по переходной складке пальпуруется плотный, безболезненный тяж.

На ортопантомограмме коронки 36, 37 разрушены, в проекции верхушки дистального корня 36 отмечается очаг деструкции кости с неровными, не четкими контурами.

Хронический гранулематозный периодонтит

Хронический гранулематозный периодонтит

Кистогранулема (макропрепарат)

Хронический гранулематозный периодонтит

Хронический гранулематозный периодонтит

Гранулематозный периодонтит (макропрепарат)

В зависимости от гистологического строения гранулемы различают:

Простые, состоящие из грануляционной ткани

Эпителиальные, в которых наряду с грануляционной тканью содержатся эпителиальные тяжи

Кистозные, содержащие полости выстланные эпителием

Гранулемы (гистологическая классификация)

ПРОСТЫЕ

Эпителиальные

КИСТОЗНЫЕ

Строение кистогранулемы (микропрепарат)

Строение кистогранулемы (макропрепарат)

Строение кистогранулемы (микропрепарат)

Различные формы периодонтита

Ортопантомограмма

Компьютерная томограмма

Компьютерная томограмма

Компьютерная томограмма

Обострение хронического процесса вследствие повышения вирулентности микрофлоры при нарушения оттока экссудата через канал корня:

при обтурации пищевыми массами

пломбировочным материалом

закрытии свищевого хода, грануляционной тканью

В инфекционном очаге повышается концентрация микробов, их токсинов и продуктов тканевого распада, которые по закону осмоса диффундируют через капсулу в костную ткань.

Обострение хронического процесса в следствие механического повреждения капсулы гранулемы

При удалении зуба.

Чрезмерной перегрузки зуба в следствии наличия суперконтактов, во время разжевывания или при попадании в пищу твердых инородных тел.

Острая травма зуба.

Радикулярные кисты челюсти (осложнение периодонтита)

Резидуальная киста (осложнение периодонтита)

Остеомиелит челюсти (осложнение периодонтита)

Флегмона поднижнечелюстной области

Лечение острого и обострение хронического периодонтита комплексное

Местное: 1.Консервативное лечение зуба (если коронковая часть зуба не сильно разрушена)- создание оттока через канал корня , с расширением переапекального отверстия и обработкой его растворами антисептиков.

2. Удаление зуба, если он не представляет функциональной ценности, а так же при нарастании воспалительных явлений, несмотря на проводимое лечение.

3. Периостотомия (разрез по переходной складки)

Общее включает назначение медикаментозных препаратов:

Антибиотиков

Нестероидных противовоспалительных средств

Антигистаминных

Показания к удалению зуба при периодонтите

Неэффективность консервативного лечения

Невозможность консервативного лечения

Функциональная непригодность зуба (дистопия, полуретенция, зубоальвеолярное выдвижение, разрушение ниже уровня десны при наличии кариеса корня)

Инфекционно-аллергические сопутствующие заболевания (ревматизм, бронхиальная астма, ревматоидный артрит, эндо- и миокардиты, пузырчатка, пиелонефрит, хрониосепсис)

Лечение острого периодонтита – вскрытие и дренирования гнойного очага, из тканей периодонта

Хронический гранулирующий периодонтит

Хирургическое лечение хронического периодонтита

Удаление зуба

Резекция верхушки корня

Ампутация корня

Гемисекция

Премоляризация

Реплантация

Операция резекция верхушки корня чаще проводят на однокорневых реже малых и больших и больших коренных зубах, из-за сложности оперативного доступа к околоверхушечным воспалительным очагам (на нижней челюсти утолщение наружной стенки), опасностью травмы верхнечелюстного синуса и нижнечелюстного канала, сложностью пломбирования узких корневых каналов,

Показания к операции резекция верхушки корня:

Наличие патологического очага воспаления в тканях периодонта

Непроходимые и искривленные корневые каналы

Осложнения эндодонтического лечения (боковая перфорация корня, поломка в канале инструмента, выведение за верхушку корня пломбировачного материала)

Наличие в отдаленные сроки после пломбирования корневого канала свищевого хода, неполноценной регенерации тканей в области периапекального очага

Строение нижней челюсти

Подготовка к операции РВК – в день хирургического лечения механическая и асептическая обработка корневого канала, пломбирование твердеющими пломбировочным материалом с использованием гутаперчивых штифтов, с рентгенологическим контролем

Инструменты:

Скальпель

Распатор

Пинцет хирургический

Тупой крючок

Физиодиспенсер, боры фиссурные, шаровидные, фреза

Костная ложка

Иглодержатель

Ножницы

Шовный материал

Варианты хирургического доступа к верхушкам корней

Дугообразный разрез

Резекция верхушки корня, варианты доступа

Резекция верхушки корня, варианты доступа

Хирургическое лечение гранулематозного периодонтита

Хирургическое лечение гранулирующего периодонтита

Компактостеотомия

Обнажение верхушек корней

Уровни резекции верхушки корня

Уровни резекции верхушек корней

Гемисекция при данной операции удаляют корень с прилежащей к нему коронковой частью, чаще у нижнго моляра

Показания и противопоказания к операции гемисекция

Показаниями являются наличие:

одонтогенного очага инфекции в области одного корня

костного кармана в области одного из корней

резорбции межкорневой перегородки

перфорации в области бифуркации корня

невозможности проведения эндодонтического лечения в области одного корня

отлом корневой иглы, пульпэкстрактора у одного из корней

Противопоказания являются:

значительная резорбция костной ткани в области всех корней

сросшиеся корни, неподдающиеся разъединению

непроходимый канал в корне подлежащем сохранению

глубокие костные карманы у всех корней

наличие подвижности зуба

Гемисекция

Операция ампутация корня – удаление корневой части зуба до места его бифуркации, чаще проводится у верхних моляров

Ход операции:

С вестибулярной поверхности отслаивают и выкраивают треугольный или трапециевидный слизисто-надкостничный лоскут

Фиссурным бором удаляется соответствующая стенка альвеолы

Корень в месте бифуркации иссекают и удаляют элеватором

Костной ложкой коретаж патологически измененных тканей

Острые костные края сглаживают фрезой

Костную рану промывают раствором антисептика

Слизито-надкостничный лоскут укладывают наместо и фиксируют узловыми швами

Операция реплантация — пересадка удаленного зуба в его же лунку.

Данную операцию выполняют у больших и малых коренных зубов с наличием очагов одонтогенного воспаления у всех корней и не подлежащие консервативной терапии.

При обострении воспалительного процесса проводится отсроченная реплантация после снятия острых (до 7 дней).

Противопоказания к операции реплантации:

Сложные анатомо-топографические условия для удаления зуба

Повреждение корня во время обработки

Невозможность введения зуба в лунку при резко расходящихся корнях

Наличие патологического зубодесневого кармана при болезнях пародонта

Ход операции ремплантации зуба:

Удаляют зуб (стараются менее травматично, с сохранением тканей периодонта)

Удаленный зуб помещают в изотонический раствор 0,9% раствора хлорида натрия

Обрабатывают кариозную полость, пломбируют корневые каналы, резецируют верхушки корней реплантируемого зуба

Запломбированный зуб снова помещают в изотонический раствор 0,9% хлорида натрия

Реплантируют его с помощью щипцов, которыми производилось удаление

На зуб накладывают 2-3 марлевых тампона, которые оставляют в полости рта 15-20 минут при плотно сомкнутых челюстях

Реплантированный зуб проволочной лигатурой закрепляют к алюминиевой шине охватывающей зубной ряд с двух сторон.

В.А. Козлов (1974) доказал, что регенерация зуба при реплантации длится 4-6 недель, автор выделяет три типа сращения пересаженного зуба с альвеолой:

Периодонтальный – при полном сохранении надкостницы альвеолы и периодонта на корнях зуба.

Периодонто-фиброзный – при частичном сохранении надкостницы альвеолы и остатков периодонта на корнях зуба.

Остеоидный — при полном разрушении надкостницы альвеолы и периодонта на корнях зуба.

Премоляризация

Спасибо за внимание

Этиология и патогенез заболеваний пародонта

Обзор

. 2005 июль; 49(3):491-516, v.

doi: 10.1016/j.cden.2005.03.001.

Димитрис Н Татакис

1

, Пурнима С. Кумар

Кумар

принадлежность

- 1 Секция пародонтологии, Колледж стоматологии, Университет штата Огайо, Колумбус, Огайо 43218-2357, США. [email protected]

- PMID: 15978238

- DOI: 10.1016/j.cden.2005.03.001

Обзор

Dimitris N Tatakis et al. Дент Клин Норт Ам. 2005 июль

. 2005 июль; 49(3):491-516, v.

doi: 10.1016/j.cden.2005.03.001.

Авторы

Димитрис Н. Татакис 1 , Пурнима С Кумар

принадлежность

- 1 Секция пародонтологии, Колледж стоматологии, Университет штата Огайо, Колумбус, Огайо 43218-2357, США.

[email protected]

[email protected]

- PMID: 15978238

- DOI: 10.1016/j.cden.2005.03.001

Абстрактный

Двумя наиболее распространенными и наиболее изученными заболеваниями пародонта являются гингивит, вызванный зубным налетом, и хронический пародонтит. За последние 10-15 лет появилось несколько важных новых открытий и концепций, касающихся этиопатогенеза заболеваний пародонта. Эти результаты включают в себя признание зубного бактериального налета как биопленки, идентификацию и характеристику генетических дефектов, которые предрасполагают людей к пародонтиту, механизмов защиты хозяина, участвующих в разрушении ткани пародонта, и взаимодействия факторов риска с защитой хозяина и бактериальным налетом. В данной статье рассмотрены современные аспекты этиологии и патогенеза заболеваний пародонта.

В данной статье рассмотрены современные аспекты этиологии и патогенеза заболеваний пародонта.

Похожие статьи

-

Заболевания пародонта у детей и подростков.

Модеер Т., Вондиму Б. Модеер Т. и др. Дент Клин Норт Ам. 2000 г., июль; 44 (3): 633–58. Дент Клин Норт Ам. 2000. PMID: 10925775 Обзор.

-

Этиология и патогенез заболеваний пародонта.

Кинан ДФ. Кинан ДФ. Ann R Australas Coll Dent Surg. 2000 окт.; 15:42-50. Ann R Australas Coll Dent Surg. 2000. PMID: 11709976

-

Еще раз о зубном налете: бактерии, вызывающие заболевания пародонта.

Лавгроув Дж.

М.

Лавгроув Дж. М.

J N Z Soc Periodontol. 2004;(87):7-21.

J N Z Soc Periodontol. 2004.

PMID: 15143484

Обзор.

М.

Лавгроув Дж. М.

J N Z Soc Periodontol. 2004;(87):7-21.

J N Z Soc Periodontol. 2004.

PMID: 15143484

Обзор. -

Исследования пародонтита и анализы лиц, подверженных риску заболеваний пародонта.

Янссон Х. Янссон Х. Swed Dent J Suppl. 2006;(180):5-49. Swed Dent J Suppl. 2006. PMID: 16838563

-

Обновленная информация об этиопатогенезе периодонта и клинических последствиях.

Джин Л. Джин Л. Ann R Australas Coll Dent Surg. 2008 июнь; 19: 96-101. Ann R Australas Coll Dent Surg. 2008. PMID: 22073461

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

-

Количественная оценка потенциала морфологических параметров для идентификации зубов человека: часть 1 — доказательство концепции.

Милейро А., Де Тобель Дж., Капитанеану С., Шахин Э., Фьювс С., Тевиссен П. Мильейро А. и др. Международная юридическая медицина. 2022 г., 15 июня. doi: 10.1007/s00414-022-02853-7. Онлайн перед печатью. Международная юридическая медицина. 2022. PMID: 35704093

-

Пробиотик низин предотвращает воспалительную потерю костной массы, способствуя репаративной пролиферации и здоровому микробиому.

Гао Л., Кураджи Р., Чжан М.Дж., Мартинес А., Радаич А., Камараджан П., Ле К., Чжан Л., Е К., Ранге Х., Саилани М.Р., Капила Ю.Л. Гао Л. и др. Микробиомы биопленок NPJ. 2022 7 июня; 8 (1): 45. doi: 10.1038/s41522-022-00307-x. Микробиомы биопленок NPJ. 2022. PMID: 35672331 Бесплатная статья ЧВК.

-

Эффективность пробиотической пастилки Lorodent в снижении уровня зубного налета и Streptococcus mutans у ортодонтических пациентов: двойное слепое рандомизированное контрольное исследование.

Эбрахим Ф., Малек С., Джеймс К., Макдональд К., Кадье П., Бертон Дж., Чоффи И., Левеск С., Гонг С.Г. Эбрахим Ф. и др. Переднее здоровье полости рта. 2022 27 апр; 3:884683. doi: 10.3389/froh.2022.884683. Электронная коллекция 2022. Переднее здоровье полости рта. 2022. PMID: 35571981 Бесплатная статья ЧВК.

-

Влияние бактериальной инфекции на регуляцию рецепторов грелина в клетках и тканях пародонта.

Nogueira AVB, Nokhbehsaim M, Damanaki A, Eick S, Beisel-Memmert S, Kirschneck C, Schröder A, Cirelli T, Leguizamón NDP, Cirelli JA, Deschner J. Ногейра АВБ и др. Int J Mol Sci. 2022 11 марта; 23 (6): 3039. дои: 10.3390/ijms23063039. Int J Mol Sci. 2022. PMID: 35328456 Бесплатная статья ЧВК.

-

Способность биосенсора матриксной металлопротеиназы-8, IFMA и иммунологических анализов ELISA различать состояние пародонта, гингивит и пародонтит.

Умейзудике К.А., Лахтеенмяки Х., Райсанен И.Т., Тейлор Дж.Дж., Прешоу П.М., Биссет С.М., Тервахартиала Т., О Нхотор С., Пярнянен П., Сорса Т. Умейзудике К.А. и соавт. J Периодонтальная Рез. 2022 июнь; 57 (3): 558-567. doi: 10.1111/jre.12985. Epub 2022 19 марта. J Периодонтальная Рез. 2022. PMID: 35304757 Бесплатная статья ЧВК.

Просмотреть все статьи «Цитируется по»

Типы публикаций

термины MeSH

вещества

Клинический справочник по пародонтологии: Патология заболеваний пародонта

Биопленки

Зубной налет представляет собой бактериальную биопленку, вызывающую хронический гингивит и пародонтит. Концептуально пародонтоз можно рассматривать как взаимодействие между хозяином и микроорганизмами, при котором как хозяин, так и бактериальные факторы определяют исход, так что изменения в балансе между хозяином и бактериальными факторами могут привести к переходу от здоровья к болезни. Баланс может быть изменен, например, путем снижения резистентности хозяина, увеличения биопленки зубного налета или повышения вирулентности бактерий. Клинические проявления заболеваний пародонта дополнительно модифицируются местными и/или системными факторами. boxed-text

Баланс может быть изменен, например, путем снижения резистентности хозяина, увеличения биопленки зубного налета или повышения вирулентности бактерий. Клинические проявления заболеваний пародонта дополнительно модифицируются местными и/или системными факторами. boxed-text

Развитие биопленки зубного налета

Биопленку зубного налета можно определить клинически как бактериальные отложения, которые трудно смыть. Он может образовываться на зубах, слизистой оболочке или других твердых поверхностях. Эти отложения могут быть легко визуализированы растительными или синтетическими красителями в растворах для выявления и могут обызвествляться с образованием конкрементов.

Зубная биопленка представляет собой организованное бактериальное сообщество, которое образуется, когда твердая структура помещается в водную среду. В полости рта твердыми поверхностями являются либо зубы, либо реставрационные материалы – металл, керамика или акрил в аппаратах. Зубные биопленки отличаются от биопленок на слизистых оболочках тем, что они образуются на нелиняющих поверхностях; Таким образом, могут быть созданы стабильные сообщества.

На начальных стадиях формирования биопленки адсорбция макромолекул (слюнные муцины и белки) приводит к образованию приобретенной пленки. Бактерии могут легко прикрепляться к этим поверхностям через адгезины (специфические поверхностные рецепторы). После прикрепления бактерии активно растут и синтезируют компоненты внешней мембраны, которые облегчают прилипание бактерий. Бактериальная масса увеличивается в размерах за счет продолжающегося роста тех микробов, которые уже прикрепились к биопленке, и за счет присоединения новых микробов. Синтез внеклеточных полимеров дополнительно облегчает прикрепление видов бактерий, которые не могут прикрепляться непосредственно к пелликуле.

Поверхностный слой рыхлый и неравномерный по внешнему виду и сам окаймлен слоем жидкости. По мере увеличения толщины биопленки диффузия питательных веществ внутрь и наружу становится все более трудной. Кислородные градиенты образуются в результате быстрой утилизации поверхностными бактериальными слоями и плохой диффузии кислорода через матрикс биопленки. Со временем развиваются анаэробные условия. Наддесневой налет получает питательные вещества из пищевых продуктов, растворенных в слюне, тогда как микробы в глубине пародонтальных карманов получают питательные вещества из тканей пародонта, жидкости десневой борозды, кровоснабжения или других микроорганизмов.

Со временем развиваются анаэробные условия. Наддесневой налет получает питательные вещества из пищевых продуктов, растворенных в слюне, тогда как микробы в глубине пародонтальных карманов получают питательные вещества из тканей пародонта, жидкости десневой борозды, кровоснабжения или других микроорганизмов.

Первичная колонизация состоит из аэробных и факультативных анаэробов, таких как грамположительные кокки (например, стрептококки). Появляются грамположительные палочки, их количество увеличивается, и в конечном итоге они превосходят количество кокков. Позже могут преобладать грамположительные филаменты, такие как Actinomyces spp. На грамположительных кокках и палочках имеются специфические поверхностные рецепторы, которые позволяют прикрепляться грамотрицательным бактериям, которые иначе не могут прикрепляться непосредственно к пелликуле. С течением времени происходит сдвиг микрофлоры от грамположительных к грамотрицательным организмам и увеличение гетерогенности микробных видов.

Формируются стабильные бактериальные сообщества с обменом питательными веществами между различными микробами, а также с выработкой бактериоцинов (которые убивают определенные бактерии). Местная окружающая среда может защитить растущие зубные налеты, например, в застойных зонах, где микробы эффективно защищены от процессов самоочищения в ротовой полости. Затем в разных местах устанавливаются специфические бактериальные сообщества, в зависимости от местной среды, с различиями, существующими между неглубокой десневой щелью и глубоким пародонтальным карманом, плоской поверхностью эмали и фиссурой. Эти сообщества более устойчивы к антибиотикам и требуют гораздо более высоких доз для проявления микробицидного эффекта в результате сложных взаимосвязей внутри этих бактериальных сообществ.

Вставка 1: Клиническое руководство по пародонтологии

-

1

Патология пародонтоза

-

2

Реконструктивное лечение пародонта

-

3

Мультидисциплинарное интегрированное лечение

Роль бактерий в заболеваниях пародонта

Хотя есть доказательства того, что бактериальный налет/биопленки играют важную роль в этиологии заболеваний пародонта, неясно, вызывают ли бактерии заболевание неспецифически или специфически (рис. 1). В настоящее время существует три гипотезы о роли бактерий в заболеваниях пародонта, которые, однако, в значительной степени игнорируют роль факторов хозяина (см. раздел «Реакции хозяина» ниже).

1). В настоящее время существует три гипотезы о роли бактерий в заболеваниях пародонта, которые, однако, в значительной степени игнорируют роль факторов хозяина (см. раздел «Реакции хозяина» ниже).

Изменения флоры полости рта при заболеваниях пародонта

Изображение в натуральную величину

Гипотеза о неспецифическом налете

Заболевания пародонта обусловлены накоплением бактерий, независимо от их состава .

Это означает, что ни один конкретный вид бактерий не является более значимым, чем другой, в своей способности вызывать заболевание пародонта. Вывод из гипотезы неспецифического зубного налета заключается в том, что все пациенты должны поддерживать высокий уровень гигиены полости рта для предотвращения заболеваний пародонта, поскольку считается, что все бактерии играют определенную роль. Хотя количество присутствующих бляшек может хорошо коррелировать с тяжестью заболевания в поперечных исследованиях, оно плохо коррелирует в лонгитюдных исследованиях. Эта гипотеза не рассматривает вариации зубной биопленки, которые могут повлиять на ее патогенность или, что наиболее важно, на детерминанты хозяина.

Эта гипотеза не рассматривает вариации зубной биопленки, которые могут повлиять на ее патогенность или, что наиболее важно, на детерминанты хозяина.

Гипотеза о специфическом зубном налете

Заболевание пародонта является результатом инфекции одним специфическим патогеном .

Это может помочь объяснить, почему многие пациенты имеют значительные отложения зубного налета, но лишь немногие страдают тяжелым деструктивным пародонтитом. Выводы из гипотезы о специфическом патогене заключаются в том, что нужно беспокоиться только о бактериальном патогене, ответственном за заболевание пародонта, и, следовательно, нужно использовать только процедуры, которые приводят к элиминации этого вида, а не всех других видов бактерий. Лечение может быть направлено конкретно на выявленный патоген, как и при любой другой моноспецифической инфекции, такой как туберкулез или сифилис.

Если предположить, что «настоящий» патоген является строгим анаэробом, может оказаться ненужным удаление всех отложений зубного налета и достаточно либо устранить патоген, либо способствовать развитию нового сообщества, в котором анаэробы не могут выжить. Это может быть достигнуто путем простого разрушения биопленки и может объяснить успех, достигаемый с помощью санации поверхности корня. Пациентов с особым риском можно определить по наличию специфического возбудителя в ротовой полости. Это может привести к лечению, нацеленному на определенные бактерии, с использованием химиотерапии антибиотиками, как только станет известна чувствительность к антибиотикам, или к более новым терапевтическим мерам, включая вакцинацию, или к использованию пептидов для предотвращения прилипания бактерий и последующей колонизации. Однако на сегодняшний день ни один патоген не был конкретно связан с хроническим гингивитом или пародонтитом. Повышенный относительный риск развития агрессивного пародонтита у марокканцев-подростков с Aggregatibacter actinomycetemcomitans , особенно клон JP2, является наиболее убедительным доказательством роли одного вида в пародонтозе.

Это может быть достигнуто путем простого разрушения биопленки и может объяснить успех, достигаемый с помощью санации поверхности корня. Пациентов с особым риском можно определить по наличию специфического возбудителя в ротовой полости. Это может привести к лечению, нацеленному на определенные бактерии, с использованием химиотерапии антибиотиками, как только станет известна чувствительность к антибиотикам, или к более новым терапевтическим мерам, включая вакцинацию, или к использованию пептидов для предотвращения прилипания бактерий и последующей колонизации. Однако на сегодняшний день ни один патоген не был конкретно связан с хроническим гингивитом или пародонтитом. Повышенный относительный риск развития агрессивного пародонтита у марокканцев-подростков с Aggregatibacter actinomycetemcomitans , особенно клон JP2, является наиболее убедительным доказательством роли одного вида в пародонтозе.

Гипотеза о множественных патогенах

Заболевание пародонта является результатом инфицирования относительно небольшим числом взаимодействующих видов бактерий .

Одна из основных трудностей заключается в определении возможных комбинаций важных патогенов. Следует понимать, что этот текущий список пародонтопатогенов может быть заменен после того, как результаты бактериального посева и выделения с использованием молекулярных методов будут объединены и переосмыслены. Тем не менее, можно было бы произвольно определить чувствительность к антибиотикам первых десяти пародонтопатогенов, а затем использовать эти антибиотики для уничтожения микроорганизмов.

Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsythia, Treponema denticola, Fusobacterium nucleatum и Campylobacter spp. присутствуют в пораженных участках и участвуют в прогрессировании заболевания. Однако это само по себе не доказывает, что они несут ответственность за повреждение тканей, и действительно можно утверждать, что эти организмы чаще обнаруживаются в более глубоких карманах и в местах с более сильным воспалением просто потому, что они процветают в таких экологических нишах.

Трудности установления этиологии заболеваний пародонта

Можно задаться вопросом, почему так трудно установить причину такого относительно распространенного заболевания. При попытке определить, какие микроорганизмы играют важную роль в патогенезе заболеваний пародонта, возникает много проблем:

-

Более 600 видов могут быть идентифицированы из пародонтальных карманов разных людей; на одном участке может быть от 30 до 100 видов

-

Среда обитания определяет, что может расти в пародонтальных карманах, поэтому обнаруженные бактерии могут размножаться вследствие этой среды

-

Многие виды выращивать трудно или невозможно. Молекулярные методы, распознающие последовательности ДНК, позволяют нам идентифицировать еще больше видов, но без жизнеспособных микробов невозможно определить чувствительность к антибиотикам

-

Трудности при взятии репрезентативной пробы из кармана.

Неизбежно существует ряд различных видов, и поэтому существует большая вероятность того, что загрязняющие виды усложнят анализ и интерпретацию

Неизбежно существует ряд различных видов, и поэтому существует большая вероятность того, что загрязняющие виды усложнят анализ и интерпретацию -

Если в активной фазе заболевания наблюдаются незначительные сдвиги в составе бактериальных сообществ, время отбора проб может иметь решающее значение

-

Текущая классификация заболеваний пародонта, основанная на клинических признаках, может не позволить нам провести различие между различными типами деструктивных заболеваний пародонта. Каждая группа заболеваний в нашей текущей классификации может представлять собой весьма разнородные группы

. -

Различные участки во рту могут разрушаться в результате воздействия различных патогенов, и участки могут проявлять активность из-за одного патогена в одно время и другого патогена в более позднее время

-

Трудно отличить условно-патогенные виды, вторично размножающиеся в результате болезни, а не как ее причину

-

При наличии нескольких патогенов крайне сложно оценить возможные пары или смеси видов, которые могут быть вовлечены в патологический процесс.

Патогены, такие как P. gingivalis может быть обнаружен в небольшом количестве у здоровых людей без деструктивных заболеваний пародонта. Различные штаммы могут быть вирулентными или авирулентными

Патогены, такие как P. gingivalis может быть обнаружен в небольшом количестве у здоровых людей без деструктивных заболеваний пародонта. Различные штаммы могут быть вирулентными или авирулентными -

Индивидуальные вариации иммунного ответа на патогены могут быть наиболее важным фактором.

Ответы хозяев

Следует помнить, что как хронический гингивит, так и периодонтит являются хроническими воспалительными поражениями и поэтому проявляют как воспаление, так и попытки заживления. Можно обнаружить кардинальные признаки воспаления и различные степени репарации. Не обязательно наличие всех признаков, чтобы установить наличие воспаления; например, боль и потеря функции не обязательно присутствуют и не являются обычным явлением в этих состояниях.

Врожденный иммунитет

Иммунный ответ хозяина можно условно разделить на врожденный и адаптивный иммунитет (рис. 2). И врожденный, и адаптивный иммунитет действуют вместе, а не изолированно, дополняя друг друга для поддержания здоровья и предотвращения болезней.

2). И врожденный, и адаптивный иммунитет действуют вместе, а не изолированно, дополняя друг друга для поддержания здоровья и предотвращения болезней.

Две ветви иммунитета функционируют вместе

Изображение полного размера

Механизмы врожденного иммунитета включают ряд относительно неспецифических механизмов, включая барьерный эффект интактного эпителия. Слизистая оболочка полости рта омывается слюной, которая содержит ряд защитных факторов. Бактерии могут распознаваться неклональными рецепторами, также известными как рецепторы распознавания образов. Эти рецепторы распознают такие вещества, как липополисахарид (ЛПС) грамотрицательных бактерий и пептидогликан грамположительных бактерий. Врожденные реакции относительно неспецифичны, и поэтому существует большая вероятность повреждения тканей свидетелями.

Нейтрофилы имеют решающее значение для поддержания здоровья пародонта, поскольку тяжесть заболевания увеличивается при нейтропении, агранулоцитозе и нарушениях клеточной функции, таких как недостаточность адгезии лейкоцитов, болезнь ленивых лейкоцитов и синдромы Папийона-Лефевра, Чедиака-Хигаси и Дауна , а также сахарный диабет.

Адаптивный иммунитет

Адаптивный иммунный ответ характеризуется специфичностью, памятью и способностью отличать свое от чужого. Как только происходит распознавание микробных антигенов соответствующим рецептором на макрофагах или дендритных клетках, высвобождаются цитокины, которые активируют Т- и В-клетки, тем самым задействуя клеточно-опосредованные и гуморальные иммунные ответы. Таким образом, два плеча иммунитета функционируют вместе; более ранние реакции были преимущественно врожденными, что впоследствии помогало сосредоточить адаптивные иммунные реакции. Считается, что при гуморальном или клеточно-опосредованном иммунитете специфичность ответов ограничивает повреждение свидетелей за счет сосредоточения внимания на адаптивной или специфической иммунной системе.

Секреторный IgA (sIgA) защищает поверхности слизистых оболочек, главным образом, предотвращая прилипание бактерий. Если бактерии не могут прикрепиться к этой эпителиальной поверхности, то вероятность того, что они смогут вызвать инфекцию, снижается. sIgA отличается от сывороточного IgA тем, что состоит из димеров IgA, удерживаемых вместе соединительной цепью (или J-цепью) и защищенных от протеолитического распада секреторным компонентом.

sIgA отличается от сывороточного IgA тем, что состоит из димеров IgA, удерживаемых вместе соединительной цепью (или J-цепью) и защищенных от протеолитического распада секреторным компонентом.

Жидкость десневой борозды образуется из десневых капилляров и содержит некоторое количество иммунных клеток. Поток жидкости в десневую щель непрерывен, но увеличивается при воспалении десны. В ней обнаруживаются такие антитела, как IgG, IgA и IgM, компоненты комплемента, а также ферменты. Эти растворимые белки и клеточные компоненты затем обеспечивают врожденные и адаптивные реакции в месте бактериального заражения.

Гистопатология заболеваний пародонта

Гистопатология заболеваний пародонта может быть разделена на начальные, ранние, установленные и запущенные поражения на основе исследований экспериментального гингивита у людей и пародонтита у животных (таблица 1). Хотя следует быть осторожным с интерпретацией этих данных, тем не менее они обеспечивают полезную основу для построения понимания патогенеза заболевания.

Полная таблица

Стоит отметить, что установленное поражение может сохраняться в течение многих лет и переход в запущенное поражение знаменует собой переход от хронической и успешной защитной реакции к деструктивному иммунопатологическому механизму (периодонтит). Факторы, ответственные за это прогрессирование, неизвестны. Есть две основные точки зрения:

-

1

Может быть вовлечен иммунный ответ хозяина

-

2

Некоторые специфические микроорганизмы в бактериальном налете или изменение вирулентности могут быть причиной развития прогрессирующего поражения.

Самой большой проблемой является установление факторов, ответственных за переход от обратимого гингивита к деструктивному пародонтиту. Нет никаких реальных доказательств того, что деструктивный пародонтит обязательно развивается из ранее существовавшего гингивита. Некоторое предшествующее воспаление десен может привести к пародонтиту, но это не всегда так.

Нет никаких реальных доказательств того, что деструктивный пародонтит обязательно развивается из ранее существовавшего гингивита. Некоторое предшествующее воспаление десен может привести к пародонтиту, но это не всегда так.

«Распространенное» поражение клинически распознается как пародонтит с классическими признаками формирования кармана, изъязвлением эпителия кармана, разрушением коллагеновой периодонтальной связки и резорбцией кости. Эти изменения приводят к подвижности и, в конечном итоге, к потере зубов. Отмечается расширение воспалительного инфильтрата апикально и латерально, со снижением содержания коллагена и плотным скоплением лимфоцитов, плазматических клеток и макрофагов. На периферии репаративный фиброз. Происходит разрушение эпителиального барьера между бляшкой и соединительной тканью пародонта, что может быть связано со значительным изменением иммунного ответа и обеспечивает прямой доступ антигенов и метаболитов бляшки. На этой стадии происходит необратимая потеря прикрепления и потеря периодонтальной связки и кости с прогрессирующим увеличением образования кармана. Высокие концентрации IgG, IgA, IgM и комплемента, а также полиморфных форм могут быть обнаружены в жидкости десневой борозды. Однако:

Высокие концентрации IgG, IgA, IgM и комплемента, а также полиморфных форм могут быть обнаружены в жидкости десневой борозды. Однако:

-

Антитела непостоянно вызывают пародонтит и, по-видимому, не защищают от болезни

-

Титры антител могут повышаться во время лечения, но это, скорее всего, является следствием того, что инструменты эффективно инокулируют антигены

-

Титры антител могут больше отражать внутреннюю митогенность или иммуногенность антигенов зубного налета, а не важность какого-либо одного микробного организма в патогенезе заболеваний пародонта.

Механизмы, участвующие в опосредовании повреждения тканей, проще описать как реакции, подобные гиперчувствительности, и включают опосредованные антителами, клеточную цитотоксичность и IgE-опосредованные реакции, подобные гиперчувствительности.

Механизмы разрушения тканей

Бактерии могут вызывать прямые и косвенные повреждения. Различные механизмы описаны в таблице 2. Цитотоксические клеточные иммунные ответы на самих себя и провоспалительные реакции, включающие высвобождение интерлейкина 1β (IL-1β), фактора некроза опухоли α (TNF-α) и интерлейкина 6 (IL-6), могут привести к к деструкции тканей (табл. 3).

Таблица 2 Механизмы разрушения тканейПолноразмерная таблица

Таблица 3 Цитокины при воспалительных состоянияхПолноразмерная таблица

Заключение и возможные будущие стратегии лечения

Пародонтоз представляет собой сложное взаимодействие между хозяином и микробами. В будущем можно было бы использовать стратегии, улучшающие способность хозяина предотвращать бактериальную колонизацию или уничтожать важные микробные виды. Например, внимание было сосредоточено на выявлении иммунных ответов на адгезины и протеазы Porphyromonas gingivalis. Альтернативно, предварительно сформированные антиадгезиновые антитела могут быть получены и нанесены на поверхности зубов для предотвращения прикрепления и бактериальной колонизации.

Альтернативно, предварительно сформированные антиадгезиновые антитела могут быть получены и нанесены на поверхности зубов для предотвращения прикрепления и бактериальной колонизации.

Если кто-то считает, что присутствие плазматических клеток связано с последующей деструкцией тканей при пародонтите, то можно склонить чашу весов в пользу уменьшения гуморального ответа путем изменения провоспалительных/противовоспалительных реакций антител (Th2/ Th3 CD4 Т-хелперные клетки), так что дифференцировка плазматических клеток значительно снижена или отсутствует.

Подавление чрезмерных реакций организма-хозяина, восстановление баланса или регуляция нарушенных цитокиновых сетей или изменение реакции Th2-типа на реакцию Th3 (противовоспалительную, но с защитной гуморальной реакцией) может привести к предотвращению прогрессирования заболевания. Вмешательство, например, в форме рецептор-опосредованного антагонизма, могло бы помочь регулировать сложные сети цитокинов, тем самым ограничивая повреждение свидетелей в очагах воспаления. Однако существует так много потенциальных антигенов, которые могут повлиять на результат, что маловероятно, что такая иммуномодуляция может принести клиническую пользу пациентам в ближайшем будущем.

Однако существует так много потенциальных антигенов, которые могут повлиять на результат, что маловероятно, что такая иммуномодуляция может принести клиническую пользу пациентам в ближайшем будущем.

Популяции Т-клеток CD4 человека гораздо более гетерогенны с точки зрения экспрессии их цитокинов, чем считалось ранее, что затрудняет идентификацию популяций Т-клеток как подмножеств Th2 или Th3. Учитывая эту трудность, была разработана парадигма Th2/Th3, включающая другие подмножества Т-клеток: клетки Th27 и регуляторные Т-клетки (T reg ). Клетки Th27 могут продуцировать провоспалительный IL-17 и под влиянием других цитокинов, таких как IL-12, могут развиваться в клетки Th2. Между Treg-клетками также существует пластичность развития, так что в соответствующей среде цитокинов (IL-6 и IL-21) они могут переключаться на клетки Th27. Эта функциональная пластичность предлагает потенциально различные терапевтические подходы, в которых Th27 и/или T9Клетки 0363 reg являются иммунологическими мишенями, а не субпопуляциями Th2 или Th3 или неуловимыми микробными антигенами.

Ссылки

Дополнительная литература: Обзоры

-

Будунели Н., Кинане Д.Ф. Диагностические маркеры хозяина, связанные с деструкцией мягких тканей и деградацией кости при пародонтите. J Clin Periodontol 2011; 38 : 85–105.

Артикул Google ученый

-

Каримбукс Н.Ю., Сарайя В.М., Элангован С. и др. Полиморфизмы гена интерлейкина-1 и хронический пародонтит у взрослых белых: систематический обзор и метаанализ. J Пародонтол 2012; 83 : 1407–1419.

Артикул Google ученый

-

Марш П.Д., Дивайн Д.А. Как хозяин влияет на развитие зубных биопленок? J Clin Periodontol 2011; 38 : 28–35.

Артикул Google ученый

-

Нуссбаум Г., Шапира Л. . Как исследования нейтрофилов улучшили наше понимание пародонтального патогенеза? J Clin Periodontol 2011; 38 : 49–59.

Артикул Google ученый

-

Палмер Р.М., Уилсон Р.Ф., Хасан А.С., Скотт Д.А. Механизмы действия факторов внешней среды – курение табака. J Clin Periodontol 2005; 32 : 180–195.

Артикул Google ученый

-

Preshaw PM, Taylor J J . Как исследования взаимодействий цитокинов и их роли в стимулировании иммунных реакций повлияли на наше понимание периодонтита? J Clin Periodontol 2011; 38 : 60–84.

Артикул Google ученый

-

Уэйд В.Г. Изменило ли использование молекулярных методов для характеристики микробиома ротовой полости человека наше понимание роли бактерий в патогенезе заболеваний пародонта? J Clin Periodontol 2011; 38 : 7–16.

Артикул Google ученый

Дополнительная литература: Исходная/историческая литература

-

Мур В.

Э.К., Мур Л.Х., Рэнни Р.Р., Смиберт Р.М., Бурмейстер Дж.А., Шенкейн Х.А. Микрофлора пародонтальных участков демонстрирует активное деструктивное прогрессирование. J Clin Periodontol 1991; 18 : 729–739.

Э.К., Мур Л.Х., Рэнни Р.Р., Смиберт Р.М., Бурмейстер Дж.А., Шенкейн Х.А. Микрофлора пародонтальных участков демонстрирует активное деструктивное прогрессирование. J Clin Periodontol 1991; 18 : 729–739. Артикул Google ученый

-

Страница RC, Shroeder H E . Патогенез воспалительных заболеваний пародонта. Итог текущей работы. Лаборатория Инвест 1976; 33 : 235–249.

Google ученый

-

Сеймур Г. Дж., Геммелл Э., Рейнхардт Р. А., Исткотт Дж., Таубман М. А. . Иммунопатогенез хронических воспалительных заболеваний пародонта: клеточные и молекулярные механизмы. J Periodontol Res 1993; 28 (6 ч. 2): 478–486.

Артикул Google ученый

-

Сокрански С С, Хаффаджи А Д . Бактериальная этиология деструктивных заболеваний пародонта: современные представления.

J Пародонтол 1992; 63 : 322–331.

J Пародонтол 1992; 63 : 322–331. Артикул Google ученый

Скачать ссылки

Установление роли нейрогенного воспаления в патогенезе пародонтита: систематический обзор

Хронический пародонтит представляет собой заболевание воспалительного происхождения, вызываемое преимущественно бактериями, присутствующими в зубном налете. Хотя бактерии являются общепризнанной причиной пародонтита, одного их присутствия недостаточно, чтобы вызвать выраженную деструкцию тканей пародонта. Помимо того, что заболевания пародонта являются одной из причин потери зубов, они связаны со многими системными заболеваниями в развивающихся и развитых странах. Нейрогенный компонент является неотъемлемой частью пародонтита [1]. Роль нейрогенного воспаления при различных системных заболеваниях хорошо известна. Предполагается, что многие воспалительные заболевания, включая пародонтит, имеют нейрогенный компонент. Янчо и Шольчани, 19 г. 67 ввел термин нейрогенное воспаление [2]. Нейрогенное воспаление является защитным механизмом; однако сильная или продолжительная стимуляция может привести скорее к повреждению, чем к восстановлению. Когда химическое вещество соединяется с химическими раздражающими рецепторами на сенсорных нервах, оно может высвобождать вещество P (SP) и другие воспалительные нейропептиды, что приводит к нейрогенному воспалению [3]. Нейроны генерируют биологически активные пептиды, известные как нейропептиды (т.е. пептидные нейротрансмиттеры) [4]. Нейропептид представляет собой пептид, синтезируемый и высвобождаемый из нейронов, и его действие биологически опосредуется через внеклеточные рецепторы на клетках-мишенях [4]. Краткое описание различных нейропептидов и их механизма действия приведены в таблице 9.0117 1 [2,5-17]. Мы провели это исследование для систематического обзора доказательств в установлении роли нейрогенного воспаления при хроническом пародонтите.

67 ввел термин нейрогенное воспаление [2]. Нейрогенное воспаление является защитным механизмом; однако сильная или продолжительная стимуляция может привести скорее к повреждению, чем к восстановлению. Когда химическое вещество соединяется с химическими раздражающими рецепторами на сенсорных нервах, оно может высвобождать вещество P (SP) и другие воспалительные нейропептиды, что приводит к нейрогенному воспалению [3]. Нейроны генерируют биологически активные пептиды, известные как нейропептиды (т.е. пептидные нейротрансмиттеры) [4]. Нейропептид представляет собой пептид, синтезируемый и высвобождаемый из нейронов, и его действие биологически опосредуется через внеклеточные рецепторы на клетках-мишенях [4]. Краткое описание различных нейропептидов и их механизма действия приведены в таблице 9.0117 1 [2,5-17]. Мы провели это исследование для систематического обзора доказательств в установлении роли нейрогенного воспаления при хроническом пародонтите.

| Нейропептид | Происхождение | Цепочка аминокислот | Функции | Местоположение | Способ действия |

| СП | SP впервые было сообщено в 1930-х годах фон Эйлером и Гаддумом (1931) [6], Чангом и Гаддумом (1933) [7] и Гаддумом и Шильдом (19). 34) [8]. 34) [8]. |

11-аминокислотный пептид [2] | Сосудорасширяющая активность является отличительной чертой SP. Согласно Brain and Williams (1988) [9], SP может модулировать вазодилататорную активность, что свидетельствует о важном функциональном значении этой совместной локализации. | SP находится в периферических нервах, включая кишечные нейроны и чувствительные к капсаицину первичные афферентные нейроны. | Провоспалительный |

| КГРП | CGRP был первоначально обнаружен в 1982 году [10]. | Пептид из 37 аминокислот | Согласно Brain et al., 1985, CGRP обладает мощной сосудорасширяющей активностью, часто локализованной вместе с SP [5]. | CGRP широко распространен в центральной и периферической нервной системе. | Противовоспалительное средство |

| НКА | НКА был открыт и охарактеризован в 1983 г. [17]. | 10-аминокислотный пептид | NKA увеличивает вазодилатацию, проницаемость микрососудов и экстравазацию плазмы. |

НКА в периферических нервах, включая энтеральные нейроны и чувствительные к капсаицину первичные афферентные нейроны. | Провоспалительный |

| NPY | NPY первоначально был выделен из мозга свиньи (Tatemoto, 1982) [12] | Пептид из 36 аминокислот | NPY обладает мощной сосудосуживающей активностью NPY (Lundberg et al., 1985) [13]. | NPY широко распространен в центральной и периферической нервной системе. | Провоспалительный |

| ВИП | VIP был первоначально выделен из экстрактов кишечника свиней (Said and Mutt, 1970) [11] | 28-аминокислотный пептид | VIP — иммуномодулирующий пептид (Bellinger et al., 1996) [14], регулирующий продукцию про- и противовоспалительных медиаторов (Pozo et al., 2000 [15]; Ganea and Delgado, 2002) [16], расслабляет гладкую мускулатуру и вызывает секрецию слюны. | ВИП локализуется в центральной и периферической нервной системе. |

Противовоспалительное |

Стол 1: Краткое описание различных нейропептидов и способов их действия.

СП, вещество Р; CGRP, пептид, родственный гену кальцитонина; НКА, нейрокинин А; NPY, нейропептид Y; VIP, вазоактивный кишечный полипептид

При проведении этого систематического обзора мы следовали рекомендациям по предпочтительным элементам отчетности для систематических обзоров и метаанализа (PRISMA) [18]. Мы стремились определить массу существующих доказательств для установления связи между нейрогенным воспалением и пародонтитом. Наш обзор включал исследования любого дизайна (например, рандомизированные контролируемые испытания, когортные исследования, исследования случай-контроль, перекрестные исследования), в которых сравнивали и оценивали присутствие любого из нейропептидов, таких как SP, пептид, родственный гену кальцитонина (CGRP). ), нейрокинин А (NKA), нейропептид Y (NPY) и вазоактивный интестинальный полипептид (VIP) у системно здоровых пациентов с пародонтитом и без него. В исследования включались определенные заболевания пародонта по любым клиническим пародонтальным индексам. В нашей стратегии поиска использовалась комбинация терминов из медицинских предметных рубрик (MeSH), как в таблице 9.0117 2 . Наш обзор не включал обзорные статьи, статьи, опубликованные на языках, отличных от английского, исследования, в которых отсутствовали исходные данные, и исследования на животных.