Дифференциальная диагностика невралгий тройничного нерва

Заболевания с которыми проводят дифферинциальную диагностику невралгий тройничного нерва:

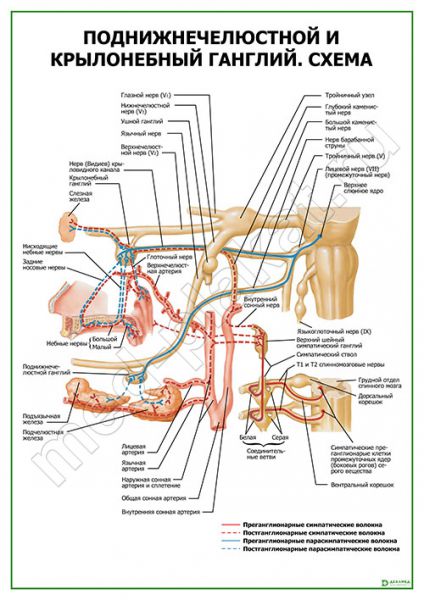

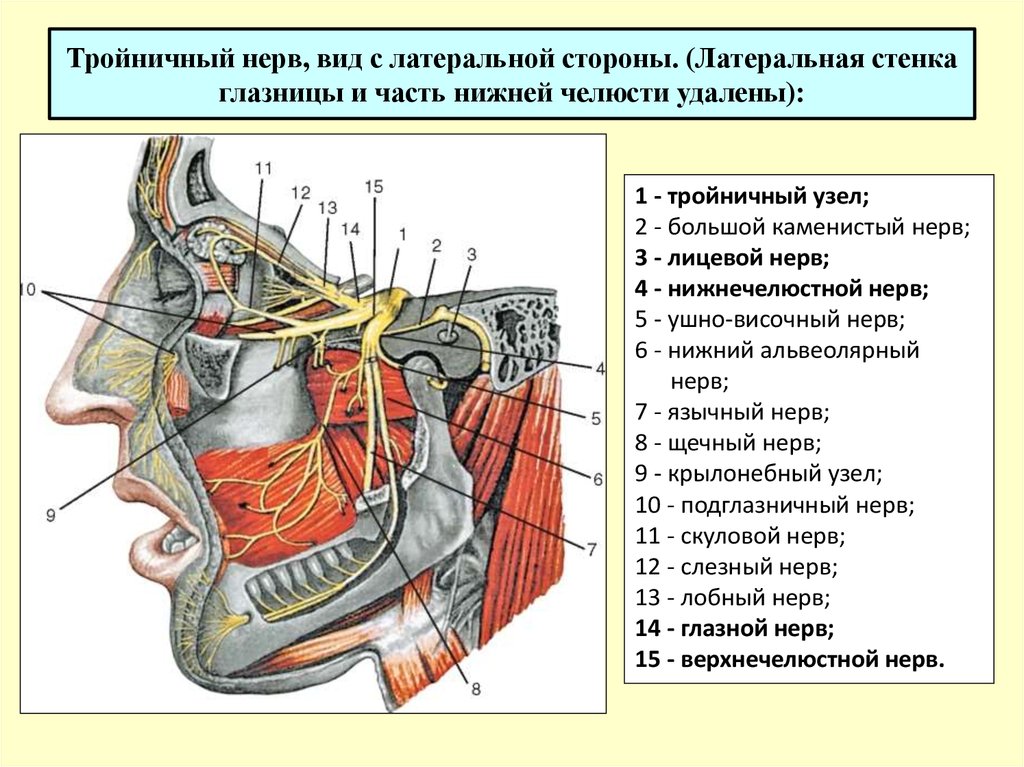

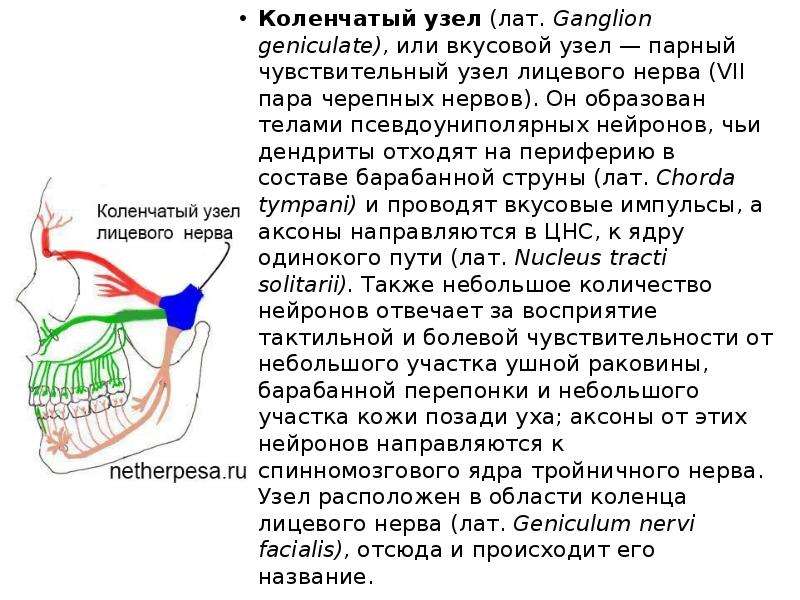

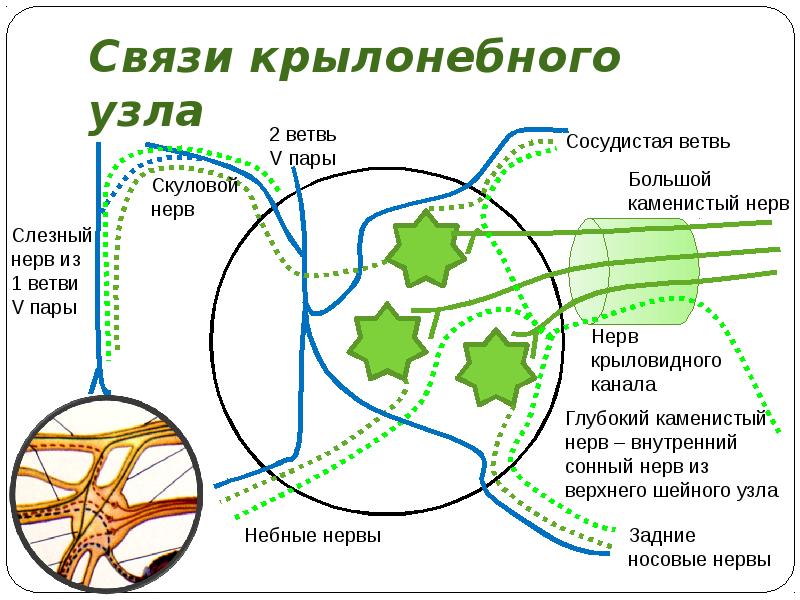

Ганглионит крылонёбного узла. Синдром Sluder характеризуется резкими болями в периорбитальной области, в глазном яблоке, в области корня носа, верхней и нижней челюстях, а иногда и в зубах. Боли иррадиируют в язык, мягкое нёбо, висок, затылок, ухо, шею, лопатку,плечо. Боли длятся от нескольких минут до нескольких часов. Обязательно резко выражены вегетативные симптомы — гиперемия и отечность кожи половины лица, слезотечение, ринорея.Имеется гиперемия и отечность слизистой оболочки заднего отдела носовой полости. Болевой приступ прекращается после проведения аппликационной анестезии заднего отдела носовой полости, что служит дифференциально — диагностическим критерием, который указывает на наличие у больного ганглионита крылонёбного узла. Боли исчезают при проведении крылонёбной анестезии нёбным путем, а при невозможности выполнения этой анестезии возможен и другой путь введения анестетика (туберальный, подскуло — крыловидный и др. ).

).

Полулунный ганглий — это чувствительный ганглий тройничного нерва, лежащий в тройничной полости твердой мозговой оболочки на передней поверхности пирамиды височной кости. Провоцируется инфекционными заболеваниями, сосудистыми поражениями, интоксикациями и другими факторами. Отмечается многоочаговая боль в зоне иннервации трех ветвей тройничного нерва с иррадиацией в половину головы. Боль носит случайный характер. Имеются расстройства всех видов чувствительности на соответствующей половине лица. Появляются герпетические высыпания на коже лица (чаще в проекции I ветви тройничного нерва). Длительность герпетических высыпаний 1-2 недели.

Ганглионит ресничного (цилиарного) узла (синдром Оппенгейма).Характеризуется приступами острой боли в области глазного яблока. Боли часто возникают в ночное время и сопровождаются выраженной вегетативной симптоматикой (ринорея, слезотечение, светобоязнь,гиперемия конъюктивы глаза). Приступ боли длится около получаса, а иногда и несколько часов. При пальпации имеется болезненность глазного яблока. Характерно появление герпетических высыпаний на коже лба и носа. У больных могут развиться конъюктивиты и кератиты.

Приступ боли длится около получаса, а иногда и несколько часов. При пальпации имеется болезненность глазного яблока. Характерно появление герпетических высыпаний на коже лба и носа. У больных могут развиться конъюктивиты и кератиты.

Отмечаются мучительные боли в области глазного яблока, надбровья с иррадиацией в соответствующую половину носа. Боли возникают ночью, выражена вегетативная симптоматика. Болезненность при пальпации половины носа и внутреннего угла глазницы. Герпетические высыпания на коже носа и лба. Явления кератоконъюктивита. Боли исчезают после проведения аппликационной анестезии переднего отдела носовой полости, что служит диагностическим критерием невралгии носоресничного нерва.

Ганглионит ушного узла.Имеются приступы жгучих болей, локализующихся кпереди от наружного слухового прохода и в височной области. Приступы длятся от нескольких минут до часа. Боли иррадиируют в нижнюю челюсть, зубы и шею. Появляется ощущение заложенности и хлопанье в ухе. Во время приступа боли наблюдается гиперсаливация с соответствующей стороны. Боли провоцируются надавливанием на область наружного слухового прохода (между наружным слуховым проходом и головкой нижней челюсти). Боли исчезают после проведения внутрикожной анестезии впереди козелка уха, что является диагностическим критерием наличия ганглионита ушного узла.

Боли иррадиируют в нижнюю челюсть, зубы и шею. Появляется ощущение заложенности и хлопанье в ухе. Во время приступа боли наблюдается гиперсаливация с соответствующей стороны. Боли провоцируются надавливанием на область наружного слухового прохода (между наружным слуховым проходом и головкой нижней челюсти). Боли исчезают после проведения внутрикожной анестезии впереди козелка уха, что является диагностическим критерием наличия ганглионита ушного узла.

Невралгия ушно — височного нерва (аурикуло — темпоральный синдром, околоушный гипергидроз, синдром Фрей).

Впервые был описан в 1874 г. B.C. Покровским (из клиники СП.Боткина). Данная информация отечественного врача осталась незамеченной. В 1923 г. Lucie Prey описала его под названием «синдрома аурикуло — темпорального нерва». В 1927 г. Andre Thomas объяснил появление синдрома врастанием части регенерирующих потовых и сосудорасширяющих волокон в слюноотделительные волокна. Перерезка ушно-височного нерва приводит к устранению клинической симптоматики. Возникает после оперативных вмешательств на околоушной железе, травмы мягких тканей околоушной области, переломов мыщелкового отростка нижней челюсти, плоскостной остеотомии нижней челюсти. Характеризуется ноющими или жгучими болями и появлением вегетативно-сосудистых расстройств в околоушно-жевательной области (гипергидроз, покраснение, потепление, гиперестезия). Развивается чаще всего во время еды или при виде пищи (слюногонной), которая вызывает повышенное слюноотделение. Синдром может вызываться курением, нервными стрессами, перегревом организма.

Возникает после оперативных вмешательств на околоушной железе, травмы мягких тканей околоушной области, переломов мыщелкового отростка нижней челюсти, плоскостной остеотомии нижней челюсти. Характеризуется ноющими или жгучими болями и появлением вегетативно-сосудистых расстройств в околоушно-жевательной области (гипергидроз, покраснение, потепление, гиперестезия). Развивается чаще всего во время еды или при виде пищи (слюногонной), которая вызывает повышенное слюноотделение. Синдром может вызываться курением, нервными стрессами, перегревом организма.

Новокаиновая блокада проекции ушно — височного нерва снимает клиническую симптоматику синдрома (описание проведения блокады см. в разделе «Лечение невралгий»). В проекцию нерва с лечебной целью вводят равные количества анестетика (новокаина) и спирта (80%). Назначают парафинотерапию, электрофорез анестетиков на околоушную область. Перед приемом пищи рекомендуют прием атропина или платифиллина. При неэффективности консервативной терапии показано проведение хирургического вмешательства (перерезка ушно -височного и большого ушного нервов).

Приступообразные боли, которые начинаются с корня языка или в области миндалины. Иррадиируют в нёбную занавеску, глотку, ухо, глаз, нижнюю челюсть и даже шею. Боли возникают при разговоре, глотании, приеме пищи (особенно очень холодной или горячей). Приступы длятся 1-3 минуты. Интервалы между приступами различны. Во время приступа появляется сухость в горле, а после приступа боли – усиленная саливация.

При проведении дифференциальной диагностики этого заболевания нужно помнить, что боли всегда начинаются в корне языка или в области миндалин, а механическое раздражение этих участков всегда провоцирует приступ. При смазывании корня языка, миндалины и задней стенки глотки анестетиком (дикаином, пиромекаином) приступы прекращаются.

Синдром Eagle.Увеличение в размерах шиловидного отростка височной кости с характерными симптоматическими проявлениями носит название синдрома Eagle. Нормальные размеры шиловидного отростка колеблются в пределах 25 мм. При его увеличении больные отмечают боли при глотании и движении языка с иррадиацией в ухо. Наблюдаются боли при повороте головы, имеется неопределенная головная боль с тошнотой, головокружение (это связано с давлением шиловидного отростка на сонную артерию, особенно при движении головы). Боль ные жалуются на дисфагию, отальгию. Пальпация миндаликовой ямки с больной стороны вызывает типичную боль, которую постоянно испытывал больной. Рентгенологически – удлинение шиловидного отростка. Невралгия барабанного нерва (синдром Reicherf). Барабанный нерв является веточкой

Нормальные размеры шиловидного отростка колеблются в пределах 25 мм. При его увеличении больные отмечают боли при глотании и движении языка с иррадиацией в ухо. Наблюдаются боли при повороте головы, имеется неопределенная головная боль с тошнотой, головокружение (это связано с давлением шиловидного отростка на сонную артерию, особенно при движении головы). Боль ные жалуются на дисфагию, отальгию. Пальпация миндаликовой ямки с больной стороны вызывает типичную боль, которую постоянно испытывал больной. Рентгенологически – удлинение шиловидного отростка. Невралгия барабанного нерва (синдром Reicherf). Барабанный нерв является веточкой

Характеризуется приступами режущей боли в области наружного слухового прохода с иррадиацией в лицо и область сосцевидного отростка. Боли возникают остро и стихают постепенно. Возникновение приступа боли провоцирует пальпация наружного слухового прохода.

Невралгия верхнего гортанного нерва.

Клиническая картина во многом напоминает невралгию языкоглоточного нерва. Боли, которые возникают в гортани, носят приступообразный характер, появляются во время еды или при глотательных движениях. Иррадиируют в ухо.

В дифференциальной диагностике главное значение имеет локализация болей. При невралгии верхнего гортанного нерва боли всегда начинаются с гортани, а на боковой поверхности шеи,несколько выше щитовидного хряща нередко можно обнаружить болезненную точку. Во время приступа боли появляется кашель.

Невралгия язычного нерва.Характеризуется резкими приступами болей, которые локализуются в области передних двух трети половины языка. Боли возникают спонтанно или при приеме пищи, а также при разговоре. Часто бывает гиперестезия соответствующей половины языка, а нередко приводит к потере в этой зоне болевой и вкусовой чувствительности.

Ганглионит подчелюстного узла.Приступ острой боли в поднижнечелюстной области обычно 1-2 раза в сутки, продолжается от нескольких минут до часа. Провоцируются боли только приемом острой или обильной пищи. Боли иррадиируют в нижнюю челюсть и губу,затылок, шею. Может наблюдаться повышенное слюноотделение. Припухлости мягких тканей в поднижнечелюстной области нет. Из протока поднижнечелюстной железы выделяется прозрачная слюна.

Провоцируются боли только приемом острой или обильной пищи. Боли иррадиируют в нижнюю челюсть и губу,затылок, шею. Может наблюдаться повышенное слюноотделение. Припухлости мягких тканей в поднижнечелюстной области нет. Из протока поднижнечелюстной железы выделяется прозрачная слюна.

Приступ острой боли в поднижнечелюстной области и языке продолжительностью от нескольких минут до часа. Болевые пароксизмы нечастые (1-2, реже 3 раза в сутки). Боли иррадиируют в разные отделы нижней части лица и, особенно, в кончик языка, а также подъязычную область. Провоцируются приемом острой и обильной пищи. Припухлости мягких тканей подъязычной области нет.

Синдром поражения позвоночного нерва.Шейный симпатический трунцит чаще на-блюдается при шейном остеохондрозе, ганглионитах шейных узлов, интоксикациях и др. Симптоматика очень вариабельная. Приступ жгучей, пульсирующей боли, которая начинается в области позвоночника и распространяется на любую часть лица и головы. Болевые приступы длятся от нескольких минут до получаса и более. Отмечается головокружение, тошнота, звон или шум в ухе. а иногда афония и даже снижение зрения. У больных часто имеются болевые точки при надавливании в зонах проекции верхнего шейного (на уровне поперечного отростка III шейного позвонка) и шейно — грудного (между ножками кивательной мышцы) узлов, а также в точке позвоночного нерва (книзу от места выхода малого затылочного нерва на кожу). Провоцирующими боль моментами чаще всего бывает переохлаждение, переутомление, стрессы.

Болевые приступы длятся от нескольких минут до получаса и более. Отмечается головокружение, тошнота, звон или шум в ухе. а иногда афония и даже снижение зрения. У больных часто имеются болевые точки при надавливании в зонах проекции верхнего шейного (на уровне поперечного отростка III шейного позвонка) и шейно — грудного (между ножками кивательной мышцы) узлов, а также в точке позвоночного нерва (книзу от места выхода малого затылочного нерва на кожу). Провоцирующими боль моментами чаще всего бывает переохлаждение, переутомление, стрессы.

Невралгия ушного узла — что это за болезнь? Симптомы, диагностика и лечение невралгии ушного узла

Узнать больше о нервных заболеваниях на букву «Н»:

Нарушение сна;

Нарколепсия;

Наследственная мозжечковая атаксия Пьера-Мари;

Нарушения спинномозгового кровообращения;

Невралгия тройничного нерва;

Невралгия подчелюстного и подъязычного узлов;

Невралгия языкоглоточного узла;

Невралгия ушного узла;

Неврастения;

Невральная амиотрофия Шарко-Мари-Тута;

Невринома слухового нерва;

Невринома;

Неврит зрительного нерва;

Неврит глотки;

Неврит лицевого нерва;

Неврит;

Невроз навязчивых состояний;

Невроз глотки;

Неврозы;

Неврозоподобное заикание;

Невропатия бедренного нерва.

Что собой представляет невралгия ушного узла

Патология ушного вегетативного ганглия, которая проявляется в виде пароксизмов вегеталгии и захватывает не только ухо, но и ушную область – невралгия ушного узла. Во время приступов острая боль способна отдавать в нижнюю челюсть, затылок, плечевой пояс, руку и верхнюю часть грудной клетки. Может сопровождаться заложенностью, щелчками, гиперсаливацией. При этом слух не нарушается. Патологию диагностируют невролог с привлечением стоматолога, отоларинголога и других узких специалистов с применением аппаратных методов исследования (часто на МРТ уха). Комплексная терапия включает лекарства для купирования болевых пароксизмов, метаболические препараты, сосудистые и противоотечные средства, а также физиотерапевтические процедуры и рефлексотерапию.

Общие сведения о болезни

Ушной вегетативный узел называется ганглий. Он представляет собой скопление промежуточных нейронов парасимпатических и симпатических нервных путей. Парасимпатические волокна в узел поступают через ветви языкоглоточного нерва, а симпатические – через сплетение средней менингеальной артерии. Постганглионарные волокна являются частью ушно-височного нерва, который в свою очередь – ветвь нерва тройничного. Они распространяются на височную область и ушную железу, обеспечивая вегетативную иннервацию сосудов и железы.

Парасимпатические волокна в узел поступают через ветви языкоглоточного нерва, а симпатические – через сплетение средней менингеальной артерии. Постганглионарные волокна являются частью ушно-височного нерва, который в свою очередь – ветвь нерва тройничного. Они распространяются на височную область и ушную железу, обеспечивая вегетативную иннервацию сосудов и железы.

Классифицировать невралгию ушного узла можно, как вегетативный ганглионит головы. К этой же категории патологий относятся:

- Ганглионит ресничного узла;

- Невралгия подъязычного и подчелюстного узла;

- Шейный трунцит;

- Ганглионит верхнешейного симпатического и крылонебного узлов.

По статистике наиболее часто невралгия ушного нерва поражает женщин молодых и средних лет.

Почему возникает эта патология

Этиопатогенетический механизм развития болезни — ирритативный. /

Он развивается рефлекторно, в случае если от хронических инфекционных очагов или страдающих от воспалительного процесса соматических органов поступает патологическая вегетативная импульсация.

Особенно опасны заболевания, которые локализованы непосредственно рядом с ушным узлом.

К ним относятся:

- Периодонтит;

- Гингивит;

- Стоматит;

- Пародонтит;

- Этмоидит;

- Гайморит;

- Фронтит;

- Синусит;

- Тонзиллит;

- Гнойный отит;

- Камни в околоушной железе;

- Сиаладенит;

- Паротит.

Невралгия ушного нерва, спровоцированная общим инфекционным процессом, встречается реже. К первичным заболеваниям в этом случае причисляются:

- Сифилис;

- Туберкулез;

- Затяжной сепсис.

Также первопричиной невралгии может стать отдельный инфекционный очаг:

- Уретрит;

- Цистит;

- Пиелонефрит.

Или соматические болезни:

- Холецистит;

- Цирроз;

- Гастродуоденит;

- ХПН;

- Аднексит.

Иногда провоцирующим фактором становится эндокринное нарушение: сахарный диабет или гипертиреоз.

Симптоматическая картина

Характерными симптомами являются приступы вегеталии. Они возникают в ухе, околоушной области или впереди отверстия слухового прохода со стороны пораженной области. Боль имеет интенсивный или жгучий характер. Отдает в шею, затылок, нижнюю челюсть и надплечье. В связи с механизмом иррадиации боли, она распространяется на верхнюю часть грудного отдела и руку с больной стороны. Длительность приступа составляет от несколько минут до часа и более.

Изредка пароксизм сопровождается щелчками или заложенностью в ухе. Их вызывают рефлекторные мышечные спазмы слуховой трубы. Также во время приступа отмечается гиперсаливация, тогда как в покое усиленного слюноотделения не происходит.

Спровоцировать возникновение невралгии могут:

- Переохлаждение;

- Употребление горячей пищи и напитков;

- Высокая физическая нагрузка;

- Психоэмоциональное перенапряжение.

Поскольку вегетативная нервная система зависит от таких внешних факторов, как перепады температуры, смена суточных режимов, барометрическое давление и т. д., вегеталия имеет ритмичный характер. Она возникает чаще всего ночью и вечером. Весной и осенью невралгия может обостряться.

д., вегеталия имеет ритмичный характер. Она возникает чаще всего ночью и вечером. Весной и осенью невралгия может обостряться.

Слуховая функция в период заболевания сохраняется неизменной.

Методы диагностики

Очень часто больные приходят за помощью к отоларингологу или стоматологу, а уже доктора этой специальности направляют их к неврологу. Для постановки диагноза невролог собирает анамнез, пальпирует точки Рише и склеротомные точки нижнечелюстного, ушно-височного и подбородочного нерва. При пальпации отмечается резкая боль. Подтверждает невралгию гипералгезия околоушной области. Для уточнения диагностики могут провести лидокаиновую или новокаиновую блокаду.

Очень важно правильно определить этиологию болезни. Для этого необходим:

- Осмотр стоматолога.

- Аудиометрия.

- УЗИ околоушной слюнной железы.

- МРТ головного мозга.

- Риноскопия.

- Отоскопия.

- Томография уха.

- Рентгенография околоносовых пазух.

- КТ черепа.

- Фарингоскопия.

В некоторых случаях может потребоваться консультация гастроэнтеролога, уролога, эндокринолога, а также гастроскопия, УЗИ почек или брюшной полости, анализ на гормоны щитовидной железы.

Отличать невралгию следует от отита, кист и камней околоушной железы, опухолей, паротита и евстахиита.

Терапия

Чтобы быстро купировать пароксизмы вегеталгии надо принять анальгетики и противовоспалительные препараты. К ним относятся:

- Ацетилсалициловая кислота;

- Метамизол натрия;

- Новокаиновые блокады;

- Аминофеназон.

Эти препараты сочетаются с ганглиоблокаторами, седативными и спазмолитическими средствами. При необходимости пациенту назначают снотворные. Для достижения дополнительного обезболивающего эффекта показан ультрафонофорез с гидрокортизоном или электрофорез с новокаином на ушную область.

Также требуется сосудистая и метаболическая терапия:

- Никотиновая кислота;

- Витамины группы В;

- Пентоксифиллин.

Уменьшить отечность помогут антигистаминные средства. Если в клинике преобладают симптомы, характерные для раздражения парасимпатических волокон требуется холинолитическая терапия: дифенилтропин, платифиллин.

При непереносимости лекарственной терапии требуется назначение:

- Магнитопунктуры;

- Акупунктуры;

- Лазеропунктуры.

Во время реконвалесценции можно назначать амплипульстерапию, ДДТ, электрофорез с гиалуронидазой.

Для эффективного лечения невралгии требуется устранить первопричину заболевания. Пролечить воспалительный или инфекционный очаг, регулярно проводить санацию ротовой полости и терапию хронических соматических болезней. Также необходима коррекция эндокринных нарушений. По показаниям может быть назначено хирургическое рассечение спаек, удаление опухолей и околоушных камней, гайморотомия, этмоидотомия и т.д.

Автор: Кокунин Алексей, врач-рентгенолог, эксперт MRT-v-MSK

Нейроанатомия, цилиарный ганглий – StatPearls

Ниха Бхардвадж; Абхиджит Джоши.

Информация об авторе и организациях

Последнее обновление: 25 июля 2022 г.

Введение

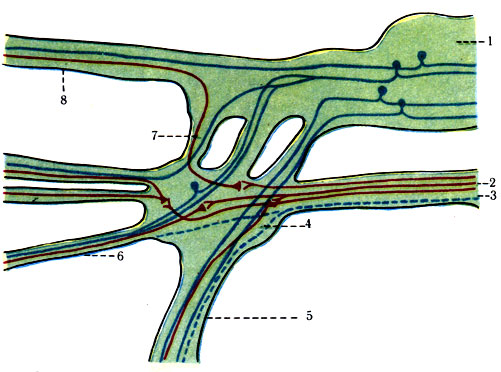

Бесперебойное функционирование человеческого тела зависит от координации между соматическими и висцеральными частями нервной системы. Висцеральная часть нервной системы широко известна как вегетативная нервная система. Он состоит из двух компонентов: парасимпатического и симпатического. Висцеральный эфферент имеет по крайней мере два набора нейронов, то есть преганглионарные и постганглионарные нейроны.

Волокна краниального парасимпатического ганглия отходят от ядер ствола головного мозга. Покинув ствол мозга, эти волокна образуют синапсы в периферических парасимпатических ганглиях. В области головы и шеи расположены четыре периферических парасимпатических ганглия (ресничный ганглий, крылонебный ганглий, слуховой ганглий и поднижнечелюстной ганглий). Постганглионарные парасимпатические волокна обеспечивают парасимпатическую иннервацию органа-мишени.

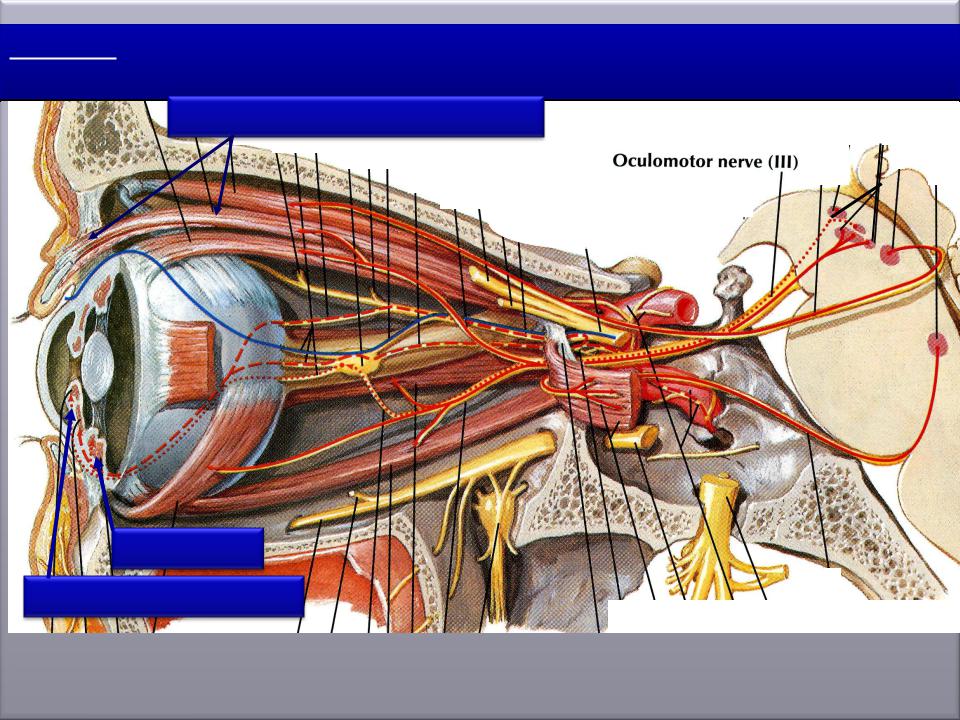

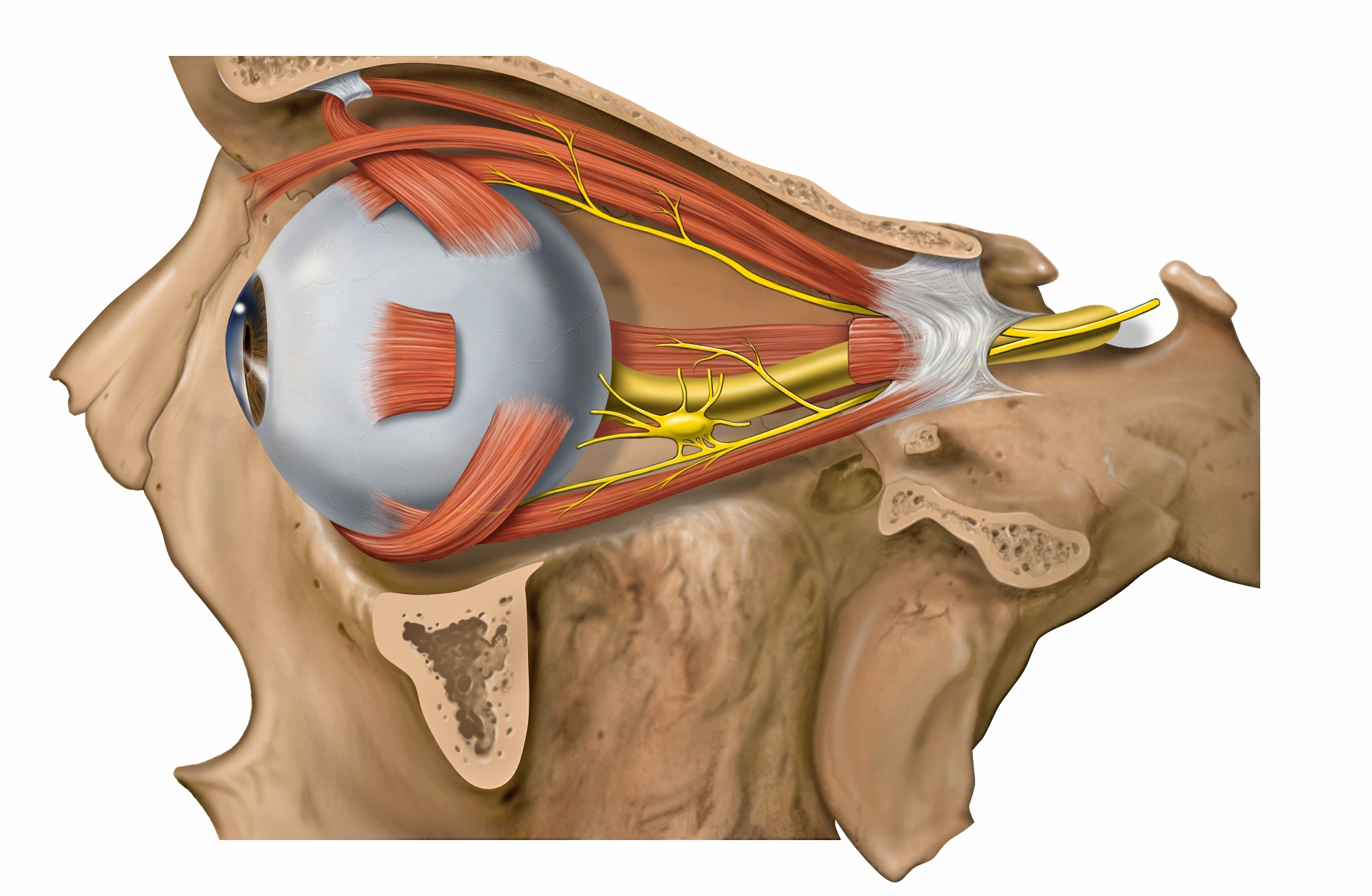

Цилиарный ганглий представляет собой периферический парасимпатический ганглий. Он расположен у вершины глазницы между зрительным нервом и латеральной прямой мышцей. Она связана медиально с глазной артерией и латерально с латеральной прямой мышцей.

Структура и функции

Это небольшая структура неправильной формы; его форма варьируется от булавочной, неправильной, овальной до прямоугольной. Он расположен примерно на 1 см впереди медиального конца верхней глазничной щели. Здесь он встроен в орбитальный жир и соединяется с носо-социлиарным нервом. Это совокупность мультиполярных нейронов. К его заднему краю прикрепляются три корня цилиарного ганглия. Этими корнями являются двигательный корешок, чувствительный корешок и симпатический корешок.

Двигательный корешок парасимпатический. Преганглионарные парасимпатические волокна отходят от ядра Эдингера-Вестфаля. Затем эти волокна проходят через нерв к нижней косой мышечной ветви глазодвигательного нерва и достигают цилиарного ганглия. В ресничном узле преганглионарные волокна синапсируют с постганглионарными. Постганглионарные волокна проходят через короткий ресничный нерв и заканчиваются, иннервируя сфинктер зрачка и цилиарную мышцу.

В ресничном узле преганглионарные волокна синапсируют с постганглионарными. Постганглионарные волокна проходят через короткий ресничный нерв и заканчиваются, иннервируя сфинктер зрачка и цилиарную мышцу.

Чувствительный корешок отходит от носо-социлиарного нерва. Чувствительные волокна от глазного яблока проходят через ганглий непрерывно. Он несет общие ощущения от роговицы, радужной оболочки и цилиарного тела.

Симпатический корешок формируется из сплетения постганглионарных симпатических волокон верхнего шейного симпатического узла вокруг внутренней сонной артерии, затем входит в глазницу через общее сухожильное кольцо верхней глазничной щели. Постганглионарные симпатические волокна от верхнего шейного симпатического узла проходят через цилиарный узел непрерывно и распределяются через короткие цилиарные нервы. Симпатический корень снабжает кровью сосуды глазного яблока.[1][2][3]

Эмбриология

Вегетативная нервная система развивается из клеток нервного гребня. Предшественниками шванновских клеток являются мультипотентные клетки, происходящие из нервного гребня. Предшественники шванновских клеток образуют шванновские клетки, нейроэндокринные клетки, вегетативные нейроны, меланоциты и некоторые другие клетки. Клетки нервного гребня среднего и метэнцефалонного соединения способствуют развитию цилиарного ганглия. Перед закрытием нервной трубки клетки нервного гребня мигрируют из соединения среднего и заднего мозга. В нервной трубке нейроны располагаются в двух пластинках — базальной и крыловой пластинках. Нейроны базальной пластинки носят двигательный характер и от латеральной к медиальной стороне располагаются в три столбца, называемых соматомоторными (соматические эфферентные), бранхиомоторными (специальные висцеральные эфферентные) и висцерально-моторными (общие висцеромоторные). Дорсальное ядро блуждающего нерва, нижнее слюноотделительное ядро языкоглоточного нерва, верхнее слюноотделительное ядро лицевого нерва и ядро Эдингера-Вестфаля глазодвигательного представляют собой висцеромоторный компонент черепного нерва.

Предшественниками шванновских клеток являются мультипотентные клетки, происходящие из нервного гребня. Предшественники шванновских клеток образуют шванновские клетки, нейроэндокринные клетки, вегетативные нейроны, меланоциты и некоторые другие клетки. Клетки нервного гребня среднего и метэнцефалонного соединения способствуют развитию цилиарного ганглия. Перед закрытием нервной трубки клетки нервного гребня мигрируют из соединения среднего и заднего мозга. В нервной трубке нейроны располагаются в двух пластинках — базальной и крыловой пластинках. Нейроны базальной пластинки носят двигательный характер и от латеральной к медиальной стороне располагаются в три столбца, называемых соматомоторными (соматические эфферентные), бранхиомоторными (специальные висцеральные эфферентные) и висцерально-моторными (общие висцеромоторные). Дорсальное ядро блуждающего нерва, нижнее слюноотделительное ядро языкоглоточного нерва, верхнее слюноотделительное ядро лицевого нерва и ядро Эдингера-Вестфаля глазодвигательного представляют собой висцеромоторный компонент черепного нерва. Висцеро-моторный компонент черепного нерва связан с парасимпатическими ганглиями, и от этих ядер отходят преганглионарные парасимпатические волокна соответствующего ганглия. Дефицит фолиевой кислоты, инфекции, воздействие тератогена, мутация в раннем эмбриональном периоде могут привести к дефекту развития нервной трубки, дефектам лица, глазным дефектам и т. д. [4][5][6][7]

Висцеро-моторный компонент черепного нерва связан с парасимпатическими ганглиями, и от этих ядер отходят преганглионарные парасимпатические волокна соответствующего ганглия. Дефицит фолиевой кислоты, инфекции, воздействие тератогена, мутация в раннем эмбриональном периоде могут привести к дефекту развития нервной трубки, дефектам лица, глазным дефектам и т. д. [4][5][6][7]

Кровоснабжение и лимфатическая система

Он получает кровоснабжение от ветвей задней цилиарной артерии, центральных артерий сетчатки и мышечных ветвей.[8]

Нервы

Как описано выше, три корешка (парасимпатический, симпатический и чувствительный) прикрепляются сзади к цилиарному узлу, и он дает 8–10 ветвей от передней границы. Эти ветви известны как короткие цилиарные нервы. Эти ветви располагаются в два пучка и распределяются по 15-20 ветвям. Эти ветви пронизывают склеру вокруг зрительного нерва и проходят в бороздах, присутствующих на внутренней поверхности склеры. Эти ветви содержат все три компонента (парасимпатические, симпатические и чувствительные волокна). Двигательные волокна распространяются на сфинктер зрачка, цилиарные мышцы, хориоидальные и иридиальные кровеносные сосуды.[9]]

Двигательные волокна распространяются на сфинктер зрачка, цилиарные мышцы, хориоидальные и иридиальные кровеносные сосуды.[9]]

Мышцы

Как упоминалось выше, сфинктер зрачка и ресничные мышцы иннервируются коротким цилиарным нервом.

Физиологические варианты

Исследование, проведенное Janet M et al. исследовали изменение плотности и площади рецепторов среди связанных с нейритами участков ацетилхолиновых рецепторов (NARP), индуцированных нейронами цилиарного ганглия кур на близлежащих мышечных трубках in vitro. В этом исследовании изменение размера и интенсивности NARP отражает региональные различия в способности мышечных трубок реагировать на влияние нейронов, потому что не было очевидного градиента размера или интенсивности NARP с расстоянием от сомы; интенсивность и площадь кластеров неиннервируемых рецепторов (горячих точек) были такими же, как у NARP; ацетилхолинэстераза присутствовала в той же пропорции горячих точек и NARP во все времена исследования.

Хирургические соображения

Цилиарный ганглий может повреждаться при хирургическом лечении травм латеральной стенки глазницы, объемных поражений орбиты, ангиомоподобных состояний кавернозного синуса. Из-за своей близости он может легко поражаться зрительными или назоцилиарными невриномами.

Во время операций на глазах клиницист проводит перибульбарную блокаду выше и ниже орбиты. При этой блокаде блокируются цилиарные нервы, глазодвигательный нерв, блоковый нерв, но зрительный нерв не поражается.

Клиническое значение

Поражения цилиарного ганглия приводят к расширению зрачка или тоническому зрачку. В этом состоянии зрачок не реагирует на свет и медленно аккомодируется. Синдром Ади или синдром Холмса-Ади — это состояние, вызванное бактериальной или вирусной инфекцией, которое приводит к воспалению и повреждению цилиарного ганглия. В этом состоянии зрачок тонически расширен и медленно реагирует на свет, но присутствует определенная реакция на аккомодацию. [12] При этом заболевании возникает внезапная денервация цилиарного тела. Процесс реиннервации протекает медленно. Обычно это связано с потерей глубокого сухожильного рефлекса.

[12] При этом заболевании возникает внезапная денервация цилиарного тела. Процесс реиннервации протекает медленно. Обычно это связано с потерей глубокого сухожильного рефлекса.

В дополнение к синдрому Ади тонус зрачка может быть результатом других состояний, таких как синдром Росса, диабетическая невропатия, инфекция цилиарного ганглия, такая как вирусная инфекция опоясывающего герпеса, травма цилиарного ганглия, повреждение короткого цилиарного нерва, внутриглазничные опухоли , повреждение ядра Эдингера-Вестфаля и т. д.

Контрольные вопросы

Доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.

Комментарий к этой статье.

Рисунок

Тройничный нерв, нервы глазницы и ресничный ганглий; Вид сбоку. Предоставлено Gray’s Anatomy Plates

Ссылки

- 1.

Цыбулькин А.Г. Индивидуальная изменчивость внешнего строения и топографии ресничного узла человека. Морфология.

2003;124(6):34-7. [PubMed: 14994586]

2003;124(6):34-7. [PubMed: 14994586]- 2.

Рене С. Обновление орбитальной анатомии. Глаз (Лонд). 2006 окт; 20 (10): 1119-29. [В паблике: 17019410]

- 3.

Sinnreich Z, Nathan H. Цилиарный ганглий человека (анатомические наблюдения). Анат Анз. 1981;150(3):287-97. [PubMed: 7305005]

- 4.

О’Рахилли Р., Мюллер Ф. Развитие нервного гребня у человека. Дж Анат. 2007 г., сен; 211(3):335-51. [Бесплатная статья PMC: PMC2375817] [PubMed: 17848161]

- 5.

Эспиноза-Медина И., Аутин Э., Пикард К.А., Четтух З., Даймеки С., Консалез Г.Г., Коппола Э., Брюнет Д.Ф. Нейроразвитие. Парасимпатические ганглии происходят из предшественников шванновских клеток. Наука. 2014 июль 04;345(6192):87-90. [PubMed: 24925912]

- 6.

Дьячук В., Фурлан А., Шахиди М.К., Джовенко М., Каукуа Н., Константиниду С., Пахнис В., Мемик Ф., Марклунд У., Мюллер Т., Бирхмайер С., Фрид К., Эрнфорс П, Адамейко И.

Нейроразвитие. Парасимпатические нейроны происходят от связанных с нервами периферических глиальных предшественников. Наука. 2014 04 июля; 345 (6192): 82-7. [PubMed: 24925909]

Нейроразвитие. Парасимпатические нейроны происходят от связанных с нервами периферических глиальных предшественников. Наука. 2014 04 июля; 345 (6192): 82-7. [PubMed: 24925909]- 7.

Lee VM, Sechrist JW, Luetolf S, Bronner-Fraser M. И нервный гребень, и плакоды вносят вклад в цилиарный ганглий и глазодвигательный нерв. Дев биол. 2003 15 ноября; 263 (2): 176-90. [PubMed: 14597194]

- 8.

Бальдончини М., Камперо А., Моран Г., Авенданьо М., Инохоса-Мартинес П., Чиммино М., Буози П., Форлицци В., Чуанг Дж., Гаргуревич Б. Микрохирургическая анатомия Центральная артерия сетчатки. Мировой нейрохирург. 2019 окт; 130: e172-e187. [PubMed: 31252082]

- 9.

Ловасова К., Сулла И.Ю., Болекова А., Сулла И., Ключова Д. Анатомическое исследование корешков краниальных парасимпатических ганглиев: вклад в медицинское образование. Энн Анат. 2013 Май; 195(3):205-11. [PubMed: 23433588]

- 10.

Дубинский Дж.

М., Морган М., Фишбах Г.Д. Вариации среди кластеров рецепторов ацетилхолина, индуцированных нейронами цилиарного ганглия in vitro. Дев биол. 1988 ноябрь; 130(1):209-19. [PubMed: 2846386]

М., Морган М., Фишбах Г.Д. Вариации среди кластеров рецепторов ацетилхолина, индуцированных нейронами цилиарного ганглия in vitro. Дев биол. 1988 ноябрь; 130(1):209-19. [PubMed: 2846386]- 11.

Изчи Ю., Гонул Э. Микрохирургическая анатомия цилиарного узла и его клиническое значение при орбитальных травмах: анатомическое исследование. Миниинвазивный нейрохирург. 2006 г., июнь; 49 (3): 156–60. [В паблике: 16921456]

- 12.

Томпсон HS. Синдром Ади: некоторые новые наблюдения. Trans Am Ophthalmol Soc. 1977;75:587-626. [Бесплатная статья PMC: PMC1311565] [PubMed: 613531]

Аномалии зрачков и век | Clinical Gate

Клиническая картина и обследование

История болезни пациента редко начинается с утверждения «Я заметил, что у меня неодинаковые зрачки». У большинства пациентов на анизокорию обратил внимание врач, друг или родственник. Те, кто сами замечают анизокорию, могут сбить с толку диагноста, дав вводящую в заблуждение оценку продолжительности состояния.

Обследование зрачков (дополнительное обсуждение см. в Главе 36) у пациента, проходящего обследование на предмет аномалии зрачков, следует начинать с наблюдения за положением зрачков в состоянии покоя при естественном комнатном освещении и положением век в состоянии покоя. При наличии анизокории следует оценить степень анизокории на свету по сравнению с темнотой. Оценка зрачков в темноте проводится, когда пациент смотрит прямо перед собой в темной комнате, в то время как врач освещает непрямым светом снизу ровно столько света, чтобы можно было визуализировать зрачки.

Следующим шагом в исследовании является оценка прямых и согласованных зрачковых рефлексов на свет, за которой следует оценка реакции зрачка на ближнее расстояние (Kasthurirangan and Glasser, 2006). Реакцию вблизи лучше всего оценивать, когда пациент держит большой палец на расстоянии нескольких дюймов перед глазами, глядя через комнату, а затем сдвигает и удерживает взгляд на большом пальце. При определенных аномальных состояниях зрачки могут иметь свето-ближнюю диссоциацию со слабыми рефлексами прямого света, но с относительно сохранным сужением на ближние раздражители. После выявления аномального зрачка часто используется фармакологический тест с несколькими местными глазными каплями для подтверждения и помощи в локализации (9).

2003;124(6):34-7. [PubMed: 14994586]

2003;124(6):34-7. [PubMed: 14994586] Нейроразвитие. Парасимпатические нейроны происходят от связанных с нервами периферических глиальных предшественников. Наука. 2014 04 июля; 345 (6192): 82-7. [PubMed: 24925909]

Нейроразвитие. Парасимпатические нейроны происходят от связанных с нервами периферических глиальных предшественников. Наука. 2014 04 июля; 345 (6192): 82-7. [PubMed: 24925909] М., Морган М., Фишбах Г.Д. Вариации среди кластеров рецепторов ацетилхолина, индуцированных нейронами цилиарного ганглия in vitro. Дев биол. 1988 ноябрь; 130(1):209-19. [PubMed: 2846386]

М., Морган М., Фишбах Г.Д. Вариации среди кластеров рецепторов ацетилхолина, индуцированных нейронами цилиарного ганглия in vitro. Дев биол. 1988 ноябрь; 130(1):209-19. [PubMed: 2846386]