Здравствуйте, Получила на руки сегодня КТ гайморовых пазух носа. В пос…

Вопрос

НАТАЛЬЯ

Здравствуйте, Получила на руки сегодня КТ гайморовых пазух носа. В последнее время постоянно очень тяжело дышать и комок в горле, как-будто что-то мешает, может ли это связано с тем, что есть кистообразование в гайморовой левой пазухе либо связано с др причиной? На осмотрах лора часто говорили мне все хорошо, прошла гастроэнтеролога, эндокринолога, все хорошо, а дышать все также тяжело. Порой аж задыхаюсь, но заметила могу зайти в людное место или магазин, дышать еще тяжелее. Очень часто стала болеть в последнее время. Подскажите пож-та, что необходимо предпринять, основываясь на данных КТ? нужно ли делать операцию обязательно с таким размером кистообразования?

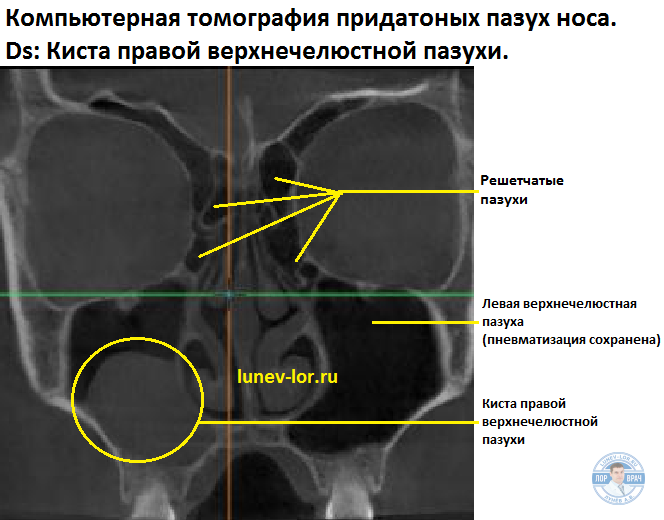

На серии РКТ томограмм придаточных пазух носа, выполненных по программе спирального сканирования, с реконструкцией в 3х плоскостях, с оценкой изменений в костном окне, толщиной срезов 0,5 мм, в положение пациента на спине, без контрастного усиления.

Лучевая нагрузка: 1,0 мЗв

Носовая перегородкапо средней линии, с минимальным отклонением вправо (до 3 мм) в средних отделах, слизистая неравномерно утолщена, от 1 до 4 мм (в передних отделах).

Носовые раковины:определяется гипертрофия нижних носовых раковин до 5-7 мм с обеих сторон, средних носовых раковин до 3-4 мм с обеих сторон, общий носовой ход сужен, на уровне средних и нижних носовых раковин до 1-1,5 мм.

Верхнечелюстные пазухи: слизистая оболочка правой верхнечелюстной пазухи не утолщена.

Определяется кистовидное утолщение слизистой оболочки неправильной овальной формы левой верхнечелюстной пазухи, по задней стенке, плотностью 44 Н, примерными размерами 27х14х16 мм.

Костные стенки не истончены, без признаков деструкции.

Ячейки решетчатого лабиринтапневматизированы, костные стенки не истончены, без признаков деструкции.

Лобные пазухиразвиты нормально, пневматизирована, костные стенки без признаков деструкции.

Основная пазухаразвита нормально, пневматизирована.

Костные стенки без деструктивных изменений.

Костные стенки без деструктивных изменений.Глотка -положение, форма, контуры обычные, структура стенок однородная.

Сосцевидные отростки обеих височных костей пневматизированы.

Заключение:РКТ картина кистовидного утолщения слизистой оболочки левой верхнечелюстной пазухи. РКТ картина гипертрофического ринита.

Рекомендовано: консультация ЛОР-врача.

Ответ

Здравствуйте , Наталья ! Без полноценного эндоскопического осмотра , лабораторных исследований , затруднительно принять окончательно верное решение о природе возникновения ваших симптомов , возможна, аллергическая , эндокринологическая или психоневрологическая , при том , что первые два могут привести к росту кисты в пазухе, что в свою очередь вызывает отёк слизистых и , вероятно, затруднённое дыхание . Тактика лечения и необходимость операции будет определена после установления причины Ваших симптомов, что возможно решить при личной консультации.

Киста правой верхнечелюстной пазухи — насколько она опасна: симптомы и лечение

Частые заболевания ЛОР-органов служат причиной образования кисты. Ее симптомами являются головные боли и заложенность носа, которые легко спутать с очередным насморком. Многие пациенты не знают, что это может привести к последствиям серьезнее, чем ОРВИ, которое проходит за неделю.

Ее симптомами являются головные боли и заложенность носа, которые легко спутать с очередным насморком. Многие пациенты не знают, что это может привести к последствиям серьезнее, чем ОРВИ, которое проходит за неделю.

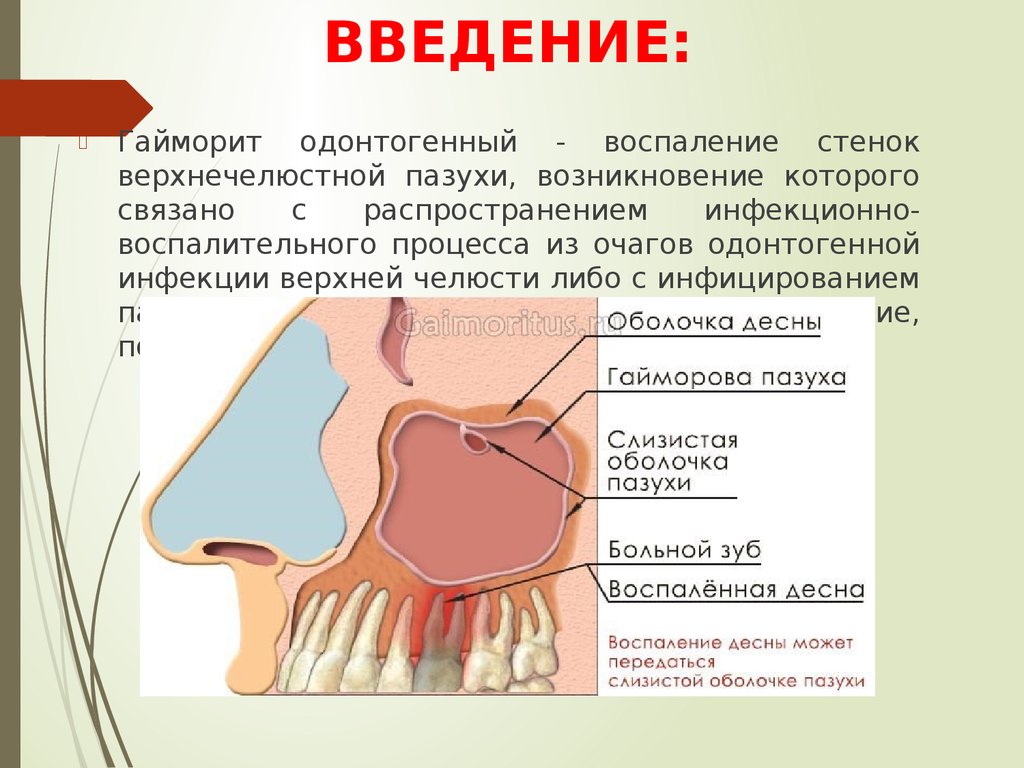

Образования бывают ретенционными, лимфангиэктатическими, появляющиеся в разных отделах пазух верхней челюсти, и одонтогенными, локализующимися в альвеолярной бухте. Верхнечелюстные кисты иногда заполняют всю пазуху и требуют хирургического удаления. Подобная опухоль у ребенка – редкое явление. Она появляется у подростка при хроническом рините или аллергии и лечится методами, аналогичными для взрослого населения. Фото в интернете помогут понять, как выглядит верхнечелюстная крупная киста на рентгеновских снимках и при проведении эндоскопии.

Содержание

- 1. Киста гайморовой пазухи – симптомы

- 1.1. Заложенность носа

- 1.2. Головные боли

- 1.3. Другие симптомы

- 2. Причины образования верхнечелюстной кисты

- 3.

Диагностика

- 3.1. Рентген

- 3.2. Томография

- 3.3. Пункция

- 3.4. Синусоскопия

- 4. Способы лечения

- 4.1. Консервативное

- 4.2. Оперативное вмешательство

- 5. Прогноз на выздоровление

- 6. Чем опасна киста?

- 7. Видео по теме статьи

- 8. Комментарии посетителей по теме статьи

Киста гайморовой пазухи – симптомы

Наличие верхнечелюстной опухоли может не беспокоить человека. Она не проявляет себя и часто обнаруживается при КТ, рентгене или МРТ при диагностике другого заболевания. Размеры не влияют на интенсивность выражения симптомов. Крупное новообразование на верхней стенке может не беспокоить пациента, а маленькое — у выводного соустья — приводить к появлению сильных болей зубов и головы.

Признаки наличия верхнечелюстных образований больные замечают, когда они достигнут существенных объемов или возникнет острое воспаление (связано с обострением гайморита или другого заболевания). Время ее наполнения зависит от интенсивности и частоты воспалительного процесса, индивидуальных особенностей строения органов человека.

Время ее наполнения зависит от интенсивности и частоты воспалительного процесса, индивидуальных особенностей строения органов человека.

Заложенность носа

Во время болезни пациент может ощущать дискомфорт в области крыльев носа. Заложенность является постоянным симптомом: при одностороннем процессе не дышит правая или левая ноздря, при двустороннем поражении человек не может втянуть воздух носом вообще. Это свидетельствует о сильном разрастании образования и заполнения им всего пространства пазухи.

Из носа происходит выделение слизистого содержимого. Значительно увеличивается частота проявления ЛОР-заболеваний. Они намного тяжелее переносятся человеком и протекают дольше, чем до образования опухоли.

Головные боли

У 50% пациентов киста проявляется заложенностью носа и головными болями. Болевой синдром распространяется на глазную и височную область.

У пациентов, которые занимаются водными видами спорта, симптом может усиливаться при погружении на глубину. Головная боль бывает постоянной или периодической, нередко изменения состояния происходят в ответ на стресс или климатические изменения, человек может страдать головокружениями.

Головная боль бывает постоянной или периодической, нередко изменения состояния происходят в ответ на стресс или климатические изменения, человек может страдать головокружениями.

Другие симптомы

Новообразование иногда вызывает симптомы, которые человеку без медицинского образования сложно связать с болезнями органов обоняния. В зависимости от расположения, размерных показателей кисты и строения верхнечелюстной пазухи пациент может жаловаться на дискомфорт:

- неприятные ощущения в верхней челюсти;

- появление в глотке слизи или стекающего гноя;

- болят щеки и глаза;

- повышается температура.

ЧИТАЕМ ТАКЖЕ: что делать, если болят все зубы с левой стороны челюсти?

Причины образования верхнечелюстной кисты

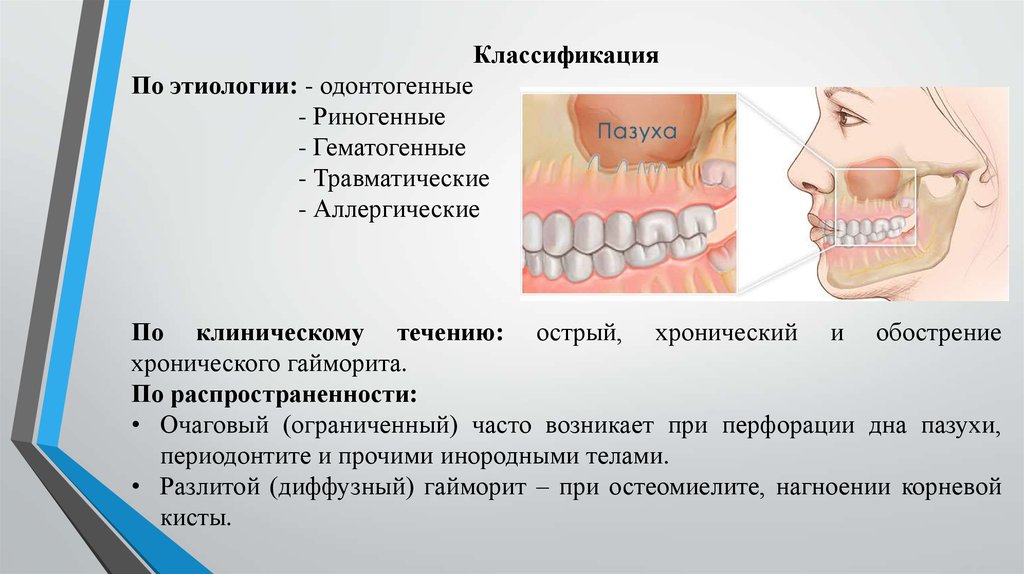

Механизм появления кисты справа и с левой стороны связан с воспалительным процессом в носоглотке. Железы слизистой оболочки пазух носа вырабатывают слизь постоянно. На поверхности железы имеют выходные протоки, а при часто возникающем воспалении они закупориваются. Поскольку слизь продолжает продуцироваться, но выйти не может, это провоцирует накопление секрета, растяжения стенок железы и возникновение новообразования. Причиной появления кисты могут быть:

Поскольку слизь продолжает продуцироваться, но выйти не может, это провоцирует накопление секрета, растяжения стенок железы и возникновение новообразования. Причиной появления кисты могут быть:

- хронический ринит и гайморит;

- частые аллергические реакции;

- воспаление зуба в верхней челюсти;

- опущение твердого неба;

- врожденная асимметрия лица;

- травмы;

- индивидуальные особенности строения выхода гайморовой пазухи.

Диагностика

Узнать о наличии патологии самостоятельно практически невозможно. Появление левой или правой кисты означает, что пациент страдает хроническим заболеванием зубов или дыхательных путей (рекомендуем прочитать: как выглядит киста на корне зуба: фото). Новообразование не проявляет особых признаков, поэтому его наличие легко спутать с другими заболеваниями. Диагноз устанавливается после снимка, направление на который дает стоматолог или оториноларинголог.

Рентген

Рентгенография помогает выявить достаточно крупные опухоли. На снимке они выглядят как круглые выпячивания на одной из стенок пазух носа с гладкими контурами. В медицине используют рентген с контрастом, который позволяет определить новообразование разного размера с обеих сторон. При одонтогенной кисте верхней челюсти в альвеолярной бухте врач выбирает другую проекцию для создания снимка.

На снимке они выглядят как круглые выпячивания на одной из стенок пазух носа с гладкими контурами. В медицине используют рентген с контрастом, который позволяет определить новообразование разного размера с обеих сторон. При одонтогенной кисте верхней челюсти в альвеолярной бухте врач выбирает другую проекцию для создания снимка.

Томография

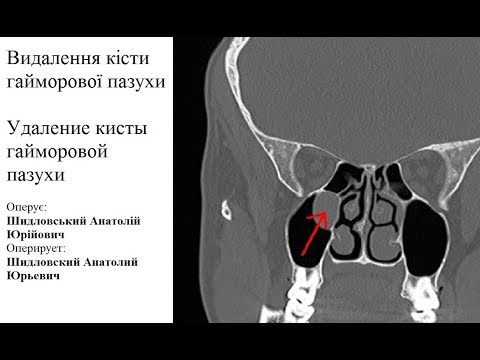

Лучшим способом диагностики является компьютерная томография. Метод позволяет специалисту определить точное месторасположение новообразования, толщину оболочки и внутреннее строение зоны, где оно находится. Часто метод диагностики проводится в запущенных случаях. Он дает показания к оперативному лечению и помогает врачу определиться со способом вмешательства.

Пункция

Для подтверждения диагноза врач проводит пункцию – прокол синусной кисты. При получении жидкости специфического оранжевого цвета, наличие заболевания подтверждается. Метод не дает точных результатов, поскольку таким способом можно обнаружить исключительно крупное новообразование, располагающееся на пути хода иглы.

При получении жидкости специфического оранжевого цвета, наличие заболевания подтверждается. Метод не дает точных результатов, поскольку таким способом можно обнаружить исключительно крупное новообразование, располагающееся на пути хода иглы.

Синусоскопия

Через выводное соустье в полость вводится эндоскоп. Он позволяет выявить и детально изучить новообразование, узнать место расположения опухоли. При необходимости, параллельно проводится биопсия или назначается лечение. Этот метод позволяет определить наличие полипов челюстной пазухи и других патологических процессов.

Способы лечения

Часто новообразование в синусах не нуждается в экстренном приятии мер. В каждом случае способы устранения заболевания назначаются индивидуально. Процедуры врач выбирает в зависимости от жалоб пациента, сопутствующих болезней и запущенности проблемы. При наличии небольшой кисты специалисты советуют наблюдать за ее развитием и устранить патологии, которые могли привести к ее возникновению. Если присутствует киста зуба в пазухе, есть хорошие шансы, что она самостоятельно исчезнет после полноценного лечения заболеваний ротовой полости.

Если присутствует киста зуба в пазухе, есть хорошие шансы, что она самостоятельно исчезнет после полноценного лечения заболеваний ротовой полости.

Консервативное

Больным предлагается пройти курс лечения без операции. Консервативный метод направлен на уменьшение скорости роста кисты. Он назначается при обнаружении небольшого образования. Большинство специалистов уверены в недостаточной эффективности такого лечения и его негативных последствиях. Попытки избавиться от опухоли дома могут привести к новым источникам образования опухолей и создания благоприятной атмосферы для развития бактерий.

При обострении воспаления, даже если образование достигло достаточной для операции величины, хирургическое вмешательство проводить запрещено. Для подавления процесса инфицирования пациент проходит курс терапии, состоящий из препаратов:

- соляной раствор для промывания Физиомер, Аквамарис;

- препарат для оттока жидкости из синусов Синуфорте;

- кортекостероиды Беконазе, Назонекс;

- сосудосуживающие спреи Тизин, Назол, Отривин;

- местнодействующие антибиотики Изофра или Биопарокс;

- антибиотики общего действия Амоксициллин, Линкомицин.

Оперативное вмешательство

Выбор типа операции зависит от размеров и места образования опухоли. Показания к оперативному вмешательству появляются, если киста ухудшает качество жизни пациента. Раньше стандартом удаления кисты пазухи верхней челюсти считался метод Калдвелл-Люка, но из-за применения общего наркоза, образования грубой рубцовой ткани и последствий в виде гайморита и ринита ее выполняют редко. Сегодня пациентам назначают:

- Гайморотомию Денкера. Доступ к образованию осуществляется через лицевую стенку. Преимуществом вмешательства является возможность убрать опухоль в труднодоступном месте. Единственный способ выполнить операцию на задней стенке гайморовой пазухи.

- Эндоскопическое удаление. Процесс длится 20-60 минут, врач не делает разрезов. Способ не предполагает наличие осложнений, повреждение гайморовой пазухи или появление воспаления.

- Пунктирование. Осуществляется через нос при проколе пазухи иглой. Является временной мерой, обеспечивает отсос содержимого кисты, оставляя при этом ее стенки.

Симптомы проходят, но при наполнении опухоль снова беспокоит пациента.

Симптомы проходят, но при наполнении опухоль снова беспокоит пациента.

Прогноз на выздоровление

Киста правой верхнечелюстной пазухи — это доброкачественное новообразование, представляющее собой оболочку с жидкостным содержимым. Она безобидна, хоть и вызывает гайморит, а при своевременном выявлении и удалении, а также профилактике возможность появления рецидива минимальна.

ЧИТАЕМ ТАКЖЕ: лечение ретенционной кисты нижней губы

При бессимптомном протекании заболевания она может несколько лет оставаться в неизменном состоянии, постепенно уменьшится и вовсе исчезнуть. При появлении крупного верхнечелюстного образования риск осложнений небольшой. Эффективно избавиться от опухоли, если она беспокоит и вызывает постоянный насморк, гайморит, ринит можно только хирургически. Щадящим методом является эндоскопическое удаление кисты.

ЧИТАЕМ ТАКЖЕ: что делать, если при насморке болят зубы и скулы?

Чем опасна киста?

Киста – это опухоль, которая иногда вызывает нарушение функций работы организма. На сколько опасна она может быть при несвоевременном лечении? Увеличивающееся в объемах образование разрушает кость, что в дальнейшем приводит к воспалению. Стенка челюсти истончается и уменьшается в объеме. Одонтогенная киста не является причиной неприятных ощущений и не обнаруживается при прощупывании, поэтому иногда достигает огромных размеров. При ее появлении на нижней челюсти возникает риск перелома во время жевания.

На сколько опасна она может быть при несвоевременном лечении? Увеличивающееся в объемах образование разрушает кость, что в дальнейшем приводит к воспалению. Стенка челюсти истончается и уменьшается в объеме. Одонтогенная киста не является причиной неприятных ощущений и не обнаруживается при прощупывании, поэтому иногда достигает огромных размеров. При ее появлении на нижней челюсти возникает риск перелома во время жевания.

Распространенное явление — ретенционная киста, которую позволяет выявить гистологическое исследование. Она располагается в нижней стенке пазухи верхней челюсти. До появления первых симптомов проходит 2 месяца, за которые в организме скапливается серотонин или гистамин, нарушающие структуру капилляров. Вследствие этого процесса слизистая оболочка отекает.

Небольшая киста может находиться в человеке всю жизнь бессимптомно, но при увеличении размеров болезнь угрожает здоровью:

- повышается давление на внутричерепные органы;

- увеличивается температура тела;

- воспалительный процесс переходит на соседние ткани;

- в запущенных случаях отмирает кость.

В худшем случае новообразование может лопнуть. Высвобождающееся гнойное содержимое попадает в организм, не только создает дискомфорт, но и вызывает заражение тканей с последующим некрозом.

Некоторые вопросы диагностики и лечения кист верхнечелюстной пазухи

Вохидов У.Н. , А.Ш. Бутаев

Ташкентский государственный стоматологический институт, Узбекистан

Copyright © 2021 Автор(ы). Опубликовано Scientific & Academic Publishing.

Эта работа находится под лицензией Creative Commons Attribution International License (CC BY).

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Аннотация

Цель исследования — оценить соответствие рентгенологических проявлений патологического процесса в придаточных пазухах носа результатам гистологического исследования у больных с кистами верхнечелюстных пазух. В основную группу вошли 50 больных с предварительным диагнозом кисты верхнечелюстной пазухи, подтвержденным клиническими проявлениями, данными обзорной рентгенографии и компьютерной томографии придаточных пазух носа. Все больные оперированы. Исследования показали, что все вышеизложенное свидетельствует о том, что на основании жалоб, данных физикального осмотра и рентгенологических проявлений не всегда удается провести достоверную дифференциальную диагностику изменений, сходных с кистозными, обнаруживаемых в верхнечелюстных пазухах. При этом стратегия ведения больного, а именно выбор хирургической или выжидательной тактики (в зависимости от величины изменений пазухи и наличия жалоб), практически не зависит от выявленных интраоперационно патологических изменений.

Ключевые слова: Воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух, Кисты верхнечелюстных пазух, Диагностика, Компьютерная томография, Патоморфологическое исследование, Лечение, Риносинусохирургия

Цитируйте эту статью: Вохидов У.Н., Боров А.Ш. Бутаев, Некоторые вопросы диагностики и лечения кист верхнечелюстной пазухи, American Journal of Medicine and Medical Sciences , Том. 11 № 5, 2021. С. 455-457. doi: 10.5923/j.ajmms.20211105.20.

Структура статьи

- 1. Введение

- 2. Материалы и методы исследования

- 3. Результаты исследования и их обсуждение

1. Введение

- Воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух в последние десятилетия прочно занимают первое место в общей структуре заболеваемости ЛОР-органов, как при анализе доступности поликлиники, так и в группе больных, находящихся на лечении в стационарных условиях [1,4,8].

- Кисты придаточных пазух носа являются одним из наиболее распространенных заболеваний в клинической практике. По классификации синуситов кисты относятся к хроническим [2,9,12].

- Кисты верхнечелюстных пазух — очень распространенное заболевание, нередко являющееся случайной клинической находкой при рентгенографии и компьютерной томографии придаточных пазух носа [3,5].

- В то же время в литературе немного сообщений о локализации кист в лобных и клиновидных пазухах [2,7]. Особенно трудно диагностировать кисты клиновидной пазухи, так как известная рентгенологическая упаковка не позволяет их диагностировать. Проблема диагностики кист околоносовых пазух была решена с внедрением в практику компьютерной томографии [1,10].

- Современная диагностика и лечение кистозных поражений придаточных пазух носа является одной из актуальных проблем оториноларингологии. Среди всех пазух кистозные процессы в 93,3% случаев поражают верхнечелюстные пазухи [3,11]. В последнее десятилетие отмечается рост заболеваемости хроническими синуситами, соответственно увеличивается число больных, страдающих кистозными синуситами [2,4], которые часто не имеют характерных клинических симптомов; их выявляют при рентгенологическом обследовании больных по поводу другого заболевания как «случайную находку» [5].

- Одним из основных методов исследования, позволяющих диагностировать кистозный синусит, является рентгенологический метод; наиболее достоверной является компьютерная томография придаточных пазух носа, которая позволяет выбрать подходящий хирургический метод лечения (эндо- или экстраназальный), избежать осложнений во время операции и рецидивов в дальнейшем [7,12]. По данным литературы, рентгенологические проявления кистозных процессов в гайморовых пазухах представляют собой тени различной формы (круглые, полукруглые, в виде «висячей капли») с четким ровным контуром, уплощенные, напоминающие уровень жидкости, в форме мениска. Их размеры варьируют от тотального до париетального затемнения [4,9].

- На сегодняшний день вопросам морфогенеза кист околоносовых пазух посвящено лишь несколько исследований [11]. В зарубежной литературе основное внимание уделяется одонтогенным и дизонтогенетическим кистам [7]. В то же время только патогистологический метод позволяет оценить характер морфологических изменений слизистой оболочки пораженной пазухи и поставить окончательный диагноз [5].

- С появлением эндоскопических методов риносинусохирургии для удаления кист верхнечелюстной пазухи стали выполнять различные варианты эндоназальных и экстраназальных вмешательств: после пункции клыковой ямки [3], через нижний носовой ход [5], после расширение свища в средний носовой ход [9], методом задней родничковой томии [8]. Однако работ, обобщающих опыт лечения большого количества больных с кистами верхнечелюстной пазухи, нет.

- Целью исследования была оценка соответствия рентгенологических проявлений патологического процесса в придаточных пазухах носа результатам гистопатологического исследования у больных с кистами верхнечелюстных пазух.

В литературе имеются сведения о морфогенезе и патоморфологическом строении кистозных процессов [10]. Однако в данной выборке отсутствуют работы, в ходе которых был проведен анализ соответствия рентгенологических проявлений кистозных процессов верхнечелюстных пазух данным патологоанатомического исследования тканей, удаленных из пазух у больных с диагнозом кистозный синусит.

В литературе имеются сведения о морфогенезе и патоморфологическом строении кистозных процессов [10]. Однако в данной выборке отсутствуют работы, в ходе которых был проведен анализ соответствия рентгенологических проявлений кистозных процессов верхнечелюстных пазух данным патологоанатомического исследования тканей, удаленных из пазух у больных с диагнозом кистозный синусит.

2. Материалы и методы исследования

- В группу исследования вошли 50 больных с предварительным диагнозом киста верхнечелюстной пазухи, подтвержденным клиническими проявлениями, обзорной рентгенографией и компьютерной томографией придаточных пазух носа. Все больные оперированы. Фрагменты мягких тканей, удаленные из верхнечелюстных пазух во время оперативного лечения, явились объектом патоморфологического исследования. Гистологические срезы после окраски гематоксилином и эозином, а также по методу Ван Гизена исследовали с помощью светового микроскопа при различных увеличениях.

3. Результаты исследования и их обсуждение

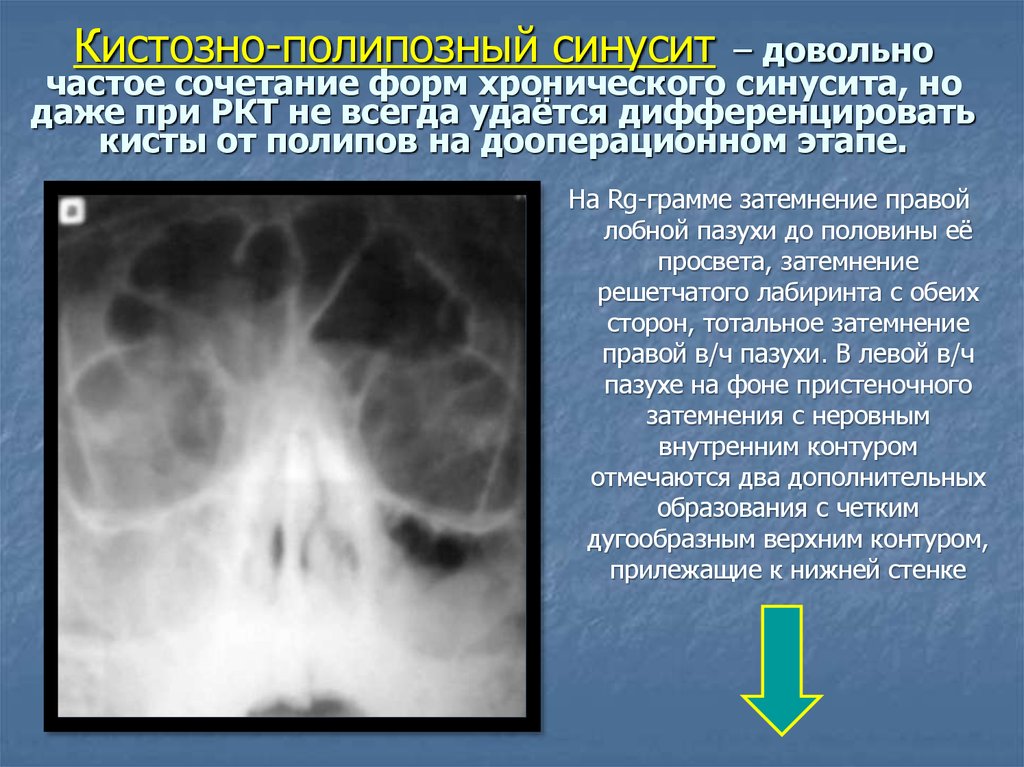

- При рентгенологическом исследовании патологические процессы в верхнечелюстных пазухах с предварительным диагнозом кистозного гайморита характеризовались следующими признаками: , половина пазухи, 1/3 часть пазухи или находились в альвеолярной бухте), различная локализация чаще располагалась в верхнечелюстной пазухе (на задней нижней и медиальной стенках, реже на передней стенке), отличалась разнообразием формы (круглые, полукруглые, в виде тотального затемнения, уровня жидкости, в виде пристеночных изменений).

- Наибольшее количество (42,8%) составили пробы с диагнозом истинная киста. Их стенка была представлена соединительной тканью, выстланной с обеих сторон уплощенным многорядным реснитчатым эпителием, в котором встречались бокаловидные клетки с неизмененной базальной мембраной. Собственная пластинка состоит из волокон соединительной ткани с кровеносными сосудами и клеточными элементами.

- Вторую группу составили ложные кисты — 16% исследованных образцов. Морфологическим отличием стенки псевдокисты было наличие односторонней эпителиальной выстилки.

- Соединительная ткань характеризуется преобладанием мукоидной дистрофии межклеточного вещества и скудным, более плазмоцитарно-клеточным составом. Собственная пластинка слизистой оболочки трансформируется в малососудистую структуру, образованную псевдокистозными полостями, которые увеличиваются и сливаются. Воспаление в этих областях имеет периваскулярную локализацию вплоть до панваскулита. Эти изменения сочетаются с расширением лимфатических щелей, лимфангиэктазиями.

- В четверти исследованных образцов (25%) выявлен фиброзно-отечный полип, проявляющийся гиперпластическим процессом с избыточной пролиферацией соединительной ткани, плоскоклеточной метаплазией мерцательного эпителия в многослойный плоский эпителий.

- На основании четырех видов изменений, выявленных при патологоанатомическом исследовании операционного материала, все обследованные пациенты также были разделены на 4 группы. В сформированных группах проведен подробный анализ клинических проявлений патологического процесса: жалоб, предъявляемых при первичном осмотре, данных анамнеза заболевания, результатов передней риноскопии и эндоскопического исследования полости носа, что не выявляют достоверных патогномоничных симптомов для каждой группы.

- При визуальном анализе обзорных рентгенограмм и компьютерных томограмм в большинстве случаев трудно было установить диагноз, который соответствовал бы выделенным нами четырем группам патологических изменений. Например, на представленных ниже рентгенограммах тени патологических образований, имеющие вид тотального затемнения верхнечелюстных пазух, должны соответствовать одному и тому же патологоанатомическому диагнозу, однако такие изменения были обнаружены во всех выделенных группах больных.

- При анализе данных компьютерной томографии также было обнаружено сходство рентгенологических изменений, которое соответствовало всем четырем группам. Например, мы визуализировали круглые тени с четким ровным очертанием у больных всех четырех групп, хотя они должны были соответствовать диагнозу — истинная киста. Плотность патологических теней, выявляемых на компьютерных томограммах, соответствовала разным цифрам (от 7 до 38 единиц HU) и не имела каких-либо закономерных значений для выделенных групп.

- Таким образом, проведя детальный анализ клинико-рентгенологических данных, мы установили, что диагноз кистозного синусита, установленный на основании клинических проявлений и результатов рентгенологического исследования, не всегда соответствует патологоанатомическому диагнозу. Оказалось, что гистологический диагноз кисты (истинный или ложный) соответствовал клиническому диагнозу у двух третей больных. У остальных больных при патогистологическом исследовании выявлены такие изменения, как фиброзно-отечный полип или фиброзно-отечный полип с кистозным образованием. В то же время, анализируя клинические проявления в группах больных, сформированных по патологоанатомическому диагнозу, мы не обнаружили существенных особенностей, которые позволили бы изначально установить правильный диагноз, а дальнейший анализ показал, что полученные нами результаты не имеют значение при выборе тактики лечения больного. Лечебная тактика зависела не от патологических изменений, а от их локализации в пазухе, выраженности жалоб больного и размеров образований.

Такие изменения регистрировались как на обзорных рентгенограммах, так и на компьютерных томограммах. Полученные результаты четко укладываются в рентгенологическую картину кистозного поражения. В результате у пациентов, включенных в группу исследования, до операции был установлен диагноз: киста верхнечелюстной пазухи. Однако гистопатологическое подтверждение этого диагноза получено только в 58,8% случаев. Гистопатологические диагнозы распределились следующим образом:

Такие изменения регистрировались как на обзорных рентгенограммах, так и на компьютерных томограммах. Полученные результаты четко укладываются в рентгенологическую картину кистозного поражения. В результате у пациентов, включенных в группу исследования, до операции был установлен диагноз: киста верхнечелюстной пазухи. Однако гистопатологическое подтверждение этого диагноза получено только в 58,8% случаев. Гистопатологические диагнозы распределились следующим образом:  Стенка кисты была представлена фиброзной тканью с дистрофическими изменениями в виде гиалиноза без внутренней эпителиальной выстилки, хотя местами эпителиальная выстилка сохранилась. В стенке кисты видны сосуды с признаками полнокровия, явлениями склероза с гиалинозом, стромально-сосудистой дистрофией.

Стенка кисты была представлена фиброзной тканью с дистрофическими изменениями в виде гиалиноза без внутренней эпителиальной выстилки, хотя местами эпителиальная выстилка сохранилась. В стенке кисты видны сосуды с признаками полнокровия, явлениями склероза с гиалинозом, стромально-сосудистой дистрофией.  Фиброзно-отечный полип с кистозной трансформацией выявлен в 16,2% случаев. Стенка ее была выстлана многорядным эпителием, в ряде случаев в стенке были видны склеротические изменения.

Фиброзно-отечный полип с кистозной трансформацией выявлен в 16,2% случаев. Стенка ее была выстлана многорядным эпителием, в ряде случаев в стенке были видны склеротические изменения.  Выявленные изменения в виде округлых теней с четким ровным контуром должны соответствовать диагнозу истинной кисты. Но при патогистологическом подтверждении такие рентгенологические проявления соответствовали диагнозам как фиброзно-отечного полипа, так и псевдокисты. Характерные для ложных кист изменения в виде полукруглых теней с четким ровным контуром при патологоанатомическом подтверждении соответствовали диагнозам — истинная киста, фиброзно-отечный полип, фиброзно-отечный полип с кистозным образованием.

Выявленные изменения в виде округлых теней с четким ровным контуром должны соответствовать диагнозу истинной кисты. Но при патогистологическом подтверждении такие рентгенологические проявления соответствовали диагнозам как фиброзно-отечного полипа, так и псевдокисты. Характерные для ложных кист изменения в виде полукруглых теней с четким ровным контуром при патологоанатомическом подтверждении соответствовали диагнозам — истинная киста, фиброзно-отечный полип, фиброзно-отечный полип с кистозным образованием.

Кроме того, изучив отдаленные результаты хирургического лечения больных, мы пришли к выводу, что наличие или отсутствие рецидивов патологического процесса также не зависело от патологоанатомического диагноза. Рецидивы возникали во всех группах, сформированных по патологическим признакам, примерно с одинаковой частотой (3-5%).

Кроме того, изучив отдаленные результаты хирургического лечения больных, мы пришли к выводу, что наличие или отсутствие рецидивов патологического процесса также не зависело от патологоанатомического диагноза. Рецидивы возникали во всех группах, сформированных по патологическим признакам, примерно с одинаковой частотой (3-5%). 4. Заключение

- 1. Все вышеизложенное свидетельствует о том, что на основании жалоб, данных физикального осмотра и рентгенологических проявлений не всегда удается провести достоверную дифференциальную диагностику изменений, сходных с кистозными обнаруживаются в верхнечелюстных пазухах.

- 2. При этом стратегия ведения больного, а именно выбор хирургической или выжидательной тактики (в зависимости от величины изменений пазухи и наличия жалоб), практически не зависит от патологических изменений, выявленных интраоперационно .

- 3. Вместе с тем полученные нами данные свидетельствуют о том, что различные патологоанатомические изменения слизистой оболочки верхнечелюстных пазух со сходной клиникой и рентгенологическими проявлениями (за исключением ложных кист) могут быть следствием разных стадий развития гайморита.

тот же патологический процесс.

тот же патологический процесс.

Каталожные номера

| [1] | Альбукерке-Нето А. Д. и др. Хирургическое лечение ортокератинизированной одонтогенной кисты верхнечелюстной пазухи: клинический случай у педиатрического пациента // Journal of Oral Diagnosis. – 2018. – Т. 3. – №. 1. – С. 1-5. |

| [2] | Арслан И. Б. и др. Анатомические изменения околоносовых пазух, сопровождающие ретенционные кисты верхнечелюстной пазухи: рентгенологический анализ // Турецкий архив оториноларингологии. – 2017. – Т. 55. – №. 4. – С. 162. |

| [3] | Консоло У. и др. Консервативный трансназальный эндоскопический и внутриротовой доступы при зубочелюстной кисте верхней челюсти // Хирургия полости рта. – 2020. – Т. 13. – №. 1. – С. 48-56. |

| [4] | Джураев Ж. А., Хасанов Ю. С., Вохидов Ю. Н. Распространенность хронических воспалительных заболеваний носа и околоносовых пазух у больных миокардитом //European Science Review. – 2018. – №. 5-6. – С. 147-149. А., Хасанов Ю. С., Вохидов Ю. Н. Распространенность хронических воспалительных заболеваний носа и околоносовых пазух у больных миокардитом //European Science Review. – 2018. – №. 5-6. – С. 147-149. |

| [5] | Kim S.M. et al. Дифференциальная экспрессия белков в секреторных жидкостях при гайморите и ретенционной кисте верхней челюсти //Европейский архив оториноларингологии. – 2017. – Т. 274. – №. 1. – С. 215-222. |

| [6] | Крюков А.И. Стратегия хирургического лечения кист верхнечелюстной пазухи // Вестник оториноларингологии. – 2019. – Т. 84. – №. 1. – С. 42-45. |

| [7] | Niederquell B.M. et al. Двусторонняя послеоперационная киста после операции на верхнечелюстной пазухе: отчет о клиническом случае и систематический обзор литературы // Описания клинических случаев в стоматологии. – 2016. – Т. 2016. |

| [8] | Sawatsubashi M. et al. Трансназальная эндоскопическая хирургия послеоперационных кист верхней челюсти //Журнал ларингологии и отологии. – 2015. – Т. 129. – №. С2. – С. С46-С51. et al. Трансназальная эндоскопическая хирургия послеоперационных кист верхней челюсти //Журнал ларингологии и отологии. – 2015. – Т. 129. – №. С2. – С. С46-С51. |

| [9] | Стана А. Х. и др. Применение технологий визуализации в оценке кист верхней челюсти // Revista de chimie. – 2017. – Т. 68. – №. 5. – С. 1130-1136. |

| [10] | Vieira E.M.M. et al. Частота ретенционных кист слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи в популяции центральной Бразилии //Журнал стоматологии. – 2015. – Т. 16. – №. 3. – С. 169. |

| [11] | Вохидов Ю. Н. Состояние ретикулярных волокон при различных формах полиповидного риносинусита //Обзор европейской науки. – 2015. – №. 7-8. – С. 39-40. |

| [12] | Yeung A.W.K. et al. Частота, локализация и связь со стоматологической патологией слизистых ретенционных кист верхнечелюстной пазухи. Рентгенологическое исследование с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) //Клинические исследования полости рта. – 2018. – Т. 22. – №. 3. – С. 1175-1183.

– 2018. – Т. 22. – №. 3. – С. 1175-1183. |

Том 3 Выпуск 1 Стр. 7

Клиническая медицина

Рентгенологические особенности мукопериастолии альвеолярного залива верхнечелюстной пазухи как фактор риска развития интраоперационных осложнений при субантральной костной аугментации

Шкорботун Я. В.

- 1 — Государственное научное учреждение

- «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами президента

- ул. Верхняя, 5, г. Киев 01014, Украина

- 2- Национальная медицинская академия последипломного образования им.0218

- ул. Дорогожицкая, 9, г. Киев, 04112, Украина

Реферат

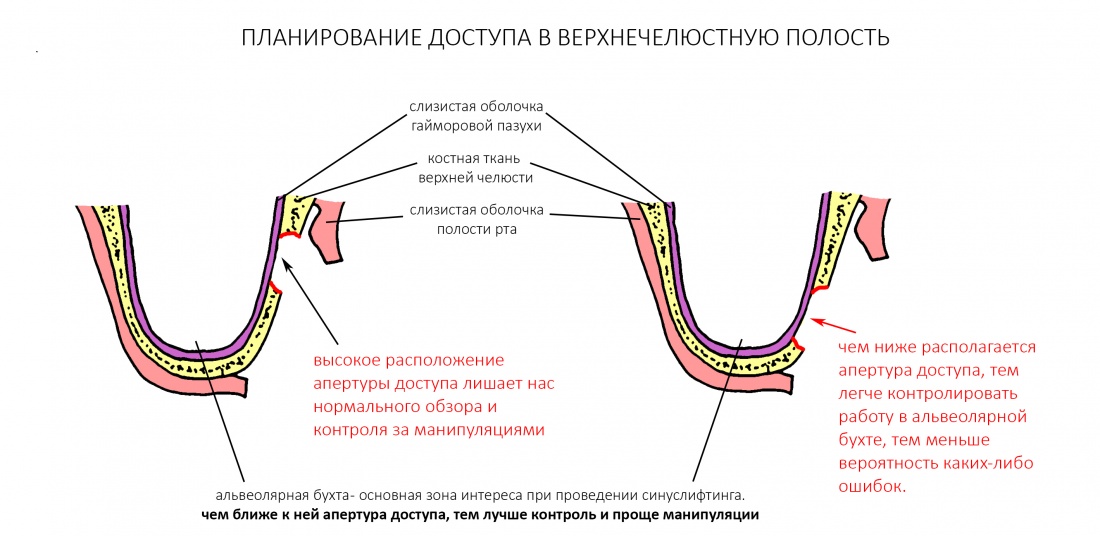

Патология околоносовых пазух является одним из возможных факторов развития осложнений дентальной имплантации. Частота разрыва слизисто-надкостницы, как одного из наиболее частых осложнений субантральной костной аугментации, достигает 35%. Цель исследования заключается в изучении взаимосвязи между особенностями слизисто-надкостничной пазухи верхнечелюстной пазухи и развитием интраоперационных осложнений синус-лифтинга.

Материалы и методы. Мы рассмотрели 119пациентов с синус-лифтингом и 40 практически здоровых лиц.

В ходе нашего исследования мы проанализировали частоту рентгенологических признаков изменений слизистой оболочки надкостницы (утолщение слизистой оболочки и наличие кист верхнечелюстных пазух) у лиц, перенесших синус-лифтинг с использованием и без использования герметизирующей мембраны.

Результаты и обсуждение. Для успешного выполнения костной субантральной аугментации перед дентальной имплантацией необходимо учитывать не только особенности альвеолярного отростка верхней челюсти, но и состояние слизисто-надкостничной пазухи верхнечелюстной пазухи. Существующая толщина слизисто-надкостницы в зоне планируемого костного наращивания требует исключения риногенного процесса и требует проведения медикаментозного лечения или оперативного вмешательства.

Цель исследования заключается в изучении взаимосвязи между особенностями слизисто-надкостничной пазухи верхнечелюстной пазухи и развитием интраоперационных осложнений синус-лифтинга.

Материалы и методы. Мы рассмотрели 119пациентов с синус-лифтингом и 40 практически здоровых лиц.

В ходе нашего исследования мы проанализировали частоту рентгенологических признаков изменений слизистой оболочки надкостницы (утолщение слизистой оболочки и наличие кист верхнечелюстных пазух) у лиц, перенесших синус-лифтинг с использованием и без использования герметизирующей мембраны.

Результаты и обсуждение. Для успешного выполнения костной субантральной аугментации перед дентальной имплантацией необходимо учитывать не только особенности альвеолярного отростка верхней челюсти, но и состояние слизисто-надкостничной пазухи верхнечелюстной пазухи. Существующая толщина слизисто-надкостницы в зоне планируемого костного наращивания требует исключения риногенного процесса и требует проведения медикаментозного лечения или оперативного вмешательства.

Ключевые слова: верхнечелюстная пазуха, синус-лифтинг, субантральная костная аугментация, осложнение, перфорация мембраны Шнейдера, киста верхнечелюстной пазухи, утолщение слизисто-надкостничной

Полный текст: PDF (укр) 302K

Список литературы

- Саккас А.

, Уайлд Ф., Хойфельдер М., Винтер К., Шрамм А. Аутогенные костные трансплантаты в оральной имплантологии — все еще «золотой стандарт»? Последовательный обзор 279 пациентов с 456 клиническими процедурами. Международный журнал имплантологической стоматологии. 2017; 3 (1): 23. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28573552 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/5453915. https://doi.org/10.1186/s40729-017-0084-4

, Уайлд Ф., Хойфельдер М., Винтер К., Шрамм А. Аутогенные костные трансплантаты в оральной имплантологии — все еще «золотой стандарт»? Последовательный обзор 279 пациентов с 456 клиническими процедурами. Международный журнал имплантологической стоматологии. 2017; 3 (1): 23. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28573552 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/5453915. https://doi.org/10.1186/s40729-017-0084-4 - Саккас А., Константинидис И., Винтер К., Шрамм А., Уайлд Ф. Влияние перфорации мембраны Шнайдера на результат синус-лифтинга с использованием двух разных донорских участков: ретроспективное исследование 105 процедур подъема верхнечелюстной пазухи. Междисциплинарная пластическая и реконструктивная хирургия GMS DGPW. 2016; 5: Док11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26955510. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/4776049. https://doi.org/10.3205/iprs000090.

- Jensen AT, Jensen SS, Worsaae N. Осложнения, связанные с процедурами наращивания кости при локализованных дефектах альвеолярного отростка.

Ретроспективное клиническое исследование. Оральный челюстно-лицевой хирург. 2016; 20 (2): 115–22. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26932593. https://doi.org/10.1007/s10006-016-0551-8

Ретроспективное клиническое исследование. Оральный челюстно-лицевой хирург. 2016; 20 (2): 115–22. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26932593. https://doi.org/10.1007/s10006-016-0551-8 - Meleo D, Mangione F, Corbi S, Pacifici L. Лечение перфорации мембраны Шнайдера во время процедуры подъема верхнечелюстной пазухи: отчет о клиническом случае. Анналы стоматологии. 2012 г.; 3 (1): 24-30. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/3392662

- Садыгов Р.В. Надточий АГ. Орлов АА. Оценка состояния оперированной верхнечелюстной пазухи перед выполнением модифицированного синус-лифтинга. Российский стоматологический журнал. 2011 г.; 3: 16-8. [Русский]

- Зерницкий А.Ю. Кузьмина ИВ. Факторы, влияющие на благоприятный исход операции синислифтинг. Институт стоматологии. 2012 г.; 3: 56–7. [Русский]

- Максюков СЮ. Щепляков ДС. Борзилов АВ. Кожемякина ЕС. Курбатова ЕВ. Профилактика перфорации слизистой дна верхнечелюстной пазухи методом открытого синуслифтинга за счет одновременного проведения эндоназальных вмешательств на верхнечелюстной пазухе.