Что делать при кисте челюсти и как лечить

- Главная

- Статьи

- КИСТА ЧЕЛЮСТИ ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК ЛЕЧИТЬ

Киста — это опухолеподобное доброкачественное образование различных размеров и локализации. Кисты, образовывающиеся в челюсти, могут приводить к различным осложнениям вплоть до деформации и разрушения костной ткани. Точная диагностика позволяет вовремя принять решение о методе лечения, тем самым избежав опасных последствий.

Как выглядит киста челюсти

Образование представляет собой полость, заполненную жидкостью. Жидкое содержимое окружено оболочкой, но в отличие от флюса гной не прорывается наружу, накапливаясь в капсуле и сдавливая соседние ткани. Плотная оболочка не позволяет инфекции пойти дальше по организму. Хотя такие виды образований относятся к доброкачественным, любая киста требует внимания. Формированию кисты предшествует образование гранулемы. В большинстве случаев киста имеет одонтогенную природу – возникает из-за воспалительного процесса после эндодонтического лечения зубов. Неодонтогенная киста формируется в мягких тканях десен, обычно в районе неба или верхнечелюстной пазухи.

Неодонтогенная киста формируется в мягких тканях десен, обычно в районе неба или верхнечелюстной пазухи.

По классификации различают следующие виды кист:

- Радикулярные — образовавшиеся в области корня в результате воспалительного процесса. Это самый распространенный вид кист, 95% образований в челюсти именно околокорневые.

- Кисты прорезывания, ретромолярные — образуются у детей в период роста молочных зубов или у взрослых при росте зубов мудрости. Встречаются крайне редко.

- Фолликулярные — сформировавшиеся из оболочки вокруг растущего зуба.

- Десневые — возникшие вследствие воспаления десен.

- Резидуальные — появившиеся после удаления зуба вследствие присоединения инфекции.

Другие виды кист, такие как травматическая, геморрагическая, аневризмальная, эпидермоидная, дермоидная встречаются редко. Причины их возникновения — травмы, пороки развития, но часто патогенез неизвестен.

Причины образования кист

Существует множество факторов, из-за которых могут появиться кисты. На некоторые факторы риска невозможно повлиять, в том числе на внутриутробные аномалии или наследственность. Однако в большинстве случаев имеют значение поведенческие привычки.

Причины кисты:

- Запущенный кариес, пульпит и гибель нерва.

- Травматическое повреждение челюсти.

- Неверный уход за лункой после удаления зуба.

- Ошибки при лечении корневых каналов, перфорация зуба.

- Ослабление иммунной защиты.

- Ошибки при выборе тактики протезирования.

- Нарушение роста челюсти.

Симптомы

В самом начале может не наблюдаться никакой симптоматики. Киста настолько мала, что не мешает жеванию и не причиняет дискомфорт. От момента образования опухоли до появления первых признаков может пройти несколько месяцев или лет. По мере прогрессирования пациент отмечают следующие симптомы:

По мере прогрессирования пациент отмечают следующие симптомы:

- Отек, выпячивание десны, асимметрия лица.

- Пульсация в зубе, вызванная сдавливанием нерва.

- Распространение боли на всю челюсть и череп.

- Болезненность при прикосновении и давлении.

- Затрудненное носовое дыхание.

- Нагноение, покраснение или обесцвечивание слизистой.

- Давление в области зуба или корня.

- Хруст (потрескивание) при надавливании, словно сминают пергамент.

- Снижение чувствительности губ.

- Онемение подбородка.

- Слезоточивость.

- Шарообразное образование в месте прорезывания (обычно у детей).

- Припухлость и посинение десны при прорезывании (у взрослых).

- Повышение температуры.

- Смещение зубного ряда.

Если нет четкой клинической картины, заподозрить кисты не может не только пациент, но и врач-стоматолог. Обычно кисты замечают при проведении рентгена во время лечения зубов.

Что делать при кисте в челюсти

Киста — это прогрессирующее заболевание, которое не излечивается самостоятельно. Необходимо понимать, что вылечить новообразование противовоспалительными препаратами или травами в домашних условиях невозможно.

На ранних стадиях кисту могут выявить только в ходе рентгенодиагностики во время лечения других заболеваний. К врачу из-за кисты обычно обращаются после появления болезненных симптомов.

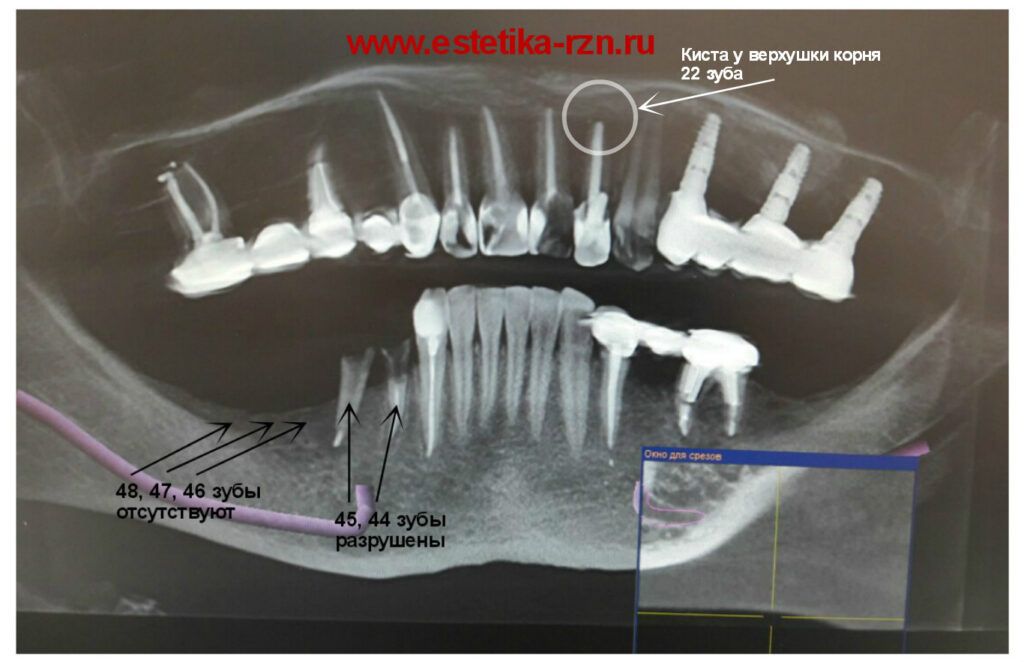

После сбора анамнеза врач осматривает зубодесневые карманы, коронки, мосты, пломбы, использует зонд, назначает инструментальную диагностику. Обязательно назначается рентгенография – только этот метод позволяет с точностью оценить новообразование.

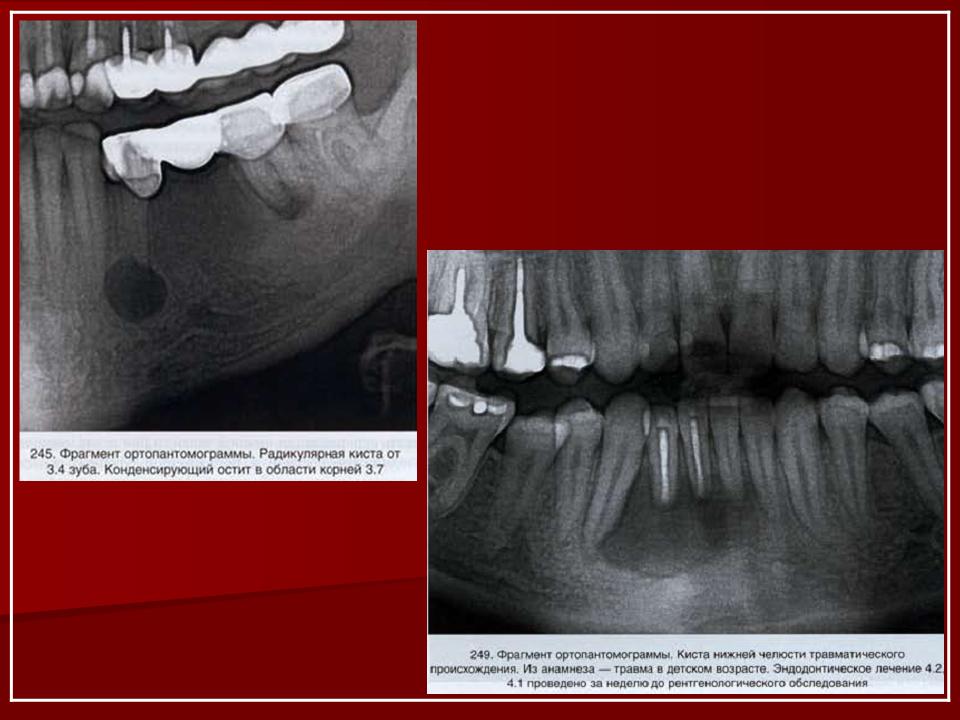

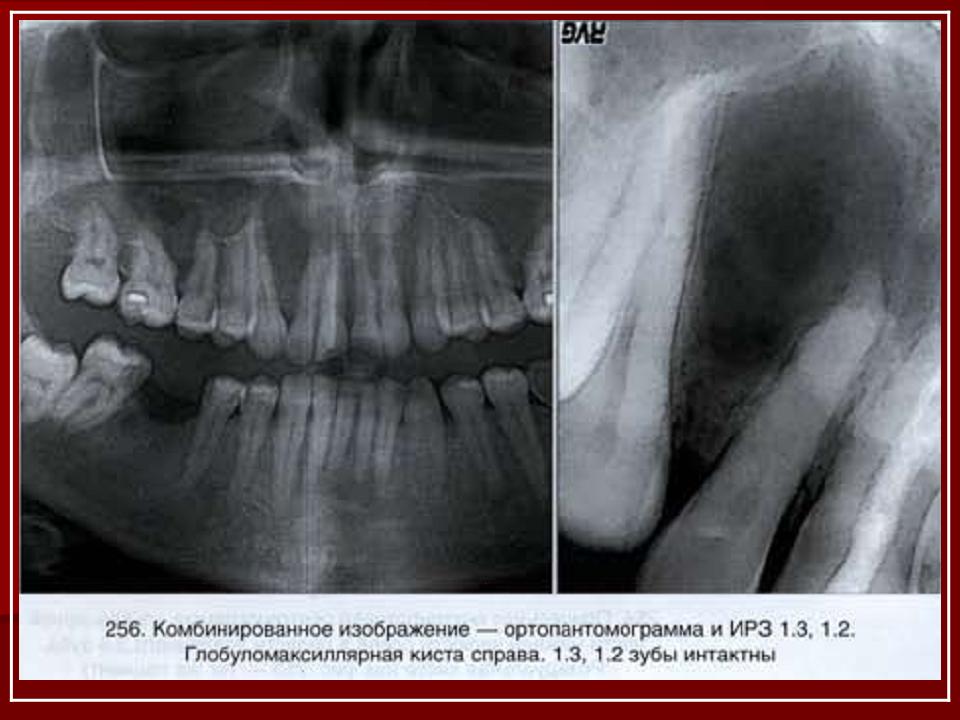

В этом случае прицельный снимок редко достаточно информативен, чтобы врач принимал решение о дальнейшей тактике лечения. Ортопантомограмма позволяет оценить состояние всей челюсти и определить патологию в мягких тканях и каналах зубов, гайморовых пазухах. Но лучше всего определить размеры кисты, положение, спрогнозировать развитие и подготовиться к операции помогает компьютерная томография. С помощью КЛКТ врач получает 3D-снимок – детальное послойное трехмерное изображение патологии.

Ортопантомограмма позволяет оценить состояние всей челюсти и определить патологию в мягких тканях и каналах зубов, гайморовых пазухах. Но лучше всего определить размеры кисты, положение, спрогнозировать развитие и подготовиться к операции помогает компьютерная томография. С помощью КЛКТ врач получает 3D-снимок – детальное послойное трехмерное изображение патологии.

Хотя капсула кисты защищает содержимое полости от попадания в организм, неверные действия могут спровоцировать серьезные осложнения:

- Удаление зуба, если лечение уже невозможно.

- Подвижность и выпадение зуба.

- Воспаление лимфоузлов и распространение воспаления.

- Сепсис.

- Остеомиелит, при котором разрушается кость.

- Разрушение надкостницы.

- Абсцесс.

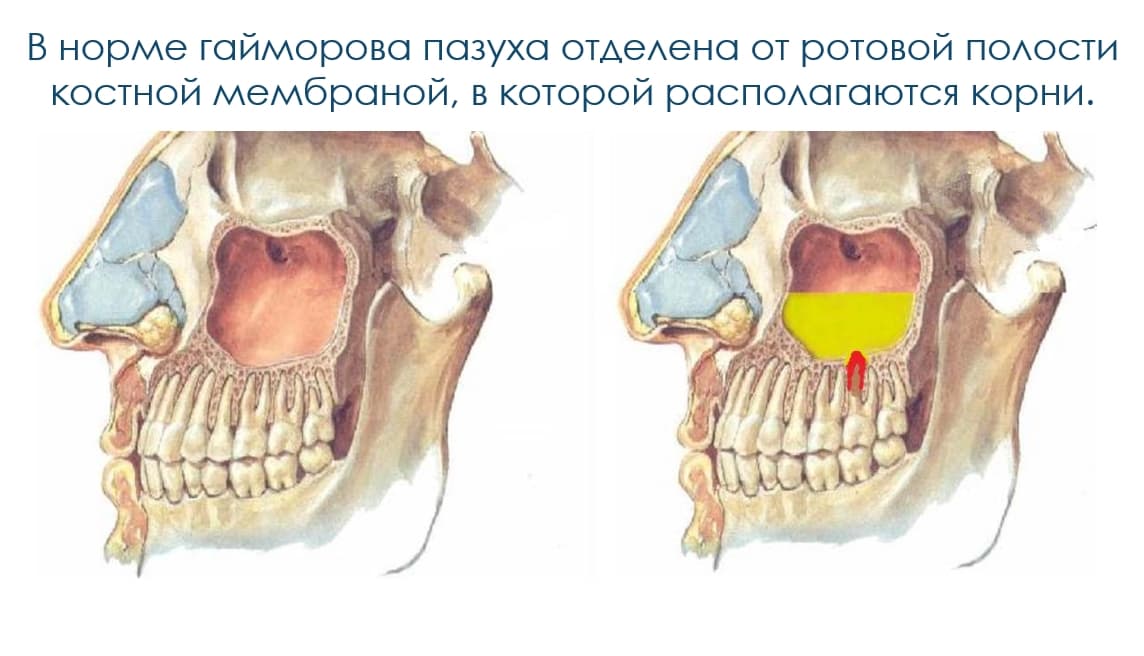

Если обнаружена киста верхней челюсти на КТ, то она может служить одной из причин гайморита, поскольку новообразования могут прорастать в околоносовые пазухи. Большие образования на нижней челюсти могут вызывать перелом.

Большие образования на нижней челюсти могут вызывать перелом.

Лечение кисты челюсти

В области верхней челюсти расположены носовые пазухи, поэтому при наличии кисты пациент может испытывать больший дискомфорт с симптомами лор-болезней. Лечение подбирают индивидуально, учитывая тип, размер, расположение новообразования. Стандартный метод — хирургическое удаление с сохранением или извлечением зуба. В стоматологии используют цистотомию и цистэктомию – два типа операций для лечения кисты. Иногда достаточно надреза и удаления содержимого полости. После таких действий киста уменьшается в размерах и может исчезнуть, но гарантировать исключение рецидива не может ни один доктор. Поэтому за образованием необходимо наблюдать. В других случаях новообразование удаляют полностью.

После процедуры требуется периодическое наблюдение для того, чтобы не допустить рецидива. Наиболее информативный метод диагностики – КТ (КЛКТ).

Правильный подход крайне важен при лечении кист. Решение должно приниматься на основании трехмерных снимков: с помощью устаревшего оборудования невозможно получить качественные снимки и рассмотреть опухоли малого размера. Жители Москвы и Московской области могут пройти КЛКТ в современном диагностическом центре 3D MEDICA.

Решение должно приниматься на основании трехмерных снимков: с помощью устаревшего оборудования невозможно получить качественные снимки и рассмотреть опухоли малого размера. Жители Москвы и Московской области могут пройти КЛКТ в современном диагностическом центре 3D MEDICA.

+7 495 120-24-77

ДЦ «Китай Город»,

г. Москва,

Лубянский проезд, д. 27/1, стр. 1, 4 этаж, офис 434

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Пн — сб 9:00-21:00

Вс — 10:00-18:00

Радикулярная киста челюсти: лечение и удаление

В Центре челюстно-лицевой хирургии и имплантологии созданы все условия для качественной диагностики, лечения и удаления кист зубов.

Радикулярная киста зубов — это полое доброкачественное образование в челюсти, которое возникает внутри челюстной кости у верхушки корня больного зуба. Радикулярная киста челюсти сначала развивается незаметно и растет медленно. При увеличении размеров киста челюсти напоминает небольшую выпуклость на верхней или нижней челюсти, в области десны недалеко от поврежденного зуба, соседние зубы могут быть несколько подвижны. Наибольшая вероятность возникновения радикулярной кисты зубов связана с воспалительными процессами внутри зуба. Следует отметить, что не каждый воспалительный процесс зуба вызывает образование кист, но радикулярная киста всегда возникает именно как осложнение больного зуба. Киста подобного типа может возникнуть как у постоянного, так и у молочного зуба. Замечено, что радикулярная киста в два раза чаще возникает на верхней челюсти, чем на нижней.

Наибольшая вероятность возникновения радикулярной кисты зубов связана с воспалительными процессами внутри зуба. Следует отметить, что не каждый воспалительный процесс зуба вызывает образование кист, но радикулярная киста всегда возникает именно как осложнение больного зуба. Киста подобного типа может возникнуть как у постоянного, так и у молочного зуба. Замечено, что радикулярная киста в два раза чаще возникает на верхней челюсти, чем на нижней.

Киста возникает и развивается незаметно, безболезненно и бессимптомно, и длительное время, пока киста небольших размеров, обнаружить кисту в области корня зуба можно только на рентгенограмме. Радикулярная киста может расти в сторону гайморовой пазухи или в сторону полости носа, в этом случае она незаметна внешне. Если она растет в сторону неба, то только по достижении кистой определенных размеров она может быть замечена как выпуклость челюсти. Поставить точный диагноз, является ли образование кистой челюстей, сможет только опытный врач на основании рентгенографического снимка зубов.

В Центре челюстно-лицевой хирургии и имплантологии созданы все условия для качественной диагностики, лечения и удаления кист зубов. Команда высококлассных специалистов — хирургов, анестезиологов и медицинских сестер — обладает богатым опытом лечения и удаления радикулярных кист челюсти любой сложности. Центр располагает собственным стационаром с современными операционными, диагностическими кабинетами и комфортными палатами для послеоперационной реабилитации под медицинским наблюдением.

При радикулярной кисте зубов могут возникнуть осложнения:

- расшатывание зуба

- истончение челюстной кости и риск перелома

- воспаление и нагноение кисты, образование свища

- деформация лица

Своевременная диагностика и лечение в зависимости от размеров и состояния кисты помогут их избежать. Проблема решается не только удалением самой кисты, необходимо также впоследствии вылечить и сохранить поврежденный зуб. Небольшая киста возле постоянного зуба с помощью современной методики заполняется пломбировочным составом, и сам зуб также обрабатывается и пломбируется.

Радикулярная киста значительных размеров лечится удалением под общей или местной анестезией, при этом зуб также может быть удален и проведена костная пластика. Воспалившейся, осложненной кистой занимаются в несколько этапов: сначала останавливают и лечат воспаление, и только затем киста удаляется.

Симптомы, причины, лечение и прочее

На челюсти могут образоваться многие виды опухолей и кист. Большинство видов редки. Опухоли представляют собой твердые массы, которые могут быть раковыми или доброкачественными. Кисты представляют собой мешочки, содержащие жидкость или воздух.

Большинство опухолей или кист, которые развиваются на вашей челюсти, не являются раковыми, но даже нераковые опухоли могут вызывать проблемы, такие как:

- трудности с открыванием и закрыванием рта

- отек или боль в челюсти

- шатание зубов

Опухоли и кисты, которые поражают вашу челюсть, широко классифицируются как:

- Одонтогенные: , если они возникают в клетках, ответственных за развитие зубов

- развитие

Большинство кист или опухолей, которые развиваются в вашей челюсти, имеют хороший прогноз при правильном лечении, но некоторые из них могут быть агрессивными и вызывать проблемы.

Челюсти могут поражаться различными видами кист и опухолей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) перечисляет более 30 типов одонтогенных опухолей в своей Международной классификации болезней 11-го пересмотра.

Вот некоторые из наиболее распространенных типов кист и опухолей челюсти.

- Стоматологические кисты: Стоматологические кисты являются наиболее распространенными одонтогенными (возникающими в зубах) кистами. Они формируются над непрорезавшимся или частично прорезавшимся зубом. Чаще всего они возникают над зубами мудрости или над верхними клыками.

- Одонтомы: Одонтомы являются наиболее распространенными одонтогенными опухолями. Они не являются раковыми и напоминают зуб неправильной формы.

- Амелобластома: Амелобластомы — это редкие доброкачественные одонтогенные опухоли, которые обычно развиваются на челюсти рядом с молярами. Они являются вторым наиболее распространенным типом одонтогенной опухоли.

- Амелобластная карцинома: Амелобластная карцинома — редкая раковая одонтогенная опухоль. Они составляют менее 1% одонтогенных опухолей и тесно связаны с амелобластомой.

- Центральные гигантоклеточные гранулемы: Центральные гигантоклеточные гранулемы — незлокачественные, но агрессивные неодонтогенные опухоли. Это наиболее распространенные неодонтогенные опухоли челюсти, на которые приходится 7% доброкачественных опухолей челюстей.

- Плоскоклеточный рак: Плоскоклеточный рак составляет более 90% случаев рака во рту и является наиболее распространенным раком челюсти.

- Остеосаркома: Остеосаркома — это раковая опухоль, которая составляет более половины случаев первичного рака кости. Это второй по распространенности тип рака челюсти.

Опухоли и кисты челюсти могут вызывать различные симптомы, включая:

- боль в челюсти

- онемение

- болезненность

- teeth shifting

- swelling

- mouth ulcers

- abnormally colored areas

- red and white patches

Here’s a look at some of the specific symptoms of jaw tumors or cysts by type:

| Tumor or тип кисты | Симптомы | |

|---|---|---|

| Стоматологические кисты | – обычно не вызывают симптомов, если киста не воспаляется – отек – чувствительность зубов – смещение зубов | |

| Odontomas | -ПАН -Обухание -Сдвиг зубов | |

| Амелобластома | -Обычно в качестве медленного обезболивающего опухоли  Амелобластная карцинома Амелобластная карцинома – часто не вызывает симптомов | – может вызывать прогрессирующую боль и отек челюсти – кровоточивость десен – головные боли |

| Центральные гигантоклеточные гранулемы | – обычно не вызывает симптомов на ранних стадиях – быстрорастущий безболезненный отек | |

| Плоскоклеточный рак | – шатание зубов – боль во рту – затрудненное глотание – язва во рту, которая не заживает – белое или красноватое пятно | |

| Остеосаркома | – припухлость – боль – язвы – онемение – заметная масса |

В этой галерее изображений представлены изображения опухолей челюстей.

В большинстве случаев причина опухоли или кисты неизвестна. Одонтогенные опухоли и кисты развиваются из клеток, участвующих в развитии зубов.

Вот некоторые из известных причин и факторов риска.

— чаще всего встречается в возрасте от 20 до 30 лет.

– инфекции

– генетика

– возможно, генетические мутации в клетках, которые активируют путь MAPK

– предполагается сочетание генетических факторов и факторов окружающей среды

– чаще всего встречается у женщин и людей моложе 20 лет.

· .S. .SIIP .SIIP .

SIIP .SIIP .SIIP .SIIP 19.SIIP .SIIP .SIIP. синдромы, такие как синдром Ли-Фраумени

SIIP .SIIP .SIIP .SIIP 19.SIIP .SIIP .SIIP. синдромы, такие как синдром Ли-Фраумени Врачи обычно начинают процесс диагностики с изучения вашей личной и семейной истории болезни, а также с физического осмотра. Они могут заказать дополнительные тесты, такие как:

- рентген

- магнитно-резонансная томография (МРТ)

- компьютерная томография (КТ)

- позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ)/КТ

- биопсия

- забор крови для основного лечения 2 многие виды опухолей и кист челюстей. В зависимости от расположения и размеров опухоли или кисты вам также может потребоваться удаление зубов или реконструкция челюстной кости.

- Младший возраст

- Способен быть удаленным хирургическим путем

- меньшая опухоль

- Спред на лимфатические узлы или отдаленные части тела

| Опухоль или киста 9 типа0089 | Treatment |

|---|---|

| Dentigerous cysts | – extraction of associated tooth followed by removal of the cyst |

| Odontomas | – surgical removal |

| Ameloblastoma | – usually surgically removed – jaw reconstruction surgery – лучевая терапия, если операция невозможна |

| Амелобластная карцинома | – хирургическое удаление – лучевая терапия – криотерапия – chemotherapy |

| Central giant cell granulomas | – almost always cured with surgical removal |

| Squamous cell carcinoma | – surgical removal – chemotherapy – radiation therapy |

| Osteosarcoma | – surgical removal – химиотерапия – лучевая терапия |

Перспективы опухолей и кист челюстей сильно различаются в зависимости от их типа. В целом, факторы, связанные с лучшим прогнозом, включают:

В целом, факторы, связанные с лучшим прогнозом, включают:

| Tumor или Cyst Type | 99999999999999999998988888 999999999999999999999999998988888. перспективы при правильном лечении с низкой частотой рецидивов |

|---|---|

| Одонтомы | – в целом хорошие при хирургическом лечении без рецидивов в течение 20 лет |

| Ameloblastoma | – reoccurrence in about 10% to 20% of cases |

| Ameloblastic carcinoma | – 5-year survival rate has been reported as 69.1% |

| Central giant cell granulomas | – can быть сильно деформирующим – частота рецидивов от 11% до 72% |

| Плоскоклеточный рак | – высокий риск или рецидив, что связано с плохим прогнозом – A 2019Исследование показало 5-летнюю безрецидивную выживаемость 84,5% при лечении только хирургическим путем.  |

| Остеосаркома | . Небольшое исследование 2019 года показало, что 5-летняя безрецидивная выживаемость составляет 73,6% |

Большинство типов опухолей и кист челюсти встречаются редко. Большинство из них не являются раковыми, но все же могут вызывать проблемы, если они становятся большими.

Хирургия используется для лечения большинства видов опухолей и кист челюсти. Если вы не имеете права на хирургическое вмешательство, ваш врач может порекомендовать альтернативные варианты, такие как лучевая терапия.

Кистозные поражения челюстей – клинико-патологическое исследование 322 случаев и обзор литературы

Int J Med Sci. 2012 г.; 9(1): 20–26.

Опубликовано онлайн 2011 ноябрь 9. DOI: 10.7150/ijms.9.20

, 1 , 2 , 3 , 4 и 5, ✉ и . информация Отказ от ответственности

Триста двадцать два пациента (192 мужчины и 130 женщин) с кистозными поражениями челюсти были успешно диагностированы и вылечены. Сто пятьдесят пять (48%) были радикулярными кистами, 80 (25%) были зубными кистами, 23 (7%) были одонтогенными кератоцистами (=кератокистозная одонтогенная опухоль), 19(6%) были кистами прорезывания, 16 (5%) — травматическими кистами костей и 29 (9%) — неодонтогенными кистами.

Сто пятьдесят пять (48%) были радикулярными кистами, 80 (25%) были зубными кистами, 23 (7%) были одонтогенными кератоцистами (=кератокистозная одонтогенная опухоль), 19(6%) были кистами прорезывания, 16 (5%) — травматическими кистами костей и 29 (9%) — неодонтогенными кистами.

В детской возрастной группе (от 1 месяца до 16 лет) было 95 человек, во взрослой возрастной группе (17 лет и старше) — 227 человек. Соотношение мужчин и женщин было 1 в детской возрастной группе и 1,7 во взрослой возрастной группе. Методы лечения: марсупиализация, энуклеация, энуклеация с костной пластикой или резекция. Распространение и характеристики кист челюсти у детей отличаются от таковых у взрослых. У детей относительно высока частота развития кист, тогда как у взрослых чаще встречаются воспалительные кисты. После энуклеации кистозного поражения челюсти следует провести гистопатологическое исследование всего операционного образца, а не только образца биопсии, чтобы предотвратить любую возможность интрамуральной плоскоклеточной карциномы, которую можно не заметить. Различия в распространенности каждого типа кисты челюсти в течение жизни могут указывать на многофакторный полигенный паттерн, а не на моногенный паттерн.

Различия в распространенности каждого типа кисты челюсти в течение жизни могут указывать на многофакторный полигенный паттерн, а не на моногенный паттерн.

Ключевые слова: киста, кость челюсти, дети, взрослые, генетика

Одонтогенные кисты определяются как кисты, возникающие из одонтогенного эпителия и возникающие в зубодесневых областях челюстей. Обычно считается, что пролиферация и/или дегенерация этого эпителия приводит к развитию одонтогенной кисты. Кистозные поражения челюсти могут быть эпителиальными или неэпителиальными, одонтогенными или неодонтогенными, развивающимися или воспалительными по происхождению. Распределение кист челюстей по диагнозу в общей популяции: корешковые кисты (РК) 56%, зубочелюстные кисты (ДК) 17%, кисты носо-небных протоков (НППК) 13%, одонтогенные кератоцисты (ОКК) 11%, шаровидно-верхнечелюстные кисты 2,3. %, травматические костные кисты (ТБК) 1,0% и кисты прорезывания (КЭ) 0,7% 1 , 2 . В соответствии с Классификацией опухолей ВОЗ 2005 г. 3 , OKC в настоящее время определяется как керато-кистозная одонтогенная опухоль (KCOT) и определяется как доброкачественная моно- или мультикистозная внутрикостная опухоль одонтогенного происхождения с характерной выстилкой из паракератинизированного многослойного плоского эпителия. с потенциалом для агрессивного, инфильтративного поведения. Несмотря на доброкачественность, керато-кистозные одонтогенные опухоли (KCOT) локально агрессивны и имеют тенденцию к рецидивам после лечения; сообщаемая частота рецидивов колеблется от 3% до 60% 2 .

В соответствии с Классификацией опухолей ВОЗ 2005 г. 3 , OKC в настоящее время определяется как керато-кистозная одонтогенная опухоль (KCOT) и определяется как доброкачественная моно- или мультикистозная внутрикостная опухоль одонтогенного происхождения с характерной выстилкой из паракератинизированного многослойного плоского эпителия. с потенциалом для агрессивного, инфильтративного поведения. Несмотря на доброкачественность, керато-кистозные одонтогенные опухоли (KCOT) локально агрессивны и имеют тенденцию к рецидивам после лечения; сообщаемая частота рецидивов колеблется от 3% до 60% 2 .

В детском возрасте в челюстно-лицевой области происходят несколько долговременных процессов развития. К ним относятся трехмерный рост челюстно-лицевого скелета, а также одонтогенез молочных и постоянных зубов, все из которых могут быть связаны с образованием кист. Во взрослом возрасте постоянный зубной ряд подвергается повреждениям в результате кариеса и/или травм, которые могут быть связаны с образованием кисты. Поскольку большинство кист челюсти имеют одонтогенное происхождение, было бы интересно посмотреть на распределение кист челюстей в разных возрастных группах.

Поскольку большинство кист челюсти имеют одонтогенное происхождение, было бы интересно посмотреть на распределение кист челюстей в разных возрастных группах.

Цель этой статьи — проследить распространение, характеристики, гистопатологический диагноз, лечение и исходы кист челюсти у 322 пациентов, а также просмотреть литературу.

За 20-летний период на консультацию было направлено 322 пациента (192 мужчины и 130 женщин) с кистозными поражениями челюстей. Всем пациентам было проведено клиническое обследование и обзорная рентгенография (панорамная, периапикальная и окклюзионная проекции). Часть из них была направлена на компьютерную томографию (КТ) с программой многоплоскостной реконструкции (МПР) 4 . Регистрировались возраст, пол, тип и диаметр кисты. Пациенты были разделены на две возрастные группы: детский возраст (диапазон: от 1 месяца до 16 лет) и взрослый возраст (диапазон: 17 лет и старше). В зависимости от случая операция выполнялась под местной или общей анестезией и включала один из следующих методов лечения: марсупиализацию, энуклеацию, энуклеацию с костной пластикой или резекцию.

Критерий Стьюдента-Ньюмена-Кеулса использовали для статистического анализа на уровне P = 0,05 для значимых различий.

Типы кист, средний возраст пациентов и средний диаметр кист в детской возрастной группе перечислены в таблице. В этой группе (N = 95) наиболее распространенными кистами были DC (44%), затем EC (21%), TBC (18%) и RC (17%). Средний возраст составлял 11, 4,3, 14 и 8 лет для DC, EC, TBC и RC соответственно.

Таблица 1

Типы кист, возраст пациентов и диаметры кист в детской возрастной группе (N=95).

| Количество (%) | Mean age (years) | Mean diameter (cm) | |

|---|---|---|---|

| Dentigerous cyst | 42 (44%) | 11 | 2. 1 1 |

| Eruption cyst | 20 (21%) | 4.3 | |

| Traumatic bone cyst | 17 (18%) | 14 | 1.7 |

| Radicular cyst | 16 (17%) | 8 | 1.4 |

Open in a separate окно

Типы кист, средний возраст пациентов и средний диаметр кист во взрослой возрастной группе приведены в табл. В этой группе (N = 227) наиболее распространенными кистами были РЦ (63%), затем ДК (18%), ОККТ (10%) и неодонтогенные кисты (9%). Средние возрастные группы составили 42, 50 и 46 лет для RC, DC и OKCT соответственно. Разница в распределении RC и DC между детской и взрослой возрастными группами была статистически значимой ( P < 0,05).

Таблица 2

Типы кист, возраст пациентов и диаметры кист во взрослой возрастной группе (N=227).

| Number (%) | Mean age (years) | Mean diameter (cm) | |

|---|---|---|---|

| Radicular cyst | 144 (63%) | 42 | 3.0 |

| Стоматологическая киста | 40 (18%) | 50 | 3,2 |

| Одонтогенная кератоцистная опухоль (=Кератоциста, Primordial cyst) | 23 (10%) | 46 | 2. 7 7 |

| Non odontogenic cyst | 20 ( 9%) |

Open in a separate window

The mean diameters of ДК составили 2,1 и 3,2 для детской и взрослой возрастных групп соответственно. Средние диаметры РП составили 1,4 и 3,0 для детской и взрослой возрастных групп соответственно. Различия в средних диаметрах DC и RC между возрастными группами были достоверными ( P < 0,05).

Соотношение М:Ж составляло 1,0 в детской возрастной группе и 1,7 во взрослой возрастной группе. Это различие было статистически значимым ( P <0,05).

Методы лечения включали марсупиализацию у 113 (35%) пациентов, энуклеацию у 145 (45%), энуклеацию и костную пластику у 62 (19%) внутриротовым доступом. В двух случаях (0,6%) с рецидивом СКОТ выполнена резекция внеротовым хирургическим доступом.

Период наблюдения варьировался от минимум одного года до пяти лет. Такое последующее наблюдение состояло из ежегодного осмотра и периапикальных или панорамных рентгенограмм. Все пациенты не имели признаков заболевания в течение периода наблюдения.

Такое последующее наблюдение состояло из ежегодного осмотра и периапикальных или панорамных рентгенограмм. Все пациенты не имели признаков заболевания в течение периода наблюдения.

Кистозные поражения челюстей могут быть как одонтогенными, так и неодонтогенными, развивающимися или воспалительными по происхождению. В настоящем исследовании 44% кист были развивающимися, а 48% имели воспалительное происхождение. Это в целом согласуется с типом распределения кист, обнаруженным в большой серии 2 . Однако при отдельном рассмотрении детской и взрослой групп явная разница в распределении РП, воспалительной кисты (17% и 63% соответственно), и ДК, кисты развития (44% и 18% соответственно), может быть увиденным. Этот вывод согласуется с более ранними сообщениями 5 — 10 .

Разница в распространенности кист развития, вероятно, связана с тем, что в педиатрическом возрасте челюсти вовлечены в глубокие процессы развития. К ним относятся рост челюстно-лицевого скелета и развитие молочных и постоянных зубов, и все это может быть связано с образованием кист. Разница в распределении воспалительных кист может быть связана с тем, что РЦ, возникающие из молочных зубов, считаются очень редкими 11 . РЦ, возникающие из постоянных зубов, также нечасты в педиатрическом возрасте, потому что РЦ возникают из остатков эпителия в периодонтальной связке в результате воспаления, следующего за некрозом пульпы зуба. Недавно прорезавшиеся постоянные зубы, как и в детском возрасте, обычно целы.

Разница в распределении воспалительных кист может быть связана с тем, что РЦ, возникающие из молочных зубов, считаются очень редкими 11 . РЦ, возникающие из постоянных зубов, также нечасты в педиатрическом возрасте, потому что РЦ возникают из остатков эпителия в периодонтальной связке в результате воспаления, следующего за некрозом пульпы зуба. Недавно прорезавшиеся постоянные зубы, как и в детском возрасте, обычно целы.

Клиническая картина инфекции в области кисты обычно связана с острым или хроническим воспалением стенки кисты. В таких случаях эпителиальная выстилка стенки кисты может разрушаться независимо от происхождения кисты, оставляя стенку кисты с грануляционной тканью.

Из 95 педиатрических случаев в нашей серии 48 были мальчиками и 47 женщинами, что обеспечивает соотношение М:Ж, равное 1. Напротив, из 227 взрослых случаев 143 были мальчиками и 84 были женщинами, с соотношением М:Ж 1.70. Это согласуется с зарегистрированным распределением в общей популяции, где имеется значительная разница в встречаемости по полу, с преобладанием мужчин 12 — 14 .

Более высокая частота у взрослых мужчин может быть связана с тем, что они чаще пренебрегают своими зубами или чаще получают травмы зубов по сравнению с женщинами, что может быть причиной образования кист 1 , 2 .

Средний диаметр DC и RC во взрослой возрастной группе был значительно больше по сравнению с детской возрастной группой. По-видимому, это указывает не на более агрессивный характер кист во взрослой группе, а скорее на общую тенденцию взрослых откладывать обращение за медицинской помощью, позволяя кисте увеличиваться в размерах. Нормальная разница в размерах нижней и верхней челюсти у детей и взрослых также может влиять на диаметр кисты.

Для большинства кист обычная рентгенография (PFR) была адекватным методом визуализации. В некоторых случаях выполнялась также КТ с программой МПР. Компьютерная томография с программным обеспечением MPR, изначально разработанным для имплантационной стоматологии, оказалась полезной при оценке аномалий и патологий челюстей  С помощью этой программы можно увидеть в поперечном сечении анатомические структуры, такие как нижнечелюстной канал, ментальное отверстие, резцовый канал и верхнечелюстную пазуху. Также было показано, что КТ с MPR превосходит PFR в демонстрации кистозных поражений челюстей и в оценке костной регенерации после марсупиализации кист челюстей 17 — 19 .

С помощью этой программы можно увидеть в поперечном сечении анатомические структуры, такие как нижнечелюстной канал, ментальное отверстие, резцовый канал и верхнечелюстную пазуху. Также было показано, что КТ с MPR превосходит PFR в демонстрации кистозных поражений челюстей и в оценке костной регенерации после марсупиализации кист челюстей 17 — 19 .

Основное преимущество КТ с МФР заключается в том, что она позволяет спланировать хирургический доступ с наименьшими травмами для соседних анатомических структур 20 . Несмотря на преимущества, КТ не следует использовать рутинно, а скорее резервировать для больших поражений, особенно тех, где необходимо оценить распространение в носовую полость, антральный отдел верхней челюсти, орбиту или крыловидно-верхнечелюстное пространство.

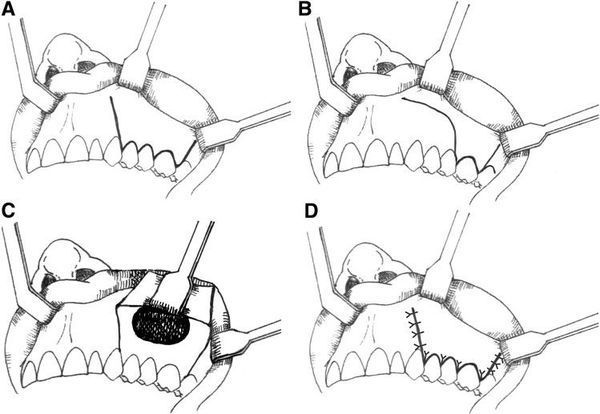

Целью лечения является восстановление морфологии и функции пораженного участка. Существуют две основные хирургические процедуры, а именно марсупиализация (декомпрессия) (рис. ) и энуклеация. Марсупиализация, относительно простая процедура, заключается в хирургическом создании «окна» в стенке кисты для снятия внутрикистозного напряжения. После этого кистозная полость медленно уменьшается в размерах. Полость слегка тампонируют парафиновой марлей до заживления линии соединения кистозной выстилки со слизистой оболочкой полости рта. Через три-шесть месяцев проводят энуклеацию 16 .

) и энуклеация. Марсупиализация, относительно простая процедура, заключается в хирургическом создании «окна» в стенке кисты для снятия внутрикистозного напряжения. После этого кистозная полость медленно уменьшается в размерах. Полость слегка тампонируют парафиновой марлей до заживления линии соединения кистозной выстилки со слизистой оболочкой полости рта. Через три-шесть месяцев проводят энуклеацию 16 .

Открыть в отдельном окне

Открыть в отдельном окне

Открыть в отдельном окне

Открыть в отдельном окне

Стоматологическая киста левой нижней челюсти у мальчика 15 лет, пролеченного методом марсупиализации. При поступлении была острая инфекция в этой области. А) Рентгенограммы до операции: 1) Панорамная рентгенограмма, показывающая зуб в большой рентгенопрозрачной зоне на левой нижней челюсти; 2) Аксиальная компьютерная томография, демонстрирующая расширение тела левой нижней челюсти с очень тонкой щечной и язычной корой. Зуб находится в просвете; 3) Корональная КТ нижней челюсти демонстрирует расширение восходящей ветви левой нижней челюсти с очень тонкими кортикальными границами.

Заметными недостатками метода являются: (a) это двухэтапная хирургическая процедура, (b) патологическая ткань остается позади, и можно не заметить более опасный патологический процесс (например, плоскоклеточный рак) 21 , и (c) в большой кистозной полости требуется длительный период времени для регенерации кости.

Энуклеация с первичным закрытием является методом выбора 22 . Это одномоментное оперативное лечение с последующими периодическими рентгенологическими исследованиями через определенные промежутки времени для наблюдения за ходом костной регенерации дефекта. Это также позволяет провести патологическое исследование всего образца для гистопатологического диагноза. Энуклеация может быть выполнена только тогда, когда челюстная кость, примыкающая к кисте, цела. Если на КТ выявляются эрозии в буккальной или язычной коре, марсупиализация должна быть методом выбора (рис. ) 4 .

Энуклеация может быть выполнена только тогда, когда челюстная кость, примыкающая к кисте, цела. Если на КТ выявляются эрозии в буккальной или язычной коре, марсупиализация должна быть методом выбора (рис. ) 4 .

Марсупиализация была выполнена у всех пациентов с кистами прорезывания и у нескольких пациентов с кистами больших размеров. Энуклеацию без костной пластики выполняли пациентам с кистами меньшего диаметра. Энуклеацию с костной пластикой выполняли при больших кистозных образованиях. Аллогенная или ксеногенная деминерализованная лиофилизированная кость использовалась для трансплантации с удовлетворительными результатами 23 — 25 . Аутогенная губчатая кость считается лучшим материалом для трансплантации и с клиническим успехом используется для лечения кистозных поражений в течение многих лет 7 . Тем не менее, болезненность донорского участка, внутриротовая или внеротовая, является фактором при получении костного трансплантата и является дополнительным заболеванием независимо от места 26 . Его использование для пластики кистозных поражений должно быть ограничено, если доступны заменители кости 27 . Два пациента с рецидивирующим поражением КСОТ лечились первоначально в амбулаторных условиях и после рецидива были направлены в стационар, подверглись резекции. Традиционным методом лечения большинства СКОТ является энуклеация. Однако из-за тонкой оболочки кисты и того факта, что они часто рецидивируют, одного этого метода может быть недостаточно.

Его использование для пластики кистозных поражений должно быть ограничено, если доступны заменители кости 27 . Два пациента с рецидивирующим поражением КСОТ лечились первоначально в амбулаторных условиях и после рецидива были направлены в стационар, подверглись резекции. Традиционным методом лечения большинства СКОТ является энуклеация. Однако из-за тонкой оболочки кисты и того факта, что они часто рецидивируют, одного этого метода может быть недостаточно.

Хирургический метод лечения КСОТ был классифицирован как консервативный или агрессивный. Консервативное лечение ориентировано на кисту и включает марсупиализацию или энуклеацию с кюретажем или без него. Его преимуществом является сохранение анатомических структур, в том числе зубов, что рекомендуется, потому что KCOT обычно присутствуют у более молодых пациентов. Утверждается, что консервативный подход применим ко всем возрастным группам, а также к пациентам с синдромом невоидной базально-клеточной карциномы (НБКР). Агрессивное лечение устраняет «неопластическую природу» КСОТ и включает периферическую остомию, химическое выскабливание раствором Карнуа или резекцию единым блоком. Агрессивные методы были рекомендованы для случаев NBCCS, больших KOCT и рецидивирующего поражения 28 .

Агрессивное лечение устраняет «неопластическую природу» КСОТ и включает периферическую остомию, химическое выскабливание раствором Карнуа или резекцию единым блоком. Агрессивные методы были рекомендованы для случаев NBCCS, больших KOCT и рецидивирующего поражения 28 .

Наблюдение за больными с кистозными поражениями челюстей после операции – ежегодная панорамная рентгенограмма, по крайней мере, до полной костной регенерации пораженного участка. KCOT следует соблюдать в течение 5 лет из-за более высокой частоты рецидивов 28 , 29 .

Пролиферативную активность одонтогенного эпителия в кистозных поражениях исследовали путем иммуномечения Ki-67, EGF и сурвинина 30 . Было обнаружено, что скорость пролиферации KCOT была выше, чем у DC. В KCOT эпителиальные клетки демонстрировали опухолевые пролиферативные характеристики, что свидетельствует о наличии супрабазального пролиферативного компартмента, поддерживаемого ингибированием апоптоза. Ангиогенез оценивали в KCOT, DC и нормальной слизистой оболочке полости рта с использованием антигена 9 CD-105.0391 31 . Было продемонстрировано, что антиген CD-105 сильно экспрессируется в микрососудах KCOT по сравнению с DC и нормальной слизистой оболочкой полости рта, что позволяет предположить, что стенка кисты KCOT играет роль в неопластическом поведении поражения. Эти данные могут дополнительно поддержать решение ВОЗ 3 , рекомендующее термин KCOT, поскольку он лучше отражает его неопластическую природу.

Ангиогенез оценивали в KCOT, DC и нормальной слизистой оболочке полости рта с использованием антигена 9 CD-105.0391 31 . Было продемонстрировано, что антиген CD-105 сильно экспрессируется в микрососудах KCOT по сравнению с DC и нормальной слизистой оболочкой полости рта, что позволяет предположить, что стенка кисты KCOT играет роль в неопластическом поведении поражения. Эти данные могут дополнительно поддержать решение ВОЗ 3 , рекомендующее термин KCOT, поскольку он лучше отражает его неопластическую природу.

Тот факт, что ДК чаще встречается в детском возрасте, тогда как РП чаще встречается у взрослых, может указывать на большую роль генетики в этиологии ДК по сравнению с РП. Очевидно, что среди пожилых людей происходит длительное накопление средовых воздействий, по сравнению с педиатрическим возрастным периодом.

В настоящее время хорошо известно, что у любого заболевания есть генетическая основа. Некоторые из них зависят от одного гена, в то время как большинство полигенны и зависят от многих факторов. Генетическая основа может объяснить широкий спектр различных реакций хозяина на различные факторы окружающей среды (вирусы, бактерии, яды и т. д.) и, таким образом, образование одонтогенных кист.

Генетическая основа может объяснить широкий спектр различных реакций хозяина на различные факторы окружающей среды (вирусы, бактерии, яды и т. д.) и, таким образом, образование одонтогенных кист.

Наше понимание генетической основы одонтогенных кист ограничено. Большинство сообщений относится к KCOT (одонтогенные кератоцисты или первичные кисты). Было обнаружено, что точковая мутация происходит в гене-супрессоре PTCH, картированном на хромосоме 9.(q22.3-q31). Кроме того, несколько генов были сверхэкспрессированы в 12q13, включая KRT6B, ERBB3 и GLT1. Делеции также были обнаружены в 3q13.1, 5q14.3 и 7q31.3, включая CDh28, ALCAM и MEMD. KCOT демонстрирует высокую экспрессию bcl-2, p53, p63 32 — 34 .

Shear 35 обсудил возможность того, что гипотеза Кнудсона о «двух ударах» развития рака 36 может также объяснить трансформацию KCOT в неоплазию. Однако это не может объяснить предрасположенность к формированию КСОТ. Недавние успехи в генетических и молекулярных исследованиях, т. е. мутации PTCH, привели к расширению знаний о патогенезе KCOT, что намекает на потенциальные новые варианты лечения, хотя вопрос о том, является ли KCOT кистой или кистозным новообразованием, еще предстоит ответить. уверенность. Поскольку некоторые выступают за более консервативное лечение KCOT, особенно марсупиализацию, будущие стратегии лечения могут быть сосредоточены на молекулярных подходах, которые уменьшат или устранят необходимость в агрессивной хирургии 37 , 38 .

Недавние успехи в генетических и молекулярных исследованиях, т. е. мутации PTCH, привели к расширению знаний о патогенезе KCOT, что намекает на потенциальные новые варианты лечения, хотя вопрос о том, является ли KCOT кистой или кистозным новообразованием, еще предстоит ответить. уверенность. Поскольку некоторые выступают за более консервативное лечение KCOT, особенно марсупиализацию, будущие стратегии лечения могут быть сосредоточены на молекулярных подходах, которые уменьшат или устранят необходимость в агрессивной хирургии 37 , 38 .

Различия в распространенности каждого типа кисты челюсти в течение жизни могут указывать на многофакторный полигенный паттерн, а не на моногенный паттерн. Поскольку кисты челюстей встречаются часто, а некоторые из них обладают онкогенным потенциалом, необходимо провести углубленное генетическое исследование для определения возможной роли генетики в этиологии и распространенности различных видов кист челюстей.

DC чаще всего встречается в детской возрастной группе, тогда как RC чаще всего встречается в возрастной группе взрослых. Методы лечения в обеих группах: марсупиализация, энуклеация и энуклеация с аллогенной или ксеногенной костной пластикой. Забор аутогенной кости для трансплантации следует ограничить случаями больших кист и отсутствия заменителя кости. При рецидивирующем поражении KCOT резекция является методом выбора. После энуклеации кистозного поражения челюсти следует провести гистопатологическое исследование всего операционного образца, а не только образца биопсии, чтобы предотвратить любую возможность интрамуральной плоскоклеточной карциномы, которую можно не заметить. Инфицированная киста может потерять свою эпителиальную выстилку. Цитогенетические исследования полезны и должны выполняться в KCOT.

1. Килли Х.К., Кей Л.В. Анализ 471 доброкачественного кистозного образования челюстей. инт сург. 1966; 46: 540–5. [PubMed] [Google Scholar]

2. Shear M, Speight PM. Кисты ротовой и челюстно-лицевой области; 4-е издание. Оксфорд: Блэквелл Манксгаард; 2007. [Google Scholar]

Кисты ротовой и челюстно-лицевой области; 4-е издание. Оксфорд: Блэквелл Манксгаард; 2007. [Google Scholar]

3. Barnes L, Eveson JW, Reichart P, Классификация опухолей Всемирной организации здравоохранения. Патология и генетика опухолей головы и шеи. Лион: IARC Press; 2005. [Google Scholar]

4. Bodner L, Bar-Ziv J, Kaffe I. Компьютерная томография кистозных поражений челюстей. J Comput Assist Томогр. 1994;18:22–6. [PubMed] [Google Scholar]

5. Radden BG, Reade PC. Одонтогенные кисты. Обзор и клинико-патологическое исследование 368 одонтогенных кист. Ост Дент Дж. 1973; 18: 218–25. [PubMed] [Google Scholar]

6. Печалова П.Ф., Бакарджив А.Г., Бельчева А.Б. Кисты челюсти у детей и подростков: одноцентровое ретроспективное исследование 152 случаев на юге Болгарии. Med Oral Pathol Oral Cir Bucal. 2011 в печати. [PubMed] [Google Scholar]

7. Kreidler JF, Raubenheimer EJ, van Heerden WF. Ретроспективный анализ 367 кистозных поражений челюстей – опыт Ульма. J Краниомаксиллофак Хирург. 1993;21:339–41. [PubMed] [Google Scholar]

J Краниомаксиллофак Хирург. 1993;21:339–41. [PubMed] [Google Scholar]

8. Daley TD, Wysocky GP, Pringle GA. Относительная заболеваемость одонтогенными опухолями и кистами полости рта и челюсти среди населения Канады. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1994; 77: 276–80. [PubMed] [Google Scholar]

9. Джонс А.В., Крейг Г.Т., Франклин К.Д. Диапазон и демография одонтогенных кист, диагностированных у населения Великобритании за 30-летний период. Дж Орал Патол Мед. 2006; 35: 500–7. [PubMed] [Google Scholar]

10. Iatro I, Theologie-Lygidakis N, Leventis M. Внутрикостные кистозные поражения челюстей у детей: ретроспективный анализ 47 последовательных случаев. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Radiol Endod. 2009 г.;107:485–92. [PubMed] [Google Scholar]

11. Lustmann J, Shear M. Радикулярные кисты молочных зубов. Int J Oral Surg. 1985; 14: 153–61. [PubMed] [Google Scholar]

12. Meningaud JP, Oprean N, Pitak-Arnnop P, Bertrand JC. Одонтогенные кисты: клиническое исследование 695 случаев. J Устные науки. 2006; 48: 59–62. [PubMed] [Google Scholar]

J Устные науки. 2006; 48: 59–62. [PubMed] [Google Scholar]

13. Джонс А.В., Франклин К.Д. Проведен анализ патологии полости рта и челюстно-лицевой области у детей старше 30 лет. Int J Paed Dent. 2006;16:19–30. [PubMed] [Google Scholar]

14. Tortorici S, Amodio E, Massenti M, Buzzanca ML, Burruano F, Vitale F. Распространенность и распространение одонтогенных кист на Сицилии: 1986–2005 гг. J Устные науки. 2008; 50:15–8. [PubMed] [Google Scholar]

15. Абрахамс Дж. Дж., Оливерио П. Дж. Одонтогенные кисты: улучшенная визуализация с помощью программного обеспечения для компьютерной томографии. Am J Нейрорадиол. 1993; 14: 367–74. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

16. Боднер Л., Бар-Зив Дж. Характеристики формирования кости после марсупиализации кисты челюсти. Дентомаксиллофак Радиол. 1998;27:166–71. [PubMed] [Google Scholar]

17. Bodner L, Woldenberg Y, Bar-Ziv J. Рентгенологические особенности больших кистозных поражений челюстей у детей. Педиатр Радиол. 2003; 33:3–6. [PubMed] [Google Scholar]

Педиатр Радиол. 2003; 33:3–6. [PubMed] [Google Scholar]

18. Hisatomi M, Asaumi J, Konouchi H, Shigehara H, Yangai Y, Kishi K. МРТ эпителиальных кист полости рта и челюстно-лицевой области. Евр Дж Радиол. 2003; 48: 178–82. [PubMed] [Google Scholar]

19. Krennmair G, Lenglinger F. Визуализация кист нижней челюсти с помощью компьютерной томографической программы. Int J Oral Maxillofac Surg. 1995;24:48–52. [PubMed] [Google Scholar]

20. Боднер Л., Манор Э., Глейзер М., Бреннан П.А. Кистозные поражения челюстей у беззубых больных — Анализ 27 случаев. Brit J Oral Maxillofac Surg. 2010 [Epub перед печатью] [PubMed] [Google Scholar]

21. Bodner L, Manor E, Shear M, van der Wall I. Первичная внутрикостная плоскоклеточная карцинома, возникающая в одонтогенной кисте. Клинико-патологический анализ 116 зарегистрированных случаев. . Дж Орал Патол Мед. 2011;40:733–738. [PubMed] [Академия Google]

22. Ван Доорм М.Э. Энуклеация и первичное закрытие кист челюстей. Int J Oral Surg. 1972; 1: 17–25. [PubMed] [Google Scholar]

Int J Oral Surg. 1972; 1: 17–25. [PubMed] [Google Scholar]

23. Bodner L. Влияние декальцинированного лиофилизированного костного аллотрансплантата на заживление дефектов челюсти после энуклеации кисты. J Oral Maxillofac Surg. 1996; 54:1282–6. [PubMed] [Google Scholar]

24. Bodner L. Костная регенерация челюстей с использованием деминерализованных аллогенных костных имплантатов. J Cranio Maxillofac Surg. 1998; 26: 116–20. [PubMed] [Академия Google]

25. Горовиц И., Боднер Л. Применение ксенотрансплантата кости в сочетании с аспирацией костного мозга для лечения кистозных дефектов челюстей. Голова и шея. 1989; 11: 516–23. [PubMed] [Google Scholar]

26. Younger EM, Chapman MW. Заболеваемость в местах донорских костных трансплантатов. J Ортопедическая травма. 1989; 3: 192–5. [PubMed] [Google Scholar]

27. Habal MB, Reddi AH. Костные трансплантаты и заменители костной индукции. Клин Пласт Хирург. 1994; 21: 525–52. [PubMed] [Google Scholar]

28. Morgan TA, Burton CC, Qian FA. Ретроспективный обзор лечения одонтогенной кератоцисты. J Oral Maxillofac Surg. 2005;63:960–3. [PubMed] [Google Scholar]

Morgan TA, Burton CC, Qian FA. Ретроспективный обзор лечения одонтогенной кератоцисты. J Oral Maxillofac Surg. 2005;63:960–3. [PubMed] [Google Scholar]

29. Zecha JA, Mendes RA, Lindeboom VB, van der Waal I. Частота рецидивов кератокистозной одонтогенной опухоли после консервативного хирургического лечения без дополнительной терапии — 35-летний опыт работы в одном учреждении. Оральный онкол. 2010;46:740–2. [PubMed] [Google Scholar]

30. де Оливейра М.Г., да Силва Лауксен I, Чавес А.С. и другие. Одонтогенный эпителий: иммуномечение Ki-67, EGFR и сурвинина в перикоронарных фолликулах, зубочелюстных кистах и керато-кистозных одонтогенных опухолях. Голова шеи патол. 2011;5:1–7. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

31. Gadbail AR, Hande A, Chaudhary M, Nikam A, Gawande M, Patil S, Tekade S, Gondivkar S. Опухолевой ангиогенез в кератинокистозной одонтогенной опухоли, оцененный с использованием антигена CD-105. Дж Орал Патол Мед. 2010 [Epub перед печатью] [PubMed] [Google Scholar]

32.