Ретенция клыка (клиническое наблюдение) — DENTALMAGAZINE.RU

Н. В. Гинали

д. м. н., профессор, заведующий кафедрой стоматологии детского возраста СГМА

С. М. Калужская

к. м. н., доцент кафедры стоматологии детского возраста СГМА

И. С. Дружинина

врач-рентгенолог, детская стоматологическая поликлиника (Смоленск)

С. Джамиль

врач-ортодонт, ординатор кафедры стоматологии детского возраста (Смоленск)

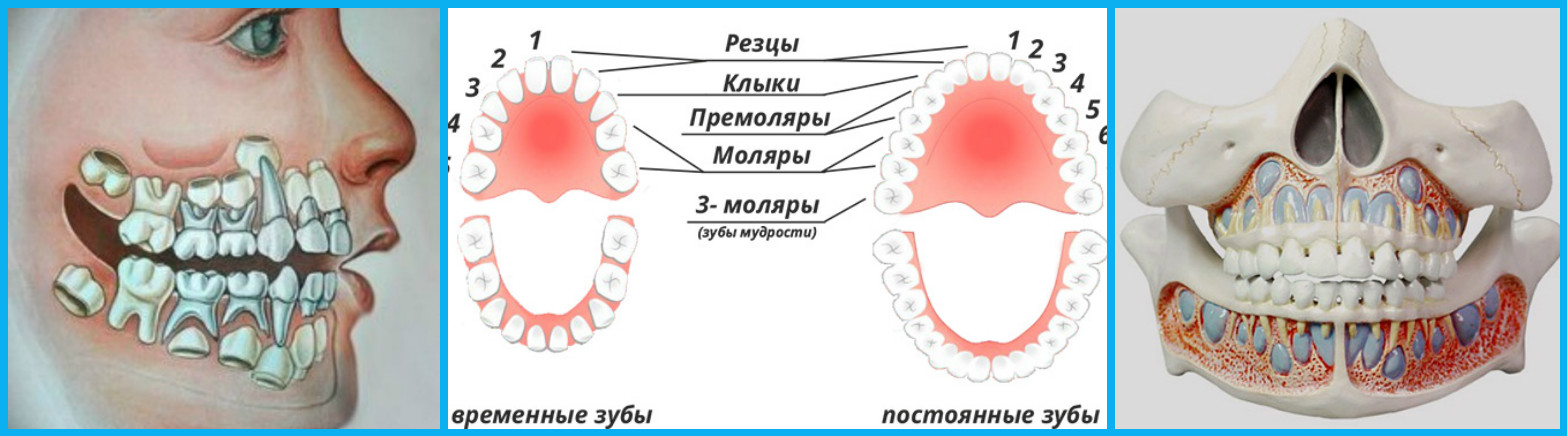

Аномалии положения и нарушение сроков прорезывания постоянных зубов приводят к морфологическим, функциональным и эстетическим нарушениям ЧЛО (Л. С. Персин, 2001; С. Б. Ильина, 1996; Т. В. Комарова, 2000; Е. А. Вакушина, 2007; Д. А. Волчек, 2007) и колеблются в широких пределах от 4 до 18 % (Т. А. Точилин, 1987; В. В. Галенко, 1990; Ф. А. Хорошилкина, 1997).

Наиболее часто в клинике встречается ретенция клыков — 51 % (Г. В. Степанов, 2006).

Ретенция фронтальных зубов (в частности, клыков) нарушает эстетику лица, может способствовать одностороннему смещению зубного ряда. Описаны случаи прорезывания ретинированных зубов в полость носа, глаза, гайморову пазуху, что свидетельствует о различных причинах нарушения локализации закладки зубов.

Ретенция зуба может служить причиной развития фолликулярной кисты, рассасывания корней рядом стоящих зубов, о чем может свидетельствовать данное клиническое наблюдение.

В клинику кафедры детской стоматологии СГМА обратился пациент А., 18 лет, с жалобами на болезненность при накусывании на зуб 1.1, которая появилась около 5 дней назад. Из анамнеза выяснено, что пациент — седьмой ребенок здоровых родителей. Рос и развивался нормально. В 12 лет заметил нарушение зрения, обследование выявило амблиопию высокой степени левого глаза. Лечение не проводилось.

При внешнем осмотре лицо симметричное, кожные покровы чистые, дыхание свободное, через нос.

При осмотре полости рта зубная формула: 7654321 │ 124567

765431 │ 134567

Центральная линия между 1.1 и 2.1 смещена влево на 3 мм, между 2.2 и 2.4 имеется трема 3 мм. Зубной ряд нижней челюсти симметричен (рис. 1). Зуб 1.1 интактный, перкуссия слабо болезненна.

Рис. 1. Зубные ряды пациента А.

На компьютерной томограмме (рис. 2, 3) выявлено: корень зуба 2.1 выражен на Ѕ длины, коронка левого верхнего клыка расположена на месте отсутствующей верхушечной части корня зуба 2.1 и частично внедряется в резорбированный участок корня 1.1. Отсутствуют зачатки зубов 3.2 и 4.2.

- Рис. 2. Компьютерная томограмма (3D-моделирование).

- Рис. 3. Компьютерная томограмма (срез фрагмента в прямой проекции).

На саггитальном срезе томограммы (рис. 4) зуб 2.3 расположен горизонтально в переднезаднем направлении. Коронка ретинированного клыка находится вестибулярно, его корень — в кости подглазничной области. Вокруг коронки 2.3 на расстоянии до 1,5 мм отсутствует костная ткань, очаг имеет четкие границы. Между вышеописанным очагом деструкции и имеющейся частью корня зуба 2.1 — костная пластинка толщиной до 1 мм с четкими контурами в виде мостика. Коронка зуба 2.3 упирается в верхушечный отдел корня зуба 1.1.

4) зуб 2.3 расположен горизонтально в переднезаднем направлении. Коронка ретинированного клыка находится вестибулярно, его корень — в кости подглазничной области. Вокруг коронки 2.3 на расстоянии до 1,5 мм отсутствует костная ткань, очаг имеет четкие границы. Между вышеописанным очагом деструкции и имеющейся частью корня зуба 2.1 — костная пластинка толщиной до 1 мм с четкими контурами в виде мостика. Коронка зуба 2.3 упирается в верхушечный отдел корня зуба 1.1.

Рис. 4. Компьютерная томограмма (саггитальный срез).

На аксиальном срезе томограммы (рис. 5) корень зуба 2.3 расположен в кости верхней челюсти на уровне медиального угла глазницы и стенки носа, коронка — в верхнем отделе альвеолярного отростка.

Изучение микроподвижности зубов проводили с помощью прибора «Периотест» фирмы Siemens. Выносливость опорных тканей исследуемых зубов к горизонтальной нагрузке показала, что она снижена только у зуба 2.1 (индекс составил +12 при физиологической норме до +9).

Рис. 5. Компьютерная томограмма (аксиальный срез).

ЭОМ зубов верхней челюсти составила: 1.1 — 10 мА; 2.1 — 18 мА; 2.2 — 12 мА.

На основании проведенных исследований был выставлен диагноз: ретенция 2.3 зуба, фолликулярная киста; адентия 3.2 и 4.2; нейтральный прикус.

Было рассмотрено два возможных плана лечения. Первый вариант включал:

а) удаление зуба 2.1;

б) фиксацию брекет-системой зубов верхней челюсти;

в) обнажение коронки зуба 2.3 и его ортодонтическую экструзию;

г) после установки клыка на место зуба 2.1, в соответствии с анатомической формой коронки 1.1, моделирование коронки 2.3.

Второй вариант включал:

а) фиксацию брекет-системой всех зубов верхней челюсти;

б) удаление ретинированного клыка;

в) после полной оссификации дефекта и ортодонтической коррекции прикуса введение эндодонто-эндооссального имплантата в канал зуба 2. 1.

1.

По согласованию с пациентом был выбран второй вариант. Предпочтение связано с более коротким сроком и меньшим нарушением эстетики в период и после лечения.

После фиксации зубов верхней челюсти брекет-системой было проведено хирургическое вмешательство: после антисептической обработки кожи лица 70°-ным спиртом и полости рта 0,06%-ным раствором хлоргексидина под инфильтрационной и подглазничной анестезией Sol. Ultracaini 4 % — 2,4 ml произведен дугообразный разрез со стороны преддверия полости рта. Отслоен слизисто-надкостничный лоскут и обнажена коронка ретинированного зуба путем трепанации податливой кости долотом без применения молотка. Фиссурным бором зуб был распилен на две части, и каждая отдельно удалена элеватором. Костная рана антисептически обработана, удалены остатки фолликулярной ткани. Полость заполнена остеопластическим материалом (колапаном) и гемостатической губкой. На рану наложены кетгутовые швы и оставлен тонкий резиновый выпускник, удаленный спустя сутки.

В течение первых трех дней общее состояние пациента удовлетворительное, температура тела в норме, отек мягких тканей не выражен, болевой симптом умеренный. Перкуссия зубов 1.1 и 2.1 безболезненна.

При осмотре через 3 месяца после операции пациент жалоб не предъявляет, на компьютерной томограмме верхней челюсти определяется начальная оссификация дефекта в области удаленного зуба 2.3, которая соответствует сроку наблюдения (рис. 6).

Рис. 6. Компьютерная томограмма (3D-моделирование, срез фрагмента в прямой проекции). 3 месяца наблюдения.

Через год наблюдения на компьютерной томограмме (рис. 7) определяется восстановление костной ткани на ѕ дефекта, пациент жалоб не предъявляет. После снятия брекет-системы подвижность зубов верхней челюсти не выявлена. ЭОМ зубов составила: 1.1 — 10 мА; 2.1 — 12 мА; 2.2 — 12 мА. Был наклеен ретейнер из Filtek Supreme XT Flow.

Рис. 7. Компьютерная томограмма (3D-моделирование, срез фрагмента в прямой проекции). 1 год наблюдения.

После полной оссификации образовавшегося дефекта и ортодонтической коррекции прикуса предполагалось для более надежной (устойчивой) фиксации зуба 2.1 установить эндодонто-эндооссальный имплантат. Однако финальная компьютерная томограмма (рис. 7) свидетельствует об адекватности репаративных процессов и, как следствие, хорошем прогнозе. Учитывая перечисленное, было решено изменить план лечения и ограничиться наблюдением.

К вопросу об оптимальных окклюзионных соотношениях — АСКАМ

Автор: Маланьин Игорь Валентинович

Доктор медицинских наук,

профессор, академик РАЕ,

заслуженный деятель науки и образования

Статья опубликована: журнал Дентал Юг. Краснодар, 2007 г.

При подготовке к протезированию или реставрационному лечению основными составляющими диагностического процесса являются подробный сбор анамнеза и тщательное клиническое обследование в стоматологии.

Цели обследования окклюзии состоят в:

- Определении исходных данных, при анализе которых можно будет объективно судить о произошедших изменениях,

- Выявлении любых признаков окклюзионной патологии. Своевременное обнаружение симптомов может предотвратить ухудшение окклюзии пациента,

- Принятии решения о выборе между реорганизующим подходом реставрационной терапии, предусматривающим смещение максимальной интеркуспидальной позиции в заднюю контактную позицию, и конформативным, сохраняющим межбугорковое положение.

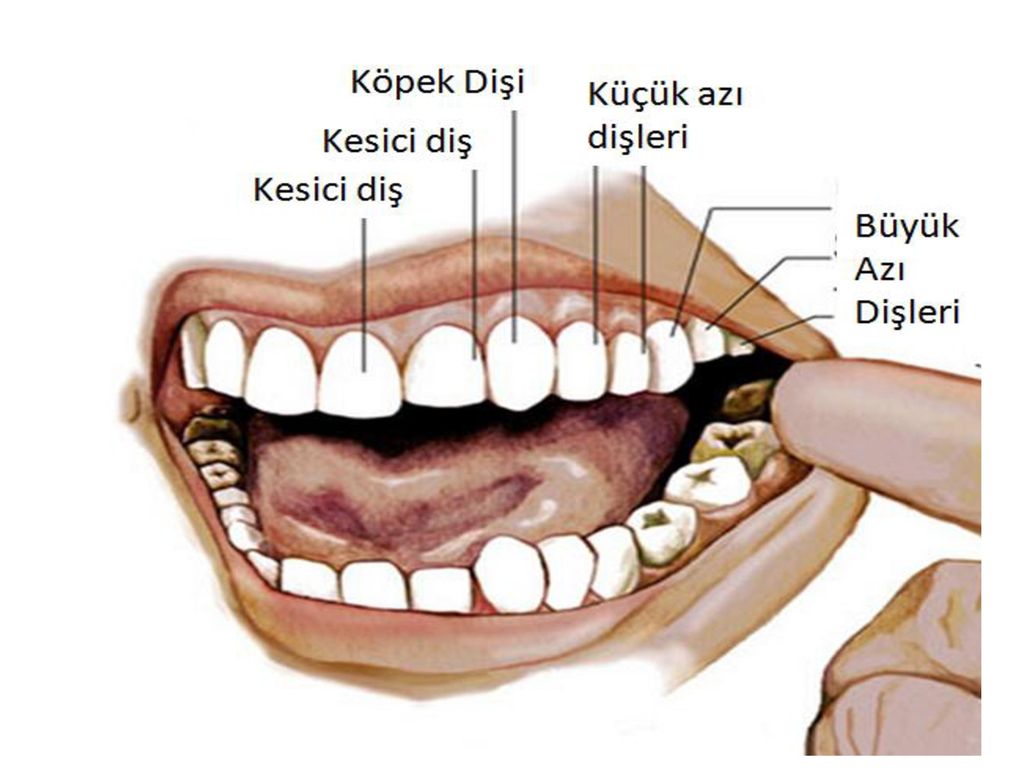

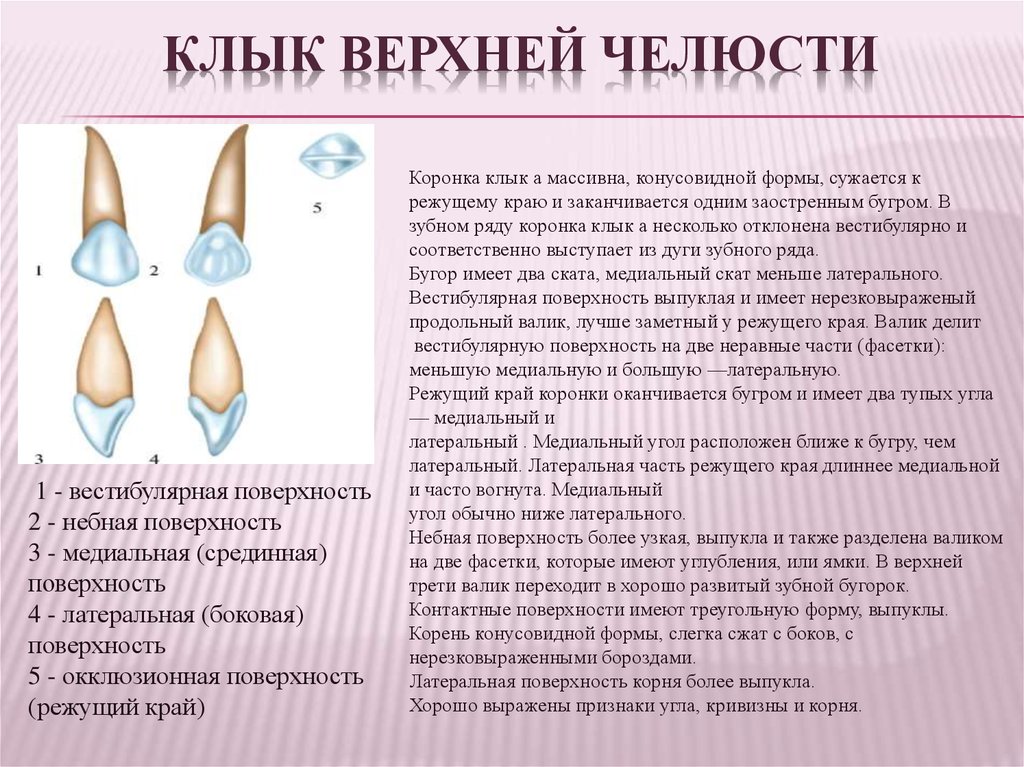

Окклюзия представляет собой биодинамическое взаимодействие между зубами, нейромышечной системой, опорно-удерживающими структурами и ВНЧС. Как и в любой другой физиологической системе, в этом взаимодействии допускается некоторая степень адаптивности, зависящая от величины и продолжительности каких-либо изменений. Медленные изменения скорее всего вызовут адаптацию, даже если в итоге они приведут к значительному отклонению от идеальной нормы. Идеальной нормой считается равномерный двусторонний контакт бугорков и бороздок на протяжении смыкания обоих зубных рядов (interkuspidation). В сагиттальной плоскости вершина верхнего клыка входит в промежуток между нижним клыком и смежным первым премоляром нижней челюсти. Мезиальный щечный бугорок первого верхнего моляра попадает в мезиальную щечную бороздку первого нижнего моляра (рис. 1). Идеальный прикус — это образец окклюзии передних зубов.

Рис. 1.

Нижний центральный резец соприкасается режущим краем с мезиальной и центральной частью своего антагониста, нижний боковой резец контактирует с дистальной частью верхнего центрального резца и мезиальной частью верхнего бокового резца. Соответственно нижний клык соприкасается с дистальной частью верхнего бокового резца и мезиальной частью верхнего клыка (рис. 2).

Соответственно нижний клык соприкасается с дистальной частью верхнего бокового резца и мезиальной частью верхнего клыка (рис. 2).

Рис. 2.

При правильном контакте резцов вертикальное перекрытие в сагиттальной плоскости (оverbite) по Магхсогs составляет 3-4 мм (рис. 3, С). Расстояние между ценральными резцами в горизонтальной плоскости (overjet) влияет на траекторию движения в сагиттальной и фронтальной плоскостях на протяжении последних 0,5 мм при смыкании зубов. Среднее расстояние между режущим краем и самой глубокой точкой преддверия для верхних центральных резцов — 20 мм (рис. 3, А) для нижних резцов — 17,5 мм (рис. 3, В).

Рис. 3.

Каждый зуб, кроме верхних третьих моляров и центральных нижних резцов, имеют по два антагониста, при этом одноименный зуб противоположной челюсти называется главным антагонистом, а второй — смежным антагонистом. Несущие бугорки боковых зубов удерживают высоту окклюзии, на верхней челюсти — это небные, на нижней — щечные. Они раздавливают пищу, определяет характер перемещения нижней челюсти в пределах окклюзионного поля и перераспределяют жевательные силы таким образом, чтобы основная жевательная нагрузка была направлена по оси зуба. Располагаются они ближе к центру жевательной поверхности, в отличие от защитных (на верхней челюсти — щечные, на нижней — язычные). Защитные бугры осуществляют функцию разделения пищи, создают на своих скатах скользящие поверхности для антагонистов при артикуляции и защищают язык и щеки от попадания между зубами. Силы смыкания должны быть смещены к центру жевательной поверхности и действовать вдоль продольной оси зуба. Бугорки, попадающие в углубления жевательной поверхности антагониста, контактируют в трех точках, бугорки, попадающие на кромки краев — в двух точках. Площадь всех окклюзионных контактов зубных рядов в центральной окклюзии не более 4 мм2. Несущий небный бугорок верхнего первого премоляра входит в дистальное углубление нижнего первого премоляра. Небный бугорок второго верхнего премоляра также входит в дистальное углубление второго премоляра нижней челюсти, при этом также наблюдается трехточечный контакт (рис.

Они раздавливают пищу, определяет характер перемещения нижней челюсти в пределах окклюзионного поля и перераспределяют жевательные силы таким образом, чтобы основная жевательная нагрузка была направлена по оси зуба. Располагаются они ближе к центру жевательной поверхности, в отличие от защитных (на верхней челюсти — щечные, на нижней — язычные). Защитные бугры осуществляют функцию разделения пищи, создают на своих скатах скользящие поверхности для антагонистов при артикуляции и защищают язык и щеки от попадания между зубами. Силы смыкания должны быть смещены к центру жевательной поверхности и действовать вдоль продольной оси зуба. Бугорки, попадающие в углубления жевательной поверхности антагониста, контактируют в трех точках, бугорки, попадающие на кромки краев — в двух точках. Площадь всех окклюзионных контактов зубных рядов в центральной окклюзии не более 4 мм2. Несущий небный бугорок верхнего первого премоляра входит в дистальное углубление нижнего первого премоляра. Небный бугорок второго верхнего премоляра также входит в дистальное углубление второго премоляра нижней челюсти, при этом также наблюдается трехточечный контакт (рис. 4).

4).

Рис. 4.

Мезиальный небный бугорок первого верхнего моляра входит в центральное углубление первого моляра нижней челюсти, точки контакта при этом располагаются на треугольном крае обоих язычных бугорков и на дистальном щечном бугорке нижнего моляра. Небный дистальный бугорок первого верхнего моляра контактирует с дистальной краевой кромкой первого моляра нижней челюсти (рис. 5).

Рис. 5.

Аналогичное происходит со вторым моляром верхней челюсти. Несущие бугорки первого нижнего премоляра имеют точку контакта на мезиальном крае первого верхнего премоляра. Щечньте бугорки второго верхнего премоляра контактируют с дистальным краем первого верхнего премоляра и мезиальньгм краем второго верхнего премоляра.Мезиальный щечный бугорок первого нижнего моляра имеет точку контакта на дистальном крае второго верхнего премоляра и на мезиальном крае первого верхнего моляра (рис. 6).

Рис. 6.

Дистальный щечный бугорок входит в центральное углубление первого верхнего моляра. При этом точки контакта находятся на треугольном крае, на мезиальном небном бугорке и на обоих щечных бугорках. Аналогичное происходит со вторым моляром нижней челюсти. Боковая группа зубов принимает на себя значительную нагрузку при смыкании, оси сил при этом направлены вдоль продольных осей зубов. Фронтальные зубы не подготовлены к воздействию сил, возникающих при смыкании, поэтому они защищены боковыми зубами, в свою очередь передние зубы защищают боковые, направляя их бугорки соответствующим образом — при артикуляции возникает дезокклюзия боковых зубов в результате направляющего действия резцов и клыков. Такая окклюзия называется обоюдно защищенная. Моtsch сформулировал основные критерии правильной окклюзии: Окклюзионные поверхности должны быть сформированы так, чтобы пища под минимальным воздействием жевательных сил максимально размельчалась. Зубы-антагонисты должны смыкаться таким образом, чтобы жевательные силы действовали вдоль их большой оси. Смыкание контактирующих между собой зубов или групп зубов должно происходить равномерно и одновременно.

При этом точки контакта находятся на треугольном крае, на мезиальном небном бугорке и на обоих щечных бугорках. Аналогичное происходит со вторым моляром нижней челюсти. Боковая группа зубов принимает на себя значительную нагрузку при смыкании, оси сил при этом направлены вдоль продольных осей зубов. Фронтальные зубы не подготовлены к воздействию сил, возникающих при смыкании, поэтому они защищены боковыми зубами, в свою очередь передние зубы защищают боковые, направляя их бугорки соответствующим образом — при артикуляции возникает дезокклюзия боковых зубов в результате направляющего действия резцов и клыков. Такая окклюзия называется обоюдно защищенная. Моtsch сформулировал основные критерии правильной окклюзии: Окклюзионные поверхности должны быть сформированы так, чтобы пища под минимальным воздействием жевательных сил максимально размельчалась. Зубы-антагонисты должны смыкаться таким образом, чтобы жевательные силы действовали вдоль их большой оси. Смыкание контактирующих между собой зубов или групп зубов должно происходить равномерно и одновременно. Опорные бугорки должны опираться на бороздки или краевые валики бугорков антагонистов. При откусывании передними зубами боковые зубы не должны соприкасаться. Боковые зубы должны размельчать пищу без участия передних зубов. Все элементы, принимающие участие в окклюзии, должны быть функционально связаны между собой.

Опорные бугорки должны опираться на бороздки или краевые валики бугорков антагонистов. При откусывании передними зубами боковые зубы не должны соприкасаться. Боковые зубы должны размельчать пищу без участия передних зубов. Все элементы, принимающие участие в окклюзии, должны быть функционально связаны между собой.

Понимание взаимосвязи формы и функции подчеркивает особую важность внимания к окклюзии в сложном процессе оптимизации или поддержания здоровья полости рта.

Исследование функциональной окклюзии как в полости рта, так и на разборных моделях челюстей в артикуляторах позволяет проанализировать каждую клиническую ситуацию и принять решение о наиболее эффективном реставрационном лечении, протезировании или окклюзионной коррекции для воссоздания равномерного и одновременного контакта всех зубов и обеспечения стабильной окклюзии.

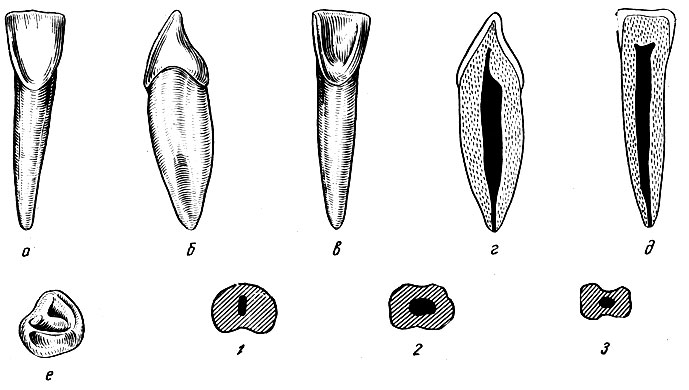

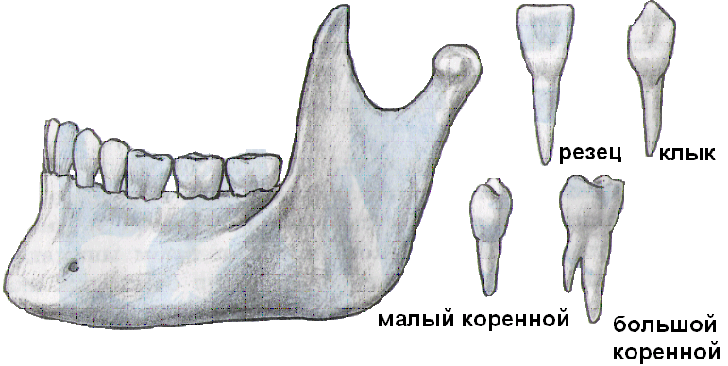

Клыки нижней челюсти с двумя корнями и двумя корневыми каналами: клинический случай и обзор литературы

1. Abduo J., Tennant M. , Mcgeachie J. Схемы боковой окклюзии в естественных и минимально восстановленных постоянных зубах: систематический обзор. Журнал реабилитации полости рта . 2013;40(10):788–802. doi: 10.1111/joor.12095. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

, Mcgeachie J. Схемы боковой окклюзии в естественных и минимально восстановленных постоянных зубах: систематический обзор. Журнал реабилитации полости рта . 2013;40(10):788–802. doi: 10.1111/joor.12095. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

2. Версиани М. А., Пекора Дж. Д., Соуза-Нето М. Д. Микрокомпьютерный томографический анализ морфологии корневых каналов однокорневых нижнечелюстных клыков. Международный эндодонтический журнал . 2013;46(9):800–807. doi: 10.1111/iej.12061. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

3. Вертуччи Ф.Дж. Анатомия корневых каналов постоянных зубов человека. Хирургия полости рта, медицина полости рта, патология полости рта . 1984; 58 (5): 589–599. doi: 10.1016/0030-4220(84)

-9. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 4. Aminsobhani M., Sadegh M., Meraji N., et al. Оценка морфологии корней и каналов постоянных передних зубов нижней челюсти у населения Ирана с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии. Стоматологический журнал . 2013;10(4):358–366. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

Стоматологический журнал . 2013;10(4):358–366. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

5. Алтунсой М., Ок Э., Нур Б. Г., Агларчи О. С., Гунгор Э., Чолак М. Конусно-лучевая компьютерная томография морфологии корневых каналов передние зубы у турецкого населения. Европейский стоматологический журнал . 2014;8(3):302–306. doi: 10.4103/1305-7456.137630. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

6. Хан Т., Ма Ю., Ян Л., Чен С., Чжан С., Ван Ю. Изучение морфологии корневых каналов передние зубы нижней челюсти с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии в китайской субпопуляции. Журнал эндодонтии . 2014;40(9):1309–1314. doi: 10.1016/j.joen.2014.05.008. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

7. da Silva E.J.N.L., de Castro R.W.Q., Nejaim Y., et al. Оценка конфигурации корневых каналов передних зубов верхней и нижней челюсти с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии: исследование in vivo. Квинтэссенция Интернэшнл . 2016;47(1):19–24. doi: 10.3290/j.qi.a34807. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

2016;47(1):19–24. doi: 10.3290/j.qi.a34807. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

8. Солеймани А., Намарян Н., Муди Э., Голиния А. Морфология корневых каналов нижнечелюстного клыка в иранской популяции: оценка КЛКТ. Иранский эндодонтический журнал . 2017;12(1):92–95. doi: 10.22037/iej.2017.16. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

9. Пинеда Ф., Каттлер Ю. Мезиодистальное и букколингвальное рентгенографическое исследование 7275 корневых каналов. Хирургия полости рта, медицина полости рта, патология полости рта . 1972; 33(1):101–110. doi: 10.1016/0030-4220(72)

-9. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

10. Грин Д. Двойные каналы в одиночных корнях. Хирургия полости рта, медицина полости рта, патология полости рта . 1973; 35(5):689–696. doi: 10.1016/0030-4220(73)

-6. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 11. Керекес К., Тронстад Л. Морфометрические наблюдения корневых каналов передних зубов человека. Журнал эндодонтии . 1977;3(1):24–29. doi: 10.1016/S0099-2399(77)80218-5. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Журнал эндодонтии . 1977;3(1):24–29. doi: 10.1016/S0099-2399(77)80218-5. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

12. Hession R.W. Эндодонтическая морфология. II. Рентгенологический анализ. Хирургия полости рта, медицина полости рта, патология полости рта . 1977;44(4):610–620. дои: 10.1016/0030-4220(77)

-1. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

13. Hession R.W. Эндодонтическая морфология. IV. Сравнительное исследование. Хирургия полости рта, медицина полости рта, патология полости рта . 1977;44(6):915–930. doi: 10.1016/0030-4220(77)-6. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

14. Vertucci F.J. Анатомия корневых каналов передних зубов нижней челюсти. Журнал Американской стоматологической ассоциации . 1974; 89 (2): 369–371. doi: 10.14219/jada.archive.1974.0391. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

15. Pécora J.D., Sousa Neto MD, Saquy P.C. Внутренняя анатомия, направление и количество корней и размер клыков нижней челюсти человека. Бразильский стоматологический журнал . 1993;4(1):53–57. [PubMed] [Google Scholar]

Бразильский стоматологический журнал . 1993;4(1):53–57. [PubMed] [Google Scholar]

16. Matzer J. A. Изучение внутренней и внешней анатомии зубов потомков индейцев майя из Республики Гватемала [M.sc. Диссертация] Университет Сан-Паулу, факультет одонтологии Рибейран-Прету, кафедра восстановительной стоматологии; 1993. http://www.forp.usp.br/restauradora/Teses/Matzerm/matzerm.html. [Академия Google]

17. Джалишкан М.К., Пехливан Ю., Сепетчиоглу Ф., Туркун М., Тунцер С.Ш. Морфология корневых каналов постоянных зубов человека у турецкого населения. Журнал эндодонтии . 1995;21(4):200–204. doi: 10.1016/s0099-2399(06)80566-2. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

18. Сикри В., Кумар В. Постоянные клыки человека: конфигурация и отклонения корневых каналов: исследование in vitro. Журнал консервативной стоматологии . 2003;6(4):151–152. [Академия Google]

19. Серт С., Байырли Г.С. Оценка конфигурации корневых каналов постоянных зубов нижней и верхней челюсти в зависимости от пола у населения Турции. Журнал эндодонтии . 2004;30(6):391–398. doi: 10.1097/00004770-200406000-00004. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Журнал эндодонтии . 2004;30(6):391–398. doi: 10.1097/00004770-200406000-00004. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

20. Серт С., Асланалп В., Таналп Дж. Исследование конфигурации корневых каналов постоянных зубов нижней челюсти у турецкого населения. Международный эндодонтический журнал . 2004;37(7):494–499. doi: 10.1111/j.1365-2591.2004.00837.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

21. Оливейра Г. С. Х., Лорио Л. С. Исследование внутренней анатомии клыков нижней челюсти. Ciência Odontológica Brasileira . 2007;10(4):37–42. [Google Scholar]

22. Рахими С., Милани А.С., Шахи С., Сергиз Ю., Незафати С., Лотфи М. Преобладание двух корневых каналов в передних зубах нижней челюсти у человека в иранской популяции. Индийский журнал стоматологических исследований . 2013;24(2):234–236. дои: 10.4103/0970-9290.116694. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

23. Амардип Н.С., Рагху С., Натанасабапати В. Морфология корневых каналов постоянных верхнечелюстных и нижнечелюстных клыков у населения Индии с использованием конусно-лучевой компьютерной томографии. Международный исследовательский центр анатомии . 2014;2014:1–7. doi: 10.1155/2014/731859. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Международный исследовательский центр анатомии . 2014;2014:1–7. doi: 10.1155/2014/731859. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

24. Вавтер Г. А. Стоматологические аномалии. Дентал Космос . 1886;28(1):стр. 64. [Google Академия]

25. Коскина Г. А. Клыки с двумя корнями. Дентал Космос . 1926;68(7):стр. 403. [Google Scholar]

26. Slowey R. R. Рентгенографические средства обнаружения дополнительных корневых каналов. Хирургия полости рта, медицина полости рта, патология полости рта . 1974; 37 (5): 762–772. doi: 10.1016/0030-4220(74)-X. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

27. Rahmatulla M., Wyne A.H. Раздвоенные корни нижнечелюстного клыка: отчет о необычном случае. Саудовский стоматологический журнал . 1993;5(2):77–78. [Академия Google]

28. D’Arcangelo C., Varvara G., De Fazio P. Лечение корневых каналов нижнечелюстных клыков с двумя корнями: отчет о двух случаях. Международный эндодонтический журнал . 2001;34(4):331–334. doi: 10.1046/j.1365-2591.2001.00376.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

2001;34(4):331–334. doi: 10.1046/j.1365-2591.2001.00376.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

29. Ван Л., Чжан Р., Пэн Б. Клинические особенности и лечение клыков нижней челюсти с двумя корневыми каналами: два клинических случая. Китайский журнал стоматологических исследований . 2009;12(1):61–62. [Академия Google]

30. Викторино Ф.Р., Бернардес Р.А., Балди Дж.В. и др. Двусторонние нижнечелюстные клыки с двумя корнями и двумя отдельными каналами — История болезни. Бразильский стоматологический журнал . 2009;20(1):84–86. doi: 10.1590/S0103-644020000015. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

31. Oporto V.G.H., Fuentes F.R.E., Soto P.C.C. Анатомические вариации корня зуба и канала пульпы. Международный журнал морфологии . 2010;28(3):945–950. [Google Scholar]

32. Маден М., Савгат А., Гёргюль Г. Радикуломегалия постоянных клыков: отчет об эндодонтическом лечении синдрома OFCD. Международный эндодонтический журнал . 2010;43(12):1152–1161. doi: 10.1111/j.1365-2591.2010.01788.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

2010;43(12):1152–1161. doi: 10.1111/j.1365-2591.2010.01788.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

33. Андрей О. К., Маргарит Р., Дагуци Л., Маргарит Р., Дагуци Л. Лечение абатмента нижнечелюстного клыка с двумя каналами. Румынский журнал морфологии и эмбриологии . 2010;51(3):565–568. [PubMed] [Google Scholar]

34. Gaikwad A. Эндодонтическое лечение нижнечелюстного клыка с двумя каналами — клинический случай; 2011 г.; стр. 118–119. [Google Scholar]

35. Fonseca D.R., Sena L.G., Santos M.H., Goncalves P.F. Фуркационное поражение нижнечелюстного клыка. Общая стоматология . 2011;59(4):e173–e177. [PubMed] [Google Scholar]

36. Бхардвадж А., Бхардвадж А. Клыки нижней челюсти с двумя корнями и двумя каналами. Отчет о случае. Международный журнал стоматологических клиник . 2011; 33:77–78. [Google Scholar]

37. Андрей О. К., Моргирит Р., Георгиу И. М. Эндодонтическое лечение нижнечелюстного клыка с двумя корнями. Румынский журнал морфологии и эмбриологии . 2011;52(3):923–926. [PubMed] [Google Scholar]

2011;52(3):923–926. [PubMed] [Google Scholar]

38. Saberi N. Нижнечелюстной клык с двумя корнями и двумя апикально разделяющимися каналами. Эндодонтическая практика . 2011;14(3):19–23. [Google Scholar]

39. Муги П. П., Хегде Р. С., Прашант Б. Р., Кумар Г. В., Бирадар Н. Эндодонтическое лечение нижнечелюстного клыка с двумя корнями и двумя каналами. Журнал современной стоматологической практики . 2012;13(6):902–904. doi: 10.5005/jp-journals-10024-1250. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

40. Батра Р., Кумар А., Бхардвадж К. Лечение корневых каналов нижнечелюстных клыков с двумя корнями: клинический случай; 2012 г.; стр. 54–56. [Google Scholar]

41. Ramírez-Sotelo L.R., Sampaio F., Roque-Torres G.D., et al. Нижнечелюстной клык с двумя корнями. Revista Cubana de Estomatología . 2013;49(2):211–218. [Google Scholar]

42. Mithunjith K., Borthakur B.J. Эндодонтическое лечение клыка нижней челюсти с двумя корнями. Электронный журнал стоматологии . 2013;3(1):339–342. [Google Scholar]

2013;3(1):339–342. [Google Scholar]

43. Fuentes R., Borie E. Двусторонние двухкорневые нижнечелюстные клыки у одного и того же человека: клинический случай. Международный журнал одонтостоматологии . 7: 471–473. [Google Scholar]

44. Стоянак И., Премович М., Дробац М., Рамич Б., Петрович Л. Клинические особенности и эндодонтическое лечение двухкорневых клыков нижней челюсти: отчет о четырех случаях. Сербский Архив за Целокупно Лекарство . 2014;142(9-10):592–596. doi: 10.2298/SARh2410592S. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

45. Мухаймер Р., Аранди Н. Эндодонтическое лечение клыка нижней челюсти с двумя отдельными корнями и корневыми каналами: клинический случай. Открытый журнал стоматологии и медицины полости рта . 2014;2(2):38–41. [Google Scholar]

46. Ганеш Б., Сонал Д., Адитья С., Митра Х. Морфология корня и корневого канала и его вариации нижнечелюстного клыка человека: обзор литературы. Международный исследовательский фармацевтический журнал . 2014;5(3):136–142. doi: 10.7897/2230-8407.050329. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

2014;5(3):136–142. doi: 10.7897/2230-8407.050329. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

47. Ганди А., Бхат С. Редкая морфология нижнего клыка нижней челюсти с двумя корнями и двумя корневыми каналами – клинический случай. Журнал медицинских историй ученых . 2014;2(6):368–370. [Google Scholar]

48. Fumei G., Ferretti G., Augusti D., Augusti G., Re D. Эндодонтическое повторное лечение нижнего клыка, связанное с периапикальным поражением: клинический случай необычной анатомии. Giornale Italiano di Endodonzia . 2014;28(1):17–22. doi: 10.1016/j.gien.2014.04.001. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

49. Кулкарни Н.Р., Камат С.Б., Хугар С.И., Наньяннавар Г.С. Нижнечелюстной клык с двумя корнями и двумя корневыми каналами – редкий случай. Журнал клинических и диагностических исследований . 2016;10(9):ZJ07–ZJ08. doi: 10.7860/JCDR/2016/20766.8474. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

50. Hess W. Формирование корневых каналов в зубах человека. Журнал Американской стоматологической ассоциации . 1921; 8 (9): 704–734. [Google Scholar]

Журнал Американской стоматологической ассоциации . 1921; 8 (9): 704–734. [Google Scholar]

51. Гесс В. В: Анатомия корневых каналов зубов постоянного прикуса . Бэйл Дж., редактор. Лондон, Великобритания: Sons & Danielsson; 1925. [Google Scholar]

52. Lee C., Scott G. R. Краткое сообщение: двукоренные нижние клыки — европейский признак и чувствительный индикатор примеси в Евразии. Американский журнал физической антропологии . 2011;146(3):481–485. doi: 10.1002/ajpa.21585. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

53. Гулабивала К., Опасанон А., Нг Ю.-Л., Алави А. Морфология корней и каналов тайских моляров нижней челюсти. Международный эндодонтический журнал . 2002;35(1):56–62. doi: 10.1046/j.1365-2591.2002.00452.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

54. Шарма Р., Пекора Дж. Д., Ламли П. Дж., Уолмсли А. Д. Внешняя и внутренняя анатомия клыков нижней челюсти человека с двумя корнями. Эндодонтия и стоматологическая травматология . 1998;14(2):88–92. doi: 10.1111/j.1600-9657.1998.tb00817.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

1998;14(2):88–92. doi: 10.1111/j.1600-9657.1998.tb00817.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

55. Версиани М. А., Пекора Дж. Д., Соуза-Нето М. Д. Анатомия двухкорневых клыков нижней челюсти, определенная с помощью микрокомпьютерной томографии. Международный эндодонтический журнал . 2011;44(7):682–687. doi: 10.1111/j.1365-2591.2011.01879.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

56. Vertucci F.J. Морфология корневых каналов и ее связь с эндодонтической процедурой. Темы по эндодонтии . 2005;10(1):3–29. doi: 10.1111/j.1601-1546.2005.00129.x. [CrossRef] [Google Scholar]

57. Фава Л. Р. Г., Даммер П. М. Х. Методы периапикальной рентгенографии при эндодонтической диагностике и лечении. Международный эндодонтический журнал . 1997;30(4):250–261. doi: 10.1111/j.1365-2591.1997.tb00705.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

58. Мартинес-Лозано М.А., Форнер-Наварро Л., Санчес-Кортес Дж.Л. Анализ радиологических факторов при определении систем корневых каналов премоляров. Хирургия полости рта, медицина полости рта, патология полости рта, радиология полости рта и эндодонтия . 1999;88(6):719–722. doi: 10.1016/S1079-2104(99)70016-8. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Хирургия полости рта, медицина полости рта, патология полости рта, радиология полости рта и эндодонтия . 1999;88(6):719–722. doi: 10.1016/S1079-2104(99)70016-8. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

59. Патель С., Дурак С., Абелла Ф., Шемеш Х., Роиг М., Лемберг К. Конусно-лучевая компьютерная томография в эндодонтии — обзор. Международный эндодонтический журнал . 2015;48(1):3–15. doi: 10.1111/iej.12270. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

60. Американская ассоциация эндодонтистов. Совместное заявление AAE и AAOMR. Журнал эндодонтии . 2015;41(9):1393–1396. doi: 10.1016/j.joen.2015.07.013. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

61. Park E., Shen Y., Haapasalo M. Ирригация апикального корневого канала. Темы по эндодонтии . 2012;27(1):54–73. doi: 10.1111/etp.12028. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

62. Natera M., Pileggi R., Nair U. Сравнение двух методов обтурации гуттаперчей для воспроизведения неровностей канала в модели с расщепленным зубом. Хирургия полости рта, медицина полости рта, патология полости рта, радиология полости рта и эндодонтология . 2011;112(5):e29–e34. doi: 10.1016/j.tripleo.2011.04.044. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Хирургия полости рта, медицина полости рта, патология полости рта, радиология полости рта и эндодонтология . 2011;112(5):e29–e34. doi: 10.1016/j.tripleo.2011.04.044. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Трансмиграция нижнечелюстных клыков: отчет о четырех случаях и обзор литературы

- Список журналов

- Деловой представитель Дент

- v.2011; 2011

- PMC3335525

Case Rep Dent. 2011 г.; 2011: 381382.

Опубликовано в Интернете 6 июля 2011 г. doi: 10.1155/2011/381382

1 , * и 2

Информация об авторе Примечания к статье Информация об авторских правах и лицензиях Отказ от ответственности

Трансмиграция собак — редкое явление. Было обнаружено, что распространенность трансмиграции нижнечелюстных клыков составляет всего 0,14–0,31%. Лечение ретенированного трансмигрировавшего клыка очень сложно, если он диагностирован на более поздних стадиях. Мы сообщаем о 4 случаях трансмиграции нижнечелюстных клыков и просматриваем литературу по этиологии и лечению. Панорамная рентгенограмма должна быть сделана в период смешанного прикуса, если клык нижней челюсти не прорезался более чем через год после нормального хронологического возраста его прорезывания, поскольку внутриротовое периапикальное рентгенографическое исследование не всегда позволяет выявить ретенированный или трансмигрировавший клык.

Было обнаружено, что распространенность трансмиграции нижнечелюстных клыков составляет всего 0,14–0,31%. Лечение ретенированного трансмигрировавшего клыка очень сложно, если он диагностирован на более поздних стадиях. Мы сообщаем о 4 случаях трансмиграции нижнечелюстных клыков и просматриваем литературу по этиологии и лечению. Панорамная рентгенограмма должна быть сделана в период смешанного прикуса, если клык нижней челюсти не прорезался более чем через год после нормального хронологического возраста его прорезывания, поскольку внутриротовое периапикальное рентгенографическое исследование не всегда позволяет выявить ретенированный или трансмигрировавший клык.

Миграция зуба до прорезывания по средней линии называется трансмиграцией. Миграция нижнечелюстных клыков через срединную линию встречается редко. Распространенность ретенированных клыков верхней челюсти варьировалась от 0,12% в исследовании, проведенном Aras et al. [1] до 0,34% в другом исследовании [2]. Встречаемость трансмиграции нижнечелюстных клыков колеблется от 0,14 до 0,31 % [2, 3]. Согласно Джавиду [4], ретенированный нижнечелюстной клык, пересекший срединную линию более чем на половину своей длины, следует считать трансмигрировавшим. Тем не менее, Джоши [5] заявил, что склонность клыков к пересечению средней линии нижней челюсти является более важным фактором, чем расстояние миграции после пересечения средней линии. Клинических симптомов трансмиграции нет, хотя сообщалось о формировании фолликулярных кист и хронической инфекции с образованием свищей [4]. Из-за переселения эстетика может быть скомпрометирована, что может иметь психологические последствия. Клыки считаются поворотной точкой в зубных рядах. В этой статье мы подчеркнули важность скрининговых панорамных рентгенограмм, которые необходимо сделать в период сменного прикуса, для оценки тенденции к трансмиграции нижнечелюстных клыков. Мы сообщаем о 4 случаях миграции ретенированных клыков нижней челюсти по средней линии и рассматриваем различные этиологии и методы лечения трансмиграции, а также важность раннего распознавания.

Согласно Джавиду [4], ретенированный нижнечелюстной клык, пересекший срединную линию более чем на половину своей длины, следует считать трансмигрировавшим. Тем не менее, Джоши [5] заявил, что склонность клыков к пересечению средней линии нижней челюсти является более важным фактором, чем расстояние миграции после пересечения средней линии. Клинических симптомов трансмиграции нет, хотя сообщалось о формировании фолликулярных кист и хронической инфекции с образованием свищей [4]. Из-за переселения эстетика может быть скомпрометирована, что может иметь психологические последствия. Клыки считаются поворотной точкой в зубных рядах. В этой статье мы подчеркнули важность скрининговых панорамных рентгенограмм, которые необходимо сделать в период сменного прикуса, для оценки тенденции к трансмиграции нижнечелюстных клыков. Мы сообщаем о 4 случаях миграции ретенированных клыков нижней челюсти по средней линии и рассматриваем различные этиологии и методы лечения трансмиграции, а также важность раннего распознавания.

Постоянные клыки — единственные зубы, в которых сообщалось о трансмиграции [6]. Большая площадь поперечного сечения переднего отдела нижней челюсти по сравнению с передним отделом верхней челюсти может быть причиной более высокой частоты трансмиграции нижней челюсти [7]. Трансмиграция верхних клыков встречается относительно редко, возможно, из-за более короткого расстояния между корнями верхних резцов и дном носовой полости.

Конкретная этиология данной аномалии неизвестна, но травматические факторы, наследственность, длительный путь прорезывания зачатков клыков, преждевременная потеря молочных зубов, гиподонтия, заполнение этого пространства соседним зубом, дисгармония размеров зубов, неблагоприятный альвеолярный причинными факторами могут быть длина дуги, переломы со смещением зачатка зуба, длинные коронки [6].

Термин трансмиграция был впервые введен Ando et al., и они также продемонстрировали трансмиграцию нижнечелюстного клыка через нижнечелюстной симфиз на противоположную сторону зубной дуги с помощью серии рентгенограмм, сделанных в течение нескольких лет [8]. В качестве этиологических факторов были предложены преждевременная потеря зубов, неадекватное пространство дуги и чрезмерно большие коронки [8]. Если угол, образованный средней сагиттальной плоскостью и непрорезавшимся клыком, меньше 30°, трансмиграция маловероятна. Те клыки, которые лежат между 30° и 50°, могут пересекать срединную линию. Когда угол превышает 50°, правилом становится пересечение средней линии [9].]. Ховард ожидал, что пожилой пациент продемонстрирует большее расстояние путешествия, потому что у мигрирующих собак было больше времени для путешествия [9]. [4]. Однако эта гипотеза была отвергнута, так как к моменту эктопической миграции клыка нижняя челюсть трансформировалась в единую кость, а симфизы ремоделировались.

В качестве этиологических факторов были предложены преждевременная потеря зубов, неадекватное пространство дуги и чрезмерно большие коронки [8]. Если угол, образованный средней сагиттальной плоскостью и непрорезавшимся клыком, меньше 30°, трансмиграция маловероятна. Те клыки, которые лежат между 30° и 50°, могут пересекать срединную линию. Когда угол превышает 50°, правилом становится пересечение средней линии [9].]. Ховард ожидал, что пожилой пациент продемонстрирует большее расстояние путешествия, потому что у мигрирующих собак было больше времени для путешествия [9]. [4]. Однако эта гипотеза была отвергнута, так как к моменту эктопической миграции клыка нижняя челюсть трансформировалась в единую кость, а симфизы ремоделировались.

Vichi и Franchi предположили, что агенезия соседних зубов, в частности латерального резца, может способствовать сохранению молочного клыка и что избыток пространства в зубной дуге может объяснять отсутствие правильного ориентира для прорезывания. Они заявили, что непрорезавшийся клык имеет возможность отклониться от своего нормального места развития, перейти в горизонтальное положение и мигрировать через симфиз, только если перед нижнечелюстными резцами имеется достаточно места [10].

Одонтомы также предполагаются в качестве возможного этиологического фактора [11]. Marks и Schroeder приписывают инициацию и контроль прорезывания зубному фолликулу на молекулярном уровне, при этом коронковая часть стимулирует резорбцию кости, а апикальная часть стимулирует отложение. Они предположили, что региональное нарушение в зубном фолликуле может привести к локальному нарушению функции остеокластов с формированием аномального пути прорезывания. Это правдоподобное объяснение аберрантного прорезывания зубов [6].

Трансмигрировавшие зубы сохраняют свою нервную связь с исходной стороной, где формируется зубной зачаток. Поэтому важно анестезировать нерв на исходной стороне [12]. В одном отчете о клиническом случае описан пациент, у которого была сильная боль во время удаления трансмигрировавшего клыка, когда контралатеральный нижний альвеолярный нерв не был анестезирован [13].

На данный момент зарегистрировано 196 случаев трансмиграции нижнечелюстных собак. Трансмиграция зуба, как правило, является односторонним явлением, но было зарегистрировано 16 случаев двусторонней трансмиграции. Существует небольшая склонность к женскому полу (1,6 : 1), и левая сторона вовлечена больше, чем правая [14]. Маппарапу использовал пять критериев для классификации переселенных псовых [15]. Они резюмируются следующим образом.

Существует небольшая склонность к женскому полу (1,6 : 1), и левая сторона вовлечена больше, чем правая [14]. Маппарапу использовал пять критериев для классификации переселенных псовых [15]. Они резюмируются следующим образом.

Большинство случаев, описанных в литературе, относятся к Типу 1. Все случаи в нашем отчете также демонстрировали трансмиграционный тип I.

Были предложены различные методы лечения, такие как хирургическое извлечение трансмигрировавших клыков, трансплантация, обнажение и ортодонтическое выравнивание [6]. Наиболее предпочтительным методом лечения мигрирующих клыков является хирургическое удаление. Это особенно верно, когда нижнечелюстная дуга скучена и требует терапевтического удаления для исправления скученности резцов. Если нижнечелюстные резцы находятся в нормальном положении с достаточным пространством для трансмигрировавшего клыка, то можно проводить трансплантацию [6]. Ховард пересадил трансмигрировавший клык, когда стало достаточно места для размещения зуба [9]. ].

].

Wertz применил ортодонтическое лечение, чтобы привести в нужное положение трансмигрировавший клык с лабиальной ретенцией [16]. Однако, если коронка такого зуба мигрирует за область противоположного резца или если видно, что апекс мигрировал за апекс соседнего латерального резца, поставить его на место может быть механически невозможно. Эббот и др. предположили, что следует избегать преждевременного удаления первых премоляров, когда рентгенограммы демонстрируют наличие вышележащего непрорезавшегося клыка с мезиальным углом, который начал лабиально мигрировать через резцы [17]. Тагучи и др. сообщили о значительном улучшении положения клыков, связанных с одонтомой, после удаления одонтомы и хирургического вмешательства [10].

Однако некоторые авторы считают, что бессимптомные непрорезавшиеся зубы можно оставить на месте [17]. У этих пациентов следует периодически делать серию последовательных рентгенограмм. При прогрессирующем ухудшении положения непрорезавшегося клыка или подозрении на кистозное изменение фолликула следует рассмотреть возможность хирургического удаления. Наличие резорбции под давлением корней соседних зубов, пародонтальные нарушения или другие возможные очаги распространения инфекции, ортопедические проблемы, неправильное положение соседних зубов и невралгические симптомы были включены в качестве показаний к хирургическому вмешательству в случаях ретинированного нижнечелюстного сустава. клыки [6].

Наличие резорбции под давлением корней соседних зубов, пародонтальные нарушения или другие возможные очаги распространения инфекции, ортопедические проблемы, неправильное положение соседних зубов и невралгические симптомы были включены в качестве показаний к хирургическому вмешательству в случаях ретинированного нижнечелюстного сустава. клыки [6].

Было затронуто равное количество мужчин и женщин (2 мужчины и 2 женщины), и не наблюдалось предпочтения сторон (2 правых и 2 левых). Это было в соответствии с исследованием, проведенным Aktan et al. в 2010 году [2]. Однако в недавнем исследовании, проведенном в греческой популяции, наблюдалась легкая левосторонняя предрасположенность [18]. Средний возраст зарегистрированных нами случаев составил 16,5 лет. Этот показатель был сравнительно ниже по сравнению со средним возрастом 29,6 лет в исследовании, проведенном Aktan et al. в 2010 году [2].

В четырех случаях, представленных в этом отчете, в двух случаях были обнаружены другие аномалии зубов (). Аномалии, о которых сообщалось у пациента 3, представляли собой ретинированные клыки верхней и нижней челюсти, а также мезиально выровненные премоляры нижней челюсти с правой стороны. В случае 4 ретинированный клык верхней челюсти наблюдался вместе с чрезмерно ретинированными молочными зубами. Не было ассоциированной патологии с перенесенными клыками, а также с ретинированными клыками, о которых сообщалось у пациента 3 и пациента 4. Наличие ретинированных молочных зубов у пациентов 3 и 4 можно предположить как причину переселения. Однако точная причина трансмиграции не может быть установлена из-за отсутствия предыдущих клинических и рентгенологических записей.

Аномалии, о которых сообщалось у пациента 3, представляли собой ретинированные клыки верхней и нижней челюсти, а также мезиально выровненные премоляры нижней челюсти с правой стороны. В случае 4 ретинированный клык верхней челюсти наблюдался вместе с чрезмерно ретинированными молочными зубами. Не было ассоциированной патологии с перенесенными клыками, а также с ретинированными клыками, о которых сообщалось у пациента 3 и пациента 4. Наличие ретинированных молочных зубов у пациентов 3 и 4 можно предположить как причину переселения. Однако точная причина трансмиграции не может быть установлена из-за отсутствия предыдущих клинических и рентгенологических записей.

Таблица 1

Краткое описание 4 случаев трансмиграции.

| Дело №. | Age (in years) | Gender | Transmigrated canine | Coexisting dental anomalies |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 8 | Female | 33 (Unilateral) | — |

| 2 | 17 | Наружная резьба | 33 (Односторонний) | — |

| 3 | 18 | Female | 43 (Unilateral) | Impacted 13, 33, 43 and rotated 42, Mesially migrating 44 |

| 4 | 23 | Male | 43 (Unilateral) | Overretained 63 и 83, затронутые 23, 43, 38, 48 |

Открыть в отдельном окне

Пациенты с трансмиграцией имеют возрастной диапазон от 8 до 62 лет [6, 12]. Это наблюдение показывает, что миграция обычно начинается в возрасте 6–8 лет, когда корнеобразование еще не произошло полностью. Наличие трансмиграции следует заподозрить, если постоянный нижнечелюстной клык отсутствует в дуге или отстает от нормального графика прорезывания более чем на год. Внутриротовые периапикальные рентгенограммы не всегда выявляют ретенированный клык или трансмиграцию. Поэтому важность панорамной рентгенографии как рентгенологического скрининга при задержке прорезывания постоянного клыка более чем на год нельзя игнорировать при принятии надлежащих мер радиационной защиты, так как на более позднем этапе лечение переселенного зуба будет более сложным. . Это перевешивало бы радиационный риск в случае обнаружения пораженных или трансмигрировавших собак, и мы рассматриваем осложнения, связанные с трансмиграцией и ее сложным лечением.

Это наблюдение показывает, что миграция обычно начинается в возрасте 6–8 лет, когда корнеобразование еще не произошло полностью. Наличие трансмиграции следует заподозрить, если постоянный нижнечелюстной клык отсутствует в дуге или отстает от нормального графика прорезывания более чем на год. Внутриротовые периапикальные рентгенограммы не всегда выявляют ретенированный клык или трансмиграцию. Поэтому важность панорамной рентгенографии как рентгенологического скрининга при задержке прорезывания постоянного клыка более чем на год нельзя игнорировать при принятии надлежащих мер радиационной защиты, так как на более позднем этапе лечение переселенного зуба будет более сложным. . Это перевешивало бы радиационный риск в случае обнаружения пораженных или трансмигрировавших собак, и мы рассматриваем осложнения, связанные с трансмиграцией и ее сложным лечением.

На скрининговой панорамной рентгенограмме, если она делается для рутинных целей, рекомендуется всегда проверять ангуляцию нижнечелюстного клыка относительно средней сагиттальной плоскости. Если угол наклона превышает примерно 30°, пациента следует вызывать для периодической оценки каждые 3 месяца. В случае 1 пациент был оставлен для периодического наблюдения. Реимплантация трансмигрировавшего клыка была запланирована в Случае 2, но пациент не хотел никакого лечения. В случаях 3 и 4 было запланировано удаление ретенированных молочных зубов и рекомендовано хирургическое вмешательство.

Если угол наклона превышает примерно 30°, пациента следует вызывать для периодической оценки каждые 3 месяца. В случае 1 пациент был оставлен для периодического наблюдения. Реимплантация трансмигрировавшего клыка была запланирована в Случае 2, но пациент не хотел никакого лечения. В случаях 3 и 4 было запланировано удаление ретенированных молочных зубов и рекомендовано хирургическое вмешательство.

Трансмиграция нижнечелюстного клыка является редким событием, и раннее рентгенологическое обследование пациента важно для планирования лечения. Внутриротовой периапикальной рентгенограммы может быть недостаточно для выявления трансмиграции, и она должна быть дополнена панорамной рентгенограммой, особенно на стадии смешанного прикуса, если постоянный клык не прорезывался более одного года. Местная анестезия должна быть введена на стороне, с которой возник переселенный зуб перед хирургическим удалением. Ангуляция длинной оси непрорезавшегося клыка относительно средней сагиттальной плоскости всегда должна оцениваться в период сменного прикуса. Раннее и своевременное вмешательство приведет к лучшему лечению трансмигрировавших собак и, следовательно, позволит избежать потенциальных осложнений, связанных с трансмигрировавшими собаками.

Раннее и своевременное вмешательство приведет к лучшему лечению трансмигрировавших собак и, следовательно, позволит избежать потенциальных осложнений, связанных с трансмигрировавшими собаками.

1. Aras MH, Büyükkurt MC, Yolcu Ü, Ertaş Ü, Dayi E. Трансмигрантские верхнечелюстные клыки. Хирургия полости рта, медицина полости рта, патология полости рта, радиология полости рта и эндодонтология . 2008;105(3):e48–e52. [PubMed] [Google Scholar]

2. Актан А.М., Кара С., Акгюнлю Ф., Малкоч С. Распространенность переселения собак и ретенции зубов в турецкой субпопуляции. Европейский журнал ортодонтии . 2010;32(5):575–581. [PubMed] [Google Scholar]

3. Alaejos-Algarra C, Berini-Aytes L, Gay-Escoda C. Трансмиграция нижнечелюстных клыков: отчет о шести случаях и обзор литературы. Квинтэссенция Интернэшнл . 1998;29(6):395–398. [PubMed] [Google Scholar]

4. Джавид Б. Трансмиграция ретенированных клыков нижней челюсти. Международный журнал челюстно-лицевой хирургии . 1985;14(6):547–549. [PubMed] [Google Scholar]

1985;14(6):547–549. [PubMed] [Google Scholar]

5. Джоши М.Р. Трансмигрирующие нижнечелюстные клыки: запись 28 случаев и ретроспективный обзор литературы. Угловой ортодонт . 2001;71(1):12–22. [PubMed] [Google Scholar]

6. Camilleri S, Scerri E. Трансмиграция нижнечелюстных клыков — обзор литературы и отчет о пяти случаях. Угол Ортодонт . 2003;73(6):753–762. [PubMed] [Google Scholar]

7. Айдын У., Йылмаз Х.Х., Йылдирим Д. Заболеваемость реакцией и трансмиграцией собак в популяции пациентов. Зубочелюстно-лицевая радиология . 2004;33(3):164–169. [PubMed] [Google Scholar]

8. Ando S, Aizawa K, Nakashima T, et al. Трансмиграционный процесс ретинированного нижнечелюстного клыка. Журнал Школы стоматологии Университета Нихон . 1964; 6 (2): 66–71. [Академия Google]

9. Говард Р.Д. Аномальный нижнечелюстной клык. Британский журнал ортодонтии . 1976; 3: 117–121. [PubMed] [Google Scholar]

10. Вичи М. , Франки Л. Трансмиграция постоянного нижнего клыка. Минерва Стоматология . 1991;40(9):579–589. [PubMed] [Google Scholar]

, Франки Л. Трансмиграция постоянного нижнего клыка. Минерва Стоматология . 1991;40(9):579–589. [PubMed] [Google Scholar]

11. Taguchi Y, Kurol J, Kobayashi H, Noda T. Нарушения прорезывания постоянных клыков нижней челюсти у японских детей. Международный журнал детской стоматологии . 2001;11(2):98–102. [PubMed] [Google Scholar]

12. Торрес-Лагарес Д., Флорес-Руис Р., Инфанте-Коссио П., Гарсия-Кальдерон М., Гутьеррес-Перес Х.Л. Трансмиграция ретинированного нижнего клыка. Отчет о клиническом случае и обзор литературы. Oral Medicina, Oral Patología y Cirugía Bucal . 2006; 11 (2): E171–E174. [PubMed] [Google Scholar]

13. Shanmuhasuntharam P, Boon LC. Трансмиграция постоянных клыков нижней челюсти. История болезни. Австралийский стоматологический журнал . 1991;36(3):209–213. [PubMed] [Академия Google]

14. Sumer P, Sumer M, Ozden B, Otan F. Трансмиграция нижнечелюстных клыков: отчет о шести случаях и обзор литературы.