Крылонебный узел — e-Anatomy — IMAIOS

ПОДПИСАТЬСЯ

ПОДПИСАТЬСЯ

Анатомия человека 2

Анатомия человека 1

- Анатомия человека 2

- Анатомия человека 1

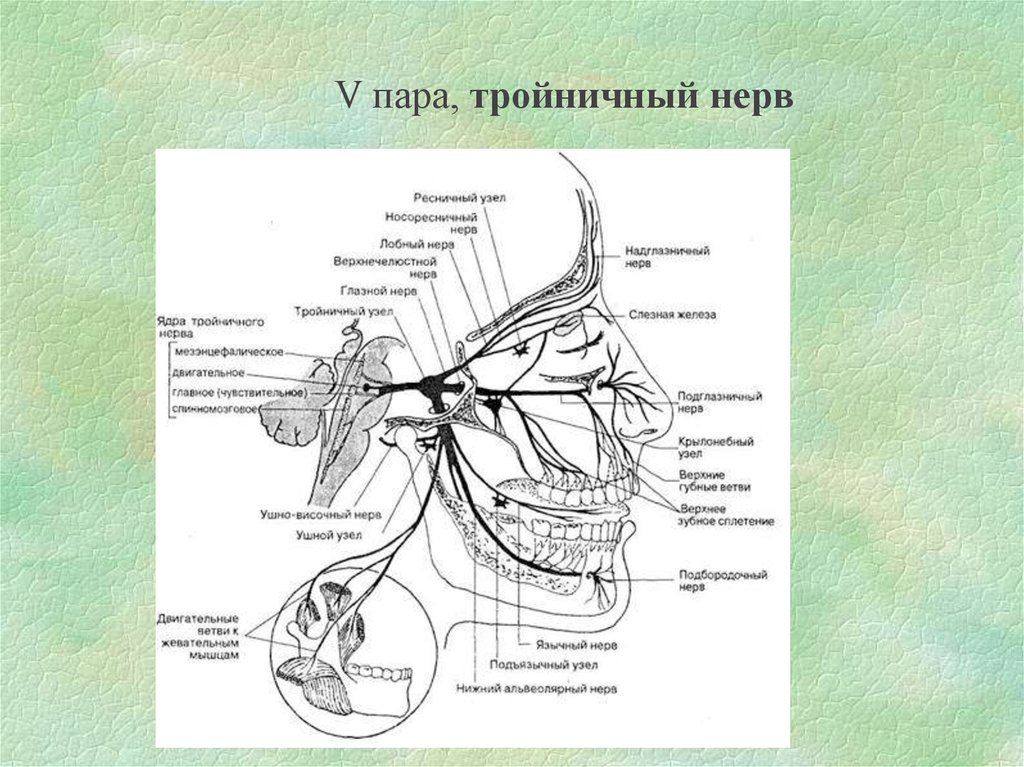

Ganglion pterygopalatinum

Определение

Определение этой анатомической структуры пока отсутствует

Я даю согласие на уступку прав, связанных с моим участием в проекте, в соответствии с Правила и условия пользования сайтом.

Галерея

Анатомическая иерархия

Человеческое тело > Systemata integrantia > Нервная система > Периферическая нервная система > Divisio autonomica systematis nervosi peripherici > Pars craniosacralis divisionis autonomicae > Pars cranialis divisionis autonomicae > Крылонебный узел

Основные структуры:

- Rami orbitales nervi maxillaris

Системная анатомия > Нервная система > Периферическая нервная система > Автономный отдел; автономная часть периферической нервной системы > Парасимпатическая часть > Головная часть > Крылонебный узел

Основные структуры:

- Нерв крыловидного канала

- Симпатический корешок; глубокий каменистый нерв

Переводы

Заметили ошибку?

Не стесняйтесь предложить поправку, свою версию перевода или решение по улучшению контента.

Сообщить об ошибке

Ваши комментарии помогают нам улучшить содержимое сайта. Не стесняйтесь предлагать поправки. Мы их внимательно рассмотрим.

Пожалуйста, опишите ошибку

Показать больше

Показать меньше

IMAIOS и некоторые третьи лица используют файлы cookie или подобные технологии, в частности для измерения аудитории. Файлы cookie позволяют нам анализировать и сохранять такую информацию, как характеристики вашего устройства и определенные персональные данные (например, IP-адреса, данные о навигации, использовании и местонахождении, уникальные идентификаторы). Эти данные обрабатываются в следующих целях: анализ и улучшение опыта пользователя и/или нашего контента, продуктов и сервисов, измерение и анализ аудитории, взаимодействие с социальными сетями, отображение персонализированного контента, измерение производительности и привлекательности контента.

Вы можете дать, отозвать или отказаться от согласия на обработку данных в любое время, воспользовавшись нашим инструментом для настройки файлов cookie. Если вы не согласны с использованием данных технологий, это будет расцениваться как отказ от имеющего правомерный интерес хранения любых файлов cookie. Чтобы дать согласие на использование этих технологий, нажмите кнопку «Принять все файлы cookie».

Аналитические файлы сookie

Эти файлы cookiе предназначены для измерения аудитории: статистика посещаемости сайта позволяет улучшить качество его работы.

- Google Analytics

Крылонебный узел — e-Anatomy — IMAIOS

ПОДПИСАТЬСЯ

ПОДПИСАТЬСЯ

Анатомия человека 2

Анатомия человека 1

- Анатомия человека 2

- Анатомия человека 1

Ganglion pterygopalatinum

Определение

Определение этой анатомической структуры пока отсутствует

Я даю согласие на уступку прав, связанных с моим участием в проекте, в соответствии с Правила и условия пользования сайтом.

Я даю согласие на уступку прав, связанных с моим участием в проекте, в соответствии с Правила и условия пользования сайтом.

Галерея

Анатомическая иерархия

Человеческое тело > Systemata integrantia > Нервная система > Периферическая нервная система > Divisio autonomica systematis nervosi peripherici > Pars craniosacralis divisionis autonomicae > Pars cranialis divisionis autonomicae > Крылонебный узел

Основные структуры:

- Rami orbitales nervi maxillaris

Системная анатомия > Нервная система > Периферическая нервная система > Автономный отдел; автономная часть периферической нервной системы > Парасимпатическая часть > Головная часть > Крылонебный узел

Основные структуры:

- Нерв крыловидного канала

- Симпатический корешок; глубокий каменистый нерв

Переводы

Заметили ошибку?

Не стесняйтесь предложить поправку, свою версию перевода или решение по улучшению контента.

Сообщить об ошибке

Ваши комментарии помогают нам улучшить содержимое сайта. Не стесняйтесь предлагать поправки. Мы их внимательно рассмотрим.

Пожалуйста, опишите ошибку

Показать больше

Показать меньше

IMAIOS и некоторые третьи лица используют файлы cookie или подобные технологии, в частности для измерения аудитории. Файлы cookie позволяют нам анализировать и сохранять такую информацию, как характеристики вашего устройства и определенные персональные данные (например, IP-адреса, данные о навигации, использовании и местонахождении, уникальные идентификаторы). Эти данные обрабатываются в следующих целях: анализ и улучшение опыта пользователя и/или нашего контента, продуктов и сервисов, измерение и анализ аудитории, взаимодействие с социальными сетями, отображение персонализированного контента, измерение производительности и привлекательности контента. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности: privacy policy.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности: privacy policy.

Вы можете дать, отозвать или отказаться от согласия на обработку данных в любое время, воспользовавшись нашим инструментом для настройки файлов cookie. Если вы не согласны с использованием данных технологий, это будет расцениваться как отказ от имеющего правомерный интерес хранения любых файлов cookie. Чтобы дать согласие на использование этих технологий, нажмите кнопку «Принять все файлы cookie».

Аналитические файлы сookie

Эти файлы cookiе предназначены для измерения аудитории: статистика посещаемости сайта позволяет улучшить качество его работы.

- Google Analytics

University of Michigan Medical School — S12 Pterygopalatine Fossa and Palate

Find these structures:

- Palatine bone

- Pyramidal process

- Horizontal plate

- Lesser palatine foramina

- Posterior носовая ость

- Скуловая кость

- Скулово-лицевое отверстие

- Maxilla

- Alveolar foramina

- Zygomatic process

- Canine fossa

- Infra-orbital foramen

- Incisive foramen

- Temporal bone

- Hiatus для большого петросала н.

- Сонный канал

- Внутреннее отверстие сонного канала

- Hiatus для большого петросала н.

- Sphenoid

- Foramen rotundum

- Pterygoid canal

- Pterygoid hamulus

- External surface of basicranium

- Greater palatine foramen

- Foramen lacerum

- Крыловерхнечелюстная щель

- Крыло-небная ямка

- Костная полость носа

- Sphenopalatine foramen

Find these structures:

- Nasopharynx

- Pharyngeal tonsil

- Pharyngeal opening of pharyngotympanic (auditory) tube

- Torus tubarius

- Сальпингофарингеальная дуга

1. ) Визуализируйте границы носоглотки.

) Визуализируйте границы носоглотки.

Примечание. Носоглотка находится между носовыми хоанами и мягким небом, где она переходит в ротоглотку. Крыша и задняя стенка носоглотки образуют скат в носовую перегородку и образованы слизистой оболочкой, покрывающей тело клиновидной и базилярной части затылочной кости. Боковые стенки образованы мышцами, покрывающими слизистую оболочку, в частности, верхним констриктором глотки, мышцей, поднимающей небные мышцы, и мышцей, напрягающей небные мышцы. Носоглотка афферентно обслуживается верхнечелюстным n. (В2).

Фото 1. Границы носоглотки

2.) Определите структуры носоглотки, в частности глоточную миндалину, глоточное отверстие глоточно-барабанной (слуховой) трубы, тубарный тор и сальпингофарингеальную дугу.

Примечание: Глоточная миндалина (аденоидная) располагается на крыше и задней стенке носоглотки. Глоточная миндалина входит в состав окологлоточного лимфоидного кольца (кольца Вальдейера) и состоит из лимфоидной ткани. Глоточная миндалина достигает максимального размера в возрасте около 5 лет, после чего атрофируется. Миндалина имеет обширное кровоснабжение, включающее ветви восходящей глоточной а., восходящей небной а., глоточные ветви верхнечелюстной а., артерии крыловидного канала и тонзиллярных ветвей. лица а. Аденоидэктомии выполняются по разным причинам, часто одновременно с (небной) тонзиллэктомией.

Глоточная миндалина входит в состав окологлоточного лимфоидного кольца (кольца Вальдейера) и состоит из лимфоидной ткани. Глоточная миндалина достигает максимального размера в возрасте около 5 лет, после чего атрофируется. Миндалина имеет обширное кровоснабжение, включающее ветви восходящей глоточной а., восходящей небной а., глоточные ветви верхнечелюстной а., артерии крыловидного канала и тонзиллярных ветвей. лица а. Аденоидэктомии выполняются по разным причинам, часто одновременно с (небной) тонзиллэктомией.

Примечание: Глоточное отверстие глоточно-барабанной (слуховой) трубы расположено на латеральной стенке носоглотки. Фарингобарабанная трубка соединяет носоглотку с барабанной полостью и состоит из хрящевой и костной тканей. Основная функция фарингобарабанной трубы – выравнивание давления. В покое хрящевая часть трубы обычно закрыта.

Примечание. Тубарный тор представляет собой покрытое слизистой возвышение хрящевой части глоточно-барабанной трубы, расположенное выше глоточного отверстия трубы.

Примечание: Сальпингоглоточная дуга располагается ниже глоточного отверстия глоточно-барабанной трубы и спускается до уровня слизистой оболочки, покрывающей язычно-нёбное отверстие m. Сальпингофарингеус m. располагается глубоко в дужке, иннервируется глоточным сплетением (эфферентное = блуждающее n., афферентное = glossopharyngeal n.) и играет роль в поднятии глотки.

Фото 2. Структуры носоглотки

Найдите эти структуры:

- Мышцы

- Levator veli palatini m.

- Tensor veli palatini m.

- Небный апоневроз

- Palatoglossus m.

- Небно-глоточный m.

- Musculus uvulae

- Разное

- Палатоглоссальная арка

- Палатопроффирная арка

9. - Небные миндалины

- Артерии

- Восходящие небные a.

- Нервы

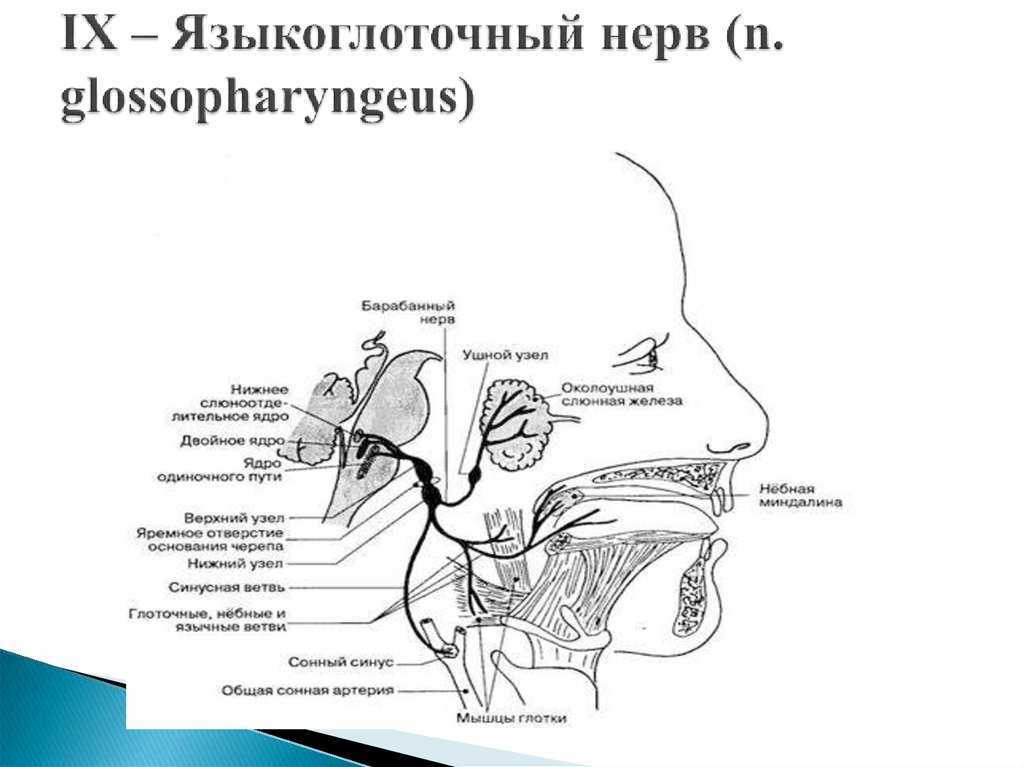

- Языкоглоточный n. (CN IX)

0007 Лимфатические

0007 Лимфатические 3.) Пропальпируйте границу между твердым и мягким небом.

Примечание: Горизонтальные пластинки небных костей (сзади) и небные отростки верхней челюсти (спереди) являются компонентами твердого неба. Твердое небо покрыто толстой слизистой оболочкой, часть из которой включает небольшие слюнные железы. Мягкое небо, толстая мышечная складка слизистой оболочки, простирается кзади от твердого неба, а переход между двумя небами легко заметен по цвету и текстуре.

Фото 3. Твердое и мягкое небо

4. ) Удалите слизистую оболочку ниже глоточного отверстия барабанно-глоточной трубы, чтобы обнажить levator veli palatini m. и tensor veli palatini m. С этой точки зрения окажется, что tensor veli palatini m. находится под (анатомически латерально) levator veli palatini m.

) Удалите слизистую оболочку ниже глоточного отверстия барабанно-глоточной трубы, чтобы обнажить levator veli palatini m. и tensor veli palatini m. С этой точки зрения окажется, что tensor veli palatini m. находится под (анатомически латерально) levator veli palatini m.

Примечание: levator veli palatini m. Начинается на височной и клиновидной костях и глоточно-барабанной трубе и прикрепляется к мягкому небу и небному апоневрозу. Его дистальные волокна располагаются между двумя пучками palatoglossus m. При сокращении этой мышцы мягкое небо приподнимается и касается задней стенки глотки. Как и большинство небных (и глоточных) мышц, levator veli palatini m. эфферентно иннервируется блуждающим нервом n. (CN X), через глоточное сплетение. Снабжается большой небной а. и восходящей небной а.

Примечание: tensor veli palatini m. уникальна по своей иннервации, является ветвью нижнечелюстного n. (В3). Эта мышца простирается от мест прикрепления к клиновидной и барабанно-глоточной трубе до небного апоневроза и небной кости. Специфические волокна tensor veli palatini m. которые медиально огибают крыловидный отросток и прикрепляются к глоточно-барабанной трубе, иногда называют расширительными трубами m. Как следует из названия, tensor veli palatini m. напрягает мягкое небо, а также приоткрывает глоточно-барабанную трубу.

Специфические волокна tensor veli palatini m. которые медиально огибают крыловидный отросток и прикрепляются к глоточно-барабанной трубе, иногда называют расширительными трубами m. Как следует из названия, tensor veli palatini m. напрягает мягкое небо, а также приоткрывает глоточно-барабанную трубу.

Фото 4. levator veli palatini и tensor veli palatini mm.

5.) При тупой диссекции найдите восходящее нёбо a. кзади от levator veli palatini m.

Примечание: восходящая небная кость a. является одной из первых ветвей лицевой а и является основной артерией, кровоснабжающей мягкое небо. Несколько других ветвей также снабжают мягкое небо.

Фото 5. Восходящее нёбо a. и levator veli palatini m.

6.) Найдите небно-язычную и небно-глоточную дуги. Язык нужно будет двигать нижне-медиально.

Язык нужно будет двигать нижне-медиально.

Примечание: Небно-язычная и небно-глоточная дуги образованы слизистой оболочкой, покрывающей небно-язычный и небно-глоточный мм соответственно.

Фото 6. Небно-язычная и небно-глоточная дуги

7.) Между небно-язычной и небно-глоточной дужками найдите миндалиновую ямку (ложе). Найдите небную миндалину, если она есть.

Примечание. Небные миндалины атрофируются с возрастом, и, как правило, у лиц пожилого возраста в этой области остается очень мало лимфоидной ткани (если ее не удалять в течение жизни).

Примечание. Небные миндалины иногда называют «небными миндалинами». Эти миндалины впадают в верхние глубокие шейные лимфатические узлы, особенно в яремно-двубрюшные лимфатические узлы, и имеют обширное артериальное кровоснабжение, происходящее из наружной сонной артерии a. ветви (миндалина а., дорсальные язычные бр. язычной а. и ветви от восходящей глоточной а.). Небные (и глоточные) миндалины обычно удаляют во время тонзиллэктомии.

ветви (миндалина а., дорсальные язычные бр. язычной а. и ветви от восходящей глоточной а.). Небные (и глоточные) миндалины обычно удаляют во время тонзиллэктомии.

Фото 7. Небная миндалина с небно-язычной и небно-глоточной дужками

8.) Удалите слизистую оболочку небно-язычной и небно-глоточной дужек, чтобы обнажить небно-язычную и небно-глоточную дужки. Снять слизистую оболочку на язычке мягкого неба, чтобы обнажить волокна musculus uvulae m. Найдите небный апоневроз.

Примечание: Небно-язычная мышца m. простирается от небного апоневроза до ипсилатеральной стороны языка, где большинство волокон распространяется по спинке языка. Некоторые волокна переплетаются с внутренним язычком mm. При сокращении небно-язычная мышца m. поднимает язык, особенно корень. В отличие от всех остальных мышц языка, которые иннервируются подъязычной мышцей n. (CN XII), небно-язычная мышца m. иннервируется глоточным сплетением. Кровоснабжение включает восходящий глоточный a. и восходящей небной а.

иннервируется глоточным сплетением. Кровоснабжение включает восходящий глоточный a. и восходящей небной а.

Примечание: Palatopharyngeus m. делится на два пучка, которые разделены levator veli palatini m. Он простирается от небного апоневроза до глотки и играет роль в поднятии глотки и перемещении ее вперед и медиально. Палатофарингеус м. иннервируется глоточным сплетением и кровоснабжается глоточными br. восходящей глоточной а., большой небной а. и восходящей небной а.

Примечание: musculus uvulae m. начинается на небной кости и небном апоневрозе и прикрепляется к язычку. Он играет роль в оттягивании язычка.

Фото 8. Palatoglossus, palatopharyngeus, musculus uvulae mm., небный апоневроз

9.) Оттяните корень языка кпереди и с помощью тупой диссекции найдите языкоглоточный n. (CN IX) ниже миндалиновой ямки (ложа).

Примечание: языкоглоточный n. (CN IX) выходит из черепа через яремное отверстие. Он обеспечивает двигательную иннервацию шилоглоточной мышцы и проходит между ВСА и НСА на пути к задней части языка, где он обеспечивает общую и вкусовую чувствительность. Языкоглоточный n. связано с рвотным рефлексом.

(CN IX) выходит из черепа через яремное отверстие. Он обеспечивает двигательную иннервацию шилоглоточной мышцы и проходит между ВСА и НСА на пути к задней части языка, где он обеспечивает общую и вкусовую чувствительность. Языкоглоточный n. связано с рвотным рефлексом.

Фото 9. Языкоглоточный n. ниже миндалиновой ямки

Найдите эти структуры:

- Нервы

- Большая небная n.

- Малый небный сущ.

- Носонебный n.

- Артерии

- Большое небо a.

- Малый Палатин a.

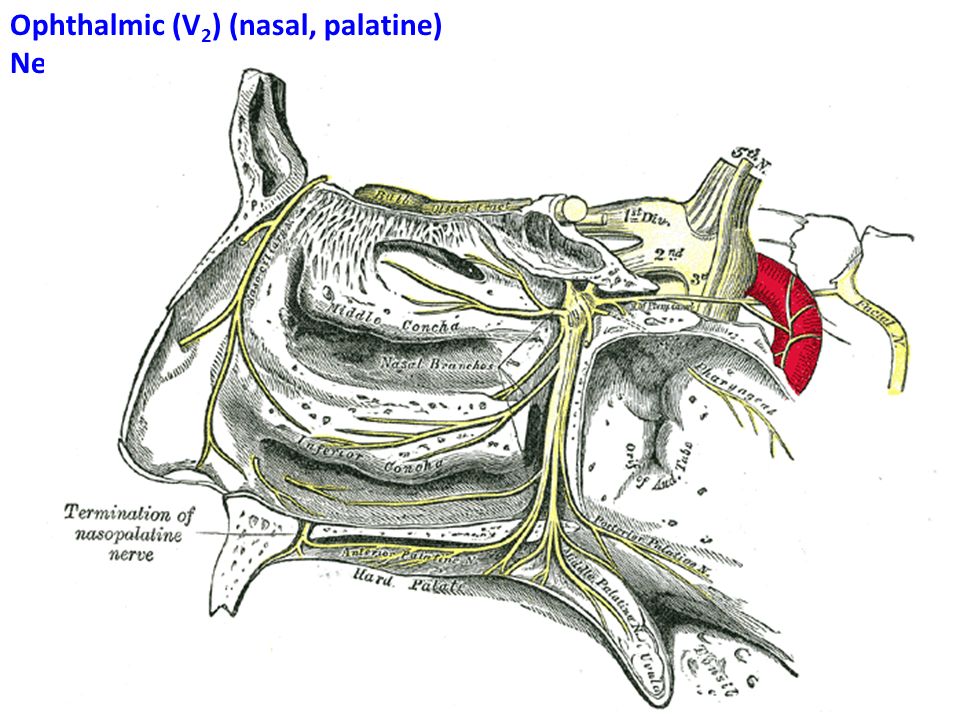

10.) Осторожно оттяните слизистую оболочку твердого неба с помощью пинцета. Найдите сосудисто-нервную систему в этой области: большого неба a. и n., малый небный a. и n., и носо-небные n.

Примечание. Первичное кровоснабжение твердого неба происходит из большого неба a., ветви нисходящего неба a. (третья часть верхнечелюстной а.). Эта артерия спускается через небный канал, дает начало малым небным ветвям и пересекает большое небное отверстие (рядом с верхнечелюстными вторыми молярами) для кровоснабжения твердого неба и связанной с ним слизистой оболочки. Малая небная аа. выходит через малое небное отверстие, снабжая мягкое небо.

(третья часть верхнечелюстной а.). Эта артерия спускается через небный канал, дает начало малым небным ветвям и пересекает большое небное отверстие (рядом с верхнечелюстными вторыми молярами) для кровоснабжения твердого неба и связанной с ним слизистой оболочки. Малая небная аа. выходит через малое небное отверстие, снабжая мягкое небо.

Примечание: твердое небо афферентно обслуживается большим небным n. и носонебный п., обе ветви V2. Большой небный n. входит в область твердого неба через большое небное отверстие, а носонебный n. входит через резцовое отверстие. Малый небный n. обеспечивает сенсорную иннервацию мягкого неба и входит в эту область через малое небное отверстие. Эти нервы проходят через крылонебный ганглий, не образуя синапсов.

Фото 10. Сосудисто-нервная система неба

Найдите эти структуры:

- Нервы

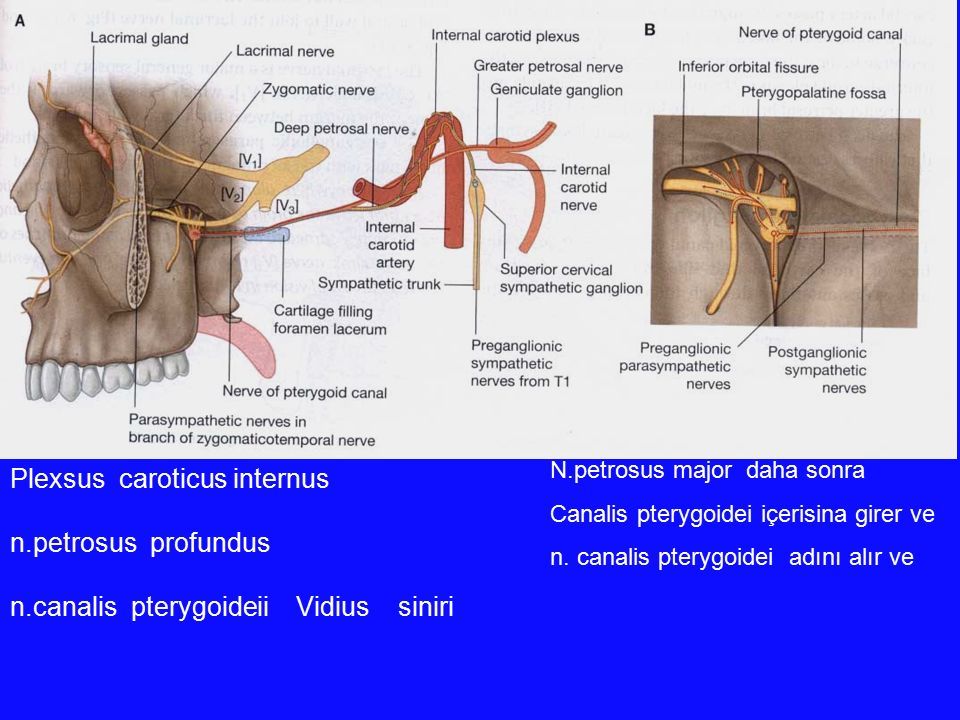

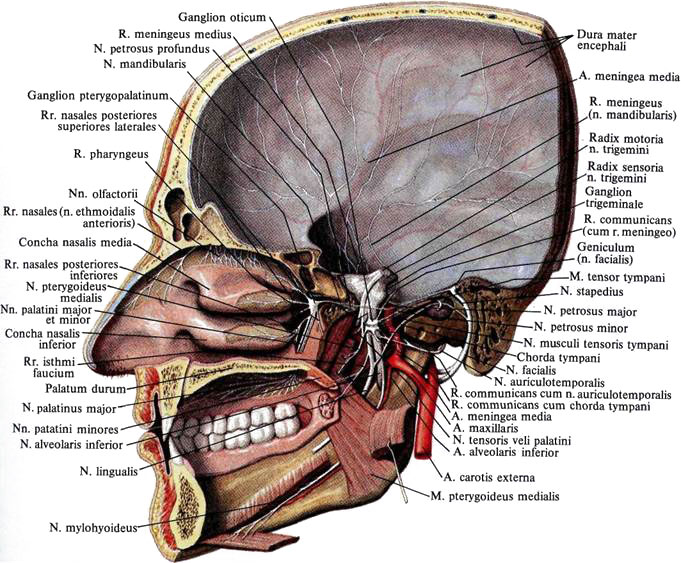

- Нерв крыловидного канала 7.4 Верхнечелюстной ганглий

- Крыловидный ганглий

- (V2)

- Большой небный n.

- Задний нижний носовой nn.

- Малый небный сущ.

- Задние верхние боковые носовые бр.

- Задняя верхняя медиальная носовая бр.

- Большой небный n.

- Артерии

- Нисходящее небо a.

- Большой небный а.

- Малый Палатин a.

- Артерия крыловидного канала

- Нисходящее небо a.

11.) Только с одной стороны, следуйте за большим небным n. и а. сверху от большого небного отверстия. Осторожно удалите всю оставшуюся слизистую оболочку и мышцы позади носовых раковин и вскройте медиальную стенку большого небного канала (т.е. удалите кость латеральной стенки носоглотки позади раковин и впереди отверстия глоточно-барабанной трубы). Найдите сосудисто-нервную систему, связанную с этой областью: большой небный n, малый небный n, нисходящий небный a, большой небный a и малый небный a. Переместите ранее рассеченные нервы, связанные с раковинами и носовыми ходами: задние верхние латеральные носовые brs. и задний нижний носовой nn.

и задний нижний носовой nn.

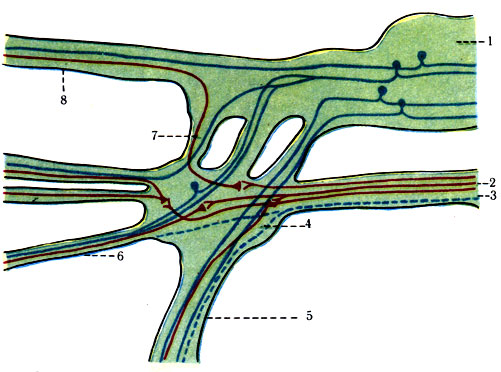

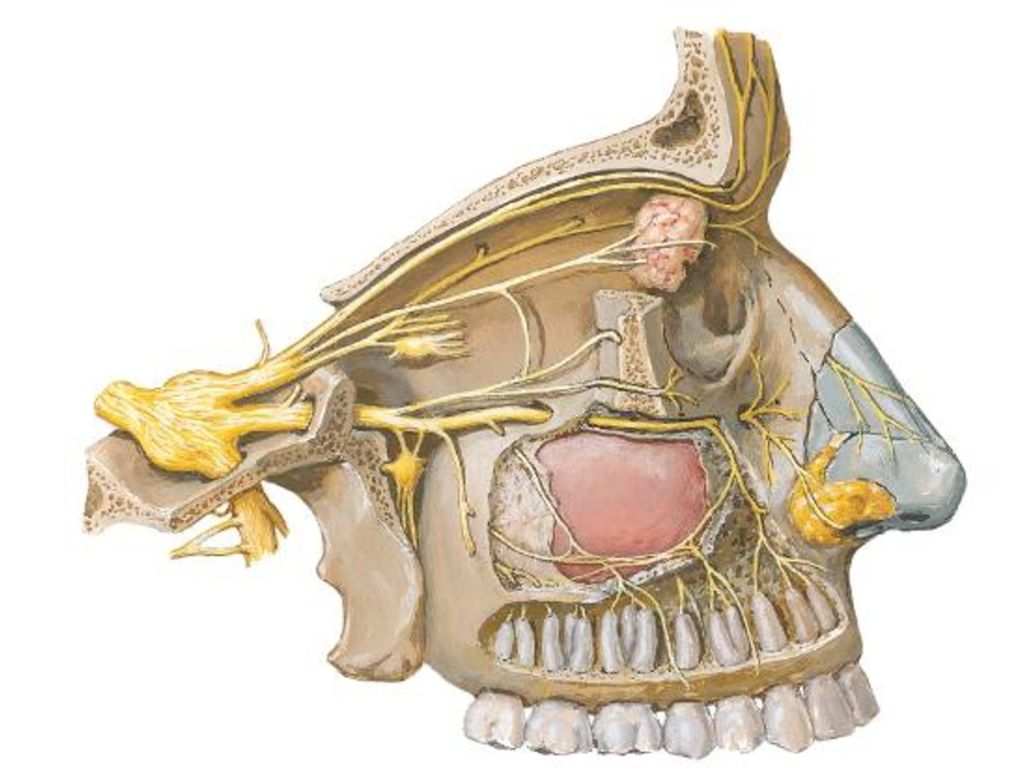

Примечание: Крылонебная ямка представляет собой пространство, расположенное между носоглоткой (медиально) и подвисочной ямкой (латерально). Его границы включают:

- Латеральный: Птеригомаксиллярная трещина

- Медиал: Палатиновая кость

- Андусы: Андульная стенка

- Анварт: Андульная стенка

- . Анварт: Андульная стенка

- . Посеяние

773333333333.1733333. отверстия: круглое отверстие и крыловидный канал

- Крыша: тело клиновидной кости

Содержимое крылонебной ямки включает n. (V2) и ветви, 3-я часть верхнечелюстной а. и ветви, и крылонёбный ганглий.

Примечание. Небные сосудисто-нервные сосуды спускаются по большому небному каналу и входят в твердое и мягкое небо. Сосудисто-нервная система большого неба = твердое небо; сосудисто-нервная система малого неба = мягкое небо.

Примечание: большая и малая небные кости nn. являются ветвями верхнечелюстных n. (В2). В большом небном канале большой небный n. отдает задний нижний носовой nn. Эти нервы легче всего найти на слизистой оболочке нижних носовых раковин и участках среднего и нижнего носовых ходов.

Примечание: Нисходящее небное отверстие a. является ветвью 3-й части верхнечелюстной а, которая спускается от крылонебной ямки через большой небный канал. Продолжением этой артерии является большая небная а. Не во всех источниках различают нисходящую и большую небную аа.

Фото 11. Сосудисто-нервная система большого небного канала

Примечание: Задние верхние латеральные и медиальные носовые бр. являются прямыми ветвями верхнечелюстных n. (В2). Задняя верхняя боковая носовая ветвь. афферентно иннервируют задние отделы верхней и средней носовых раковин в дополнение к задним решетчатым клеткам. Задняя верхняя медиальная носовая бр. иннервируют слизистую оболочку заднего отдела носовой перегородки.

Задняя верхняя медиальная носовая бр. иннервируют слизистую оболочку заднего отдела носовой перегородки.

Фото 12. Иннервация раковин и носовых ходов

12.) Продолжайте удалять соединительную ткань сверху, пока не будет достигнута клиновидная пазуха. Найдите крылонебный ганглий. Найдите нерв крыловидного канала и связанную с ним артерию крыловидного канала. Затем. крыловидного канала сзади присоединяется к крылонебному узлу.

Примечание. Крыло-небный ганглий является самым крупным из периферических парасимпатических ганглиев и расположен в крылонебной ямке. Ганглий находится медиально и ниже верхнечелюстного n. (V2) и латеральнее клиновидно-небного отверстия. Многие нервные ветви от верхнечелюстного n. (V2) путешествуют по ганглию без синапсов.

Примечание: преганглионарные парасимпатические волокна, направляющиеся к крылонебному узлу, проходят по большому каменистому n. (CN VII). Этот большой каменистый n. соединяется с глубоким каменистым n. (постганглионарные симпатические волокна из периваскулярного сплетения ВСА) в крыловидном канале с образованием нерва крыловидного канала. Этот нерв входит в крылонебный ганглий сзади. Преганглионарные парасимпатические волокна образуют синапс, тогда как симпатические волокна проходят через него.

(CN VII). Этот большой каменистый n. соединяется с глубоким каменистым n. (постганглионарные симпатические волокна из периваскулярного сплетения ВСА) в крыловидном канале с образованием нерва крыловидного канала. Этот нерв входит в крылонебный ганглий сзади. Преганглионарные парасимпатические волокна образуют синапс, тогда как симпатические волокна проходят через него.

Примечание: анатомы классически понимали (и учили), что секретомоторные постганглионарные волокна к слезной железе проходят через слезную n. от волокон, передающихся от крылонебного ганглия через скулово-височные brs. (т. е. крылонебный ганглий → скулово-височная брс. → слезная п. → слезная железа). Недавние исследования демонстрируют значительные различия в ходе этих волокон, при этом в большинстве случаев показано, что секретомоторные постганглионарные волокна из крылонебного ганглия непосредственно иннервируют слезную железу через скулово-височные brs. Существуют варианты, отражающие «классическое состояние» 9. 0005

0005

Примечание: Артерия крыловидного канала является ветвью третьего отдела верхнечелюстной а. и проходит через крыловидный канал с нервом крыловидного канала. Она имеет обширные анастомозы с клиновидно-небной, глоточной и решетчатой аа и кровоснабжает барабанную полость, слуховую трубу и верхнюю часть глотки. Иногда артерия крыловидного канала является ветвью внутренней сонной артерии a.

Фото 13. Крылонебный ганглий и нерв и артерия крыловидного канала

Найдите эти структуры:

- Артерии

- Верхнечелюстная a. (третья часть)

- Задний верхний альвеолярный a.

- Инфраорбитальный а.

- Нисходящее нёбо a.

- Спенопалатина а.

- Верхнечелюстная a. (третья часть)

- Нервы

- Верхнечелюстной n.

(V2) — вклады в верхнее зубное сплетение

(V2) — вклады в верхнее зубное сплетение - Задние верхние альвеолярные бр.

- Инфраорбитальный сущ.

- Средние верхние альвеолярные бр.

- Передние верхние альвеолярные бр.

- Нижнечелюстной п. (V3)

- Верхнечелюстной n.

13.) Только с одной стороны, переместите нижнечелюстной n. (V3) в подвисочной ямке. Продолжайте медиально и вверх, чтобы войти в крылонебную ямку через латеральную сторону. Найдите структуры в этой области: верхнечелюстная а. (3-я часть) и ветви (задняя верхняя альвеолярная а., подглазничная а., клиновидно-небная а. и нисходящая небная а.) и верхнечелюстной n. и его ответвления.

Примечание: [латерально-медиально] Подвисочная ямка → Крыловерхнечелюстная щель → Крыло-небная ямка → Клино-небное отверстие Это важная связь между латеральной подвисочной ямкой и медиальной крылонебной ямкой.

Примечание: Клинонебное отверстие образовано клиновидно-небной вырезкой небной кости и телом клиновидной кости. Клиновидно-небное отверстие технически не является отверстием; это скорее трещина. Это важное соединение между латеральной крылонебной ямкой и медиальным верхним носовым ходом. Клиновидно-небная а., задний верхний носовой nn. и носо-небная n. передаются через это отверстие.

Фото 14. Крыловерхнечелюстная щель

Примечание. Имеется три скопления верхних альвеолярных nn. (задняя, средняя и передняя), которые обеспечивают афферентную иннервацию от зубов верхней челюсти и верхнечелюстной пазухи и происходят от верхнечелюстной n. (В2).

Примечание: клиновидно-небный a. является одной из конечных ветвей верхнечелюстной а. (большая небная а. является другой). Эта артерия является основным артериальным кровоснабжением слизистой оболочки полости носа и образует в этой области множество анастомозов. Клиновидно-небная а. имеет две основные ветви: заднебоковые носовые brs. и задние септальные brs. Задне-латеральные носовые brs. анастомозируют с носовыми бровями. большого неба а. и решетчатой аа., и кровоснабжают слизистую оболочку, покрывающую или выстилающую придаточные пазухи носа, раковины и носовые ходы. Задняя перегородка brs. имеют также обширные анастомозы: решетчатую аа., верхнегубную а. и большую небную а. Эти анастомозы образуют сплетение Киссельбаха, которое является частым источником носовых кровотечений (носовых кровотечений).

Клиновидно-небная а. имеет две основные ветви: заднебоковые носовые brs. и задние септальные brs. Задне-латеральные носовые brs. анастомозируют с носовыми бровями. большого неба а. и решетчатой аа., и кровоснабжают слизистую оболочку, покрывающую или выстилающую придаточные пазухи носа, раковины и носовые ходы. Задняя перегородка brs. имеют также обширные анастомозы: решетчатую аа., верхнегубную а. и большую небную а. Эти анастомозы образуют сплетение Киссельбаха, которое является частым источником носовых кровотечений (носовых кровотечений).

Примечание: инфраорбитальный n. это терминал бр. верхнечелюстной n. (В2). Нерв имеет сложный маршрут: начинается в крылонебной ямке, входит в глазницу через нижнюю глазничную щель, проходит через подглазничный канал и выходит из подглазничного отверстия, чтобы обслуживать среднюю часть лица. Инфраорбитальный n. и его ветви афферентно иннервируют кожу нижнего века, стороны носа, передней щеки и верхней губы.

Примечание: инфраорбитальный a. является ветвью 3-й части верхнечелюстной а. Артерия идет по очень похожему пути и кровоснабжает как подглазничная n. Эта артерия анастомозирует с ветвями лицевой а. и офтальмологический а.

является ветвью 3-й части верхнечелюстной а. Артерия идет по очень похожему пути и кровоснабжает как подглазничная n. Эта артерия анастомозирует с ветвями лицевой а. и офтальмологический а.

Фото 15. Инфраорбитальная сосудисто-нервная система, верхний альвеолярный nn., задний верхний альвеолярный а., клиновидно-небный а.

Найдите эти структуры:

- Нервы

- Верхнечелюстная n. (V2)

- Задние верхние альвеолярные бр.

- Инфраорбитальный сущ.

- Средние верхние альвеолярные бр.

- Передние верхние альвеолярные бр.

- Верхнее зубное сплетение (от верхних альвеолярных ветвей)

- Верхнечелюстная n. (V2)

- Артерии

- Верхнечелюстная а

- Задний верхний альвеолярный a.

- Инфраорбитальный а.

- Передний верхний альвеолярный a.

- Задний верхний альвеолярный a.

- Верхнечелюстная а

14.) На ипсилатеральной стороне донора, где было энуклеировано глазное яблоко, отразите нижнюю косую мышцу m. от ее прикрепления к глазничной части верхней челюсти. Будьте осторожны, чтобы сохранить подглазничные нейроваскулярные сосуды глубоко в мышцах. Найдите инфраорбитальный n. и а. в подглазничной бороздке. Части верхней челюсти, возможно, придется удалить (отколоть), чтобы следовать за нервом сзади.

Фото 16. Подглазничная сосудисто-нервная система в подглазничной борозде

15.) Когда верхняя челюсть удалена, найдите верхнюю альвеолярную ветвь. и аа. Они очень маленькие и их не так просто разобрать. Вы можете трансиллюминировать верхнечелюстную пазуху, чтобы визуализировать сосудисто-нервную систему этой области.

Примечание: Верхнее зубное сплетение состоит из верхних альвеолярных ветвей. Задние верхние альвеолярные brs. исходят непосредственно от верхнечелюстного n. (V2) в крылонебной ямке. Эти ветви спускаются глубоко к слизистой оболочке верхнечелюстной пазухи и афферентно обслуживают верхнечелюстные моляры. Средние верхние альвеолярные brs. исходят из подглазничного n. и афферентно иннервируют части верхнечелюстной пазухи и премоляров верхней челюсти. Средние верхние альвеолярные brs. часто отсутствуют. Передние верхние альвеолярные бр. исходят также от подглазничного n. и афферентно служат верхнечелюстным резцам и клыкам. Верхняя альвеолярная аа. следуют тем же траекториям, что и верхний альвеолярный n. бс.

Фото 17. Альвеолярная/зубная нейроваскулярия

Фото 18: Транзилюминация верхней части пазухи и неровоскуляционной болезни

Игром.

PDF

PDF- Статья

- Авторы и т.д.

- Метрики

- Цифры и т.д.

Георгиос П. Коцис, Айкатерини П. Петеинаки, Афанасиос К. Сакелларидис, Эфтимиос Э. Андриотис, Нектариос Куфопулос

Опубликовано: 22 мая 2019 г. (см. историю)

ДОИ: 10.7759/куреус.4719

Цитируйте эту статью как: Коцис Г.П., Петеинаки А.П., Сакелларидис А.С., и соавт. (22 мая 2019 г.) Заболевание, связанное с иммуноглобулином G4: презентация первого случая с изолированным поражением крылонебной ямки. Куреус 11 (5): e4719. дои: 10.7759/cureus.4719

Abstract

Заболевание, связанное с иммуноглобулином G4, представляет собой иммуноопосредованное фибровоспалительное заболевание с поражением одного или нескольких органов. Клинически он имитирует некоторые доброкачественные и злокачественные опухоли, а также инфекционные и воспалительные заболевания. Обычно проявляется множественными опухолевидными образованиями. Характерны гистологические и иммуногистохимические данные. Уровни сывороточного иммуноглобулина G4 обычно повышены. Системное введение кортикостероидов является методом выбора с хорошим ответом, особенно на ранних стадиях заболевания.

Обычно проявляется множественными опухолевидными образованиями. Характерны гистологические и иммуногистохимические данные. Уровни сывороточного иммуноглобулина G4 обычно повышены. Системное введение кортикостероидов является методом выбора с хорошим ответом, особенно на ранних стадиях заболевания.

Мы представляем первый случай связанного с иммуноглобулином G4 заболевания, представляющего собой изолированное опухолевидное поражение левой крылонебной ямки. Визуальные исследования показали доброкачественный процесс. Гистологические данные соответствовали заболеванию, связанному с IgG4. Пациент показал хороший ответ на системное лечение кортикостероидами и не имел симптомов в течение 18 месяцев после постановки диагноза.

Введение

Заболевание, связанное с иммуноглобулином G4 (IgG4RD), является недавно признанным иммуноопосредованным фибровоспалительным заболеванием, поражающим несколько органов. Клинически он имитирует значительное количество злокачественных, инфекционных и воспалительных заболеваний [1]. Как правило, он представляет собой множественные опухолевидные поражения, имеет характерные гистологические признаки и часто, но не всегда, повышенный уровень сывороточного иммуноглобулина G4 (IgG4). Его ответ на лечение глюкокортикоидами превосходный и быстрый [2].

Как правило, он представляет собой множественные опухолевидные поражения, имеет характерные гистологические признаки и часто, но не всегда, повышенный уровень сывороточного иммуноглобулина G4 (IgG4). Его ответ на лечение глюкокортикоидами превосходный и быстрый [2].

Мы представляем редкий случай IgG4RD, проявляющийся опухолью левой крылонебной ямки. Насколько нам известно, изолированное вовлечение крылонебной ямки ранее не сообщалось в англоязычной литературе.

Представление случая

66-летний мужчина был госпитализирован в отделение головы и шеи нашей больницы из-за периодических проникающих височно-затылочных головных болей, в основном локализующихся в левой части головы. Пять лет назад начались головные боли, которые купировались парацетамолом и/или нестероидными противовоспалительными препаратами per os. Больной обратился в нашу больницу в связи с учащением и усилением приступов головной боли в течение последних трех месяцев.

МРТ выявила обширное объемное образование в левой крылонебной ямке (рис. 1A — 1E ). Магнитно-резонансная ангиография показала отсутствие неоваскуляризации без каких-либо других отклонений от нормы, что указывает на возможное доброкачественное поражение (рис. 2A , 2B ). В последующем больной был госпитализирован в отделение головы и шеи. Выполнена компьютерная томография пазух, демонстрирующая отпечаток на задней стенке верхнечелюстной пазухи из-за компрессии. Эрозии кости не было, что является вторым признаком того, что поражение не было злокачественным. В дополнение к этим рентгенологическим исследованиям была проведена компьютерная томография высокого разрешения и трехмерная (3D) реконструкция для оценки точного местоположения образования и его связи с окружающими структурами. Последнее показало, что медиальная верхнечелюстная артерия пересекает опухоль (рис. 9).0173 3A , 3B ). Все рутинные предоперационные обследования были в норме. Сегментарное удаление поражения вместе с окружающими его тканями было достигнуто с помощью эндоскопического трансназального доступа к крылонебной ямке (рис.

1A — 1E ). Магнитно-резонансная ангиография показала отсутствие неоваскуляризации без каких-либо других отклонений от нормы, что указывает на возможное доброкачественное поражение (рис. 2A , 2B ). В последующем больной был госпитализирован в отделение головы и шеи. Выполнена компьютерная томография пазух, демонстрирующая отпечаток на задней стенке верхнечелюстной пазухи из-за компрессии. Эрозии кости не было, что является вторым признаком того, что поражение не было злокачественным. В дополнение к этим рентгенологическим исследованиям была проведена компьютерная томография высокого разрешения и трехмерная (3D) реконструкция для оценки точного местоположения образования и его связи с окружающими структурами. Последнее показало, что медиальная верхнечелюстная артерия пересекает опухоль (рис. 9).0173 3A , 3B ). Все рутинные предоперационные обследования были в норме. Сегментарное удаление поражения вместе с окружающими его тканями было достигнуто с помощью эндоскопического трансназального доступа к крылонебной ямке (рис. 4A , 4B ). Затем массу отправили на биопсию замороженных срезов, которая не выявила злокачественных новообразований. В связи с интраоперационным кровотечением была выполнена перевязка медиальной верхнечелюстной артерии с последующей тампонадой верхнечелюстной пазухи и передней носовой тампонадой в конце процедуры. Пакет был удален через трое суток без послеоперационного кровотечения, и пациентка была выписана из стационара на пятый послеоперационный день без дальнейших осложнений. Через месяц после операции процесс заживления задней стенки левой верхнечелюстной пазухи практически завершился (рис. 9).0173 5 ).

4A , 4B ). Затем массу отправили на биопсию замороженных срезов, которая не выявила злокачественных новообразований. В связи с интраоперационным кровотечением была выполнена перевязка медиальной верхнечелюстной артерии с последующей тампонадой верхнечелюстной пазухи и передней носовой тампонадой в конце процедуры. Пакет был удален через трое суток без послеоперационного кровотечения, и пациентка была выписана из стационара на пятый послеоперационный день без дальнейших осложнений. Через месяц после операции процесс заживления задней стенки левой верхнечелюстной пазухи практически завершился (рис. 9).0173 5 ).

Фигура 1: (A) Аксиальная Т2-взвешенная МРТ с подавлением жира, показывающая поражение, расположенное в левой крылонебной ямке. (B) Коронарная Т1-взвешенная МРТ, показывающая значительное образование у того же пациента. (C) Сагиттальная Т1-взвешенная МРТ, демонстрирующая поражение, расположенное сразу за задней стенкой левой верхнечелюстной пазухи.

(D) и (E) Аксиальная и коронарная Т1-взвешенная МРТ с гадолинием.

(D) и (E) Аксиальная и коронарная Т1-взвешенная МРТ с гадолинием.Фигура 2: (A) и (B) Магнитно-резонансная ангиография, показывающая отсутствие васкуляризации.

Фигура 3: (A) и (B) Аксиальная и коронарная проекции КТ придаточных пазух, демонстрирующие отпечаток на задней стенке верхнечелюстной пазухи из-за компрессии.

Фигура 4: (А) Эндоскопический вид поражения крупным планом после удаления задней стенки верхнечелюстной пазухи. (B) Сегментарная эндоскопическая резекция массы.

Фигура 5: Послеоперационная эндоскопия левой верхнечелюстной пазухи через месяц.

Микроскопическое исследование поражения показало наличие сториформного фиброза (рис. 9).0173 6А ), облитерирующий флебит (рис. 6В ) и диффузные плотные лимфоплазмоцитарные инфильтраты с образованием нескольких лимфоидных фолликулов. Также присутствовало небольшое количество эозинофилов. Иммуногистохимическое исследование показало обильную IgG4-положительную инфильтрацию плазматических клеток (рис. 6C ) и высокое отношение IgG4 к IgG. Комбинация морфологических и иммуногистохимических данных позволила установить диагноз IgG4RD.

6C ) и высокое отношение IgG4 к IgG. Комбинация морфологических и иммуногистохимических данных позволила установить диагноз IgG4RD.

Фигура 6: (А) При исследовании с низким увеличением распознаются сториформный фиброз и плотная лимфоплазмоцитарная инфильтрация. (B) Облитерирующий флебит показан при среднем увеличении. (C) Иммуногистохимическое окрашивание показывает инфильтрацию IgG4-позитивными плазматическими клетками и высокое соотношение IgG4- и IgG-позитивных клеток.

IgG4: Иммуноглобулин G4

Через два месяца после операции тест иммунофиксации сыворотки показал повышение уровня иммуноглобулина G. Анализ белков сыворотки с помощью капиллярного электрофореза показал нормальные уровни фракции гамма-глобулина. Иммуноферментный анализ (ИФА) QuantiFeron-TB дал отрицательный результат, что исключило инфекцию Mycobacterium tuberculosis. Кроме того, все остальные рутинные анализы были в норме. Пациент получил перорально гидроксихлорохин 200 мг 1 x 2, метилпреднизолон 8 мг x 1, кальций 500 мг 1 x 1 и метформин 1000 мг 1 x 2 в день. Через восемнадцать месяцев после операции у пациента нет признаков рецидива при визуализирующих исследованиях, и он остается здоровым, о чем свидетельствует послеоперационная компьютерная томография (рис. 9).0173 7А , 7В ).

Через восемнадцать месяцев после операции у пациента нет признаков рецидива при визуализирующих исследованиях, и он остается здоровым, о чем свидетельствует послеоперационная компьютерная томография (рис. 9).0173 7А , 7В ).

Фигура 7: (A) Аксиальный и (B) коронарный проекции послеоперационной компьютерной томографии придаточных пазух носа через 18 месяцев, показывающие зажившую заднюю стенку левой верхнечелюстной пазухи и левую крылонебную ямку без патологии.

Обсуждение

IgG4RD является недавно признанным воспалительным заболеванием, впервые зарегистрированным в 2003 г. [1]. В случае системного проявления он обычно поражает пациентов среднего возраста с преобладанием мужчин (2,8-3,5:1). В отношении поражения головы и шеи наблюдается равное распределение [1, 2]. Спектр IgG4RD охватывает несколько ранее описанных объектов. Его этиология считается аутоиммунной, воспалительной или аллергической, но точный лежащий в основе патофизиологический механизм до сих пор остается неизвестным [3]. Наиболее часто поражаются анатомические структуры: поджелудочная железа, слюнные железы, слезные железы, лимфатические узлы и забрюшинное пространство [4]. Вовлечение IgG4RD головы и шеи является вторым по частоте после поражения поджелудочной железы [5]. Наиболее часто поражаются органы орбиты, затем следуют слюнные и слезные железы и лимфатические узлы. Реже поражаются щитовидная железа, носовые пазухи и дыхательные пути [2].

Наиболее часто поражаются анатомические структуры: поджелудочная железа, слюнные железы, слезные железы, лимфатические узлы и забрюшинное пространство [4]. Вовлечение IgG4RD головы и шеи является вторым по частоте после поражения поджелудочной железы [5]. Наиболее часто поражаются органы орбиты, затем следуют слюнные и слезные железы и лимфатические узлы. Реже поражаются щитовидная железа, носовые пазухи и дыхательные пути [2].

Диагностика затруднена, так как заболевание имитирует многие злокачественные, инфекционные и воспалительные заболевания, а также из-за отсутствия клинической подозрения. Для постановки окончательного диагноза необходимо сочетание клинических, лабораторных и гистопатологических критериев [3]. Клинически у пациентов наблюдается увеличение одного или нескольких органов [1, 6]. Легкая потеря веса и утомляемость могут быть связаны с системным заболеванием [7]. Повышенный уровень IgG4 в сыворотке обнаруживается примерно у половины пациентов с IgG4RD. Согласно литературным данным, нормальные концентрации IgG4 в сыворотке обнаруживаются у 3–40% пациентов, даже у пациентов с гистологически подтвержденным IgG4RD [3]. Пациенты с поражением одного органа часто имеют нормальные уровни IgG4 в сыворотке [3, 6]. Более высокие уровни IgG4 в сыворотке, как правило, коррелируют с поражением нескольких органов [8]. Повышение сывороточного IgG4 полезно для скрининга, но не в качестве единственного диагностического маркера, поскольку некоторые другие заболевания, включая мультицентрическую болезнь Кастлемана, пузырчатку, атопический дерматит и астму, имеют повышенный уровень сывороточного IgG4 [3].

Пациенты с поражением одного органа часто имеют нормальные уровни IgG4 в сыворотке [3, 6]. Более высокие уровни IgG4 в сыворотке, как правило, коррелируют с поражением нескольких органов [8]. Повышение сывороточного IgG4 полезно для скрининга, но не в качестве единственного диагностического маркера, поскольку некоторые другие заболевания, включая мультицентрическую болезнь Кастлемана, пузырчатку, атопический дерматит и астму, имеют повышенный уровень сывороточного IgG4 [3].

Гистопатологическое исследование является золотым стандартом диагностики. Тремя основными характеристиками IgG4RD являются лимфоплазмоцитарная инфильтрация, вариабельная степень фиброза, образующая характерный «сториформный» паттерн, и облитерирующий флебит. Первые две характеристики присутствуют всегда, в то время как облитерирующий флебит присутствует по-разному в зависимости от пораженного органа и ткани [7]. Отличительной чертой IgG4RD является обнаружение большого количества IgG4-положительных плазматических клеток, а также соотношение IgG4 и IgG выше 40% и обычно более 70% [1, 6]. В хронических случаях, когда преобладает фиброз, может присутствовать меньшее количество IgG4-положительных клеток [7].

В хронических случаях, когда преобладает фиброз, может присутствовать меньшее количество IgG4-положительных клеток [7].

Лечение заключается в системном введении кортикостероидов и других иммунодепрессантов. В некоторых случаях может помочь хирургическое вмешательство [3]. Ответ на введение кортикостероидов лучше на начальных стадиях заболевания. Рецидив может возникнуть у 40% пациентов [7].

В нашем случае объемное образование необходимо было дифференцировать от злокачественных опухолей. Поскольку поражение крылонебной ямки при IgG4RD встречается очень редко, клинически это заболевание не подозревалось. Визуализирующие исследования (радиологические тесты, КТ высокого разрешения и 3D-реконструкция) свидетельствовали в пользу доброкачественной опухоли. Наконец, микроскопическое исследование с соответствующими иммунными пятнами в сочетании с клиническими и рентгенологическими признаками позволило нам поставить диагноз псевдоопухоли IgG4RD.

Выводы

IgG4RD представляет собой плохо изученное и малоизученное иммуноопосредованное системное фибровоспалительное заболевание. Его основной дифференциальный диагноз касается нескольких злокачественных, инфекционных и воспалительных заболеваний. Правильный диагноз имеет важное значение, поскольку имеет доброкачественное клиническое течение и хорошо реагирует на стероидную терапию.

Его основной дифференциальный диагноз касается нескольких злокачественных, инфекционных и воспалительных заболеваний. Правильный диагноз имеет важное значение, поскольку имеет доброкачественное клиническое течение и хорошо реагирует на стероидную терапию.

Ссылки

- Kamisawa T, Zen Y, Pillai S, Stone JH: Заболевание, связанное с IgG4. Ланцет. 2015, 385:1460-1471. 10.1016/S0140-6736(14)60720-0

- Mulholland GB, Jeffery CC, Satija P, Cote DW: Заболевания головы и шеи, связанные с иммуноглобулином G4: систематический обзор. J Otolaryngol Head Neck Surg. 2015, 44:24. 10.1186/s40463-015-0071-9

- Takano K, Yamamoto M, Takahashi H, Himi T: Последние достижения в области знаний о проявлениях заболеваний, связанных с IgG4, на голове и шее. Гортань Аурис Насус. 2017, 44:7-17. 10.1016/j.anl.2016.10.011

- Martinez-Valle F, Fernandez-Codina A, Pinal-Fernandez I, Orozco-Galvez O, Vilardell-Tarres M: заболевание, связанное с IgG4: данные шести недавних когорт.

Аутоиммунная версия, 2017 г., 16:168–172. 10.1016/j.autrev.2016.12.008

Аутоиммунная версия, 2017 г., 16:168–172. 10.1016/j.autrev.2016.12.008 - Bhatti RM, Stelow EB: Заболевание головы и шеи, связанное с IgG4. Адвокат Анат Патол. 2013, 20:10-16. 10.1097/PAP.0b013e31827b619e

- Deshpande V: Заболевание головы и шеи, связанное с IgG4. Голова шеи патол. 2015, 9:24-31. 10.1007/s12105-015-0620-6

- Томпсон А., Уайт А. Визуализация связанных с IgG4 заболеваний головы и шеи. Клин Радиол. 2018, 73:106-120. 10.1016/j.crad.2017.04.004

- Khosroshahi A, Stone JH: Клинический обзор системного заболевания, связанного с IgG4. Курр Опин Ревматол. 2011, 23:57-66. 10.1097/BOR.0b013e3283418057

Заболевание, связанное с иммуноглобулином G4: описание первого случая с изолированным поражением крылонебной ямки

Информация об авторе

Георгиос П. Коцис

Оториноларингология / Хирургия головы и шеи, Афинская общая противораковая и онкологическая больница «Святой Саввас», Афины, GRC

Айкатерини П.

Петеинаки

ПетеинакиРазное, Медицинский факультет Фессалийского университета, Афины, GRC

Афанасиос К. Сакелларидис

Оториноларингология / Хирургия головы и шеи, Афинская общая противораковая и онкологическая больница «Святой Саввас», Афины, GRC

Эфтимиос Э. Андриотис

Интервенционная радиология, Общая противораковая и онкологическая больница «Святой Саввас» в Афинах, Афины, GRC

Нектариос Куфопулос Соответствующий автор

Патология, Университетская больница Аттикон, Медицинская школа Афин, Афины, GRC

Заявление об этике и раскрытие информации о конфликте интересов

Люди: Согласие было получено всеми участниками этого исследования. Конфликт интересов: В соответствии с единой формой раскрытия информации ICMJE все авторы заявляют следующее: Информация об оплате/услугах: Все авторы заявили, что никакая финансовая поддержка представленной работы не была получена от какой-либо организации. Финансовые отношения: Все авторы заявили, что у них нет финансовых отношений в настоящее время или в течение предыдущих трех лет с какими-либо организациями, которые могут быть заинтересованы в представленной работе. Другие отношения: Все авторы заявили об отсутствии других отношений или действий, которые могли бы повлиять на представленную работу.

Финансовые отношения: Все авторы заявили, что у них нет финансовых отношений в настоящее время или в течение предыдущих трех лет с какими-либо организациями, которые могут быть заинтересованы в представленной работе. Другие отношения: Все авторы заявили об отсутствии других отношений или действий, которые могли бы повлиять на представленную работу.

Благодарности

Авторы благодарят Афину Андрулаки за помощь в диагностике этого случая.

Информация о товаре

ДОИ

10.7759/куреус.4719

Цитируйте эту статью как:

Коцис Г.П., Петеинаки А.П., Сакелларидис А.С., и соавт. (22 мая 2019 г.) Заболевание, связанное с иммуноглобулином G4: презентация первого случая с изолированным поражением крылонебной ямки. Куреус 11 (5): e4719. doi:10.7759/cureus.4719

История публикаций

Получено Cureus: 24 апреля 2019 г.

Начало независимой проверки: 5 мая 2019 г.

Экспертная проверка завершена: 11 мая 2019 г.

Опубликовано: 22 мая 2019 г.

Авторское право

© Copyright 2019

Kotsis et al. Это статья с открытым доступом, распространяемая в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution License CC-BY 3.0., которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии указания оригинального автора и источника.

Лицензия

Это статья с открытым доступом, распространяемая в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии указания автора и источника.

Заболевание, связанное с иммуноглобулином G4: описание первого случая с изолированным поражением крылонебной ямки

Рисунки и т. д.

Фигура 1: (A) Аксиальная Т2-взвешенная МРТ с подавлением жира, показывающая поражение, расположенное в левой крылонебной ямке.

(B) Коронарная Т1-взвешенная МРТ, показывающая значительное образование у того же пациента. (C) Сагиттальная Т1-взвешенная МРТ, демонстрирующая поражение, расположенное сразу за задней стенкой левой верхнечелюстной пазухи. (D) и (E) Аксиальная и коронарная Т1-взвешенная МРТ с гадолинием.

(B) Коронарная Т1-взвешенная МРТ, показывающая значительное образование у того же пациента. (C) Сагиттальная Т1-взвешенная МРТ, демонстрирующая поражение, расположенное сразу за задней стенкой левой верхнечелюстной пазухи. (D) и (E) Аксиальная и коронарная Т1-взвешенная МРТ с гадолинием.Скачать полный размер

Фигура 2: (A) и (B) Магнитно-резонансная ангиография, показывающая отсутствие васкуляризации.

Скачать полный размер

Фигура 3: (A) и (B) Аксиальная и коронарная проекции КТ придаточных пазух, демонстрирующие отпечаток на задней стенке верхнечелюстной пазухи из-за компрессии.

Скачать полный размер

Фигура 4: (А) Эндоскопический вид поражения крупным планом после удаления задней стенки верхнечелюстной пазухи. (B) Сегментарная эндоскопическая резекция массы.

Скачать полный размер

Фигура 5: Послеоперационная эндоскопия левой верхнечелюстной пазухи через месяц.

Скачать полный размер

Фигура 6: (А) При исследовании с низким увеличением распознаются сториформный фиброз и плотная лимфоплазмоцитарная инфильтрация.

(B) Облитерирующий флебит показан при среднем увеличении. (C) Иммуногистохимическое окрашивание показывает инфильтрацию IgG4-позитивными плазматическими клетками и высокое соотношение IgG4- и IgG-позитивных клеток.

(B) Облитерирующий флебит показан при среднем увеличении. (C) Иммуногистохимическое окрашивание показывает инфильтрацию IgG4-позитивными плазматическими клетками и высокое соотношение IgG4- и IgG-позитивных клеток.IgG4: иммуноглобулин G4

Скачать полный размер

Фигура 7: (A) Аксиальный и (B) коронарный проекции послеоперационной компьютерной томографии придаточных пазух носа через 18 месяцев, показывающие зажившую заднюю стенку левой верхнечелюстной пазухи и левую крылонебную ямку без патологии.

Скачать полный размер

—

ОЦЕНИЛИ 0 ЧИТАТЕЛЕЙ

ПОСЛАТЬ ОЦЕНКУ

Scholarly Impact Quotient™ (SIQ™) — это наш уникальный процесс оценки рецензирования после публикации. Узнайте больше здесь.

Что такое SIQ™?

Scholarly Impact Quotient™ (SIQ™) — это наш уникальный процесс оценки рецензирования после публикации. SIQ™ оценивает важность и качество статей, используя коллективный разум сообщества Cureus в целом. Всем зарегистрированным пользователям предлагается внести свой вклад в SIQ™ любой опубликованной статьи. (Авторы не могут оценивать свои собственные статьи.)

Всем зарегистрированным пользователям предлагается внести свой вклад в SIQ™ любой опубликованной статьи. (Авторы не могут оценивать свои собственные статьи.)

Высокие рейтинги должны быть зарезервированы за работу, которая является действительно новаторской в соответствующей области. Все, что выше 5, следует считать выше среднего. Хотя все зарегистрированные пользователи Cureus могут оценивать любую опубликованную статью, мнение экспертов в предметной области имеет значительно больший вес, чем мнение неспециалистов. SIQ™ статьи будет отображаться рядом со статьей после того, как она будет дважды оценена, и пересчитывается с каждой дополнительной оценкой.

Посетите нашу страницу SIQ™, чтобы узнать больше.

Закрыть

Коэффициент научного влияния™ (SIQ™)

Scholarly Impact Quotient™ (SIQ™) — это наш уникальный процесс оценки рецензирования после публикации. SIQ™ оценивает важность и качество статей, используя коллективный разум сообщества Cureus в целом.

(V2) — вклады в верхнее зубное сплетение

(V2) — вклады в верхнее зубное сплетение

Аутоиммунная версия, 2017 г., 16:168–172. 10.1016/j.autrev.2016.12.008

Аутоиммунная версия, 2017 г., 16:168–172. 10.1016/j.autrev.2016.12.008