Лейкоплакия влагалища:Причины и распространение лейкоплакии влагалища,Симптомы лейкоплакии влагалища,Причины и распространение лейкоплакии влагалища

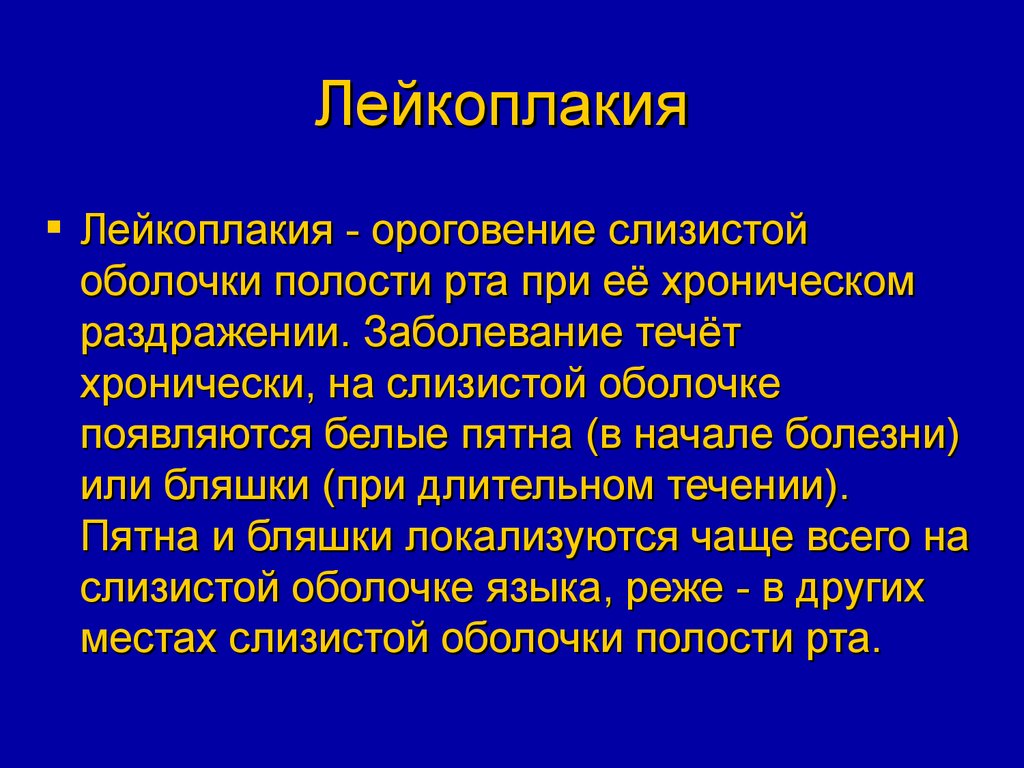

Лейкоплакия влагалища – поражение слизистой оболочки в виде очагового ороговения многослойного плоского эпителия. Относится к категории предраковых заболеваний с вероятностью злокачественного перерождения.

Внимание!

Здесь вы сможете выбрать врача, занимающегося лечением Лейкоплакия влагалища Если вы не уверены в диагнозе, запишитесь на прием к терапевту или врачу общей практики для уточнения диагноза.

Статьи на тему Лейкоплакия влагалища:

Причины и распространение лейкоплакии влагалища

Симптомы лейкоплакии влагалища

Лечение лейкоплакии влагалища

Какой врач лечит Лейкоплакия влагалища

4.9

Маммолог, гинеколог, имеет первую врачебную категорию, проходила практику в частных клиниках Туниса под руководством профессоров Хеди Хавири и Летаиеф Жемни. Занимается лечением эндокринных, воспалительных, инфекционных и предраковых состояний в гинекологии.

Занимается лечением эндокринных, воспалительных, инфекционных и предраковых состояний в гинекологии.

Ганимед, медицинский центр

Консультация маммолога с узд -1050грн; Базовый осмотр гинеколога (консультация+осмотр+кольпоскопия+мазки) — 1450 грн.

ул. Ковпака, 3на карте

Печерскийм. Лыбедская

1450 грн

Предварительная запись

Выберите желаемое время и ожидайте подтверждения

Вт 31 Январь Ср 01 Февраль Чт 02 Февраль keyboard_arrow_right

info_outlineНет доступных слотов для записи

5

УЗИ-специалист, акушер-гинеколог, проводит УЗ-скрининг беременных, исследование состояния щитовидной железы, молочных желез, почек, органов малого таза, кольпоскопию, лечение шейки матки (радиоволновое)

«Медицинский центр Коханенко»

повторная консультация — 550 грн; УЗИ органов малого таза 480 грн;

ул. Ломоносова 46/1на карте

Ломоносова 46/1на карте

Голосеевскийм. Выставочный центр

700 грн

Предварительная запись

Выберите желаемое время и ожидайте подтверждения

Вт 31 Январь Ср 01 Февраль Чт 02 Февраль keyboard_arrow_right

info_outlineНет доступных слотов для записи

4.9

Квалифицированный акушер-гинеколог и гинеколог-эндокринолог Клиники Выходного Дня, специалист по вопросам женского здоровья и репродуктивной медицины. Доктор более 10 лет работает в сфере гинекологии и знает, как помочь при самых сложных ситуациях и заболеваниях женской репродуктивной системы. Екатерина Алексеевна консультирует по вопросам, связанным с наступлением менопаузы, предоставляет компетентную консультацию по планированию беременности и лечению гинекологических заболеваний

Клиника выходного дня

Бульвар Кольцова, дом 14-З(Z), офис 202на карте

Святошинскийм. Житомирская

Житомирская

Предварительная запись

Выберите желаемое время и ожидайте подтверждения

Вт 31 Январь Ср 01 Февраль Чт 02 Февраль

info_outlineНет доступных слотов для записи

Просмотреть всех врачей Гинекологов

Причины и распространение лейкоплакии влагалища

Точные причины возникновения заболевания не выяснены. Исследователи сходятся во мнении, что ключевую роль в развитии лейкоплакии играют внешние провоцирующие факторы: химическое, механическое, термической раздражение слизистой оболочки.

Причинами заболевания также могут быть хронические нейродистрофические и воспалительные процессы, изменяющие слизистую оболочку. Определенное значение имеет наследственность, так как во многих случаях лейкоплакию наблюдают у пациенток с врожденными дискератозами.

Также важны внутренние факторы (общее состояние организма). Заболевание может проявиться при недостатке витамина А, гормональных отклонениях, инволюционной перестройки слизистой влагалища, гастроэнтерологических заболеваниях и других факторах, снижающих устойчивость слизистой оболочки к внешним раздражителям.

Заболевание может проявиться при недостатке витамина А, гормональных отклонениях, инволюционной перестройки слизистой влагалища, гастроэнтерологических заболеваниях и других факторах, снижающих устойчивость слизистой оболочки к внешним раздражителям.

Чаще всего лейкоплакия влагалища встречается у женщин среднего и пожилого возраста. Пик заболеваемости – возраст 40 лет. Лейкоплакия, поражающая влагалище, является наиболее распространенной на фоне лейкоплакии других слизистых (6% от общего количества). Трансформация заболевания в рак происходит в 3-20% случаев.

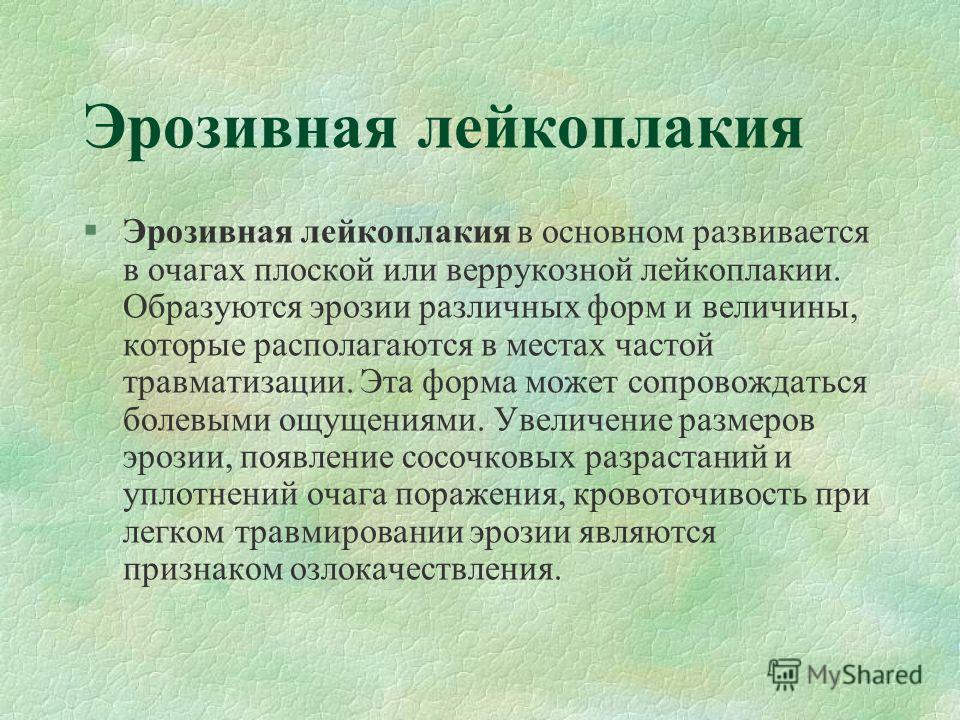

Симптомы лейкоплакии влагалища

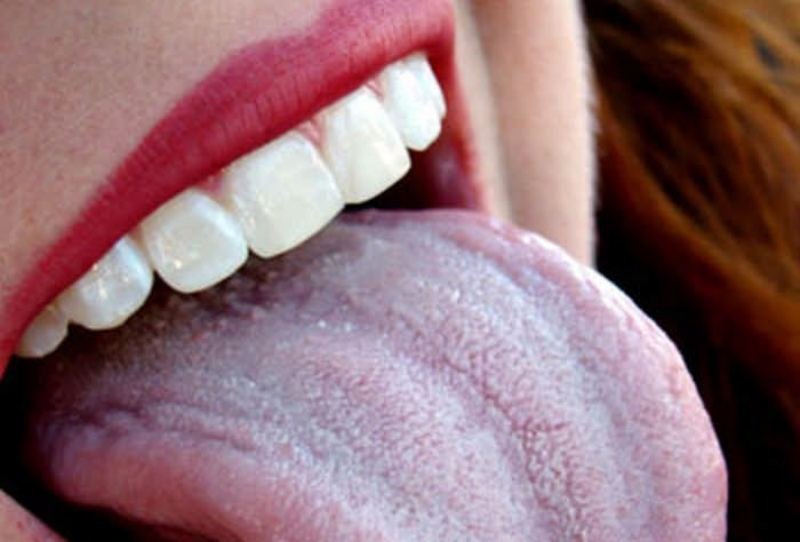

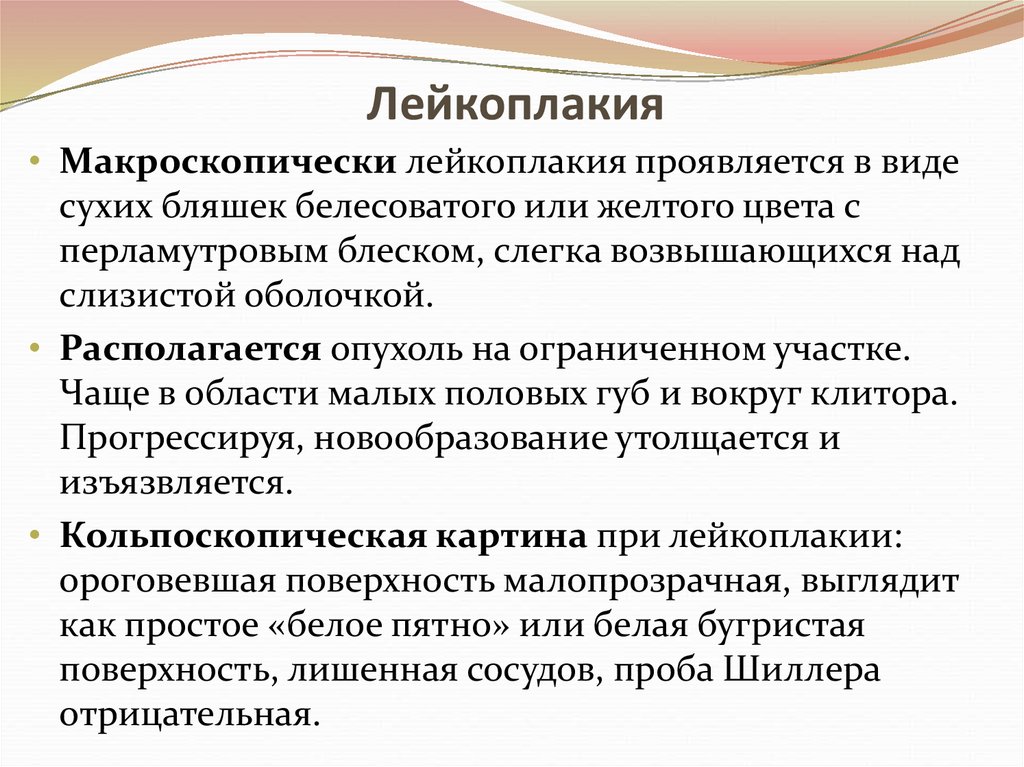

Лейкоплакия представляет собой множественные либо единичные бело-серые или белесоватые четко выделенные очаги разных размеров и формы. Слизистая в большинстве случаев поражается незаметно, без симптомов и дискомфорта. В связи с этим чаще всего заболевание диагностируют случайно – например, во время планового осмотра у гинеколога.

Развивается лейкоплакия в несколько этапов:

- на слизистой появляются небольшие воспаления;

- происходит ороговение эпителия, и пораженные участки обретают характерный цвет;

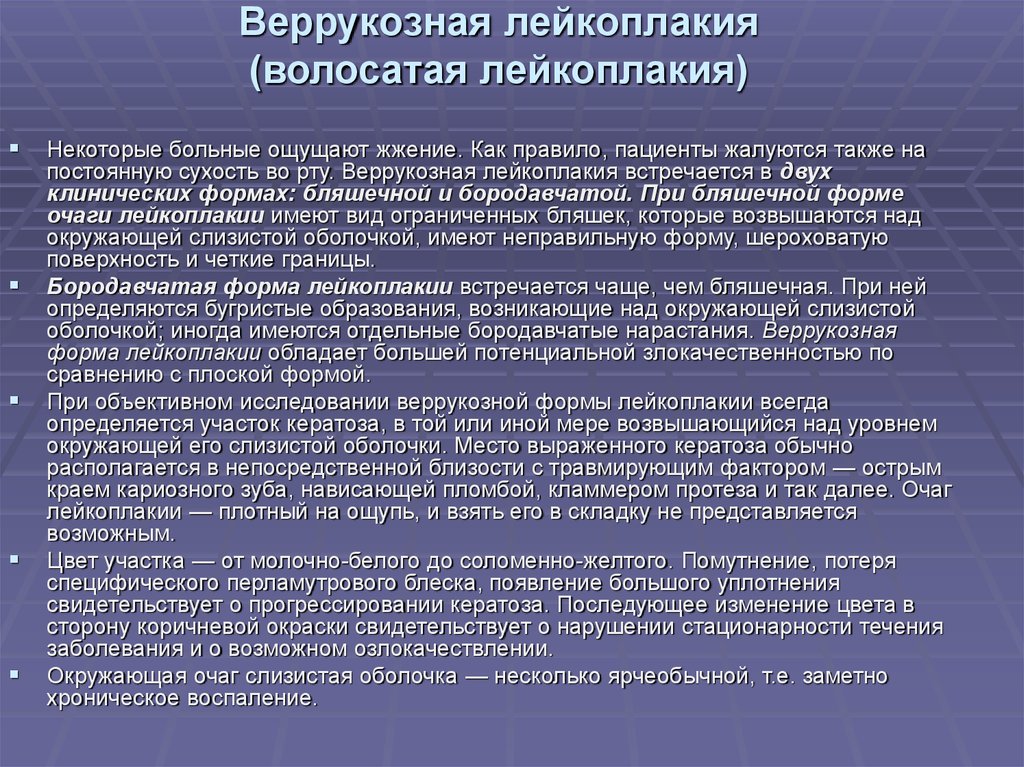

- развивается веррукозная лейкоплакия — очаги уплотняются и приподнимаются над слизистой.

Формируются бляшки, могут возникать эрозии с болезненными трещинами;

Формируются бляшки, могут возникать эрозии с болезненными трещинами; - может наступить злокачественная трансформация.

Лейкоплакия может развиваться десятками лет, не трансформируясь в злокачественные опухоли.

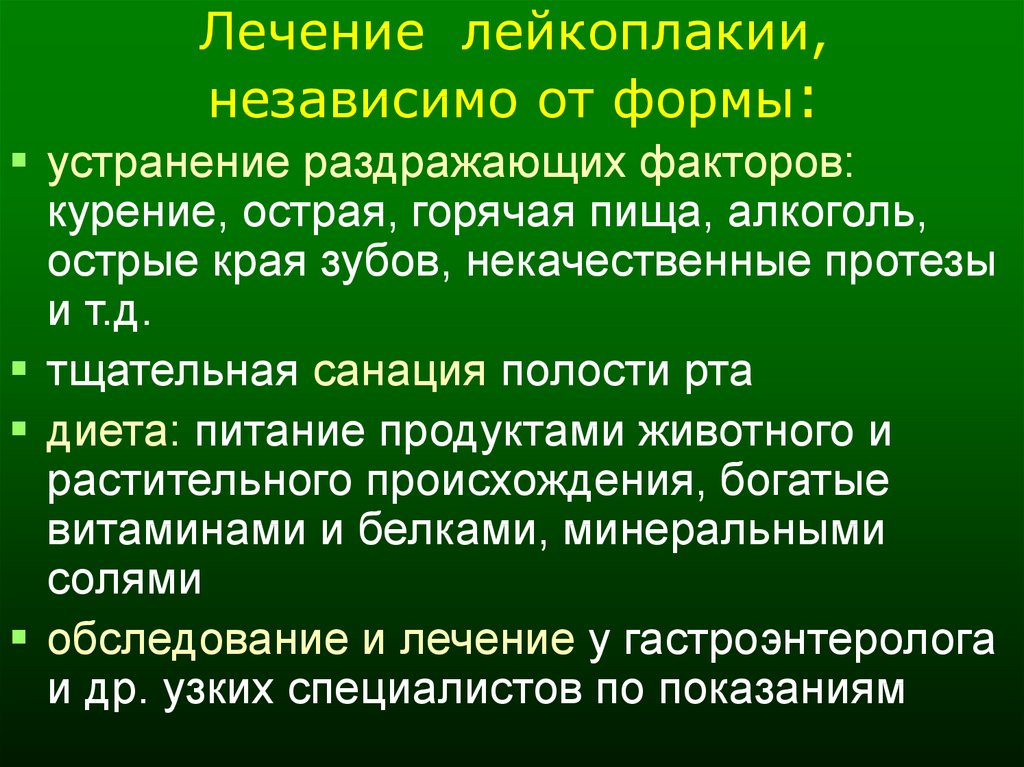

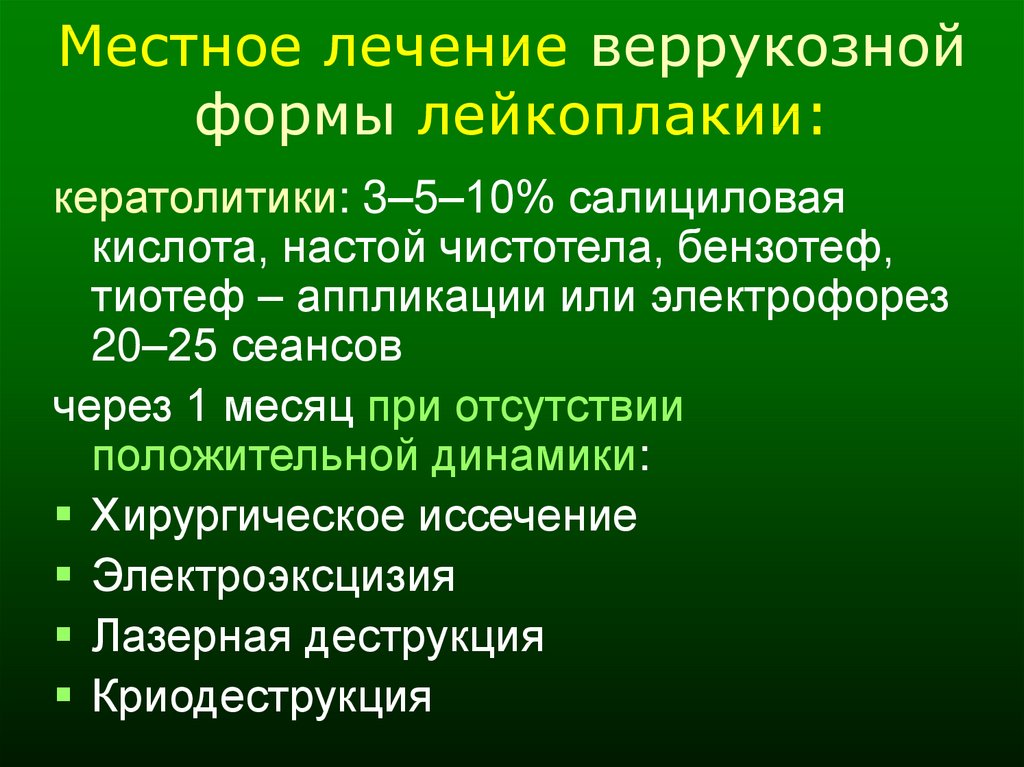

Лечение лейкоплакии влагалища

Для локализации лейкоплакии используют комплексные методики лечения. Устраняются факторы, которые спровоцировали развитие заболевания. Лейкоплакия в начальной стадии не требует радикальных мероприятий – достаточно приема предписанных препаратов и постоянного наблюдения у специалиста. При запущенной лейкоплакии рекомендуется удаление пораженных участков слизистой оболочки, а иногда – и части органа (если это возможно).

Для лечения лейкоплакии влагалища нужно обратиться к гинекологу или онкологу. Найти лучшего специалиста в своем городе и записаться к нему на прием можно с помощью сайта Doc.ua.

Вас может заинтересовать

Проблема онкологических заболеваний является одной из главных в современном обществе. Несмотря на то, что рак полости рта относится к так называемым визуальным, т.е. доступным для осмотра, локализациям, количество пациентов, у которых он диагностируется на поздних стадиях, не снижается. Высокий процент выявления злокачественных новообразований в полости рта на III и IV (запущенных) стадиях связан с поздней обращаемостью пациентов, трудностью в диагностировании. В настоящее время с целью активного раннего выявления бессимптомного рака стали активно применяться различные скрининговые методы. В стоматологии высокую чувствительность в обнаружении ранних форм рака показал метод аутофлуоресцентной диагностики (АФД). Метод основан на различиях в интенсивности и спектральном составе эндогенного излучения здоровых тканей и очагов рака при возбуждении в УФ-спектре. При проведении клинических исследований было выявлено резкое снижение интенсивности аутофлуоресцентного излучения ткани очага относительно окружающей здоровой ткани: эффект «темного пятна». В 2012 г. МГМСУ им. А.И. Евдокимова совместно с Научно-образовательным центром Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН впервые в нашей стране были начаты исследования в области АФД предрака и ранних форм рака СОР. С применением отечественной аппаратуры были проведены измерения и анализы спектров лазероиндуцированной аутофлуоресценции СОР в норме и при таких предраковых заболеваний, как плоский лишай и веррукозная лейкоплакия. Полученные результаты свидетельствовали о высоком потенциале метода аутофлуоресцентной диагностики предраковых заболеваний СОР. Для реализации этого метода используется отечественная аппаратура — комплект АФС — Д (ООО «Полироник» Москва), который позволяет проводить осмотр СОР в свете в свете эндогенной флуоресценции при возбуждении в области 400 нм. Комплект состоит из аппарата медицинского назначения АФС-400 и специальных светофильтров для наблюдения эндогенной и экзогенной флуоресценции биологических тканей. При освещении полости рта этим аппаратом излучение длиной волны 400+-10нм поглощается СОР и вызывает ее свечение (эндогенную или аутофлуоресценцию). Осмотр проводится при выключенном освещении. Для избегания попадания в глаза светодиодного излучения пациент надевает защитные очки красного цвета. Входящие в состав комплекта желтые очки на основе специального светофильтра позволяют врачу-стоматологу визуально наблюдать возникающее эндогенное свечение и проводить осмотр СОР в свете аутофлуоресценции для выявления патологических очагов. Излучение аппарата АФС-400 направляют в полость рта и проводят осмотр всех отделов слизистой оболочки рта. Начинают осмотр со слизистой оболочки губ, для осмотра слизистой оболочки щек и боковой поверхности языка, пациента просят широкой открыть рот и повернуть голову в сторону. Для осмотра дна полости рта нижней и верхней поверхности языка пациента просят широко открыть рот, наклонить голову слегка вниз, язык либо вытянут вперед, либо поднят кверху. Осмотр слизистой оболочки мягкого и твердого неба проводят при запрокинутой назад голове пациента и широко открытом рте. Особое внимание обращают на цветовую палитру свечения нормальной СОР и участков аномального свечения. Аутофлуоресцентное свечение очагов предрака (веррукозная лейкоплакия и плоского лишая) значительно отличается от свечения здоровой СОР. В большинстве случаев эти очаги визуализируется в виде темных участков с неровными краями без видимого свечения. В зависимости от состояния слизистой оболочки рта свечение этих очагов может иметь красновато-коричневый или розовый оттенок. Очаги, находящиеся в стадии ремиссии заболевания, имеют, как правило, зеленое свечение и не выявляются на фоне флуоресценции здоровой СОР. Эпителиальная карцинома имеет ярко-красную флуоресценцию или неоднородное розовое свечение с очагами красной флуоресценции. Аутофлуоресцентная стоматоскопия с использованием комплекта АФС-Д – это перспективное направление онкоскрининга в стоматологии. С ноября 2015 года данный метод стал доступен для пациентов АУЗ «РСП МЗ УР». Онкоскрининг проводится всем пациентам при выявлении предраковых заболеваний слизистой оболочки полости рта. |

Недостаточно диагностированное предраковое поражение полости рта, требующее ретроспективной клинико-патологической корреляции Корреляция

Ozgur Mete 1 , Yaren Keskin 2 , Gunter Hafiz 3 , Kivanc Bektas Kayhan 2 , Meral Unur 2

Dermatology Online Journal 16 (5): 6 8 Dermatology Inline 16 (5): 6

Dermatology 16 (5): 6

.8

. 8

8

. Университет, Стамбульский медицинский факультет, кафедра патологии. [email protected]

2. Стамбульский университет, стоматологический факультет, отделение оральной медицины и хирургии

3. Стамбульский университет, Стамбульский медицинский факультет, отделение ЛОР-хирургии

Abstract

Мы представляем здесь случай пролиферативной веррукозной лейкоплакии (OPVL) полости рта. и обсудить это относительно редкое явление в свете

актуальной информации. 59-летняя женщина, некурящая, поступила с бородавчатой бляшкой слева на вентральной и спинной сторонах.

поверхности языка, которые она впервые заметила в 2001 году. Тогда бляшка была иссечена и выявлен доброкачественный гиперкератоз.

Рост повторился и был снова иссечен. Гистологически характеризовалась бородавчатой гиперплазией эпителия, гиперкератозом.

и легкая эпителиальная дисплазия. Также было проведено типирование ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) для групп низкого, среднего и высокого риска.

Введение

Оральная лейкоплакия (ОЛ) характеризуется прилипающими белыми бляшками или пятнами на слизистых оболочках полости рта, включая

язык [1, 2]. Клиническая картина сильно варьирует, и ОЛ не является специфическим заболеванием, а является диагнозом исключения [1, 2]. Следовательно, это не гистологически подходящий диагностический термин для какого-либо одного патологического объекта. Однако эпителиальная дисплазия

это микроскопически определяемое изменение, которое может возникать в клинически идентифицируемых поражениях, включая эритроплакию, лейкоплакию,

и эритролейкоплакия [2, 3, 4]. Оральная пролиферативная веррукозная лейкоплакия (ОПВЛ) — редкое клинико-патологическое состояние, но характерное клиническое состояние высокого риска.

форма предракового поражения полости рта [4, 5, 6, 7]. Чаще болеют женщины (соотношение 4:1), а средний возраст на момент постановки диагноза немногим превышает 60 лет [4, 5, 6, 7]. Слизистая оболочка щек и язык являются наиболее распространенными местами, связанными с ОПВЛ; слизистая оболочка неба, слизистая оболочка альвеол, десна,

дно рта и губы показывают более низкую заболеваемость [4, 5, 6, 7, 8].

Клиническая картина сильно варьирует, и ОЛ не является специфическим заболеванием, а является диагнозом исключения [1, 2]. Следовательно, это не гистологически подходящий диагностический термин для какого-либо одного патологического объекта. Однако эпителиальная дисплазия

это микроскопически определяемое изменение, которое может возникать в клинически идентифицируемых поражениях, включая эритроплакию, лейкоплакию,

и эритролейкоплакия [2, 3, 4]. Оральная пролиферативная веррукозная лейкоплакия (ОПВЛ) — редкое клинико-патологическое состояние, но характерное клиническое состояние высокого риска.

форма предракового поражения полости рта [4, 5, 6, 7]. Чаще болеют женщины (соотношение 4:1), а средний возраст на момент постановки диагноза немногим превышает 60 лет [4, 5, 6, 7]. Слизистая оболочка щек и язык являются наиболее распространенными местами, связанными с ОПВЛ; слизистая оболочка неба, слизистая оболочка альвеол, десна,

дно рта и губы показывают более низкую заболеваемость [4, 5, 6, 7, 8]. Как правило, могут быть затронуты несколько участков полости рта [4, 5, 6, 7, 8]. Он характеризуется высокой частотой рецидивов и гистологическим прогрессированием в типичную плоскоклеточную карциному или бородавчатую карциному.

карцинома [4-9]. Из-за отсутствия специфических гистологических критериев диагноз ОПВЛ ставится на основании комбинированных клинических данных.

и гистопатологические признаки прогрессирования [4]. Мы обсуждаем клинические, гистопатологические, патогенетические и клеточные характеристики этого редкого образования в свете информации.

из литературы.

Как правило, могут быть затронуты несколько участков полости рта [4, 5, 6, 7, 8]. Он характеризуется высокой частотой рецидивов и гистологическим прогрессированием в типичную плоскоклеточную карциному или бородавчатую карциному.

карцинома [4-9]. Из-за отсутствия специфических гистологических критериев диагноз ОПВЛ ставится на основании комбинированных клинических данных.

и гистопатологические признаки прогрессирования [4]. Мы обсуждаем клинические, гистопатологические, патогенетические и клеточные характеристики этого редкого образования в свете информации.

из литературы.

История болезни

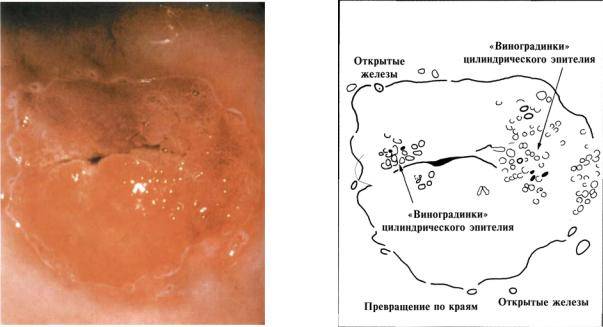

| Рисунок 1 | Рисунок 2 |

|---|---|

| Рисунок 3 изменения и умеренная субэпителиальная лимфоцитарная инфильтрация (H&E, x20) |

|---|

59-летняя некурящая женщина поступила с медленно прогрессирующей бляшкой на левой вентральной и дорсальной поверхностях

язык. Впервые он был замечен в 2001 году в виде плоского беловато-серого однородного образования размером 0,5 см. В это время опухоль была иссечена.

вне нашей больницы и был диагностирован как доброкачественный гиперкератоз; дальнейшее лечение не планировалось. Ее прошлая история болезни,

включая ее семейную историю, была ничем не примечательна. В анамнезе не было явных травм соответствующей стороны языка. Когда

обратилась в нашу клинику в 2008 г., опухоль размером около 6 см, беловато-розовая, с бородавчатыми участками неправильной формы.

(Фигура 1). Кроме того, отмечалась плохая гигиена полости рта и выраженный пародонтит. Выполнена инцизионная биопсия

гистологическое исследование выявило участки акантоза, папилломатоза и гиперкератоза. В последующем пациент

проведено хирургическое иссечение с последующей пересадкой кожи. В операционном материале выявлена веррукозная гиперплазия эпителия,

гиперкератоз и легкая эпителиальная дисплазия, свидетельствующая о ОПВЛ (рис.

Впервые он был замечен в 2001 году в виде плоского беловато-серого однородного образования размером 0,5 см. В это время опухоль была иссечена.

вне нашей больницы и был диагностирован как доброкачественный гиперкератоз; дальнейшее лечение не планировалось. Ее прошлая история болезни,

включая ее семейную историю, была ничем не примечательна. В анамнезе не было явных травм соответствующей стороны языка. Когда

обратилась в нашу клинику в 2008 г., опухоль размером около 6 см, беловато-розовая, с бородавчатыми участками неправильной формы.

(Фигура 1). Кроме того, отмечалась плохая гигиена полости рта и выраженный пародонтит. Выполнена инцизионная биопсия

гистологическое исследование выявило участки акантоза, папилломатоза и гиперкератоза. В последующем пациент

проведено хирургическое иссечение с последующей пересадкой кожи. В операционном материале выявлена веррукозная гиперплазия эпителия,

гиперкератоз и легкая эпителиальная дисплазия, свидетельствующая о ОПВЛ (рис. 2-5). ДНК вируса папилломы человека для низких, средних,

и группы высокого риска не были обнаружены в образце с использованием двух разных наборов (Дигенный тест ДНК HPV HC2 и ДНК-чип-Папиллочек).

скрининг на ВПЧ). Общие клинические и гистопатологические данные считались диагностическими для ОПВЛ. Послеоперационный

течение было удовлетворительным, и пациент по-прежнему находится под периодическим диспансерным наблюдением один раз в три месяца.

2-5). ДНК вируса папилломы человека для низких, средних,

и группы высокого риска не были обнаружены в образце с использованием двух разных наборов (Дигенный тест ДНК HPV HC2 и ДНК-чип-Папиллочек).

скрининг на ВПЧ). Общие клинические и гистопатологические данные считались диагностическими для ОПВЛ. Послеоперационный

течение было удовлетворительным, и пациент по-прежнему находится под периодическим диспансерным наблюдением один раз в три месяца.

| Рис. 4 | Рис. 5 |

|---|---|

| Рисунок 4 и 5. Срезы из областей версии. гиперкератоз, умеренная эпителиальная дисплазия и субэпителиальная легкая лимфоцитарная инфильтрация (H&E, x20) | |

Обсуждение

Предраковые поражения плоского эпителия слизистой оболочки полости рта клинически характеризуются преимущественно лейкоплакией, лейкоплакией

смешанная лейкоэритроплакия [1, 2, 3, 4]. ОПВЛ представляет собой предраковое новообразование очень высокого риска с высокой смертностью [4-10]. Представленный случай подчеркивает типичный

медленно растущее, прогрессирующее и стойкое клиническое течение этого редкого заболевания. Как показано в нашем случае, первоначальный вывод

может быть одиночным плоским однородным беловато-серым поражением, которое имеет тенденцию к рецидивированию и разрастанию, часто в течение длительного периода времени.

времени, что приводит к диффузному и широко распространенному экзофитному бородавчатому внутриротовому налету, который также может быть эритематозным и эрозивным.

[5, 6, 7]. Хотя веррукозный характер обычно наблюдается на поздней прогрессирующей стадии ОПВЛ, он может присутствовать редко.

в момент первичного поражения [5, 6, 7].

ОПВЛ представляет собой предраковое новообразование очень высокого риска с высокой смертностью [4-10]. Представленный случай подчеркивает типичный

медленно растущее, прогрессирующее и стойкое клиническое течение этого редкого заболевания. Как показано в нашем случае, первоначальный вывод

может быть одиночным плоским однородным беловато-серым поражением, которое имеет тенденцию к рецидивированию и разрастанию, часто в течение длительного периода времени.

времени, что приводит к диффузному и широко распространенному экзофитному бородавчатому внутриротовому налету, который также может быть эритематозным и эрозивным.

[5, 6, 7]. Хотя веррукозный характер обычно наблюдается на поздней прогрессирующей стадии ОПВЛ, он может присутствовать редко.

в момент первичного поражения [5, 6, 7].

Хотя обычно между появлением новых опухолей у одного и того же пациента существует временной лаг, ОПВЛ может иметь инфекционное

этиология, возможно, вирусная инфекция. Однако этиология ОПВЛ до сих пор остается невыясненной [4, 5, 6, 7]. На сегодняшний день несколько исследований в относительно небольших группах изучали роль вируса папилломы человека (ВПЧ) в ОПВЛ.

Сообщается, что от 0 до 89 процентов ОПВЛ являются ВПЧ-позитивными, особенно для типов ВПЧ 16 и 18 [10-13]. На

С другой стороны, одно из крупнейших исследований, оценивающих ВПЧ при веррукозной и обычной лейкоплакии, показало уровень ДНК ВПЧ в

24,1% и 25,5% соответственно [13]. По-видимому, однозначной патогенетической связи между ВПЧ и ОПВЛ нет. В этом контексте сообщалось также о OPVL.

в сочетании с вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ). Однако метод, использованный в этом исследовании, не позволяет различить возможное присутствие

ВЭБ в эпителии из ВЭБ в инфильтрирующих В-лимфоцитах [14].

Однако этиология ОПВЛ до сих пор остается невыясненной [4, 5, 6, 7]. На сегодняшний день несколько исследований в относительно небольших группах изучали роль вируса папилломы человека (ВПЧ) в ОПВЛ.

Сообщается, что от 0 до 89 процентов ОПВЛ являются ВПЧ-позитивными, особенно для типов ВПЧ 16 и 18 [10-13]. На

С другой стороны, одно из крупнейших исследований, оценивающих ВПЧ при веррукозной и обычной лейкоплакии, показало уровень ДНК ВПЧ в

24,1% и 25,5% соответственно [13]. По-видимому, однозначной патогенетической связи между ВПЧ и ОПВЛ нет. В этом контексте сообщалось также о OPVL.

в сочетании с вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ). Однако метод, использованный в этом исследовании, не позволяет различить возможное присутствие

ВЭБ в эпителии из ВЭБ в инфильтрирующих В-лимфоцитах [14].

Крести и др. впервые сообщалось, что существует заметная разница в способе и частоте инактивации INK4a/ARF.

событий при ОПВЛ по сравнению с предраковыми поражениями высокого риска без ОПВЛ. Авторы предположили, что значительная частота сопутствующих

изменения в локусе INK4a/ARF, а также увеличение числа гомозиготных делеций p14-ARF и p16-INK4a способствуют

крайне агрессивный характер ОПВЛ [10]. В дополнение к этому, экспрессия трансформирующего фактора роста-альфа (TGF-α), активация циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2), ДНК

плоидность, мутация p53 и локусы супрессоров опухолей для потери гетерозиготности (LOH) были изучены в OPVL. Однако ни один

эти исследования дали четкое представление об этиопатогенезе ОПВЛ [6, 7, 15-20].

Авторы предположили, что значительная частота сопутствующих

изменения в локусе INK4a/ARF, а также увеличение числа гомозиготных делеций p14-ARF и p16-INK4a способствуют

крайне агрессивный характер ОПВЛ [10]. В дополнение к этому, экспрессия трансформирующего фактора роста-альфа (TGF-α), активация циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2), ДНК

плоидность, мутация p53 и локусы супрессоров опухолей для потери гетерозиготности (LOH) были изучены в OPVL. Однако ни один

эти исследования дали четкое представление об этиопатогенезе ОПВЛ [6, 7, 15-20].

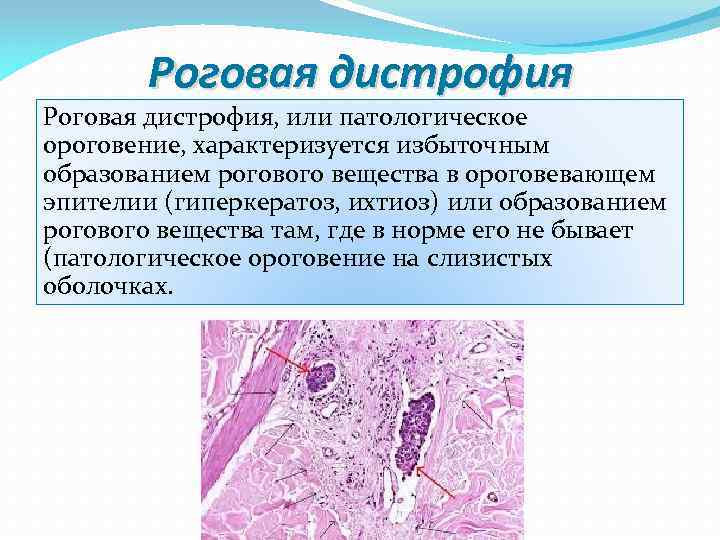

Гистопатологические признаки ОПВЛ варьируют от полностью доброкачественного гиперкератоза до откровенно злокачественных признаков с участками плоскоклеточного

клеточная карцинома [4, 6, 7]. Предлагаемая стадия ОПВЛ включает четыре клинико-патологических фазы: клинически плоская лейкоплакия без дисплазии, веррукозная

гиперплазия с дисплазией или без нее, веррукозная карцинома и обычная или папиллярная плоскоклеточная карцинома [4, 6, 7]. Папилломатоз сам по себе не является признаком дисплазии, но дисплазия выявляется в биоптатах пациентов с ОПВЛ. Для некоторых авторов,

веррукозная гиперплазия представляет собой необратимую стадию предшественника веррукозной карциномы. Интересно, что раннее

В фазе этих поражений обычно обнаруживается лимфоцитарная инфильтрация поверхности, которая может иметь выраженный лихеноидный паттерн, характеризующийся

базальной вакуолярной дегенерацией, содержащей апоптотические клетки и эозинофильные тельца, сходной с типами орального лихеноидного стоматита

Например, красный плоский лишай [6]. Могут быть выявлены усиленный акантоз и базилярная гиперплазия с дисплазией или без нее. Однако есть одна гистологическая ловушка.

для ОПВЛ, если она присутствует, это резкий переход от гиперпаракератоза к гиперортокератозу, связанный с гофрированной

или бородавчатая поверхность [6].

Папилломатоз сам по себе не является признаком дисплазии, но дисплазия выявляется в биоптатах пациентов с ОПВЛ. Для некоторых авторов,

веррукозная гиперплазия представляет собой необратимую стадию предшественника веррукозной карциномы. Интересно, что раннее

В фазе этих поражений обычно обнаруживается лимфоцитарная инфильтрация поверхности, которая может иметь выраженный лихеноидный паттерн, характеризующийся

базальной вакуолярной дегенерацией, содержащей апоптотические клетки и эозинофильные тельца, сходной с типами орального лихеноидного стоматита

Например, красный плоский лишай [6]. Могут быть выявлены усиленный акантоз и базилярная гиперплазия с дисплазией или без нее. Однако есть одна гистологическая ловушка.

для ОПВЛ, если она присутствует, это резкий переход от гиперпаракератоза к гиперортокератозу, связанный с гофрированной

или бородавчатая поверхность [6].

Известно, что примерно 80% ОПВЛ со временем прогрессируют в карциному ротовой полости, несмотря на различные

вмешательств [6]. Эта особенность контрастирует с обычной ОЛ, при которой примерно 5-10 процентов трансформируются в карциному [2, 4, 6]. Очевидно, что ОПВЛ устойчива к доступным в настоящее время методам лечения, включая хирургию холодным ножом, лазерную хирургию CO 2 , химиотерапию и облучение [6, 7]. Таким образом, полное иссечение со свободным хирургическим краем имеет решающее значение в сочетании с пожизненным наблюдением.

Эта особенность контрастирует с обычной ОЛ, при которой примерно 5-10 процентов трансформируются в карциному [2, 4, 6]. Очевидно, что ОПВЛ устойчива к доступным в настоящее время методам лечения, включая хирургию холодным ножом, лазерную хирургию CO 2 , химиотерапию и облучение [6, 7]. Таким образом, полное иссечение со свободным хирургическим краем имеет решающее значение в сочетании с пожизненным наблюдением.

Заключение

Из-за отсутствия специфических гистологических признаков и прогрессивных пролиферативных характеристик ОПВЛ эта нозология

гистологически не диагностируется. Фактически, в большинстве случаев ОПВЛ является ретроспективным клинико-патологическим диагнозом.

ОЛ, который охватывает спектр клинических и гистологических стадий, склонных к рецидивам. Иногда это может демонстрировать

клинические и микроскопические признаки злокачественных новообразований. Стоматологи, дерматологи, ЛОР-специалисты или врачи первичного звена

может выявить бессимптомные начальные и прогрессирующие поражения ОПВЛ при обычном клиническом обследовании. признание

эта недостаточно диагностированная сущность, и полное удаление этого поражения имеет решающее значение. Невинно выглядящие бородавчатые поражения полости рта,

независимо от наличия дисплазии, может прогрессировать в карциному. Поэтому важно внимательно следить за любым

больной рецидивирующим ОЛ и неспецифическим лихеноидным стоматитом.

признание

эта недостаточно диагностированная сущность, и полное удаление этого поражения имеет решающее значение. Невинно выглядящие бородавчатые поражения полости рта,

независимо от наличия дисплазии, может прогрессировать в карциному. Поэтому важно внимательно следить за любым

больной рецидивирующим ОЛ и неспецифическим лихеноидным стоматитом.

Ссылки

1. Silverman S Jr, Gorsky M, Lozada F. Лейкоплакия полости рта и злокачественная трансформация. Последующее исследование 257 пациентов. Рак. 1984; 53: 563–8. [PubMed]

2. Скалли С. Оральная лейкоплакия. [веб-сайт электронной медицины]. Октябрь 2008 г. По состоянию на 30 октября 2009 г.

3. Eversole LR. Дисплазия плоского эпителия верхних отделов пищеварительного тракта. Голова и шея Патол. 2009; 3: 63–8. [DOI: 10.1007/s12105-009-0103-8, ISSN: 1936-055X (печать), 1936-0568 (онлайн)]

4. Barnes L, Eveson JW, Reichart P, Sidransky D (Eds): Классификация опухолей Всемирной организации здравоохранения. Патология и

Генетика опухолей головы и шеи. МАИР Пресс. Lyon 2005.

Патология и

Генетика опухолей головы и шеи. МАИР Пресс. Lyon 2005.

5. Hansen LS, Olson JA, Silverman S Jr. Пролиферативная бородавчатая лейкоплакия. Долгосрочное исследование тридцати пациентов. оральный сург Орал Мед Орал Патол. 1985;60:285-98. [PubMed]

6. Morton TH, Cabay RJ, Epstein JB. Пролиферативная веррукозная лейкоплакия и ее прогрессирование в карциному полости рта: отчет трех случаи. Дж Орал Патол Мед. 2007;36:315-8. [ПубМед]

7. Ван дер Ваал И., Райхарт П.А. Повторное посещение пролиферативной веррукозной лейкоплакии полости рта. Оральный онкол. 2008;44:719-21. [PubMed]

8. Феттиг А., Погрел М.А., Сильверман С. мл., Браманти Т.Е., Да Коста М., Регези Дж.А. Пролиферативная веррукозная лейкоплакия десны. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2000;90:723-30. [PubMed]

9. Navarro CM, Sposto MR, Sgavioli-Massucato EM, Onofre MA. Трансформация пролиферативной веррукозной лейкоплакии в оральную

карцинома: десятилетнее наблюдение. Мед Орал. 2004;9: 229-33. [PubMed]

Мед Орал. 2004;9: 229-33. [PubMed]

10. Kresty LA, Mallery SR, Knobloch TJ, Li J, Lloyd M, Casto BC, Weghorst CM. Частые изменения p16INK4a и p14ARF при пролиферативной веррукозной лейкоплакии полости рта. Эпидемиологические биомаркеры рака Prev. 2008;17:3179-87. [PubMed]

11. Палефски Дж. М., Сильверман С. мл., Абдель-Салам М., Дэниелс Т. Е., Грин-спен Дж. С. Ассоциация между пролиферативной веррукозной лейкоплакией и инфицирование вирусом папилломы человека типа 16. J Oral Pathol Med.1995;24:193–7. [ПубМед]

12. Bagan JV, Jimenez Y, Murillo J, Gavaldá C, Poveda R, Scully C, Alberola TM, Torres-Puente M, Pérez-Alonso M. Отсутствие связи между пролиферативной бородавчатой лейкоплакией и папилломавирусной инфекцией. J Oral Maxillofac Surg. 2007;65:46-9. [PubMed]

13. Кампизи Г., Джованнелли Л., Амматуна П., Капра Г., Колелла Г., Ди Либерто К., Гандольфо С., Пентенеро М., Карроццо М., Серпико Р.,

Д’Анджело М. Пролиферативная веррукозная по сравнению с обычной лейкоплакией: нет значительного увеличения риска заражения ВПЧ. Оральный онкол.

2004;40:835-40. [ПубМед]

Оральный онкол.

2004;40:835-40. [ПубМед]

14. Bagan JV, Jimenez Y, Murillo J, Poveda R, Díaz JM, Gavaldá C, Margaix M, Scully C, Alberola TM, Torres Puente M, Pérez Вирус Алонсо М. Эпштейна-Барр при пролиферативной веррукозной лейкоплакии и плоскоклеточном раке полости рта: предварительное исследование. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2008;13:E110-3. [PubMed]

15. Kannan R, Bijur GN, Mallery SR, Beck FM, Sabourin CL, Jewell SD, Schuller DE, Stoner GD. Трансформирующий фактор роста-альфа гиперэкспрессия при пролиферативной веррукозной лейкоплакии и плоскоклеточном раке полости рта: иммуногистохимическое исследование. Оральный Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1996;82:69-74. [PubMed]

16. Мохан С., Эпштейн Дж.Б. Канцерогенез и циклооксигеназа: потенциальная роль ингибирования ЦОГ-2 в верхних отделах пищеварительного тракта рак тракта. Оральный онкол. 2003 г.; 39: 537–46. [PubMed]

17. Sudbø J, Ristimäki A, Sondresen JE, Kildal W, Boysen M, Koppang HS, Reith A, Risberg B, Nesland JM, Bryne M. Cyclooxygenase-2

экспрессия (ЦОГ-2) в предраковых поражениях полости рта с высоким риском. Оральный онкол. 2003;39:497-505. [PubMed]

Cyclooxygenase-2

экспрессия (ЦОГ-2) в предраковых поражениях полости рта с высоким риском. Оральный онкол. 2003;39:497-505. [PubMed]

18. Кланрит П., Сперандио М., Браун А.Л., Ширлоу П.Дж., Чаллакомб С.Дж., Морган П.Р., Оделл Э.В. Плоидность ДНК при пролиферативной бородавке лейкоплакия. Оральный онкол. 2007;43:310-6. [ПубМед]

19. Гопалакришнан Р., Вегхорст К.М., Леман Т.А., Калверт Р.Дж., Биджур Г., Сабурин К.Л., Маллери С.Р., Шуллер Д.Е., Стоунер Г.Д. Мутировал экспрессия р53 дикого типа и интеграция ВПЧ при пролиферативной веррукозной лейкоплакии и плоскоклеточном раке полости рта. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1997;83:471-7. [PubMed]

20. Эпштейн Дж. Б., Чжан Л., Пох С., Накамура Х., Береан К., Розин М. Повышенная потеря аллелей в предраковых заболеваниях полости рта с положительным толуидиновым синим поражения. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2003;95:45–50. [PubMed]

© 2010 Dermatology Online Journal

900: различимой этиологии, которая была представлена у 36-летней женщины. Начальное несоскабливаемое поражение десны было обработано CO 2 лазерная абляция и гистопатологическая оценка. Присутствие койлоцитарных клеток в поверхностном эпителии привело к иммуногистохимическим исследованиям с антителами p16, которые показали сильную ядерную позитивность и небольшую цитоплазматическую позитивность в> 50% клеток с> 25% слиянием. Тем не менее, было невозможно подтвердить наличие ВПЧ-инфекции дальнейшими исследованиями по логистическим причинам. Поражение рецидивировало дважды в течение короткого времени, несмотря на хирургическую резекцию после первого рецидива. Таким образом, в данной статье представлен случай пролиферативной веррукозной лейкоплакии, которая продемонстрировала значительную резистентность к рутинным протоколам лечения, рекомендованным при лечении таких поражений.

Начальное несоскабливаемое поражение десны было обработано CO 2 лазерная абляция и гистопатологическая оценка. Присутствие койлоцитарных клеток в поверхностном эпителии привело к иммуногистохимическим исследованиям с антителами p16, которые показали сильную ядерную позитивность и небольшую цитоплазматическую позитивность в> 50% клеток с> 25% слиянием. Тем не менее, было невозможно подтвердить наличие ВПЧ-инфекции дальнейшими исследованиями по логистическим причинам. Поражение рецидивировало дважды в течение короткого времени, несмотря на хирургическую резекцию после первого рецидива. Таким образом, в данной статье представлен случай пролиферативной веррукозной лейкоплакии, которая продемонстрировала значительную резистентность к рутинным протоколам лечения, рекомендованным при лечении таких поражений.1. Введение

Белые поражения в полости рта могут быть вызваны различными этиологическими факторами, включая повышенную или аномальную выработку кератина в эпителии полости рта, что обозначается термином «кератоз» [1].

Помимо кератотических поражений, возникающих из-за употребления табака, они также могут возникать из-за фрикционных, химических или термических раздражений, а также из-за воспаления. Фрикционный кератоз обычно наблюдается в местах повторяющихся легких механических травм или раздражений, в то время как химический кератоз может возникать в результате соединений, содержащихся в бездымном табаке, некоторых зубных пастах, неправильно используемых кислых препаратах и щелочных жидкостях [2, 3]. Обычно кератотические поражения невозможно соскоблить, и они могут различаться по текстуре в зависимости от причины [3].

Оральная лейкоплакия (ОЛ) определяется как «белая бляшка сомнительного риска, исключающая (другие) известные заболевания или расстройства, которые не несут повышенного риска развития рака» [4]. Пролиферативная веррукозная лейкоплакия (ПВЛ) — редкая форма лейкоплакии полости рта с частотой злокачественной трансформации 70% [5]. Первоначально он развивается как белая бляшка гиперкератоза, которая в конечном итоге становится многоочаговым заболеванием со сливными, экзофитными и пролиферативными признаками, проявляющими дисплазию различной степени. ПВЛ чаще встречается у женщин пожилого возраста и может развиваться как у курильщиков, так и у нетабачников [5, 6].

ПВЛ чаще встречается у женщин пожилого возраста и может развиваться как у курильщиков, так и у нетабачников [5, 6].

Недавно Woo et al. сообщили о подмножестве поражений, большинство из которых клинически представляют собой ОЛ, содержащие подтипы ВПЧ высокого риска и положительные на p16 [7]. Кроме того, клинико-патологические спектры этих поражений сходны с индуцированной табаком лейкоплакией, которая чаще возникает у взрослых мужчин на языке и дне ротовой полости [7]. Согласно Barasch et al., при интерпретации p16-позитивности наличие p16-позитивности в >50% клеток с >25% слиянием или >70% позитивности можно рассматривать как порог для определения положительной реакции [8].

В этом отчете описывается редкий случай ранней стадии PVL без очевидной этиологии, который развился у относительно молодого пациента.

2. Представление клинического случая

36-летняя женщина поступила с бессимптомным беловатым поражением десны по отношению к 13, 14 и 15 зубам. ее вторая беременность. В остальном она была здорова, за исключением легкой гипохромной микроцитарной анемии из-за того, что она была носителем талассемии. Однако уровень ферритина в ее сыворотке был в пределах нормы. Ее меры по борьбе с зубным налетом включали чистку зубов два раза в день фторированной зубной пастой, хотя дополнительные инструменты не использовались. Кроме того, пациент не практиковал какие-либо опасные привычки, такие как жевание бетеля, курение или употребление алкоголя.

В остальном она была здорова, за исключением легкой гипохромной микроцитарной анемии из-за того, что она была носителем талассемии. Однако уровень ферритина в ее сыворотке был в пределах нормы. Ее меры по борьбе с зубным налетом включали чистку зубов два раза в день фторированной зубной пастой, хотя дополнительные инструменты не использовались. Кроме того, пациент не практиковал какие-либо опасные привычки, такие как жевание бетеля, курение или употребление алкоголя.

Внутриротовое исследование выявило линейное бляшковидное беловатое поражение на небной и щечной свободной десне 13, 14 и 15 (рис. 1). Веррукозный/папиллярный вид отсутствовал, поражение невозможно было соскоблить.

У нее не было других существенных внеротовых или внутриротовых признаков, и рентгенологическое исследование в отношении участка было нормальным (рис. 2). В качестве базовых исследований была выполнена инцизионная биопсия вместе с необходимыми гематологическими исследованиями.

2.1. Результаты гистологического исследования

Гистопатологический анализ выявил гиперортокератинизированный многослойный плоский эпителий с цитологической атипией в нижней части, выражающейся в легкой эпителиальной дисплазии с многочисленными койлоцитами в шиповидном слое (рис. 3 и 4).

3 и 4).

Кроме того, из-за наличия койлоцитоза была проведена иммуногистохимическая оценка с антителом p16, которая четко выявила положительный результат в >50% клеток с >25% конфлюентностью (рис. 5). Также стоит отметить, что в настоящем поражении ядерное окрашивание было более сильным по сравнению с цитоплазматическим окрашиванием.

Однако, поскольку p16 является лишь суррогатным маркером, было невозможно подтвердить ВПЧ-инфекцию высокого риска как этиологический фактор настоящего поражения из-за отсутствия достаточного количества свежей ткани. Поэтому, учитывая гистологические данные вместе с клиническими особенностями, в качестве возможного диагноза была выдвинута ранняя стадия PVL.

2.2. Ведение

Таким образом, после информирования пациентки о результатах, она была направлена на ВИЧ и гинекологический скрининг. Анализ на ВИЧ был отрицательным, при гинекологическом осмотре отклонений от нормы не выявлено.

Однако, несмотря на тщательное изучение возможных причинных факторов, включая поведенческие факторы риска и привычки, этиологический фактор этого поражения ротовой полости не был выявлен, за исключением положительного результата p16, который не мог быть подтвержден как связанный с ВПЧ-инфекцией высокого риска с дальнейшие исследования.

Для лечения поражения после улучшения гигиены полости рта была проведена резекция поражения с адекватными краями с использованием лазера CO 2 . Тем не менее, поражение вновь появилось в течение нескольких недель в тех же местах, что привело к выполнению хирургической резекции с адекватным краем во второй попытке.

Однако поражение повторилось, как и при первоначальном проявлении, что свидетельствует о его устойчивости к иссечению. Таким образом, в течение почти полугода он трижды рецидивировал, несмотря на электрохирургические вмешательства. Учитывая диагноз PVL, в настоящее время пациент наблюдается с короткими интервалами повторения, и поражение остается прежним без значительных изменений в размере по сравнению с первоначальным проявлением.

3. Обсуждение

Поскольку поражение, описанное в настоящем отчете, встречается редко, возникли трудности при названии поражения, особенно со ссылками на термины «кератоз» и «лейкоплакия». Согласно литературным данным, подобные поражения были названы линейным кератозом десен [3], а также линейной лейкоплакией десен [9]. ]. Когда линейный кератоз десен/лейкоплакия, о котором сообщалось в литературе [10], сравнивали с существующим поражением, эрозии кости не было обнаружено. В отличие от поражений, о которых сообщалось в литературе [9, 10], настоящее поражение показало дисплазию и положительную реакцию на p16. Однако в этом случае поражение было диагностировано как ранняя стадия PVL, а не как линейный кератоз десен, из-за того, что оно возникло у женщин в области десны, а также из-за того, что оно было рефрактерным к хирургическому лечению.

]. Когда линейный кератоз десен/лейкоплакия, о котором сообщалось в литературе [10], сравнивали с существующим поражением, эрозии кости не было обнаружено. В отличие от поражений, о которых сообщалось в литературе [9, 10], настоящее поражение показало дисплазию и положительную реакцию на p16. Однако в этом случае поражение было диагностировано как ранняя стадия PVL, а не как линейный кератоз десен, из-за того, что оно возникло у женщин в области десны, а также из-за того, что оно было рефрактерным к хирургическому лечению.

При фрикционном кератозе при гистологическом исследовании шиповатого слоя часто обнаруживают внутриэпителиальный отек и единичные вакуолизированные клетки с пикнотическими ядрами, напоминающие койлоциты [3]. Диагноз фрикционного кератоза обычно состоит из детального клинического обследования с учетом возможных оральных привычек и агентов, которые могут быть связаны с хронической травмой слизистой оболочки полости рта [10]. Однако в данном случае этиологический фактор, указывающий на фрикционное раздражение, обнаружен не был. Кроме того, у пациента не было выявлено никакой возможности химического раздражения. Меньшая часть кератотических поражений демонстрирует диспластические изменения [1]. При этом, хотя диспластические изменения в основном наблюдались в нижней части эпителия, дискератоз и койлоцитоз преимущественно наблюдались в верхних слоях эпителия. Хотя было невозможно подтвердить наличие инфекции ВПЧ высокого риска в настоящем поражении, было бы целесообразно изучить вклад ВПЧ в будущих исследованиях.

Кроме того, у пациента не было выявлено никакой возможности химического раздражения. Меньшая часть кератотических поражений демонстрирует диспластические изменения [1]. При этом, хотя диспластические изменения в основном наблюдались в нижней части эпителия, дискератоз и койлоцитоз преимущественно наблюдались в верхних слоях эпителия. Хотя было невозможно подтвердить наличие инфекции ВПЧ высокого риска в настоящем поражении, было бы целесообразно изучить вклад ВПЧ в будущих исследованиях.

При рассмотрении тактики лечения ПВЛ обычно лечат с помощью традиционной хирургии, электрокоагуляции, лазерной абляции и криохирургии [11]. За исключением традиционной хирургии, когда резекция проводится целенаправленно, в других методах разрушение ткани достигается за счет внутриклеточного и внеклеточного замораживания, денатурации липидно-белковых комплексов и дегидратации клеток. Существует несколько преимуществ использования лазеров CO 2 для поражений полости рта, в частности меньшее интраоперационное кровотечение, минимальное повреждение прилегающих тканей, отсроченная острая воспалительная реакция и сниженная активность миофибробластов, что приводит к уменьшению стягивания раны и рубцевания [11]. Кроме того, несмотря на то, что, как правило, наблюдают за поражениями, которые диагностируются как легкая эпителиальная дисплазия [1, 4, 12], хирургическое удаление было запланировано из-за эстетических соображений пациента.

Кроме того, несмотря на то, что, как правило, наблюдают за поражениями, которые диагностируются как легкая эпителиальная дисплазия [1, 4, 12], хирургическое удаление было запланировано из-за эстетических соображений пациента.

PVL является прогрессирующим заболеванием и может не поддаваться традиционному лечению [5], аналогично настоящему случаю, который показал высокую частоту рецидивов, несмотря на ранние вмешательства, проведенные в лечении.

Когда нет очевидной этиологии оральной PVL, поражения могут рассматриваться как лейкоплакия и лечиться соответствующим образом [12]. Кроме того, в данном случае гистологический диагноз койлоцитарной дисплазии не был полностью исключен, хотя поражение имело гистологические признаки инфекции ВПЧ, такие как койлоцитоз и многоядерные кератиноциты.

4. Заключение

Ключевой особенностью представленного случая была высокая частота рецидивов, несмотря на различные методы лечения. Таким образом, пациент должен находиться под тщательным наблюдением для выявления любого дальнейшего увеличения диспластических изменений, которое может последовать за наличием койлоцитарных клеток и поражением PVL. Кроме того, следует дополнительно изучить возникновение ранних поражений PVL в виде кератоза десен.

Кроме того, следует дополнительно изучить возникновение ранних поражений PVL в виде кератоза десен.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов в отношении публикации данной статьи.

Благодарности

Мы признательны за огромную поддержку, оказанную пациентом и клиническим персоналом соответствующих клиник во время лечения.

Ссылки

С. Варнакуласурия, Н. В. Джонсон и И. ван дер Ваал, «Номенклатура и классификация потенциально злокачественных заболеваний слизистой оболочки полости рта», Journal of Oral Pathology & Medicine , vol. 36, нет. 10, стр. 575–580, 2007.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Академия Google

В. К. Каррард и И. ван дер Ваал, «Клинический диагноз лейкоплакии полости рта; руководство для стоматологов», Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal , vol. 23, нет. 1, стр.

e59–e64, 2017.

e59–e64, 2017.Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

M. D. Mignogna, G. Fortuna, S. Leuci et al., «Фрикционные кератозы на лицевой прикрепленной десне являются редкими клиническими проявлениями и не относятся к категории лейкоплакии», Журнал челюстно-лицевой хирургии , том. 69, нет. 5, стр. 1367–1374, 2011.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

S. S. Napier и P. M. Speight, «Естественная история потенциально злокачественных поражений и состояний полости рта: обзор литературы», Journal of Oral Pathology & Medicine , vol. 37, нет. 1, стр. 1–10, 2008 г.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

А. Мунде и Р. Кари, «Пролиферативная бородавчатая лейкоплакия: обновление», стр.

9.0253 Journal of Cancer Research and Therapeutics , vol. 12, нет. 2, стр. 469–473, 2016 г.

9.0253 Journal of Cancer Research and Therapeutics , vol. 12, нет. 2, стр. 469–473, 2016 г.Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

С. Гандольфо, Р. Кастеллани и М. Пентенеро, «Пролиферативная бородавчатая лейкоплакия: потенциально злокачественное заболевание, затрагивающее участки пародонта», Journal of Periodontology , vol. 80, нет. 2, стр. 274–281, 2009 г.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

С. Б. Ву, Э. К. Кэшман и М. А. Лерман, «Интраэпителиальная неоплазия полости рта, связанная с вирусом папилломы человека», Современная патология , том. 26, нет. 10, стр. 1288–1297, 2013.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

С. Бараш, П.

Мохиндра, К. Хеннрик, Г. К. Хартиг, П. М. Харари и Д. Т. Ян, «Оценка статуса p16 орофарингеальной плоскоклеточной карциномы путем комбинированной оценки количества окрашенных клеток и слияния окрашивание p16: подтверждение клинических результатов», The American Journal of Surgical Pathology , vol. 40, нет. 9, стр. 1261–1269, 2016.

Мохиндра, К. Хеннрик, Г. К. Хартиг, П. М. Харари и Д. Т. Ян, «Оценка статуса p16 орофарингеальной плоскоклеточной карциномы путем комбинированной оценки количества окрашенных клеток и слияния окрашивание p16: подтверждение клинических результатов», The American Journal of Surgical Pathology , vol. 40, нет. 9, стр. 1261–1269, 2016.Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

Н. Сапна и К. Л. Вандана, «Идиопатическая линейная лейкоплакия десны: отчет о редком случае», Журнал Индийского общества пародонтологии , том. 14, нет. 3, стр. 198–200, 2010.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

Т. Нагао, С. Варнакуласурия, С. Хасегава и др., «Выяснение факторов риска лейкоплакии полости рта, поражающей десны у японцев», Трансляционные исследования в области онкологии полости рта , vol.

Формируются бляшки, могут возникать эрозии с болезненными трещинами;

Формируются бляшки, могут возникать эрозии с болезненными трещинами; По данным ВОЗ наблюдается рост заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний по всему миру.

По данным ВОЗ наблюдается рост заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний по всему миру.

Рак слизистой визуализируется в виде темного пятна с четкими границами на фоне зеленой нормальной слизистой рта.

Рак слизистой визуализируется в виде темного пятна с четкими границами на фоне зеленой нормальной слизистой рта. e59–e64, 2017.

e59–e64, 2017. 9.0253 Journal of Cancer Research and Therapeutics , vol. 12, нет. 2, стр. 469–473, 2016 г.

9.0253 Journal of Cancer Research and Therapeutics , vol. 12, нет. 2, стр. 469–473, 2016 г. Мохиндра, К. Хеннрик, Г. К. Хартиг, П. М. Харари и Д. Т. Ян, «Оценка статуса p16 орофарингеальной плоскоклеточной карциномы путем комбинированной оценки количества окрашенных клеток и слияния окрашивание p16: подтверждение клинических результатов», The American Journal of Surgical Pathology , vol. 40, нет. 9, стр. 1261–1269, 2016.

Мохиндра, К. Хеннрик, Г. К. Хартиг, П. М. Харари и Д. Т. Ян, «Оценка статуса p16 орофарингеальной плоскоклеточной карциномы путем комбинированной оценки количества окрашенных клеток и слияния окрашивание p16: подтверждение клинических результатов», The American Journal of Surgical Pathology , vol. 40, нет. 9, стр. 1261–1269, 2016.