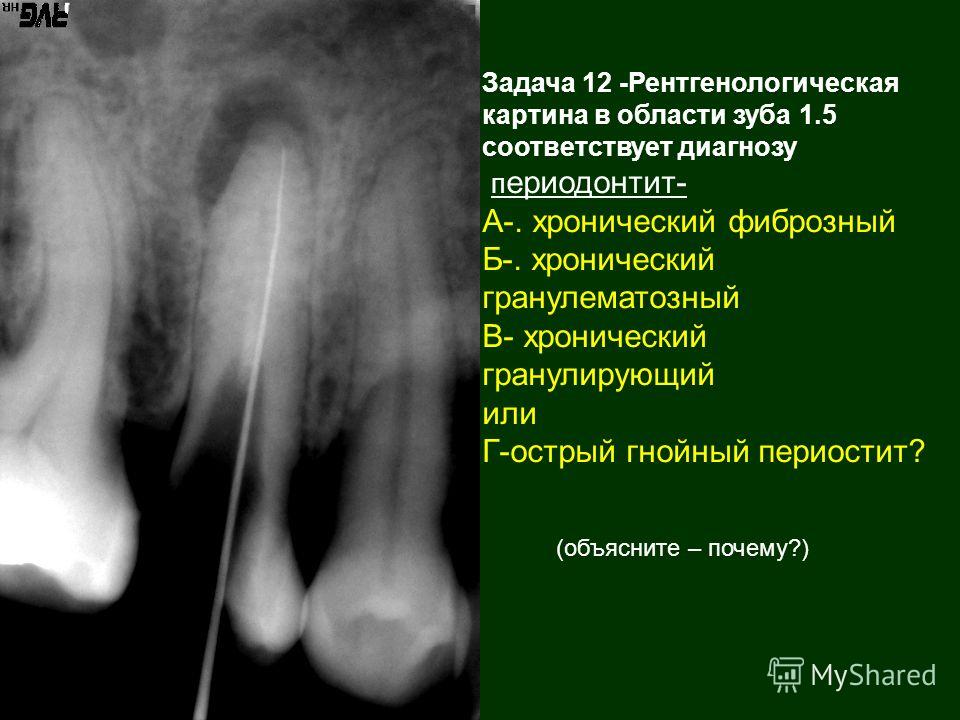

Вопросы дифференциальной диагностики костно-суставной патологии. — 24Radiology.ru

Болезни костно-суставной системы и соединительной ткани представляют актуальную медико-социальную проблему не только национального, но и мирового значения.

Занимают одно из ведущих мест в структуре первичной и общей заболеваемости населения.

Являются наиболее частой причиной длительных болей и нетрудоспособности.

Структура костно-суставной патологии.

- дистрофические заболевания

- диспластические заболевания

- метаболические заболевания

- травма

- воспалительные заболевания

- неопластические заболевания

Вопросы, на которые должен ответить рентгенолог при обнаружении образования кости.

1 — неопластическое, инфекционное образование или результат дистрофических (диспластических) изменений или обменных нарушений

2 — доброкачественное или злокачественное

3 — первичное или вторичное образование

Необходимо использовать не скиалогический, а морфологический язык описания.

Цель лучевых исследований.

• Локализация

• Количественная оценка:

количество образований

инвазия.

• Качественная оценка:

злокачественное или доброкачественное предположительный гистологический тип

• Предполагаемый диагноз:

вариант нормы дистрофические/диспластические изменения нарушения обмена веществ (метаболические) травма

воспаление опухоль

Важно.

Направительный диагноз

• Возраст

• Оценка результатов предыдущих исследований, анализов

• Симптомы и результаты физикального обследования

• Моно – или полировальное поражение

Оценка изменений в анализах

• Остеомиелит – повышенное СОЭ, лейкоцитоз

• Доброкачественные опухоли — нет изменений в анализах

• Саркома Юинга – лейкоцитоз

• Остеосаркома — повышение ЩФ

• Метастазы, миеломная болезнь – анемия, повышение кальция в крови

• Миеломная болезнь – белок Бенс-Джонсона в моче

Оценка.

• Локализация образования

• Число образований

• Деструкция/склеротические изменения кости

• Наличие гиперостоза

• Тип периостальной реакции

• Изменения в окружающих тканях

Количественная оценка.

• Первичные опухоли – чаще солитарные

• Метастазы и миелома – множественные

Группы основных изменений

• изменениями формы и величины кости

• изменениями контуров кости

• изменениями костной структуры

• изменения надкостницы, хряща

• изменения окружающих мягких тканей

Группы основных изменений.

• Искривление кости (дугообразное, угловое, S -образное)

• Изменение длины кости (укорочение, удлинение)

• Изменение объема кости (утолщение (гиперостоз, гипертрофия), истончение, вздутие)

• Изменение костной структуры

остеолиз (деструкция, остеопороз, остеонекроз, секвестрация) – хорошо дифференцируемые, слабо дифференцируемые

• остеосклероз

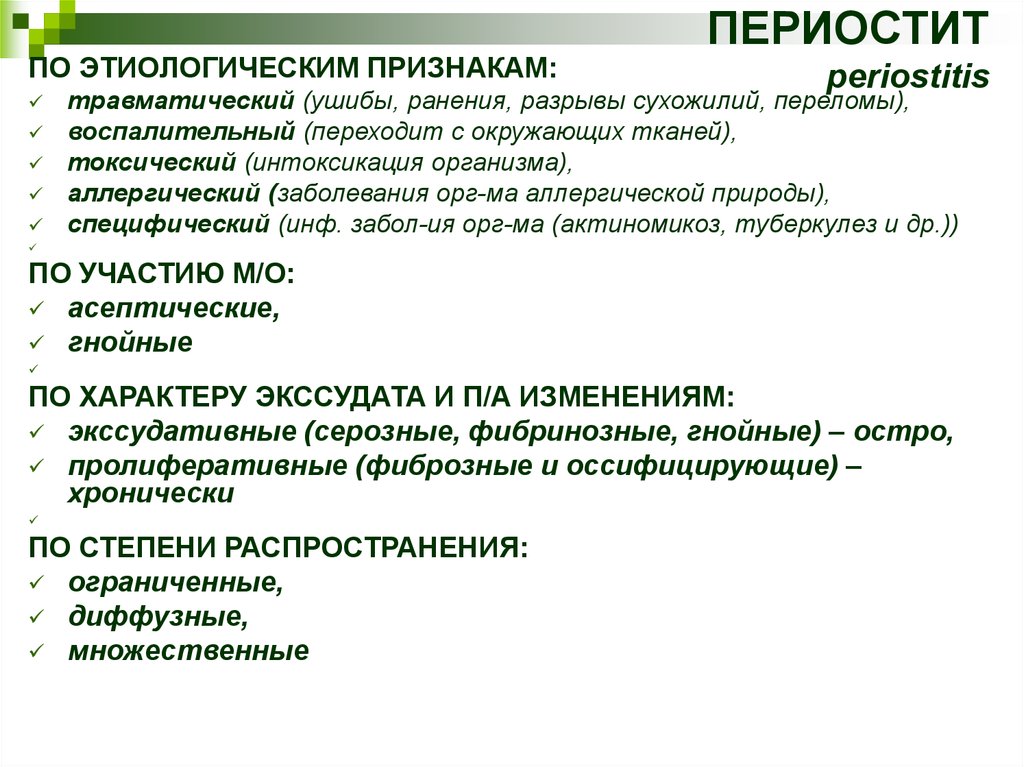

Деструкция костной ткани.

• Доброкачественная — за счет экспансивного роста, повышения давления, надкостница сохраняется (долгое время), доброкачественная персональная реакция

• Злокачественная — инвазивный рост, плохая дифференцировка краев,мягкотканыйкомпонент, злокачественная периостальная реакция, периостальная гиперплазия, рисунок «изъеденный молью»

Кортикальная деструкция.

Определяется при широком спектре патологии, воспалительных измениях доброкачественных и злокачественных опухолях. Полная деструкция может быть при высокодифференцированных злокачественных опухолях, при локальных агрессивных доброкачественных образованиях, таких как эозинофильная гранулема, при остеомиелите. Частичная деструкция может быть у доброкачественных и низкодифференцированных злокачественных опухолях.

Фестончатость по внутренней поверхности (эндостальная) может при фиброзном кортикальном дефекте и низкодифференцированных хондросаркомах.

Вздутие кости так же является вариантом кортикальной деструкции — происходит резорбция эндоста и костеобразование за счет периоста, «неокортекс» может быть гладким, непрерывным и с участками прерывистости.

По данным рентгенографии при злокачественных мелко- круглоклеточных опухолях (саркома Юинга, мелкоклеточная остесакрома, лимфома, мезенхимальная хондросаркома) целостность кортикальной пластинки может быть сохранена, но, распространяясь чрез гаверсовы каналы, они могут формировать массивный мягкотканый компонент.

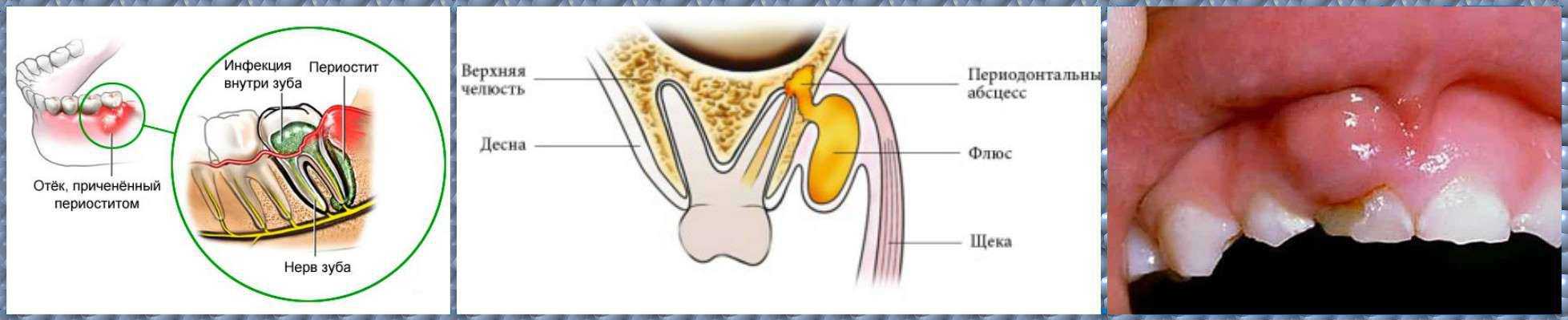

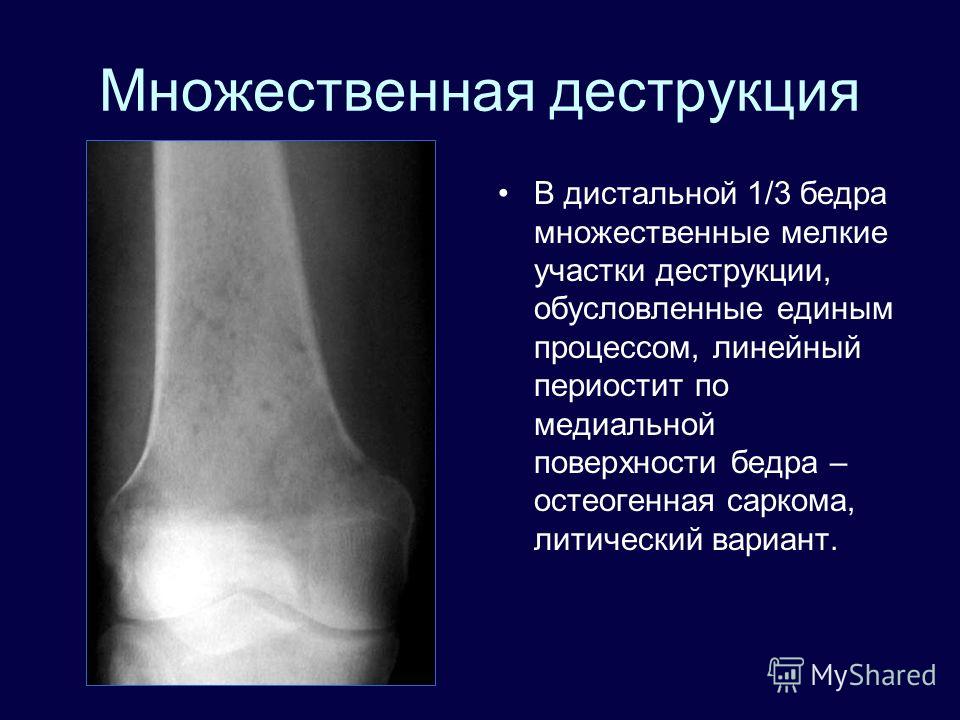

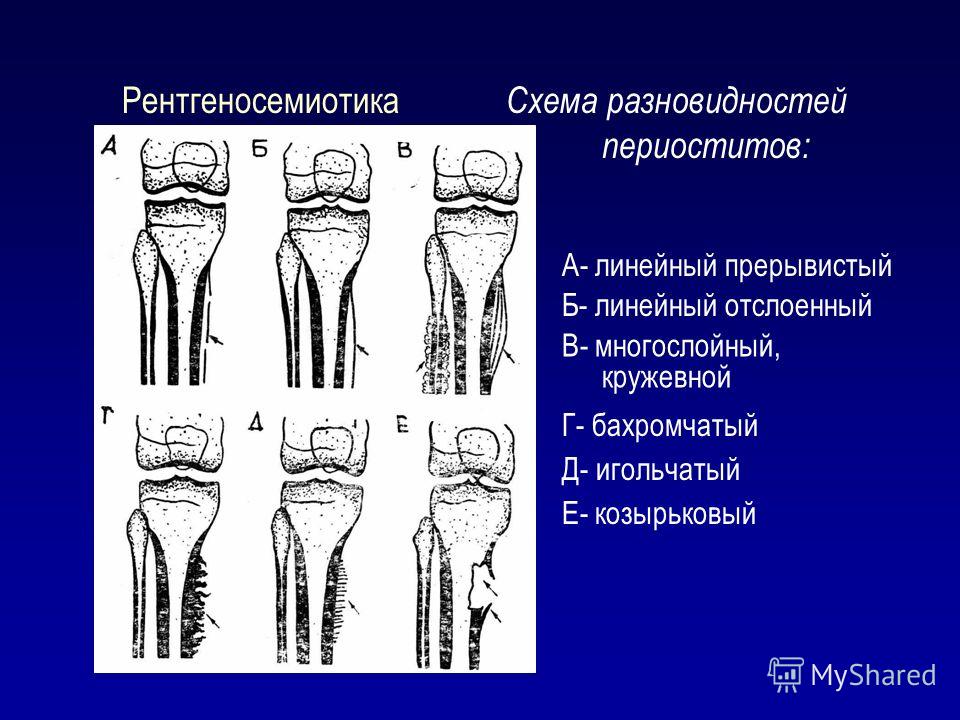

Типы персональной реакции.

- Солидный – линейный, отслоенный периостит

- «Луковичный» — слоистый периостит

- Спикулообразный – игольчатый периостит

- Козырек Кодмана (Codman) – периостит в виде козырька

- В отечественной практике деление на доброкачественный и агрессивные типы не используется и является противоречивым.

- Типы периостальной реакции

Линейный периостит (слева)

Луковичный периостит (справа)

- Типы периостальной реакции

Спикулообразный периостит (слева)

Козырек Кодмана (справа)

Кальцификация матрикса.

• Кальцинация хондроидного матрикса в хрящевых опухолях. Симптом «попкорна», кальцинация по типу хлопьев, по типу колец и дуг.

• Кальцинация остеоидного матрикса в остеогенных опухолях. Трабекулярная оссификация. Может быть в доброкачественных (остеоид остеома) и злокачественных опухолях (остеогенная саркома)

Остеомиелит.

— бактериальное воспаление костного мозга после металлоостеосинтеза (чаще у взрослых)

— ограниченный гнойный очаг с формированием деструкции (очаговый остеомиелит)

— поверхностная форма – затрагивает кортикальный слой кости и окружающие мягкие ткани

— распространенный тип остеомиелита – обширное поражение кости на фоне предшествующего процесса

— хронический остеомиелит – слоистые периостальные наслоения, происходит чередование процесса периостального костеобразования (периостоз) с образованием новой кости

— отек костного мозга (рентген негативная фаза, до 4 недель, метод выбора — МРТ )

— инфильтрация парасоссальных мягких тканей

— гнойное воспаление костного мозга

— некротизация костного мозга

— очаги деструкции

— образование секвестров

— распространение гноя вдоль мышечных структур, образование свищей

Сравнительное изображение остеомиелита

1) остеогенная саркома

2) остеомиелит

3) эозинофильная гранулема.

Отек костного мозга.

Отек мозга визуализируется при 15 разных патологиях.

- Слева — отек при ревматоидном артрите

- В центре — отек при талассемии

Остеоартроз.

1 стадия

— субхондральный склероз

— краевые костные разрастания

2 стадия

субхондральные кисты (геоды)  выход на край — эрозии

сужение суставной щели

3 стадия

-дефигурация суставный поверхностей, нарушение взаимоотношения в суставе

— хондромаляция, субхондральный отек (МРТ)

— выпот в суставе (реактивный синовиит, МРТ)

— вакуум-феномен (кт)

Геоды встречаются при:

— остеоартрозы

- ревматоидный артрит (так же эрозии)

— болезни с нарушением отложения кальция (пирофосфатная

артропатия, хондрокальциноз, гиперпаратиреоидизм)

— аваскулярный некроз

Геоды. Эрозии.

Гиперпаратиреоз.

• поднадкостничная резорбция в трубчатых костях кистей (лучевая часть), шейке бедренной кости, проксимальный отдел большеберцовой кости, ребрах

• туннелирование кортикального слоя

• опухоль Брауна (бурые опухоли) – литическое поражение с четкими ровными краями, раздувает надкостницу, м. б. кровоизлияние (кости таза, ребра, бедренная кость, кости лица). Чаще у женщин, возраст 30-60 лет. Развиваются У 20 % больных гиперапаратиреозом. Гетерогенный сигнал во последовательности на МРТ

б. кровоизлияние (кости таза, ребра, бедренная кость, кости лица). Чаще у женщин, возраст 30-60 лет. Развиваются У 20 % больных гиперапаратиреозом. Гетерогенный сигнал во последовательности на МРТ

• хондрокальциноз

Опухоль Брауна при гиперпаратиреозе

Возрастное распределение костных образований.

Локализация костных образований

FD- фиброзная дисплазия

Ewing – саркома Юинга

EG- эфозиноф.гранулема

Osteoidosteoma- остеоид- остеома

NOF – не оссифицир. Фиброма

SBC – простая костная киста

CMF – хондромиксоидная фиброма

ABC – анеривзматическая костная киста

Osteosarcoma – остеогенная саркома

Chondroblastoma – хондробластома

Osteohondroma – остеохондрома

Enchondroma-энхондрома

Chondrosarcoma –

хондросаркома

Infection — инфекция

Geode (геоды) –

субхондральная киста

Giant CT (GCT) – гигантоклеточная опухоль

Metastasis – метастаз

Myeloma –миелома

Lymphoma – лимфома

HPT- гиперпаратиреоидизм

Расположение.

• Центральное: простая костная киста, аневризматическая костная киста, эозинофильная гранулема, фиброзная дисплазия, энхондрома.

• Эксцентричное: остеосаркома, неоссифицирующая фиброма,хондробластома, хондромиксоидная фиьрома, остеобластома, гиганоклеточные опухоли.

• Кортикальное: остеоид-остеома.

• Юкстакортикальное : остеохондрома, парадоксальная остеосаркома

Принцип оценки рентгенографии.

Отношение возраста и наиболее частой патологии.

FD- фиброзная дисплазия

Ewing – саркома Юинга

EG- эфозиноф.гранулема Osteoidosteoma- остеоид-остеома

NOF – не оссифицир. Фиброма

SBC – простая костная киста

CMF – хондромиксоидная фиброма ABC – анеривзматическая костная киста Osteosarcoma – остеогенная саркома Chondroblastoma –хондробластома Osteohondroma – остеохондрома Enchondroma-энхондрома Chondrosarcoma – хондросаркома Infection — инфекция

Geode (геоды) – субхондральная киста

Giant CT (GCT) – гигантоклеточная опухоль Metastasis – метастаз

Myeloma –миелома

Lymphoma – лимфома

HPT- гиперпаратиреоидизм

Leukemia — лейкемия

Bone island –костные островки

Low grade – низкодифференцированная

High grade — высокодиффернцированная Parosteal Osteosar – параостальная остеосаркома

Ключевые моменты дифференциальной диагностики.

• Основная масса костных опухолей — остеолитические.

• У пациентов до 30 лет наличие зон роста является нормой

• Метастазы и миеломная болезнь всегда включаются в дифференциальный ряд множественного литического поражения у поражения у пациентов старше 40 лет

• Остемиелит (инфекция) и эозинофильная гранулемы могут симулировать злокачественную опухоль (агрессивный тип периостальной реакции, деструкция кортикальной пластинки, плохое дифференцирование краев)

• Злокачественные опухоли не могут вызывать доброкачественной периостальной реакции

• Наличие периостальной реакции исключает фиброзную дисплазию, энхондрому, неоссифицирующую фиброму, простую костную кисту.

Локализация опухолей костей.

FD-фиброзная дисплазия

Ewing – саркома Юинга

EG- эфозиноф. гранулема Osteoidosteoma- остеоид-остеома NOF – не оссифицир. Фиброма SBC – простая костная киста

CMF – хондромиксоидная фиброма ABC – анеривзматическая костная

киста

Osteosarcoma – остеогенная саркома Chondroblastoma –хондробластома Osteohondroma – остеохондрома Enchondroma-энхондрома Chondrosarcoma – хондросаркома Infection — инфекция

Geode (геоды) – субхондральная киста Giant CT (GCT) – гигантоклеточная

опухоль

Metastasis – метастаз

Myeloma –миелома

Lymphoma – лимфома

HPT- гиперпаратиреоидизм

Leukemia — лейкемия

Bone island –костные островки

Low grade – низкодифференцированная High grade —

высокодиффернцированная Parosteal Osteosar – параостальная

остеосаркома

Специфическая локализация ряда костных образований.

Образования с множественными литическими изменениями по типу «изъеденных молью»

Изменения, которые могут формировать секвестр

Образования с множественными литическими изменениями по типу «мыльных пузырей»

Наиболее частые спинальные литические поражения.

1- гемангиома 2- метастаз

3- множественная миелома

4 — плазмоцитома

Другие варианты спинальных литических поражений.

Болезнь Педжета.

Болезнь Беджета (БП) является довольно распространенным заболеванием во многих европейских странах, США. Оценка распространенности у людей старше 55 лет колебалась от 2% до 5%. Факт, что значительная доля пациентов остаются бессимптомными на протяжении всей их жизни. БП всегда следует рассматривать в дифференциальной диагностике остеосклеротических, а также остеолитических скелетных поражений.

I стадия (литическя) — острая стадия, определяется деструкция кортикального слоя в виде очагов пламени или в форме клина.

II стадия (переходная) – смешанное поражение (остеолиз + склероз).

III стадия (склеротическая) – преобладание склероза с возможной деформацией кости

В монооссальных случаях, частота которых, согласно публикациям, начинается от 10-20% доходя до почти 50%, дифференциальный диагноз может быть гораздо сложнее. В огромном большинстве случаев БП, наличие неоднородных участков костного склероза или остеолиза с искажением трабекулярной архитектуры в сочетании с кортикальным утолщением и фокальным утолщением кости практически патогномоничен для данного заболевания. Бедренная кость является второй наиболее распространенной монооссальной локализацией после таза. В случаях, когда имеется ее дистальное поражение, рентгенологические признаки, характерные для БП, выявляются с меньшей частотой или менее выражены, так что дифференциация с другими процессами, в частности, опухолевыми, может быть затруднена.

Аневризматические костные кисты.

• Интрамедуллярное эксцентричное метаэпизеальное многокамерное кистозное образование

• В полостях определяются множественные уровни жидкости содержащие кровь

• Ограничены мембраной различной толщины, состоящие из костных трабекул и остеокластов

• В 70% — первичные, без явных причин

• В 30% — вторичные, в результате травмы

• Этиология неизвестна, предполагается неопластическая природа

• Половой предрасположенности нет, в любом возрасте

• Чаще располагаются в длинных трубчатых костях и позвоночнике

Аневризматические костные кисты

• Многокамерные кисты с перегородками

• Множественные уровни жидкости

• Склеротическое кольцо по периферии

• При локализации в позвонках – поражает более одного сегмента

• Редко располагается центрально

«Раздувает» кость, вызывает деструкцию костных балок, компактного вещества

• Может распространяться на соседние костные элементы

Еще один случай АКК

Простая костная киста.

Интрамедуллярные, чаще односторонние полости, с серозным или серозно-геморрагическим содержимым, отделены мембраной различной толщины

• Чаще встречаются у мужчин (2/3:1)

Обнаруживаются на первых двух декадах жизни у 80 %

• В 50 % — проксимальная половина плечевой кости

• В 25 % — проксимальная половина бедренной кости

• Третья локализация по частоте встречаемости – проксимальная половина малоберцовой кости

• У пожилых пациентов чаще встречается в таранной и пяточной костях

• Хорошо отграниченные, симметричные

• Не распространяются выше эпифизиальной пластинки

• Располагается в метаэпифизе, с ростом в диафиз

Деформируют и истончают компактную пластинку

• Периостальная реакция отсутствует

• Возможны переломы, на фоне кист

• Септ практически не содержат

• На T2W, stir, PDFS высокий однородный сигнал, низкий на T1W, без солидного компонента. Признаки высокобелкового компонента (кровь, повышение сигнала на T1W) возможно при переломах

Юкстаартикулярная костная киста.

• Ненеоплатическое субхондральное кистозное образование, развивается в результате мукоидной дегенерации соединительной ткани

• Не связно с дистрофическими процессами

• Содержит муцинозную жидкость и отграничена фиброзной тканью с миксоидными имениями

• Если в суставе определяются дистрофические изменения, это изменение трактуется как дегенеративнная субхондральная псевдокиста (чаще носят множественны характер)

• Преобладают мужчины

• 80% — между 30 и 60 годами

• Чаще располагается в тазобедренном, коленном суставах, голеностопных, лучезапястных и плечевых

Юкстаартикулярная костная киста

• Определяется в виде хорошо отграниченного овального или округлого кистозного образования

• Эксцентрично

• Располагается субхондрально, в эпифизах

• Ограничены соединительнотканной мембраной с фибробластами, коллагеном, синовиальными клетками

• Синонимы – внутрикостный ганглион, внутрикостная мукоидная киста.

• Отграничены склеротическим ободком

• Чаще1-2см,редкодо5см

• Дистрофические изменения в суставе не выражены

- Однородный низкий сигнал на T1W, высокий на T2W

- Низкий сигнал во все последовательности в склеротическом ободке

- Может быть отек (высокий сигнал на stir) в прилежащем костном мозге

Метаэпифизиальный фиброзный дефект (фиброзный кортикальный дефект).

• Синоним – неоссифицирующая фиброма (не путать с фиброзной дсиплазией), применяется для образований более 3 см

• Ненеоплатическое образование

• Состоит из фиброзной ткани с многоядерными гигантскими клетками, гемосидерином, воспалительными элементами, гистиоцитами с жировой тканью

• Одно из самых частых опухолеподобных образований костной ткани

• 60% — мужчины, 40% — женщины

• 67% — на второй декаде жизни, 20% — на первой

• Наиболее часто поражает дистальный метаэпифиз бедренной кости и проксимальный метаэпифиз большеберцовой кости. Составляют 80 % случаев

• Длинник располагается вдоль оси кости

• 2-4см, редко до 7 см и более

• Кистозное образование в метаэпифизе, всегда вплотную прилежит к эндостальной поверхности компактной пластинки, часто по периферии склероз, четко отграничена от окружающего костного мозга

• Может вызывать деструкцию кортикальной пластинки, осложняться переломом

• Шире в дистальной части

• Роста через метаэпифизиальную пластинку нет, распространяется по направления к диафизу

• Могут быть геморрагические изменения

• Нет периостальной реакции, изменений со стороны прилежащих мягких тканей

• Сниженный сигнал на T1W, вариабельный на T2W, stir чаще — высокий

Периостальный десмоид.

• Вариант фиброзного кортикального дефекта, локализующийся по дорзальной поверхности дистальной трети бедренной кости

• Семиотика аналогичная фиброзному кортикальному дефекту,толькопроцессограничен кортикальный пластинкой

Фиброзная дисплазия.

• Доброкачественное интрамедуллярное фиброзно-костное диспластическое приобретенное образование

• Может быть моно- и полиоссальное поражение

• Монооссльаная форма – 75%

• Немного преобладают женщины (Ж-54%, М-46%)

• Возрастные характеристики представлены на следующем слайде

• У 3% пациентов с полиоссальной формой развивается синдром McCune-Albright (пятна цвета «кофе с молоком» + эндокринные нарушения, наиболее часто – гонадотропнозависимое преждевременное половое созревание)

Локализация

Длинные трубчатые кости – проксимальная треть бедра, плечевая кость,большеберцовая кость

• Плоские кости — ребра, челюстно-лицевая область — верхняя и нижняя челюсть

• В трубчатых костях локализуется в метаэпифзах и диафизах

При открытых зонах роста – локализация в эпифизах редкость

• Гистологически состоит из фибробластов, плотног о коллагена, богато васкуляризированного матрикса, присутствуют костные трабекулы, незрелые остеоиды, остеобласты

• Возможны патологические переломы, перпендикулярно длинной оси

Патогномоничным признаком является картина «матового стекла» по данным КТ и рентгенографии, реже может наблюдаться картина литических изменений, в зависимости от степени преобладания фиброзного компонента

• Экспансивный рост

• Четкие контуры

• Высокие цифры плотности, в сравнении с губчатым веществом, но меньше, чем у компактного

• Деформирует, «раздувает » кость

• В трубчатых костях формируется деформация по типу «посоха пастуха»

• Периостальная реакция, мягкотканый компонент не выражены, деструкции кортикальной пластинки не определяется

Могут формироваться массы с экспансивным ростом

• Редко хрящевый компонент

• Высокий сигнал на T2W, симптом «матового стекла» определяется как легко минерализованное образование. КТ картина более специфична и показательна

КТ картина более специфична и показательна

• На МРТ могут определяться кисты, четко отграниченные, гомогенно высокий сигнал на T2W

• Фестончатый край внутренней поверхности кортикальной пластинки

Остеофиброзная дисплазия.

• Доброкачественное фиброзно-костное образование

• Синоним – оссифицирующая фиброма

• Чаще у детей, преобладают мальчики

• Первые две декады жизни

• Наиболее частая локализация -передняя кортикальная пластинка большеберцовой, реже малоберцовой костей

• Представляет собой мультифокальное кистозного образование, основной массой, ограниченное передней кортикальной пластинкой и склерозом по периферии

• Деформирует, раздувает кость кпереди и по бокам • Высокий сигнал на T2W, низкий на T1W

• Периостальной реакции нет

• В отличие от фиброзной дисплазии – экстрамедуллярное, кортикальное образование

Оссифицирующий миозит (гетеротопическая оссификация).

Редкое, доброкачественное образование

• Локальное, четко-отграниченное, фиброзно-костное

• Локализуется в мышцах или других мягких тканях, сухожилиях

• Преобладают мужчины

• Могут встречаться в любом возрасте, преобладает подростковый или молодой возраст

• Чаще вовлекается нижняя конечность (четырехглавая и ягодичная мышцы)

• На ранней стадии определяется уплотнение мягких тканей

• С 4 по 6 недели – клочкообразная кальцинация по типу «вуали»

• Кортикальная пластинка не вовлекается

Инвазии костного мозга нет

• Периостальной реакции нет, при близком расположении может казаться ложная принадлежность к кости

• К 3-4 месяцу минерализуется, менее выраженная минерализация в центре, часто наблюдается периферическая кальцинация, по типу скорлупы, или может сохраняться глыбчатая кальцинация.

• На МРТ в виде негомогенной массы (высокий сигнал на T2W, stir, низкий на T1W) участки низкого сигнала на T1W, T2W, PDFS за счет кальцинации, для точной визуализации лучше выполнять T2* (GRE)

• Хрящевой ткани не содержит, что хорошо видно по T2* и PDFS

• КТ более информативна

Лангергансноклеточный гистиоцитоз.

Формы:

— эозинофильная гранулема

— Hand–Schuller–Christian заболевание (диссеминированная форма)

— Letterer–Siwe disease заболевание (диссеминированная форма)

Этиология неизвестна. Менее 1% от всех образований костей. Чаще монооссальная форма, чем полиоссальная. Может быть в любом возрасте, чаще встречается у детей. Свод черепа, нижняя челюсть, позвонки, долинные кости нижних конечностей – редко.

Ребра — чаще поражаются у взрослых

«отверстие в отверстии» — плоские кости (свод черепа), склероз по периферии

— «vertebra plana»

— при поражении длинных трубчатых костей- литическое интрамедуллярное поражение в метаэпифизе илидиафизе

— может быть кортикальная деструкция, периостальная реакция

— очень редко уровень жидкости

— низкий сигнал на T1W, высокий на T2W, stir, накапливают КВ

Метастазы рак молочной железы

Остеоид остеома

Выводы

1. Дифференциальная диагностика в костно-суставной патологии сложна и объемна.

Дифференциальная диагностика в костно-суставной патологии сложна и объемна.

2. Целесообразно и оправданно применять муль тимодальный подход, с использованием данных рентгенографии, КТ, МРТ, УЗ-диагностики

3. Необходимо учитывать данные лабораторных методов исследования и клиническую картину при выстраивании дифференциального ряда.

4. Неукоснительно соблюдать методику и полностью использовать все возможности методов лучевой диагностики (полипозиционная, сравнительная рентгенография, костный режим при КТ ОБП, DWI последовательности при любом очаговом процессе и т.д)

Материал взят из лекции:

- Вопросы дифференциальной диагностики костно-суставной патологии.

Что должен знать рентгенолог? Екатеринбург 2015 - Мешков А.В. Цориев А.Э.

Рентгенологические признаки патологических изменений надкостницы

admin

В норме надкостница на рентгенограммах не видна, но в патологических условиях она нередко обызвествляется и окостеневает. В зависимости от природы процесса (воспалительная или невоспалительная) его называют периоститом или периостозом. При воспалительных поражениях надкостница отодвигается от поверхности кости экссудатом и обызвествляется. Это — так называемый отслоенный периостит (см. рис. III.221)- Он имеет вид нежной узкой прерывистой полоски, расположенной на некотором расстоянии от контура кости. Затем масса обызвествленной надкостницы увеличивается и она иногда приобретает вид бахромы от портьеры («бахромчатый», или «кружевной», периостит). При костных опухолях — саркомах — наблюдаются окостенение надкостницы, отодвинутой от краев новообразования,— периостит в виде козырька, а также окостенения по ходу сосудов, идущих из надкостницы в кость (их не вполне точно называют игольчатым периоститом). Добавим, что сонография позволяет обнаруживать из менения объема надкостницы и находящиеся под ней скопления крови или гноя в «рентгенонегативный» период.

В зависимости от природы процесса (воспалительная или невоспалительная) его называют периоститом или периостозом. При воспалительных поражениях надкостница отодвигается от поверхности кости экссудатом и обызвествляется. Это — так называемый отслоенный периостит (см. рис. III.221)- Он имеет вид нежной узкой прерывистой полоски, расположенной на некотором расстоянии от контура кости. Затем масса обызвествленной надкостницы увеличивается и она иногда приобретает вид бахромы от портьеры («бахромчатый», или «кружевной», периостит). При костных опухолях — саркомах — наблюдаются окостенение надкостницы, отодвинутой от краев новообразования,— периостит в виде козырька, а также окостенения по ходу сосудов, идущих из надкостницы в кость (их не вполне точно называют игольчатым периоститом). Добавим, что сонография позволяет обнаруживать из менения объема надкостницы и находящиеся под ней скопления крови или гноя в «рентгенонегативный» период.

Одна из основных функция надкостницы — создание новой костной ткани. У взрослого человека в нормальных условиях эта функция практически прекращается и появляется только при некоторых патологических состояниях:

У взрослого человека в нормальных условиях эта функция практически прекращается и появляется только при некоторых патологических состояниях:

при травмах;

при инфекционно-воспалительных процессах;

при интоксикациях;

при адаптационных процессах.

Нормальная надкостница на рентгенограммах не имеет собственного теневого отображения. Даже утолщенная и пальпируемая надкостница при простых посттравматических периоститах очень часто на снимках не определяется. Ее изображение появляется только при увеличении плотности в результате обызвествления или оссификации.

Периостальная реакция — это реакция надкостницы на то или иное раздражение, как при поражении самой кости и окружающих ее мягких тканей, так и при патологических процессах в отдаленных от кости органах и системах.

Периостит — реакция надкостницы на воспалительный процесс (травму, остеомиелит, сифилис и т.

Если периостальная реакция обусловлена невоспалительным процессом (адаптационным, токсическим), она должна называться периостозом. Однако, это название не прижилось среди рентгенологов, и любую периостальную реакцию обычно называют периоститом.

Рентгенологическая картина периоститов характеризуется несколькими признаками:

рисунком;

формой;

контурами;

локализацией;

протяженностью;

количеством пораженных костей.

Рисунок периостальных наслоений зависит от степени и характера оссификации.

Линейный или отслоенный периостит выглядит на рентгенограмме как полоска затемнения (оссификации) вдоль кости, отделенная от нее светлым промежутком, обусловленным экссудатом, остеоидной или опухолевой тканью. Такая картина типична для острого процесса (острого или обострения хронического остеомиелита, начальной фазы образования периостальной костной мозоли или злокачественной опухоли).

Рис. 17. Линейный периостит наружной поверхности плечевой кости. Остеомиелит.

Слоистый или луковичный периостит характеризуется наличием на рентгенограмме нескольких чередующихся полос затемнения и просветления, что свидетельствует о толчкообразном прогрессировании патологического процесса (хронический остеомиелит с частыми обострениями и короткими ремиссиями, саркома Юинга).

Рис. 18. Слоистый (луковичный) периостит. Саркома Юинга бедра.

Бахромчатый периостит на снимках представлен относительно широкой, неравномерной, иногда прерывистой тенью, отражающей обызвествление мягких тканей на большем удалении от поверхности кости при прогрессировании патологического (чаще воспалительного) процесса.

Рис. 19. Бахромчатый периостит. Хронический остеомиелит большеберцовой кости.

Разновидностью бахромчатого периостита можно считать кружевной периостит при сифилисе. Для него характерно продольное разволокнение периостальных наслоений , которые к тому же часто имеют неровный волнистый контур (гребневидный периостит).

Рис. 20. Гребневидный периостит большеберцовой кости при позднем врожденном сифилисе.

Игольчатый или спикулообразый периостит имеет лучистый рисунок вследствие тонких полосок затемнения, расположенных перпендикулярно или веерообразно к поверхности кортикального слоя, субстратом которых являются паравазальные оссификаты, как футляры окружающие сосуды. Такой вариант периостита встречается обычно при злокачественных опухолях.

Рис. 21. Игольчатый периостит (спикулы) при остеогенной саркоме.

Форма периостальных наслоений может быть самой разнообразной (веретенообразной, муфтообразной, бугристой, и гребневидной т. д.) в зависимости от локализации, протяженности и характера процесса.

д.) в зависимости от локализации, протяженности и характера процесса.

Особое значение имеет периостит в виде козырька (козырек Кодмана). Такая форма периостальных наслоений характерна для злокачественных опухолей, разрушающих кортикальный слой и отслаивающих надкостницу, которая образует обызвествленный «навес» над поверхностью костью.

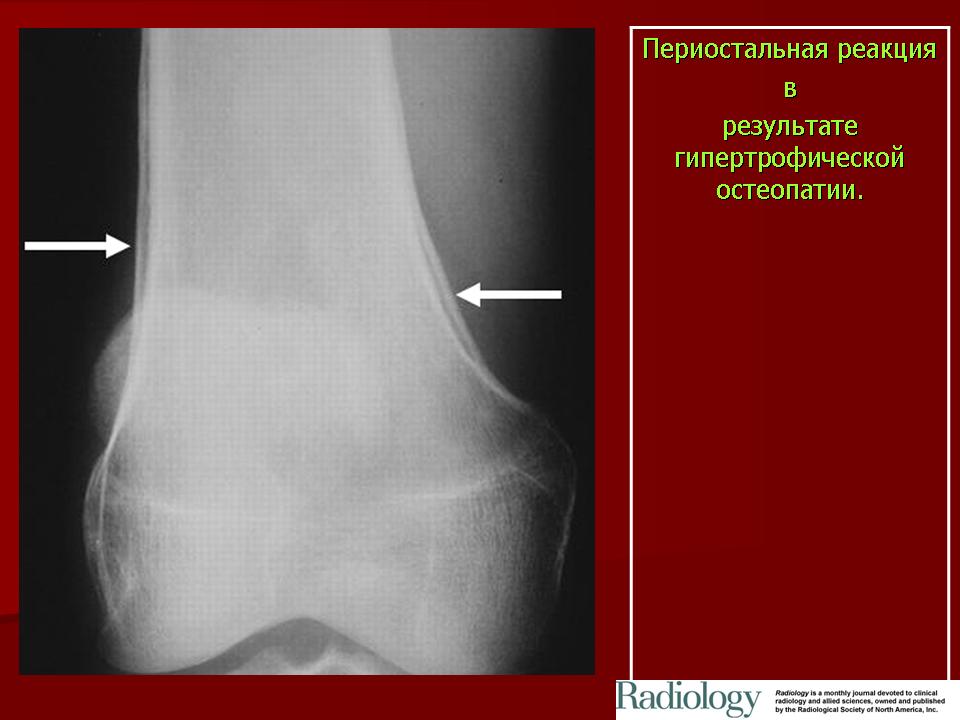

Гипертрофическая остеоартропатия — StatPearls — NCBI Bookshelf

Непрерывное обучение

Гипертрофическая остеоартропатия (ГОА), проявляется наличием утолщений пальцев, повышенной периостальной активностью трубчатых костей, артралгиями и суставным выпотом и характеризуется аномальной пролиферацией кожи, мягких тканей и костных тканей в дистальных отделах конечностей. Различают две формы заболевания – первичную и вторичную. Первичная HOA (PHO), также называемая пахидермопериостозом, включает утолщение пальцев, периостоз и пахидермию и является редким генетическим заболеванием, в то время как вторичная гипертрофическая остеоартропатия связана с различными легочными, сердечными и другими состояниями. В этом упражнении рассматриваются этиология, проявления, оценка и лечение гипертрофической остеоартропатии, а также рассматривается роль межпрофессиональной команды в оценке, диагностике и лечении состояния.

В этом упражнении рассматриваются этиология, проявления, оценка и лечение гипертрофической остеоартропатии, а также рассматривается роль межпрофессиональной команды в оценке, диагностике и лечении состояния.

Цели:

Опишите патофизиологию и прогрессирование гипертрофической остеоартропатии.

Обзор компонентов надлежащего обследования и обследования пациента с гипертрофической остеоартропатией, включая любые показанные визуализирующие исследования.

Обобщите возможные варианты лечения гипертрофической остеоартропатии.

Объясните важность улучшения координации между межпрофессиональной бригадой для улучшения ухода за пациентами с гипертрофической остеоартропатией.

Получите доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.

Введение

Гипертрофическая остеоартропатия (ГОА) характеризуется наличием утолщения пальцев, повышенной периостальной активностью трубчатых костей, артралгиями и суставным выпотом и характеризуется аномальной пролиферацией кожи, мягких тканей и костных тканей в дистальные отделы конечностей. [1][2] Различают две формы заболевания – первичную и вторичную. Первичный HOA (PHO), также называемый пахидермопериостозом, включает утолщение пальцев, периостоз и пахидермию и является редким генетическим заболеванием, в то время как вторичная гипертрофическая остеоартропатия связана с различными легочными, сердечными и другими состояниями.

[1][2] Различают две формы заболевания – первичную и вторичную. Первичный HOA (PHO), также называемый пахидермопериостозом, включает утолщение пальцев, периостоз и пахидермию и является редким генетическим заболеванием, в то время как вторичная гипертрофическая остеоартропатия связана с различными легочными, сердечными и другими состояниями.

Колебание палочек — один из старейших признаков в клинической медицине, впервые описанный Гиппократом у человека с искривленными ногтями и эмпиемой (460–370 гг. до н. э.).[1] Фридрейх был первым, кто научно описал первичную гипертрофическую остеоартропатию в 1868 году как «гиперостоз всего скелета» у двух больных братьев. Touraine, Solente и Gole в 1935 году определили PHO как первичную форму HOA, отличную от HOA, связанной с основным заболеванием, таким как легочное или сердечное заболевание.

Этиология

Гипертрофическая остеоартропатия связана с множеством внутренних заболеваний, в основном легочных и сердечных. Тем не менее, также было описано, что он возникает в связи с желудочно-кишечными и эндокринными заболеваниями, и это известно как вторичная гипертрофическая остеоартропатия. Рак легкого, особенно немелкоклеточный, является наиболее распространенной ассоциацией, и эта ассоциация считается паранеопластическим ревматическим синдромом. PHO, с другой стороны, является генетическим заболеванием и не имеет известной этиологии.[1]

Рак легкого, особенно немелкоклеточный, является наиболее распространенной ассоциацией, и эта ассоциация считается паранеопластическим ревматическим синдромом. PHO, с другой стороны, является генетическим заболеванием и не имеет известной этиологии.[1]

Эпидемиология

Точная заболеваемость и распространенность легочной гипертензии неизвестны.[3] Возраст начала заболевания имеет бимодальное распределение: начальный пик приходится на первый год жизни, а второй — на период полового созревания. Болеют преимущественно мужчины. В исследованиях описано как аутосомно-доминантное, так и рецессивное наследование.[4]

Патофизиология

Первичная и вторичная гипертрофическая остеоартропатия имеют схожие клинические и патологоанатомические особенности, что позволяет предположить, что они могут иметь одинаковую патогенность. Пальцевые утолщения и HOA считаются разными стадиями одного и того же клинического спектра, при этом считается, что утолщения являются первым проявлением до возникновения периостоза. Однако Callemeyn et al. предлагают рассматривать идиопатические клубы и ТСЖ как отдельные явления, поскольку их этиология различается [1].

Однако Callemeyn et al. предлагают рассматривать идиопатические клубы и ТСЖ как отдельные явления, поскольку их этиология различается [1].

Патологическое исследование утолщения пальцев как при первичной, так и при вторичной форме выявляет повышенную плотность капилляров, расширение капилляров, отек и гиперплазию фибробластов и гладкой мускулатуры сосудов. Увеличение фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) рассматривается как патофизиологический механизм. Аномальная васкуляризация, гипоксия, хроническое воспаление в конечном итоге приводят к стимуляции и высвобождению VEGF, и это связано с некоторыми состояниями, связанными с SHO.[5] Исследователи предполагают, что удары палками в первую очередь затрагивают верхние конечности, потому что расстояние до дистальных отделов верхних конечностей короче, чем до дистальных отделов нижних конечностей. Неясно, почему повышенные уровни VEGF влияют исключительно на капилляры концевых фаланг пальцев.

Считается, что аномальная васкуляризация возникает в результате аномальной фрагментации мегакариоцитов в тромбоциты. [3] Как правило, этот процесс происходит в малом круге кровообращения, когда мегакариоциты и скопления тромбоцитов попадают в малый круг кровообращения. В условиях, когда эти агрегаты могут обходить ложа легочных капилляров, например, при шунте слева направо, пороках развития существующей сосудистой сети (т. кровообращение, вызывая гипоксию и высвобождение воспалительных и ростостимулирующих факторов. Этот набор состояний имеет особое значение, учитывая, что избыточные уровни были выявлены у пациентов с PHO и SHO. Кроме того, после устранения основной этиологии у пациентов с SHO, вторичной по отношению к цианотическому заболеванию сердца или новообразованию легких, это значительно снизило VEGF, что привело к резкому разрешению скелетных аномалий [1]. VEGF стимулирует ангиогенез, повышает проницаемость капилляров, способствует стимуляции и миграции остеобластов, формированию новой кости и отеку, что объясняет характерные признаки ГОА.

[3] Как правило, этот процесс происходит в малом круге кровообращения, когда мегакариоциты и скопления тромбоцитов попадают в малый круг кровообращения. В условиях, когда эти агрегаты могут обходить ложа легочных капилляров, например, при шунте слева направо, пороках развития существующей сосудистой сети (т. кровообращение, вызывая гипоксию и высвобождение воспалительных и ростостимулирующих факторов. Этот набор состояний имеет особое значение, учитывая, что избыточные уровни были выявлены у пациентов с PHO и SHO. Кроме того, после устранения основной этиологии у пациентов с SHO, вторичной по отношению к цианотическому заболеванию сердца или новообразованию легких, это значительно снизило VEGF, что привело к резкому разрешению скелетных аномалий [1]. VEGF стимулирует ангиогенез, повышает проницаемость капилляров, способствует стимуляции и миграции остеобластов, формированию новой кости и отеку, что объясняет характерные признаки ГОА.

При PHO геномные исследования выявили мутации в гене, кодирующем 15-гидроксипростагландин-дегидрогеназу (HPGD). HPGD представляет собой фермент, ответственный за расщепление PGE2 в легочной сосудистой сети. Нарушение инактивации из-за обхода этой сосудистой сети или неадекватного расщепления PGE2 15-гидроксипростагландингидрогеназой приводит к более высоким уровням этого простагландина. PGE2 индуцирует транскрипцию VEGF в остеобластах и стимулирует образование кости, активирует эндотелиальные клетки, которые увеличивают транскрипцию VEGF и способствуют локальному ангиогенезу. Этим можно объяснить изменения, наблюдаемые при PHO [1].

HPGD представляет собой фермент, ответственный за расщепление PGE2 в легочной сосудистой сети. Нарушение инактивации из-за обхода этой сосудистой сети или неадекватного расщепления PGE2 15-гидроксипростагландингидрогеназой приводит к более высоким уровням этого простагландина. PGE2 индуцирует транскрипцию VEGF в остеобластах и стимулирует образование кости, активирует эндотелиальные клетки, которые увеличивают транскрипцию VEGF и способствуют локальному ангиогенезу. Этим можно объяснить изменения, наблюдаемые при PHO [1].

Гистопатология

Буллезная деформация пальцев обусловлена избыточным отложением коллагеновых волокон и интерстициальным отеком. Гистологически помимо этих изменений выявляют увеличение количества артериовенозных анастомозов, дилатацию мелких сосудов, гиперплазию сосудов, утолщение сосудистой стенки с периваскулярной лимфоцитарной инфильтрацией.

Наличие телец Вейбеля-Паладе, периваскулярный инфильтрат, эндотелиальная активация и утолщенные, редуплицированные базальные мембраны капилляров подтверждают структурное повреждение сосудов при электронной микроскопии. [6]

[6]

Анамнез и физикальное исследование

Пальцевые клубы присутствуют почти во всех случаях и являются наиболее частыми находками при легочной гипертензии. Это может быть единственным проявлением в легких или ранних случаях. Физический осмотр имеет отношение к диагнозу «барабанные палочки», который обнаруживается при физическом осмотре, и характерна выпуклая деформация кончиков пальцев. Ноготь становится все более выпуклым, а у основания ногтя откладываются мягкие ткани, что приводит к характерному выпуклому или «барабанному» виду кончиков пальцев, а иногда и кончиков пальцев ног. Кожа у основания ногтя становится блестящей и тонкой, а нормальные складки на кончиках пальцев исчезают. При пальпации из-за увеличения отека и мягких тканей можно оценить покачивание ногтевого ложа.

Объективно клубную деятельность можно диагностировать с помощью признака профиля Ловибонда, который отличает дубинную деятельность от псевдодубинной. Симптом Ловибонда является положительным при утолщении, если угол между проксимальным валиком ногтя и ногтем увеличивается более чем на 180 градусов. Увеличенный угол Ловибонда приводит к симптому Шамрота, облитерации ромбовидного окна, образованного противоположными дорсальными поверхностями двухконцевых фаланг. Точность знака Шамрота неясна. Соотношение глубины фаланги также может быть использовано и является диагностическим, когда отношение глубины дистальной фаланги к глубине межфаланги больше 1.

Увеличенный угол Ловибонда приводит к симптому Шамрота, облитерации ромбовидного окна, образованного противоположными дорсальными поверхностями двухконцевых фаланг. Точность знака Шамрота неясна. Соотношение глубины фаланги также может быть использовано и является диагностическим, когда отношение глубины дистальной фаланги к глубине межфаланги больше 1.

Поражение кожи включает гипертрофию кожи и желез. Кожная гипертрофия приводит к огрубению черт лица и образованию складок на коже лица и волосистой части головы (cutis verticis gyrata) [1]. Также может быть цилиндрический отек мягких тканей обеих ног без ямок, что приводит к «слоновьим ногам». Утолщение трубчатых костей может наблюдаться на лодыжках и запястьях, так как мышцы не покрывают эти области. Железистая гипертрофия поражает сальные и потовые железы кожи и приводит к себорее, блефароптозу, акне и гипергидрозу.[3]

Периостоз может протекать бессимптомно или может быть обнаружен из-за болезненности при пальпации пораженного участка. Суставные выпоты могут быть обнаружены в более крупных суставах, особенно в коленях и запястьях. Выпот в мелких суставах может быть труднее оценить из-за отека окружающих мягких тканей.[6]

Суставные выпоты могут быть обнаружены в более крупных суставах, особенно в коленях и запястьях. Выпот в мелких суставах может быть труднее оценить из-за отека окружающих мягких тканей.[6]

Оценка

Серологических тестов для диагностики легочной гипертензии не существует. Физикальные признаки утолщения пальцев с сопутствующими кожными изменениями (огрубение черт лица, отсутствие ямок, цилиндрический отек мягких тканей обеих ног) и утолщение трубчатых костей могут привести к подозрению на гипертрофическую остеоартропатию. Следует исключить вторичные причины ГОА, особенно рак легкого, поскольку ГОА часто является паранеопластическим ревматическим синдромом. Рентгенография грудной клетки может выявить внутригрудную аномалию в случаях изолированного ушиба. Если клубень односторонний, он часто имеет сосудистое или неврологическое происхождение, и следует рассмотреть возможность ангиографии.

Синовиальная жидкость густая и вязкая, с тенденцией к образованию тромбов и без воспалительных клеток. [7]

[7]

Простые снимки конечностей могут показать аномалии тканей и костей даже у бессимптомных пациентов. Барабанные формы можно распознать по наличию различной степени выпуклой деформации мягких тканей, расположенных на дистальном конце пальцев, и патологическому искривлению ногтей. У лиц с длительно существующей клубочковой деформацией может появиться акроостеолиз и редко разрастание пучков. Новообразование кости, как правило, наиболее заметно в поднадкостничной области дистального диафиза костей предплечья и ноги. Периостит вызывает увеличение окружности кости без изменения ее формы. Откладываются несколько слоев новой кости, в результате чего в пораженных костях появляются «луковая кожица». Имеются также сообщения об окостенении связок и межкостных перепонок.[5]

Радионуклидное сканирование костей может быть полезным для ранней диагностики заболевания путем выявления поражения надкостницы. Несмотря на то, что результаты сканирования костей являются чувствительными, они неспецифичны и могут также присутствовать при других состояниях, связанных с периостальной пролиферацией. Позитронно-эмиссионная томография с F-фтордезоксиглюкозой в сочетании с компьютерной томографией может показать признаки периостита и накопления избытка индикатора во внутренних органах, что указывает на возможную этиологию в случаях вторичной ГОА.[8]

Позитронно-эмиссионная томография с F-фтордезоксиглюкозой в сочетании с компьютерной томографией может показать признаки периостита и накопления избытка индикатора во внутренних органах, что указывает на возможную этиологию в случаях вторичной ГОА.[8]

Лечение/управление

Лечение вторичной гипертрофической остеоартропатии — это лечение основного заболевания. Регресс гипертрофической остеоартропатии наблюдался после удаления опухолей легких, коррекции врожденных пороков сердца и лечения инфекционного эндокардита. Имеются также сообщения о регрессии симптомов муковисцидоза после трансплантации легких. Если этиология не установлена, а клубообразование считается первичным, может быть начато симптоматическое лечение. Учитывая общепринятую патофизиологию гиперпродукции VEGF, вызванной PGE2, ингибиторы ЦОГ-2 являются терапией выбора. У пациентов с рефрактерной болью в костях эффективны бисфосфонаты. У пациентов с ГОА с цианотическим врожденным пороком сердца или злокачественными новообразованиями легких октреотид также использовался для облегчения боли.

Дифференциальный диагноз

Колебание — это физический признак, который предупреждает клинициста о возможности гипертрофической остеоартропатии, и его следует отличать от псевдодубления (видимого при вторичном гиперпаратиреозе, связанном с хроническим заболеванием почек, склеродермией, саркоидозом). Угол между ногтевой пластинкой и проксимальным краем ногтя (угол Ловибонда) составляет менее 180 градусов при псевдобулавидной форме, в то время как этот угол превышает 180 градусов при истинной утолщении. Псевдодубинка может быть асимметричной, в то время как дубинчатость имеет тенденцию быть симметричной. Акроостеолиз является классической рентгенологической находкой при псевдодубинах, в то время как разрастание фаланговых пучков наблюдается при утолщениях. Тем не менее, эти результаты могут частично совпадать между клубами и псевдоклубами.

Дермальные изменения грубой, утолщенной кожи могут вызвать подозрение на акромегалию и должны рассматриваться при дифференциальной диагностике ГОА, а также следует искать прогнатизм, рентгенологические изменения увеличенного турецкого седла и повышенный уровень гормона роста.

Акропатия щитовидной железы может также проявляться утолщением пальцев и отеком с периостальной пролиферацией. Обычно это связано с дермопатией щитовидной железы, которую легко спутать с ТСЖ.

У пациентов с синдромом POEMS также могут наблюдаться булавы, гипергидроз и утолщение кожи. Интересно, что как синдром POEMS, так и HOA обычно имеют высокие уровни циркулирующего VEGF. Периостотическая реакция может проявляться при травмах, многоочаговом остеомиелите, гипервитаминозе А, флюорозе, лейкемии, ювенильном идиопатическом артрите, псориатическом артрите, полиоссальных опухолях костей, серповидно-клеточном дактилите.[1][9]] Имеются также несколько сообщений о вызванном вориконазолом узелковом периостите у пациентов после трансплантации почки. Все это необходимо учитывать при дифференциальной диагностике легочной гипертензии [10].

Диагноз легочной гипертензии является диагнозом исключения, и всем пациентам с ГОА следует провести тщательное обследование для выявления вторичных причин, особенно злокачественных новообразований легких.

Прогноз

ПГО является самоизлечивающимся заболеванием, стационарным или спонтанно разрешающимся после активной фазы в подростковом возрасте. Прогноз при SHO, с другой стороны, связан с основным заболеванием, но худшие клинические исходы были зарегистрированы при муковисцидозе, туберкулезе, идиопатическом легочном фиброзе, внешнем аллергическом альвеолите и асбестозе. Его прогностическое значение при злокачественных новообразованиях не изучалось.[1]

Осложнения

Осложнения самой гипертрофической остеоартропатии ограничиваются болью и потерей объема движений из-за отека и периостита.

Сдерживание и просвещение пациентов

Пациенты, проходящие обследование на гипертрофическую остеоартропатию, должны быть готовы предоставить подробный медицинский и семейный анамнез. Помимо предотвращения основного заболевания посредством общего здорового образа жизни, в настоящее время нет никаких известных профилактических мер, которым можно было бы обучать пациентов.

Улучшение результатов медицинских бригад

Пациенты с гипертрофической остеоартропатией могут обращаться к основному опекуну, практикующей медсестре или терапевту. Медицинскому работнику важно знать, что причиной может быть злокачественное новообразование. Таким образом, необходимы тщательный сбор анамнеза и медицинский осмотр. Рентген грудной клетки может выявить поражение легких. В зависимости от результатов необходимо соответствующее направление.

HOA является плохим прогностическим показателем при определенных заболеваниях и может оправдывать более агрессивную терапию при определенных состояниях, таких как немелкоклеточный рак легкого I стадии.[1]

Межпрофессиональная команда — лучший подход к решению ТСЖ (как PHO, так и SHO). В эту команду входят врачи, специалисты и специально обученный медицинский персонал, работающие и общающиеся вместе для достижения оптимального ухода и результатов лечения пациентов. [Уровень V]

Контрольные вопросы

Доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.

Комментарий к этой статье.

Каталожные номера

- 1.

Callemeyn J, Van Haecke P, Peetermans WE, Blockmans D. Клубообразование и гипертрофическая остеоартропатия: понимание диагностики, патофизиологии и клинического значения. Акта Клин Белг. 2016 июнь;71(3):123-30. [PubMed: 27104368]

- 2.

Пинеда С, Мартинес-Лавин М. Гипертрофическая остеоартропатия: что ревматолог должен знать об этом редком заболевании. Реум Дис Клин Норт Ам. 2013 май; 39(2):383-400. [PubMed: 23597970]

- 3.

Zhang Z, Zhang C, Zhang Z. Первичная гипертрофическая остеоартропатия: обновление. Фронт Мед. 2013 март;7(1):60-4. [PubMed: 23345113]

- 4.

Изуми М., Такаяма К., Ябуучи Х., Абэ К., Наканиши Ю. Заболеваемость гипертрофической легочной остеоартропатией, связанной с первичным раком легких. Респирология. 2010 июль; 15 (5): 809-12. [PubMed: 20497387]

- 5.

Нахар И.

, Аль-Шеммери М., Хуссейн М. Вторичная гипертрофическая остеоартропатия: новые взгляды на патогенез и лечение. Галф Джей Онколог. 2007 Январь; 1 (1): 71-6. [Пубмед: 20084716]

, Аль-Шеммери М., Хуссейн М. Вторичная гипертрофическая остеоартропатия: новые взгляды на патогенез и лечение. Галф Джей Онколог. 2007 Январь; 1 (1): 71-6. [Пубмед: 20084716]- 6.

Чакраборти Р.К., Шарма С. StatPearls [Интернет]. Издательство StatPearls; Остров сокровищ (Флорида): 29 августа 2022 г. Вторичная гипертрофическая остеоартропатия. [PubMed: 30020714]

- 7.

Абэ Н., Касахара Х., Койке Т. Гипертрофическая остеоартропатия: обнаружение воспаления надкостницы с помощью ультразвуковой допплерографии. Eur J Ревматол. 2018 июль; 5(2):151-152. [Бесплатная статья PMC: PMC6072694] [PubMed: 30185369]

- 8.

Яп Ф.Ю., Скальски М.Р., Патель Д.Б., Шейн А.Дж., Уайт Э.А., Томасян А., Масих С., Матчук Г.Р. Гипертрофическая остеоартропатия: клинические и визуализационные особенности. Рентгенография. 2017 янв-февраль;37(1):157-195. [PubMed: 27935768]

- 9.

Шмальцинг М. Паранеопластические синдромы в ревматологии.

Z Ревматол. 2018 май; 77(4):309-321. [PubMed: 29637254]

Z Ревматол. 2018 май; 77(4):309-321. [PubMed: 29637254]- 10.

Тан И., Ломасни Л., Стейси Г.С., Лазарь М., Мар В.А. Спектр вызванного вориконазолом периостита с обзором дифференциальной диагностики. AJR Am J Рентгенол. 2019Янв; 212(1):157-165. [PubMed: 30403528]

Увеличение акрала без избытка гормона роста: клиническая загадка

Текст статьи

Меню статьи

- Статья

Текст - Артикул

информация - Цитата

Инструменты - Поделиться

- Быстрое реагирование

- Артикул

метрика - Оповещения

Изображения в…

Расширение акральной области без избытка гормона роста: клиническая загадка

- Сандип Агарвал,

- http://orcid.org/0000-0002-6331-3667Риддхи Дасгупта,

- Томас Виджалил Пол и

- Нихал Томас

- Соответствие

Доктор Риддхи Дасгупта, riddhi_dg{at}rediffmail.

com

com - заболевания гипофиза

- кальций и кости

- заболевания щитовидной железы

Сочетание утолщений пальцев, пахидермии и периостита должно служить основанием для рассмотрения пахидермопериостоза после тщательной оценки, чтобы исключить сердечно-легочные, печеночные и средостенные нарушения.

Сочетание основных и второстепенных клинических признаков делает диагноз более вероятным, хотя необходимо тщательно учитывать дифференциальную диагностику, включая акропатию щитовидной железы, акромегалию и более редкие причины, такие как болезнь Ван Бухема.

Семейный анамнез, особенно если аутосомно-доминантный, должен наводить на мысль о пахидермопериостозе, а не об акромегалии, хотя акромегалия реже может быть семейной.

- ↵

- Фридрих Н

. Hyperostose des gesammten Skelettes. Архив патологической анатомии и физиологии и клинической медицины 1868; 43:83–7.doi:10.1007/BF02117271

- ↵

- Яич я ,

- Яич Z

. Распространенность первичной гипертрофической остеоартропатии в выбранной популяции. Клин Экс Реум 1992;10:73.

- ↵

- Мартинес-Лавин М

. Пальцевые булавы и гипертрофическая остеоартропатия: объединяющая гипотеза. J Ревматол 1987; 14:6–8.

- ↵

- Кастори М ,

- Синибальди л ,

- Мингарелли р , и другие

.

Пахидермопериостоз: обновление. Клин Жене 2005; 68:477–86.doi:10.1111/j.1399-0004.2005.00533.x

Пахидермопериостоз: обновление. Клин Жене 2005; 68:477–86.doi:10.1111/j.1399-0004.2005.00533.x - ↵

- Реджинато ЭйДжей ,

- Скиапачассе В ,

- Герреро р

. Семейная идиопатическая гипертрофическая остеоартропатия и дефекты черепных швов у детей. Скелетный радиол 1982; 8: 105–9 .doi: 10.1007 / BF00349574.

- ↵

- Растоги р ,

- Сума ГН ,

- Пракаш р , и другие

. Пахидермопериостоз или первичная гипертрофическая остеоартропатия: редкий клинико-рентгенологический случай. Indian J Radiol Imaging 2009; 19:123–6.doi:10.4103/0971-3026.50829

- ↵

- Фонсека С ,

- Мартинес-Лавин М ,

- Эрнандес-Родригес А

. Циркулирующие уровни тромбоцитарного фактора роста в плазме у пациентов с гипертрофической остеоартропатией.

Клин Эксперт Ревматол 1992; 10 (прил. 7): 72.

Клин Эксперт Ревматол 1992; 10 (прил. 7): 72. - ↵

- Бахмейер С ,

- Блюм л ,

- Кадранель ДЖФ , и другие

. Миелофиброз у больного с пахидермопериостозом. Clin Exp Дерматол 2005; 30:646–8.doi:10.1111/j.1365-2230.2005.01891.x

- ↵

- Вененси ПЯ ,

- Боффа Г.А. ,

- Дельмас ПД , и другие

. Пахидермопериостоз с гипертрофией желудка, анемией и повышением уровня костного белка Gla в сыворотке крови. Арка Дерматол 1988;124:1831–4.doi:10.1001/archerm.1988.01670120047009

- ↵

- Каби Ф ,

- Мкинси О ,

- Джанани С , и другие

. Отчет о случае. Дж Интерн Мед 2006; 27:710–2.

Авторы Все авторы внесли свой вклад в рукопись и заявили об отсутствии конфликта интересов.

- 90

Кафедра эндокринологии, диабета и обмена веществ, Христианский медицинский колледж и больница, Веллор, Тамил Наду, Индия

http://dx.doi.org/10.1136/bcr-2018-229046

Статистика с сайта Altmetric.com

Запрос разрешений

Если вы хотите повторно использовать любую или всю эту статью, воспользуйтесь ссылкой ниже, приведет вас к службе RightsLink Центра защиты авторских прав. Вы сможете получить быструю цену и мгновенное разрешение на повторное использование контента различными способами.

Описание

Пахидермопериостоз (синдром Турена-Соленте-Голе) представляет собой наследственное заболевание, которое обычно проявляется поражением костей (периостоз), утолщением пальцев и утолщением кожи (пахидермия). Огрубение лица, лопатообразные кисти и стопы с повышенной потливостью могут вызвать диагностическую путаницу между акромегалией и пахидермопериостозом. Мы сообщаем о случае 18-летнего мужчины с прогрессирующим увеличением рук и ног, повышенной потливостью ладоней и подошв и опущением век с рождения. Семейная история подобной болезни присутствовала у его тети и дедушки по материнской линии. Был заподозрен пахидермопериостоз, который был дополнительно оценен с помощью гормонального исследования и рентгенологических исследований. Мы поставили диагноз полного (классического) пахидермопериостоза на основании результатов нормального инсулиноподобного фактора роста-1, гипергидроза, блефароптоза, утолщения кожи, утолщения пальцев и выраженных рентгенологических аномалий.

Семейная история подобной болезни присутствовала у его тети и дедушки по материнской линии. Был заподозрен пахидермопериостоз, который был дополнительно оценен с помощью гормонального исследования и рентгенологических исследований. Мы поставили диагноз полного (классического) пахидермопериостоза на основании результатов нормального инсулиноподобного фактора роста-1, гипергидроза, блефароптоза, утолщения кожи, утолщения пальцев и выраженных рентгенологических аномалий.

18-летний мужчина, житель Джаркханда, Индия, обратился с основными жалобами на прогрессирующее непропорциональное увеличение и чрезмерную потливость рук и ног с рождения (рис. 1А, В). Он родился от некровного брака в срок с массой тела при рождении 2,6 кг. Антенатальный и перинатальный периоды протекали гладко. Вехи его развития и успеваемость в школе были нормальными. Он не указал в анамнезе сердцебиения, непереносимости жары, потери веса или гипердефекации. Также не было в анамнезе головной боли, нарушений зрения или других признаков гормональной недостаточности передней доли гипофиза. Тем не менее, у его тети по материнской линии и дедушки по материнской линии была семейная история подобных увеличенных рук и ног.

Тем не менее, у его тети по материнской линии и дедушки по материнской линии была семейная история подобных увеличенных рук и ног.

Рисунок 1

(A и B) Избыток мягких тканей на руках и ногах с утолщением.

При осмотре: нормотензия, рост 163 см (рост SD −2,1, средний рост родителей 166,5 см), вес 54 кг (5–10 центиль) и отношение верхнего сегмента к нижнему сегменту 0,87. У него были нормальные вторичные половые признаки со стадией Таннера G4, P4 и A+. Его руки и ноги были увеличены с двусторонними опухолями коленей. У него гипергидроз ладоней и подошв с двусторонним мелким тремором. У него не было прогнатизма, но была деформация зубов. Зобов и гинекомастии не было. У него также было небольшое опущение обоих век и выпуклый нос (рис. 2). Барабанные палочки 4 степени присутствовали как на руках, так и на ногах (рис. 1А, В).

Рисунок 2

Демонстрирует небольшое опущение века и носа в виде луковицы.

Системное обследование было практически нормальным. Дальнейшие исследования выявили наличие железодефицитной анемии легкой степени без каких-либо других отклонений от нормы показателей периферической крови. У него были нормальные печеночные пробы, креатинин сыворотки и электролиты; гормональная оценка показала, что уровни тиреотропного гормона составляют 3,2 мМЕ/л (N=0,3–4,5) с общим T4=10,2 мкг/дл (N=4–12) и свободным T4=1,19 нг/дл (N=0,8–1,8). Инсулиноподобный фактор роста (IGF)-1–210 нг/мл (нормальный диапазон, 109–527) были нормальными с подавлением гормона роста после перорального приема 75 г глюкозы до 0,12 нг/мл (норма <0,4). Серологическое исследование на заболевания соединительной ткани и васкулит было отрицательным, при этом отмечался дефицит витамина D (25-ОН витамин D=9,6 нг/мл, норма >30). Рентгенологическая оценка длинных костей предполагала периостит преимущественно в диафизарной области (рис. 3). Рентгенограмма обеих рук и ног указывала на обширное увеличение мягких тканей и признаки периостита и акроостеолиза (рис. 4А, В). В то время как нормальная эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) исключала возможность язв или эрозий желудка, ведущих к кровопотере, сердечно-легочные причины состояния были исключены на основании обычных исследований, включая ЭКГ, эхокардиограмму, анализ газов артериальной крови , рентген грудной клетки и легочные функциональные пробы. На основании этих клинических, биохимических и рентгенологических данных был поставлен диагноз классический (полный) пахидермопериостоз с легкой железодефицитной анемией алиментарной этиологии.

4А, В). В то время как нормальная эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) исключала возможность язв или эрозий желудка, ведущих к кровопотере, сердечно-легочные причины состояния были исключены на основании обычных исследований, включая ЭКГ, эхокардиограмму, анализ газов артериальной крови , рентген грудной клетки и легочные функциональные пробы. На основании этих клинических, биохимических и рентгенологических данных был поставлен диагноз классический (полный) пахидермопериостоз с легкой железодефицитной анемией алиментарной этиологии.

Рисунок 3

Длинные кости с периостальным утолщением в основном в диафизарной области (стрелки).

Рисунок 4.

(A и B). Избыток мягких тканей в руках и ногах с признаками периостита (зеленая стрелка) и акроостеолиза (первый и второй пальцы ног, оранжевая стрелка).

Пахидермопериостоз был впервые описан Friedreich в 1868 г.1, который назвал его «гиперостозом всего скелета». Предполагаемая распространенность заболевания составляет 0,16%2, симптомы обычно появляются в период полового созревания, соотношение мужчин и женщин составляет 7:13, тяжело поражает мужчин. Хотя доказана аутосомно-доминантная модель с неполной пенетрантностью и вариабельной экспрессией, были предложены как аутосомно-рецессивные, так и сцепленные с Х-хромосомой модели наследования. Также описана инфантильная форма5, которая характеризуется ранним проявлением с увеличением и отсроченным закрытием черепных швов, открытым артериальным протоком и кожными проявлениями. Это состояние медленно прогрессирует в течение нескольких лет, а затем самоограничивается.

Предполагаемая распространенность заболевания составляет 0,16%2, симптомы обычно появляются в период полового созревания, соотношение мужчин и женщин составляет 7:13, тяжело поражает мужчин. Хотя доказана аутосомно-доминантная модель с неполной пенетрантностью и вариабельной экспрессией, были предложены как аутосомно-рецессивные, так и сцепленные с Х-хромосомой модели наследования. Также описана инфантильная форма5, которая характеризуется ранним проявлением с увеличением и отсроченным закрытием черепных швов, открытым артериальным протоком и кожными проявлениями. Это состояние медленно прогрессирует в течение нескольких лет, а затем самоограничивается.

Это заболевание может проявляться в трех формах: классическая или полная (утолщение кожи, скелетные изменения и утолщение пальцев), неполная (скелетные изменения без вовлечения кожи) и усеченная форма (утолщение кожи с минимальными скелетными изменениями). Основные критерии включают периостоз, пахидермию и утолщение пальцев. 6 Второстепенные критерии, упоминаемые в литературе, включают блефароптоз, гипергидроз, артралгию, себорею, суставной выпот, язву желудка, извилистость кожи, гиперемию, отек, акне, колоннообразные ноги. У нашего пациента было три основных критерия (пальцевые палочки, костные изменения на рентгенограмме скелета и утолщение кожи) и три второстепенных критерия (суставной выпот, потливость и блефароптоз), которых было достаточно, чтобы отнести его к случаям полного (классического) пахидермопериостоза. Точная причина неизвестна, но недавно в качестве возможной этиологии были предложены мутации в 15-ОН-простагландиндегидрогеназе на хромосоме 4q34.1.7 В нашем случае был запланирован генетический анализ, но его не удалось провести из-за финансовых ограничений пациента.

У нашего пациента было три основных критерия (пальцевые палочки, костные изменения на рентгенограмме скелета и утолщение кожи) и три второстепенных критерия (суставной выпот, потливость и блефароптоз), которых было достаточно, чтобы отнести его к случаям полного (классического) пахидермопериостоза. Точная причина неизвестна, но недавно в качестве возможной этиологии были предложены мутации в 15-ОН-простагландиндегидрогеназе на хромосоме 4q34.1.7 В нашем случае был запланирован генетический анализ, но его не удалось провести из-за финансовых ограничений пациента.

Поскольку пациент не жаловался на какие-либо симптомы со стороны органов зрения или косметические проблемы, связанные с опущением век, активное вмешательство было отложено, и пациенту было рекомендовано периодически наблюдаться. Дифференциальная диагностика этого редкого состояния включает сифилитический периостит, акропатию щитовидной железы, акромегалию, болезнь Ван Бухема, диафизарную дисплазию, вторичную гипертрофическую остеоартропатию и хронические воспалительные ревматические заболевания.

Сообщалось о ряде доброкачественных и злокачественных заболеваний8, связанных с пахидермопериостозом. К ним относятся эпидермоидная карцинома лица, гипертрофический гастрит, пептическая язва, аденокарцинома желудка, болезнь Крона и миелофиброз. Вследствие увеличения объема мягких тканей и гиперостоза могут возникать такие осложнения, как птоз, сдавление нервных окончаний, нарушения слуха, кифоз, артроз, остеонекроз головки бедренной кости и синдром запястного канала. У нашего пациента не было ни одного из этих осложнений. Анемия, наблюдаемая у этих пациентов, может быть многофакторной, включая миелофиброз, язву желудка и желудочно-кишечное кровотечение, а также возможный сывороточный ингибитор эритропоэтина.9Ни один из них не присутствовал при исследованиях у нашего пациента, и железодефицитная анемия была связана с дефицитом питания. Ему была назначена пероральная терапия препаратами железа, и было запланировано последующее наблюдение.

В настоящее время специфического лечения не существует. Медикаментозное лечение10 показано для улучшения симптомов и включает нестероидные противовоспалительные препараты, колхицин, кортикостероиды, ретиноиды, трициклические антидепрессанты, ризедронат, памидронат и тамоксифен цитрат для контроля артрита. Ботулинический токсин-А также применялся в косметических целях. Хирургическое лечение может включать коррекцию деформаций костей, если таковые имеются, и пластическую операцию по уродству. Прогноз при этом заболевании благоприятный, продолжительность жизни больных нормальная. Нашему пациенту было рекомендовано регулярное наблюдение, и в настоящее время он принимает только пероральные препараты железа и витамина D из-за анемии и дефицита витамина D.

Медикаментозное лечение10 показано для улучшения симптомов и включает нестероидные противовоспалительные препараты, колхицин, кортикостероиды, ретиноиды, трициклические антидепрессанты, ризедронат, памидронат и тамоксифен цитрат для контроля артрита. Ботулинический токсин-А также применялся в косметических целях. Хирургическое лечение может включать коррекцию деформаций костей, если таковые имеются, и пластическую операцию по уродству. Прогноз при этом заболевании благоприятный, продолжительность жизни больных нормальная. Нашему пациенту было рекомендовано регулярное наблюдение, и в настоящее время он принимает только пероральные препараты железа и витамина D из-за анемии и дефицита витамина D.

, Аль-Шеммери М., Хуссейн М. Вторичная гипертрофическая остеоартропатия: новые взгляды на патогенез и лечение. Галф Джей Онколог. 2007 Январь; 1 (1): 71-6. [Пубмед: 20084716]

, Аль-Шеммери М., Хуссейн М. Вторичная гипертрофическая остеоартропатия: новые взгляды на патогенез и лечение. Галф Джей Онколог. 2007 Январь; 1 (1): 71-6. [Пубмед: 20084716] Z Ревматол. 2018 май; 77(4):309-321. [PubMed: 29637254]

Z Ревматол. 2018 май; 77(4):309-321. [PubMed: 29637254] com

com

Пахидермопериостоз: обновление. Клин Жене 2005; 68:477–86.doi:10.1111/j.1399-0004.2005.00533.x

Пахидермопериостоз: обновление. Клин Жене 2005; 68:477–86.doi:10.1111/j.1399-0004.2005.00533.x  Клин Эксперт Ревматол 1992; 10 (прил. 7): 72.

Клин Эксперт Ревматол 1992; 10 (прил. 7): 72.