Вопросы для подготовки к собеседованию по периферической нервной системе

Модуль «СПИННОМОЗГОВЫЕ И ЧЕРЕПНЫЕ НЕРВЫ. ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА»

1. ЧЕРЕПНЫЕ НЕРВЫ

- III пара черепных нервов: ядра и состав волокон, места выхода из мозга и из черепа, ход и зона иннервации.

- IV и VI пары черепных нервов: ядра и состав волокон, места выхода из мозга и черепа, ход и зона иннервации.

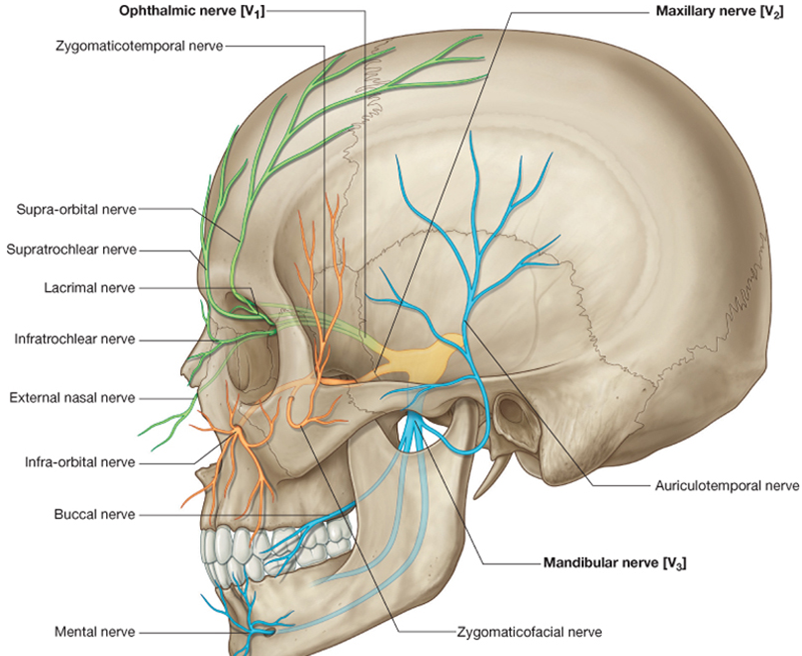

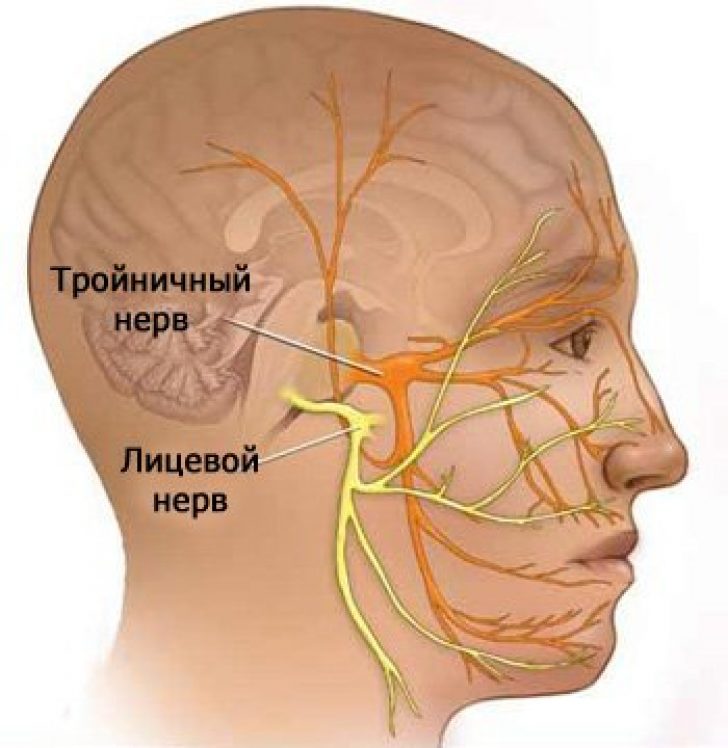

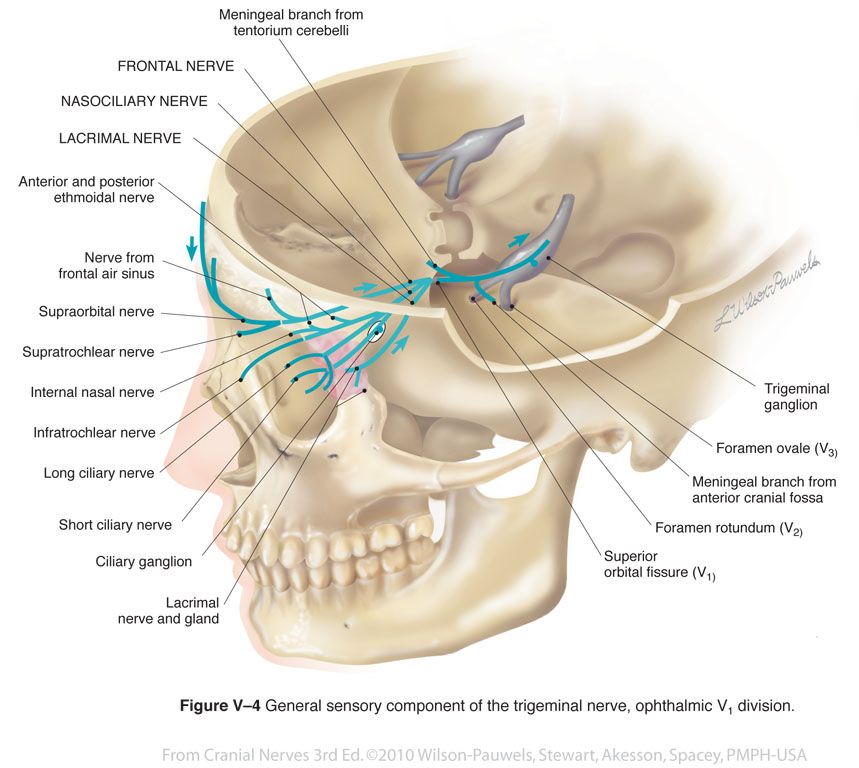

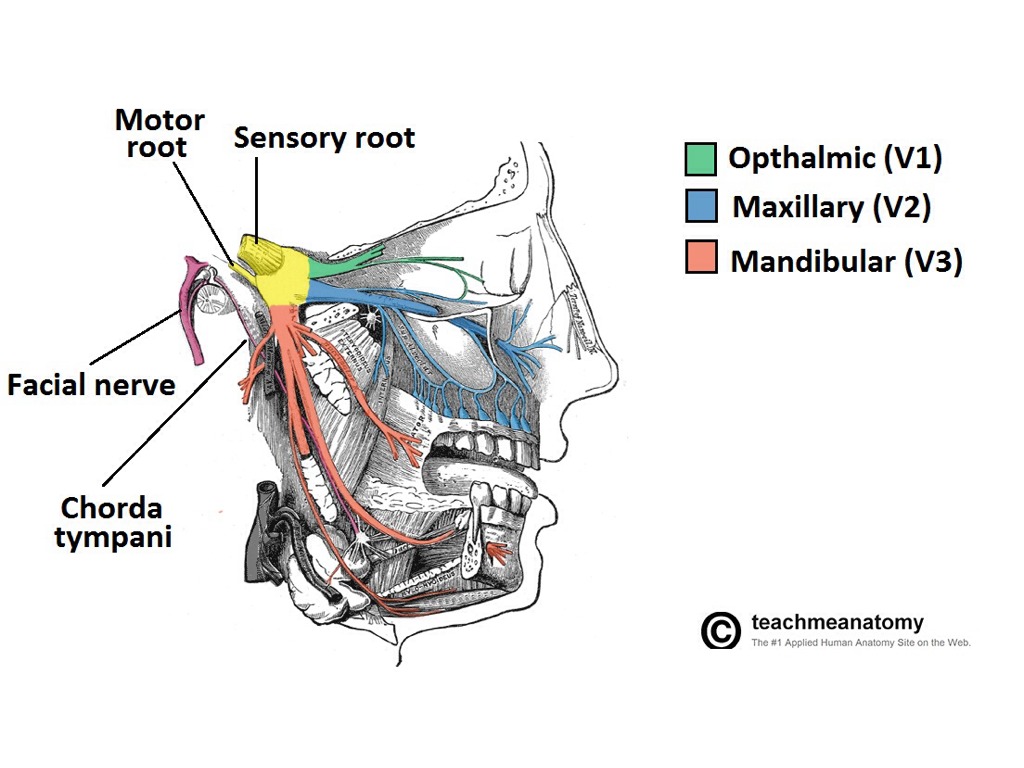

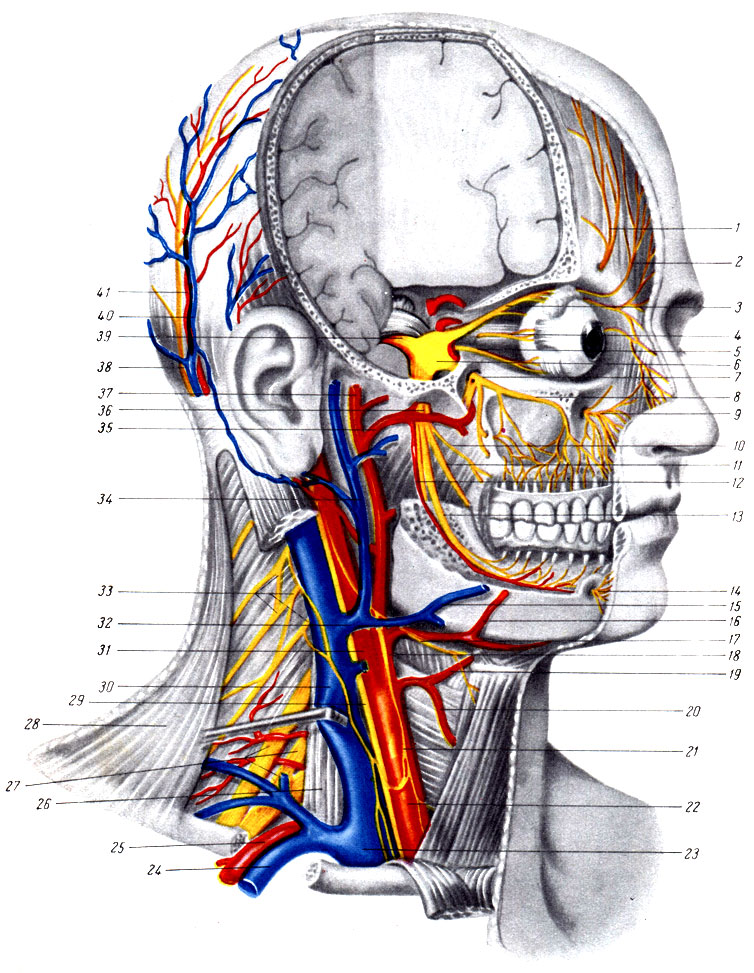

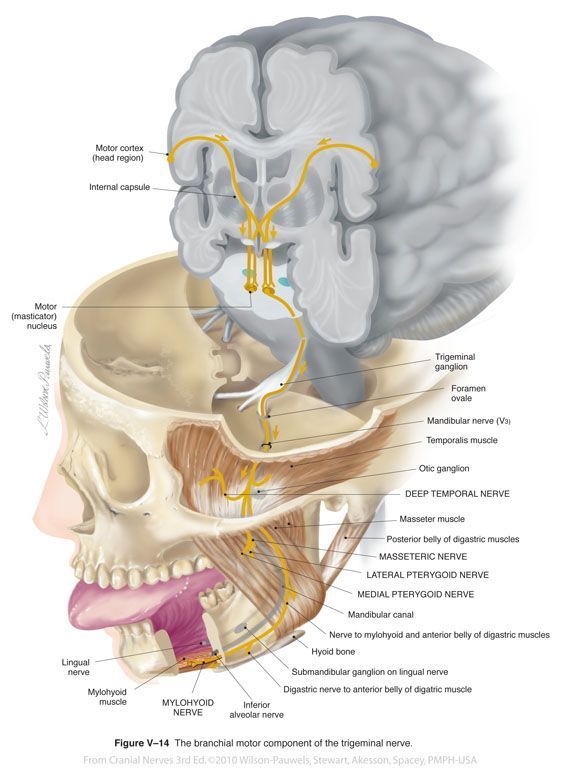

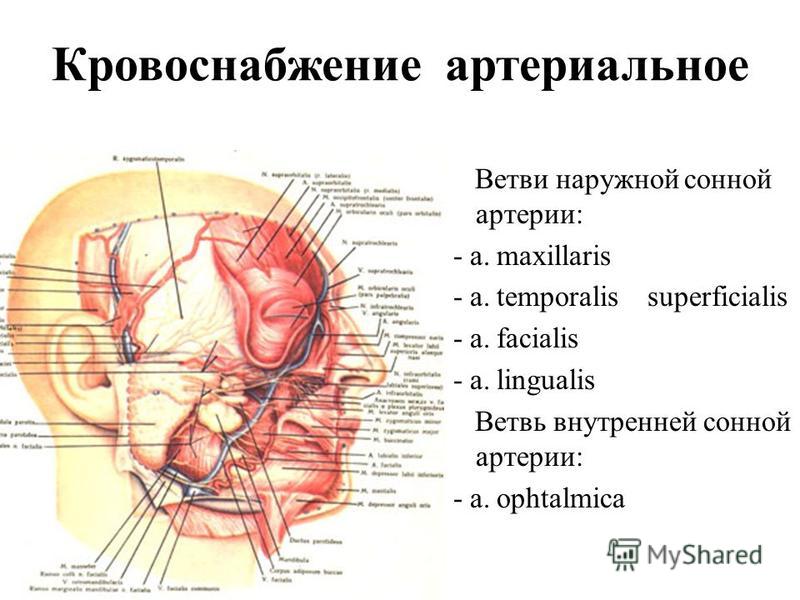

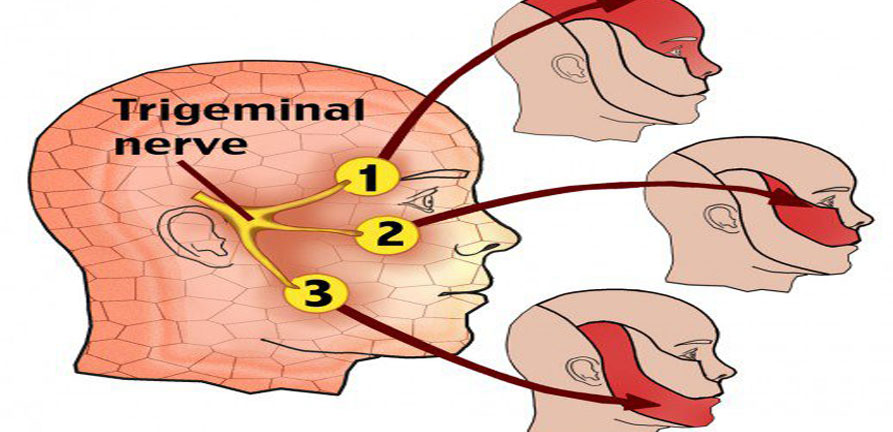

- V пара черепных нервов: ядра (их названия и локализация), корешки, место выхода из мозга, узел, I, II, III ветви (название, состав волокон и выход из черепа).

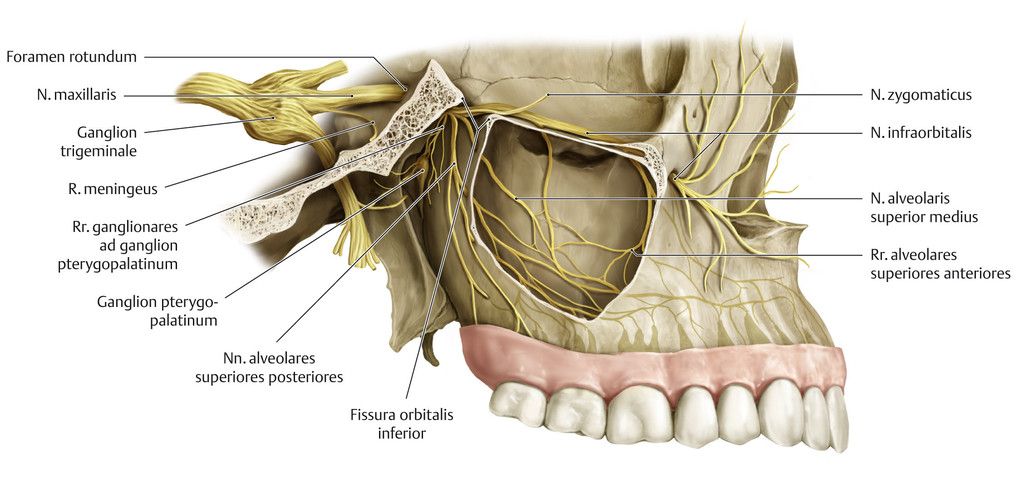

- I и II ветви тройничного нерва: название каждой из них, выход из черепа, состав волокон, названия веточек каждой из них и зона иннервации.

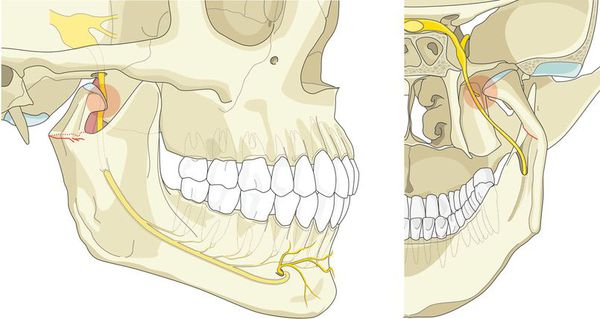

- III ветвь тройничного нерва: название, состава волокон, выход из черепа, название нервов, отходящих от 3 ветви 5 пары и зона иннервации.

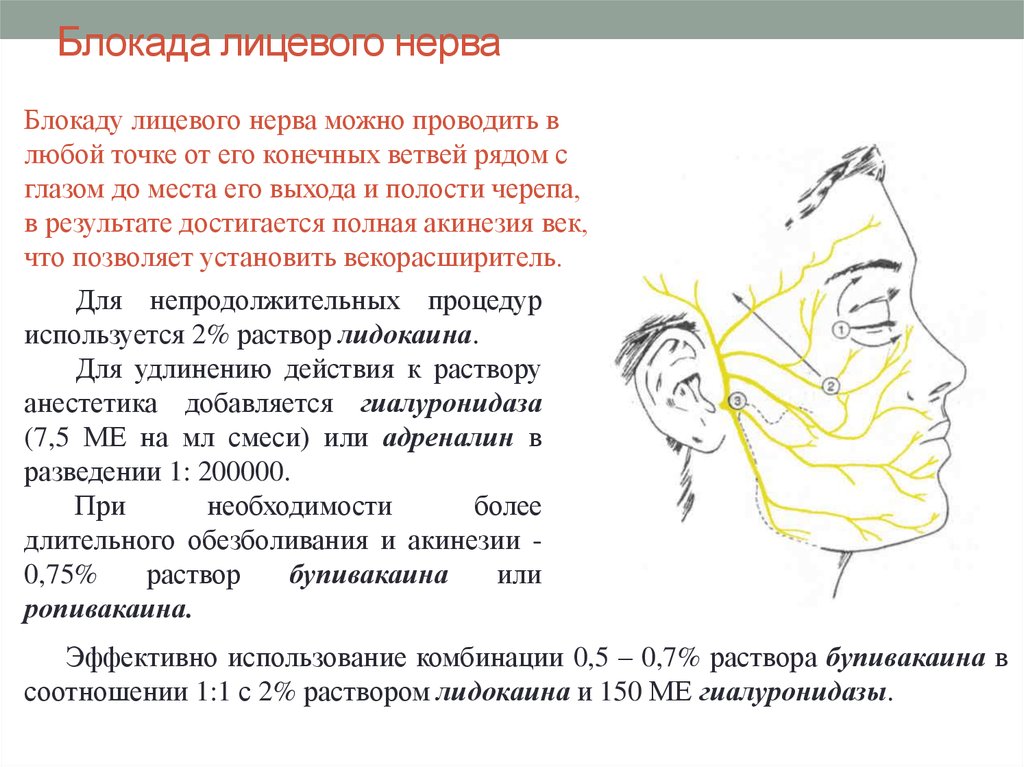

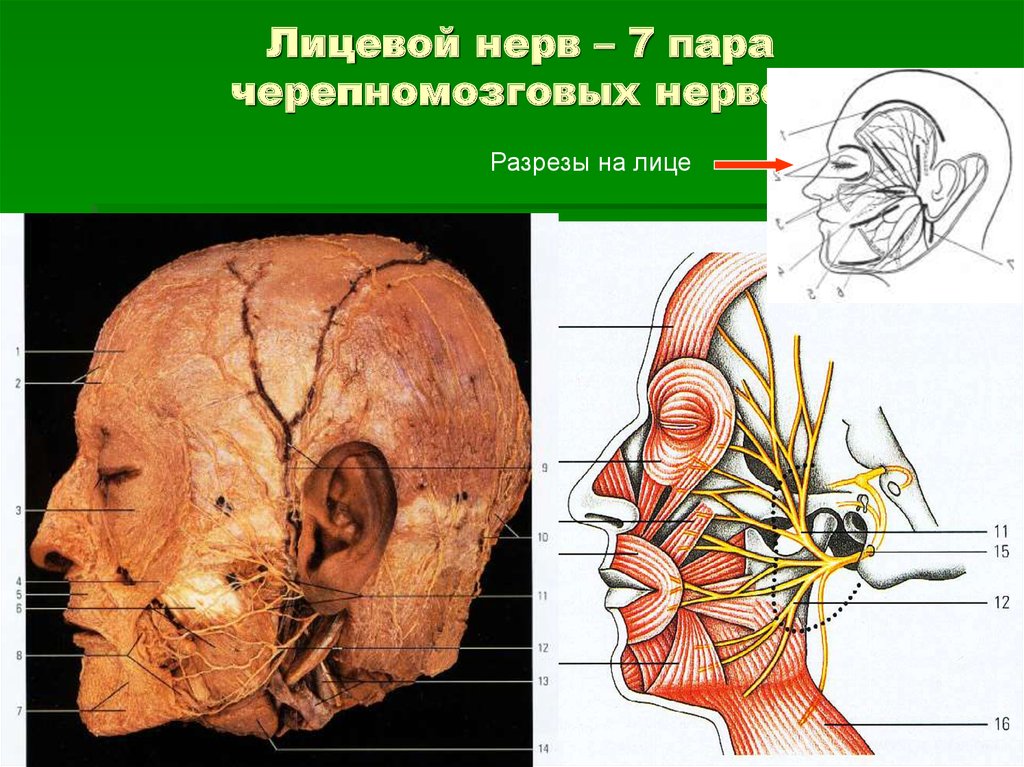

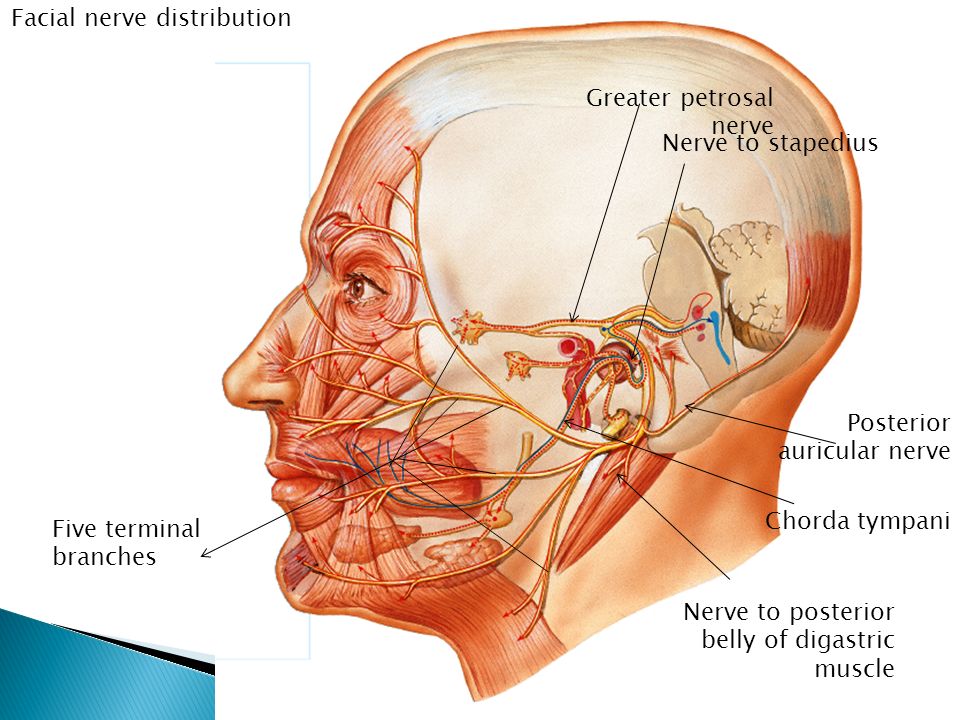

- VII пара черепных нервов: ядра (название ядер, их функция и локализация) и состав волокон, место выхода из мозга, ход в канале, узел.

- Какие боковые ветви отходят от лицевого нерва? Их название, состав, ход и зона иннервации.

- Конечные ветви лицевого нерва: их топография, название, ход и зона иннервации.

- IX пара черепных нервов: ядра (название ядер, их функция и локализация) и состав волокон, место выхода из мозга, узлы, выход из черепа. Ветви языкоглоточного нерва и зона иннервации.

- X пара черепных нервов: ядра (название, функция и локализация) и состав волокон, место выхода из мозга и из черепа, узлы. На какие части делится нерв по расположению?

- Топография отдельных частей блуждающего нерва. Ветви головной, шейной, грудной частей (их состав, ход и зона иннервации). В образовании какого сплетения участвует брюшная часть нерва? Зона его иннервации.

- XI и XII пары черепных нервов: ядра (название, функция и локализация) и состав волокон, место выхода из мозга и из черепа, зона иннервации.

2. СПИННОМОЗГОВЫЕ НЕРВЫ

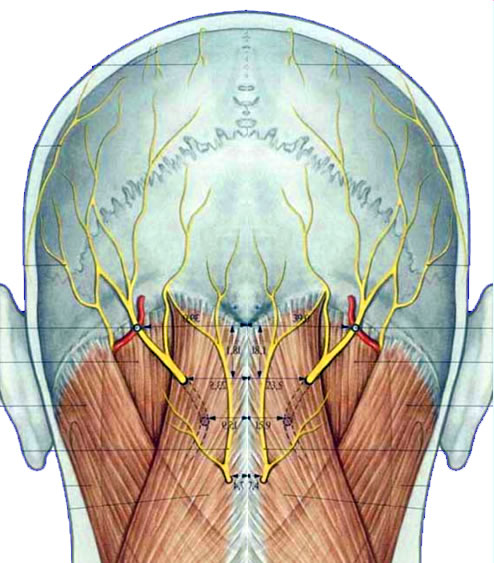

- Формирование спинномозговых нервов; состав их волокон, ветви. Задние и передние ветви, их отличие друг от друга и зона иннервации. Как образуются сплетения и с чем это связано? Какие сплетения знаете?

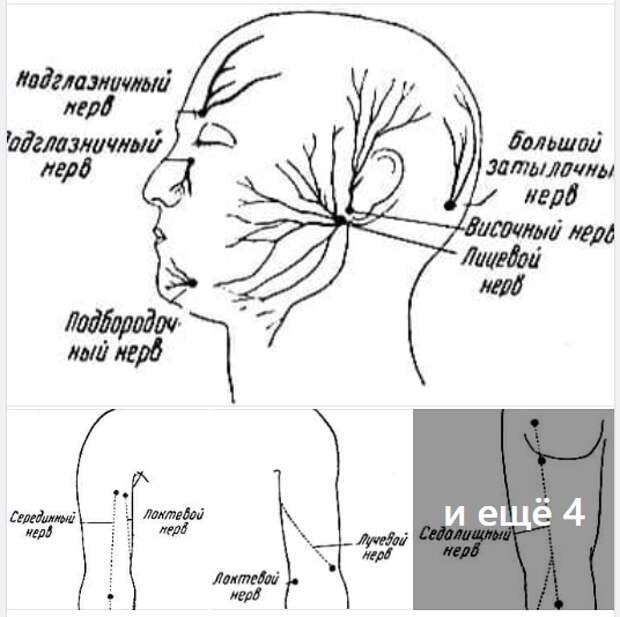

- Шейное сплетение: как образуется, где располагается, какие ветви отходят (перечислить). Ход и зона иннервации диафрагмального нерва; зона иннервации.

- Плечевое сплетение: как образуется, топография, на какие части делится? Короткие ветви (перечислить), их зона иннервации.

- Срединный нерв: состав волокон, топография, зона иннервации.

- Локтевой нерв: состав волокон, топография, зона иннервации.

- Какие нервы отходят от латерального пучка плечевого сплетения? Зона иннервации мышечнокожного нерва.

- Какие нервы отходят от медиального пучка плечевого сплетения? Зона иннервации медиальных кожных нервов.

- Передние ветви грудных нервов (количество, отличие от остальных, состав волокон, зона иннервации)

- Поясничное сплетение: как образуется, где лежит? Зона иннервации. Перечислите нервы, отходящие от этого сплетения.

- Бедренный нерв: состав волокон, топография, ветви, зона иннервации.

- Запирательный нерв: состав волокон, топография, зона иннервации.

- Крестцовое сплетение: как образуется, где лежит? Зона иннервации. Перечислите нервы, отходящие от этого сплетения.

- Седалищный нерв: состав волокон, топография. Что иннервирует на бедре, на какие конечные ветви делится?

- Большеберцовый нерв: состав волокон, топография, конечные ветви, зона их иннервации.

- Общий малоберцовый нерв: его ветви и их топография, зона иннервации.

3. ИННЕРВАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА

1. Иннервация кожи и мышц спины.

2. Иннервация кожи и мышц груди и живота.

3. Иннервация кожи и мышц плеча.

4. Иннервация кожи и мышц предплечья.

5. Иннервация кожи и мышц кисти.

6. Иннервация кожи и мышц области таза и промежности.

7. Иннервация кожи и мышц бедра.

8. Иннервация кожи и мышц голени.

9. Иннервация кожи и мышц стопы.

4. ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

- На какие можно подразделить функции организма, и какие части нервной системы их обеспечивают? Назначение вегетативной нервной системы.

- Сходство вегетативной нервной системы с соматической.

- В чем заключается и чем объясняется отличие вегетативных нервов от соматических по распространению? В чем заключается отличие вегетативной нервной системы от соматической по расположению центров и по выходу из Ц.Н.С.?

- В каких очагах Ц.Н.С. находятся центры парасимпатической и симпатической частей вегетативной нервной системы? Перечислите ядра.

- В чем заключается отличие в строении рефлекторной дуги вегетативной нервной системы от соматической? Классификация узлов вегетативной нервной системы, их расположение.

На какие делятся вегетативные нервы по отношению к узлам?

На какие делятся вегетативные нервы по отношению к узлам? - Узлы I и II порядков: что образует совокупность узлов I порядка? Назовите узлы II порядка. К какой части вегетативной нервной системы они относятся? Узлы III порядка: их название, расположение. К какой части вегетативной нервной системы они относятся?

- Отличие вегетативных периферических нервов от соматических по строению и скорости проведения импульсов.

- Перечислите ядра парасимпатического и симпатического отделов нервной системы.

- Симпатический отдел вегетативной нервной системы: из чего состоят центральная и периферическая части?

- На какие группы делятся преганглионарные симпатические волокна по отношению к симпатическому стволу?

- Какими путями постганглионарные волокна достигают органов? Чем отличаются друг от друга белые и серые соединительные ветви? Их количество.

- Шейная часть симпатического ствола: количество узлов, топография, ветви.

- Поясничная часть симпатического ствола: количество узлов, топография, ветви. Крестцовые симпатические узлы: количество, топография, ветви.

- Чревное сплетение: какие нервы его образуют, какие узлы в нем располагаются. Топография сплетения и зона иннервации. Межбрыжеечное сплетение, его топография. Как образуется, какой узел содержит и что иннервирует?

- Тазовое сплетение, его топография. Как образуется и что иннервирует? Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы: из чего состоят центральная и периферическая части?

- Мезенцефалический отдел парасимпатичекой нервной системы: ядро, ход пре- и постганглионарных волокон, узел, зона иннервации.

- Какие ядра парасимпатической нервной системы находятся в бульбарном отделе, и в составе каких черепных нервов выходят преганглионарные волокна?

- Верхнее слюноотделительное ядро: ход преганглионарных волокон от него, узлы, зона иннервации.

- Нижнее слюноотделительное ядро; ход преганглионарных волокон, узел, зона иннервации.

- Дорсальное ядро X пары: ход преганглионарных волокон от него, узлы, зона иннервации.

- Сакральный отдел парасимпатичекой нервной системы: ядро, ход пре- и постганглионарных волокон и зона иннервации.

© Стрижков А.Е., 2006-2020

Профилактика и лечение осложнений со стороны нижнечелюстного нерва в дентальной имплантологии

Дентальные имплантаты решают массу проблем при сложном протезировании, когда имеются трудности восстановления приемлемой функции. При установке имплантатов в нижней челюсти возникает значительный риск повреждения какой-либо из периферических ветвей (нижнего альвеолярного, подбородочного, язычного нерва) нижнечелюстной части тройничного нерва.

Хотя нарушение чувствительности является известным и ожидаемым риском некоторых стоматологических (терапевтических и хирургических) вмешательств, несмотря на оказание самой качественной помощи наиболее квалифицированными специалистами, неврологические осложнения в настоящее время являются второй по частоте причиной возбуждения исков против стоматологов в Соединенных Штатах.

Нарушение чувствительности структур полости рта имеет большое значение с психологической и функциональной точек зрения. Анестезия, болезненность или гиперчувствительность могут появляться в области губ, щек, зубов, десен или языка. Слюнотечение, поперхивание кусочками пищи или напитками, прикусывание губ или языка, трудности при выполнении таких ежедневных манипуляций, как бритье, нанесение макияжа, разговор, жевание, проглатывание, поцелуи, курение, являются следствием повреждения нижнечелюстного нерва и, безусловно, доставляют пациенту крайний дискомфорт, особенно, если о таких осложнениях больной не был предупрежден заблаговременно, а также если эти проблемы не разрешаются полностью.

Повреждения нерва не всегда разрешаются самостоятельно. Однако, у некоторых пациентов их можно успешно лечить с помощью использования микрохирургических методик, при условии выполнения их вовремя. У других пациентов симптомы повреждения нерва могут быть эффективно устранены, при применении адекватной нехирургической терапии.

Повреждения нижнего альвеолярного, подбородочного или язычного нервов появляются в результате компрессии, размозжения, растяжения, частичного или полного разрыва. В имплантологической практике разрыв нерва может произойти при проведении разреза слизистой или при сверлении кости для подготовки остеотомического отверстия с целью введения имплантата. Растяжение нерва возникает при продолжительной ретракции слизистонадкостничного лоскута. Компрессия или размозжение нижнего альвеолярного нерва происходит в результате установки имплантата большой длины. Инъекция местного анестетика может вызвать повреждение нерва при непосредственной травме иглой или, что более правдоподобно, в результате разрыва перинервальных или эндонервальных кровеносных сосудов с последующим образованием спаек из рубцовой ткани.

Тщательное планирование и квалифицированное выполнение манипуляций минимизируют риск повреждения нерва. Панорамные и периапикальные ренгенограммы, дополненные сканированием (при наличии показаний), позволяют определить высоту альвеолярного отростка над нервом, медиальнолатеральную и вертикальную локализацию канала нижнечелюстного нерва и подбородочного отверстия. Аккуратное проведение разрезов мягких тканей помогает избежать прямого контакта с подбородочным и язычным нервом, а нежная ретракция лоскута минимизирует непрямое растягивание нерва. При подготовке остеотомического отверстия и установке имплантата необходимо избегать повреждение канала нижнечелюстного нерва.

Аккуратное проведение разрезов мягких тканей помогает избежать прямого контакта с подбородочным и язычным нервом, а нежная ретракция лоскута минимизирует непрямое растягивание нерва. При подготовке остеотомического отверстия и установке имплантата необходимо избегать повреждение канала нижнечелюстного нерва.

При отсутствии достаточной высоты альвеолярного отростка для установки имплантата без риска повреждения канала нижнечелюстного нерва, показана латерализация нижнечелюстного нерва. Имплантаты можно установить во время выполнения этой операции (рис. 1-3).

Рисунок 1. Репозиция нерва. Нижний альвеолярный нерв препятствует адекватной установке имплантата.

Рисунок 2. Трансоральная репозиция нерва и его латеральная ретракция.

Рисунок 3. Имплантаты установлены в желаемом положении и на необходимой глубине, произведена репозиция нерва.

Seddon описал три типа повреждения нерва: невропраксия, аксонотмезис и нейротмезис. Такая классификация основана на связи между патофизиологией повреждения нерва, способностью нерва к регенерации и клинической симптоматикой, которая формирует основу для определения прогноза спонтанного восстановления чувствительности, показаний и сроков хирургического вмешательства или другой терапии.

Такая классификация основана на связи между патофизиологией повреждения нерва, способностью нерва к регенерации и клинической симптоматикой, которая формирует основу для определения прогноза спонтанного восстановления чувствительности, показаний и сроков хирургического вмешательства или другой терапии.

Невропраксия является доброкачественным состоянием. Существует временное нарушение чувствительности, но нет анатомического повреждения нерва. Возможно спонтанное восстановление чувствительности в течение 4 недель.

Аксонотмезис представляет собой более серьезное состояние, при котором имеется частичное анатомическое нарушение целостности нерва и неполная дегенерация нерва дистальнее повреждения. Первоначальные симптомы восстановления чувствительности не появляются раньше, чем через 6-8 недель после повреждения. Восстановление может быть неполным (гипоестезия) и часто сопровождается болезненными ощущениями (дисестезия).

Невротмезис — это полное пересечение нерва или другое полное нарушение его целостности с тотальной дегенерацией участка нерва дистальнее повреждения. Имеется небольшая надежда или даже нет никакой надежды на спонтанное восстановление. Если у пациента сохраняется полная анестезия в течение 3 месяцев после повреждения, чувствительность редко восстанавливается в значительной степени. Часто развивается персистирующая и выраженная дисестезия. Прогрессирующая недостаточность поддерживающих нерв структур и их замещение рубцовой тканью ведет к тому, что, в конечном итоге, через 1 год после повреждения даже хирургическое вмешательство не может восстановить функции нерва у человека.

Имеется небольшая надежда или даже нет никакой надежды на спонтанное восстановление. Если у пациента сохраняется полная анестезия в течение 3 месяцев после повреждения, чувствительность редко восстанавливается в значительной степени. Часто развивается персистирующая и выраженная дисестезия. Прогрессирующая недостаточность поддерживающих нерв структур и их замещение рубцовой тканью ведет к тому, что, в конечном итоге, через 1 год после повреждения даже хирургическое вмешательство не может восстановить функции нерва у человека.

Документация факта повреждения нерва необходима для оценки дефицита чувствительности, решения о целесообразности и сроков проведения операции или другого вида лечения, а также из юридических соображений.

В анамнезе необходимо отметить причину проведения операции, дату повреждения и симптомы изменения чувствительности (если таковые имеются).

Проводится исследование с целью оценки выраженности нарушения чувствительности, для чего используют нейросенсорные тесты (реакция на раздражающие стимулы, статичное электричество, виталометр и др. ). Повторная оценка проводится через каждые 4 недели до того момента, как чувствительность станет приемлемой или не возникнет необходимость в проведении другого хирургического вмешательства.

). Повторная оценка проводится через каждые 4 недели до того момента, как чувствительность станет приемлемой или не возникнет необходимость в проведении другого хирургического вмешательства.

Показания к проведению хирургического вмешательства с целью устранения последствий повреждения нерва основываются на собственном опыте автора, включающем наблюдение за более чем 1000 пациентов и выполнение 375 микрохирургических вмешательств с целью устранения повреждений нерва, 21 из которых возникло в результате установки дентальных имплантатов в период с 1987 по 1996 год. Мнение автора относительно показаний к проведению оперативных вмешательств разделяют многие специалисты в области микрохирургии.

- Открытое (визуализируемое) повреждение нерва должно быть устранено как можно раньше. Такие повреждения обычно встречаются во время операций с целью установки имплантатов.

- Закрытые (не визуализируемые) повреждения необходимо устранять в следующем порядке:

- Анестезия, продолжающаяся более 3 месяцев, устраняется ушиванием или трансплантацией нерва.

- Дисестезия, неприемлемая для пациента и продолжающаяся более 4 месяцев, устраняется при открытой ревизии нерва путем его внешней декомпрессии, внутреннего невролиза, иссечения невромы, ушивания и трансплантации нерва.

- Тяжелая гипоестезия, неприемлемая для пациента и продолжающаяся более 4 месяцев, может быть устранена посредством удаления или частичного вывинчивания имплантата, а также с помощью открытой ревизии нерва и выполнения описанных выше манипуляций.

- В общем, пациенты, у которых нормальная чувствительность не восстанавливается чере 4 недели после операции, должны быть направлены к специалисту в области микрохирургии, который сможет наблюдать пациента и вовремя изменять план лечения, по необходимости.

- Анестезия, продолжающаяся более 3 месяцев, устраняется ушиванием или трансплантацией нерва.

В общем, удаление имплантата не способствует устранению повреждения нерва при раннем лечении повреждения нерва. Повреждение нерва чаще происходит при проведении разреза, ретракции лоскута или во время подготовки остеотомического отверстия. Компрессия нерва имплантатом, если только не слишком выраженная, редко приводит к постоянной травме нерва.

Компрессия нерва имплантатом, если только не слишком выраженная, редко приводит к постоянной травме нерва.

Дисестезия средней степени или синдром продолжительного (более 1 года) болезненного повреждения нерва иногда успешно устраняются с помощью проведения нехирургических методов лечения. Антиневралгические лекарственные средства (карбемазепин, фенитоин, клоназепам, баколофен) или антидепрессанты (амитриптилин, нотриптилин, имипрамин), местные аппликации (капсаицин) или составляющие местных анестетиков (микселитин), принимаемые перорально, помогают пациентам с тяжелой дисестезией, которым хирургическое лечение не показано или не помогло. Другие методы терапии (например, акупунктура, чрезкожная электрическая стимуляция нервной деятельности, психологическая или психиатрическая терапия, физиотерапия) могут играть определенную роль в лечении болезненных проявлений повреждения нерва.

Прогноз относительно улучшения или восстановления чувствительности после микрохирургии зависит от возраста пациента, технических навыков хирурга, продолжительности периода между фактом повреждения и оперативным вмешательством, направленным на устранение его последствий.

Из опыта автора, у 80-90% пациентов, страдающих невротмезисом (чаще выражается анестезией), прооперированных в период до 6 месяцев после повреждения, удавалось улучшить или восстановить чувствительность. Вмешательства, выполненные позже чем через 6 месяцев после травмы, приводили к улучшению у меньшего количества пациентов. При выполнении операций через 1 год после факта повреждения и позже приводили к улучшению состояния менее 10% пациентов. Больные, подвергшиеся хирургическому вмешательству с целью устранения дисестезии через 9 месяцев, достигали улучшения в 70% случаев, с ухудшением результатов при увеличении срока до операции.

Повреждение ветвей нижнечелюстного участка тройничного нерва является известным и ожидаемым риском при установке дентальных имплантатов. О подобном риске необходимо сообщать пациенту при получении его/ее информированного согласия. Знания нормальной анатомии и аккуратное выполнение манипуляций позволяют минимизировать риск возникновения осложнений.

Повреждения нервов, вызывающие неприемлемые изменения чувствительности, должны быть тщательно исследованы. Показания к проведению микрохирургического вмешательства разработаны. При выполнении операций вовремя квалифицированным специалистом в области микрохирургии удается достичь хороших результатов. Некоторым пациентам, показано проведение нехирургических методов терапии либо в дополнение к хирургическому лечению, либо в качестве основного лечения, когда пациент по каким-либо причинам не может являться кандидатом для выполнения микронейрохирургической операции.

Невропраксия — травма нерва, вызывающая паралич (без дегенерации нерва) с последующим полным восстановлением функций.

Аксонотмезис — перерыв аксона с последующим полным перерождением периферических отделов без нарушения опорных структур нерва.

Невротмезис — полный анатомический разрыв нерва.

Как сделать блокаду подглазничного нерва, чрескожная — травмы; Отравление

By

Richard Pescatore

, DO, Отдел общественного здравоохранения Делавэра

Последний полный обзор/редакция: октябрь 2021 г. | Последнее изменение содержимого: сентябрь 2022 г.

| Последнее изменение содержимого: сентябрь 2022 г.

Нажмите здесь для обучения пациентов

Блокада подглазничного нерва анестезирует ипсилатеральное нижнее веко, верхнюю часть щеки, боковую часть носа и верхнюю губу.

Чрескожный (внеротовой) доступ используется реже, чем внутриротовой доступ (см. Как провести блокаду подглазничного нерва, внутриротовая Как провести блокаду подглазничного нерва, внутриротовая Блокада подглазничного нерва обезболивает ипсилатеральное нижнее веко, верхнюю часть щеки, стороны носа и верхней губы Разрыв или другое хирургически леченное повреждение средней части лица Блокада нерва… читать далее ), что менее болезненно и может увеличить продолжительность анестезии.

(См. также Местная анестезия при лечении рваных ран Местная анестезия при лечении рваных ран Разрывы — это разрывы мягких тканей тела. Уход за рваными ранами Обеспечивает быстрое заживление Сводит к минимуму риск инфекции Улучшает косметические результаты читать далее. )

)

Блокада нерва имеет преимущества перед местной анестезией инфильтрация, когда важно точное сближение краев раны (например, при восстановлении кожи лица), потому что блокада нерва не искажает ткань, как это происходит при местной инфильтрации.

Абсолютные противопоказания

Относительные противопоказания -гипнотическое или диссоциативное средство, с анальгетиком или без него, для пациентов, подвергающихся вызывающей тревогу… читать далее или другой анестезии.

Коагулопатия*: по возможности скорректировать перед процедурой или использовать другие средства обезболивания риск тромбоза (например, инсульта) при отмене антикоагулянтной терапии. Обсудите любые предполагаемые изменения с врачом, управляющим антикоагулянтной терапией пациента, а затем с пациентом.

Побочная реакция на анестетик или средство доставки Местная анестезия при лечении разрывов (например, аллергическая реакция на анестетик [редко] или на метилпарабен [консервант])

Токсичность вследствие передозировки анестетиков (например, судороги, сердечные аритмии) или симпатомиметические эффекты адреналина (при использовании смеси анестетиков и адреналина)

Внутрисосудистая инъекция анестетика или эпинефрина вследствие пункции подглазничного венозного сплетения)

Неврит

Распространение инфекции путем введения иглы через инфицированный участок

Большинство осложнений возникает из-за неправильного размещения иглы.

Нестерильные перчатки

Барьерные меры предосторожности, как указано (например, лицевая маска, защитные очки или лицевой щиток, шапочка и халат)

Антисептический раствор (например, хлоргексидин, повидон-йод 3 9003

Инъекционный местный анестетик*, например лидокаин 2% без адреналина† или, для более продолжительной анестезии, бупивакаин 0,5% без адреналина‡

Шприц (например, 3 мл) и игла (например, 25 или 27 размера) для введения анестетика

* Местные анестетики обсуждаются в разделе «Рваные раны» «Рваные раны» «Рваные раны» — это разрывы мягких тканей тела. Уход за рваными ранами Обеспечивает быстрое заживление Сводит к минимуму риск инфицирования Оптимизирует косметические результаты читать далее .

† Для предотвращения вазоконстрикции лицевой артерии (которая при этом подходе расположена очень близко к месту введения анестетика) не рекомендуется применять адреналин для чрескожной блокады подглазничного нерва.

‡ Максимальная доза местных анестетиков: лидокаин без адреналина, 5 мг/кг; бупивакаин, 1,5 мг/кг. ПРИМЕЧАНИЕ. 1% раствор (любого вещества) представляет собой 10 мг/мл (1 г/100 мл).

Прежде чем выполнять блокаду нерва, задокументируйте любой ранее существовавший дефицит нерва.

Прекратите процедуру блокады нерва, если вы не уверены, где находится игла, или если пациент отказывается сотрудничать. Подумайте о седации Как проводить процедурную седацию и анальгезию Процедурная седация и анальгезия (PSA) — это введение седативно-снотворного или диссоциативного средства короткого действия с анальгетиком или без него для пациентов, подвергающихся провоцирующим тревогу… читать больше для пациентов которые не могут сотрудничать или оставаться на месте.

Подглазничный нерв является окончанием верхнечелюстного нерва, который является второй ветвью тройничного нерва.

Подглазничный нерв выходит из черепа через подглазничное отверстие, которое пальпируется на 1 см ниже нижнего края подглазничного гребня, непосредственно под зрачком, когда пациент смотрит прямо вперед.

Несколько кожных ветвей подглазничного нерва распространяются на ипсилатеральную среднюю часть лица, нижнее веко, боковую часть носа и верхнюю губу.

Таким образом, подглазничная блокада обезболивает ипсилатеральное нижнее веко, верхнюю часть щеки, боковую часть носа и верхнюю губу.

Проверьте чувствительность подглазничного нерва.

Наденьте перчатки и примите соответствующие меры предосторожности.

Пропальпируйте подглазничный гребень и определите подглазничное отверстие (место инъекции).

Очистите участок кожи антисептическим раствором.

Поместите кожный валик с анестетиком, если он используется, в место введения иглы.

Введите иглу чуть ниже подглазничного отверстия, слегка направив ее краниально, и продвигайте ее до тех пор, пока не возникнет парестезия или пока игла не встретится с верхнечелюстной костью чуть выше отверстия. Не вводите иглу в подглазничное отверстие. Если во время введения возникает парестезия, извлеките иглу на 1–2 мм.

Аспирируйте, чтобы исключить внутрисосудистое введение, а затем медленно (в течение 30–60 секунд) введите около 2–3 мл анестетика рядом с подглазничным отверстием, но не в него. Слегка надавите пальцем на подглазничный край, чтобы предотвратить отек нижнего века.

Массируйте область около 10 секунд, чтобы ускорить наступление анестезии.

Подождите от 5 до 10 минут, пока анестетик подействует.

Чтобы свести к минимуму риск поломки иглы, не сгибайте иглу, не вставляйте ее на всю глубину (т. е. до втулки) и не пытайтесь изменить направление иглы во время ее введения.

Чтобы предотвратить повреждение нерва или внутриневральную инъекцию, проинструктируйте пациентов сообщать о парестезии или боли во время процедуры блокады нерва.

Для предотвращения внутрисосудистых инъекций перед инъекцией аспирируйте.

| Название лекарства | Выберите сделку |

|---|---|

адреналин | АДРЕНАЛИН |

повидон-йод | БЕТАДИН |

лидокаин | КСИЛОКАИН |

бупивакаин | МАРКЕЙН |

ПОТРЕБИТЕЛИ:

Щелкните здесь для потребительской версии

ПОТРЕБИТЕЛИ:

Щелкните здесь для потребительской версииАвторское право © 2022 Merck & Co., Inc., Рэуэй, Нью-Джерси, США и ее филиалы. Все права защищены.

Проверьте свои знания

Пройди тест!Нейролиз для лечения инфраорбитальной невропатии

На этой странице

РезюмеВведениеОбсуждениеКонфликты интересовВклад авторовСсылкиАвторское правоСтатьи по теме

В исследование были включены два пациента, женщина 34 лет и мужчина 56 лет. Они сообщили о наличии болей в области подглазничного нерва, которые в течение последних четырех-пяти лет усиливались от раздражителей еды, смеха и прикосновений. Этим пациентам шесть раз подкожно вводили 2 мл 0,5% лидокаина. Было замечено, что облегчение боли продолжалось до тех пор, пока местная анестезия не теряла своего эффекта, и боль возобновляла свою первоначальную интенсивность. На подглазничный нерв накладывали невролиз 0,5 мл 50% этанола. Эта процедура была применена к первому пациенту дважды и трижды ко второму. После этого больные полностью выздоравливали. Для лечения идиопатической хронической подглазничной невропатии невролиз подглазничного нерва с использованием 50% этанола можно рассматривать как эффективную альтернативу лечению.

На подглазничный нерв накладывали невролиз 0,5 мл 50% этанола. Эта процедура была применена к первому пациенту дважды и трижды ко второму. После этого больные полностью выздоравливали. Для лечения идиопатической хронической подглазничной невропатии невролиз подглазничного нерва с использованием 50% этанола можно рассматривать как эффективную альтернативу лечению.

1. Введение

Невралгия подглазничного нерва является необычным элементом лицевой боли. Очень важно правильно лечить лицевую боль, так как она часто вызывает боль, а еда, смех и прикосновения вызывают раздражение. Среди ряда вариантов лечения лицевой боли вмешательство на ветвях тройничного нерва оказалось клинически полезным [1, 2]. Блокирование, а затем алкогольный невролиз подглазничного нерва закрытым способом никогда не обсуждался. Соответственно, для лечения лицевой боли мы согласились оценить безопасность и эффективность алкогольного невролиза подглазничного нерва. С этой целью мы использовали закрытый метод у двух пациентов, страдающих идиопатической хронической подглазничной нейропатией.

1.1. История болезни 1

Женщина 34 лет обратилась с жалобами на кратковременные колющие боли в иннервируемых правых отделах подглазничного нерва, продолжающиеся в течение четырех лет. Боль усиливалась от еды, смеха и прикосновений. Интенсивность боли составила 5 из 10 по визуальной аналоговой шкале (ВАШ, где 0 указывает на отсутствие боли, а 10 — на сильную вообразимую боль). Она также страдала от нечастых обострений, которые длились около часа и интенсивность боли была 9/10 по ВАС.

1.2. История болезни 2

В исследование был включен мужчина в возрасте 56 лет. Он жаловался на кратковременную колющую боль в иннервируемых правых участках подглазничного нерва, продолжавшуюся в течение пяти лет, причем боль определялась как усиление от еды, смеха и прикосновений. Интенсивность боли составила 5 из 10 по визуальной аналоговой шкале (ВАШ, где 0 указывает на отсутствие боли, а 10 — на сильную вообразимую боль). Он также страдал от нечастых обострений, которые длились около получаса и интенсивность болей которых составляла 9 баллов. /10 по ВАС.

/10 по ВАС.

Перед обращением в нашу обезболивающую службу оба пациента также прошли обследование в отделениях неврологии, оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии. Пациенты сначала обращались в отделение неврологии, где им проводили клиническое обследование и диагностические исследования. Также были выполнены магнитно-резонансная томография и компьютерная томография лица, которые не выявили патологических изменений. Оба заявили, что никогда ранее не получали травм и не подвергались операциям на лице или зубах. Затем была запрошена консультация из отделений оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии. В этих отделениях также не удалось выявить какую-либо патологию. После этого неврологическая клиника диагностировала у этих пациентов идиопатическую инфраорбитальную невропатию и начала фармакологическое лечение, которое не принесло пользы ни одному пациенту.

Когда оба этих пациента обратились в нашу клинику боли, ситуация была следующей: пациенты сообщили, что не могут избавиться от боли, несмотря на терапию карбамазепином, дифенилгидантоином и баклофеном. Они также заявили, что стоматолог подтвердил, что у них нет проблем с зубами. При неврологическом обследовании обоих больных установлено, что боль могла быть вызвана пальпацией нерва в подглазничной вырезке. При обследовании других сопутствующих данных, представляющих интерес, не наблюдалось. Сделан вывод, что, поскольку боли локализовались в области, иннервируемой подглазничным нервом, у пациентов имелась идиопатическая подглазничная нейропатия. Следовательно, принимая во внимание состояние пациентов, мы имели одинаковый диагноз с неврологической клиникой. Однако пациенты не получали пользы от фармакологического лечения, которое в таких случаях было первым вариантом. Поэтому, основываясь на нашем предыдущем опыте работы с такими пациентами [3], мы решили провести им алкогольный невролиз подглазничного нерва для лечения лицевых болей.

Они также заявили, что стоматолог подтвердил, что у них нет проблем с зубами. При неврологическом обследовании обоих больных установлено, что боль могла быть вызвана пальпацией нерва в подглазничной вырезке. При обследовании других сопутствующих данных, представляющих интерес, не наблюдалось. Сделан вывод, что, поскольку боли локализовались в области, иннервируемой подглазничным нервом, у пациентов имелась идиопатическая подглазничная нейропатия. Следовательно, принимая во внимание состояние пациентов, мы имели одинаковый диагноз с неврологической клиникой. Однако пациенты не получали пользы от фармакологического лечения, которое в таких случаях было первым вариантом. Поэтому, основываясь на нашем предыдущем опыте работы с такими пациентами [3], мы решили провести им алкогольный невролиз подглазничного нерва для лечения лицевых болей.

Этим пациентам мы вводили 2 мл 0,5% лидокаина гидрохлорида шесть раз чрескожно. Было видно, что больные были свободны от боли до тех пор, пока местная анестезия не теряла свою эффективность, но затем боль возобновлялась с обычной интенсивностью. Таким образом, чтобы определенно облегчить боль, пациентам было рекомендовано применение нейролиза и проинформированы о побочных эффектах и осложнениях, которые могут возникнуть. Затем, при получении подтверждений больных, приступили к применению нейролиза. После определения местоположения подглазничного отверстия на лице пациента с помощью ногтя большого пальца игла 22-го калибра была проведена вниз до точки, где она коснулась надкостницы. В подглазничном отверстии нерв, артерия и вена находятся вместе. Чтобы не нарушать перфузию этой области, иглу выводили на 1 мм сразу после касания надкостницы. При отрицательном результате аспирационной пробы вводили 2 мл 0,5% лидокаина. Иглу удерживали неподвижно в течение целой минуты, пока пациент не подтвердил, что боль прошла, а затем вводили 0,5 мл 50% этанола.

Таким образом, чтобы определенно облегчить боль, пациентам было рекомендовано применение нейролиза и проинформированы о побочных эффектах и осложнениях, которые могут возникнуть. Затем, при получении подтверждений больных, приступили к применению нейролиза. После определения местоположения подглазничного отверстия на лице пациента с помощью ногтя большого пальца игла 22-го калибра была проведена вниз до точки, где она коснулась надкостницы. В подглазничном отверстии нерв, артерия и вена находятся вместе. Чтобы не нарушать перфузию этой области, иглу выводили на 1 мм сразу после касания надкостницы. При отрицательном результате аспирационной пробы вводили 2 мл 0,5% лидокаина. Иглу удерживали неподвижно в течение целой минуты, пока пациент не подтвердил, что боль прошла, а затем вводили 0,5 мл 50% этанола.

Для первого пациента та же самая процедура была повторена через 8 месяцев после первого раза, когда пациент страдал от легкой боли. Однако для второго пациента та же процедура была повторена дважды: один раз через шесть месяцев, а другой через год, так как он все еще страдал от умеренной боли. Во время клинического наблюдения за пациентами им назначали обследование один раз в шесть месяцев в течение следующих двух лет. Кроме того, им посоветовали немедленно звонить в случае возникновения каких-либо болей. В конце клинического наблюдения эти два пациента сообщили, что они больше не испытывали такой боли.

Во время клинического наблюдения за пациентами им назначали обследование один раз в шесть месяцев в течение следующих двух лет. Кроме того, им посоветовали немедленно звонить в случае возникновения каких-либо болей. В конце клинического наблюдения эти два пациента сообщили, что они больше не испытывали такой боли.

2. Дискуссия

Благодаря своим глазным, верхнечелюстным и нижнечелюстным отделам тройничный нерв иннервирует лицо и передние отделы скальпа. Верхнечелюстной нерв полностью чувствителен. Верхнечелюстной нерв дает семь ветвей в пределах крыловидно-небной ямки и проходит через подглазничный канал по ходу своего продолжения. Он выходит на переднюю часть верхней челюсти через подглазничное отверстие. В этом самом месте верхнечелюстной отдел теперь известен как подглазничный нерв. Конечными ветвями подглазничных нервов на лице являются нижняя глазная, латеральная носовая и верхняя губная ветви [4, 5].

При подозрении на подглазничную невралгию следует исключить другие симптоматические причины, чтобы можно было поставить конкретный диагноз. Необходимо определить наличие или отсутствие в анамнезе какого-либо травматического эпизода. Если такой анамнез не вызывает сомнений, следует исключить другие вторичные причины, в основном новообразования, которые могут вызывать эти симптомы вследствие гематогенного, лимфатического или периневрального распространения. Поэтому визуализирующие исследования необходимы для всех этих пациентов. При устранении всех перечисленных выше возможных причин можно говорить о первичной невралгии [5, 6].

Необходимо определить наличие или отсутствие в анамнезе какого-либо травматического эпизода. Если такой анамнез не вызывает сомнений, следует исключить другие вторичные причины, в основном новообразования, которые могут вызывать эти симптомы вследствие гематогенного, лимфатического или периневрального распространения. Поэтому визуализирующие исследования необходимы для всех этих пациентов. При устранении всех перечисленных выше возможных причин можно говорить о первичной невралгии [5, 6].

Медикаментозное лечение подглазничной невралгии обычно включает обезболивающие, противовоспалительные, противоэпилептические или антидепрессивные препараты; тем не менее, это может быть не поддающимся медикаментозному лечению [2]. Среди других альтернатив терапии существует электрическая трансдермальная стимуляция нервов для крайне резистентных случаев [4]. Все эти альтернативы лечения обеспечивают симптоматическое и временное выздоровление. Сообщалось, что случаи стойкой гиперестезии из-за сдавления подглазничного нерва, вызванного травмой, успешно лечили с помощью хирургических декомпрессионных операций, несмотря на возможную необходимость повторной операции. Однако мы придерживаемся мнения, что этот метод лечения является инвазивным [7–9].].

Однако мы придерживаемся мнения, что этот метод лечения является инвазивным [7–9].].

Случаи, когда речь идет о невралгии терминальной ветви тройничного нерва, довольно редки и часто проявляются в виде постоянной боли. Однако случаи центрального поражения тройничного нерва обычно связаны с болевыми пароксизмами [10]. Рассмотрение этих невралгий и пальпация участков нервов, соответствующих болезненной области, может обеспечить эффективные альтернативы лечения симптомов, которые часто являются стойкими и приводят к потере трудоспособности. Одним из важных диагностических критериев таких невралгий является блокада нерва, поэтому ее можно предложить в качестве первого терапевтического шага. Таким образом, блокаду подглазничного нерва мы проводили 6 раз каждому больному с лечебной целью и один раз непосредственно перед нейролизом с диагностической целью.

Когда наличие повреждения периферического нерва очевидно, целесообразно прямое воздействие на эту область. Если речь идет о травме или ампутации части тела, отрезанные концы нейронов отчаянно ищут отсутствующий нервный ствол, и в конце концов они могут закручиваться вокруг себя вихрем или вкладываться либо в шрам или другие мягкие ткани. Эти выпуклые скопления немиелиновых нейронов называются невромами. Невромы не действуют как нормальные сенсорные рецепторы. Они часто вызывают чрезмерную реакцию с острой стреляющей болью вдоль пораженного нерва при стимуляции. При этом может наблюдаться как механочувствительность, так и термочувствительность [3, 10].

Эти выпуклые скопления немиелиновых нейронов называются невромами. Невромы не действуют как нормальные сенсорные рецепторы. Они часто вызывают чрезмерную реакцию с острой стреляющей болью вдоль пораженного нерва при стимуляции. При этом может наблюдаться как механочувствительность, так и термочувствительность [3, 10].

Сообщалось, что при лечении боли, вторичной по отношению к поражению периферических нервов, могут быть полезны многие методы лечения. Несмотря на то, что это далеко не рутинная процедура, сообщалось, что нейролитическая блокада (нейролиз) обеспечивает пациентам безопасное и эффективное облегчение боли, которая не поддается традиционным методам лечения. Чтобы вызвать невролиз, нейролитический агент вводится с целью преднамеренного разрушения нерва или нервов и, таким образом, прерывания ноцицептивных путей на недели или месяцы. В литературе предлагается использование различных средств для химического нейролиза. Алкоголь является одним из агентов, используемых в этой процедуре [3].

Нейролиз — это метод медицинской хирургии, выполняемый путем инъекции нейролитического агента в нерв. Другими словами, это химическое разрушение нерва без разреза с целью прерывания передачи нервных сигналов. Побочные эффекты или осложнения зависят от нерва, на котором выполняется невролиз. Следовательно, до невролиза следует знать, является ли рассматриваемый нерв двигательным, сенсорным или и тем, и другим, а также хорошо понимать, какие образования он иннервирует. Процедура выполняется в соответствии с топографической анатомией нерва, который будет подвергаться нейролизу. Перед нейролизом пациент должен быть проинформирован о чувствах, которые исчезнут, и о функциях, которые будут потеряны после невролиза, и должно быть получено согласие.

В этих случаях подглазничный нерв, на котором мы выполняли невролиз, был одной из сенсорных ветвей верхнечелюстной ветви тройничного нерва, осуществляющей иннервацию после выхода из подглазничного канала. Подглазничный нерв находится в канале с веной и артерией. При нейролизе этого нерва следует строго избегать входа в подглазничный канал. Таким образом, будут предотвращены возможные осложнения. Пациент должен быть проинформирован о том, что после процедуры нейролиза будет онемение или покалывание в области, иннервируемой нервом.

При нейролизе этого нерва следует строго избегать входа в подглазничный канал. Таким образом, будут предотвращены возможные осложнения. Пациент должен быть проинформирован о том, что после процедуры нейролиза будет онемение или покалывание в области, иннервируемой нервом.

Оба эти пациента, обратившиеся в нашу клинику боли с лицевой болью, ранее получали надлежащее стандартное фармакологическое лечение; однако ни один из них не получил от этого пользы, хотя прошло достаточно времени для такого лечения. Поэтому, основываясь на нашем предыдущем опыте, мы решили провести этим пациентам процедуру алкогольного невролиза подглазничного нерва. Прежде чем принять решение о проведении процедуры нейролиза у пациента, необходимо убедиться, что все шаги, касающиеся стандартного обезболивания, предприняты, и что ни один из этих шагов не приносит пользу пациенту. Рекомендуется, чтобы для лечения головной и лицевой невралгии традиционное лечение включало карбамазепин, дифенилгидантоин или баклофен. Однако указывается, что при неэффективности лечебных мероприятий целесообразно радиочастотное лечение ганглия или микрохирургическая декомпрессия корня тройничного нерва [11]. Для обезболивания у таких больных невралгией все реже применяют метод лечения периферического нейролиза с помощью алкоголя. Тем не менее, в представленных нами случаях можно считать, что по сравнению с радиочастотным методом лечения алкогольный невролиз менее вреден и, следовательно, является лучшим вариантом лечения, поскольку не разрушает структуру вен и артерий в подглазничном канале. Как только подглазничный нерв выходит из канала, он отдает боковые ответвления к области нижнего века, щеки и губы на этой части. Применяем метод невролиза к боковым ветвям, возникающим после выхода из канала подглазничного нерва. Однако если перед входом в подглазничный канал использовать радиочастотный метод, то шансы уловить эти боковые ответвления избирательно уменьшаются. По этой причине, если рассматриваемый нерв имеет несколько ветвей, что имеет место в нашем исследовании, мы считаем, что было бы удобнее предпочесть метод нейролиза радиочастотному методу.

Однако указывается, что при неэффективности лечебных мероприятий целесообразно радиочастотное лечение ганглия или микрохирургическая декомпрессия корня тройничного нерва [11]. Для обезболивания у таких больных невралгией все реже применяют метод лечения периферического нейролиза с помощью алкоголя. Тем не менее, в представленных нами случаях можно считать, что по сравнению с радиочастотным методом лечения алкогольный невролиз менее вреден и, следовательно, является лучшим вариантом лечения, поскольку не разрушает структуру вен и артерий в подглазничном канале. Как только подглазничный нерв выходит из канала, он отдает боковые ответвления к области нижнего века, щеки и губы на этой части. Применяем метод невролиза к боковым ветвям, возникающим после выхода из канала подглазничного нерва. Однако если перед входом в подглазничный канал использовать радиочастотный метод, то шансы уловить эти боковые ответвления избирательно уменьшаются. По этой причине, если рассматриваемый нерв имеет несколько ветвей, что имеет место в нашем исследовании, мы считаем, что было бы удобнее предпочесть метод нейролиза радиочастотному методу.

Насколько нам известно, наше исследование является первым, в котором сообщается о невролизе подглазничного нерва с использованием закрытого метода. Нашим пациентам для лечения подглазничной невропатии мы вводили 2 мл 0,5% лидокаина шесть раз с трехдневными интервалами (лечебная местная анестезия). Однако было замечено, что через несколько часов боль у пациентов возобновлялась до своей первоначальной интенсивности. Поэтому, чтобы избавиться от боли навсегда, мы решили провести невролиз спиртом. Пациентам давали информацию о предстоящей процедуре, а затем на подглазничный нерв наносили 0,5 мл 50% этанолового нейролиза. Мы повторили процедуру во второй раз для первого пациента, а для второго пациента нам пришлось повторить процедуру еще два раза. Потом боль ушла навсегда.

В случаях, когда консервативные методы не помогают устранить боль в течение полугода, и если речь идет о повреждении подглазничного нерва, рекомендуется применение невролиза подглазничного нерва. Для лечения идиопатической хронической подглазничной невропатии невролиз подглазничного нерва с использованием 50% этанола можно рассматривать как эффективное и безопасное лечение.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Вклад авторов

Ахмет Махли и Демет Коскун представили истории болезни, исследовали тему, помогли составить рукопись и сделали обзор литературы. Ахмет Махли и Демет Джошкун прочитали и утвердили окончательный вариант рукописи.

Ссылки

N. Attal, G. Cruccu, M. Haanpää et al., «Рекомендации EFNS по фармакологическому лечению невропатической боли», European Journal of Neurology , vol. 13, нет. 11, стр. 1153–1169, 2006.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

L. Restelli, M. P. Moretti, I. Pellerin, G. Galante и C. Castiglioni, «Чрескожная электрическая стимуляция нервов и невралгическая лицевая боль», Pain Clinic , vol. 2, pp. 97–103, 1988.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

Махли А.

, Коскун Д., Алтун Н.С., Симсек А., Окал Э., Костекчи М. Алкогольный невролиз для стойкой боли, вызванной повреждением верхних ягодичных нервов после извлечения костного трансплантата из гребня подвздошной кости в ортопедической хирургии: отчет о четырех случаях и обзор литературы» Позвоночник , том. 27, нет. 22, стр. E478–E481, 2002.

, Коскун Д., Алтун Н.С., Симсек А., Окал Э., Костекчи М. Алкогольный невролиз для стойкой боли, вызванной повреждением верхних ягодичных нервов после извлечения костного трансплантата из гребня подвздошной кости в ортопедической хирургии: отчет о четырех случаях и обзор литературы» Позвоночник , том. 27, нет. 22, стр. E478–E481, 2002.Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

JM Leston, «Функциональная анатомия тройничного нерва», Neurochirurgie , vol. 55, нет. 2, стр. 99–112, 2009 г.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

Г. Батла и А. Н. Хегде, «Тройничный нерв: иллюстрированный обзор его анатомии и патологии с визуализацией», Клиническая радиология , том. 68, нет. 2, стр. 203–213, 2013 г.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

JM Zakrzewska, «Диагностика и дифференциальная диагностика невралгии тройничного нерва», Clinical Journal of Pain , vol.

18, нет. 1, стр. 14–21, 2002 г.

18, нет. 1, стр. 14–21, 2002 г.Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

Дж. Э. Норман, Н. Г. Дэн и П. А. Роджерс, «Посттравматическая инфраорбитальная невропатия», Orbit , vol. 1, стр. 259–266, 1982.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

С. Тенгтрисорн, А. А. Макнаб и Дж. Э. Элдер, «Постоянная гиперестезия подглазничного нерва после тупой орбитальной травмы», Австралийский и новозеландский журнал офтальмологии , том. 26, нет. 3, стр. 259-260, 1998.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

К. Бейли, Дж. Д. Нг, П. Х. Хванг, С. М. Солны, Д. Э. Хольк и П. А. Рубин, «Хирургическая декомпрессия подглазничного нерва при хронической гиперестезии подглазничного нерва», Офтальмопластическая и реконструктивная хирургия , том.

23, нет. 1, стр. 49–51, 2007 г.

23, нет. 1, стр. 49–51, 2007 г.Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

Дж. А. Пареха, Дж. Пареха и Дж. Янгуэла, «Нуммулярная головная боль, трохлеит, супраорбитальная невралгия и другие эпикраниальные головные боли и невралгии: эпикрании», Журнал головной боли и боли , том. 4, нет. 3, стр. 125–131, 2003 г.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Академия Google

Х. Мерски и Н. Богдук, «Невралгии головы и лица», в Классификация хронической боли: описания синдромов хронической боли и определения терминов боли. Подготовлено Целевой группой по таксономии Международной ассоциации изучения боли , IASP Press, Сиэтл, Вашингтон, США, 2-е издание, 2002 г. © 2017 Ахмет Махли и Демет Джошкун. Это статья с открытым доступом, распространяемая в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии надлежащего цитирования оригинальной работы.

На какие делятся вегетативные нервы по отношению к узлам?

На какие делятся вегетативные нервы по отношению к узлам?

, Коскун Д., Алтун Н.С., Симсек А., Окал Э., Костекчи М. Алкогольный невролиз для стойкой боли, вызванной повреждением верхних ягодичных нервов после извлечения костного трансплантата из гребня подвздошной кости в ортопедической хирургии: отчет о четырех случаях и обзор литературы» Позвоночник , том. 27, нет. 22, стр. E478–E481, 2002.

, Коскун Д., Алтун Н.С., Симсек А., Окал Э., Костекчи М. Алкогольный невролиз для стойкой боли, вызванной повреждением верхних ягодичных нервов после извлечения костного трансплантата из гребня подвздошной кости в ортопедической хирургии: отчет о четырех случаях и обзор литературы» Позвоночник , том. 27, нет. 22, стр. E478–E481, 2002. 18, нет. 1, стр. 14–21, 2002 г.

18, нет. 1, стр. 14–21, 2002 г. 23, нет. 1, стр. 49–51, 2007 г.

23, нет. 1, стр. 49–51, 2007 г.