Надо ли делать МРТ при неврите лицевого нерва?

- Главная

- Часто задаваемые вопросы

- Надо ли делать МРТ при неврите лицевого нерва?

ЭКСПЕРТНОСТЬ

Врачи-рентгенологи со стажем до 36 лет

КАЧЕСТВО

Томограф Siemens 1,5 Тл экспертного класса

ОПЕРАТИВНОСТЬ

Расшифровка МРТ уже

через 30 минут*

ОПЫТ

Работаем с 2008 года, более 55 000 исследований

ЭКСПЕРТНОСТЬ

Врачи-рентгенологи со стажем до 36 лет

КАЧЕСТВО

Томограф Siemens 1,5 Тл экспертного класса

ОПЕРАТИВНОСТЬ

Расшифровка МРТ уже

через 30 минут*

ОПЫТ

Работаем с 2008 года, более 55 000 исследований

- Награды

Финалист 2019

Всероссийского рейтинга отделений лучевой диагностики

Фотографии центра

Добро пожаловать в наш центр!

Если у вас возникли вопросы по работе центра, то вы можете написать письмо директору

Отвечает Черкасова С. А.:

А.:

врач-рентгенолог высшей категории

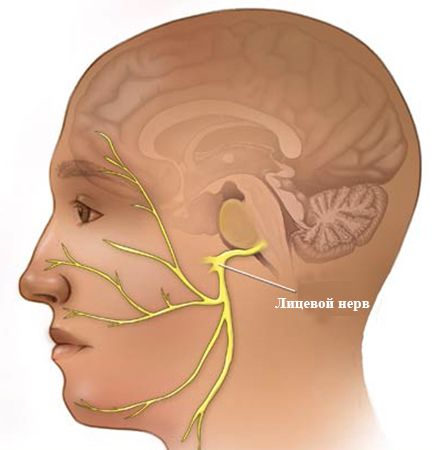

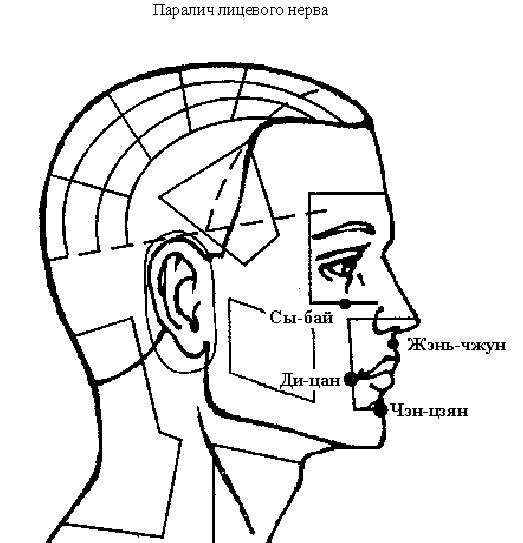

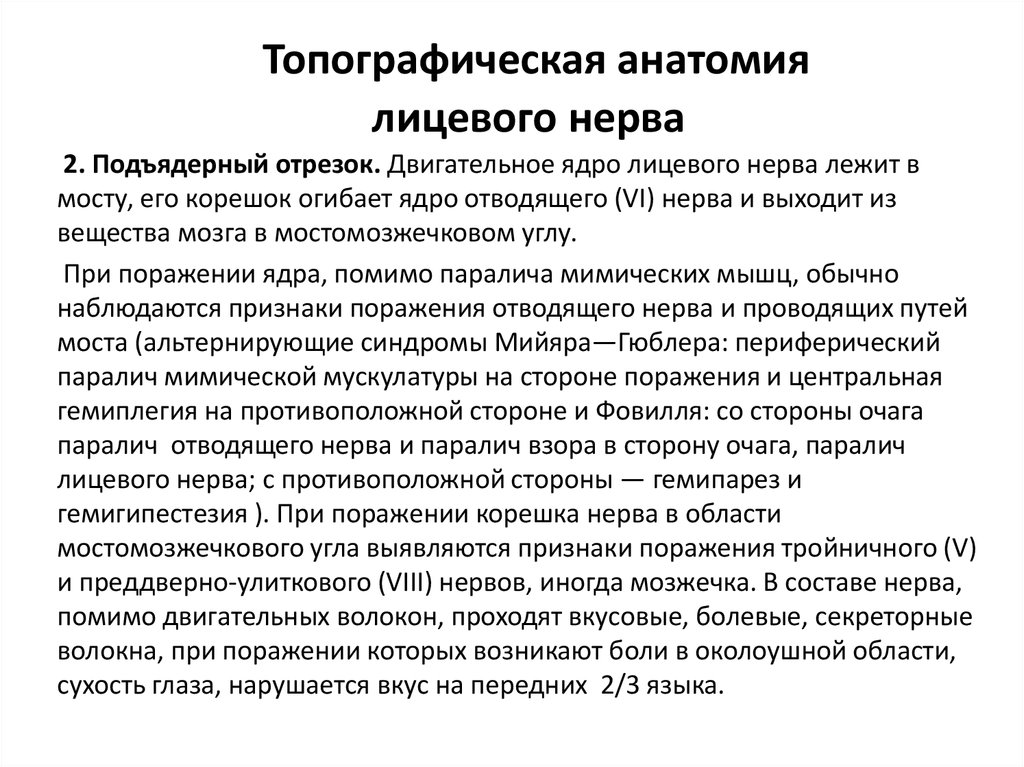

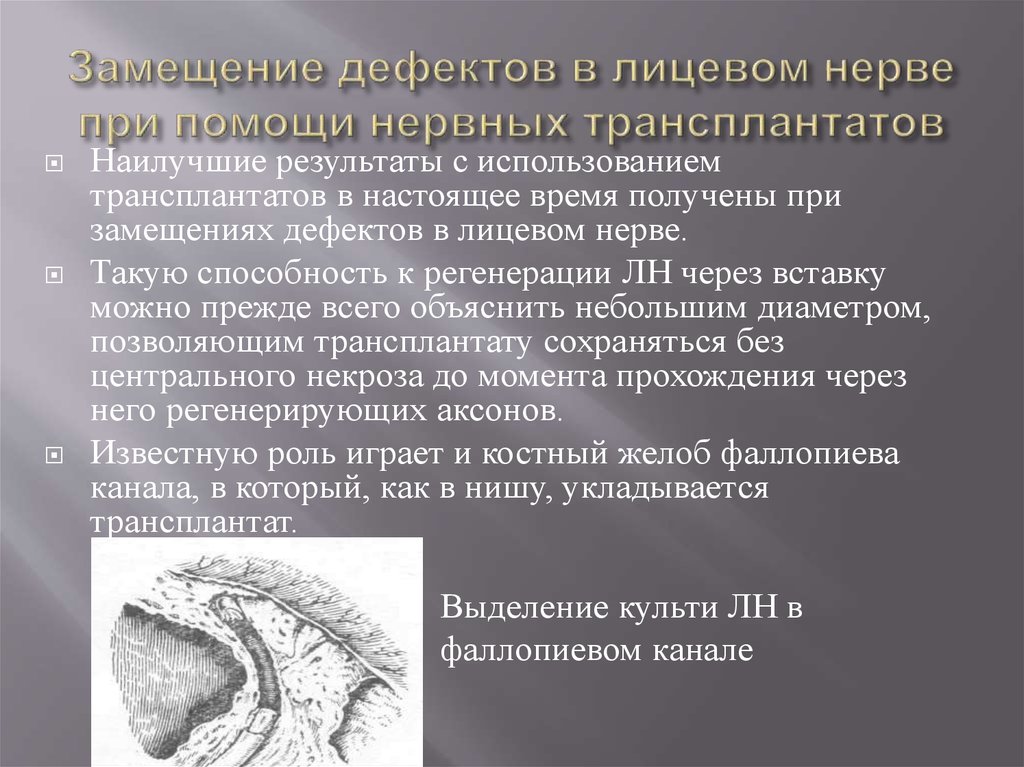

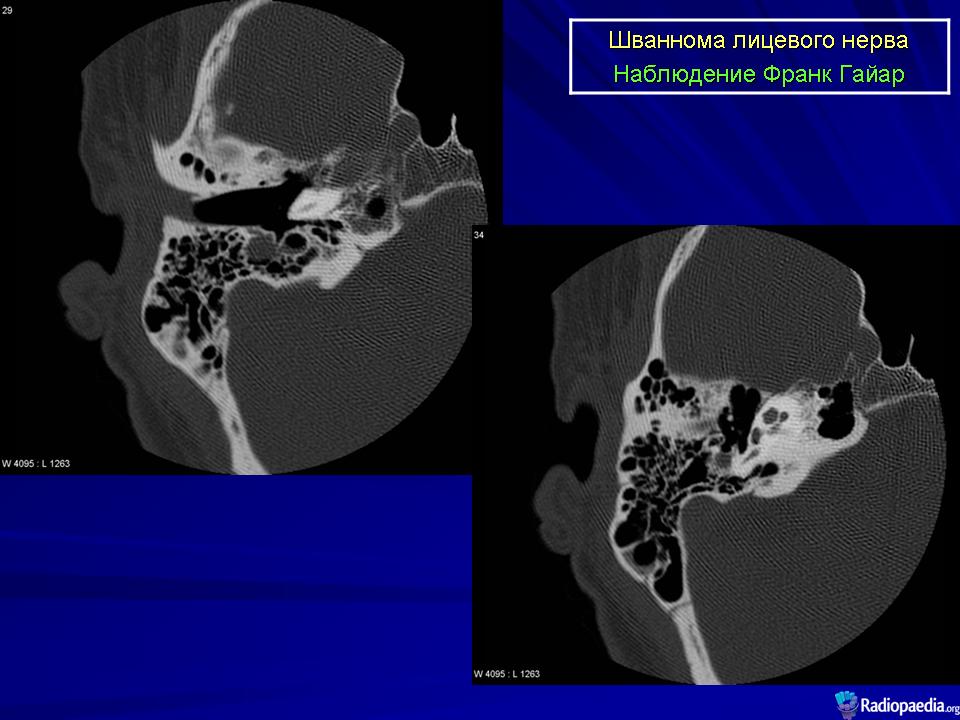

При данной патологии проведение МРТ необходимо в первую очередь для исключения опухоли. МРТ головного мозга при неврите лицевого нерва проходит в два этапа: сначала проводится стандартное исследование для оценки состояния головного мозга, а затем лицевой нерв исследуется более тонкими срезами (1,2 мм) в 3D импульсной последовательности в аксиальной плоскости.

| Вернуться к списку вопросов | Следующий вопрос |

Опытные врачи

Черкасова

Светлана Алексеевна

Врач высшей категории

Главный врач

Стаж 36 лет

ПашковаАнна Александровна

Кандидат медицинских наук

Стаж 27 лет

Баранов

Дмитрий Александрович

Врач-рентгенолог

Стаж 13 лет

Тащилкин

Алексей

Иванович

Врач-рентгенолог

Стаж 19 лет

АлександровТимофей Александрович

Врач-рентгенолог

Стаж 17 лет

Мачехин

Григорий

Сергеевич

Врач-рентгенолог

Стаж 11 лет

Томограф экспертного класса

Одно МРТ-исследование — от визита до результата — занимает не более 1 часа

Запишитесь на МРТ

без очередей

Приходите на прием в назначенное время

Пройдите процедуру

без стресса и боли

Получите результаты МРТ в течение 30 минут

Запишитесь на МРТ

без очередей

Приходите на прием в назначенное время

Пройдите процедуру

без стресса и боли

Получите результаты МРТ в течение 30 минут

Одно МРТ-исследование — от визита

до результата — занимает не более 45 минут

В качестве результатов МРТ Вы получите на руки:

Запись исследования на ваш выбор*

| на диск | на пленку | на флешку |

Заключение врача-рентгенолога

Что такое «артефакты» на снимках МРТ?

Артефакты (от лат. artefactum) — это погрешности, допущенные человеком, в процессе исследования. Артефакты значительно ухудшают качество изображения. Существует обширная группа физиологических (другими словами, относящихся к поведению человека) артефактов: двигательные, дыхательные, артефакты от глотания, моргания, случайных неуправляемых движений (тремор, гипертонус). Все артефакты, связанные с человеческим фактором, легко преодолеваются, если человек в процессе исследования полностью расслаблен, дышит ровно и свободно, без глубоких глотательных движений и частых морганий. Однако в медицинской практике нередки случаи использования легкого наркоза.

artefactum) — это погрешности, допущенные человеком, в процессе исследования. Артефакты значительно ухудшают качество изображения. Существует обширная группа физиологических (другими словами, относящихся к поведению человека) артефактов: двигательные, дыхательные, артефакты от глотания, моргания, случайных неуправляемых движений (тремор, гипертонус). Все артефакты, связанные с человеческим фактором, легко преодолеваются, если человек в процессе исследования полностью расслаблен, дышит ровно и свободно, без глубоких глотательных движений и частых морганий. Однако в медицинской практике нередки случаи использования легкого наркоза.

С какого возраста можно делать МРТ детям?

Магнитно-резонансная томография не имеет возрастных ограничений, поэтому ее можно проводить детям с самого рождения. Но ввиду того, что во время процедуры МРТ необходимо соблюдать неподвижность, обследование маленьких детей проводится в условиях анестезиологического пособия (поверхностного наркоза).

Какие существуют противопоказания к МРТ?

Все противопоказания к проведению МРТ можно разделить на абсолютные и относительные.

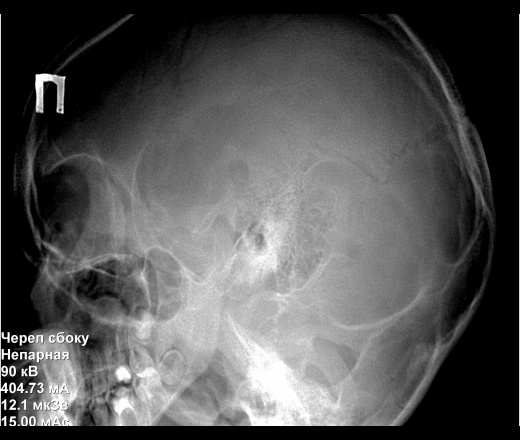

Абсолютными противопоказаниями к проведению МРТ являются следующие особенности пациента: наличие у него кардиостимулятора (водителя ритма сердца) и других вживляемых электронных устройств, присутствие ферримагнитных (железосодержащих) и электрических протезов стремечка (после реконструктивных операций на среднем ухе), гемостатических клипс после операций на сосудах головного мозга, брюшной полости или легких, металлических осколков в области глазницы, крупных осколков, дроби или пуль вблизи сосудисто-нервных пучков и жизненно важных органов, а также беременность до трех месяцев.

Кроме того, все пациенты с магнитосовместимыми (не ферримагнитными) металлическими конструкциями могут обследоваться только по прошествии месяца после проведенного оперативного вмешательства.

Кроме того, все пациенты с магнитосовместимыми (не ферримагнитными) металлическими конструкциями могут обследоваться только по прошествии месяца после проведенного оперативного вмешательства.Обязательно ли иметь направление от врача, чтобы пройти у вас МРТ?

Направление врача — необязательное условие посещения центра МРТ. Нам важна Ваша забота о своем здоровье, согласие на проведение обследования, а также отсутствие противопоказаний для проведения МРТ.

У меня часто болит голова. МРТ какой области нужно сделать?

Любому человеку знакома головная боль, но если она повторяется подозрительно часто, безусловно, это нельзя оставить без внимания. Мы рекомендуем пациенту с сильными головными болями пройти МРТ головного мозга и его сосудов. В отдельных случаях этого может быть недостаточно, потому как не всегда причина головных болей связана именно с патологией головного мозга. Головные боли могут быть следствием шейного остеохондроза, поэтому наши специалисты дополнительно советуют пройти МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов шеи.

Головные боли могут быть следствием шейного остеохондроза, поэтому наши специалисты дополнительно советуют пройти МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов шеи.

Как долго длится исследование на МРТ?

Средняя продолжительность одного исследования в нашем центре составляет от 10 до 20 минут, однако, все зависит от выявленных изменений: иногда для уточнения заболевания врач-рентгенолог может расширить протокол исследования и прибегнуть к использованию контрастного усиления. В таких случаях время исследования увеличивается.

Магнитно-резонансная томография – это вредно?

Магнитно-резонансная томография – это полностью безвредный и безопасный метод лучевой диагностики. В основе получения изображения МРТ отсутствует ионизирующие излучение, свойственное методу компьютерной томографии (КТ). Но существуют противопоказания, с которыми необходимо ознакомиться, перед тем как записаться на обследование.

Является ли беременность противопоказанием к МРТ?

Абсолютным противопоказанием к МРТ является беременность до трех месяцев. При подозрении на ургентные (угрожающие жизни) заболевания женщины решение о проведении МРТ в ранние сроки беременности принимает врач-гинеколог.

В нашем центре можно пройти МРТ во время беременности во втором и третьем триместре – для этого необходимо предоставить направление от лечащего врача, назначившего МРТ, а также справку от акушера-гинеколога о том, что проведение магнитно-резонансной томографии разрешено.

Расшифровка в течение 30 минут

После проведения процедуры опытный врач-рентгенолог сделает расшифровку за полчаса.

Запись результатов исследования

Вы можете получить исследование на удобном для Вас носителе, а также выбрать несколько вариантов.

Нажимая на кнопку «Записаться», Вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.

Отзывы о работе центра

Приехали в центр из Эстонии, Таллинна. Делали с мужем много процедур: мозг, сосуды, брюшная полость, мягкие ткани шеи. Всё быстро, качественно, ответ на руках. Спасибо! Буду рекомендовать ваш центр друзьям. И если надо будет опять МРТ, приедем именно к вам.

Надежда Марчук, Андрей Нестеров

Хочу поблагодарить весь персонал за внимательное обслуживание. Все было очень «по-петербуржски». Спасибо! Всем здоровья! Так и держать в дальнейшем марку!!! Успехов во всех ваших делах!

Бродягина Л.И.

Центр меня поразил новым ремонтом и новым современным оборудованием. Процедура обследования, двух отделов позвоночника прошла под классическую музыку и легкий «бриз», было спокойно и комфортно.

Дукич Е.Н.

Очень нравится ваш центр, услуги, обслуживание. Проверяюсь уже в 6-й раз за 2 года. Хожу только к вам. Очень удобно, комфортно. Квалифицированный персонал. Всем огромное спасибо. Отдельно хочется отметить доктора Черкасову С. А.

А.

Игнатьева И.П.

Записывалась на исследование ночью. Приехала раньше времени, но все сделали быстро, четко и как и оговаривалось по более сниженной цене. Спасибо большое за отличный сервис.

Кобычева В.А.

Делала у вас МРТ неделю назад. Очень все быстро, вежливо, а главное — качественная расшифровка и заключение врача. Спасибо! Подписалась также в вашу группу ВК, вдруг еще понадобится?)))

Наталья Кияновская

Очень переживала перед обследованием, но сотрудники клиники успокоили и все прошло хорошо, спасибо! Результат был готов практически сразу, что очень порадовало! Добрая и уютная обстановка!

Елена

все отзывы

Плюсы для пациентов

Возможно присутствие сопровождающего в кабинете МРТ

Wi-Fi, чай и кофе для посетителей центра

Удобный график работы центра

Наушники с музыкой для комфортного прохождения МРТ

Отзывы о работе центра

Приехали в центр из Эстонии, Таллинна. Делали с мужем много процедур: мозг, сосуды, брюшная полость, мягкие ткани шеи. Всё быстро, качественно, ответ на руках. Спасибо! Буду рекомендовать ваш центр друзьям. И если надо будет опять МРТ, приедем именно к вам.

Делали с мужем много процедур: мозг, сосуды, брюшная полость, мягкие ткани шеи. Всё быстро, качественно, ответ на руках. Спасибо! Буду рекомендовать ваш центр друзьям. И если надо будет опять МРТ, приедем именно к вам.

Надежда Марчук, Андрей Нестеров

Хочу поблагодарить весь персонал за внимательное обслуживание. Все было очень «по-петербуржски». Спасибо! Всем здоровья! Так и держать в дальнейшем марку!!! Успехов во всех ваших делах!

Бродягина Л.И.

Центр поразил меня новым ремонтом и современным оборудованием. Процедура обследования 2-х отделов позвоночника прошла под классическую музыку и легкий «бриз», было спокойно и комфортно.

Дукич Е.Н.

Очень нравится ваш центр, услуги, обслуживание. Проверяюсь уже в 6-й раз за 2 года. Хожу только к вам. Очень удобно, комфортно. Квалифицированный персонал. Всем огромное спасибо. Отдельно хочется отметить доктора Черкасову С.А.

Игнатьева И.П.

Записывалась на исследование ночью. Приехала раньше времени, но все сделали быстро, четко и как и оговаривалось по более сниженной цене. Спасибо большое за отличный сервис.

Спасибо большое за отличный сервис.

Кобычева В.А.

Делала у вас МРТ неделю назад. Очень все быстро, вежливо, а главное — качественная расшифровка и заключение врача. Спасибо! Подписалась также в вашу группу ВК, вдруг еще понадобится?)))

Наталья Кияновская

Очень переживала перед обследованием, но сотрудники клиники успокоили и все прошло хорошо,спасибо! Результат был готов практически сразу, что очень порадовало! Добрая и уютная обстановка!

Елена

все отзывы

Какое делать МРТ при воспалении тройничного нерва?

- Главная

- Часто задаваемые вопросы

- Какое делать МРТ при воспалении тройничного нерва?

ЭКСПЕРТНОСТЬ

Врачи-рентгенологи со стажем до 36 лет

КАЧЕСТВО

Томограф Siemens 1,5 Тл экспертного класса

ОПЕРАТИВНОСТЬ

«> Расшифровка МРТ ужечерез 30 минут*

ОПЫТ

Работаем с 2008 года, более 55 000 исследований

ЭКСПЕРТНОСТЬ

Врачи-рентгенологи со стажем до 36 лет

КАЧЕСТВО

Томограф Siemens 1,5 Тл экспертного класса

ОПЕРАТИВНОСТЬ

Расшифровка МРТ уже

через 30 минут*

ОПЫТ

Работаем с 2008 года, более 55 000 исследований

- Награды

Финалист 2019

Всероссийского рейтинга отделений лучевой диагностики

Фотографии центра

Добро пожаловать в наш центр!

Если у вас возникли вопросы по работе центра, то вы можете написать письмо директору

Отвечает Черкасова С.А.:

врач-рентгенолог высшей категории

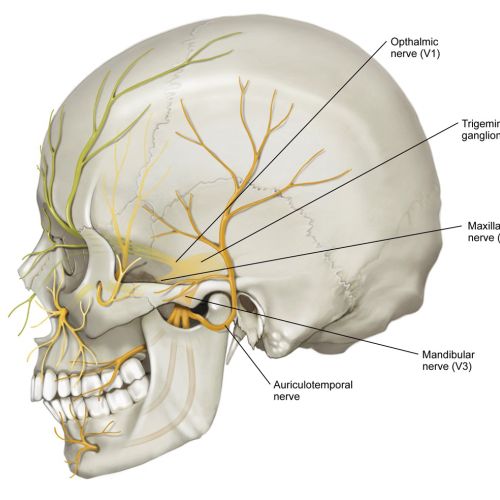

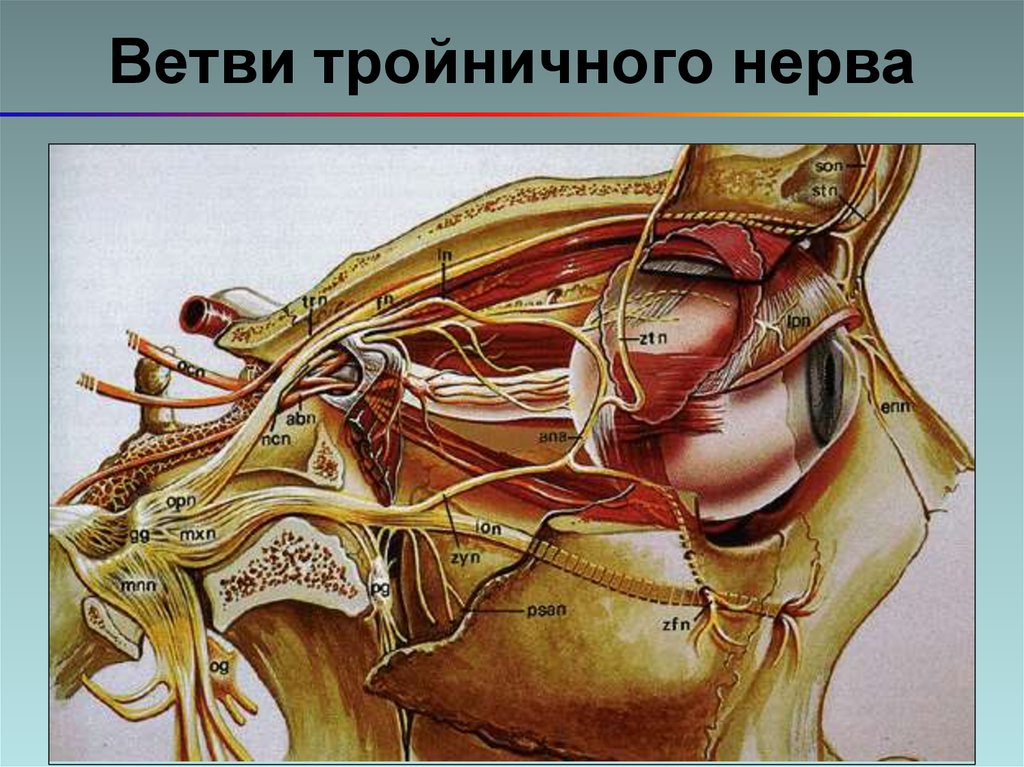

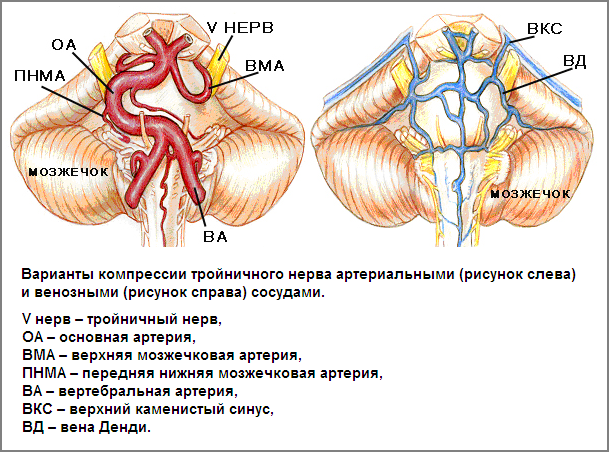

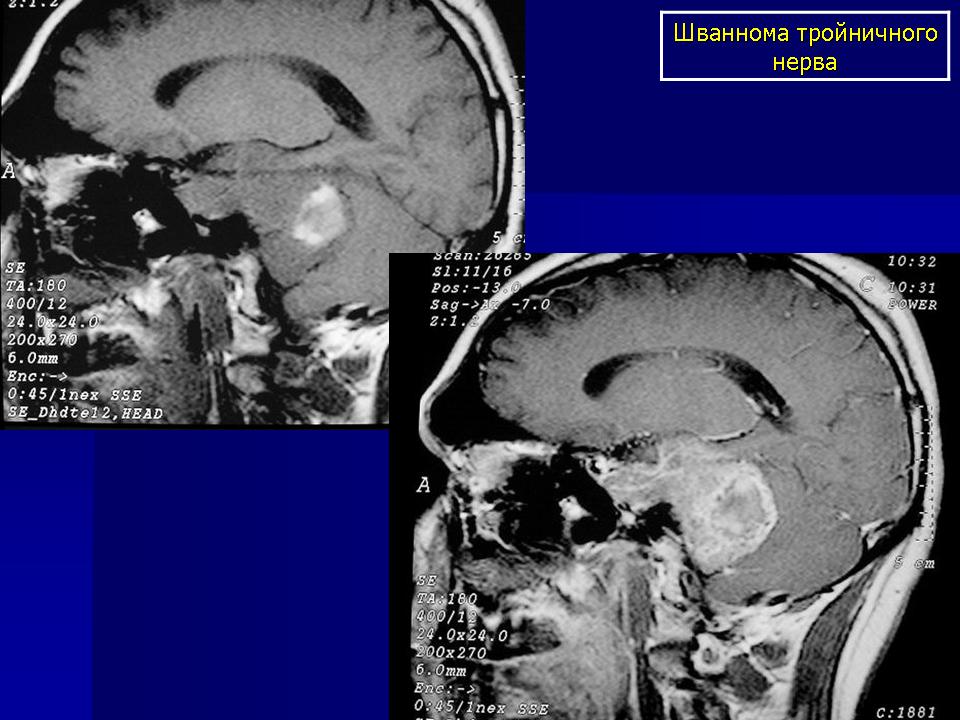

При патологии тройничного нерва желательно пройти комплексное обследование: МРТ головного мозга + черепно-мозговых нервов для исключения вазоневрального (нейроваскулярного) конфликта как возможной причины болевого синдрома. В некоторых случаях достаточно только МРТ головного мозга — все зависит от решения вашего лечащего врача.

В некоторых случаях достаточно только МРТ головного мозга — все зависит от решения вашего лечащего врача.

| Вернуться к списку вопросов | Следующий вопрос |

Опытные врачи

Черкасова

Светлана Алексеевна

Врач высшей категории

Главный врач

Стаж 36 лет

ПашковаАнна Александровна

Кандидат медицинских наук

Стаж 27 лет

Баранов

Дмитрий Александрович

Врач-рентгенолог

Стаж 13 лет

Тащилкин

Алексей

Иванович

Врач-рентгенолог

Стаж 19 лет

АлександровТимофей Александрович

Врач-рентгенолог

Стаж 17 лет

Мачехин

Григорий

Сергеевич

Врач-рентгенолог

Стаж 11 лет

Томограф экспертного класса

Одно МРТ-исследование — от визита до результата — занимает не более 1 часа

Запишитесь на МРТ

без очередей

Приходите на прием в назначенное время

Пройдите процедуру

без стресса и боли

Получите результаты МРТ в течение 30 минут

Запишитесь на МРТ

без очередей

Приходите на прием в назначенное время

Пройдите процедуру

без стресса и боли

Получите результаты МРТ в течение 30 минут

Одно МРТ-исследование — от визита

до результата — занимает не более 45 минут

В качестве результатов МРТ Вы получите на руки:

Запись исследования на ваш выбор*

| на диск | на пленку | на флешку |

Заключение врача-рентгенолога

Что такое «артефакты» на снимках МРТ?

Артефакты (от лат. artefactum) — это погрешности, допущенные человеком, в процессе исследования. Артефакты значительно ухудшают качество изображения. Существует обширная группа физиологических (другими словами, относящихся к поведению человека) артефактов: двигательные, дыхательные, артефакты от глотания, моргания, случайных неуправляемых движений (тремор, гипертонус). Все артефакты, связанные с человеческим фактором, легко преодолеваются, если человек в процессе исследования полностью расслаблен, дышит ровно и свободно, без глубоких глотательных движений и частых морганий. Однако в медицинской практике нередки случаи использования легкого наркоза.

artefactum) — это погрешности, допущенные человеком, в процессе исследования. Артефакты значительно ухудшают качество изображения. Существует обширная группа физиологических (другими словами, относящихся к поведению человека) артефактов: двигательные, дыхательные, артефакты от глотания, моргания, случайных неуправляемых движений (тремор, гипертонус). Все артефакты, связанные с человеческим фактором, легко преодолеваются, если человек в процессе исследования полностью расслаблен, дышит ровно и свободно, без глубоких глотательных движений и частых морганий. Однако в медицинской практике нередки случаи использования легкого наркоза.

С какого возраста можно делать МРТ детям?

Магнитно-резонансная томография не имеет возрастных ограничений, поэтому ее можно проводить детям с самого рождения. Но ввиду того, что во время процедуры МРТ необходимо соблюдать неподвижность, обследование маленьких детей проводится в условиях анестезиологического пособия (поверхностного наркоза). В нашем центре исследование под наркозом не осуществляется, поэтому мы обследуем детей исключительно с семилетнего возраста.

В нашем центре исследование под наркозом не осуществляется, поэтому мы обследуем детей исключительно с семилетнего возраста.

Какие существуют противопоказания к МРТ?

Все противопоказания к проведению МРТ можно разделить на абсолютные и относительные.

Абсолютными противопоказаниями к проведению МРТ являются следующие особенности пациента: наличие у него кардиостимулятора (водителя ритма сердца) и других вживляемых электронных устройств, присутствие ферримагнитных (железосодержащих) и электрических протезов стремечка (после реконструктивных операций на среднем ухе), гемостатических клипс после операций на сосудах головного мозга, брюшной полости или легких, металлических осколков в области глазницы, крупных осколков, дроби или пуль вблизи сосудисто-нервных пучков и жизненно важных органов, а также беременность до трех месяцев.

К относительным противопоказаниям относятся: клаустрофобия (боязнь замкнутого пространства), наличие в теле пациента массивных не ферримагнитных металлических конструкций и протезов, наличие ВМС (внутриматочной спирали). Кроме того, все пациенты с магнитосовместимыми (не ферримагнитными) металлическими конструкциями могут обследоваться только по прошествии месяца после проведенного оперативного вмешательства.

Кроме того, все пациенты с магнитосовместимыми (не ферримагнитными) металлическими конструкциями могут обследоваться только по прошествии месяца после проведенного оперативного вмешательства.

Обязательно ли иметь направление от врача, чтобы пройти у вас МРТ?

Направление врача — необязательное условие посещения центра МРТ. Нам важна Ваша забота о своем здоровье, согласие на проведение обследования, а также отсутствие противопоказаний для проведения МРТ.

У меня часто болит голова. МРТ какой области нужно сделать?

Любому человеку знакома головная боль, но если она повторяется подозрительно часто, безусловно, это нельзя оставить без внимания. Мы рекомендуем пациенту с сильными головными болями пройти МРТ головного мозга и его сосудов. В отдельных случаях этого может быть недостаточно, потому как не всегда причина головных болей связана именно с патологией головного мозга. Головные боли могут быть следствием шейного остеохондроза, поэтому наши специалисты дополнительно советуют пройти МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов шеи.

Головные боли могут быть следствием шейного остеохондроза, поэтому наши специалисты дополнительно советуют пройти МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов шеи.

Как долго длится исследование на МРТ?

Средняя продолжительность одного исследования в нашем центре составляет от 10 до 20 минут, однако, все зависит от выявленных изменений: иногда для уточнения заболевания врач-рентгенолог может расширить протокол исследования и прибегнуть к использованию контрастного усиления. В таких случаях время исследования увеличивается.

Магнитно-резонансная томография – это вредно?

Магнитно-резонансная томография – это полностью безвредный и безопасный метод лучевой диагностики. В основе получения изображения МРТ отсутствует ионизирующие излучение, свойственное методу компьютерной томографии (КТ). Но существуют противопоказания, с которыми необходимо ознакомиться, перед тем как записаться на обследование.

Является ли беременность противопоказанием к МРТ?

Абсолютным противопоказанием к МРТ является беременность до трех месяцев. При подозрении на ургентные (угрожающие жизни) заболевания женщины решение о проведении МРТ в ранние сроки беременности принимает врач-гинеколог.

В нашем центре можно пройти МРТ во время беременности во втором и третьем триместре – для этого необходимо предоставить направление от лечащего врача, назначившего МРТ, а также справку от акушера-гинеколога о том, что проведение магнитно-резонансной томографии разрешено.

Расшифровка в течение 30 минут

После проведения процедуры опытный врач-рентгенолог сделает расшифровку за полчаса.

Запись результатов исследования

Вы можете получить исследование на удобном для Вас носителе, а также выбрать несколько вариантов.

Нажимая на кнопку «Записаться», Вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27. 07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Отзывы о работе центра

Приехали в центр из Эстонии, Таллинна. Делали с мужем много процедур: мозг, сосуды, брюшная полость, мягкие ткани шеи. Всё быстро, качественно, ответ на руках. Спасибо! Буду рекомендовать ваш центр друзьям. И если надо будет опять МРТ, приедем именно к вам.

Надежда Марчук, Андрей Нестеров

Хочу поблагодарить весь персонал за внимательное обслуживание. Все было очень «по-петербуржски». Спасибо! Всем здоровья! Так и держать в дальнейшем марку!!! Успехов во всех ваших делах!

Бродягина Л.И.

Центр меня поразил новым ремонтом и новым современным оборудованием. Процедура обследования, двух отделов позвоночника прошла под классическую музыку и легкий «бриз», было спокойно и комфортно.

Дукич Е.Н.

Очень нравится ваш центр, услуги, обслуживание. Проверяюсь уже в 6-й раз за 2 года. Хожу только к вам. Очень удобно, комфортно. Квалифицированный персонал. Всем огромное спасибо. Отдельно хочется отметить доктора Черкасову С. А.

А.

Игнатьева И.П.

Записывалась на исследование ночью. Приехала раньше времени, но все сделали быстро, четко и как и оговаривалось по более сниженной цене. Спасибо большое за отличный сервис.

Кобычева В.А.

Делала у вас МРТ неделю назад. Очень все быстро, вежливо, а главное — качественная расшифровка и заключение врача. Спасибо! Подписалась также в вашу группу ВК, вдруг еще понадобится?)))

Наталья Кияновская

Очень переживала перед обследованием, но сотрудники клиники успокоили и все прошло хорошо, спасибо! Результат был готов практически сразу, что очень порадовало! Добрая и уютная обстановка!

Елена

все отзывы

Плюсы для пациентов

Возможно присутствие сопровождающего в кабинете МРТ

Wi-Fi, чай и кофе для посетителей центра

Удобный график работы центра

Наушники с музыкой для комфортного прохождения МРТ

Отзывы о работе центра

Приехали в центр из Эстонии, Таллинна. Делали с мужем много процедур: мозг, сосуды, брюшная полость, мягкие ткани шеи. Всё быстро, качественно, ответ на руках. Спасибо! Буду рекомендовать ваш центр друзьям. И если надо будет опять МРТ, приедем именно к вам.

Делали с мужем много процедур: мозг, сосуды, брюшная полость, мягкие ткани шеи. Всё быстро, качественно, ответ на руках. Спасибо! Буду рекомендовать ваш центр друзьям. И если надо будет опять МРТ, приедем именно к вам.

Надежда Марчук, Андрей Нестеров

Хочу поблагодарить весь персонал за внимательное обслуживание. Все было очень «по-петербуржски». Спасибо! Всем здоровья! Так и держать в дальнейшем марку!!! Успехов во всех ваших делах!

Бродягина Л.И.

Центр поразил меня новым ремонтом и современным оборудованием. Процедура обследования 2-х отделов позвоночника прошла под классическую музыку и легкий «бриз», было спокойно и комфортно.

Дукич Е.Н.

Очень нравится ваш центр, услуги, обслуживание. Проверяюсь уже в 6-й раз за 2 года. Хожу только к вам. Очень удобно, комфортно. Квалифицированный персонал. Всем огромное спасибо. Отдельно хочется отметить доктора Черкасову С.А.

Игнатьева И.П.

Записывалась на исследование ночью. Приехала раньше времени, но все сделали быстро, четко и как и оговаривалось по более сниженной цене. Спасибо большое за отличный сервис.

Спасибо большое за отличный сервис.

Кобычева В.А.

Делала у вас МРТ неделю назад. Очень все быстро, вежливо, а главное — качественная расшифровка и заключение врача. Спасибо! Подписалась также в вашу группу ВК, вдруг еще понадобится?)))

Наталья Кияновская

Очень переживала перед обследованием, но сотрудники клиники успокоили и все прошло хорошо,спасибо! Результат был готов практически сразу, что очень порадовало! Добрая и уютная обстановка!

Елена

все отзывы

МРТ тройничного нерва — что показывает, симптомы, особенности проведения

07.12.2021

Магнитно-резонансная томография активно используется в медицине как передовой, наиболее точный и информативный метод диагностики. Часто он рекомендуется при оценке текущего состояния нервной системы – как центральной, так и периферической.

В процессе обследования на томографе создаются виртуальные срезы диагностической области. При этом удается сформировать объемную модель, на которой будут отлично видны признаки любых типов патологии.

Важное отличие от другой распространенной диагностической методики – компьютерной томографии, заключается в том, что на организм не оказывается никакого вредного излучения.

Это позволяет проводить обследование столько раз, сколько это потребуется для отслеживания успешности прохождения восстановительного процесса, эффективности использования определенного метода лечения.

Особенности использования МРТ при диагностике тройничного нерва

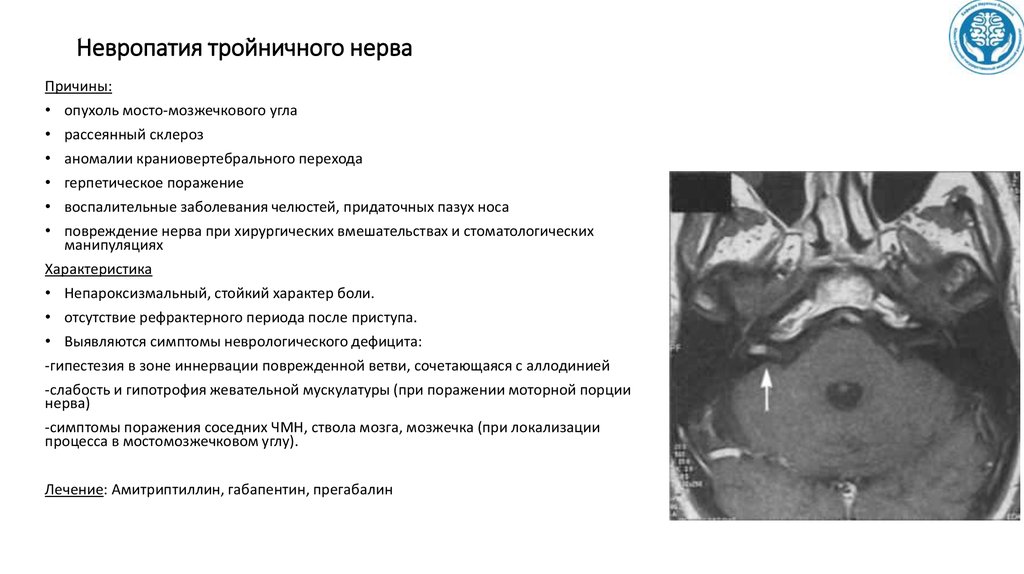

Когда у человека возникают признаки проблемы с тройничным нервом, магнитно-резонансная томография становится одним из наиболее информативных методов. Обследование пациента на томографе позволяет быстро определить наличие воспаления, область ее локализации и другие особенности.

Также важное преимущество заключается в том, что врачам удается не только отыскать само воспаление, но также сделать выводы о первопричинах его возникновения.

Среди наиболее распространенных причин:

- Новообразования разного размера и типа.

- Протекание в организме пациента инфекционного процесса.

- Травмирование, затрагивающее область нахождения тройничного нерва.

- Распространение сосудистых нарушений.

- Иммунные заболевания.

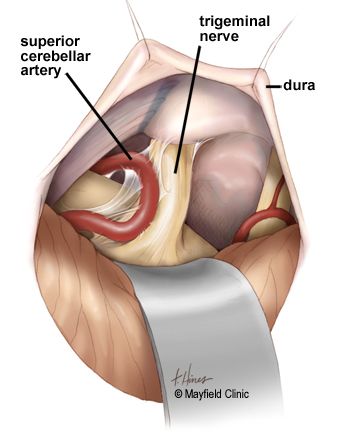

Современная магнитно-резонансная томография отлично показывает себя в том случае, когда нужно провести диагностику состояния артерий и вен, которые прилегают к тройничному нерву.

Магнитно-резонансная томография подойдет при поиске разных видов патологии. МРТ можно использоваться в качестве дополнительного метода анализа состояния пациента неврологом.

Для постановки правильного диагноза также используются средства для проверки рефлексов, сбора анамнеза и различных сопутствующих анализов.

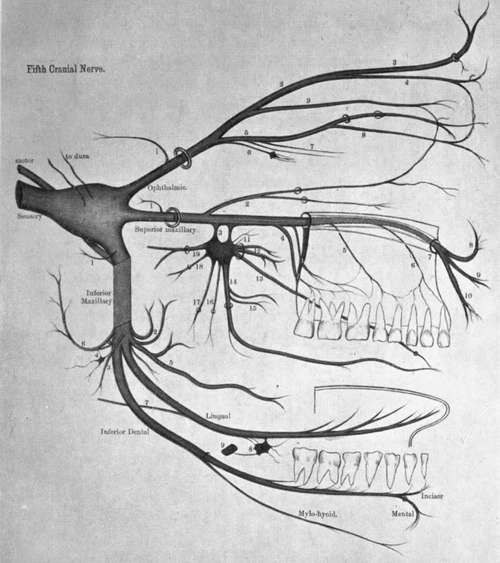

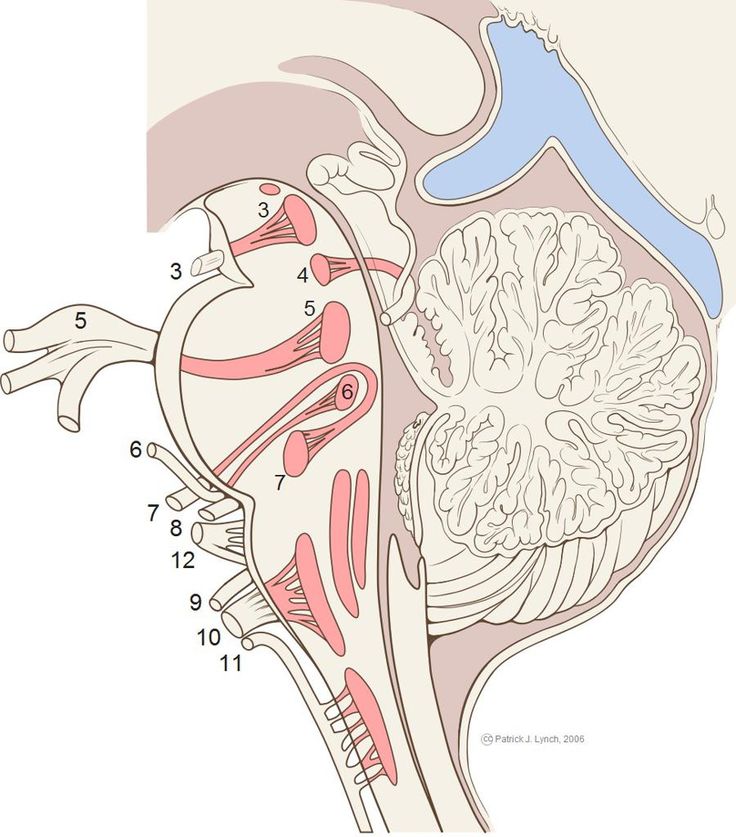

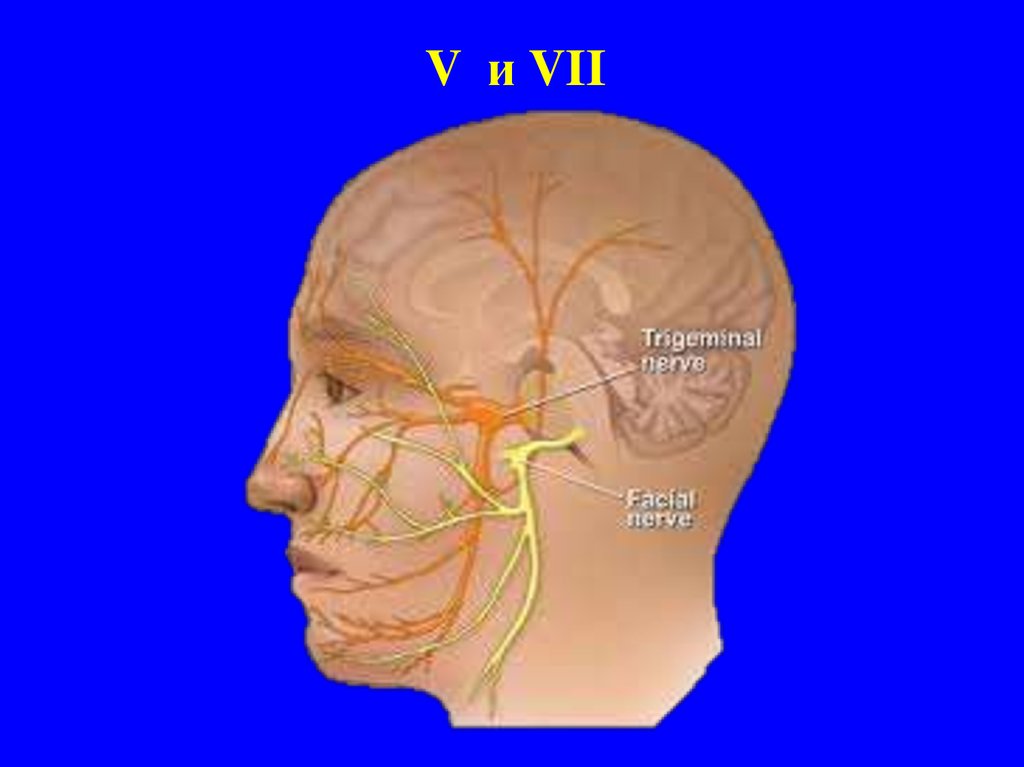

Особенность расположения тройничного нерва

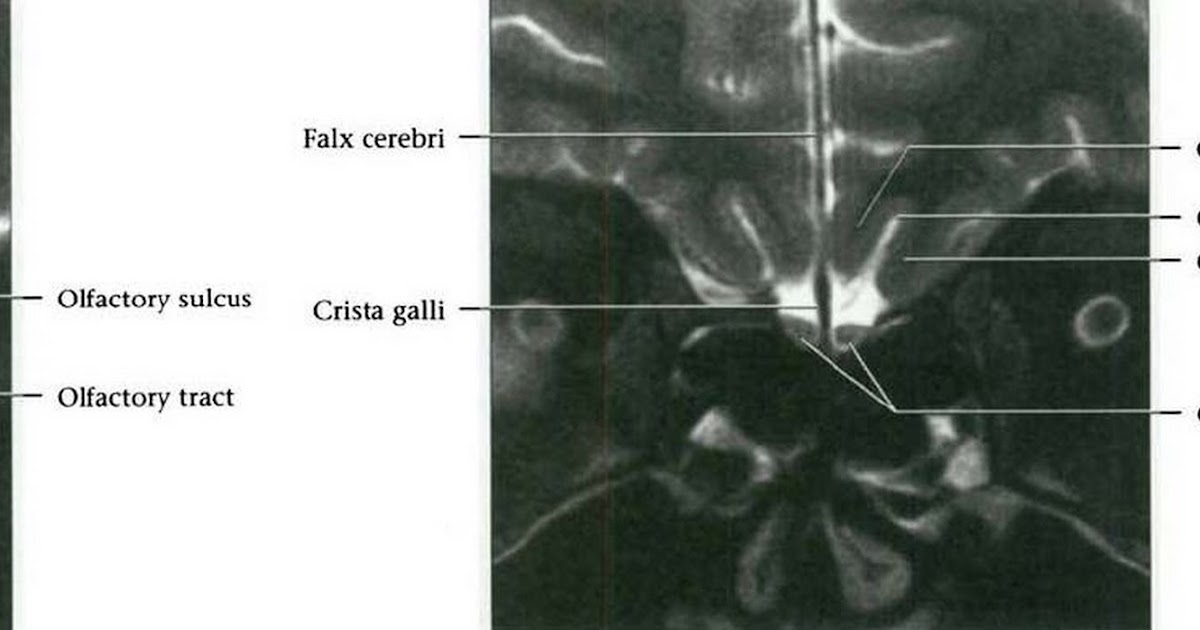

Важная особенность тройничного нерва заключается в том, что он располагается с обеих сторон головы. Основное ядро этой структуры расположено в стволе головного мозга.

Сам нерв отличается большой протяженностью и на каждой области его расположения могут появиться различные факторы, которые стимулируют появление сильных болей и других распространенных проблем.

Различается несколько основных областей тройничного нерва:

- Глазная.

- Верхнечелюстная.

- Нижнечелюстная.

Важно быстро выявить первые признаки патологии, провести диагностику и приступить к правильному лечению.

Главные симптомы развития воспалительного процесса

У многих пациентов проявляются различные заболевания, которые поражают область тройничного нерва. Среди распространенных есть такие, как неврит и невралгия.

Невралгия диагностируется у пациентов достаточно часто. В особую категорию риска попадают женщины в возрастной группе от 40 до 60 лет. Часто процесс развивается на фоне сосудистых нарушений, проблем с эндокринной системой.

Причинами невралгии также могут стать заболевания десен и зубов, поражение организма вирусом, различные типы новообразований.

Есть несколько основных симптомов, по которым можно сделать вывод о развитии в организме пациента невралгии. К ним относятся такие, как:

- Сильная боль в разных областях локализации нерва.

- Значительное расширение зрачков.

- Увеличение выделения слюны и слез.

- Проблемы с чувствительностью – слишком сильная выраженность или притупление.

Также невралгия проявляет себя выраженным парезом. При нем ткани лица начинают краснеть.

Невриты относятся ко второй по распространенности категории заболеваний. Чаще всего они возникают из-за сильного травмирования, локального протекания воспалительного процесса, появления опухолей во внутричерепном пространстве.

К наиболее полным распространенным признакам того, что пациент болеет невритом относятся такие, как:

- Сильная боль разного характера – сверлящего, ноющего, стреляющего.

- Неприятные ощущения на коже – это могут быть мурашки, жжение, покалывание.

- Ухудшение степени чувствительности.

- Возникновение локального атрофического процесса, который затрагивает кожу и слизистые оболочки в организме пациента.

Если неврит затрагивает нижнечелюстной нерв, состояние характеризуется сильными спазмами, параличом. Иногда человек не может зевать или нормально жевать.

Иногда человек не может зевать или нормально жевать.

Очень важно быстро определить, что у человека начинает развиваться воспалительный процесс, устранить его с использованием стандартных методов. Таким образом, МРТ удается использовать как часть комплексного обследования пациента.

Может ли МРТ использоваться при диагностике воспаления тройничного нерва

Магнитно-резонансная томография хорошо показывает себя при диагностировании различных вариантов поражения нервов в организме человека. Использование МРТ позволяет получить качественную визуализацию.

Очень важно то, что МРТ помогает не только установить распространение воспалительного процесса, но и сделать вывод о том, по какой причине он начал развиваться. Существует сразу несколько основных патологий, которые удается определить с применением МР-диагностики:

- Деформации позвоночника. Негативно сказывается на состоянии тройничного нерва сильная деформация, сосредоточенная в области шейного отдела позвоночника.

Именно она обычно сопровождается поражением нервных волокон.

Именно она обычно сопровождается поражением нервных волокон. - Черепно-мозговые травмы. Они могут быть разными – от перелома черепа до ушиба мозга.

- Опухолевый процесс. Воспаление может стимулироваться разными основными видами новообразований, как доброкачественного, так и злокачественного характера.

- Патологии кровеносных сосудов. Таким образом, происходит значительное ухудшение состояния кровообращения.

- Развитие вазоневрального конфликта. Затрагивается не только сам нерв, но и располагающиеся рядом с ним вены и нервы.

Также применение магнитно-резонансной томографии становится оптимальным вариантом диагностики в том случае, если у человека есть различные анатомические особенности. К ним относятся такие, как врожденные деформации, изменения носоглотки или гайморовых пазух.

Особенности проведения МРТ при воспалении тройничного нерва

Процесс обследования на магнитно-резонансном томографе максимально прост. Если у пациента есть признаки распространения воспалительного процесса, невролог собирает анамнез и говорит о том, какой вариант диагностики стоит проводить в конкретном случае.

Если у пациента есть признаки распространения воспалительного процесса, невролог собирает анамнез и говорит о том, какой вариант диагностики стоит проводить в конкретном случае.

Это может быть стандартное МР-сканирование или использование дополнительного контрастного усиления.

Человеку во время обследования нужно просто лечь на кушетку, которая будет помещена внутрь трубы томографа. Таки образом, человек попадает внутрь сильного магнитного поля.

На протяжении всего времени прохождения магнитно-резонансной томографии, потребуется сохранять неподвижность. Длительность будет отличаться в зависимости от того, нужно ли использовать дополнительное контрастное усиление.

При введении контраста длительность сеанса МРТ становится в полтора-два раза больше. При этом используются полностью безопасные вещества. Они выводятся из организма естественным путем.

По итогам проведения обследования, пациенту выдается подробное заключение с указанием всех выявленных проблем. Именно это заключение вместе со снимками будет использоваться вашим неврологом или другими врачами для назначения определенного метода лечения.

Именно это заключение вместе со снимками будет использоваться вашим неврологом или другими врачами для назначения определенного метода лечения.

МРТ экстракраниального лицевого нерва с помощью последовательности CISS

Исследовательская статья Голова и шея

Открытый доступ

J.P. Guenette, N. Ben-Shlomo, J. Jayender, R.T. Seethamraju, В. Кимбрелл, Н.-А. Тран, Р.Ю. Хуанг, С.Дж. Ким, Дж.И. Касс, К.Э. Корралес и Т.К. Lee

Американский журнал нейрорадиологии, ноябрь 2019 г., 40 (11) 1954–1959; DOI: https://doi.org/10.3174/ajnr.A6261

- Статья

- Цифры и данные

- Supplemental

- Info & Metrics

- References

Abstract

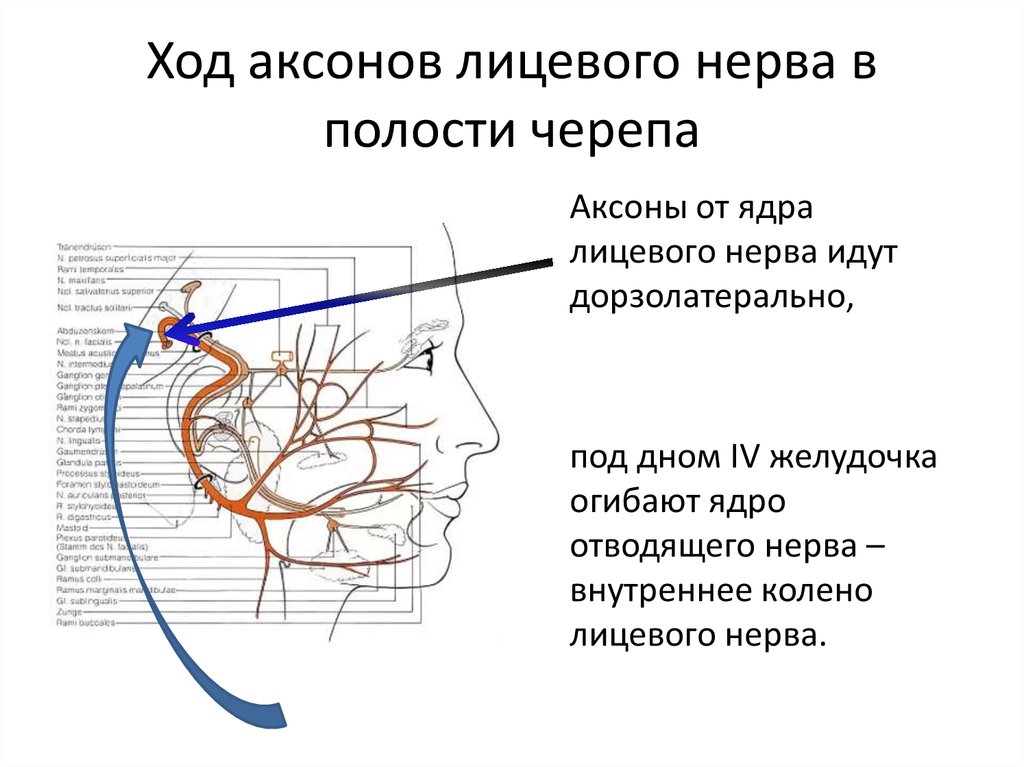

ПРЕДПОСЫЛКИ И ЦЕЛЬ: МРТ обычно не используется для визуализации экстракраниального нерва. Цель этого исследования состояла в том, чтобы определить, в какой степени этот нерв может быть визуализирован с помощью последовательности CISS, и определить возможность использования этой последовательности для локализации нерва относительно опухоли.

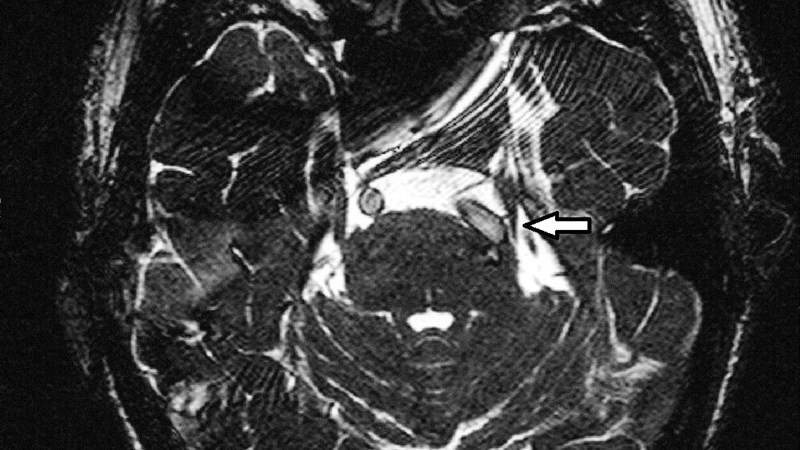

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Тридцать два лицевых нерва у 16 здоровых субъектов и 4 лицевых нерва у 4 субъектов с опухолями околоушной железы были визуализированы с помощью протокола аксиальной последовательности CISS, который включал изотропные воксели размером 0,8 мм, на системе 3T MR с 64-канальной системой головы/шеи. катушка. Четыре наблюдателя независимо друг от друга сегментировали 32 нерва здоровых субъектов. Сегментации сравнивались путем вычисления средних значений расстояния Хаусдорфа и коэффициентов сходства Дайса.

РЕЗУЛЬТАТЫ: Первичная бифуркация экстракраниального лицевого нерва в верхний височно-лицевой и нижний шейно-лицевой стволы была видна на всех 128 сегментах. Среднее значение средних расстояний Хаусдорфа составляло 1,2 мм (диапазон 0,3–4,6 мм). Коэффициенты игры в кости варьировались от 0,40 до 0,82. Относительное положение лицевого нерва по отношению к опухоли можно было предположить во всех 4 случаях опухоли.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Лицевой нерв виден на изображениях CISS от шилососцевидного отверстия до височно-лицевого и шейно-лицевого стволов, проксимальнее околоушного сплетения. Использование протокола CISS возможно в клинических условиях для определения расположения лицевого нерва относительно опухоли.

Использование протокола CISS возможно в клинических условиях для определения расположения лицевого нерва относительно опухоли.

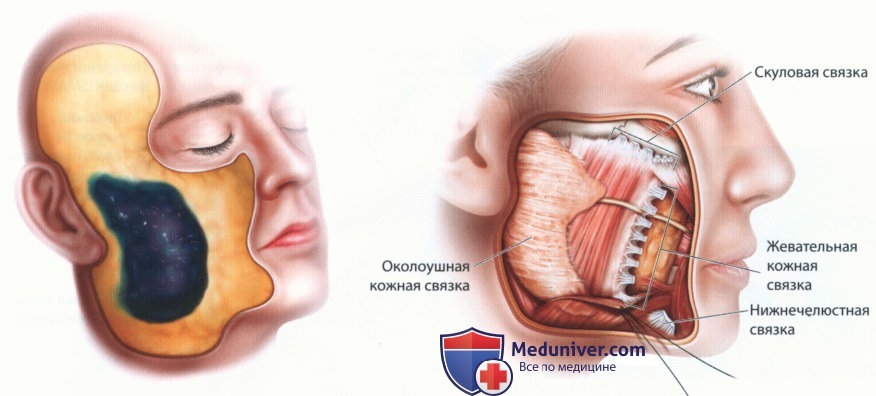

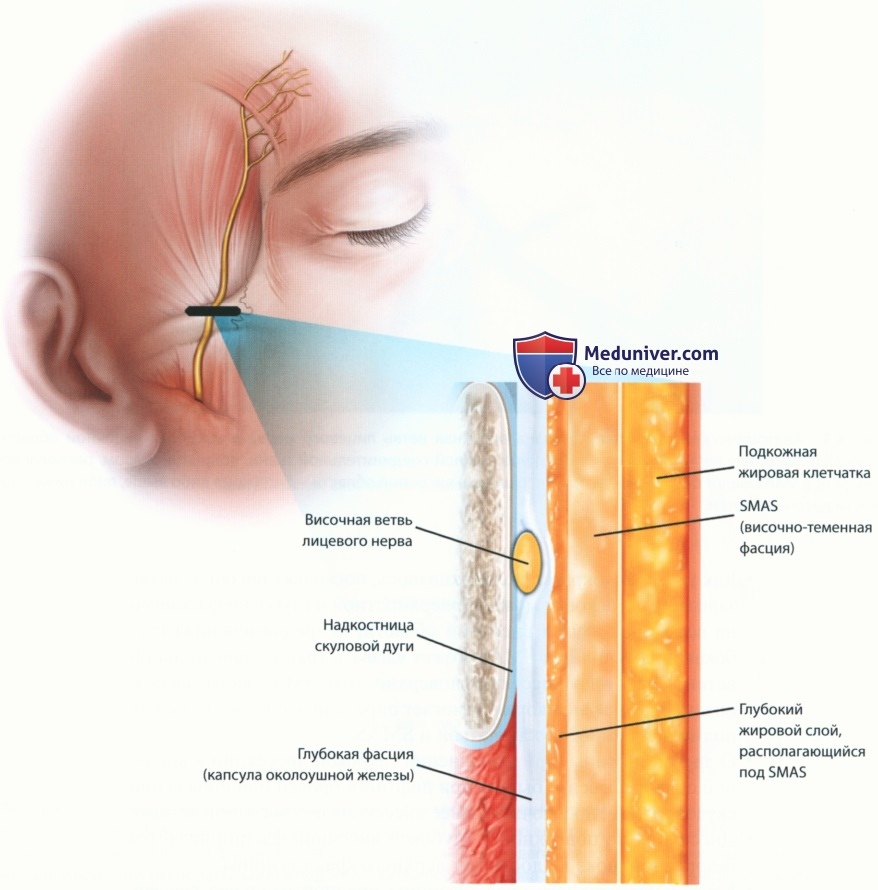

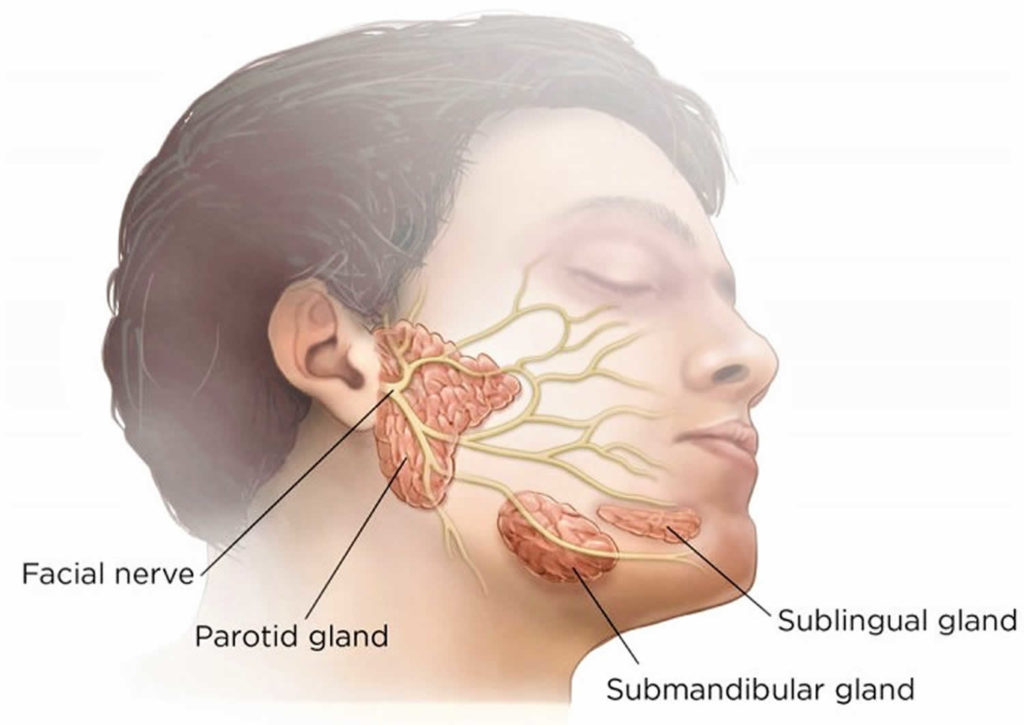

Лицевой нерв, который выходит из основания черепа в шилососцевидном отверстии и затем разветвляется внутри околоушной железы, является основным двигательным нервом, отвечающим за выражение лица. Согласно недавнему систематическому обзору, >20% пациентов, перенесших первичную паротидэктомию, испытывают немедленную послеоперационную слабость лица, в то время как почти 4% испытывают постоянную слабость лица, даже при использовании интраоперационного мониторинга лицевого нерва. 1 При частоте опухолей околоушных желез 4,8 на 100 000 человек в год 2 или заболеваемости примерно 15 500 в год в США можно сделать вывод, что тысячи пациентов могут испытывать повреждение лицевого нерва во время операций на околоушных железах каждую год только в США. Ятрогенное повреждение лицевого нерва также часто происходит во время ротовой, челюстно-лицевой и косметической хирургии. 3 Кроме того, из-за риска повреждения лицевого нерва, как правило, считается небезопасным выполнение пункционной биопсии под визуальным контролем глубоких поражений головы и шеи, если требуется пересечение ретромандибулярного/околоушного пространства. 4 Криоабляция опухолей головы и шеи под визуальным контролем, относительно новый подход к лечению, 5 также имеет ограничения. На противоположном конце спектра лечения при пересадке лица требуется анастомоз лицевого нерва 6 или пересадка лицевого нерва 7 , чтобы обеспечить двигательную функцию трансплантированных структур.

3 Кроме того, из-за риска повреждения лицевого нерва, как правило, считается небезопасным выполнение пункционной биопсии под визуальным контролем глубоких поражений головы и шеи, если требуется пересечение ретромандибулярного/околоушного пространства. 4 Криоабляция опухолей головы и шеи под визуальным контролем, относительно новый подход к лечению, 5 также имеет ограничения. На противоположном конце спектра лечения при пересадке лица требуется анастомоз лицевого нерва 6 или пересадка лицевого нерва 7 , чтобы обеспечить двигательную функцию трансплантированных структур.

МРТ можно использовать для визуализации внутричерепной цистернальной и канальцевой частей лицевого нерва 8 , а также сегментов лицевого нерва в височной кости. 9 Однако интрапаротидный дистальный ствол и ветви лицевого нерва не всегда видны на обычных МР- или КТ-изображениях, 10⇓–12 , даже когда сигнал и разрешение МР-изображения максимальны с использованием локализованной поверхностной катушки. 13 В настоящее время ни один метод МРТ обычно не используется для визуализации лицевого нерва. Однако ранее было продемонстрировано, что последовательность CISS позволяет визуализировать внутричерепные участки лицевого нерва 14 , а также возвратный гортанный и блуждающий нервы на шее. 15 Неофициальные данные также показали, что экстрафораминальные сегменты черепных нервов можно визуализировать с помощью последовательности CISS. 16 Поэтому мы предположили, что последовательность CISS может играть роль в рутинной предоперационной оценке экстракраниального лицевого нерва.

13 В настоящее время ни один метод МРТ обычно не используется для визуализации лицевого нерва. Однако ранее было продемонстрировано, что последовательность CISS позволяет визуализировать внутричерепные участки лицевого нерва 14 , а также возвратный гортанный и блуждающий нервы на шее. 15 Неофициальные данные также показали, что экстрафораминальные сегменты черепных нервов можно визуализировать с помощью последовательности CISS. 16 Поэтому мы предположили, что последовательность CISS может играть роль в рутинной предоперационной оценке экстракраниального лицевого нерва.

Это исследование преследовало две цели: 1) определить протяженность экстракраниального лицевого нерва, которую можно уверенно и регулярно визуализировать с помощью протокола последовательности CISS; и 2) определить потенциальную клиническую пользу включения протокола CISS в рутинную визуализацию опухоли околоушной железы для предоперационной оценки расположения нерва.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Двадцать здоровых субъектов были включены в это проспективное исследование, которое было разработано для определения протяженности экстракраниального лицевого нерва, который можно уверенно и рутинно визуализировать с помощью протокола последовательности CISS. Все здоровые лица имели право на участие со следующими критериями исключения: возраст моложе 18 лет, беременность, рак головы и шеи в анамнезе, патология околоушных желез в анамнезе, включая паротит, и невозможность пройти МРТ-обследование. Все здоровые испытуемые прошли 1-часовое МРТ-исследование лица в режиме 3Т в период с декабря 2017 г. по июнь 2018 г. Все испытуемые дали информированное согласие. Это проспективное исследование было одобрено нашим институциональным наблюдательным советом и проводилось в соответствии с Законом о переносимости и подотчетности медицинского страхования.

Кроме того, чтобы определить потенциальную клиническую пользу включения протокола CISS в рутинную визуализацию опухолей околоушной железы, был проведен ретроспективный обзор изображений, полученных у последовательных пациентов с опухолями околоушной железы в клинических условиях в период с августа 2018 г. по октябрь 2018 г., когда CISS последовательность была включена как часть предложенного нового протокола МРТ опухоли околоушной железы. Это ретроспективное исследование было отдельно одобрено нашим институциональным наблюдательным советом, а также было проведено в соответствии с Законом о переносимости и подотчетности медицинского страхования с отказом от информированного согласия.

по октябрь 2018 г., когда CISS последовательность была включена как часть предложенного нового протокола МРТ опухоли околоушной железы. Это ретроспективное исследование было отдельно одобрено нашим институциональным наблюдательным советом, а также было проведено в соответствии с Законом о переносимости и подотчетности медицинского страхования с отказом от информированного согласия.

Протокол визуализации

Все МРТ-исследования проводились на системе МРТ Magnetom Prisma 3T с 64-канальной катушкой головы/шеи (Siemens, Эрланген, Германия). Аксиальная последовательность CISS была выполнена без внутривенного контрастирования от шилососцевидного отверстия до нижней части околоушной железы, которая для практичности и воспроизводимости может быть аппроксимирована от середины основного затылка до краниальной части внешних мышц языка (рис. 1). . Множественные слегка отличающиеся друг от друга протоколы CISS были выполнены на первых 10 здоровых субъектах. Один протокол был субъективно определен как наиболее многообещающий; поэтому этот протокол был включен во все последующие предметные исследования. Параметры протокола приведены в таблице. Следует отметить, что когда протокол CISS был добавлен к клиническому протоколу МРТ околоушной железы, поле зрения было непреднамеренно уменьшено до 180 мм, что привело к более высокому пространственному разрешению, но более низкому отношению сигнал/шум по сравнению с изображениями, полученными с помощью 240-мм FOV у здоровых людей.

Параметры протокола приведены в таблице. Следует отметить, что когда протокол CISS был добавлен к клиническому протоколу МРТ околоушной железы, поле зрения было непреднамеренно уменьшено до 180 мм, что привело к более высокому пространственному разрешению, но более низкому отношению сигнал/шум по сравнению с изображениями, полученными с помощью 240-мм FOV у здоровых людей.

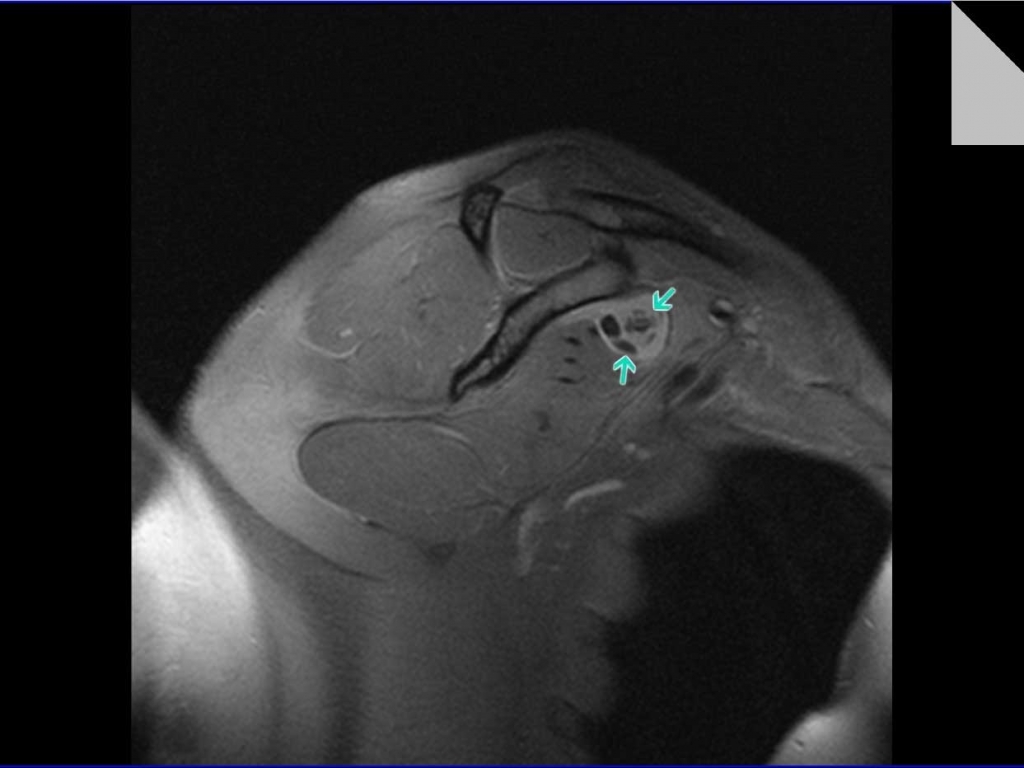

Рис. 1.

МР-изображение сагиттального срединного локализатора. Горизонтальные белые линии , проходящие через базисфеноид и краниальную часть внешних мышц языка, служат точным приближением для выбора краниокаудальной плиты CISS при визуализации лицевого нерва.

Параметры для последовательности CISS

Сегментация лицевого нерва

Четыре наблюдателя независимо друг от друга сегментировали лицевой нерв от шилососцевидного отверстия (рис. 2) до самой дистальной части внутриушной ветви, которую они могли уверенно идентифицировать. Наблюдателями были нейрорадиолог с 7-летним опытом клинической нейрорадиологии после стипендии (наблюдатель 1), нейрорадиолог с 3-летним опытом клинической нейрорадиологии после стипендии (наблюдатель 2), резидент-радиолог первого года (наблюдатель 3) и четвертый. студентка медицинского курса (наблюдатель 4). Все сегментации нервов были выполнены в программном обеспечении для обработки изображений с открытым исходным кодом 3D Slicer (версия 4.8.1; www.slicer.org). Сегментация выполнялась в модуле редактора 3D Slicer. Этот модуль позволяет одновременно визуализировать аксиальные 0,8-мм изображения, коронарные 0,8-мм переформатированные изображения и сагиттальные 0,8-мм переформатированные изображения. Наблюдателям было разрешено построить сегментацию, используя все 3 плоскости. Манипуляции с изображениями или постобработка, такие как создание проекционных изображений с минимальной интенсивностью, не допускались, чтобы наилучшим образом имитировать практическую клиническую среду, в которой такие инструменты могут быть недоступны.

студентка медицинского курса (наблюдатель 4). Все сегментации нервов были выполнены в программном обеспечении для обработки изображений с открытым исходным кодом 3D Slicer (версия 4.8.1; www.slicer.org). Сегментация выполнялась в модуле редактора 3D Slicer. Этот модуль позволяет одновременно визуализировать аксиальные 0,8-мм изображения, коронарные 0,8-мм переформатированные изображения и сагиттальные 0,8-мм переформатированные изображения. Наблюдателям было разрешено построить сегментацию, используя все 3 плоскости. Манипуляции с изображениями или постобработка, такие как создание проекционных изображений с минимальной интенсивностью, не допускались, чтобы наилучшим образом имитировать практическую клиническую среду, в которой такие инструменты могут быть недоступны.

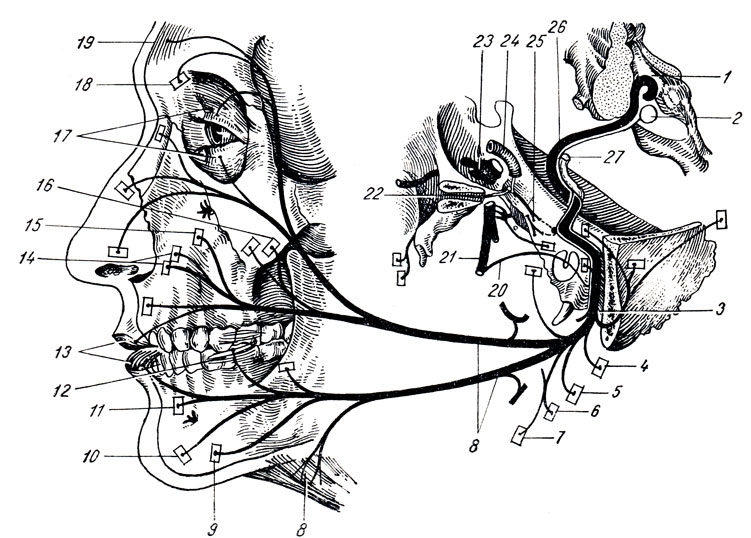

Рис. 2.

Репрезентативная сагиттально-косая проекция минимальной интенсивности CISS МРТ-изображение показывает видимый ход ствола лицевого нерва ( изогнутая стрелка ) от шилососцевидного отверстия до дистальных отделов височно-лицевой ( наконечник стрелки ) и шейно-лицевой ( стрелка ) стволы.

Сравнение сегментации лицевого нерва

Все сегменты были рассмотрены для определения количества идентифицированных ветвей. Чтобы определить сходство записей, мы сравнили сегментации, рассчитав средние значения хаусдорфова расстояния 17 и коэффициенты Дайса. 18 Значения среднего расстояния Хаусдорфа обеспечивают измерение среднего расстояния точек в одной сегментации до соответствующих ближайших точек в другой сегментации. Коэффициенты кости обеспечивают измерение степени перекрытия объемов сегментации. Кроме того, измерялась и сравнивалась длина каждой сегментации от шилососцевидного отверстия до самой дистальной части шейно-лицевого ствола. Сегменты более старшего нейрорадиолога (наблюдатель 1) использовались в качестве эталона для всех сравнений.

Ретроспективный обзор клинических исследований

Были просмотрены изображения CISS, и один наблюдатель наблюдал за лицевым нервом, чтобы оценить, можно ли определить положение лицевого нерва относительно известной опухоли. Наблюдаемое предполагаемое относительное расположение нерва было сообщено хирургу перед операцией. После операции хирург подтвердил фактическое расположение нерва относительно опухоли.

Наблюдаемое предполагаемое относительное расположение нерва было сообщено хирургу перед операцией. После операции хирург подтвердил фактическое расположение нерва относительно опухоли.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В исследование были включены 20 здоровых добровольцев (15 мужчин, 5 женщин, возраст 30,4 ± 7,7 года, возрастной диапазон 20–50 лет). Оптимизированный протокол CISS, как описано в разделе «Материалы и методы», был выполнен на 16 здоровых субъектах (12 мужчин, 4 женщины, возраст 31,4 ± 8,5 лет, возрастной диапазон 20–50 лет). Из-за ограничений по времени визуализации, оптимизации протокола и тестирования нескольких других последовательностей эта последовательность не была выполнена у 4 субъектов. Таким образом, было визуализировано в общей сложности 32 лицевых нерва, по 2 на каждого здорового человека.

Изображения CISS были ретроспективно проанализированы для 4 последовательных пациентов, которые прошли клинические МРТ-исследования с протоколом околоушной железы для известного образования околоушной железы. Это были следующие пациенты: мужчина 55 лет с рецидивом опухоли Уортина правой околоушной железы, женщина 83 лет с низкодифференцированным раком левой околоушной железы с саркоматоидными признаками, женщина 32 лет с опухолью левой околоушной железы плеоморфная аденома и 75-летняя женщина с опухолью Уортина правой околоушной железы.

Это были следующие пациенты: мужчина 55 лет с рецидивом опухоли Уортина правой околоушной железы, женщина 83 лет с низкодифференцированным раком левой околоушной железы с саркоматоидными признаками, женщина 32 лет с опухолью левой околоушной железы плеоморфная аденома и 75-летняя женщина с опухолью Уортина правой околоушной железы.

Все изображения доступны для просмотра и дальнейшего анализа через Harvard Dataverse. 19

Сравнение сегментации лицевого нерва

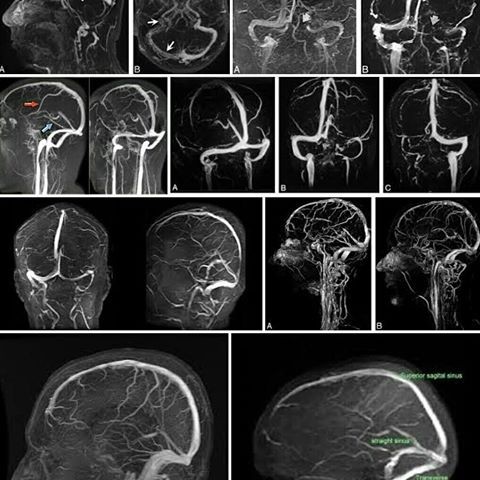

Первичная бифуркация лицевого нерва на верхний височно-лицевой и нижний шейно-лицевой стволы была видна на всех 128 сегментациях (32 нерва, каждый из которых сегментирован 4 наблюдателями) вместе с, по крайней мере, проксимальной частью этих 2 ствола (рис. 3). Классически преподаваемые более дистальные 5 ветвей не визуализировались на сегментациях.

Рис. 3.

Репрезентативные сегменты левого лицевого нерва субъекта 20 со средним расстоянием Хаусдорфа 0,64, коэффициентом Дайса 0,60, разницей в длине <1% и разницей в объеме сегментации 8%. A , Сегменты наблюдателя 1 ( зеленый контур ) и наблюдателя 4 ( красный контур ), наложенные на изображение CISS, показывают сходное соответствие вдоль основного нервного корешка, бифуркации и проксимальных аспектов височно-лицевых и шейно-лицевых корешков, с более дистальная изменчивость вдоль шейно-лицевого корня, даже несмотря на одинаковую длину сегментов. B , 3D визуализация сегментации наблюдателя 1. C , 3D визуализация сегментации наблюдателя 4. D , Карта перекрытия в кости показывает спектр совпадений, где синий цвет соответствует хорошему согласию, а красный — плохому согласию.

A , Сегменты наблюдателя 1 ( зеленый контур ) и наблюдателя 4 ( красный контур ), наложенные на изображение CISS, показывают сходное соответствие вдоль основного нервного корешка, бифуркации и проксимальных аспектов височно-лицевых и шейно-лицевых корешков, с более дистальная изменчивость вдоль шейно-лицевого корня, даже несмотря на одинаковую длину сегментов. B , 3D визуализация сегментации наблюдателя 1. C , 3D визуализация сегментации наблюдателя 4. D , Карта перекрытия в кости показывает спектр совпадений, где синий цвет соответствует хорошему согласию, а красный — плохому согласию.

Среднее значение средних расстояний Хаусдорфа составило 1,2 мм (диапазон 0,3–4,6 мм) в целом, 0,9 мм (диапазон 0,3–3,3 мм) при сравнении наблюдателей 1 и 2, 1,7 мм (диапазон 0,3–4,6 мм) при сравнении наблюдателей 1 и 2. при сравнении наблюдателей 1 и 3 и 1,0 мм (диапазон 0,3–2,1 мм) при сравнении наблюдателей 1 и 4. Коэффициенты игры в кости варьировались от 0,40 до 0,82 со средними значениями 0,64, 0,57 и 0,59. при сравнении наблюдателя 1 с наблюдателями 2, 3 и 4 соответственно. Длина сегментов варьировала в среднем на 5,8 ± 4,8 мм в целом, 5,7 ± 4,9 мм (18% ± 17%) при сравнении наблюдателей 1 и 2, 5,1 ± 4,6 мм (16% ± 14%) при сравнении наблюдателей 1 и 3 и 6,6 мм. ± 4,9 мм (21% ± 15%) при сравнении наблюдателей 1 и 4. Все расстояния Хаусдорфа, коэффициенты кубиков, проценты разницы в длине и проценты разницы в объеме сегментации представлены в онлайн-таблице. Графическая демонстрация распределения данных между наблюдателями представлена на онлайн-рис. 1–4.

при сравнении наблюдателя 1 с наблюдателями 2, 3 и 4 соответственно. Длина сегментов варьировала в среднем на 5,8 ± 4,8 мм в целом, 5,7 ± 4,9 мм (18% ± 17%) при сравнении наблюдателей 1 и 2, 5,1 ± 4,6 мм (16% ± 14%) при сравнении наблюдателей 1 и 3 и 6,6 мм. ± 4,9 мм (21% ± 15%) при сравнении наблюдателей 1 и 4. Все расстояния Хаусдорфа, коэффициенты кубиков, проценты разницы в длине и проценты разницы в объеме сегментации представлены в онлайн-таблице. Графическая демонстрация распределения данных между наблюдателями представлена на онлайн-рис. 1–4.

Все данные измерений доступны для просмотра и дальнейшего анализа через Harvard Dataverse. 19

Ретроспективный обзор клинических исследований

Основной ствол лицевого нерва и/или височно-лицевой или шейно-лицевой ствол можно проследить от шилососцевидного отверстия до уровня опухоли во всех случаях, а также относительное положение лицевого нерва к опухоли можно было предположить во всех случаях (рис. 4). Расположение лицевого нерва относительно опухоли было подтверждено оперирующим хирургом у 3 пациентов, перенесших резекцию опухоли. Один пациент выбрал наблюдение по поводу опухоли Уортина; поэтому хирургическое подтверждение расположения нерва не получено.

4). Расположение лицевого нерва относительно опухоли было подтверждено оперирующим хирургом у 3 пациентов, перенесших резекцию опухоли. Один пациент выбрал наблюдение по поводу опухоли Уортина; поэтому хирургическое подтверждение расположения нерва не получено.

Рис. 4.

Аксиальные изображения CISS у пациентов с опухолями околоушной железы. A , 55-летний мужчина с правой околоушной железой, 35 × 22 × 44 мм (переднезадний × поперечный × краниокаудальный) Опухоль Уортина ( стрелки ) и височно-лицевая ( прямая стрелка ) и смещенная вверх шейно-лицевая ( изогнутая стрелка ) стволы лицевого нерва ( прямая стрелка ), по-видимому, в глубине опухоли и сразу кзади от ретромандибулярной вены. В операционной подтверждено нахождение дистальных ветвей лицевого нерва в плоскости опухоли со смещением дистальных отделов выше и ниже опухоли и с верхним смещением околоушного сплетения. B , 83-летняя женщина с левой околоушной железой, низкодифференцированной карциномой 23 × 21 × 29 мм с саркоматоидными чертами ( стрелки ) и явно расширенным лицевым нервом с неровными краями ( стрелки ), проходящим через опухоль, свидетельствующая об инвазии периневральной опухоли. Была выполнена радикальная паротидэктомия, и анализ патологии подтвердил обширную периневральную инвазию. C , Женщина 32 лет с плеоморфной аденомой левой околоушной железы 18 × 19 × 24 мм ( наконечники стрелок ), входящие в шилососцевидное отверстие и смещающие лицевой нерв кпереди медиально ( стрелка ). Из-за этих результатов визуализации был использован хирургический доступ к заушной подвисочной ямке, подтверждающий расположение нерва и подтверждающий импинджмент нерва при его входе в шилососцевидное отверстие. D , 75-летний мужчина с правой околоушной железой, 12 × 11 × 19 мм. Опухоль Уортина ( наконечники ), расположенная непосредственно над дистальным отделом шейно-лицевого ствола и между ним, мелкого калибра, с низким сигналом шейно-лицевого ствола. нерв ( прямая стрелка ) и ретромандибулярная вена с высоким сигналом ( изогнутая стрелка ). Этот пациент выбрал наблюдение, и, таким образом, нет хирургического подтверждения расположения лицевого нерва.

Была выполнена радикальная паротидэктомия, и анализ патологии подтвердил обширную периневральную инвазию. C , Женщина 32 лет с плеоморфной аденомой левой околоушной железы 18 × 19 × 24 мм ( наконечники стрелок ), входящие в шилососцевидное отверстие и смещающие лицевой нерв кпереди медиально ( стрелка ). Из-за этих результатов визуализации был использован хирургический доступ к заушной подвисочной ямке, подтверждающий расположение нерва и подтверждающий импинджмент нерва при его входе в шилососцевидное отверстие. D , 75-летний мужчина с правой околоушной железой, 12 × 11 × 19 мм. Опухоль Уортина ( наконечники ), расположенная непосредственно над дистальным отделом шейно-лицевого ствола и между ним, мелкого калибра, с низким сигналом шейно-лицевого ствола. нерв ( прямая стрелка ) и ретромандибулярная вена с высоким сигналом ( изогнутая стрелка ). Этот пациент выбрал наблюдение, и, таким образом, нет хирургического подтверждения расположения лицевого нерва.

ОБСУЖДЕНИЕ

В этом исследовании 4 наблюдателя с различной квалификацией смогли проследить лицевой нерв на изображениях CISS от шилососцевидного отверстия через первичную бифуркацию и, по крайней мере, вдоль проксимальных отделов височно-лицевого и шейно-лицевого стволов во всех 32 лицевых нервах лицевого нерва. здоровые испытуемые. Среднее расстояние Хаусдорфа, равное 1,2 мм, очень близко к 0,8-мм изотропным размерам вокселей изображений CISS, что указывает на то, что нервные окончания наблюдателей различались в среднем всего на 1,5 вокселя. Коэффициенты Дайса, которые являются мерой перекрытия сегментации, являются разумными, учитывая, что сегментация в 3D Slicer основана на вокселах, а лицевой нерв часто пересекает части нескольких вокселей на одном срезе, что приводит к присущей вариабельности сегментации по секциям. . Кроме того, расположение первичных или вторичных стволов лицевого нерва можно было предположить относительно опухоли у 4 пациентов, сканированных по протоколу CISS, и это расположение было подтверждено у 3 пациентов, перенесших операцию. Хотя более дистальные ветви лицевого нерва не визуализировались, хирурги обычно идентифицируют лицевой нерв проксимальнее опухоли, создают плоскость диссекции вдоль нервных стволов и никогда не могут идентифицировать более мелкие корешки околоушного сплетения или дистальные ветви, поэтому визуализируемые части нерва в этом исследовании должно быть достаточно для хирургического планирования в большинстве случаев.

Хотя более дистальные ветви лицевого нерва не визуализировались, хирурги обычно идентифицируют лицевой нерв проксимальнее опухоли, создают плоскость диссекции вдоль нервных стволов и никогда не могут идентифицировать более мелкие корешки околоушного сплетения или дистальные ветви, поэтому визуализируемые части нерва в этом исследовании должно быть достаточно для хирургического планирования в большинстве случаев.

Сравнение с современной литературой по визуализации лицевого нерва

Это исследование является продолжением ранее опубликованной работы, которая также была направлена на выявление и оценку экстракраниального лицевого нерва. С начала и середины 1990-х годов было известно, что проксимальный экстракраниальный ствол лицевого нерва можно визуализировать в обычном порядке и что контрастирование на основе гадолиния бесполезно. 10,11 Стационарная визуализация с набором данных с восстановлением градиента в стационарной последовательности 12 и стационарным двойным эхо-сигналом с последовательностью возбуждения водой 20 ранее сообщалось о визуализации лицевого нерва с более непоследовательной идентификацией шейно-лицевого и особенно височно-лицевого стволов, хотя недавно было показано, что стационарное двойное эхо с последовательностью водного возбуждения позволяет точно классифицировать локализацию опухоли на поверхностную или глубокие околоушные доли. 21 Наш успех в этом исследовании может быть связан с использованием более технологически совершенного оборудования. Совсем недавно было описано использование последовательности PSIF-DWI для визуализации по крайней мере части шейно-лицевой и височно-лицевой ветвей [9].0045 13 и изображения, полученные с помощью протокола CISS (например, рис. 2), кажутся сравнимыми с опубликованным PSIF-DWI, который был получен с помощью небольшой поверхностной катушки и подвергнут постобработке в изображения MPR и MIP. В рамках этого исследования мы попытались провести PSIF-DWI, но не смогли воспроизвести предыдущие результаты. Кроме того, нашей целью было сделать визуализацию лицевого нерва частью рутинного МРТ-исследования, и мы сочли использование локализованной поверхностной катушки или ручную постобработку недостаточными.

21 Наш успех в этом исследовании может быть связан с использованием более технологически совершенного оборудования. Совсем недавно было описано использование последовательности PSIF-DWI для визуализации по крайней мере части шейно-лицевой и височно-лицевой ветвей [9].0045 13 и изображения, полученные с помощью протокола CISS (например, рис. 2), кажутся сравнимыми с опубликованным PSIF-DWI, который был получен с помощью небольшой поверхностной катушки и подвергнут постобработке в изображения MPR и MIP. В рамках этого исследования мы попытались провести PSIF-DWI, но не смогли воспроизвести предыдущие результаты. Кроме того, нашей целью было сделать визуализацию лицевого нерва частью рутинного МРТ-исследования, и мы сочли использование локализованной поверхностной катушки или ручную постобработку недостаточными.

Как ни странно, мы смогли визуализировать лицевой нерв с помощью идеальной выборки 3D T1 с контрастами, оптимизированными для приложений, с использованием изображений с различными эволюциями угла поворота (последовательность SPACE; Siemens), но для сравнения с протокол СНПЧ. Мы не смогли различить какой-либо контраст между лицевым нервом и окружающей тканью околоушной железы с последовательностью точечного кодирования сокращения времени с радиальным сбором данных (PETRA), которая использовалась для визуализации нерва через височную кость. 9

Мы не смогли различить какой-либо контраст между лицевым нервом и окружающей тканью околоушной железы с последовательностью точечного кодирования сокращения времени с радиальным сбором данных (PETRA), которая использовалась для визуализации нерва через височную кость. 9

Врожденные ограничения визуализации анатомии лицевого нерва

Надежной идентификации более дистальных ветвей лицевого нерва, по-видимому, препятствуют в основном 3 фактора: 1) небольшой размер нервных волокон в промежуточном околоушном сплетении, которые находятся ниже разрешение текущей практической клинической визуализации; 2) вариабельная анатомия терминальных ветвей, в том числе вариации количества и расположения ветвей, что исключает идентификацию по местонахождению; и 3) трудности с различением мелких нервных волокон, мелких протоков и мелких сосудов. Всесторонний обзор околоушного сплетения, также известного как pes anserinus, и варианта анатомии лицевого нерва был недавно опубликован на основе исследования 158 вскрытий человеческих трупов. 22 На основании этой и предыдущей работы известно, что лицевой нерв выходит из основания черепа в шилососцевидном отверстии и затем делится на верхний височно-лицевой ствол и нижний шейно-лицевой ствол, обычно в пределах околоушной железы. Затем эти стволы делятся на множество мелких корешков, образующих околоушное сплетение. 22 Эти корешки околоушного сплетения в конечном итоге соединяются в 5 классически изучаемых ветвей: височную, скуловую, щечную, маргинальную нижнечелюстную и шейную. Однако эти ветви изменчивы и часто присутствуют в двух или трех экземплярах. 22

22 На основании этой и предыдущей работы известно, что лицевой нерв выходит из основания черепа в шилососцевидном отверстии и затем делится на верхний височно-лицевой ствол и нижний шейно-лицевой ствол, обычно в пределах околоушной железы. Затем эти стволы делятся на множество мелких корешков, образующих околоушное сплетение. 22 Эти корешки околоушного сплетения в конечном итоге соединяются в 5 классически изучаемых ветвей: височную, скуловую, щечную, маргинальную нижнечелюстную и шейную. Однако эти ветви изменчивы и часто присутствуют в двух или трех экземплярах. 22

Ограничения исследования

Основным основным ограничением данного исследования является отсутствие стандартного сравнения критериев. Идеальным с научной точки зрения исследованием было бы подтверждение интраоперационного картирования нервов с предоперационной и интраоперационной МРТ-визуализацией нервов, но этическое одобрение такого исследования будет зависеть от вовлеченного дополнительного хирургического/анестезиологического времени и риска. Как и в других подобных исследованиях, мы утверждаем, что это исследование является адекватным суррогатом, учитывая известное направление лицевого нерва и легко идентифицируемое ожидаемое расположение проксимального экстракраниального нерва в шилососцевидном отверстии. Еще одним ограничением технической части этого исследования является то, что все визуализирующие исследования проводились на одной системе МР-томографии, которая в настоящее время является одной из систем самого высокого уровня на рынке с высокими градиентами; следовательно, результаты могут быть не воспроизведены на более старых системах или системах других поставщиков с аналогичными, но не идентичными последовательностями. Кроме того, протокол CISS, используемый в нашем клиническом обследовании, был случайно выполнен с полем зрения 180 мм вместо 240 мм FOV, используемого у здоровых субъектов. Возвращение к FOV с более высоким соотношением сигнал-шум 240 мм может улучшить визуализацию лицевого нерва у пациентов, а может и не улучшить.

Как и в других подобных исследованиях, мы утверждаем, что это исследование является адекватным суррогатом, учитывая известное направление лицевого нерва и легко идентифицируемое ожидаемое расположение проксимального экстракраниального нерва в шилососцевидном отверстии. Еще одним ограничением технической части этого исследования является то, что все визуализирующие исследования проводились на одной системе МР-томографии, которая в настоящее время является одной из систем самого высокого уровня на рынке с высокими градиентами; следовательно, результаты могут быть не воспроизведены на более старых системах или системах других поставщиков с аналогичными, но не идентичными последовательностями. Кроме того, протокол CISS, используемый в нашем клиническом обследовании, был случайно выполнен с полем зрения 180 мм вместо 240 мм FOV, используемого у здоровых субъектов. Возвращение к FOV с более высоким соотношением сигнал-шум 240 мм может улучшить визуализацию лицевого нерва у пациентов, а может и не улучшить.

В этом исследовании только 4 пациента с опухолями околоушной железы были визуализированы с помощью последовательности лицевого нерва CISS, и только 3 из этих пациентов подверглись операции с последующим хирургическим подтверждением расположения лицевого нерва. Следовательно, хотя выделение лицевого нерва было возможно у каждого из этих пациентов, возможность генерализации в обычной популяции пациентов остается неизвестной. У последовательности CISS также могут быть присущие ограничения. Хотя отличить лицевой нерв со слабым сигналом от крупных кровеносных сосудов, как правило, с высоким сигналом, относительно просто, некоторые более крупные вены и многие мелкие кровеносные сосуды также имеют низкий сигнал. Сигнал системы околоушных протоков также изменчив, с высоким сигналом у одних субъектов и низким сигналом у других. Высокий сигнал в протоках, возможно, можно было бы получить рутинно, подготовив испытуемого с помощью тампона изо рта с лимоном, как сообщалось ранее для МР-сиалографии. 23 Небольшие фиброзные перегородки между дольками железы находятся на пределе разрешения изображений CISS при выполнении и, следовательно, их также трудно отличить от нерва, поскольку нервные корешки уменьшаются в размерах и разветвляются в сплетение.

23 Небольшие фиброзные перегородки между дольками железы находятся на пределе разрешения изображений CISS при выполнении и, следовательно, их также трудно отличить от нерва, поскольку нервные корешки уменьшаются в размерах и разветвляются в сплетение.

ВЫВОДЫ

Результаты этого исследования показывают, что лицевой нерв можно регулярно отслеживать от шилососцевидного отверстия до височно-лицевого и шейно-лицевого стволов, проксимальнее околоушного сплетения, с помощью протокола визуализации CISS. Более того, использование протокола CISS возможно в клинических условиях для определения расположения первичных и вторичных стволов лицевого нерва относительно опухоли.

Footnotes

Эта работа была поддержана Американским обществом радиологии головы и шеи в рамках исследовательского гранта Уильяма Н. Ханафи 2017 года. Jagadeesan Jayender, доктор философии, был поддержан Национальным институтом биомедицинской визуализации и биоинженерии Национального института здравоохранения в виде гранта № P41EB015898.

Раскрытие информации: Jeffrey P. Guenette— RELATED : Грант: Американское общество радиологии головы и шеи, Комментарии : 2017 Уильям Н., Исследовательский грант Hanafee. * Рави Теджа Ситамраджу — НЕСВЯЗАННЫЙ : Работа : Siemens Medical Solutions USA; Патенты (запланированные, находящиеся на рассмотрении или выданные) : Siemens Healthineers; Акции/опционы на акции : Siemens Healthineers. Jagadeesan Jayender— RELATED : Грант : Национальные институты здравоохранения, Комментарии : P41EB015898*; НЕСВЯЗАННЫЙ : Член правления : Навигация; Консультации : Навигационные науки, HMDmd; Гранты/ожидаемые гранты : Национальные институты здравоохранения, Siemens, Комментарии : R01DK119269 и R01EB025964, исследовательский грант Siemens Medical USA*; Патенты (запланированные, находящиеся на рассмотрении или выданные) : система и способ устройства для измерения края резекции ткани*; Роялти : Навигация*; Акции/Опционы на акции : Навигационные науки, HMDmd.

*Деньги, выплаченные учреждению.

*Деньги, выплаченные учреждению.Документ, ранее частично представленный на Ежегодном собрании Американского общества радиологии головы и шеи, 26–30 сентября 2018 г.; Саванна, Джорджия.

Указывает на открытый доступ для неподписчиков на www.ajnr.org

Ссылки

- 1.↵

- Sood AJ,

- Houlton JJ,

- Nguyen SA и др.

. Мониторинг лицевого нерва во время паротидэктомии: систематический обзор и метаанализ. Otolaryngol Head Neck Surg 2015;152:631–67 doi:10.1177/0194599814568779 pmid:25628369

- 2.↵

- Пинкстон, Дж. А.,

- Коул П

. Показатели заболеваемости опухолями слюнных желез: результаты популяционного исследования. Otolaryngol Head Neck Surg 1999;120:834–40 doi:10.1016/S0194-5998(99)70323-2 pmid:10352436

- 3.

↵

↵- Hohman MH,

- Bhama PK,

- Hadlock TA

. Эпидемиология ятрогенного повреждения лицевого нерва: десятилетний опыт. Ларингоскоп 2014;124:260–65 doi:10.1002/lary.24117 pmid:23606475

- 4.↵

- Гупта С.,

- Хеннингсен Дж.А.,

- Уоллес М.Дж. и др.

. Чрескожная биопсия поражений головы и шеи под контролем КТ: различные подходы и соответствующие анатомические и технические соображения. Рентгенография 2007;27:371–90 doi:10.1148/rg.272065101 pmid:17374859

- 5.↵

- Guenette JP,

- Tuncali K,

- Himes N, et al

. Чрескожная криоаблация опухолей головы и шеи под визуальным контролем для локального контроля, сохранения функционального состояния и обезболивания. AJR Am J Roentgenol 2017;208:453–58 doi:10.

2214/AJR.16.16446 pmid:27845860

2214/AJR.16.16446 pmid:27845860 - 6.↵

- Фраучи Р.,

- Рампаццо А.,

- Бернард С. и др.

. Управление слюнными железами и лицевым нервом при трансплантации лица. Пласт Реконстр Сург 2016;137:1887–97 doi:10.1097/PRS.0000000000002179 pmid:27219242

- 7.↵

- Аудольфссон Т.,

- Родригес-Лоренцо А.,

- Вонг С. и др.

. Пересадка нервов для трансплантации лица: трупное исследование для двигательного и сенсорного восстановления. Plast Reconstr Surg 2013;131:1231–40 doi:10.1097/PRS.0b013e31828bd394 pmid:23416435

- 8.↵

- Рабинов Ю.Д.,

- Barker FG,

- McKenna MJ и др.

. Виртуальная цистерноскопия: 3D МРТ-модели мостомозжечкового угла при поражениях, связанных с черепными нервами.

Основание черепа 2004;14:93–99; обсуждение 99 doi:10.1055/s-2004-828701 pmid:16145590

Основание черепа 2004;14:93–99; обсуждение 99 doi:10.1055/s-2004-828701 pmid:16145590 - 9.↵

- Guenette JP,

- Seethamraju RT,

- Jayender J и др.

. МРТ лицевого нерва через височную кость в 3T с неконтрастной ультракороткой эхо-временной последовательностью. AJNR Am J Neuroradiol 2018;39:1903–06 doi:10.3174/ajnr.A5754 pmid:30139756

- 10.↵

- McGhee RB,

- Chakeres DW,

- Schmalbrock P, и др.

. Внечерепной лицевой нерв: трехмерная МРТ с преобразованием Фурье высокого разрешения. AJNR Am J Neuroradiol 1993;14:465–72 pmid:8456730

- 11.↵

- Дайлиана Т,

- Чакерес Д,

- Шмальброк П. и др.

. МР высокого разрешения интрапаротидного лицевого нерва и околоушного протока.

AJNR Am J Neuroradiol 1997;18:165–72 pmid:36

AJNR Am J Neuroradiol 1997;18:165–72 pmid:36 - 12.↵

- Такахаши Н.,

- Окамото К.,

- Окубо М. и др.

. Магнитный резонанс высокого разрешения экстракраниального лицевого нерва и околоушного протока: демонстрация ветвей внутриушного лицевого нерва и его связи с опухолями околоушной железы с помощью МРТ с поверхностной катушкой. Clin Radiol 2005;60:349–54 doi:10.1016/j.crad.2004.06.018 pmid:15710138

- 13.↵

- Чу Дж.,

- Чжоу З.,

- Хун Г. и др.

. МРТ интрапаротидного лицевого нерва с высоким разрешением на основе микроповерхностной катушки и 3D-реверсивной быстрой визуализации с последовательностью DWI с установившейся прецессией при 3T. AJNR Am J Neuroradiol 2013;34:1643–48 doi:10.3174/ajnr.A3472 pmid:23578676

- 14.

↵

↵- Blitz AM,

- Choudhri AF,

- Chonka ZD и др.

. Анатомические соображения, номенклатура и передовые методы визуализации поперечного сечения для визуализации сегментов черепных нервов с помощью МРТ. Neuroimaging Clin N Am 2014;24:1–15 doi:10.1016/j.nic.2013.03.020 pmid:24210309

- 15.↵

- Seethamraju RT,

- Jagadeesan J,

- Kimbrell V, et al

. МРТ высокого разрешения с компенсацией движения блуждающего и возвратного гортанных нервов с новыми навигационными последовательностями, основанными на фазе. В: Труды ежегодного собрания и выставки Международного общества магнитного резонанса в медицине. Сингапур; 7–13 мая 2016 г.

- 16.↵

- Вен Дж.,

- Десаи Н.С.,

- Джеффри Д. и др.

.

Изотропная трехмерная МРТ высокого разрешения экстрафораминальных сегментов черепных нервов. Magn Reson Imaging Clin N Am 2018;26:101–19 doi:10.1016/j.mric.2017.08.007 pmid:29127999

Изотропная трехмерная МРТ высокого разрешения экстрафораминальных сегментов черепных нервов. Magn Reson Imaging Clin N Am 2018;26:101–19 doi:10.1016/j.mric.2017.08.007 pmid:29127999 - 17.↵

- Кляйн А.,

- Андерссон Дж.,

- Ардекани Б.А. и др.

. Оценка 14 алгоритмов нелинейной деформации применительно к регистрации МРТ головного мозга человека. Neuroimage 2009;46:786–802 doi:10.1016/j.neuroimage.2008.12.037 pmid:19195496

- 18.↵

- Бесс ПК,

- Guillouet B,

- Loubes J-M и др.

. Обзор и перспективы кластеризации траекторий транспортных средств на основе расстояния. IEEE Trans Intell Transport Syst 2016;17:3306–17 doi:10.1109/TITS.2016.2547641

- 19.↵

- Guenette JP

.

Данные пилотного исследования по визуализации лицевого нерва. Harv Dataverse doi:10.7910/DVN/XFLF7O По состоянию на 29 сентября 2019 г.

Данные пилотного исследования по визуализации лицевого нерва. Harv Dataverse doi:10.7910/DVN/XFLF7O По состоянию на 29 сентября 2019 г. - 20.↵

- Цинь Ю,

- Чжан Дж,

- Ли П и др.

. Трехмерное двойное эхо в стационарном режиме с водным возбуждением МРТ интрапаротидного лицевого нерва при 1,5 Т: пилотное исследование. AJNR Am J Neuroradiol 2011;32:1167–72 doi:10.3174/ajnr.A2480 pmid:21566007

- 21.↵

- Fujii H,

- Fujita A,

- Kanazawa H, и др.

. Локализация опухолей околоушной железы по отношению к внутриушному лицевому нерву на трехмерном двойном эхо в установившемся режиме с последовательностью водного возбуждения. AJNR Am J Neuroradiol 2019;40:1037–42 doi:10.3174/ajnr.A6078 pmid:31122915

- 22.↵

- Bendella H,

- Spacca B,

- Rink S и др.

. Анастомотические паттерны лицевого околоушного сплетения (PP): исследование трупа человека. Энн Анат 2017; 213:52–61 doi:10.1016/j.aanat.2017.06.001 pmid:28662373

- 23.↵

- Калиновский М.,

- Хеверххаген Дж.Т.,

- Реберг Э. и др.

. Сравнительное исследование МР-сиалографии и цифровой субтракционной сиалографии при доброкачественных заболеваниях слюнных желез. AJNR AM J NeuroRadiol 2002; 23: 1485–92 PMID: 12372736

- получил 25 марта 2019 г.

- Принято после пересмотра 27 августа 2019 г. топ

Лицевая невропатия с визуализацией лицевого нерва: клинический случай

Нейрол будущего. Авторская рукопись; доступно в PMC 2015 1 сентября.

2014 г., 1 ноября; 9(6): 571–576.

2014 г., 1 ноября; 9(6): 571–576.doi: 10.2217/fnl.14.55

PMCID: PMC4283939

NIHMSID: NIHMS646035

PMID: 25574155

1 and *, 1

Author information Copyright and License information Disclaimer

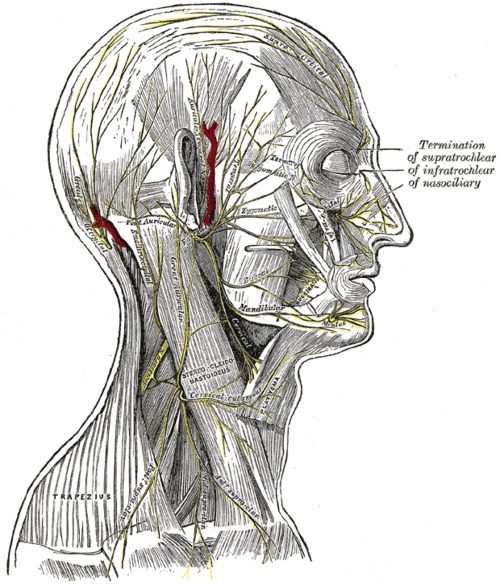

A young у женщин развилась односторонняя нейропатия лица через 2 недели после дорожно-транспортного происшествия с переломами черепа и нижней челюсти. МРТ показало контрастное усиление лицевого нерва. Мы проанализировали литературу, описывающую лицевую невропатию после травмы и паттерны усиления лицевого нерва при различных причинах лицевой невропатии.

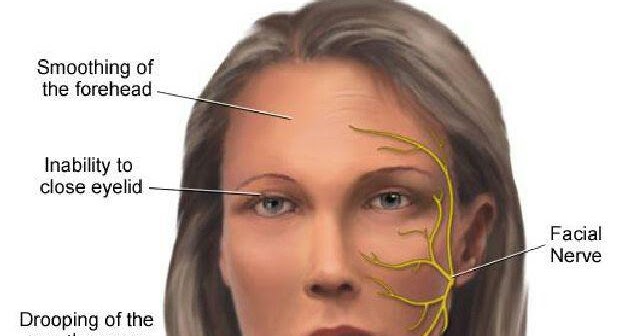

Ключевые слова: Паралич Белла, усиление, лицевой нерв, идиопатический, МРТ, паралич, травма

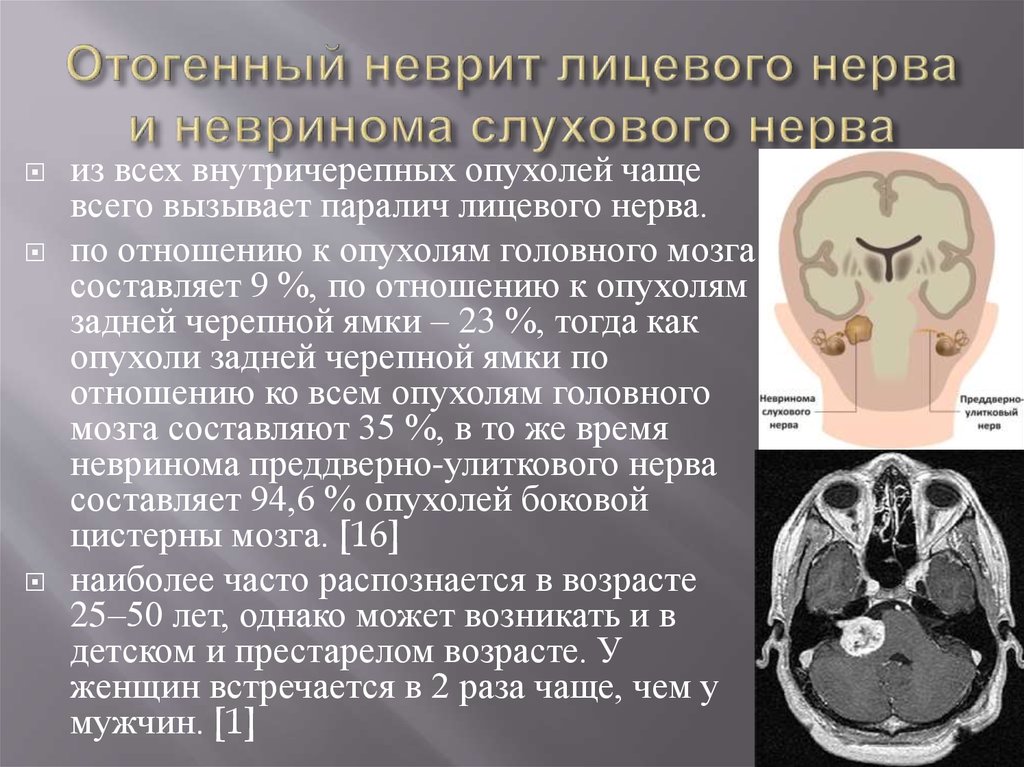

Идиопатическая лицевая невропатия, одноименное название паралича Белла, была впервые описана Чарльзом Беллом в 1821 году и является наиболее частым синдромом острого начала изолированная односторонняя лицевая слабость [1].

На паралич Белла приходится 60–75% случаев этого синдрома [2] с ежегодной заболеваемостью 20–25 случаев на 100 000 населения [3]. Эпоним паралич Белла специфичен для идиопатических случаев, хотя этот эпоним часто ошибочно используется и для лицевой невропатии по известным причинам [3].

На паралич Белла приходится 60–75% случаев этого синдрома [2] с ежегодной заболеваемостью 20–25 случаев на 100 000 населения [3]. Эпоним паралич Белла специфичен для идиопатических случаев, хотя этот эпоним часто ошибочно используется и для лицевой невропатии по известным причинам [3].Наибольшая заболеваемость параличом Белла наблюдается у лиц в возрасте от 15 до 45 лет [4], затем следуют лица старше 70 лет, а затем лица моложе 10 лет [5]. Хотя паралич Белла поражает мужчин и женщин в равной степени, у беременных наблюдается более высокая заболеваемость [4]. Паралич Белла при беременности обычно возникает в третьем триместре и послеродовом периоде, возможно, из-за относительной иммуносупрессии, вызывающей восприимчивость к вирусным инфекциям в этот период, или из-за изменений интерстициальной жидкости или соединительной ткани [6]. Может быть повышен риск паралича Белла у пациентов с диабетом или гипертонией [7]. Более высокая частота паралича Белла среди диабетиков может свидетельствовать о том, что микроангиопатическая дисфункция предрасполагает к его развитию [8].

Исследование, проведенное в Египте, показало, что паралич Белла имеет более высокие показатели заболеваемости среди женщин и людей, проживающих в сельской местности [6].

Исследование, проведенное в Египте, показало, что паралич Белла имеет более высокие показатели заболеваемости среди женщин и людей, проживающих в сельской местности [6].Вирусные инфекции, аутоиммунная реакция и ишемия — все это предполагаемые причины паралича Белла, причем наиболее вероятной причиной является вирусная инфекция [9]. Заражение Borrelia burgdorferi при болезни Лайма и вирусом опоясывающего лишая при синдроме Рамсея-Ханта может вызвать лицевую невропатию [10,11]. Считается, что паралич Белла связан с реактивацией инфекции вируса простого герпеса типа 1 в коленчатом ганглии. После реактивации вирус может инфицировать ганглиозные и шванновские клетки, вызывая демиелинизацию и воспаление лицевого нерва [9].]. Известно, что триггеры, связанные с параличом Белла, связаны с реактивацией вируса простого герпеса, включая недавнюю инфекцию верхних дыхательных путей, лихорадку, удаление зубов, менструацию или воздействие холода [9].

Сбора анамнеза и физического осмотра обычно достаточно для диагностики паралича Белла, и визуализация обычно не требуется.