Строение крыловидно-небной ямки – STOMWEB.RU

Автор: Chen C

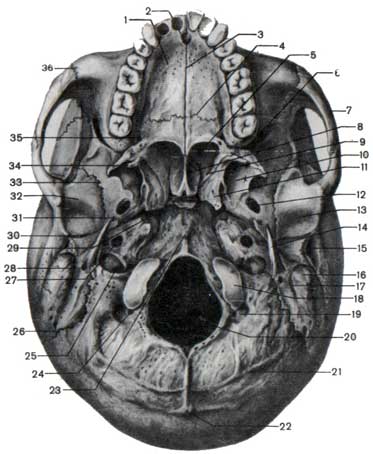

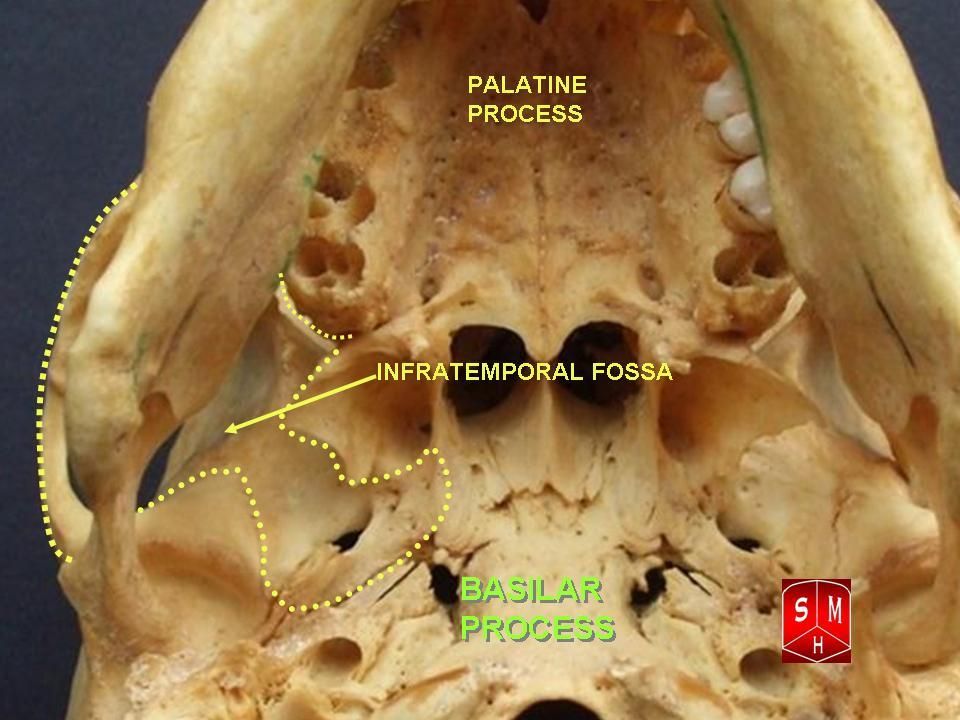

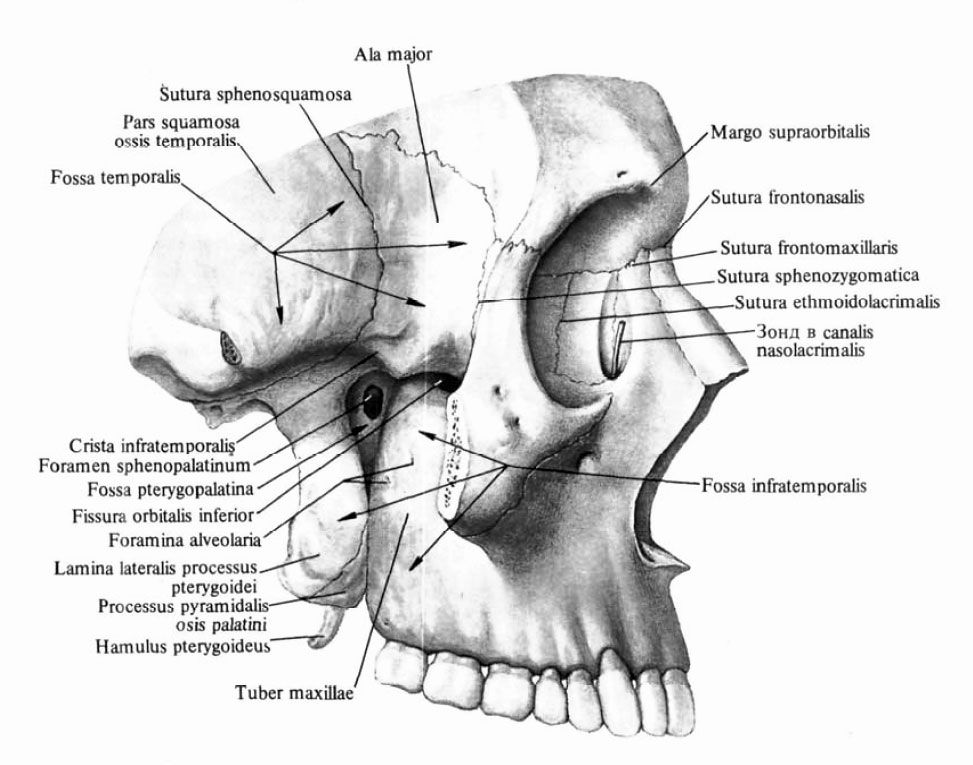

Крыловидно-небная (крылонебная) ямка может быть определена как “центр управления” верхней челюсти, поскольку она обеспечивает сосудистую сеть через верхнечелюстную артерию, а также соматосенсорную и вегетативную иннервацию через верхнечелюстной нерв и крылонебный узел средней части лица. Расположенная вдоль визуальной линии, разделяющей лицевой и мозговой отделы черепа, крылонебная ямка представляет собой естественный перекресток между анатомическими отделами, относящимися к основанию черепа, лицевой, внутричерепной, ротовой и шейной областями (Roberti et al., 2007). Крылонебная ямка расположена между небной костью, то есть наиболее задней частью верхней челюсти, и крыловидной пластинкой клиновидной кости (Рисунок 1 и 2). Ее форма представляет собой вытянутую и перевернутую четырехгранную пирамиду с вершиной, направленной вниз. Первоначально термин “крылонебная ямка” использовался только для самой верхней и медиально ограниченной части, которая содержала крылонебный узел; однако определение расширилось, включив полный костный отдел, который содержит несколько важных нейрососудистых структур (Daniels et al. , 1998).

, 1998).

Крылонебная ямка сообщается с несколькими анатомическими областями (Таблица 1), включая среднюю черепную ямку, через круглое отверстие и крыловидный канал, глазницу – через нижнюю глазничную щель, носовую полость – через клиновидно-небное отверстие, ротовую полость – через крыловидный канал и подвисочную ямку – через крыловидно-верхнечелюстную щель (Erdogan et al. 2003; Hwang et al. 2011a). Артериальная составляющая крылонебной ямки расположена спереди, а составляющая нервной системы – сзади (Morton and Khan 1991).

Краткое описание отверстий и их содержимого в крылонебной ямке (таблица 1)

Отверстие | Расположение относительно крылонебной ямки | Связь с крылонебной ямкой | Сосудистое содержимое | Невральное содержимое |

Круглое отверстие | Задне-верхнее | Средняя черепная ямка | Венозное сплетение | Верхнечелюстной нерв |

Крыловидный канал (Видиев канал) | Заднее | Средняя черепная ямка | Крыловидные артерия и вена | Крыловидный нерв |

Нижняя глазничная щель | Передне-верхнее | Глазница |

Подглазничная артерия и вена | Подглазничный нерв; глазничная и скуловая ветви от верхнечелюстного нерва |

Клиновидно-нёбное отверстие | Медиальное | Носовая полость | Клиновидно-небные артерия и вена | Носовые ветви верхнечелюстного нерва |

Небно-влагалищный (Глоточный) канал | Верхнемедиальное | Носоглотка | Глоточная ветвь верхнечелюстной артерии | Глоточная ветвь верхнечелюстного нерва |

Сошниково-влагалищный канал | Верхнемедиальное | Носоглотка |

Мелкие артерии | Мелкие нервы |

Крыловидно-небный канал | Нижнее | Нёбо |

Нисходящая небная артерия и вена (большая и малая небные артерия и вена) | Большой и малый небный нервы |

Крыловидно-верхнечелюстная щель | Латеральное | Подвисочная ямка | Верхнечелюстная артерия (входит в крылонёбную ямку) | Задняя верхняя альвеолярная артерия (выходит из крылонёбной ямки) и вена |

Рисунок 1 Вид черепа сбоку и слева, показывающий расположение крылонебной ямки (перевернутая пирамида)

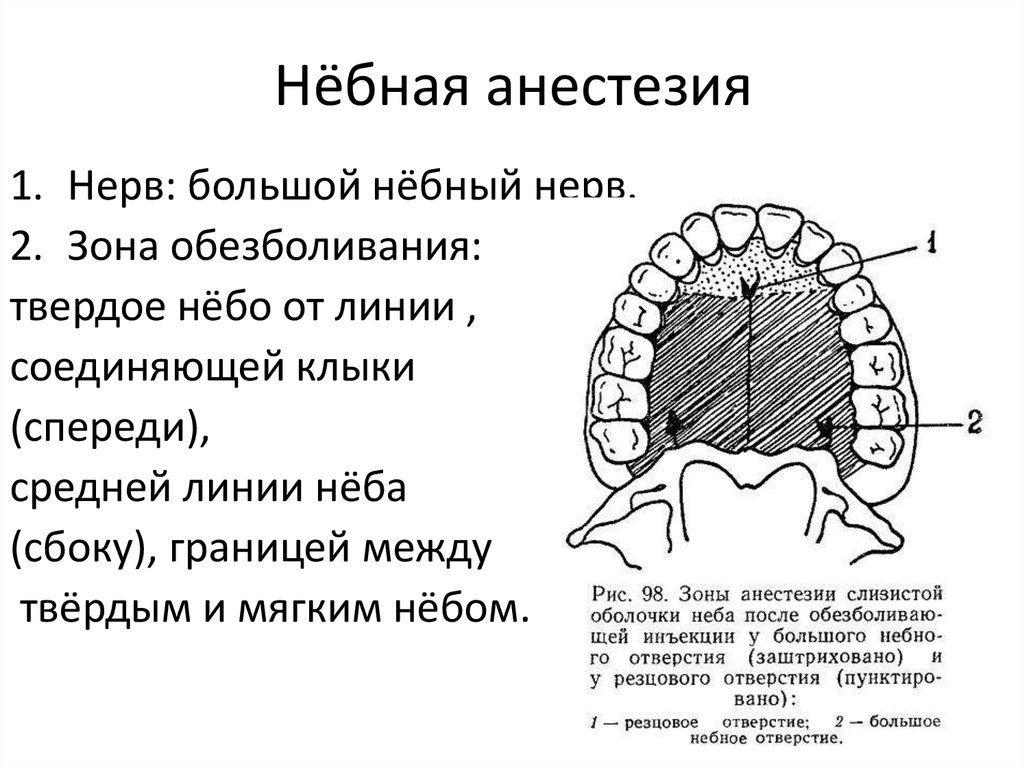

Блок каудального и рострального небного нерва

Функциональная и клиническая анатомия

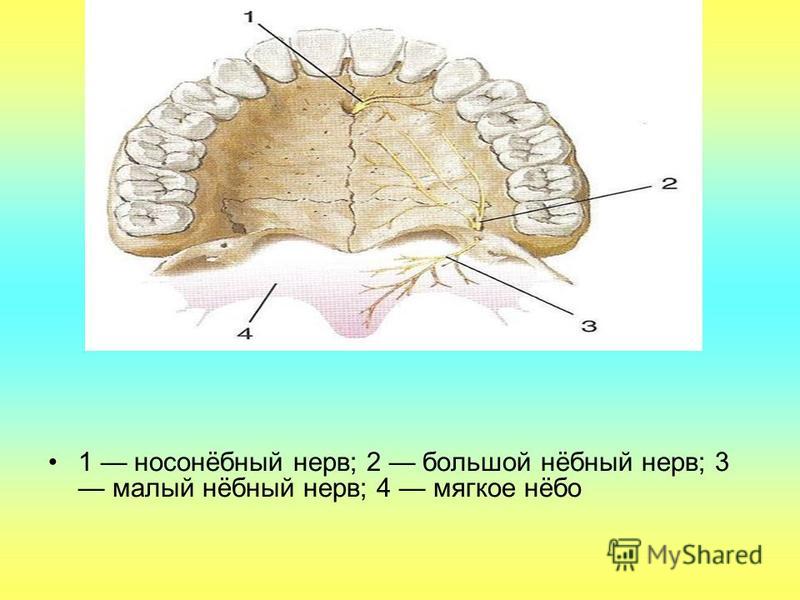

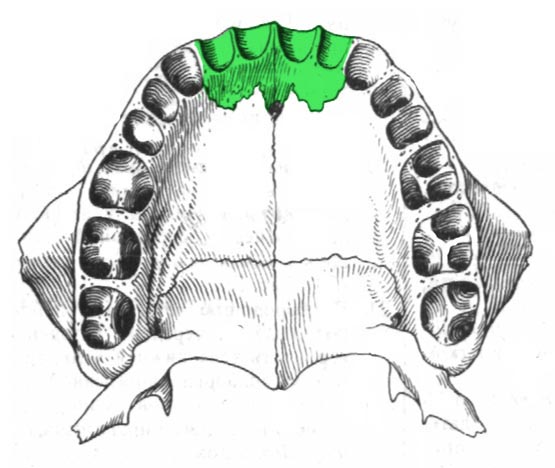

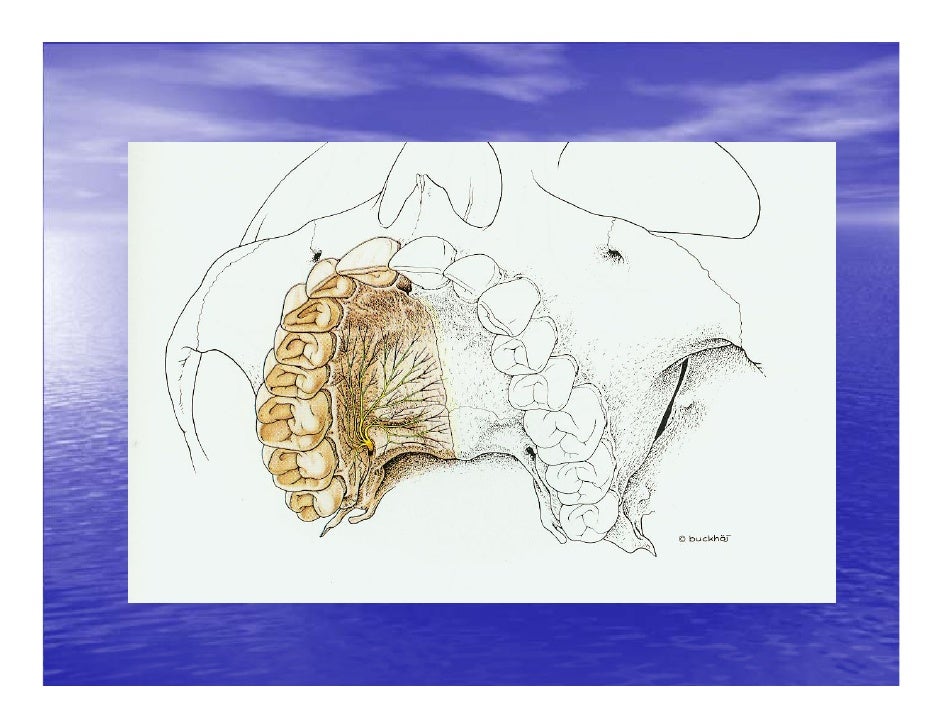

Слизистая твердого и мягкого неба с каждой стороны иннервируется малым, добавочным и большим небными нервами. Большой и малые нервы отходят от крылонебного нерва, который в свою очередь происходит от верхнечелюстного нерва в крылонебной ямке. Малый небный нерв идет вокруг рострального края медиальной крыловидной мышцы и иннервирует мягкое небо. Большой небный нерв дает добавочный небный нерв, который иннервирует каудальную часть твердого неба. Затем он входит в небный канал и выходит из большого небного отверстия на оральной стороне небного отростка. Главный (большой) небный нерв идет рострально совместно с главной артерией неба и разветвляется в слизистой оболочке твердого неба. Каудальный нерв носа – продолжение крылонебного нерва, входит в носовую полость через осново-небное (sphenopalatine) отверстие в крылонебной ямке, и иннервирует слизистую носа вентральной части носовой полости, синусов верхнего неба и неба (свода).

Большой и малые нервы отходят от крылонебного нерва, который в свою очередь происходит от верхнечелюстного нерва в крылонебной ямке. Малый небный нерв идет вокруг рострального края медиальной крыловидной мышцы и иннервирует мягкое небо. Большой небный нерв дает добавочный небный нерв, который иннервирует каудальную часть твердого неба. Затем он входит в небный канал и выходит из большого небного отверстия на оральной стороне небного отростка. Главный (большой) небный нерв идет рострально совместно с главной артерией неба и разветвляется в слизистой оболочке твердого неба. Каудальный нерв носа – продолжение крылонебного нерва, входит в носовую полость через осново-небное (sphenopalatine) отверстие в крылонебной ямке, и иннервирует слизистую носа вентральной части носовой полости, синусов верхнего неба и неба (свода).

Показания

Блок крылонебного нерва в крылонебной ямке, следуя гуманной номенклатуре, можно называть блоком каудального небного нерва, слизистая как твердого, так и мягкого неба (также как и носа) обезболиваются целиком. Вероятна анестезия всей верхней челюсти, так как раствор анестетика легко диффундирует и воздействует на верхнечелюстной нерв.

Вероятна анестезия всей верхней челюсти, так как раствор анестетика легко диффундирует и воздействует на верхнечелюстной нерв.

При блокировании большого небного нерва через внутриротовой доступ (блок рострального или большого небного нерва) обезболивается только слизистая твердого неба на стороне манипуляции. Анестезия не затрагивает зубы. Двусторонний блок нерва может быть полезен при процедурах проводимых на твердом и мягком небе.

Данный вид дентального блока, не нашел широкого применения в практике ветеринарной анестезии, ввиду ограниченности четких показаний, чаще используются альтернативные протоколы.

Оборудование

• Стерильные перчатки

• Раствор локального анестетика

• Аспирирующие шприцы 1.0-2.5 мл.

• Иглы размером 25-30-g, длиной 12-25 мм (в зависимости от размера пациента).

Анатомические ориентиры

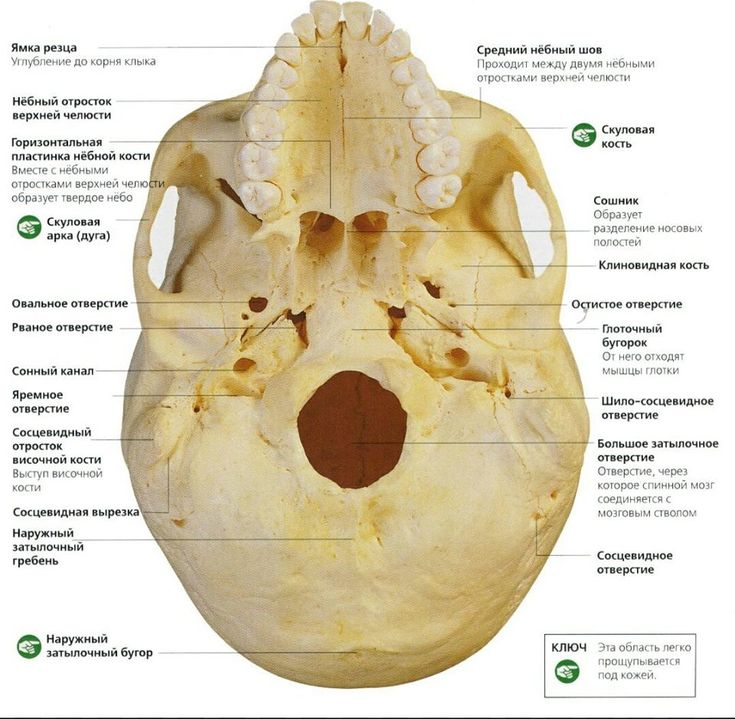

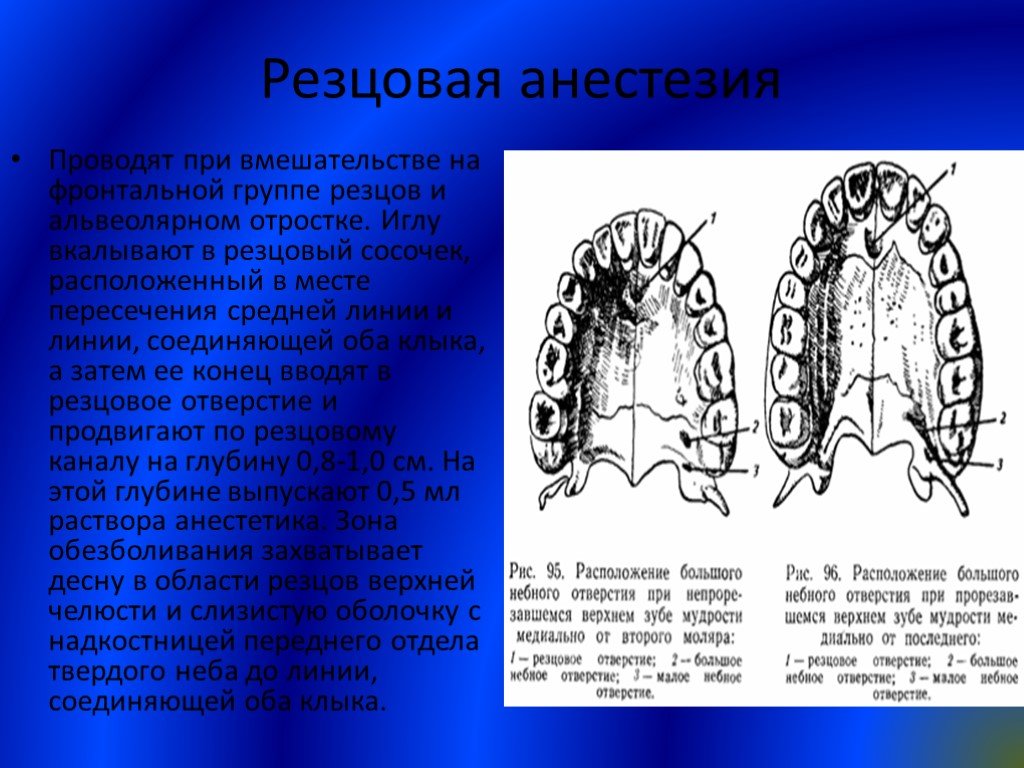

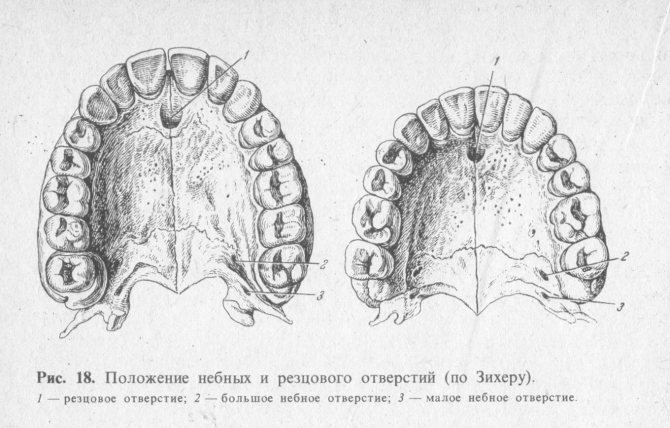

Для анестезии слизистой мягкого и твердого неба, при каудальном блоке неба, раствор анестетика должен быть введен в крылонебную ямку, в проекцию проксимально к зоне отхождения крылонебного от верхнечелюстного нерва. При ростральном блоке или блоке большого небного нерва, раствор инъецируется в большое небное отверстие, в зоне верхнечелюстно-небного шва, на середине между средней линии неба и зубной аркадой, обычо на уровне среднего корня четвертого премоляра у кошек и дистального корня четвертого премоляра у собак, даже если существуют некоторые вариации рострокаудального положения отверстия. Отверстие не может быть пальпировано, ввиду выраженной толщины слизистой оболочки твердого неба. Поэтому, раствор инъецируется вслепую, только используя описанные анатомические ориентиры.

При ростральном блоке или блоке большого небного нерва, раствор инъецируется в большое небное отверстие, в зоне верхнечелюстно-небного шва, на середине между средней линии неба и зубной аркадой, обычо на уровне среднего корня четвертого премоляра у кошек и дистального корня четвертого премоляра у собак, даже если существуют некоторые вариации рострокаудального положения отверстия. Отверстие не может быть пальпировано, ввиду выраженной толщины слизистой оболочки твердого неба. Поэтому, раствор инъецируется вслепую, только используя описанные анатомические ориентиры.

Описание процедуры

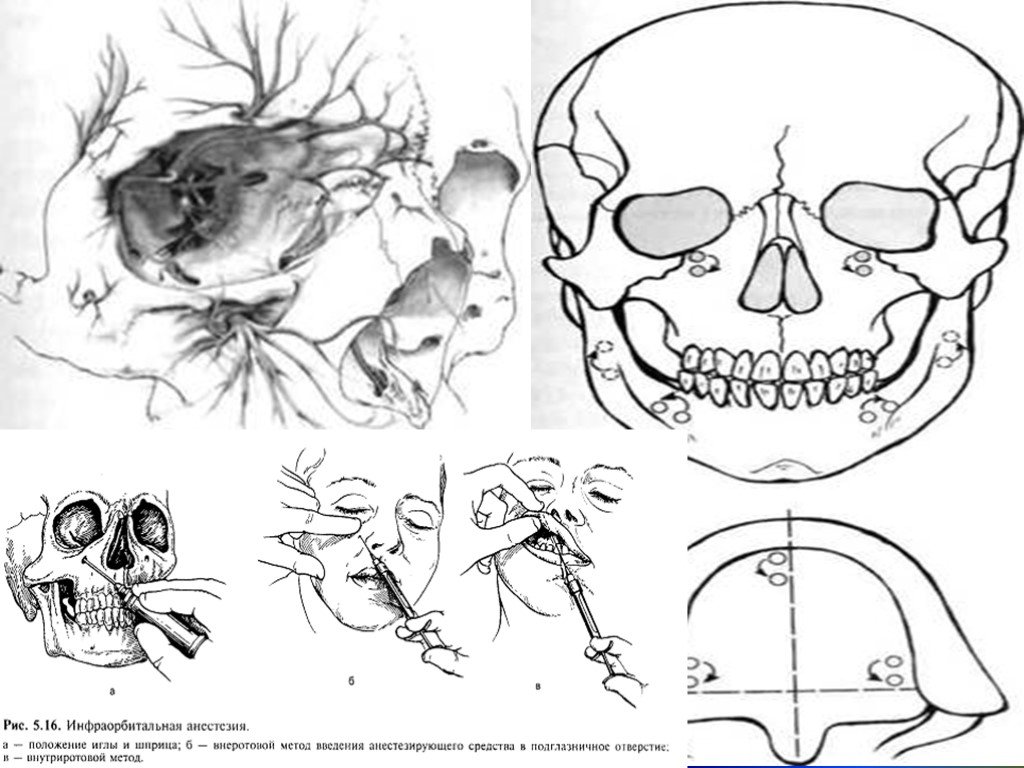

При проведении данного блока описано и может использоваться четыре разных доступа:

• Доступ через верхнечелюстную шероховатость.

• Подскуловой доступ.

• Подглазничный доступ.

• Ростральный или большой (главный) небный доступ.

Первые три доступа, по сути, мало чем отличаются от доступов при блоке верхнечелюстного нерва (см. выше).

Доступ через шероховатость верхней челюсти – достигается введением иглы интраорально через слизистую оболочку, каудально к последнему моляру и шероховатости верхней челюсти, перпендикулярно, насколько возможно.

Подскуловой доступ – используется экстраоральный подчелюстной доступ, пациент располагается на боку, иголка вводится на короткое расстояние перпендикулярно коже, между каудальной границей верхней челюсти и короноидным отростком нижней челюсти, вентрально к ростральной порции скуловой дуги.

Подглазничный доступ – ввод иглы проводится через подглазничный канал (как при блоке верхнечелюстного нерва). Ряд авторов относят подглазничный доступ к наиболее опасным, ввиду высокого риска повреждения подглазничного нейрососудистого пучка.

Ростральный доступ или большой небный доступ– проводится инъекцией раствора местного анестетика рядом с большим небным нервом при выходе его из большого небного отверстия. Пациент располагается в дорсальной позицией с открытой пастью. Точка вкола иглы – точно посередине между швом неба и зубной аркадой, слегка рострально к медиальному корню четвертого премоляра. Игла вкалывается под углом 30-45° и продвигается каудально до достижения отверстия, скос должен быть направлен к кости. Когда кончик будет находиться рядом с отверстием, проводится тест с аспирацией, при отсутствии иглы в крови – производится медленное введение местного анестетика в объеме 0.2-0.4 мл (крупные пациенты). Быстрое введение может сопровождаться значительным повышением внутритканевого давления, болью и нарушением перфузии тканей.

Когда кончик будет находиться рядом с отверстием, проводится тест с аспирацией, при отсутствии иглы в крови – производится медленное введение местного анестетика в объеме 0.2-0.4 мл (крупные пациенты). Быстрое введение может сопровождаться значительным повышением внутритканевого давления, болью и нарушением перфузии тканей.

Ввиду ограниченного размера, ввод иглы в небное отверстие затруднен или невозможен, особенно у кошек и собак малых пород. Более того, при манипуляциях в таком ограниченном пространстве, высока вероятность механического повреждения нерва.

В гуманной медицине используются несколько других техник обезболивания неба и носонебного нерва, данные техники были опробованы в ветеринарии, но не нашли должного применения.

Валерий Шубин, ветеринарный врач, г. Балаково

Анатомическая вариация положения большого небного отверстия

. 2010 март; 52(1):109-13.

doi: 10. 2334/josnusd.52.109.

2334/josnusd.52.109.

Бруно Р Хрканович 1 , Антонио Л. Н. Кустодио

принадлежность

- 1 Кафедра морфологии, Институт биологических наук, Федеральный университет Минас-Жерайс, Белу-Оризонти, Бразилия. [email protected]

- PMID: 20339241

- DOI: 10.2334/josnusd.52.109

Бруно Р. Хрканович и соавт. J Устные науки. 2010 март

Бесплатная статья

. 2010 март; 52(1):109-13.

2010 март; 52(1):109-13.

doi: 10.2334/josnusd.52.109.

Авторы

Бруно Р Хрканович 1 , Антонио Л. Н. Кустодио

принадлежность

- 1 Кафедра морфологии, Институт биологических наук, Федеральный университет Минас-Жерайс, Белу-Оризонти, Бразилия. [email protected]

- PMID: 20339241

- DOI: 10.2334/josnusd.52.109

Абстрактный

В настоящем исследовании измерялось положение большого небного отверстия относительно соседних анатомических ориентиров в бразильских черепах. Перпендикулярное расстояние от большого небного отверстия до срединного верхнечелюстного шва у бразильских черепов составляло около 14 мм, а расстояние от большого небного отверстия до резцового отверстия составляло около 36 мм. Расстояние от большого небного отверстия до заднего края твердого неба составило примерно 3 мм, а средний угол между срединным верхнечелюстным швом и линией, проведенной от резцового отверстия и большого небного отверстия, составил 22,71°. Почти в 70% случаев большое небное отверстие открывалось кпереди. Средняя длина неба составляла приблизительно 52 мм. В подавляющем большинстве черепов (93,81%), большие небные отверстия располагались напротив или дистальнее третьего моляра верхней челюсти. Эти данные будут полезны при сравнении этих черепов с черепами из других регионов, а также при сравнении черепов разных рас. Он также может предоставить специалистам анатомические рекомендации, чтобы заблокировать верхнечелюстной отдел тройничного нерва через большое небное отверстие.

Перпендикулярное расстояние от большого небного отверстия до срединного верхнечелюстного шва у бразильских черепов составляло около 14 мм, а расстояние от большого небного отверстия до резцового отверстия составляло около 36 мм. Расстояние от большого небного отверстия до заднего края твердого неба составило примерно 3 мм, а средний угол между срединным верхнечелюстным швом и линией, проведенной от резцового отверстия и большого небного отверстия, составил 22,71°. Почти в 70% случаев большое небное отверстие открывалось кпереди. Средняя длина неба составляла приблизительно 52 мм. В подавляющем большинстве черепов (93,81%), большие небные отверстия располагались напротив или дистальнее третьего моляра верхней челюсти. Эти данные будут полезны при сравнении этих черепов с черепами из других регионов, а также при сравнении черепов разных рас. Он также может предоставить специалистам анатомические рекомендации, чтобы заблокировать верхнечелюстной отдел тройничного нерва через большое небное отверстие.

Похожие статьи

- Морфометрическая оценка и клиническое значение большого небного отверстия, большого небного канала и крылонебной ямки на изображениях КЛКТ и обзор литературы.

Бахши И., Орхан М., Керванджиоглу П., Ялчин Э.Д. Бахши И и др. Сур Радиол Анат. 2019 май; 41(5):551-567. doi: 10.1007/s00276-019-02179-x. Epub 2019 8 января. Сур Радиол Анат. 2019. PMID: 30617510 Обзор.

Компьютеризированный анализ большого небного отверстия для получения небного сосудисто-нервного пучка во время операции на небе.

Чагимни П., Говса Ф., Озер М.А., Казак З. Кагимни П.

и др.

Сур Радиол Анат. 2017 фев; 39 (2): 177-184. doi: 10.1007/s00276-016-1691-0. Эпаб 2016 13 мая.

Сур Радиол Анат. 2017.

PMID: 27177906

и др.

Сур Радиол Анат. 2017 фев; 39 (2): 177-184. doi: 10.1007/s00276-016-1691-0. Эпаб 2016 13 мая.

Сур Радиол Анат. 2017.

PMID: 27177906Анатомические характеристики большого небного отверстия: новая точка зрения.

Джибелли Д., Борландо А., Дольчи С., Пуччарелли В., Каттанео С., Сфорца С. Гибелли Д. и соавт. Сур Радиол Анат. 2017 дек;39(12):1359-1368. doi: 10.1007/s00276-017-1899-7. Epub 2017 27 июля. Сур Радиол Анат. 2017. PMID: 28752360

Большое небное отверстие — ключ к успешной гемимаксиллярной анестезии: морфометрическое исследование и отчет о редкой аберрации.

Шарма Н.А., Гаруд Р.С. Шарма Н.А. и соавт. Singapore Med J. 2013 Mar; 54 (3): 152-9. doi: 10.11622/smedj.2013052. Сингапур Med J.

2013.

PMID: 23546029

2013.

PMID: 23546029-

Анатомические ориентиры для локализации большого небного отверстия — исследование 1200 КТ головы, 150 сухих черепов, систематический обзор литературы и метаанализ.

Томашевская И.М., Томашевский К.А., Кмиотек Е.К., Пена И.З., Урбаник А., Новаковский М., Валоча Ю.А. Томашевская И.М. и соавт. Дж Анат. 2014 Октябрь; 225 (4): 419-35. дои: 10.1111/джоа.12221. Epub 2014 5 августа. Дж Анат. 2014. PMID: 25131842 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

Влияние типов лица на морфологию и расположение большого небного отверстия: исследование КЛКТ.

Ласерда-Сантос Х.Т., Гранха Г.Л., де Фрейтас Г.Б., Манхайнш Л.

Клинико-анатомическое исследование расположения отверстий в костях челюсти и прилегающих структурах.

Ву Б, Ли Х, Фан И, Ван Х, Ли В, Чжун С, Жэнь Дж, Чен И, Чжан Л, Чжао Г. Ву Б и др. Медицина (Балтимор). 2020 янв;99(2):e18069. doi: 10.1097/MD.0000000000018069. Медицина (Балтимор). 2020. PMID: 31914012 Бесплатная статья ЧВК.

Конусно-лучевой компьютерный томографический анализ большого небного отверстия в когорте жителей Шри-Ланки.

Fonseka MCN, Hettiarachchi PVKS, Jayasinghe RM, Jayasinghe RD, Nanayakkara CD.

Fonseka MCN и др.

J Oral Biol Craniofac Res. 2019 г., октябрь-декабрь; 9 (4): 306-310. doi: 10.1016/j.jobcr.2019.06.012. Epub 2019 25 июня.

J Oral Biol Craniofac Res. 2019.

PMID: 31316894

Бесплатная статья ЧВК.

Fonseka MCN и др.

J Oral Biol Craniofac Res. 2019 г., октябрь-декабрь; 9 (4): 306-310. doi: 10.1016/j.jobcr.2019.06.012. Epub 2019 25 июня.

J Oral Biol Craniofac Res. 2019.

PMID: 31316894

Бесплатная статья ЧВК.Морфометрическая оценка и клиническое значение большого небного отверстия, большого небного канала и крылонебной ямки на изображениях КЛКТ и обзор литературы.

Бахши И., Орхан М., Керванджиоглу П., Ялчин Э.Д. Бахши И и др. Сур Радиол Анат. 2019 май; 41(5):551-567. doi: 10.1007/s00276-019-02179-x. Epub 2019 8 января. Сур Радиол Анат. 2019. PMID: 30617510 Обзор.

Анализ кровоснабжения твердого неба и бугристости верхней челюсти — клинические последствия для дизайна лоскута и забора трансплантата мягких тканей (исследование на трупе человека).

Шахбази А., Гримм А., Фейгл Г., Гербер Г., Секей А.Д., Молнар Б., Виндиш П. Шахбази А. и др. Clin Oral Investig. 2019 март; 23(3):1153-1160. doi: 10.1007/s00784-018-2538-3. Epub 2018 1 июля. Clin Oral Investig. 2019. PMID: 29961140

Просмотреть все статьи «Цитируется по»

термины MeSH

Длина и геометрические формы канала большого неба, наблюдаемые при конусно-лучевой компьютерной томографии

На этой странице

РезюмеВведениеМетодыРезультатыОбсуждениеСсылки ощущения и гемостаза. Повышение осведомленности о длине и анатомических вариациях анатомии этой структуры важно при выполнении хирургических процедур в этой области (например, при установке остеоинтегрированных зубных имплантатов). Мы исследовали анатомию большого небного канала, используя данные, полученные при КЛКТ 500 человек. Правый и левый каналы были осмотрены () в коронарной и сагиттальной плоскостях, и были определены их траектории и длины. Средняя длина большого небного канала составила 29мм ( мм), в диапазоне от 22 до 40 мм. Коронально наиболее распространенный анатомический паттерн состоял из канала, идущего нижне-латерально на расстояние, а затем прямо вниз на оставшуюся часть (43,3%). В сагиттальной проекции канал чаще всего перемещался под передне-нижним углом (92,9%).

Правый и левый каналы были осмотрены () в коронарной и сагиттальной плоскостях, и были определены их траектории и длины. Средняя длина большого небного канала составила 29мм ( мм), в диапазоне от 22 до 40 мм. Коронально наиболее распространенный анатомический паттерн состоял из канала, идущего нижне-латерально на расстояние, а затем прямо вниз на оставшуюся часть (43,3%). В сагиттальной проекции канал чаще всего перемещался под передне-нижним углом (92,9%).

1. Введение

Анатомия большого небного канала представляет интерес для стоматологов, челюстно-лицевых хирургов и отоларингологов, выполняющих процедуры в этой области (например, введение местной анестезии, установку зубных имплантатов, ортогнатические остеотомии по Ле Фор I и синоназальные операции) [1–6]. В нем располагаются нисходящая небная артерия (ветвь третьего отдела верхнечелюстной артерии), большой и малый небные нервы (ветви верхнечелюстного отдела тройничного нерва) и их задние нижние латеральные носовые ветви [2]. Тройничный нерв обеспечивает чувствительную иннервацию всех зубов верхней и нижней челюсти и окружающих тканей. Тройничный нерв разделяется на три ветви в средней черепной ямке, которые выходят через отдельные отверстия. Верхнечелюстная ветвь тройничного нерва (V2) выходит из черепа через круглое отверстие, где проходит высоко в крылонебной ямке. Он входит в дно глазницы и кость снова спереди через нижнюю глазничную щель в задней части верхней челюсти и направляется к лицу. Верхнечелюстной отдел иннервирует все зубы верхней челюсти, небную и десневую ткани верхней челюсти, кожу средней зоны лица, полость носа и пазухи [7]. Нерв крыловидного канала также входит в крылонебную ямку сзади, обычно немного ниже круглого отверстия, и передает нерв крыловидного канала. Большой небный канал идет книзу от крылонебной ямки, в нем находятся большой небный и малый небные нервы, которые расходятся и входят в твердое небо через соответствующие отверстия [7].

Тройничный нерв обеспечивает чувствительную иннервацию всех зубов верхней и нижней челюсти и окружающих тканей. Тройничный нерв разделяется на три ветви в средней черепной ямке, которые выходят через отдельные отверстия. Верхнечелюстная ветвь тройничного нерва (V2) выходит из черепа через круглое отверстие, где проходит высоко в крылонебной ямке. Он входит в дно глазницы и кость снова спереди через нижнюю глазничную щель в задней части верхней челюсти и направляется к лицу. Верхнечелюстной отдел иннервирует все зубы верхней челюсти, небную и десневую ткани верхней челюсти, кожу средней зоны лица, полость носа и пазухи [7]. Нерв крыловидного канала также входит в крылонебную ямку сзади, обычно немного ниже круглого отверстия, и передает нерв крыловидного канала. Большой небный канал идет книзу от крылонебной ямки, в нем находятся большой небный и малый небные нервы, которые расходятся и входят в твердое небо через соответствующие отверстия [7].

Блокирование чувствительности верхнечелюстного нерва в крылонебной ямке путем проведения блокады верхнечелюстного отдела обеспечивает анестезию всех вышеперечисленных структур. Обычным методом выполнения блокады верхнечелюстного отдела является доступ к большому небному каналу, при котором игла вводится через большое небное отверстие и продвигается до тех пор, пока она не окажется в нижней части крылонебной ямки, где вводится анестетик. Инфильтрация местного анестетика в большой небный канал также может быть использована для получения вазоконстрикции во время эндоскопической хирургии околоносовых пазух (ЭСС) [1]. В этой процедуре игла продвигается до границы большого небного канала, но не в ямку, чтобы избежать потенциальных осложнений пункции артерии [1]. Дальнейшее продвижение шприца с анестетиком для достижения подглазничного нерва, расположенного глубоко в крылонебной ямке, требуется, когда желательна регионарная верхнечелюстная анестезия [1, 4, 5]. Поэтому знание анатомии и средней длины большого небного канала важно при использовании этих методов.

Обычным методом выполнения блокады верхнечелюстного отдела является доступ к большому небному каналу, при котором игла вводится через большое небное отверстие и продвигается до тех пор, пока она не окажется в нижней части крылонебной ямки, где вводится анестетик. Инфильтрация местного анестетика в большой небный канал также может быть использована для получения вазоконстрикции во время эндоскопической хирургии околоносовых пазух (ЭСС) [1]. В этой процедуре игла продвигается до границы большого небного канала, но не в ямку, чтобы избежать потенциальных осложнений пункции артерии [1]. Дальнейшее продвижение шприца с анестетиком для достижения подглазничного нерва, расположенного глубоко в крылонебной ямке, требуется, когда желательна регионарная верхнечелюстная анестезия [1, 4, 5]. Поэтому знание анатомии и средней длины большого небного канала важно при использовании этих методов.

Стенки большого небного канала образованы спереди подвисочной поверхностью верхней челюсти, сзади — крыловидным отростком клиновидной кости и медиально — перпендикулярной пластинкой неба [7]. Верхнечелюстная пазуха расположена кпереди, полость носа и раковина медиальны, а крыловидные пластинки позади большого небного канала. Анатомия этих структур, несомненно, влияет на анатомию большого небного канала из-за их проксимального соотношения. При выполнении хирургических вмешательств в этой области важно сохранить нисходящую небную артерию и небные нервы, чтобы избежать чрезмерного кровотечения и сохранить иннервацию верхней челюсти [8]. В других случаях блокада регионарного нерва может быть безуспешной, если при введении местной анестезии в большой небный канал возникает чрезмерное сопротивление, предположительно в результате анатомических особенностей.

Верхнечелюстная пазуха расположена кпереди, полость носа и раковина медиальны, а крыловидные пластинки позади большого небного канала. Анатомия этих структур, несомненно, влияет на анатомию большого небного канала из-за их проксимального соотношения. При выполнении хирургических вмешательств в этой области важно сохранить нисходящую небную артерию и небные нервы, чтобы избежать чрезмерного кровотечения и сохранить иннервацию верхней челюсти [8]. В других случаях блокада регионарного нерва может быть безуспешной, если при введении местной анестезии в большой небный канал возникает чрезмерное сопротивление, предположительно в результате анатомических особенностей.

Цель этого исследования состояла в том, чтобы определить среднюю длину большого небного канала и идентифицировать наиболее распространенные анатомические пути этой структуры с использованием данных конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ), полученных у пациентов в условиях стоматологической школы.

2. Методы

Были проанализированы данные КЛКТ, полученные при сканировании 500 пациентов. Снимки КЛКТ были получены в период с августа 2005 г. по апрель 2007 г. в Школе стоматологии Крейтонского университета по различным стоматологическим показаниям. Сканирование выполнялось с вокселями 0,3 мм. Каналы просматривались и анализировались как в сагиттальной, так и в коронарной плоскостях. Xoran Technologies (Imaging Sciences International) Программа рабочей станции i-CAT использовалась для визуализации данных и записи пути и длины канала.

Снимки КЛКТ были получены в период с августа 2005 г. по апрель 2007 г. в Школе стоматологии Крейтонского университета по различным стоматологическим показаниям. Сканирование выполнялось с вокселями 0,3 мм. Каналы просматривались и анализировались как в сагиттальной, так и в коронарной плоскостях. Xoran Technologies (Imaging Sciences International) Программа рабочей станции i-CAT использовалась для визуализации данных и записи пути и длины канала.

Определены длина и анатомические пути правого и левого больших небных каналов (). Хотя и круглое отверстие, и крыловидный канал входят в крыловидно-небную ямку с задней стороны, их расположение варьируется [9]. Для этого исследования крыловидный канал был выбран в качестве верхней границы вместо круглого отверстия из-за его легкости идентификации по отношению к большому небному каналу. Таким образом, длина большого небного канала определялась как костная часть большого небного канала, измеренная от центра крыловидного канала, как точки центра крылонебной ямки, до большого небного отверстия на нижней поверхности твердой кости. небо. Глубина мягких тканей не учитывалась. Крыловидный канал был отмечен в направлении вверх-вниз с использованием линейных координат программы, чтобы его вертикальное положение было известно при навигации по плоским срезам. Затем измеряли канал большого неба от отмеченного вертикального уровня до видимого отверстия в большом небном отверстии на твердом небе как в коронарном, так и в сагиттальном срезах. В сагиттальной плоскости нижняя граница большого небного канала измерялась до задней стенки большого небного отверстия, а в коронарной плоскости — до нижней поверхности горизонтального твердого неба для стандартизации из-за различий в форме отверстия. Длину канала измеряли в миллиметрах с помощью программного обеспечения Xoran по наиболее прямолинейному пути через центр канала. Траектория большого небного канала регистрировалась как описание линий нисходящей длины в каналах. На изображениях КЛКТ использовался компас для регистрации отклонения от вертикали. Тенденции длины и пути были проанализированы для средних значений со стандартными отклонениями.

небо. Глубина мягких тканей не учитывалась. Крыловидный канал был отмечен в направлении вверх-вниз с использованием линейных координат программы, чтобы его вертикальное положение было известно при навигации по плоским срезам. Затем измеряли канал большого неба от отмеченного вертикального уровня до видимого отверстия в большом небном отверстии на твердом небе как в коронарном, так и в сагиттальном срезах. В сагиттальной плоскости нижняя граница большого небного канала измерялась до задней стенки большого небного отверстия, а в коронарной плоскости — до нижней поверхности горизонтального твердого неба для стандартизации из-за различий в форме отверстия. Длину канала измеряли в миллиметрах с помощью программного обеспечения Xoran по наиболее прямолинейному пути через центр канала. Траектория большого небного канала регистрировалась как описание линий нисходящей длины в каналах. На изображениях КЛКТ использовался компас для регистрации отклонения от вертикали. Тенденции длины и пути были проанализированы для средних значений со стандартными отклонениями. Основные анатомические ориентиры показаны на рис. 1.

Основные анатомические ориентиры показаны на рис. 1.

3. Результаты

Из 500 испытуемых 265 (53%) были женщинами и 235 (47%) мужчинами в возрасте от 18 до 73 лет. Средняя длина большого небного канала составила 29 мм (3 мм), колебалась от 22 до 40 мм.

Направленные пути, наблюдаемые в коронарной плоскости, обобщены на рисунке 2. Постоянно наблюдались три пути: (1) канал большого неба проходит непосредственно ниже крылонебной ямки (рис. 2(a)), (2) канал большого неба канал проходит нижне-латерально на некоторое расстояние, затем меняет направление, чтобы пройти прямо снизу для оставшейся части канала (рис. 2 (b)), и (3) большой небный канал проходит нижне-латерально на расстоянии, затем меняет направление, чтобы проходить снизу — медиальный для остальной части канала (рис. 2(c)).

Пути направления, наблюдаемые в сагиттальной плоскости, обобщены на рисунке 3. В этой плоскости наблюдались два пути: (1) большой небный канал проходит в передне-нижнем направлении от крылонебной ямки (рис. 3(а)) и (2) большой небный канал проходит прямо вниз на протяжении некоторого расстояния, а затем меняет направление, чтобы проходить передне-нижним для остальной части канала (рис. 3 (b)).

3(а)) и (2) большой небный канал проходит прямо вниз на протяжении некоторого расстояния, а затем меняет направление, чтобы проходить передне-нижним для остальной части канала (рис. 3 (b)).

Частота направленных путей резюмирована в таблице 1, а средние углы и дирекционные расстояния суммированы в таблице 2. В коронарной плоскости наиболее частым наблюдаемым путем был большой небный канал, проходящий нижне-латерально на расстояние, затем меняющееся направление, чтобы пройти непосредственно ниже для остальной части канала (рис. 2 (b)). Это произошло в 43,3% от общего числа каналов. В этих случаях средний угол от вертикали составлял 28 (6) градусов и происходил на 8 (2) мм до перемещения вниз. Следующий наиболее частый путь наблюдался, когда большой небный канал проходил непосредственно ниже крылонебной ямки (рис. 2(а)). Этот путь произошел в 39.5% каналов. Третий путь, наблюдаемый в коронарной плоскости, был, когда большой небный канал перемещался нижне-латерально на некоторое расстояние, а затем менял направление на нижне-медиальное для оставшейся части канала (рис. 2(c)). Это произошло у 16% населения. В этих случаях средний угол от вертикали составлял 25 (7) градусов и происходил на протяжении 10 (3) мм, прежде чем перемещаться медиально под средним углом 11 (5) градусов от вертикали на оставшейся части канала.

2(c)). Это произошло у 16% населения. В этих случаях средний угол от вертикали составлял 25 (7) градусов и происходил на протяжении 10 (3) мм, прежде чем перемещаться медиально под средним углом 11 (5) градусов от вертикали на оставшейся части канала.

В сагиттальной плоскости наиболее частым путем было движение большого небного канала в передне-нижнем направлении от крылонебной ямки (рис. 3(а)), что наблюдалось 92,9% и средний угол 27 (6) градусов. В 6,5% каналов большой небный канал на некотором расстоянии проходил прямо вниз, а затем менял направление на переднее-нижнее для оставшейся части канала (рис. 3(b)). В этих случаях после перемещения непосредственно книзу от крылонебной ямки на 9 (4) мм угол от вертикали составлял 33 (6) градусов и возникал на 8 мм до перемещения книзу.

4. Обсуждение

Использование большого небного канала в качестве пути введения местного анестетика имеет много преимуществ. В исследованиях Wong и Sved [4] и Lepere [5] они отмечают, что блокада верхнечелюстного нерва будет полезна при небной хирургии, пародонтальной хирургии с участием зубов верхней челюсти, процедуре Колдуэлла-Люка, квадрантной восстановительной стоматологии верхней челюсти, множественных экстракциях, или диагностическая помощь из-за местной инфекции. Buddor резюмирует использование блока в общей анестезии для интубации в сознании [10]. Кроме того, он показан для гемостаза и анестезии при эндоскопической хирургии околоносовых пазух, септоринопластике и заднем носовом кровотечении [1, 11]. Согласно Wong и Sved [4], абсолютным противопоказанием для использования техники блокады верхнечелюстного нерва является небный отек, расположенный вокруг большого небного отверстия. Как и при любой блокаде верхнечелюстного нерва, возможно несколько осложнений, включая внутрисосудистую инъекцию, носовое кровотечение, диплопию, повреждение нервов, неудачу анестезии (из-за неправильного угла наклона, недостаточного проникновения иглы, невозможности найти большое небное отверстие или внутрисосудистую инъекцию) и недостаточное анестезия [3, 5, 12].

Buddor резюмирует использование блока в общей анестезии для интубации в сознании [10]. Кроме того, он показан для гемостаза и анестезии при эндоскопической хирургии околоносовых пазух, септоринопластике и заднем носовом кровотечении [1, 11]. Согласно Wong и Sved [4], абсолютным противопоказанием для использования техники блокады верхнечелюстного нерва является небный отек, расположенный вокруг большого небного отверстия. Как и при любой блокаде верхнечелюстного нерва, возможно несколько осложнений, включая внутрисосудистую инъекцию, носовое кровотечение, диплопию, повреждение нервов, неудачу анестезии (из-за неправильного угла наклона, недостаточного проникновения иглы, невозможности найти большое небное отверстие или внутрисосудистую инъекцию) и недостаточное анестезия [3, 5, 12].

Поскольку некоторые из процедур, для которых может быть показана небная блокада, обычно имеют более сложный клинический характер (например, установка зубных имплантатов), вполне разумно, что клиницист может уже иметь данные КЛКТ, полученные до процедуры. В этой ситуации клиницист может захотеть проанализировать анатомию больших небных каналов способом, подобным тому, который использовался в этом исследовании, чтобы определить потенциальную вероятность возникновения осложнений. Однако в отсутствие таких данных КЛКТ до лечения ряд выводов, сделанных в этом исследовании, полезен для клинициста. Раньше большинство данных собирали по человеческим черепам. Маламед и Тригер тщательно исследовали 204 черепа и обнаружили, что оптимальный угол для проникновения иглы составляет 45,88 градуса, а в более чем 9В 7% черепов зонд можно было без труда провести из большого небного отверстия в крылонебную ямку [6]. С помощью КЛКТ мы смогли наблюдать точный путь прохождения большого небного канала. Передне-задний путь канала оказался относительно постоянным, при этом 92,9% каналов проходили под прямым передне-нижним углом. Медиально-латеральная анатомия была более разнообразной, при этом наиболее распространенной анатомией был прямой нижний путь (встречался в 39,5%).

В этой ситуации клиницист может захотеть проанализировать анатомию больших небных каналов способом, подобным тому, который использовался в этом исследовании, чтобы определить потенциальную вероятность возникновения осложнений. Однако в отсутствие таких данных КЛКТ до лечения ряд выводов, сделанных в этом исследовании, полезен для клинициста. Раньше большинство данных собирали по человеческим черепам. Маламед и Тригер тщательно исследовали 204 черепа и обнаружили, что оптимальный угол для проникновения иглы составляет 45,88 градуса, а в более чем 9В 7% черепов зонд можно было без труда провести из большого небного отверстия в крылонебную ямку [6]. С помощью КЛКТ мы смогли наблюдать точный путь прохождения большого небного канала. Передне-задний путь канала оказался относительно постоянным, при этом 92,9% каналов проходили под прямым передне-нижним углом. Медиально-латеральная анатомия была более разнообразной, при этом наиболее распространенной анатомией был прямой нижний путь (встречался в 39,5%). Однако, в зависимости от вариации этого пути, можно понять трудности с проведением иглы из большого небного отверстия в крылонебную ямку.

Однако, в зависимости от вариации этого пути, можно понять трудности с проведением иглы из большого небного отверстия в крылонебную ямку.

Рекомендованная длина введения иглы для анестезии в канал большого неба составляет от 25 мм (для гемостаза в хирургии околоносовых пазух) до 32–39 мм (для верхнечелюстной анестезии) [1, 4, 5, 13]. ]. Необычно длинные каналы могут привести к отсутствию анестезии. И наоборот, необычно короткие каналы могут иметь более высокую частоту осложнений, если используются стандартные длины продвижения иглы. Поэтому полезно знать среднюю длину канала. В нескольких предыдущих исследованиях изучалась длина неба. Исследование трупа в Таиланде показало, что общая длина большого небного канала и крылонебной ямки составляет мм, включая мм мягких тканей [3]. Компьютерно-томографические исследования показали, что длина большого небного канала колеблется от 27 до 40 мм в зависимости от определения верхней границы без учета мягких тканей [13]. Результаты этого исследования попали в ранее установленные средние значения и диапазоны.

Ссылки

Р. Дуглас и П.-Дж. Wormald, «Инфильтрация крылонебной ямки через большое небное отверстие: куда сгибать иглу», Laryngoscope , vol. 116, нет. 7, стр. 1255–1257, 2006.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

W. Apenhasmit, S. Chompoopong, D. Methathrathip, S. Sangvichien и S. Karuwanarint, «Клиническая анатомия задней верхней челюсти, относящаяся к остеотомии Le Fort I у Thais», Клиническая анатомия , том. 18, нет. 5, стр. 323–329, 2005.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

D. Methathrathip, W. Apinhasmit, S. Chompoopong, A. Lertsiritong, T. Ariyawatkul, and S. Sangvichien, «Анатомия большого небного отверстия, канала и крылонебной ямки у тайцев: рекомендации по блокаде верхнечелюстного нерва» , Хирургическая и радиологическая анатомия , т.

1, с. 27, нет. 6, стр. 511–516, 2005.

1, с. 27, нет. 6, стр. 511–516, 2005.Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Академия Google

Дж. Д. Вонг и А. М. Свед, «Блокадная анестезия верхнечелюстного нерва через канал большого неба: модифицированная техника и клинические случаи», Австралийский стоматологический журнал , том. 36, нет. 1, pp. 15–21, 1991.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

A. J. Lepere, «Блокада верхнечелюстного нерва через большой небный канал: новый взгляд на старую технику», Anesthesia & Pain Control in Стоматология , вып. 2, нет. 4, стр. 195–197, 1993.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

С. Ф. Маламед и Н. Тригер, «Блокада внутриротового верхнечелюстного нерва: анатомическое и клиническое исследование», Anesthesia Progress , vol.

30, нет. 2, pp. 44–48, 1983.

30, нет. 2, pp. 44–48, 1983.View At:

Google Scholar

N. S. Norton, Анатомия головы и шеи Netter для стоматологии , Saunders, Philadelphi S. C. White и M. J. Pharoah, Оральная рентгенология: принципы и интерпретация , Мосби, Сент-Луис, Миссури, США, 2004.

Ким Х.С., Ким Д.И. и Чанг И.Х., «КТ с высоким разрешением крылонебной ямки и ее сообщений», Нейрорадиология , том. 38, приложение 1, стр. S120–S126, 1996.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

Х. М. Баддур, А. М. Хаббард и Х. Б. Тилсон, «Блокада верхнечелюстного нерва, используемая перед назальной интубацией в сознании», Anesthesia Progress , vol. 26, нет. 2, с. 43–45, 1979.

Просмотр по адресу:

Google Scholar

W.

T. Williams and B. Y. Ghorayeb, «Инцизионный канал и крылонебная ямка для гемостаза при септоринопластике», Laryngoscope, 90.188. 100, нет. 11, pp. 1245–1247, 1990.

T. Williams and B. Y. Ghorayeb, «Инцизионный канал и крылонебная ямка для гемостаза при септоринопластике», Laryngoscope, 90.188. 100, нет. 11, pp. 1245–1247, 1990.Посмотреть по адресу:

Google Scholar

А. М. Свед, Дж. Д. Вонг, П. Донкор, Дж. Хоран, Л. Рикс, Дж. Кертин и Р. Викерс, «Осложнения, связанные с блокадой верхнечелюстного нерва через большой небный канал», Австралийский стоматологический журнал , том. 37, нет. 5, pp. 340–345, 1992.

Просмотр по адресу:

Google Scholar

С. Дас, Д. Ким, Т. Ю. Кэннон, К. С. Эберт мл. и Б. А. Сениор, «Анализ компьютерной томографии высокого разрешения» большого небного канала», American Journal of Rhinology , vol. 20, нет. 6, стр. 603–608, 2006 г.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

Copyright

Copyright © 2010 Karen Howard-Swirzinski et al.

и др.

Сур Радиол Анат. 2017 фев; 39 (2): 177-184. doi: 10.1007/s00276-016-1691-0. Эпаб 2016 13 мая.

Сур Радиол Анат. 2017.

PMID: 27177906

и др.

Сур Радиол Анат. 2017 фев; 39 (2): 177-184. doi: 10.1007/s00276-016-1691-0. Эпаб 2016 13 мая.

Сур Радиол Анат. 2017.

PMID: 27177906

Fonseka MCN и др.

J Oral Biol Craniofac Res. 2019 г., октябрь-декабрь; 9 (4): 306-310. doi: 10.1016/j.jobcr.2019.06.012. Epub 2019 25 июня.

J Oral Biol Craniofac Res. 2019.

PMID: 31316894

Бесплатная статья ЧВК.

Fonseka MCN и др.

J Oral Biol Craniofac Res. 2019 г., октябрь-декабрь; 9 (4): 306-310. doi: 10.1016/j.jobcr.2019.06.012. Epub 2019 25 июня.

J Oral Biol Craniofac Res. 2019.

PMID: 31316894

Бесплатная статья ЧВК. 1, с. 27, нет. 6, стр. 511–516, 2005.

1, с. 27, нет. 6, стр. 511–516, 2005. 30, нет. 2, pp. 44–48, 1983.

30, нет. 2, pp. 44–48, 1983. T. Williams and B. Y. Ghorayeb, «Инцизионный канал и крылонебная ямка для гемостаза при септоринопластике», Laryngoscope, 90.188. 100, нет. 11, pp. 1245–1247, 1990.

T. Williams and B. Y. Ghorayeb, «Инцизионный канал и крылонебная ямка для гемостаза при септоринопластике», Laryngoscope, 90.188. 100, нет. 11, pp. 1245–1247, 1990.