Невропатия лицевого нерва | СкороМед

При такой проблеме, как невропатия лицевого нерва лечение должно начинаться как можно раньше. Сама болезнь охарактеризована воспалением лицевых нервных окончаний, что провоцирует ослабление иннервируемых мышечных волокон. Человек не может в полной мере управлять мимикой лица, чтобы проявить определенную эмоцию.

Причины

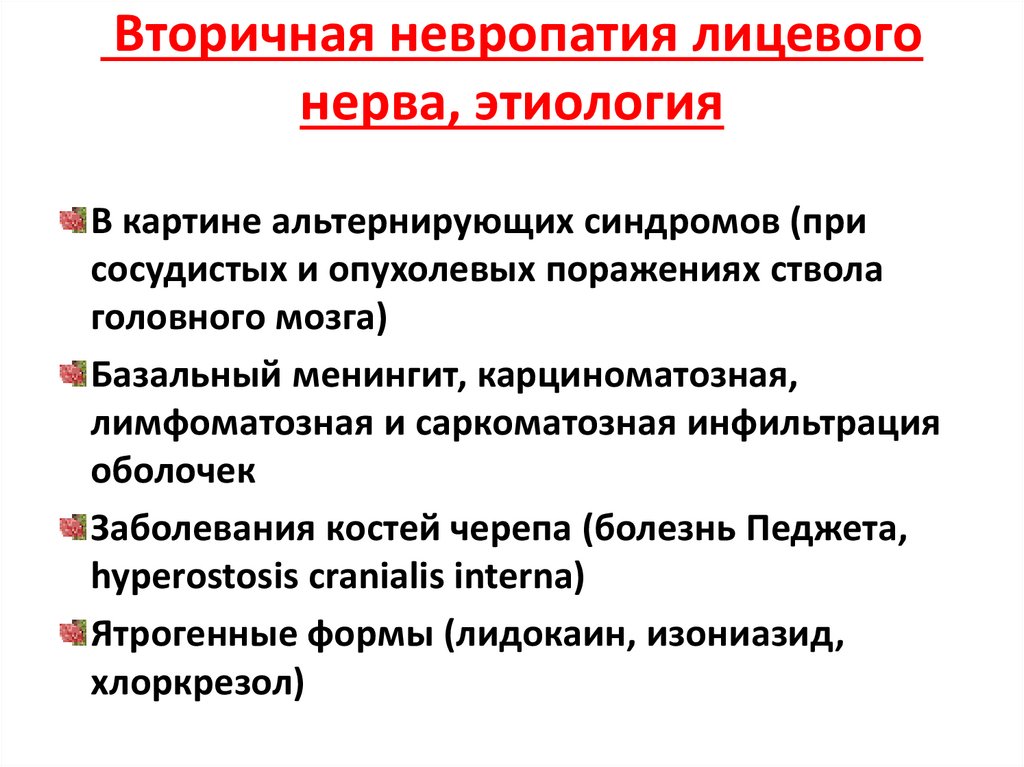

Когда установлен диагноз – невропатия лицевого нерва, рекомендации по борьбе будут зависеть от фактора, спровоцировавшего заболевание. В основном оно развивается у тех людей, которые перенесли недуги в виде:

- воспаления среднего уха;

- запущенная форма неврита лицевого нерва;

- туберкулеза;

- сифилиса;

- герпесного вируса;

- инсульта любого формата;

- черепно-мозговой травмы;

- синдрома Мишера-Мелькерсона-Розенталя.

В том числе паралич развивается на фоне сильного переохлаждения шейного и ушного отдела, а может вовсе передаваться по наследству и активироваться при сильной стрессовой ситуации.

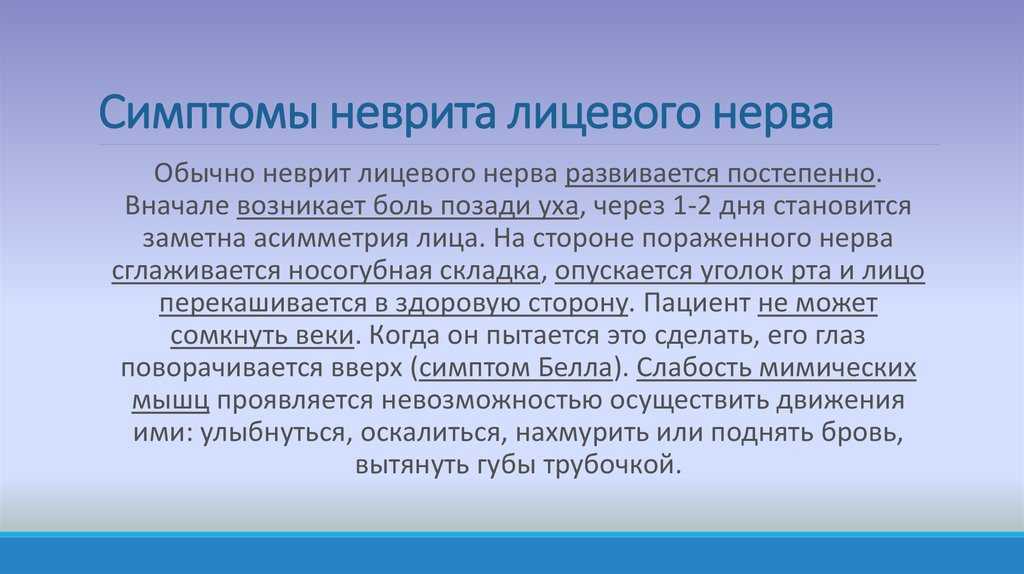

Симптомы

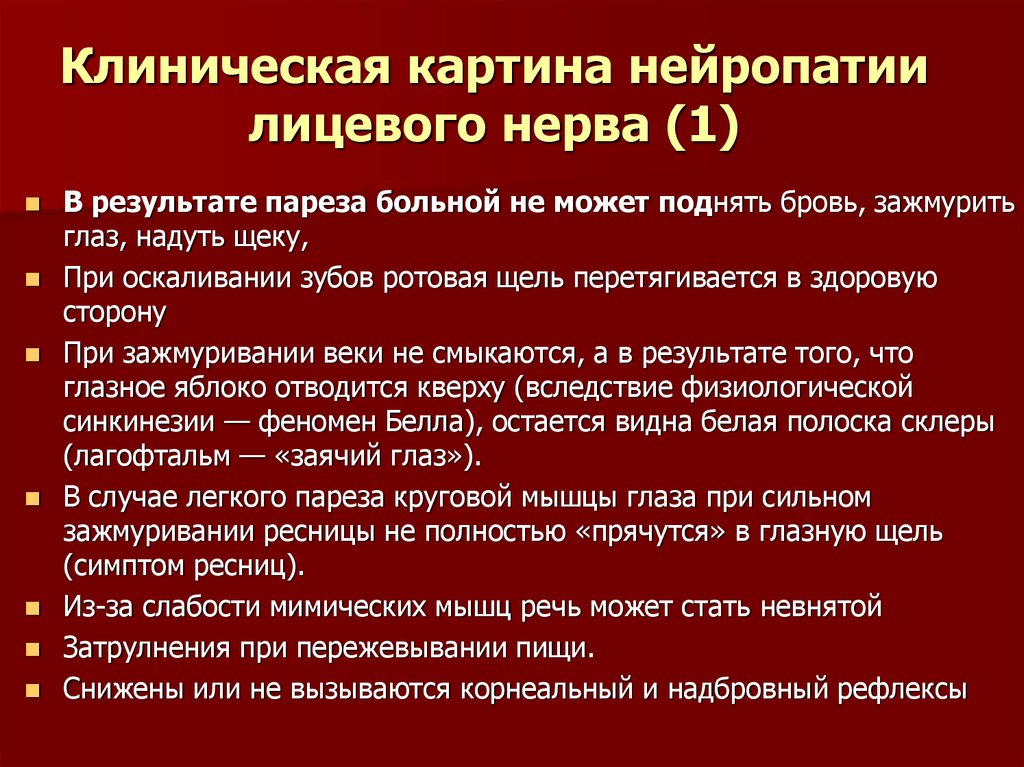

Невропатия развивается достаточно быстро. Порой за 1-3 часа могут возникнуть яркие признаки, позволяющие диагностировать патологию. Слабость будет нарастать постепенно, в течение нескольких недель. У большинства пациентов выявляют проявление:

- слабости мышц, иннервируемых лицевым нервом;

- сильных болевых ощущений за ушами, отдающих в область затылка;

- ноющих, жгучих болей на лице;

- слезотечения;

- повышенной сухости глазницы;

- нарушения вкусовых ощущений.

Диагностика

Обнаружить основной фактор развития невропатии лицевого нерва может быть определен только после проведения диагностических процедур, назначение которых проводится исключительно доктором. Как правило, пациента, у которого есть подозрение на такую проблему, осматривают:

- кардиологи;

- отоларингологи;

- инфекционисты;

- онкологи;

- эндокринологи.

Чтобы исключить вторичные причины возможно проведение КТ и МРТ, рентгенографии. С целью уточнения области поражения и размера патологии может быть назначена электромиография, электронейрография. Не исключено прохождение лабораторного исследования анализов крови, мочи.

Лечение

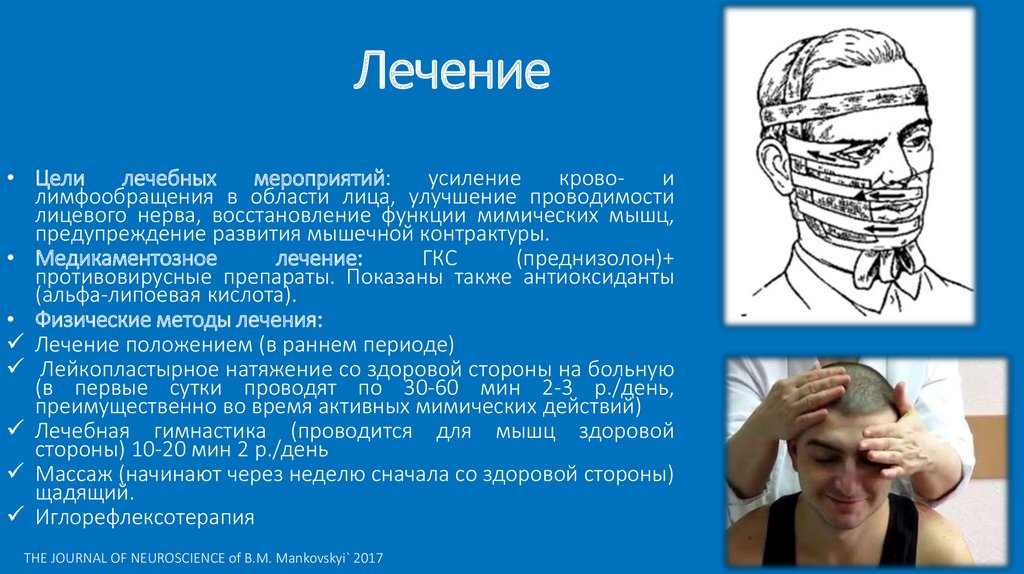

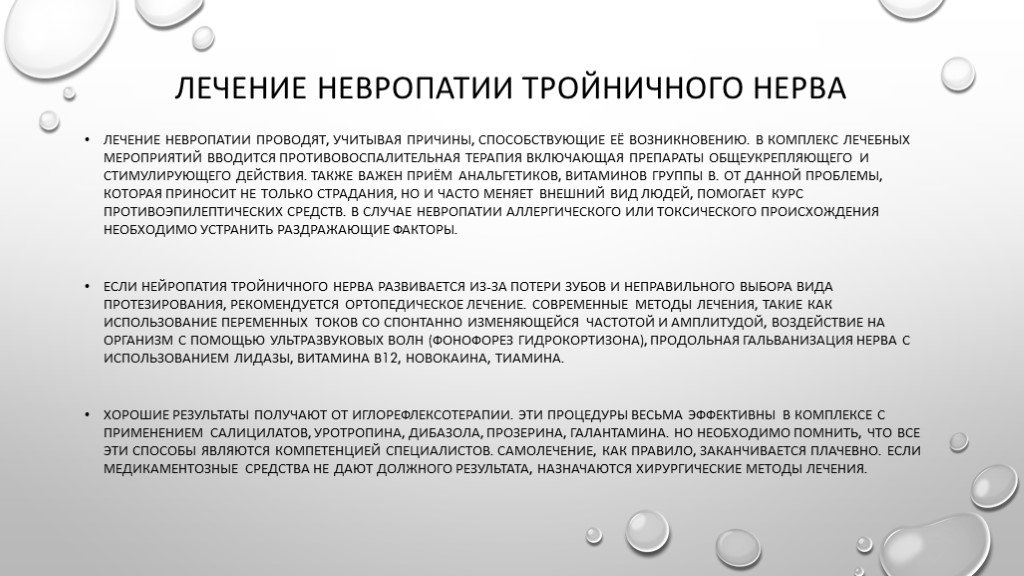

При диагнозе – лицевой нерв – лечение должно быть подобрано индивидуально. Предпочтение отдают медикаментам, среди которых врачи могут назначить:

- гормоны стероидного вида;

- препараты, способствующие расширению сосудов;

- витамины группы В;

- ряд спазмолитиков и анальгетиков.

Позднее, когда картина начинает улучшаться, в терапию вводят биостимуляторы, гиалуронидазы. Затем врач назначает физиотерапию, массаж. Оперативное вмешательство выполняют только при полном разрыве лицевого нерва.

Возможные осложнения

В том случае, когда неправильно подобрана терапия лечения или она постоянно нарушается, то возможны последствия в виде контрактуры мимических мышц лица. В этом состоянии создается ощущение парализации здоровой стороны. Это доставляет сильный дискомфорт, способствует появлению непроизвольных мышечных сокращений, что расценивается как эстетический дефект, замечаемый окружающими невооруженным взглядом.

В этом состоянии создается ощущение парализации здоровой стороны. Это доставляет сильный дискомфорт, способствует появлению непроизвольных мышечных сокращений, что расценивается как эстетический дефект, замечаемый окружающими невооруженным взглядом.

Профилактика

Чтобы предотвратить лицевой нерв-неврит стоит посещать невролога в среднем 1-2 раза в году. Если имеются проблемы со здоровьем, предпосылки болезни, то желательно сократить период между профилактическими осмотрами, что исключит серьезные осложнения и позволит начать лечение как можно раньше.

Часто задаваемые вопросы

В сети интернет можно встретить немалое количество вопросов о таком заболевании – как невропатия лицевого нерва. Однако не всегда представленные ответы могут помочь, облегчат состояние и помогут избавиться от недуга. Самое главное – это обращение к доктору. Категорически запрещено заниматься самолечением, так как только квалифицированный специалист может установить причину проблемы, способ устранения. В противном случае могут быть последствия, избавиться от которых не так просто.

В противном случае могут быть последствия, избавиться от которых не так просто.

Неврит лицевого нерва. Формы воспаления, симптомы, виды лечения. Почему нельзя отказываться от госпитализации. Когда назначают противовирусные препараты.

Неврит лицевого нерва. Формы воспаления, симптомы, виды лечения. Почему нельзя отказываться от госпитализации. Когда назначают противовирусные препараты.

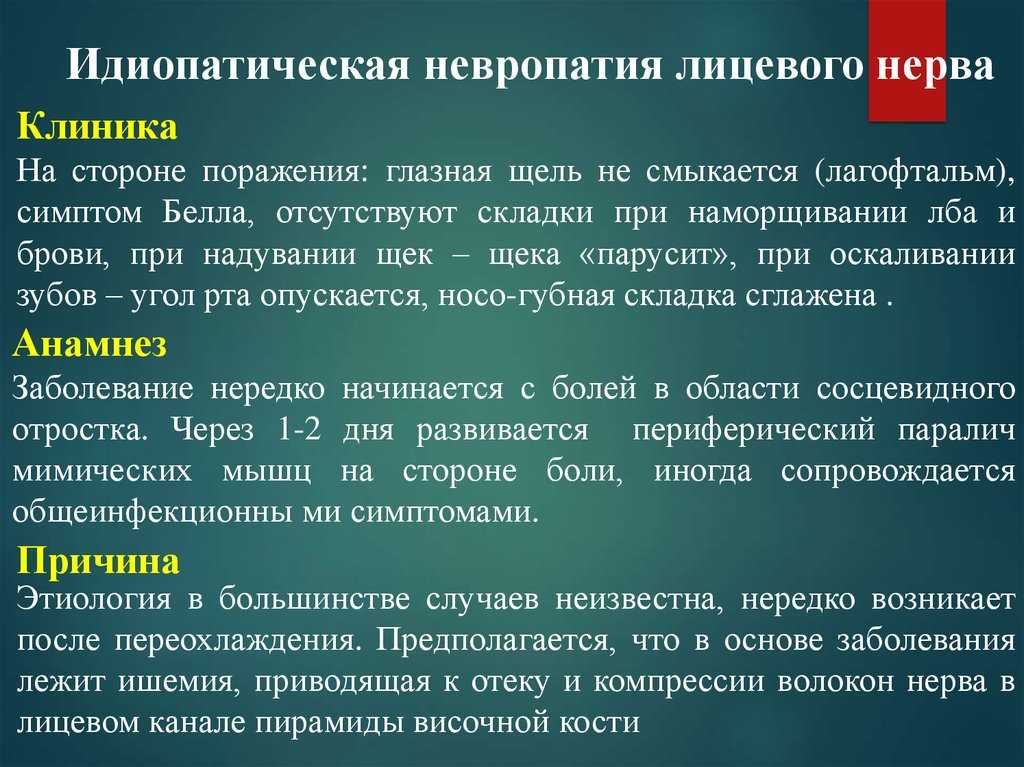

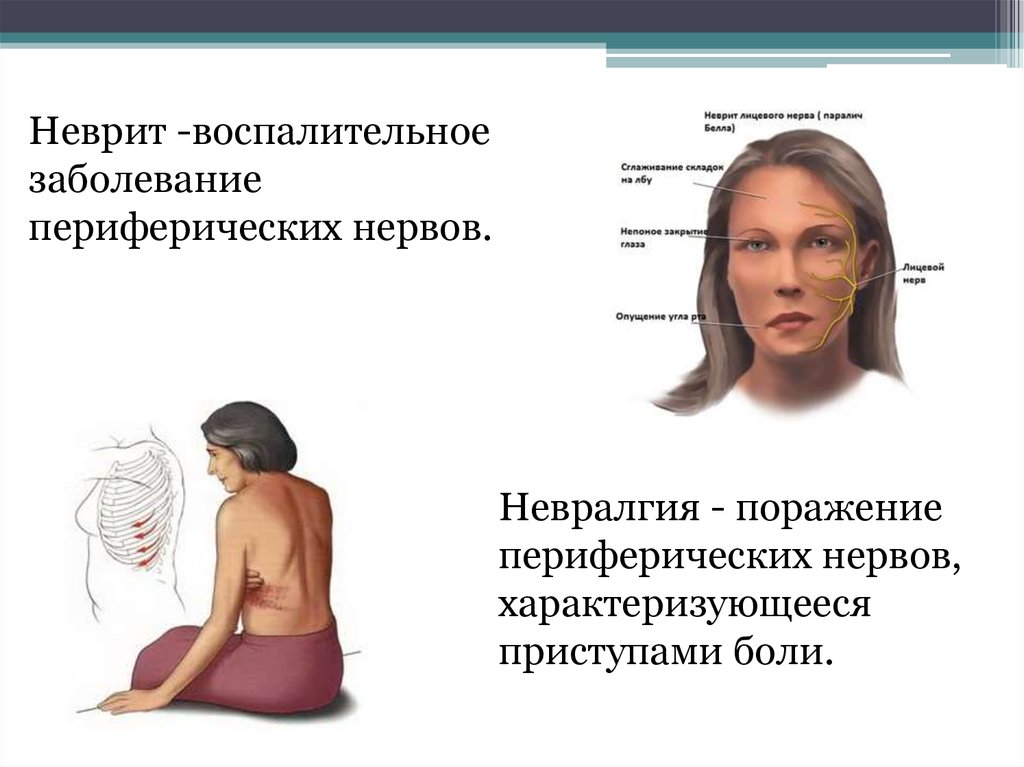

Неврит лицевого нерва – воспалительное заболевание, которое характеризуется поражением лицевого нерва с последующим развитием паралича мимических мышц.

В зависимости от причины можно выделить несколько форм заболевания:

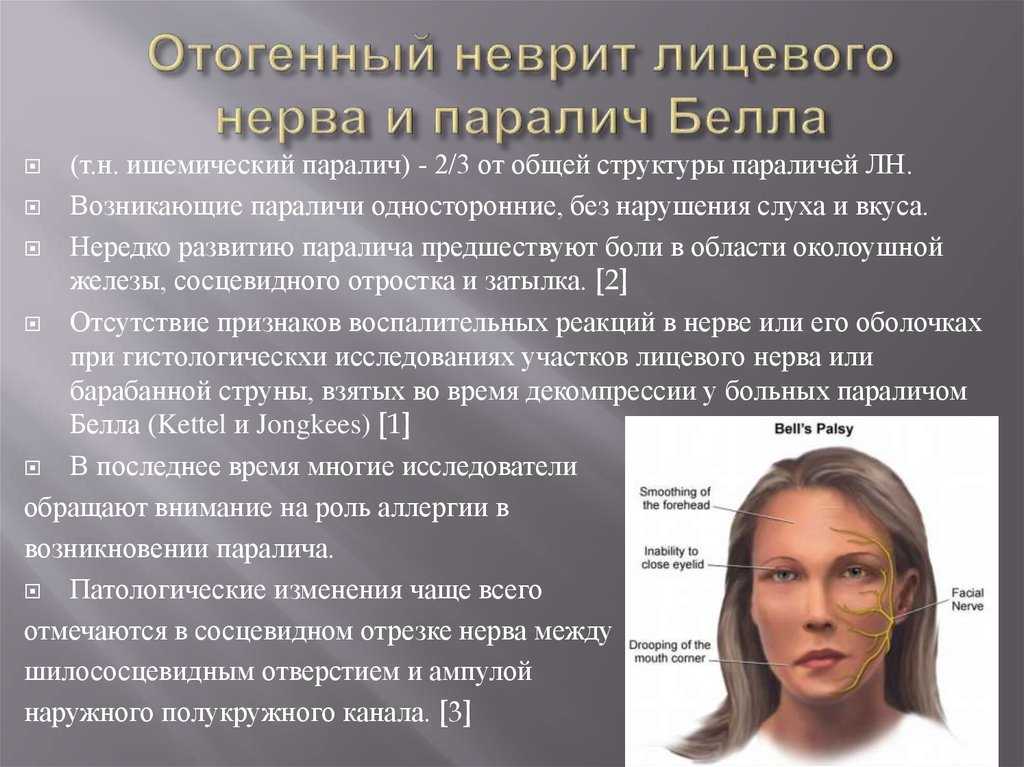

- идиопатическая невропатия (паралич Белла) регистрируется у 70-75% пациентов. Точная причина ее не установлена, однако отмечено, что повреждение нерва возникает после перенесенной простуды или переохлаждения;

- приблизительно в 15% случаев причиной поражения лицевого нерва являются воспалительные заболевания уха (отит, мастоидит) – отогенная невропатия;

- постинфекционная невропатия – довольно редкая форма (всего около 10% всех случаев заболевания).

Чаще всего она возникает вследствие поражения вирусом герпеса коленчатого узла лицевого нерва (синдром Ханта). Также причиной этой формы неврита могут быть другие инфекции, например, полиомиелит, эпидемический паротит и т.п.

Чаще всего она возникает вследствие поражения вирусом герпеса коленчатого узла лицевого нерва (синдром Ханта). Также причиной этой формы неврита могут быть другие инфекции, например, полиомиелит, эпидемический паротит и т.п.

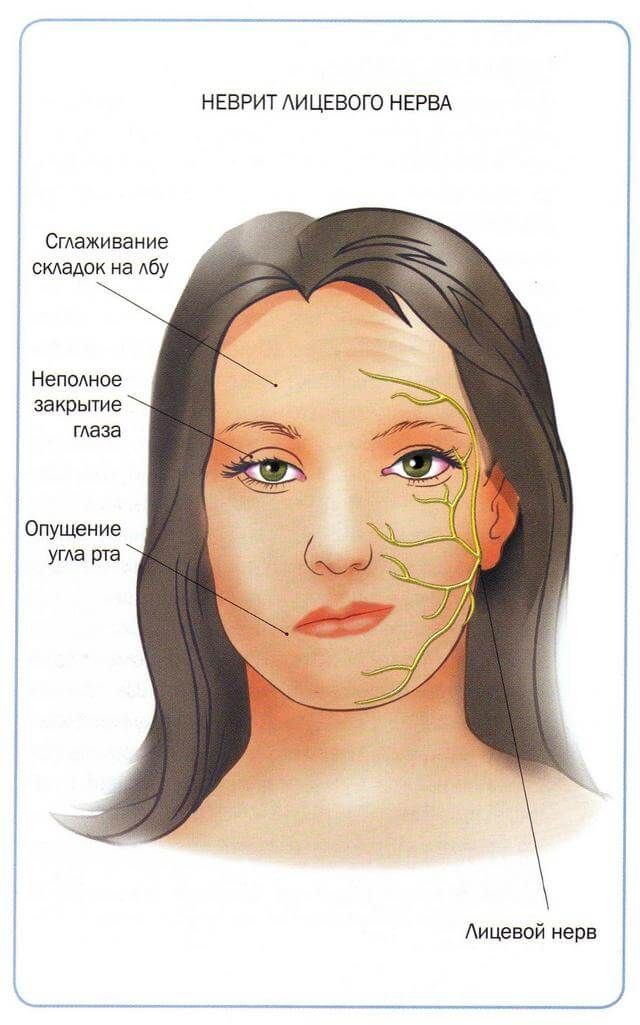

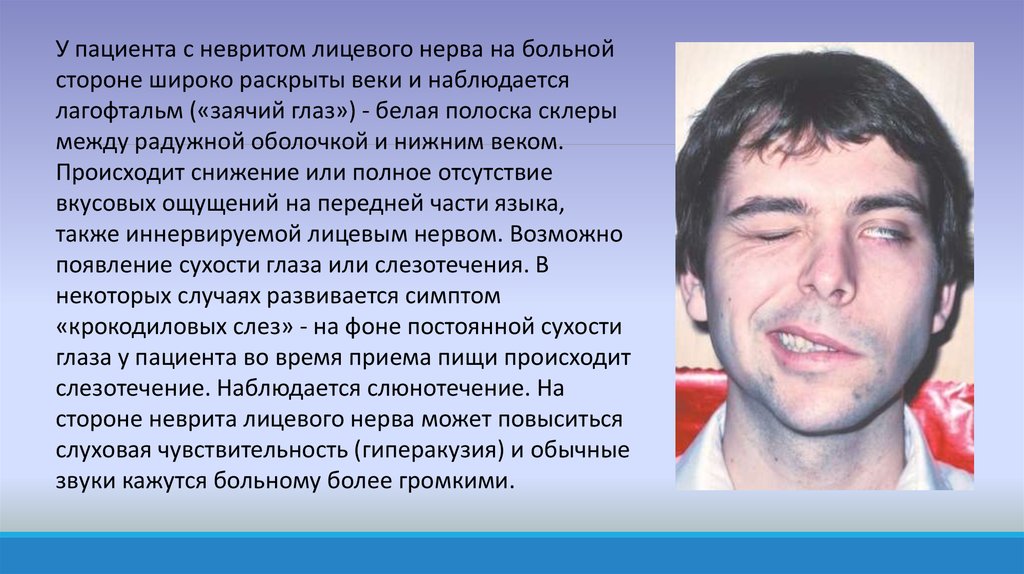

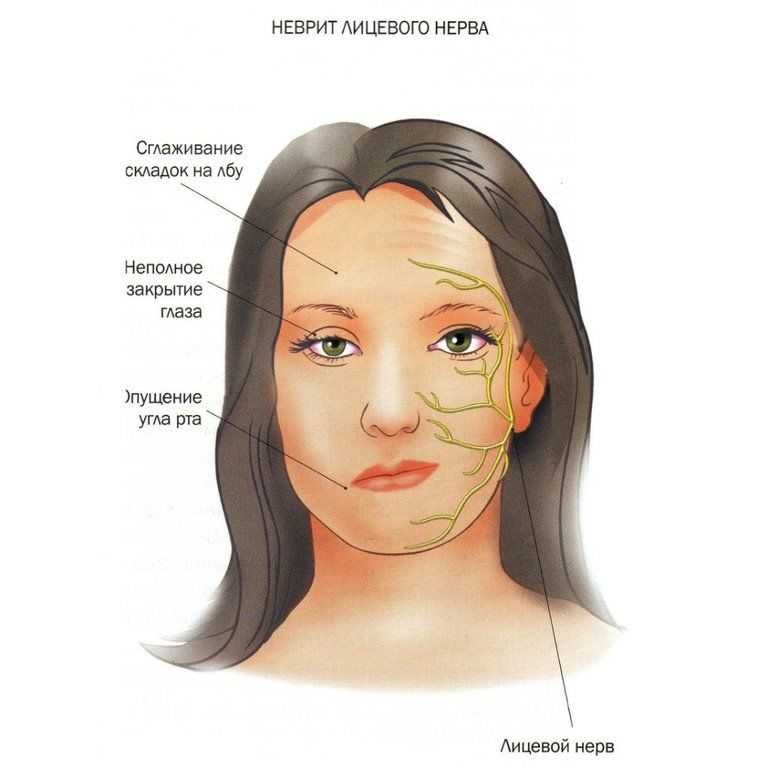

Симптоматика неврита лицевого нерва включает прежде всего признаки одностороннего паралича мимических мышц. На стороне поражения угол рта опущен, щека несколько свисает. Иногда перекос рта в здоровую сторону заметно даже в спокойном состоянии, но особенно асимметрия проявляется при смехе, плаче, попытке оскалить зубы, надуть щеки, посвистеть.

При закрывании глаз глазная щель не смыкается полностью, невозможно наморщивание лба, нахмуривание бровей с одной стороны. В зависимости от уровня поражения нерва дополнительно могут возникать сухость глаза или слезотечение; нарушение вкуса на одной половине языка; снижение слуха или обостренное восприятие звуков (гиперакузия).

Синдром Ханта или неврит лицевого нерва при поражении вирусом герпеса клинически отличается от невропатии лицевого нерва другой этиологии наличием красной болезненной сыпи в области уха или во рту на одной стороне, появление которой предшествует развитию мимического паралича. Указанная симптоматика неврита лицевого нерва настолько наглядна, что заболевание не может быть не замечено самим больным и окружающими.

Указанная симптоматика неврита лицевого нерва настолько наглядна, что заболевание не может быть не замечено самим больным и окружающими.

При появлении слабости мышц лица следует незамедлительно обратиться к неврологу.

В ходе диагностики врачом истинный неврит лицевого нерва дифференцируется с другими заболеваниями, которые могли стать причиной повреждения лицевого нерва (инсульт, опухоль, поражение височной кости и др.). Для этого требуется проведение МРТ или КТ головного мозга, рентгенографии черепа. При подозрении на инфекционную природу неврита лицевого нерва может понадобиться специфическое обследование крови (определение титра иммуноглобулинов, полимеразная цепная реакция).

Для успешного исхода заболевания лечение должно начинаться незамедлительно. От назначенной врачом неврологом госпитализации отказываться нельзя. Можно проходить лечение амбулаторно при условии постоянного контроля невролога, то есть пациент должен вовремя являться на повторные осмотры.

Главной и первостепенной целью лечения является снятие воспаления и устранение отёка нерва. Для этого с первых дней заболевания назначаются противовоспалительные ( нестероидные препараты ) и противоотечные средства, гормоны.

Применение противовирусных препаратов в остром периоде целесообразно только в случае подтверждения герпетического поражения лицевого нерва. Наиболее активным препаратом против вируса герпеса является ацикловир. Эффективность назначения других средств, относящихся к группе противовирусных (арбидол, виферон, амиксин и т.п.), не подтверждено достаточно убедительной доказательной базой. Кроме того, практически все противовирусные препараты оказывают действие на иммунную систему, функции которой еще не изучены досконально. Поэтому влияние на разные звенья иммунитета противовирусных препаратов может привести к негативным последствиям. По завершении острого периода неврита лицевого нерва (со второй недели заболевания) в комплекс лечения включают физиотерапевтические процедуры: УВЧ, контактное тепло (парафин, озокерит), массаж и гимнастика пораженных мышц лица.

При своевременном и адекватном лечении прогноз заболевания благоприятный, движения мимической мускулатуры полностью восстанавливаются.

С уважением для Вас врач невролог медицинского центра Елистратов Владимир Иванович.

Седьмая черепная невропатия — PubMed

Обзор

. 2009 фев; 29 (1): 5-13.

doi: 10.1055/s-0028-1124018. Epub 2009 12 февраля.

Джеймс М. Гилкрист 1

принадлежность

- 1 Медицинская школа Уоррена Альперта Университета Брауна, больница Род-Айленда, Провиденс, Род-Айленд, США. [email protected]

- PMID: 19214928

- DOI:

10.

1055/с-0028-1124018

1055/с-0028-1124018

Обзор

Джеймс М. Гилкрист. Семин Нейрол. 2009 фев.

. 2009 фев; 29 (1): 5-13.

doi: 10.1055/s-0028-1124018. Электронная книга 2009 г.12 фев.

Автор

Джеймс М. Гилкрист 1

принадлежность

- 1 Медицинская школа Уоррена Альперта Университета Брауна, больница Род-Айленда, Провиденс, Род-Айленд, США. [email protected]

- PMID: 19214928

1055/с-0028-1124018

1055/с-0028-1124018

Абстрактный

Лицевая невропатия, или седьмая черепная невропатия, является наиболее распространенной краниальной нейропатией. Анатомия лицевого нерва довольно сложна для черепных нервов, с длинным внутричерепным ходом, при котором нерв принимает три изгиба (или колена). Электродиагностика может помочь в прогнозе, но не раньше, чем через несколько дней. Визуализация редко показана при параличе Белла, но, тем не менее, часто является ненормальной и может быть очень полезной при других причинах лицевой невропатии. Клиническая картина представлена односторонней лицевой слабостью верхней и нижней части лица, гиперакузией, дисгевзией и нарушением слезоотделения и слюноотделения. Многие различные болезненные процессы могут привести к лицевой невропатии, но 70% случаев являются идиопатическими, или, как это наиболее известно, параличом Белла. Другой распространенной причиной является синдром Рамсея-Ханта, определяемый как лицевая невропатия с отитом опоясывающего герпеса.

Похожие статьи

Диагностическая значимость транскраниальной магнитной и электрической стимуляции лицевого нерва при лечении лицевого паралича.

Новак Д.А., Линдер С., Топка Х. Новак Д.А. и соавт. Клин Нейрофизиол. 2005 г., сен; 116 (9): 2051-7. doi: 10.1016/j.clinph.2005.05.007. Клин Нейрофизиол. 2005. PMID: 16024292 Клиническое испытание.

Re: Прогностическое значение электронейрографии при параличе Белла и синдроме Рамсея-Ханта.

Ким М.В., Ким Э.Х. Ким М.В. и др. Клин Отоларингол. 2011 фев; 36 (1): 88-9; ответ автора 89. doi: 10.1111/j.1749-4486.2010.02235.x. Клин Отоларингол. 2011. PMID: 21414163 Аннотация недоступна.

- Отогенный опоясывающий герпес — синдром Рамсея-Ханта.

Данкуц Д., Милошевич Д., Комазец З. Данкук Д. и соавт. Мед Прегл. 2000 г., май-июнь;53(5-6):309-12. Мед Прегл. 2000. PMID: 11089377 Хорватский.

Медикаментозное и хирургическое лечение паралича лицевого нерва.

Хазин Р., Азиззаде Б., Бхатти МТ. Хазин Р. и соавт. Курр Опин Офтальмол. 2009 г.20 ноября (6): 440-50. doi: 10.1097/ICU.0b013e3283313cbf.

Курр Опин Офтальмол. 2009.

PMID: 19696671

Обзор.

Курр Опин Офтальмол. 2009.

PMID: 19696671

Обзор.Паралич лицевого нерва в детском возрасте.

Павлоу Э., Гкампета А., Арампаци М. Павлу Э. и др. Мозг Дев. 2011 сен; 33 (8): 644-50. doi: 10.1016/j.braindev.2010.11.001. Epub 2010 8 декабря. Мозг Дев. 2011. PMID: 21144684 Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

Глазные и пальпебральные проявления лицевого паралича: эпидемиологическое описательное исследование.

Герреро-де Ферран К., Вальдес-Гарсия Х.Е., Ривера-Альварадо И.Х., Гонсалес-Гарсия А.Е., Бастан-Фабиан Д., Ранхель-Трехо М. Герреро-де Ферран С. и соавт. Клин Офтальмол.

2023 1 апреля; 17:1007-1011. дои: 10.2147/OPTH.S398190. Электронная коллекция 2023.

Клин Офтальмол. 2023.

PMID: 37035515

Бесплатная статья ЧВК.

2023 1 апреля; 17:1007-1011. дои: 10.2147/OPTH.S398190. Электронная коллекция 2023.

Клин Офтальмол. 2023.

PMID: 37035515

Бесплатная статья ЧВК.Анатомическое описание вневисочного лицевого нерва в системе высокого разрешения: микрохирургическое исследование на крысах.

Pinto MMR, Santos DRD, Bentes LGB, Lemos RS, Almeida NRC, Fernandes MRN, Braga JP, Somensi DN, Barros RSM. Пинто MMR и др. Бюстгальтеры Acta Cir. 2022 28 октября; 37 (8): e370803. дои: 10.1590/acb370803. Электронная коллекция 2022. Бюстгальтеры Acta Cir. 2022. PMID: 36327397 Бесплатная статья ЧВК.

Характеристика и патогенетическое предположение о ксеростомии, связанной с COVID-19: описательный обзор.

Цучия Х.

Цучия Х.

Дент Дж. (Базель). 2021 ноябрь 10;9(11):130. дои: 10.3390/dj9110130.

Дент Дж. (Базель). 2021.

PMID: 34821594

Бесплатная статья ЧВК.

Обзор.

Цучия Х.

Дент Дж. (Базель). 2021 ноябрь 10;9(11):130. дои: 10.3390/dj9110130.

Дент Дж. (Базель). 2021.

PMID: 34821594

Бесплатная статья ЧВК.

Обзор.Головная боль, связанная с COVID-19: частота, характеристики и связь с аносмией и агевзией.

Rocha-Filho PAS, Magalhães JE. Rocha-Filho PAS и соавт. цефалгия. 2020 ноябрь;40(13):1443-1451. дои: 10.1177/0333102420966770. цефалгия. 2020. PMID: 33146035 Бесплатная статья ЧВК.

Болезнь Лайма с мигрирующей эритемой и параличом седьмого нерва у афроамериканца.

Деннисон Р., Новак С., Ребман А., Венкатесан А., Окотт Дж. Деннисон Р. и др. Куреус. 2019 30 декабря; 11 (12): e6509.

doi: 10.7759/cureus.6509.

Куреус. 2019.

PMID: 32025430

Бесплатная статья ЧВК.

doi: 10.7759/cureus.6509.

Куреус. 2019.

PMID: 32025430

Бесплатная статья ЧВК.

Просмотреть все статьи «Цитируется по»

Типы публикаций

термины MeSH

вещества

Лицевая парестезия, редкое проявление наследственной невропатии со склонностью к сдавливанию: клинический случай

Введение

спонтанно или спровоцировано. Это не считается неприятным, в отличие от дизестезии, которая преимущественно используется для описания ненормального ощущения, которое считается неприятным. Парестезии часто встречаются в клинической практике у челюстно-лицевых хирургов и неврологов, хотя диагностика и лечение могут быть сложными. Заболевание имеет широкую дифференциальную диагностику, что часто затрудняет поиск причины. Местные, травматические или ятрогенные факторы являются наиболее частыми причинами парестезии в челюстно-лицевой области, системные причины встречаются редко (2). Мы сообщаем о случае пациента, у которого были спонтанные эпизоды лицевой парестезии и у которого была диагностирована наследственная невропатия со склонностью к параличам от сдавления (HNPP). Поражение черепно-мозговых нервов редко описано в тематических исследованиях HNPP. Целью данного клинического случая является обзор этого редкого проявления и изучение процесса дифференциальной диагностики у пациента со спонтанной парестезией в области распространения тройничного нерва.

Заболевание имеет широкую дифференциальную диагностику, что часто затрудняет поиск причины. Местные, травматические или ятрогенные факторы являются наиболее частыми причинами парестезии в челюстно-лицевой области, системные причины встречаются редко (2). Мы сообщаем о случае пациента, у которого были спонтанные эпизоды лицевой парестезии и у которого была диагностирована наследственная невропатия со склонностью к параличам от сдавления (HNPP). Поражение черепно-мозговых нервов редко описано в тематических исследованиях HNPP. Целью данного клинического случая является обзор этого редкого проявления и изучение процесса дифференциальной диагностики у пациента со спонтанной парестезией в области распространения тройничного нерва.

Описание случая

25-летний афроамериканец был направлен семейным врачом в отделение челюстно-лицевой хирургии в связи с повторяющимися эпизодами лицевой парестезии. Эти эпизоды спонтанно начались за 3 месяца до этого и впервые наблюдались после тяжелого употребления алкоголя. Они могли развиваться в любое время в течение дня, но чаще всего возникали во время еды и продолжительных разговоров. Сообщалось о двусторонней парестезии в области распространения нижнечелюстного нерва, особенно подбородочного и ушно-височного нервов. Боли и гипестезии не описаны. Недавнего лечения зубов у него не было. Эти жалобы мешали его повседневной жизни и профессиональной деятельности из-за проблем с концентрацией внимания. Несколькими неделями ранее он испытывал гипестезию в левом мизинце, левой стопе и медиальной стороне левого запястья в течение примерно 1 недели. Эти симптомы часто встречались в прошлом, но никогда не длились дольше 1 недели. Семейный врач прописал кортикостероиды, но это не помогло.

Они могли развиваться в любое время в течение дня, но чаще всего возникали во время еды и продолжительных разговоров. Сообщалось о двусторонней парестезии в области распространения нижнечелюстного нерва, особенно подбородочного и ушно-височного нервов. Боли и гипестезии не описаны. Недавнего лечения зубов у него не было. Эти жалобы мешали его повседневной жизни и профессиональной деятельности из-за проблем с концентрацией внимания. Несколькими неделями ранее он испытывал гипестезию в левом мизинце, левой стопе и медиальной стороне левого запястья в течение примерно 1 недели. Эти симптомы часто встречались в прошлом, но никогда не длились дольше 1 недели. Семейный врач прописал кортикостероиды, но это не помогло.

История болезни пациента включала гетерозиготный признак серповидно-клеточной анемии (HbAS) и малую альфа-талассемию, в связи с чем ему были назначены регулярные плановые осмотры у гематолога. Курил в анамнезе (2 пачки лет). Более 4 лет страдал от шума в ушах неизвестной этиологии. Кроме того, больной регулярно наблюдался у кардиолога по поводу атриовентрикулярной блокады II степени 1 типа. В 21 год ему был поставлен диагноз ГНПП. Генетический анализ PMP22 подтвердил делецию области хромосомы 17p11.2. Электромиография (ЭМГ) верхних и нижних конечностей показала мультифокальные демиелинизирующие аномалии со сниженной сенсорной и моторной скоростью проведения. В связи с этим у него периодически возникали преходящие эпизоды мышечной слабости и гипестезии в руках и ногах, о чем уже упоминалось ранее.

Кроме того, больной регулярно наблюдался у кардиолога по поводу атриовентрикулярной блокады II степени 1 типа. В 21 год ему был поставлен диагноз ГНПП. Генетический анализ PMP22 подтвердил делецию области хромосомы 17p11.2. Электромиография (ЭМГ) верхних и нижних конечностей показала мультифокальные демиелинизирующие аномалии со сниженной сенсорной и моторной скоростью проведения. В связи с этим у него периодически возникали преходящие эпизоды мышечной слабости и гипестезии в руках и ногах, о чем уже упоминалось ранее.

При клиническом осмотре тройничный и лицевой нервы были в норме. Симптомов выявить не удалось. Клинических признаков поражения височно-нижнечелюстного сустава не было, при дальнейшем клиническом обследовании все было в норме. На панорамной рентгенограмме и боковом снимке головы аномалий не выявлено, за исключением горизонтально ретинированных зубов мудрости. В анализе крови выявлена микроцитарная гипохромная анемия, которую можно отнести к малой альфа-талассемии. Дефицита витаминов у него не было. ВИЧ-инфекция, гепатит В и сифилис были исключены соответствующими тестами. Перед нашим обследованием он прошел обследование в отделении неврологии. Это показало симметричную двигательную функцию лицевого нерва, нормальную чувствительность тройничного нерва и нормальное исследование остальных черепных нервов. Испытание на силу выявило снижение силы сгибания левого мизинца и снижение силы разгибания большого пальца левой ноги. На левой стороне мизинец и медиальная сторона руки, а также верхняя сторона левой стопы показали снижение чувствительности к легким прикосновениям и уколам. Виброощущение левой руки и ноги в норме. Правая сторона была совершенно ничем не примечательна. Координация скольжения пятки по голени и пальцевого теста была нормальной. Рефлексы были симметричными. ЭМГ левого локтевого и срединного нерва не дала патологических изменений, кроме известного HNPP. Моргание мышц лица в пределах нормы. Количественное сенсорное тестирование (QST) по протоколу DFNS (3) выявило термосенсорные нарушения в тройничном распределении.

Дефицита витаминов у него не было. ВИЧ-инфекция, гепатит В и сифилис были исключены соответствующими тестами. Перед нашим обследованием он прошел обследование в отделении неврологии. Это показало симметричную двигательную функцию лицевого нерва, нормальную чувствительность тройничного нерва и нормальное исследование остальных черепных нервов. Испытание на силу выявило снижение силы сгибания левого мизинца и снижение силы разгибания большого пальца левой ноги. На левой стороне мизинец и медиальная сторона руки, а также верхняя сторона левой стопы показали снижение чувствительности к легким прикосновениям и уколам. Виброощущение левой руки и ноги в норме. Правая сторона была совершенно ничем не примечательна. Координация скольжения пятки по голени и пальцевого теста была нормальной. Рефлексы были симметричными. ЭМГ левого локтевого и срединного нерва не дала патологических изменений, кроме известного HNPP. Моргание мышц лица в пределах нормы. Количественное сенсорное тестирование (QST) по протоколу DFNS (3) выявило термосенсорные нарушения в тройничном распределении. С правой стороны холодовой болевой порог был повышен, а порог обнаружения тепла был явно ниже (табл. 1). Магнитно-резонансная нейрография (MRN) тройничного нерва показала незначительное увеличение калибра нерва и интенсивности сигнала, более выраженное на правом нижнем альвеолярном нерве (IAN) (рис. 1). Назначены внутримышечные инъекции комплекса витаминов группы В 1 раз в неделю. Через 6 недель пациент сообщил об улучшении своих симптомов. Эпизоды лицевой парестезии уменьшились по количеству и интенсивности и больше не мешали повседневной жизнедеятельности. Добавки витамина B были прерваны без рецидива или обострения симптомов.

С правой стороны холодовой болевой порог был повышен, а порог обнаружения тепла был явно ниже (табл. 1). Магнитно-резонансная нейрография (MRN) тройничного нерва показала незначительное увеличение калибра нерва и интенсивности сигнала, более выраженное на правом нижнем альвеолярном нерве (IAN) (рис. 1). Назначены внутримышечные инъекции комплекса витаминов группы В 1 раз в неделю. Через 6 недель пациент сообщил об улучшении своих симптомов. Эпизоды лицевой парестезии уменьшились по количеству и интенсивности и больше не мешали повседневной жизнедеятельности. Добавки витамина B были прерваны без рецидива или обострения симптомов.

Таблица 1 . Количественное сенсорное тестирование по протоколу DFNS.

Рисунок 1 . Магнитно-резонансная нейрография нижнечелюстного нерва на 3T Philips Ingenia со стандартной 32-канальной головной катушкой (Philips, Best, Нидерланды) с использованием последовательности 3D CRANI (4). Изображение реконструировали с использованием проекции максимальной интенсивности и многоплоскостного переформатирования. Обратите внимание на слегка увеличенный диаметр нерва и интенсивность сигнала, которые более выражены на правом нижнем альвеолярном нерве.

Обратите внимание на слегка увеличенный диаметр нерва и интенсивность сигнала, которые более выражены на правом нижнем альвеолярном нерве.

Обсуждение

Выявление причины сенсорной невропатии тройничного нерва может быть диагностической проблемой, поскольку она может быть вызвана различными заболеваниями. Основные причины парестезии в челюстно-лицевой области имеют стоматологическое происхождение (2), тогда как другие системные причины включают демиелинизирующие заболевания, заболевания соединительной ткани, системную инфекцию, первичные или метастатические злокачественные новообразования и даже могут быть первым проявлением рассеянного склероза (5). ). Сорок восемь процентов стоматологических причин связаны с стоматологическими процедурами и связаны с IAN и язычными нервами (2). В этом случае стоматологические причины были исключены клиническим и рентгенологическим исследованием. Дифференциальный диагноз был проведен между серповидноклеточной анемией (SCD), малой талассемией и HNPP как возможной причиной идиопатической двусторонней лицевой парестезии. Другие неврологические причины были исключены отделением неврологии.

Другие неврологические причины были исключены отделением неврологии.

ВСС представляет собой группу гематологических заболеваний, при которых серповидные эритроциты нарушают кровоток в мелких сосудах (6). Это может привести к острому вазоокклюзионному серповидно-клеточному кризу, характеризующемуся ишемией тканей, воспалением и периодическими приступами боли. Клинически очевидное поражение периферической нервной системы у пациентов с ВСС встречается редко. Однако была описана субклиническая ассоциация периферических нервов (7). Гадалла и др. (8) также пришли к выводу, что невропатия тройничного нерва может быть связана с ВСС как субклинически, так и симптоматически. Несколько историй болезни (9, 10) описали взаимосвязь между ВСС и невропатией подбородочного нерва. Большинство зарегистрированных случаев имели гомозиготную (HbSS) или компаунд-гетерозиготную (HbSC) форму заболевания. У пациентов отмечались костно-болевые кризы на нижней челюсти с последующим чувством жжения и онемением нижней губы. Считается, что вазоокклюзионный серповидно-клеточный криз может вызывать болезненную невропатию из-за ишемии нерва, инфаркта или компрессии в результате костного инфаркта или остеомиелита нижней челюсти (8). Известно, что у пациента в этом отчете была серповидно-клеточная анемия, которая строго не является формой ВСС (6). Он не встречал болевых кризов в костях, которые часто предшествуют парестезии или онемению. Таким образом, ВСС была исключена как причина его симптомов.

Считается, что вазоокклюзионный серповидно-клеточный криз может вызывать болезненную невропатию из-за ишемии нерва, инфаркта или компрессии в результате костного инфаркта или остеомиелита нижней челюсти (8). Известно, что у пациента в этом отчете была серповидно-клеточная анемия, которая строго не является формой ВСС (6). Он не встречал болевых кризов в костях, которые часто предшествуют парестезии или онемению. Таким образом, ВСС была исключена как причина его симптомов.

Альфа-талассемия представляет собой наследственную гемоглобинопатию, характеризующуюся нарушением синтеза цепей альфа-глобина, что приводит к избытку цепей бета-глобина (11). Это недостаточное производство чаще всего является результатом делеции одного или нескольких аллелей (HBA1 и HBA2). Клиническая картина может варьировать в зависимости от количества пораженных аллелей. Таким образом, альфа-талассемию можно разделить на различные подтипы: тихая альфа-талассемия, малая альфа-талассемия (или признак альфа-талассемии), болезнь гемоглобина H (HbH) и гемоглобиновая водянка плода Барта. Малая альфа-талассемия, подтип в данном случае, вызывается делецией двух генов, по одному в каждой хромосоме, что вызывает микроцитоз и гипохромию с отсутствием или легкой анемией, как правило, без других симптомов. Насколько нам известно, нет записей, описывающих корреляцию между альфа-талассемией и периферической невропатией. В отличие от альфа-талассемии, в ограниченных исследованиях (12, 13) сообщалось о связи между бета-талассемией и сенсорной аксональной полинейропатией, поражающей дистальные сегменты нервов. Это явление, по-видимому, усиливается с возрастом, возможно, из-за хронической анемии (13). Другими гипотетическими причинами этой невропатии являются перегрузка железом, нейротоксичность препарата десфериозамин и расширение костного мозга (14). У пациента в этом случае не было ни одной из вышеупомянутых гипотетических причин невропатии при бета-талассемии. У него была диагностирована малая альфа-талассемия, связь которой с периферической невропатией не доказана. Поэтому малая альфа-талассемия была исключена как причина симптомов.

Малая альфа-талассемия, подтип в данном случае, вызывается делецией двух генов, по одному в каждой хромосоме, что вызывает микроцитоз и гипохромию с отсутствием или легкой анемией, как правило, без других симптомов. Насколько нам известно, нет записей, описывающих корреляцию между альфа-талассемией и периферической невропатией. В отличие от альфа-талассемии, в ограниченных исследованиях (12, 13) сообщалось о связи между бета-талассемией и сенсорной аксональной полинейропатией, поражающей дистальные сегменты нервов. Это явление, по-видимому, усиливается с возрастом, возможно, из-за хронической анемии (13). Другими гипотетическими причинами этой невропатии являются перегрузка железом, нейротоксичность препарата десфериозамин и расширение костного мозга (14). У пациента в этом случае не было ни одной из вышеупомянутых гипотетических причин невропатии при бета-талассемии. У него была диагностирована малая альфа-талассемия, связь которой с периферической невропатией не доказана. Поэтому малая альфа-талассемия была исключена как причина симптомов.

HNPP представляет собой аутосомно-доминантное заболевание, поражающее периферические нервы и характеризующееся рецидивирующими эпизодами транзиторной мононейропатии, обычно провоцируемой незначительной травмой (15). Он имеет распространенность 7-16 на 100 000 человек и часто не диагностируется из-за неоднородности клинических и электрофизиологических проявлений (16). HNPP обусловлен генетически гетерозиготной делецией 1,5 млн. п.н. участка хромосомы 17p11.2-p12, включая в большинстве случаев ген периферического миелинового белка-22. Симптомы обычно начинаются в подростковом или юношеском возрасте и включают эпизоды онемения, парестезии, мышечной слабости и атрофии. Невропатологическая картина включает сегментарную демиелинизацию и ремиелинизацию, томакулярные или колбасообразные образования с типичным сегментарным утолщением миелина и снижением скорости проведения и амплитуды потенциалов по двигательным и чувствительным нервам (17, 18). Электродиагностические, гистопатологические и генетические исследования необходимы для диагностики HNPP (15). Наиболее часто поражаются срединный, локтевой, лучевой и малоберцовый нервы или плечевое сплетение в местах, часто подверженных травмам или ущемлениям из-за их анатомического расположения (17). Черепные нервы обычно не вовлекаются. Лишь несколько сообщений о случаях (19–24) описали поражение лицевого, подъязычного и других черепных нервов (табл. 2).

Наиболее часто поражаются срединный, локтевой, лучевой и малоберцовый нервы или плечевое сплетение в местах, часто подверженных травмам или ущемлениям из-за их анатомического расположения (17). Черепные нервы обычно не вовлекаются. Лишь несколько сообщений о случаях (19–24) описали поражение лицевого, подъязычного и других черепных нервов (табл. 2).

Таблица 2 . В литературе описаны клинические случаи, описывающие поражение черепных нервов у пациентов с HNPP.

Нарушение глотания и паралич голосовых связок были описаны при HNPP в связи с нейропатией подъязычного нерва или параличом возвратного гортанного нерва (21–23). Рецидивирующий паралич лицевого нерва был описан как первое клиническое проявление в семье с диагнозом HNPP (19).). Анатомия лицевого нерва приводит к физиологическим участкам захвата, особенно в его внутривисочной части, что делает его уязвимым для параличей от сдавления (20). Насколько нам известно, лицевая парестезия при HNPP ранее не сообщалась. Эти пациенты предрасположены к демиелинизации нервов, вызывая малейшее давление, растяжение или повторяющиеся движения, вызывающие неврологические нарушения. У этого пациента ранее был диагностирован ГНПП, что было подтверждено генетическим скринингом. Иногда он испытывал повторяющиеся эпизоды мышечной слабости и гипестезии в руках и ногах. Поскольку эпизоды парестезии являются симптомом HNPP и это медленно прогрессирующее заболевание, эта лицевая парестезия может быть частью дальнейшего прогрессирования заболевания. В этом случае причинным фактором может быть жевание и длительные разговоры, представляющие собой повторяющиеся движения. Кроме того, QST и MRN показали изменения в тройничном нерве, что могло указывать на невропатию мелких волокон. В настоящее время лечение HNPP недоступно (15). Пациенты обычно выздоравливают от своих симптомов, хотя иногда это может занять несколько месяцев. Текущее лечение направлено в основном на предотвращение повреждения периферических нервов. Следует избегать действий, которые могут спровоцировать паралич от сдавления, таких как длительное сидение со скрещенными ногами, повторяющиеся движения запястьями и длительное опирание на локти.

Эти пациенты предрасположены к демиелинизации нервов, вызывая малейшее давление, растяжение или повторяющиеся движения, вызывающие неврологические нарушения. У этого пациента ранее был диагностирован ГНПП, что было подтверждено генетическим скринингом. Иногда он испытывал повторяющиеся эпизоды мышечной слабости и гипестезии в руках и ногах. Поскольку эпизоды парестезии являются симптомом HNPP и это медленно прогрессирующее заболевание, эта лицевая парестезия может быть частью дальнейшего прогрессирования заболевания. В этом случае причинным фактором может быть жевание и длительные разговоры, представляющие собой повторяющиеся движения. Кроме того, QST и MRN показали изменения в тройничном нерве, что могло указывать на невропатию мелких волокон. В настоящее время лечение HNPP недоступно (15). Пациенты обычно выздоравливают от своих симптомов, хотя иногда это может занять несколько месяцев. Текущее лечение направлено в основном на предотвращение повреждения периферических нервов. Следует избегать действий, которые могут спровоцировать паралич от сдавления, таких как длительное сидение со скрещенными ногами, повторяющиеся движения запястьями и длительное опирание на локти.

Заключение

Клиническая диагностика и лечение пациентов со спонтанной лицевой парестезией остается сложной задачей для челюстно-лицевых хирургов. Этиология может быть разной, но HNPP никогда не упоминалась среди известных возможных причин. После исключения местной или ятрогенной этиологии следует рассмотреть системные или неврологические причины. Хорошее клиническое обследование, объективные тесты и визуализация необходимы для постановки точного диагноза. Несмотря на редкое проявление, врачи должны учитывать HNPP при дифференциальной диагностике транзиторной идиопатической мононейропатии тройничного нерва, особенно в контексте рецидивирующих сдавливающих параличей, слабости дистальных отделов конечностей, сниженных сухожильных рефлексов или семейной истории наследственной невропатии.

Заявление о доступности данных

Необработанные данные, подтверждающие выводы этой статьи, будут предоставлены авторами без неоправданных оговорок.

Заявление об этике

Этическая экспертиза и одобрение не требовались для исследования с участием людей в соответствии с местным законодательством и институциональными требованиями. Пациенты/участники предоставили письменное информированное согласие на участие в этом исследовании. Письменное информированное согласие было получено от лица (лиц) на публикацию любых потенциально идентифицируемых изображений или данных, включенных в эту статью.

Пациенты/участники предоставили письменное информированное согласие на участие в этом исследовании. Письменное информированное согласие было получено от лица (лиц) на публикацию любых потенциально идентифицируемых изображений или данных, включенных в эту статью.

Вклад авторов

LD написал рукопись при участии FV и LG. ФВ лечила больного. КП руководил проектом. Все авторы внесли свой вклад в доработку рукописи, прочитали и одобрили представленную версию.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могли бы быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

Примечание издателя

Все претензии, изложенные в этой статье, принадлежат исключительно авторам и не обязательно представляют претензии их дочерних организаций или издателя, редакторов и рецензентов. Любой продукт, который может быть оценен в этой статье, или претензии, которые могут быть сделаны его производителем, не гарантируются и не поддерживаются издателем.

Дополнительный материал

Дополнительный материал к этой статье можно найти в Интернете по адресу: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2021.726437/full#supplementary-material

Список литературы

1. Международная ассоциация изучения боли. Терминология IASP . (2017). Доступно в Интернете по адресу: https://www.iasp-pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698#Paresthesia (по состоянию на 14 марта 2021 г.).

2. Shadmehr E, Shekarchizade N. Эндодонтическое периапикальное поражение, вызванное парестезией подбородочного нерва. Дент Рес Дж. (2015) 12:192–6.

Реферат PubMed | Академия Google

3. Rolke R, Baron R, Maier C, Tölle TR, Treede R-D, Beyer A, et al. Количественное сенсорное тестирование в Немецкой исследовательской сети нейропатической боли (DFNS): стандартизированный протокол и референтные значения. Боль. (2006) 123:231–43. doi: 10.1016/j.pain.2006.01.041

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

4. Van der Cruyssen F, Croonenborghs TM, Renton T, Hermans R, Politis C, Jacobs R, et al. Магнитно-резонансная нейрография головы и шеи: современное состояние, анатомия, патология и перспективы на будущее. Бр Ж Радиол. (2021) 94:20200798. doi: 10.1259/bjr.20200798

Van der Cruyssen F, Croonenborghs TM, Renton T, Hermans R, Politis C, Jacobs R, et al. Магнитно-резонансная нейрография головы и шеи: современное состояние, анатомия, патология и перспективы на будущее. Бр Ж Радиол. (2021) 94:20200798. doi: 10.1259/bjr.20200798

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

5. Genc Sen O, Kaplan V. Временная парестезия подбородочного нерва, возникающая в результате периапикальной инфекции. Представитель вмятин. (2015) 2015:457645. doi: 10.1155/2015/457645

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

6. Уэр Р.Е., де Монталамбер М., Чилоло Л. Серповидноклеточная анемия. Ланцет. (2017) 390: 311–23. doi: 10.1016/S0140-6736(17)30193-9

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

7. Окуюку Э.Э., Турханоглу А., Думан Т., Кая Х., Мелек И.М., Йилмазер С. Поражение периферической нервной системы у пациентов с серповидно-клеточной анемией. Евро J Нейрол. (2009) 16:814–8. doi: 10.1111/j.1468-1331.2009.02592.x

Евро J Нейрол. (2009) 16:814–8. doi: 10.1111/j.1468-1331.2009.02592.x

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

8. Gadallah N, El Hefnawy H, Ahmed S, Ali J. Электрофизиологическая оценка тройничного нерва при серповидноклеточной анемии: корреляция с тяжестью заболевания и рентгенологическими данными. Египет Rheumatol Rehabil. (2015) 42:73–9. doi: 10.4103/1110-161X.157865

Полный текст CrossRef | Google Scholar

9. Конотей-Ахулу Ф.И. Психически-нервная невропатия: осложнение серповидно-клеточного криза. Ланцет. (1972) 2:388. doi: 10.1016/S0140-6736(72)91788-6

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

10. Фридлендер А.Х., Генсер Л., Свердлофф М. Невропатия подбородочного нерва: осложнение серповидно-клеточного криза. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. (1980) 49:15–7. doi: 10.1016/0030-4220(80)-0

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

11. Манси Дж. Х. CJ. Альфа- и бета-талассемия. Am Fam Phys. (2009) 80:339–44. Доступно в Интернете по адресу: https://www.aafp.org/afp/2009/0815/p339.html

Манси Дж. Х. CJ. Альфа- и бета-талассемия. Am Fam Phys. (2009) 80:339–44. Доступно в Интернете по адресу: https://www.aafp.org/afp/2009/0815/p339.html

Google Scholar

12. Sawaya RA, Zahed LAT. Периферическая невропатия при талассемии. Энн Сауди Мед. (2006) 26:358–363. doi: 10.5144/0256-4947.2006.358

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

13. Папанастасиу Д.А., Папаниколау Д., Магиаку А.М., Бератис Н.Г., Цебеликос Е., Папапетропулос Т. Периферическая невропатия у пациентов с бета-талассемией. J Нейрол Нейрохирург Психиатрия . (1991) 54:997–1000. doi: 10.1136/jnnp.54.11.997

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

14. Немцас П., Арнаутоглу М., Перифанис В., Куцураки Э., Орологас А. Неврологические осложнения бета-талассемии. Энн Гематол. (2015) 94:1261–5. doi: 10.1007/s00277-015-2378-z

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

15. Аттариан С., Фатехи Ф., Раджабалли Ю.А., Парейсон Д. Наследственная невропатия со склонностью к параличу от давления. Дж Нейрол. (2019) 267:2198–206. doi: 10.1007/s00415-019-09319-8

Аттариан С., Фатехи Ф., Раджабалли Ю.А., Парейсон Д. Наследственная невропатия со склонностью к параличу от давления. Дж Нейрол. (2019) 267:2198–206. doi: 10.1007/s00415-019-09319-8

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

16. ван Паассен Б.В., ван дер Коой А.Дж., ван Шпендонк-Звартс К.Ю., Верхамм С., Баас Ф., де В.М. Нейропатии, связанные с PMP22: болезнь Шарко-Мари-Тута типа 1А и наследственная невропатия со склонностью к параличам от сдавления. Orphanet J Редкий Dis. (2014) 9:38. doi: 10.1186/1750-1172-9-38

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

17. Koszewicz M, Martynów R. Наследственная невропатия со склонностью к параличу от давления. Case Rep Clin Pract Rev. (2002) 3:176–80. Доступно на сайте: https://www.amjcaserep.com/download/index/idArt/474513

Google Scholar

18. Chance PF, Alderson MK, Leppig KA, Lensch MW, Matsunami N, Smith B, et al. Делеция ДНК, связанная с наследственной невропатией со склонностью к параличу от сдавления. Сотовый. (1993) 72:143–51. doi: 10.1016/0092-8674(93)-X

Сотовый. (1993) 72:143–51. doi: 10.1016/0092-8674(93)-X

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

19. Poloni TE, Merlo IM, Alfonsi E, Marinou-Aktipi K, Botti S, Arrigo A, et al. Лицевой нерв подвержен параличу давления. Неврология. (1998) 51:320–2. doi: 10.1212/WNL.51.1.320

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

20. Iwasaki Y, Iguchi H, Ikeda K, Kano O. Вовлечение ЦНС в наследственную невропатию с параличами от сдавления (HNPP). Неврология. (2007) 68:2046. doi: 10.1212/01.wnl.0000268588.67446.3e

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

21. Corwin HM, Girardet RE. Наследственная невропатия со склонностью к параличу от сдавления, имитирующему повреждение подъязычного нерва. Неврология. (2003) 61:1457–8. doi: 10.1212/01.WNL.0000094207.10032.BA

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

22.

Чаще всего она возникает вследствие поражения вирусом герпеса коленчатого узла лицевого нерва (синдром Ханта). Также причиной этой формы неврита могут быть другие инфекции, например, полиомиелит, эпидемический паротит и т.п.

Чаще всего она возникает вследствие поражения вирусом герпеса коленчатого узла лицевого нерва (синдром Ханта). Также причиной этой формы неврита могут быть другие инфекции, например, полиомиелит, эпидемический паротит и т.п. 1055/с-0028-1124018

1055/с-0028-1124018 1055/с-0028-1124018

1055/с-0028-1124018

Курр Опин Офтальмол. 2009.

PMID: 19696671

Обзор.

Курр Опин Офтальмол. 2009.

PMID: 19696671

Обзор. 2023 1 апреля; 17:1007-1011. дои: 10.2147/OPTH.S398190. Электронная коллекция 2023.

Клин Офтальмол. 2023.

PMID: 37035515

Бесплатная статья ЧВК.

2023 1 апреля; 17:1007-1011. дои: 10.2147/OPTH.S398190. Электронная коллекция 2023.

Клин Офтальмол. 2023.

PMID: 37035515

Бесплатная статья ЧВК. Цучия Х.

Дент Дж. (Базель). 2021 ноябрь 10;9(11):130. дои: 10.3390/dj9110130.

Дент Дж. (Базель). 2021.

PMID: 34821594

Бесплатная статья ЧВК.

Обзор.

Цучия Х.

Дент Дж. (Базель). 2021 ноябрь 10;9(11):130. дои: 10.3390/dj9110130.

Дент Дж. (Базель). 2021.

PMID: 34821594

Бесплатная статья ЧВК.

Обзор. doi: 10.7759/cureus.6509.

Куреус. 2019.

PMID: 32025430

Бесплатная статья ЧВК.

doi: 10.7759/cureus.6509.

Куреус. 2019.

PMID: 32025430

Бесплатная статья ЧВК.