Компьютерная томография зубов в Москве: цена снимка в стоматологии

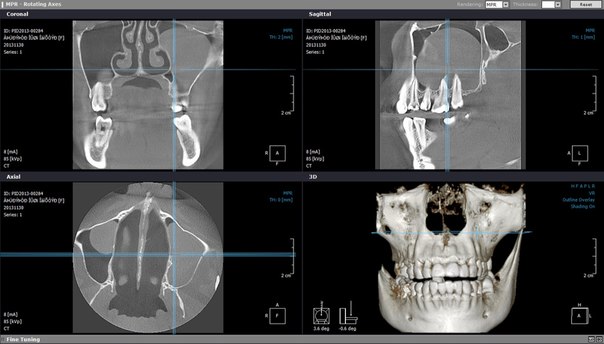

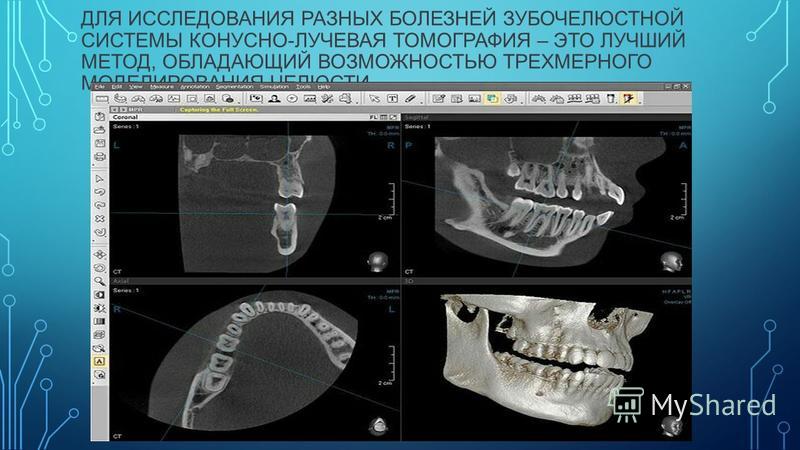

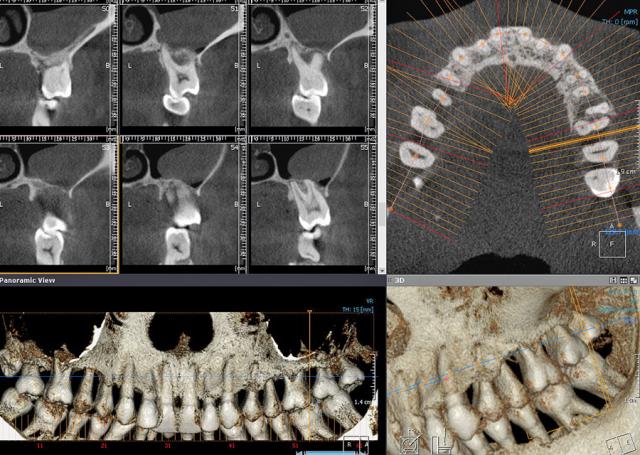

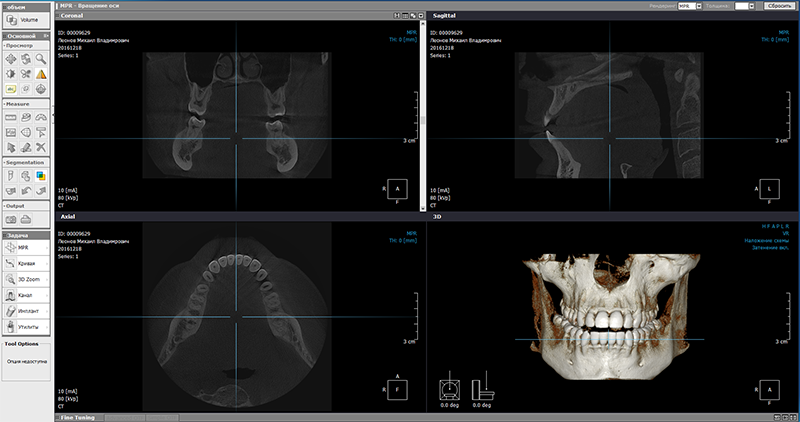

Компьютерная томография зубов — это самый информативный рентгенологический метод исследования в стоматологии. Трехмерный снимок используют не только для безошибочной диагностики заболеваний, но и для наблюдения за процессом и результатом лечения. Он безопасный и имеет минимум противопоказаний. Благодаря современным разработкам, лучевая нагрузка сведена к минимуму, поэтому обследование проводят даже детям.

Содержание

Наши специалисты

Пастьян Андрей Альбертович

Опыт работы — 21 год

Маламуж Олег Сергеевич

Опыт работы — 24 года

Сорокин Александр Максимович

Опыт работы — 9 лет

Белов Сергей Валерьевич

Опыт работы — 4 года

Герасимова Яна Олеговна

Опыт работы — 14 лет

Юнаева Стелла Владимировна

Опыт работы — 21 год

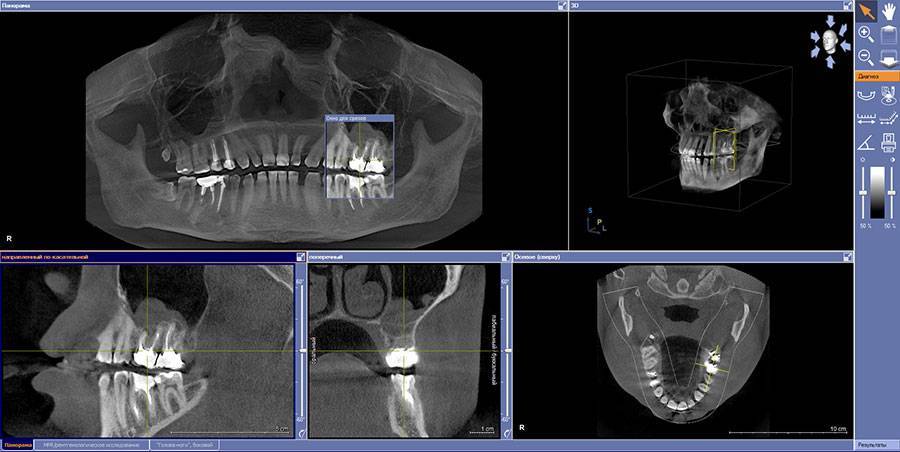

Дентальный снимок позволяет подробно рассмотреть строение зубов и окружающих тканей, увидеть скрытые проблемы, требующие лечения:

- трещины корня, корневые каналы;

- воспалительный процесс в гайморовых пазухах;

- заболевания височно-нижнечелюстного сустава;

- скрытый кариес под пломбой и на контактных поверхностях;

- очаги воспаления на верхушках корней — кисты, гранулемы.

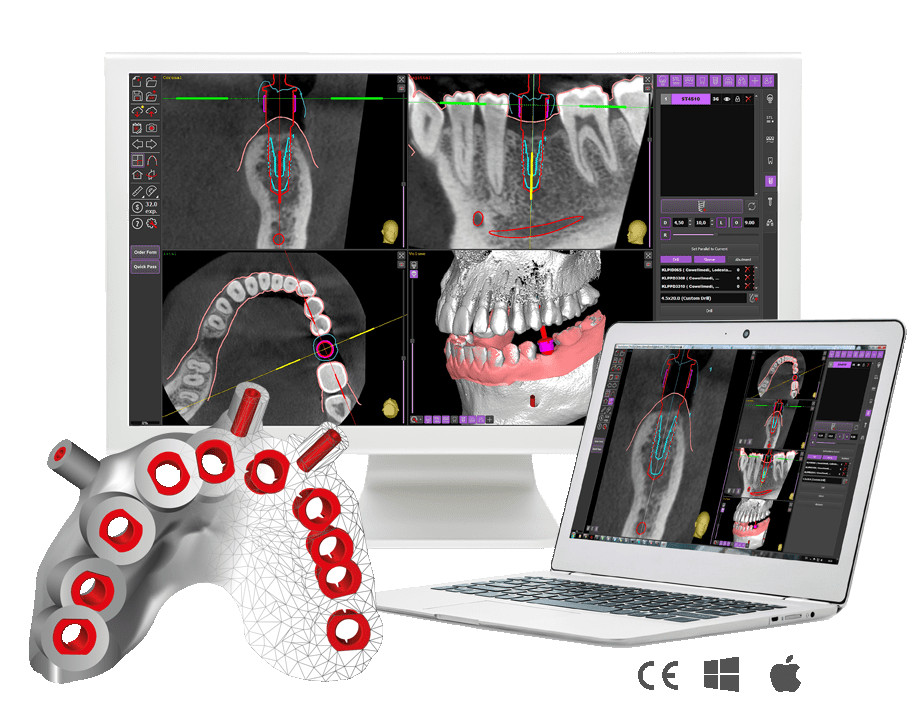

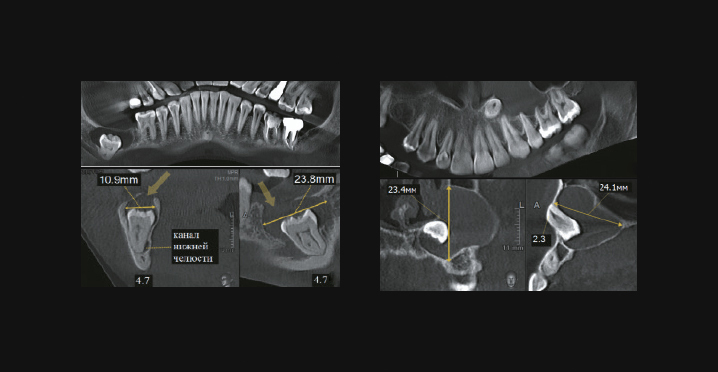

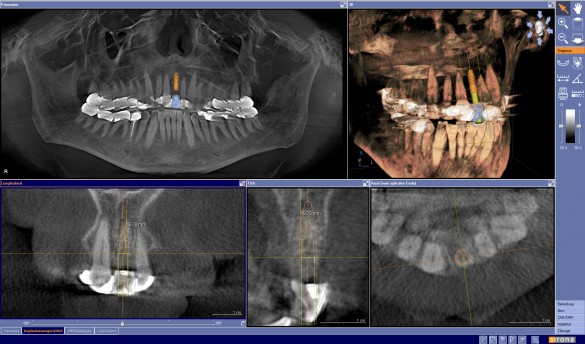

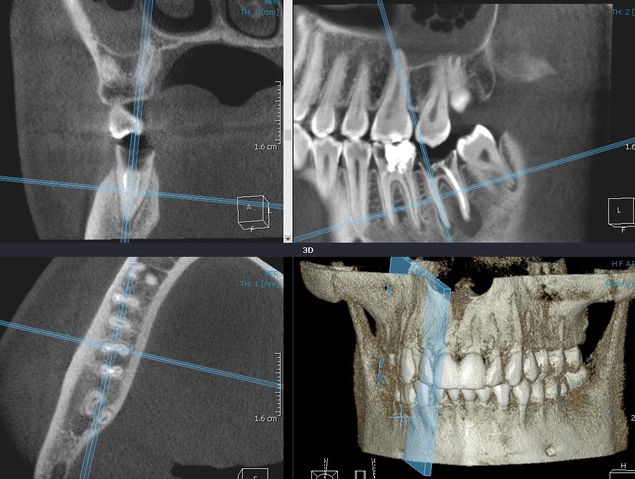

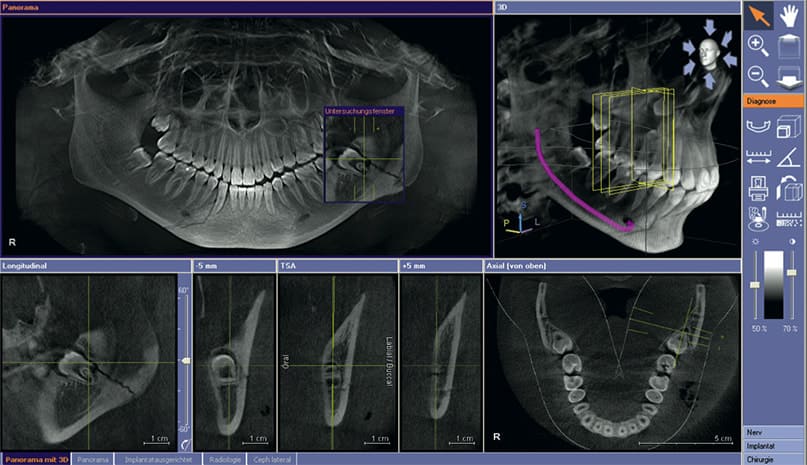

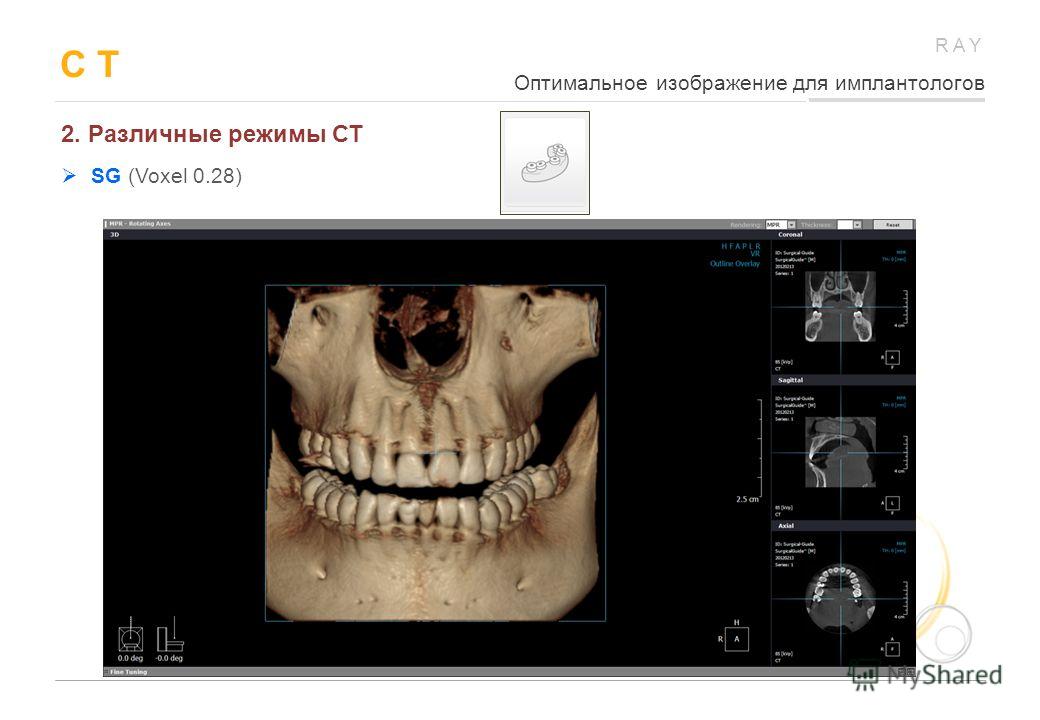

Помимо диагностики заболеваний, КТ зубов назначают для имплантации. Врач оценивает состояние костной ткани, расположение нижнечелюстного канала, дна гайморовых пазух и подбирает импланты нужного размера.

Плюсы компьютерной томографии:

- время сканирования занимает 18 секунд;

- отсутствуют погрешности, масштаб изображения 1:1;

- пациент получает копию снимка в течение 10-15 минут;

- минимальная доза облучения, нет побочных эффектов;

- увеличивается скорость диагностики, повышается качество лечения;

- максимальная информативность по сравнению с другими видами рентгена;

- снимок позволяет подробно рассмотреть даже корневые каналы диаметром менее 0,5 мм, определить положение нерва и верхнечелюстной пазухи, чтобы исключить их повреждение во время имплантации.

Компьютерная томография безопасна и помогает получить наиболее точные данные о состоянии зубочелюстной системы.

- Диагностика. Чтобы составить комплексный план лечения, КТ челюсти и зубов делают на первом посещении. Метод позволяет увидеть все проблемы, которые невозможно определить с помощью осмотра и обычного рентгена. К таким проблемам можно отнести скрытый кариес, развивающийся между зубами и под пломбой, пародонтит и плохо запломбированные каналы, являющиеся источником инфекции.

- Лечение каналов. 3D-снимок потребуется тем, кому предстоит эндодонтическое лечение. Только КТ позволяет определить не только точное количество корневых каналов, но и их форму и расположение. Это очень важно для качественного лечения. Если стоматолог не найдет все каналы, то инфекция останется в зубе. Позднее это приведет к развитию периодонтита, при котором на корнях образуются гранулемы и кисты.

- Имплантация. Перед тем как провести операцию, имплантолог изучает трехмерный снимок пациента. КТ зубов для имплантации позволяет подобрать нужный размер имплантов и исключить повреждение дна гайморовой пазухи, крупных сосудов и нижнечелюстного канала.

Только на трехмерном снимке можно увидеть объем и структуру кости, чтобы понять, понадобится ли костная пластика.

Только на трехмерном снимке можно увидеть объем и структуру кости, чтобы понять, понадобится ли костная пластика. - Исправление неправильного прикуса. На основании трехмерного дентального снимка ортодонт выявляет все особенности строения зубочелюстной системы пациента: расположение, наклон зубов, форму зубных рядов. Анализирует данные, чтобы подобрать оптимальный метод лечения с помощью брекетов или кап. Рассчитывает время, которое потребуется, чтобы сделать зубы ровными.

- Удаление ретинированного зуба мудрости. Снимок показывает точное расположение восьмерок и их анатомию. Некоторые зубы мудрости частично или полностью покрыты десной и костной тканью. Чтобы исключить осложнения, стоматолог перед операцией планирует, с какой стороны сформировать доступ к зубу, чтобы провести атравматичное удаление.

Рентгенологическое исследование не проводят во время беременности. Исключение составляют неотложные случаи, когда компьютерную томографию назначает лечащий врач. Нежелательно делать КТ пациентам, которые не могут сохранять неподвижность во время сканирования. Трехмерный снимок получится неинформативным.

Нежелательно делать КТ пациентам, которые не могут сохранять неподвижность во время сканирования. Трехмерный снимок получится неинформативным.

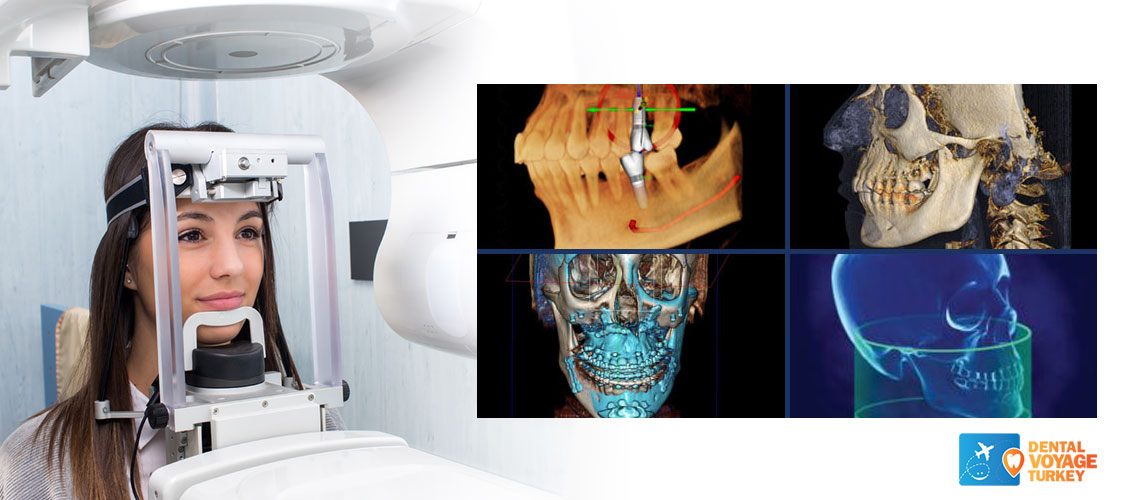

Диагностическое исследование занимает 10-15 минут и включает следующие этапы:

- Подготовка. Рентгенолаборант рассказывает, как будет проходить процедура. Просит снять все металлические предметы: очки, серьги, заколки и вставные зубы. Металлические предметы могут вызвать артефакты и снизить качество изображения. Затем специалист надевает на пациента защитный фартук и просит подойти к томографу. Настраивает оборудование в соответствии с ростом. Пациент ставит подбородок на специальную панель и передними зубами накусывает пластину.

- Сканирование. Во время съемки пациент держится за поручни и сохраняет неподвижное положение. Закрывает рот, прижимает язык к небу и закрывает глаза. Рентгенолог включает аппарат и панель начинает медленно вращаться вокруг головы. Время сканирования занимает 18 секунд.

После окончания съемки пациент отпускает поручни и снимает защитный фартук.

После окончания съемки пациент отпускает поручни и снимает защитный фартук. - Получение снимка. Данные передаются на компьютер и преобразуются в 3-х мерный объект. Если пациенту нужна копия снимка, то он копирует его на диск или отправляет по электронной почте. Чтобы оценить состояние зубов и спланировать лечение, потребуется консультация стоматолога.

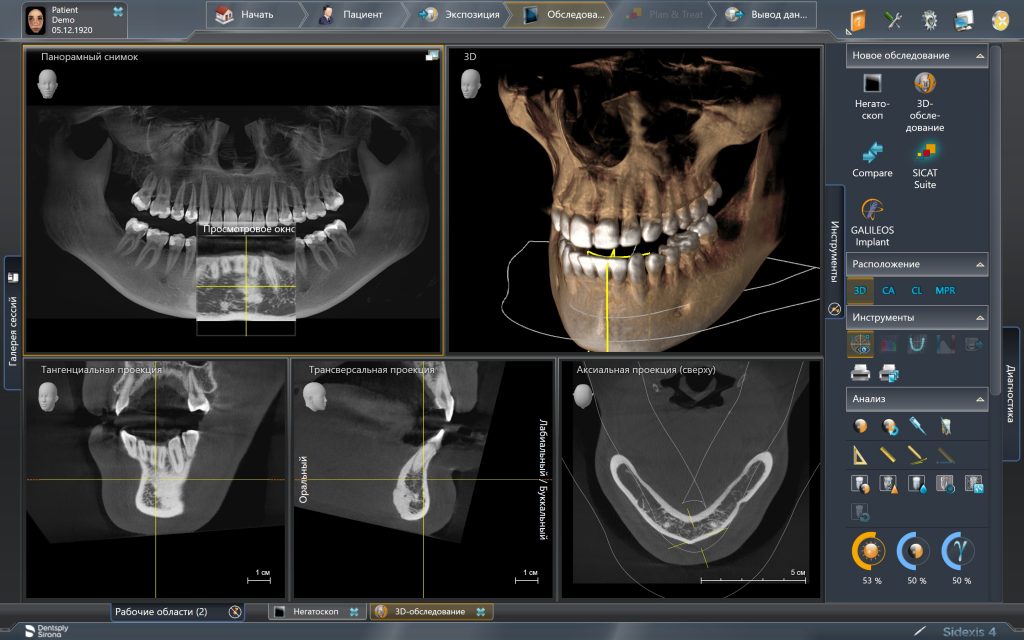

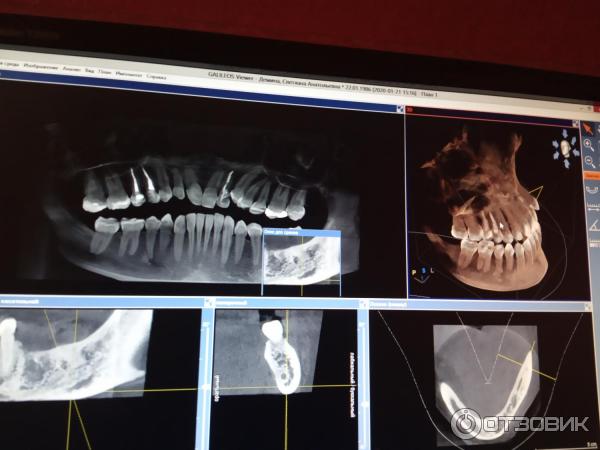

В наших клиниках в Москве исследование проводят на томографе Vatech Smart Plus. Оборудование формирует многослойное изображение, чтобы врач смог увидеть наклон зубных рядов, форму зубов и их анатомию. У каждого пациента эти данные индивидуальны.

Одно сканирование помогает за несколько секунд получить не только трехмерный, но и панорамный снимок (ОПТГ). Это означает, что наши пациенты, которым требуется оба исследования, не получают дополнительную лучевую нагрузку. Одновременный просмотр качественных двухмерных и трехмерных изображений в одной программе помогает пациенту лучше понять, о чем говорит стоматолог. Это способствует более быстрому и простому пониманию плана лечения.

Это способствует более быстрому и простому пониманию плана лечения.

Чтобы сделать компьютерную томографию, предварительно запишитесь по телефону, указанному на сайте клиники или через форму обратной связи. Администратор подберет удобное время для визита и ответит на интересующие вопросы. Готовое исследование можно получить на руки в течение 15 минут после завершения процедуры. Стоимость КТ составляет 4000 руб.

Сделав КТ, вы можете сразу записаться на консультацию к специалисту. У нас работают опытные стоматологи-терапевты, хирурги, ортопеды и ортодонты. Врач оценит состояние зубов и расскажет, какое лечение потребуется для решения возникшей проблемы. При необходимости составит финансовый план, чтобы вы заранее знали стоимость услуг и сколько времени потребуется для лечения.

Бесплатная консультация

Задайте вопросы по телефону +7 (495) 150-27-16 или оставьте заявку, мы перезвоним в течение рабочего дня.

Как вас зовут Номер телефона

Нажимая кнопку «Записаться», я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии c

Закрыть

Заявка отправлена

, спасибо за проявленный интерес.![]()

Закрыть

- Трутень, В. П. Рентгенология : учебное пособие / В. П. Трутень. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 336 с. — ISBN 978-5-9704-6098-6.

- Саврасова Н.А., Мельниченко Ю.М., Белецкая Л.Ю., Тарасевич О.М. Контроль лучевой нагрузки при конусно-лучевой компьютерной томографии // Современная стоматология. 2016. №2 (63).

- Нормы радиационной безопасности НРБ-99-2009. Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523 – 09

Отзывы наших пациентов

Решила заняться зубами и записалась в вашу клинику по рекомендации коллеги. Мне сделали КТ челюсти и зубов. Рентгенлаборант, делавший томограмму, очень внимательный. Сама процедура длилась недолго, все было комфортно. В этот же день меня посмотрел врач и показал на снимке, какие зубы надо полечить. Мы составили план и я записалась на лечение. Все очень профессионально, спасибо!

Анастасия | 22.

Вопросы и ответы

✅ Как часто можно делать КТ зубов?

Конусно-лучевые томографы, специально разработанные для стоматологий, позволяют сделать снимки с минимальной дозой облучения. В среднем она составляет 40-70 микрозиверт за одно исследование. По СанПиНу за один год пациент может без последствий для здоровья получить суммарную дозировку в 1000 микрозиверт. Следовательно, допустимо проведение более 10 КТ в год. Но на практике требуется один, максимум два снимка.

✅ Вредно ли делать КТ зубов?

Современные томографы позволяют быстро получить снимок с минимальной лучевой нагрузкой на организм. Доза облучения одного исследования не превышает 40-70 микрозиверт, что примерно в 16 раз меньше допустимой дозы в год. Поэтому процедура проходит без последствий для здоровья. Она не вредит, а помогает выявить проблемы с зубами. Например, скрытый кариес, кисты и другие новообразования.

✅ Можно ли делать КТ с имплантами зубов?

Да, компьютерную томографию после имплантации проводить можно. Стоматологи также рекомендуют ежегодно делать снимки, чтобы оценить их состояние. Современные импланты изготавливают из титана и циркония. Эти материалы не искажают полученное изображение, в результате исследования стоматолог получает информативный снимок.

Стоматологи также рекомендуют ежегодно делать снимки, чтобы оценить их состояние. Современные импланты изготавливают из титана и циркония. Эти материалы не искажают полученное изображение, в результате исследования стоматолог получает информативный снимок.

✅ КТ и панорамный снимок зубов в чем отличие?

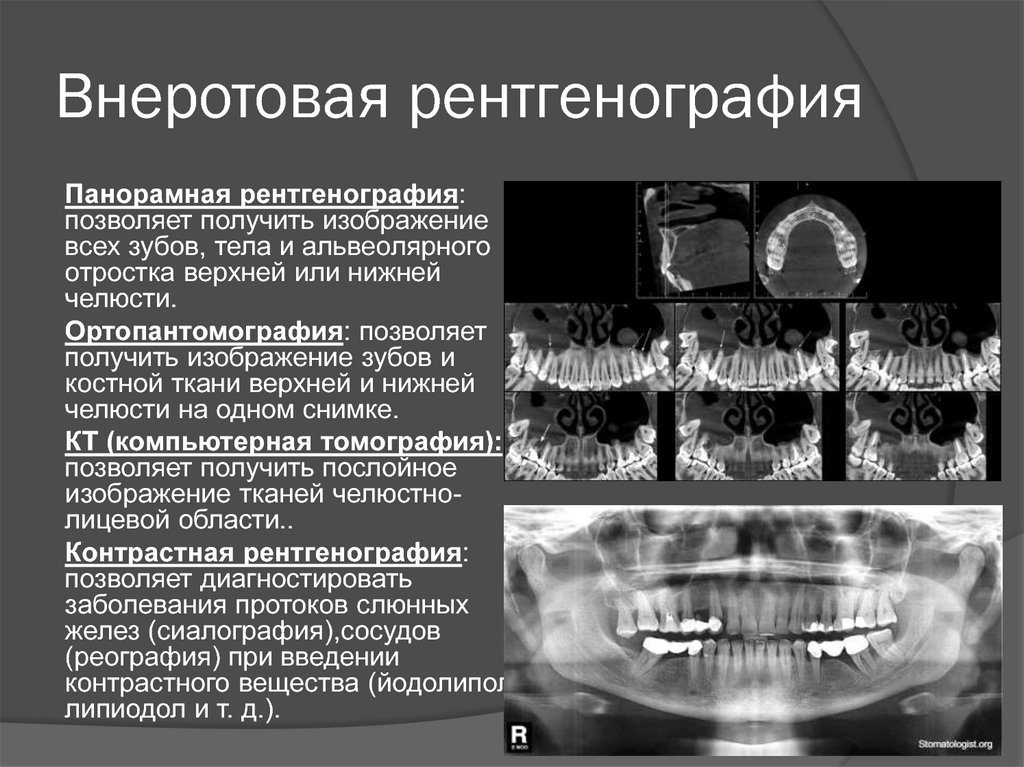

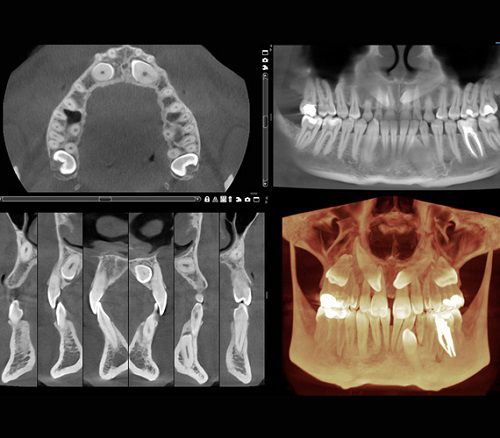

Панорамный снимок — это двухмерное изображение. На нем как на фотографии можно оценить общее состояние зубов и кости только в одной плоскости. Компьютерная томография позволяет получить томограмму — изображение верхней и нижней челюсти в трех плоскостях. Благодаря этому стоматолог может со всех сторон рассмотреть каждый зуб, определить количество каналов в корне, расстояние до гайморовой пазухи и нижнечелюстного канала.

✅ Можно ли делать КТ зубов при беременности?

Несмотря на минимальную дозу облучения современного томографа, беременность является противопоказанием к рентгенологическому исследованию. Поэтому компьютерную томографию назначают после рождения ребенка. Диагностика возможна только по строгим клиническим показаниям в неотложных случаях. В такой ситуации стоматолог принимает решение совместно с гинекологом.

Диагностика возможна только по строгим клиническим показаниям в неотложных случаях. В такой ситуации стоматолог принимает решение совместно с гинекологом.

✅ Сколько по времени делают КТ зубов?

Продолжительность исследования занимает не более 15 минут. Уточняется, нет ли противопоказаний к лучевой диагностике, затем рассказывает, как будет проходить обследование. Само сканирование занимает 18 секунд. Затем данные преобразуются в 3D-изображение с помощью компьютерной программы.

Статью проверил эксперт

Климович Виктория Борисовна

Квалифицированный специалист в области ортодонтии, челюстно-лицевой хирургии и эстетической реставрации зубов, опыт работы — 11 лет

Оцените качество страницы:

4 голосов, 5.0 из 5

как ее уменьшить и сколько можно делать КТ?

Компьютерная томография основана на ионизирующем рентгеновском излучении. Сканирование на томографе с возможностью построения 3D-реконструкций внутренних органов, сосудов и костей — высокоточный метод обследования, предпочтительный в ряде сложных ситуаций: после инсультов, при пневмониях, подозрении на онкологию. Однако такое обследование нельзя проходить часто.

Однако такое обследование нельзя проходить часто.

В этой статье мы разберем, в чем заключается вред рентгеновского излучения и как уменьшить его влияние, если норма допустимого была превышена.

Чем вредно ионизирующее (рентгеновское) облучение?

По данным актуальных исследований библиотек РИНЦ и PubMed, а также в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности населения РФ (НРБ), не рекомендуется облучается более чем на 15-20 мЗв в год. На новых КТ-аппаратах (МСКТ), в зависимости от исследуемых зон, это около 5-8 сканирований. На аппаратах старого образца из-за меньшего количества чувствительных датчиков, срезов и большего времени сканирования лучевая нагрузка выше.

После КТ радиоактивные элементы не сохраняются и не накапливаются в организме человека. X-ray лучи сканируют только зону интереса, и это длится 30-45 секунд.

Организм человека содержит необходимые ему химические элементы — водород, железо, калий и др. Распад этих элементов — тоже в своем роде является радиоактивным процессом, который происходит ежесекундно, на протяжении всей жизни человека. Некоторое количество радиации человек получает из атмосферы, воды, от природных радионуклидов. Это называется естественным радиационным фоном.

Распад этих элементов — тоже в своем роде является радиоактивным процессом, который происходит ежесекундно, на протяжении всей жизни человека. Некоторое количество радиации человек получает из атмосферы, воды, от природных радионуклидов. Это называется естественным радиационным фоном.

Доза радиации, полученная пациентом в рамках медицинских обследований не велика — это справедливо как для рентгена, так и для КТ. Однако организм каждого человека по-разному реагирует на воздействие x-ray излучения: если одни пациенты сравнительно легко переносят лучевую нагрузку, равную 50 мЗв, то для других аналогичной по воздействию будет нагрузка 15 мЗв.

Поскольку норма относительна, а порог, при котором негативного воздействия гарантированно не произойдет, отсутствует, принято считать, все виды исследований с применением ионизирующего излучения потенциально вредны. Организм взрослого человека более резистентен к радиации, а дети более чувствительны. Однако у некоторых пациентов имеются отягчающие факторы в анамнезе или индивидуальные особенности организма.

Например, по одним данным считается, что у годовалого ребенка, которому проводится КТ брюшной полости, пожизненный риск онкологии возрастает на 0,18%. Однако если ту же процедуру проходит взрослый или пожилой человек, то этот риск будет существенно ниже. Считается, что регулярное дозированное рентгеновское облучение даже полезно, поскольку организм адаптируется к лучевой нагрузке, и его защитные силы возрастают.

По данным другого исследования, проводимого на когортной группе детей в период с 1996 по 2010 гг. в США, «ежегодно по стране 4 миллиона детских компьютерных томографов головы, живота / таза, грудной клетки или позвоночника вызовут 4870 случаев рака. Этот процент уменьшится, если сократить количество исследований, доза облучения в которых превышает 20 мВз».*

*“The use of computed tomography in pediatrics and the associated radiation exposure and estimated cancer risk”, 2013 (Diana L Miglioretti , Eric Johnson, Andrew Williams, Robert T Greenlee)

Избыток радиации может стать спусковым механизмом для онкологии, дегенеративных нейрозаболеваний (болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона). Беременным женщинам (даже если факт беременности еще не подтвержден, но существует вероятность вынашивания плода на данный момент) противопоказано дополнительное радиационное воздействие, то есть делать КТ в этот период можно только по жизненным показаниям, из-за риска тератогенного воздействия ионизирующего излучения на формирующийся плод.

Беременным женщинам (даже если факт беременности еще не подтвержден, но существует вероятность вынашивания плода на данный момент) противопоказано дополнительное радиационное воздействие, то есть делать КТ в этот период можно только по жизненным показаниям, из-за риска тератогенного воздействия ионизирующего излучения на формирующийся плод.

Большинство медиков сегодня склоняются к мнению, что польза целесообразной компьютерной томографии несомненно превышает вред, однако уровень лучевого воздействия на организм, даже с целью медицинской диагностики, следует сводить к минимуму. Например, для наблюдения изменений легочных лимфоузлов или камней в почках диагностические изображения могут быть получены при дозе на 50-75 % ниже, чем при использовании стандартных протоколов. То есть в некоторых случаях могут быть применены низкодозные КТ-протоколы.

Таблица приблизительных значений лучевой нагрузки при КТ (МСКТ)*

Таблица приблизительных значений лучевой нагрузки при КТ (МСКТ)*

Вид сканирования | Лучевая нагрузка без контраста | Лучевая нагрузка с контрастом |

|---|---|---|

КТ грудной клетки | 1,7–3,5 мЗв | 7–8 мЗв |

КТ легких (низкодозовая) | 0,4–0,7 мЗв | — |

КТ позвоночника | 2–4 мЗв | 5,5–9,7 мЗв |

КТ головного мозга | 0,9–2 мЗв | 5–7 мЗв |

КТ брюшной полости | 3,5–5,6 мЗв | 14–15 мЗв |

КТ мочевого пузыря | 3,5–5,5 мЗв | 15–17 мЗв |

КТ при МКБ (низкодозовая) | 1,5–3 мЗв | — |

КТ тазобедренного сустава | 2,5–4,8 мЗв | 6–7 мЗв |

КТ-ангиография шеи | — | 6,5–7,5 мЗв |

КТ орбит | 0,8–2 мЗв | 3,5–4 мЗв |

КТ пазух носа | 1–2 мЗв | 4–5 мЗв |

КТ костей малого таза | 1,5–2,5 мЗв | — |

КТ органов малого таза | 3,7–4,7 мЗв | 10–15 мЗв |

КТ почек и надпочечников | 4,5–5,5 мЗв | 10–12 мЗв |

КТ-урография | 4,5–5,5 мЗв | 10–15 мЗв |

*В таблице приведены усредненные и ориентировочные значения, которые могут варьировать в большую или меньшую сторону в зависимости от:

- Протокола исследования;

- Числа зон сканирования;

- КТ-сканера;

- Веса пациента;

- Роста пациента;

- Соотношения мышечной и жировой ткани у пациента;

- Целей и задач диагностики.

Томограф оснащен дозиметром, который позволяет определить уровень эффективной лучевой нагрузки в каждом конкретном исследовании. Это значение указывают в заключении и в специальном файле отчета на DVD-диске или флешке, выдаваемой пациенту по итогам исследования.

Как радиоактивное ионизирующее излучение воздействует на организм человека?

Радиоактивное излучение запускает механизм выработки свободных радикалов. Их избыток при низком антиоксидантом (защитном) статусе организма приводит к разрушению клеточных компонентов, в том числе к деструкции и сокращению теломеров — концевых участков молекул ДНК. Также процессу окисления подвержены липиды и белки мембран.

В норме организм человека легко переносит диагностические мероприятия и самостоятельно восстанавливается — дополнительно ничего предпринимать не нужно. Вслед за окислительными процессами, вызванными свободными радикалами, начинается восстановление, и ресурсов организма для этого достаточно.

В конце ХХ — начале XXI века был открыт фермент теломеразы (активен в половых, стволовых и онкологических клетках). За его открытие Э. Блэк-Бёрн, К. Грейдер и Дж. Шостак были удостоены Нобелевской премии в 2009 году. Теломераза отвечает за «удлинение» теломеров, это значит что их разрушение нельзя считать необратимым. Однако ученые заметили и другую закономерность: рак и рост онкологической опухоли возможен тогда, когда молекулы ДНК существенно укорочены и повреждены, при этом фермент теломеразы пребывает в активном состоянии. Это своеобразный «сбой» генетической программы, который приводит к опасным последствиям.

В целом, среднестатистический здоровый организм взрослого человека в состоянии восстановиться после облучения, равного 50-100 мЗв в год. При большем систематическом воздействии радиации развивается лучевая болезнь.

Как уменьшить вред воздействия ионизирующего облучения?

Если пациенту показана КТ, и никакое другое обследование (МРТ, УЗИ) не может заменить этот метод, то:

Перед процедурой и во время нее:

1. Уточните, на каком КТ аппарате проводится обследование. Предпочтение следует отдать мультиспиральным томографам нового образца (32 среза и более).

Уточните, на каком КТ аппарате проводится обследование. Предпочтение следует отдать мультиспиральным томографам нового образца (32 среза и более).

2.Уточните, сколько будет длиться сканирование. Чем меньше оно длится, тем лучше. Современным КТ-аппаратам достаточно менее 1 минуты, чтобы сделать серию сканов.

3.Заранее уточните, какая лучевая нагрузка в мЗв будет получена при вашем исследовании (в среднем).

4.Не нарушайте технику проведения процедуры и внимательно слушайте рентген-лаборанта. В противном случае исследование нужно будет повторить.

После КТ

Если лучевая нагрузка была высокой, уменьшить вред можно следующими способами:

1.Усильте естественную защиту организма. Это можно сделать, добавив в рацион продукты, обогащенные антиоксидантами: свеклу, чернику, виноград, брокколи, гречку, чернослив, красный перец. Витамины А, Е, С препятствуют клеточным повреждениям.

2.Не пренебрегайте физическими нагрузками. Полезна даже ежедневная ходьба (3-5 км).

3.Не подвергайте свой организм психологическому стрессу и высыпайтесь.

Исследования пациентов в реабилитационных группах после перенесенных онкологических заболеваний показывают, что для удлинения теломеров необходимы две простые вещи (они же и препятствуют радиационному старению) — это здоровый образ жизни (в том числе регулярная физическая активность, качественный сон и питание) и социальная поддержка или доброжелательное общение.

Текст подготовил

Котов Максим Анатольевич, главный врач центра КТ «Ами», кандидат медицинских наук, доцент. Стаж 20 лет

- Campbell B., De Silva D., Macleod M., Coutts S., Schwamm L., Davis S., Donnan G. Ischaemic stroke, 2019.

- Bouchez L., Sztajzel R., Vargas M. CT imaging selection in acute stroke, 2016.

- Kamalian S.

, Lev M., Stroke Imaging, 2019.

, Lev M., Stroke Imaging, 2019. - Котов М.А. Возможности компьютерной томографии в прогнозировании летального исхода инсульта / Дневник казанской медицинской школы. — 2017. — №. 2. — С. 76-80.

- Котов М.А. Показатели и значение интракраниального анатомического резерва, у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения / Журнал научных статей Здоровье и образование в XXI веке.Т. 18, № 2., 2016. — С. 229-233.

- Котов М.А. Лучевые предикторы исходов ишемического инсульта / Дневник казанской медицинской школы. – 2018. – №. 2. – С. 86-89.

- Котов М.А. Предикторы раннего летального исхода острого нарушения мозгового кровообращения, выявляемые при компьютерной томографии / Материалы VIII Научно-практической конференции Поленовские чтения, Российский нейрохирургический журнал им. проф. А.Л. Поленова, специальный выпуск. — 2018, -Т.Х, С. 129.

- Котов М.А. Возможности компьютерной томографии в оценке риска развития острого нарушения мозгового кровообращения / Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им.

И.И. Мечникова. 2017. Т. 9. № 4. — С. 35-38.

И.И. Мечникова. 2017. Т. 9. № 4. — С. 35-38. - Kotov M.A. Brain dislocation morphometry at neurology and neurosurgery from the standpoint of evidence-based medicine / Global Science and Innovation // Materials of the V international scientific conference. — Chicago, 2015. – Р. 207-212.

Как часто можно делать КТ

На фоне эпидемии COVID-19 возрос интерес к тому, как делают КТ легких и других органов, а также, как часто КТ легких можно делать вообще. Не стоит забывать, что этот диагностический метод имеет широкую сферу применения и полезен для выявления заболеваний костей, внутренних органов, тканей, эндокринной, сердечно-сосудистой системы. Чтобы разобраться, как проходит КТ и как часто можно выполнять КТ, стоит немного узнать о томографах и их принципе работы.

Как работает компьютерная томография?

В основе КТ лежит рентген-излучение, в отличие от МРТ, основанного на действии магнитного поля. Современная наука постоянно усовершенствует медицинское оборудование, поэтому на сегодняшний день существует пять поколений томографов, с каждым разом все более быстрых, точных и с меньшей лучевой нагрузкой на организм человека. Стоит знать, какие КТ лучшие, чтобы пройти обследование максимально эффективно и безопасно.

Современная наука постоянно усовершенствует медицинское оборудование, поэтому на сегодняшний день существует пять поколений томографов, с каждым разом все более быстрых, точных и с меньшей лучевой нагрузкой на организм человека. Стоит знать, какие КТ лучшие, чтобы пройти обследование максимально эффективно и безопасно.

Компьютерные томографы делятся на пошаговые и спиральные, причем пошаговые – устаревший вариант, первое поколение аппаратов, одна рентгеновская трубка и детектор, фиксирующий ее оборот, по одному обороту на слой. В третьем поколении появилось понятие спиральной КТ, при которой реализовано непрерывное вращение трубки и увеличение числа детекторов. Четвертое поколение – это двухслойная КТ, распространяющаяся с 1992 года. В основе усовершенствований пятого поколения мультиспиральных томографов – несколько рядов детекторов, новая, объемная форма пучка рентген-лучей, сокращение времени вращения рентгеновской трубки. В результате уменьшается время обследования, снижается уровень облучения, а с увеличением количества получаемых срезов изображения появилась возможность наблюдать в реальном времени физиологические процессы в разных органах и нивелировать погрешности визуализации из-за движения.

Современная диагностика работает с мультиспиральными компьютерными томографами 16, 32, 64-срезовыми, а среди новинок – 128, 256, 320-срезовые аппараты. В отличие от устаревшей спиральной КТ, МСКТ позволяют получать более точные изображения за меньшее время, настраивать аппарат в зависимости от размеров и возраста пациента, что в целом позволяет на 30% снизить объем рентгеновского излучения и сделать процедуру более безопасной.

Как часто можно делать КТ?

Чтобы с уверенностью говорить, как часто можно делать КТ легких или других органов, стоит рассмотреть возможные побочные эффекты процедуры и противопоказания.

Боязнь побочных эффектов компьютерной томографии связанна с двумя факторами – лучевой нагрузкой и использованием контрастного вещества для более точной визуализации внутренних органов и тканей, что необходимо при ангиографических исследованиях (изучении сосудов).

По рекомендации ВОЗ суммарная годовая лучевая нагрузка не должна превышать 20 мЗв, если используется в диагностических целях. Так как КТ делается зачастую для контроля хода лечения, например, при онкозаболеваниях, допустимо превышение этой дозы до критической отметки — 150 мЗв в год по назначению врача. При обследовании разных органов с помощью МСКТ, доза облучения колеблется в пределах 0,4-8 мЗв и может меняться в зависимости от используемого томографа. Поэтому средняя безопасная норма – промежуток между однократными КТ-исследованиями более полугода, но лучше уточнять данные у рентгенлаборанта и запоминать размер полученной лучевой нагрузки. Во время беременности и периода лактации процедуру не проводят.

Так как КТ делается зачастую для контроля хода лечения, например, при онкозаболеваниях, допустимо превышение этой дозы до критической отметки — 150 мЗв в год по назначению врача. При обследовании разных органов с помощью МСКТ, доза облучения колеблется в пределах 0,4-8 мЗв и может меняться в зависимости от используемого томографа. Поэтому средняя безопасная норма – промежуток между однократными КТ-исследованиями более полугода, но лучше уточнять данные у рентгенлаборанта и запоминать размер полученной лучевой нагрузки. Во время беременности и периода лактации процедуру не проводят.

Метод контрастирования опасен тем, что в организм пациента вводится препарат на основе йода, который может вызвать дискомфорт или аллергические реакции. Поэтому важно сообщить врачу о существующих реакциях на йод, а также учесть, что при относительных противопоказаниях только врач может оценивать допустимые риски. Сообщите, если у вас печеночная недостаточность, нестабильная стенокардия или недавний инфаркт, нарушения свертываемости крови, наличие имплантатов или металлических пластин. При сахарном диабете на время проведения КТ нужно скорректировать прием препаратов.

При сахарном диабете на время проведения КТ нужно скорректировать прием препаратов.

Так как КТ легких проводится без контраста, процедура не займет более 5 минут. Пациент должен лечь на специальный стол, который двигается к раме томографа. Во время сканирования лаборант выходит из комнаты, но продолжает говорить с вами по громкой связи. Лежать нужно максимально неподвижно, лаборант может попросить вас задержать дыхание.

С болюсным контрастированием процедура займет до 15 минут, потому что препарат вводится внутривенно шприцем-инжектором с установленной скоростью и временем подачи лекарства. Главная задача – зафиксировать фазы контрастирования. Последующая компьютерная обработка позволяет сделать 3D-реконструкцию исследуемой области. Место прокола зависит от зоны обследования, обычно это локтевая или паховая вена.

За несколько дней до процедуры важно не употреблять алкоголь, прекратить прием препаратов, влияющих на свертываемость крови, за 6-8 часов до начала обследования не есть. Перед томографией место пункции обрабатывают антисептиком, подключают интродьюсер и вводят катетер, по которому будет поступать контрастное вещество. Далее, в зависимости от задачи обследования и аппарата, томограф делает нужное количество снимков. После завершения ангиографии катетер снимают и накладывают повязку. Следующие несколько дней пациент должен соблюдать щадящий режим, много пить. Сами результаты можно забрать в тот же день.

Перед томографией место пункции обрабатывают антисептиком, подключают интродьюсер и вводят катетер, по которому будет поступать контрастное вещество. Далее, в зависимости от задачи обследования и аппарата, томограф делает нужное количество снимков. После завершения ангиографии катетер снимают и накладывают повязку. Следующие несколько дней пациент должен соблюдать щадящий режим, много пить. Сами результаты можно забрать в тот же день.

Отличий между тем, как делают КТ легких взрослого и ребенка нет. Нужно помнить, что мультиспиральная компьютерная томография – не единственный метод обследования, и для начала следует использовать все возможности, чтобы установить диагноз более безопасными способами – с помощью анализов, УЗИ, МРТ. Также, следует выбирать аппарат с меньшей лучевой нагрузкой, корректировать настройки томографа под работу с ребенком, обследовать прицельно нужную зону – так меньше вреда для детского здоровья.

В целом, мультиспиральная компьютерная томография – важный современный метод диагностики, позволяющий поставить более точный диагноз и продумать схему лечения. В «Чеховском сосудистом центре» в Московской области вы можете выполнить МСКТ головы и шеи, позвоночника, внутренних органов, костей и суставов, сосудов и сердца (ангиография). Опытные врачи готовы проконсультировать вас по всем вопросам подготовки к процедуре и дать точную расшифровку результатов.

В «Чеховском сосудистом центре» в Московской области вы можете выполнить МСКТ головы и шеи, позвоночника, внутренних органов, костей и суставов, сосудов и сердца (ангиография). Опытные врачи готовы проконсультировать вас по всем вопросам подготовки к процедуре и дать точную расшифровку результатов.

Диагностика височно-нижнечелюстного сустава с помощью КЛКТ

1 . Моццо П., Прокаччи С., Таккони А., Мартини П.Т., Андрейс И.А. Новый объемный компьютерный томограф для визуализации зубов на основе конусно-лучевого метода: предварительные результаты. Евро Радиол 1998; 8: 1558–1564. [PubMed] [Google Scholar]

2 . Араи Ю., Таммисало Э., Иваи К., Хашимото К., Шинода К. Разработка компактного компьютерного томографа для стоматологического применения. Dentomaxillofac Radiol 1999; 28: 245–8. [PubMed] [Академия Google]

3 . Хонда К., Лархейм Т.А., Йоханнессен С., Араи Ю., Шинода К., Вестессон П.Л. Ортокубическая компьютерная томография сверхвысокого разрешения: новый рентгенографический метод с применением к височно-нижнечелюстному суставу. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2001; 91: 239–43. [PubMed] [Google Scholar]

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2001; 91: 239–43. [PubMed] [Google Scholar]

4 . Циклакис К., Сириопулос К., Стаматакис Х.К. Рентгенологическое исследование височно-нижнечелюстного сустава с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии. Дентомаксиллофак Радиол 2004; 33: 196–201. [PubMed] [Google Scholar]

5 . Циклакис К. Находки конусно-лучевой компьютерной томографии при заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава. Альфа Омеган 2010; 103: 68–78. [PubMed] [Google Scholar]

6 . Барган С., Тетрадис С., Малья С. Применение конусно-лучевой компьютерной томографии для оценки височно-нижнечелюстных суставов. Aust Dent J 2012; 57: 109–18. doi: 10.1111/j.1834-7819.2011.01663.x [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

7 . Хантер А., Калатингал С. Диагностическая визуализация височно-нижнечелюстных расстройств и орофациальной боли. Дент Клин Норт Ам 2013; 57: 405–18. doi: 10.1016/j.cden.2013. 04.008 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

04.008 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

8 . Кришнамурти Б., Маматха Н., Кумар В.А. Визуализация ВНЧС с помощью КЛКТ: текущий сценарий. Ann Maxillofac Surg 2013; 3: 80–3. doi: 10.4103/2231-0746.110069 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

9 . Hilgers ML, Scarfe WC, Scheetz JP, Farman AG. Точность линейных измерений височно-нижнечелюстного сустава с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии и цифровой цефалометрической рентгенографии. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2005; 128: 803–11. [PubMed] [Google Scholar]

10 . Zhang ZL, Cheng JG, Li G, Zhang JZ, Zhang ZY, Ma XC. Точность измерения пространства височно-нижнечелюстного сустава на изображениях трехмерной конусно-лучевой компьютерной томографии Promax. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2012; 114: 112–17. doi: 10.1016/j.oooo.2011.11.020 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

11 . Хонда К., Лархейм Т.А., Марухаши К., Мацумото К., Иваи К. Костные аномалии мыщелка нижней челюсти: диагностическая надежность конусно-лучевой компьютерной томографии по сравнению со спиральной компьютерной томографией на основе материала вскрытия. Dentomaxillofac Radiol 2006; 35: 152–157. [PubMed] [Google Scholar]

Костные аномалии мыщелка нижней челюсти: диагностическая надежность конусно-лучевой компьютерной томографии по сравнению со спиральной компьютерной томографией на основе материала вскрытия. Dentomaxillofac Radiol 2006; 35: 152–157. [PubMed] [Google Scholar]

12 . Hintze H, Wiese M, Wenzel A. Конусно-лучевая КТ и обычная томография для выявления морфологических изменений височно-нижнечелюстного сустава. Dentomaxillofac Radiol 2007; 36: 192–7. [PubMed] [Google Scholar]

13 . Honey OB, Scarfe WC, Hilgers MJ, Klueber K, Silveira AM, Haskell BS и др. Точность конусно-лучевой компьютерной томографии височно-нижнечелюстного сустава: сравнение с панорамной рентгенологией и линейной томографией. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2007; 132: 429–38. [PubMed] [Google Scholar]

14 . Заин-Алабдин Э.Х., Алсадхан Р.И. Сравнительное исследование точности выявления поверхностных костных изменений височно-нижнечелюстного сустава с помощью мультидетекторной КТ и конусно-лучевой КТ. Dentomaxillofac Radiol 2012; 41: 185–91. doi: 10.1259/dmfr/24985981 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Dentomaxillofac Radiol 2012; 41: 185–91. doi: 10.1259/dmfr/24985981 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

15 . Сирин Ю., Гювен К., Хорасан С., Сенкан С. Диагностическая точность конусно-лучевой компьютерной томографии и обычной многослойной спиральной томографии при переломах мыщелка нижней челюсти у овец. Dentomaxillofac Radiol 2010; 39: 336–42. doi: 10.1259/dmfr/29930707 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

16 . Marques AP, Perrella A, Arita ES, Pereira MF, Cavalcanti Mde G. Оценка смоделированных поражений кости мыщелка нижней челюсти с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии. Браз Орал Рез 2010; 24: 467–74. [PubMed] [Google Scholar]

17 . Patel A, Tee BC, Fields H, Jones E, Chaudhry J, Sun Z. Оценка конусно-лучевой компьютерной томографии в диагностике смоделированных небольших костных дефектов мыщелка нижней челюсти. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2014; 145: 143–56. doi: 10.1016/j.ajodo.2013.10.014 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

doi: 10.1016/j.ajodo.2013.10.014 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

18 . Либрицци З.Т., Тадинада А.С., Валияпарамбил Дж.В., Лурье А.Г., Малля С.М. Конусно-лучевая компьютерная томография для выявления эрозий височно-нижнечелюстного сустава: влияние поля зрения и размера вокселя на диагностическую эффективность и эффективную дозу. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011; 140: е25–30. doi: 10.1016/j.ajodo.2011.03.012 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

19 . Zhang ZL, Cheng JG, Li G, Shi XQ, Zhang JZ, Zhang ZY и др. Точность обнаружения костных дефектов мыщелка на трехмерных конусно-лучевых КТ-изображениях promax, отсканированных с использованием различных протоколов. Dentomaxillofac Radiol 2013; 42: 20120241. doi: 10.1259/dmfr.20120241 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

20 . Zhang ZL, Shi XQ, Ma XC, Li G. Точность обнаружения мыщелковых дефектов на конусно-лучевых КТ-изображениях, отсканированных с различными разрешениями и единицами измерения. Дентомаксиллофак Радиол 2014; 43: 20130414. doi: 10.1259/dmfr.20130414 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Дентомаксиллофак Радиол 2014; 43: 20130414. doi: 10.1259/dmfr.20130414 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

21 . Катаками К., Симода С., Кобаяши К., Кавасаки К. Гистологическое исследование костных изменений мыщелков нижней челюсти с помощью изображений обратно рассеянных электронов. Dentomaxillofac Radiol 2008; 37: 330–9. doi: 10.1259/dmfr/93169617 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

22 . Резник Д. Общие заболевания суставов, покрытых синовиальной оболочкой: патогенез, аномалии визуализации и осложнения. AJR Am J Roentgenol 1988; 151: 1079–93. [PubMed] [Google Scholar]

23 . Беренбаум Ф. Остеоартроз как воспалительное заболевание (остеоартроз — это не остеоартроз!). Остеоартрит Хрящ 2013; 21: 16–21. doi: 10.1016/j.joca.2012.11.012 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

24 . Уэнам С.И., Конаган П.Г. Новые горизонты остеоартроза. Возраст Старение 2013; 42: 272–8. doi: 10.1093/ageing/aft043 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

25 . Фельсон ДТ. Остеоартрит: приоритеты исследований остеоартрита: многое еще предстоит сделать. Nat Rev Rheumatol 2014; 10: 447–8. doi: 10.1038/nrrheum.2014.76 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Фельсон ДТ. Остеоартрит: приоритеты исследований остеоартрита: многое еще предстоит сделать. Nat Rev Rheumatol 2014; 10: 447–8. doi: 10.1038/nrrheum.2014.76 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

26 . Ласкин Д.М., Грин К.С., Хайландер В.Л., ред. Височно-нижнечелюстные расстройства: доказательный подход к диагностике и лечению . Чикаго, Иллинойс: Quintessence Publishing Co Inc.; 2006. [Google Scholar]

27 . Ахмад М., Холлендер Л., Андерсон К., Карта К., Орбах Р., Трулав Э.Л. и др. Исследовательские диагностические критерии височно-нижнечелюстных расстройств (RDC/TMD): разработка критериев анализа изображений и надежность исследователя для анализа изображений. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009; 107: 844–60. doi: 10.1016/j.tripleo.2009.02.023 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

28 . Шиффман Э., Орбах Р., Трулав Э., Лук Дж., Андерсон Г., Гуле Дж. П. и др.; Международная сеть консорциума RDC/TMD, Международная ассоциация стоматологических исследований Орофациальная группа по изучению боли, Международная ассоциация изучения боли. Диагностические критерии височно-нижнечелюстных расстройств (DC/TMD) для клинического и исследовательского применения: рекомендации Международной сети консорциума RDC/TMD* и группы по изучению орофациальной боли†. J Оральная лицевая боль Головная боль 2014; 28: 6–27. doi: 10.11607/jop.1151 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Диагностические критерии височно-нижнечелюстных расстройств (DC/TMD) для клинического и исследовательского применения: рекомендации Международной сети консорциума RDC/TMD* и группы по изучению орофациальной боли†. J Оральная лицевая боль Головная боль 2014; 28: 6–27. doi: 10.11607/jop.1151 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

29 . Пек С.С., Гуле Дж.П., Лоббезоо Ф., Шиффман Э.Л., Альстергрен П., Андерсон Г.К. и др. Расширение таксономии диагностических критериев височно-нижнечелюстных нарушений. J Оральная реабилитация 2014; 41: 2–23. doi: 10.1111/joor.12132 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

30 . Лархейм Т.А. Современные тенденции визуализации височно-нижнечелюстного сустава. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1995; 80: 555–76. [PubMed] [Google Scholar]

31 . Лархейм Т.А., Колбенстведт А. Костные аномалии височно-нижнечелюстного сустава при ревматических заболеваниях. Компьютерная томография против гипоциклоидальной томографии. Acta Radiol 1990; 31: 383–7. [PubMed] [Google Scholar]

Компьютерная томография против гипоциклоидальной томографии. Acta Radiol 1990; 31: 383–7. [PubMed] [Google Scholar]

32 . Hussain AM, Packota G, Major PW, Flores-Mir C. Роль различных методов визуализации в оценке эрозий и остеофитов височно-нижнечелюстного сустава: систематический обзор. Dentomaxillofac Radiol 2008; 37: 63–71. doi: 10.1259/dmfr/16932758 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

33 . Вестессон П.Л., Кацберг Р.В., Таллентс Р.Х., Санчес-Вудворт Р.Э., Свенссон С.А. КТ и МРТ височно-нижнечелюстного сустава: сравнение с аутопсийными препаратами. AJR Am J Roentgenol 1987; 148: 1165–1171. [PubMed] [Google Scholar]

34 . Альхадер М., Курибаяши А., Обаяши Н., Накамура С., Курабаяши Т. Польза конусно-лучевой компьютерной томографии при височно-нижнечелюстных суставах с патологией мягких тканей. Dentomaxillofac Radiol 2010; 39: 343–8. doi: 10.1259/dmfr/76385066 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

35 . Лархейм Т.А., Колбенстведт А. Компьютерная томография высокого разрешения костного височно-нижнечелюстного сустава. Некоторые нормальные и ненормальные явления. Acta Radiol Diagn (Stockh) 1984; 25: 465–9. [PubMed] [Google Scholar]

Лархейм Т.А., Колбенстведт А. Компьютерная томография высокого разрешения костного височно-нижнечелюстного сустава. Некоторые нормальные и ненормальные явления. Acta Radiol Diagn (Stockh) 1984; 25: 465–9. [PubMed] [Google Scholar]

36 . Koyama J, Nishiyama H, Hayashi T. Последующее исследование костных изменений мыщелка с использованием спиральной компьютерной томографии у пациентов с височно-нижнечелюстным расстройством. Dentomaxillofac Radiol 2007; 36: 472–7. [PubMed] [Google Scholar]

37 . Джейкобсон Дж.А., Гириш Г., Цзян И., Сабб Б.Дж. Рентгенологическая оценка артрита: дегенеративное заболевание суставов и варианты. Радиология 2008; 248: 737–47. doi: 10.1148/radiol.2483062112 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

38 . Патрик М., Гамильтон Э., Уилсон Р., Остин С., Доэрти М. Связь рентгенологических изменений остеоартрита, симптомов и частиц синовиальной жидкости в 300 коленях. Энн Реум Дис 1993; 52: 97–103. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

39 . Дерек Т., Кук В., Келли Б.П., Харрисон Л., Мохамед Г., Хан Б. Рентгенологическая оценка остеоартрита коленного сустава. Пересмотренная схема, касающаяся выравнивания и деформации. J Ревматол 1999; 26: 641–4. [PubMed] [Google Scholar]

Дерек Т., Кук В., Келли Б.П., Харрисон Л., Мохамед Г., Хан Б. Рентгенологическая оценка остеоартрита коленного сустава. Пересмотренная схема, касающаяся выравнивания и деформации. J Ревматол 1999; 26: 641–4. [PubMed] [Google Scholar]

40 . Акерман С., Копп С., Ролин М. Макроскопический и микроскопический вид рентгенологических данных в височно-нижнечелюстных суставах у пожилых людей. Вскрытие. Int J Oral Maxillofac Surg 1988; 17: 58–63. [PubMed] [Google Scholar]

41 . Цурута А., Ямада К., Ханада К., Хосогай А., Танака Р., Кояма Дж. и др. Изменение толщины крыши суставной ямки и мыщелковой кости: КТ-исследование. Dentomaxillofac Radiol 2003; 32: 217–21. [PubMed] [Google Scholar]

42 . Рудиш А., Эмсхофф Р., Маурер Х., Ковач П., Боднер Г. Патолого-сонографическая корреляция при патологии височно-нижнечелюстного сустава. Евро Радиол 2006; 16: 1750–176. [PubMed] [Академия Google]

43 . Лархейм Т.А. Диагностическая визуализация ВНЧС. В: Обновление знаний по челюстно-лицевой хирургии 2014 г., том V (ОМСКУ V) (Бусайди К.Ф., изд.). Доступно по адресу: http://aaoms2.centrax.com/?page_id=821 [Google Scholar]

В: Обновление знаний по челюстно-лицевой хирургии 2014 г., том V (ОМСКУ V) (Бусайди К.Ф., изд.). Доступно по адресу: http://aaoms2.centrax.com/?page_id=821 [Google Scholar]

44 . Арвидссон Л.З., Смит Х.Дж., Флато Б., Лархейм Т.А. Находки височно-нижнечелюстного сустава у взрослых с длительно существующим ювенильным идиопатическим артритом: оценка КТ и МРТ. Радиология 2010; 256: 191–200. doi: 10.1148/radiol.10091810 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

45 . Алексиу К., Стаматакис Х., Циклакис К. Оценка тяжести остеоартритных изменений височно-нижнечелюстного сустава, связанных с возрастом, с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии. Dentomaxillofac Radiol 2009; 38: 141–7. doi: 10.1259/dmfr/59263880 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

46 . Нах КС. Мыщелковые костные изменения у пациентов с височно-нижнечелюстными расстройствами: исследование КЛКТ. Imaging Sci Dent 2012; 42: 249–53. doi: 10.5624/isd.2012.42.4.249 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

47 . Дос Аньос Понтуаль М.Л., Фрейре Дж.С., Барбоза Дж.М., Фразао М.А., Дос Аньос Понтуаль А. Оценка костных изменений в височно-нижнечелюстном суставе с помощью конусно-лучевой КТ. Dentomaxillofac Radiol 2012; 41: 24–9. doi: 10.1259/dmfr/17815139 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Дос Аньос Понтуаль М.Л., Фрейре Дж.С., Барбоза Дж.М., Фразао М.А., Дос Аньос Понтуаль А. Оценка костных изменений в височно-нижнечелюстном суставе с помощью конусно-лучевой КТ. Dentomaxillofac Radiol 2012; 41: 24–9. doi: 10.1259/dmfr/17815139 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

48 . Палконет Г., Ладлоу Дж. Б., Тиндалл Д. А., Лим П. Ф. Корреляция результатов конусно-лучевой КТ с болью в височно-нижнечелюстном суставе остеоартритного происхождения. Dentomaxillofac Radiol 2012; 41: 126–30. дои: 10.1259/dmfr/60489374 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

49 . Хелкимо М. Исследования функции и дисфункции жевательной системы. II. Индекс анамнестической и клинической дисфункции и окклюзионного состояния. Свен Тандлак Тидскр 1974; 67: 101–21. [PubMed] [Google Scholar]

50 . Su N, Liu Y, Yang X, Luo Z, Shi Z. Корреляция между костными изменениями, измеренными с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии, и индексом клинической дисфункции у пациентов с остеоартритом височно-нижнечелюстного сустава. J Craniomaxillofac Surg 2014; 42: 1402–1407. doi: 10.1016/j.jcms.2014.04.001 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

J Craniomaxillofac Surg 2014; 42: 1402–1407. doi: 10.1016/j.jcms.2014.04.001 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

51 . Фу К.И., Ли Ю.В., Чжан З.К., Ма Х.К. Остеонекроз мыщелка нижней челюсти как предвестник остеоартроза: клинический случай. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009; 107: e34–8. doi: 10.1016/j.tripleo.2008.09.013 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

52 . Лархейм Т.А., Вестессон П.Л., Хикс Д.Г., Эрикссон Л., Браун Д.А. Остеонекроз височно-нижнечелюстного сустава: корреляция магнитно-резонансной томографии и гистологии. J Oral Maxillofac Surg 1999; 57: 888–98. [PubMed] [Google Scholar]

53 . Кришьяне З., Уртане И., Крумина Г., Неймане Л., Раговска И. Распространенность остеоартрита ВНЧС у бессимптомных пациентов с зубочелюстными деформациями: исследование конусно-лучевой КТ. Int J Oral Maxillofac Surg 2012; 41: 690–5. doi: 10.1016/j.ijom.2012.03.006 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

54 . Севиданес Л.Х., Хаджати А.К., Паниагуа Б., Лим П.Ф., Уокер Д.Г., Палконет Г. и др. Количественная оценка мыщелковой резорбции при остеоартрозе височно-нижнечелюстного сустава. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2010; 110: 110–17. doi: 10.1016/j.tripleo.2010.01.008 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Севиданес Л.Х., Хаджати А.К., Паниагуа Б., Лим П.Ф., Уокер Д.Г., Палконет Г. и др. Количественная оценка мыщелковой резорбции при остеоартрозе височно-нижнечелюстного сустава. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2010; 110: 110–17. doi: 10.1016/j.tripleo.2010.01.008 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

55 . Паниагуа Б., Севиданес Л., Уокер Д., Чжу Х., Го Р., Стайнер М. Клиническое применение SPHARM-PDM для количественной оценки остеоартрита височно-нижнечелюстного сустава. Comput Med Imaging Graph 2011; 35: 345–52. doi: 10.1016/j.compmedimag.2010.11.012 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

56 . Kijima N, Honda K, Kuroki Y, Sakabe J, Ejima K, Nakajima I. Взаимосвязь между характеристиками пациента, морфологией головки нижней челюсти и толщиной свода суставной ямки в симптоматических височно-нижнечелюстных суставах. Dentomaxillofac Radiol 2007; 36: 277–81. [PubMed] [Google Scholar]

57 . Эджима К., Шульце Д., Стиппиг А., Мацумото К., Роттке Д., Хонда К. Взаимосвязь между толщиной свода суставной ямки, морфологией мыщелка и оставшимися зубами у бессимптомных европейских пациентов на основе наборов данных конусно-лучевой КТ. Dentomaxillofac Radiol 2013; 42:

Эджима К., Шульце Д., Стиппиг А., Мацумото К., Роттке Д., Хонда К. Взаимосвязь между толщиной свода суставной ямки, морфологией мыщелка и оставшимися зубами у бессимптомных европейских пациентов на основе наборов данных конусно-лучевой КТ. Dentomaxillofac Radiol 2013; 42:

58 . Никерсон Дж. В., Беринг Г. Естественное течение остеоартроза, связанное с внутренним расстройством височно-нижнечелюстного сустава. Oral Maxillofac Surg Clin North Am 1989; 1: 27–45. [Google Scholar]

59 . Огус Х. Дегенеративное заболевание височно-нижнечелюстного сустава у молодых людей. Br J Oral Surg 1979; 17: 17–26. [PubMed] [Google Scholar]

60 . Кацберг Р.В., Таллентс Р.Х., Хаякава К., Миллер Т.Л., Госке М.Дж., Вуд Б.П. Внутренние нарушения височно-нижнечелюстного сустава: данные в детской возрастной группе. Радиология 1985; 154: 125–7. [PubMed] [Академия Google]

[PubMed] [Академия Google]

61 . Чо БХ, Юнг Ю.Х. Остеоартритные изменения и мыщелковое расположение височно-нижнечелюстного сустава у корейских детей и подростков. Imaging Sci Dent 2012; 42: 169–74. doi: 10.5624/isd.2012.42.3.169 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

62 . Шеллхас К.П., Пайпер М.А., Омли М.Р. Ремоделирование лицевого скелета из-за дегенерации височно-нижнечелюстного сустава: визуализирующее исследование 100 пациентов. AJNR Am J Neuroradiol 1990; 11: 541–51. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

63 . Westesson PL, Tallents RH, Katzberg RW, Guay JA. Рентгенологическая оценка асимметрии нижней челюсти. AJNR Am J Neuroradiol 1994; 15: 991–99. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

64 . Ямада К., Сайто И., Ханада К., Хаяши Т. Наблюдение за тремя случаями остеоартрита височно-нижнечелюстного сустава и морфологией нижней челюсти в подростковом возрасте с использованием спиральной КТ. J Оральная реабилитация 2004 г.; 31: 298–305. [PubMed] [Google Scholar]

J Оральная реабилитация 2004 г.; 31: 298–305. [PubMed] [Google Scholar]

65 . Сакабе Р., Сакабе Дж., Куроки Ю., Накадзима И., Кидзима Н., Хонда К. Оценка височно-нижнечелюстных нарушений у детей с использованием ограниченной конусно-лучевой компьютерной томографии: клинический случай. J Clin Pediatr Dent 2006; 31: 14–16. [PubMed] [Google Scholar]

66 . Ван Чж, Цзян Л, Чжао ЮП, Ма ХС. Исследование рентгенологических признаков остеоартроза височно-нижнечелюстного сустава с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии у подростков. [На китайском языке] J Peking Univ Health Sci 2013; 45: 280–5. [PubMed] [Google Scholar]

67 . Икеда К., Кавамура А. Смещение диска и изменение положения мыщелка. Dentomaxillofac Radiol 2013; 42: 84227642. doi: 10.1259/dmfr/84227642 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

68 . Лархейм Т.А. Височно-нижнечелюстной сустав у детей без патологии суставов. Acta Radiol Diagn (Stockh) 1981; 22: 85–8. [PubMed] [Google Scholar]

[PubMed] [Google Scholar]

69 . Лей Дж., Лю М.К., Яп А.Ю., Фу К.Ю. Мыщелковое субхондральное образование кортикальной кости у подростков и молодых людей. Br J Oral Maxillofac Surg 2013; 51: 63–8. doi: 10.1016/j.bjoms.2012.02.006 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

70 . Джейкобсон Дж. А., Гириш Г., Цзян И., Резник Д. Рентгенологическая оценка артрита: воспалительные состояния. Радиология 2008; 248: 378–89. doi: 10.1148/radiol.2482062110 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

71 . Hajati AK, Alstergren P, Nasstrom K, Bratt J, Kopp S. Эндогенный глутамат в сочетании с воспалительными и гормональными факторами модулирует резорбцию костной ткани височно-нижнечелюстного сустава у пациентов с ранним ревматоидным артритом. J Oral Maxillofac Surg 2009; 67: 1895–903. doi: 10.1016/j.joms.2009.04.056 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

72 . Арвидссон Л.З., Фьельд М.Г., Смит Х.Дж., Флатё Б., Огаард Б., Лархейм Т. А. Нарушение черепно-лицевого роста связано с аномалиями височно-нижнечелюстного сустава у пациентов с ювенильным идиопатическим артритом, но при 27-летнем наблюдении также был обнаружен нормальный профиль лица. Scand J Rheumatol 2010; 39: 373–9. doi: 10.3109/03009741003685624 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

А. Нарушение черепно-лицевого роста связано с аномалиями височно-нижнечелюстного сустава у пациентов с ювенильным идиопатическим артритом, но при 27-летнем наблюдении также был обнаружен нормальный профиль лица. Scand J Rheumatol 2010; 39: 373–9. doi: 10.3109/03009741003685624 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

73 . Фьельд М., Арвидссон Л., Смит Х.Дж., Флатё Б., Огаард Б., Лархейм Т. Взаимосвязь между течением заболевания височно-нижнечелюстных суставов и ротацией роста нижней челюсти у пациентов с ювенильным идиопатическим артритом в период с детства до зрелого возраста. Pediatr Rheumatology Online J 2010; 8: 13. doi: 10.1186/1546-0096-8-13 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

74 . Лархейм Т.А., Дориа А.С., Кирхус Э., Парра Д.А., Келленбергер С.Дж., Арвидссон Л.З. Визуализация ВНЧС у пациентов с ЮИА — обзор. Семин Ортод 2015; под давлением.

75 . Лархейм Т.А., Хойераал Х.М., Стабрун А.Е., Хаанаес Х.Р. Височно-нижнечелюстной сустав при ювенильном ревматоидном артрите. Рентгенологические изменения, связанные с клинико-лабораторными показателями у 100 детей. Scand J Rheumatol 1982; 11: 5–12. [PubMed] [Google Scholar]

Рентгенологические изменения, связанные с клинико-лабораторными показателями у 100 детей. Scand J Rheumatol 1982; 11: 5–12. [PubMed] [Google Scholar]

76 . Арабшахи Б., Крон Р.К. Артрит височно-нижнечелюстного сустава при ювенильном идиопатическом артрите: забытый сустав. Curr Opin Rheumatol 2006; 18:490–5. [PubMed] [Google Scholar]

77 . Твилт М., Шультен А.Дж., Вершур Ф., Виссе Л., Праль-Андерсен Б., ван Суйлеком-Смит Л.В. Долгосрочное наблюдение за поражением височно-нижнечелюстного сустава при ювенильном идиопатическом артрите. Ревматоидный артрит 2008; 59: 546–52. doi: 10.1002/art.23532 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

78 . Дворкин С.Ф., ЛеРеш Л. Исследовательские диагностические критерии височно-нижнечелюстных расстройств: обзор, критерии, исследования и спецификации, критика. J Craniomandib Disord 1992; 6: 301–55. [PubMed] [Google Scholar]

79 . Ферраз А.М., младший, Девито К.Л., Гимарайнш Д.П. Височно-нижнечелюстные расстройства у больных ювенильным идиопатическим артритом: клиническая оценка и корреляция с данными конусно-лучевой компьютерной томографии. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2012; 114: e51–7. doi: 10.1016/j.oooo.2012.02.010 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2012; 114: e51–7. doi: 10.1016/j.oooo.2012.02.010 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

80 . Huntjens E, Kiss G, Wouters C, Carels C. Мыщелковая асимметрия у детей с ювенильным идиопатическим артритом, оцененная с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии. Евро J Ортод 2008; 30: 545–51. doi: 10.1093/ejo/cjn056 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

81 . Фарронато Г., Гараджола У., Карлетти В., Крессони П., Меркатали Л., Фарронато Д. Изменение морфологии мыщелков и нижней челюсти при ювенильном идиопатическом артрите: конусно-лучевое объемное изображение. [На итальянском языке] Minerva Stomatol 2010; 59: 519–34. [PubMed] [Google Scholar]

82 . Стоуструп П., Куселер А., Кристенсен К.Д., Херлин Т., Педерсен Т.К. Ортопедическое лечение шиной может уменьшить асимметрию нижней челюсти, вызванную односторонним поражением височно-нижнечелюстного сустава при ювенильном идиопатическом артрите. Евро J Ортод 2013; 35: 191–8. doi: 10.1093/ejo/cjr116 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Евро J Ортод 2013; 35: 191–8. doi: 10.1093/ejo/cjr116 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

83 . Коос Б., Царибачев Н., Ботт С., Цисельски Р., Годт А. Классификация эрозии височно-нижнечелюстного сустава, артрита и воспаления у пациентов с ювенильным идиопатическим артритом. J Orofac Orthop 2013; 74: 506–19. doi: 10.1007/s00056-013-0166-8 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

84 . Meng Q, Chen S, Long X, Cheng Y, Deng M, Cai H. Клинические и рентгенографические характеристики мыщелковой остеохондромы. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2012; 114: е66–74. doi: 10.1016/j.oooo.2012.01.016 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

85 . Вентурин Дж.С., Синтаку В.Х., Шигета Ю., Огава Т., Ле Б., Кларк Г.Т. Мыщелковая аномалия височно-нижнечелюстного сустава: оценка, планирование лечения и хирургический подход. J Oral Maxillofac Surg 2010; 68: 1189–1196. doi: 10.1016/j.joms.2009.08.002 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

86 . Олате С., Алмейда А., Алистер Дж. П., Наварро П., Нетто Х. Д., де Мораес М. Лицевая асимметрия и мыщелковая гиперплазия: соображения для диагностики у 27 последовательных пациентов. Int J Clin Exp Med 2013; 6: 937–41. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Олате С., Алмейда А., Алистер Дж. П., Наварро П., Нетто Х. Д., де Мораес М. Лицевая асимметрия и мыщелковая гиперплазия: соображения для диагностики у 27 последовательных пациентов. Int J Clin Exp Med 2013; 6: 937–41. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

87 . Баласундарам А., Гейст Дж. Р., Гордон С. К., Классер Г. Д. Рентгенологическая диагностика синовиального хондроматоза височно-нижнечелюстного сустава: клинический случай. J Can Dent Assoc 2009; 75: 711–14. [PubMed] [Google Scholar]

88 . Мацумото К., Сато Т., Иванари С., Камеока С., Оки Х., Комияма К. и др. Применение артрографии в диагностике синовиального хондроматоза височно-нижнечелюстного сустава. Dentomaxillofac Radiol 2013; 42: 15388284. doi: 10.1259/dmfr/15388284 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

89 . Cunha CO, Pinto LM, de Mendonca LM, Saldanha AD, Conti AC, Conti PC. Двусторонний бессимптомный фиброзный анкилоз височно-нижнечелюстного сустава, связанный с ревматоидным артритом: клинический случай. Браз Дент J 2012; 23: 779–82. [PubMed] [Google Scholar]

Браз Дент J 2012; 23: 779–82. [PubMed] [Google Scholar]

90 . Шульце Д. Метастаз бронхиальной карциномы в левый мыщелковый отросток. Квинтэссенция Int 2008; 39: 616. [PubMed] [Google Scholar]

91 . Лархейм Т.А., Вестессон П.Л.А. Челюстно-лицевая томография . 1-е изд. Берлин, Германия: Springer; 2006. [Google Scholar]

92 . Tecco S, Saccucci M, Nucera R, Polimeni A, Pagnoni M, Cordasco G и др. Объем и поверхность мыщелков у молодых взрослых людей европеоидной расы. BMC Med Imaging 2010; 10: 28. doi: 10.1186/1471-2342-10-28 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

93 . Schilling J, Gomes LC, Benavides E, Nguyen T, Paniagua B, Styner M, et al. Региональное 3D-наложение для оценки морфологии мыщелков височно-нижнечелюстного сустава. Dentomaxillofac Radiol 2014; 43: 20130273. doi: 10.1259/dmfr.20130273 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

94. Goncalves JR, Wolford LM, Cassano DS, da Porciuncula G, Paniagua B, Cevidanes LH. Изменения мыщелка височно-нижнечелюстного сустава после продвижения челюстно-нижнечелюстного сустава и репозиции суставного диска. J Oral Maxillofac Surg 2013; 71: 1759.e1–15. doi: 10.1016/j.joms.2013.06.209 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Изменения мыщелка височно-нижнечелюстного сустава после продвижения челюстно-нижнечелюстного сустава и репозиции суставного диска. J Oral Maxillofac Surg 2013; 71: 1759.e1–15. doi: 10.1016/j.joms.2013.06.209 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

95 . Икеда К., Кавамура А. Оценка оптимального положения мыщелков с помощью ограниченной конусно-лучевой компьютерной томографии. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2009; 135: 495–501. doi: 10.1016/j.ajodo.2007.05.021 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

96 . Икеда К., Кавамура А., Икеда Р. Оценка оптимального положения мыщелков в коронарной и аксиальной плоскостях с помощью ограниченной конусно-лучевой компьютерной томографии. J Протез 2011; 20: 432–438. doi: 10.1111/j.1532-849X.2011.00730.x [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

97 . Милоглу О., Йылмаз А.Б., Йылдырым Э., Акгуль Х.М. Пневматизация суставного бугра на конусно-лучевой компьютерной томографии: распространенность, характеристика и обзор литературы. Dentomaxillofac Radiol 2011; 40: 110–4. doi: 10.1259/dmfr/75842018 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Dentomaxillofac Radiol 2011; 40: 110–4. doi: 10.1259/dmfr/75842018 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

98 . Чо БХ, Юнг Ю.Х. Нетравматические раздвоения мыщелков нижней челюсти у бессимптомных и симптоматических пациентов с височно-нижнечелюстным суставом. Imaging Sci Dent 2013; 43: 25–30. doi: 10.5624/isd.2013.43.1.25 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

99 . Almasan OC, Hedesiu M, Baciut G, Baciut M, Bran S, Jacobs R. Нетравматический двусторонний раздвоенный мыщелок и прерывистый суставной замок: отчет о случае и обзор литературы. J Oral Maxillofac Surg 2011; 69: e297–303. doi: 10.1016/j.joms.2011.03.072 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

100 . Утсман Р.А., Классер Г.Д., Падилья М. Гиперплазия короноида у педиатрического пациента: клинический случай и обзор литературы. J Calif Dent Assoc 2013; 41: 766–70. [PubMed] [Google Scholar]

101 . Сумбуллу М.А., Чаглаян Ф. , Акгюль Х.М., Йылмаз А.Б. Рентгенологическое исследование морфологии суставного возвышения с помощью конусно-лучевой КТ. Dentomaxillofac Radiol 2012; 41: 234–40. doi: 10.1259/dmfr/24780643 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

, Акгюль Х.М., Йылмаз А.Б. Рентгенологическое исследование морфологии суставного возвышения с помощью конусно-лучевой КТ. Dentomaxillofac Radiol 2012; 41: 234–40. doi: 10.1259/dmfr/24780643 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

102 . Шахиди С., Войдани М., Пакнахад М. Корреляция между крутизной суставного возвышения, измеренной с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии, и индексом клинической дисфункции у пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2013; 116: 91–7. doi: 10.1016/j.oooo.2013.04.001 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

103 . Ильгуй Д., Ильгуй М., Фисекчиоглу Э., Долекоглу С., Эрсан Н. Наклон суставного возвышения, высота и морфология мыщелка на конусно-лучевой компьютерной томографии. Журнал Scientific World 2014; 2014: 761714. doi: 10.1155/2014/761714 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

104 . Лю М.К., Чен Х. М., Яп А.Ю., Фу К.Ю. Мыщелковое ремоделирование, сопровождающее шинную терапию: конусно-лучевая компьютерная томография пациентов со смещением диска височно-нижнечелюстного сустава. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2012; 114: 259–65. doi: 10.1016/j.oooo.2012.03.004 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

М., Яп А.Ю., Фу К.Ю. Мыщелковое ремоделирование, сопровождающее шинную терапию: конусно-лучевая компьютерная томография пациентов со смещением диска височно-нижнечелюстного сустава. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2012; 114: 259–65. doi: 10.1016/j.oooo.2012.03.004 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

105 . Курт Х., Орхан К., Аксой С., Курсун С., Акбулут Н., Билеченоглу Б. Оценка морфологии верхнего полукружного канала с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии: возможная корреляция симптомов височно-нижнечелюстного сустава. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2014; 117: e280–8. doi: 10.1016/j.oooo.2014.01.011 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

106 . Чен К.С., Лин К.С., Чен Ю.Дж., Хун С.В., Лу Т.В. Способ измерения трехмерной кинематики нижней челюсти in vivo с использованием одноплоскостной рентгеноскопии. Dentomaxillofac Radiol 2013; 42: 95958184. doi: 10.1259/dmfr/95958184 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

107 . Honda K, Bjørnland T. Техника пункции под визуальным контролем для верхнего височно-нижнечелюстного сустава: ценность конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ). Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006; 102: 281–6. [PubMed] [Google Scholar]

Honda K, Bjørnland T. Техника пункции под визуальным контролем для верхнего височно-нижнечелюстного сустава: ценность конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ). Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006; 102: 281–6. [PubMed] [Google Scholar]

108 . Matsumoto K, Bjornland T, Kai Y, Honda M, Yonehara Y, Honda K. Техника пункции полости верхнего височно-нижнечелюстного сустава под визуальным контролем: клиническое сравнение с традиционной техникой пункции. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2011; 111: 641–8. doi: 10.1016/j.tripleo.2011.01.019 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

109 . Фрайбак Д.Г., Торнбери Дж.Р. Эффективность диагностической визуализации. Med Decis Making 1991; 11: 88–94. [PubMed] [Google Scholar]

110 . де Бур Э.В., Дейкстра П.У., Стегенга Б., де Бонт Л.Г., Спийкервет Ф.К. Значение конусно-лучевой компьютерной томографии в диагностике и лечении заболеваний височно-нижнечелюстного сустава. Br J Oral Maxillofac Surg 2014; 52: 241–6. doi: 10.1016/j.bjoms.2013.12.007 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Br J Oral Maxillofac Surg 2014; 52: 241–6. doi: 10.1016/j.bjoms.2013.12.007 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Алгоритм автоматического анализа для получения стандартных данных формы зубов и нижней челюсти с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии

Abstract

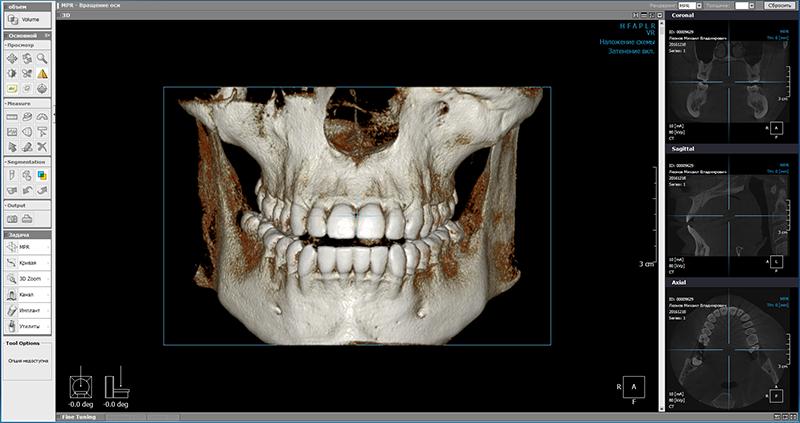

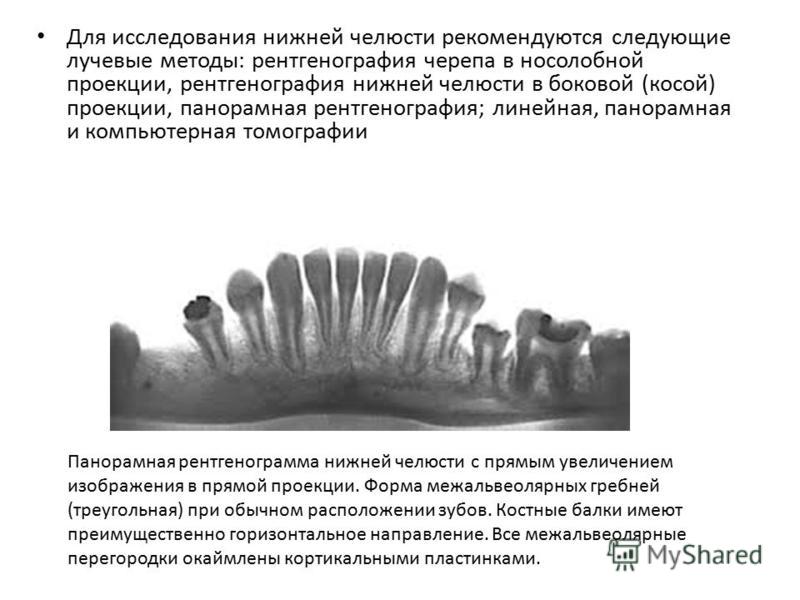

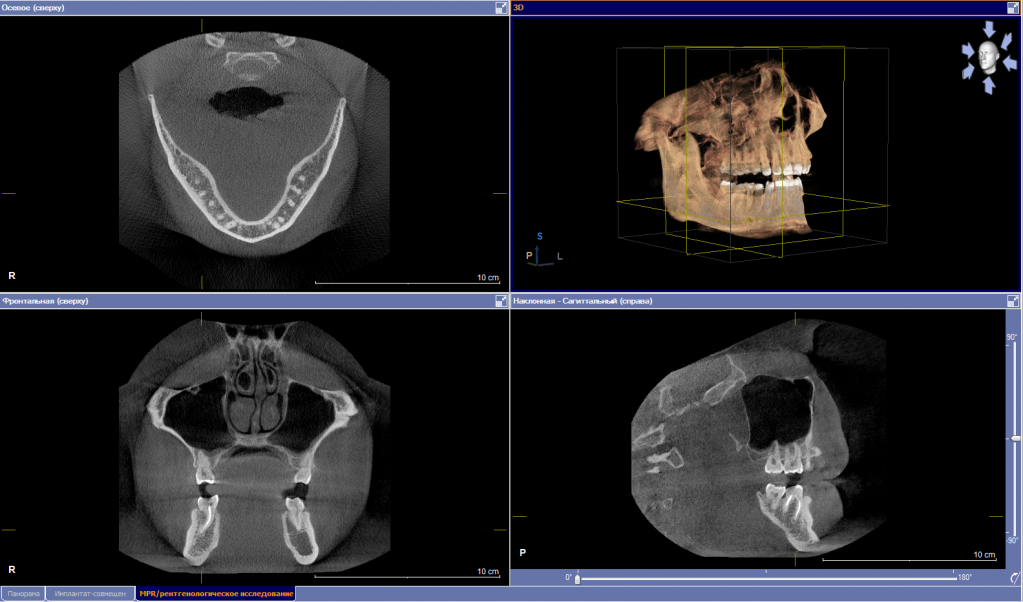

Это исследование направлено на внедрение нового алгоритма, разработанного с использованием данных ретроспективной конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) для автоматического получения стандартной формы зубной и нижнечелюстной дуги для оптимального панорамного фокального желоба. Была разработана специальная программа для анализа формы каждой дуги из 30 случайно отобранных изображений КЛКТ. Во-первых, объемные данные нижней челюсти были бинаризированы и спроецированы в аксиальном направлении для получения 2-мерных изображений дуги. Во-вторых, 30 нижнечелюстных дуг пациентов были наложены на центр билатеральных дистальных контактных точек нижнечелюстных клыков для создания средней формы дуги. В-третьих, центр и граница панорамной фокальной впадины были получены с помощью сглаживающих сплайнов. В результате удалось получить минимальную толщину и переход фокальной впадины. Если этот новый алгоритм применить к большим данным ретроспективных изображений КЛКТ, стандартные фокальные впадины могут быть установлены по расе, полу и возрастной группе, что улучшит качество изображения при панорамной рентгенографии зубов.

В-третьих, центр и граница панорамной фокальной впадины были получены с помощью сглаживающих сплайнов. В результате удалось получить минимальную толщину и переход фокальной впадины. Если этот новый алгоритм применить к большим данным ретроспективных изображений КЛКТ, стандартные фокальные впадины могут быть установлены по расе, полу и возрастной группе, что улучшит качество изображения при панорамной рентгенографии зубов.

Введение

Панорамная рентгенография является широко используемым методом визуализации при рутинном стоматологическом осмотре. Поскольку область головы и шеи содержит сложные и важные структуры, а панорамная рентгенография используется в качестве первого диагностического инструмента для скрининга заболеваний, важно получить адекватное качество изображения 1,2 . Этот метод создает томографическое изображение с использованием определенной трехмерной (3D) искривленной зоны или фокальной впадины (слоя изображения), в которой структуры достаточно хорошо определены 3 .

Хотя сообщалось о различных формах и размерах дуг в зависимости от расы, пола и возрастных групп 4,5,6,7 , мало что сообщалось о средних формах дуг. Поэтому фокальный желоб, построенный по средней форме дуги, различается по маркам оборудования 8,9,10 . Кроме того, в открытом доступе нет ни критериев сбора данных каждого производителя, ни метода создания средней формы дуги и фокальной впадины. Несоответствие фокальной впадины может стать препятствием для стандартизации панорамной рентгенографии, а вытекающие из этого различия в изображениях могут повлиять на точность диагностики несколькими способами 11,12 . Во-первых, разное увеличение разных брендов приводит к разным измерениям одних и тех же анатомических структур. Поскольку многие стоматологи по-прежнему полагаются на панорамную рентгенографию при планировании имплантации, возможность неправильной оценки горизонтальной и вертикальной длины костных или нервных структур может увеличить риски, связанные с имплантацией 13 . Во-вторых, различия в искажении изображения и формировании фантомного изображения могут маскировать существующую патологию 14 . Это также может увеличить вероятность пропуска существующего поражения или послеоперационного рецидива поражения. Кроме того, неунифицированная панорамная фокальная борозда стала камнем преткновения при разработке стандартных фантомов для регулярной оценки качества изображения панорамной рентгенографии. Следовательно, необходимо получить средние формы зубных дуг для каждой расы, пола и возрастной группы и интегрировать эту информацию со стандартной фокальной впадиной, полученной с использованием коммерческого панорамного рентгенографического оборудования, чтобы получить надежное качество изображения.

Во-вторых, различия в искажении изображения и формировании фантомного изображения могут маскировать существующую патологию 14 . Это также может увеличить вероятность пропуска существующего поражения или послеоперационного рецидива поражения. Кроме того, неунифицированная панорамная фокальная борозда стала камнем преткновения при разработке стандартных фантомов для регулярной оценки качества изображения панорамной рентгенографии. Следовательно, необходимо получить средние формы зубных дуг для каждой расы, пола и возрастной группы и интегрировать эту информацию со стандартной фокальной впадиной, полученной с использованием коммерческого панорамного рентгенографического оборудования, чтобы получить надежное качество изображения.

В предыдущем исследовании сравнивались средние формы зубных дуг 3 этнических групп с использованием 2-мерной (2D) субменто-вертексной рентгенографии 15 . Их метод требовал времени и усилий, потому что требовал ручного рисования центра нижней челюсти и определения около 50 точек. Они также использовали небольшое количество данных (35 пациентов) для представления каждого пола и этнической группы. В других исследованиях использовалось только от 12 до 18 точек для получения центральной кривой зубной дуги 16,17 . Для обработки больших данных для получения стандартной формы зубного ряда из ретроспективных изображений трехмерной конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ), которые имеют высокую точность размеров и надежность 18 необходима разработка автоматического алгоритма.

Они также использовали небольшое количество данных (35 пациентов) для представления каждого пола и этнической группы. В других исследованиях использовалось только от 12 до 18 точек для получения центральной кривой зубной дуги 16,17 . Для обработки больших данных для получения стандартной формы зубного ряда из ретроспективных изображений трехмерной конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ), которые имеют высокую точность размеров и надежность 18 необходима разработка автоматического алгоритма.

Целью данного исследования является введение нового и удобного алгоритма получения средней формы зубной и нижнечелюстной дуги с использованием ретроспективных данных КЛКТ, который можно использовать в исследовании больших данных для установления стандартных фокальных желобов для панорамной рентгенографии.

Материалы и методы

Заявление об этике

Это исследование было проведено с одобрения нашего Институционального наблюдательного совета (IRB) (2-2015-0044) нашей университетской стоматологической клиники. Это исследование имело ретроспективный дизайн, и все данные были проанализированы анонимно. IRB нашей стоматологической больницы отказался от необходимости получения индивидуального информированного согласия. Это исследование соответствует требованиям HIPAA, и все методы были выполнены в соответствии с соответствующими руководящими принципами и правилами нашей стоматологической больницы.

Это исследование имело ретроспективный дизайн, и все данные были проанализированы анонимно. IRB нашей стоматологической больницы отказался от необходимости получения индивидуального информированного согласия. Это исследование соответствует требованиям HIPAA, и все методы были выполнены в соответствии с соответствующими руководящими принципами и правилами нашей стоматологической больницы.

Снимки КЛКТ

Данные КЛКТ были случайным образом ретроспективно собраны у 30 пациентов (таблица 1), которым была выполнена КЛКТ из-за клинических проблем, таких как контакт ретенированного третьего моляра с нижнечелюстным каналом и заболевание височно-нижнечелюстного сустава в период с января 2015 г. по декабрь 2016 г. в нашей университетской стоматологической больнице, но не было показано патологических изменений кости ни в одной из мыщелковых головок. Пациенты с хирургическими дефектами, отсутствующими зубами или имплантатами, а также аномалиями прикуса зубов или скелета были исключены. Изображения КЛКТ были получены обученными техниками с окклюзионной плоскостью, параллельной полу, и средней сагиттальной плоскостью, перпендикулярной полу. Аппарат Alphard 3030 (Alphard Roentgen Ind., Киото, Япония) использовался для получения изображений КЛКТ с условиями экспозиции 80 кВ и 5 мА с полем зрения 154 мм × 154 мм.

Изображения КЛКТ были получены обученными техниками с окклюзионной плоскостью, параллельной полу, и средней сагиттальной плоскостью, перпендикулярной полу. Аппарат Alphard 3030 (Alphard Roentgen Ind., Киото, Япония) использовался для получения изображений КЛКТ с условиями экспозиции 80 кВ и 5 мА с полем зрения 154 мм × 154 мм.

Полноразмерный стол

Обработка изображений

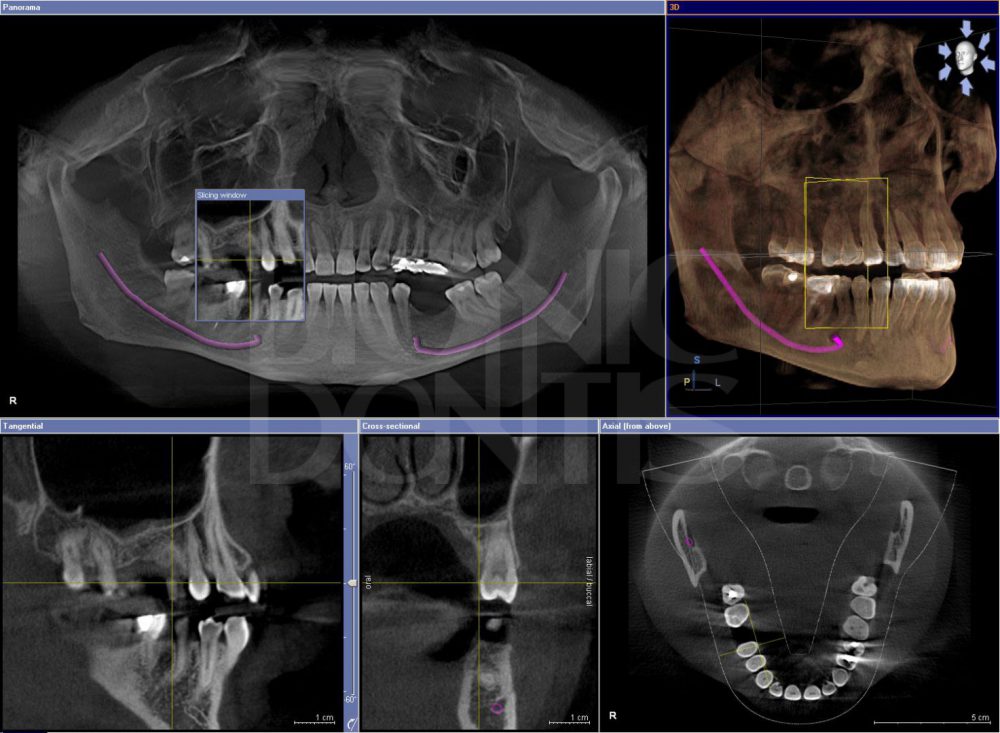

Специализированная компьютерная программа была создана с использованием MATLAB 2016a (MathWorks, Natick, MA, USA) и использована для создания и анализа средней формы дуги. Два стоматолога обрабатывали изображения дважды с интервалом в 2 недели. На рисунке 1 показана блок-схема обработки и анализа изображения.

Рисунок 1 Блок-схема обработки и анализа изображений. После предварительной обработки изображения и определения дистальных контактных точек билатеральных клыков была выполнена бинаризация и генерация средней формы дуги. Затем анализировались центр, границы и минимальная толщина фокальной впадины.

Затем анализировались центр, границы и минимальная толщина фокальной впадины.

Полноразмерное изображение

Предварительная обработка изображения и определение дистальных контактных точек билатеральных клыков

- 1)

Нормализация изображения:

Значение интенсивности изображения было нормализовано между 0 и 1 с помощью приведенного ниже уравнения (1).

$$\mathrm{Normalized}\,\mathrm{image}=\frac{\mathrm{Original}\,\mathrm{image}+m}{M+m}$$

(1)

, где m указывает на минимальную интенсивность пикселей, а M указывает на максимальную интенсивность пикселей.

- 2)

Переориентация (поворот франкфуртской плоскости параллельно полу):

- а.

На проекционном изображении средней интенсивности в сагиттальном направлении проведена франкфуртская плоскость, проходящая через нижний край глазницы и верхний край наружного слухового прохода (рис. 2а).

Рисунок 2Переориентация изображения (сагиттальная). ( a ) Используя проекционное изображение средней интенсивности в сагиттальном направлении, была проведена франкфуртская плоскость (красный сегмент), проходящая через 2 точки, определяемые нижним краем орбиты и верхним краем наружного слухового прохода. ( b ) Все изображение было повернуто вокруг центра двух точек, чтобы Франкфуртская плоскость была параллельна полу.

Полноразмерное изображение

- б.

Все 3D-изображение было повернуто вокруг центра двух точек, чтобы Франкфуртская плоскость была параллельна полу (рис.

2b). Эта процедура выравнивает положение головы на изображении для панорамной рентгенографии.

2b). Эта процедура выравнивает положение головы на изображении для панорамной рентгенографии.

- 3)

Удаление лицевой кости (средней и передней), шейных позвонков и височной кости выше головки мыщелка:

Области, препятствующие сегментации, были удалены для стабильной сегментации нижней челюсти.

- а.

Удаление кости средней части лица (венцовое направление).

На коронарном изображении в проекции максимальной интенсивности (MIP) после ручного выбора 2 точек, которые встречаются с обеими ветвями, проходящими через верхушку корня центрального резца верхней челюсти, область выше линии, соединяющей 2 точки, была удалена из всего 3D-изображения ( Рис.

Рис. 3 3а).