Тактика лечения пациентов с переломами нижней челюсти в пределах зубного ряда

По данным J. Boole, в 32,8% случаев линия перелома нижней челюсти приходится на область тела и симфиза. Несмотря на богатый опыт лечения неогнестрельных переломов нижней челюсти в пределах зубного ряда, вопрос о судьбе зуба в плоскости перелома остается открытым [1]. Зуб в линии перелома является потенциальным очагом инфекции, так так обеспечивает попадание содержимого полости рта и продуктов распада некротизированной в результате травмы пульпы зуба в плоскость перелома, что затрудняет регенерацию и способствует возникновению осложнений [9, 11].

Тактика лечения переломов нижней челюсти в пределах зубного ряда претерпевала существенные изменения по мере разработки и последующего усовершенствования антибиотиков, а также методов фиксации отломков. До начала эры антибиотиков зуб, расположенный в плоскости перелома, всегда подлежал удалению. Во многих клинических исследованиях того времени отмечалась его взаимосвязь с осложнениями, возникающими в процессе регенерации, констатировалось также повышение риска инфицирования линии перелома.

Цель данной работы — повышение эффективности лечения переломов нижней челюсти в пределах зубного ряда на основе клинико-физиологического подхода.

Материал и методы

На базе клиники челюстно-лицевой хирургии (ЧЛХ) Университетской клинической больницы (УКБ) №2 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова за 16 мес, с июня 2010 г. по октябрь 2011 г. под наблюдением находились 65 пациентов с переломами нижней челюсти в пределах зубного ряда — 61 мужчина и 4 женщины в возрасте от 18 до 55 лет. Из 65 обследованных у 14 (21,5%) линия перелома проходила изолированно в области тела нижней челюсти, у 29 (44,6%) определялись двусторонние переломы в области тела и мыщелкового отростка нижней челюсти, у 20 (30,7%) — в области тела и в проекции третьего моляра и у 1 (1,5%) пациента выявлен перелом по средней линии. Из дополнительных методов обследования применялись обзорная и прицельная рентгенография, компьютерная томография. У 53 (81,5%) пациентов преобладали следующие симптомы: чувство онемения в зубах нижней челюсти в центральном и боковых отделах, снижение чувствительности слизистой оболочки альвеолярного отростка, мягких тканей нижней губы и подбородка на стороне повреждения.

Результаты и обсуждение

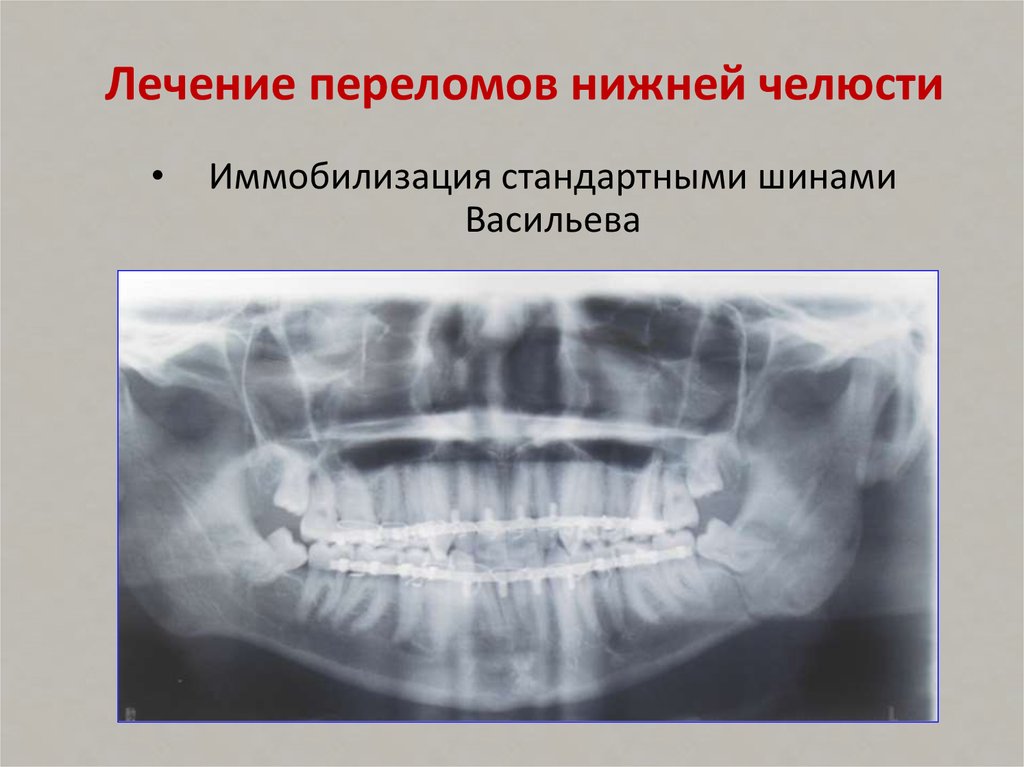

Иммобилизация нижней челюсти при поступлении 60 (92,3%) пациентам была выполнена с помощью назубных шин Тигерштедта и 5 (7,7%) — с помощью мини-винтов, имплантируемых в альвеолярные отростки верхней и нижней челюсти.

При поступлении 7 пациентам удалили зубы, прилегающие к линии перелома, в связи с патологическими изменениями в области пародонта и подвижностью III степени. Всего удалено 7 зубов. На слизистую в области лунки накладывали швы.

В связи с сохранением смещения отломков после иммобилизации 43 (66,1%) пациентам было выполнено оперативное вмешательство в объеме металлоостеосинтеза нижней челюсти. Отломки 39 (90,7%) пациентам фиксировали титановыми пластинами, 4 (9,3%) — скобками из никелид-титана.

В каждой группе было выделено по 2 подгруппы в зависимости от наличия (A) или отсутствия (Б) положительной динамики в данных ЭОД. В группе IA (28 (43,0%) пациентов) восстановление показателей ЭОД в зубах (рис. 1),Рисунок 1. Показатели ЭОД в подгруппе IA. прилегающих к линии перелома, демонстрировало наличие репаративных процессов в пульпе зубов и, как следствие, — их жизнеспособность. В группе IБ (8 (12,3%) пациентов) положительная динамика данных ЭОД отсутствовала: в зубах, прилегающих к линии перелома, констатировался некроз пульпы, вследствие чего такие зубы подвергались эндодонтическому лечению (рис. 2).Рисунок 2. Показатели ЭОД в подгруппе IБ. В группе IIА (18 наблюдений — 27,6%) определялось восстановление порога возбудимости во всех зубах на пораженной стороне, что отражало процессы регенерации нервной ткани (рис. 3).Рисунок 3. Показатели ЭОД в подгруппе IIA. Однако в данной группе у 3 пациентов порог возбудимости в зубе, непосредственно прилегающем к линии перелома, оставался сниженным при общей положительной динамике на пораженной стороне, что свидетельствовало о необратимых изменениях в пульпе зуба, в связи с чем было выполнено эндодонтическое лечение.

В каждой группе было выделено по 2 подгруппы в зависимости от наличия (A) или отсутствия (Б) положительной динамики в данных ЭОД. В группе IA (28 (43,0%) пациентов) восстановление показателей ЭОД в зубах (рис. 1),Рисунок 1. Показатели ЭОД в подгруппе IA. прилегающих к линии перелома, демонстрировало наличие репаративных процессов в пульпе зубов и, как следствие, — их жизнеспособность. В группе IБ (8 (12,3%) пациентов) положительная динамика данных ЭОД отсутствовала: в зубах, прилегающих к линии перелома, констатировался некроз пульпы, вследствие чего такие зубы подвергались эндодонтическому лечению (рис. 2).Рисунок 2. Показатели ЭОД в подгруппе IБ. В группе IIА (18 наблюдений — 27,6%) определялось восстановление порога возбудимости во всех зубах на пораженной стороне, что отражало процессы регенерации нервной ткани (рис. 3).Рисунок 3. Показатели ЭОД в подгруппе IIA. Однако в данной группе у 3 пациентов порог возбудимости в зубе, непосредственно прилегающем к линии перелома, оставался сниженным при общей положительной динамике на пораженной стороне, что свидетельствовало о необратимых изменениях в пульпе зуба, в связи с чем было выполнено эндодонтическое лечение.

Таким образом, 11 (16,9%) пациентам в связи со стойким снижением порога возбудимости пульпы зуба при проведении ЭОД в 11 зубах, прилегающих к линии перелома, было выполнено эндодонтическое лечение.

У всех 65 пациентов как в ранний период после травмы, так и в отдаленные сроки после госпитализации осложнений не отмечалось.

Клиническое наблюдение

Пациент Г., 50 лет, обратился после травмы с жалобами на боли в области нижней челюсти, усиливающиеся при открывании рта, нарушение прикуса. При поступлении больному был поставлен диагноз: двусторонний перелом нижней челюсти в области зуба 4.3 без смещения и в области мыщелкового отростка слева со смещением (рис. 5).Рисунок 5. ОПТГ после травмы. При поступлении признаков посттравматической невропатии нижнего альвеолярного нерва выявлено не было. При проведении ЭОД зуб 4.3 реагировал на силу тока 169 мкА. Пациенту была выполнена иммобилизация нижней челюсти с помощью назубных шин Тигерштедта с зацепными петлями. На контрольных рентгенограммах смещение отломков в области мыщелкового отростка слева после шинирования сохранялось (рис. 6),Рисунок 6. ОПТГ после шинирования. в связи с чем была проведена операция: репозиция и металлоостеосинтез в области мыщелкового отростка слева. Фиксация отломков выполнена одной титановой L-образной мини-пластиной.

ОПТГ после травмы. При поступлении признаков посттравматической невропатии нижнего альвеолярного нерва выявлено не было. При проведении ЭОД зуб 4.3 реагировал на силу тока 169 мкА. Пациенту была выполнена иммобилизация нижней челюсти с помощью назубных шин Тигерштедта с зацепными петлями. На контрольных рентгенограммах смещение отломков в области мыщелкового отростка слева после шинирования сохранялось (рис. 6),Рисунок 6. ОПТГ после шинирования. в связи с чем была проведена операция: репозиция и металлоостеосинтез в области мыщелкового отростка слева. Фиксация отломков выполнена одной титановой L-образной мини-пластиной.

На контрольной ОПТГ после оперативного вмешательства (рис. 7)Рисунок 7. ОПТГ после оперативного вмешательства. титановая мини-пластина фиксирована удовлетворительно, смещение фрагментов в области мыщелкового отростка слева устранено. Послеоперационный период протекал без особенностей. Воспалительных явлений не отмечалось. Послеоперационная рана зажила первичным натяжением, швы сняты на 6-е сутки.

При проведении ЭОД после снятия шин показатель возбудимости пульпы зуба 4.3 составил 70 мкА.

На ОПТГ через 1 мес после операции линии переломов слабо визуализируются. Зафиксировано восстановление порога возбудимости пульпы зуба 4.3 до 50 мкА.

На ОПТГ через 3 мес после металлоостеосинтеза (рис. 8):Рисунок 8. ОПТГ через 3 мес после оперативного вмешательства. практически полное восстановление костной ткани в области переломов и порога возбудимости пульпы зуба до 14 мкА.

На ОПТГ через 6 мес после металлоостеосинтеза (рис. 9)Рисунок 9. ОПТГ через 6 мес после оперативного вмешательства. линия перелома не визуализируется. Порог возбудимости пульпы восстановлен (7 мкА).

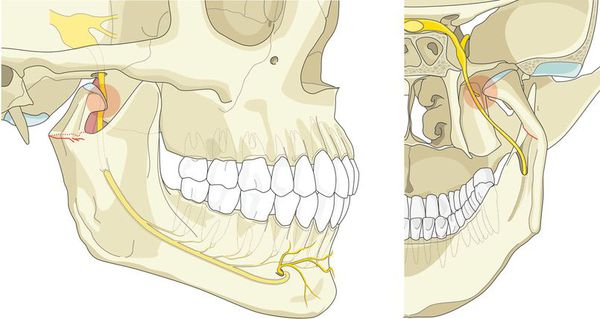

У всех 65 пациентов как в ранний период после травмы, так и в отдаленные сроки после госпитализации осложнений воспалительного характера не отмечалось. Однако электрофизиологические исследования выявили поражения в системе III ветви тройничного нерва при поступлении у 29 (44,6%) из 65 обследованных. Нами установлена корреляционная связь данных ЭОД и клинических симптомов посттравматической невропатии нижнего альвеолярного нерва. Использование данной методики в динамике после травмы продемонстрировало также стойкую посттравматическую невропатию у 11 (16,9%) пациентов через 6 мес и более после травмы. Изменения в системе III ветви тройничного нерва имели обратимый характер у 18 (27,6%) пациентов, из чего можно сделать вывод о механизме повреждения нерва. Обратимые изменения в большей степени связаны с травмой как оболочки, так и самого аксона, вызванной тупым ударом, растяжением, воспалением вокруг нерва или локальной ишемией. Поскольку целостность аксона при этом не нарушена, восстановление происходит за несколько дней или недель. Другая причина обратимых изменений — нарушение непрерывности непосредственно аксона, а не его эпинефральной оболочки.

Однако электрофизиологические исследования выявили поражения в системе III ветви тройничного нерва при поступлении у 29 (44,6%) из 65 обследованных. Нами установлена корреляционная связь данных ЭОД и клинических симптомов посттравматической невропатии нижнего альвеолярного нерва. Использование данной методики в динамике после травмы продемонстрировало также стойкую посттравматическую невропатию у 11 (16,9%) пациентов через 6 мес и более после травмы. Изменения в системе III ветви тройничного нерва имели обратимый характер у 18 (27,6%) пациентов, из чего можно сделать вывод о механизме повреждения нерва. Обратимые изменения в большей степени связаны с травмой как оболочки, так и самого аксона, вызванной тупым ударом, растяжением, воспалением вокруг нерва или локальной ишемией. Поскольку целостность аксона при этом не нарушена, восстановление происходит за несколько дней или недель. Другая причина обратимых изменений — нарушение непрерывности непосредственно аксона, а не его эпинефральной оболочки.

При поступлении пациентам с переломами нижней челюсти в пределах зубного ряда обязательно удаляли зубы из линии перелома в связи с патологическими изменениями в области периодонта и подвижностью III степени. Зубы в линии перелома сохранялись при наличии положительной динамики ЭОД, свидетельствующей о восстановлении порога возбудимости пульпы зуба. Однако в тех случаях, когда положительной динамики не отмечалось, а реакция зуба на раздражение электрическим током оставалась сниженной, зуб в линии перелома подвергался эндодонтическому лечению, в чем, по нашим клиническим данным, нуждались 11 (16,9%) пациентов.

Итак, индивидуальный подход к проблеме зуба в плоскости перелома у пациентов с переломами нижней челюсти в пределах зубного ряда и своевременное эндодонтическое лечение по показаниям дают хороший клинический результат и снижают количество осложнений. Использование ЭОД в динамике облегчает оценку состояния жизнеспособности зуба в плоскости перелома.

Использование ЭОД в динамике облегчает оценку состояния жизнеспособности зуба в плоскости перелома.

симптомы, признаки, виды и методы лечения переломов нижней челюсти в Москве в Центре Хирургии «СМ-Клиника»

Общая информация

Виды

Симптомы

Диагностика

Операции

Экспертное мнение врача

Реабилитация

Вопрос-ответ

Общая информация

Перелом нижней челюсти – это нарушение целостности соответствующей кости. Чаще всего подобная ситуация возникает при механическом воздействии: во время драки, падения, дорожно-транспортного происшествия и т.п. Реже причиной перелома нижней челюсти является снижение прочности кости на фоне остеопороза, роста опухоли, но и в этом случае требуется хотя бы минимальное физическое воздействие. В большинстве случаев лечение проводится хирургическим путем, обеспечивающим надежную фиксацию отломков.

Чаще всего подобная ситуация возникает при механическом воздействии: во время драки, падения, дорожно-транспортного происшествия и т.п. Реже причиной перелома нижней челюсти является снижение прочности кости на фоне остеопороза, роста опухоли, но и в этом случае требуется хотя бы минимальное физическое воздействие. В большинстве случаев лечение проводится хирургическим путем, обеспечивающим надежную фиксацию отломков.

Виды переломов нижней челюсти

Симптомы перелома нижней челюсти

Диагностика

Диагностика переломов нижней челюсти начинается со сбора жалоб и анамнеза, где учитывается давность и обстоятельства получения травмы. Затем следует визуальный осмотр области повреждения, осторожная пальпация челюсти. Для постановки окончательного диагноза назначается рентгенография, а при недостаточной информативности – КТ или МРТ. Если пациенту требуется хирургическое лечение, проводится стандартный комплекс анализов: общий анализ крови и мочи, ЭКГ, рентген органов грудной клетки, тесты на инфекции, а также консультации узких специалистов.

Операции при переломе нижней челюсти

Выбор метода лечения перелома нижней челюсти зависит от места повреждения кости, характера травмы и ее степени. В относительно легких случаях применяется шинирование пострадавшей области, т.е. прочное прикрепление нижнего ряда зубов к верхнему. Если использование этого метода невозможно или нецелесообразно, хирурги выполняют оперативное лечение:

Прямой остеосинтез

открытая операция, в ходе которой врач скрепляет отломки костей с помощью скоб, спиц, пластин, винтов или костного шва

Непрямой остеосинтез

фиксация отломков с помощью специальных аппаратов, которая выполняется через небольшие проколы

Нередко лечение проводится с участием стоматологов, которые удалят пострадавшие зубы и их отломки, а также контролируют состояние сохранившихся зубных единиц.

Экспертное мнение врача

Реабилитация

Вопрос-ответ

Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Все зависит от вида перелома.

Протезирование зубов возможно лишь после полного срастания костной ткани, которое занимает от 1,5 месяцев до года.

Источники

Записаться на прием

поля, отмеченные * необходимы к заполнению

Телефон*

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Запись через сайт является предварительной. Наш сотрудник свяжется с Вами для подтверждения записи к специалисту. Мы гарантируем неразглашение персональных данных и отсутствие рекламных рассылок по указанному вами телефону. Ваши данные необходимы для обеспечения обратной связи и организации записи к специалисту клиники.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Перелом нижней челюсти — StatPearls — NCBI Bookshelf

Непрерывное обучение

Нижняя челюсть — одна из наиболее часто ломающихся лицевых костей, которую часто можно увидеть в отделении неотложной помощи. В этом упражнении рассматривается анатомия нижней челюсти, диагностика и лечение перелома нижней челюсти. Это мероприятие подчеркивает роль межпрофессиональной команды в уходе за пациентами с переломами нижней челюсти.

Цели:

Опишите анатомию нижней челюсти.

Опишите патофизиологию перелома нижней челюсти.

Опишите диагностический инструмент для оценки перелома нижней челюсти.

Опишите лечение перелома нижней челюсти.

Доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.

Введение

Переломы лица составляют сравнительно небольшую долю обращений в отделение неотложной помощи, но из этих травм наиболее распространены переломы носа и нижней челюсти. В то время как подавляющее большинство переломов носа можно лечить без хирургического вмешательства, оперативное вмешательство при переломах нижней челюсти относительно распространено из-за сложности анатомии и функции структуры. Нижняя челюсть представляет собой подвижную кольцеобразную кость, которая часто ломается более чем в одном месте; эти переломы подвержены риску контаминации ран ротовой флорой, могут осложняться наличием зубов в линии перелома и в некоторых случаях могут нарушать проходимость дыхательных путей пациента.[1]

Этиология

Нижняя челюсть является одной из частей переломов лицевых костей, наряду с носовой и скуловой костями. Чаще всего переломы возникают в результате травм, таких как автомобильные аварии, физические ссоры, несчастные случаи на производстве, падения и контактные виды спорта. По этой причине крайне важно обследовать пациентов с переломами нижней челюсти на наличие других сопутствующих травм, включая шейный отдел позвоночника и черепно-мозговые травмы.[1]

По этой причине крайне важно обследовать пациентов с переломами нижней челюсти на наличие других сопутствующих травм, включая шейный отдел позвоночника и черепно-мозговые травмы.[1]

Эпидемиология

Дорожно-транспортные происшествия и ссоры являются основными причинами переломов нижней челюсти в США и во всем мире. В условиях городской травмы на ссоры приходится большинство переломов (50%), а дорожно-транспортные происшествия менее вероятны (29%).%). У мужчин примерно в три раза больше переломов нижней челюсти, чем у женщин, причем большинство из них приходится на третье десятилетие жизни.

Переломы нижней челюсти редко встречаются у детей в возрасте до шести лет, вероятно, из-за относительной выпуклости лба по сравнению с подбородком. Когда они действительно происходят, они часто представляют собой переломы по типу «зеленой ветки».

Патофизиология

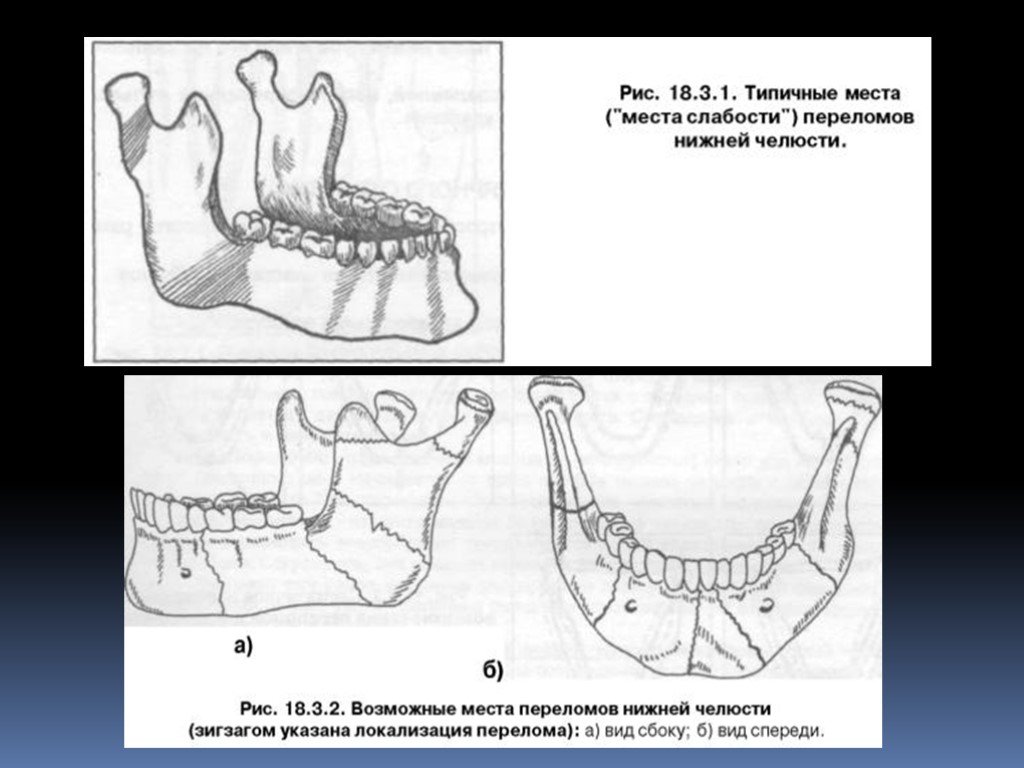

Из-за кольцеобразной структуры множественные переломы наблюдаются более чем в 50% случаев. Наиболее частым сочетанием повреждений является парасимфизарный перелом с контралатеральным углом или подмыщелковый перелом. Хотя исследования различаются по частоте переломов, наиболее распространенными отдельными местами переломов являются тело, мыщелок и угол. Симфизарная/парасимфизарная области реже ломаются, а ветвь и венечный отросток вовлекаются редко. В автомобильных авариях мыщелок был наиболее частым местом перелома; тогда как симфиз чаще всего ломался в мотоциклетных авариях. В случаях нападения угол является наиболее распространенным местом перелома [3].

Хотя исследования различаются по частоте переломов, наиболее распространенными отдельными местами переломов являются тело, мыщелок и угол. Симфизарная/парасимфизарная области реже ломаются, а ветвь и венечный отросток вовлекаются редко. В автомобильных авариях мыщелок был наиболее частым местом перелома; тогда как симфиз чаще всего ломался в мотоциклетных авариях. В случаях нападения угол является наиболее распространенным местом перелома [3].

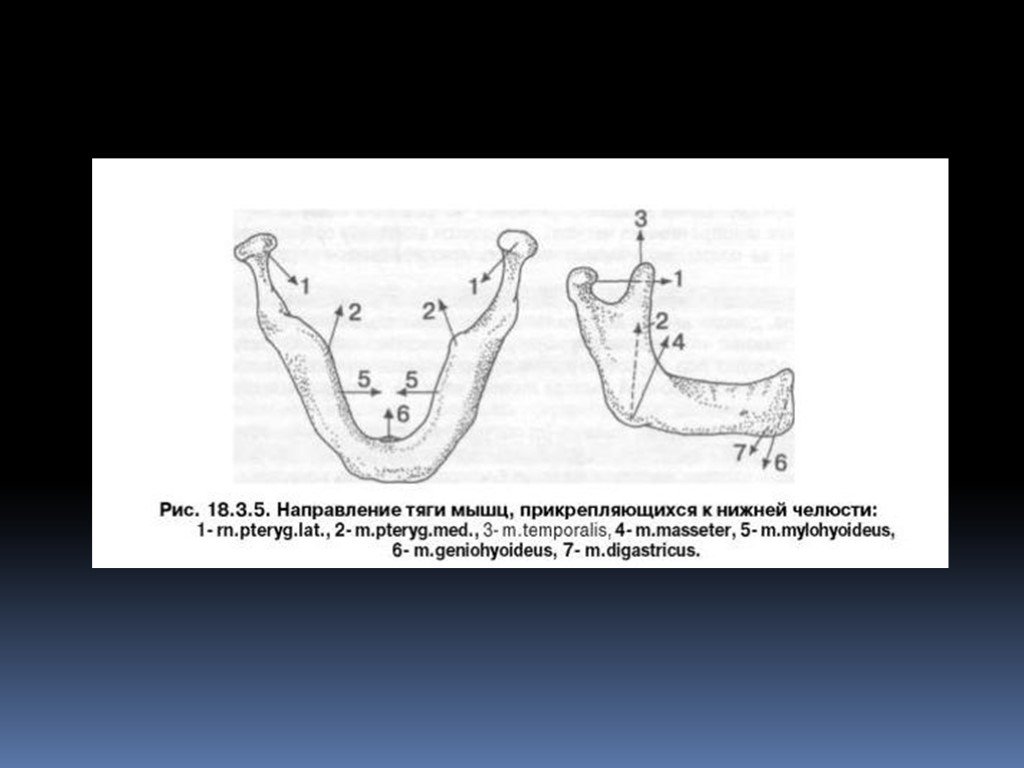

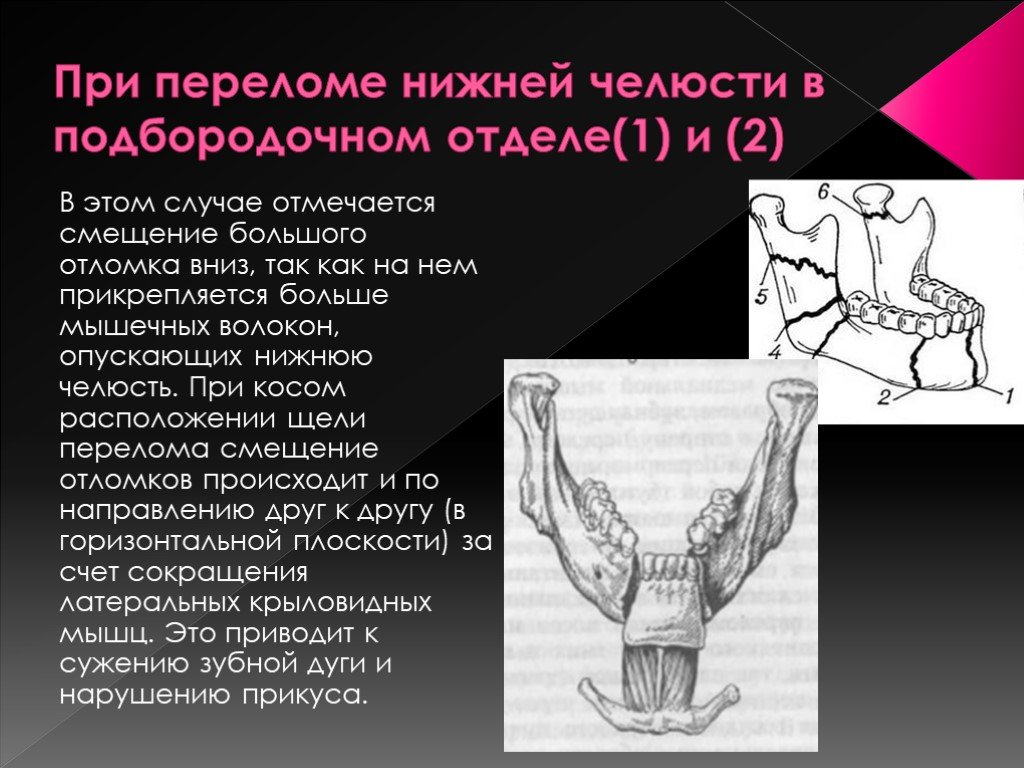

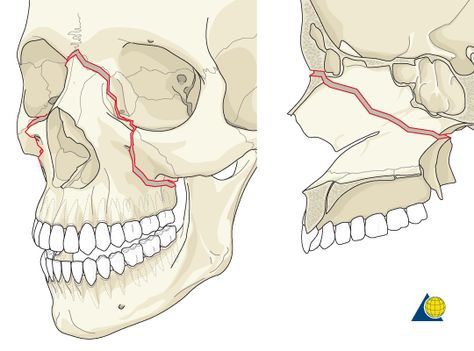

Переломы нижней челюсти можно классифицировать по степени благоприятности, основанной на связи между направлением линии перелома и тем, как мышечная деятельность уменьшает или отвлекает фрагменты перелома. Переломы нижней челюсти благоприятны, когда мышцы стремятся сблизить фрагменты перелома, и неблагоприятны, когда мышечные силы смещают фрагменты перелома. Примером благоприятного перелома является наклонный перелом непосредственно перед углом, при этом верхняя часть линии перелома расположена кзади от нижней стороны; эта конфигурация заставляет жевательную мышцу стягивать фрагменты вместе и стабилизировать перелом, а это означает, что хирургическое вправление может не потребоваться.

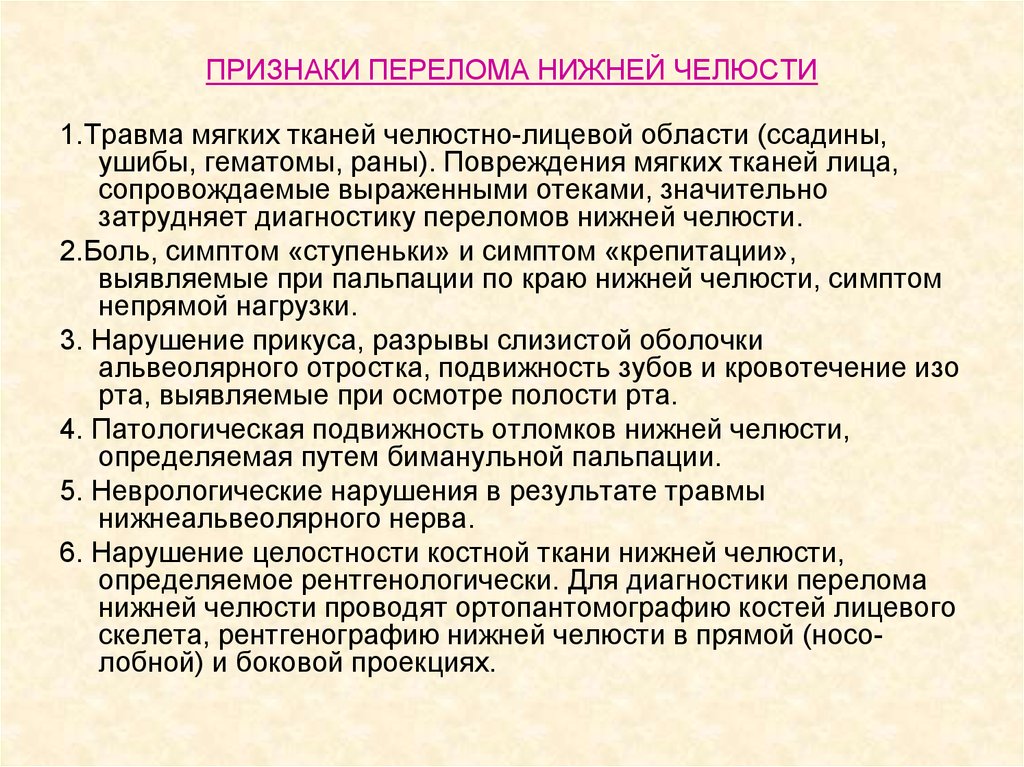

В зависимости от локализации перелома у пациента могут наблюдаться тризм, нарушение прикуса, отек и болезненность снаружи и внутри полости рта. Повреждение нижнего альвеолярного нерва может привести к анестезии нижней губы и подбородка. Также могут присутствовать шатающиеся зубы и внутриротовые рваные раны с костными выступами или без них.

Пациенты с переломами нижней челюсти часто имеют другие сопутствующие травмы (43%). К наиболее частым сочетанным травмам относятся травмы головы (39%), рваные раны головы и шеи (30%), переломы средней части лица (28%), травмы глаз (16%), переломы носа (12%) и переломы шейного отдела позвоночника (11%) [1]

Наличие нижней зубы мудрости могут увеличить риск перелома угла нижней челюсти. Пациенты с переломом нижней челюсти, у которых есть зубы мудрости, также имеют более высокий риск инфицирования (16,6%) по сравнению с теми, у кого нет зубов мудрости (9,5%).[1]

У детей любой перелом нижней челюсти может привести к повреждению постоянных зубов. Показано наблюдение у челюстно-лицевого хирурга или детского стоматолога.

Показано наблюдение у челюстно-лицевого хирурга или детского стоматолога.

Анамнез и физикальное исследование

Пациенты жалуются на боль в нижней челюсти, асимметрию лица, деформацию и дисфагию. Также могут присутствовать неправильный прикус, уменьшение объема движений в височно-нижнечелюстном суставе, тризм или онемение нижней губы. Важно определить механизм травмы. В дорожно-транспортном происшествии у пострадавшего обычно возникают множественные, сложные или сообщающиеся переломы нижней челюсти. Перелом нижней челюсти в результате ссоры чаще бывает единичным, простым и без смещения.

При физикальном осмотре следует осмотреть челюстно-лицевую область на предмет деформации, включая экхимозы и отеки. Следует провести тщательное внутриротовое обследование; подъязычная гематома свидетельствует о скрытом переломе нижней челюсти. Следует также искать любой неправильный прикус, тризм или лицевую асимметрию.

Хотя часто трудно определить предоперационный статус окклюзии зубов пациента, полезно иметь стоматологические записи, которые могут служить ориентиром для хирургической репозиции перелома или переломов. Система, наиболее часто используемая для характеристики прикуса зубов, — это классификация Энгла. При окклюзии I класса мезиально-щечный бугорок первого моляра верхней челюсти входит в щечную борозду первого моляра нижней челюсти. При II классе окклюзии – прикусе – мезиально-щечный бугорок первого моляра верхней челюсти располагается мезиально (кпереди) от щечной борозды первого моляра нижней челюсти. При окклюзии III класса – прикусе – мезиально-щечный бугорок первого моляра верхней челюсти располагается дистально (кзади) от щечной борозды первого моляра нижней челюсти.[5]

Система, наиболее часто используемая для характеристики прикуса зубов, — это классификация Энгла. При окклюзии I класса мезиально-щечный бугорок первого моляра верхней челюсти входит в щечную борозду первого моляра нижней челюсти. При II классе окклюзии – прикусе – мезиально-щечный бугорок первого моляра верхней челюсти располагается мезиально (кпереди) от щечной борозды первого моляра нижней челюсти. При окклюзии III класса – прикусе – мезиально-щечный бугорок первого моляра верхней челюсти располагается дистально (кзади) от щечной борозды первого моляра нижней челюсти.[5]

Тест на прикус язычка — это быстрый и недорогой диагностический инструмент для прогнозирования переломов нижней челюсти. Он имеет чувствительность 88,5% и специфичность 95%. Его можно выполнить, попросив пациента крепко прикусить депрессор языка и держать депрессор языка зажатым между зубами. Исследователь должен скрутить язычок. Если нет перелома нижней челюсти, врач должен сломать лезвие. При наличии перелома нижней челюсти пациент открывает рот, потому что испытывает боль от перелома, а депрессор языка остается неповрежденным. [6]

[6]

Оценка

Диагностика переломов нижней челюсти требует рентгенографических исследований, в том числе нижнечелюстной серии, Panorex и компьютерной томографии (КТ). Нижнечелюстная серия включает переднезаднюю проекцию, двустороннюю косую проекцию и проекцию Тауна. Они лучше всего подходят для оценки мыщелков и шейки нижней челюсти. Стоматологическая панорама, или панорекс, лучше всего подходит для оценки симфиза и тела нижней челюсти. КТ показана при подозрении на сопутствующие переломы лица. Рентгенограмма грудной клетки необходима пациенту без сознания с отсутствующими зубами, чтобы исключить аспирацию. Лабораторные исследования, как правило, не показаны, если не ожидается срочное или экстренное хирургическое вмешательство. В таких ситуациях следует провести базовые скрининговые лабораторные исследования, включая общий анализ крови, полную или базовую метаболическую панель, тип и скрининг, а также протромбиновое время или МНО для пациентов, принимающих варфарин в качестве антикоагулянта. [7]

[7]

Лечение/управление

Пациенты с переломами нижней челюсти часто имеют сопутствующие травмы. Первоначальное лечение должно быть направлено на немедленные, потенциально опасные для жизни травмы, такие как обструкция дыхательных путей, массивное кровоизлияние, повреждение шейного отдела позвоночника и внутричерепное повреждение. Если пероральная интубация не может быть выполнена, может потребоваться показанная хирургическая интубация дыхательных путей. Назотрахеальную интубацию не следует проводить при подозрении на перелом средней части лица, носа или передней части основания черепа. Пациенты с переломами нижней челюсти должны соблюдать меры предосторожности в отношении шейного отдела позвоночника до полного выздоровления.[8][9]][10]

Переломы нижней челюсти с повреждением слизистой оболочки, десны или лунки зуба считаются открытыми переломами, и для снижения риска инфекции следует вводить внутриротовые антибиотики с покрытием анаэробными патогенами. Подходящие антибиотики включают ампициллин/сульбактам, амоксициллин/клавуланат и клиндамицин для пациентов с аллергией на пенициллин. Профилактика столбняка также должна рассматриваться при открытых переломах. Контроль боли должен быть достигнут с помощью ацетаминофена, НПВП и/или опиоидов. Стероиды и пакеты со льдом полезны для уменьшения отека.

Профилактика столбняка также должна рассматриваться при открытых переломах. Контроль боли должен быть достигнут с помощью ацетаминофена, НПВП и/или опиоидов. Стероиды и пакеты со льдом полезны для уменьшения отека.

Пациенты с линейными переломами, переломами без смещения или переломами по типу «зеленой ветки» могут лечиться амбулаторно с мягкой диетой, анальгетиками и неотложным наблюдением отоларинголога, орального и челюстно-лицевого хирурга или пластического хирурга для планового оперативного лечения, которое можно выполнять в амбулаторных условиях. через 3-5 дней, оставляя время, чтобы отек немного спадал и облегчал операцию. Повязка Бартона, повязка на макушку головы и под нижнюю челюсть, может быть использована для стабилизации перелома и облегчения боли. Эти сравнительно несложные переломы часто лечат с помощью челюстно-нижнечелюстной фиксации (MMF), при которой верхняя и нижняя челюсти на некоторое время соединяются проволокой, чтобы стабилизировать перелом в процессе заживления. MMF может быть достигнута несколькими способами, одним из наиболее распространенных является использование дуг и дуг Эриха, хотя также используются уздечки, петли Ivy, межчелюстные фиксирующие винты и гибридные дуги. Проволочные петли также полезны при переломах альвеолярного отростка, обеспечивая межзубную фиксацию для стабилизации сегментов перелома. Исторически MMF длился 6-8 недель; в настоящее время многие хирурги будут использовать только жесткую ММФ со стальными проволоками в течение 2 недель или меньше, а затем заменяют дуги эластичными лентами или даже полностью отказываются от жесткой ММФ. Преимущество ММФ заключается в том, что он позволяет избежать риска установки пластин и винтов, но требует от пациента соблюдения длительного режима, который часто приводит к потере веса и может вызвать анкилоз височно-нижнечелюстного сустава. ММФ также является плохим выбором для пациентов с истощением, таких как алкоголики, и пациентов, склонных к рвоте, таких как беременные женщины и пациенты с судорожными расстройствами, поскольку они могут аспирироваться.

MMF может быть достигнута несколькими способами, одним из наиболее распространенных является использование дуг и дуг Эриха, хотя также используются уздечки, петли Ivy, межчелюстные фиксирующие винты и гибридные дуги. Проволочные петли также полезны при переломах альвеолярного отростка, обеспечивая межзубную фиксацию для стабилизации сегментов перелома. Исторически MMF длился 6-8 недель; в настоящее время многие хирурги будут использовать только жесткую ММФ со стальными проволоками в течение 2 недель или меньше, а затем заменяют дуги эластичными лентами или даже полностью отказываются от жесткой ММФ. Преимущество ММФ заключается в том, что он позволяет избежать риска установки пластин и винтов, но требует от пациента соблюдения длительного режима, который часто приводит к потере веса и может вызвать анкилоз височно-нижнечелюстного сустава. ММФ также является плохим выбором для пациентов с истощением, таких как алкоголики, и пациентов, склонных к рвоте, таких как беременные женщины и пациенты с судорожными расстройствами, поскольку они могут аспирироваться. По этой причине крайне важно снабдить даже пациентов, казалось бы, с низким уровнем риска, кусачками для высвобождения ММФ в случае рвоты. Пациенты, которые, вероятно, будут несоблюдением режима и перережут провода MMF при отсутствии рвоты или могут не следовать указаниям, вместо этого должны пройти открытую репозицию и внутреннюю фиксацию (ORIF).

По этой причине крайне важно снабдить даже пациентов, казалось бы, с низким уровнем риска, кусачками для высвобождения ММФ в случае рвоты. Пациенты, которые, вероятно, будут несоблюдением режима и перережут провода MMF при отсутствии рвоты или могут не следовать указаниям, вместо этого должны пройти открытую репозицию и внутреннюю фиксацию (ORIF).

ORIF с пластинами и винтами часто используется, когда нецелесообразно оставлять пациента в ММФ на длительный период времени, если имеются оскольчатые переломы, если некоторые костные фрагменты лишены зубов и поэтому не вправляются с помощью ММФ, или если MMF в противном случае не обеспечивает достаточного восстановления. Общие ситуации включают перелом в углу или в подмыщелковой области, или если перелом охватывает всю высоту тела или симфиза, так что при размещении спиц MMF напряжение вдоль альвеолярного гребня вызывает линию перелома по нижнему краю. нижней челюсти расходиться. В последнем случае арочный стержень, используемый для MMF, действует как натяжная лента вдоль альвеолярного гребня, но для стабильности необходимы сжимающие силы вдоль нижнего края нижней челюсти, и часто используется прочная пластина, известная как «рекон-стержень». требуется в этом месте. Два-три стягивающих винта также можно использовать для фиксации переломов парасимфизарной области, что позволит избежать использования пальпируемых пластин. Напротив, угловые переломы, пересекающие косой гребень нижней челюсти, часто можно фиксировать с помощью только одной тонкой пластины Champy, в которой используются жевательные мышцы для стабилизации сломанных сегментов. Другой часто упоминаемый набор показаний для ORIF был описан Zide и Kent в 1999 г.83, которые относятся к мыщелковым переломам. К абсолютным показаниям для ORIF относятся: смещение мыщелка в среднюю черепную ямку, неадекватная репозиция с помощью MMF, латеральное экстракапсулярное смещение мыщелка и инородное тело в височно-нижнечелюстном суставе. К относительным показаниям относятся: двусторонние мыщелковые переломы с оскольчатой средней частью лица, двусторонние переломы с нарушением прикуса в анамнезе, двусторонние переломы у пациентов с полной адентией, а также когда шинирование не рекомендуется.

требуется в этом месте. Два-три стягивающих винта также можно использовать для фиксации переломов парасимфизарной области, что позволит избежать использования пальпируемых пластин. Напротив, угловые переломы, пересекающие косой гребень нижней челюсти, часто можно фиксировать с помощью только одной тонкой пластины Champy, в которой используются жевательные мышцы для стабилизации сломанных сегментов. Другой часто упоминаемый набор показаний для ORIF был описан Zide и Kent в 1999 г.83, которые относятся к мыщелковым переломам. К абсолютным показаниям для ORIF относятся: смещение мыщелка в среднюю черепную ямку, неадекватная репозиция с помощью MMF, латеральное экстракапсулярное смещение мыщелка и инородное тело в височно-нижнечелюстном суставе. К относительным показаниям относятся: двусторонние мыщелковые переломы с оскольчатой средней частью лица, двусторонние переломы с нарушением прикуса в анамнезе, двусторонние переломы у пациентов с полной адентией, а также когда шинирование не рекомендуется. [11][12]

[11][12]

Двусторонние переломы нижней челюсти не редкость, но пациенты с полной адентией представляют собой уникальную проблему. В то время как неправильный прикус у пациентов с полной адентией не вызывает беспокойства, отсутствие зубов означает, что ММФ нельзя использовать для стабилизации сегментов перелома. В этих случаях можно использовать шины Ганнинга или внешние фиксаторы. Двусторонние переломы тела или ветви нижней челюсти также могут привести к ретракции переднего сегмента перелома из-за действия челюстно-подъязычной мышцы, что приводит к нарушению проходимости дыхательных путей и потенциальной необходимости экстренной интубации или хирургического вмешательства в дыхательные пути. Другой особой ситуацией является перелом нижней челюсти у детей; в большинстве этих случаев можно лечить консервативно с помощью мягкой диеты. К счастью, детям очень редко требуется ММФ. Иногда требуется ORIF, и многие хирурги предпочитают использовать рассасывающиеся пластины и винты, а не титан, чтобы свести к минимуму вероятность аномалий роста или повреждения зачатков зубов. [13]

[13]

Больным со значительным смещением переломов может быть показана госпитализация. Пациенты с нарушением проходимости дыхательных путей, пациенты, которые не могут переносить пероральное питание или выделения, а также пациенты с неадекватным контролем боли также нуждаются в госпитализации.[14][15]

Дифференциальный диагноз

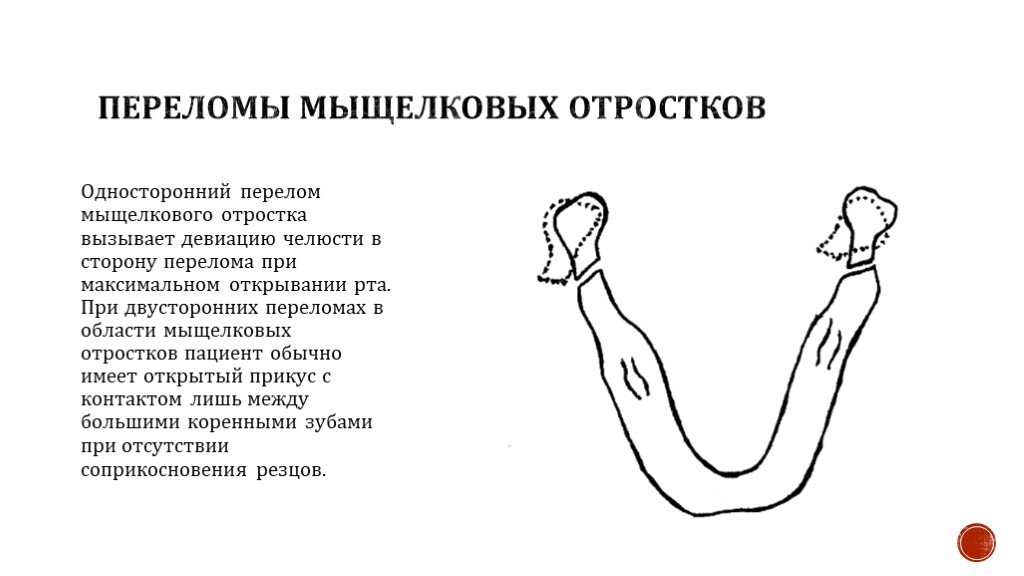

Дифференциальный диагноз включает ушиб нижней челюсти, вывих нижней челюсти и изолированную травму зубов. При вывихе нижней челюсти, если вывихнут один мыщелок, челюсть отклоняется в сторону вывиха. При подмыщелковом переломе челюсть отклоняется в сторону перелома, что приводит к преждевременному контакту на стороне перелома и открытому прикусу на здоровой стороне.

Прогноз

Общий прогноз для пациентов с переломами нижней челюсти благоприятный, особенно при отсутствии других сопутствующих повреждений. В то время как частота периоперационных осложнений у пациентов, перенесших ORIF, довольно высока из-за сложности восстановления (~ 20%), долгосрочные результаты хорошие, и только 7% пациентов сообщают о долгосрочных осложнениях, таких как абсцесс, неправильный сустав / несращение и аппаратное воздействие. Курение и употребление алкоголя, последнее из которых часто способствовало первоначальной причине перелома нижней челюсти, связаны с более высоким уровнем осложнений; возраст пациента, пол и тип травмы не коррелируют с результатами [16].

Курение и употребление алкоголя, последнее из которых часто способствовало первоначальной причине перелома нижней челюсти, связаны с более высоким уровнем осложнений; возраст пациента, пол и тип травмы не коррелируют с результатами [16].

Осложнения

Независимо от метода лечения — консервативное лечение, закрытая репозиция с ММФ или ORIF — наиболее частым осложнением переломов нижней челюсти и их лечения является нарушение прикуса. ORIF имеет более высокий риск развития осложнений, чем закрытая репозиция — 21% против 17%, особенно при выполнении хирургами, не имеющими большой практики лицевых травм. Гипестезия нижней губы и подбородка также чрезвычайно распространена, при этом в некоторых исследованиях сообщается о частоте до 50%. Другие менее распространенные осложнения включают инфекцию, костное неправильное сращение/несращение, аппаратную экструзию, стойкий тризм или отклонение нижней челюсти с открытием и повреждение лицевого нерва. Переломы под углом связаны с самой высокой частотой развития осложнений. ]

]

Послеоперационный и реабилитационный уход

При более длительном MMF может потребоваться некоторая физиотерапия для восстановления диапазона движений после завершения лечения, включая использование устройства Therabite или аналогичного. В случае легкой послеоперационной аномалии прикуса ортодонтическое лечение может помочь вернуть пациенту преморбидный прикус.

Устрашение и обучение пациентов

К счастью, с появлением законов о ремнях и подушках безопасности, а также о шлемах, частота переломов нижней челюсти в результате дорожно-транспортных происшествий снизилась; однако межличностное насилие остается основной причиной этих травм. Учитывая, что многие физические ссоры вызваны употреблением рекреационных веществ, от алкоголя до внутривенных наркотиков, просвещение пациентов, направленное на отказ от наркотиков, может со временем еще больше снизить частоту переломов нижней челюсти.

Улучшение результатов медицинского персонала

Переломы нижней челюсти часто связаны с другими серьезными травмами. В некоторых случаях дыхательные пути могут быть нарушены. Уход за пациентами с травмами лучше всего достигается с помощью межпрофессиональной команды клиницистов и специально обученных медсестер скорой помощи и травм. [Уровень V]

В некоторых случаях дыхательные пути могут быть нарушены. Уход за пациентами с травмами лучше всего достигается с помощью межпрофессиональной команды клиницистов и специально обученных медсестер скорой помощи и травм. [Уровень V]

Контрольные вопросы

Доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.

Комментарий к этой статье.

Ссылки

- 1.

Джин К.С., Ли Х., Сон Дж.Б., Хан Ю.С., Юнг ДУ, Сим Х.И., Ким Х.С. Типы и причины переломов в черепно-лицевой области: 8-летний обзор 2076 пациентов. Maxillofac Plast Reconstr Surg. 2018 дек;40(1):29. [Бесплатная статья PMC: PMC6186527] [PubMed: 30370262]

- 2.

Louis M, Agrawal N, Truong TA. Переломы средней трети лица II. Семин Пласт Хирург. 2017 Май; 31(2):94-99. [Бесплатная статья PMC: PMC5423797] [PubMed: 28496389]

- 3.

Фридрих К.Л., Пена-Веласко Г., Олсон Р.А. Изменение тенденций переломов нижней челюсти: обзор 1067 случаев.

J Oral Maxillofac Surg. 1992 июнь; 50 (6): 586-9. [PubMed: 1593318]

J Oral Maxillofac Surg. 1992 июнь; 50 (6): 586-9. [PubMed: 1593318]- 4.

Алкан А., Челеби Н., Озден Б., Баш Б., Инал С. Биомеханическое сравнение различных методов пластин при восстановлении переломов угла нижней челюсти. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007 г., декабрь; 104 (6): 752-6. [PubMed: 17651992]

- 5.

Кац М.И. Пересмотренная классификация углов 2: модифицированная классификация углов. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1992 г., сен; 102 (3): 277–84. [PubMed: 1510054]

- 6.

Нейнер Дж., Фри Р., Калдито Г., Мур-Медин Т., Натан К.А. Тест на укус лезвия языка позволяет прогнозировать переломы нижней челюсти. Реконструкция черепно-челюстной травмы. 2016 июнь;9(2):121-4. [Бесплатная статья PMC: PMC4858423] [PubMed: 27162567]

- 7.

Эллис Э., Скотт К. Оценка пациентов с переломами лица. Emerg Med Clin North Am. 2000 авг.; 18(3):411-48, vi. [В паблике: 10967733]

- 8.

Beirne JC, Butler PE, Brady FA. Повреждения шейного отдела позвоночника у пациентов с переломами лица: 1-летнее проспективное исследование. Int J Oral Maxillofac Surg. 1995 г., 24 февраля (1 часть 1): 26–9. [PubMed: 7782637]

- 9.

Синклер Д., Шварц М., Грусс Дж., Маклеллан Б. Ретроспективный обзор взаимосвязи между переломами лица, травмами головы и травмами шейного отдела позвоночника. J Emerg Med. 1988 март-апрель;6(2):109-12. [PubMed: 3385170]

- 10.

Хауг Р.Х., Вибл Р.Т., Ликавец М.Дж., Конфорти П.Дж. Переломы шейного отдела позвоночника и челюстно-лицевые травмы. J Oral Maxillofac Surg. 1991 июль; 49 (7): 725-9. [PubMed: 2056371]

- 11.

Champy M, Loddé JP, Grasset D, Muster D, Mariano A. [Остеосинтез и компрессия нижней челюсти]. Энн Чир Пласт. 1977;22(2):165-7. [PubMed: 889283]

- 12.

Zide MF, Kent JN. Показания к открытой репозиции переломов мыщелка нижней челюсти.

J Oral Maxillofac Surg. 1983 февраля; 41(2):89-98. [PubMed: 6571887]

J Oral Maxillofac Surg. 1983 февраля; 41(2):89-98. [PubMed: 6571887]- 13.

Алларедди В., Итти А., Майорини Э., Ли М.К., Рампа С., Алларедди В., Наллиа Р.П. Посещения отделений неотложной помощи с переломами костей лица у детей и подростков: анализ профиля и предикторы причин травм. J Oral Maxillofac Surg. 2014 сен; 72 (9): 1756-65. [PubMed: 24813778]

- 14.

Пикрелл Б.Б., Холлиер Л.Х. Доказательная медицина: переломы нижней челюсти. Plast Reconstr Surg. 2017 июль;140(1):192е-200е. [PubMed: 28654619]

- 15.

Пикрелл Б.Б., Серебракян А.Т., Марисевич Р.С. Переломы нижней челюсти. Семин Пласт Хирург. 2017 Май; 31(2):100-107. [Бесплатная статья PMC: PMC5423793] [PubMed: 28496390]

- 16.

Furr AM, Schweinfurth JM, May WL. Факторы, связанные с отдаленными осложнениями после пластики переломов нижней челюсти. Ларингоскоп. 2006 март; 116(3):427-30. [PubMed: 16540903]

- 17.

Lamphier J, Ziccardi V, Ruvo A, Janel M. Осложнения переломов нижней челюсти в городском учебном центре. J Oral Maxillofac Surg. 2003 июль; 61 (7): 745-9; обсуждение 749-50. [PubMed: 12856243]

- 18.

Anyanechi CE, Saheeb BD. Осложнения перелома нижней челюсти: изучение методов лечения в Калабаре, Нигерия. West Indian Med J. 2014 Aug;63(4):349-53. [Бесплатная статья PMC: PMC4663938] [PubMed: 25429480]

- 19.

Hohman MH, Bhama PK, Hadlock TA. Эпидемиология ятрогенных повреждений лицевого нерва: десятилетний опыт. Ларингоскоп. 2014 Январь; 124 (1): 260-5. [PubMed: 23606475]

Перелом нижней челюсти — StatPearls — NCBI Bookshelf

Непрерывное обучение

Нижняя челюсть является одним из наиболее часто ломаемых лицевых костей и часто наблюдается в отделении неотложной помощи. В этом упражнении рассматривается анатомия нижней челюсти, диагностика и лечение перелома нижней челюсти. Это мероприятие подчеркивает роль межпрофессиональной команды в уходе за пациентами с переломами нижней челюсти.

Цели:

Опишите анатомию нижней челюсти.

Опишите патофизиологию перелома нижней челюсти.

Опишите диагностический инструмент для оценки перелома нижней челюсти.

Опишите лечение перелома нижней челюсти.

Доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.

Введение

Переломы лица составляют сравнительно небольшую долю обращений в отделение неотложной помощи, но из этих травм наиболее распространены переломы носа и нижней челюсти. В то время как подавляющее большинство переломов носа можно лечить без хирургического вмешательства, оперативное вмешательство при переломах нижней челюсти относительно распространено из-за сложности анатомии и функции структуры. Нижняя челюсть представляет собой подвижную кольцеобразную кость, которая часто ломается более чем в одном месте; эти переломы подвержены риску контаминации ран ротовой флорой, могут осложняться наличием зубов в линии перелома и в некоторых случаях могут нарушать проходимость дыхательных путей пациента. [1]

[1]

Этиология

Нижняя челюсть является одной из частей переломов лицевых костей, наряду с носовой и скуловой костями. Чаще всего переломы возникают в результате травм, таких как автомобильные аварии, физические ссоры, несчастные случаи на производстве, падения и контактные виды спорта. По этой причине крайне важно обследовать пациентов с переломами нижней челюсти на наличие других сопутствующих травм, включая шейный отдел позвоночника и черепно-мозговые травмы.[1]

Эпидемиология

Дорожно-транспортные происшествия и ссоры являются основными причинами переломов нижней челюсти в США и во всем мире. В условиях городской травмы на ссоры приходится большинство переломов (50%), а дорожно-транспортные происшествия менее вероятны (29%).%). У мужчин примерно в три раза больше переломов нижней челюсти, чем у женщин, причем большинство из них приходится на третье десятилетие жизни.

Переломы нижней челюсти редко встречаются у детей в возрасте до шести лет, вероятно, из-за относительной выпуклости лба по сравнению с подбородком. Когда они действительно происходят, они часто представляют собой переломы по типу «зеленой ветки».

Когда они действительно происходят, они часто представляют собой переломы по типу «зеленой ветки».

Патофизиология

Из-за кольцеобразной структуры множественные переломы наблюдаются более чем в 50% случаев. Наиболее частым сочетанием повреждений является парасимфизарный перелом с контралатеральным углом или подмыщелковый перелом. Хотя исследования различаются по частоте переломов, наиболее распространенными отдельными местами переломов являются тело, мыщелок и угол. Симфизарная/парасимфизарная области реже ломаются, а ветвь и венечный отросток вовлекаются редко. В автомобильных авариях мыщелок был наиболее частым местом перелома; тогда как симфиз чаще всего ломался в мотоциклетных авариях. В случаях нападения угол является наиболее распространенным местом перелома [3].

Переломы нижней челюсти можно классифицировать по степени благоприятности, основанной на связи между направлением линии перелома и тем, как мышечная деятельность уменьшает или отвлекает фрагменты перелома. Переломы нижней челюсти благоприятны, когда мышцы стремятся сблизить фрагменты перелома, и неблагоприятны, когда мышечные силы смещают фрагменты перелома. Примером благоприятного перелома является наклонный перелом непосредственно перед углом, при этом верхняя часть линии перелома расположена кзади от нижней стороны; эта конфигурация заставляет жевательную мышцу стягивать фрагменты вместе и стабилизировать перелом, а это означает, что хирургическое вправление может не потребоваться.

Переломы нижней челюсти благоприятны, когда мышцы стремятся сблизить фрагменты перелома, и неблагоприятны, когда мышечные силы смещают фрагменты перелома. Примером благоприятного перелома является наклонный перелом непосредственно перед углом, при этом верхняя часть линии перелома расположена кзади от нижней стороны; эта конфигурация заставляет жевательную мышцу стягивать фрагменты вместе и стабилизировать перелом, а это означает, что хирургическое вправление может не потребоваться.

В зависимости от локализации перелома у пациента могут наблюдаться тризм, нарушение прикуса, отек и болезненность снаружи и внутри полости рта. Повреждение нижнего альвеолярного нерва может привести к анестезии нижней губы и подбородка. Также могут присутствовать шатающиеся зубы и внутриротовые рваные раны с костными выступами или без них.

Пациенты с переломами нижней челюсти часто имеют другие сопутствующие травмы (43%). К наиболее частым сочетанным травмам относятся травмы головы (39%), рваные раны головы и шеи (30%), переломы средней части лица (28%), травмы глаз (16%), переломы носа (12%) и переломы шейного отдела позвоночника (11%) [1]

Наличие нижней зубы мудрости могут увеличить риск перелома угла нижней челюсти. Пациенты с переломом нижней челюсти, у которых есть зубы мудрости, также имеют более высокий риск инфицирования (16,6%) по сравнению с теми, у кого нет зубов мудрости (9,5%).[1]

Пациенты с переломом нижней челюсти, у которых есть зубы мудрости, также имеют более высокий риск инфицирования (16,6%) по сравнению с теми, у кого нет зубов мудрости (9,5%).[1]

У детей любой перелом нижней челюсти может привести к повреждению постоянных зубов. Показано наблюдение у челюстно-лицевого хирурга или детского стоматолога.

Анамнез и физикальное исследование

Пациенты жалуются на боль в нижней челюсти, асимметрию лица, деформацию и дисфагию. Также могут присутствовать неправильный прикус, уменьшение объема движений в височно-нижнечелюстном суставе, тризм или онемение нижней губы. Важно определить механизм травмы. В дорожно-транспортном происшествии у пострадавшего обычно возникают множественные, сложные или сообщающиеся переломы нижней челюсти. Перелом нижней челюсти в результате ссоры чаще бывает единичным, простым и без смещения.

При физикальном осмотре следует осмотреть челюстно-лицевую область на предмет деформации, включая экхимозы и отеки. Следует провести тщательное внутриротовое обследование; подъязычная гематома свидетельствует о скрытом переломе нижней челюсти. Следует также искать любой неправильный прикус, тризм или лицевую асимметрию.

Следует провести тщательное внутриротовое обследование; подъязычная гематома свидетельствует о скрытом переломе нижней челюсти. Следует также искать любой неправильный прикус, тризм или лицевую асимметрию.

Хотя часто трудно определить предоперационный статус окклюзии зубов пациента, полезно иметь стоматологические записи, которые могут служить ориентиром для хирургической репозиции перелома или переломов. Система, наиболее часто используемая для характеристики прикуса зубов, — это классификация Энгла. При окклюзии I класса мезиально-щечный бугорок первого моляра верхней челюсти входит в щечную борозду первого моляра нижней челюсти. При II классе окклюзии – прикусе – мезиально-щечный бугорок первого моляра верхней челюсти располагается мезиально (кпереди) от щечной борозды первого моляра нижней челюсти. При окклюзии III класса – прикусе – мезиально-щечный бугорок первого моляра верхней челюсти располагается дистально (кзади) от щечной борозды первого моляра нижней челюсти.[5]

Тест на прикус язычка — это быстрый и недорогой диагностический инструмент для прогнозирования переломов нижней челюсти. Он имеет чувствительность 88,5% и специфичность 95%. Его можно выполнить, попросив пациента крепко прикусить депрессор языка и держать депрессор языка зажатым между зубами. Исследователь должен скрутить язычок. Если нет перелома нижней челюсти, врач должен сломать лезвие. При наличии перелома нижней челюсти пациент открывает рот, потому что испытывает боль от перелома, а депрессор языка остается неповрежденным.[6]

Он имеет чувствительность 88,5% и специфичность 95%. Его можно выполнить, попросив пациента крепко прикусить депрессор языка и держать депрессор языка зажатым между зубами. Исследователь должен скрутить язычок. Если нет перелома нижней челюсти, врач должен сломать лезвие. При наличии перелома нижней челюсти пациент открывает рот, потому что испытывает боль от перелома, а депрессор языка остается неповрежденным.[6]

Оценка

Диагностика переломов нижней челюсти требует рентгенографических исследований, в том числе нижнечелюстной серии, Panorex и компьютерной томографии (КТ). Нижнечелюстная серия включает переднезаднюю проекцию, двустороннюю косую проекцию и проекцию Тауна. Они лучше всего подходят для оценки мыщелков и шейки нижней челюсти. Стоматологическая панорама, или панорекс, лучше всего подходит для оценки симфиза и тела нижней челюсти. КТ показана при подозрении на сопутствующие переломы лица. Рентгенограмма грудной клетки необходима пациенту без сознания с отсутствующими зубами, чтобы исключить аспирацию. Лабораторные исследования, как правило, не показаны, если не ожидается срочное или экстренное хирургическое вмешательство. В таких ситуациях следует провести базовые скрининговые лабораторные исследования, включая общий анализ крови, полную или базовую метаболическую панель, тип и скрининг, а также протромбиновое время или МНО для пациентов, принимающих варфарин в качестве антикоагулянта.[7]

Лабораторные исследования, как правило, не показаны, если не ожидается срочное или экстренное хирургическое вмешательство. В таких ситуациях следует провести базовые скрининговые лабораторные исследования, включая общий анализ крови, полную или базовую метаболическую панель, тип и скрининг, а также протромбиновое время или МНО для пациентов, принимающих варфарин в качестве антикоагулянта.[7]

Лечение/управление

Пациенты с переломами нижней челюсти часто имеют сопутствующие травмы. Первоначальное лечение должно быть направлено на немедленные, потенциально опасные для жизни травмы, такие как обструкция дыхательных путей, массивное кровоизлияние, повреждение шейного отдела позвоночника и внутричерепное повреждение. Если пероральная интубация не может быть выполнена, может потребоваться показанная хирургическая интубация дыхательных путей. Назотрахеальную интубацию не следует проводить при подозрении на перелом средней части лица, носа или передней части основания черепа. Пациенты с переломами нижней челюсти должны соблюдать меры предосторожности в отношении шейного отдела позвоночника до полного выздоровления.[8][9]][10]

Пациенты с переломами нижней челюсти должны соблюдать меры предосторожности в отношении шейного отдела позвоночника до полного выздоровления.[8][9]][10]

Переломы нижней челюсти с повреждением слизистой оболочки, десны или лунки зуба считаются открытыми переломами, и для снижения риска инфекции следует вводить внутриротовые антибиотики с покрытием анаэробными патогенами. Подходящие антибиотики включают ампициллин/сульбактам, амоксициллин/клавуланат и клиндамицин для пациентов с аллергией на пенициллин. Профилактика столбняка также должна рассматриваться при открытых переломах. Контроль боли должен быть достигнут с помощью ацетаминофена, НПВП и/или опиоидов. Стероиды и пакеты со льдом полезны для уменьшения отека.

Пациенты с линейными переломами, переломами без смещения или переломами по типу «зеленой ветки» могут лечиться амбулаторно с мягкой диетой, анальгетиками и неотложным наблюдением отоларинголога, орального и челюстно-лицевого хирурга или пластического хирурга для планового оперативного лечения, которое можно выполнять в амбулаторных условиях. через 3-5 дней, оставляя время, чтобы отек немного спадал и облегчал операцию. Повязка Бартона, повязка на макушку головы и под нижнюю челюсть, может быть использована для стабилизации перелома и облегчения боли. Эти сравнительно несложные переломы часто лечат с помощью челюстно-нижнечелюстной фиксации (MMF), при которой верхняя и нижняя челюсти на некоторое время соединяются проволокой, чтобы стабилизировать перелом в процессе заживления. MMF может быть достигнута несколькими способами, одним из наиболее распространенных является использование дуг и дуг Эриха, хотя также используются уздечки, петли Ivy, межчелюстные фиксирующие винты и гибридные дуги. Проволочные петли также полезны при переломах альвеолярного отростка, обеспечивая межзубную фиксацию для стабилизации сегментов перелома. Исторически MMF длился 6-8 недель; в настоящее время многие хирурги будут использовать только жесткую ММФ со стальными проволоками в течение 2 недель или меньше, а затем заменяют дуги эластичными лентами или даже полностью отказываются от жесткой ММФ.

через 3-5 дней, оставляя время, чтобы отек немного спадал и облегчал операцию. Повязка Бартона, повязка на макушку головы и под нижнюю челюсть, может быть использована для стабилизации перелома и облегчения боли. Эти сравнительно несложные переломы часто лечат с помощью челюстно-нижнечелюстной фиксации (MMF), при которой верхняя и нижняя челюсти на некоторое время соединяются проволокой, чтобы стабилизировать перелом в процессе заживления. MMF может быть достигнута несколькими способами, одним из наиболее распространенных является использование дуг и дуг Эриха, хотя также используются уздечки, петли Ivy, межчелюстные фиксирующие винты и гибридные дуги. Проволочные петли также полезны при переломах альвеолярного отростка, обеспечивая межзубную фиксацию для стабилизации сегментов перелома. Исторически MMF длился 6-8 недель; в настоящее время многие хирурги будут использовать только жесткую ММФ со стальными проволоками в течение 2 недель или меньше, а затем заменяют дуги эластичными лентами или даже полностью отказываются от жесткой ММФ. Преимущество ММФ заключается в том, что он позволяет избежать риска установки пластин и винтов, но требует от пациента соблюдения длительного режима, который часто приводит к потере веса и может вызвать анкилоз височно-нижнечелюстного сустава. ММФ также является плохим выбором для пациентов с истощением, таких как алкоголики, и пациентов, склонных к рвоте, таких как беременные женщины и пациенты с судорожными расстройствами, поскольку они могут аспирироваться. По этой причине крайне важно снабдить даже пациентов, казалось бы, с низким уровнем риска, кусачками для высвобождения ММФ в случае рвоты. Пациенты, которые, вероятно, будут несоблюдением режима и перережут провода MMF при отсутствии рвоты или могут не следовать указаниям, вместо этого должны пройти открытую репозицию и внутреннюю фиксацию (ORIF).

Преимущество ММФ заключается в том, что он позволяет избежать риска установки пластин и винтов, но требует от пациента соблюдения длительного режима, который часто приводит к потере веса и может вызвать анкилоз височно-нижнечелюстного сустава. ММФ также является плохим выбором для пациентов с истощением, таких как алкоголики, и пациентов, склонных к рвоте, таких как беременные женщины и пациенты с судорожными расстройствами, поскольку они могут аспирироваться. По этой причине крайне важно снабдить даже пациентов, казалось бы, с низким уровнем риска, кусачками для высвобождения ММФ в случае рвоты. Пациенты, которые, вероятно, будут несоблюдением режима и перережут провода MMF при отсутствии рвоты или могут не следовать указаниям, вместо этого должны пройти открытую репозицию и внутреннюю фиксацию (ORIF).

ORIF с пластинами и винтами часто используется, когда нецелесообразно оставлять пациента в ММФ на длительный период времени, если имеются оскольчатые переломы, если некоторые костные фрагменты лишены зубов и поэтому не вправляются с помощью ММФ, или если MMF в противном случае не обеспечивает достаточного восстановления. Общие ситуации включают перелом в углу или в подмыщелковой области, или если перелом охватывает всю высоту тела или симфиза, так что при размещении спиц MMF напряжение вдоль альвеолярного гребня вызывает линию перелома по нижнему краю. нижней челюсти расходиться. В последнем случае арочный стержень, используемый для MMF, действует как натяжная лента вдоль альвеолярного гребня, но для стабильности необходимы сжимающие силы вдоль нижнего края нижней челюсти, и часто используется прочная пластина, известная как «рекон-стержень». требуется в этом месте. Два-три стягивающих винта также можно использовать для фиксации переломов парасимфизарной области, что позволит избежать использования пальпируемых пластин. Напротив, угловые переломы, пересекающие косой гребень нижней челюсти, часто можно фиксировать с помощью только одной тонкой пластины Champy, в которой используются жевательные мышцы для стабилизации сломанных сегментов. Другой часто упоминаемый набор показаний для ORIF был описан Zide и Kent в 1999 г.

Общие ситуации включают перелом в углу или в подмыщелковой области, или если перелом охватывает всю высоту тела или симфиза, так что при размещении спиц MMF напряжение вдоль альвеолярного гребня вызывает линию перелома по нижнему краю. нижней челюсти расходиться. В последнем случае арочный стержень, используемый для MMF, действует как натяжная лента вдоль альвеолярного гребня, но для стабильности необходимы сжимающие силы вдоль нижнего края нижней челюсти, и часто используется прочная пластина, известная как «рекон-стержень». требуется в этом месте. Два-три стягивающих винта также можно использовать для фиксации переломов парасимфизарной области, что позволит избежать использования пальпируемых пластин. Напротив, угловые переломы, пересекающие косой гребень нижней челюсти, часто можно фиксировать с помощью только одной тонкой пластины Champy, в которой используются жевательные мышцы для стабилизации сломанных сегментов. Другой часто упоминаемый набор показаний для ORIF был описан Zide и Kent в 1999 г. 83, которые относятся к мыщелковым переломам. К абсолютным показаниям для ORIF относятся: смещение мыщелка в среднюю черепную ямку, неадекватная репозиция с помощью MMF, латеральное экстракапсулярное смещение мыщелка и инородное тело в височно-нижнечелюстном суставе. К относительным показаниям относятся: двусторонние мыщелковые переломы с оскольчатой средней частью лица, двусторонние переломы с нарушением прикуса в анамнезе, двусторонние переломы у пациентов с полной адентией, а также когда шинирование не рекомендуется. [11][12]

83, которые относятся к мыщелковым переломам. К абсолютным показаниям для ORIF относятся: смещение мыщелка в среднюю черепную ямку, неадекватная репозиция с помощью MMF, латеральное экстракапсулярное смещение мыщелка и инородное тело в височно-нижнечелюстном суставе. К относительным показаниям относятся: двусторонние мыщелковые переломы с оскольчатой средней частью лица, двусторонние переломы с нарушением прикуса в анамнезе, двусторонние переломы у пациентов с полной адентией, а также когда шинирование не рекомендуется. [11][12]

Двусторонние переломы нижней челюсти не редкость, но пациенты с полной адентией представляют собой уникальную проблему. В то время как неправильный прикус у пациентов с полной адентией не вызывает беспокойства, отсутствие зубов означает, что ММФ нельзя использовать для стабилизации сегментов перелома. В этих случаях можно использовать шины Ганнинга или внешние фиксаторы. Двусторонние переломы тела или ветви нижней челюсти также могут привести к ретракции переднего сегмента перелома из-за действия челюстно-подъязычной мышцы, что приводит к нарушению проходимости дыхательных путей и потенциальной необходимости экстренной интубации или хирургического вмешательства в дыхательные пути. Другой особой ситуацией является перелом нижней челюсти у детей; в большинстве этих случаев можно лечить консервативно с помощью мягкой диеты. К счастью, детям очень редко требуется ММФ. Иногда требуется ORIF, и многие хирурги предпочитают использовать рассасывающиеся пластины и винты, а не титан, чтобы свести к минимуму вероятность аномалий роста или повреждения зачатков зубов. [13]

Другой особой ситуацией является перелом нижней челюсти у детей; в большинстве этих случаев можно лечить консервативно с помощью мягкой диеты. К счастью, детям очень редко требуется ММФ. Иногда требуется ORIF, и многие хирурги предпочитают использовать рассасывающиеся пластины и винты, а не титан, чтобы свести к минимуму вероятность аномалий роста или повреждения зачатков зубов. [13]

Больным со значительным смещением переломов может быть показана госпитализация. Пациенты с нарушением проходимости дыхательных путей, пациенты, которые не могут переносить пероральное питание или выделения, а также пациенты с неадекватным контролем боли также нуждаются в госпитализации.[14][15]

Дифференциальный диагноз

Дифференциальный диагноз включает ушиб нижней челюсти, вывих нижней челюсти и изолированную травму зубов. При вывихе нижней челюсти, если вывихнут один мыщелок, челюсть отклоняется в сторону вывиха. При подмыщелковом переломе челюсть отклоняется в сторону перелома, что приводит к преждевременному контакту на стороне перелома и открытому прикусу на здоровой стороне.

Прогноз

Общий прогноз для пациентов с переломами нижней челюсти благоприятный, особенно при отсутствии других сопутствующих повреждений. В то время как частота периоперационных осложнений у пациентов, перенесших ORIF, довольно высока из-за сложности восстановления (~ 20%), долгосрочные результаты хорошие, и только 7% пациентов сообщают о долгосрочных осложнениях, таких как абсцесс, неправильный сустав / несращение и аппаратное воздействие. Курение и употребление алкоголя, последнее из которых часто способствовало первоначальной причине перелома нижней челюсти, связаны с более высоким уровнем осложнений; возраст пациента, пол и тип травмы не коррелируют с результатами [16].

Осложнения

Независимо от метода лечения — консервативное лечение, закрытая репозиция с ММФ или ORIF — наиболее частым осложнением переломов нижней челюсти и их лечения является нарушение прикуса. ORIF имеет более высокий риск развития осложнений, чем закрытая репозиция — 21% против 17%, особенно при выполнении хирургами, не имеющими большой практики лицевых травм. Гипестезия нижней губы и подбородка также чрезвычайно распространена, при этом в некоторых исследованиях сообщается о частоте до 50%. Другие менее распространенные осложнения включают инфекцию, костное неправильное сращение/несращение, аппаратную экструзию, стойкий тризм или отклонение нижней челюсти с открытием и повреждение лицевого нерва. Переломы под углом связаны с самой высокой частотой развития осложнений.]

Гипестезия нижней губы и подбородка также чрезвычайно распространена, при этом в некоторых исследованиях сообщается о частоте до 50%. Другие менее распространенные осложнения включают инфекцию, костное неправильное сращение/несращение, аппаратную экструзию, стойкий тризм или отклонение нижней челюсти с открытием и повреждение лицевого нерва. Переломы под углом связаны с самой высокой частотой развития осложнений.]

Послеоперационный и реабилитационный уход

При более длительном MMF может потребоваться некоторая физиотерапия для восстановления диапазона движений после завершения лечения, включая использование устройства Therabite или аналогичного. В случае легкой послеоперационной аномалии прикуса ортодонтическое лечение может помочь вернуть пациенту преморбидный прикус.

Устрашение и обучение пациентов

К счастью, с появлением законов о ремнях и подушках безопасности, а также о шлемах, частота переломов нижней челюсти в результате дорожно-транспортных происшествий снизилась; однако межличностное насилие остается основной причиной этих травм. Учитывая, что многие физические ссоры вызваны употреблением рекреационных веществ, от алкоголя до внутривенных наркотиков, просвещение пациентов, направленное на отказ от наркотиков, может со временем еще больше снизить частоту переломов нижней челюсти.

Учитывая, что многие физические ссоры вызваны употреблением рекреационных веществ, от алкоголя до внутривенных наркотиков, просвещение пациентов, направленное на отказ от наркотиков, может со временем еще больше снизить частоту переломов нижней челюсти.

Улучшение результатов медицинского персонала

Переломы нижней челюсти часто связаны с другими серьезными травмами. В некоторых случаях дыхательные пути могут быть нарушены. Уход за пациентами с травмами лучше всего достигается с помощью межпрофессиональной команды клиницистов и специально обученных медсестер скорой помощи и травм. [Уровень V]

Контрольные вопросы

Доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.

Комментарий к этой статье.

Ссылки

- 1.

Джин К.С., Ли Х., Сон Дж.Б., Хан Ю.С., Юнг ДУ, Сим Х.И., Ким Х.С. Типы и причины переломов в черепно-лицевой области: 8-летний обзор 2076 пациентов.

Maxillofac Plast Reconstr Surg. 2018 дек;40(1):29. [Бесплатная статья PMC: PMC6186527] [PubMed: 30370262]

Maxillofac Plast Reconstr Surg. 2018 дек;40(1):29. [Бесплатная статья PMC: PMC6186527] [PubMed: 30370262]- 2.

Louis M, Agrawal N, Truong TA. Переломы средней трети лица II. Семин Пласт Хирург. 2017 Май; 31(2):94-99. [Бесплатная статья PMC: PMC5423797] [PubMed: 28496389]

- 3.

Фридрих К.Л., Пена-Веласко Г., Олсон Р.А. Изменение тенденций переломов нижней челюсти: обзор 1067 случаев. J Oral Maxillofac Surg. 1992 июнь; 50 (6): 586-9. [PubMed: 1593318]

- 4.

Алкан А., Челеби Н., Озден Б., Баш Б., Инал С. Биомеханическое сравнение различных методов пластин при восстановлении переломов угла нижней челюсти. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007 г., декабрь; 104 (6): 752-6. [PubMed: 17651992]

- 5.

Кац М.И. Пересмотренная классификация углов 2: модифицированная классификация углов. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1992 г., сен; 102 (3): 277–84. [PubMed: 1510054]

- 6.

Нейнер Дж., Фри Р., Калдито Г., Мур-Медин Т., Натан К.А. Тест на укус лезвия языка позволяет прогнозировать переломы нижней челюсти. Реконструкция черепно-челюстной травмы. 2016 июнь;9(2):121-4. [Бесплатная статья PMC: PMC4858423] [PubMed: 27162567]

- 7.

Эллис Э., Скотт К. Оценка пациентов с переломами лица. Emerg Med Clin North Am. 2000 авг.; 18(3):411-48, vi. [В паблике: 10967733]

- 8.

Beirne JC, Butler PE, Brady FA. Повреждения шейного отдела позвоночника у пациентов с переломами лица: 1-летнее проспективное исследование. Int J Oral Maxillofac Surg. 1995 г., 24 февраля (1 часть 1): 26–9. [PubMed: 7782637]

- 9.

Синклер Д., Шварц М., Грусс Дж., Маклеллан Б. Ретроспективный обзор взаимосвязи между переломами лица, травмами головы и травмами шейного отдела позвоночника. J Emerg Med. 1988 март-апрель;6(2):109-12. [PubMed: 3385170]

- 10.

Хауг Р.Х., Вибл Р.Т., Ликавец М.

Дж., Конфорти П.Дж. Переломы шейного отдела позвоночника и челюстно-лицевые травмы. J Oral Maxillofac Surg. 1991 июль; 49 (7): 725-9. [PubMed: 2056371]

Дж., Конфорти П.Дж. Переломы шейного отдела позвоночника и челюстно-лицевые травмы. J Oral Maxillofac Surg. 1991 июль; 49 (7): 725-9. [PubMed: 2056371]- 11.

Champy M, Loddé JP, Grasset D, Muster D, Mariano A. [Остеосинтез и компрессия нижней челюсти]. Энн Чир Пласт. 1977;22(2):165-7. [PubMed: 889283]

- 12.

Zide MF, Kent JN. Показания к открытой репозиции переломов мыщелка нижней челюсти. J Oral Maxillofac Surg. 1983 февраля; 41(2):89-98. [PubMed: 6571887]

- 13.

Алларедди В., Итти А., Майорини Э., Ли М.К., Рампа С., Алларедди В., Наллиа Р.П. Посещения отделений неотложной помощи с переломами костей лица у детей и подростков: анализ профиля и предикторы причин травм. J Oral Maxillofac Surg. 2014 сен; 72 (9): 1756-65. [PubMed: 24813778]

- 14.

Пикрелл Б.Б., Холлиер Л.Х. Доказательная медицина: переломы нижней челюсти. Plast Reconstr Surg. 2017 июль;140(1):192е-200е. [PubMed: 28654619]

- 15.

Пикрелл Б.Б., Серебракян А.Т., Марисевич Р.С. Переломы нижней челюсти. Семин Пласт Хирург. 2017 Май; 31(2):100-107. [Бесплатная статья PMC: PMC5423793] [PubMed: 28496390]

- 16.

Furr AM, Schweinfurth JM, May WL. Факторы, связанные с отдаленными осложнениями после пластики переломов нижней челюсти. Ларингоскоп. 2006 март; 116(3):427-30. [PubMed: 16540903]

- 17.

Lamphier J, Ziccardi V, Ruvo A, Janel M. Осложнения переломов нижней челюсти в городском учебном центре. J Oral Maxillofac Surg. 2003 июль; 61 (7): 745-9; обсуждение 749-50. [PubMed: 12856243]

- 18.

Anyanechi CE, Saheeb BD. Осложнения перелома нижней челюсти: изучение методов лечения в Калабаре, Нигерия. West Indian Med J. 2014 Aug;63(4):349-53. [Бесплатная статья PMC: PMC4663938] [PubMed: 25429480]

- 19.

Hohman MH, Bhama PK, Hadlock TA. Эпидемиология ятрогенных повреждений лицевого нерва: десятилетний опыт.

J Oral Maxillofac Surg. 1992 июнь; 50 (6): 586-9. [PubMed: 1593318]

J Oral Maxillofac Surg. 1992 июнь; 50 (6): 586-9. [PubMed: 1593318]

J Oral Maxillofac Surg. 1983 февраля; 41(2):89-98. [PubMed: 6571887]

J Oral Maxillofac Surg. 1983 февраля; 41(2):89-98. [PubMed: 6571887]

Maxillofac Plast Reconstr Surg. 2018 дек;40(1):29. [Бесплатная статья PMC: PMC6186527] [PubMed: 30370262]

Maxillofac Plast Reconstr Surg. 2018 дек;40(1):29. [Бесплатная статья PMC: PMC6186527] [PubMed: 30370262]

Дж., Конфорти П.Дж. Переломы шейного отдела позвоночника и челюстно-лицевые травмы. J Oral Maxillofac Surg. 1991 июль; 49 (7): 725-9. [PubMed: 2056371]

Дж., Конфорти П.Дж. Переломы шейного отдела позвоночника и челюстно-лицевые травмы. J Oral Maxillofac Surg. 1991 июль; 49 (7): 725-9. [PubMed: 2056371]