Эволюция человека. Происхождение человечества — Антропогенез.РУ

26-27 ноября в московском Университете МИСИС под девизом «Никто не уйдет без диагноза» прошёл форум «Ученые против мифов». Впервые мероприятие было целиком посвящено развенчанию заблуждений в области медицины. По мнению ведущего форум Александра Соколова, здоровье людей – тема, важность которой в любой ситуации ни у кого не вызывает сомнения. И действительно, на форум, проходивший онлайн, зарегистрировалось рекордное число зрителей – более 8500. Подробности

1 октября проекту АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ — 12 лет. В этом интервью Александр Соколов рассказал о том, что когда-то не планировал ввязываться в просветительский проект на всю жизнь… Но ввязался. А также о сбывшихся и несбывшихся планах, о будущем Музее эволюции человека, о спасении антропоидника и о том, чего больше не делает никто в мире. Подробности

Подробности

Александр Соколов

Странная обезьяна. Куда делась шерсть и почему люди разного цвета

Альпина Нон-фикшн, 2020, 526 стр.

Когда и почему наши предки потеряли свою шерсть? И действительно ли потеряли? Почему мы не голые и не водные, а, скорее, потеющие обезьяны? Сколько сумасбродных гипотез было предложено, чтобы объяснить нашу безволосость, и почему вопрос остался открытым? Что про эволюцию человека могут рассказать вши и блохи? Как изменился цвет кожи в процессе эволюции: наши предки посветлели или потемнели? А может, сначала потемнели, а потом посветлели? К чему была вся эта чехарда и при чем тут неандертальцы? Зачем голубые глаза лемурам, а лысина — макакам? И правда ли, что борода не привлекает женщин, зато устрашает мужчин? Об этом и многом другом рассказывает в своей книге редактор портала АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ Александр Соколов, еще раз доказывая, что наука — это потрясающе интересно и порой парадоксально. Подробней

Станислав Дробышевский

Достающее звено.

Книга 1. Обезьяны и все-все-все

Книга 1. Обезьяны и все-все-всеCorpus, 2017, 688 стр.

Кто был непосредственным предком человека? Как выглядит цепь, на конце которой находится Homo sapiens, и все ли ее звенья на месте? Почему некоторые ископаемые находки оказываются не тем, чем кажутся поначалу? И почему разумными стали именно гоминиды, а не другие млекопитающие? Двухтомник ведущего российского антрополога Станислава Дробышевского «Достающее звено» проливает свет на многие тайны прошлого.

Первая книга —»Обезьяны и все-все-все» — посвящена тем, кто внес вклад в формирование нашего вида задолго до того, как мы встали на ноги, расправили плечи и отрастили мозг. Подробней

Ярослав Всеволодович Кузьмин

В начале февраля 2021 г. на сайте престижного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA появилась статья, в которой обнародованы результаты радиоуглеродного датирования зубов людей современного анатомического типа из пещер центрального и южного Китая; тремя радиометрическими методами также определен возраст вмещающих их отложений, а для некоторых зубов проведен анализ митохондриальной ДНК.

Александр Борисович Соколов

Меланин, придающий цвет волосам, производится пигментными клетками, находящимися в волосяном фолликуле. Отсюда меланосомы перемещаются в кератиновые волокна, формирующие стержень волоса по мере его роста. Много эумеланина — получаются коричневые или черные волосы. Мало эумеланина — и вот вам блондин. Преобладание феомеланина даст рыжий цвет. С возрастом синтез меланина начинает сбоить, и человек седеет.

11.03.2023

Исследователи пришли к выводу, что генетические варианты, доставшиеся людям за пределами Африки от неандертальцев, влияют на наши циркадные ритмы.

02.03.2023

Возможно, вы слыхали про «Виллу папирусов» в Геркулануме? Это вилла, погребенная под многометровым слоем пепла во время извержения Везувия в 79 году н.э. А названа она так потому, что на ней обнаружена единственная античная библиотека, сохранившаяся до наших дней – более 1800 папирусов. Эти папирусы находились в нескольких помещениях, в корзинах и на полках, но при извержении, увы, превратились в обугленные и спекшиеся свёртки, так что большая их часть не прочтена до сих пор. Теперь с помощью микрофокусной томографии и искусственного интеллекта ученые подступили к расшифровке еще одного бесценного свитка.

21.02.2023

Японские специалисты сделали КТ мумии «русалки», много лет хранившейся в одном из храмов Окаямы. Внутри — гипс, вата, бумага. Скелет не обнаружен.

17. 02.2023

02.2023

Археологи обнаружили самые древние олдувайские орудия, а их вероятными создателями оказались вовсе не люди.

13.02.2023

Редкая удача позволила египтологам узнать новые детали процесса мумификации: найдена древняя «мумификационная» мастерская, а в ней — сосуды с надписями.

Все новости

Изоляция

Существование без контактов с внешним миром. У людей может быть географической (например, на удаленном острове) и социальной (например, изоляция каст в Индии). Изоляция играет важную роль в эволюции человека и возникновении всех видов биологической изменчивости.

«Ничего нет более опасного, чем идея, если у Вас есть только одна идея».

Эмиль-Огюст Шартье, французский философ, Разговор о религии / Propossurla Religion, 1938. Предоставлено И.Л.Викентьевым.

Вопрос: Можете ли объяснить нашим читателям простым языком, что такое хромосома?

? Хромосома – это фрагмент генома любого организма (ДНК) в комплексе с белками.

Вопрос: Правы ли мы, являемся ли новаторами, а не провокаторами или рядовыми неучами, пусть рассудит время и квалифицированный читатель.

Светлана Бурлак: Самое главное в таком деле — уровень проработки материала. Вот если кто-то, например, решит сделать «Новую математику», начав с того, что «поскольку 2х2=5, то…», никто дальше читать не станет, потому что все знают, что 2х2=4. И большинство даже знает, что это не потому, что так решили косные «учОные», зажимающие всё новое, а потому, что если купить два пакетика по два пирожка в каждом, то пирожков в итоге будет четыре, а не пять.

Обоснование Аатоматопографических границ полного съёмного протеза нижней челюсти

Главная » Ортопедическая стоматология » Обоснование Аатоматопографических границ полного съёмного протеза нижней челюсти

ОБОСНОВАНИЕ АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ГРАНИЦ ПОЛНОГО СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА НА НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ

Анатомо-физиологические особенности беззубой нижней челюсти значительно отличаются от таковых верхней челюсти. Условия для изготовления протеза на нижнюю челюсть, как известно, менее благоприятны.

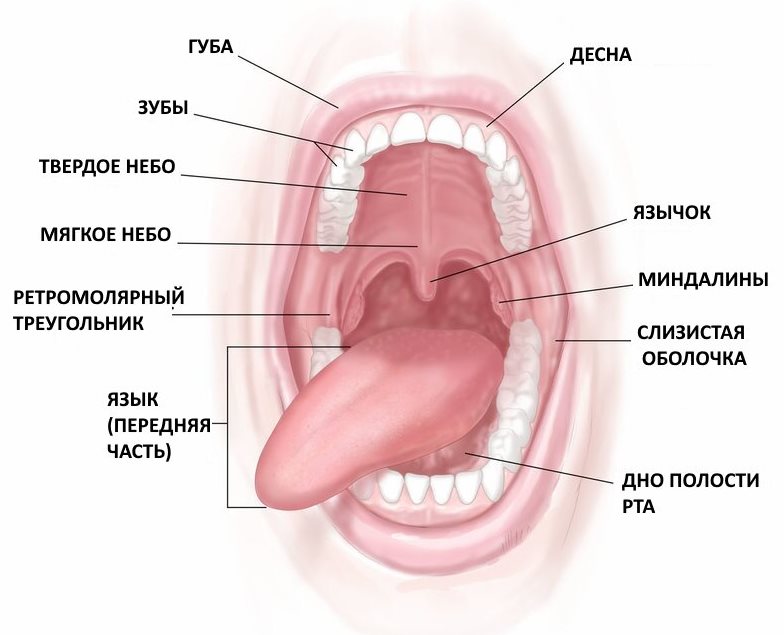

Подъязычная область — это участок, расположенный между нижней поверхностью языка в пределах его передних двух третей, дном полости рта и альвеолярными отростками (от уздечки языка до первого моляра нижней челюсти).

Подъязычное пространство делится на следующие отделы: передний, боковой и задний. Последний отдел имеет и другое название — «язычный карман».

Последний отдел имеет и другое название — «язычный карман».

Передний отдел подъязычного пространства расположен между языком и язычной поверхностью переднего участка альвеолярной части и находится между клыком одной стороны и клыком другой.

На месте перехода слизистой оболочки альвеолярного гребня на дно полости рта наблюдается возвышение слизистой оболочки в виде валика. Между последним и основанием альвеолярной части образуется слизистая сумка. Она может способствовать созданию клапана в этом участке.

Подъязычная складка, ограничивающая данную область сзади, представляет собой выраженную складку слизистой оболочки, расположенную по обеим сторонам от средней линии. Эта складка длиной 2-3 см возвышается над окружающими тканями дна полости рта. Хорошо выраженная складка позволяет получить задний замыкающий клапан. У основания подъязычной складки имеются возвышения конической формы — подъязычные сосочки. Здесь открываются протоки подъязычных слюнных желез. Подъязычные сосочки являются опознавательными пунктами при определении границ протеза. Край протеза не должен их перекрывать, в противном случае происходит их ущемление.

Подъязычные сосочки являются опознавательными пунктами при определении границ протеза. Край протеза не должен их перекрывать, в противном случае происходит их ущемление.

Между подъязычными складками и альвеолярным отростком находится подъязычный желобок протяженностью от уздечки языка до вторых премоляров. Соответственно подъязычному желобку в оттиске должен быть сформирован так называемый подъязычный валик.

Таким образом, в переднем участке отделе подъязычного пространства имеется две складки слизистой оболочки, которые способствуют образованию замыкающего клапана и присасыванию протеза независимо от того, имеется ли герметичный клапан в других участках границы протезного ложа или нет.

Подъязычное пространство пересекается идущей в сагиттальном направлении двойной складкой слизистой оболочки — уздечкой языка, которая бывает длинной и узкой, короткой и широкой. При укорочении уздечки языка и связанной с этим ограниченной подвижностью возможны дефекты речи, нарушения жевания и глотания, которые усугубляются при нерациональном протезировании. Уздечка языка делит передний отдел подъязычного пространства на две половины. На протезе при этом приходится делать вырезку, что затрудняет создание замыкающего клапана в данном месте. Если уздечка выражена слабо, это деление мало заметно.

Уздечка языка делит передний отдел подъязычного пространства на две половины. На протезе при этом приходится делать вырезку, что затрудняет создание замыкающего клапана в данном месте. Если уздечка выражена слабо, это деление мало заметно.

Длина уздечки колеблется от 1 до 2 см. Выраженность и место ее прикрепления к альвеолярному краю различны и зависят в большинстве случаев от степени его атрофии. Высокое прикрепление уздечки языка препятствует созданию замыкающего клапана, что приводит к сбрасыванию протеза, а при движениях языка уздечка травмируется краем протеза.

Резко выраженная подбородочная ость мешает образованию замыкающего капана в этой области. Слизистая оболочка здесь может повреждаться краем протеза. Возникает необходимость в изоляции ости, но перекрыть ее базисом протеза не представляется возможным. При нарастании атрофических процессов подбородочная ость увеличивается (подбородочный торус), что значительно осложняет протезирование.

Дно полости рта связано непосредственно с языком, и во время его движения изменяется величина переднего подъязычного пространства. При выдвижении языка вперед переднее подъязычное пространство превращается в узкую щель, дно полости рта поднимается. Резкие движения языка могут привести к его травме или сбрасыванию протеза. При боковых движениях языка на одноименной стороне происходит углубление переднего отдела подъязычного пространства и уменьшение его в сагиттальном направлении: на противоположной стороне ткани дна полости рта поднимаются. Таким образом, ширина переднего отдела подъязычного пространства зависит от степени атрофии альвеолярной части, выраженности подъязычных слюнных желез и положения языка.

При выдвижении языка вперед переднее подъязычное пространство превращается в узкую щель, дно полости рта поднимается. Резкие движения языка могут привести к его травме или сбрасыванию протеза. При боковых движениях языка на одноименной стороне происходит углубление переднего отдела подъязычного пространства и уменьшение его в сагиттальном направлении: на противоположной стороне ткани дна полости рта поднимаются. Таким образом, ширина переднего отдела подъязычного пространства зависит от степени атрофии альвеолярной части, выраженности подъязычных слюнных желез и положения языка.

Расширение базиса протеза в переднем подъязычном пространстве можно вести в сагиттальном направлении по ходу мышечных волокон.

Боковой отдел подъязычного пространства является продолжением переднего. Оральный скат альвеолярной части переднего участка чаще покрыт плотной слизистой оболочкой. Непосредственно под слизистой оболочкой дна полости рта в переднем участке бокового отдела подъязычного пространства мышцы отсутствуют.

У некоторых пациентов в области премоляров имеются костные нижнечелюстные валики — экзостозы. Наличие их является неблагоприятным фактором для протезирования, т.к. тонкая атрофичная слизистая оболочка, покрывающая их, травмируется базисом протеза, поэтому целесообразно изолировать их созданием выемки по краю на протезах. Если же экзостозы имеют значительные размеры, то они удаляются хирургическим путем.

При резкой атрофии альвеолярного отростка внутренняя косая линия находится на уровне его вершины, что затрудняет получение замыкающего клапана. Расширить базис протеза в данной области вглубь не представляется возможным, т.к. при глотании происходит выбухание мягких тканей, которые повреждаются протезом или сбрасывают его.

В том случае, если нет гребня альвеолярной части, преддверие полости рта переходит непосредственно в подъязычную область. Базис протеза при уплощается и свободно перемещается в боковом направлении.

Задний отдел подъязычного пространства известен как язычный карман. Он начинается от места расположения зуба мудрости и кончается в нижнем отделе мягкого неба. Латерально он ограничен начальной частью внутренней поверхности ветви нижней челюсти, с нижней и медиальной сторон — слизистой оболочкой, покрывающей мышцы дна полости рта, сзади — нижней частью мягкого неба.

Он начинается от места расположения зуба мудрости и кончается в нижнем отделе мягкого неба. Латерально он ограничен начальной частью внутренней поверхности ветви нижней челюсти, с нижней и медиальной сторон — слизистой оболочкой, покрывающей мышцы дна полости рта, сзади — нижней частью мягкого неба.

Объемные изменения язычного кармана происходят в результате переднего или заднего смещения языка. При высовывании его изо рта вперед до 4-5 см язычный карман уменьшается на такую же величину в сагиттальном направлении. При ретрузионном (заднем) положении языка, что наблюдается при широком открывании рта, язычный карман углубляется, и объем его увеличивается. Если задний край протеза сформирован неправильно, при выдвижении языка вперед он будет повреждать слизистую оболочку язычного кармана. При ретрузионном положении языка нарушается контакт между краем протеза и мягкими тканями, вследствие чего ухудшается фиксация протеза.

Позадиальвеолярная (ретроальвеолярная) область — это продолжение в сторону глотки бокового участка подъязычной области, которое от второго моляра идет вниз по кости (ниже внутренней косой линии) и кзади. Границы ретроальвеолярной области: латеральная — внутренняя поверхность нижней челюсти; медиальная — корень языка; нижняя — дно полости рта; задняя — передняя небная дужка. Эту область необходимо использовать в протезировании для изготовления «крыла» протеза с целью расширения его границ и улучшения фиксации. Поскольку форма и величина этой области зависят от функции прикрепляющейся к внутренней косой линии челюстно-подъя-зычной мышцы, а также от наличия здесь большого количества других мышечных волокон, следует иметь в виду, что из всех зон протезного ложа краями протеза чаще всего повреждается именно ретроальвеолярная зона, что значительно уменьшает возможность использования ее в протезировании.

Границы ретроальвеолярной области: латеральная — внутренняя поверхность нижней челюсти; медиальная — корень языка; нижняя — дно полости рта; задняя — передняя небная дужка. Эту область необходимо использовать в протезировании для изготовления «крыла» протеза с целью расширения его границ и улучшения фиксации. Поскольку форма и величина этой области зависят от функции прикрепляющейся к внутренней косой линии челюстно-подъя-зычной мышцы, а также от наличия здесь большого количества других мышечных волокон, следует иметь в виду, что из всех зон протезного ложа краями протеза чаще всего повреждается именно ретроальвеолярная зона, что значительно уменьшает возможность использования ее в протезировании.

С целью определения возможности создания «крыла» протеза в ретроальвеолярную область вводят указательный палец и просят больного коснуться языком щеки с противоположной стороны. Если при таком выдвижении языка палец остается на месте (не выталкивается), то край протеза можно довести до дистальной границы этой зоны. Если же палец выталкивается, то создание «крыла» нецелесообразно: такой протез будет выталкиваться корнем языка.

Если же палец выталкивается, то создание «крыла» нецелесообразно: такой протез будет выталкиваться корнем языка.

Если даже на нижней челюсти не удается достичь функциональной присасываемости протеза, то расширение границ все же оправдано, т.к. в результате этого уменьшается давление на единицу площади протезного ложа (слизистая оболочки нижней челюсти гораздо быстрее реагирует на давление, чем верхней).

В этой области располагается продольный, часто резко выраженный и острый выступ — внутренняя косая линия, которую необходимо учитывать при изготовлении протезов. При наличии острой внутренней косой линии в протезе нужно сделать углубление, чтобы изолировать ее или поместить в этом месте эластичную прокладку.

На нижней челюсти иногда встречаются костные выступы — экзостозы. Они, как правило, располагаются в области премоляров с язычной стороны челюсти. Экзостозы могут быть причиной балансирования протеза, что приводит к травмированию слизистой оболочки. В таких случаях также производят изоляцию экзостозов или на соответствующих участках протеза делают мягкую прокладку. Края протеза во всех случаях должны перекрывать эти костные выступы, в противном случае может нарушиться его присасываемость.

Края протеза во всех случаях должны перекрывать эти костные выступы, в противном случае может нарушиться его присасываемость.

Позадимолярная (ретромолярная) область представляет собой пространство, расположенное позади третьего моляра нижней челюсти. По сторонам оно ограничено двумя гребнями — внутренней и наружной косыми линиями. В средней части находится слизистый бугорок грушеподобной формы, величина, плотность и подвижность которого варьирует. Он может быть плотным и фиброзным или мягким и податливым, но в любом случае его нужно перекрыть протезом для улучшения фиксации.

Дно ретромолярной области покрыто компактной костной пластинкой, толщина которой в среднем равна 8 мм. Исследования показали, что наибольшему силовому воздействию подвергаются концевые отделы съемного протеза. Учитывая эти обстоятельства, а также то, что компактная кость более устойчива к жевательному давлению и возрастной атрофии, желательно, чтобы базис съемного протеза перекрывал нижнечелюстной бугорок и оканчивался у основания крылочелюстной складки.

Следует учитывать, что для достижения фиксации, а особенно стабилизации протезов на челюстях, необходимо учитывать форму и поперечное сечение альвеолярных дуг.

По форме различают квадратные, треугольные и округлые зубные дуги. Наиболее удобны для протезирования квадратные зубные дуги.

Поперечное сечение альвеолярных отростков может быть:

1) U-образным — альвеолярный отросток имеет широкое основание, служащее хорошей опорой для протеза;

2) V-образным, менее удобным для протезирования;

3) в виде острого конусообразного гребня, который создает неблагоприятные условия для протезирования, т.к. травмируется протезом.

Ретромолярный треугольник — e-Anatomy — IMAIOS

Definition

Русский

Ретромолярный треугольник , ретромолярная ямка, ретромолярное пространство или ретромолярная щель представляет собой пространство в задней части нижней челюсти, между задней частью последнего моляра и передним краем восходящей ветви, где она пересекает альвеолярный край. Крылонижнечелюстной шов соединяет с ним гамулус медиальной крыловидной пластинки.

Крылонижнечелюстной шов соединяет с ним гамулус медиальной крыловидной пластинки.

Это определение включает текст с веб-сайта Википедии — Википедия: бесплатная энциклопедия. (2004, 22 июля). Флорида: Wikimedia Foundation, Inc. Получено 10 августа 2004 г. с http://www.wikipedia.org

Я даю согласие на передачу прав на мой вклад в соответствии с Условиями сайта.

Галерея

Translations

Рак ретромолярной области: исследование 28 случаев с представлением новой хирургической техники их лечения | JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery

Рак ретромолярной области: исследование 28 случаев с представлением новой хирургической техники для их лечения | JAMA Отоларингология – Хирургия головы и шеи | Сеть ДЖАМА [Перейти к навигации]Эта проблема

- Скачать PDF

- Полный текст

Поделиться

Твиттер Фейсбук Электронная почта LinkedIn

- Процитировать это

- Разрешения

Артикул

Январь 1959 г.

ХОРХЕ ФЭРБЭНКС БАРБОСА, MD

Принадлежности автора

Сан-Паулу, Бразилия

Начальник службы головы и шеи, Центральный институт Ассоциации Паулиста по борьбе с раком.

Арка АМА Отоларингол. 1959;69(1):19-30. doi:10.1001/архотол.1959.00730030023004

Полный текст

Абстрактный

Анатомия Термин «ретромолярная область» часто встречается в книгах и статьях по онкологии. Этот термин используется для обозначения части щечной полости, которая лежит между двумя зубными рядами с обеих сторон и позади корней последних моляров и которая устанавливает сообщение между медиальной и вестибулярной частями щечной полости, когда зубной ряд аркады соприкасаются. Однако такая определенная анатомическая «область» не существует, насколько это можно было бы подтвердить обширным поиском литературы.