СТРОЕНИЕ ЗУБОВ И ОСНОВЫ ИХ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Центральные и боковые резцы нижней челюсти

Центральные и боковые резцы нижней челюсти являются самыми маленькими зубами. Центральные резцы меньше боковых. Коронки резцов нижней челюсти узкие и длинные и по форме похожи на долото. Аппроксимальные поверхности почти параллельны. На аппроксимальной поверхности коронки видно, что шейка ее имеет ярко выраженную лунообразную форму.

Вестибулярные поверхности коронок слабо выпуклые или плоские. У режущего края на них заметны две вертикальные бороздки. Оральные поверхности коронок гладкие, вогнутые, имеют треугольную форму, зубные бугорки слабо выражены. Признак углов в центральных резцах отсутствует, в боковых — выражен слабо, причем дистальный угол может быть выше медиального.

Признак кривизны у боковых резцов едва заметен.

Клык нижней челюсти Клык нижней челюсти имеет массивную коронку, суживающуюся к краю с вестибулярной и оральной сторон.

С вестибулярной стороны коронка разделяется продольным валиком на две фасетки: медиальную — меньшую и дистальную — большую. Режущий край создается двумя сходящимися под углом отрезками (медиальным — меньшим и дистальным — большим), образующими у вершины угла режущий бугор. С оральной стороны имеется выраженный зубной бугорок.

Аппроксимальные стороны клыка под небольшим углом сходятся к шейке. Наибольший диаметр (экватор) коронки в вестибулярно-оральном направлении проходит ближе к шейке, а в медиально-дистальном — вблизи режущего края.

Коронки клыков нижней челюсти выступают из дуги зубного ряда в трех направлениях: несколько «выстоят» по отношению к вестибулярным и оральным поверхностям коронок соседних зубов, режущие края выступают над режущими краями резцов.

Первый премоляр нижней челюсти

Коронка первого премоляра нижней челюсти по отношению к корню наклонена орально, жевательная поверхность имеет округлую форму и сужена в вестибуло-оральном направлении.

Вестибулярная поверхность по форме похожа на вестибулярную поверхность клыка. Она разделена продольным валиком на фасетки: медиальную — меньшую и дистальную — большую.

Вестибулярная часть жевательной поверхности имеет бугор с двумя скатами — медиальным и дистальным.

Оральная поверхность — уже и короче вестибулярной, что обусловлено менее развитым оральным бугром.

Аппроксимальная поверхность имеет выпуклости, которые расположены ближе к жевательной поверхности. К шейке коронка суживается.

Жевательная поверхность премоляра нижней челюсти имеет более округлую форму, чем жевательная поверхность премоляра верхней челюсти, форма которого — овальная.

На поверхности расположено два бугра: вестибулярный — больший и оральный — меньший.

Бугры связаны эмалевыми валиками, расположенными по краю аппроксимальных поверхностей и посередине жевательной поверхности.

Медиально и дистально от бугров имеются симметрично расположенные углубления. Вестибулярный бугор наклонен в сторону орального бугра.

Оральный бугор тупой и часто находится вне окклюзионного контакта с жевательной поверхностью антагониста. Второй премоляр нижней челюсти Второй премоляр по размерам больше первого премоляра нижней челюсти.

Отличие первого премоляра от второго заключается в том, что у первого премоляра верхушка вестибулярного бугра лежит много выше верхушки орального бугра, коронка первого премоляра сужена к оральной стороне, коронка второго премоляра округлая.

Коронка второго премоляра нижней челюсти больше коронки первого премоляра, она может иметь различную форму и быть несколько наклонена орально.

Ось коронки с осью корня образуют меньший угол, чем у первого премоляра. тьего моляра весьма варьирует, но чаще всего повторяет форму более крупных моляров. Сходство формы с более крупными молярами тем больше, чем больше развита коронка.

Жевательная поверхность чаще всего имеет три бугра, однако за нормальную принято считать жевательную поверхность с четырьмя буграми. Иногда третий моляр имеет размеры премоляра и даже меньшие.

Зубы нижней челюсти

Вестибулярная поверхность коронки по форме напоминает вестибулярную поверхность первого премоляра нижней челюсти. Оральная поверхность значительно больше, чем у первого премоляра, что обусловлено большей развитостью орального бугра.

Аппроксимальная и медиальная поверхности слегка выпуклые и сходятся к шейке зуба. Жевательная поверхность округлой формы.

На ней имеется два, а чаще три бугра: вестибулярный и два оральных. Вестибулярный бугор тупой, несколько наклонен орально.

Оральный бугор острый, более выражен, чем у первого премоляра, и расположен несколько выше, чем вестибулярный.

Как и у первого премоляра, медиальная и дистальная стороны жевательной поверхности образованы связывающими бугры эмалевыми складками.

Бороздка, отделяющая вестибулярный бугор от орального, обычно резко выражена, иногда от нее отходит желобок, разделяющий оральный бугор на медиальные и дистальные отделы, что превращает зуб в трехбугорковый.

Первый моляр нижней челюсти

Форма коронки первого моляра приближается к форме куба.

Вестибулярная поверхность выпуклая и у края жевательной поверхности наклонена в оральную сторону. Оральная поверхность — так же выпуклая, но она меньше вестибулярной.

Медиальная поверхность — больше дистальной и более выпуклая. Обе аппроксимальные поверхности резко сходятся к шейке.

Жевательная поверхность — прямоугольной формы, медиально-дистальный размер ее больше вестибулярно-орального.

Жевательная поверхность имеет пять бугров: три вестибулярных и два оральных. Самым большим бугром является медиально-вестибулярный, меньшим — дистально-вестибулярный.

Бугры отделены друг от друга бороздками. Две главные бороздки идут от медиального края к дистальному и от орального к вестибулярному.

Они перекрещиваются посередине жевательной поверхности под прямым углом, причем продольная бороздка не доходит до аппроксимальных краев жевательной поверхности, поперечная же переходит в виде желобка на вестибулярную и оральную поверхности зуба.

Второй моляр нижней челюсти Коронка второго моляра несколько меньше коронки первого моляра.

Жевательная поверхность имеет четыре бугра: два вестибулярных, из которых медиальный больше и выше дистального, и два оральных, равных по размеру.

Вестибулярные бугры расположены выше оральных и имеют округлую форму. Оральные бугры заостренной формы.

Аппроксимальные поверхности почти параллельны и несколько суживаются у шейки. Вестибулярная поверхность разделяется сравнительно глубокой бороздой на две половины.

Борозда заканчивается у начала вестибулярной выпуклости. Оральная поверхность так же разделена бороздой, доходящей до оральной выпуклости коронки зуба. Эта борозда короче вестибулярной.

Оральная выпуклость расположена выше вестибулярной. Третий моляр нижней челюсти Коронка третьего моляра, как правило, меньше коронки второго моляра и может быть различной формы.

Однако это явление наблюдается реже, чем у противостоящего ему третьего моляра верхней челюсти. Жевательная поверхность обычно состоит из четырех бугорков, но иногда встречаются и пять бугорков.

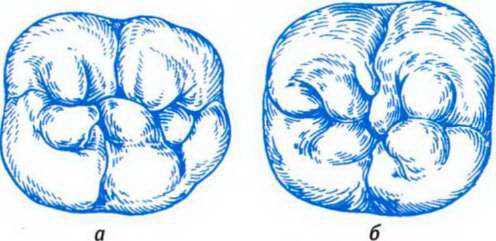

| Рисунок 13. Строение коронки первого моляра верхней челюсти |

|

| Рисунок 14. Сравнение строения жевательной поверхности коронок первого (а) и второго (б) моляров нижней челюсти |

dentaltechnic.info

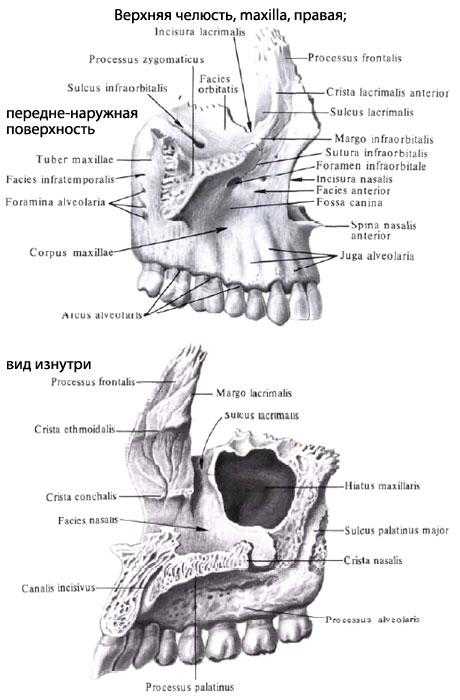

Строение верхней челюсти — Хирургическая стоматология от А до Я

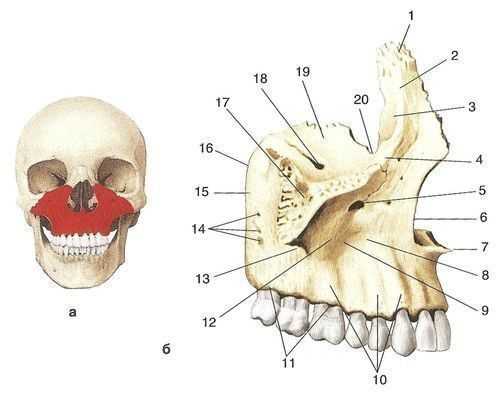

Верхняя челюсть, maxilla, парная, располагается в центре лица и соединяется со всеми его костями, а также с решетчатой, лобной и клиновидной костями. Верхняя челюсть принимает участие в образовании стенок глазницы, носовой и ротовой полостей, крыловиднонебной и подвисочной ямок. В ней различают тело и четыре отростка, из которых лобный направлен вверх, альвеолярный — вниз, небный обращен медиально, а скуловой — латерально. Несмотря на значительный объем, верхняя челюсть очень легкая, так как в ее теле находится полость — пазуха, sinus maxillaris (объемом 4-6 см3). Это самая крупная пазуха из числа таковых в костях черепа (рис. 1-8,1-9, 1-10).

Рис. 1-8. Топография верхней челюсти:

1 — лобный отросток, processus frontalis; 2 — передняя поверхность, facies anterior

Рис. 1-9. Строение правой верхней челюсти, maxilla (вид с латеральной стороны)

Рис. 1-10. Строение правой верхней челюсти, maxilla (вид с медиальной стороны): 1 — лобный отросток верхнечелюстной кости; 2 — решетчатый гребень, crista ethmoidalis; 3 — слезная борозда, sulcus lacrimalis; 4 — верхнечелюстная пазуха, sinus maxillaris; 5 — большая нёбная борозда; 6 — носовой гребень; 7 — нёбные борозды; 8 — альвеолярный отросток; 9 — моляры; 10 — нёбный отросток, processus palatinus; 11 — премоляры; 12 — клык; 13 — резцы; 14 — резцовый канал; 15 — передняя носовая ость, spina nasalis anterior; 16 — носовая поверхность ( facies nasalis) верхнечелюстной кости; 17 — раковинный гребень, crista conchalis

Тело верхней челюсти (corpus maxillae) имеет 4 поверхности: переднюю, подвисочную, глазничную и носовую.

Передняя поверхность вверху ограничена подглазничным краем, ниже которого находится одноименное отверстие, через которое выходят сосуды и нервы. Это отверстие 2-6 мм в диаметре расположено на уровне 5-го или 6-го зубов. Под этим отверстием лежит клыковая ямка (fossa canim), являющаяся местом начала мышцы, поднимающей угол рта.

На подвисочной поверхности различают бугор верхней челюсти (tuber maxillae), на котором имеются 3-4 альвеолярных отверстия, направляющихся к корням больших коренных зубов. Через них проходят сосуды и нервы.

Глазничная поверхность содержит слезную вырезку, ограничивает нижнюю глазничную щель (fissura orbitalis inferior). На заднем крае этой поверхности находится подглазничная борозда (sulcus infraorbitalis), переходящая в одноименный канал.

Носовая поверхность в значительной мере занята верхнечелюстной расщелиной (hiatus maxillaris).

Альвеолярный отросток (processus alveolaris). Он является как бы продолжением тела верхней челюсти книзу и представляет собой дугообразно изогнутый костный валик с выпуклостью, обращенной кпереди. Наибольшая степень кривизны отростка наблюдается на уровне первого моляра. Альвеолярный отросток соединяется межчелюстным швом с одноименным отростком противоположной челюсти, сзади без видимых границ переходит в бугор, медиально — в нёбный отросток верхней челюсти. Наружная поверхность отростка, обращенная к преддверию рта, называется вестибулярной (facies vestibularis), а внутренняя, обращенная к небу, — нёбной (facies palatinus). Дуга отростка (arcus alveolaris) имеет восемь зубных альвеол (alveoli dentales) для корней зубов. В альвеолах верхних резцов и клыков различают губную и язычную стенки, а в альвеолах премоляров и моляров — язычную и щечную. На вестибулярной поверхности альвеолярного отростка каждой альвеоле соответствуют альвеолярные возвышения (juga alveolaria), наиболее выраженные у альвеол медиального резца и клыка. Альвеолы отделены друг от друга костными межальвеолярными перегородками (septa interalveolaria). Альвеолы многокорневых зубов содержат межкорневые перегородки (septa interradicularia), отделяющие корни зуба друг от друга. Форма и величина альвеол соответствуют форме и величине корней зуба. В первых двух альвеолах лежат корни резцов, они конусовидные, в 3-й, 4-й и 5-й альвеолах — корни клыка и премоляров. Они имеют овальную форму и сдавлены несколько спереди назад. Альвеола клыка является самой глубокой (до 19 мм). У первого премоляра альвеола часто разделена межкорневой перегородкой на язычную и щечную корневые камеры. В трех последних альвеолах, небольших по размеру, находятся корни моляров. Эти альвеолы разделены межкорневыми перегородками на три корневые камеры, из которых две обращены к вестибулярной, а третья — к небной поверхности отростка. Вестибулярные альвеолы несколько сжаты с боков, и поэтому их размеры в переднезаднем направлении меньше, чем в небно-щечном. Язычные альвеолы более округлые. В связи с непостоянным количеством и формой корней 3-го моляра его альвеола разнообразна по форме: она может быть одинарной или разделена на 2-3 и более корневых камер. На дне альвеол находится одно или несколько отверстий, которые ведут в соответствующие канальцы и служат для прохождения сосудов и нервов. Альвеолы прилежат к более тонкой наружной пластинке альвеолярного отростка, что лучше выражено в области моляров. Позади 3-го моляра наружная и внутренняя компактные пластинки сходятся и образуют альвеолярный бугорок (tuberculum alveolare).

Участок альвеолярного и небного отростков верхней челюсти, соответствующий резцам, у зародыша представляет самостоятельную резцовую кость, которая соединяется с верхней челюстью посредством резцового шва. Часть резцового шва на границе между резцовой костью и альвеолярным отростком зарастает до рождения. Шов между резцовой костью и небным отростком имеется у новорожденного, а иногда сохраняется и у взрослого.

Форма верхней челюсти индивидуально различна. Выделяют две крайние формы ее внешнего строения: узкую и высокую, свойственную людям с узким лицом, а также широкую и низкую, обычно встречающуюся у людей c широким лицом (рис. 1-11).

Рис. 1-11. Крайние формы строения верхней челюсти, вид спереди: А — узкая и высокая; Б — широкая и низкая

Верхнечелюстная пазуха

Используемые материалы: Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы : Под ред. Л.Л. Колесникова, С.Д. Арутюнова, И.Ю. Лебеденко, В.П. Дегтярёва. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009

Возможно заинтересует:

hirstom.ru

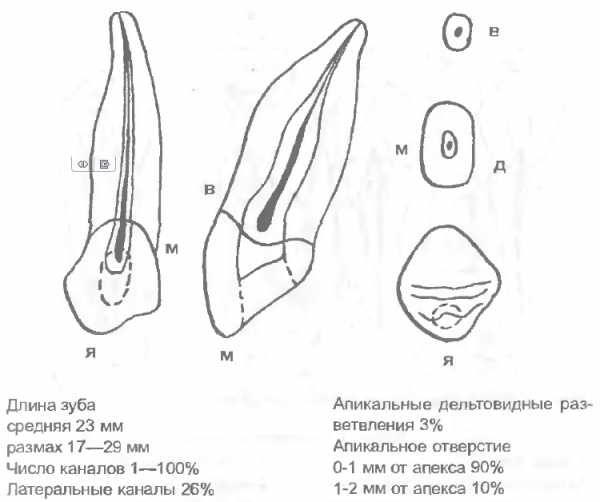

Анатомия клыков

Максим

Категория: Анатомия зубов

Просмотров: 6666

Клык верхней челюсти

(рис. 1) имеет коронку неправильно-конусовидной формы. Режущий край напоминает по виду треугольник, ограниченный тремя зубчиками — двумя крайними и одним средним, хорошо выраженным. Бугор имеет два ската, медиальный скат меньше латерального. Вестибулярная поверхность выпуклая, имеет продольный валик, который делит губную поверхность на две фасетки, из которых латеральная больше.

Язычная поверхность выпуклая, также разделена на две фасетки. Продольные эмалевые валики обеих поверхностей коронки переходят в режущий бугор. Боковые грани образуют с режущим краем два угла, из которых медиальный более тупой, чем латеральный. Контактные поверхности имеют форму треугольника. Корень слегка сжат с боков. Латеральная его поверхность более выпукла, чем медиальная. Хорошо выражены все три признака.

Клык нижней челюсти (рис. 2).

По строению напоминает верхний, но несколько короче и меньше. Коронка, частично сохраняя ромбическую форму, более узкая и удлиненная. Вестибулярная поверхность выпуклая, язычная — плоская и слабовогнутая. На режущем крае выделяется центральный режущий главный бугорок, в области которого сходятся грани коронки. Медиальная часть короче латеральной. Медиальный угол острый и расположен дальше от шейки. От главного бугорка в сторону премоляра идет небольшая вырезка, отделяющая медиальный бугорок. Высота коронки вестибулярной и латеральной поверхностей несколько превышает высоту язычной и медиальной поверхностей. Корень один, короче, чем у верхнего клыка. На боковых поверхностях глубокие продольные бороздки. На поперечном распиле овальной формы. Хорошо выражены все три признака.

Добавить комментарий

stom-portal.ru

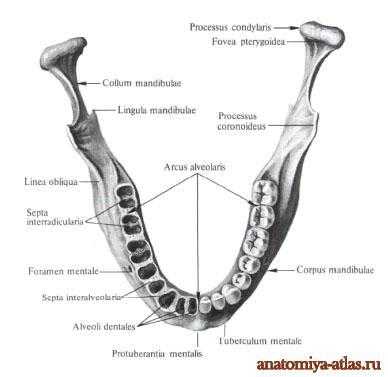

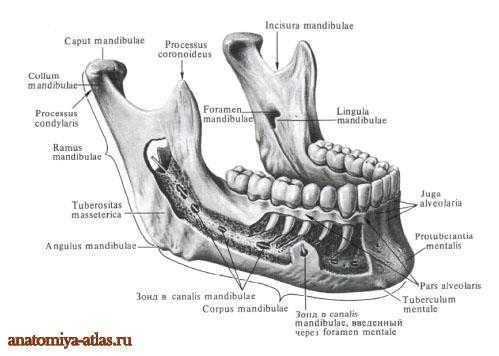

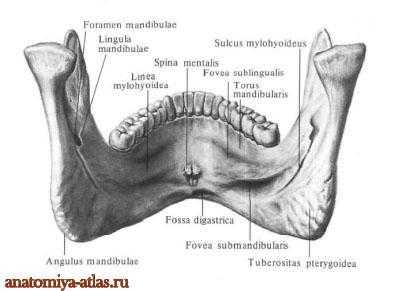

Нижняя челюсть — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 1 февраля 2019; проверки требуют 5 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 1 февраля 2019; проверки требуют 5 правок. О верхних парных челюстях ротового аппарата членистоногих см. мандибулы.Ни́жняя че́люсть (лат. mandibula) — непарная костная структура, образующая нижний отдел лицевого черепа. Является единственной подвижной костью в черепе взрослого человека.

- альвеолярный отросток — край тела челюсти, где расположены ячейки зубов;

- тело нижней челюсти;

- подбородочное отверстие;

- нижнечелюстной канал;

- угол нижней челюсти;

- ветви нижней челюсти;

- суставные отростки;

- венечные отростки;

- нижнечелюстное отверстие.

- головка нижней челюсти

Развитие нижней челюсти и её значение[править | править код]

Нижняя челюсть развивается из хрящей первой (I) жаберной (или челюстной) дуги. Нижняя челюсть человека имеет гораздо меньшие размеры, чем таковые у ископаемых гоминид и современных человекообразных обезьян. Например, кальвариомандибулярный индекс (число, выражающее вес нижней челюсти в процентах веса черепа без нижней челюсти) у гориллы составляет 40-45, а у человека около 15. Членораздельная речь и артикуляция были бы невозможны при большой массе и размерах челюсти. Также при прямой посадке головы человека и расположении нижней челюсти перпендикулярно к позвоночнику её большая масса могла бы затруднить пережёвывание пищи. Считается, что укорочение лица человека и ослабление его жевательного аппарата произошло из-за перехода с сырой и неразделанной пищи на еду, измельчённую инструментами (каменные ножи) и размягчённую термической обработкой.

- Хомутов А. Е. Антропология. — изд. 3-е. — Ростов-на-Дону: Феникс. — С. 218–220. — ISBN 5-222-05286-9.

ru.wikipedia.org

12. Верхняя и нижняя челюсти (функции, элементы развития,

строение).

Функции:

Верхняя челюсть, maxilla участвует в

образовании полостей для органов чувств (глазницы и носа)

образовании перегородки между полостями носа и рта

работе жевательного аппарата

воспроизведении речи

образовании рта

Нижняя челюсть, mandibula

Развитие:

Верхняя челюсть развивается из 1части мандибулярной висцеральной дуги – небно-квадратного хряща. Окостенение эндесмальное

Нижняя челюсть развивается из 2части мандибулярной дуги – меккелева хряща. Окостенение эндесмальное ( у человека она закладывается из двух зачатков, которые, постепенно разрастаясь, сливаются на 2-м году после рождения в непарную кость, сохраняя, однако, по средней линии след сращения обеих половин (symphysis mentalis))

Строение:

Верхняя челюсть, maxilla,

состоит из тела и 4 отростков.

Тело, corpus maxillae

содержит большую воздухоносную верхнечелюстную пазуху sinus maxillae (гайморову) , которая открывается в носовую полость через отверстие hiatus maxullaris

имеет 4 поверхности

Передняя поверхность, facies anterior, вогнута,

внизу возвышения, juga alveolaria

выше и латерально клыковая ямка, fossa canina

вверху подглазничный край, margo infraorbitalis (граница между передней и глазничной поверхностями)

ниже края отверстие, foramen infraorbitale (здесь выходят одноименные нерв и артерия)

медиально носовая вырезка, incisura nasalis

Подвисочная поверхность, facies infratemporalis

отделена от передней скуловым отростком

есть бугор верхней челюсти, tuber maxillae

большая небная борозда, sulcus palatinus major

Носовая поверхность, facies nasalis

внизу переходит в верхнюю поверхность небного отростка

заметен гребень, crista conchalis (для нижней носовой раковины)

слезная борозда, sulcus lacrimalis (вместе с os lacrimale и concha nasalis inferior образуют canalis nasolacrimalis, которая сообщает глазницу с нижним носовым ходом

hiatus maxillaris

Глазничная поверхность, facies orbitalis

вырезка для слезной косточки, incisura lacrimalis

sulcus infraorbitalis -> canalis infraorbitalis

canales alveolares

Отростки:

Лобный, processus frontalis

соединяется с pars nasalis лобной кости

медиально есть гребень, crista ethmoidalis ( место прикрепления средней носовой раковины)

Альвеолярный, processus alveolaris

нижний край, arcus alveolaris

зубчатые ячейки, alveoli dentalis

перегородки между ячейками, septa alveolaria

Небный, processus palatinus

учавствует в образовании palatum osseum

crista nasalis соединяется с нижним краем сошника

на верхней поверхности (гладкой) отверстие, ведущее в резцовый канал, canalis incisivus

на нижней поверхности (шероховатой) продольные борозды sulci palatini для нервов

в переднем отделе резцовый шов, sutura incisiva (отделяет слившуюся с верхней челюстью резцовую кость)

Скуловой, processus zygomaticus

Нижняя челюсть, mandibula

Делится на горизонтальную часть, или тело, corpus mandibulae, несущее на себе зубы, и вертикальную в виде двух ветвей, rami mandibulae, служащих для образования височно-нижнечелюстного сустава и прикрепления жевательной мускулатуры.

Обе эти части — горизонтальная и вертикальная — сходятся под углом, angulus mandibulae, к которому на наружной поверхности прикрепляется жевательная мышца, вызывающая появление соименной бугристости, tuberositas masseterica. На внутренней поверхности угла находится крыловидная бугристость, tuberositas pterygoidea, место прикрепления другой жевательной мышцы, m. pterygoideus medialis.

Деятельность жевательного аппарата оказывает влияние на размеры этого угла. У новорожденных он близок к 150°, у взрослых снижается до 130—110°, а в старости, с потерей зубов и ослаблением акта жевания, снова увеличивается.

Также и при сравнении обезьян с различными видами гоминид наблюдается соответственно ослаблению функции жевания постепенное увеличение angulus mandibulae с 90° у человекообразных обезьян до 95° у гейдельбергского человека, 100° — у неандертальца и 130° —у современного(!)

Тело, corpus mandibulae:

верхняя часть тела, pars alveolaris

край, arcus alveolaris

зубные альвеолы, alveoli dentales

перегородками, septa interalveolaria, соответствующими наружным альвеолярным возвышениям, juga alveolaria

основание тела нижней челюсти, basis mandibulae.

По средней линии тела гребешок симфиза переходит в подбородочное возвышение треугольной формы, protuberantia mentalis, наличие которого характеризует современного человека(!).

По сторонам возвышения подбородочные бугорки, tubercula mentalia, по одному с каждой стороны

На латеральной поверхности тела, на уровне промежутка между 1 и 2-м малыми коренными зубами находится подбородочное отверстие, foramen mentale, представляющее выход канала нижней челюсти, canalis mandibulae, служащего для прохождения нерва и сосудов.

Назад и кверху от области tuberculum mentale тянется косая линия, linea obliqua.

На внутренней поверхности в области симфиза выступают две подбородочные ости, spinae mentales(!), — места сухожильного прикрепления mm. genioglossi. У антропоморфных обезьян эта мышца прикрепляется не сухожилием, а мясистой частью, вследствие чего вместо ости образуется ямка. Сухожильный способ прикрепления мышц языка способствовал развитию членораздельной речи

По сторонам от spina mentalis, ближе к нижнему краю челюсти, заметны места прикрепления двубрюшной мышцы, fossae digastricae.

Далее кзади идет назад и кверху по направлению к ветви челюстио-подъязычная линия, linea mylohyoidea, — место прикрепления одноименной мышцы.

Ветвь челюсти, ramus mandibulae

На внутренней поверхности ее есть отверстие нижней челюсти, foramen mandibulae, ведет в canalis mandibulae. Внутренний край отверстия выступает в виде язычка нижней челюсти, lingula mandibulae, где прикрепляется lig. sphenomandibulare; lingula у человека развит сильнее(1), чем у обезьян.

Кзади от lingula начинается и направляется вниз и вперед челюстно-подъязычная борозда, sulcus mylohyoideus (след нерва и кровеносных сосудов).

Вверху ветвь нижней челюсти оканчивается двумя отростками:

передний, венечный, processus coronoideus (образовался под влиянием тяги сильной височной мышцы),

задний мыщелковый, processus condylaris, участвует в сочленении нижней челюсти с височной костью. Имеет головку, caput mandibulae, и шейку, collum mandibulae; спереди на шейке находится ямка, fovea pterygoidea (место прикрепления m. pterygoideus lateralis). По направлению к венечному отростку поднимается на внутренней поверхности ветви от поверхности альвеол последних больших коренных зубов гребешок щечной мышцы, crista buccinatoria.

Между обеими отростками образуется вырезка incisura mandibulae.

studfile.net

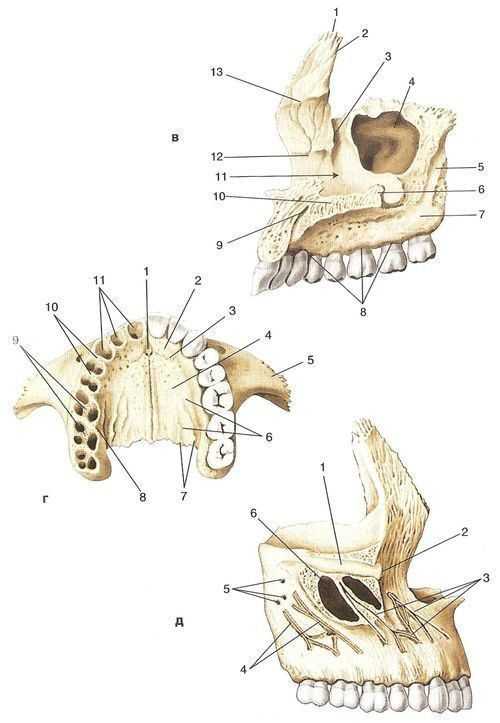

Верхняя челюсть

Верхняя челюсть (maxilla), парная, располагается в центре лица и соединяется со всеми его костями, а также с решётчатой, лобной и клиновидной костями (рис. 1). Верхняя челюсть принимает участие в образовании стенок глазницы, носовой и ротовой полостей, крыловидно-нёбной и подвисочной ямок. В ней различают тело и 4 отростка, из которых лобный направлен вверх, альвеолярный — вниз, нёбный обращен медиально, а скуловой — латерально. Несмотря на значительный объем, верхняя челюсть очень легкая, так как в ее теле находится полость — верхнечелюстная пазуха (sinus maxillaris).

Тело верхней челюсти (corpus maxillaris) имеет форму усеченной пирамиды. В нем различают 4 поверхности: переднюю, подвисочную, глазничную и носовую.

Передняя поверхность (fades anterior) несколько вогнутая, вверху ограничена подглазничным краем (margo infraorbitalis), латерально — скулоальвеолярным гребнем и скуловым отростком, внизу — альвеолярным отростком и медиально — носовой вырезкой (incisura nasalis). Ниже подглазничного края находится подглазничное отверстие (foramen infraorbitale), через которое выходят одноименные сосуды и нервы. Подглазничное отверстие диаметром 2-6 мм обычно полуовальное, реже овальное или в виде щели, иногда бывает двойным. В единичных случаях оно прикрыто костным шипом. Расположено на уровне 5-го или в промежутке между 5-м и 6-м зубами, но может смещаться к уровню 4-го зуба. Под этим отверстием лежит клыковая ямка (fossa canina), являющаяся местом начала мышцы, поднимающей угол рта.

Подвисочная поверхность (fades infratemporalis) выпуклая, участвует в образовании стенок подвисочной и крыловидно-нёбной ямок. На ней различают более выпуклую часть — бугор верхней челюсти (tuber maxillae), на котором имеется 3-4 задних верхних альвеолярных отверстия(foramina alveolaria superiora posteriora). Эти отверстия ведут в канальцы, которые проходят в стенке верхнечелюстной пазухи и направлены к корням больших коренных зубов. Через указанные отверстия и канальцы проходят соответствующие альвеолярные сосуды и нервы (см. рис. 1).

Рис. 1. Верхняя челюсть, правая:

а — топография верхней челюсти;

б — вид справа: 1 — лобный отросток; 2 — передний слезный гребень; 3 — слезная борозда; 4 — подглазничный край; 5 — подглазничное отверстие; 6 — носовая вырезка; 7 — передняя носовая ость; 8 — передняя поверхность; 9 — клыко-вая ямка; 10— альвеолярные возвышения; 11— альвеолярная дуга; 12— тело верхней челюсти; 13 — скулоальвеолярный гребень; 14 — задние верхние альвеолярные отверстия; 15— подвисочная поверхность; 16— бугор верхней челюсти; 17— скуловой отросток; 18— подглазничная борозда; 19— подглазничная поверхность; 20 — слезная вырезка;

в— вид со стороны носовой поверхности: 1— лобный отросток; 2— передний слезный гребень; 3 — слезная борозда; 4 — расщелина верхнечелюстной пазухи; 5 — большая нёбная борозда; 6 — носовой гребень; 7 — альвеолярный отросток; 8 — альвеолярная дуга; 9— резцовый канал; 10— нёбный отросток; 11 — носовая поверхность верхней челюсти; 12 — раковинный гребень; 13 — решётчатый гребень;

г — вид снизу: 1 — резцовая ямка и резцовые отверстия; 2 — резцовая кость; 3 — резцовый шов; 4 — нёбный отросток; 5 — скуловой отросток; 6 — нёбные борозды; 7 — нёбные гребни; 8 — альвеолярный отросток; 9 — межкорневые перегородки; 10— межальвеолярные перегородки; 11 — зубные альвеолы;

д — альвеолярные каналы (вскрыты): 1 — подглазничный канал; 2 — подглазничное отверстие; 3 — передние и средние альвеолярные каналы; 4 — задние альвеолярные каналы; 5 — задние верхние альвеолярные отверстия; 6 — верхнечелюстная пазуха (вскрыта)

Глазничная поверхность (fades orbitalis) гладкая, треугольной формы, участвует в образовании нижней стенки глазницы. Впереди она заканчивается подглазничным краем, латерально соединяется с глазничной поверхностью скуловой кости. Медиальный край глазничной поверхности спереди соединяется со слезной костью, для которой на верхней челюсти имеется слезная вырезка (incisura lacrimalis). Сзади медиальный край соединяется с глазничной пластинкой решётчатой кости. В некоторых случаях он раздваивается и образует ячейки, дополняющие ячейки решётчатого лабиринта. К заднему концу медиального края прилежит глазничный отросток нёбной кости. Сзади глазничная поверхность вместе с краем большого крыла клиновидной кости ограничивает нижнюю глазничную щель (fissura orbitalis inferior). От середины заднего края глазничной поверхности тянется вперед подглазничная борозда (sulcus infraorbitalis), которая переходит в одноименный канал, открывающийся подглазничным отверстием. На нижней стенке канала находятся мелкие передние и средние верхние альвеолярные отверстия (foramina alveolaria superiora media et anteriora), ведущие в мелкие костные каналы, достигающие корней передних и средних зубов. В них проходят сосуды и нервы к зубам.

Носовая поверхность (fades nasalis) образует большую часть латеральной стенки полости носа (см. рис. 1). Она соединяется сзади с перпендикулярной пластинкой нёбной кости, а спереди и сверху — со слезной костью. Значительную часть этой поверхности занимает отверстие верхнечелюстной пазухи — верхнечелюстная расщелина (hiatus maxillaris). Кпереди от расщелины расположена вертикально направленная слезная борозда (sulcus lacrimalis), которая вместе со слезной костью и слезным отростком нижней носовой раковины образует носослезный канал (canalis nasolacrimalis), открывающийся в полость носа. Ниже и кпереди от слезной борозды находится горизонтальный выступ — раковинный гребень (crista conchalis) для соединения с передним концом нижней носовой раковины. Кзади от верхнечелюстной расщелины имеется направленная вертикально большая нёбная борозда (sulcus palatinus major), которая входит в состав стенок большого нёбного канала.

Анатомия человека С.С. Михайлов, А.В. Чукбар, А.Г. Цыбулькин

Опубликовал Константин Моканов

medbe.ru

Клык верхней челюсти

На верхней челюсти имеется два клыка — правый и левый, каждый из них располагается в зубной дуге дистально от малого резца, образуя угол зубной дуги, переход от режущих зубов к жевательным.

Коронка клыка массивна. Вестибулярно-оральный размер коронки больше у основания, медиально-дистальный — у середины. Коронка суживается к режущему краю и заканчивается одним заостренным бугром. В зубном ряду коронка клыка несколько отклонена вестибулярно и соответственно выступает из дуги зубного ряда.

Форма коронки конусовидная, переднезадний размер ее больше у основания, поперечный — больше у середины. Отношение длины коронки к ширине 1,33: 1, отношение толщины к ширине 1 : 1.

Вестибулярная поверхность выпуклая и имеет нерезко выраженный продольный валик, лучше заметный у режущего края; валик делит губную поверхность на две неравные части: меньшую — медиальную и большую — дистальную (рис. а).

Режущий край коронки заканчивается бугром и имеет два тупых угла — медиальный и дистальный. Медиальный угол расположен ближе к бугру, чем дистальный, вследствие чего из двух линий, составляющих режущий край, дистальная длиннее медиальной. Дистальная часть режущего края часто вогнутая. Медиальный угол обычно ниже дистального.

Оральная поверхность более узкая, чем губная, слегка выпуклая и так же, как губная, имеет продольный валик, идущий от шейки к режущему бугру (рис. б). Валик делит небную поверхность на две части — медиальную и дистальную, по обе стороны от него часто имеются углубления. В верхней трети валик переходит в хорошо развитый зубной бугорок.

Апроксимальная поверхность коронки клыка по сравнению с таковой у резцов более выпуклая (рис. в).

При рассмотрении коронки клыка сверху ярко очерчивается медиально-дистальная кривизна коронок (рис. г).

Клык верхней челюсти

Коронка клыка верхней челюсти

а) вестибулярная поверхность;

б) оральная поверхность;

в) апроксимальная поверхность;

г) вид со стороны режущего бугра (правый клык).

Верхний центральный резец

Верхний боковой резец

Верхний первый премоляр

Верхний второй премоляр

Верхний первый моляр

Верхний второй моляр

Нижний центральный резец

Нижний боковой резец

Нижний первый премоляр

Нижний второй премоляр

Нижний первый моляр

Нижний второй моляр

Зубы

Кликните на интересующий вас зуб для перехода на странице с подробным его описанием.

www.dr.arut.ru