Прикус и стопа — как зоны компенсации (1 модуль) (20 июня 2022 г., Семинары, Стоматология, Ортодонтия, Green Dent Academy) — обучение по стоматологии

На лекционном курсе подробно рассматривается тема эффективного обезболивания при проведении всех видов стоматологических вмешательств. Курс имеет практическую направленность и затрагивает все важнейшие аспекты данной темы, начиная от юридических составляющих процесса, фармакологических и анатомических основ анестезии, определения психотипа личности пациента и его соматических особенностей, до непосредственно отработки действий по эффективному выполнению анестезии на клиническом приёме, а также борьбе с возможными осложнениями. На курсе изучают современные анестетики и необходимый инструментарий, отрабатывают алгоритмы его подготовки и безопасного использования. Перед отработкой навыков выполнения местных видов обезболивания изучают алгоритмы действий при развитии осложнений, а также способы проведения сердечно-лёгочной реанимации. Далее после демонстрации на моделях анатомических структур, в области которых выполняется анестезия, переходят к непосредственной отработке техники входа и последующего инъецирования. Слушатели получают важнейшую информацию по подготовке принимающего поля, визуальному контролю за местом инъекции и состоянием пациента, способам борьбы с кровотечениями, ожидаемым эффектам, методам предотвращения осложнений и т.д. Особое внимание уделено выполнению проводниковой анестезии на нижней челюсти, в частности, подробно рассматривается простой и эффективный авторский метод гарантированного получения анестезии при выполнении мандибулярной анестезии. На слушателях непосредственно в полости рта проводится демонстрация анатомических ориентиров и особенностей строения полости рта у людей с различной конституцией. Параллельно с изучением инъекционных способов обезболивания отрабатываются и эффективные методики психологического воздействия на антиноцецептивную систему пациента с целью осуществления так называемой потенцированной анестезии или вербального обезболивания с применением психотерапевтического воздействия, в частности разговорного гипноза, введения в транс, десенсибилизации и ряда других.

Далее после демонстрации на моделях анатомических структур, в области которых выполняется анестезия, переходят к непосредственной отработке техники входа и последующего инъецирования. Слушатели получают важнейшую информацию по подготовке принимающего поля, визуальному контролю за местом инъекции и состоянием пациента, способам борьбы с кровотечениями, ожидаемым эффектам, методам предотвращения осложнений и т.д. Особое внимание уделено выполнению проводниковой анестезии на нижней челюсти, в частности, подробно рассматривается простой и эффективный авторский метод гарантированного получения анестезии при выполнении мандибулярной анестезии. На слушателях непосредственно в полости рта проводится демонстрация анатомических ориентиров и особенностей строения полости рта у людей с различной конституцией. Параллельно с изучением инъекционных способов обезболивания отрабатываются и эффективные методики психологического воздействия на антиноцецептивную систему пациента с целью осуществления так называемой потенцированной анестезии или вербального обезболивания с применением психотерапевтического воздействия, в частности разговорного гипноза, введения в транс, десенсибилизации и ряда других. В конце лекционного курса даётся информация, с которой необходимо ознакомить пациента до и после выполнения процедуры обезболивания.Уровень подготовки слушателей (Для кого)Курс рассчитан на самую широкую аудиторию, начиная с выпускников медицинских ВУЗов и врачей-ординаторов, и заканчивая уже опытными врачами-специалистами, желающими повысить свою профессиональную подготовку по теме анестезиологии. План лекцииВведение в тему лекции. Роль эффективной анестезии в клинической практике.Основы строения нервной системы человека и её первичного звена – нервного волокна.Основные пути иннервации челюстно-лицевой области.Классификация видов обезболивания, утверждение рабочей терминологии.Основные составляющие анестезиологического пособия: юридическая, клинико-соматическая, психосоматическая, конкурентное преимущество, непосредственное влияние на качество лечения, know-how, психологически-инвазивная и токсико-инвазивная составляющие. Подробный и поэтапный разбор.Юридические аспекты проведения анестезии: законодательные требования об обезболивании, внесение данных о применении анестезии в ИДС, особенности оформления записи о проведённой анестезии в истории болезни на основе требований Клинических рекомендаций, анкета здоровья пациента, невозможность начала лечения на основе выявленных негативных факторов.

В конце лекционного курса даётся информация, с которой необходимо ознакомить пациента до и после выполнения процедуры обезболивания.Уровень подготовки слушателей (Для кого)Курс рассчитан на самую широкую аудиторию, начиная с выпускников медицинских ВУЗов и врачей-ординаторов, и заканчивая уже опытными врачами-специалистами, желающими повысить свою профессиональную подготовку по теме анестезиологии. План лекцииВведение в тему лекции. Роль эффективной анестезии в клинической практике.Основы строения нервной системы человека и её первичного звена – нервного волокна.Основные пути иннервации челюстно-лицевой области.Классификация видов обезболивания, утверждение рабочей терминологии.Основные составляющие анестезиологического пособия: юридическая, клинико-соматическая, психосоматическая, конкурентное преимущество, непосредственное влияние на качество лечения, know-how, психологически-инвазивная и токсико-инвазивная составляющие. Подробный и поэтапный разбор.Юридические аспекты проведения анестезии: законодательные требования об обезболивании, внесение данных о применении анестезии в ИДС, особенности оформления записи о проведённой анестезии в истории болезни на основе требований Клинических рекомендаций, анкета здоровья пациента, невозможность начала лечения на основе выявленных негативных факторов. Клинико-соматическая и психосоматическая составляющие: важнейшие факторы, определяющие эффективность оказания анестезиологического пособия.Анестезия у первичных и повторных пациентов, особенности выполнения.Эффективное выполнение анестезии как конкурентное преимущество – научные исследования и практический опыт.Влияние анестезии на качество лечения.Биофункциональные основы анестезиологии. Строение мембраны нервного волокна, физиология формирования и проведения нервного импульса.Состав и фармакодинамика анестетиков. Биохимический механизм прерывания болевого импульса. Основные характеристики анестетиков: константа диссоциации, липофильность, сила связывания, период полувыведения, эффект вазодилятации, анестезирующая активность, токсичность, анестетический индекс, максимальный клинический объём и дозировка.Вазоконстрикторы, используемые в составе анестетиков. Свойства и основные эффекты.Анатомия челюстно-лицевой области и иннервация лечебных зон. Безопасные точки входа и продвижения иглы, «зоны запрета».

Клинико-соматическая и психосоматическая составляющие: важнейшие факторы, определяющие эффективность оказания анестезиологического пособия.Анестезия у первичных и повторных пациентов, особенности выполнения.Эффективное выполнение анестезии как конкурентное преимущество – научные исследования и практический опыт.Влияние анестезии на качество лечения.Биофункциональные основы анестезиологии. Строение мембраны нервного волокна, физиология формирования и проведения нервного импульса.Состав и фармакодинамика анестетиков. Биохимический механизм прерывания болевого импульса. Основные характеристики анестетиков: константа диссоциации, липофильность, сила связывания, период полувыведения, эффект вазодилятации, анестезирующая активность, токсичность, анестетический индекс, максимальный клинический объём и дозировка.Вазоконстрикторы, используемые в составе анестетиков. Свойства и основные эффекты.Анатомия челюстно-лицевой области и иннервация лечебных зон. Безопасные точки входа и продвижения иглы, «зоны запрета». Инструментарий для выполнения анестезии. Инъекторные шприцы и иглы – технические решения, влияющие на выбор элементов системы. Безопасная сборка и разборка инструмента, перезарядка картриджа. Риски инфицирования врача и ассистента, способы их предотвращения. Методы вербального обезболивания, используемые на этапах подготовки и непосредственно перед вмешательством: рациональная психотерапия, разговорный гипноз, десенсибилизация. Отработка практических навыков по выбору ведущего средства в зависимости от психотипа личности пациента, его пола и возраста, а также уровня личностной эмпатии специалиста.Психологический приём перераспределения ответственности за принятие решения при отказе пациента от выполнения анестезии. Методика двойного вопроса.Местные осложнения при проведении анестезии. Способы предотвращения, лечение. Общие осложнения при проведении местной анестезии. Алгоритм действий: диагностика состояния, оповещение экстренных служб, проведение неотложных и реанимационных мероприятий.

Инструментарий для выполнения анестезии. Инъекторные шприцы и иглы – технические решения, влияющие на выбор элементов системы. Безопасная сборка и разборка инструмента, перезарядка картриджа. Риски инфицирования врача и ассистента, способы их предотвращения. Методы вербального обезболивания, используемые на этапах подготовки и непосредственно перед вмешательством: рациональная психотерапия, разговорный гипноз, десенсибилизация. Отработка практических навыков по выбору ведущего средства в зависимости от психотипа личности пациента, его пола и возраста, а также уровня личностной эмпатии специалиста.Психологический приём перераспределения ответственности за принятие решения при отказе пациента от выполнения анестезии. Методика двойного вопроса.Местные осложнения при проведении анестезии. Способы предотвращения, лечение. Общие осложнения при проведении местной анестезии. Алгоритм действий: диагностика состояния, оповещение экстренных служб, проведение неотложных и реанимационных мероприятий. Инфильтрационная анестезия с использованием OFВ-техники введения препарата. Создание устойчивой поверхности рабочего поля, инъецирование первичного и основного объёма препарата. Особенности выявления и обхода видимых сосудов. Предотвращение попадания анестетика в сосуды на основе наблюдаемой реакции местных тканей – метод визуализации FLASH. Оценка и остановка возникающих кровотечений. Наличие и объём гематом в месте инъекций как показатель общесоматического статуса пациента. Оценка эффективности, глубины и продолжительности выполненной анестезии на основе визуальной оценки состояния тканей в зоне инъекции. Проводниковая анестезия: обзор основных методик выполнения. Авторская методика для гарантированного выполнения процедуры, в том числе и при отсутствии анатомических ориентиров. Оценка качества выполнения процедуры на основе расспроса пациента и развития анестезирующего эффекта на основных проводящих путях, расположенных в зоне инъекции. Прогнозирование качества выполненной процедуры, глубины анестезирующего эффекта и длительности обезболивания.

Инфильтрационная анестезия с использованием OFВ-техники введения препарата. Создание устойчивой поверхности рабочего поля, инъецирование первичного и основного объёма препарата. Особенности выявления и обхода видимых сосудов. Предотвращение попадания анестетика в сосуды на основе наблюдаемой реакции местных тканей – метод визуализации FLASH. Оценка и остановка возникающих кровотечений. Наличие и объём гематом в месте инъекций как показатель общесоматического статуса пациента. Оценка эффективности, глубины и продолжительности выполненной анестезии на основе визуальной оценки состояния тканей в зоне инъекции. Проводниковая анестезия: обзор основных методик выполнения. Авторская методика для гарантированного выполнения процедуры, в том числе и при отсутствии анатомических ориентиров. Оценка качества выполнения процедуры на основе расспроса пациента и развития анестезирующего эффекта на основных проводящих путях, расположенных в зоне инъекции. Прогнозирование качества выполненной процедуры, глубины анестезирующего эффекта и длительности обезболивания. Принятие решения о объёме лечения, а также необходимости и возможности выполнения дополнительного обезболивания.Заключение. Обсуждение полученной информации.Участники приносят с собой карпульный шприц.

Принятие решения о объёме лечения, а также необходимости и возможности выполнения дополнительного обезболивания.Заключение. Обсуждение полученной информации.Участники приносят с собой карпульный шприц.

Стопы и челюсть: взаимосвязь

Зубы и стопы — что может быть в системе нашего организма более отдалённым. Однако наукой давно доказана такая взаимосвязь. Вот только среди практикующих мануальных терапевтов и остеопатов до сих пор ведутся споры, влияет ли коррекция стоп и, следовательно, таза, на положение нижней челюсти, либо челюсть может влиять на всю постуру вплоть до стоп. Что было первым — «яйцо» (череп) или «курица» (вернее, её лапы) — в этом мы и попробуем разобраться в этой статье.

Может, начать со стопы?

У меня как пациента был свой опыт так называемых нисходящих дисфункций, когда после удаления зуба мудрости на фоне брекетов я приобрела дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава, и за четыре года из спортивного человека с крепким тазом и бёдрами и по-танцевальному натянутыми носочками я приобрела нестабильность таза и… стала стаптывать каблук на ноге со стороны удалённого зуба. Работа остеопата, увы, имела очень кратковременный эффект лишь до первой физической нагрузки. Я чувствовала, что по какой-то причине моя структура стала хрупкой и нестабильной. Информации о том, как дисфункция височно-нижнечелюстного сустава может влиять вплоть до стоп, тогда у меня не было.

Работа остеопата, увы, имела очень кратковременный эффект лишь до первой физической нагрузки. Я чувствовала, что по какой-то причине моя структура стала хрупкой и нестабильной. Информации о том, как дисфункция височно-нижнечелюстного сустава может влиять вплоть до стоп, тогда у меня не было.

Ответ пришёл только спустя длительное время после разрушительной работы мануального терапевта, который начал работать со мной по стандартной схеме со стоп, двигаясь с каждым сеансом вверх — в результате такого воздействия вся моя скелетная структура была «подогнана» под новое смещенное положение челюсти, когда убрались привычные механизмы компенсации мышц, и образовались новые. Ситуация начала меняться только после того, как я начала биомеханическое лечение, связанное с балансировкой положения челюстей. Именно поэтому, когда под статьёй о том, почему мануальщики не могут справиться с нестабильностью таза и его связи со стоматогнатической системой, появился комментарий «может начать со стопы?» — это вызвало у меня лишь лёгкую улыбку. В поисках подтверждения теории нисходящих дисфункций обратимся сначала к работам специалистов, начинающих работать с пациентом «сверху».

В поисках подтверждения теории нисходящих дисфункций обратимся сначала к работам специалистов, начинающих работать с пациентом «сверху».

От зубов до стоп

osstefanelli.comРезультаты, которые эти врачи получают в своей практике путём воздействия на постуру пациента через стоматогнатический аппарат, просто поражают воображение — множество таких примеров вы уже видели на страницах этого блога. Мне жаль, что работы наших ортокраниодонтов либо не выставляются, либо находятся в закрытых для просмотра группах — наши пациенты обычно не дают разрешения выставлять такие вещи на всеобщее обозрение, и это понятно. В силу нашего менталитета во всём, что касается нашего здоровья, мы довольно закрытые (в том числе и я) — поэтому так и оставим.

Зато пациенты докторов за рубежом относятся к этому гораздо проще и дают им такие разрешения на публикацию результатов лечения. Один из таких докторов — итальянский профессор Дж. Стефанелли, который одним из немногих популяризирует важность взаимосвязей разных систем организма в их связи с зубо-челюстной и краниальной системой. Как стало ясно из его постов на фейсбуке, перед началом воздействия на стоматологическую систему пациента, в первую очередь он исследует положение его стоп. Ниже мы видим один из таких примеров — обратите внимание внизу на постурометрию, наглядно демонстрирующую положение стоп пациентки до лечения и после. Воздействие на структуру тела осуществлялось через точку приложения в черепно-челюстной системе с привлечением работы краниосакрального остеопата.

Как стало ясно из его постов на фейсбуке, перед началом воздействия на стоматологическую систему пациента, в первую очередь он исследует положение его стоп. Ниже мы видим один из таких примеров — обратите внимание внизу на постурометрию, наглядно демонстрирующую положение стоп пациентки до лечения и после. Воздействие на структуру тела осуществлялось через точку приложения в черепно-челюстной системе с привлечением работы краниосакрального остеопата.

Теория и практика

Мы уже не раз касались теории, каким образом происходит такое воздействие на структуру человека. Но для того, чтобы понять, как это касается именно стоп, можно обратиться к великолепной статье врача-стоматолога к.м.н., члена Российского общества остеопатов и Американской ассоциации гнатологии М.М. Насырова «Остеопатическая стоматология: влияние положения нижней челюсти на скелетно-мышечную систему» — там очень наглядно и объемно продемонстрировано всё в картинках. В этой статье все же хочется сделать акцент на практическом применении указанных методик.

Ниже вы можете увидеть фотографию пациента, использующего итальянский метод Starecta (фото публикуется с разрешения). Причём состояние стоп пациента и, как видим, большая стабильность его таза, позволяющая более глубоко наклониться вперёд, зафиксированы в тот же день сразу же после установки в рот специального сплинта этой методики. Если вы заглянете в приведённую статью Насырова, то увидите там обоснование важности правильного сбалансированного соприкосновения бугров зубов в их влиянии на биомеханику скелетно-мышечной структуры. Заумным языком это называется «двусторонней сбалансированной окклюзией Гербера с зубами кондилообразной формы». И это именно то, к чему интуитивно пришёл основатель метода Морено Конте, и впоследствии воплотил со своей командой при разработке внутриротового устройства метода Starecta Rectifier!

©starecta.com«Эзотерика» и практика

Ещё в связи с рассматриваемой темой моё внимание привлекло одно выложенное профессором Стефанелли чуть ли не «эзотерическое» изображение взаимосвязи основания черепа, в плоскость которой включена стоматогнатическая система нашего организма, в её связи с «основанием» человеческого организма — стопами:

©osstefanelli. com

comЕсли мы посмотрим на области, обведённые красными кружками, то на пересечении верхней части системы увидим сбалансированную между зубами (denti, итал.), височно-нижнечелюстными суставами (articolazione temporo mandibolare), языком (lingua) и подъязычной костью (osso iode) структуру, в нижней части которой находится точка пересечения взаимодействия затылочной кости (occipite), атланта (atlante) и второго шейного позвонка (epistrofeo). Так как связь между этой системой и стопами двусторонняя, казалось бы — воздействуй на стопы, и, может, и получится выровнять её «верхний уровень». Но вы уже понимаете — это практически невозможно. Ещё раз попробуем разобраться, почему.

В статье о первом шейном позвонке атланте мы уже рассматривали ситуацию, почему в некоторых случаях эффект от его правки оказывается нестабильным, и даже опасным — Небо никогда не будет подстраиваться под держащего его на своих плечах Атланта, так же и первый шейный позвонок всегда будет подстраиваться под структуру черепа, и, в частности — затылочную кость, с которой он непосредственно соединён. Если у человека смещены кости черепа, то всегда будет смещён атлант. Потому что смещённое положение атланта — лишь результат его приспособительной реакции к смещению костей черепа. Если грубо вмешаться в эту компенсаторную реакцию, вырабатываемую организмом в течение длительного времени, то вся эта хрупкая система рушится с непредсказуемыми для самочувствия человека последствиями. Но это лишь «верхушка айсберга», когда речь заходит о воздействии на всю эту структуру со стоп.

Если у человека смещены кости черепа, то всегда будет смещён атлант. Потому что смещённое положение атланта — лишь результат его приспособительной реакции к смещению костей черепа. Если грубо вмешаться в эту компенсаторную реакцию, вырабатываемую организмом в течение длительного времени, то вся эта хрупкая система рушится с непредсказуемыми для самочувствия человека последствиями. Но это лишь «верхушка айсберга», когда речь заходит о воздействии на всю эту структуру со стоп.

На представленном профессором Стефанелли фото выше мы видим схематичное изображение соответствия различных мышечных групп друг другу. Кроме того, атлант и затылочная кость связаны с нижней челюстью посредством сложной системы мышц через подъязычную кость. Плюс к этому, сложившаяся у конкретного пациента окклюзия (смыкание зубов) — это, по сути, жёстко зафиксированная структура, закрепляющая существующие деформации черепа (ни мануальный терапевт, ни остеопат не в состоянии восстановить адекватную высоту зубов в задней части челюсти или установить челюсть в симметричное положение, поскольку на ней не будет хватать достаточной высоты зубов с одной из сторон, завышенная/ заниженная пломба/ коронка). Так каким образом, начиная со стоп, через все телесные уровни можно воздействовать на эту фиксированную структуру, являющуюся составной частью сложнейшего механизма в верхней части тела, не вызвав наверху коллапса всей этой структуры?

Так каким образом, начиная со стоп, через все телесные уровни можно воздействовать на эту фиксированную структуру, являющуюся составной частью сложнейшего механизма в верхней части тела, не вызвав наверху коллапса всей этой структуры?

Мне этот опыт, который я описываю здесь, обошёлся «всего лишь» восьмью месяцами жёстких панических атак (которых я никогда не знала ранее). Другая женщина, вышедшая из кабинета того же мануальщика, получила уже инсульт. И это очень серьёзно. Вся структура начинает приобретать стабильность только после уравновешивания нижней челюсти, которая, по сути, является Титаном, помогающим Атланту держать Небо (череп), но спереди. И именно положение нижней челюсти, которая через патологическую или новую изменённую окклюзию через подъязычную кость передаёт свой «отпечаток» во все нижележащие структуры вплоть до стоп (и кистей рук) — и является ключевым звеном во всей этой системе:

©osstefanelli.comИ именно после того, как вы «отдадите почести» этому «Титану» — установите нижнюю челюсть в сбалансированное положение во всех трёх плоскостях (внутриротовое устройство/ сплинт/ ортотик, иногда — расширение зубного ряда на нижней челюсти на ALF или Bioblock, если требуется) — тогда к работе может приступать остеопат и, может, мануальный терапевт. Я описываю этот момент в рамках этой статьи слишком упрощенно — на самом деле это гораздо более обширная тема, поскольку наш череп является 3D-системой.

Я описываю этот момент в рамках этой статьи слишком упрощенно — на самом деле это гораздо более обширная тема, поскольку наш череп является 3D-системой.

Так «яйцо» или «курица»? Или как рождается человек

Вот о 3D-системе черепа в рамках темы о взаимосвязи «яйца» (черепа) и «курицы» (её лапами, а верней — ступнями) хотелось бы поговорить более подробно. К статье о нестабильности таза в его взаимосвязи со стоматогнатической системой на упомянутый выше комментарий о предположении начать со стопы появился просто гениальный ответ: «Все таки человек рождается как правило в головном предлежании, поэтому вернее, на мой взгляд начать с cranium (черепа)». Этот комментарий явно от ортокраниодонта, понятно — прекрасно разбирающегося в остеопатии. Я очень благодарна этому специалисту — благодаря этому комментарию у меня сложились в голове последние «пазлы»: а ведь, действительно — человек рождается головой вперёд!

А что происходит при нефизиологичных родах с черепом ребёнка? Он буквально становится «сколиотическим», «скомканным». И впоследствии посредством описанного выше механизма эта 3D-структура «разворачивается» на все нижележащие структуры тела вплоть до стоп:

И впоследствии посредством описанного выше механизма эта 3D-структура «разворачивается» на все нижележащие структуры тела вплоть до стоп:

Посмотрим ещё на следующую картинку из книги известного французского кинезотерапевта и остеопата Леопольда Бюске «Мышечные цепи» (vol. IV):

Если рассматривать это схематичное изображение, исходя из нашей темы, то нетрудно представить, как любое изменение структуры в области черепа может привести к изменению положения её «опоры» — стоп. На картинке мы видим воображаемое изменение лишь в горизонтальной плоскости, но, если сравнить череп с маленьким домиком, как мы это делали в одной из статей, то этот «домик» может условно наклониться в одну из сторон, вперед или назад, а то и прокрутиться вокруг своей оси. И вот все эти 3D-деформации 3D-структуры переносятся на все её нижележащие области… Чтобы было наглядно — ещё раз посмотрим на картинку, представленную итальянским профессором Стефанелли, в сравнении её с «универсальным эталоном Вселенной», в котором заложены идеальные пропорции золотого сечения. Не таким ли эталоном должна быть система нашего черепа, которая повреждается у большинства людей при нефизиологичном рождении?

Не таким ли эталоном должна быть система нашего черепа, которая повреждается у большинства людей при нефизиологичном рождении?

И в связи с картинкой выше ещё эта окклюзия пациента с асимметрией и верхнечелюстным кручением — сделайте свои выводы, как стоматологическая система с патологической или сбалансированной окклюзией, являясь ключевым звеном общей структуры, может влиять на все остальные системы организма:

©osstefanelli.comЯ отдаю себе отчёт в том, что реальность сложнее, и некоторым пациентам, вероятно, нужно начинать коррекцию структуры именно со стоп или таза — я встречала подобные мнения остеопатов в сети. Также мне встречались и комментарии о том, что воздействие на структуру необходимо производить одновременно с двух «концов». Интересен комментарий американского краниодонта Джеффри Брауна, у которого в практике был случай дисфункции ВНЧС у пациентки с перенесённой операцией на тазобедренном суставе на стороне поражённого ВНЧ-сустава. Казалось бы, дисфункция височно-челюстного сустава в этом случае могла быть следствием деформации нижележащей структуры (в данном случае — таза). Но пациентка начала страдать легкими симптомами ДВНЧС гораздо раньше и, вполне возможно, полученные при рождении деформации черепа способствовали развитию проблемы с челюстным суставом, оказав затем поражающее воздействие на нижележащую структуру (тазобедренный сустав), операция на котором, в свою очередь, вызвала восходящие дисфункции на поражённой стороне, усугубив состояние височно-нижнечелюстного сустава. Вот такая вот «карусель».

Но пациентка начала страдать легкими симптомами ДВНЧС гораздо раньше и, вполне возможно, полученные при рождении деформации черепа способствовали развитию проблемы с челюстным суставом, оказав затем поражающее воздействие на нижележащую структуру (тазобедренный сустав), операция на котором, в свою очередь, вызвала восходящие дисфункции на поражённой стороне, усугубив состояние височно-нижнечелюстного сустава. Вот такая вот «карусель».

В таких случаях, конечно, необходима одновременная работа ортокраниодонта и краниосакрального остеопата с двух сторон, особенно, если у пациента имелись травмы стоп, лодыжек, голени и т.д. С другой стороны, как контрагрумент, не могу не привести следующую картинку, которая называется «восходящих дисфункций не бывает» (вероятно, парню очень повезло с окклюзией и краниальной структурой):

Следующее видео от основателя кинезиологии в России, доктора м.н. Л.Ф. Васильевой также наглядно демонстрирует нисходящую связь челюсти со стопами, и поднимает вопрос — нужны ли пациентам специальные стельки, которые им активно прописываются при искажении скелетной структуры, в то время как точка приложения может находиться совсем в противоположном месте. Точку в статье ставить не буду — оставлю троеточие…

Точку в статье ставить не буду — оставлю троеточие…

___________________

© zub-za-zub.ru

Позиционирование оператора и пациента – основы стоматологии

Эргономика

Совмя Шетти и Вероника Киндаро

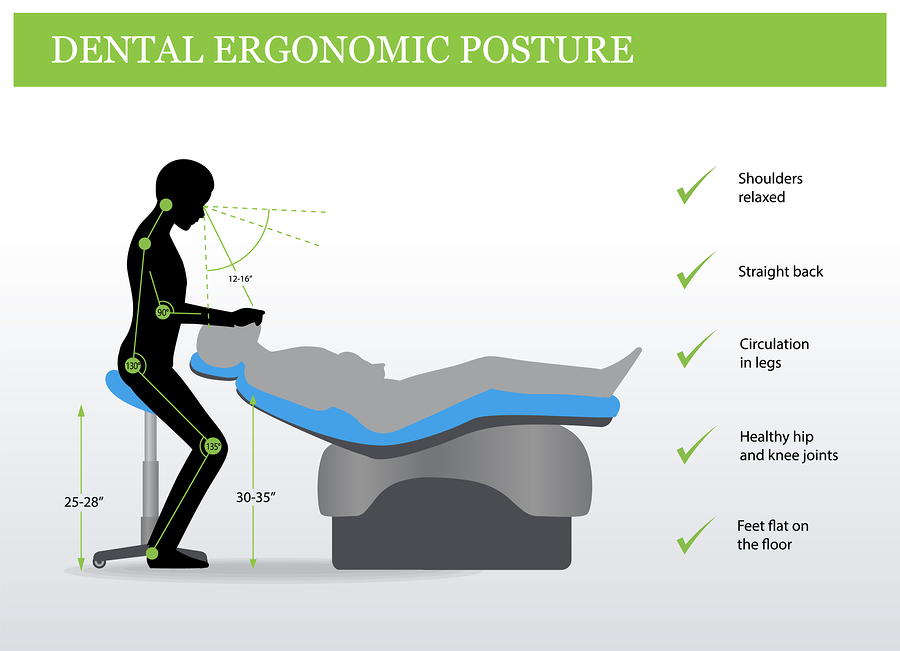

Опишите идеальное положение оператора и пациента для оптимального здоровья опорно-двигательного аппарата.

Понимать роль правильной осанки в стоматологической практике.

В клинической практике оператор стоматолога и ассистент стоматолога тесно сотрудничают. Членам стоматологической бригады важно понимать, как другие члены работают в команде. Для максимальной и безопасной функциональности практикующий стоматолог, ассистент стоматолога и пациент должны располагаться эргономично с минимальным искривлением спины и шеи. Комфорт, доступ и здоровье имеют первостепенное значение.

Комфорт, доступ и здоровье имеют первостепенное значение.

Позиционирование оператора

В идеале оператор должен сидеть во время всех стоматологических процедур.

- Спина должна быть прямой и хорошо поддерживаться креслом оператора.

- Плечи должны быть прямыми, локти согнуты, а предплечья параллельны полу.

- Голова должна быть максимально прямой.

- Мышцы шеи подвергаются дополнительной нагрузке на каждый дюйм движения головы вперед.

- Глаза можно наклонять или наклонять вниз, вместо того, чтобы двигать всю голову вперед.

- Бедра оператора должны хорошо опираться на кресло и быть параллельны полу.

- Колени согнуты под прямым углом, стопы должны твердо стоять на полу.

- Руки и предплечья оператора будут параллельны полу в нижнем положении для неточной работы.

- Руки и предплечья оператора могут быть в более высоком положении, согнуты в локтях, чтобы уменьшить рабочее расстояние в случае точной работы.

Позиционирование ассистента стоматолога

Сиденье ассистента стоматолога примерно на 4-6 дюймов выше сиденья оператора.

- Бедра ассистента находятся между его плечом и бицепсом, когда он сидит прямо.

- Подлокотник размещается перед ассистентом, под его ребрами.

- Используется как напоминание о том, что нельзя наклоняться вперед.

- Наконец, металлическое кольцо на кресле ассистента стоматолога поддерживает их ноги и не дает им болтаться в воздухе.

Положение пациента

Важно учитывать положение пациента, чтобы свести к минимуму травмы оператора и обеспечить комфорт пациента во время приема.

- Кресло пациента будет находиться выше оператора и ассистента.

- Расстояние между глазами оператора и зубом пациента должно составлять от 35 до 45 см в зависимости от требуемого уровня точности.

- Для обеспечения эргономичного положения оператора, обеспечивающего максимальную рабочую зону, пациент должен находиться в удобном, но практичном положении.

- Положение пациента зависит от типа процедуры и расположения рабочего места.

- Любые существующие заболевания, которые могут быть у пациента, должны быть приспособлены.

- Эти состояния могут включать, но не ограничиваться головокружением, беременностью и пожилыми пациентами.

- Эти пациенты могут быть не в состоянии находиться в положении лежа в течение всего времени приема.

Верхнечелюстная дуга

Идеальное положение пациента для лечения в положении is.

- При этом голова, колени и ступни находятся примерно на одном уровне.

- Голова пациента не должна быть ниже ног для его комфорта.

-

Верхнечелюстные жевательные поверхности пациента должны быть обращены к полу.

- Хороший способ запомнить, как регулировать подголовник пациента, заключается в том, что пациент должен находиться в положении «подбородок вверх».

Нижнечелюстная дуга

При работе в , идеально, чтобы пациент находился в положении 45°.

- Это гарантирует, что окклюзионные поверхности нижней челюсти находятся под углом 45° к полу.

- Во время работы рабочая зона должна быть на уровне локтей или немного выше.

- Предотвращает подъем руки или плеча, что может вызвать боль в шее и плече.

- Хороший способ запомнить, как отрегулировать подголовник пациента, заключается в том, что пациент должен находиться в положении «подбородок вниз».

Операторы с доминирующей правой и левой рукой

Большинство операций предназначены для лечащих врачей-правшей, но все чаще они настраиваются универсальным образом, поэтому как правши, так и левши могут использовать одно и то же кресло и рабочую станцию с небольшими изменениями.

В зависимости от доминирующей руки оператора и расположения рабочей зоны иногда может быть полезно наклонить голову пациента влево или вправо для обеспечения максимального обзора и рабочего пространства. Однако это возможно только в том случае, если пациенту удобно оставаться в таком положении на протяжении всего лечения.

Нормальные варианты, требующие адаптации

Гериатрические пациенты могут столкнуться с некоторыми трудностями при позиционировании себя в стоматологическом кресле. Поскольку большинство пожилых пациентов имеют определенное положение головы вперед, может быть полезно:

- Использовать подушки для шеи для комфорта пациента.

- Отрегулируйте подголовник кресла для дополнительной поддержки.

Это расслабит мышцы шеи пациента и, в конечном счете, улучшит видимость для оператора. Если пациент не может находиться в положении лежа на спине в течение длительного периода времени, его следует сажать под углом 60° или даже под углом 9°.

Рост пациентов является важным фактором, особенно у пациентов небольшого роста. Может быть полезно положить под колени подушку, чтобы пациент мог приподняться в кресле.

- Важно обеспечить правильное положение оператора, пациента и ассистента стоматолога, чтобы свести к минимуму деформацию шеи и спины.

- Позиционирование будет различаться в зависимости от процедуры, а также от того, проводится ли лечение на верхней или нижней челюсти, на переднем или заднем зубе. Убедившись, что регулировки выполнены соответствующим образом, вы значительно снизите риск получения травм оператором.

- Хирургические операции традиционно разрабатывались для правшей, поэтому в прошлом операторам-левшам было труднее приспособиться к ним. Тем не менее, все чаще операции разрабатываются для универсального использования, и могут быть внесены незначительные коррективы, чтобы обеспечить правильное положение и осанку.

9. Клиническая стоматология | Карманная стоматология

Дизайн клинической зоны зависит от физического размера практики, количества стоматологов, связанных с практикой, количества ассистентов стоматолога и стоматологов-гигиенистов в штате и количества пациентов, принимаемых ежедневно.

Стоматологическое отделение , , также называемое стоматологическим кабинетом , является центром практики (рис. 9-1). Пациенты получают лечение в специально отведенном для этого месте. В большинстве клиник обычно имеется две или более лечебных зоны для каждого стоматолога, а затем одна дополнительная лечебная зона для каждого стоматолога-гигиениста.

Оборудование для стоматологического кабинета

Стандартное стоматологическое оборудование в общем стоматологическом кабинете представлено в таблице 9.-1. Конкретные описания и функции предоставляются, чтобы помочь вам изучить и ознакомиться с их использованием для каждого пациента.

ТАБЛИЦА 9-1

Оборудование стоматологического кабинета

| Тип | Описание | Особенности |

| Стоматологическое кресло

(любезно предоставлено компанией A-dec, Ньюберг, штат Орегон) |

Предназначен для поддержки тела с учетом комфорта пациента и правильного положения пациента для ухода за ним | Регулируемый подголовник |

| Опора для рук | ||

| Подъем и опускание кресла | ||

| Поворотное кресло | ||

| Регуляторы для управления креслом | ||

| Стул оператора

(любезно предоставлено компанией A-dec, Ньюберг, штат Орегон) |

Эргономичная конструкция для поддержки тела в течение длительного периода времени | Пять роликов для движения и равновесия |

| Регулируемое сиденье | ||

| Широкое основание | ||

| Регулируемая спинка | ||

| Стул помощника

(любезно предоставлено компанией A-dec, Ньюберг, штат Орегон) |

Эргономичная конструкция, обеспечивающая стабильность, мобильность и комфорт | Широкая база с платформой |

| Широкое сиденье | ||

| Брюшной стержень | ||

| Ножка для опоры | ||

| Рабочий светильник

(любезно предоставлено компанией A-dec, Ньюберг, штат Орегон) |

Освещает полость рта | Радужный свет |

| На гусеничном ходу | ||

| Воздушно-водяной шприц | Используется во всех процедурах для полоскания или сушки ограниченной области или всей полости рта; воздух также используется для поддержания сухости и чистоты зеркала рта | Обеспечивает струю воды |

| Обеспечивает приток воздуха | ||

| Обеспечивает комбинированное распыление воздуха и воды | ||

| Система эвакуации через рот

(любезно предоставлено компанией A-dec, Ньюберг, штат Орегон) |

Удаляет излишки воды, слюны, крови и мусора изо рта пациента | Слюноотсос |

| Высокоскоростная эвакуация (HVE) (шприц воздух/вода) | ||

| Фотополимеризационная лампа

(Из Boyd LRB: Стоматологические инструменты: карманный справочник, изд. |