Сколько стоит компьютерная томография челюсти: снимок зубов 3D

Главная Статьи Сколько стоит компьютерная томография челюсти: снимок зубов 3D

Как и в любой области медицины, диагностика имеет важное значение для грамотного, последовательного и результативного лечения. Порой, диагностировать стоматологическое заболевание – задача не из простых. Это связано с тем, что от глаз скрыта часть зубов и ротовой полости. Для более детального обследования применяют рентген, панорамные снимки. В клиниках используют новейшие методы диагностирования – конусно-лучевую томографию челюсти, 3D снимок зуба при терапии, хирургии, ортопедии, ортодонтии, в детской стоматологии.

Для каких случаев назначают КЛКТ?

Зубной компьютерный томограф, сканируя участки челюсти, позволяет выявить заболевания, развивающиеся в костной ткани, обнаружить скрытый кариес, не пропустить воспаления, происходящие в челюсти. Как правило, снимки с двухмерным изображением (например, ортопантомография), не позволяют в полной мере увидеть все патологии, подавая информацию только в двух плоскостях.

Процедура простая и надежная. Зона облучения ограничена конусообразным рентген-лучом. Проходит через небольшой участок зоны, которую нужно обследовать у пациента. Получается трехмерное изображение высокого разрешения, при этом доза облучения минимальна. Благодаря компьютерной программе трехмерное цифровое изображение получается в течение 1-2 минут. Врач получает детальное трёх-осевое изображение, послойное, с интервалом.

Показания для проведения КЛКТ

Благодаря компьютерному томографу, можно оценить состояние здоровья зубочелюстной системы: костная ткань, зубы, каналы корней. Проводят исследования в следующих случаях:

- Кариес, поражающий глубокие слои зуба, скрытая форма болезни;

- Пародонтит;

- Кисты и другие новообразования;

- Заболевания височно-нижнечелюстного сустава;

- Подготовка к имплантации;

- Нарушения прикуса;

- Аномалии роста, развития, прорезывания зубов.

Диагностика позволяет визуализировать ряд дентальных параметров: размеры, форму, строение каждого элемента зубочелюстной системы. Сложно переоценить диагностические возможности томографа при травмах, хронических очаговых инфекциях лицевого черепа, при сложном удалении, в протезировании.

Когда назначают 3D-исследования в стоматологии?

Применяют в лечении зубных каналов. Это исследование даёт возможность увидеть состояние корней, нервов, строение зубов, состояние каналов, даже если у них сложное строение. Можно оценить качество пломбировки каналов, обнаружить кисту, воспаление корня.

Если поражен пародонт, врач после КЛКТ сможет оценить степень атрофии кости челюсти.

Данный вид исследования назначают при предстоящей имплантации или ортодонтическом вмешательстве. Благодаря 3D-исследованию можно не только увидеть проблему, но и вылечить заболевание, провести успешную реконструкцию зубов и тканей.

Что влияет на формирование цены на 3D-снимок зубов?

Конусно-лучевую томографию назначают в случаях получения травмы, при сложном удалении единиц, перед хирургией (протезирование, ортодонтия). На формирование цены проведения диагностики влияет площадь обследуемого участка. Есть возможность оценить состояние отдельной зоны, одной или сразу обеих челюстей.

Как проводят 3D-исследование

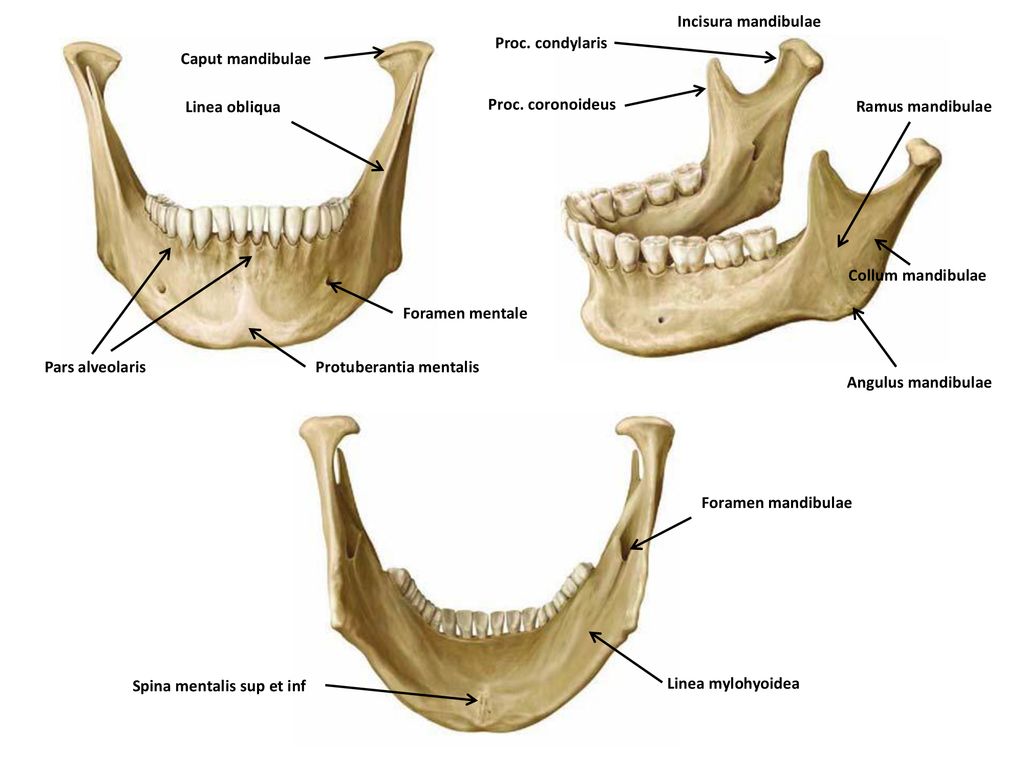

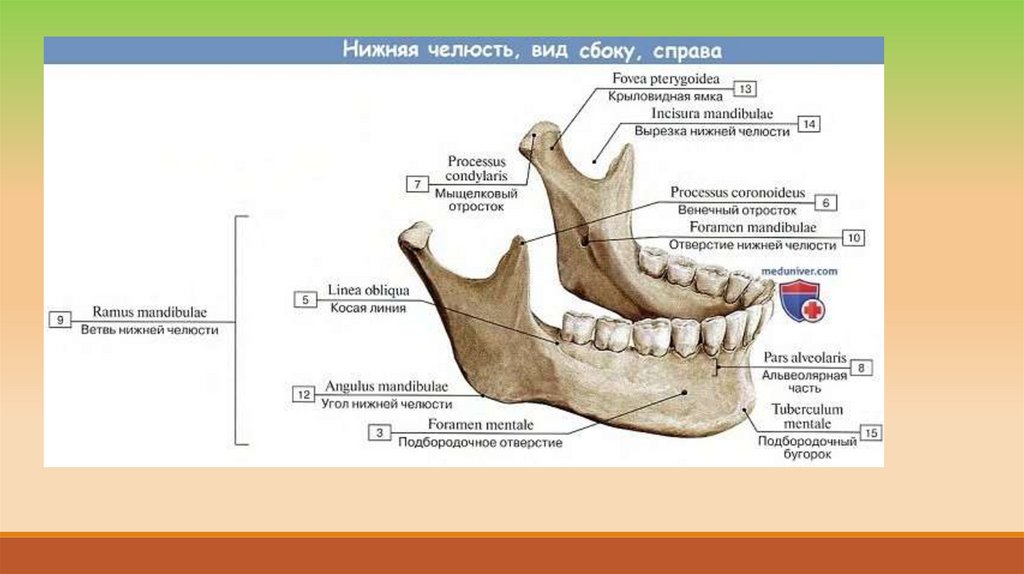

Рекомендуется при проведении обследования пациенту сохранять неподвижность. Проводить КЛКТ можно в сидячем или стоячем положении. Предварительно пациента облачают в защитный фартук со свинцовой прослойкой. Неподвижное положение нужно сохранять 20-25 секунд. Аппарат фиксирует изображения в панорамном виде. В специальной компьютерной программе происходит построение 3D-конструкции, позволяющей специалисту в полной мере оценить анатомическое строение зубов и челюсти, их состояние. На выходе получается четкое трехмерное изображение. В заключении врач указывает: есть ли отклонения от нормы, если да, то какие именно, а также сообщает о наличии новообразований.

Плюсы 3D снимка челюсти и зубов

- Процесс исследования несложный, так как достаточно того, чтобы пациент стоял или сидел.

- Предоставляет точную информацию, которая нужна для эффективности предстоящих манипуляций (стоматологического лечения, протезирования, сложной хирургии зуба).

- Виртуально можно достичь глубоких участков ткани, увидев патологии на раннем этапе их развития.

- Благодаря компьютерной томографии, можно провести трехмерное обследование, оценить объем костной ткани, расположение сосудов, состояние гайморовых пазух, нижнечелюстного нерва.

- Исключается риск осложнений при проведении сложной хирургии.

Время работы

| Пн-Пт | 10:00 — 22:00 |

| Сб-Вс | 10:00 — 20:00 |

Ищук Андрей Петрович Врач-стоматолог ортопед

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

Как соблюдать зубную гигиенуПротезирование зубов: металлокерамика и другие материалыПротезирование на имплантахИзготовление съемных зубных протезов и их ценаКак проходит процесс диагностики зубов

Анатомическое строение первых постоянных моляров верхней челюсти жителей Западно-Сибирского региона (по результатам конусно-лучевой компьютерной томографии)

Анатомическое строение первых постоянных моляров верхней челюсти жителей Западно-Сибирского региона (по результатам конусно-лучевой компьютерной томографии) Сайт издательства «Медиа Сфера»содержит материалы, предназначенные исключительно для работников здравоохранения.

Закрывая это сообщение, Вы подтверждаете, что являетесь дипломированным медицинским работником или студентом медицинского образовательного учреждения.

Закрывая это сообщение, Вы подтверждаете, что являетесь дипломированным медицинским работником или студентом медицинского образовательного учреждения.

Поселянова И.В.

Омский государственный медицинский университет, Омск, Россия

Скрипкин Д.А.

Омский государственный медицинский университет, Омск, Россия

Сакевич А.С.

Омский государственный медицинский университет, Омск, Россия

Суровцева М.А.

Омский государственный медицинский университет, Омск, Россия

Анатомическое строение первых постоянных моляров верхней челюсти жителей Западно-Сибирского региона (по результатам конусно-лучевой компьютерной томографии)

Авторы:

Поселянова И.В., Скрипкин Д.А., Сакевич А.С., Суровцева М.А.

Подробнее об авторах

Журнал: Стоматология. 2016;95(6): 20‑22

DOI:

10. 17116/stomat201695620-22

17116/stomat201695620-22

Как цитировать:

Поселянова И.В., Скрипкин Д.А., Сакевич А.С., Суровцева М.А. Анатомическое строение первых постоянных моляров верхней челюсти жителей Западно-Сибирского региона (по результатам конусно-лучевой компьютерной томографии). Стоматология.

2016;95(6):20‑22.

Poselyanova IV, Scripkin DA, Sakevich AS, Surovtseva MA. Endodontic configuration of the first permanent maxillary molar of west sibirian residents: (a cone — beam computed tomografy analysis in vivo). Stomatologiya. 2016;95(6):20‑22. (In Russ.)

https://doi.org/10.17116/stomat201695620-22

Читать метаданные

Цель исследования — изучение анатомических особенностей корней и каналов первых моляров верхней челюсти у жителей Западно-Сибирского региона, которым на этапе планирования лечения была проведена конусно-лучевая компьютерная томография. Проанализированы результаты конусно-лучевой компьютерной томографии 356 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 75 лет на компьютерном томографе Planmeca ProMax 3D Max пакетом программ Planmeca Romexis Viewer. Искривление корней оценивалось по шаблону FKG Dentaire SA. Метод конусно-лучевой компьютерной томографии в некоторых клинических ситуациях был более информативным при оценке анатомических особенностей строения корней и системы корневых каналов по сравнению с другими рентгенологическими методиками. Полученные данные позволят повысить качество эндодонтического лечения моляров верхней челюсти, снизить риск возникновения осложнений, а также являются основой для протокола лечения этих зубов у пациентов Западно-Сибирского региона.

Проанализированы результаты конусно-лучевой компьютерной томографии 356 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 75 лет на компьютерном томографе Planmeca ProMax 3D Max пакетом программ Planmeca Romexis Viewer. Искривление корней оценивалось по шаблону FKG Dentaire SA. Метод конусно-лучевой компьютерной томографии в некоторых клинических ситуациях был более информативным при оценке анатомических особенностей строения корней и системы корневых каналов по сравнению с другими рентгенологическими методиками. Полученные данные позволят повысить качество эндодонтического лечения моляров верхней челюсти, снизить риск возникновения осложнений, а также являются основой для протокола лечения этих зубов у пациентов Западно-Сибирского региона.

Ключевые слова:

анатомия

конусно-лучевая томография

первый верхний моляр

Авторы:

Поселянова И.В.

Омский государственный медицинский университет, Омск, Россия

Скрипкин Д. А.

А.

Омский государственный медицинский университет, Омск, Россия

Сакевич А.С.

Омский государственный медицинский университет, Омск, Россия

Суровцева М.А.

Омский государственный медицинский университет, Омск, Россия

Закрыть метаданные

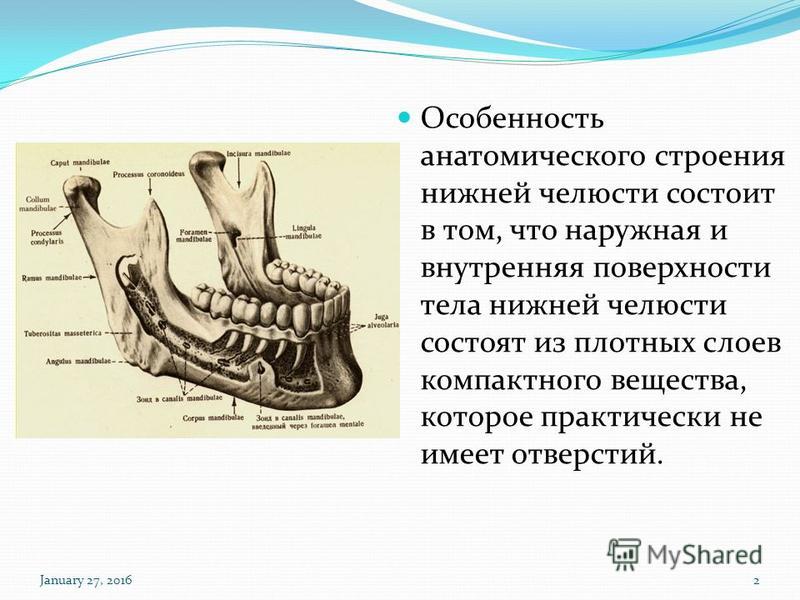

Знания о строении системы корневых каналов (КК) и корней — основа успеха эндодонтического лечения. В связи с усилившимися миграционными процессами стоматологи сталкиваются с разными вариантами, зависящими от этнической принадлежности пациентов [5, 6]. Особенности строения корней зубов и системы КК у населения регионов РФ остаются малоизученными.

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) — современный метод диагностики, позволяющий повысить качество планирования лечения и прогнозирования его результатов [1—4].

Мы поставили перед собой задачу изучить анатомические особенности строения корней и каналов первых моляров верхней челюсти (ВЧ) у жителей Западно-Сибирского региона, которым на этапе планирования лечения выполняли КЛКТ.

Материал и методы

С помощью КЛКТ проанализировано строение первых моляров ВЧ у 356 пациентов (мужчин и женщин в возрасте от 20 до 40 лет). У 268 имелись 2 первых моляра, у 88 — по 1. Сравнивали анатомические особенности первых верхних моляров у мужчин и женщин в возрастной группе от 20 до 40 лет. КЛКТ проводили по показаниям в стоматологической клинике «Элита» на компьютерном томографе Planmeca Pro Max 3D Max с использованием пакета программ Planmeca Romexis Viewer. Искривление корней первых моляров ВЧ оценивали по шаблону FKG Dentaire SA по 3 степеням; в миллиметрах указывали радиус искривления канала: S-простой (I степень): от ∞ до 25 мм, M-средний (II степень): от 25 до 11 мм; D-сложный (III степень) от 11 до 8 мм. Статистическую обработку материала проводили с помощью пакета компьютерных программ Statistica 6.0

Результаты и обсуждение

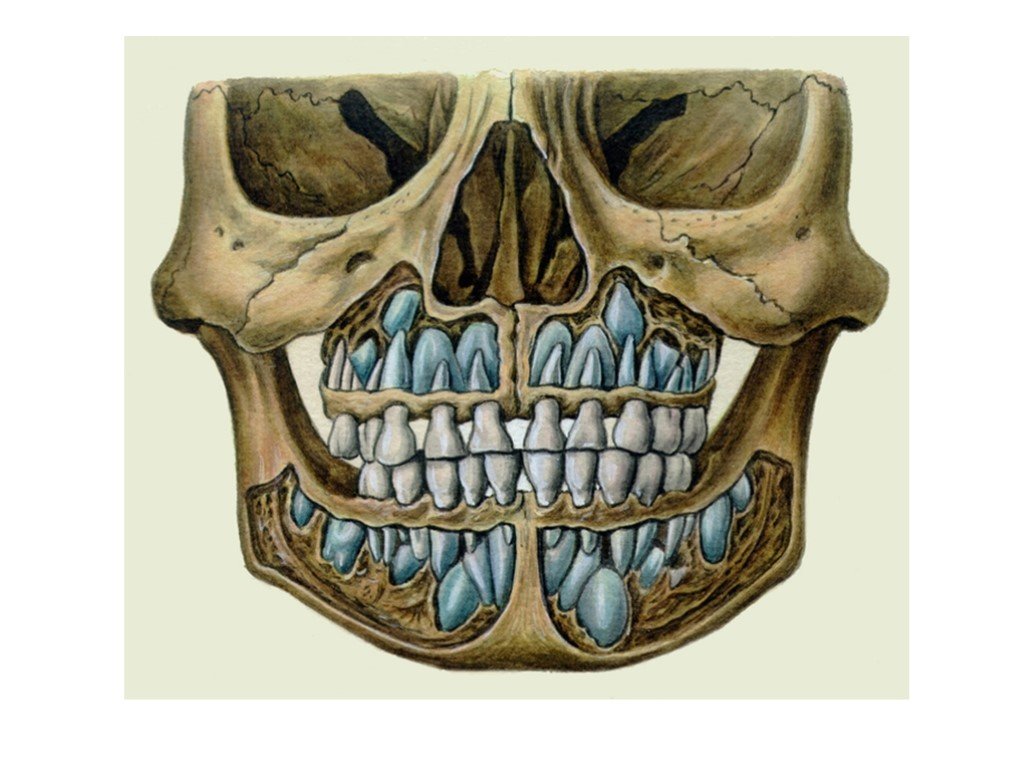

При определении числа корней у мужчин 2 корня выявлены в 4,2% случаев, 3 — в 95,8% случаев, у женщин 1 корень определен в 0,4% случаев, 2 — в 6,7%, 3 — в 92,9%. Число корней в разных возрастных группах было разным. Так, 3 корня встретились в зубах лиц от 21 до 30 лет в 93,6% случаев, а у лиц от 51 года до 75 лет — в 85,2% случаев. В среднем число КК у мужчин составило 3,82±0,60, а у женщин — 3,67±0,68. У мужчин 2 КК в первых верхних молярах выявлены в 0,7% случаев, 3 КК — в 26,8%, 4 КК — в 62,6%, 5 КК — в 9,9%. У женщин 1 КК встретился в 0,4% случаев, 3 КК — в 32,8%, 4 КК — в 56%, 5 КК — в 7,6%. У лиц старших возрастных групп было меньше К.К. Среднее число КК в группе лиц до 20 лет составило 3,86±0,52, в группе пациентов старше 51 года — 3,2±0,74.

Число корней в разных возрастных группах было разным. Так, 3 корня встретились в зубах лиц от 21 до 30 лет в 93,6% случаев, а у лиц от 51 года до 75 лет — в 85,2% случаев. В среднем число КК у мужчин составило 3,82±0,60, а у женщин — 3,67±0,68. У мужчин 2 КК в первых верхних молярах выявлены в 0,7% случаев, 3 КК — в 26,8%, 4 КК — в 62,6%, 5 КК — в 9,9%. У женщин 1 КК встретился в 0,4% случаев, 3 КК — в 32,8%, 4 КК — в 56%, 5 КК — в 7,6%. У лиц старших возрастных групп было меньше К.К. Среднее число КК в группе лиц до 20 лет составило 3,86±0,52, в группе пациентов старше 51 года — 3,2±0,74.

У мужчин дополнительный мезиально-щечный КК был выявлен в мезиальном корне в 74% случаев (у 105), у женщин — в 65,3% случаев (у 175). Среднее количество зубов, имеющих дополнительный мезиально-щечный канал в мезиальном щечном корне в группе лиц от 18 до 20 лет составило 72%, а в группе лиц старше 51 года — только 33%. В старших возрастных группах количество дополнительных мезиально-щечных КК меньше.

При составлении плана лечения правильность выбора системы эндодонтических инструментов для обработки искривленных в разной степени каналов определяет исход лечения системы КК, стоимость и в конечном счете — возможность сохранения зуба. Изучение по результатам КЛКТ степени искривленности корней первого моляра ВЧ у мужчин показало, что этот показатель составил у небного корня 2,05, у переднещечного — 2,54, заднещечного — 2,29. У женщин выявлена следующая степень искривления корней: небного — 2,06, переднещечного — 2,71, заднещечного — 2,3. При анализе зависимости степени кривизны корней зубов от возраста пациентов определено, что искривление мезиального щечного корня составляет у лиц молодого возраста (от 18 до 20 лет) 1,62, в группе лиц от 21 до 30 лет — 1,74, от 50 до 75 лет — 1,36.

Длина корней первого моляра ВЧ составила в среднем: небного — 12,36±1,53 мм (536 наблюдений), переднещечного — 10,90±1,54 мм (533), заднещечного — 10,36±1,49 мм (492). У мужчин длина небного корня первого моляра ВЧ составила 12,68±1,68 мм, переднещечного — 11,15±1,53 мм, заднещечного — 10,51±1,39 мм, у женщин средняя длина небного корня была 12,52±1,46 мм, переднещечного — 10,82±1,54 мм, дистально-щечного — 10,36±1,58 мм. В более старших возрастных группах длина небного и заднещечного корней была меньшей, чем у лиц молодого возраста.

В более старших возрастных группах длина небного и заднещечного корней была меньшей, чем у лиц молодого возраста.

При изучении выстояния корней моляра в верхнечелюстную пазуху с измерением глубины выстояния по каждому корню в миллиметрах определено следующее: у мужчин небный корень выстоял в просвет синуса на 3,64 мм в 53 случаях, переднещечный — на 2,83 мм в 41 случае, заднещечный на 2,83 мм в 43 случаях при 142 наблюдениях в группе. У женщин небный корень в 66 случаях выстоял в среднем на 2,92 мм, переднещечный в 64 случаях — на 2,41 мм, заднещечный в 60 случаях — в среднем на 2,32 мм. Возрастные особенности выстояния корней в верхнечелюстной синус представлены в табл. 1 и 2.

Таблица 1. Выстояние в верхнечелюстной синус корней первых моляров в различных возрастных группах

Таблица 2. Выстояние в верхнечелюстной синус корней первых моляров в различных возрастных группах

Следует отметить, что метод КЛКТ в некоторых клинических ситуациях был более информативным, чем другие рентгенологические методы при выявлении особенностей строения корней, системы КК и их числа [1, 2, 6].

Наши данные о числе корней и КК, длине корней согласуются с приводимыми в литературе [3—7].

Таким образом, нами определены региональные характеристики строения корней и системы КК первых моляров ВЧ у мужчин и женщин в возрасте от 18 до 64 лет Западно-Сибирского региона. Полученные сведения позволят повысить качество эндодонтического лечения моляров ВЧ, снизить риск развития осложнений и станут основой для протокола лечения этих зубов у пациентов Западно-Сибирского региона.

Хирургия челюсти при апноэ во сне

29 августа 2022 г. Апноэ во снеХрап

Обструктивное апноэ сна влияет не только на здоровье, но и на качество жизни пациента. Апноэ сна может быть вызвано многими факторами. Одним из них является структура челюстной кости, которую можно исправить с помощью операции, которая безопасна, эффективна и используется уже более 30 лет.

Существует два основных показания к операции на челюсти:

- Когда апноэ во сне вызвано строением челюсти или неправильным прикусом, например, нижнечелюстной ретрогнатией, которая препятствует проходу дыхательных путей. Нижняя челюсть выдвинута вперед и зубы одновременно расположены для идеального прикуса.

- Когда апноэ во сне тяжелое, другие методы лечения оказались неэффективными, и пациент страдает от сужения верхних дыхательных путей. В этом случае и верхняя, и нижняя челюсти выдвигаются вперед (челюстно-нижнечелюстное продвижение), сохраняя исходную окклюзию. Верхние дыхательные пути расширяются от носовой полости и мягкого неба до гортаноглотки, напряжение мягких тканей увеличивается, что значительно облегчает дыхание.

Перед процедурой пациенту сделают анестезию. Затем врач поместит дуговые балки на верхние и нижние зубы и закрепит их проволокой, чтобы сохранить первоначальную окклюзию. Затем делается надрез над десной, обнажая верхнюю челюсть, которая сдвигается вперед и фиксируется титановыми винтами. Та же процедура применяется к нижней челюсти, перемещая ее на равном расстоянии от верхней челюсти. В общей сложности операция занимает 2-3 часа, после нее не остается видимых разрезов.

Затем врач поместит дуговые балки на верхние и нижние зубы и закрепит их проволокой, чтобы сохранить первоначальную окклюзию. Затем делается надрез над десной, обнажая верхнюю челюсть, которая сдвигается вперед и фиксируется титановыми винтами. Та же процедура применяется к нижней челюсти, перемещая ее на равном расстоянии от верхней челюсти. В общей сложности операция занимает 2-3 часа, после нее не остается видимых разрезов.

Пациенты проведут в больнице 2-3 ночи для восстановления сил. Резиновая лента будет использоваться для фиксации верхней и нижней челюстей примерно на 2-4 недели. В этот период больной может употреблять только жидкости. Когда полосы удалены, они могут начать есть мягкую пищу, такую как рисовая каша, не пережевывая. Через 4-6 недель, если окклюзия в норме, дугу и дугу удаляют, позволяя пациенту снова начать жевать мягкую пищу. В период выздоровления важно поддерживать хорошую гигиену полости рта, чтобы предотвратить заболевания зубов и десен.

- Анестезия может вызвать тошноту, рвоту и боль в горле при интубации.

- Хирургические разрезы могут вызвать боль, боль в горле, затрудненное глотание и кровотечение, поэтому пациенты должны спать с приподнятой головой под углом 30°.

- Может быть отек и онемение лица и особенно губ. Боль вокруг разрезов можно облегчить с помощью пакетов со льдом в первые несколько дней, а симптомы должны исчезнуть сами по себе через 1-2 недели.

- Кровотечение в полость носа может привести к заложенности носа. Врач может порекомендовать полоскание физиологическим раствором, чтобы удалить застой крови.

- В течение первых нескольких недель может наблюдаться потеря веса из-за ограниченного приема пищи.

- Некоторые пациенты могут храпеть из-за послеоперационного отека, но это проходит в течение 2 недель.

- Некоторые пациенты имеют измененный профиль после операции.

Исследования показывают, что примерно 70% пациентов нравится их новый профиль, а 20-25% не видят никаких изменений.

Исследования показывают, что примерно 70% пациентов нравится их новый профиль, а 20-25% не видят никаких изменений.

Как и при любой операции, возможны осложнения, хотя вероятность очень мала:

- Инфекция

- Чрезмерное кровотечение

- Повреждение зубов и корней

- Перелом нижней челюсти

- Длительное онемение из-за повреждения нерва во время процедуры

- Несрастание костей у пациентов с плохой способностью к заживлению

Клиникой сна в Международной больнице Бумрунград руководит команда медицинских специалистов, специализирующихся на диагностике и лечении нарушений сна. Лечение варьируется от терапии модификации поведения до медикаментозного лечения и хирургического вмешательства. Если у вас или у вашего близкого человека проблемы со сном, обратитесь к врачу: не позволяйте своему качеству жизни без нужды страдать.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Исследование: Биомеханика жевания больше зависит от размера животного, чем от диеты

На этом изображении 3D-модели черепа рыси показана часть челюстного сустава (красная), которая была в центре внимания исследования UB. (Фото: M. Wysocki)

Исследователи подвергали распечатанные на 3D-принтере структуры челюстных суставов медведей, волков и других хищников давлению до сотен фунтов

БУФФАЛО, Нью-Йорк это, мы просто делаем это. Но биологи мало знают о том, как жевательное поведение оставляет контрольные знаки на подлежащих костях. Чтобы выяснить это, исследователи из Школы медицины и биомедицинских наук Джейкобса в Университете Буффало изучили челюстные суставы плотоядных, отряда крупных млекопитающих, в который входят собаки, кошки и медведи.

На прошлой неделе ученые описали результаты, которых не ожидали найти. В статье, опубликованной 24 августа в PLOS ONE, они сообщили, что кость челюстного сустава, центр, вокруг которого вращается жевательная деятельность (буквально), по-видимому, эволюционировала в большей степени в зависимости от размера животного, чем от того, что оно ест.

Хотя исследование сосредоточено на плотоядных, оно может также дать некоторые сведения о том, как функционируют челюстные суставы в целом, в том числе у людей, и может улучшить понимание височно-нижнечелюстных расстройств (ВНЧС), которые вызывают боль в челюстном суставе и в мышцах, которые контролируют челюсть.

«Хотя ясно, что челюстной сустав плотоядных важен для питания, никто не знал, связана ли структура кости челюстного сустава у разных видов с механическими потребностями в кормлении», — объяснил М. Александр Высоцкий, первый автор и докторант. в новой программе для выпускников вычислительной клеточной биологии, анатомии и патологии на кафедре патологии и анатомических наук в школе Джейкобса.

Высоцки и соавтор Джек Ценг, доктор философии, доцент кафедры патологии и анатомических наук школы Джейкобса, использовали многогранный подход. Они изучили 40 различных видов плотоядных, от рыси до волков, изучив кость челюстного сустава, называемую нижнечелюстным мыщелком.

Точка поворота челюсти

«Мыщелок нижней челюсти — это точка поворота челюсти, он функционирует так же, как болт дверной петли», — сказал Высоцкий. «Исследования показали, что этот сустав нагружается силой во время жевания».

Он отметил, что команду особенно интересовали сложные губчатые структуры кости внутри челюстного сустава, также известные как трабекулярная кость. «Мы подумали, что эта часть черепа будет лучшим кандидатом для определения связи между типом питания и анатомией».

Например, поскольку гиены раздавливают кости при поедании добычи, можно предположить, что их челюстные суставы должны быть способны оказывать значительное усилие. «С другой стороны, животному, которое питается растениями, вряд ли потребуется такая структура челюстного сустава», — сказал он. «Но мы обнаружили, что диета имеет более слабую связь с анатомией черепа, чем мы думали. В основном именно размер животных определяет структуру и механические свойства челюстных суставов».

Исследователи взяли данные компьютерной томографии (КТ) черепов 40 видов из Американского музея естественной истории, затем построили их 3D-модели, из которых они извлекли внутреннюю структуру костей. Затем с помощью 3D-принтера ученые напечатали 3D-керны на основе виртуальных «образцов керна», взятых из нижнечелюстного мыщелка каждого челюстного сустава, которые затем масштабировали и проверяли на прочность.

«С помощью компрессометра мы измерили, насколько жесткими были эти структуры челюстных суставов и какую силу они могли выдержать, — сказал Высоцкий. (См. видеоклип.)

Нет значимой корреляции

Тестирование не выявило значимой корреляции между формой или механическими характеристиками кости челюстного сустава и рационом питания конкретных хищников.

«Мыщелок нижней челюсти поглощает силу сжатия во время жевания, поэтому мы предположили, что это часть черепа, на которую может влиять то, что животное ест», — сказал Высоцкий. «Оказывается, размер тела является ключевым фактором, определяющим сложность строения и прочность кости челюстного сустава».

Он отметил, что некоторые предыдущие исследования показали, что, несмотря на большое разнообразие рационов, потребляемых различными хищниками, на общую форму черепа в значительной степени влияют переменные, не связанные с питанием.

«Тем не менее, учитывая, насколько важен височно-нижнечелюстной сустав при захвате добычи и ее поедании, эти результаты очень поразительны», — сказал он. «Более века считалось, что форма черепа тесно связана с тем, что ест животное. И теперь мы обнаружили, что структура кости челюстного сустава связана с размером тела хищника, а не с тем, что животное ест».

Высоцки сказал, что причины этого очевидного разделения могут заключаться в том, что более крупным хищникам не нужны такие мощные челюсти, потому что они пропорционально крупнее своей добычи, или, возможно, потому, что они разделяют работу, связанную с охотой, в группах. Он также сказал, что другие факторы, такие как ограничения развития костной структуры, могут играть роль в формировании тенденций, наблюдаемых в исследовании.

Исследования показывают, что примерно 70% пациентов нравится их новый профиль, а 20-25% не видят никаких изменений.

Исследования показывают, что примерно 70% пациентов нравится их новый профиль, а 20-25% не видят никаких изменений.