Лечение слюннокаменной болезни в Израиле

Содержание

-

1 . Эндоскопические вмешательства по поводу обструктивных поражений слюнных желез

-

2 . Средства диагностической визуализации

-

3 .

Сиалолитиаз — слюннокаменная болезнь

Сиалолитиаз — слюннокаменная болезнь

-

4 . Другие обструктивные нарушения в слюнных путях

-

5 . Варианты хирургических вмешательств по поводу обструктивных поражений слюнных протоков

-

6 .

Подразделение лечения обструкции слюнных протоков

Подразделение лечения обструкции слюнных протоков

Эндоскопические вмешательства по поводу обструктивных поражений слюнных желез

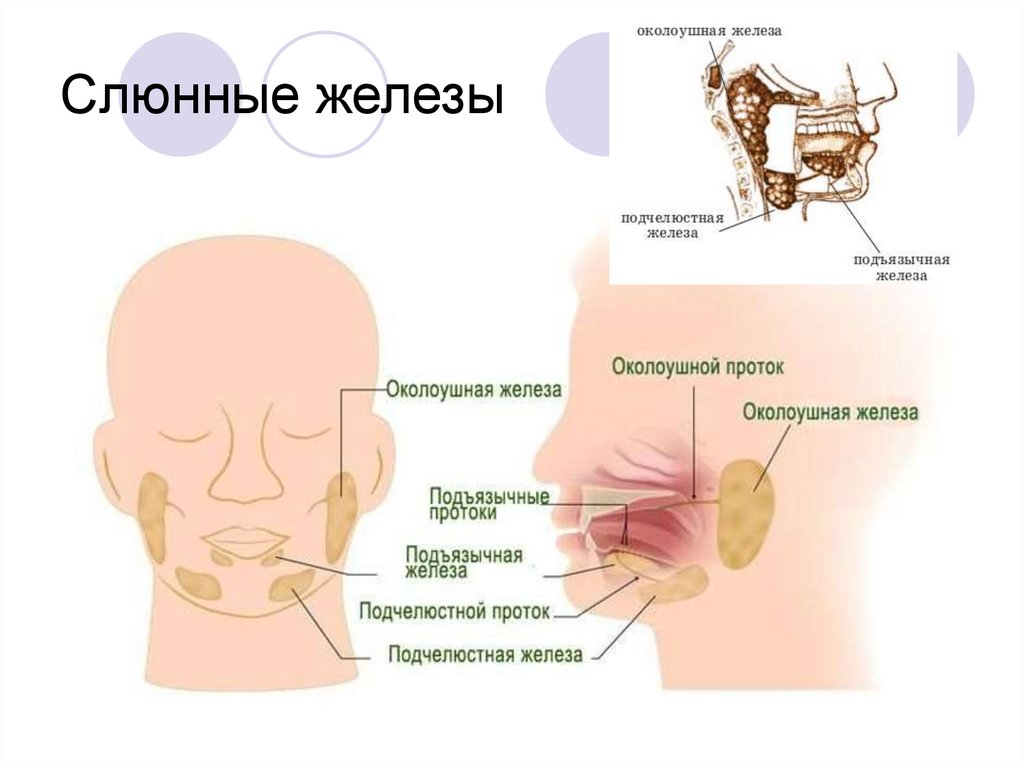

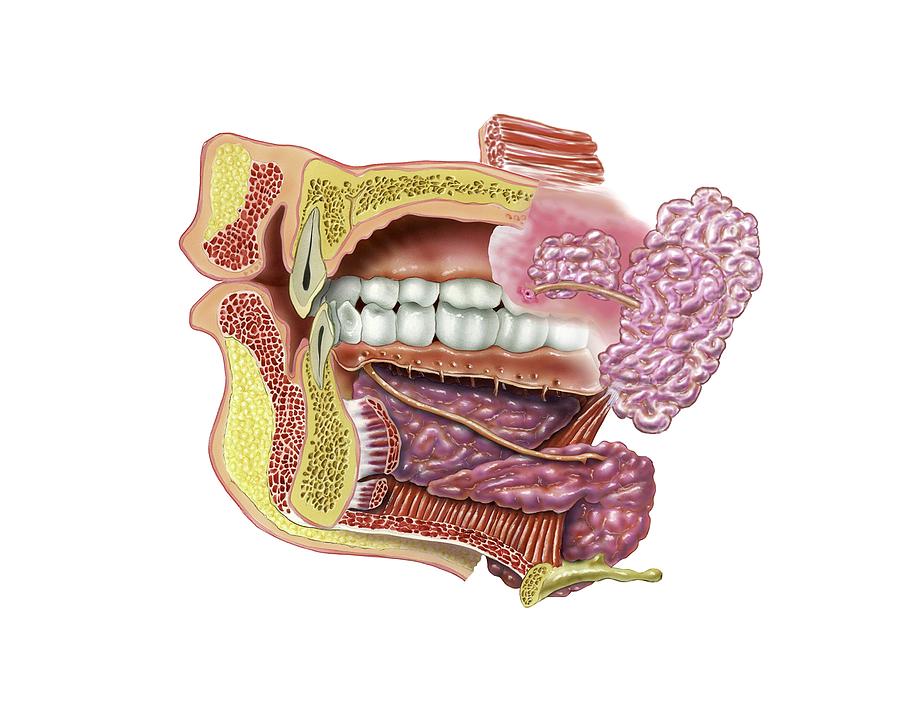

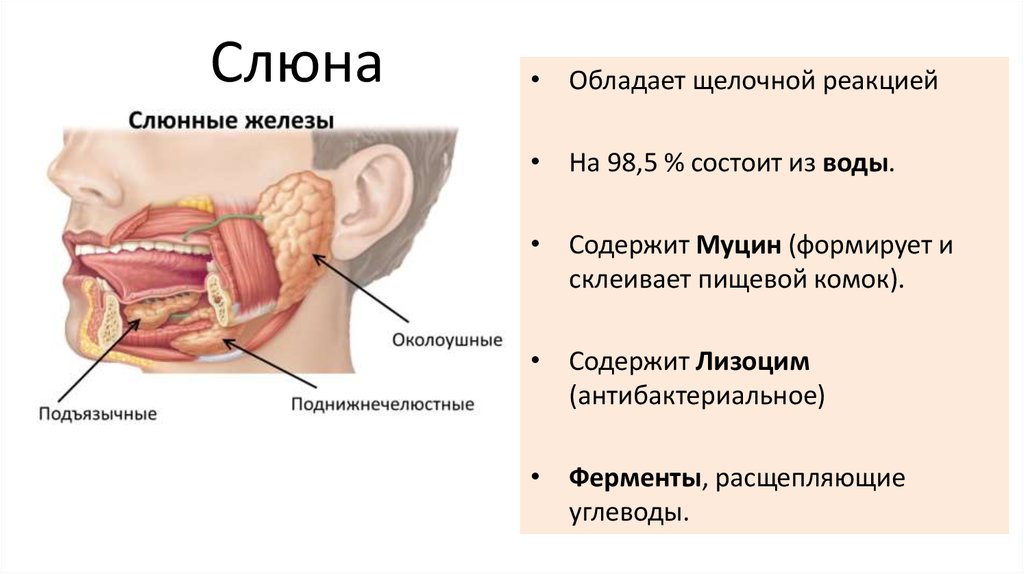

Слюна — жидкая смазка, выделяемая в ротовую полость. Основные функции слюны — размягчение пищи и защита зубов за счет ополаскивания ротовой полости от отходов, кислот и бактерий, а также за счет равномерного распределения фторидов. Слюна также играет важную роль в работе артикуляционного аппарата и в глотании.

Существует два вида слюны: серозная (serous) и слизистая (мукозная — mucus). Серозная состоит из воды и белков; она содержит амилазу — фермент, расщепляющий крахмал, который содержится в пище. Слизистая слюна более густая. Она увлажняет пищу и ротовую полость.

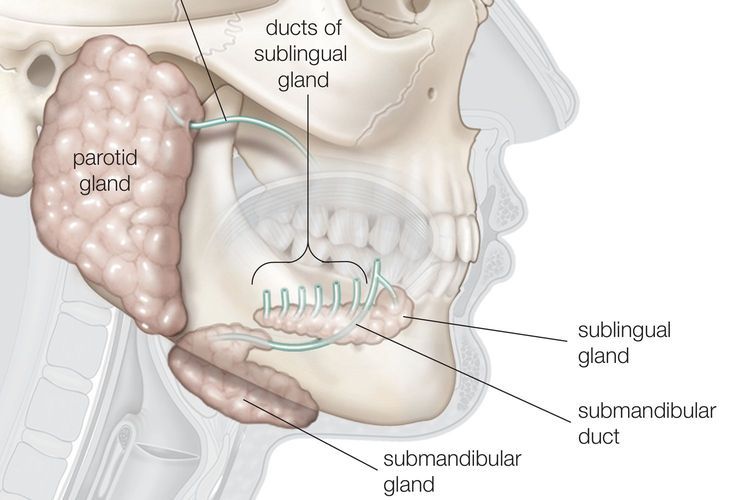

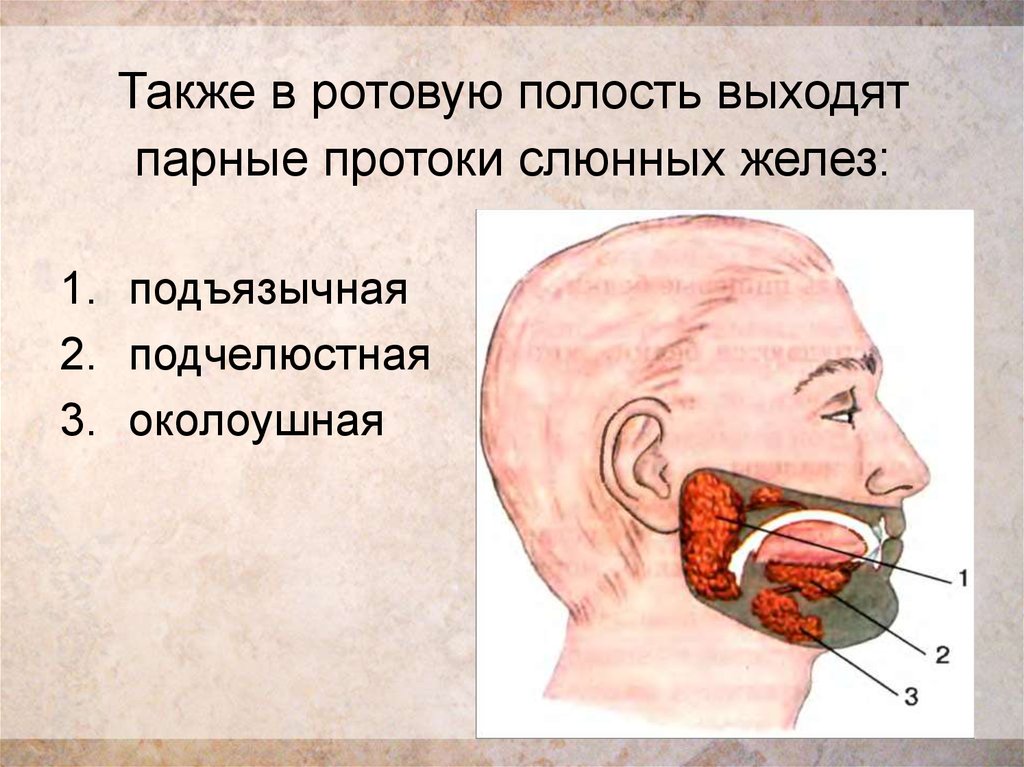

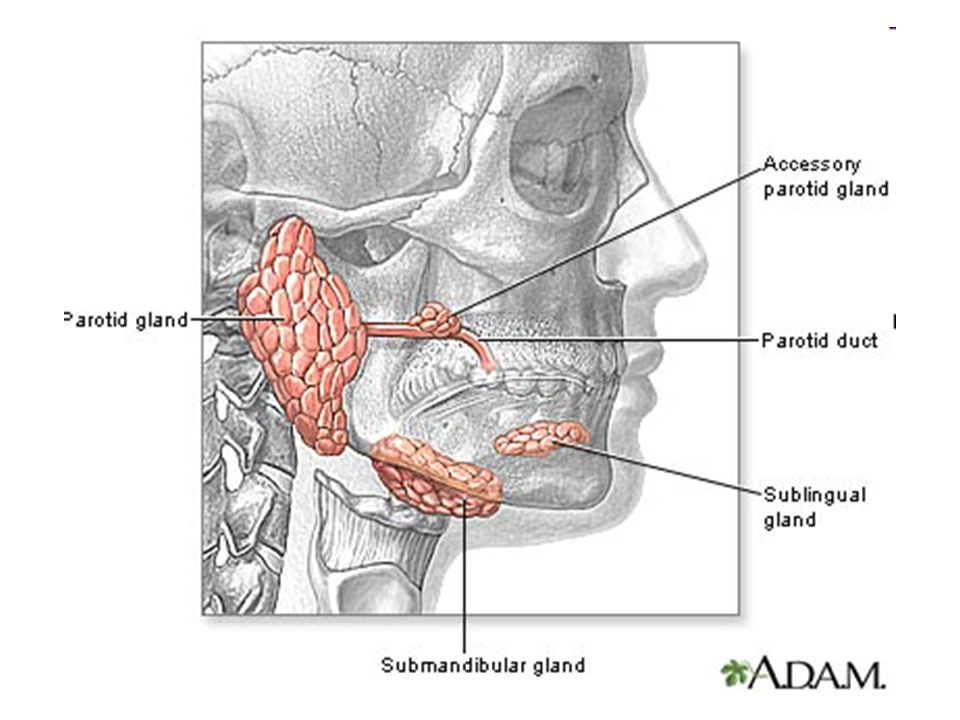

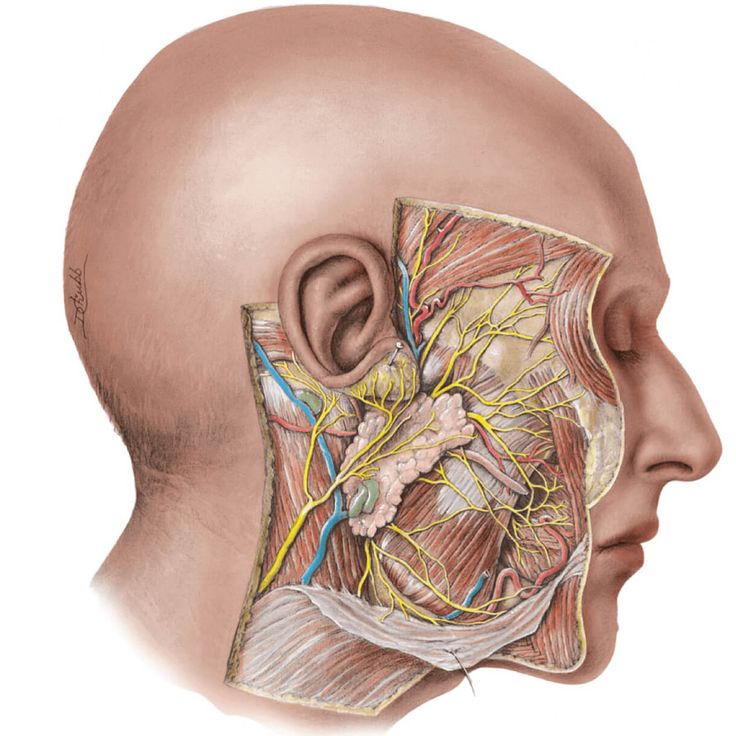

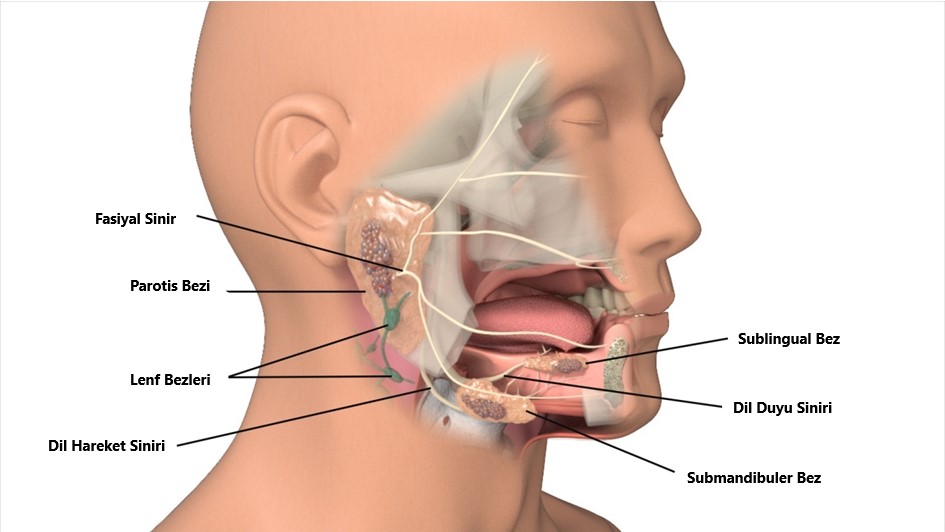

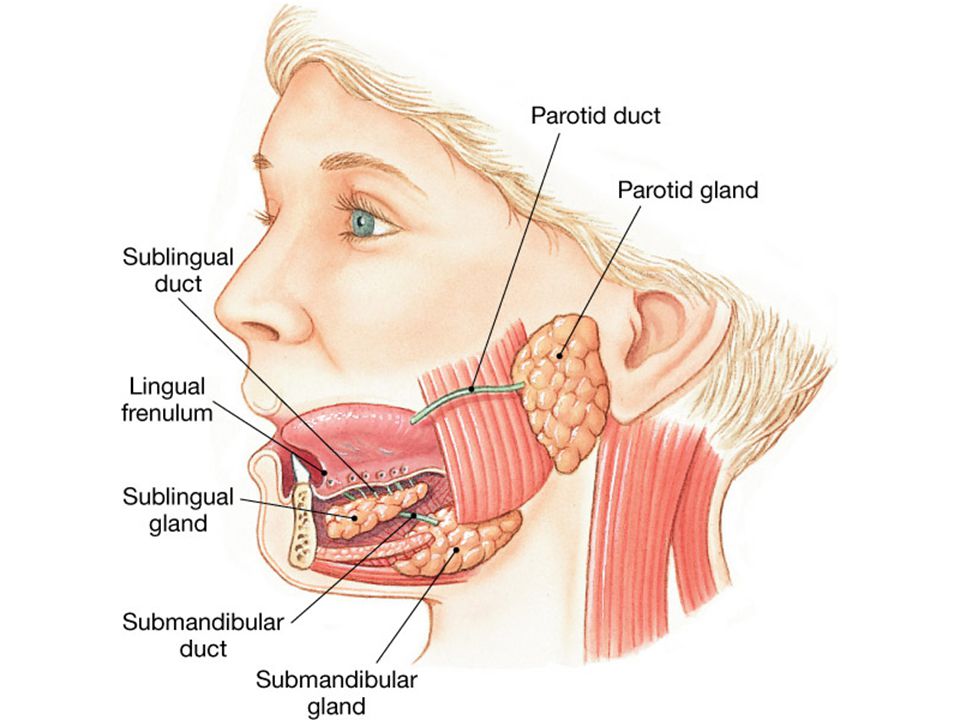

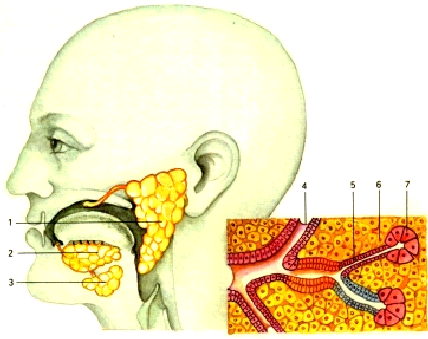

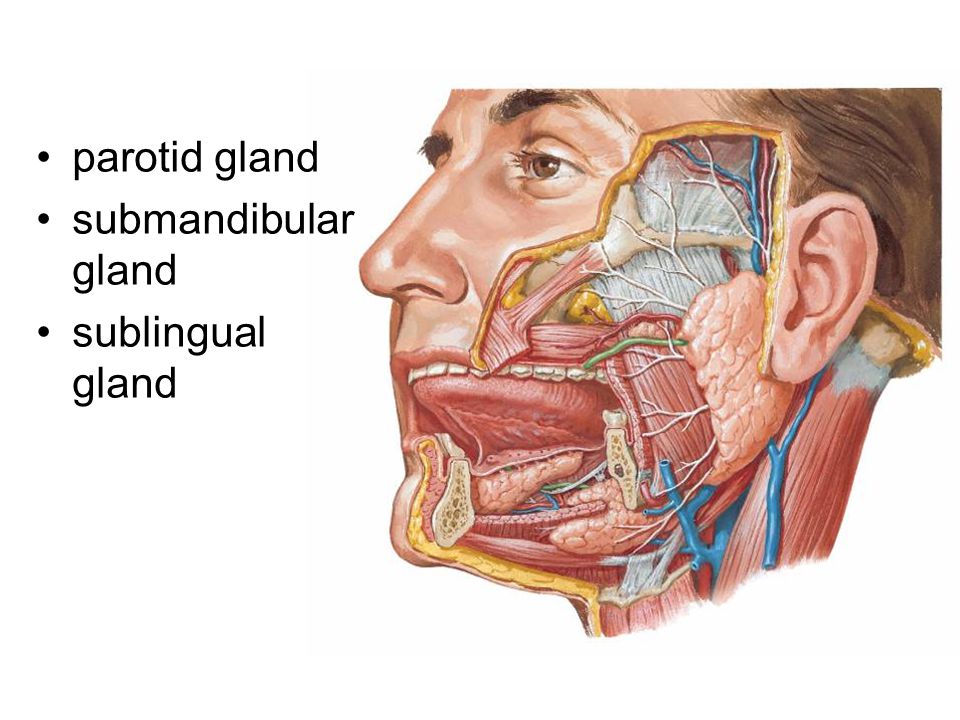

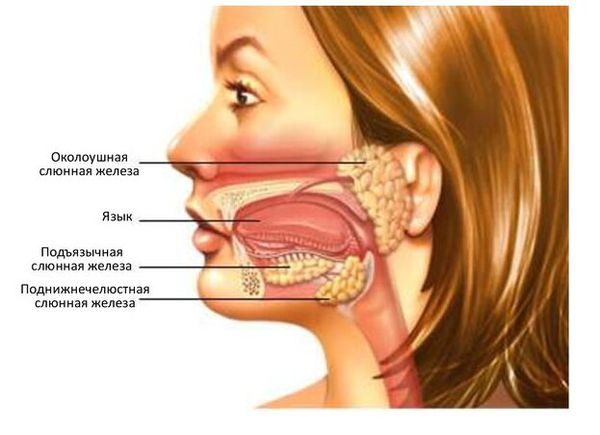

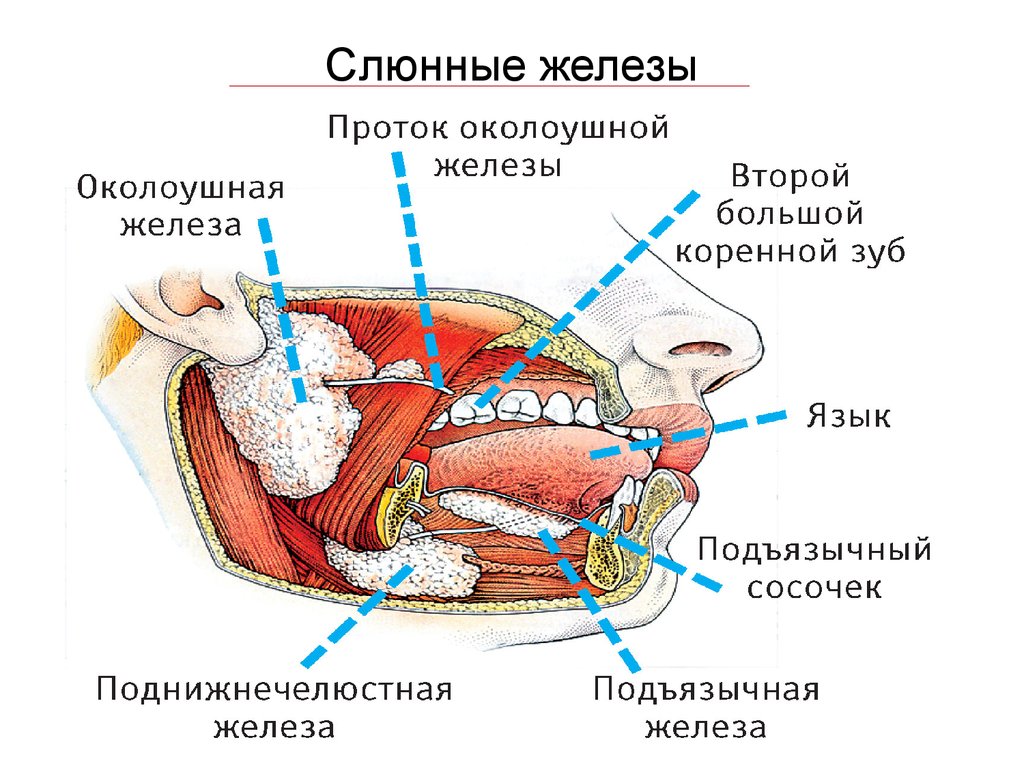

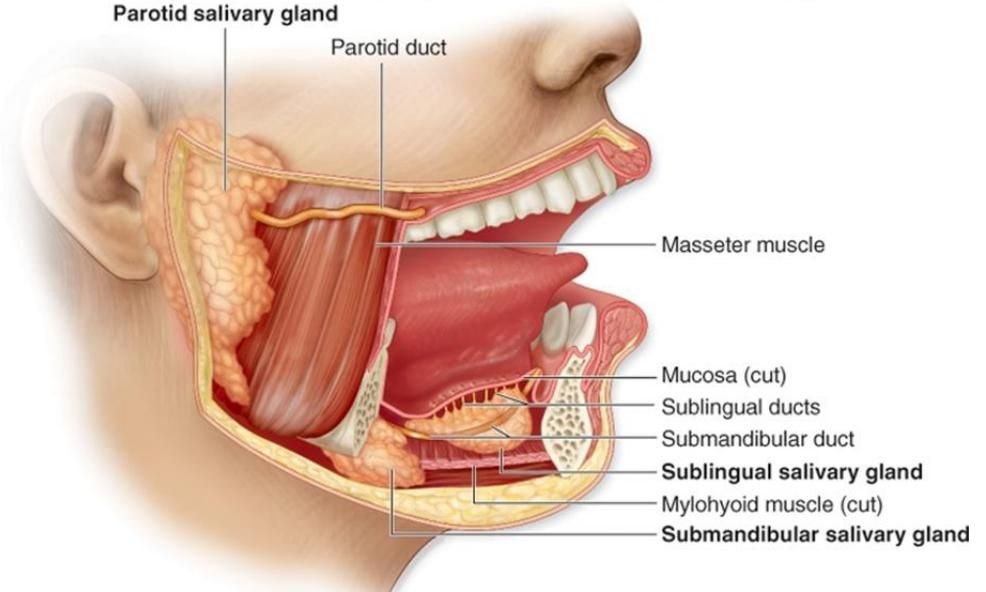

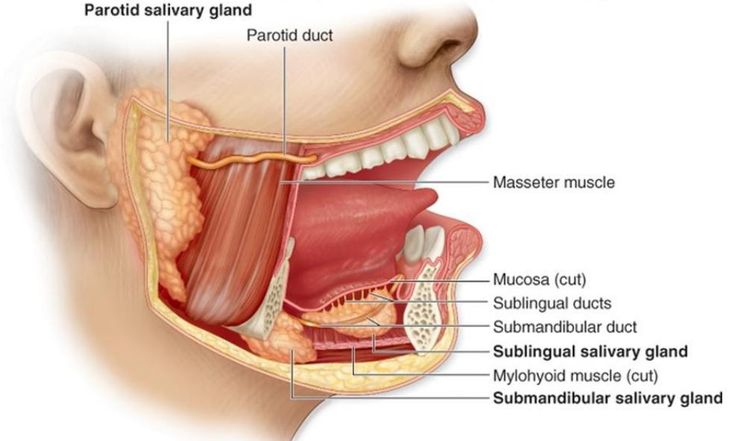

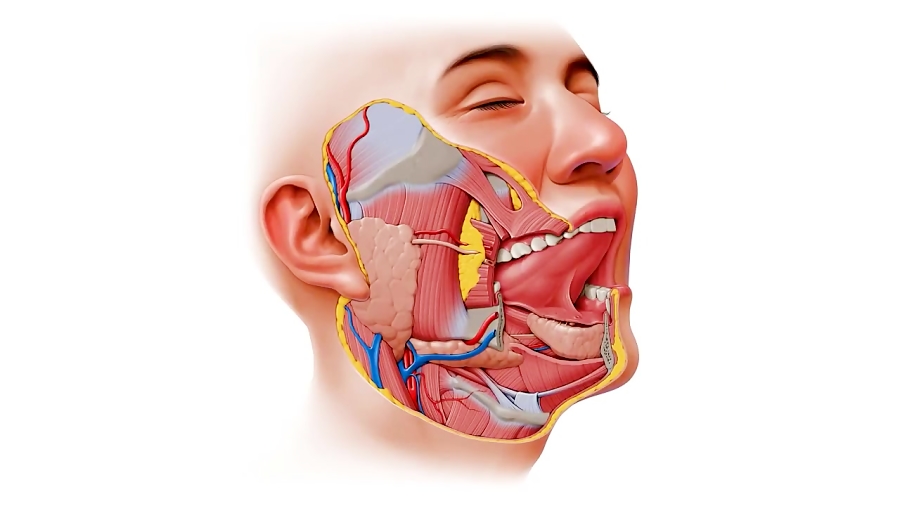

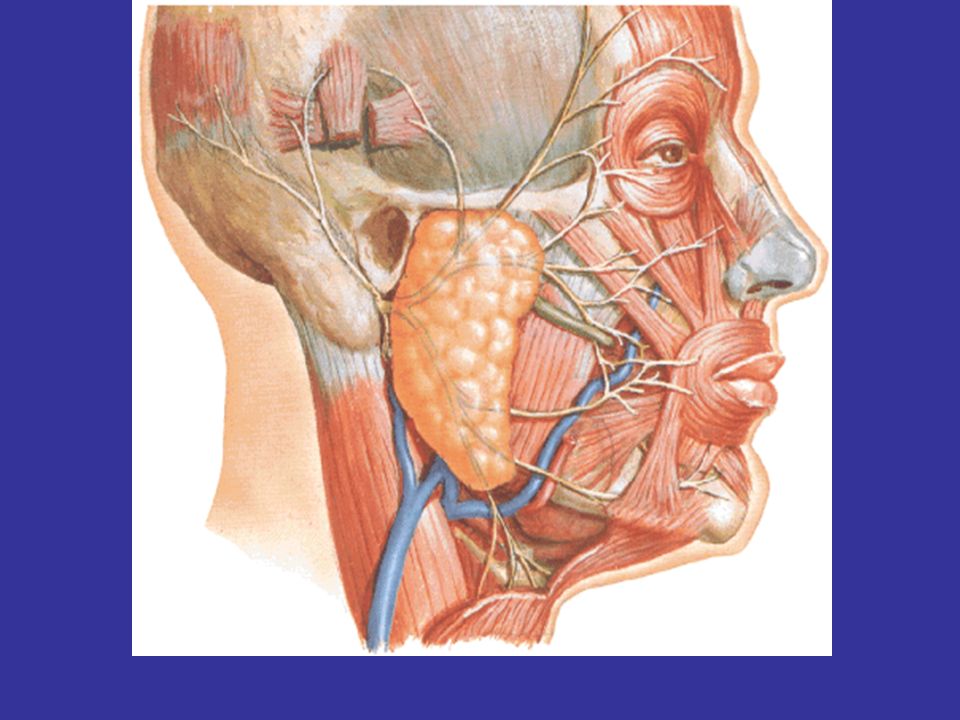

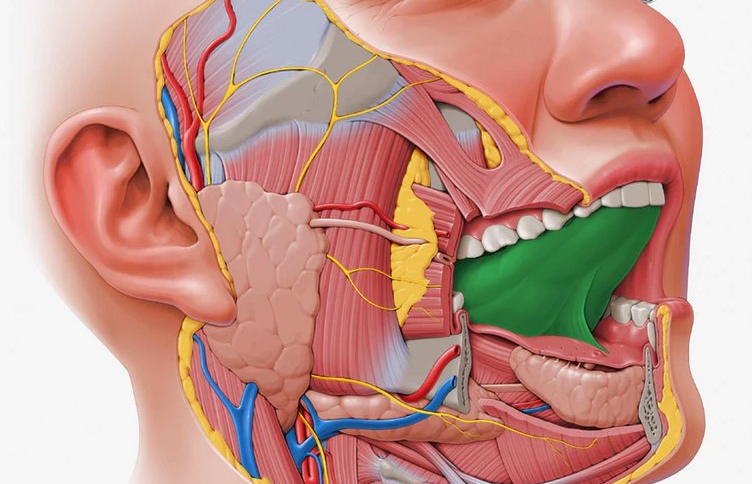

Околоушные железы (паротидные — parotid) — самые крупные слюнные железы. Расположены они перед ушной раковиной и за мочкой уха, выделяют главным образом серозную слюну. Внутри околоушных желез проходит лицевой нерв, отвечающий за движения мимических мышц. Околоушные железы выделяют около 30% от всей секреции слюны в состоянии покоя.

Расположены они перед ушной раковиной и за мочкой уха, выделяют главным образом серозную слюну. Внутри околоушных желез проходит лицевой нерв, отвечающий за движения мимических мышц. Околоушные железы выделяют около 30% от всей секреции слюны в состоянии покоя.

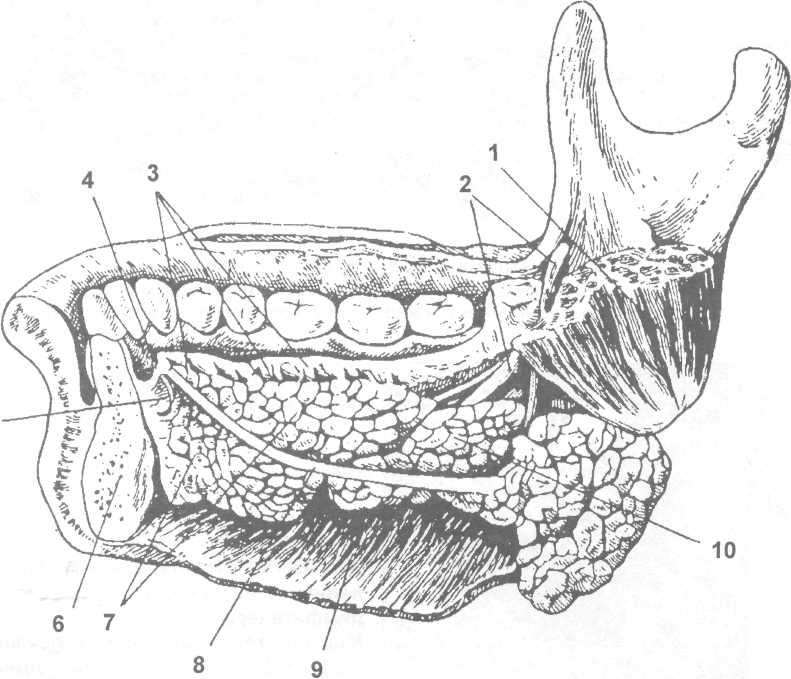

Подчелюстные железы (или поднижнечелюстные — submandibular glands) — вторые по размерам. Они расположены на шее под нижней челюстью. Продуцируют в основном серозную слюну и небольшое количество слизистой. Подчелюстные железы выделяют около 60% от всей секреции слюны в состоянии покоя.

Подъязычные железы (sublingual glands) расположены под языком. Они выделают в основном слизистую слюну. В подъязычных железах имеются несколько небольших протоков, отводящих ее секрет в область дна полости рта. Подъязычные железы выделяют около 5% от всей секреции слюны в состоянии покоя.

Помимо этого по всему пространству ротовой полости разбросаны 600-1000 мелких слюнных желез (в области нёба, щек, языка, дна ротовой полости, губ). Малые железы выделают в основном слизистую слюну. Подъязычные железы продуцируют около 5% от всей секреции слюны в состоянии покоя.

Малые железы выделают в основном слизистую слюну. Подъязычные железы продуцируют около 5% от всей секреции слюны в состоянии покоя.

Общее количество слюны, продуцируемой человеком в день, составляет 1-2 литра. 99% слюны состоит из воды, источник которой — в крови, доставляемой в железу. Остальная часть представляет собой электролиты.

Существует несколько заболеваний слюнных желез: это вирусные и бактериальные инфекции (в том числе свинка — вирусное воспаление околоушной железы), аутоиммунные заболевания (например, синдром Шегрена), ятрогенные поражения желез (встречающиеся, в частности, после терапии радиоактивным йодом), доброкачественные и злокачественные опухоли, а также обструктивные поражения (такие как камни, перегибы и стриктуры протоков).

При нарушении проходимости протоков развивается воспаление слюнной железы. Инфекция может вызвать отечность, боли, иногда местный и/или системный жар.

Средства диагностической визуализации

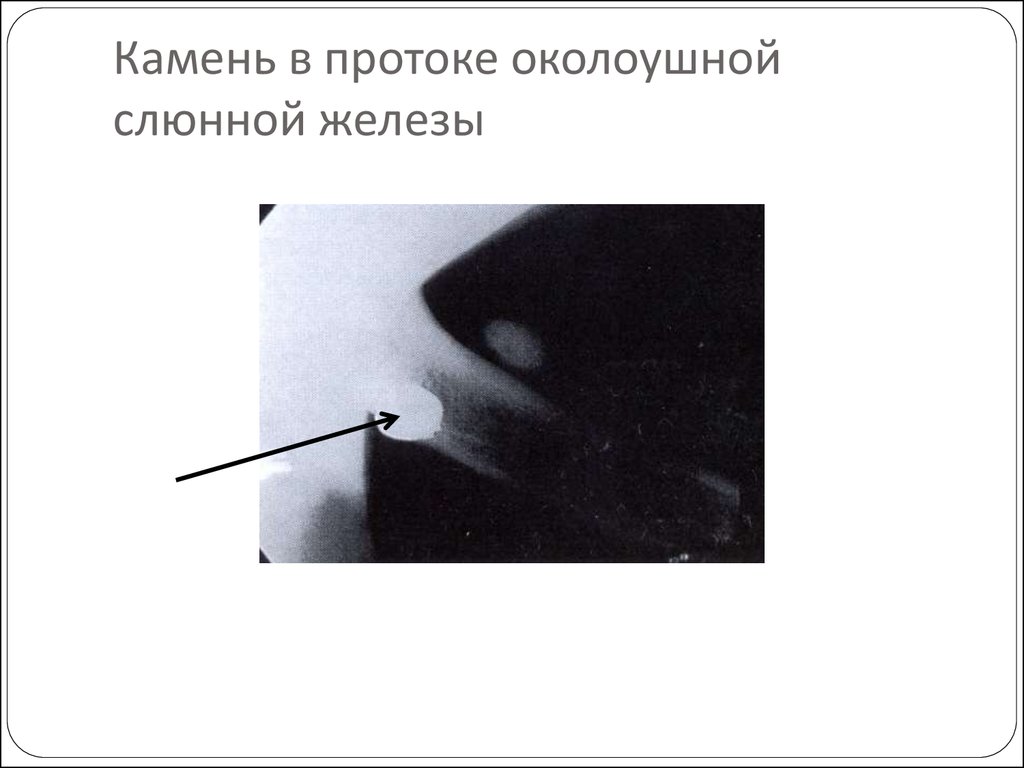

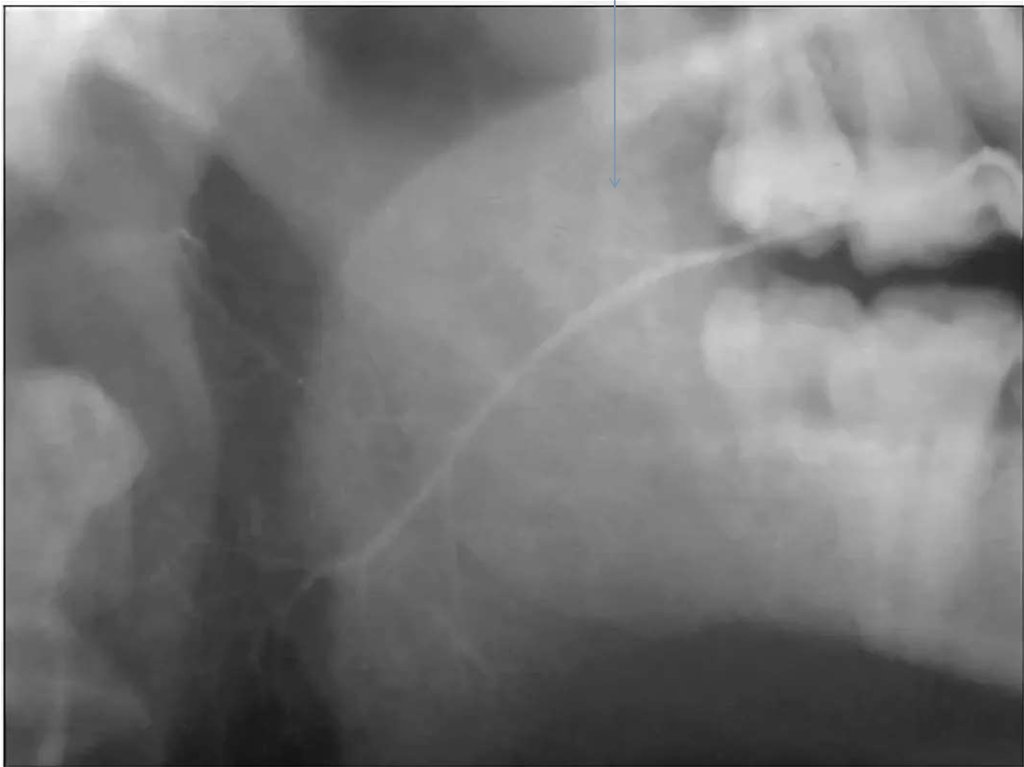

- Рентгеновские снимки — панорамный и оклюзальный — отображают част кальцифицированных конкрементов.

- Сиалография: рентгеновский снимок, при котором контрастное вещество вводится через естественное анатомическое отверстие слюнной железы. Исследование позволяет визуализировать слюнные протоки и их патологии, такие как наличие конкрементов, перегибы, сужения просвета. Сиалография не проводится в состоянии острой инфекции.

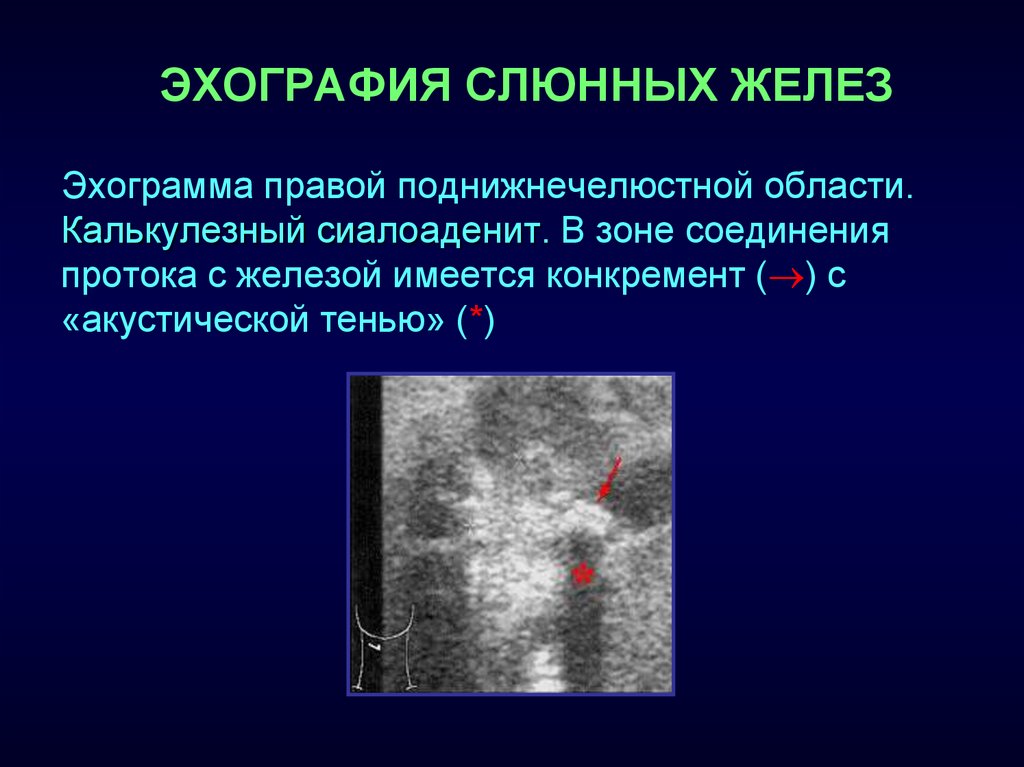

- УЗИ (ультрасонография): данное исследование в некоторых случаях может подтвердить наличие конкрементов в слюнных протоках, а также выявить другие нарушения (такие как опухоли) и анатомические аномалии. В то же время, ультразвуковое исследование может не обнаружить конкременты небольшого размера (менее 2 мм в диаметре), а также с незначительной кальцификацией.

- КТ: в тех случаях, когда проведение сиалографии невозможно (при острой инфекции, при сложностях с инъекцией контрастного вещества, при закупорке отверстия протока конкрементом, выраженном стенозе протока, аллергии на контрастное вещество), решением может стать компьютерная томография. Данное исследование поможет визуализировать или исключить наличие конкрементов в слюнных протоках.

- КТ-сиалография: сочетает в себе преимущества анатомической визуализации за счет контрастного вещества, вводимого в проток, с высокой резолюцией и трехмерной реконструкцией компьютерной томографии.

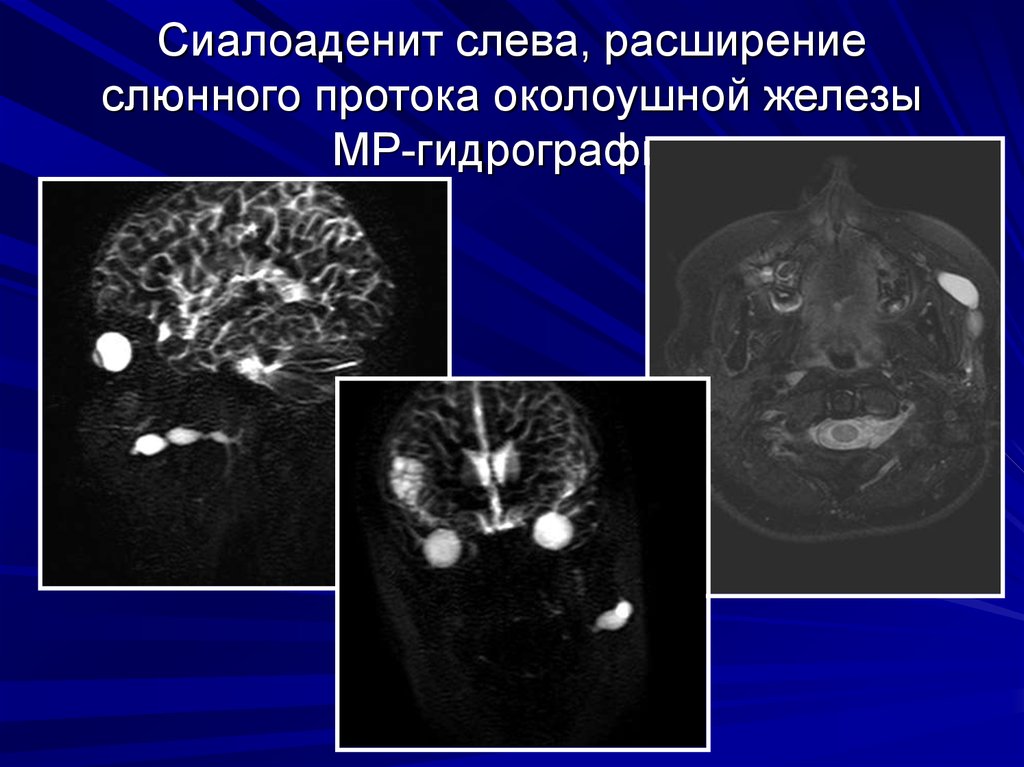

- Магнитно-резонансная томография — МРТ: очень информативное исследование слюнных желез, однако дорогостоящее и малодоступное. Ввиду организационной сложности МРТ назначается главным образом в тех случаях, когда есть подозрение на патологию в слюнных железах.

- Эндоскопия слюнных протоков (сиалоскопия): малоинвазивная процедура, при которой используется оптическое волокно диаметром около 1 мм. Сиалоскоп применяется для выявления непроходимости протоков и для ее устранения с помощью специальных миниатюрных инструментов.

Сиалолитиаз — слюннокаменная болезнь

Слюннокаменная болезнь может развиться в крупных слюнных железах, чаще у взрослых. Встречаемость у мужчин вдвое выше, чем у женщин. К заболеванию предрасположены в основном люди в возрасте от 20 до 40 лет. Вопреки расхожему мнению, связь между склонностью к образованию конкрементов в слюнных путях, в желчном пузыре и в мочевых путях не установлена.

К заболеванию предрасположены в основном люди в возрасте от 20 до 40 лет. Вопреки расхожему мнению, связь между склонностью к образованию конкрементов в слюнных путях, в желчном пузыре и в мочевых путях не установлена.

Конкременты обнаруживаются в большинстве случаев внутри слюнных протоков, однако могут оказаться и в толще железистой ткани.

Встречаемость конкрементов в слюнных протоках выше в подчелюстных железах (63-944%), нежели в околоушных (6-21%) и подъязычных (16%). В малых слюнных железах конкременты формируются очень редко .

Иногда камни не удается выявить на рентгене и при клиническом осмотре — они обнаруживаются только в ходе эндоскопии.

Другие обструктивные нарушения в слюнных путях

- Перегибы слюнных протоков — анатомические перегибы слюнных протоков подчелюстной и околоушной желез. Данный порок приводит к замедлению тока слюны из-за острого угла протока и, соответственно, к повышению риска образования конкрементов.

- Сужения слюнных протоков: могут быть как анатомическими, так и приобретенными вследствие заболеваний слюнных желез, лучевой терапии в области лица, либо терапии злокачественных опухолей щитовидной железы радиоактивным йодом. Вообще, поражение околоушных слюнных желез — известное побочное явление данного метода лечения.

- Травматическое повреждение слюнного протока (в результате проникающего ранения в области щек и ушей) может привести к его непроходимости вследствие рубцевания тканей.

Варианты хирургических вмешательств по поводу обструктивных поражений слюнных протоков

- Чисто эндоскопическое вмешательство: вся манипуляция выполняется через анатомическое отверстие железы, без разреза. Данный метод применяется главным образом для диагностических процедур, для расширения просвета протока при его сужении, а также для удаления мелких конкрементов — диаметром менее 5 мм.

- Комбинированное эндоскопическое вмешательство. В этом случае выполняется разрез для обнажения главного выводного протока слюнной железы. Далее производится частичное отделение протока от прилегающих тканей и, затем, его рассечение с целью извлечения крупных конкрементов и устранения непроходимости, не позволяющей внедрить эндоскоп, либо коррекция анатомического перегиба за счет укорочения протока и его натяжения.

- Удаление слюнной железы. Данное вмешательство выполняется в тех случаях, когда все консервативные методы лечения заболевания не принесли желаемых результатов. В настоящее время такой вариант избирается в меньшинстве случаев.

Подразделение лечения обструкции слюнных протоков

На базе отделения челюстно-лицевой хирургии действует подразделение по лечению обструкции слюнных протоков. В рамках подразделения действует специальная амбулатория по диагностике и наблюдению за больными, страдающими обструктивными поражениями слюнных желез. Здесь проводится диагностика и выбор адекватного лечения .

Здесь проводится диагностика и выбор адекватного лечения .

В амбулатории выполняется также неинвазивная лечебная процедура — экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия слюнных камней (ESWL, ДУВЛТ). Данная манипуляция позволяет отделить крупные камни от стенок слюнного протока, либо раздробить на более мелкие конкременты; тем самым облегчается последующее комбинированное эндоскопическое вмешательство.

После завершения курса ударно-волновой литотрипсии проводится повторное исследование методами диагностической визуализации, и на основании результатов избирается наиболее подходящее хирургическое вмешательство .

В распоряжении подразделения новейшая эндоскопическая аппаратура, применяющаяся на сегодняшней день для лечения обструктивных поражений слюнных желез.

Вопросы и ответы

Отделения клиники

Сиалоаденит причины симптомы и лечение

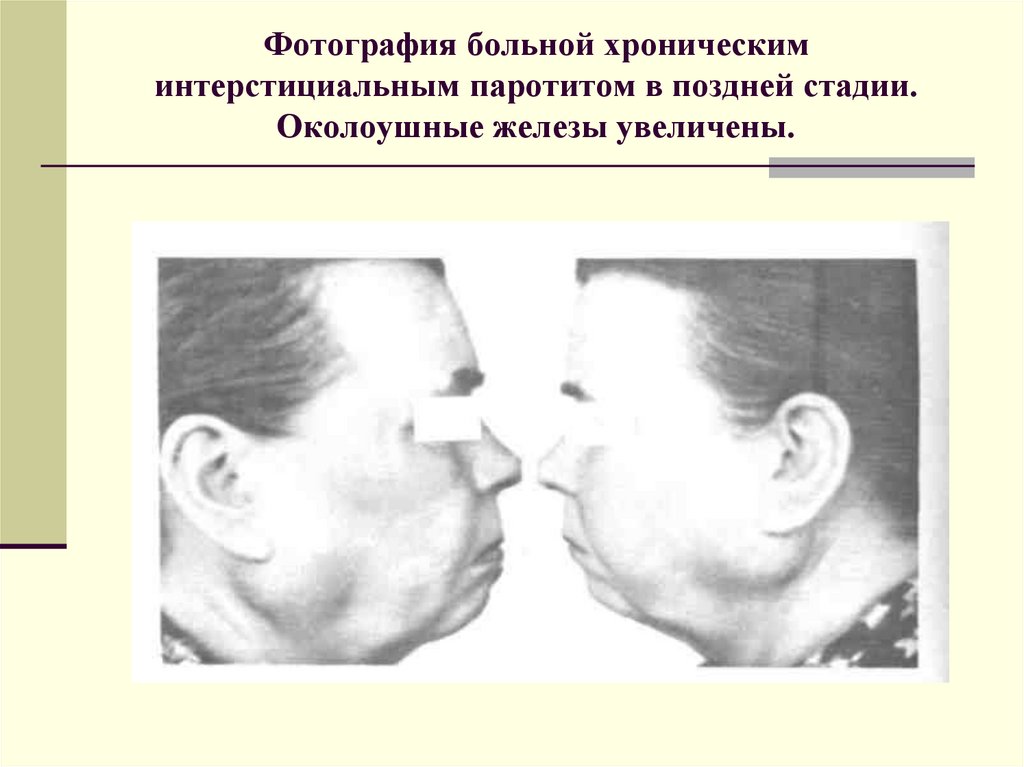

Сиалоаденит – это воспаление слюнных желез (одной или нескольких). Процесс сопровождается отечностью лицевых тканей, гиперемией устья пораженной железы, болью и рядом других симптомов. Отсутствие терапии или ее неверный подбор приводит к нагноению, уплотнению и сужению протока, формированию опухоли.

Процесс сопровождается отечностью лицевых тканей, гиперемией устья пораженной железы, болью и рядом других симптомов. Отсутствие терапии или ее неверный подбор приводит к нагноению, уплотнению и сужению протока, формированию опухоли.

Сиалоаденит не имеет возрастных ограничений. Его диагностируют как у детей от года и старше, так и у пожилых людей. Заболевание встречается часто, на его долю приходится от 42% до 54% всех патологий слюнных желез. В первую очередь страдают железы, расположенные около ушей и под челюстью, реже – под языком.

Различают сиалоадениты специфические и неспецифические.

Провокаторами специфического воспаления становятся:

Актиномицеты – лучистые грибы, возбудители актиномикоза;

Бледные трепонемы – возбудители сифилиса.

Неспецифические сиалоадениты могут иметь бактериальную и вирусную природу:

Лабораторная диагностика

Предполагает сдачу крови, мочи и слюны на анализ. На воспаление указывает повышение лейкоцитов. Следует оценить уровень сахара в крови, а также количество солей в урине.

Следует оценить уровень сахара в крови, а также количество солей в урине.

Увеличенное значение лейкоцитов можно обнаружить в слюне. Иногда в ней высеиваются бактерии и песок. Невооруженным глазом можно увидеть гной. Изучение слюны имеет решающее значение в диагностике сиалоаденита.

Инструментальная диагностика

Предполагает проведение сиалографии – рентгенограмма слюнных желез. С ее помощью выявляют камни в структуре органа или в протоках. Также применяется сиалография с контрастным веществом. Она даст информацию не только о наличии камней, но и о размерах протока, сформировавшихся кистах и иных новообразованиях.

Дигитальная динамическая сиалография является передовым методом исследования. Она позволяет определить, имеется ли наложение костных частей челюсти, определить состояние мягких тканей железы, проследить ток слюны по протокам. Преимуществом этого метода является сниженная лучевая нагрузка на организм.

КТ или МРТ позволяет обнаружить небольшие камни.

УЗИ позволяет получить информацию о структуре слюнных желез, выявить участки, подвергшиеся склерозу, визуализировать инородные тела и конкременты, уточнить место их расположения.

Термосиалография используется для оценки изменений температуры железы. Этот метод служит для оценки динамики состояния пациента на фоне проводимой терапии.

Биопсия назначается в тех случаях, если были обнаружены кисты в структуре железы. Процедура проводится под контролем УЗИ.

Сиалоэндоскопия считается одной из широко применяемых методов диагностики. Врач получает возможность оценить состояние железы и ее протоков, не только крупных, но и мелких. Зачастую удается осмотреть протоки 4-5 порядка. Преимуществом метода является то, что во время его проведения врач расширить суженный проток, промыть его, осуществить забор материала для дальнейшего изучения. Визуализация цвета и эластичности стенок протоков, обнаружение причины воспаления – все это дает ценную информацию, позволяющую назначить эффективное лечение. При использовании эндоскопа во время операции, можно устранить причину сиалоаденита с минимальным ущербом для здоровья и самочувствия пациента.

При использовании эндоскопа во время операции, можно устранить причину сиалоаденита с минимальным ущербом для здоровья и самочувствия пациента.

Лечение сиалоаденита

В зависимости от состояния пациента, определяется тактика его дальнейшего ведения. Терапия может проводиться как в амбулаторных условиях, так и в стационаре. Возможно применение консервативных методов лечения и проведение оперативного вмешательства.

Консервативные методы лечения

Активизация защитных сил организма. Пациенту подбирают витаминно-минеральные комплексы, дают рекомендации по коррекции образа жизни, составляют рацион. Важно нормализовать режимные моменты, уделять достаточно времени на сон. Возможно назначение растительных препаратов (сок подорожника, настойка календулы, сироп шиповника и пр.).

Нормализация обменных процессов в железистой ткани, сохранение ее неповрежденных клеток. С этой целью применяют бактериофаг – стафилококковый анатоксин. Для восстановления поврежденных клеточных стенок используют альфа-токоферол. Нормализовать метаболизм в органе помогают новокаиновые блокады А. В. Вишневского. Для лучшего результата их сочетают с компрессами на основе гепарина натрия и диметилсульфоксида. Такой комплекс позволяет снять боль, уничтожить микробную флору, ускорить восстановление тканей. Для быстрого и эффективного лечения раствор димексида в концентрации 30% вводят непосредственно в проток. При паренхиматозном типе сиалоаденита применяют раствор пирогенала. Его использование препятствует спаечному процессу и не дает тканям рубцеваться. Параллельно происходит нормализация выделения и оттока слюны.

Нормализовать метаболизм в органе помогают новокаиновые блокады А. В. Вишневского. Для лучшего результата их сочетают с компрессами на основе гепарина натрия и диметилсульфоксида. Такой комплекс позволяет снять боль, уничтожить микробную флору, ускорить восстановление тканей. Для быстрого и эффективного лечения раствор димексида в концентрации 30% вводят непосредственно в проток. При паренхиматозном типе сиалоаденита применяют раствор пирогенала. Его использование препятствует спаечному процессу и не дает тканям рубцеваться. Параллельно происходит нормализация выделения и оттока слюны.

Лечение сопутствующих заболеваний. Это является важной мерой, позволяющей остановить прогрессирование сиалоаденита и предупредить рецидив.

Физиотерапия. Действенным методом является электрофорез с раствором лизоцима или аскорбиновой кислоты в концентрации 1%. Использование лазеротерапии способствует улучшению питания тканей железы, предотвращает рецидивы. Максимального положительного эффекта удается добиться при внутрипротоковом применении лазера.

Гирудотерапия. Этот метод направлен на повышение защитных сил организма, на снятие воспаления, на уменьшение отека, растворение тромбов, нормализацию кровяного давления. Его применяют с целью остановки склерозирования тканей. Он эффективен при интерстициальном сиаладените. Пациентам с хроническим паренхиматозным воспалением слюнной железы и с синдромом Шегрена гирудотерапию назначают с осторожностью.

Прием антибиотиков является обязательным условием при остром и хроническом сиалоадените в стадии обострения. Препаратами выбора становятся пенициллины. Они не оказывают на организм токсического влияния, хорошо изучены их противопоказания и побочные эффекты, что позволяет добиться желаемого результата без вреда для здоровья пациента.

Если человек жалуется на сильную боль, ему назначают нестероидные противовоспалительные средства.

Операция

Если консервативная терапия не позволяет решить проблему сиалоаденита, прибегают к хирургическому вмешательству.

В ходе операции врач может удалить камень или другое инородное тело, мешающее нормальному оттоку слюны.

Вмешательство при неосложненной форме болезни проводится в условиях амбулатории стоматологом-хирургом. В качестве обезболивающего средства используют местную анестезию. После удаления камня выполняют антисептическую обработку. Затем пациенту назначают антибиотики, обезболивающие и другие препараты, направленные на полноценное восстановление. Пациента наблюдают на протяжении нескольких дней после операции. Иногда назначают повторную процедуру, направленную на расширение протока (бужирование).

Эндоскопия является приоритетным методом оперативного вмешательства. С помощью современных эндоскопов удается добиться минимальной травматичности, даже при проработке самых мелких протоков железы. С их помощью врачи досконально осматривают орган, берут материал для дальнейшего изучения, дробят и удаляют камни. Несомненным преимуществом метода является сохранение эстетики шеи и лица, отсутствие на них видимых дефектов после операции.

Удаление органа возможно в крайних случаях. Если заболевание неоднократно рецидивирует, ткань железы претерпевает необратимые изменения. Ее клетки замещаются соединительными тяжами, происходит отмирание некоторых участков. Чаще всего необходимость в резекции возникает при формировании конкремента в теле железы. Однако современные методики в большинстве случаев позволяют отказаться от ее полного удаления.

Профилактика и прогноз

Если пациент вовремя обращается за медицинской помощью и получает правильное лечение, то полноценное выздоровление гарантировано. Однако от рецидивов на 100% застраховаться невозможно. Обострения могут случаться до 2 раз в год, чаще всего осенью и весной.

Профилактика сиалоаденита предполагает ведение ЗОЖ, занятия спортом, правильное питание, отказ от алкоголя и табака. К специфическим мерам предупреждения болезни относят своевременное лечение инфекций ЛОР-органов и ротовой полости. Именно они являются главными провоцирующими факторами воспаления слюнных желез. В целом, необходимо санировать все очаги хронической инфекции в организме, что позволит избежать снижения иммунитета. Здоровому организму намного легче справиться с воспалением, чем ослабленному. Следует избегать переохлаждения и стрессов. Осенью и весной можно принимать витамины.

В целом, необходимо санировать все очаги хронической инфекции в организме, что позволит избежать снижения иммунитета. Здоровому организму намного легче справиться с воспалением, чем ослабленному. Следует избегать переохлаждения и стрессов. Осенью и весной можно принимать витамины.

Ощущение сухости во рту, боль в области слюнных желез и другие симптомы, сопровождающие сиалоаденит, требуют обращения к врачу. Промедление влечет за собой прогрессирование болезни и развитие осложнений.

Сиаладенит — это воспаление слюнных желёз. У человека они находятся около ушей, под нижней челюстью, под языком и множество малых разбросаны по всей ротовой полости. В воспалительный процесс могут вовлекаться как отдельные железы, так и комплекс. Как известно, эти секреторные органы выделяют слюну — важную составляющую нормального пищеварения. Данное заболевание затрагивает и взрослых, и детей, но наибольшему риску подвержены пожилые люди и больные с хроническими заболеваниями. Сиаладенит слюнных желез чаще имеет благоприятный прогноз, но при отсутствии правильного лечения инфекция может распространяться на глубокие ткани головы и шеи и приводить к опасным для жизни состояниям.

Классификация сиаладенита

Воспалительные заболевания слюнных желез принято разделять на две большие группы:

Острый сиаладенит характеризуется быстрым нарастанием воспалительных симптомов. К нему относятся:

сиаладенит при попадании в проток инородного тела.

Все хронические сиаладениты, исходя из того какой отдел слюнной железы поражен, делят на:

хронический фибринозный сиаладенит.

В зависимости от количества вовлеченных в процесс желез, процесс может быть односторонним и двусторонним (при поражении околоушных желез).

Причины сиалденита

Разные виды заболевания обусловлены различными причинами их возникновения. Так, наиболее частой причиной острых сиаладенитов является распространение инфекции из очагов хронического воспаления, флегмонозных очагов. Эпидемический паротит и гриппозный сиаладенит имеют вирусную этиологию.

Острый бактериальный сиаладенит развивается при таких тяжелых заболеваниях, как тиф, а также после операций на брюшной полости. Эта форма опасна осложнениями при распространении гнойного процесса в более глубокие ткани (свищи, тромбоз, кровотечения). Источником инфекции при лимфогенном сиаладените являются воспалительные заболевания зева, носоглотки, языка, зубов, кожи головы. Контактный сиаладенит является результатом распространения воспалительного процесса при флегмоне.

Эта форма опасна осложнениями при распространении гнойного процесса в более глубокие ткани (свищи, тромбоз, кровотечения). Источником инфекции при лимфогенном сиаладените являются воспалительные заболевания зева, носоглотки, языка, зубов, кожи головы. Контактный сиаладенит является результатом распространения воспалительного процесса при флегмоне.

При внедрении в проток инородного тела также развивается острый процесс, причиной которого является нарушение выделения слюны. Иногда инородное тело может стать центром образования камня, и тогда развивается калькулезный сиаладенит, или сиалолитиаз — это воспаление слюнной железы за счёт образовавшихся камней в протоках. В результате этого происходит нарушение функции железы, наблюдается застой слюны в расширенных протоках либо затруднение оттока вследствие наличия стриктур (сужение протока). Причинами калькулёзного сиаладенита являются:

приём некоторых лекарственных препаратов;

различные заболевания органов и систем;

нарушение обмена веществ;

попадание инородного тела;

Хроническое воспаление слюнных желез возникает чаще всего при ослаблении защитных сил организма, а также при наличии врождённых изменений. Паренхиматозный сопровождается изменениями тканей слюнных желёз и образованием кистозных полостей. В результате возникает нарушение оттока слюны, что создает условия для проникновения инфекции из ротовой полости через проток и способствует возникновению хронического сиаладенита. Развивается после перенесенных и на фоне сопутствующих заболеваний (органов дыхания, пищеварительной и сердечно-сосудистых систем).

Паренхиматозный сопровождается изменениями тканей слюнных желёз и образованием кистозных полостей. В результате возникает нарушение оттока слюны, что создает условия для проникновения инфекции из ротовой полости через проток и способствует возникновению хронического сиаладенита. Развивается после перенесенных и на фоне сопутствующих заболеваний (органов дыхания, пищеварительной и сердечно-сосудистых систем).

Причинами интерстициального воспаления является нарушение обменных процессов на фоне общих заболеваний (сахарный диабет, гипертоническая болезнь, заболевания пищеварительной системы).

Хронический фибринозный сиаладенит развивается при наличии врождённой эктазии (расширения) слюнных протоков при наличии кистозного поражения желез, заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой, пищеварительной системы.

Симптомы сиалденита

При развитии сиаладенита осложняется процесс приема пищи, ухудшается общее состояние человека. Ведущими симптомами являются:

Припухлость, боль, иногда покраснение в области расположения пораженной железы.

Отек определенных зон головы и шеи.

Сухость, неприятный вкус в ротовой полости.

Повышение температуры тела.

Симптомы могут быть выражены сильнее или слабее, в зависимости от вида заболевания, от того, какие слюнные железы вовлечены в воспалительный процесс и от стадии заболевания. Боль может появляться при разговоре, повороте головы, присутствовать только во время приема пищи и проходить после него. Начальные стадии процесса часто протекают бессимптомно. Диагностируются эти заболевания чаще в фазе клинически выраженного воспаления и обострения.

Диагностика сиалденита

Для диагностики острого и хронического сиаладенита используются различные методы и приёмы. Самым распространённым является пальпация. Врач ощупывает слюнные железы для выявления их конфигурации, плотности, болезненности. Для визуализации изменений в строении слюнных желёз (расширение, сужение протоков, наличие кистозных полостей и камней) используется сиалография.

Цитологическое исследование секрета слюной железы позволяет оценить воспалительные и дегенеративные изменения тканей, дать характеристику процесса, происходящего в тканях слюнной железы. Материал для исследования получают с помощью массажа железы.

Материал для исследования получают с помощью массажа железы.

Может применяться также УЗИ исследование для идентификации твердых образований и скопления жидкости на фоне воспаления слюнной железы.

Лечение сиалденита

Лечение острого и хронического сиаладенита в стадии обострения заключается в купировании воспалительного процесса и восстановлении функции слюнных желёз. Комплекс применяемых лечебных мероприятий зависит от тяжести состояния.

При остром бактериальном и вторично инфицированном вирусном сиаладените через проток железы вводятся антибиотики. Для купирования болевого синдрома используются обезболивающие препараты, проводится новокаиновая блокада. Для улучшения микроциркуляции в тканях местно применяются компрессы с димексидом. Для восстановления саливации — препараты, усиливающие слюноотделение.

При острых вирусных сиаладенитах назначаются орошения полости рта интерфероном. Кроме этого, рекомендуются различные физиотерапевтические процедуры (ультравысокочастотная терапия, гальванизация слюнных желез, внутрипротоковая ультрафиолетовая терапия). Проводится лечение системных заболеваний, санируются хронические очаги инфекции полости рта и носоглотки.

Проводится лечение системных заболеваний, санируются хронические очаги инфекции полости рта и носоглотки.

При тяжелом течении заболевания добавляются внутримышечные инъекции антибиотиков. Хирургическое лечение применяется редко. Показанием к нему являются:

неэффективность консервативного лечения;

частые обострения с тяжёлым течением;

наличие сужений или заращение протока.

Хирургическое вмешательство — основной метод лечения при калькулёзном сиаладените. Операция по удалению камня из протока может проводиться амбулаторно. В случае осложнённого течения, а также при нахождении камня в мелких протоках выполняется экстирпация (удаление) слюнной железы в условиях стационара.

Справка! Альтернативой операции при калькулезном сиаладените может стать сиалолитотрипсия (дробление камней) с помощью специального медицинского аппарата литотриптера. Этот метод используется в качестве паллиативной терапии у больных с противопоказаниями к хирургическому вмешательству.

Также показанием к оказанию срочной хирургической помощи является развитие гангренозного сиаладенита, формирование абсцесса слюнной железы. Любое промедление при таких состояниях может привести к тяжелым осложнениям.

Антибиотикотерапия и перенесенное заболевание может спровоцировать стоматиты, гингивиты, нарушение баланса микрофлоры ротовой полости. Поэтому после проведенного лечения сиаладенита может возникнуть вопрос как восстановить слизистую рта. Врач стоматолог проконсультирует и назначит наиболее подходящее лечение в виде специальных мазей и орошений.

Профилактика сиалденита

Профилактика острого и хронического сиаладенитов заключается в:

уходе за полостью рта,

санации очагов инфекции.

Особенно важна профилактика у больных хроническим процессом, имеющим врождённое снижение иммунитета и изменения в слюнных железах. Заключается она в диспансерном наблюдении таких больных и регулярном проведении лечебно-профилактических мероприятий. Это позволяет снизить частоту обострений и перевести процесс в неактивную форму. Также к профилактическим мерам относятся:

Также к профилактическим мерам относятся:

общеукрепляющие мероприятия, особенно в осенне-весенний период;

наблюдения у специалистов для лечения сопутствующих хронических заболеваний, которые могут провоцировать обострение;

регулярное обращение к стоматологу;

здоровый образ жизни;

соблюдение диеты с употреблением продуктов, увеличивающих слюноотделение.

При соблюдении несложных правил гигиены, ведении здорового образа жизни и своевременном обращении к врачу сиаладенит благополучно разрешается в течении недели без осложненных последствий.

2019 © Хорошая стоматология — сеть стоматологических клиник.

Стоматологические услуги около м. Верхние Лихоборы, м. Митино, м. Тушинская, м. Речной вокзал, м. Отрадное, м. Щелковская

Данная страница носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой.

Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ГБОУ ВПО Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития РФ

В.И. Разумовского Минздравсоцразвития РФ

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, Москва, Россия

Кафедра биохимии ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России

Кафедра лучевой диагностики ГОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России

Кафедра челюстно-лицевой хирургии стоматологического факультета ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, Москва, Россия

Современные подходы к диагностике и лечению хронических сиалоаденитов

Журнал: Российская стоматология. 2014;7(3): 19‑23

Шишкин С.В., Вавилова Т.П., Островская И.Г., Смысленова М.В., Мазур Л.Г. Современные подходы к диагностике и лечению хронических сиалоаденитов. Российская стоматология. 2014;7(3):19‑23.

Shishkin SV, Vavilova TP, Ostrovskaia IG, Smyslenova MV, Mazur LG. The modern approaches to diagnostics and treatment of chronic sialadenitis. Russian Stomatology. 2014;7(3):19‑23. (In Russ.).

The modern approaches to diagnostics and treatment of chronic sialadenitis. Russian Stomatology. 2014;7(3):19‑23. (In Russ.).

Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ГБОУ ВПО Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития РФ

Цель — разработка и внедрение новых методов диагностики и лечения слюнных желез при воспалении. Материал и методы. 25 пациентов от 25 до 50 лет с хроническим сиалоаденитом были разделены на 2 группы по способу лечения. Пациентам 1-й группы назначали аллотерапию, а пациентам 2-й группы — гомеопатическую терапию. Контроль за состоянием слюнных желез осуществляли с помощью УЗИ-допплерографии и по количеству в смешанной слюне пациентов иммуноглобулина G и альбумина. Заключение. Комплексное лечение хронического паренхиматозного сиалоаденита с применением гомеопатической терапии обеспечивало более быстрое восстановление функции слюнных желез, что было подтверждено результатами УЗИ-допплерографии и снижением уровня альбумина и иммуноглобулина G в смешанной слюне до пределов нормы.

Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ГБОУ ВПО Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития РФ

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, Москва, Россия

Кафедра биохимии ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России

Кафедра лучевой диагностики ГОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России

Кафедра челюстно-лицевой хирургии стоматологического факультета ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, Москва, Россия

В последнее время наблюдается значительное увеличение количества хронических заболеваний слюнных желез [3, 9, 11—13]. Показано, что слюнные железы находятся в тесной взаимосвязи с другими органами и тканями организма. Поэтому считается, что патологические процессы в слюнных железах (сиалоадениты и сиаладенозы) и некоторые заболевания организма имеют общие, генетически обусловленные причины и врожденные предпосылки [9].

Поэтому считается, что патологические процессы в слюнных железах (сиалоадениты и сиаладенозы) и некоторые заболевания организма имеют общие, генетически обусловленные причины и врожденные предпосылки [9].

Нередко патологический процесс в слюнных железах принимает хронический характер, что сопровождается нарушением функции слюнных желез, дистрофическими изменениями в паренхиме, нарушением системы кровотока. С целью установления картины патологических изменений в слюнных железах применяют сиалографию и сиалометрию. Большие преимущества для функциональной диагностики имеет метод ультразвуковой допплерографии, который позволяет оценивать кровоток искомой области [8]. Также в целях диагностики заболеваний слюнных желез используются показатели смешанной и/или протоковой слюны, которые с наибольшей вероятностью на всех этапах обследования позволяют оценить степень воспалительной реакции в слюнных железах и эффективность предлагаемого метода лечения в динамике. Получение образцов слюны, в отличие от плазмы крови, является доступным и не вызывает у пациента неприятных ощущений. Для оценки течения воспалительной реакции в смешанной слюне исследуют именно те показатели, которые характерны только для воспаления, и появляются в слюне из плазмы крови. Эти показатели могут выступать в качестве достоверных критериев имеющегося неблагополучия в тканях слюнных желез.

Для оценки течения воспалительной реакции в смешанной слюне исследуют именно те показатели, которые характерны только для воспаления, и появляются в слюне из плазмы крови. Эти показатели могут выступать в качестве достоверных критериев имеющегося неблагополучия в тканях слюнных желез.

В 1993 г. проф. В.В. Афанасьев [1] предложил оптимальную схему лечения сиаладенозов и сиалоаденитов, основанную на патогенетических механизмах развития процесса. Она включает: 1) повышение общего и местного иммунитета; 2) усиление функции слюнных желез; 3) лечение сопутствующих заболеваний, отягчающих болезни слюнных желез.

Однако в амбулаторной практике не всегда учитываются предложенные методы, а лечение воспалительных заболеваний слюнных желез проводится по стандартной схеме, с использованием только антибиотиков и противовоспалительных средств. В ряде случаев, при неэффективности терапевтических мероприятий, проводится хирургическое вмешательство, вплоть до удаления слюнной железы [2]. В литературе стали чаще появляться публикации о применении гомеопатических препаратов в стоматологии для купирования воспалительных явлений и восстановления функции тканей полости рта [4—7, 10]. Также антигомотоксическую терапию рекомендуют для лечения хронического сиалоаденита в начальной стадии обострения [3]. Однако авторы считают малоэффективным использование инъекций траумель С при вялотекущих и затяжных процессах в слюнных железах. Таким образом, в связи с ростом количества хронических форм заболеваний слюнных желез и неэффективности их лечения необходимо внедрение новых лечебных процедур, направленных на сохранение функции слюнной железы и восстановление ее структуры.

Также антигомотоксическую терапию рекомендуют для лечения хронического сиалоаденита в начальной стадии обострения [3]. Однако авторы считают малоэффективным использование инъекций траумель С при вялотекущих и затяжных процессах в слюнных железах. Таким образом, в связи с ростом количества хронических форм заболеваний слюнных желез и неэффективности их лечения необходимо внедрение новых лечебных процедур, направленных на сохранение функции слюнной железы и восстановление ее структуры.

Исходя из вышеизложенного, цель настоящего исследования — оценка эффективности лечения слюнных желез комплексной антигомотоксической терапией с использованием современных диагностических моделей.

Материал и методы

В профильном отделении кафедры челюстно-лицевой хирургии (ЧЛХ) в Центре cтоматологии (ЦС) Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) им. А.И. Евдокимова на обследовании и лечении находились 25 человек в возрасте от 25 до 50 лет с хроническим паренхиматозным сиалоаденитом. Критерием включения в исследование служило наличие хронического паренхиматозного сиалоаденита. Критерием невключения являлось наличие сопутствующей патологии в острой стадии или стадии обострения. Критерием исключения становился отказ пациентов от дальнейшего участия в исследованиях. Для постановки диагноза у всех пациентов проводилось клиническое обследование, которое включало осмотр и пальпацию измененной слюнной железы, установление ее размеров и количества выделяемого секрета, сбор анамнеза о сопутствующих заболеваниях.

Критерием включения в исследование служило наличие хронического паренхиматозного сиалоаденита. Критерием невключения являлось наличие сопутствующей патологии в острой стадии или стадии обострения. Критерием исключения становился отказ пациентов от дальнейшего участия в исследованиях. Для постановки диагноза у всех пациентов проводилось клиническое обследование, которое включало осмотр и пальпацию измененной слюнной железы, установление ее размеров и количества выделяемого секрета, сбор анамнеза о сопутствующих заболеваниях.

Также всем пациентам было проведено ультразвуковое исследование (УЗИ) высокого разрешения в В-режиме и режиме цветового допплеровского картирования на ультразвуковом сканере Philips iU-22 с применением датчиков линейного сканирования частотой 5—17 МГц. Дополнительно у пациентов в течение 5 мин осуществляли сбор смешанной слюны в стерильную пластиковую пробирку с плотно завинчивающейся крышкой. Образцы центрифугировали и в супернатанте слюны спектрофотометрическим методом определяли содержание белка альбумина (в мг/мл) и иммуноферментным методом количество иммуноглобулина (Ig) G. Исходные данные ультразвуковой допплерографии и смешанной слюны сопоставлялись с результатами исследования на 7-е сутки и через 1 мес от начала лечения пациентов.

Исходные данные ультразвуковой допплерографии и смешанной слюны сопоставлялись с результатами исследования на 7-е сутки и через 1 мес от начала лечения пациентов.

По методу предлагаемого лечения пациенты были разделены на две группы. Пациентам 1-й группы (n=11) проводили стандартную антибактериальную и спазмолитическую терапию per os в течение 5 дней следующими препаратами: усиленный амоксицилин 625 мг по 1 таблетке 3 раза в день, дротаверин по 1 таблетке 2 раза в день. Пациентам 2-й группы (n=14), наряду со стандартной терапией, назначали per os комплексную антигомотоксическую терапию препаратами траумель С по 1 грануле 3 раза в день и лимфомиозот по 15 капель 3 раза в день в течение 24 дней, спаскупрель по 1 таблетке 2 раза в день курсом на 5 дней. Все манипуляции осуществлялись только после информированного согласия пациента, подписанного им и лечащим врачом в двух экземплярах. Обоснованием для применения данных гомеопатических препаратов явилось то, что траумель С является высокоэффективным средством при воспалительных процессах, препарат спаскупрель оказывает спазмолитическое, обезболивающее, седативное и противосудорожное действие, препарат лимфомиозот улучшает микроциркуляцию периферических сосудов. Все полученные цифровые значения были обработаны методом вариационной статистики с использованием программы Statistica 8.0.

Все полученные цифровые значения были обработаны методом вариационной статистики с использованием программы Statistica 8.0.

Результаты и обсуждение

На момент обращения пациенты жаловались на наличие болезненности и отека в области причинной слюнной железы. В случае воспаления поднижнечелюстной слюнной железы пациенты указывали на болевые ощущения при глотании. Из анамнеза следовало, что накануне все пациенты подвергались переохлаждению. Объективно: в области причинной слюнной железы отмечались явления отека и гиперемии кожных покровов, при бимануальной пальпации — резкая болезненность. Температура тела колебалась в среднем от 37,5 до 38,5 °С. При осмотре со стороны полости рта выявлялись отек и гиперемия, из устья вартонова протока выделялось незначительное количество слюны, а в ряде случаев гноя с примесью крови, зондирование было затруднено. По результатам ультразвуковой допплерографии: железа увеличена в размерах, пониженной эхогенности, паренхима неоднородная, проток расширен, конкременты не определяются. Режим цветовой допплерографии: диффузное усиление паренхиматозной васкуляризации. Исследование смешанной слюны показало присутствие альбумина в количестве 15,3±6,87 мг/мл и увеличение IgG до 16,5±3,44 мг/мл.

Режим цветовой допплерографии: диффузное усиление паренхиматозной васкуляризации. Исследование смешанной слюны показало присутствие альбумина в количестве 15,3±6,87 мг/мл и увеличение IgG до 16,5±3,44 мг/мл.

Повторное обследование всех пациентов после назначенного лечения на 7-е сутки показало уменьшение болевых ощущений. Это совпадало со снижением местных воспалительных явлений и уменьшением в размерах слюнной железы. Проведенная ультразвуковая допплерография также подтвердила результаты клинического обследования в обеих группах пациентов, т. е. уменьшение в размерах обследуемых слюнных желез, выводные протоки не расширены. В эти сроки оставались пониженными эхогенность и неоднородность паренхимы воспаленной слюнной железы по сравнению с контралатеральной стороной. В смешанной слюне пациентов обеих групп на 7-е сутки после лечения наблюдалось достоверное снижение уровня альбумина (р

Через 1 мес после лечения 3 (27,3%) пациента 1-й группы обратились по поводу обострения хронического сиалоаденита, что потребовало хирургического вмешательства. У остальных пациентов в динамике отмечалось улучшение функции слюнных желез, отсутствовали жалобы на болевые ощущения. УЗИ обследование показало, что у 5 пациентов этой группы еще сохранялось незначительное увеличение размеров поврежденной железы и имелись эхогенность и неоднородность паренхимы. В смешанной слюне этих пациентов определялись следы альбумина.

У остальных пациентов в динамике отмечалось улучшение функции слюнных желез, отсутствовали жалобы на болевые ощущения. УЗИ обследование показало, что у 5 пациентов этой группы еще сохранялось незначительное увеличение размеров поврежденной железы и имелись эхогенность и неоднородность паренхимы. В смешанной слюне этих пациентов определялись следы альбумина.

Пациенты 2-й группы, которые принимали антигомотоксические препараты, через 1 мес не предъявляли жалоб, клинически со стороны воспаленной железы не выявлено изменений, функциональная активность в норме, что подтверждалось данными УЗИ. В смешанной слюне не определялся альбумин, а IgG выявлен в следовых количествах.

Приводим клинический случай.

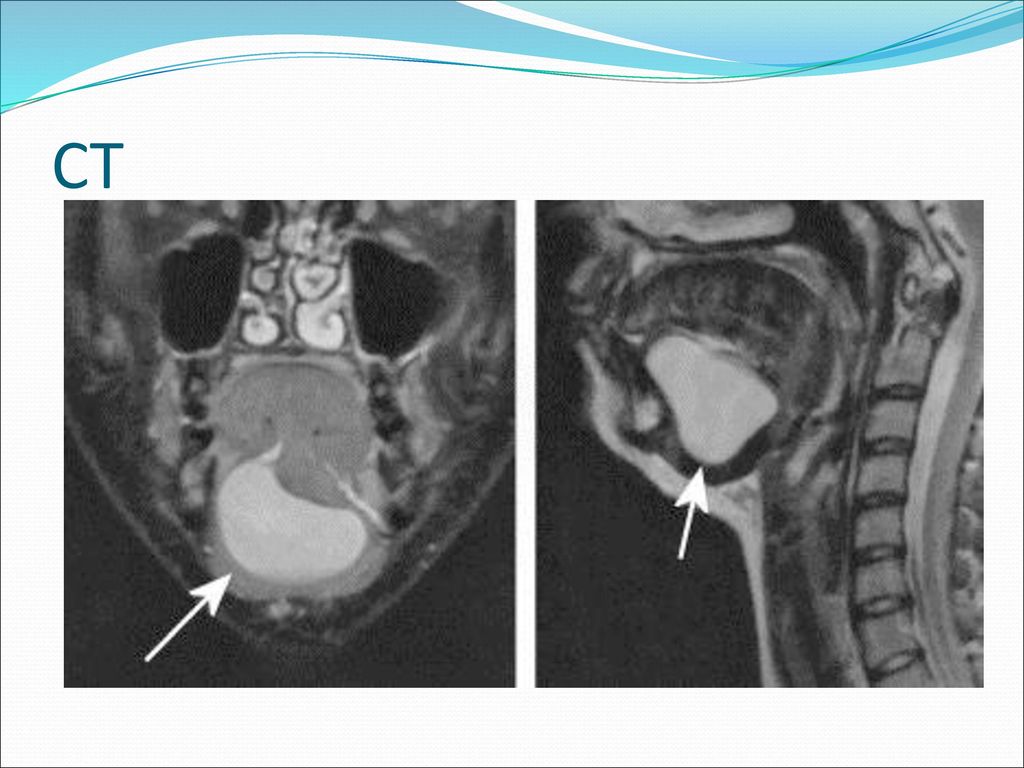

В профильное отделение кафедры ЧЛХ ЦС МГМСУ им. А.Е. Евдокимова обратилась пациентка К., 35 лет, с жалобами на боль в поднижнечелюстной области справа, наличие отека и незначительную болезненность при глотании. Из анамнеза: накануне пациентка переохладилась. Объективно: в поднижнечелюстной области справа отмечались явления отека и гиперемии кожных покровов, при бимануальной пальпации — резкая болезненность. Температура тела 38,5 °С. Местный статус: вартонов проток справа отечен и гиперемирован, из устья выделялось незначительное количество слюны, зондирование затруднено. Содержание альбумина в смешанной слюне 12,3 мг/мл, IgG 9,47 мг/мл. Пациентке проведено УЗИ, по результатам которого был установлен диагноз: паренхиматозный сиалоаденит поднижнечелюстной слюнной железы справа (рис. 1).

Температура тела 38,5 °С. Местный статус: вартонов проток справа отечен и гиперемирован, из устья выделялось незначительное количество слюны, зондирование затруднено. Содержание альбумина в смешанной слюне 12,3 мг/мл, IgG 9,47 мг/мл. Пациентке проведено УЗИ, по результатам которого был установлен диагноз: паренхиматозный сиалоаденит поднижнечелюстной слюнной железы справа (рис. 1).

Рис. 1. Ультразвуковая допплерография до лечения. Сиалоаденит правой поднижнечелюстной слюнной железы. а — В-режим: железа увеличена в размерах, пониженной эхогенности, паренхима неоднородная, проток расширен, конкременты не определяются; б — режим цветовой допплерографии: диффузное усиление паренхиматозной васкуляризации; в — В-режим: левая поднижнечелюстная железа не изменена.

Лечение: пациентке назначена стандартная антибактериальная и спазмолитическая терапия (усиленный амоксицилин в дозе 625 мг по 1 таблетке 3 раза в день, 5 дней; дротаверин по 1 таблетке 2 раза в день, 5 дней). На 7-е сутки после курса лечения аллопатическими средствами не было отмечено улучшения состояния. Результаты УЗИ не выявили положительной эхографической динамики в состоянии правой поднижнечелюстной слюнной железы.

Результаты УЗИ не выявили положительной эхографической динамики в состоянии правой поднижнечелюстной слюнной железы.

В связи с этим пациентке дополнительно была назначена антигомотоксическая терапия по схеме: траумель C по 1 грануле 3 раза в день и лимфомиозот по 15 капель 3 раза в день 24 дня; спаскупрель по 1 таблетке 2 раза в день, 5 дней. Через 7 сут после назначения антигомотоксических препаратов пациентка отмечала значительное улучшение самочувствия в виде уменьшения болевых ощущений и воспалительных явлений. В смешанной слюне выявлены альбумин и IgG в следовых количествах. Рекомендовано продолжение антигомотоксической терапии с динамическим ультразвуковым наблюдением, которое показало положительную эхографическую динамику (рис. 2).

Рис. 2. Результаты УЗИ через 14 сут (а) и 60 сут (б) от начала лечения. В-режим: а — размеры правой поднижнечелюстной слюнной железы уменьшились, проток не расширен; остается понижение эхогенности и неоднородность паренхимы железы; б — правая поднижнечелюстная железа обычной эхогенности и структуры, проток не расширен; сохраняется незначительное увеличение размеров по сравнению с контралатеральной стороной.

Выводы

Антигомотоксическая терапия является хорошей альтернативой стандартным методам лечения воспаления слюнных желез, которая обеспечивает восстановление функции слюнной железы. УЗИ и определение показателей смешанной слюны (альбумин и IgG) выступают в качестве высокоинформативных методов оценки состояния слюнных желез, как на первичном обследовании, так и в динамике лечения.

11.2. Воспаление слюнных желез (сиаладенит)

няют местное воздействие на слюнную железу и слизистую оболочку полости рта: димексид, ново-каиновая блокада, физические методы и др.

Профилактика и прогноз. Профилактические мероприятия заключаются в соблюдении общей и личной гигиены. Диспансерное наблюдение и периодическое проведение комплекса лекарственной терапии обеспечивают благоприятное течение процесса, можно достичь длительной ремиссии заболевания, больные остаются трудоспособными.

Больных

острым сиаладенитом наблюдают в

лечебных учреждениях различного

профиля. В стоматологические клиники

наиболее часто поступают больные

острым сиаладенитом, развившимся

вследствие

лимфогенного паротита Герценберга

В стоматологические клиники

наиболее часто поступают больные

острым сиаладенитом, развившимся

вследствие

лимфогенного паротита Герценберга

247

ной болью, слизисто-гнойными выделениями из протока. Изменения слизистой оболочки полости рта характерны для ксеростомии. После стихания обострения, которое чаще бывает с одной стороны, железы остаются плотными, бугристыми. При сиалографии в железе определяют полости различных размеров с нечеткими контурами, изображение паренхимы не обнаруживают. Мелкие протоки железы прерывисты, определяются не везде. Околоушные и поднижнечелюстные протоки имеют неровные контуры. Характерным признаком является нечеткость контуров протоков, обусловленная проникновением контрастного вещества в интерстициальную ткань (рис. 11.2, б).

По

результатам обследования можно

сделать вывод, что хронический

сиаладенит при болезни и синдроме

Шегрена чаще протекает как

паренхиматозный.

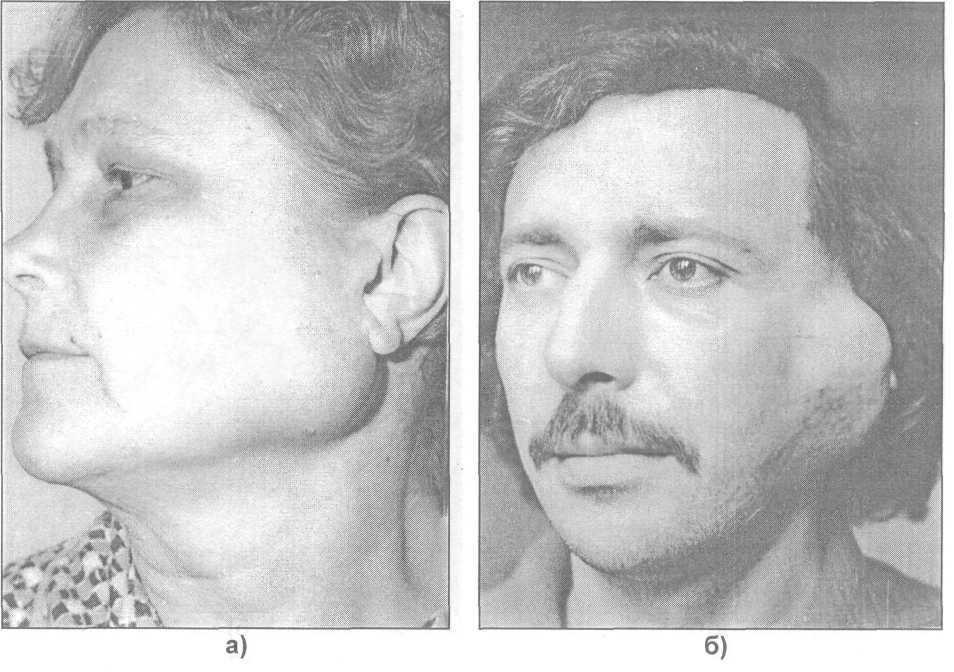

Рис. 11.2. Болезнь Гужеро—Шегрена.

а — внешний вид больной; б — сиалограмма левой околоушной железы в боковой проекции при клинически выраженной стадии заболевания: контуры протоков неровные и нечеткие, контрастная масса проникла через стенки протоков и определяется в виде нечетких теней неправильной формы за пределами протоков.

Диагностика. Поражение слюнных желез при болезни и синдроме Шегрена подтверждают данные обследования больного (выявление признаков поражения глаз, нарушения пищеварения и др.).

У некоторых больных при «сухом» синдроме нарушаются функции потовых и сальных желез, кожа становится сухой, шелушится. Иногда возможна гипосекреция маточных желез и желез влагалища, приводящая к сухости слизистой оболочки, кольпиту. У всех больных выявлены увеличение СОЭ, иногда лейкоцитоз. При исследовании белковых фракций крови обнаруживают гипергаммаглобу-линемию.

Хронический

сиаладенит при болезни и синдроме

Шегрена следует дифференцировать от

опухоли, хронического паренхиматозного

и интер-стициального

паротитов, хронического сиалодо-хита.

Лечение болезни и синдрома Шегрена должно проводиться в ревматологической клинике. Ревматолог назначает базисную терапию, показанную при аутоиммунном процессе, в зависимости от его активности — цитостатические, стероидные и противовоспалительные средства (преднизолон, плаквенил, бруфен, салицилаты, метиндол и др.). Общеукрепляющая терапия (поливитамины, ре-таболил, нуклеинат натрия и т.д.) показана всем больным.

При лечении хронического паротита и ксеростомии при болезни и синдроме Шегрена приме-

(инфицирование происходит из хронических воспалительных очагов), и сиаладенитом, возникшим при контактном распространении воспаления из флегмонозных очагов. Сиаладенит редко регистрируют при попадании инородного тела в протоки слюнных желез.

Эпидемический

паротит (свинка, заушница) — острое

инфекционное вирусное заболевание,

характеризующееся

воспалением больших слюнных желез. Обычно поражаются околоушные железы,

редко

— поднижнечелюстные (2,1 %) и подъязычные

(4,9

%) слюнные железы. Нередко воспалительные

изменения возникают в области других

желез. Возможно

также поражение нервной системы.

Обычно поражаются околоушные железы,

редко

— поднижнечелюстные (2,1 %) и подъязычные

(4,9

%) слюнные железы. Нередко воспалительные

изменения возникают в области других

желез. Возможно

также поражение нервной системы.

Эпидемический паротит чаще встречается в странах с умеренным и холодным климатом. В основном болеют дети. В настоящее время эпидемический паротит может быть как в виде спорадических заболеваний, так и редких эпидемических вспышек в закрытых и детских коллективах. По различным данным, наибольший процент заболеваний приходится на возраст 7—10 лет. Среди взрослых чаще болеют женщины. Характерной особенностью паротита является распространение заболевания во время эпидемических вспышек в крайне ограниченных районах.

Этиология

и патогенез. Возбудитель

болезни — фильтрующийся

вирус. Заражение происходит непосредственной

его передачей от больного здоровому

капельно-воздушным путем, но возможна

также

передача вируса при пользовании

предметами,

к которым соприкасались больные. Вирус

чаще всего обнаруживают в течение первых

3 дней

заболевания в околоушной железе, в

других тканях

и органах — реже. На 6—7-й день болезни

вирус

вызывает образование антител. Выделяется

вирус из организма со слюной больного

человека.

Вирус

чаще всего обнаруживают в течение первых

3 дней

заболевания в околоушной железе, в

других тканях

и органах — реже. На 6—7-й день болезни

вирус

вызывает образование антител. Выделяется

вирус из организма со слюной больного

человека.

Патологическая анатомия. Макроскопически при вирусном воспалении слюнная железа не имеет нормального дольчатого строения. При микроскопическом исследовании воспаленной железы выявляются значительная гиперемия и воспалительный отек ее стромы и окружающей клетчатки, в отдельных случаях — лейкоцитарная инфильтрация стромы, главным образом вокруг слюнных протоков и кровеносных сосудов. В протоках железы большое количество слущивающих-ся эпителиальных клеток. Эпителий железы обычно незначительно изменен: происходит набухание и зернистое помутнение, реже — некроз.

Клиническая

картина. Инкубационный

период составляет

в среднем 2—3 нед. В зависимости от

тяжести

заболевания могут быть выделены 3 формы

клинического течения: легкая, средняя

и тяжелая. Иногда выделяют еще неосложненное и

осложненное

течение процесса.

Иногда выделяют еще неосложненное и

осложненное

течение процесса.

При легкой форме паротита клинические признаки выражены слабо, температура тела не повышается. Припухание околоушных желез почти

248

безболезненно, из их протоков в умеренном количестве выделяется прозрачная слюна. Нередко поражается лишь одна околоушная железа. Припухлость и боль исчезают на протяжении недели.

При средней

степени тяжести заболевания

после

короткого (в течение 2—3 дней) продромального

периода, проявляющегося недомоганием,

плохим

аппетитом, ознобом, головной болью,

болезненностью в области шеи, суставов

и мышц конечностей, иногда небольшим

повышением температуры

тела и сухостью в полости рта, возникает

болезненное припухание околоушной

железы.

В большинстве случаев через 1—2 дня

припухает

также другая околоушная железа.

Температура тела повышается обычно

в пределах 37,5— 38

°С. Припухлость быстро увеличивается. При этом

почти всегда одна сторона бывает изменена

больше

другой. У некоторых больных появляется

гиперемия

слизистой оболочки рта и устья околоушного

протока. Саливация обычно понижена.

Через

3—4 дня воспалительные явления начинают

стихать.

При этом

почти всегда одна сторона бывает изменена

больше

другой. У некоторых больных появляется

гиперемия

слизистой оболочки рта и устья околоушного

протока. Саливация обычно понижена.

Через

3—4 дня воспалительные явления начинают

стихать.

При тяжелой

форме вначале

после выраженных продромальных

явлений припухает околоушная железа,

часто обе. Очень скоро наступает

коллатеральное

воспаление в окружности. При этом

припухлость,

локализовавшаяся вначале по наружной

поверхности

ветви нижней челюсти, распространяется

вверх до уровня глазниц, кзади доходит

до сосцевидных отростков и спускается

ниже углов челюсти,

иногда до ключиц. Кожа над припухлостью

имеет нормальную окраску, но напряжена.

При

вовлечении в процесс поднижнечелюстных

и подъязычных желез припухлость

распространяется на шею. Увеличившаяся

в размерах, болезненная при пальпации

околоушная железа оттесняет кнаружи

мочку уха, сдавливает и иногда значительно

суживает наружный слуховой проход.

Иногда

отмечают затрудненное открывание рта. Часто развивается

катаральный стоматит, возможно

покраснение

слизистой оболочки зева, области устья

околоушного

протока. Проток пальпируется в виде

тяжа. Резко уменьшается или даже

прекращается

слюноотделение из припухшей железы. В

редких случаях, особенно в начальном

периоде заболевания,

повышена саливация. При гнойно-некротическом

процессе из протока выделяется гной.

Температура тела может достигать 39—40

°С. На

5—6-й день температура тела постепенно

падает,

после чего коллатеральный отек и

воспалительный

процесс в области железы подвергаются

обратному развитию. Может наступить

абсцеди-рование.

Часто развивается

катаральный стоматит, возможно

покраснение

слизистой оболочки зева, области устья

околоушного

протока. Проток пальпируется в виде

тяжа. Резко уменьшается или даже

прекращается

слюноотделение из припухшей железы. В

редких случаях, особенно в начальном

периоде заболевания,

повышена саливация. При гнойно-некротическом

процессе из протока выделяется гной.

Температура тела может достигать 39—40

°С. На

5—6-й день температура тела постепенно

падает,

после чего коллатеральный отек и

воспалительный

процесс в области железы подвергаются

обратному развитию. Может наступить

абсцеди-рование.

При осложненной форме эпидемического паротита нередко поражается нервная система — менингит, энцефалит, иногда с параличом черепных и спинномозговых нервов, изменениями зрительного, глазодвигательного, отводящего лицевого и преддверно-улиткового нервов, а также психиче-

ским

расстройством. Нередким осложнением

является

орхит. При эпидемическом паротите

возможны

мастит, панкреатит, нефрит.

Эпидемический паротит у большинства больных заканчивается выздоровлением. Однако наблюдали летальные исходы при развитии гнойно-некротического процесса в железе, поражении нервной системы.

Диагностика. Характерным для эпидемического паротита является первичность поражения слюнной железы. Общие симптомы в отличие от острого сиаладенита появляются одновременно при осложнении какого-либо другого инфекционного заболевания. При эпидемическом паротите в крови обычно нормальное количество лейкоцитов или лейкопения, умеренный моноцитоз и лимфо-цитоз, СОЭ в пределах нормы. Содержание сахара в крови и количество диастазы в моче изменяется. Диагноз подтверждают выделением вируса эпидемического паротита, реакциями связывания комплемента, торможения гемагглютинации, кожной аллергической и др. Помогает установлению диагноза эпидемиологический анамнез.

Обязательна

изоляция больных с эпидемическим

паротитом на протяжении 9 дней от начала

заболевания.

Для предупреждения распространения эпидемического паротита применяют активную иммунизацию детей, посещающих детские дошкольные учреждения, живой противопаротитной вакциной.

Лечение в

основном симптоматическое и заключается

в уходе за больным и предупреждении

осложнений.

Необходим постельный режим на период

повышенной температуры, т.е. на протяжении

7—10 дней, особенно для взрослых. На

область

околоушных (при показаниях и

поднижне-челюстных)

желез назначают согревающие компрессы,

различные мазевые повязки,

физиотерапевтические

процедуры: соллюкс, УВЧ-терапию,

ультрафиолетовое

облучение. Необходимо обеспечить

регулярный уход за полостью рта

(полоскания, ирригация). Установлено,

что орошение интерфероном

полости рта 5—6 раз в день значительно

улучшает состояние больного, особенно

при его

раннем применении и на 1—2-й день. При

значительном

снижении функции слюнных желез в

их протоки вводят до 0,5 мл раствора

антибиотиков

(по 50 000—100 000 ЕД пенициллина и стрептомицина

в 1 мл 0,5 % раствора новокаина), а

также проводят новокаиновую блокаду с

пенициллином

или стрептомицином. При прогресси-ровании

гнойного воспалительного процесса и

обнаружении

очагов размягчения требуется оперативное

вмешательство в условиях стационара.

При

возникновении осложнений общего

характера лечение следует проводить

совместно с другими

специалистами.

При прогресси-ровании

гнойного воспалительного процесса и

обнаружении

очагов размягчения требуется оперативное

вмешательство в условиях стационара.

При

возникновении осложнений общего

характера лечение следует проводить

совместно с другими

специалистами.

Профилактика включает проведение влажной дезинфекции помещения и вещей больного, ки-

пячение «столовой посуды, проветривание помещения.

Гриппозный сиаладенит. В период эпидемии гриппа в стоматологические учреждения нередко обращаются больные с признаками острого сиаладенита какой-либо одной слюнной железы или нескольких больших и малых слюнных желез.

Острый

сиаладенит чаще начинается в одной

железе,

но очень быстро в процесс вовлекается

парная железа. Воспалительные явления

нарастают

быстро, на протяжении 1—2 дней наступает

гнойное расплавление железы; затем

последовательно могут некротизироваться

одна за другой большие

и малые слюнные железы.

У большинства больных сиаладенит при гриппозной инфекции возникает в околоушной железе, реже — в поднижнечелюстной, подъязычной и малых слюнных железах. Часто поражаются обе парные слюнные железы, иногда — одновременно околоушные и поднижнечелюстные железы.

При поражении околоушных желез характерным субъективным признаком является болезненность при открывании рта и повороте головы в сторону. Отек появляется на щечной, поднижнечелюстной, позадичелюстной областях и верхнем отделе шеи. При пальпации болезненный плотный инфильтрат определяется в пределах анатомических границ околоушной железы, поверхность инфильтрата гладкая. При гнойном расплавлении околоушной железы инфильтрат распространяется на окружающие железу ткани и соседние области.

При

локализации процесса в поднижнечелюстной

железе больных беспокоит боль при

глотании;

припухлость занимает поднижнечелюстную,

подъязычную,

подбородочную области и верхний отдел

шеи. Наиболее отчетливо локализация

процесса в поднижнечелюстной железе

определяется при

бимануальной пальпации в дистальном

отделе челюстно-язычного

желобка и поднижнечелюст-ного

треугольника. В этой области

поднижнече-люстная

железа плотная, подвижная, болезненная,

с гладкой поверхностью.

Наиболее отчетливо локализация

процесса в поднижнечелюстной железе

определяется при

бимануальной пальпации в дистальном

отделе челюстно-язычного

желобка и поднижнечелюст-ного

треугольника. В этой области

поднижнече-люстная

железа плотная, подвижная, болезненная,

с гладкой поверхностью.

Больные с острым сиаладенитом подъязычных желез жалуются на боль при движении языком, увеличение подъязычных складок. При осмотре слизистая оболочка над железой становится сероватого цвета, быстро разрушается, отторгаются гной и некротизированная ткань железы.

Малые слюнные железы вовлекаются в воспа—лительный процесс чаще при множественном поражении больших слюнных желез.

Лечение. В ранний период заболевания назначают интерферон в виде орошения полости рта 4—5 раз в день. При симптомах вторичного инфицирования в протоки слюнных желез вводят антибиотики. При воспалительном инфильтрате хорошие результаты дает новокаиновая блокада, при гнойно-некротическом процессе — ранний разрез

249

Рис. 11.3. Двусторонний

послеоперационный паротит

и правосторонний сиаладенит

поднижнечелюст-ной

слюнной железы Припухлость соответственно

расположению

указанных желез.

11.3. Двусторонний

послеоперационный паротит

и правосторонний сиаладенит

поднижнечелюст-ной

слюнной железы Припухлость соответственно

расположению

указанных желез.

капсулы железы, что ограничивает размеры ее некроза. Следует проводить комплекс мероприятий по уходу, питанию, режиму, симптоматическую терапию по поводу гриппозной инфекции. Исход, как правило, благоприятный Осложнения наступают в связи с рубцовой деформацией протоков, их заращением. Возможно уменьшение секреции при некрозе части железы или прекращение саливации при некрозе всей железы

Постинфекционный и послеоперационный сиал-адениты (острый бактериальный сиаладенит). Острый сиаладенит у этой группы больных наблюдают чаще в области околоушных слюнных желез. Значительно реже в воспалительный процесс вовлекаются поднижнечелюстные, подъязычные и малые слюнные железы.

Этиология

и патогенез. Острый

сиаладенит (чаще паротит)

может развиться при любом тяжелом

заболевании,

наиболее часто он возникает при тифах. Существуют

стоматогенный, гематогенный и лим-фогенный

пути распространения инфекции В

протоках

железы обычно обнаруживают смешанную

микрофлору

стафилококки, пневмококки, стрептококки,

кишечную палочку и др.

Существуют

стоматогенный, гематогенный и лим-фогенный

пути распространения инфекции В

протоках

железы обычно обнаруживают смешанную

микрофлору

стафилококки, пневмококки, стрептококки,

кишечную палочку и др.

Инфекция чаще проникает через устье выводного протока железы. Гипосаливация рефлекторного характера, наблюдающаяся при этих заболе-

ваниях и в послеоперационном периоде при оперативных вмешательствах на брюшной полости, способствует инфекционному воспалению.

Патологическая

анатомия. При

серозном воспалении

наблюдают гиперемию, отек и умеренную

лейкоцитарную инфильтрацию тканей

железы

При этом набухает эпителий выводных

протоков

железы; в них скапливаются вязкий

секрет, слущившийся

эпителий, большое количество микробов

(чаще кокков). При легких формах

заболевания

может наступить обратное развитие

процесса. При этом уменьшается отек,

рассасывается инфильтрат, постепенно

стихают воспалительные явления. При

переходе же острого серозного

сиаладенита в гнойный лейкоцитарная

инфильтрация

нарастает. В резко отечных и полнокровных

тканях располагаются очаги кровоизлияния.

В мелких и среднего диаметра выводных

протоках

обнаруживают скопление большого

количества

лейкоцитов и слущившегося дегенерировавшего

эпителия. Отдельные участки железы

подвергаются

гнойному расплавлению: возникают

микроабсцессы,

слияние которых ведет к образованию

более крупных, заполненных гноем

полостей,

видимых на разрезе железы невооруженным

глазом

[Паникаровский В.В., 1972]. Иногда

некротический

процесс распространяется на значительные

участки и всю железу.

При

переходе же острого серозного

сиаладенита в гнойный лейкоцитарная

инфильтрация

нарастает. В резко отечных и полнокровных

тканях располагаются очаги кровоизлияния.

В мелких и среднего диаметра выводных

протоках

обнаруживают скопление большого

количества

лейкоцитов и слущившегося дегенерировавшего

эпителия. Отдельные участки железы

подвергаются

гнойному расплавлению: возникают

микроабсцессы,

слияние которых ведет к образованию

более крупных, заполненных гноем

полостей,

видимых на разрезе железы невооруженным

глазом

[Паникаровский В.В., 1972]. Иногда

некротический

процесс распространяется на значительные

участки и всю железу.

Клиническая

картина. Острый

сиаладенит отличается

быстрым нарастанием воспалительных

явлений,

особенно при гангренозном паротите.

На

протяжении 1—2 дней может произойти

некроз

железы. Некротизированные участки

железы постепенно отторгаются и

длительно выходят через

расплавленные кожные покровы. Иногда

наступает

омертвение почти всей железы. В тех

случаях, когда этот процесс возникает

на фоне общих дистрофических

явлений, воспалительные изменения

могут нарастать медленно и вяло, высокой

температурной

реакции может не быть.

Иногда

наступает

омертвение почти всей железы. В тех

случаях, когда этот процесс возникает

на фоне общих дистрофических

явлений, воспалительные изменения

могут нарастать медленно и вяло, высокой

температурной

реакции может не быть.

При серозном и гнойном паротите при благоприятном течении процесса воспалительные явления через 10—15 дней постепенно стихают.

Иногда постинфекционный и послеоперационный паротиты бывают двусторонними. В этих случаях процесс раньше начинается в одной железе, а затем (через 2—3 дня) поражает и вторую. Степень и характер воспалительных изменений справа и слева могут быть различными, иногда в процесс вовлекаются и поднижнечелюстные железы (рис. 11 3)

Острый

паротит, развивающийся на фоне общих

заболеваний, иногда осложняется

распространением гнойного процесса

в окологлоточное пространство,

на боковую поверхность шеи и клетчатку,

окружающую общую сонную артерию и

внутреннюю яремную вену, средостение;

гной может

прорваться в наружный слуховой проход. В

отдельных случаях под влиянием гнойного

про-

В

отдельных случаях под влиянием гнойного

про-

го

250

цесса происходит расплавление стенок крупных сосудов и возникает кровотечение, заканчивающееся летально. Наблюдают тромбоз яремных вен и синусов мозговой оболочки.

К поздним осложнениям гнойного паротита относят образование слюнных свищей и явления околоушного гипергидроза.

Диагностика основывается на цитологическом исследовании отделяемого из протока, при котором определяют значительные скопления нейтро-филов с располагающимися среди них немногочисленными лимфоцитами, ретикулярными клетками, макрофагами. Из элементов эпителиальной выстилки протоков в небольшом количестве обнаруживают клетки цилиндрического и плоского эпителия, единичные клетки кубического эпителия. Сиалографию для диагностики не проводят.

Лимфогенный

сиаладенит. При

лимфогенном распространении

инфекции нередко поражается лимфоидный

аппарат околоушной железы. Источником

инфекции могут быть воспалительные

процессы в зеве, носоглотке, языке,

периапикальных тканях

зуба, коже лба и виска, ухе, носу, веках.

В

среднем в толще околоушной железы и по

ее периферии

располагается от 6 до 13 лимфатических

узлов. Было установлено, что в отдельные

лимфатические

узлы пенетрирует (проникает) ацинарная

ткань, которая сообщается со всей

протоковой

системой слюнной железы. Эти особенности

строения железы создают условия для

поражения железистой ткани при

инфицировании лимфатических

узлов околоушной железы. В одном

случае, вероятно, развивается лимфаденит

(при

инфицировании непенетрированного

лимфатического

узла), а в другом (при воспалении

пе-нетрированного лимфатического узла)

— лимфо-генный паротит.

Источником

инфекции могут быть воспалительные

процессы в зеве, носоглотке, языке,

периапикальных тканях

зуба, коже лба и виска, ухе, носу, веках.

В

среднем в толще околоушной железы и по

ее периферии

располагается от 6 до 13 лимфатических

узлов. Было установлено, что в отдельные

лимфатические

узлы пенетрирует (проникает) ацинарная

ткань, которая сообщается со всей

протоковой

системой слюнной железы. Эти особенности

строения железы создают условия для

поражения железистой ткани при

инфицировании лимфатических

узлов околоушной железы. В одном

случае, вероятно, развивается лимфаденит

(при

инфицировании непенетрированного

лимфатического

узла), а в другом (при воспалении

пе-нетрированного лимфатического узла)

— лимфо-генный паротит.

Наиболее

часто причиной лимфогенного паротита

являются различные воспалительные

заболевания

в области головы (фурункул, конъюнктивит,

гнойная рана и др., 42 %) или простудные

заболевания

(грипп, ангина, ОРВИ, 33 %), при которых

воспаляется глоточное лимфоидное

кольцо. Острые

или обострившиеся периодонтиты больших

(реже малых) коренных зубов также

вызывают

развитие лимфаденита околоушной железы

(25

%). Развитие болезни наблюдают у пациентов

со

сниженным иммунитетом.

Острые

или обострившиеся периодонтиты больших

(реже малых) коренных зубов также

вызывают

развитие лимфаденита околоушной железы

(25

%). Развитие болезни наблюдают у пациентов

со

сниженным иммунитетом.

Клинически процесс начинается с болезненного уплотнения какого-либо участка околоушной железы. Затем при легкой форме процесса уплотнение увеличивается постепенно на протяжении 2—3 нед, появляется ограниченная припухлость в области околоушной железы соответственно уплотнению вследствие отека тканей. В этот период заболевания можно отметить небольшое снижение слюноотделения, при этом секрет мутный, повышенной вязкости. Общее состояние у большинства больных не нарушается.

При цитологическом исследовании секрета железы определяются клетки воспалительного ряда (ней-трофилы, лимфоциты, гистиоциты, макрофаги, плазматические клетки), слущиваемость клеток плоского и цилиндрического эпителия повышенная, появляются клетки кубического эпителия.

При

средней тяжести острого лимфогенного

паротита

температура тела у больного повышается. В области возникшего уплотнения железы

значительный

отек, боль усиливается, становится

пульсирующей. Покрывающая железу кожа

краснеет,

постепенно спаивается с инфильтратом,

и может

наступить самопроизвольное вскрытие

гнойника. После выделения гноя воспаление

начинает

стихать.

В области возникшего уплотнения железы

значительный

отек, боль усиливается, становится

пульсирующей. Покрывающая железу кожа

краснеет,

постепенно спаивается с инфильтратом,

и может

наступить самопроизвольное вскрытие

гнойника. После выделения гноя воспаление

начинает

стихать.

Рассасывание воспалительного инфильтрата идет очень медленно, плотный узел в области железы может оставаться на протяжении нескольких недель. При этом из протока выделяется макроскопически неизмененная слюна. Цитологически можно обнаружить признаки острого воспаления.

При тяжелом течении лимфогенного паротита после первых проявлений болезни в виде ограниченного уплотнения в околоушной слюнной железе воспалительные явления начинают быстро нарастать. Часто наступает абсцедирование в железе или развивается флегмона.

Контактный

сиаладенит возникает

в случаях распространения

воспалительного процесса при флегмонах

околоушно-жевательной, поднижнече-люстной,

подъязычной областей. После стихания

воспалительного процесса в клетчаточном

пространстве

и вскрытия флегмоны развивается

воспаление

в слюнных железах, чаще одностороннее.

У большинства больных контактный

сиаладенит протекает в легкой форме,

реже — в среднетяже-лой;

выражается припуханием железы, снижением

ее

функции. В области околоушной,

поднижнече-люстной

или подъязычной желез припухлость

становится

плотной, болезненной. Наличие сиаладе-нита

подтверждается цитологическим

исследованием

секрета слюнной железы. В секрете можно

определить

примесь гноя.

После стихания

воспалительного процесса в клетчаточном

пространстве

и вскрытия флегмоны развивается

воспаление

в слюнных железах, чаще одностороннее.

У большинства больных контактный

сиаладенит протекает в легкой форме,

реже — в среднетяже-лой;

выражается припуханием железы, снижением

ее

функции. В области околоушной,

поднижнече-люстной

или подъязычной желез припухлость

становится

плотной, болезненной. Наличие сиаладе-нита

подтверждается цитологическим

исследованием

секрета слюнной железы. В секрете можно

определить

примесь гноя.

Следует обращать внимание на функцию слюнной железы, расположенной в соседстве с флегмо-нозным процессом, что позволит своевременно расширить комплекс лечебных мероприятий и предупредить осложнение в виде контактного сиал аденита.

Сиаладенит,

вызванный внедрением инородных тел

в выводные протоки желез. После

попадания инородного

тела в проток железы больные обращаются

к врачу в разные сроки, поэтому жалобы

не

бывают одинаковыми. В одних случаях их

беспокоит

периодически возникающее увеличение

железы;

иногда может развиться абсцесс или

(редко)

флегмона в окружности железы или ее

протока.

Почти во всех случаях больные хорошо

запоминают

ощущения, возникшие у них при попада-

В одних случаях их

беспокоит

периодически возникающее увеличение

железы;

иногда может развиться абсцесс или

(редко)

флегмона в окружности железы или ее

протока.

Почти во всех случаях больные хорошо

запоминают

ощущения, возникшие у них при попада-

251

нии

инородного тела в проток железы и

предшествовавшие

началу воспалительного процесса. В

течение некоторого времени инородное

тело, попавшее

в проток железы, может вызывать лишь

задержку выделения (ретенцию) слюны и

временное припухание околоушной

или поднижнечелю-стной желез. Такая

железа не болезненна, имеет обычную

консистенцию, может быть лишь немного

увеличенной. Далее возникает

воспалительная