Воспалилась слюнная железа под языком признаки фото причины и лечение

Боль под языком обычно свидетельствует о воспалении железы – сиалоадените. Причин, по которым может возникнуть данное заболевание, немало – от осложнения ОРВИ до инородного предмета в слюнных протоках. Недооценивать этот симптом нельзя, поскольку воспаление подъязычной железы может привести к неприятным последствиям.

Содержание

- Что находится под языком у человека

- Причины воспаления слюнной железы под языком

- Симптомы воспаления слюнной железы под языком, фото

- Диагностика сиалоаденита

- Как лечить воспаление слюнной железы под языком

- Можно ли лечить воспаление слюнной железы в домашних условиях

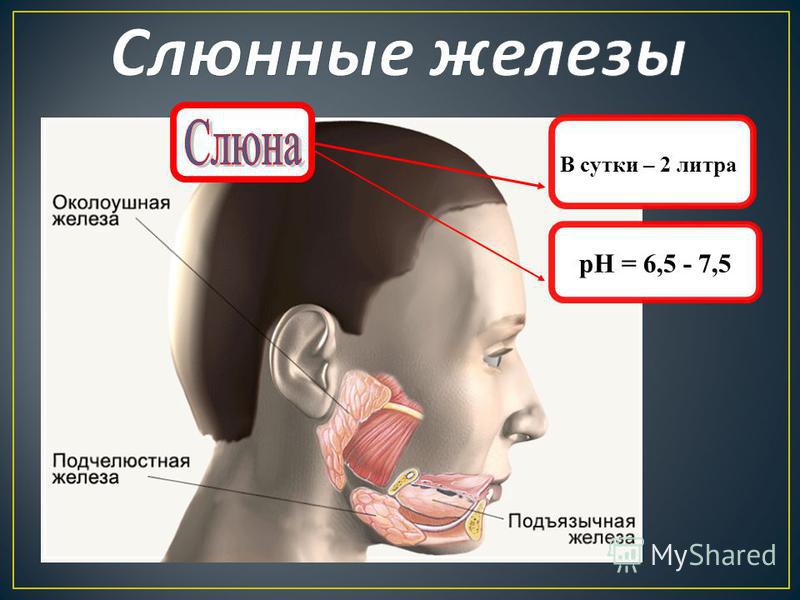

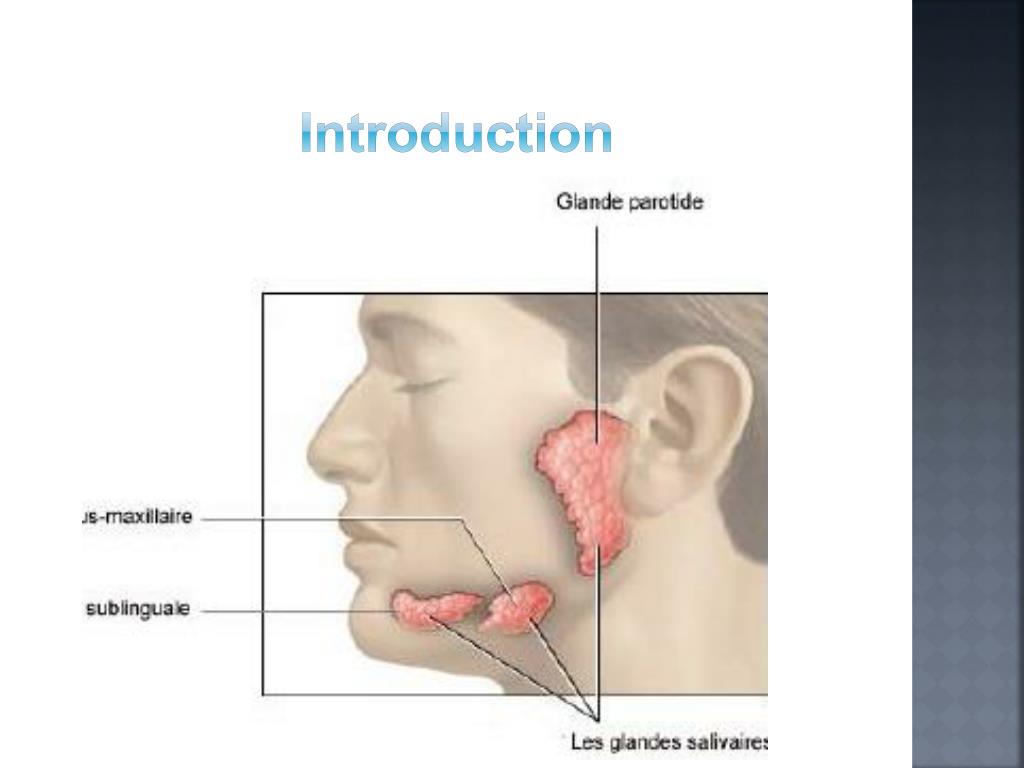

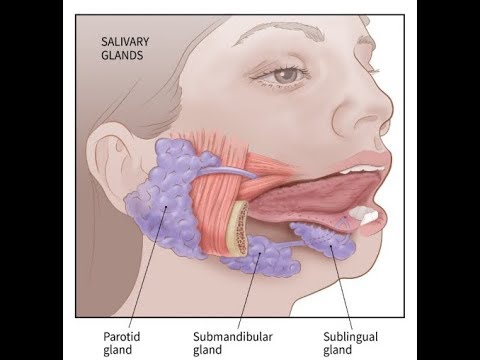

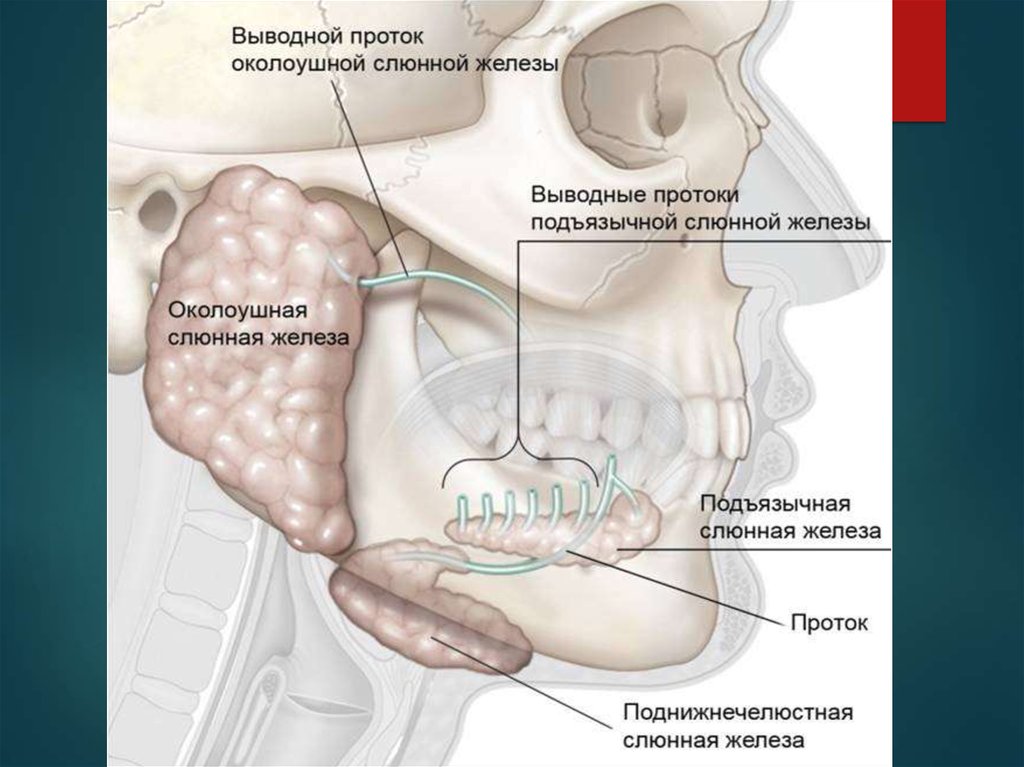

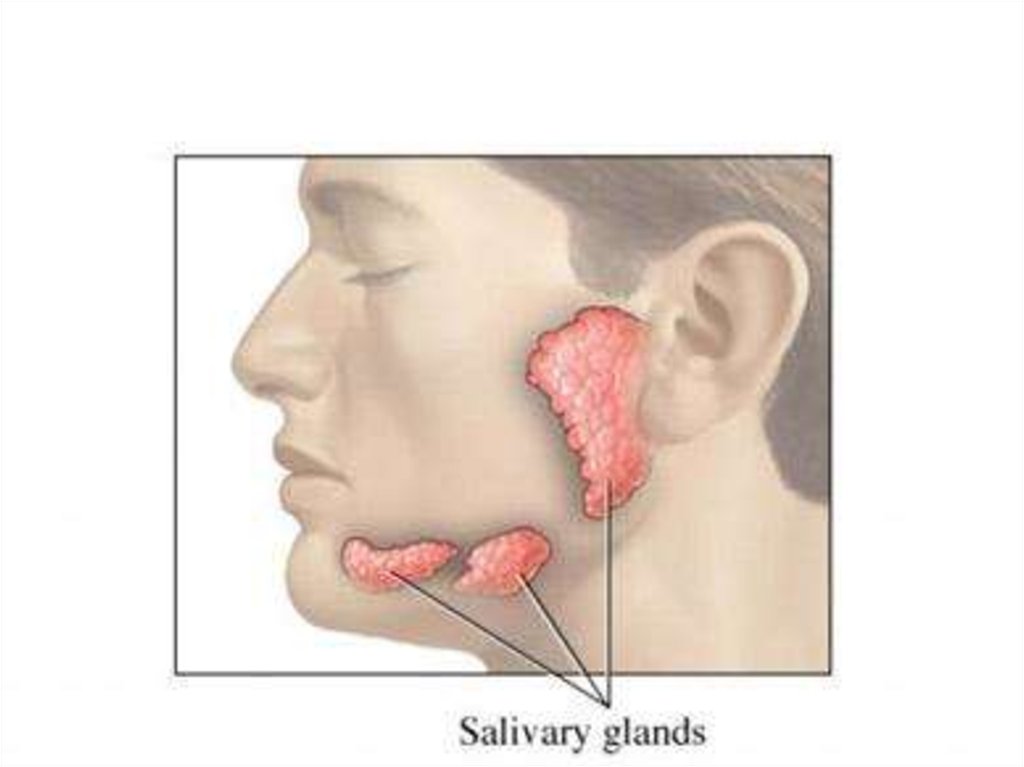

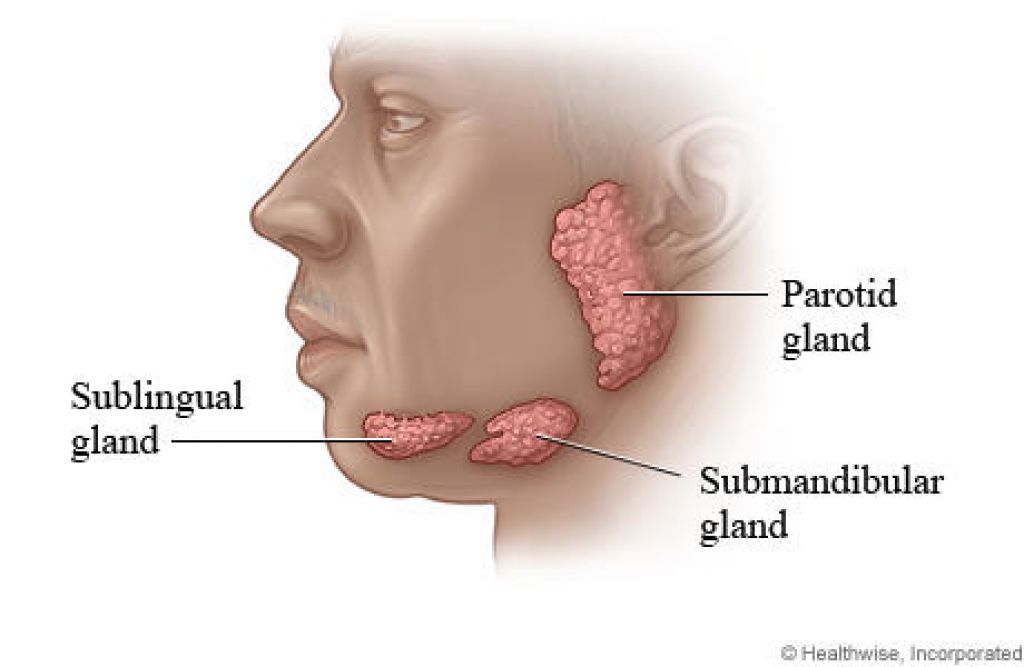

Что находится под языком у человека

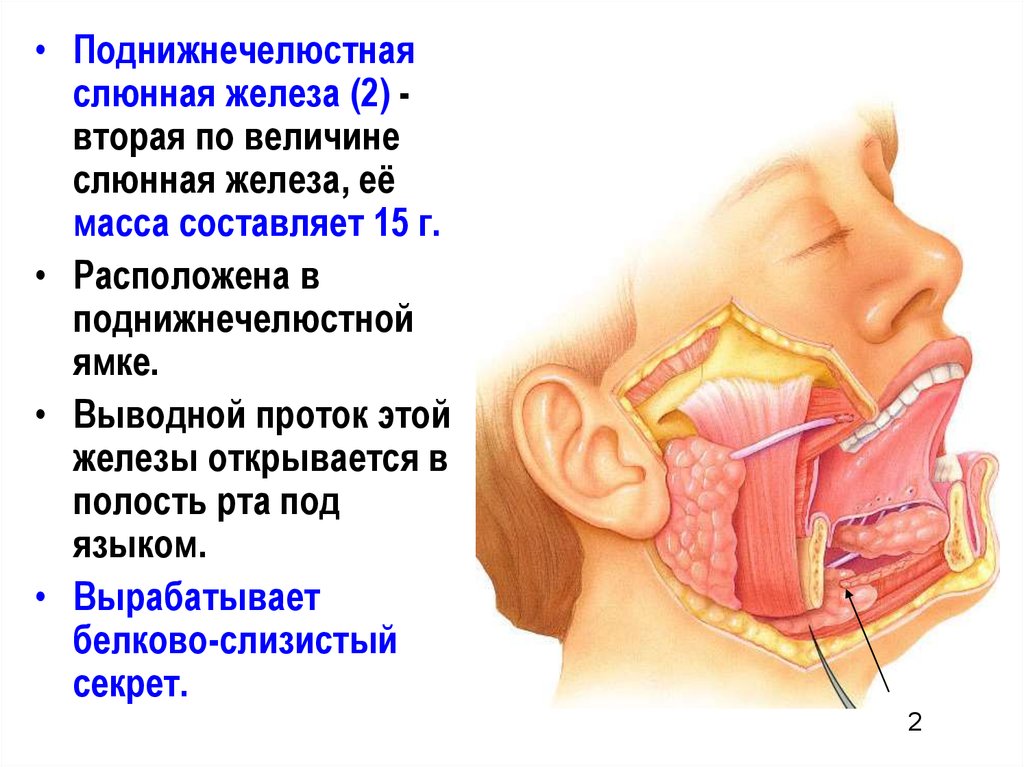

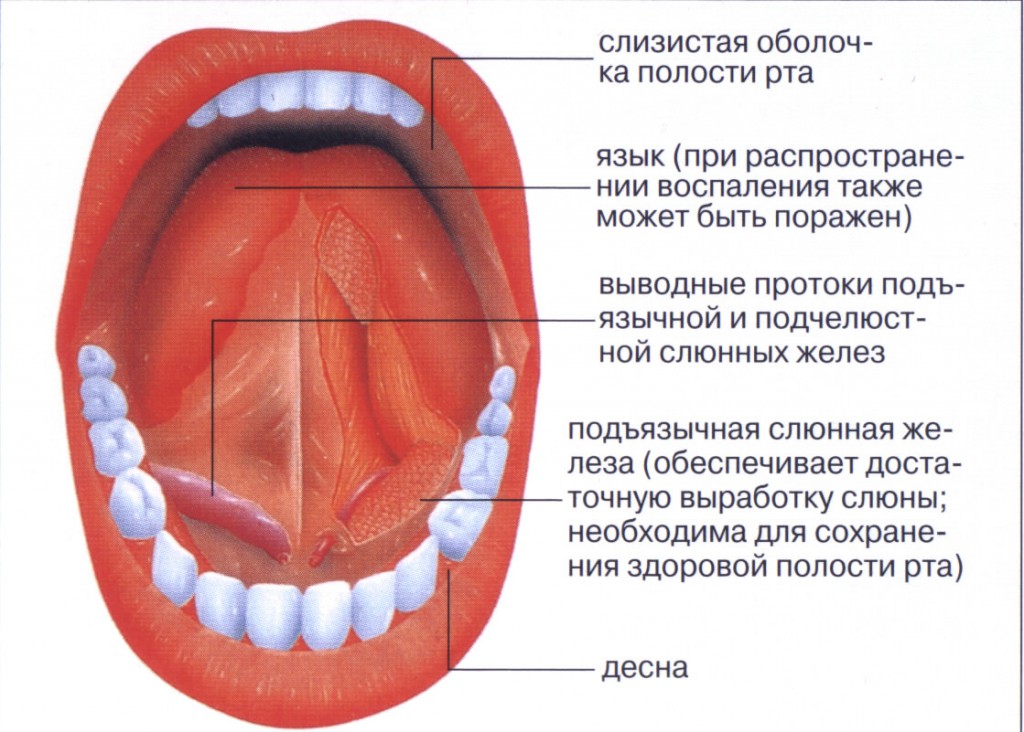

Первичной обработке пищи способствует слюна, вырабатываемая многочисленными мелкими железами, рассеянными по стенке полости рта, и тремя парами крупных желез. В нижней части ротовой полости расположены протоки поднижнечелюстных и подъязычных слюнных желез.

Пока слюнные железы полноценно функционируют, многие люди их даже не замечают. Зная лишь общую схему строения ротовой полости, мало кто может сказать, где находятся эти органы. Но если слюнная железа под языком воспалилась, человек ощущает припухлость в том месте, где она расположена.

Причины воспаления слюнной железы под языком

В большинстве случаев ощущение, что нечто опухло под языком, возникает при воспалении подъязычных слюнных желез – сиалоадените. Самыми вероятными причинами развития патологии являются:

- Стоматологические заболевания и болезни ЛОР-органов – стоматит, кариес, ангина и любые другие болезни, сопровождающиеся развитием очага инфекции.

- Осложнения после пневмонии и других инфекционных вирусных, бактериальных болезней, при которых патогенные микроорганизмы попадают в железистую ткань из крови, лимфы или через собственные протоки.

- Наличие инородного тела в протоках – иногда туда попадают мелкие частички пищи, зернышки или ворсинки щетки при чистке зубов.

- Воспаление после операции.

- Накопление камней внутри слюнных протоков.

- Воспаление миндалин и лимфатических узлов.

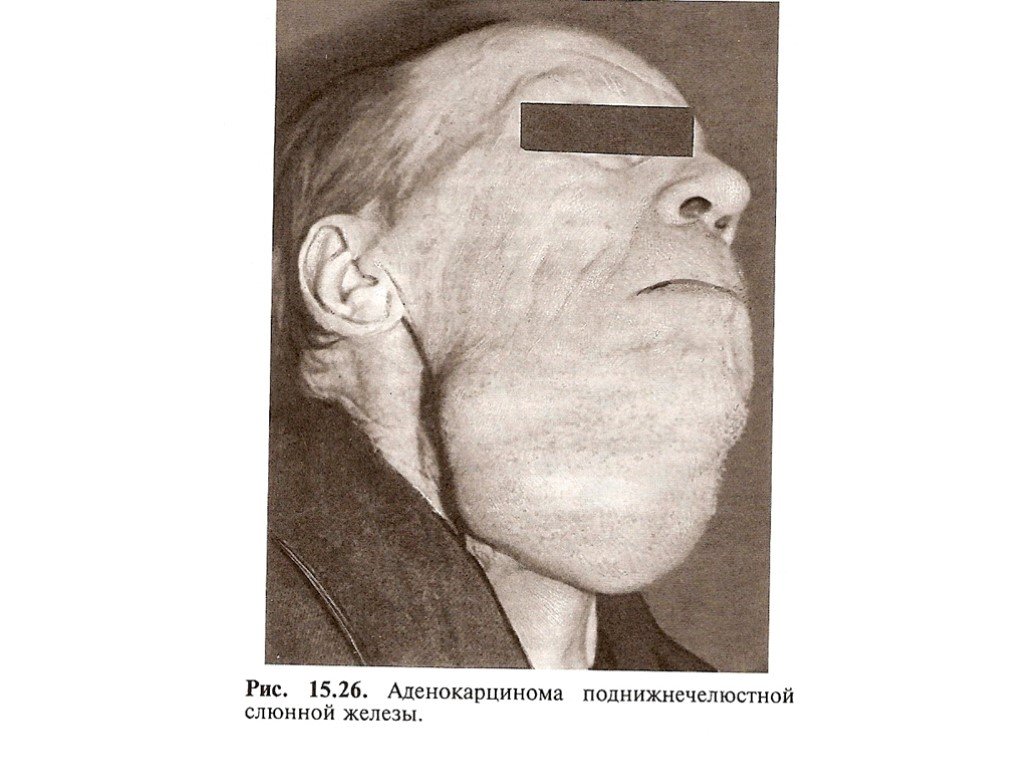

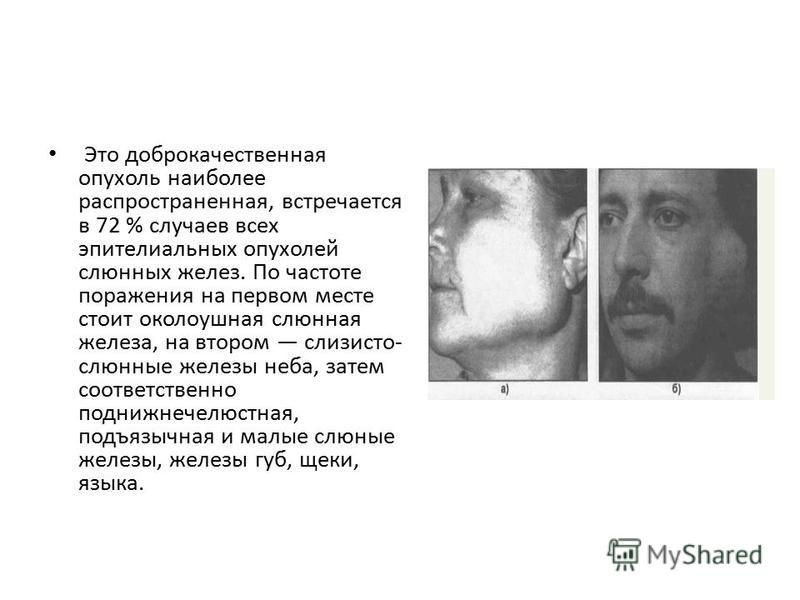

Реже железы воспаляются вследствие развития рака, дерматологических болезней, аллергических реакций. Такой воспалительный процесс может сопровождать анемию. При отравлении тяжелыми металлами сиалоаденит может возникать из-за накопления в железистых тканях токсичных веществ.

Симптомы воспаления слюнной железы под языком, фото

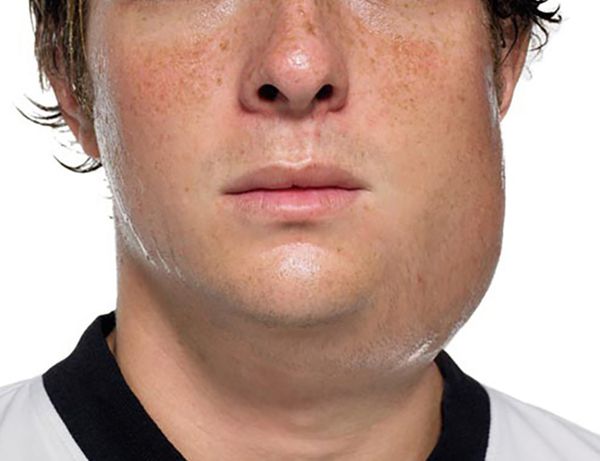

Человек начинает догадываться о воспалении подъязычной железы после того, как почувствует отек и опухоль под языком. Она болезненна, причиняет дискомфорт при глотании, пережевывании пищи, может мешать разговаривать.

При надавливании на дно языка из протоков распухших желез выделяется прозрачная жидкость, если воспалительный процесс сопровождается нагноением – вытекает гной. Из-за примеси гноя в слюне человек может ощущать неприятный привкус и запах изо рта. Слизистая оболочка над воспаленной железой начинает опухать, краснеть и уплотняться. Бурное воспаление вызывает скачок температуры тела.

Слизистая оболочка над воспаленной железой начинает опухать, краснеть и уплотняться. Бурное воспаление вызывает скачок температуры тела.

Если слюнной проток забивается камнями или закупоривается инородным телом, человек может ощущать сухость во рту из-за нехватки слюны.

- Острая. Сперва сопровождается серозным воспалением, которое может переходить в гнойное. В запущенных случаях возможен некроз железистых тканей.

- Хроническая. Сиалоаденит может сопровождать течение туберкулеза, сифилиса, актиномикоза. Иногда воспаление затрагивает паренхиму железы, ее строму или протоки.

Диагностика сиалоаденита

Список заболеваний, при которых может появляться припухлость под языком, весьма длинный, поэтому выявить причину развития патологии самостоятельно практически невозможно. Если под языком что-то опухло, нужно срочно идти к врачу, особенно если слюна не выделяется, железа увеличивается, а общее состояние ухудшается.

С таким симптомом можно обратиться к стоматологу или терапевту (педиатру), но для уточнения диагноза может понадобиться консультация многих других докторов, включая ревматолога, хирурга, фтизиатра. Для полноценной диагностики необходимы такие обследования:

Для полноценной диагностики необходимы такие обследования:

- Бактериальный посев.

- ИФА.

- ПЦР-анализы.

- УЗИ слюнных желез.

- Цитологические исследования самой железы и ее выделений.

- Сиалография.

- Сиалотомография.

Как лечить воспаление слюнной железы под языком

В зависимости от того, почему воспалилась железа, и возникла опухоль, подбираются разные варианты лечения. При среднетяжелом состоянии может быть назначена новокаиновая блокада.

| Сиалоаденит инфекционного происхождения | Противовирусная или антибактериальная терапия: орошение подъязычной области противовирусными средствами, введение антибиотиков внутрь протока железы. Жаропонижающие средства, препараты для интенсификации слюноотделения, физиотерапевтические процедуры. |

| Сиалоаденит как осложнение другой болезни | Кроме симптоматической терапии, проводится лечение основного заболевания. |

| Гнойный сиалоаденит | Кроме медикаментозного лечения, может выполняться вскрытие гнойного очага. |

| Сиалоаденит, вызванный попаданием в проток инородного тела | Хирургическое извлечение инородного тела, противовоспалительная медикаментозная терапия. |

Если не лечить воспаление под языком, оно может привести к полной потере функциональности железы и некрозу тканей. При некротической опухоли приходится удалять всю слюнную железу.

При частом воспалении околоушной, подъязычной или подчелюстной железы может развиться хроническая форма сиалоаденита, которая трудно лечится. Иногда и вовсе не удается полностью вылечить патологию. Поэтому к врачу идти нужно сразу после появления первых симптомов болезни, курс лечения нужно завершить до конца.

Можно ли лечить воспаление слюнной железы в домашних условиях

Пытаться снять припухлость под языком дома, без осмотра и назначений врача, опасно. Самостоятельно подобранные методы народной медицины могут навредить или попросту не оказать необходимого эффекта, в результате чего болезнь продолжит прогрессировать. При наличии серьезных заболеваний внутренних органов и новообразований промедление с лечением может привести к печальным последствиям. Поэтому в домашних условиях нужно выполнять только те процедуры, которые назначает врач.

При наличии серьезных заболеваний внутренних органов и новообразований промедление с лечением может привести к печальным последствиям. Поэтому в домашних условиях нужно выполнять только те процедуры, которые назначает врач.

Во время лечения сиалоаденита необходимо соблюдать особый режим питания и чистки зубов. Нельзя есть грубую пищу и пережевывать крупные куски еды. Нужно пить больше жидкости, особенно молока и свежих соков. Очень важна регулярная, тщательная, но осторожная чистка зубов – она помогает устранить болезнетворную микрофлору, скапливающуюся на слизистой оболочке полости рта.

Если под языком что-то опухло и болит, или из слюнных протоков пошел гной, нужно идти к терапевту или стоматологу. Необходимо тщательное обследование для определения точного диагноза, а затем – усердное лечение. Нужно стараться вылечить заболевание, пока оно находится в острой фазе, так как запущенная хроническая форма сиалоаденита не всегда поддается полному излечению.

youtube.com/embed/lBMBNmbRq3I?feature=oembed»>Лечение заболеваний слюнных желез

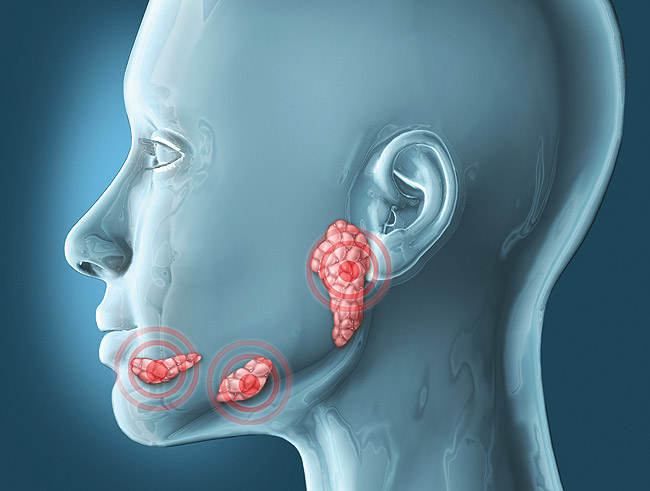

Воспаление слюнных желез называется сиалоаденит. Воспаляться может любая слюнная железа. Чаще всего выявляется воспалительный процесс в околоушных железах (паротит), намного реже воспаляются подъязычные и подчелюстные железы. Обычно болезнь возникает вторично, как осложнение или симптом другого заболевания, но встречается и первичная форма заболевания. Воспалительный процесс может быть как односторонним, так и двусторонним, редко встречается множественное поражение слюнных желез. Природа заболевания может быть как вирусная, так и бактериальная.

Симптомы воспаления слюнных желез

Независимо от того, в какой именно из желез возникло воспаление, сиалоаденит имеет следующие симптомы:

◾сухость во рту, связанная с уменьшением количества отделяемой слюны;

◾стреляющая боль в области пораженной железы, отдающая в ухо, шею и ротовую полость;

◾боль при жевании и проглатывании пищи, а также при открывании рта;

◾отечность и покраснение кожи в проекции воспаленной слюнной железы;

◾неприятный привкус во рту, возможно появление гноя;

◾в области воспаления можно нащупать плотное болезненное образование;

◾чувство распирания, давления в области пораженной железы может свидетельствовать о скоплении в ней гноя;

◾повышение температуры тела до 39 С, слабость.

Особо опасная форма сиалоаденита – эпидемический паротит, часто называемый свинкой. Заболевание опасно тем, что вирус, который его вызывает, может поражать другие железы организма (молочные, половые, поджелудочную). Кроме того, свинка является заразной болезнью, поэтому при появлении признаков воспаления слюнных желез больному необходимо ограничить контакт со здоровыми людьми и обратиться к врачу для уточнения диагноза.

При отсутствии лечения могут развиться гнойные осложнения заболевания. При возникновении абсцесса слюнной железы температура тела у больного резко повышается, общее состояние ухудшается. Возможен прорыв гнойника либо в ротовую полость, либо свищ образуется на поверхности кожи

Лечить сиалоаденит необходимо только у специалиста, поскольку неправильное лечение может способствовать переходу заболевания в хроническую форму, протекающую с периодическими обострениями.

При своевременном обращении к врачу обычно достаточно консервативной терапии. Лечение неосложненных форм заболевания проводится амбулаторно.

Лечение неосложненных форм заболевания проводится амбулаторно.

Если, несмотря на проводимую симптоматическую терапию, состояние больного продолжает ухудшаться, в течение 3 дней нет никакого улучшения или появились признаки развития гнойного процесса в пораженной слюнной железе, то пациентам назначается антибактериальная терапия. Кроме того, может понадобиться хирургическое лечение – вскрытие и дренаж слюнной железы при наличии в ней большого количества гноя. В таком случае антибактериальные препараты вводятся непосредственно в пораженный орган.

Лечение хронического сиалоаденита – это сложный и длительный процесс. В периоды обострений больным назначается антибактериальная терапия и средства, стимулирующие слюноотделение. Доказано, что высокой эффективностью при лечении хронического сиалоаденита обладает терапия рентгеновскими лучами. При образовании камней в слюнных железах (калькулезный сиалоаденит) производится их удаление хирургическим путем.

Сиалоаденит лечит врач-стоматолог. При появлении признаков эпидемического паротита больного направляют к педиатру или инфекционисту. В тяжелых случаях требуется помощь хирурга для вскрытия образовавшегося гнойника или удаления камней.

При появлении признаков эпидемического паротита больного направляют к педиатру или инфекционисту. В тяжелых случаях требуется помощь хирурга для вскрытия образовавшегося гнойника или удаления камней.

Цены

Цены на хирургическое лечение можно посмотреть в специальном разделе на нашем сайте

Визуализация сиалоаденита — PMC

1. Mandel L. Заболевания слюнных желез. Мед Клин Норт Ам 2014; 98: 1407–1449. [PubMed] [Google Scholar]

2. Фрэнсис С.Л., Ларсен С. Детский сиалоаденит. Отоларингол Клин Норт Ам 2014; 47: 763–778. [PubMed] [Google Scholar]

3. Carlson ER. Диагностика и лечение инфекций слюнных желез. Oral Maxillofac Surg Clin North Am 2009 г.; 21: 293–312. [PubMed] [Google Scholar]

4. Томас Б.Л., Браун Дж.Э., МакГерк М. Заболевание слюнных желез. Передняя оральная биография 2010 г.; 14: 129–146. [PubMed] [Google Scholar]

5. Zenk J, Iro H, Klintworth N, et al.

Диагностическая визуализация при сиалоадените. Оральный челюстно-лицевой хирург Clin North Am

2009 г. ; 21: 275–292. [PubMed] [Google Scholar]

; 21: 275–292. [PubMed] [Google Scholar]

6. Мадани Г., Бил Т. Воспалительные состояния слюнных желез. Семина УЗИ КТ МРТ 2006 г.; 27: 440–451. [PubMed] [Google Scholar]

7. Horsburgh A, Massoud TF. Уроки, извлеченные из непреднамеренной сублингвальной сиалографии: визуализация анатомии, технические соображения и диагностические последствия. AJR Am J Рентгенол 2013; 200: 879–883. [PubMed] [Google Scholar]

8. Orlandi MA, Pistorio V, Guerra PA. УЗИ при сиалоадените. Дж УЗИ 2013; 16: 3–9. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

9. Абдель Разек А.А. Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография поражений жевательного пространства. Jpn J Радиол 2014; 32: 123–137. [PubMed] [Google Scholar]

10. Karaca Erdoğan N, Altay C, Ozenler N, et al. Результаты магнитно-резонансной сиалографии изображений поднижнечелюстных протоков. Биомед Рез Инт 2013; 2013: 417052. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

11. Разек А.А.

Диффузионно-взвешенная магнитно-резонансная томография головы и шеи.

12. Konstantinidis I, Tsakiropoulou E, Chatziavramidis A, et al. Сцинтиграфическое выявление нарушений функции околоушной слюнной железы, при хроническом сиалолитиазе и жировой инфильтрации без факторов риска. Ад Джей Нукл Мед 2014; 17: 49–51. [PubMed] [Google Scholar]

13. Viselner G, van der Byl G, Maira A, et al. Околоушный абсцесс: мини-иллюстрированный очерк. Дж УЗИ 2013; 16: 11–15. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

14. Абдель Разек А.А., Ашмалла М.Д. А.А., Габалла Г. и соавт. Пилотное исследование системы отчетности и данных ультразвуковой визуализации околоушной железы (PIRADS): соглашение между наблюдателями. Евр Дж Радиол 2015 г.; 84: 2533–2538. [PubMed] [Google Scholar]

15. Вашишта Р., Гиллеспи МБ. Эндоскопия слюны при идиопатическом хроническом сиалоадените. Ларингоскоп 2013; 123: 3016–3020. [PubMed] [Google Scholar]

16. Gadodia A, Seith A, Sharma R, et al.

17. Terraz S, Poletti PA, Dulguerov P, et al. Насколько надежна сонография в оценке сиалолитиаза? AJR Am J Рентгенол 2013; 201: W104–W109. [PubMed] [Google Scholar]

18. Capaccio P, Cuccarini V, Ottaviani F, et al. Сравнительная ультразвуковая, магнитно-резонансная сиалография и видеоэндоскопическая оценка патологии слюнных протоков. Энн Отол Ринол Ларингол 2008 г.; 117: 245–252. [PubMed] [Google Scholar]

19. Shimizu M, Okamura K, Kise Y, et al. Эффективность методов визуализации для скрининга связанного с IgG4 дакриоаденита и сиалоаденита (болезнь Микулича) и для дифференциации его от синдрома Шегрена (СС) с акцентом на УЗИ. Артрит Рез Тер 2015 г.; 17: 223. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

20. Kabenge C, Ng S, Muyinda Z, et al.

Диагностические ультразвуковые картины околоушных желез у пациентов с вирусом иммунодефицита человека в Мулаго, Уганда. Дентомаксиллофак Радиол

2010 г.; 39: 389–399. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Дентомаксиллофак Радиол

2010 г.; 39: 389–399. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

21. Абдель Разек А.А. Визуализация заболеваний соединительной ткани головы и шеи. Нейрорадиол J 2016; 29: 222–230. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

22. Yokosawa M, Tsuboi H, Nasu K, et al. Польза МРТ околоушных желез у пациентов с вторичным синдромом Шегрена, ассоциированным с ревматоидным артритом. Мод ревматол 2015 г.; 25: 415–420. [PubMed] [Академия Google]

23. Ding C, Xing X, Guo Q, et al. Данные диффузионно-взвешенной МРТ при синдроме Шегрена: предварительное исследование. Акта Радио 2016; 57: 691–700. [PubMed] [Google Scholar]

24. Разек А.А., Кастильо М. Внешний вид гранулематозных поражений головы и шеи. Евр Дж Радиол 2010 г.; 76: 52–60. [PubMed] [Google Scholar]

25. Wei Y, Xiao J, Pui M, et al. Туберкулез околоушной железы: Данные компьютерной томографии. Акта Радиол 2008 г.; 49: 458–461. [PubMed] [Академия Google]

26. Petrogiannopoulos C, Valla K, Mikelis A, et al.

Масса околоушной железы из-за болезни кошачьих царапин. Int J Clin Pract

2006 г.; 60: 1679–1680. [PubMed] [Google Scholar]

Petrogiannopoulos C, Valla K, Mikelis A, et al.

Масса околоушной железы из-за болезни кошачьих царапин. Int J Clin Pract

2006 г.; 60: 1679–1680. [PubMed] [Google Scholar]

27. Разек А.А., Хуан Б.Ю. Поражения вершины пирамиды: классификация и результаты КТ и МРТ. Рентгенография 2012 г.; 32: 151–173. [PubMed] [Google Scholar]

28. Banks GC, Kirse DJ, Anthony E, et al. Двусторонний паротит как начальное проявление детского саркоидоза. Am J Отоларингол 2013; 34: 142–144. [PubMed] [Академия Google]

29. Финкель К.Ю., Коланский Д.М., Гиоргадзе Т. и соавт. Амилоидная инфильтрация слюнных желез на фоне первичного системного амилоидоза без множественной миеломы. Отоларингол Head Neck Surg 2006 г.; 135: 471–472. [PubMed] [Google Scholar]

30. Ceylan A, Asal K, Çelenk F, et al. Поражение околоушной железы как проявление гранулематоза Вегенера. Сингапур Мед J 2013; 54: е196–е198. [PubMed] [Google Scholar]

31. Abdel Razek AA, Alvarez H, Bagg S, et al.

Спектр визуализации васкулита ЦНС. Рентгенография

2014; 34: 873–894. [PubMed] [Google Scholar]

Рентгенография

2014; 34: 873–894. [PubMed] [Google Scholar]

32. Разек А.А., Эласфур А.А. МР-вид риносклеромы. AJNR Am J Нейрорадиол 1999 г.; 20: 575–578. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

33. Абдель Разек А.А. Визуализация склеромы в области головы и шеи. Бр Дж Радиол 2012 г.; 85: 1551–1555. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

34. Cheng SC, Ying MT, Kwong DL, et al. Сонографический вид поднижнечелюстных желез у пациентов, получавших дистанционную лучевую терапию по поводу карциномы носоглотки. Дж. Клин Ультразвук 2013; 41: 472–478. [PubMed] [Академия Google]

35. Zhang Y, Ou D, Gu Y, et al. Диффузионно-взвешенная МРТ слюнных желез со вкусовой стимуляцией: сравнение до и после лучевой терапии. Акта Радиол 2013; 54: 928–933. [PubMed] [Google Scholar]

36. Choi JS, Lim HG, Kim YM, et al.

Полезность магнитно-резонансной сиалографии для оценки сиалоаденита, вызванного радиоактивным йодом. Энн Сург Онкол

2015 г.; 22 (Приложение 3): S1007–S1013. [PubMed] [Google Scholar]

[PubMed] [Google Scholar]

37. Nabaa B, Takahashi K, Sasaki T, et al. Оценка дисфункции слюнных желез после радиойодтерапии рака щитовидной железы с помощью КТ без контрастного усиления: значение изменения объема и ослабления слюнных желез. AJNR Am J Нейрорадиол 2012 г.; 33:1964–1970. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

38. Quinn ME, Quinn TD, Mian AZ, et al. Визуализирующие признаки «эпидемического паротита» (острого послеоперационного сиалоаденита) после общей анестезии. J Comput Assist Томогр 2012 г.; 36: 745–748. [PubMed] [Google Scholar]

39. Tsuji T, Nishide Y, Nakano H, et al. Результаты визуализации некротизирующей сиалометаплазии околоушной железы: отчет о болезни и обзор литературы. Дентомаксиллофак Радиол 2014; 43: 20140127. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

40. Эйибилен А., Озкан Н.С., Аладаг И. и др.

Необычный гигантский подострый некротизирующий сиалоаденит как неотложный случай отоларингологии. Кулак Бурун Богаз Ихтис Дерг

2009 г. ; 19: 216–219. [PubMed] [Google Scholar]

; 19: 216–219. [PubMed] [Google Scholar]

41. Абдель Разек А.А., Самир С. и Ашмалла Г.А. Характеристика опухолей околоушной железы с помощью перфузионно-взвешенной магнитно-резонансной томографии и диффузионно-взвешенной МРТ с контрастом динамической восприимчивости.

42. Абдель Разек А.А., Поптани Х. МР-спектроскопия рака головы и шеи. Евр Дж Радиол 2013; 82: 982–989. [PubMed] [Google Scholar]

43. Vogl TJ, Al-Nawas B, Beutner D, et al. Обновленное руководство S2K AWMF по диагностике и последующему наблюдению за обструктивным сиалоаденитом — актуальность для радиологической визуализации. Рофо 2014; 186: 843–846. [PubMed] [Google Scholar]

44. Zengel P, Schrötzlmair F, Schwarz F, et al.

Эластография: новый диагностический инструмент для оценки обструктивных заболеваний слюнных желез; первичные результаты. Clin Hemorheol Microcirc

2012 г.; 50: 91–99. [PubMed] [Google Scholar]

[PubMed] [Google Scholar]

45. Fujita A, Sakai O, Chapman MN, et al. IgG4-ассоциированное заболевание головы и шеи: проявления на КТ и МРТ. Рентгенография 2012 г.; 32: 1945–1958. [PubMed] [Google Scholar]

46. De Cocker LJ, D’Arco F, De Beule T, et al. Системное заболевание, связанное с IgG4, поражающее околоушные и поднижнечелюстные железы: признаки магнитно-резонансной томографии хронического склерозирующего сиалоаденита, связанного с IgG4, и сопутствующего лимфаденита. Клин визуализации 2014; 38: 195–198. [PubMed] [Google Scholar]

Подход к диагностике заболеваний слюнных желез с помощью изображений ядерной медицины

- Группа авторов Авторизация

Что такое открытый доступ?

Открытый доступ — это инициатива, направленная на то, чтобы сделать научные исследования бесплатными для всех. На сегодняшний день наше сообщество сделало более 100 миллионов загрузок.

Наши авторы и редакторы

Мы представляем собой сообщество из более чем 103 000 авторов и редакторов из 3 291 учреждения в 160 странах мира, включая лауреатов Нобелевской премии и самых цитируемых исследователей мира. Публикация на IntechOpen позволяет авторам получать цитирование и находить новых соавторов, а это означает, что больше людей увидят вашу работу не только из вашей собственной области исследования, но и из других смежных областей.

Оповещения о содержимом

Краткое введение в этот раздел, описывающий открытый доступ, особенно с точки зрения IntechOpen

Как это работаетУправление предпочтениями

Контакты

Хотите связаться? Свяжитесь с нашим головным офисом в Лондоне или командой по работе со СМИ здесь:

Карьера

Наша команда постоянно растет, поэтому мы всегда ищем умных людей, которые хотят помочь нам изменить мир научных публикаций.

Рецензируемая глава в открытом доступе

Автор:

Мичихиро Накаяма, Ацутака Окидзаки, Каори Накадзима и Кодзи Takahashi

Подано: 4 августа 2017 г. Отредактировано: 21 августа 2017 г. Опубликовано: 20 декабря 2017 г.

DOI: 10.5772/intechopen.70622

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНОИз отредактированного тома

Под редакцией Ишила Ададана Гювенча 1472 загрузки глав

Просмотреть полные показатели

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНОРеклама

Abstract

Изображения ядерной медицины могут помочь в диагностике и оценке некоторых заболеваний слюны. 9Сцинтиграфия с 9mTcO4-, галлий-67-цитратом будет свидетельствовать о функции слюнных желез вместе и будет использоваться при диффузных заболеваниях, таких как сиалоаденит, синдром Шегрена, саркоидоз, паралич языкоглотки и облучение. Он также эффективен для различения легиона доброкачественных опухолей с опухолью Вартина и др. Кроме того, позитронно-эмиссионная томография с фтордезоксиглюкозой (ФДГ-ПЭТ) является незаменимым методом для определения локализации, очаговых поражений и стадии многих злокачественных опухолей, накопление фтордезоксиглюкозы (ФДГ) оценивается визуально и полуколичественно с использованием стандартизированного значения поглощения (SUV). ), который представляет собой отношение поглощения к введенной дозе на единицу массы тела. Также при терапии радиоактивным йодом следует обращать внимание на побочные реакции. Важно отметить, что острые/хронические заболевания слюнных желез связаны с терапией радиоактивным йодом для лечения послеоперационного рака щитовидной железы. Координация между поставщиками медицинских услуг, включая медсестер, рентгенологов и врачей всех отделений, участвующих в лечении, важна для достижения эффективных результатов.

Он также эффективен для различения легиона доброкачественных опухолей с опухолью Вартина и др. Кроме того, позитронно-эмиссионная томография с фтордезоксиглюкозой (ФДГ-ПЭТ) является незаменимым методом для определения локализации, очаговых поражений и стадии многих злокачественных опухолей, накопление фтордезоксиглюкозы (ФДГ) оценивается визуально и полуколичественно с использованием стандартизированного значения поглощения (SUV). ), который представляет собой отношение поглощения к введенной дозе на единицу массы тела. Также при терапии радиоактивным йодом следует обращать внимание на побочные реакции. Важно отметить, что острые/хронические заболевания слюнных желез связаны с терапией радиоактивным йодом для лечения послеоперационного рака щитовидной железы. Координация между поставщиками медицинских услуг, включая медсестер, рентгенологов и врачей всех отделений, участвующих в лечении, важна для достижения эффективных результатов.

Keywords

- scintigraphy

- 99mTcO4−

- SPECT

- FDG-PET

- salivary gland disorders

1.

Introduction

IntroductionRadionuclide imaging, commonly used for the diagnosis of salivary gland diseases, consists of salivary scintigraphy using Сцинтиграфия с 99mTcO4-, цитратом галлия-67 (67Ga) при воспалении и позитронно-эмиссионная томография с фтордезоксиглюкозой (ФДГ-ПЭТ). Важно отметить, что острые/хронические заболевания слюнных желез связаны с терапией радиоактивным йодом для лечения послеоперационного рака щитовидной железы.

Объявление

2. Сцинтиграфия слюнных желез

2.1. Механизм поглощения

Слюнные железы выделяют слюну. Околоушные, поднижнечелюстные и подъязычные железы называются «большими слюнными железами». Эпителиальные клетки слюны имеют симпортер натрия/йодида (NIS), который поглощает одновалентные анионы, такие как Cl- и I-, и концентрирует их (рис. 1). Концентрированный анион выделяется в слюну. Введенный 99mTcO4- (рис. 2) поглощается слюнными железами через NIS, подобно Cl-. Так, внутривенно вводили 99mTcO4– накапливается в основном в околоушных и поднижнечелюстных железах и выделяется со слюной [1]. После накопления радионуклида нагрузка лимонной кислотой, например лимонным соком, стимулирует секрецию слюны, что свидетельствует о функции слюнных желез. Сцинтиграфия слюнных желез полезна для дифференциации опухолей слюнных желез, поскольку доброкачественные опухоли Вартина и онкоцитомы сохраняют 99mTcO4-.

После накопления радионуклида нагрузка лимонной кислотой, например лимонным соком, стимулирует секрецию слюны, что свидетельствует о функции слюнных желез. Сцинтиграфия слюнных желез полезна для дифференциации опухолей слюнных желез, поскольку доброкачественные опухоли Вартина и онкоцитомы сохраняют 99mTcO4-.

Рисунок 1.

Механизм поглощения йодида симпортером натрия/йодида. Симпортер натрия / йодида вместе переносит два иона натрия и один ион йодида в цитоплазму.

Рисунок 2.

Структурная формула 99mTcO4–. 99mTcO4- включается в слюнные железы через NIS, подобно Cl-.

2.2. Процедура тестирования

Поскольку прием пищи влияет на функцию слюнных желез, перед тестированием необходимо голодать в течение 1 часа.

Для кинетического анализа функции слюнных желез внутривенно вводят 185–370 МБк (5–10 мКи) 99mTcO4–. Динамическое сканирование (переднезадняя проекция) выполняется с 5-минутными интервалами в течение 30 минут. Щитовидная железа должна быть включена в область. Лимонную кислоту (например, сок лимона) закапывают в полость рта через 20 минут после внутривенной инъекции для стимуляции секреции слюны. Области интереса устанавливаются на двусторонней околоушной и поднижнечелюстной железах, а также на фоновых областях для создания кривых время-активность (TAC). TAC используется для определения функции отдельной слюнной железы. Для диагностики опухолей и морфологии слюнных желез внутривенно вводимая доза составляет 370–740 МБк, а переднезаднее и боковое изображения получают через 10–15 минут после внутривенного введения (рис. 3). Когда оценка опухоли затруднена из-за физиологического поглощения в нормальных слюнных железах, полезно отмывание путем стимуляции секреции слюны.

Рисунок 3.

Статические изображения в обычном случае. Поглощение радионуклидов околоушными и поднижнечелюстными железами равно или ниже, чем у нормальной щитовидной железы.

2.3. Оценка изображений

2.3.1. Обычные изображения

Сцинтиграфия слюнных желез позволяет получить информацию о морфологии и функции слюнных желез, и эта процедура проще, чем сиалография.

2.3.2. Динамическое сканирование и TAC

Поглощение в околоушных и поднижнечелюстных железах с обеих сторон начинается менее чем через 1 минуту после внутривенного введения радионуклида и со временем увеличивается. Поглощение в околоушных железах равно или больше, чем в поднижнечелюстных железах. Подъязычные железы не видны, хотя причина неизвестна. После стимуляции секреции слюны ее поглощение быстро снижается во всех четырех железах, а затем снова возрастает. Процент вымывания рассчитывают, используя значения при максимальном и минимальном поглощении, наблюдаемые после стимуляции секреции слюны в каждой железе. Вымывание (%) составляет 50% или выше в нормальной слюнной железе (рис. 4).

Процент вымывания рассчитывают, используя значения при максимальном и минимальном поглощении, наблюдаемые после стимуляции секреции слюны в каждой железе. Вымывание (%) составляет 50% или выше в нормальной слюнной железе (рис. 4).

Рис. 4.

ПСК нормальной слюнной железы. После внутривенного введения радионуклида поглощение в околоушных и поднижнечелюстных железах со временем увеличивается. Через 20 минут после введения стимулируется слюноотделение. Количество в слюнных железах быстро снижается, а затем снова постепенно увеличивается.

2.3.3. Статические изображения

Поглощение радионуклидов околоушными и поднижнечелюстными железами равно или ниже, чем у нормальной щитовидной железы, а в носовой и ротовой полостях наблюдается слабое поглощение. На боковой проекции хорошо видна околоушная железа, но поднижнечелюстная железа перекрывает контралатеральную поднижнечелюстную железу.

2.4. Диагностика опухолей слюнных желез

Опухоли Вартина и онкоцитомы происходят из эпителиальных клеток выводных протоков и не сообщаются через выводные протоки (рис. 5). Таким образом, 99mTcO4– поглощается солидным компонентом этих опухолей и не выводится после стимуляции секреции слюны. Однако поглощение может быть снижено при опухоли Уортина преимущественно с кистозным компонентом. Диагностическая точность сцинтиграфии слюнных желез при опухолях Уортина и онкоцитомах составляет около 90%, но они не могут быть дифференцированы при сцинтиграфии слюнных желез. Поскольку опухоли Уортина развиваются двусторонне в 5–20% случаев, следует тщательно обследовать контралатеральную околоушную железу. Между тем, поскольку 99mTcO4- не поглощается плеоморфными аденомами или раком околоушной железы (изображения дефекта), сцинтиграфия слюнных желез полезна для дифференциации [2].

Рисунок 5.

w3.org/1999/xlink» xmlns:xsi=»http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance»> Опухоль Уортина. На изображении через 20 минут после введения радионуклид поглощается правой околоушной железой. После стимуляции слюноотделения радионуклид остается в опухоли правой околоушной железы. Диагноз — опухоль Уортина.2.5. Кинетический анализ функции слюнных желез

Показаниями для проведения кинетического анализа функции слюнных желез являются синдром Шегрена, острый/хронический сиалоаденит и паралич лицевого/языкоглоточного нерва. Функцию слюнных желез оценивают на основе динамических изображений и ТАС. В целом, при хроническом сиалоадените наблюдается пониженное поглощение, в то время как при остром сиалоадените поглощение увеличивается; острый/хронический сиалоаденит характеризуется сниженной реакцией или отсутствием реакции на стимуляцию секреции слюны. Поглощение слюнными железами едва заметно у пациентов с тяжелым синдромом Шегрена (рис. 6 и 7). Выраженность снижения вымывания после стимуляции слюноотделения хорошо коррелирует с результатами теста Саксона. Таким образом, кинетический анализ отражает тяжесть синдрома Шегрена, позволяя объективно оценить функцию слюнных желез [3].

Таким образом, кинетический анализ отражает тяжесть синдрома Шегрена, позволяя объективно оценить функцию слюнных желез [3].

Рисунок 6.

Синдром Шегрена. Все четыре слюнные железы демонстрируют пониженное поглощение.

Рисунок 7.

ТАС синдрома Шегрена. Все четыре слюнные железы демонстрируют пониженное поглощение и плохой ответ на стимуляцию секреции слюны через 20 минут после введения. TAC полезен для оценки.

Объявление

3. Сцинтиграфия воспаления (67Ga сцинтиграфия)

3.1. Механизм поглощения

67Ga, введенный внутривенно, связывается с трансферрином, белком сыворотки, и транспортируется в клетки через трансферриновые рецепторы. Атом углерода цитрата стабилизирует связь между 67Ga и трансферрином. Рецепторы трансферрина, которые связываются с 67Ga, распределены в лизосомах и цитоплазме, часто присутствуют в опухолевых и воспалительных клетках, которые демонстрируют интенсивное поглощение 67Ga.

Атом углерода цитрата стабилизирует связь между 67Ga и трансферрином. Рецепторы трансферрина, которые связываются с 67Ga, распределены в лизосомах и цитоплазме, часто присутствуют в опухолевых и воспалительных клетках, которые демонстрируют интенсивное поглощение 67Ga.

3.2. Процедура тестирования и оценка визуализации

67Ga вводят внутривенно в дозе 185–555 МБк. Визуализацию проводят через 48–72 часа после внутривенного введения для визуализации распределения радионуклида. 67Ga выводится из почек и желудочно-кишечного тракта в течение 24 часов после введения и в основном выводится печенью. Интенсивное поглощение 67Ga отмечается в печени, костях и селезенке через 48–72 часа после введения. Известно, что 67Ga поглощается воспалением и опухолями; однако чувствительность сцинтиграфии с 67Ga низкая для злокачественных опухолей, а отрицательная прогностическая ценность высока. Таким образом, отрицательный результат очагового поглощения, вероятно, свидетельствует о доброкачественном поражении или опухоли низкой степени злокачественности. Фокальное поглощение в околоушной железе при сцинтиграфии с 67Ga полезно для дополнительной диагностики опухоли Уортина. Между тем, при повышенном диффузном двустороннем поглощении дифференциальный диагноз включает саркоидоз (Рисунок 8), заболевание, связанное с IgG4, синдром Шегрена и болезнь Микулича. В последние годы сцинтиграфию с 67Ga для диагностики опухолей все чаще заменяют ФДГ-ПЭТ, как описано ниже.

Фокальное поглощение в околоушной железе при сцинтиграфии с 67Ga полезно для дополнительной диагностики опухоли Уортина. Между тем, при повышенном диффузном двустороннем поглощении дифференциальный диагноз включает саркоидоз (Рисунок 8), заболевание, связанное с IgG4, синдром Шегрена и болезнь Микулича. В последние годы сцинтиграфию с 67Ga для диагностики опухолей все чаще заменяют ФДГ-ПЭТ, как описано ниже.

Рисунок 8.

Сцинтиграфия с 67Ga. Верхний столбец, обычное изображение; нижний столбик, саркоидоз. Поглощение отмечается в двусторонних околоушных железах (стрелка) и медиастинальных/прикорневых лимфатических узлах (стрелка).

Реклама

4. ПЭТ

4.1. Механизм поглощения

ФДГ-ПЭТ является важным методом для определения локализации, очаговых поражений и стадии многих злокачественных опухолей, а также для последующего наблюдения за ними. Это также важно для клинического лечения опухолей слюнных желез [4–8]. Подобно глюкозе, фтордезоксиглюкоза (ФДГ) поглощается клетками через переносчики глюкозы и фосфорилируется; однако, в отличие от глюкозы, ФДГ остается в клетках после фосфорилирования. В целом в опухолевых клетках повышены транспортеры глюкозы и метаболизм глюкозы, что приводит к повышенному поглощению ФДГ (рис. 9).). Широкое использование ПЭТ в сочетании с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ) повысило точность диагностики за счет компенсации недостатков ПЭТ, в том числе плохого пространственного разрешения и отсутствия анатомической информации. Кроме того, недавно появилась ПЭТ в сочетании с магнитно-резонансной томографией (ПЭТ/МРТ).

Это также важно для клинического лечения опухолей слюнных желез [4–8]. Подобно глюкозе, фтордезоксиглюкоза (ФДГ) поглощается клетками через переносчики глюкозы и фосфорилируется; однако, в отличие от глюкозы, ФДГ остается в клетках после фосфорилирования. В целом в опухолевых клетках повышены транспортеры глюкозы и метаболизм глюкозы, что приводит к повышенному поглощению ФДГ (рис. 9).). Широкое использование ПЭТ в сочетании с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ) повысило точность диагностики за счет компенсации недостатков ПЭТ, в том числе плохого пространственного разрешения и отсутствия анатомической информации. Кроме того, недавно появилась ПЭТ в сочетании с магнитно-резонансной томографией (ПЭТ/МРТ).

Рисунок 9.

Механизм захвата ФДГ. Как и глюкоза, ФДГ поглощается клетками через переносчики глюкозы и фосфорилируется; однако, в отличие от глюкозы, ФДГ остается в клетках после фосфорилирования.

4.2. Процедура тестирования

Перед тестированием требуется голодание в течение 4 часов, а прием жидкостей с содержанием сахара запрещен. ФДГ (рис. 10) вводят внутривенно в дозе 185–444 МБк (5–12 мКи). Визуализация выполняется через 60–90 минут после введения, чтобы визуализировать распределение. Накопление оценивают визуально и полуколичественно, используя стандартизированное значение поглощения (SUV), которое представляет собой отношение поглощения к вводимой дозе на единицу массы тела.

Рисунок 10.

Химическая структура ФДГ. Химическая структура ФДГ идентична структуре 18F (одна из гидроксильных групп глюкозы, замещенная радионуклидом, испускающим позитроны).

4.3. Нормальное поглощение

В области головы и шеи во многих структурах наблюдается физиологическое поглощение, включая слюнные железы, слизистую оболочку носа и придаточных пазух, экстраокулярные мышцы и лимфоидную ткань. Поскольку артефакты из-за зубных протезов также часто видны, полезна информация о изображениях КТ или МРТ [8].

Поскольку артефакты из-за зубных протезов также часто видны, полезна информация о изображениях КТ или МРТ [8].

4.4. Диагностика опухолей слюнных желез

Некоторые поражения трудно отличить от нормальных структур, послеоперационных изменений и воспалительных изменений только на изображениях КТ или МРТ. Однако эти поражения можно диагностировать при комбинированном использовании ФДГ-ПЭТ [4, 5, 7]. ФДГ-ПЭТ для медицинского обследования или определения стадии злокачественной опухоли может случайно выявить опухоль слюнной железы [7, 9].

Дифференциация доброкачественных и злокачественных опухолей околоушной железы затруднена только на основании результатов поглощения ФДГ. Кроме того, дифференциация доброкачественных опухолей слюнных желез от злокачественных часто затруднена на основании сравнения результатов только SUVmax. Злокачественная опухоль имеет тенденцию к более интенсивному поглощению ФДГ, чем доброкачественная опухоль; однако доброкачественные опухоли, такие как опухоль Вартина и плеоморфная аденома (рис. 11) [10–12], также демонстрируют высокое поглощение ФДГ. В некоторых исследованиях сообщалось, что дифференциация доброкачественных опухолей слюнных желез от злокачественных возможна с использованием таких показателей, как двухвременная визуализация (DTP) и объем опухоли, в дополнение к SUVmax [4, 5].

11) [10–12], также демонстрируют высокое поглощение ФДГ. В некоторых исследованиях сообщалось, что дифференциация доброкачественных опухолей слюнных желез от злокачественных возможна с использованием таких показателей, как двухвременная визуализация (DTP) и объем опухоли, в дополнение к SUVmax [4, 5].

Рисунок 11.

Опухоль Уортина. (а). ПЭТ MIP-изображение. (б). Совмещенное изображение ПЭТ/КТ. (с). Т1-взвешенное изображение МРТ. ФДГ сильно поглощается опухолью (SUVmax: 9,4) в правой околоушной железе. МРТ также дает много результатов, согласующихся со злокачественными новообразованиями. Сцинтиграфия слюнных желез полезна для дифференциации.

Чувствительность ПЭТ/КТ для выявления предоперационных первичных поражений составляет примерно 80 % (рис. 12), но точность определения стадии может варьироваться. В частности, изображения ФДГ-ПЭТ часто дают ложноположительные результаты для диагностики шейных лимфатических узлов.

Рисунок 12.

(а). ПЭТ MIP-изображение. (б). Совмещенное изображение ПЭТ/КТ. (с). Т1-взвешенная МРТ с использованием контрастного изображения на основе гадолиния (GdT1). Очень сильное поглощение ФДГ (SUVmax: 15,8, стрелка) наблюдается в области, соответствующей опухоли левой околоушной железы на МРТ-изображении. Поглощение наблюдается в области правых внутренних яремных лимфатических узлов (SUVmax: 10,2, острие стрелки). Подозревается рак околоушной железы или метастазы в шейные лимфатические узлы.

Сиаладенит может проявляться диффузным, повышенным поглощением. Однако в некоторых случаях может наблюдаться одностороннее поглощение из-за распространения воспаления, и его может быть трудно отличить от опухоли.

ФДГ-ПЭТ, который предоставляет информацию о системном метаболизме, очень полезен для выявления первичных или рецидивирующих поражений для определения стратегии лечения в случаях высокозлокачественных опухолей, требующих агрессивного лечения. ФДГ-ПЭТ помогает выявить местное поражение, метастазы в регионарные лимфатические узлы, отдаленные метастазы и диссеминацию для клинической и повторной постановки. Это также полезно при обнаружении случайного рака. Таким образом, этот метод визуализации необходим до начала лечения и для последующего наблюдения за пациентами [4, 5, 13-15].

ФДГ-ПЭТ помогает выявить местное поражение, метастазы в регионарные лимфатические узлы, отдаленные метастазы и диссеминацию для клинической и повторной постановки. Это также полезно при обнаружении случайного рака. Таким образом, этот метод визуализации необходим до начала лечения и для последующего наблюдения за пациентами [4, 5, 13-15].

Реклама

5. Заболевания слюнных желез, связанные с терапией радиоактивным йодом

Терапия радиоактивным йодом (RAI) является наиболее широко используемым методом лечения дифференцированного рака щитовидной железы и имеет долгую историю. Поскольку NIS экспрессируется в слюнных железах, 131I также включается в слюнные железы. Облучают не только рак щитовидной железы, но и слюнные железы; и, таким образом, может развиться острый/хронический сиалоаденит.

5.1. Острые заболевания слюнных желез

Сиаладенит является одной из наиболее частых побочных реакций на терапию RAI. Острая фаза сиалоаденита вызывает отек больших слюнных желез и боль (особенно во время еды) в течение от одного до нескольких дней после перорального введения 131I. Хотя сиалоаденит проходит без лечения, ксеростомия может развиться в хронической фазе и значительно ухудшить качество жизни. Таким образом, при появлении симптомов сиаладенит следует лечить немедленно [16, 17]. Околоушные железы могут поражаться чаще, чем поднижнечелюстные железы. Стероиды более эффективны, чем нестероидные противовоспалительные препараты. Охлаждение и частое полоскание холодной водой могут облегчить симптомы. Нарушение вкуса характеризуется снижением остроты соленого вкуса, а затем сладкого вкуса; горький вкус остается неизменным. Нарушение вкуса может стать очевидным позже (через 2–4 недели после введения 131I), а не сразу после введения. Для предотвращения острофазового расстройства могут быть полезны такие закуски, как леденцы с лимоном, для стимуляции секреции слюны, поскольку они также способствуют выведению 131I. Сообщается, что апитерапия с использованием медовых продуктов полезна для предотвращения заболеваний слюнных желез. Сообщается также, что массаж слюнных желез и ароматерапия облегчают симптомы [18].

Хотя сиалоаденит проходит без лечения, ксеростомия может развиться в хронической фазе и значительно ухудшить качество жизни. Таким образом, при появлении симптомов сиаладенит следует лечить немедленно [16, 17]. Околоушные железы могут поражаться чаще, чем поднижнечелюстные железы. Стероиды более эффективны, чем нестероидные противовоспалительные препараты. Охлаждение и частое полоскание холодной водой могут облегчить симптомы. Нарушение вкуса характеризуется снижением остроты соленого вкуса, а затем сладкого вкуса; горький вкус остается неизменным. Нарушение вкуса может стать очевидным позже (через 2–4 недели после введения 131I), а не сразу после введения. Для предотвращения острофазового расстройства могут быть полезны такие закуски, как леденцы с лимоном, для стимуляции секреции слюны, поскольку они также способствуют выведению 131I. Сообщается, что апитерапия с использованием медовых продуктов полезна для предотвращения заболеваний слюнных желез. Сообщается также, что массаж слюнных желез и ароматерапия облегчают симптомы [18].

5.2. Хронические заболевания слюнных желез

Ксеростомия может развиться в хронической фазе даже у пациентов без острых нарушений. Сообщается, что постоянная дисфункция чаще развивается в поднижнечелюстных железах, чем в околоушных железах. Сцинтиграфия слюнных желез выявляет картину обструктивной дисфункции до выявления паренхиматозного поражения слюнной железы. Таким образом, функция слюнных желез может улучшиться, если дисфункция слюнных желез может быть выявлена в течение периода, демонстрирующего обструктивный паттерн [19].]. Функцию слюнных желез следует регулярно контролировать с помощью сцинтиграфии или других исследований [20].

Реклама

6. Выводы

Радионуклидная визуализация слюнных желез использовалась не только для функциональной оценки, но и для комплексной диагностики, включая морфологическую информацию, с появлением однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ)/КТ и ПЭТ/КТ. . Хотя научные данные ограничены, необходимо определить преимущества радионуклидного сканирования. При терапии RAI следует обращать внимание на побочные реакции. Координация между поставщиками медицинских услуг, включая медсестер, рентгенологов и врачей всех отделений, участвующих в лечении, важна для достижения эффективных результатов.

При терапии RAI следует обращать внимание на побочные реакции. Координация между поставщиками медицинских услуг, включая медсестер, рентгенологов и врачей всех отделений, участвующих в лечении, важна для достижения эффективных результатов.

Реклама

Благодарности

Эта работа была поддержана грантом JSPS KAKENHI номер 16K20745.

Ссылки

- 1. Pilbrow W, et al. Сцинтиграфия слюнных желез – подходящая замена сиалографии? Британский журнал радиологии. 1990;63:190-196

- 2. Miyake H, et al. Опухоль Вартина околоушной железы при сцинтиграфии пертехнетатом Tc-99m со стимуляцией лимонным соком: поглощение Tc-99m, размер и патологическая корреляция. Европейская радиология. 2001;11:2472-2478

- 3. Shizukuishi K, et al. Сцинтиграфия желез при синдроме Шегрена. Анналы ядерной медицины. 2003;17:627-631

- 4.

Jeong HS, et al. Роль ПЭТ/КТ с 18 F-ФДГ в лечении высокозлокачественных опухолей слюнных желез. Nuclear-Medizin. 2007;48:1237-1244

Jeong HS, et al. Роль ПЭТ/КТ с 18 F-ФДГ в лечении высокозлокачественных опухолей слюнных желез. Nuclear-Medizin. 2007;48:1237-1244 - 5. Nakayama M, et al. Двойная временная точка F-18 FDG ПЭТ/КТ для дифференциации лимфатических узлов между злокачественной лимфомой и доброкачественными поражениями. Анналы ядерной медицины. 2013;27:163-169. DOI: 10.1007/s12149-012-0669-1

- 6. Hadiprodjo D, et al. Опухоли околоушной железы: предварительные данные о значении диагностических параметров ФДГ ПЭТ/КТ. АЖР. Американский журнал рентгенологии. 2012;198:W185-W190

- 7. Wang HC, et al. Эффективность обычной ПЭТ/КТ всего тела с 18F-ФДГ при случайном обнаружении образований околоушной железы. Анналы ядерной медицины. 2010;24:571-577

- 8. Blodgett TM, et al. Комбинированная ПЭТ-КТ головы и шеи: Часть 1. Физиологическая. Измененное физиологическое и искусственное поглощение ФДГ. Рентгенограммы.

2005;25:897-912

2005;25:897-912 - 9. Lee SK, et al. Инциденталома околоушной железы, идентифицированная с помощью комбинированной позитронно-эмиссионной томографии всего тела с 18F-фтордезоксиглюкозой и компьютерной томографии: результаты ультразвуковой допплерографии в оттенках серого и энергетической допплерографии и тонкоигольной аспирационной биопсии под ультразвуковым контролем или толстоигольной биопсии. Европейская радиология. 2009;19:2268-2274

- 10. McGuirt WF, et al. Предоперационная идентификация доброкачественных и злокачественных образований околоушной железы: сравнительное исследование, включая позитронно-эмиссионную томографию. Ларингоскоп. 1995;105:579-584

- 11. Keyes JW Jr, et al. Опухоли слюнных желез: предтерапевтическая оценка с помощью ПЭТ. Радиология 1994: 192: 99-102.

- 12. Учида Ю. и др. Диагностическое значение ПЭТ с ФДГ и сцинтиграфии слюнных желез при опухолях околоушной железы.

Клиническая ядерная медицина. 2005;30:170-176

Клиническая ядерная медицина. 2005;30:170-176 - 13. Kim KH, et al. Значение КТ или МРТ в оценке опухолей слюнных желез. Гортань Аурис Насус. 1998;25:397-402

- 14. Otsuka H, et al. Влияние ФДГ-ПЭТ на лечение пациентов со злокачественными новообразованиями слюнных желез. Анналы ядерной медицины. 2005;19:691-694

- 15. Роб Дж.Л. и др. Клиническая полезность ПЭТ с 18F-ФДГ для пациентов со злокачественными новообразованиями слюнных желез. Журнал ядерной медицины. 2007;48:240-246

- 16. Александр С., Бадер Дж.Б., Шефер А., Финке С., Кирш С.М. Промежуточные и долгосрочные побочные эффекты высокодозной радиойодтерапии рака щитовидной железы. Журнал ядерной медицины. 1998;39:1551-1554

- 17. Ли С.Л. Осложнения лечения радиоактивным йодом рака щитовидной железы. Журнал Национальной всеобъемлющей онкологической сети. 2010;8:1277-1286

- 18.

Накаяма М. и соавт. Рандомизированное контролируемое исследование эффективности ароматерапии в уменьшении повреждения слюнных желез после терапии радиоактивным йодом при дифференцированном раке щитовидной железы. Международная организация биомедицинских исследований. 2016; 2016, ID статьи 9509810:6. DOI: 10.1155/2016/9509810

Накаяма М. и соавт. Рандомизированное контролируемое исследование эффективности ароматерапии в уменьшении повреждения слюнных желез после терапии радиоактивным йодом при дифференцированном раке щитовидной железы. Международная организация биомедицинских исследований. 2016; 2016, ID статьи 9509810:6. DOI: 10.1155/2016/9509810 - 19. Kim YM, et al. Функция слюнных желез после сиалэндоскопии при лечении хронического радиойодиндуцированного сиалоаденита. Голова и шея. 2016;38:51-58

- 20. Jeong SY, et al. Функция слюнных желез через 5 лет после аблации радиоактивным йодом у пациентов с дифференцированным раком щитовидной железы: прямое сравнение сцинтиграфий до и после аблации и их связь с симптомами ксеростомии. Щитовидная железа. 2013;23:609-616

Разделы

Информация о авторе

- 1. Введение

- 2.

Jeong HS, et al. Роль ПЭТ/КТ с 18 F-ФДГ в лечении высокозлокачественных опухолей слюнных желез. Nuclear-Medizin. 2007;48:1237-1244

Jeong HS, et al. Роль ПЭТ/КТ с 18 F-ФДГ в лечении высокозлокачественных опухолей слюнных желез. Nuclear-Medizin. 2007;48:1237-1244 2005;25:897-912

2005;25:897-912 Клиническая ядерная медицина. 2005;30:170-176

Клиническая ядерная медицина. 2005;30:170-176 Накаяма М. и соавт. Рандомизированное контролируемое исследование эффективности ароматерапии в уменьшении повреждения слюнных желез после терапии радиоактивным йодом при дифференцированном раке щитовидной железы. Международная организация биомедицинских исследований. 2016; 2016, ID статьи 9509810:6. DOI: 10.1155/2016/9509810

Накаяма М. и соавт. Рандомизированное контролируемое исследование эффективности ароматерапии в уменьшении повреждения слюнных желез после терапии радиоактивным йодом при дифференцированном раке щитовидной железы. Международная организация биомедицинских исследований. 2016; 2016, ID статьи 9509810:6. DOI: 10.1155/2016/9509810