Второй премоляр — e-Anatomy — IMAIOS

ПОДПИСАТЬСЯ

ПОДПИСАТЬСЯ

Определение

Я даю согласие на уступку прав, связанных с моим участием в проекте, в соответствии с Правила и условия пользования сайтом.

Я даю согласие на уступку прав, связанных с моим участием в проекте, в соответствии с Правила и условия пользования сайтом.

Галерея

Переводы

IMAIOS и некоторые третьи лица используют файлы cookie или подобные технологии, в частности для измерения аудитории. Файлы cookie позволяют нам анализировать и сохранять такую информацию, как характеристики вашего устройства и определенные персональные данные (например, IP-адреса, данные о навигации, использовании и местонахождении, уникальные идентификаторы). Эти данные обрабатываются в следующих целях: анализ и улучшение опыта пользователя и/или нашего контента, продуктов и сервисов, измерение и анализ аудитории, взаимодействие с социальными сетями, отображение персонализированного контента, измерение производительности и привлекательности контента. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности: privacy policy.

Файлы cookie позволяют нам анализировать и сохранять такую информацию, как характеристики вашего устройства и определенные персональные данные (например, IP-адреса, данные о навигации, использовании и местонахождении, уникальные идентификаторы). Эти данные обрабатываются в следующих целях: анализ и улучшение опыта пользователя и/или нашего контента, продуктов и сервисов, измерение и анализ аудитории, взаимодействие с социальными сетями, отображение персонализированного контента, измерение производительности и привлекательности контента. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности: privacy policy.

Вы можете дать, отозвать или отказаться от согласия на обработку данных в любое время, воспользовавшись нашим инструментом для настройки файлов cookie. Если вы не согласны с использованием данных технологий, это будет расцениваться как отказ от имеющего правомерный интерес хранения любых файлов cookie. Чтобы дать согласие на использование этих технологий, нажмите кнопку «Принять все файлы cookie».

Аналитические файлы сookie

Эти файлы cookiе предназначены для измерения аудитории: статистика посещаемости сайта позволяет улучшить качество его работы.

- Google Analytics

Премоляр | это… Что такое Премоляр?

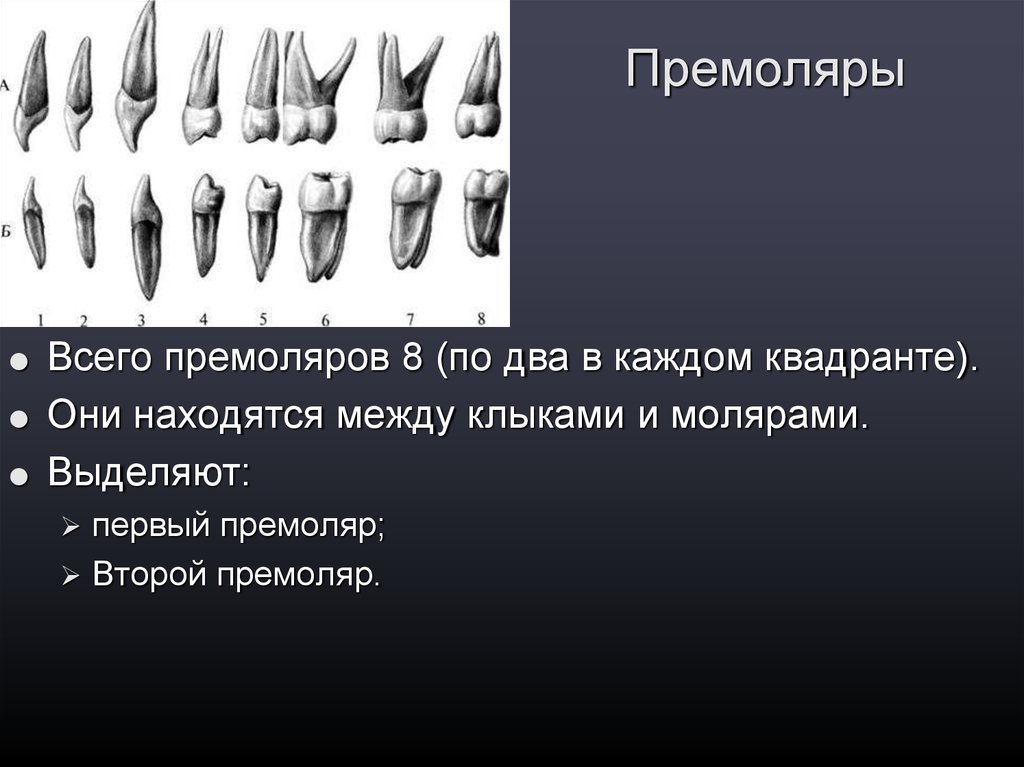

Премоляр, зуб коренной малый — (лат. premolar, dentes premolares) — один из двух зубов, расположенных в зубном ряду взрослых людей с обеих сторон челюстей за клыками перед большими коренными зубами.

Содержание

|

Анатомия премоляров человека

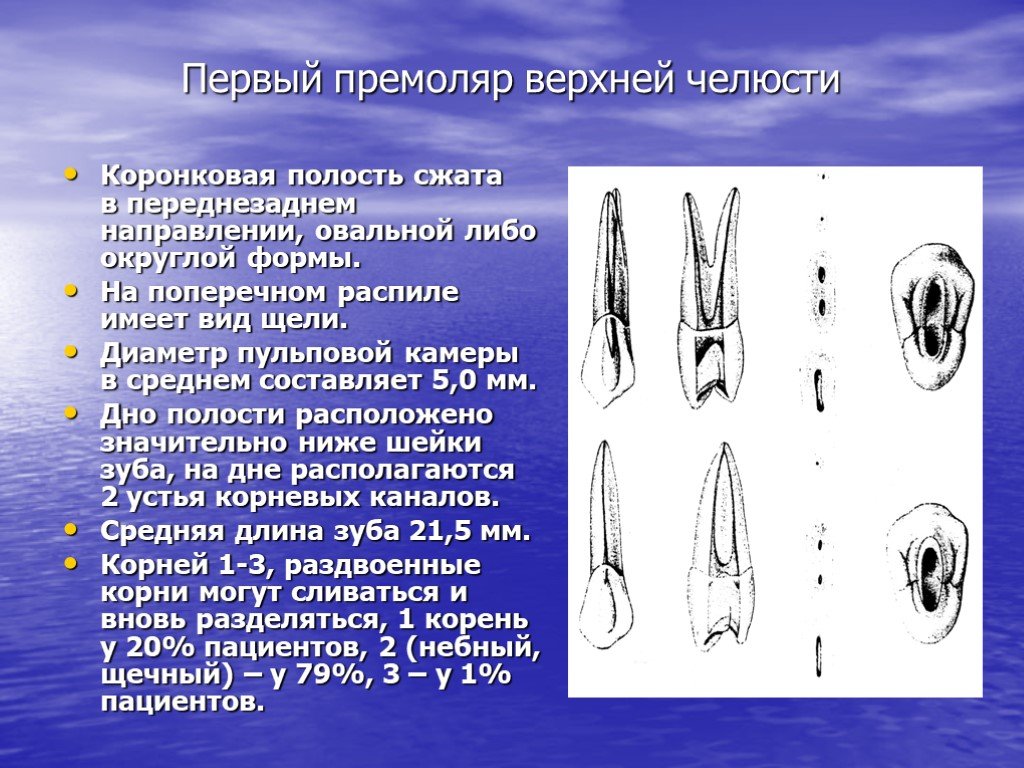

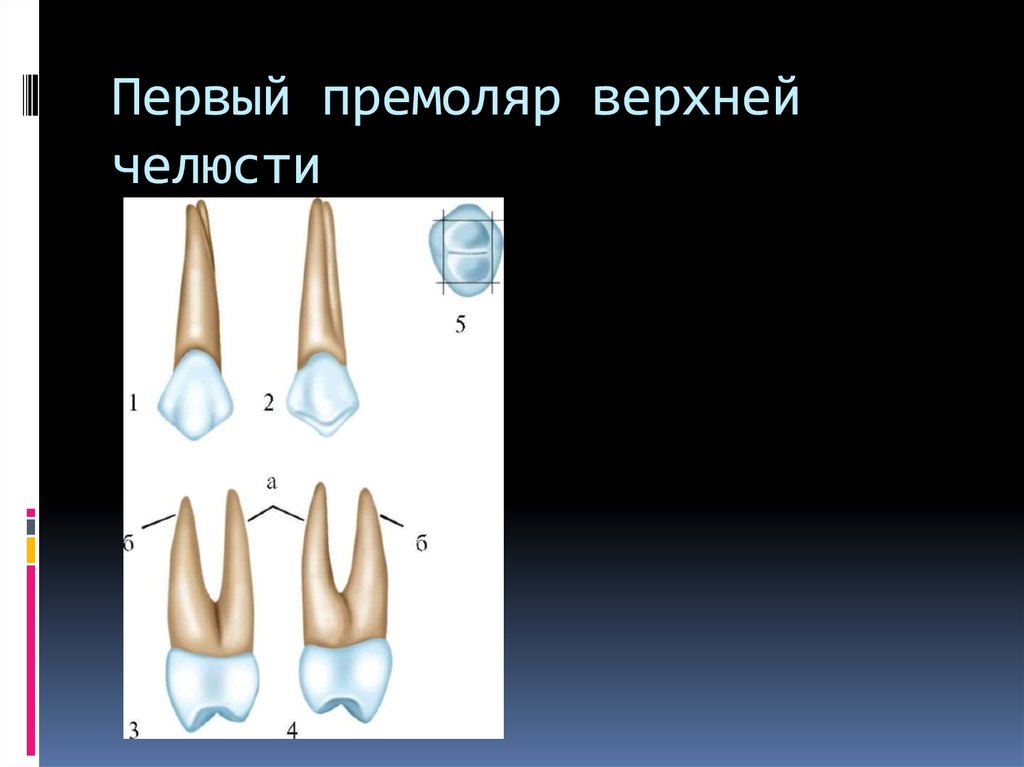

Первый премоляр верхней челюсти

Коронка призматической формы. Щёчная, язычная поверхности выпуклы. Вестибулярная поверхность преобладает над нёбной, с небольшим вертикальным валиком. Контактные поверхности прямоугольной формы, с задней поверхностью более выпуклой, чем передняя. На жевательной поверхности щёчный (более крупный) и нёбный бугорки, с проходящей между ними в переднезаднем направлении фиссуры, заканчивающиеся эмалевыми валиками. На жевательной поверхности щёчного бугорка выделяется два ската, передний более выражен. Корень уплощённый, с продольными глубокими бороздками на боковых поверхностях. Корень часто раздваивается на щёчный и нёбный (более выраженный).

Щёчная, язычная поверхности выпуклы. Вестибулярная поверхность преобладает над нёбной, с небольшим вертикальным валиком. Контактные поверхности прямоугольной формы, с задней поверхностью более выпуклой, чем передняя. На жевательной поверхности щёчный (более крупный) и нёбный бугорки, с проходящей между ними в переднезаднем направлении фиссуры, заканчивающиеся эмалевыми валиками. На жевательной поверхности щёчного бугорка выделяется два ската, передний более выражен. Корень уплощённый, с продольными глубокими бороздками на боковых поверхностях. Корень часто раздваивается на щёчный и нёбный (более выраженный).

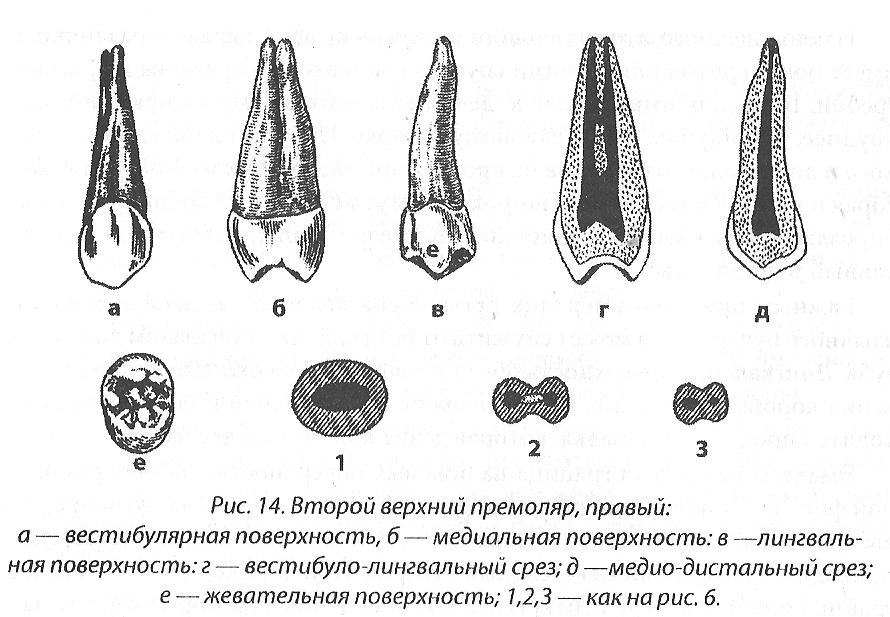

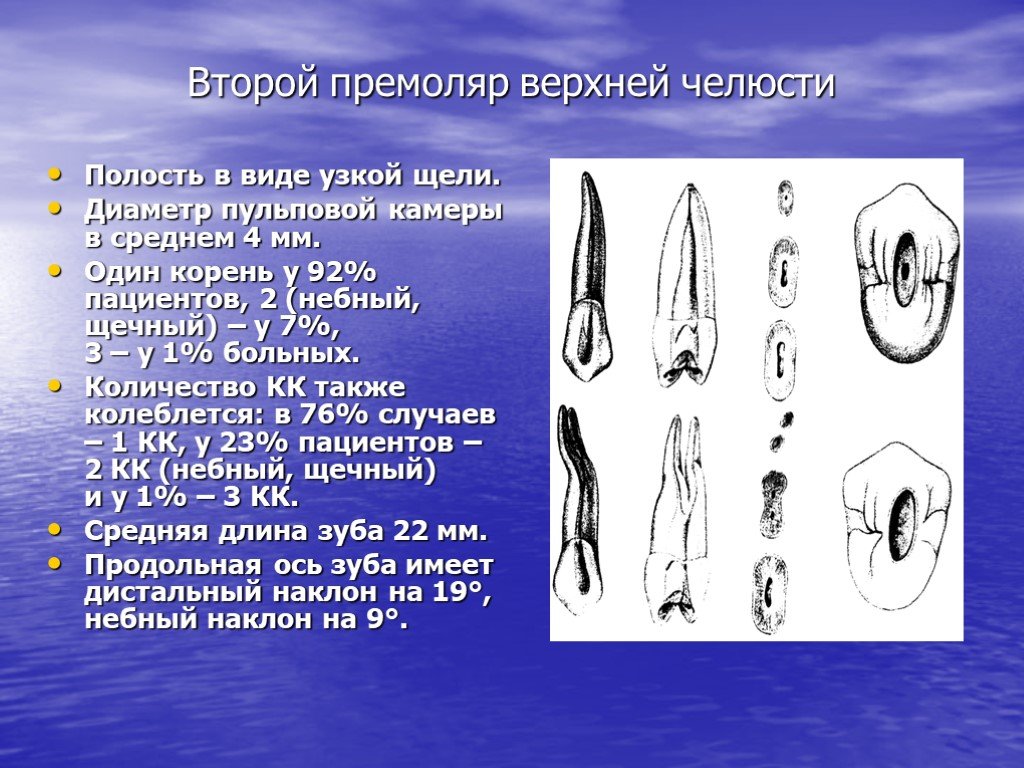

Второй премоляр верхней челюсти

Коронка призматической формы. На жевательной поверхности щёчный (более крупный) и нёбный бугорки. Бугорки разделены поперечной фиссурой по центру жевательной поверхности. Щёчная поверхность коронки преобладает над нёбной. Нёбная поверхность более выпуклая, с продольным валиком. Передний участок щёчной поверхности коронки менее выпуклый, чем задний. В преобладающем количестве случаев корень один, конусообразной формы, сжатый в переднезаднем направлении, с широкими боковыми поверхностями, несущими неглубокие продольные борозды. В 15 % случаев имеет место раздвоение корня[1].

В преобладающем количестве случаев корень один, конусообразной формы, сжатый в переднезаднем направлении, с широкими боковыми поверхностями, несущими неглубокие продольные борозды. В 15 % случаев имеет место раздвоение корня[1].

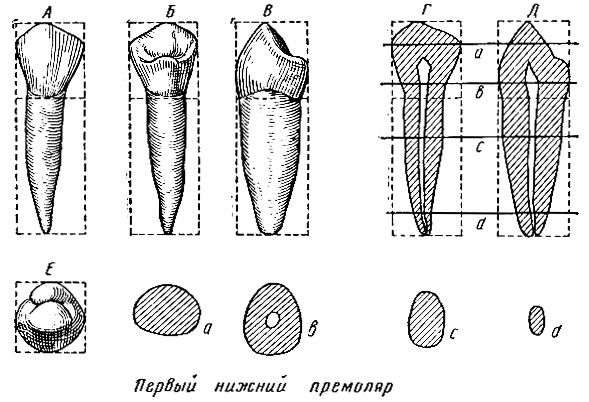

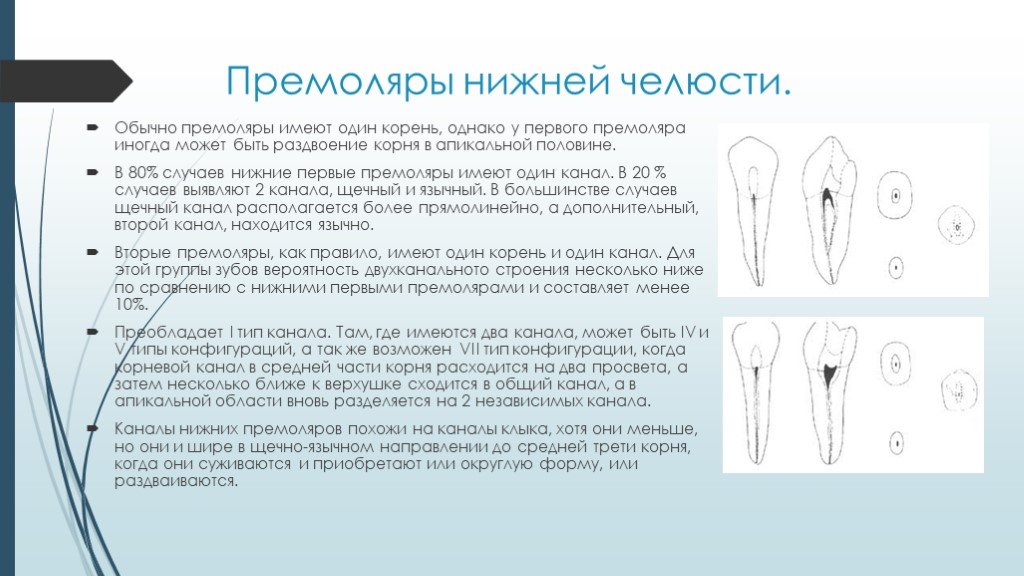

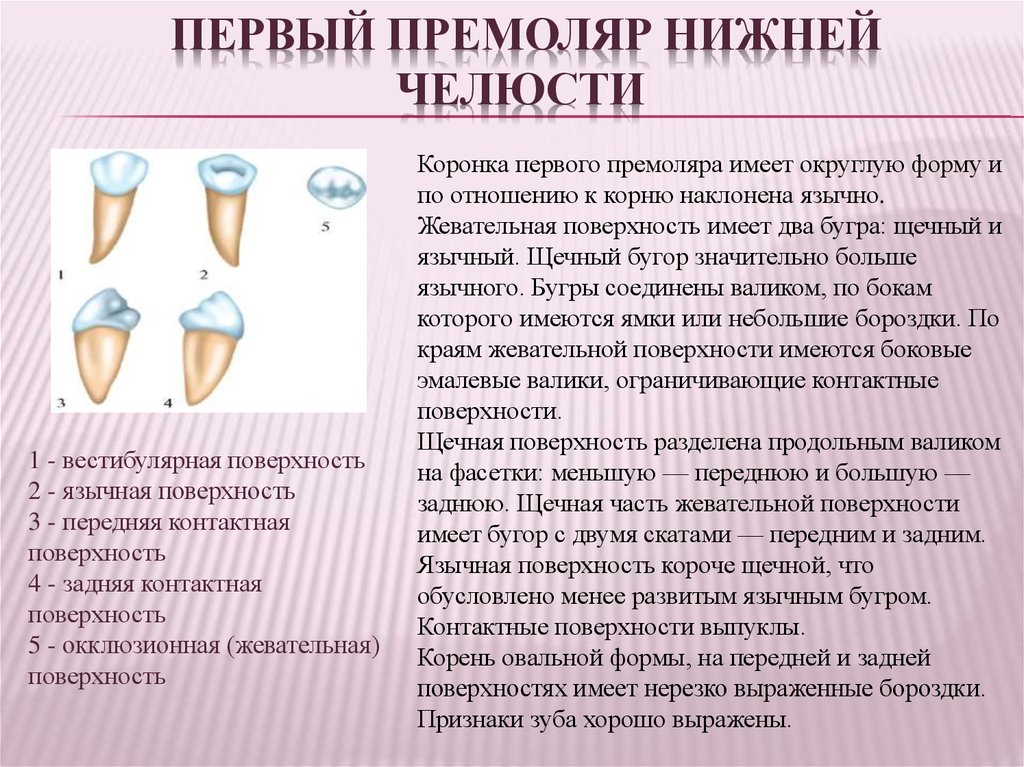

Первый премоляр нижней челюсти

Вестибулярная поверхность коронки выпуклая, длиннее язычной, с широким продольным валиком. Жевательная поверхность с двумя бугорками. Щёчный более крупный, наклонённый внутрь. Бугорки соединены валиком, на латеральных поверхностях которого имеются ямки. Корень один, прямой, овальной формы, слегка сплюснут с боков, с проходящими на передней и задней поверхностях, неглубокими бороздками.

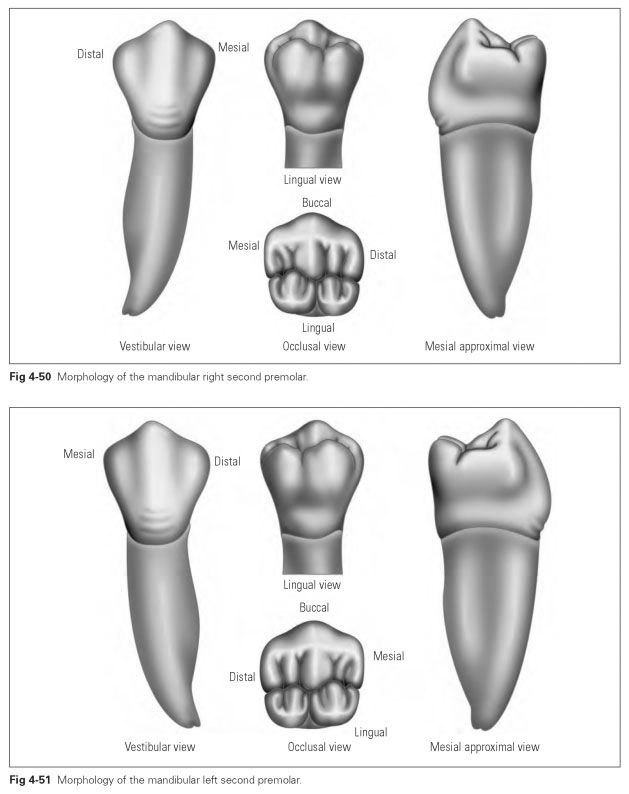

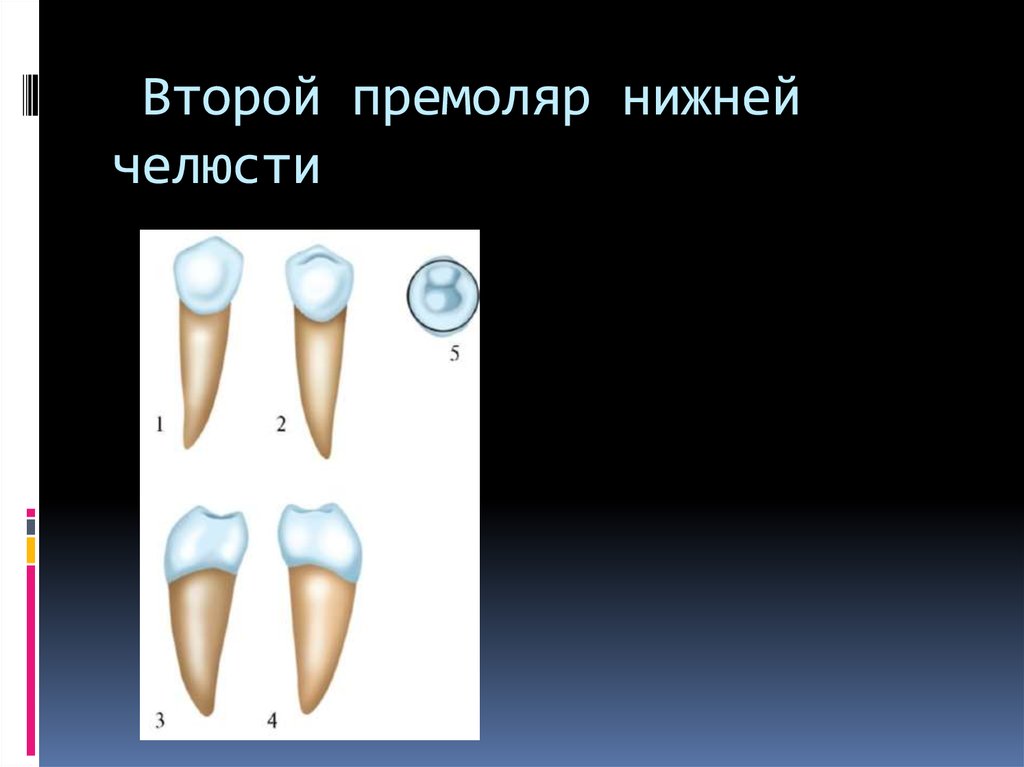

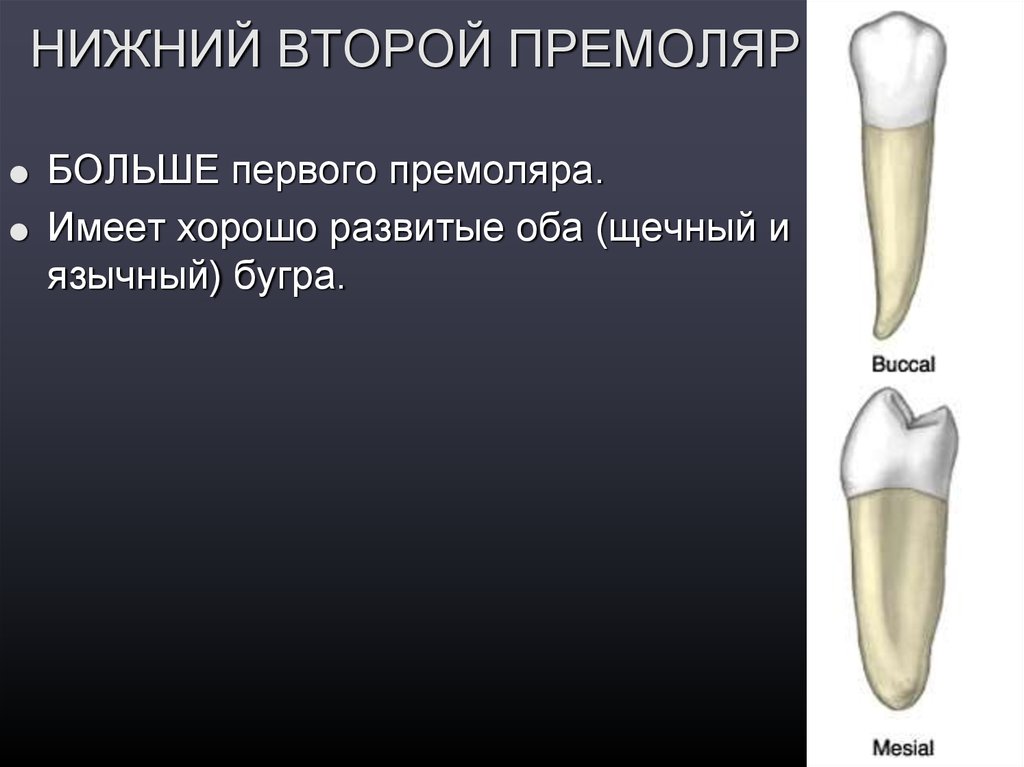

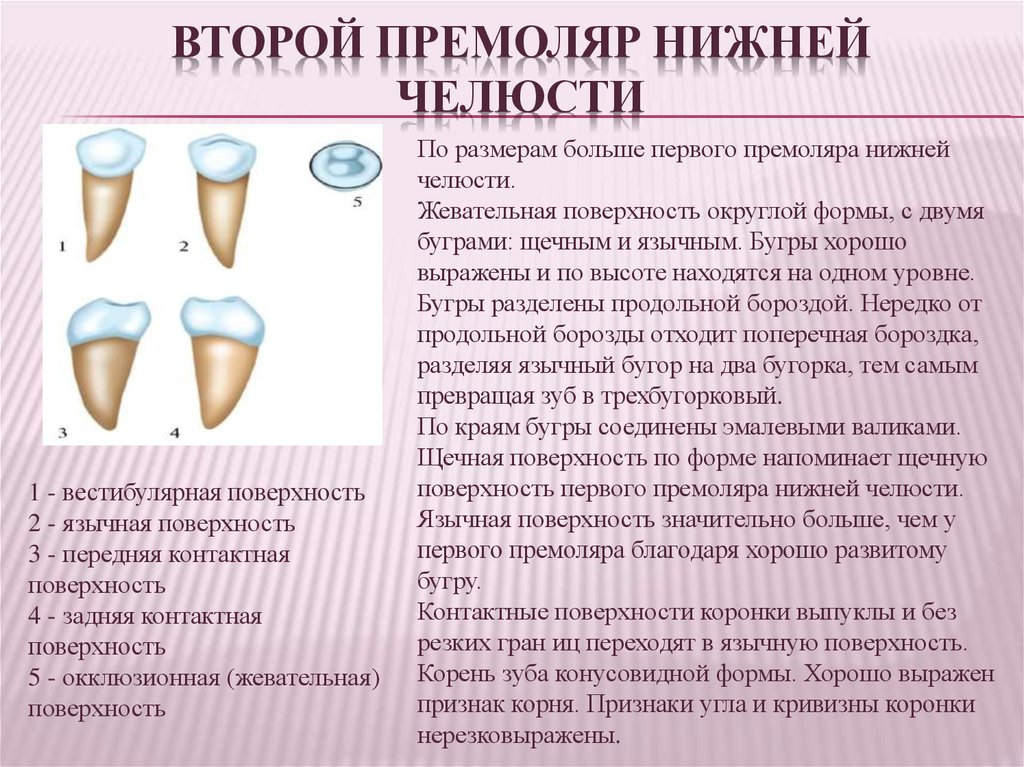

Второй премоляр нижней челюсти

По размерам крупнее первого премоляра. Вестибулярная поверхность выпуклая, с широким продольным валиком. Язычная большего размера, с развитым язычным бугром. Оба бугра развиты практически одинаково, хотя щёчный несколько преобладает. Бугры разделены эмалевым валиком, на латеральных сторонах которого имеются ямки. От граней зуба валик разделён подковообразной фиссурой. В ряде случаев, от фиссуры отходит дополнительная, делящая язычный бугор на два бугра меньших размеров, что превращает зуб в трехбугорковый. Контактные поверхности выпуклые. Корень один, конусовидной формы, уплощённый, на латеральных поверхностях борозды практически отсутствуют.

От граней зуба валик разделён подковообразной фиссурой. В ряде случаев, от фиссуры отходит дополнительная, делящая язычный бугор на два бугра меньших размеров, что превращает зуб в трехбугорковый. Контактные поверхности выпуклые. Корень один, конусовидной формы, уплощённый, на латеральных поверхностях борозды практически отсутствуют.

Примечания

- ↑ Сапин М. Р. Анатомия человека, М., «Медицина», 2001

Литература

- Зубы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Количество корней и каналов вторых премоляров верхней челюсти в группе населения Иордании

Int J Dent. 2014; 2014: 797692.

Опубликовано в Интернете 3 ноября 2014 г. doi: 10.1155/2014/797692

, 1 , * , 1 , 1 , 2 и 2

Информация об авторе Примечания к статье Информация об авторских правах и лицензиях Отказ от ответственности

Цели . Целью данного исследования было изучить количество корней и корневых каналов во втором премоляре верхней челюсти в группе жителей Иордании. Материалы и методы . В общей сложности 217 пациентов, 100 женщин (46%) и 117 мужчин (54%), получили лечение корневых каналов второго премоляра верхней челюсти с января 2012 г. по январь 2014 г. Средний возраст пациентов составил 32,7 года, от 18 до 60 лет. . Зубы, включенные в исследование, были исследованы клинически и рентгенологически на количество корней и корневых каналов с использованием увеличительной лупы. Результаты . Из 217 вторых премоляров верхней челюсти 120 зубов имели один корень (55,3%), 96 зубов имели два корня (44,2%), а один зуб имел три корня (0,46%). Что касается конфигурации корневых каналов, то 30 зубов (13,8%) имели один канал, 54 зуба (24,9%) имели два канала, разделенных одним апикальным отверстием, 132 зуба (60,8%) имели два канала с двумя отдельными апикальными отверстиями и один зуб (0,46%). %) имели три канала с отдельными апикальными отверстиями.

Целью данного исследования было изучить количество корней и корневых каналов во втором премоляре верхней челюсти в группе жителей Иордании. Материалы и методы . В общей сложности 217 пациентов, 100 женщин (46%) и 117 мужчин (54%), получили лечение корневых каналов второго премоляра верхней челюсти с января 2012 г. по январь 2014 г. Средний возраст пациентов составил 32,7 года, от 18 до 60 лет. . Зубы, включенные в исследование, были исследованы клинически и рентгенологически на количество корней и корневых каналов с использованием увеличительной лупы. Результаты . Из 217 вторых премоляров верхней челюсти 120 зубов имели один корень (55,3%), 96 зубов имели два корня (44,2%), а один зуб имел три корня (0,46%). Что касается конфигурации корневых каналов, то 30 зубов (13,8%) имели один канал, 54 зуба (24,9%) имели два канала, разделенных одним апикальным отверстием, 132 зуба (60,8%) имели два канала с двумя отдельными апикальными отверстиями и один зуб (0,46%). %) имели три канала с отдельными апикальными отверстиями. Заключение . Встречаемость двух каналов (с общими или отдельными апикальными отверстиями) очень высока во вторых премолярах верхней челюсти в иорданской популяции; поэтому следует проводить осмотр на наличие второго канала всякий раз, когда планируется эндодонтическое лечение этого зуба.

Заключение . Встречаемость двух каналов (с общими или отдельными апикальными отверстиями) очень высока во вторых премолярах верхней челюсти в иорданской популяции; поэтому следует проводить осмотр на наличие второго канала всякий раз, когда планируется эндодонтическое лечение этого зуба.

Глубокое знание анатомии зуба и морфологии корневого канала имеет важное значение для успеха лечения корневых каналов [1]. Конечной целью лечения корневых каналов является тщательная очистка и формирование всех пульповых пространств и полная обтурация этих пространств инертным пломбировочным материалом [1, 2]. Недостаточные знания могут привести к неадекватному биомеханическому инструментированию системы корневых каналов, что приведет к неэффективности эндодонтического лечения [3].

Хорошо известно, что анатомия зубов различается в зависимости от расового происхождения [2–4]. Поэтому очень важно быть знакомым с вариациями анатомии зубов и характерными чертами у различных расовых групп, поскольку такие знания могут помочь в определении местоположения и преодолении каналов, а также в последующем их лечении [5].

Обзор литературы показал высокую вариабельность морфологии корневых каналов второго премоляра верхней челюсти [6–9]. Целью данного исследования было клиническое и рентгенологическое исследование количества корней и корневых каналов во втором премоляре верхней челюсти в группе жителей Иордании в рутинной эндодонтической практике с использованием увеличительных луп.

Двести семнадцать пациентов были направлены в консервативную клинику Медицинского центра короля Хусейна для эндодонтического лечения второго премоляра верхней челюсти с января 2012 г. по январь 2014 г. Предоперационные рентгенограммы были сделаны для оценки (морфология корня, количество каналов и периапикальный статус). Зубы, которые были включены в исследование, были теми зубами, которые требовали нехирургического эндодонтического лечения. Включенные зубы были свободны от резорбции корней, без кальцификации или открытых вершин. Случаи повторного лечения не были включены в исследование.

Были сделаны две рентгенограммы в двух плоскостях во время планового эндодонтического лечения этих зубов (техника параллельного и конусного смещения).

Эндодонтические процедуры проводились следующим образом: проводилась местная анестезия (Ubistesin Forte/3M ESPE, Зеефельд, Германия). Под изоляцией коффердамом стерильными высокоскоростными и низкоскоростными борами с водяным охлаждением открывали овальную полость доступа между верхушками бугорков, более широкую щечно-небную. После того, как содержимое пульповой камеры было удалено, с помощью острого эндодонтического зонда тщательно исследовали борозды развития, чтобы определить местонахождение устьев каналов. Использовали обильное орошение 2,5% раствором гипохлорита натрия. Ткань пульпы экстирпировали с помощью прошивателей с зазубринами (Nerve Broaches/Alfred Becht-GmbH, Германия) или H-файлов (Mani Inc., Япония), а каналы расширяли с помощью сверл со скользящим затвором номерами 2, 3 и 4 (Mani Inc. , Япония). Были сделаны две периапикальные рентгенограммы в двух углах (техника параллельного и конусного сдвига) для оценки количества корней и корневых каналов, а также для подтверждения рабочей длины после установки файлов размером 15, 20 или 25 K (Mani Inc. , Япония) в каналах. Осмотр дна пульповой камеры для обнаружения устьев каналов проводится с использованием лупы с увеличением 3,5 с высоким разрешением (Keeler Inc., Великобритания). Включенные зубы были клинически и рентгенологически обследованы двумя специалистами с более чем 10-летним опытом работы в эндодонтии. Регистрировали количество корней и корневых каналов вторых премоляров верхней челюсти.

, Япония) в каналах. Осмотр дна пульповой камеры для обнаружения устьев каналов проводится с использованием лупы с увеличением 3,5 с высоким разрешением (Keeler Inc., Великобритания). Включенные зубы были клинически и рентгенологически обследованы двумя специалистами с более чем 10-летним опытом работы в эндодонтии. Регистрировали количество корней и корневых каналов вторых премоляров верхней челюсти.

В общей сложности 217 пациентов, 100 женщин (46%) и 117 мужчин (54%), получили лечение корневых каналов второго премоляра верхней челюсти. Средний возраст пациентов составил 32,7 года в диапазоне от 18 до 60 лет.

Из 217 вторых премоляров верхней челюсти 120 зубов имели один корень (55,3%), 96 зубов имели два корня (44,2%), один зуб имел три корня (0,46%).

Согласно классификации морфологии корневых каналов Вертуччи, 30 зубов (13,8%) имели конфигурацию канала I типа (один канал с одним апикальным отверстием, ), 54 зуба (24,9%) имели тип II (два устья каналов оканчиваются одним апикальным отверстием, ), а 132 зуба (60,8%) имели тип IV (два устья каналов оканчивались двумя отдельными апикальными отверстиями, рисунки и ). Один зуб (0,46%) имел тип VIII (три устья каналов заканчиваются тремя отдельными апикальными отверстиями, ). Встречаемость двух каналов (типы II и IV) составляет 85,7%.

Один зуб (0,46%) имел тип VIII (три устья каналов заканчиваются тремя отдельными апикальными отверстиями, ). Встречаемость двух каналов (типы II и IV) составляет 85,7%.

Открыть в отдельном окне

Один корень и один корневой канал.

Открыть в отдельном окне

Один корень с двумя общими каналами на одном апикальном отверстии.

Открыть в отдельном окне

Один корень с двумя каналами и двумя отдельными апикальными отверстиями.

Открыть в отдельном окне

Два корня с двумя отдельными каналами.

Открыть в отдельном окне

Три корня с тремя отдельными каналами.

Из 100 женщин 64% вторых премоляров верхней челюсти имели один корень и 36% имели два корня. Что касается морфологии корневых каналов, то 16% вторых премоляров верхней челюсти у женщин имели тип I, 32% — тип II и 52% — тип IV.

Из 117 мужчин у 47,9% второго премоляра верхней челюсти был один корень, у 51,2% — два корня, у 0,8% — три корня. Что касается морфологии корневых каналов, то 12% мужских вторых премоляров верхней челюсти имели тип I, 19% — тип II, 68% — тип IV и 0,8% — тип VIII.

Глубокое знание общей морфологии корневых каналов и ее частых вариаций является основным требованием для успешного эндодонтического лечения [1, 2]. Иногда лечение корневых каналов не удается, потому что клиницист не может обнаружить все каналы, имеющиеся в зубе [3].

Количество корней и каналов второго премоляра верхней челюсти в литературе широко варьирует [6–9]. Различия могут быть связаны с дизайном исследования (клиническое или лабораторное), методом идентификации канала (рентгенографическое исследование, рассечение корня, окрашивание и очистка канала, исследование с помощью СЭМ или методов конусно-лучевой компьютерной томографии) или истинными различиями в исследуемая выборка (расовая изменчивость) [1, 2].

Система корневых каналов второго премоляра верхней челюсти демонстрирует высокую изменчивость, и это был единственный зуб, демонстрирующий все восемь конфигураций каналов Вертуччи [6].

Клинически диагностическая предоперационная рентгенограмма и ее тщательное исследование необходимы до начала лечения корневых каналов [10–12]. Дополнительные периапикальные рентгенограммы со смещением конуса дадут более адекватную информацию о морфологии корневого канала [13]. В настоящем исследовании были сделаны две рентгенограммы для изучения количества корней и корневых каналов и определения рабочей длины каналов во время лечения корневых каналов. Одна рентгенограмма была сделана под прямым углом, а другая со смещением конуса по горизонтали на 20–40°. Мартинес-Лозано и др. обнаружили, что при изменении горизонтального угла рентгеновской трубки от 20° до 40° количество корневых каналов, наблюдаемых в первой и второй верхней челюсти, совпадало с фактическим количеством имеющихся каналов. Сардар и др. смог идентифицировать значительно большее количество премоляров с двумя каналами, используя угловые рентгенограммы [9].].

Дополнительные периапикальные рентгенограммы со смещением конуса дадут более адекватную информацию о морфологии корневого канала [13]. В настоящем исследовании были сделаны две рентгенограммы для изучения количества корней и корневых каналов и определения рабочей длины каналов во время лечения корневых каналов. Одна рентгенограмма была сделана под прямым углом, а другая со смещением конуса по горизонтали на 20–40°. Мартинес-Лозано и др. обнаружили, что при изменении горизонтального угла рентгеновской трубки от 20° до 40° количество корневых каналов, наблюдаемых в первой и второй верхней челюсти, совпадало с фактическим количеством имеющихся каналов. Сардар и др. смог идентифицировать значительно большее количество премоляров с двумя каналами, используя угловые рентгенограммы [9].].

Другие диагностические меры, помогающие найти устья корневых каналов, включают адекватный доступ и изменение контура полости доступа, исследование внутренней и внешней части зуба, а также соответствующее увеличение и освещение [2, 3].

В этом исследовании использовались увеличительные лупы для облегчения осмотра дна пульповой камеры, а также для идентификации и локализации устьев корневых каналов. Использование стоматологических луп и стоматологического операционного микроскопа (DOM) дает клиницисту превосходное освещение и увеличение, улучшая возможности лечения и обнаружения дополнительных каналов [14].

Считается, что второй премоляр верхней челюсти имеет один корень и один канал [2, 3, 6, 14]. В настоящем исследовании только 13,8% имели один конец корневого канала в одном апикальном отверстии (тип I). Это противоречит более ранним исследованиям Vertucci [7] и Kartal et al. [15], в которых сообщалось, что вторые премоляры верхней челюсти имеют тип I в 48% и 48,6% соответственно.

Настоящее исследование продемонстрировало высокую частоту двух каналов. Частота случаев типа II (два устья канала оканчиваются одним апикальным отверстием) и типа IV (два устья канала оканчиваются двумя отдельными апикальными отверстиями, рисунки и ) составила 24,9. % и 60,8% соответственно. Результаты этого исследования не совпадают с более ранними исследованиями Vertucci et al. [6, 7] и Pécora et al. [16], которые сообщили о более высокой частоте одного канала и более низкой частоте двух каналов. Результаты нашего исследования подтверждают Chima [17], Weng et al. [18] и Сардар и соавт. [9], которые зафиксировали высокую частоту двух корневых каналов во втором премоляре верхней челюсти.

% и 60,8% соответственно. Результаты этого исследования не совпадают с более ранними исследованиями Vertucci et al. [6, 7] и Pécora et al. [16], которые сообщили о более высокой частоте одного канала и более низкой частоте двух каналов. Результаты нашего исследования подтверждают Chima [17], Weng et al. [18] и Сардар и соавт. [9], которые зафиксировали высокую частоту двух корневых каналов во втором премоляре верхней челюсти.

В настоящем исследовании только один премоляр (0,46%) имел три корня и три канала (тип VIII, ). Эта низкая заболеваемость согласуется с другими исследованиями, где заболеваемость колебалась от 0,3% до 2% [7, 15, 16]. Клинически следует заподозрить наличие трех каналов, когда пульповая камера, по-видимому, отклоняется от нормальной конфигурации и не выровнена в ожидаемом щечно-небном отношении [19].–21]. Если пульповая камера кажется треугольной или слишком большой в мезиодистальном направлении, следует подозревать наличие более одного корневого канала [22].

Клиницисты должны быть очень осторожны при лечении вторых премоляров верхней челюсти из-за крайней изменчивости анатомии этих зубов; всегда присутствует риск отсутствия канала в этих зубах.

Встречаемость двух каналов (с общими или отдельными апикальными отверстиями) очень высока во вторых премолярах верхней челюсти у иорданцев. Необходимо проводить осмотр на наличие второго канала каждый раз, когда планируется эндодонтическое лечение этих зубов.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов в отношении публикации данной статьи.

1. Vertucci F.J., Haddix J.E., Britto L.R. Морфология зуба и подготовка полости доступа. В: Коэн С., Кайзер К., редакторы. Пути пульпы . 9-й. Сент-Луис, Миссури, США: Мосби; 2006. [Google Scholar]

2. Вертуччи Ф.Дж. Морфология корневых каналов и ее связь с эндодонтической процедурой. Темы по эндодонтии . 2005;10(1):3–29. [Академия Google]

3. Cantatore G., Berutti E., Castellucci A. Пропущенная анатомия: частота и клиническое значение. Темы по эндодонтии . 2006;15(1):3–31. [Google Scholar]

Темы по эндодонтии . 2006;15(1):3–31. [Google Scholar]

4. Хаддад Г.Ю., Нехме В.Б., Унси Х.Ф. Диагностика, классификация и частота С-образных каналов вторых моляров нижней челюсти в ливанской популяции. Журнал эндодонтии . 1999;25(4):268–271. doi: 10.1016/S0099-2399(99)80157-5. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

5. Краснер П., Ранков Х. Дж. Анатомия дна пульповой камеры. Журнал эндодонтии . 2004;30(1):5–16. [PubMed] [Google Scholar]

6. Vertucci F., Seelig A., Gillis R. Морфология корневых каналов второго премоляра верхней челюсти человека. Хирургия полости рта Оральная медицина и патология полости рта . 1974;38(3):456–464. doi: 10.1016/0030-4220(74)-0. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

7. Вертуччи Ф.Дж. Анатомия корневых каналов постоянных зубов человека. Хирургия полости рта Оральная медицина и патология полости рта . 1984; 58 (5): 589–59.9. doi: 10.1016/0030-4220(84)

-9. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 8. Sert S., Bayirli G.S. Оценка конфигурации корневых каналов постоянных зубов нижней и верхней челюсти в зависимости от пола у населения Турции. Журнал эндодонтии . 2004;30(6):391–398. doi: 10.1097/00004770-200406000-00004. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Sert S., Bayirli G.S. Оценка конфигурации корневых каналов постоянных зубов нижней и верхней челюсти в зависимости от пола у населения Турции. Журнал эндодонтии . 2004;30(6):391–398. doi: 10.1097/00004770-200406000-00004. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

9. Сардар К. П., Хохар Н. Х., Сиддики И. Частота двух каналов во втором премоляре верхней челюсти. Журнал Колледжа врачей и хирургов Пакистана . 2007;17(1):12–14. [PubMed] [Google Scholar]

10. Slowey R. R. Рентгенографические средства обнаружения дополнительных корневых каналов. Хирургия полости рта, медицина полости рта, патология полости рта . 1974; 37 (5): 762–772. doi: 10.1016/0030-4220(74)

-X. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

11. Slowey R. R. Анатомия корневых каналов. Дорожная карта к успешной эндодонтии. Стоматологические клиники Северной Америки . 1979;23(4):555–573. [PubMed] [Google Scholar]

12. Джавиди М., Зарей М., Ватанпур М. Эндодонтическое лечение радикулезного премоляра верхней челюсти: клинический случай. Журнал устной науки . 2008;50(1):99–102. doi: 10.2334/josnusd.50.99. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Журнал устной науки . 2008;50(1):99–102. doi: 10.2334/josnusd.50.99. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

13. Мартинес-Лозано М.А., Форнер-Наварро Л., Санчес-Кортес Дж.Л. Анализ радиологических факторов при определении систем корневых каналов премоляров. Хирургия полости рта, медицина полости рта, патология полости рта, радиология полости рта и эндодонтия . 1999;88(6):719–722. doi: 10.1016/S1079-2104(99)70016-8. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

14. Buhrley L.J., Barrows M.J., BeGole E.A., Wenckus C.S. Влияние увеличения на обнаружение канала MB2 в молярах верхней челюсти. Журнал эндодонтии . 2002;28(4):324–327. doi: 10.1097/00004770-200204000-00016. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

15. Картал Н., Озчелик Б., Чимилли Х. Морфология корневых каналов премоляров верхней челюсти. Журнал эндодонтии . 1998;24(6):417–419. doi: 10.1016/S0099-2399(98)80024-1. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

16. Pécora J.D. , Sousa Neto MD, Saquy P.C., Woelfel J.B. In vitro исследование анатомии корневых каналов вторых премоляров верхней челюсти. Бразильский стоматологический журнал . 1993;3(2):81–85. [PubMed] [Google Scholar]

, Sousa Neto MD, Saquy P.C., Woelfel J.B. In vitro исследование анатомии корневых каналов вторых премоляров верхней челюсти. Бразильский стоматологический журнал . 1993;3(2):81–85. [PubMed] [Google Scholar]

17. Чима О. Количество корневых каналов второго премоляра верхней челюсти у нигерийцев. Тропическая стоматология . 1997; 78:31–32. [Google Scholar]

18. Weng X.-L., Yu S.-B., Zhao S.-L., et al. Морфология корневых каналов постоянных зубов верхней челюсти у народности хань в китайском районе Гуаньчжун: новый модифицированный метод окрашивания корневых каналов. Журнал эндодонтии . 2009;35(5):651–656. doi: 10.1016/j.joen.2009.02.010. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

19. Соарес Дж. А., Леонардо Р. Т. Лечение корневых каналов трехкорневых первых и вторых премоляров верхней челюсти — клинический случай. Международный эндодонтический журнал . 2003;36(10):705–710. doi: 10.1046/j.1365-2591.2003.00711.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

20. Ferreira C.M., de Moraes I.G., Bernardineli N. Трехкорневой второй премоляр верхней челюсти. Журнал эндодонтии . 2000;26(2):105–106. дои: 10.1097/00004770-200002000-00011. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Ferreira C.M., de Moraes I.G., Bernardineli N. Трехкорневой второй премоляр верхней челюсти. Журнал эндодонтии . 2000;26(2):105–106. дои: 10.1097/00004770-200002000-00011. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

21. Low D. Необычная морфология второго премоляра верхней челюсти: отчет о клиническом случае. Квинтэссенция Интернэшнл . 2001;32(8):626–628. [PubMed] [Google Scholar]

22. Аль-Фузан К. С. Микроскопическая диагностика и лечение второго премоляра нижней челюсти с четырьмя каналами. Международный эндодонтический журнал . 2001;34(5):406–410. doi: 10.1046/j.1365-2591.2001.00408.x. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

Лечение вторых премоляров верхней челюсти с 4 корнями

На этой странице Сообщить о случае второго премоляра верхней челюсти с четырьмя корнями и четырьмя отдельными отверстиями и использовании КЛКТ для определения конфигурации системы корневых каналов. Резюме . На лечение зуба №15 направлена больная 45-ти лет без анамнеза. Зуб был диагностирован с симптоматическим необратимым пульпитом и симптоматическим апикальным периодонтитом. После получения периапикальных рентгенограмм и ожидаемой необычной морфологии была проведена КЛКТ, чтобы подтвердить конфигурацию каналов и помочь в лечении данного случая. Лечение корневых каналов проводилось без осложнений под стоматологическим операционным микроскопом с использованием ротационной системы и непрерывной волновой обтурации.

Зуб был диагностирован с симптоматическим необратимым пульпитом и симптоматическим апикальным периодонтитом. После получения периапикальных рентгенограмм и ожидаемой необычной морфологии была проведена КЛКТ, чтобы подтвердить конфигурацию каналов и помочь в лечении данного случая. Лечение корневых каналов проводилось без осложнений под стоматологическим операционным микроскопом с использованием ротационной системы и непрерывной волновой обтурации.

1. Введение

Ключом к успешному эндодонтическому лечению является понимание сложности системы корневых каналов и очистка всех корневых каналов [1]. Неполная инструментальная обработка с последующей неправильной обтурацией является наиболее частой причиной неудач эндодонтического лечения [2]. Наиболее распространенной морфологией второго премоляра верхней челюсти является один корень (67%), за которым следуют два корня (30%), в то время как частота встречаемости трех корней составляет всего 3%. В лабораторных исследованиях для вторых премоляров верхней челюсти с тремя отдельными корнями наблюдалась частота от 0,3 до 2% [3, 4]. Исследование, проведенное в 1974 в Северной Америке сообщили, что 75% зубов имеют один канал на верхушке с типом I, II и III по классификации Vertucci в 48%, 22% и 5% соответственно [3]. Недавнее исследование, проведенное с помощью КЛКТ, показало, что конфигурация каналов типа I, II, III, IV и V встречается у 49,9%, 9,3%, 2,2%, 32,6% и 4% соответственно [5]. Анатомически трехкорневые премоляры верхней челюсти внешне сходны с молярами верхней челюсти и иногда называются малыми молярами или корешковыми [6]. Однако, насколько нам известно, не было опубликовано ни одного случая второго премоляра верхней челюсти с четырьмя корнями. Мы представляем здесь отчет о премоляре верхней челюсти с четырьмя корнями: одним мезиощечным, одним дистощечным, одним мезио-небным и одним дисто-небным. Четыре корня были идентифицированы с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ). Больная 45-ти лет, без анамнеза, обратилась к стоматологу-ортопеду на эндодонтическое лечение с основной жалобой на боль во втором правом премоляре верхней челюсти.

Исследование, проведенное в 1974 в Северной Америке сообщили, что 75% зубов имеют один канал на верхушке с типом I, II и III по классификации Vertucci в 48%, 22% и 5% соответственно [3]. Недавнее исследование, проведенное с помощью КЛКТ, показало, что конфигурация каналов типа I, II, III, IV и V встречается у 49,9%, 9,3%, 2,2%, 32,6% и 4% соответственно [5]. Анатомически трехкорневые премоляры верхней челюсти внешне сходны с молярами верхней челюсти и иногда называются малыми молярами или корешковыми [6]. Однако, насколько нам известно, не было опубликовано ни одного случая второго премоляра верхней челюсти с четырьмя корнями. Мы представляем здесь отчет о премоляре верхней челюсти с четырьмя корнями: одним мезиощечным, одним дистощечным, одним мезио-небным и одним дисто-небным. Четыре корня были идентифицированы с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ). Больная 45-ти лет, без анамнеза, обратилась к стоматологу-ортопеду на эндодонтическое лечение с основной жалобой на боль во втором правом премоляре верхней челюсти. При внеротовом осмотре отечности, синусового хода или лимфаденопатии не выявлено. Внутриротовое исследование не выявило синусового хода или отека.

При внеротовом осмотре отечности, синусового хода или лимфаденопатии не выявлено. Внутриротовое исследование не выявило синусового хода или отека.

Зуб положительно ответил на холодовой тест (чувствительность и затяжной) с Endo-Frost (пропан-бутановая смесь; Roeko, Германия) и был положительным на перкуссию. У второго премоляра верхней челюсти был диагностирован симптоматический необратимый пульпит и симптоматический апикальный периодонтит. Было рекомендовано безоперационное лечение корневых каналов. Поскольку периапикальная рентгенограмма выявила необычную анатомию зуба и поскольку существуют ограничения, связанные с периапикальной рентгенограммой, была проведена конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) для подтверждения количества корней и каналов во втором правом премоляре верхней челюсти. КЛКТ подтвердила необычную анатомию и выявила четыре отдельных корня с четырьмя каналами (рис. 1 и 2).

От пациента получено информированное согласие. Была проведена местная анестезия (2% лидокаин с 1 : 100 000 эпинефрина), и после изоляции коффердамом была выполнена подготовка доступа. Осмотр дна пульпы под стоматологическим операционным микроскопом (Carl Zeiss, Германия) выявил четыре отдельных устья каналов (мезиощечный, дистально-щечный, мезио-небный и дисто-небный) (рис. 3). Первоначальное формирование устья выполняли ротационным файлом SX (Dentsply Tulsa, Талса, Оклахома), начиная с К-файла от размера 8 до размера 15 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Швейцария). Длину корневого канала регистрировали с помощью апекслокатора RootZX II (J. Morita, Токио, Япония) и подтверждали рентгенограммой. Каналы были очищены и сформированы никель-титановыми ротационными инструментами (ProTaper Next; Dentsply Tulsa). Каналы были расширены Protaper X2 на всю рабочую длину. Все каналы были промыты 5,25% раствором гипохлорита натрия после каждого файла, а окончательное полоскание было выполнено 17% раствором этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), а затем 5,25% раствором гипохлорита натрия. Каналы были высушены стерильными бумажными штифтами (Dentsply Maillefer) и обтурированы методом непрерывной волны.

Осмотр дна пульпы под стоматологическим операционным микроскопом (Carl Zeiss, Германия) выявил четыре отдельных устья каналов (мезиощечный, дистально-щечный, мезио-небный и дисто-небный) (рис. 3). Первоначальное формирование устья выполняли ротационным файлом SX (Dentsply Tulsa, Талса, Оклахома), начиная с К-файла от размера 8 до размера 15 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Швейцария). Длину корневого канала регистрировали с помощью апекслокатора RootZX II (J. Morita, Токио, Япония) и подтверждали рентгенограммой. Каналы были очищены и сформированы никель-титановыми ротационными инструментами (ProTaper Next; Dentsply Tulsa). Каналы были расширены Protaper X2 на всю рабочую длину. Все каналы были промыты 5,25% раствором гипохлорита натрия после каждого файла, а окончательное полоскание было выполнено 17% раствором этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), а затем 5,25% раствором гипохлорита натрия. Каналы были высушены стерильными бумажными штифтами (Dentsply Maillefer) и обтурированы методом непрерывной волны. Четыре подходящих гуттаперчевых штифта (Dentsply Maillefer) были откалиброваны и тщательно установлены с помощью AH plus sealer (Dentsply Maillefer) под операционным микроскопом до рабочей длины. Нижний пакет, выполненный с помощью устройства System B Analytics (SybronEndo, Orange Country, CA), использовался при температуре 220°C для каждого канала. Обратная пломбировка проводилась с помощью Obtura ІІІ (Max System, Obtura Spartan, Algonquin, IL, США). Наконец, полость доступа была временно заполнена стеклоиономерной пломбой Fuji, модифицированной смолой (ChemFil, Dentsply DeTrey, Германия). Пациент снова был направлен к ортопеду для окончательной реставрации (фото 4). Последующее 2-летнее клиническое обследование показало здоровую десну с глубиной зондирования в пределах нормы, рентгенологически показал нормальную апикальную ткань (рис. 5).

Четыре подходящих гуттаперчевых штифта (Dentsply Maillefer) были откалиброваны и тщательно установлены с помощью AH plus sealer (Dentsply Maillefer) под операционным микроскопом до рабочей длины. Нижний пакет, выполненный с помощью устройства System B Analytics (SybronEndo, Orange Country, CA), использовался при температуре 220°C для каждого канала. Обратная пломбировка проводилась с помощью Obtura ІІІ (Max System, Obtura Spartan, Algonquin, IL, США). Наконец, полость доступа была временно заполнена стеклоиономерной пломбой Fuji, модифицированной смолой (ChemFil, Dentsply DeTrey, Германия). Пациент снова был направлен к ортопеду для окончательной реставрации (фото 4). Последующее 2-летнее клиническое обследование показало здоровую десну с глубиной зондирования в пределах нормы, рентгенологически показал нормальную апикальную ткань (рис. 5).

2. Обсуждение

Адекватная терапия корневых каналов требует обнаружения, очистки, формирования и обтурации всех корневых каналов. Невыполнение любого из этих шагов может привести к постлечебному заболеванию, боли и/или осложнениям в леченном зубе [1, 7]. Правильная интерпретация обычных периапикальных рентгенограмм, сделанных более чем под одним углом, обязательна для выявления любых морфологических изменений зубов [8]. Кроме того, использование передовых диагностических рентгенографических методов, таких как КЛКТ, очень полезно для обнаружения таких вариаций, если традиционные рентгенографические методы не дают адекватной информации и требуется больше деталей [9].–12]. В этом случае была выполнена КЛКТ для выявления морфологических вариаций и лечения. Кроме того, улучшение визуализации с помощью операционного стоматологического микроскопа может помочь в правильном осмотре дна пульповой камеры, помочь локализовать устья каналов и обнаружить изменения, которые трудно увидеть из-за ограниченного доступа [13-15].

Невыполнение любого из этих шагов может привести к постлечебному заболеванию, боли и/или осложнениям в леченном зубе [1, 7]. Правильная интерпретация обычных периапикальных рентгенограмм, сделанных более чем под одним углом, обязательна для выявления любых морфологических изменений зубов [8]. Кроме того, использование передовых диагностических рентгенографических методов, таких как КЛКТ, очень полезно для обнаружения таких вариаций, если традиционные рентгенографические методы не дают адекватной информации и требуется больше деталей [9].–12]. В этом случае была выполнена КЛКТ для выявления морфологических вариаций и лечения. Кроме того, улучшение визуализации с помощью операционного стоматологического микроскопа может помочь в правильном осмотре дна пульповой камеры, помочь локализовать устья каналов и обнаружить изменения, которые трудно увидеть из-за ограниченного доступа [13-15].

3. Заключение

Клиническое значение заключается в том, что второй премоляр с 4 корнями действительно редкий случай.

Доступность данных

Данные, подтверждающие результаты этого исследования, можно получить у соответствующего автора по обоснованному запросу.

Конфликты интересов

Авторы отрицают любые конфликты интересов, связанные с этой статьей.

Ссылки

Ф. Дж. Вертуччи, «Морфология корневых каналов и ее связь с эндодонтическими процедурами», Endodontic Topics , vol. 10, нет. 1, стр. 3–29, 2005.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

Дж. И. Ингл, «Стандартизированная эндодонтическая техника с использованием новых инструментов и пломбировочных материалов», Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology , vol. 14, нет. 1, стр. 83–91, 1961.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

Ф. Вертуччи, А. Силиг и Р.

Гиллис, «Морфология корневых каналов второго премоляра верхней челюсти человека», Стоматологическая хирургия, оральная медицина, оральная патология , том. 38, нет. 3, стр. 456–464, 1974.

Гиллис, «Морфология корневых каналов второго премоляра верхней челюсти человека», Стоматологическая хирургия, оральная медицина, оральная патология , том. 38, нет. 3, стр. 456–464, 1974.Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

J. D. Pecora, MD Sousa Neto, PC Saquy и J. B. Woelfel, «In vitro изучение анатомии корневых каналов вторых премоляров верхней челюсти», Brazilian Dental Journal , vol. 3, нет. 2, pp. 81–85, 1993.

Просмотр по адресу:

Google Scholar

Лима К.О., Соуза Л.К., Девито К.Л., Прадо М. и Кампос К.Н., «Оценка морфологии корневых каналов премоляров верхней челюсти: конусно-лучевая компьютерная томография» Австралийский эндодонтический журнал , том. 45, нет. 2, стр. 196–201, 2019.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

W.

W. Maibaum, «Эндодонтическое лечение «нелепого» премоляра верхней челюсти: отчет о клиническом случае», General Dentistry , vol. 37, нет. 4, pp. 340-341, 1989.

W. Maibaum, «Эндодонтическое лечение «нелепого» премоляра верхней челюсти: отчет о клиническом случае», General Dentistry , vol. 37, нет. 4, pp. 340-341, 1989.Посмотреть по адресу:

Google Scholar

U. Sjogren, B. Hagglund, G. Sundqvist и K. Wing, «Factors, влияющие на долгосрочные результаты эндодонтического лечение», Журнал эндодонтии , том. 16, нет. 10, стр. 498–504, 1990.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

И. Каффе, А. Кауфман, М. М. Литтнер и А. Лазарсон, «Рентгенографическое исследование системы корневых каналов передних зубов нижней челюсти», International Endodontic Journal , vol. 18, нет. 4, стр. 253–259, 1985.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

С.

Патель, «Новые измерения в эндодонтической визуализации: часть 2. Конусно-лучевая компьютерная томография», Международный эндодонтический журнал , том. 42, нет. 6, стр. 463–475, 2009 г.

Патель, «Новые измерения в эндодонтической визуализации: часть 2. Конусно-лучевая компьютерная томография», Международный эндодонтический журнал , том. 42, нет. 6, стр. 463–475, 2009 г.Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

C. Durack and S. Patel, «Конусно-лучевая компьютерная томография в эндодонтии», Brazilian Dental Journal , vol. 23, нет. 3, стр. 179–191, 2012 г.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

Н. Коэнка и Х. Шемеш, «Клинические применения конусно-лучевой компьютерной томографии в эндодонтии: всесторонний обзор», Quintessence International , vol. 46, нет. 6, стр. 465–480, 2015.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

Т.

Венскутонис, Г. Плотино, Г. Юодзбалис и Л. Мицкевичене, «Важность конусно-лучевой компьютерной томографии в лечении эндодонтических проблем: обзор литературы», Journal of Endodontia , том. 40, нет. 12, стр. 1895–1901, 2014.

Венскутонис, Г. Плотино, Г. Юодзбалис и Л. Мицкевичене, «Важность конусно-лучевой компьютерной томографии в лечении эндодонтических проблем: обзор литературы», Journal of Endodontia , том. 40, нет. 12, стр. 1895–1901, 2014.Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Академия Google

А. Кастеллуччи, «Увеличение в эндодонтии: использование операционного микроскопа», Практические процедуры и эстетическая стоматология , том. 15, нет. 5, стр. 377–84; викторина 386, 2003 г., викторина 86.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

Дж. Б. Карр, «Микроскопы в эндодонтии», Журнал Калифорнийской стоматологической ассоциации , том. 20, нет. 11, стр. 55–61, 1992.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

Б.

Гиллис, «Морфология корневых каналов второго премоляра верхней челюсти человека», Стоматологическая хирургия, оральная медицина, оральная патология , том. 38, нет. 3, стр. 456–464, 1974.

Гиллис, «Морфология корневых каналов второго премоляра верхней челюсти человека», Стоматологическая хирургия, оральная медицина, оральная патология , том. 38, нет. 3, стр. 456–464, 1974. W. Maibaum, «Эндодонтическое лечение «нелепого» премоляра верхней челюсти: отчет о клиническом случае», General Dentistry , vol. 37, нет. 4, pp. 340-341, 1989.

W. Maibaum, «Эндодонтическое лечение «нелепого» премоляра верхней челюсти: отчет о клиническом случае», General Dentistry , vol. 37, нет. 4, pp. 340-341, 1989. Патель, «Новые измерения в эндодонтической визуализации: часть 2. Конусно-лучевая компьютерная томография», Международный эндодонтический журнал , том. 42, нет. 6, стр. 463–475, 2009 г.

Патель, «Новые измерения в эндодонтической визуализации: часть 2. Конусно-лучевая компьютерная томография», Международный эндодонтический журнал , том. 42, нет. 6, стр. 463–475, 2009 г. Венскутонис, Г. Плотино, Г. Юодзбалис и Л. Мицкевичене, «Важность конусно-лучевой компьютерной томографии в лечении эндодонтических проблем: обзор литературы», Journal of Endodontia , том. 40, нет. 12, стр. 1895–1901, 2014.

Венскутонис, Г. Плотино, Г. Юодзбалис и Л. Мицкевичене, «Важность конусно-лучевой компьютерной томографии в лечении эндодонтических проблем: обзор литературы», Journal of Endodontia , том. 40, нет. 12, стр. 1895–1901, 2014.