Систематика хронических периодонтитов и их место в МКБ-10 Текст научной статьи по специальности «Клиническая медицина»

© САБЛИНА Г.И., КОВТОНЮК П.А., СОБОЛЕВА Н.Н., ЗЕЛЕНИНА Т.Г., ТАТАРИНОВА Е.Н.

УДК 616.314.17-036.12

СИСТЕМАТИКА ХРОНИЧЕСКИХ ПЕРИОДОНТИТОВ И ИХ МЕСТО В МКБ-10

Галина Иннокентьевна Саблина, Петр Алексеевич Ковтонюк, Наталья Николаевна Соболева,

Тамара Григорьевна Зеленина, Елена Николаевна Татаринова (Иркутский государственный институт усовершенствования врачей, ректор д.м.н., проф. В.В. Шпрах, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии, зав. — к.м.н., доц. Н.Н. Соболева)

Резюме. В сообщении обоснованы уточнения к терминологии клинических форм хронического периодонтита. Клиническая классификация периодонтитов соотнесена с МКБ-10.

Ключевые слова: МКБ-10, периодонтит.

CLASSIFICATION OF CHRONIC PERIODONTITIS AND ITS POSITION IN ICD-10

G.I. Sablina, P.A. Kovtonyuk, Ы.Ы.8оЬо1еуа, T.G. Zelenina, E. N. Tatarinova (Irkutsk State Institute for Postgraduate Medical Education)

Summary. The specification of the terminology of clinical forms of chronic periodontitis has been substantiated. The clinical classification of periodontitis is correlated with ICD-10.

Key words: chronic destructive periodontitis, the International Classification of Diseases (ICD-10).

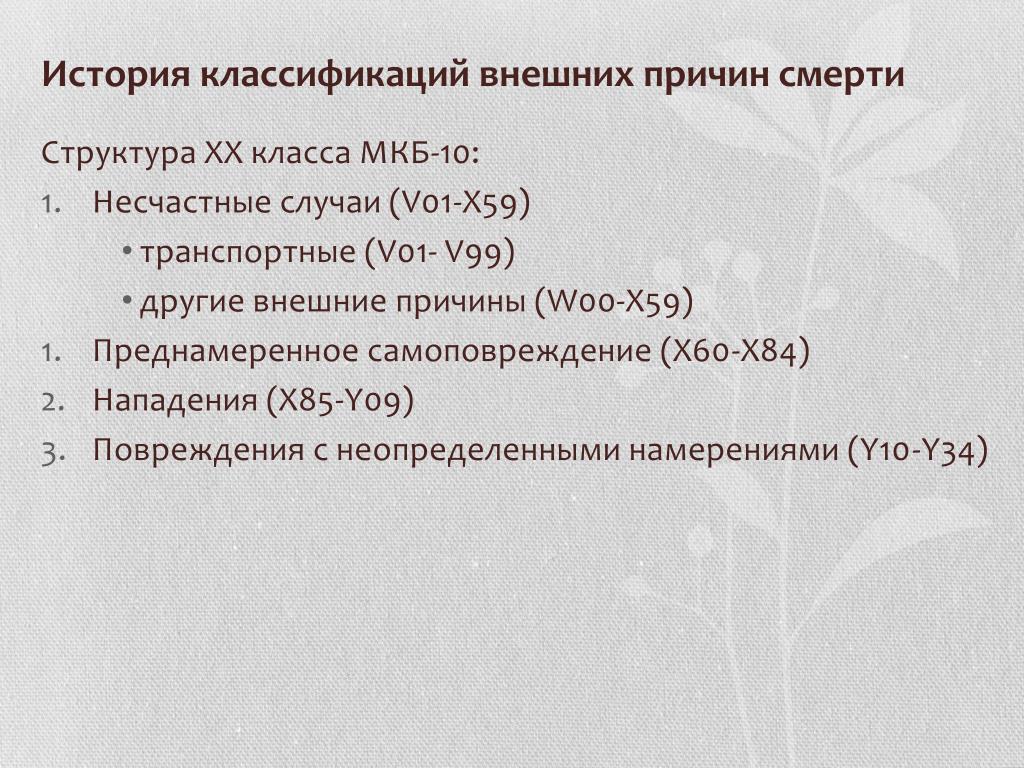

В связи с появлением приказа Минздрава РФ № 170 от 27.05.1997 г. «О переходе органов и учреждений здравоохранения Российской Федерации на МКБ-10» обозначилась проблема ведения стоматологической документации, связанная с необходимостью использования двух классификаций: статистической и клинической.

Клиническая классификация позволяет регистрировать нозологическую форму патологии, дифференцировать ее от других форм, определять оптимальный метод лечения и прогнозировать его результат.

Международная классификация болезней (МКБ-10) — это система рубрик, в которую отдельные патологические состояния включены в соответствии с определенными установленными критериями [16]. МКБ-10 используется для преобразования словесной формулировки диагнозов болезней и других проблем, связанных со здоровьем, в буквенно-цифровые коды, которые обеспечивают удобство хранения, извлечения и анализа данных.

Например, Т.Л. Рединова (2010) хронический гранулирующий периодонтит предлагает относить к коду 04.6 — периапикальному абсцессу со свищем, тогда как Е.В. Боровский (2004) считает, что данная нозологическая форма соответствует коду 04.5 — хроническому апикальному периодонтиту.

Например, Т.Л. Рединова (2010) хронический гранулирующий периодонтит предлагает относить к коду 04.6 — периапикальному абсцессу со свищем, тогда как Е.В. Боровский (2004) считает, что данная нозологическая форма соответствует коду 04.5 — хроническому апикальному периодонтиту.

Целью сообщения явилось обоснование внесения изменений в клиническую классификацию хронических периодонтитов и адаптации ее к МКБ —10.

С 1936 года по настоящее время в нашей стране основной классификацией поражений тканей периодонта является классификация И.Г. Лукомского [5, 7, 10, 13, 25].Острые формы:

— острый серозный верхушечный периодонтит,

— острый гнойный верхушечный периодонтит.

Хронические формы:

— хронический верхушечный фиброзный периодонтит,

— хронический верхушечный гранулирующий периодонтит,

— хронический верхушечный гранулематозный периодонтит.

Обострившийся хронический верхушечный периодонтит.

Корневая киста.

Следует отметить, что изначально И.Г. Лукомский выделил всего две формы хронического периодонтита: фиброзный и грануломатозный. Позднее грануломатоз-ный периодонтит был дифференцирован на гранулома-тозный и гранулирующий в зависимости от степени активности процесса хронического воспаления и степени токсичности очагов [5].

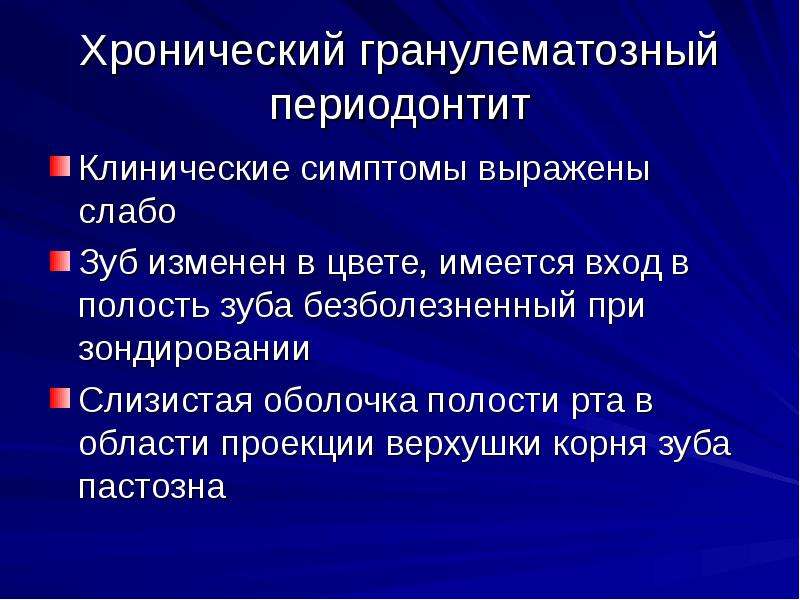

Классификация И.Г. Лукомского основана на патологических морфологических изменениях в периодонте. В то же время, клинически часто сложно определить характер воспалительного процесса. Хронические периодонтиты нередко протекают со скудной симптоматикой [23]. Различия в клиническом течении гранулирующей и гранулематозной форм незначительны и недостаточны для дифференциальной диагностики этих форм, а фиброзный периодонтит не имеет собственных клинических признаков [23, 24].

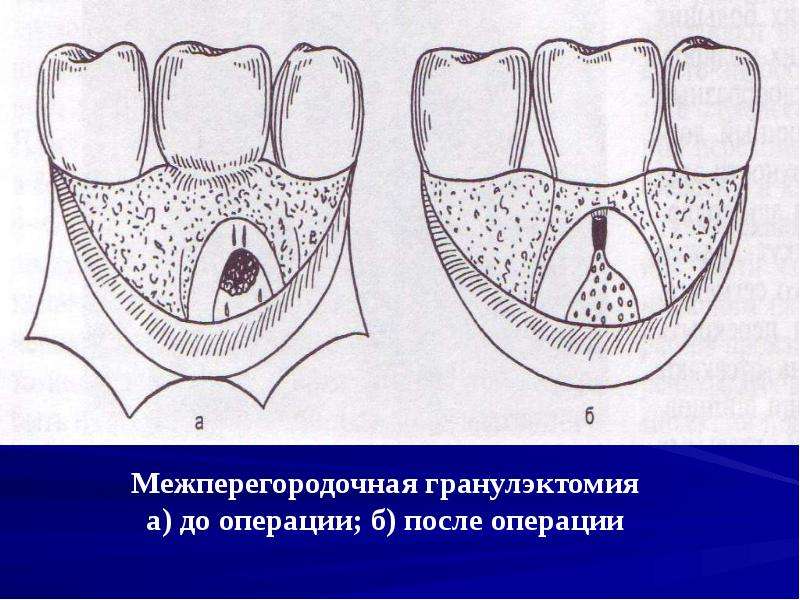

В зависимости от клинической и патологоанатомической картины хронические периодонтиты допускают представлять в двух формах: стабилизированной и активной. К стабилизированной форме относят фиброзный периодонтит, к активной (деструктивной) — гранулирующую и гранулематозную формы. Активная форма хронических периодонтитов сопровождается образованием грануляций, свищевых ходов, гранулем, возникновением нагноений в околочелюстных тканях.

По этому поводу еще в 2003 году, заслуженный деятель науки РФ, профессор Е.В. Боровский утверждал, что нет необходимости деления хронического периодонтита на гранулирующий и гранулематозный [24]. Мы поддерживаем данную точку зрения в том, что эти формы хронического периодонтита целесообразно определять одним клиническим диагнозом «хронический деструктивный периодонтит», основываясь на том, что морфологическая картина характеризуется деструкцией костной ткани при той и другой формах патологии.

В руководствах и учебниках по стоматологии приводится традиционное описание рентгенологической характеристики хронического гранулирующего и гранулематозного периодонтитов [7,12, 13,14, 23, 24, 25].

Соответствие классификаций хронических периодонтитовНозологические формы периодонтитов по классификации И. Г. Лукомского Нозологическая форма по предлагаемой систематике Код по МКБ-10

Г. Лукомского Нозологическая форма по предлагаемой систематике Код по МКБ-10

Хронический гранулирующий периодонтит, хронический гранулематозный периодонтит Хронический деструктивный периодонтит К 04.5. Хронический апикальный периодонтит (апикальная гранулема)

Хронический фиброзный периодонтит Хронический фиброзный периодонтит К 04.9. Другие неуточненные болезни пульпы и периапикальных тканей

Обострившийся хронический периодонтит Обострившийся хронический периодонтит К 04.7. Периапикальный абсцесс без свища

Как отмечают Н.А. Рабухина, А.П. Аржанцев (1999) «Патоморфологические данные свидетельствуют, что более 90% рентгенологически выявляющихся периа-пикальных разрежений, не имеющих отчетливой клиники, являются гранулемами. Рентгенологическая характеристика гранулирующего и гранулематозного периодонтитов неспецифична, и поэтому не может служить основанием для выделения морфологических типов периодонтитов, как это нередко делают стоматологи на практике. На I Международном конгрессе челюстно-лицевых рентгенологов в 1969 году принято специальное решение об ошибочности использования рентгенологических данных для определения гистопа-тологической сущности зон периапикальной костной резорбции».

На I Международном конгрессе челюстно-лицевых рентгенологов в 1969 году принято специальное решение об ошибочности использования рентгенологических данных для определения гистопа-тологической сущности зон периапикальной костной резорбции».

Имеющиеся в литературе морфологические данные убедительно доказывают, что нет необходимости деления хронического периодонтита на гранулирующий и гранулематозный, т.к. это различные стадии одного и того же процесса. При снижении реактивности организма грануляционная ткань активно развивается с выходом в костную ткань альвеолы без четких границ, причем ее трансформация в зрелую соединительную ткань задерживается [2, 17]. При гранулематозной форме у верхушки корня пораженного зуба разрастание отграничивается макроорганизмом образованием зрелой волокнистой соединительной ткани в виде капсулы, не имеющей соединения с зубной альвеолой кости. Такое образование называется апикальной гранулемой.

Е. В. Боровский (2003) указывает на то, что размер и форма гранулемы может изменяться. В случае преобладания раздражителей корневого канала происходит активация процесса, что рентгенологически проявляется резорбцией костной ткани, отображающейся потерей четкости контуров очага разрежения и его увеличением. Если же побеждают защитные механизмы, то очаг разрежения костной ткани на рентгенограмме стабилизируется и имеет четкие контуры. Автор считает, что эти изменения являются различными стадиями одного и того же процесса.

В. Боровский (2003) указывает на то, что размер и форма гранулемы может изменяться. В случае преобладания раздражителей корневого канала происходит активация процесса, что рентгенологически проявляется резорбцией костной ткани, отображающейся потерей четкости контуров очага разрежения и его увеличением. Если же побеждают защитные механизмы, то очаг разрежения костной ткани на рентгенограмме стабилизируется и имеет четкие контуры. Автор считает, что эти изменения являются различными стадиями одного и того же процесса.

Таблица 1 Описанные изменения в очаге деструкции согласуются с его морфологической характеристикой, описанной Fisch (1968). Автор выделяет в периапикальном очаге четыре морфологические зоны:

— зону инфекции

— зону разрушения

— зону воспаления

— зону стимуляции.

Изложенные выше морфологические и

рентгенологические обоснования к объединению гранулирующего и гранулематозного периодонтитов в деструктивную нозологическую форму подтверждаются еще и тем, что выбор метода лечения и исход этих периодонтитов не зависит от формы деструкции патологического очага. И при гранулирующем и при гранулематозном периодонтите лечебные мероприятия должны быть направлены на устранение инфекционного очага, снижение инфекционно-токсического, аллергического и аутоиммунного воздействия на организм, предотвращение распространения инфекции [4, 6, 9, 11, 22, 24, 25].

Следует также отметить, что с точки зрения современной стоматологической терминологии в классификации периодонтитов не всегда употребляется слово «верхушечный» для уточнения локализации процесса. Многие специалисты, рассматривая патологию периодонта, понимают локализацию очага деструкции в околоверхушечной или фуркационной зоне зуба. Это объясняется тем, что деструкция, возникающая в маргинальном пародонте, характеризуемая ранее как «маргинальный периодонтит» [5], после принятия классификации заболеваний пародонта в 1986 году диагностируется как локализованный пародонтит [5, 18, 22, 26].

Это объясняется тем, что деструкция, возникающая в маргинальном пародонте, характеризуемая ранее как «маргинальный периодонтит» [5], после принятия классификации заболеваний пародонта в 1986 году диагностируется как локализованный пародонтит [5, 18, 22, 26].

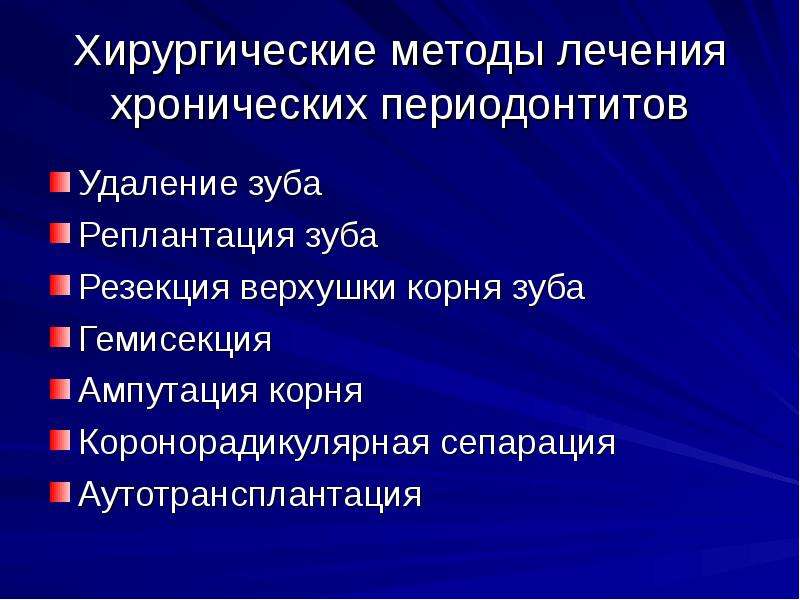

Таким образом, мы считаем целесообразным различать следующие нозологические формы хронических периодонтитов:

— хронический фиброзный периодонтит

— хронический деструктивный периодонтит

— обострившийся хронический периодонтит.

Предложенная систематика была соотнесена нами с

кодами МКБ-10 (табл. 1).

Нами не принят код 04.6 — периапикальный абсцесс со свищем, рекомендуемый некоторыми авторами [21]. Мы считаем необоснованным использовать термин «свищ» для обозначения хронического гранулирующего периодонтита. Свищ наблюдается как при гранулирующем, так и при гранулематозном периодонтитах. Термин же «абсцесс» в Энциклопедическом словаре медицинских терминов (1982 год, том 1) трактуется как «отделяться, нарывать; син.: апостема, гнойник, нарыв», что не всегда соответствует клинической картине гранулирующего периодонтита.

Мы считаем необоснованным использовать термин «свищ» для обозначения хронического гранулирующего периодонтита. Свищ наблюдается как при гранулирующем, так и при гранулематозном периодонтитах. Термин же «абсцесс» в Энциклопедическом словаре медицинских терминов (1982 год, том 1) трактуется как «отделяться, нарывать; син.: апостема, гнойник, нарыв», что не всегда соответствует клинической картине гранулирующего периодонтита.

Известно, что хронический фиброзный периодонтит может являться исходом лечения пульпитов, периодонтитов, травм, функциональной перегрузки пародонта и др. Фиброзные изменения периодонта не имеют собственных клинических проявлений и поэтому по МКБ-10 он может быть отнесен к коду 04.9 — другие неуточ-ненные болезни пульпы и периапикальных тканей.

Гранулирующий и гранулематозный хронические периодонтиты, объединенные термином деструктивный периодонтит, соответствуют коду 04. 5 — хронический апикальный периодонтит (апикальная гранулема).

5 — хронический апикальный периодонтит (апикальная гранулема).

Код 04.7 — периапикальный абсцесс без свища соответствует обострению всех форм хронических периодонтитов.

Таким образом, обоснованная систематика хронических периодонтитов соответствует классификации ВОЗ 10-го пересмотра. Она упрощает клиническую диагностику, ведение документации, внутриведомственный контроль лечения и вневедомственную оценку страховыми компаниями уровня качества лечения (УКЛ).

ЛИTEPATУPA

1. Алимова М.Я., Боровский Е.В., Макеева И.М., Бондаренко И.В. Анализ классификационных систем раздела «Кариес и его осложнения» // Эндодонтия today. — 2008. — №2. — С. 49-54.

2. Бойкова С.П., Зайратьянц О.В. Клиникоморфологическая характеристика и классификация кариеса и его и его осложнений (пульпит, периодонтит, радикуляр-ная киста) в соответствии с требованиями Международной классификации стоматологических болезней // Эндодонтия today. — 2008. — №1. — С. 3-11.

— 2008. — №1. — С. 3-11.

3. Боровский Е.В. Терминология и классификация кариеса зубов и его осложнений // Клиническая стоматология. — 2004. — №1. — С. 6-9.

4. Галанова Т.А., Цепов Л.М., Николаев А.И. Алгоритм лечения хронического апикального периодонтита // Эндодонтия today. 2009. — № 3. — С. 74-78

5. Гофунг Е.М. Учебник терапевтической стоматологии. — М.: Медгиз, 1946. —510 с.

6. Гринин В.М., Буляков Р.Т., Матросов В.В. Пероральная антибактериальная терапия в лечении деструктивных форм верхушечного периодонтита на фоне системного остеопороза. // Эндодонтия today. — 2011. — №1. — С. 49-51

7. Детская терапевтическая стоматология: нац. рук./ Под ред. В.К. Леонтьева, Л.П. Кисельникова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 896 с.

8. ЖурочкоЕ.И., Дегтярева Л.А. Комплексный метод оценки состояния околоверхушечных тканей зуба при хроническом верхушечном периодонтите // Эндодонтия today. — 2008. — № 2. — С. 27-31.

ЖурочкоЕ.И., Дегтярева Л.А. Комплексный метод оценки состояния околоверхушечных тканей зуба при хроническом верхушечном периодонтите // Эндодонтия today. — 2008. — № 2. — С. 27-31.

9. Звонникова Л.В., Георгиева О.А., Нисанова С.Е., Иванов Д.С. Использование современных антиоксидантов в комплексном лечении апикального периодонтита//Эндодонтия today. — 2008. — №1. — С. 85-87

10. Иванов В.С., Овруцкий Г.Д., Гемонов В.В. Практическая эндодонтия. — М.: Медицина, 1984. — 224 с.

11. Лавров И.К. Выбор метода лечения хронического апикального периодонтита у пациентов пожилого возраста в зависимости от сопутствующей патологии//Эндодонтия today. — 2010. — №2. — С. 68-72.

12. Лукиных Л.М., Лившиц Ю.Н. Верхушечный периодонтит. — Нижний Новгород, 1999. — с.

13. -lQ) // Эндодонтия today. — 2QQ9. — №3. — С. 17-2Q.

-lQ) // Эндодонтия today. — 2QQ9. — №3. — С. 17-2Q.

16. Mеждунapoднaя статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем. Ш-й пересмотр. Т.1, Т.2, Т.З. — Женева: Всемирная организация здравоохранения, l995.

17. Мигунов Б.И. Патологическая анатомия заболеваний зубо-челюстной системы и полости рта. — M., 1963. — 136 с.

18. Mumpoнuн A.B., Bopoнuна К.Ю. Опыт эндодонтиче-ского лечения хронического периодонтита при наличии перфорации в области фуркации корней// Эндодонтия today. — 2Qm. — №4. — С. 3-5.

19. Pабуxuна H.A., Apжанuев A.n. Рентгенодиагностика в стоматологии. — M.: Mедицинскoе информационное агентство, 1999. — 452 с.

2Q. Pабуxuна H.A., Гpuгopьянu ЛЛ., Бадалян B.A. Роль рентгенологического исследования при эндодонтическом и хирургическом лечении зубов // Швое в стоматологии. злова. — СПб.: СпецЛит., 2QQ3. — C19Q-195.

злова. — СПб.: СпецЛит., 2QQ3. — C19Q-195.

24. Терапевтическая стоматология: Учебник для студентов медицинских вузов / Под ред. Е.В. Боровского. — M.: Mедицинскoе информационное агентство, 2QQ3. — 64Q с.

25. Терапевтическая стоматология: национальное руководство / Под ред. ЛА. Дмитриевой, ЮМ. Maксимoвскoгo. — M.: ГЭOTAP-Mедиa, 2QQ9. — 912 с.

26. Токмакова С.И., Жукова E.Q, Бондаренко O.B., Сысоева O.B. Оптимизация лечения деструктивных форм хронического периодонтита с применением препаратов гидроокиси кальция // Эндодонтия today. — 2Q1Q. — №4. — С. 61-64.

Информация об авторах: 664079, Иркутск, м-н Юбилейный, 100, ИГИУВ, e-mail: [email protected]

Галина Иннокентьевна Саблина — доцент, к.м.н.,

Петр Алексеевич Ковтонюк — доцент, к. м.н.,

м.н.,

Соболева Наталья Николаевна — заведующий кафедрой, к.м.н., доцент;

Тамара Григорьевна Зеленина — доцент, к.м.н.,

Елена Николаевна Татаринова — ассистент. тел. 89025695566, [email protected]

МКБ-10 код K04.5 | Хронический апикальный периодонтит

ICD-10

ICD-10 is the 10th revision of the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD), a medical classification list by the World Health Organization (WHO).

It contains codes for diseases, signs and symptoms, abnormal findings, complaints, social circumstances, and external causes of injury or diseases.

ATC

The Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification System is used for the classification of active ingredients of drugs according to the organ or system on which they act and their therapeutic, pharmacological and chemical properties.

It is controlled by the World Health Organization Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (WHOCC).

DDD

The defined daily dose (DDD) is a statistical measure of drug consumption, defined by the World Health Organization (WHO).

It is used to standardize the comparison of drug usage between different drugs or between different health care environments.

| Назначение | Групповая принадлежность |

Название лекарственного препарата или средства/ МНН |

Дозировка, способ применения | Разовая доза, кратность и длительность применения |

|

Для обезболивания Выбрать из предложенного: |

Местные анестетики |

Аrticaine + epinephrine |

1:100 000, 1:200 000, 1,7 мл, инъекционное обезболивание |

1:100 000, 1:200 000 По 1,7 мл, однократно |

| Articaine + epinephrine | 4% 1,7 мл, инъекционное обезболивание | По 1,7 мл, однократно | ||

|

Лидокаин/ lidocainum |

2% раствор, 5,0 мл инъекционное обезболивание |

По 1,7 мл, однократно | ||

|

Для антисептической обработки Выбрать из предложенного: |

Хлорсодержащие препараты | Гипохлорит натрия | 3% раствор, обработка кариозной полости и корневых каналов |

Однократно 2-10мл |

|

Хлоргексидина биглюконат/ Хлоргексидин |

0,05% раствор 100 мл, обработка кариозной полости и корневых каналов |

Однократно 2-10мл |

||

| Йодсодержащие препараты |

Йодинол/ Iodinolum |

1% раствор 100 мл, внутриканально |

Однократно 2-3мл |

|

|

Для эндоповязок Выбрать из предложенного: |

Производные фенола | Крезофен | Раствор 13 мл, эндоповязка |

Однократно 1мл |

| Крезодент | Раствор 13 мл, эндоповязка |

Однократно 1мл |

||

| Для химической обработки корневых каналов Выбрать из предложенного: | Препараты на основе ЭДТА | Канал плюс |

Гель 5г внутриканально |

Однократно необходимое количество |

| МД-гель-крем |

Гель 5г , внутриканально |

Однократно необходимое количество | ||

| RC-PREP |

Гель 10г внутриканально |

Однократно необходимое количество | ||

| Для временной обтурации корневых каналов Выбрать из предложенного: | Временные пломбировочные материалы для корневых каналов | Абсцесс-ремеди |

Порошок 15 мг, жидкость 15 мл, внутриканально |

Однократно 2-3 капли жидкости смешать с порошком до пастообразной консистенции |

| Иодент | Паста 25 мг, внутриканально | Однократно необходимое количество | ||

| Демеклоциклин+Триамцинолон |

паста 5 г внутриканально |

Однократно необходимое количество | ||

| Водная суспензия гидроксида кальция |

Порошок 100г, дистиллированная вода 5мл внутриканально |

Однократно 0,05 мл дистиллированной воды смешать с порошком до пастообразной консистенции | ||

| Постоянные пломбировочные материалы для корневых каналов Выбрать из предложенного: | эвгенолсодержащие | Эндофил |

Порошок 15г, жидкость 15 мл внутриканально |

Однократно 2-3 капли жидкости смешать с порошком до пастообразной консистенции |

| Эндометазон |

Порошок 15г, жидкость 15мл внутриканально |

Однократно 2-3 капли жидкости смешать с порошком до пастообразной консистенции | ||

| на основе эпоксидных смол | АН плюс |

Паста А 4 мг Паста В 4 мг внутриканально |

Однократно 1:1 |

|

| АН-26 |

Порошок 8г, паста 7,5г внутриканально |

Однократно 1:1 | ||

| кальцийсодержащий | Сиалапекс |

Базовая паста 12г Катализатор 18г внутриканально |

Однократно 1:1 |

|

| на основе резорцин-формалина | Резодент |

Порошок 20г, жидкость лечебная 10мл, жидкость для отверждения 10 мл внутриканально |

Жидкости 1:1 и смешать с порошком до пастообразной консистенции |

|

| Для наложения изолирующей прокладки Выбрать из предложенного: |

Стеклоионо мерные цементы под пломбировочные материалы светового и химического отверждения |

Кетак моляр | Порошок А3 – 12,5г, жидкость 8,5мл. Изолирующая прокладка | Однократно 1 каплю жидкости смешать с 1 мерной ложкой порошка до пастообразной консистенции |

| Кавитан плюс |

Порошок 15г, жидкость 15мл Изолирующая прокладка |

Однократно 1 каплю жидкости смешать с 1 мерной ложкой порошка до пастообразной консистенции | ||

| Ионосил |

паста 4г, паста 2,5г Изолирующая прокладка |

Однократно необходимое количество | ||

| Цинк-фосфатные цементы под пломбировочные материалы химического отверждения | Адгезор |

Порошок 80г., жидкость 55г Изолирующая прокладка |

Однократно 2,30г порошка на 0,5 мл жидкости замешать |

|

| для наложения постоянной пломбы композитные пломбировочные материалы Выбрать из предложенного: |

Светового отверждения |

Филтек Z 550 |

4,0г пломба |

Однократно Средний кариес – 1,5г, Глубокий кариес – 2,5г, пульпит, периодонтит – 6,5г |

| Харизма |

4,0г пломба |

Однократно Средний кариес – 1,5г, Глубокий кариес – 2,5г, пульпит, периодонтит – 6,5г |

||

| Филтек Z 250 |

4,0г пломба |

Однократно Средний кариес – 1,5г, Глубокий кариес – 2,5г, пульпит, периодонтит – 6,5г |

||

| Филтек ультимат |

4,0г пломба |

Однократно Средний кариес – 1,5г, Глубокий кариес – 2,5г, пульпит, периодонтит – 6,5г |

||

| Химического отверждения | Харизма |

Базовая паста 12г катализатор 12г пломба |

Однократно 1:1 |

|

| Эвикрол |

Порошок 40г, 10г, 10г, 10г, жидкость 28г, пломба |

Однократно 1 каплю жидкости смешать с 1 мерной ложкой порошка до пастообразной консистенции | ||

| Адгезивная система для наложения пломбы из композита светового отверждения | Выбрать из предложенного: | Syngle Bond 2 |

жидкость 6г в кариозную полость |

Однократно 1 капля |

| Prime&Bond NT |

жидкость 4,5 мл в кариозную полость |

Однократно 1 капля |

||

| Для кондиционирования эмали и дентина | Эйч гель |

гель 5г в кариозную полость |

Однократно Необходимое количество |

|

| Для наложения временной пломбы Выбрать из предложенного: | Временные пломбировочные материалы | Искусственный дентин |

Порошок 80г, жидкость – дистиллированная вода в кариозную полость |

Однократно 3-4 капли жидкости смешать необходимым количеством порошка до пастообразной консистенции |

| Дентин-паста MD-TEMP |

Паста 40г в кариозную полость |

Однократно необходимое количество | ||

|

Для отделки пломбы Выбрать из предложенного: |

Абразивные пасты | Депурал нео |

Паста 75г для полирования пломбы |

Однократно необходимое количество |

| Супер полиш |

Паста 45г для полирования пломбы |

Однократно необходимое количество |

Классификация периодонтитов: код по мкб–10

Неоднозначные трактовки форм воспаления периодона и основных методов лечения породили множество классификаций, предложенных ведущими мировыми специалистами в этой области стоматологии.

Периодонтит — воспалительное заболевание периодонта, т.е. соединительных тканей, окружающих корень зуба.

Классифицировать периодонтиты по ряду признаков необходимо потому, что при разных формах течения данного заболевания лечебные тактики могут иметь значительные отличия.

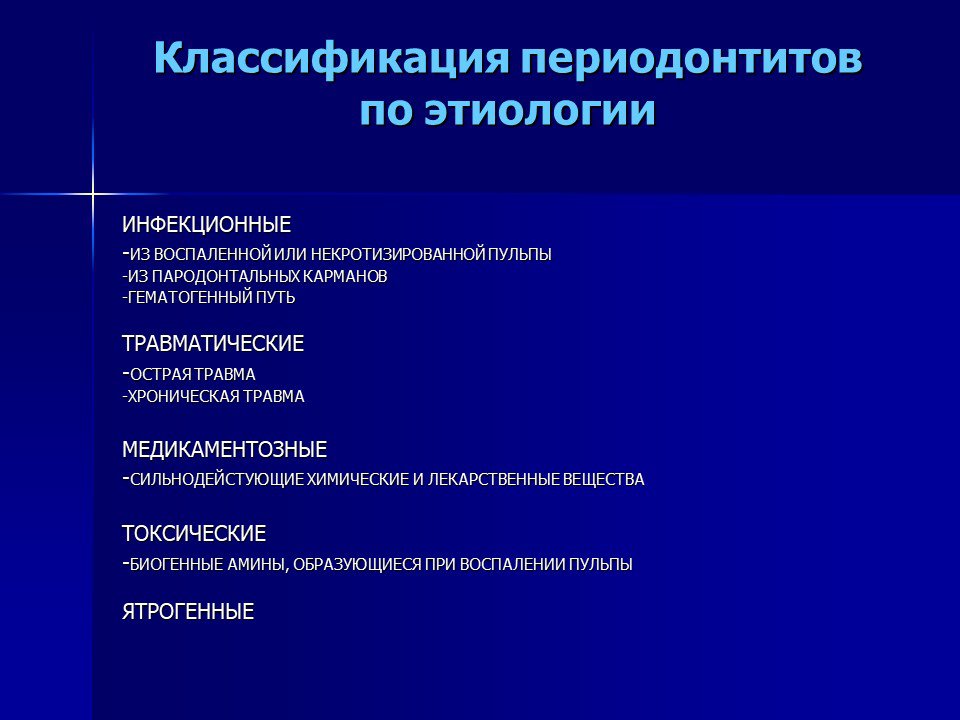

Классификация по происхождению ↑

Инфекционный

Данная форма периодонтита является самой распространённой. Причиной его возникновения является микрофлора, чаще всего проникающая в периодонт из корневого канала через верхушечное отверстие.

Верхушечный ериодонтит

Другими путями инфицирования являются маргинальный (краевой) периодонт (при глубоких зубодесневых и костных карманах) и периодонт соседнего зуба (при образовании кисты значительного размера, разросшейся до вовлечения в процесс корней соседних зубов).

Маргинальный и боковой периодонтиты

Возможность попадания микрофлоры в область периодонта с током крови рядом врачей расценивается как маловероятная и обычно допускается при периодонтитах с невыясненной этиологией (причиной).

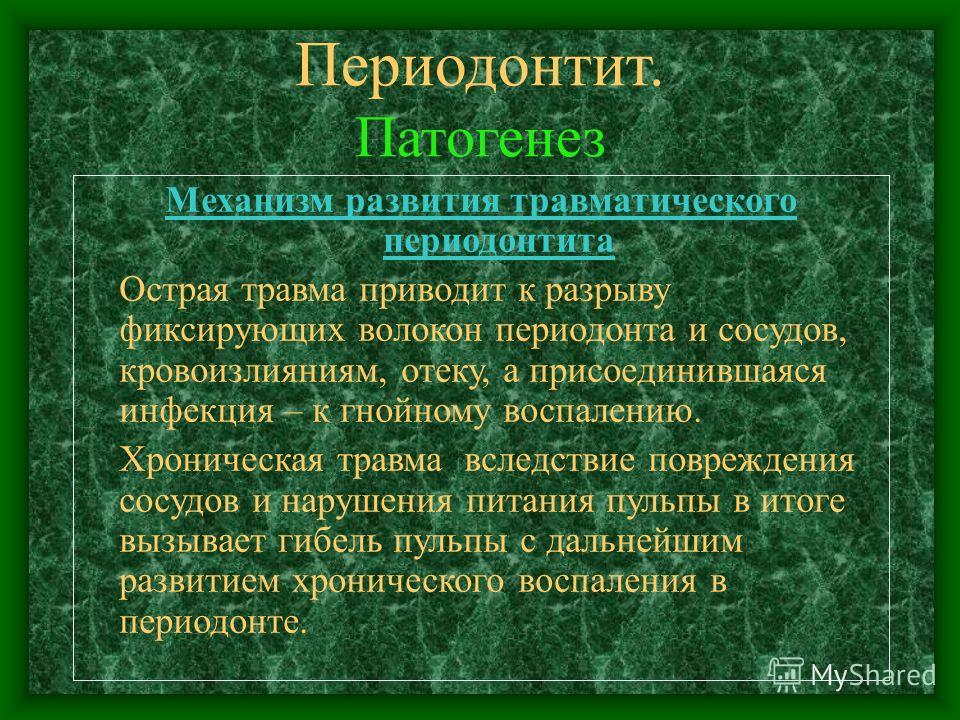

Травматический

Возникает при воздействии на периодонт нагрузки, превышающей его физиологические возможности.

Такая перегрузка может быть острой и кратковременной (удар, ушиб) или хронической (перегруженность зуба выступающей пломбой, несъёмным или съёмным протезом, при нарушении прикуса, при вредных привычках — удерживать курительную трубку передними зубами, и т.п.).

Травма периодонта зависит не только от интенсивности травмирующего фактора, но и от состояния самого периодонта. Если периодонт сильно повреждён или значительно утрачен, например, вследствие пародонтоза, то даже нормальная, физиологичная нагрузка может стать травмирующей.

Медикаментозный

Возникает при раздражающем воздействии на периодонт медицинских препаратов. Это может быть действие ошибочно применённых веществ, не предназначенных для использования в полости рта, или необходимых препаратов, но с нарушением требуемой технологии или рекомендуемой концентрации.

Медикаментозный (мышьяковистый) периодонтит

Вызвать медикаментозный периодонтит могут устаревшие методы лечения (при обработке каналов по Дубровину раствором «царской водки»), длительное наложение мышьяковистых паст при лечении пульпита.

При нарушении технологии внутриканального отбеливания также могут возникнуть нежелательные осложнения в виде периодонтита.

Травматический и медикаментозный периодонтиты первое время могут вести себя как асептические, но лёгкое присоединение инфекции быстро переводит эти формы воспаления в инфекционную.

Видео: периодонтит

Классификация периодонтитов по МКБ-10 (ВОЗ) ↑

Международная организация подошла к классификации периодонтитов всесторонне. Она предложила классификацию, которая учитывает не только острое или хроническое течение заболевания, но и наиболее часто встречающиеся виды осложнений.

Такой подход к обследованию и лечению различных форм периодонтитов помогает более полно воздействовать на все механизмы развития патологического процесса, а также объединять действия различных специалистов (например, стоматолог-терапевт, стоматолог-хирург и ЛОР).

В МКБ-10 периодонтиты обозначены в разделе К04 — болезни периапикальных тканей.

К04.4 Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения

Острый апикальный периодонтит — один из классических вариантов, с чётко обозначенными причиной и клиническими проявлениями. Первоочередная задача врача — снятие остроты процесса, а также источника инфицирования.

К04.5 Хронический апикальный периодонтит

Апикальная гранулёма — имеется давний очаг инфекции. При большом размере гранулёмы следует рассматривать и хирургические методы лечения, например резекцию, усечение корневой верхушки

Апикальная гранулема

К04.6 Периапикальный абсцесс со свищом:

- дентальный

- дентоальвеолярный,

- периодонтальный абсцесс пульпарного происхождения.

Свищи разделяются в зависимости от того, с чем имеется сообщение:

- К04.60 Имеющий сообщение [свищ] с верхнечелюстной пазухой.

- К04.61 Имеющий сообщение [свищ] с носовой полостью.

- К04.62 Имеющий сообщение [свищ] с полостью рта.

- К04.63 Имеющий сообщение [свищ] с кожей.

- К04.69 Периапикальный абсцесс со свищом неуточнённый.

Свищ, имеющий сообщение с полостью рта (слева) и с кожей (справа)

Эти диагнозы подразумевают возможность тесного сотрудничества со специалистами по лечению ЛОР-органов. Если есть свищевой ход в гайморову пазуху, без гайморита никак не обойдётся.

Если процесс давний, застарелый, то вполне возможно, что и свищ сформирован и после ликвидации причины сам уже не рассосётся. Следует подумать о хирургическом иссечении.

К04.7 Периапикальный абсцесс без свища

- Дентальный абсцесс,

- Дентоальвеолярный абсцесс,

- Периодонтальный абсцесс пульпарного происхождения,

- Периапикальный абсцесс без свища.

К04.8 Корневая киста

- К04.80 Апикальная и боковая.

Киста зуба

Корневая киста требует либо длительного воздействия, либо более решительного (хирургического).

При консервативном лечении следует дренировать кистозную полость, а также ликвидировать микрофлору, поддерживающую рост кисты. Кроме того, необходимо разрушит внутреннюю выстилку кисты, дав возможность восстановлению костной ткани.

По Лукомскому ↑

Классификация по Лукомскому на сегодняшний день является наиболее востребованной в практической стоматологии. При небольшом объёме она охватывает и характеризует все клинически значимые формы периодонтитов, при диагностике и лечении которых могут быть принципиальные различия.

Острый периодонтит

Острый периодонтит разделяется на:

- серозный. Жалобы на дискомфорт или болезненность, усиливающиеся при постукивании по зубу. Возможно чувство распирания. Интенсивность жалоб постепенно нарастают. При осмотре выявляется большая пломба или значительный дефект коронки зуба, зондирование и термопроба которого безболезненны.

- гнойный. Жалобы на сильную, рвущую, пульсирующую боль, значительно увеличивающуюся при малейшем прикосновении к зубу (при закрывании рта). Возможен отёк прилежащих мягких тканей, а также увеличение и болезненность ближайших лимфатических узлов. Нередко острый гнойный периодонтит сопровождается общими расстройствами организма: слабостью, повышением температуры, ознобом.

Хронический периодонтит

Хронические формы периодонтитов могут являться следствием острых, но могут возникать и как изначально хронические. Жалобы обычно не выражены или весьма незначительны, например, в виде лёгкой болезненности при постукивании по зубу.

Зуб может иметь большую пломбу или быть сильно разрушен, часто изменён в цвете.

Хронический периодонтит

Основным методом диагностики хронических периодонтитов является рентгенография, она же является и методом дифференциальной диагностики между отдельными формами хронических воспалений периодонта.

Гранулирующий

Гранулирующий периодонтит

Рентгенологически проявляется неравномерным расширением периодонтальной щели в области верхушечного отверстия. Расширение не имеет чётких контуров, размеры колеблются от 1–2 до 5–8 мм.

Гранулематозный

Гранулематозныей периодонтит

На снимке выглядит как округлый очаг разрушения костной структуры с чёткими, контрастными краями.

Может располагаться как в области верхушки корня, соприкасаясь с ней, так и окаймлять значительную часть нижней трети корня зуба. При дальнейшем прогрессировании процесса перерастает в околокорневую кисту.

Фиброзный

Проявляется в виде равномерного расширения периодонта либо только в области верхушки корня, либо на всём протяжении. При этом часто костная стенка лунки зуба не имеет признаков разрушения.

Если такой процесс наблюдается у зуба, ранее подвергнутому эндодонтическому лечению, если жалоб нет и состояние корневой пломбы не вызывает нареканий, то проведения лечения не требуется.

Хронический в стадии обострения

Клинически проявляется как острый периодонтит, но имеет рентгенологические признаки хронического. Часто сопровождается появлением припухлости (периоститом) и/или наличием свищевых ходов с активным гнойным отделяемым.

Хронический периодонтит — серьёзное осложнение не лечённого, или не вылеченного кариеса. Он является источником очень активной микрофлоры, способной дать как местные осложнения (периостит, остеомиелит, абсцессы и флегмоны челюстно-лицевой области), так и нанести общий вред организму (сепсис).

Особенно опасны периодонтальные очаги во время беременности. Поэтому задача каждого человека — не допускать появления любых форм периодонтитов и своевременно обращаться к стоматологу для оказания квалифицированной помощи.

Источник: http://zubzone.ru/lechenie-zubov/periodontit/klassifikacija-periodontitov.html

Как разобраться в формах периодонтита: классификация поможет в лечении болезни?

В соответствии с ней недуг относится к категории болезней периапикальных тканей (К04). Выделяются следующие основные формы периодонтита согласно этой классификации:

-

Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения — К04.4. Это наиболее типичная разновидность патологии с чётко выраженным проявлением.

Развивается она в 2 этапа. На первой стадии появляются продолжительный, ноющий болевой синдром. Вторая стадия характеризуется интенсивными, непрерывными болями, усиливающимися при любом прикосновении.

Появляется отёк тканей, зуб приобретает подвижность. Болезнь протекает с ухудшением общего состояния, головной болью, повышением температуры тела выше 37,5 ºС. В крови обнаруживается лейкоцитоз и увеличенная СОЭ.

-

Хронический апикальный периодонтит (код К04.5). Основным очагом поражения при это форме периодонтита становится апикальная гранулёма, но воспалительный процесс протекает медленно с чередованием стадий обострения и ремиссии.

Хроническая форма периодонтита чаще всего становится следствием невылеченного острого периодонтита, но может иметь и первичную этиологию. На стадии ремиссии симптоматика выражена нечётко: почернение зуба, небольшой болевой синдром при надавливании. А период обострения проявления аналогичен острой форме патологии.

Помимо 2 основных форм МКБ-10 выделяют характерные осложнения болезни. Отдельно классифицируется абсцесс периапикального типа с образованием свища (код К04.6) и без него (код К04.

7). Свищ может соединяться с носовой или ротовой полостью, достигать кожного покрова или верхнечелюстной пазухи. Кроме того, выделяется корневая киста (код К04.8) бокового или апикального типа.

Виды болезни по ММСИ

Наиболее часто обнаруживается верхушечная разновидность периодонтита, которая возникает в результате проникновения инфекции по корневым каналам через отверстия в их верхней части. В начальный период поражается корневая верхушка, но постепенно процесс переходит на периодонт.

Классификация по ММСИ предусматривает выделение разных видов периодонтита по клиническому течению:

-

Острый верхушечный — продолжительность может составлять от 2 до 10 суток, отмечается выраженное проявление всех симптомов: ноющая боль, отёк, покраснение, общая интоксикация.

В развитии острой формы прослеживаются 2 основные фазы: серозная и гнойная.

- Хронический верхушечный — этот вид периодонтита характеризуется вялотекущим воспалительным процессом с отсутствием ярко выраженных симптомов. В зависимости от локализации очага поражения и степени его выделяется несколько разновидностей этой формы патологии. В основном болезнь определяется по изменению цвета зуба и небольших болевых ощущениях при надавливании на него.

- Хронический на стадии обострения — данный вид хронического периодонтита возникает при появлении выраженных нарушениях ткани периодонта. Деструкция часто обнаруживается по глубоким полостям кариозного типа. Симптоматика во многом аналогична острой форме патологии, но боль при резком нажатии обычно менее интенсивна. Характерно также отсутствие реакции тканей на температурное воздействие.

Важно! Выявление формы заболевания помогает оптимизировать методику лечения.

При своевременном диагностировании проводится терапевтическое воздействие, направленное на прекращение воспаления, очистку, дезинфекцию и закрытие каналов. В запущенной стадии необходимо хирургическое вмешательство.

Вам также будет интересно:

Формы недуга в зависимости от патогенеза и этиологии

Патогенез и клиническая картина периодонтита во многом определяются его этиологией, т. е. причинами возникновения воспалительной реакции. По данному признаку проводится следующая классификация форм периодонтита.

Инфекционный

Это наиболее распространённая разновидность недуга, вызываемая проникновением патогенных микроорганизмов в периодонт. Процесс провоцируется токсинами, вырабатываемыми ими.

Источником поражения при данном виде периодонтита могут стать: продолжительный пульпит, гайморит, кариес и другие очаги инфекции, расположенные в ротовой полости.

Травматический

Механические воздействия, способные повредить ткани периодонта, могут стать причиной возникновения воспалительного процесса. Такой механизм характерен для ударов и ушибов при драках, падениях, ДТП. В группу повышенного риска попадают чрезмерно активные дети и спортсмены. Травмы могут наноситься и сопряжёнными зубами при неправильном протезировании или пломбировании.

Медикаментозный

Данный вид периодонтита развивается в результате химического воздействия некоторых медикаментозных средств и врачебных ошибок. Наиболее опасно влияние мышьяка, используемого при лечении зубов. Чрезмерная продолжительность или передозировка пасты могут привести к химическому поражению ткани периодонта.

- Похожее воздействие способны оказывать некоторые сильные антибиотики при их длительном приёме.

- Плохая очистка каналов при проведении лечения порой формирует очаги нагноения, которые провоцируют воспалительную реакцию.

- Этиология периодонтита может основываться и на аллергии к некоторым ингредиентам лекарственных препаратов.

Иногда причины возникновения заболевания не удаётся выявить, и тогда речь идёт о ятрогенной разновидности.

Следует также отметить, что вероятность развития любой из перечисленных форм болезни увеличивается у курящих людей.

При активном курении на зубной эмали образуется плёнка, содержащая патогенные составляющие, например, Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa.

Классификация хронической формы болезни по МГМСУ

В РФ наиболее часто используется классификация по Лукомскому, предусматривающая разделение острой и хронической форм недуга на несколько разновидностей. Каждая из них имеет специфические признаки. Хроническая патология подразделяется на следующие подвиды:

- Фиброзный — данная форма периодонтита развивается без выраженных проявлений симптомов. Патология обусловлена расширением периодонта, как правило, в верхней зоне, что и выявляется при рентгенографии. Болевой синдром отсутствует, что осложняет диагностирование. Болезнь можно выявить по изменению цвета зуба и появления неприятного запаха изо рта.

- Гранулирующий — характеризуется определённой активностью процесса, что ведёт к разрушению костной ткани с формированием рыхлой грануляции. Появляется болевой синдром небольшой интенсивности с периодическим усилением при надкусывании. В тканях периодонта формируется свищ, что вызывает ощущение распирания. Прилегающий участок десны отекает и краснеет. Свищи имеют тенденцию исчезать, но затем появляться снова.

- Гранулёматозный — данный вид периодонтита выявляется по характерной, округлой полости в периодонте с грануляциями, имеющими чёткие границы. Размер её не превышает 5 мм. При больших размерах речь может идти о кисте, но, в отличие от неё, гранулёма не вызывает болевого синдрома, что затрудняет диагностирование.

Фото 1. Так выглядит гранулематозная стадия периодонтита: на десне верхней челюсти заметна небольшая гранулема.

Патология выявляется при проведении рентгенографии. Среди симптомов можно выделить изменение цвета зуба и небольшое болевое ощущение при постукивании по нему или резком надкусывании.

Важно! Из всех разновидностей хронического периодонтита самым активным признаётся гранулирующий тип, который способен вызывать заметный болевой синдром.

В целом хроническая форма опасна своими обострениями. Они характерны для гранулирующего и гранулёматозного течения, и крайне редко обнаруживаются при фиброзном типе заболевания.

Стадии острого периодонтита

В соответствии с классификацией Лукомского выделяются такие варианты течения острой формы недуга.

Серозный

Представляет собой начальную стадию воспалительной реакции. Симптоматическое проявление усиливается достаточно стремительно. Характерно нарастание болевых ощущений.

Периодические боли при надкусывании переходят в непрерывный болевой синдром ноющего характера. При надавливании он становится нестерпимым.

Постепенно разрушаются связки, фиксирующие зуб в альвеоле, что приводит к его расшатыванию. Начинают разрушаться и деградировать окружающие костные ткани.

Гнойный

При отсутствии лечения серозная стадия трансформируется в гнойную фазу. На этом этапе в периодонте начинает накапливаться гнойный экссудат, причём гной не находит путей для оттока. В результате такая масса попадает в кровяное русло и вызывает интоксикацию всего организма.

Ухудшается общее самочувствие: недомогание, головная боль, повышение температуры тела, озноб. Зуб становится крайне болезненным, а боли приобретают пульсирующий характер.

Появляется ощущение, будто он вылез наружу и уже не вписывается в зубной ряд. Усиливается подвижность зуба и отёчность мягких тканей.

Обнаруживается увеличение ближайших лимфатических узлов, что свидетельствует о попадании гноя в лимфу.

Через несколько дней проявление острой формы стихает, но это не означает, что болезнь прошла сама. Самый вероятный итог — переход острого периодонтита в хроническое течение.

Степени тяжести

Заболевание разных типов может протекать с различной стадией тяжести:

- Лёгкая — симптомы практически не ощущаются. Нет болевого синдрома, даже при надавливании. Можно обнаружить небольшие зубодесневые карманы и изменение цвета зуба. Возможна слабая, периодическая кровоточивость дёсен.

-

Средняя — возникают болезненные ощущения, усиливающиеся при надкусывании, надавливании и температурном воздействии.

Зубодесневой карман увеличивается до глубины 5—6 мм. Дёсны часто кровоточат, а сам зуб становится подвижным.

- Тяжёлая или запущенная — болевой синдром становится постоянным, возникает отёк мягких тканей. Зубы сильно шатаются и могут выйти из общего ряда. Глубина зубодесневого кармана превышает 7 мм. При надавливании может появляться гнойный экссудат.

Схема лечения существенно зависит от степени тяжести течения болезни. Если на первых двух стадиях обеспечивается терапевтическое лечение, то запущенная форма требует чаще всего хирургического вмешательства.

Чем чревата запущенная стадия

Отсутствие лечения, особенно при тяжёлой степени поражения, чревато серьёзными последствиями. Можно отметить такие опасные осложнения периодонтита: абсцессы, шейная флегмона, остеомиелит, гайморит, кистозные образования, сепсис.

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как лечение периодонтита зависит от его стадии.

Общепринятые методики классификации периодонтита разрабатываются не ради статистики, а для практического использования. Они позволяют более полно понять происходящий процесс, его природу и возможные осложнения. Точная диагностика типа патологии с детализацией этиологии и клинической картины даёт возможность применить оптимальную схему лечения.

Источник: https://32zuba.guru/periodontit/klassifikatsiya/

Классификация периодонтитов

Последнее обновление: 14.10.2019

Разработка единой типологии воспалительных заболеваний периодонта на сегодняшний день остается одним из важных вопросов стоматологии. Врачи-клиницисты не перестают говорить о необходимости универсальной классификации периодонтита.

Тем не менее, до сих пор такая классификация не была выработана. Это связано, в том числе, с пробелами в используемых методах диагностики периодонтита. Применяемые сегодня методики не всегда позволяют выявлять клинические корреляции при обнаружении симптомов заболевания и прояснять природу морфологических изменений.

Мировые классификации периодонтитов

Сейчас в медицине применяется целый ряд различных типологий. Одной из наиболее распространенных является классификация периодонтита по МКБ-10, предложенная ВОЗ и обладающая рядом серьезных достоинств. Также в разных странах используются и другие системы, основанные на характерных признаках и разработанных методиках. Каждая из таких типологий имеет как свои преимущества, так и недостатки и противоречия с другими типологиями.

Например, российские стоматологи для диагностики и лечения применяют методику, согласно которой периодонтит классифицируется по характеру проявлений: острый, хронический или обострение хронического, а также по степени тяжести: серозный или гнойный. Также учитывается форма течения заболевания в случае его обострения, и такие разновидности патологии, как фиброзный, гранулирующий и гранулематозный периодонтит.

Данная классификация, именуемая классификацией по Лукомскому, является наиболее широко применяемой на территории России и СНГ, наряду с классификацией по МКБ-10. Еще одна распространенная типология — определение типа заболевания на основе его происхождения или этиологии. Для лучшего понимания используемых систем классификации следует познакомиться с каждой из них подробнее.

По происхождению (этиологии)

Периодонтит — это заболевание, проявляющееся в воспалении тканей, окружающих корень зуба, и разрушении околозубной костной ткани.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-rh-u1xAdys

Существует три основных причины, вызывающее данную патологию:

- инфекция;

- травма;

- медикаментозное воздействие.

Инфекционный периодонтит развивается вследствие проникновения бактерий в костные ткани. Вредоносные микроорганизмы вырабатывают токсины, что приводит к развитию воспалительных процессов.

Чаще всего патологическая микрофлора проникает в периодонт через верхушечное отверстие корневого канала. При наличии глубоких зубодесневых карманов инфицирование происходит через краевой или маргинальный периодонт, а также причиной воспаления может стать периодонт соседнего зуба.

Причиной травматического периодонтита, как видно из названия, является травматическое воздействие на околозубную ткань. Патология может развиться вследствие сильной разовой травмы, например, удара или ушиба.

Но микротравмы с невысокой интенсивностью воздействия могут быть не менее опасными, если наносятся регулярно на протяжении длительного времени.

Источниками таких травм обычно становятся следующие факторы:

- выступающие пломбы;

- перегрузка зубного ряда;

- «прямой прикус»;

- вредные привычки, к которым относятся, например, привычка грызть карандаш или откусывать зубами нитки.

Еще одна возможная причина развития периодонтита — медикаментозная.

Этот тип заболевания связан с воздействием на периодонт сильных химических веществ, например, мышьяковистой пасты, применяемой стоматологами для девитализации пульпы.

Чаще всего медикаментозный периодонтит развивается вследствие применения препаратов, не предназначенных для использования в полости рта, либо применяемых с нарушением концентрации или установленной технологии.

Классификация периодонтита по Лукомскому

Эта типология получила широкое применение в практической стоматологии и является наиболее распространенной на постсоветском пространстве. Ее неоспоримым преимуществом является то, что, будучи достаточно лаконичной, классификация Лукомского содержит все клинически значимые формы периодонтитов, между которыми могут быть коренные различия при диагностике и лечении.

В рамках данной типологии периодонтит делится на две основных разновидности: острый и хронический. Острая форма в свою очередь может быть:

Хронический периодонтит подразделяется на:

- фиброзный;

- гранулирующий;

- гранулематозный.

Острый периодонтит

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ppWQTRJxnGI

Основной симптом острого периодонтита — непрекращающаяся резкая боль в зоне воспаления, повышенная чувствительность при соприкосновении больного зуба со здоровыми. Продолжительность этой стадии заболевания составляет до двух недель

Первая фаза периодонтита — серозная, она представляет собой начальный этап в развитии заболевания. Обычно в этот период патология выражается в появлении сильных болевых ощущений в зубе и воспалении слизистой оболочки вокруг него. В некоторых случаях возникает ощущение распирания, общая реакция организма отсутствует.

При серозном периодонтите не наблюдается иррадиации — распространения болезненности за пределы участка, пораженного заболеванием. Если боль иррадиирует, приобретает характер рвущей и пульсирующей, это говорит о переходе воспаления в гнойную стадию.

На этом этапе заболевания дискомфорт усиливается, начинает выделяться гнойный экссудат. Болезненные ощущения вызывает даже слабое прикосновение к пораженному зубу. Кроме того, воспаление периодонта приводит к ослаблению фиксации зуба, он начинает шататься. Рентгеновское обследование не выявляет изменений.

При гнойном периодонтите нередко наблюдается общее расстройство организма, характеризующееся следующими проявлениями:

- увеличение и болезненность лимфатических узлов;

- головные боли;

- повышение температуры до 39 градусов;

- общее ощущение слабости, озноб.

Если больной откладывает посещение врача, то через полторы-две недели после начала заболевания острая стадия переходит в хроническую.

Хронический периодонтит

Как уже было сказано выше, основная причина развития хронического периодонтита — пренебрежение лечением заболевания в острой стадии.

Тем не менее, в некоторых случаях данная патология может изначально развиваться как хроническая. Классификация этой формы заболевания выполняется в зависимости от характера и глубины повреждений костной ткани и периодонта.

При такой патологии нередко наблюдается сильное разрушение зуба и значительное изменение его цвета.

Первый тип заболевания — фиброзный периодонтит. Пациенты, страдающие этой патологией, как правило, не испытывают болевых ощущений. Это, а также тот факт, что фиброзная форма часто имеет те же клинические проявления, что и гангренозный пульпит, значительно затрудняет ее диагностику.

Основные отличительные особенности фиброзного периодонтита:

- изменение цвета зубов;

- наличие сильных кариозных полостей;

- обследование посредством зондирования, перкуссии, с применением температурных раздражителей не вызывает болезненности;

- часто наблюдается омертвение пульпы;

- на рентгеновских снимках отчетливо заметно расширение периодонтальной щели на верхней части корня либо на всем его протяжении, костная стенка зубной лунки не разрушена.

Часто фиброзный периодонтит возникает при перегрузке или вследствие утраты пациентом значительной части зубов. Также он может развиваться после эндодонтического лечения, но если пациент не испытывает дискомфорта и состояние пломбы не вызывает вопросов, лечение не требуется.

Гранулирующий периодонтит может выражаться в слабой болезненности, в том числе при соприкосновении больных и здоровых зубов. Часто это сопровождается образованием абсцессов и грануляционной ткани, которые со временем проходят.

Развитие данной формы заболевания может также вызывать гиперемию десны вокруг пораженного зуба, которая наблюдается при воздействии на десну концом инструмента.

Присутствует чувствительность и болезненная реакция при перкуссии зуба, увеличиваются регионарные лимфоузлы.

Рентгеновское обследование, как правило, показывает неравномерное разрежение костной ткани в зоне верхушечного отверстия. Расширение может составлять от одного-двух до пяти-восьми миллиметров, контур нечеткий.

Третья разновидность периодонтита — гранулематозный. Обычно он также протекает без выраженных симптомов. Часто в анамнезе пациентов с гранулематозным периодонтитом присутствуют перенесенные патологии периодонта и боли, связанные с развитием пульпита. Также данная форма периодонтита может иметь следующие признаки:

- отсутствие кариозной полости в пораженном зубе;

- изменение цвета зубной коронки;

- наличие кариозной полости и каналов с распавшейся пульпой;

- некачественно вставленная пломба.

На рентгене гранулематозный периодонтит проявляется в виде разрежений костной ткани округлой формы с четко очерченным контуром. Может быть виден как в зоне верхушки зуба, так и в зоне корня, часто сопровождается гиперцементозом боковых отделов. При надлежащем лечении возможен переход в фиброзную форму, в противном случае патология приводит к образованию корневой кисты.

И, наконец, существует еще одна, особая форма периодонтита — когда хроническое заболевание переходит в стадию обострения. От острой формы она отличается наличием признаков деструктивных изменений на рентгеновском снимке.

Классификация периодонтита по МКБ-10

Еще одна распространенная типология была предложена Всемирной организацией здравоохранения и сегодня признана стоматологами всего мира. Она учитывает форму протекания болезни и наиболее частые осложнения. Данная классификация включает следующие разновидности:

- острый верхушечный;

- хронический верхушечный;

- периапикальный абсцесс с образованием свища;

- периапикальный абсцесс без образования свища;

- радикулярная (прикорневая) киста;

- неуточненные заболевания пульпы зуба.

Лечение и профилактика периодонтита

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yNywXNvHnYs

Воспаление периодонта является источником активной микрофлоры, способной вызвать тяжелые осложнения как местного, так и общего характера. Наибольшую опасность очаги периодонтита представляют при беременности. Поэтому при появлении малейших симптомов, указывающих на наличие этого заболевания, необходимо обратиться к врачу.

Как известно, самый надежный и требующий наименьших затрат способ предотвращения заболевания — это его профилактика. Намного проще соблюдать несложные правила ухода за зубами и полостью рта, чем тратить время и деньги на дорогостоящее лечение запущенной патологии. Чтобы предотвратить образование периодонтита, необходимо следовать всего нескольким рекомендациям:

- не забывайте чистить зубы два раза в день. Для лучшей эффективности можно пользоваться электрической зубной щеткой. Также мы рекомендуем использовать лечебно-профилактические пасты «АСЕПТА», которые предохраняют зубы от кариеса, укрепляют эмаль, успокаивают и защищают десны;

- ешьте меньше сладкого. Чрезмерное употребление простых углеводов способствует не только набору веса, но и усиленному образованию зубного камня. Достаточное количество в рационе овощей, фруктов и белковых продуктов необходимо для поддержания зубов в хорошем состоянии;

- регулярно посещайте стоматолога, а именно – не реже двух раз в год. Даже если вам кажется, что поводов для беспокойства нет, необходимо, чтобы в этом убедился специалист. Кроме того, для качественной профилактики периодонтита необходимо регулярно удалять зубные отложения.

Если же у вас все-таки развилось воспаление околозубных тканей, воспользуйтесь бальзамом для десен и гелем для десен с прополисом «АСЕПТА». Данные средства не являются полноценной заменой лечения, назначенного стоматологом, но будут хорошей помощью в исцелении от заболевания.

Бальзам способствует устранению болезнетворных бактерий и запаха изо рта, а также снимает воспаление и кровоточивость. Гель оказывает выраженное противовоспалительное воздействие, успокаивает десны и снимает чувствительность. «АСЕПТА» — залог здоровых зубов и полноценной жизни без боли и дискомфорта!

Клинические исследования

Многократно проведенные клинические исследования доказали, что применение геля для дёсен с прополисом АСЕПТА в течение недели позволяет снизить воспаление дёсен на 31%.

Отзывы потребителей

lapkaa (otzovik.com)

«Пару дней назад почувствовала некоторой дискомфорт во рту. Десны ныли постоянно, немного жгло и пощиповало, усилилась чувствительность, сразу понятно что во рту что-то не то…

У меня раньше уже было такое то десна опушали то кровоточили, так что мучаюсь я так давно. Не так давно мне стаматолог посоветовала гель для десен с прополисом «Асепта».

Гель бело-желтоватого цвета, достаточно густой-вязкой консистенции. Вкус довольно приятный, чуть-чуть сладковатый. Рекомендуется наносить на дёсны 2—3 раза в день, в течение 7—14 дней. После применения геля стараюсь ничего не есть, примерно пол часа.

Гель для дёсен с прополисом «Асепта» —Это противовоспалительное, противомикробное на основе прополиса, применяется при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта. Прополис же обладает противовоспалительным, противомикробным действием, а также противозудным и анальгезирующим эффектом, ускоряет процесс регенерации и заживления раневых поверхностей.

Результат не заставит себя ждать ! Рекомендую!»

- buba1 (otzovik.com)

- «Стоматолог в очередной раз назначил лечение десен препаратом «Асепта» в виде геля.

- Основной активный компонент геля — экстракт прополиса 10%, оказывающий быстрое противовоспалительное действие, а также благотворно влияющий на восстановление тканей и способствующий быстрому заживлению ран.

2-3 раза в день гель наносят тонким слоем на десну, можно сделать и небольшой массаж. Понятно, что процедура проводится после приема пищи и чистки зубов… .

…Подытожив, хочу заметить, если не назначено лечение именно гелем, то вполне можно купить в аптеке настойку прополиса, которая заметно дешевле, и делать полоскания».

Для точной диагностики обращайтесь к специалисту.

Источник: https://asepta.ru/spravochnik/desni/klassifikatsiya-periodontitov/

Этиология и патогенез периодонтитов. Пути проникновения инфекции в периодонт. Классификация периодонтитов (клиническая и МКБ -10)

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

Воспалительный процесс в периодонте зуба является результатом его реакции на различные раздражители.

Наиболее часто причиной воспаления в перидонте являются микроорганизмы и их токсины, попадающие в периодонт вследствие гибели пульпы из кариозной полости через канал зуба и дентинные трубочки, из инфицированных пародонтальных карманов, или с крово- и лимфотоком при острых и хронических воспалительных заболеваниях, химические вещества (ингредиенты пломбировочных материалов, мышьяковистая паста), механические воздействия (острая или хроническая травма зуба, перемещение зубов при ортодонтическом лечении).

Основными возбудителями периодонтита являются стрептококки: гемолитические – 12% и негемолитические – 62% стрептококки. Обнаруживаются так же грамположительные палочки, фузоспирохеты и грибы.

Инфекционный периодонтит возникает при проникновении микроорганизмов (негемолитического, зеленящего и гемолитического стрептококков, золотистого и белого стафилококков, фузобактерий, спирохет, вейлонелл, лактобактерий, дрожжеподобных грибов), их токсинов и продуктов распада пульпы в периодонт из корневого канала или десневого кармана.

Травматический периодонтит может развиться в результате как острой травмы (ушиба зуба, накусывания твердого предмета), так и хронической травмы (завышения пломбы, регулярного воздействия мундштука курительной трубки или музыкального инструмента, вредных привычек). Кроме того, нередко наблюдается травма периодонта эндодонтическими инструментами в процессе обработки корневых каналов, а также вследствие выведения за верхушку корня зуба пломбировочного материала или внутриканального штифта.

Раздражение периодонта при острой травме в большинстве случаев быстро проходит самостоятельно, однако иногда повреждение сопровождается кровоизлиянием, нарушением кровообращения в пульпе и ее последующим некрозом. При хронической травме периодонт пытается приспособиться к возрастающей нагрузке. Если нарушены адаптационные механизмы, развивается хронический воспалительный процесс в периодонте.

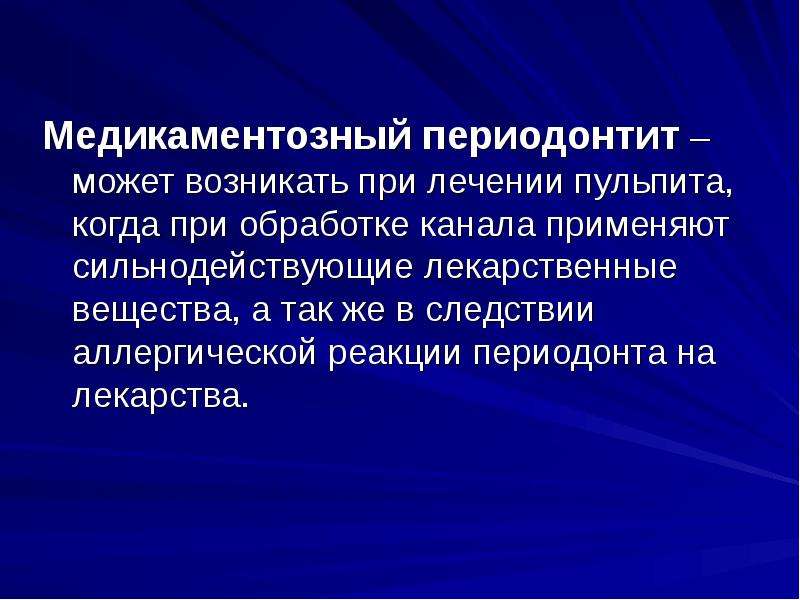

Медикаментозный периодонтит возникает вследствие попадания в периодонт сильнодействующих химических веществ и лекарственных средств: мышьяковистой пасты, фенола, формалина и т.д.

К медикаментозному периодонтиту относят также воспаление периодонта, развившееся в результате аллергических реакций на различные препараты, использованные при эндодонтическом лечении (эвгенол, антибиотики, противовоспалительные средства и т.д.).

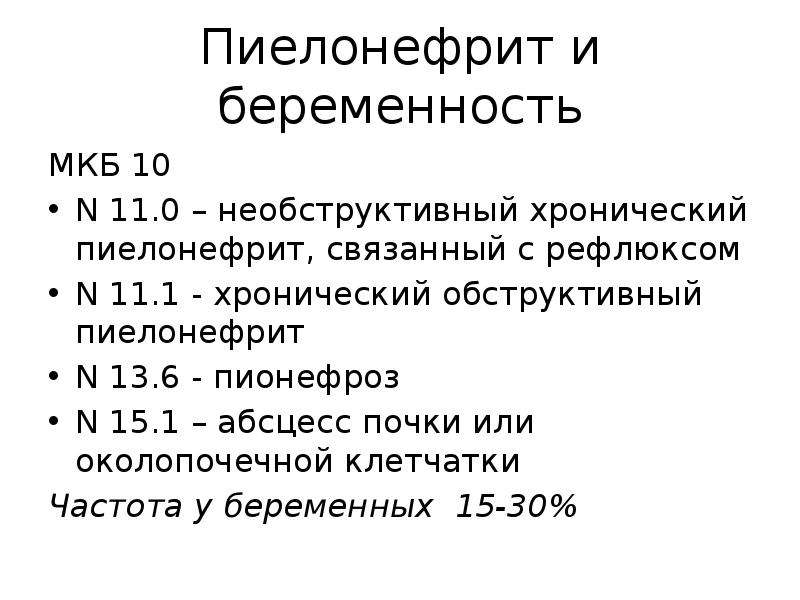

- КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРИОДОНТИТА(МКБ-10).

- К 04.4 — острый апикальный периодонтит

- К 04.5 — хронический апикальный периодонтит

- К 04.6 — периапикальный абсцесс со свищем

- К 04.7 — периапикальный абсцесс без свища

- К 04.8 — корневая киста апикальная и боковая

- К 04.8 — корневая киста периапикальная

- Острый апикальный периодонтит:

- — фаза интоксикации

- — фаза экссудации

- Хронический периодонтит

- — хронический фиброзный

- — хронический гранулирующий

— хронический гранулематозный, или гранулема

— хронический периодонтит в стадии обострения

Клиническая картина острого периодонтита. Диагностика, диф диагностика, лечение, осложнения и меры их профилактики.

Острый периодонтит — это острое воспаление периодонта. Этиология. Острые гнойные периодонтиты развиваются под действием смешанной флоры, где преобладают стрептококки, иногда стафилококки и пневмококки. Могут обнаруживаться палочковидные формы (грамположительные и грамотрицательные), анаэробная инфекция.

Клиническая картина.

При остром периодонтите больной отмечает боль в причинном зубе, усиливающуюся при надавливании на него, жевании, а также при постукивании (перкуссии) по жевательной или режущей его поверхности. Характерно ощущение как бы вырастания, удлинения зуба. При более длительном давлении на зуб боли несколько стихают.

В дальнейшем болевые ощущения усиливаются, становятся непрерывными или с короткими светлыми промежутками. Нередко они принимают пульсирующий характер. Тепловое воздействие, принятие горизонтального положения, прикосновение к зубу вызывают еще большие болевые ощущения. Наблюдается распространение болей (иррадиация) по ходу ветвей тройничного нерва.

Усиление болей при накусывании, прикосновении к зубу заставляет больных держать рот полуоткрытым.

При внешнем осмотре изменений, как правило, нет, наблюдаются увеличение и болезненность связанных с пораженным зубом лимфатического узла или узлов. У отдельных больных может быть нерезко выраженный коллатеральный отек соседних с этим зубом околочелюстных мягких тканей. Перкуссия его болезненна и в вертикальном, и горизонтальном направлении.

Слизистая оболочка десны, альвеолярного отростка, а иногда и переходной складки в проекции корня зуба гиперемирована и отечна. Пальпация альвеолярного отростка по ходу корня и особенно соответственно отверстию верхушки зуба болезненна.

Иногда при давлении инструментом на мягкие ткани преддверия рта по ходу корня и по переходной складке остается вдавление, свидетельствующее об их отеке.

Температурные раздражители, данные электроодонтометрии указывают на отсутствие реакции пульпы вследствие ее некроза. На рентгенограмме при остром процессе патологических изменений в периодонте может не выявляться или обнаруживается расширение периодонтальной щели.

При обострении хронического процесса возникают изменения, характерные для гранулирующего, гранулематозного, редко фиброзного периодонтитов.

В крови, как правило, изменений нет, но у некоторых больных наблюдается лейкоцитоз, умеренный нейтрофилез за счет палочкоядерных и сегментоядерных лейкоцитов, СОЭ чаще в пределах нормы.

Дифференциальный диагноз.

Острый периодонтит отличают от острого пульпита, периостита, остеомиелита челюсти, нагноения корневой кисты, острого одонтогенного гайморита. В отличие от пульпита при остром периодонтите боли бывают постоянными, при диффузном воспалении пульпы — приступообразными.

При остром периодонтите в отличие от острого пульпита наблюдаются воспалительные изменения в прилежащей к зубу десне, перкуссия более болезненна. Кроме того, помогают диагностике данные электроодонтометрии.

Дифференциальная диагностика острого периодонтита и острого гнойного периостита челюсти основывается на более выраженных жалобах, лихорадочной реакции, наличии коллатерального воспалительного отека околочелюстных мягких тканей и разлитой инфильтрации по переходной складке челюсти с образованием поднадкостничного гнойника. Перкуссия зуба при периостите челюсти малоболезненна или безболезненна в отличие от острого периодонтита.

По таким же, более выраженным общим и местным симптомам проводят дифференциальную диагностику острого периодонтита и острого остеомиелита челюсти. Для острого остеомиелита челюсти характерны воспалительные изменения прилежащих мягких тканей по обе стороны альвеолярного отростка и тела челюсти.

При остром периостите перкуссия резко болезненна в области одного зуба, при остеомиелите — несколько зубов, причем зуб, явившийся источником заболевания, реагирует на перкуссию меньше, чем соседние интактные зубы. Лабораторные данные — лейкоцитоз, СОЭ и др. — позволяют отличать эти заболевания.

Гнойный периодонтит следует дифференцировать от нагноения околокорневой кисты. Наличие ограниченного выбухания альвеолярного отростка, иногда отсутствие в центре костной ткани, смещение зубов в отличие от острого периодонтита характеризуют нагноившуюся околокорневую кисту. На рентгенограмме при кисте обнаруживается участок резорбции кости округлой или овальной формы.

Острый гнойный периодонтит следует дифференцировать от острого одонтогенного воспаления верхнечелюстной пазухи, при котором может развиваться боль в одном или нескольких прилежащих к ней зубах.

Однако заложенность соответствующей половины носа, гнойные выделения из носового хода, головные боли, общее недомогание характерны для острого воспаления верхнечелюстной пазухи.

Нарушение прозрачности верхнечелюстной пазухи, выявляемое на рентгенограмме, позволяет уточнить диагноз.

Лечение.

Терапия острого верхушечного периодонтита или обострения хронического периодонтита направлены на прекращение воспалительного процесса в периодонте и предотвращение распространения гнойного экссудата в окружающие ткани — надкостницу, околочелюстные мягкие ткани, кость. Лечение преимущественно консервативное и проводится по правилам, изложенным в соответствующем разделе учебника «Терапевтическая стоматология».

Более быстрому стиханию воспалительных явлений способствует блокада — введение по типу инфильтрационной анестезии 1,7 мл раствора ультрокаина или убистезина в область преддверия рта по ходу альвеолярного отростка соответственно пораженному и 2-3 соседним зубам. Это позволяет успешно провести консервативное лечение острого периодонтита.

Необходимо все же иметь в виду, что без оттока экссудата из периодонта (через канал зуба) блокады малоэффективны, часто безрезультатны. Можно сочетать блокаду с разрезом по переходной складке до кости. Это особенно показано при безуспешной консервативной терапии и нарастании воспалительных явлений, когда не представляется возможным удалить зуб в силу каких-то обстоятельств.

Консервативное лечение обеспечивает успех не во всех случаях острого и обострившегося хронического периодонтитов. При неэффективности лечебных мероприятий и нарастании воспалительных явлений зуб следует удалить.

Это можно сочетать с разрезом по переходной складке до кости в области корня зуба, пораженного острым периодонтитом. Кроме того, удаление зуба показано при значительном его разрушении, непроходимости канала или каналов, наличии инородных тел в канале.

Как правило, удаление зуба приводит к быстрому стиханию и последующему исчезновению воспалительных явлений.

После удаления зуба может наблюдаться усиление болей, повышение температуры тела, что часто обусловлено травматичностью вмешательства. Однако через 1-2 дня эти явления, особенно при проведении соответствующей противовоспалительной лекарственной терапии, ликвидируются.

Для профилактики осложнений после удаления в зубную альвеолу можно вводить антистафилококковую плазму, промывать ее стрептококковым или стафилококковым бактериофагом, ферментами.

Общее лечение острого или обострения хронического периодонтита заключается в назначении внутрь анальгина, амидопирина (по 0,25-0,5 г), фенацетина (по 0,25-0,5 г), ацетилсалициловой кислоты (по 0,25-0,5 г) 3-4 раза в сутки. Эти препараты обладают обезболивающим, противовоспалительным и десенсибилизирующим действием.

Чтобы приостановить развитие воспалительных явлений, целесообразно применять холод (пузырь со льдом на область мягких тканей соответственно зубу) в течение 1-2-3 ч после удаления зуба.

При стихании воспалительных явлений возможны назначения соллюкса (по 15 мин каждые 2-3 ч), других физических методов лечения: УВЧ, флюктуоризации, лекарственного электрофореза с димедролом, хлоридом кальция, протеолитическими ферментами.

Исход.

При правильном и своевременном консервативном лечении в большинстве случаев острого и обострения хронического периодонтитов наступает выздоровление. Возможно распространение воспалительного процесса на надкостницу, костную ткань, околочелюстные мягкие ткани, т. е. могут развиться острый периостит, остеомиелит челюсти, абсцесс, флегмона, лимфаденит, воспаление верхнечелюстной пазухи.

Профилактика основывается на санации полости рта, своевременном и правильном лечении

патологических одонтогенных очагов, функциональной разгрузке зубов при помощи ортопедических методов лечения, а также на проведении гигиенических и оздоровительных мероприятий.

Источник: https://studopedia.net/14_60369_etiologiya-i-patogenez-periodontitov-puti-proniknoveniya-infektsii-v-periodont-klassifikatsiya-periodontitov-klinicheskaya-i-mkb—.html

Клинический случай перелечивания зубов 1.1 и 2.1

Библиографическое описание:Беляева, Н. А. Клинический случай перелечивания зубов 1.1 и 2.1 / Н. А. Беляева, Е. Л. Лужкова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 48 (338). — С. 82-85. — URL: https://moluch.ru/archive/338/75679/ (дата обращения: 28.04.2021).

Хронический апикальный периодонтит занимает третье место по обращаемости к врачу-стоматологу. Главную роль в развитии данного заболевания отводят микробному фактору. Следовательно, при лечении апикального периодонтита главной задачей является удаление микробной микрофлоры с помощью механического и медикаментозного воздействия. Одним из методов более качественной обработки корневых каналов является применение системы САФ.

Ключевые слова: САФ, хронический апикальный периодонтит.

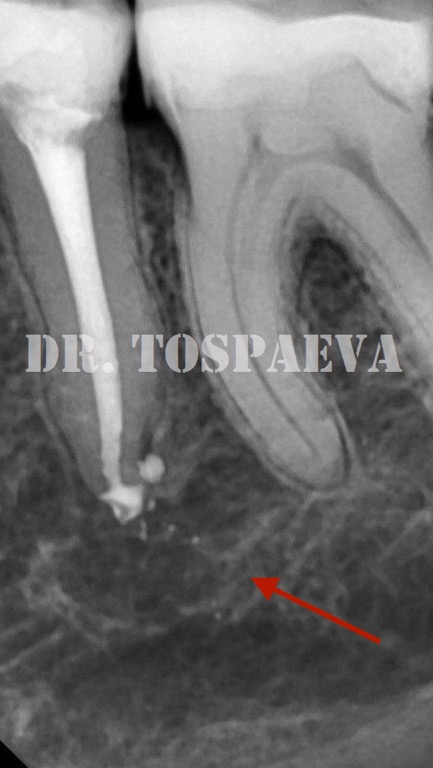

Пациент Б. 1953 года рождения обратился в клинику с целью эстетического протезирования центральных зубов. При проведении КЛКТ в области верхушек зубов 1.1, 2.1 обнаружен очаг разрежения ткани с четкими контурами. (рис. 1)

Анамнез: 1.1 и 2.1 ранее лечены эндодонтически, изменены в цвете, края пломб негерметичны, перкуссия безболезненная.

Объективно: Лицо симметрично. Кожные покровы бледно-розового цвета, умеренно влажные, слизистая оболочка полости рта бледно-розового цвета без патологических изменений. Свищей, отеков нет. Пальпация по переходной складке безболезненная. Состояние гигиены полости рта удовлетворительное. Вертикальная и горизонтальная перкуссия безболезненная.

Рентгенологическое обследование: На прицельном дентальном радиовизиографическом снимке зубов 1.1, 2.1 в областях верхушек корней определяется очаг деструкции костной ткани. Корневые каналы запломбированы по всем третям корня. (рис. 2)

Диагноз: Хронический апикальный периодонтит по МКБ-10 — К04.51

Лечение: С применением дентального микроскопа.

Под инфильтрационной анестезией (Sol. Ultracaini DS: 0,5 ml) после обработки зуба щеткой и пастой, наложения раббердама, удалены старые пломбы в 1.1 и 2.1 зубах. Создан доступ к корневым каналам. Устья обработали «Gates» № 2. Произвели распломбировку корневых каналов машинными роторными инструментами ProFiles 25/06, 20/06, 15/06 методом Crow Down, обработали САФ под обильным орошением 3 % NaCl. Рабочая длина корневых каналов определена с помощью апекслокатора и подтверждена рентгеновским снимком.

Далее каналы были расширены ручными инструментами K-Files (Mani) до 70 размера по iso.

После инструментальной обработки и тщательной ирригации корневых каналов они были заполнены «Calasept» и установлены временные пломбы из стеклоиномерного цемента «Fuji» (GC). (рис. 3)

Второй визит был назначен через три недели.

Объективно: Временная пломба сохранена.

Под инфильтрационной анестезией (Sol. Ultracaini DS: 0,5 ml) после наложения раббердама удалены временные пломбы, проведена обработка корневых каналов САФ и ирригация дистиллированной водой, MDCleanser и 2 % раствором хлоргексидина, обтурированы гуттаперчей с использованием силера «Adseal» комбинированным методом. (рис. 4) Установлена временная пломба из стеклоиномерного цемента «Fiji» (GC).

Пациенту рекомендовано установить стекловолоконный штифт и восстановить коронковую часть зуба с дальнейшей установкой цельнокерамических коронок.

Контрольная рентгенограмма: На прицельном дентальном снимке зубов 1.1, 2.1 в орторадиальной проекции отличается гомогенное заполнение корневых каналов на всем их протяжении. (рис. 5)

Рекомендован контрольный снимок через 6 месяцев.

На контрольной КЛКТ (через 6 месяцев) отмечается положительная динамика с уменьшением размера воспалительного очага. (рис. 6)

Рис. 1. КЛКТ до перелечивания

Рис. 2. Ортомантомограмма. Исходная ситуация до начала лечения

Рис. 3. После распломбировки каналов. Оставлен «Calasept»

Рис. 4. Каналы после пломбирования «Adseal» и гуттаперчей

Рис. 5. Восстановлены СВШ на u200 (3M) и пломбой для дальнейшего протезирования

Рис. 6. КЛКТ через 6 месяцев после перелечивания. Боковая проекция

Основные термины (генерируются автоматически): Хронический апикальный периодонтит, бледно-розовый цвет, временная пломба, инфильтрационная анестезия, канал.

Комплексное лечение хронического периодонтита с использованием самоадаптирующегося файла (SAF)

Актуальность. Успех лечения периодонтита во многом зависит от эффективности воздействия на микробный фактор. Основным критерием успешного лечения является тщательная механическая и медикаментозная обработка кариозной полости и корневого канала, предусматривающая максимально полное устранение бактерий и их токсинов. Используемые инструменты для механической обработки должны максимально бережно и эффективно очищать стенки корневого канала, а используемые для антисептической обработки растворы — обладать бактерицидными, противовоспалительными и противогипоксическими свойствами, не должны вызывать аллергические реакции и обладать раздражающим воздействием на ткани пародонта.

Цель исследования — повышение качества эндодонтического лечения пациентов с хроническим периодонтитом за счет применения самоадаптирующегося файла (SAF) и комплексной медикаментозной обработки корневых каналов.

Материал и методы. Под клиническим наблюдением находились 30 пациентов в возрасте от 20 до 45 лет с диагнозом «хронический периодонтит» (по международной классификации МКБ-10 К04.5). Все пациенты были разделены на три группы по 10 человек в каждой. Группы формировались исходя из применяемых технологий эндодонтического лечения. В 1-й группе обработку корневых каналов проводили по стандартной методике с применением NiTi-инструментов и 2 растворов — Parcan 3% и 17% ЭДТА. Растворы активировали с помощью ультразвука с частотой 20—40 кГц. Пломбирование каналов производили методом латеральной компакции. Во 2-й группе механическую обработку и формирование корневых каналов проводили с помощью SAF, затем медикаментозно обрабатывали раствором Parcan 3%, который активировали с помощью ультразвука с частотой 20—40 кГц. Корневые каналы пломбировали методом латеральной компакции. В 3-й группе применяли SAF и комплексную медикаментозную обработку корневых каналов, включающую последовательное применение антисептических растворов. Обработку корневого канала начинали раствором гипохлорита натрия (Parcan) в концентрации 3% 1—20 мл на один корневой канал при активации ультразвуком с частотой 20—40 кГц. Применяли как одномоментное активирование раствора ультразвуком в процессе обработки, так и чередование обработки раствором гипохлорида и активации звуком. Далее применяли озонированный физиологический раствор NaCl с концентрацией озона 30 млг/л, 1—20 мл на каждый корневой канал, также с одномоментной активацией ультразвуком и чередованием обработки. На конечном этапе медикаментозной обработки перед пломбированием использовали водный раствор хлоргексидина концентрацией 2% 1—20 мл на каждый корневой канал, при активации ультразвуком с частотой 20—40 кГц. Непосредственно перед пломбированием канала использовали дистиллированную воду в среднем 1—20 мл на каждый корневой канал. Получен Патент на изобретение № 2566066 РФ «Способ комплексной медикаментозной обработки корневого канала зуба» от 16.10.14. SAF представляет собой полый цилиндр из NiTi-сплава, стенки которого выполнены в виде сетки и имеют выраженный рисунок (как сетка рабица). При введении в корневой канал инструмент обладает способностью сжиматься и приспосабливаться к индивидуальной анатомии корневого канала зуба. Обработка проводится за счет обратно-поступательных движений, подаваемых от наконечника с одновременной подачей внутрь антисептического раствора. Наблюдение и контрольная рентгенография проводились через 3, 6 и 12 мес.

Результаты. После проведенного комплексного лечения хронического периодонтита в многокорневых зубах положительный результат получен в 90% случаев в 3-й группе пациентов. Больные отмечали отсутствие жалоб после проведенного эндодонтического лечения (отсутствие самопроизвольных болей и при накусывании на зуб). При анализе клинико-рентгенологических данных в ближайшие и отдаленные сроки наблюдения отмечалось сокращение сроков заживления периапикальных очагов деструкции на 1—1,5 мес (исчезновение расширения периапикальной щели, уменьшение радиолюцентных очагов).