Анатомия зубов — Стоматология «Доктор НеболитЪ»

Публикации

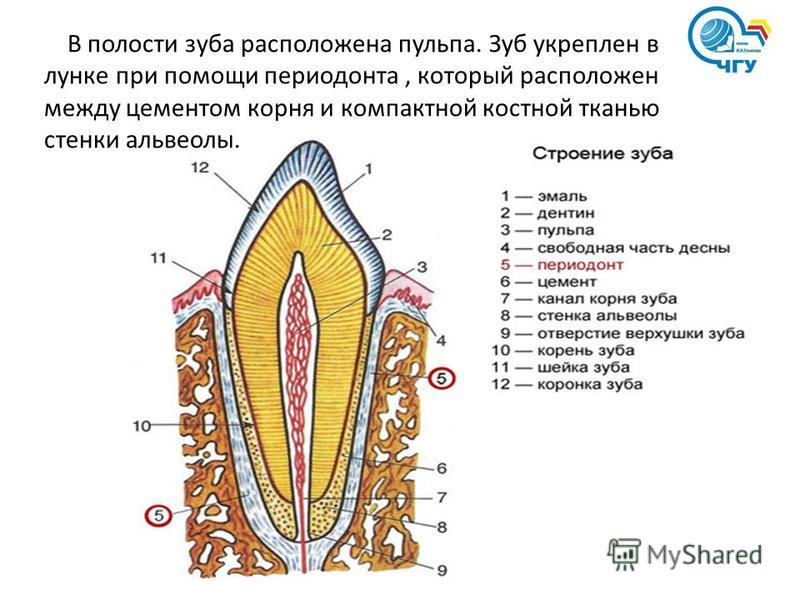

Пародонт — комплекс тканей, окружающих зуб и удерживающих его в…

Подробнее Пародонт — значение терминаПродолжить

Публикации

Периодонт (лат. periodontium) — соединительная ткань, находящаяся в щелевидном пространстве между цементом корня зуба и пластинкой альвеолы. Его…

Подробнее Периодонт: свойства и функцииПродолжить

Публикации

Дёсны (лат. Gingiva) — это слизистая оболочка, покрывающая альвеолярный отросток верхней челюсти и альвеолярную часть нижней…

Подробнее Строение десныПродолжить

Публикации

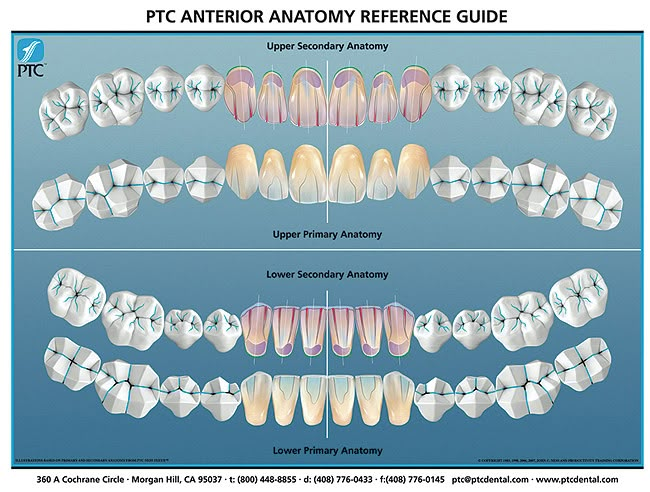

Зубы в челюстях располагаются так, что коронки зубов образуют зубные…

Подробнее Структура зубных рядовПродолжить

Публикации

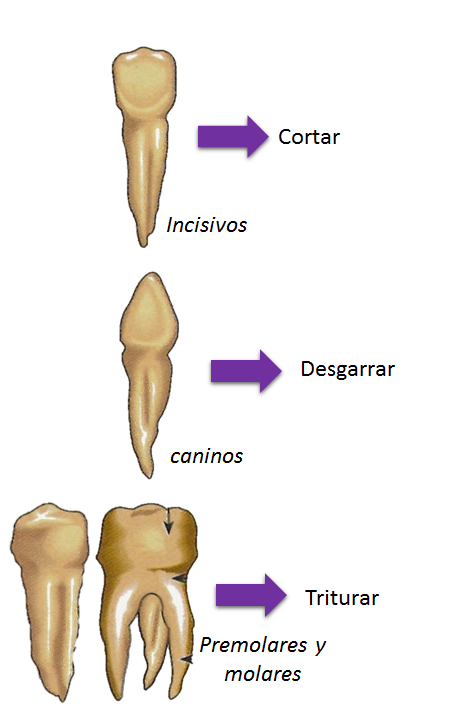

Резцы Резцы — зубы, функция которых заключается в откусывании пищи….

Подробнее Особенности зубов: Резцы, клыки и молярыПродолжить

Публикации

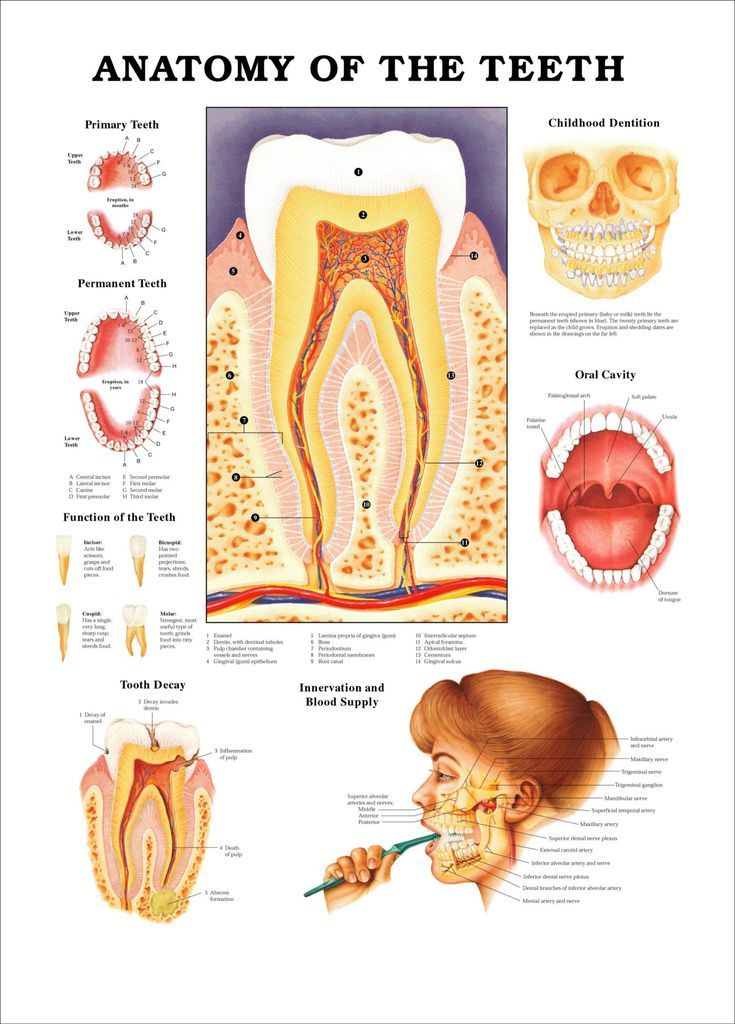

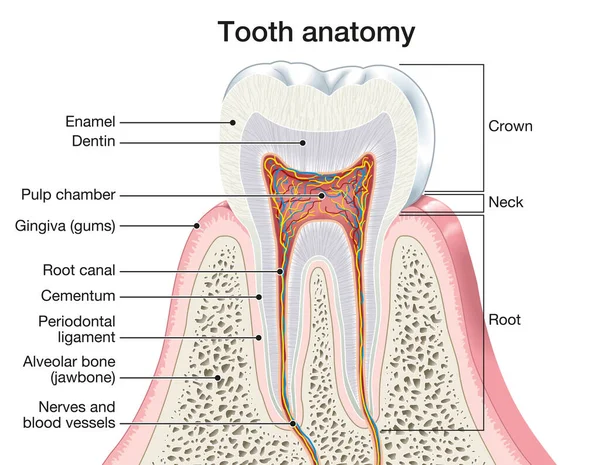

Пульпа является биологическим барьером, препятствующим проникновению микроорганизмов из кариозной полости…

Подробнее Пульпа зуба — особенности и строениеПродолжить

Публикации

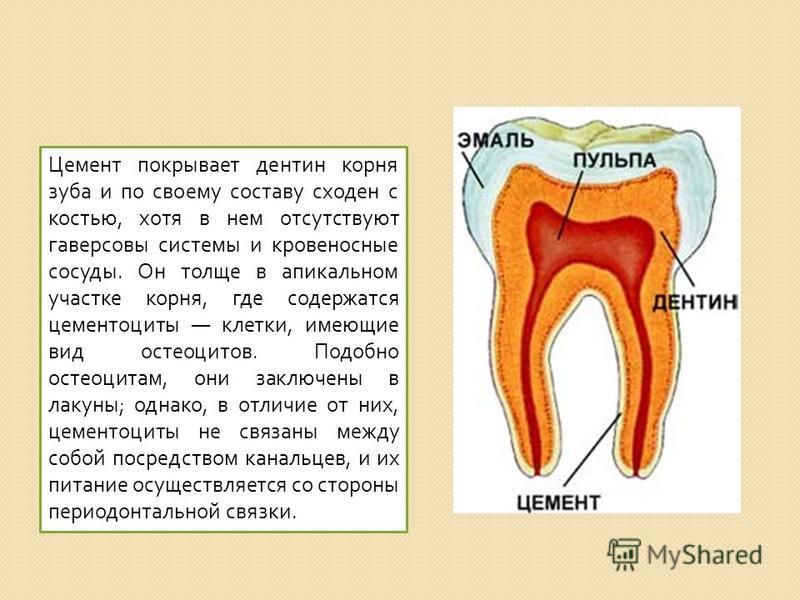

Цемент покрывает шейку зуба и корни, состоит на 68-70 %…

Подробнее Цемент зуба — что это?Продолжить

Публикации

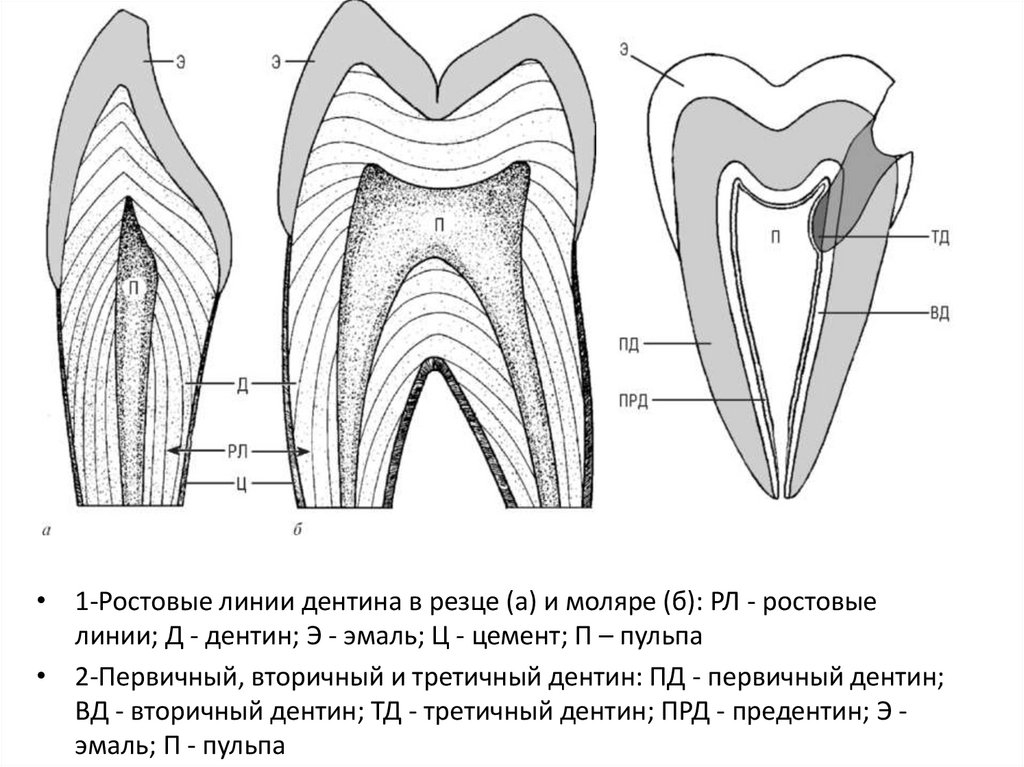

Дентином зуба называют твердую опорную зубную ткань, находящуюся внутри зуба,…

Подробнее Дентин зуба — что это?Продолжить

Публикации

Твердые ткани зуба состоят из органического, неорганического веществ и воды….

Подробнее Из чего состоит зуб? Химический состав зубовПродолжить

Публикации

Эмаль является самой твердой тканью зуба и покрывает его анатомическую…

Подробнее Анатомия зубов: ЭмальПродолжить

Публикации

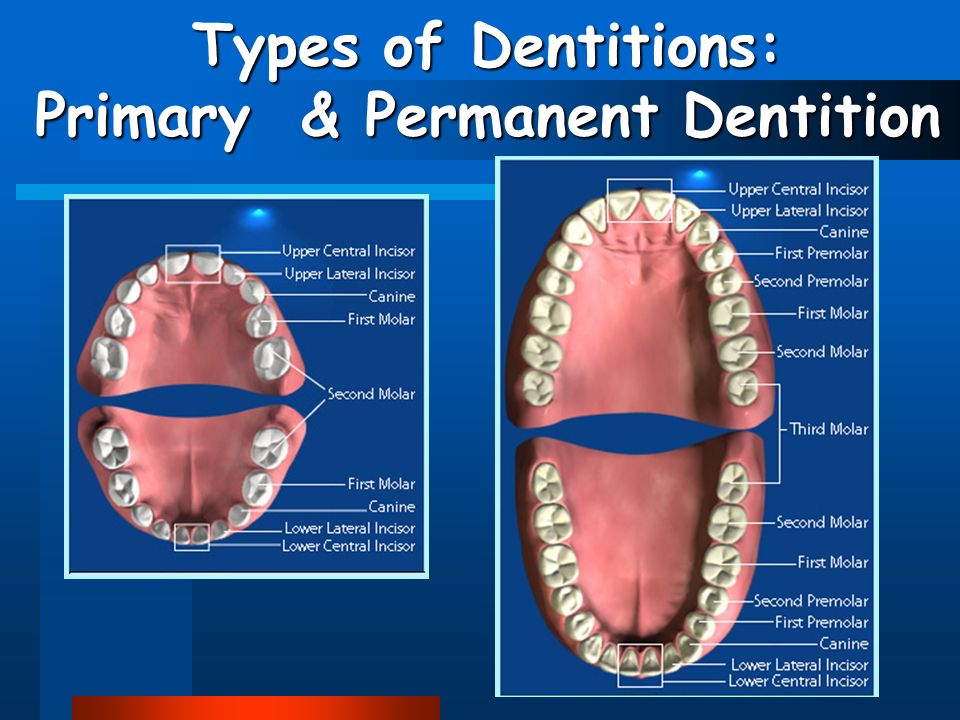

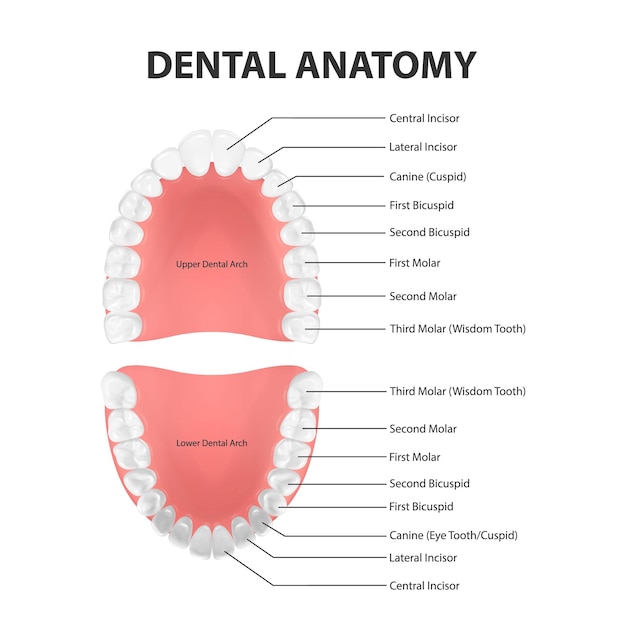

Постоянных зубов у человека 32, по 16 в верхнем и…

Подробнее Типы и функции зубовПродолжить

Публикации

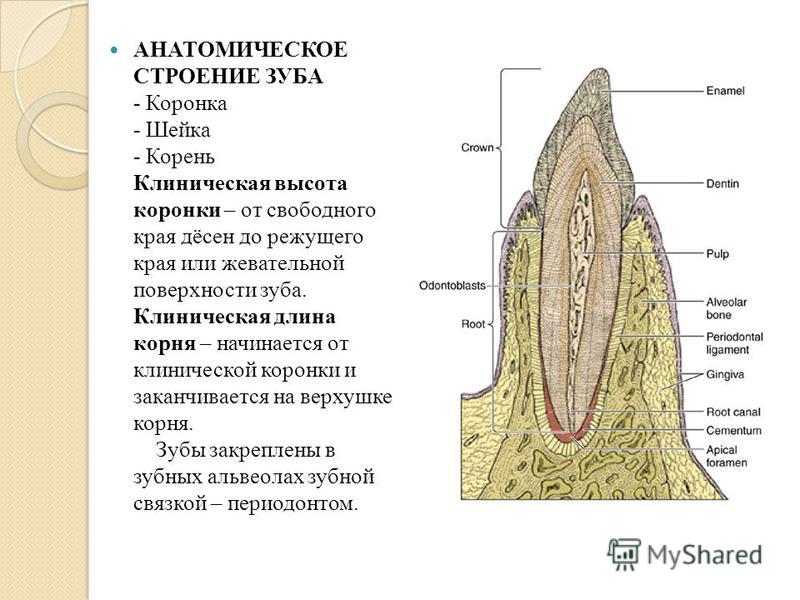

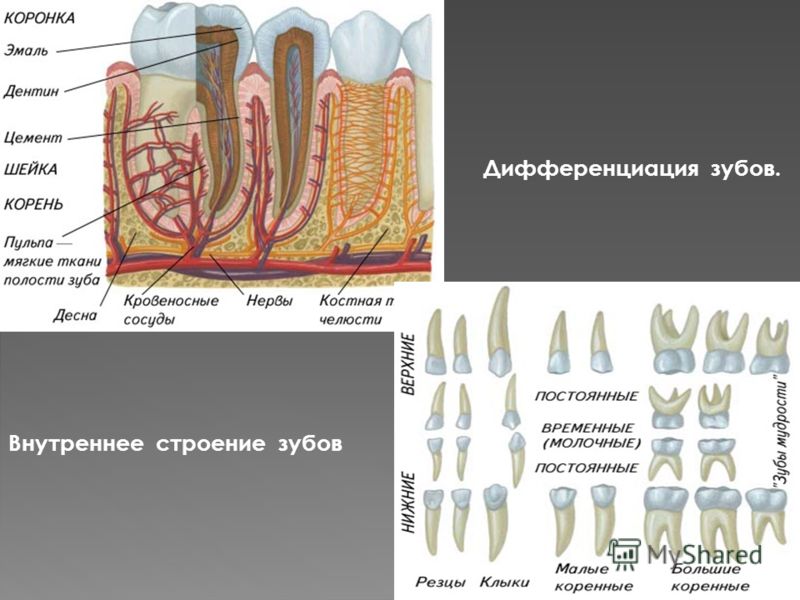

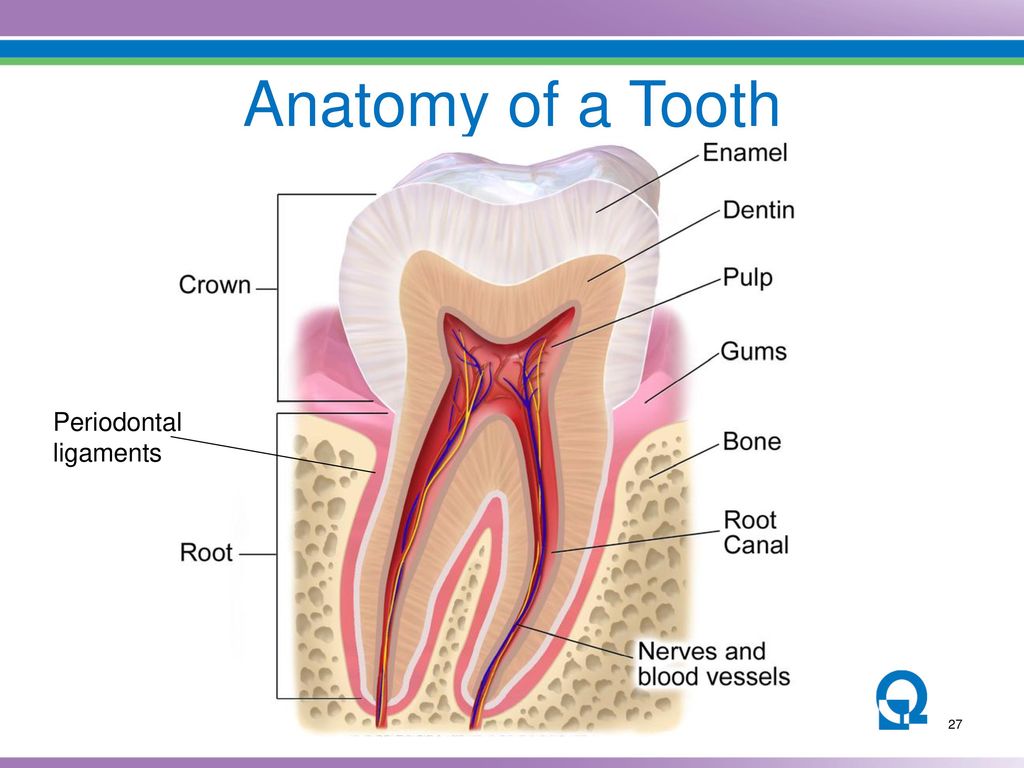

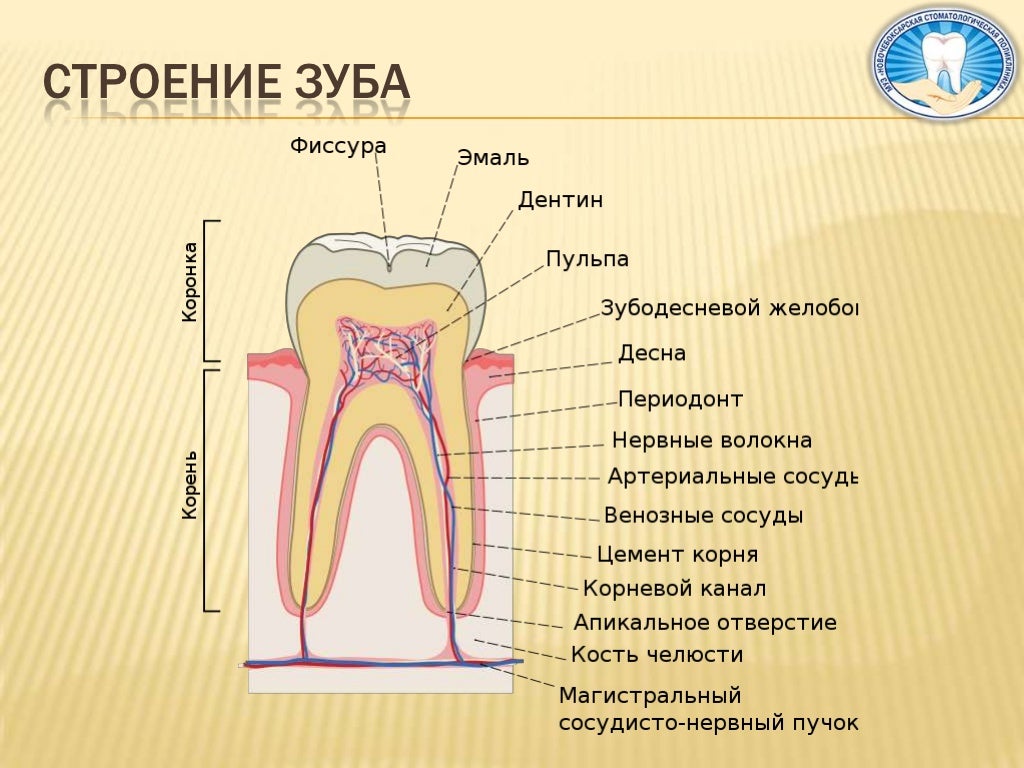

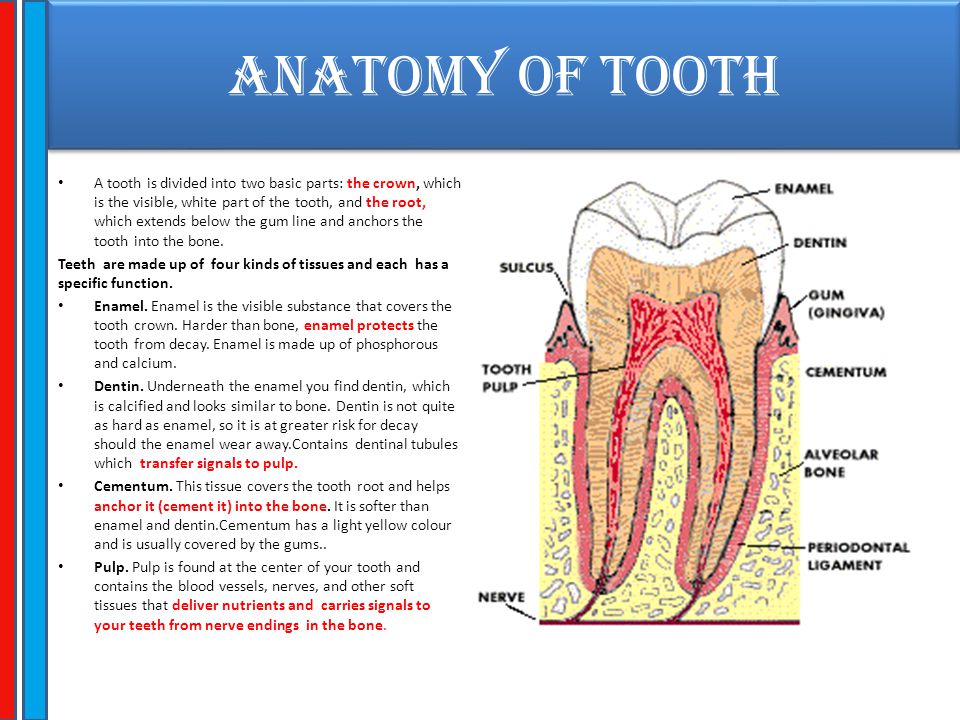

Анатомия и гистология зубов весьма примечательна и интересна. Каждый зуб…

Подробнее Строение и функции зубаПродолжить

Тема занятия :Топографическая анатомия временных зубов на разных этапах развития.

Моделирование зубов из пластичных и твердых материалов.

Моделирование зубов из пластичных и твердых материалов.Название предыдущих дисциплин | Полученные знания, умения, навыки |

1. Гистология | Знать периоды развития временных и постоянных зубов. Знать гистологическое строение твердых тканей временных и постоянных зубов. |

2. Анатомия | Знать анатомические признаки разных групп временных и постоянных зубов. Уметь определять групповую принадлежность временных и постоянных зубов. |

3. | Знать анатомические признаки разных групп постоянных зубов. Уметь определять групповую принадлежность постоянных зубов. |

Организация содержания учебного модуля

Признаки принадлежности зуба.

Анатомия временных зубов.

Отличия временных зубов от постоянных.

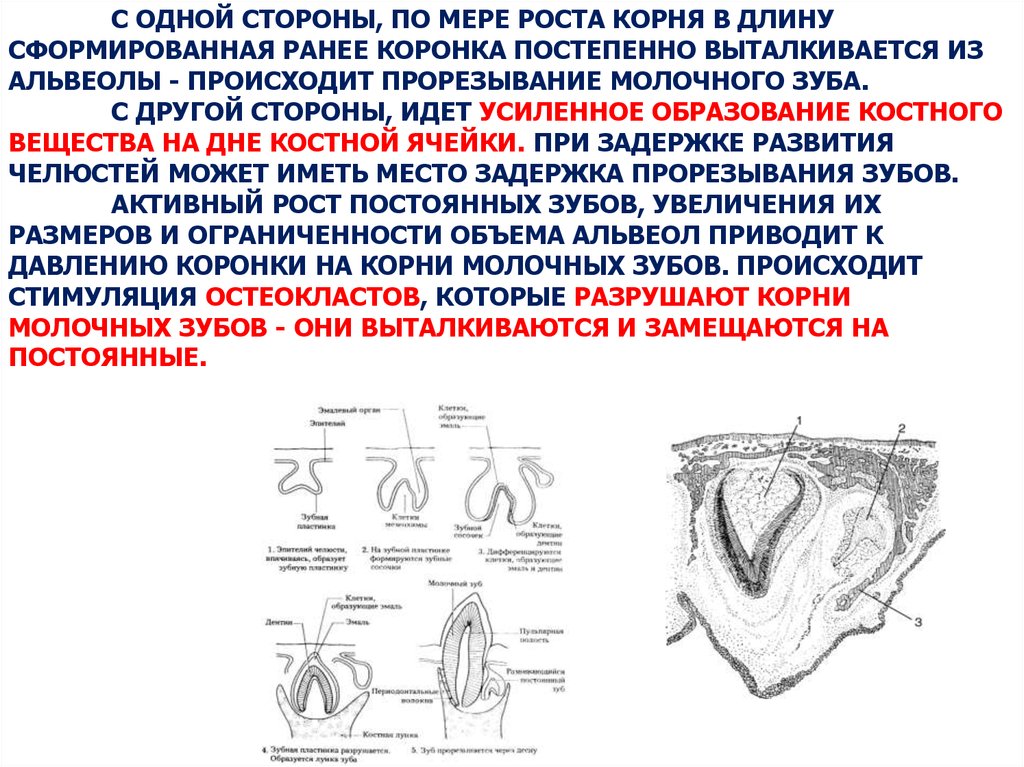

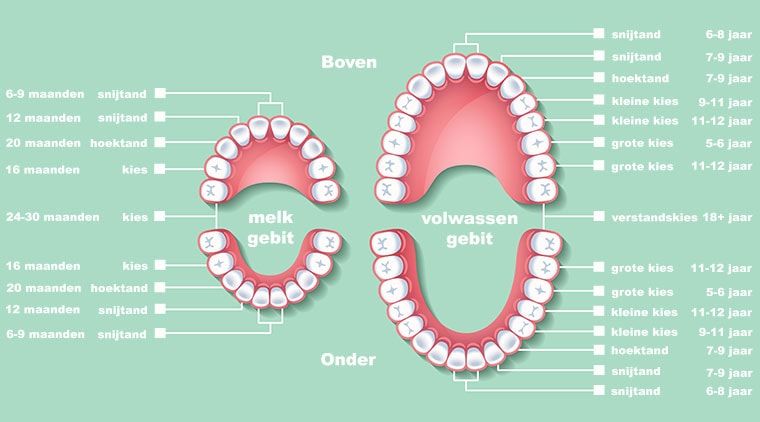

Сроки прорезывания временных зубов.

Содержание учебного материала.

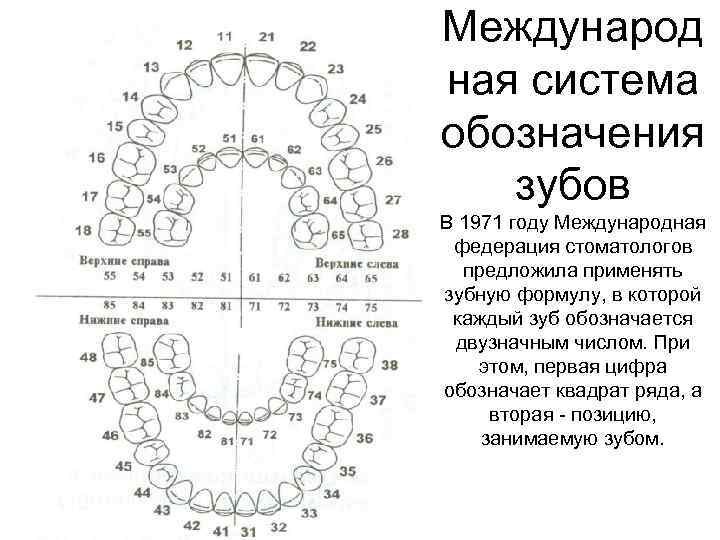

Признаки принадлежности зуба.

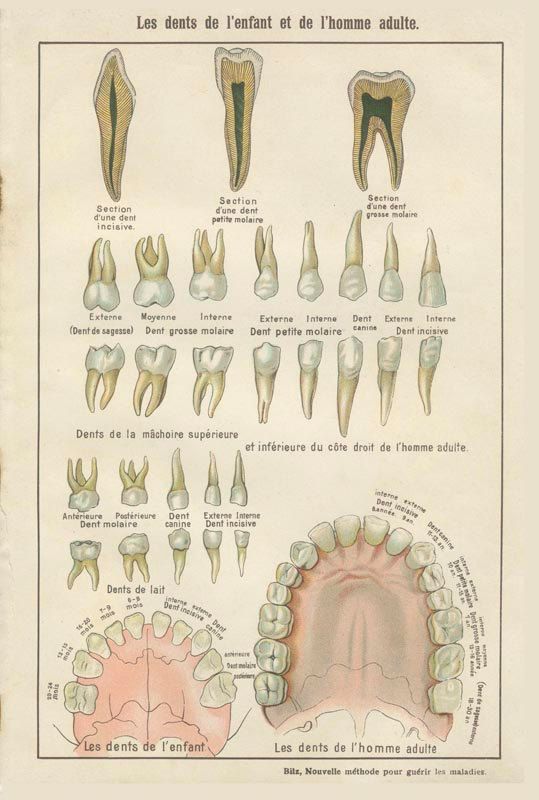

У

человека имеются временные (молочные)

и постоянные зубы.В клинике знание

строения зубов, умение определить, к

какому типу прикуса они относятся, их

групповую принадлежность, очень важно

для постановки правильного диагноза и

выбора метода лечения.

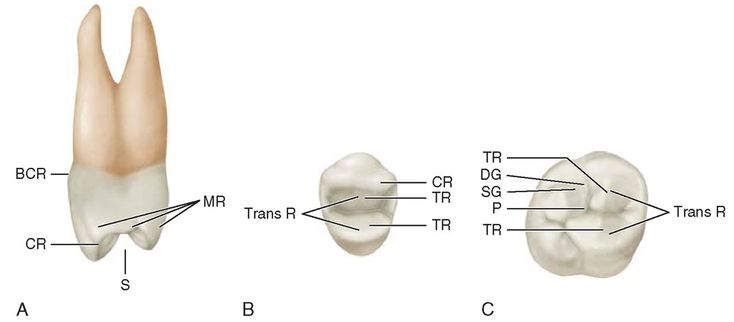

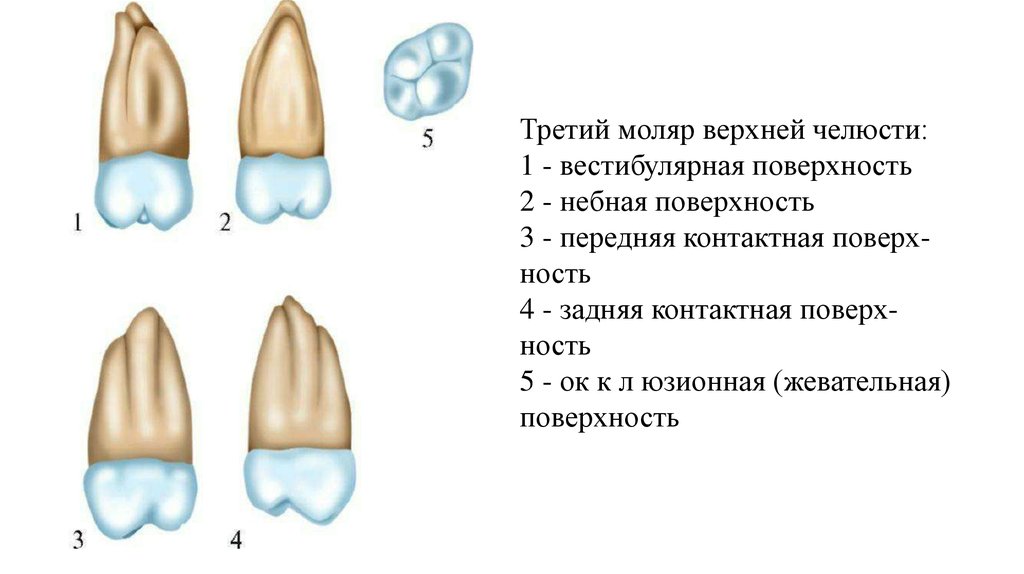

Каждый зуб имеет анатомические признаки, позволяющие определить его групповую принадлежность. Такими признаками являются форма коронки, режущего края или жевательной поверхности, количество корней. Наряду с этим имеются следующие признаки принадлежности зуба к правой или левой стороне челюсти:

признак кривизны коронки-наибольшая выпуклость вестибулярной поверхности расположена медиально;

признак угла коронки-медиальная поверхность и режущий край резцов и клыков образует более острый угол, чем угол между режущим краем и латеральной поверхностью;

п ризнак отклонения корня-корни резцов и клыков отклоняются в заднебоковом направлении, а премоляров и моляров-в заднем от продольной оси корня.(Рис.1).

Рис.1.Признаки принадлежности зуба.

а,г-признак угла коронки;

б,д-признак кривизны коронки;

в,е-признак

кривизны корня.

Анатомия временных зубов.

Всего временных зубов у ребенка 20. По своей форме и функции временные зубы не одинаковы и подразделяются на три группы: резцы, клыки, моляры.

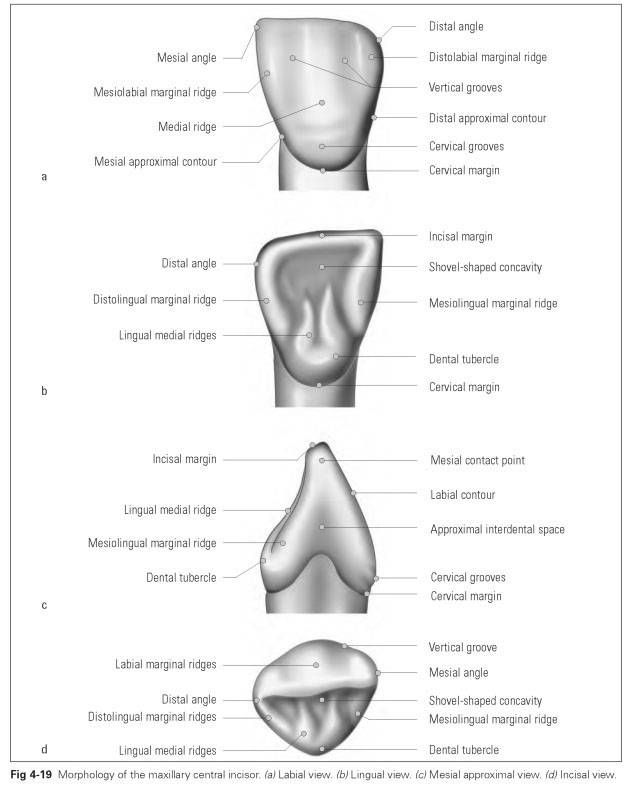

Резцы. У ребенка имеется 8 молочных резцов. Общими в их анатомическом строении являются форма коронки, уплощенная в вестибулярно-язычном направлении, и наличие одного корня.

Молочные резцы верхней челюсти крупнее нижних. Самым крупным является верхний медиальный резец, самым маленьким-нижний.

Временные

резцы по форме коронки напоминают

постоянные, однако отличаются от них

значительно меньшими размерами. Губная

поверхность временных резцов выпуклая,

язычная — вогнутая. Дистальный угол

режущего края более тупой. Этот признак

четко определяется на верхних молочных

резцах. Медиальный угол несколько

длиннее и острее дистального. Губная

поверхность эмали заканчивается у шейки

эмалевым валиком. На небной поверхности

верхнего центрального резца имеется

бугорок, который занимает значительную

площадь. На небной поверхности нет

борозд, которые имеются в постоянных

резцах. Признак угла больше выражен у

бокового резца-дистальный угол значительно

более закруглен, чем у центрального

резца. Коронка бокового резца верхней

челюсти меньше, чем центрального. На

небной поверхности нет бугорка,

характерного для центрального резца.

Валик эмали на боковом резце возле шейки

значительно меньше, чем на центральном.

Корни центральных верхних временных

резцов на горизонтальных срезах имеют

овальную форму, уплощены в вестибулярно-язычном

направлении.

На небной поверхности нет

борозд, которые имеются в постоянных

резцах. Признак угла больше выражен у

бокового резца-дистальный угол значительно

более закруглен, чем у центрального

резца. Коронка бокового резца верхней

челюсти меньше, чем центрального. На

небной поверхности нет бугорка,

характерного для центрального резца.

Валик эмали на боковом резце возле шейки

значительно меньше, чем на центральном.

Корни центральных верхних временных

резцов на горизонтальных срезах имеют

овальную форму, уплощены в вестибулярно-язычном

направлении.

Длина центральных временных резцов верхней челюсти составляет 16-19мм, при этом высота коронки равна 6,0-6,5мм. Корень круглый, короткий, немного отклонен дистально. Корневой канал один.(Рис.2).

Рис.2. Временный центральный резец верхней челюсти.

а-вестибулярная поверхность;

б-медиальная поверхность;

в-язычная поверхность;

г-латеральная поверхность;

д-продольный разрез;

е-режущий край;

ж-поперечный

разрез на уровне экватора коронки зуба.

Длина боковых резцов верхней челюсти-14,5-17,0мм, при этом высота коронки составляет 5,4-7,4мм, корня-8,8-11,4мм. Корневой канал один.(Рис.3).

Рис.3. Временный боковой резец верхней челюсти.

а-вестибулярная поверхность;

б-медиальная поверхность;

в-язычная поверхность;

г-латеральная поверхность;

д-продольный разрез;

е-режущий край;

ж-поперечный разрез на уровне экватора коронки зуба.

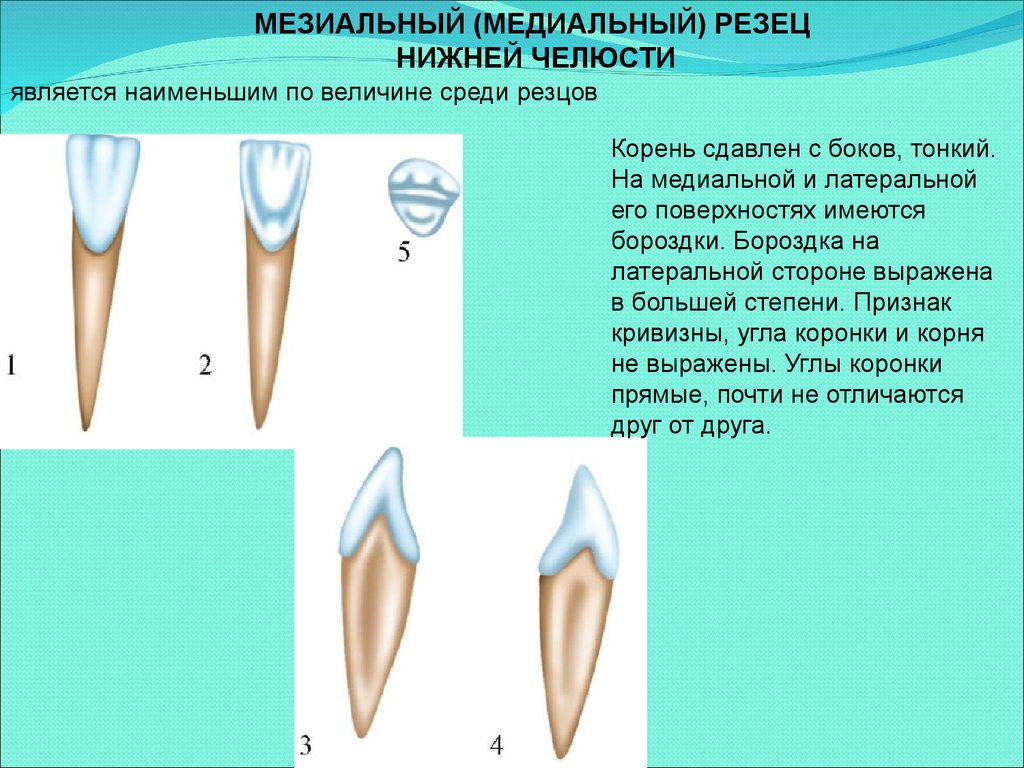

Длина центральных нижних резцов составляет 14,0-19,0мм, высота коронки-4,8-6,1мм, высота корня-8,8-10,5мм. Корни нижних резцов плоские, часто на латеральных и медиальных поверхностях имеют борозды, как у постоянных зубов. В большинстве случаев (92%) имеют один корневой канал.(Рис4.).

Рис.4.

Временный центральный резец нижней

челюсти.

а-вестибулярная поверхность;

б-медиальная поверхность;

в-язычная поверхность;

г-латеральная поверхность;

д-продольный разрез;

е-режущий край;

ж-поперечный разрез на уровне экватора коронки зуба.

Длина боковых нижних резцов-14,0-18,0мм, высота коронки-5,2-7,3мм,корня-9,2

-10,6мм. В 92% случаев в них определяется один корневой канал и в 6%-два.(Рис.5).

Рис.5. Временный боковой резец нижней челюсти.

а-вестибулярная поверхность;

б-медиальная поверхность;

в-язычная поверхность;

г-латеральная поверхность;

д-продольный разрез;

е-режущий край;

ж-поперечный

разрез на уровне экватора коронки зуба.

Клыки. У ребенка 4 молочных клыка. Общим в анатомии молочных клыков является наличие заостренной со всех сторон поверхности коронки и самого длинного корня.

Молочные клыки отличаются от постоянных меньшими размерами и более симметричным расположением главного бугорка по отношению к апроксимальной поверхности коронки. Верхний клык крупнее нижнего. Для определения принадлежности клыка к правой или левой половине зубной дуги учитывают совокупность особенностей строения коронки и корня.

Молочный

клык менее вариабелен, чем постоянный.

Коронка верхнего временного клыка более

выпуклая и короткая, чем у постоянного.

Режущий край имеет острый зубец,

разделяющий губную поверхность на две

части-короткую медиальную и более

длинную дистальную. Эмалевый валик

возле шейки зуба очень выпуклый. Острый

зубец верхнего клыка постепенно

стирается, поэтому коронка становится

еще короче и кажется широкой. На небной

поверхности расположены четко выраженные

бугорки. Корень клыка округлой ф

ормы,

его верхушка несколько изогнута в щечном

направлении.(Рис.6).

Корень клыка округлой ф

ормы,

его верхушка несколько изогнута в щечном

направлении.(Рис.6).

Рис.6.Временный клык верхней челюсти.

а-вестибулярная поверхность;

б-медиальная поверхность;

в-язычная поверхность;

г-латеральная поверхность;

д-продольный разрез;

е-режущий край;

ж-поперечный разрез на уровне экватора коронки зуба.

К оронка нижнего временного клыка несколько выше и не такая широкая, по форме напоминает коронку постоянного клыка, зубец на режущем крае сохраняется достаточно долго.(Рис.7).

Рис.7. Временный клык нижней челюсти.

а-вестибулярная поверхность;

б-медиальная поверхность;

в-язычная поверхность;

г-латеральная поверхность;

д-продольный разрез;

е-режущий край;

ж-поперечный

разрез на уровне экватора коронки зуба.

Длина временных клыков-17,5-22,0мм (при этом высота коронки верхнего клыка-6,4-7,6мм), (высота коронки нижнего-6-8,2мм). Корневой канал один.

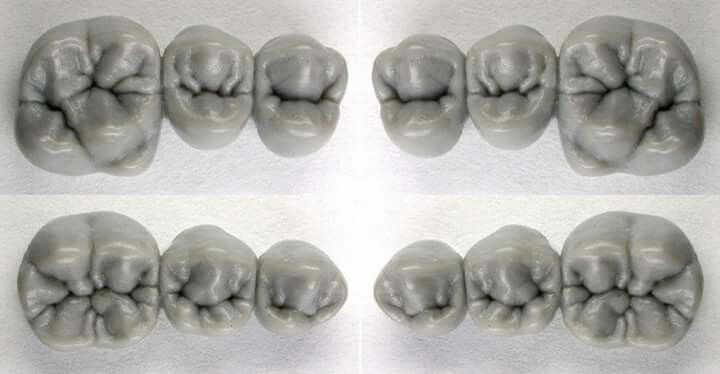

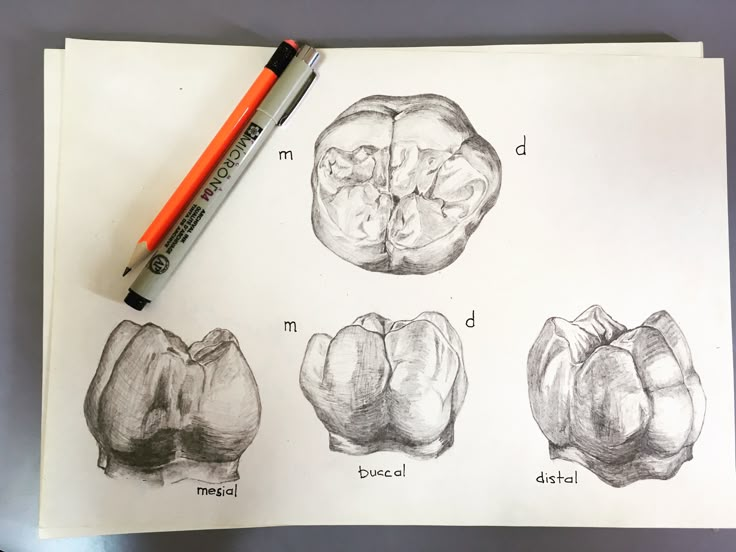

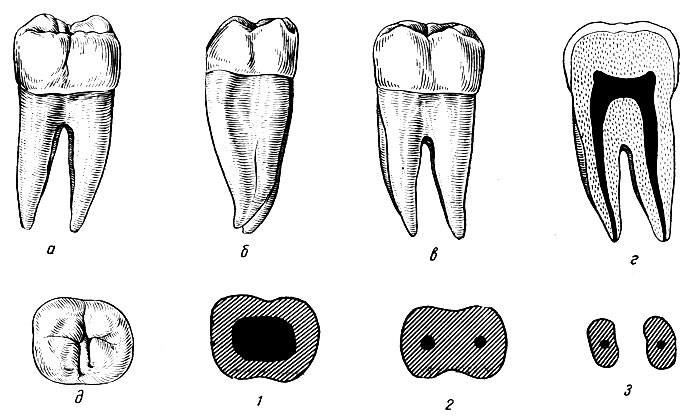

Временные моляры-зубы с многобугорковой жевательной поверхностью и несколькими корнями. У ребенка 8 молочных моляров. Молочные моляры-наиболее крупные зубы молочного прикуса. Вторые молочные моляры, в отличие от постоянных зубов, значительно крупнее первых моляров. Молочные моляры верхней челюсти имеют три корня: два вестибулярных и небный, нижней челюсти-два корня: медиальный и дистальный. Характерным морфологическим признаком молочных моляров является преобладание медиально-дистального диаметра над высотой коронки. У моляров верхней челюсти вестибулярно-язычный размер коронки больше медиально-дистального. У моляров нижней челюсти медиально-дистальный диаметр коронки больше, чем вестибулярно-язычный.

Первые

верхние временные моляры. Первый

верхний временный моляр не похож ни на

один из постоянных зубов. По размерам

первый молочный моляр уступает второму.

Его коронка вытянута в медиально-дистальном

направлении, почти такая же широкая у

шейки, как и на жевательной поверхности.

Щечная поверхность коронки разделена

двумя тонкими бороздами на три части.

Со щечной стороны коронка несколько

больше, чем с небной. Небная поверхность

очень выпуклая. Жевательная поверхность

имеет трапециевидную форму. Наиболее

часто на жевательной поверхности

определяются два вестибулярных и один

язычный бугорок. Рельеф борозд жевательной

поверхности сложный и во многом зависит

от числа бугорков и степени их выраженности.

Наиболее выражена медиально-дистальная

борозда, которая разделяет вестибулярный

и язычный бугорки.

По размерам

первый молочный моляр уступает второму.

Его коронка вытянута в медиально-дистальном

направлении, почти такая же широкая у

шейки, как и на жевательной поверхности.

Щечная поверхность коронки разделена

двумя тонкими бороздами на три части.

Со щечной стороны коронка несколько

больше, чем с небной. Небная поверхность

очень выпуклая. Жевательная поверхность

имеет трапециевидную форму. Наиболее

часто на жевательной поверхности

определяются два вестибулярных и один

язычный бугорок. Рельеф борозд жевательной

поверхности сложный и во многом зависит

от числа бугорков и степени их выраженности.

Наиболее выражена медиально-дистальная

борозда, которая разделяет вестибулярный

и язычный бугорки.

П

ервый

верхний временный моляр имеет три корня:

два щечных (медиальный, дистальный) и

один небный. Они широко раздвинуты,

часто небный корень сливается с

дистальным. Слияние обоих корней может

распространяться до верхушки. Медиальный

корень толще дистального, несколько

сплющен в медиально-дистальном

направлении. Верхушки корней как будто

срезаны, верхушечные отверстия

сравнительно широкие. Между корнями

первого молочного моляра располагается

зачаток первого постоянного

премоляра.(Рис.8).

Верхушки корней как будто

срезаны, верхушечные отверстия

сравнительно широкие. Между корнями

первого молочного моляра располагается

зачаток первого постоянного

премоляра.(Рис.8).

Рис.8. Временный первый моляр верхней челюсти.

а-вестибулярная поверхность;

б-передняя контактная поверхность;

в-язычная поверхность;

г-задняя контактная поверхность;

д-продольный разрез;

е-жевательная поверхность;

ж-поперечный разрез на уровне экватора коронки зуба;

з,и-варианты строения жевательной поверхности коронки зуба.

Длина первых временных моляров верхней челюсти-14,0-17,0мм, при этом высота коронки равна 5,0-6,0мм, длина корня-от 9,2 до 12,5мм. Эти зубы чаще всего (76%) имеют 4 корневых канала, в 19% случаев-3 и в 5%-2.

Первые

нижние временные моляры по

величине несколько меньше, чем вторые. Коронка первого нижнего временного

моляра имеет вытянутую в длину

призматическую форму. На жевательной

поверхности зуба имеется 4 бугорка: два

щечных и два язычных. Язычные бугорки

развиты лучше и больше выступают над

уровнем жевательной поверхности.

Медиальные бугорки шире и выше дистальных.

На щечной поверхности коронки у шейки

расположен эмалевый валик, который

значительно выступает вперед. Щечная

поверхность несколько наклонена по

направлению к жевательной. Неглубокая

борозда делит щечную поверхность на

более широкую медиальную и более узкую

дистальную. Подобные соотношения

наблюдаются и на язычной поверхности.

Боковые поверхности коронки сильно

конвергируют в направлении жевательной

поверхности.

Коронка первого нижнего временного

моляра имеет вытянутую в длину

призматическую форму. На жевательной

поверхности зуба имеется 4 бугорка: два

щечных и два язычных. Язычные бугорки

развиты лучше и больше выступают над

уровнем жевательной поверхности.

Медиальные бугорки шире и выше дистальных.

На щечной поверхности коронки у шейки

расположен эмалевый валик, который

значительно выступает вперед. Щечная

поверхность несколько наклонена по

направлению к жевательной. Неглубокая

борозда делит щечную поверхность на

более широкую медиальную и более узкую

дистальную. Подобные соотношения

наблюдаются и на язычной поверхности.

Боковые поверхности коронки сильно

конвергируют в направлении жевательной

поверхности.

Первый

нижний временный моляр имеет два

корня-медиальный и дистальный. Медиальный

корень несколько длиннее и шире

дистального. У него есть продольная

борозда, увеличивающая его ширину.

Дистальный корень развит слабее, он

несколько короче. Корни зуба обычно

сильно раздвинуты. Между ними заложен

зачаток первого постоянного премоляра

нижней челюсти.(Рис.9).

Между ними заложен

зачаток первого постоянного премоляра

нижней челюсти.(Рис.9).

Р ис.9. Временный первый моляр нижней челюсти.

а-вестибулярная поверхность;

б-передняя контактная поверхность;

в-язычная поверхность;

г-задняя контактная поверхность;

д-продольный разрез;

е-жевательная поверхность;

ж-поперечный разрез на уровне экватора коронки зуба.

Длина нижних первых временных моляров составляет 14,0-17,0мм, высота коронки-6,0-7,1мм, корня-от 8,2 до 9,8мм. В большинстве случаев они имеют 3 корневых канала.

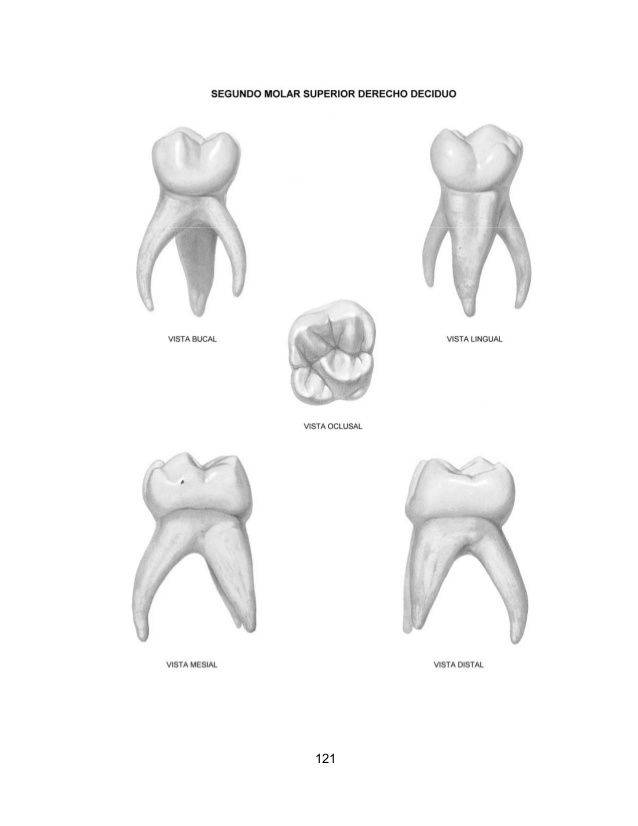

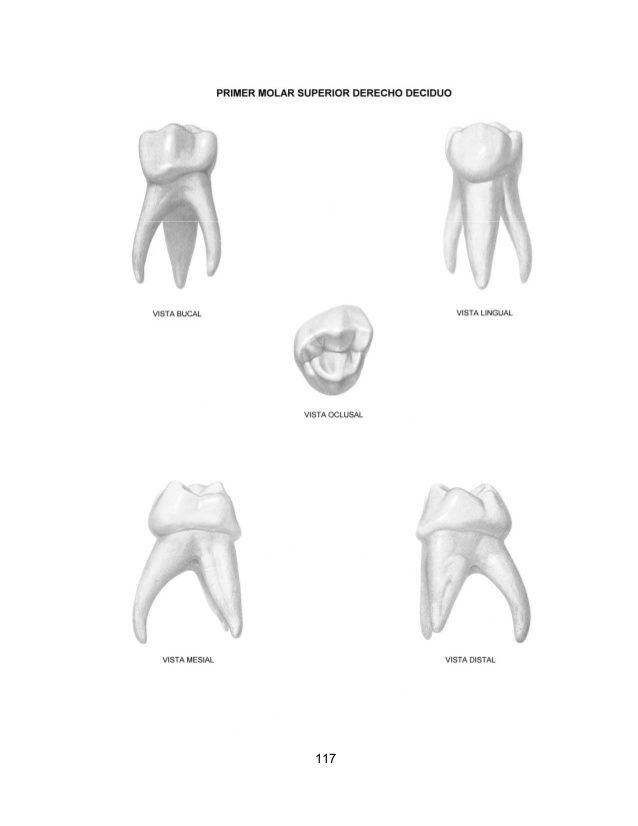

Вторые

верхние временные моляры. Коронка

второго верхнего временного моляра

напоминает коронку первого верхнего

постоянного зуба. На жевательной

поверхности второго моляра благодаря

бороздам четко определяются 4 бугорка:

два щечных и два небных. Достаточно

часто возле медиально-небного края

коронки, как и у первого постоянного

моляра, есть дополнительный пятый

бугорок (tuberculum

Corabelli). Иногда вторые временные моляры вместо

двух щечных бугорков имеют только один.

Щечная поверхность коронки имеет почти

квадратную форму с несколько выпуклыми

боковыми поверхностями, которые наклонены

к жевательной поверхности. На небной

поверхности часто определяется эмалевый

валик. Второй верхний моляр имеет три

корня, которые по форме напоминают корни

первого постоянного коренного зуба.

Небный корень сильно развит и имеет

округлую форму. Иногда он срастается с

более узким и коротким дистальным

корнем.

Иногда вторые временные моляры вместо

двух щечных бугорков имеют только один.

Щечная поверхность коронки имеет почти

квадратную форму с несколько выпуклыми

боковыми поверхностями, которые наклонены

к жевательной поверхности. На небной

поверхности часто определяется эмалевый

валик. Второй верхний моляр имеет три

корня, которые по форме напоминают корни

первого постоянного коренного зуба.

Небный корень сильно развит и имеет

округлую форму. Иногда он срастается с

более узким и коротким дистальным

корнем.

Медиальный корень очень выражен, сплющен и имеет по бокам продольные борозды, значительно выгнут. Дистальный корень иногда очень короткий.(Рис.10).

Р ис.10. Временный второй моляр верхней челюсти.

а-вестибулярная поверхность;

б-передняя контактная поверхность;

в-язычная поверхность;

г-задняя контактная поверхность;

д-продольный разрез;

е-жевательная поверхность;

ж-поперечный

разрез на уровне экватора коронки зуба.

Длина вторых временных моляров верхней челюсти-17,5-19,5мм, высота коронки равна 5,7-6,4мм, корня-от 9,6 до 11,7мм. В большинстве случаев (83%) они имеют 4 корневых канала, в 15%-3.

Вторые

нижние временные моляры. Коронка

второго нижнего временного моляра

подобна коронке первого постоянного.

На жевательной поверхности так же, как

и у первого постоянного моляра нижней

челюсти, расположены пять бугорков.

Борозды на жевательной поверхности

менее глубокие, чем у постоянного моляра.

Щечная поверхность коронки имеет у

шейки выраженный эмалевый валик. Боковые

поверхности коронки значительно

дивергируют по направлению к жевательной

поверхности. Здесь, на щечной поверхности,

при переходе к краю жевательной имеются

две хорошо выраженные борозды, разделяющие

край на три бугорка. Язычная поверхность

также немного дивергирует по направлению

к жевательной поверхности. На жевательном

крае коронки расположены два бугорка.

Второй нижний временный моляр, как и

первый, имеет два корня. На боковой

поверхности широкого медиального корня

имеется длинная борозда, которая

разделяет его

на

две части. Корни очень сплющенные и

несколько искривленные в верхушечной

части. На внешней поверхности дистального

корня борозды нет.(Рис.11).

На боковой

поверхности широкого медиального корня

имеется длинная борозда, которая

разделяет его

на

две части. Корни очень сплющенные и

несколько искривленные в верхушечной

части. На внешней поверхности дистального

корня борозды нет.(Рис.11).

Р ис.11 Временный второй моляр нижней челюсти.

а-вестибулярная поверхность;

б-передняя контактная поверхность;

в-язычная поверхность;

г-задняя контактная поверхность;

д-продольный разрез;

е-жевательная поверхность;

ж-поперечный разрез на уровне экватора коронки зуба.

Длина второго временного моляра нижней челюсти-17,5-19,5мм, высота коронки равна 5,5-6,6мм, корня-от 10 до 11,1мм. В 82% случаев он имеет 3 корневых канала-один дистальный и два медиальных.

Отличия временных зубов от постоянных.

Анатомическое

строение временных зубов в основном

идентично строению постоянных, однако

есть и отличительные признаки, которые

представлены в таблице.

№№ п\п | Признак | Временныйприкус | Постоянныйприкус |

1 | Количество зубов | 20 | 28—32 |

2 | Групповая принадлежность | Резцы, клыки, моляры | Резцы, клыки, премоляры, моляры |

3 | Размер коронок | Меньше | Больше |

4 | Соотношение высоты и ширины | Преобладает ширина | Преобладает высота |

5 | Цвет | Бело-голубой | Бело-желтый |

6 | Переход коронки в шейку | Резкий за счет эмалевого валика | Плавный |

7 | Самая широкая часть коронки | Пришеечная | Экваториальная |

8 | Ретенционные пункты | Фиссуры неглубокие, ямки отсутствуют | Фиссуры и ямки глубокие |

9 | Выраженность бугров в коронке | После 3-х лет в норме стираются | У детей не стираются |

10 | Расположение зубов в зубном ряду | Появление трем и диастем после 4-х лет | В норме нет трем и диастем |

11 | Расположение зубов в альвеолярном отростке | Более вертикально | Имеют наклон |

12 | Подвижность зубов | Нарастает в период физиологический резорбции | Нет |

13 | Расположение корней | У однокорневых — выражен вестибулярный изгиб, у многокорневых -широко расходятся | Выражен признак угла корня |

14 | Форма корней | Более плоские и тонкие | Округлые и широкие |

15 | Размер полости зуба | Относительно большой, корневые каналы широкие | С возрастом полость зуба уменьшается, корневые каналы суживаются |

16 | Толщина твердых тканей зуба | Меньшая | Большая |

17 | Степень минерализации | Меньшая | Большая |

18 | Наличие «иммунных зон» эмали | Нет | Есть (бугры, режущие края) |

19 | Строение дентинных канальцев | Короткие, широкие | Узкие, длинные, с анастомозами |

Новая классификация анатомии дна пульповой камеры коренных зубов человека

J Conserv Dent. 2020 сен-октябрь; 23(5): 430–435.

2020 сен-октябрь; 23(5): 430–435.

Опубликовано в сети 10 февраля 2021 г. doi: 10.4103/JCD.JCD_477_20

Информация об авторе Примечания к статье Информация об авторских правах и лицензии Отказ от ответственности

Всестороннее знание всей системы корневых каналов является важным условием для успешного рутинного эндодонтического лечения. Внутренние и внешние морфологические конфигурации корней и корневых каналов довольно сложны. Таким образом, исследователи предложили несколько классификаций, чтобы правильно понять отличительные особенности систем корней и корневых каналов многокорневых зубов. До сих пор исследователи предлагали новые системы классификации для полного понимания систем корневых каналов, в основном концентрируясь на анатомии корневых каналов и аномалиях. Более того, с появлением новых систем цифровой обработки изображений эти классификации стали более воспроизводимыми и актуальными. Они приобрели еще большее значение для клиницистов, выступая в качестве помощи в принятии решений на основе доказательной стоматологии. Тем не менее, эти классификации в первую очередь сосредоточены на корневых каналах, но ни одна из них не оценивала анатомию дна пульповой камеры. В этой обзорной статье описывается новая классификация дна пульповой камеры моляров Павара и Сингха© для анатомии моляров верхней и нижней челюсти, чтобы облегчить навыки клинициста и еще больше расширить преобладающую литературу в интересах исследователей.

Тем не менее, эти классификации в первую очередь сосредоточены на корневых каналах, но ни одна из них не оценивала анатомию дна пульповой камеры. В этой обзорной статье описывается новая классификация дна пульповой камеры моляров Павара и Сингха© для анатомии моляров верхней и нижней челюсти, чтобы облегчить навыки клинициста и еще больше расширить преобладающую литературу в интересах исследователей.

Ключевые слова: Анатомические конфигурации, устья каналов, эндодонтическое лечение, классификация Павара и Сингха, дно пульповой камеры, морфология корневых каналов

Слово «эндодонтия» происходит от двух греческих слов; Эндо означает «внутри», а Одонто означает «зуб». Это раздел стоматологии, занимающийся изучением и лечением пульпы и периапикальных заболеваний.[1] Эндодонтическое лечение обычно называют лечением корневого канала, которое включает удаление инфицированной пульпы и периапикальных тканей с последующей подготовкой корневого канала, чтобы его можно было закрыть подходящим и лучшим биосовместимым материалом. Основой этой хирургической процедуры является серия подходов, начиная с биомеханической подготовки зуба, за которой следует микробная очистка и контроль, а также полная обтурация подготовленной области корневого канала.[2] Тем не менее, доступность устьев корневых каналов и точное удаление кровли из пульповой камеры являются важными аспектами успеха этих процедур. В противном случае вся процедура занимает много времени.[3] Первым и наиболее важным этапом является подготовка полости доступа, которая включает в себя тщательную клиническую подготовку и обеспечивает свободный доступ к устьям корневых каналов, тем самым облегчая прямой доступ к апикальному отверстию, получая санкционированный контроль над техникой инструментальной обработки и в дальнейшем способствуя возможности идеальная обтурация.[4]

Основой этой хирургической процедуры является серия подходов, начиная с биомеханической подготовки зуба, за которой следует микробная очистка и контроль, а также полная обтурация подготовленной области корневого канала.[2] Тем не менее, доступность устьев корневых каналов и точное удаление кровли из пульповой камеры являются важными аспектами успеха этих процедур. В противном случае вся процедура занимает много времени.[3] Первым и наиболее важным этапом является подготовка полости доступа, которая включает в себя тщательную клиническую подготовку и обеспечивает свободный доступ к устьям корневых каналов, тем самым облегчая прямой доступ к апикальному отверстию, получая санкционированный контроль над техникой инструментальной обработки и в дальнейшем способствуя возможности идеальная обтурация.[4]

Барретт заявил, что изучение морфологии полости пульпы является наиболее сложным среди всех этапов анатомических систем.[5] Анатомия корневого канала всегда вызывала интерес у исследователей – жизнеспособность пульпы и ее взаимодействие с периапикальными тканями для основы эндодонтии. Различие между эндодонтической зоной и консервативной зоной имеет большое значение в лечении и основано на точном обнаружении пульпарного пространства. Точное знание анатомии корневого канала, в частности, определение положения и количества отверстий на дне пульповой камеры, важно для того, чтобы клиницист имел идеальный прямой доступ к апексу. Основное внимание уделяется визуальному осмотру устьев корневых каналов с последующей инструментальной обработкой. Если они не видны, клиницист может расширить коронковое препарирование, что может привести к перфорации и потере ненужных структур зуба [3,6,7]. Таким образом, предполагается, что анатомия дна пульповой камеры играет значительную роль в определение доступа и оценка успешности нахождения дополнительных каналов в зубе при их наличии [7,8,9].,10] Пульповое пространство в основном состоит из двух частей: пульповой камеры, которая относится к части внутри коронки, и пульпового канала, который находится в пределах границ корня. Пульповая камера представляет собой единую полость и имеет различные размеры в зависимости от морфологии коронки и базовой структуры корней.

Различие между эндодонтической зоной и консервативной зоной имеет большое значение в лечении и основано на точном обнаружении пульпарного пространства. Точное знание анатомии корневого канала, в частности, определение положения и количества отверстий на дне пульповой камеры, важно для того, чтобы клиницист имел идеальный прямой доступ к апексу. Основное внимание уделяется визуальному осмотру устьев корневых каналов с последующей инструментальной обработкой. Если они не видны, клиницист может расширить коронковое препарирование, что может привести к перфорации и потере ненужных структур зуба [3,6,7]. Таким образом, предполагается, что анатомия дна пульповой камеры играет значительную роль в определение доступа и оценка успешности нахождения дополнительных каналов в зубе при их наличии [7,8,9].,10] Пульповое пространство в основном состоит из двух частей: пульповой камеры, которая относится к части внутри коронки, и пульпового канала, который находится в пределах границ корня. Пульповая камера представляет собой единую полость и имеет различные размеры в зависимости от морфологии коронки и базовой структуры корней. В случае многокорневых зубов глубина пульповой камеры обычно зависит от положения фуркации, которая может выходить за пределы структуры анатомической коронки.[11] При изучении анатомической морфологии пульповой камеры и ее дна установлено, что они обладают своеобразными особенностями. Более того, правильно сказано, что хорошо спроектированная полость доступа желательна для успешного эндодонтического результата.[12]

В случае многокорневых зубов глубина пульповой камеры обычно зависит от положения фуркации, которая может выходить за пределы структуры анатомической коронки.[11] При изучении анатомической морфологии пульповой камеры и ее дна установлено, что они обладают своеобразными особенностями. Более того, правильно сказано, что хорошо спроектированная полость доступа желательна для успешного эндодонтического результата.[12]

Предыдущие литературные исследования были сосредоточены на важности изучения анатомии дна пульповой камеры. Одно такое исследование, проведенное Kaptan et al. [13] на дне пульповой камеры верхних и нижних моляров, утверждает, что полость доступа должна иметь ромбовидную форму, а не обычную треугольную форму в случае верхних моляров. в то время как в молярах нижней челюсти он должен быть прямоугольным. Рентгенограммы лишь позволяют нам с ограниченным видением конфигурации каналов, степени их искривления в разных плоскостях, а также того, являются ли каналы в одном корне отдельными или они сливаются. Степень искривления канала и анатомия пульповой камеры наблюдались в прошлом, но нет соответствующей информации о расположении устьев однокорневых и многокорневых зубов, которая могла бы дать нам некоторое представление о морфологии таких каналов. .[14] До недавнего времени литература по анатомии пульповой камеры была очень общей и едва ли достаточно конкретной, чтобы правильно определить расположение и количество отверстий. Короткие сообщения и клинические обсуждения сценариев на основе клинических случаев в классе классически представляли обобщения относительно приблизительного количества каналов в различных зубах. Тем не менее, при рассмотрении отдельного зуба среднее число каналов имеет меньшее значение. Точно так же бессистемно выдвигается представление о расположении устьев каналов. По существу, большая часть решения о лечении основывается на визуальном осмотре клинициста. Тем не менее, обнаружение устьев может быть затруднено в случаях сильно восстановленных зубов, прогрессирующего кариеса с менее структурированными зубами или в случаях повторного лечения, когда имеется выдавливание при предыдущем доступе.

Степень искривления канала и анатомия пульповой камеры наблюдались в прошлом, но нет соответствующей информации о расположении устьев однокорневых и многокорневых зубов, которая могла бы дать нам некоторое представление о морфологии таких каналов. .[14] До недавнего времени литература по анатомии пульповой камеры была очень общей и едва ли достаточно конкретной, чтобы правильно определить расположение и количество отверстий. Короткие сообщения и клинические обсуждения сценариев на основе клинических случаев в классе классически представляли обобщения относительно приблизительного количества каналов в различных зубах. Тем не менее, при рассмотрении отдельного зуба среднее число каналов имеет меньшее значение. Точно так же бессистемно выдвигается представление о расположении устьев каналов. По существу, большая часть решения о лечении основывается на визуальном осмотре клинициста. Тем не менее, обнаружение устьев может быть затруднено в случаях сильно восстановленных зубов, прогрессирующего кариеса с менее структурированными зубами или в случаях повторного лечения, когда имеется выдавливание при предыдущем доступе. Все эти случаи кажутся клиницистам сложной задачей, и решение этой проблемы в исследовательской статье и учебнике само по себе не имеет большого значения.

Все эти случаи кажутся клиницистам сложной задачей, и решение этой проблемы в исследовательской статье и учебнике само по себе не имеет большого значения.

Этому аспекту уделялось очень мало внимания, и исследования анатомии дна пульповой камеры ни в одной популяции не проводились. Если есть различия в анатомии корневых каналов в разных популяциях, могут быть изменения и в дне пульповой камеры. С этой концепцией в этом исследовании была предложена новая классификация для наблюдения за анатомией коронковой камеры пульпы, определенными специфическими, постоянными ориентирами или конфигурациями, которые существуют, и поддаются ли они количественному определению. Если эти ориентиры присутствуют, то они будут служить ориентиром для более систематического и более точного определения местоположения отверстий. Кроме того, эта новая классификация анатомии дна пульповой камеры может служить руководством для проведения будущих исследований.

Большинство неудач при лечении корневых каналов связаны с невозможностью найти дополнительные каналы, очистить их и обязательно запломбировать. Многочисленные исследования описывают анатомию корневых каналов постоянных моляров верхней и нижней челюсти.[15,16] Это многокорневые зубы с множественными каналами. Поскольку у них несколько каналов, глубокое знание дна коронковой пульповой камеры зубов имеет первостепенное значение.[17] Если клиницист не знает о дне камеры и его разнообразной форме, то вероятность отсутствия корневых каналов высока. Изменчивость пульповой камеры и корневых каналов моляров верхней и нижней челюсти может быть связана со многими факторами. Морфология каналов зубов сложная [18,19].] Вариации могут возникать из-за возраста[18], пола,[20] разных рас и этнического происхождения изучаемого населения[21,22,23]. Уолтон и Торабинежад в 1996 году[18] и Эш и Нельсон в 2003 году[19]. ] отметили, что понимание сложной конфигурации пульпы необходимо и желательно для клиницистов для успеха их лечения, в противном случае полной и единственной причиной неудачи может быть пропущенный дополнительный канал в зубе. В 2004 г.

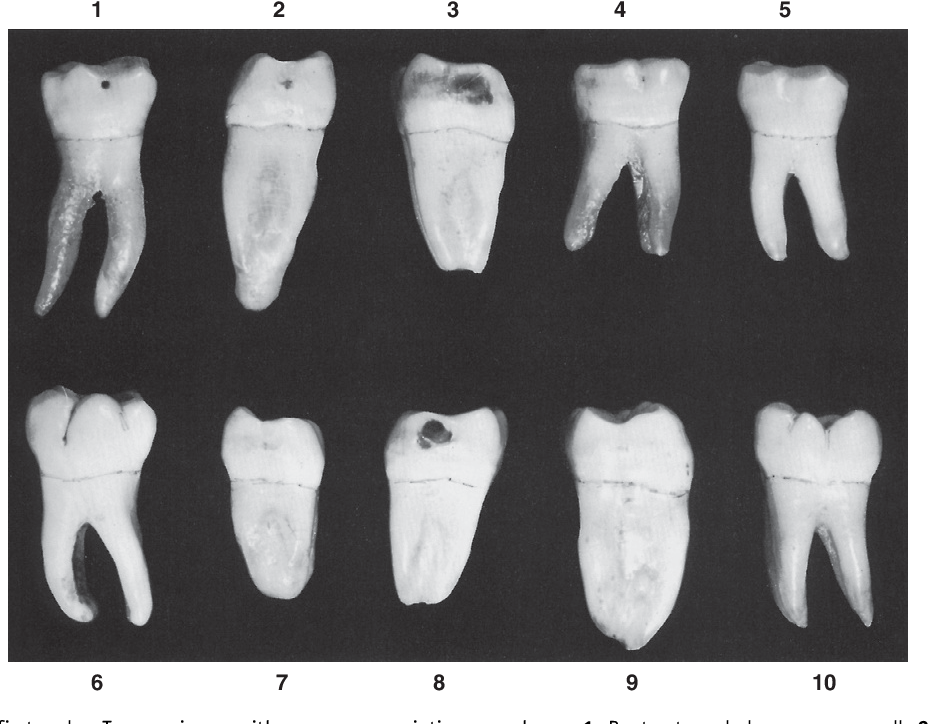

Многочисленные исследования описывают анатомию корневых каналов постоянных моляров верхней и нижней челюсти.[15,16] Это многокорневые зубы с множественными каналами. Поскольку у них несколько каналов, глубокое знание дна коронковой пульповой камеры зубов имеет первостепенное значение.[17] Если клиницист не знает о дне камеры и его разнообразной форме, то вероятность отсутствия корневых каналов высока. Изменчивость пульповой камеры и корневых каналов моляров верхней и нижней челюсти может быть связана со многими факторами. Морфология каналов зубов сложная [18,19].] Вариации могут возникать из-за возраста[18], пола,[20] разных рас и этнического происхождения изучаемого населения[21,22,23]. Уолтон и Торабинежад в 1996 году[18] и Эш и Нельсон в 2003 году[19]. ] отметили, что понимание сложной конфигурации пульпы необходимо и желательно для клиницистов для успеха их лечения, в противном случае полной и единственной причиной неудачи может быть пропущенный дополнительный канал в зубе. В 2004 г. Krasner и Rankow[3] провели исследование 500 удаленных зубов и наблюдали анатомию дна пульповой камеры во всех этих зубах. Они сформировали новые законы и рекомендации по правильному расположению устья корневого канала в пульповой камере.

Krasner и Rankow[3] провели исследование 500 удаленных зубов и наблюдали анатомию дна пульповой камеры во всех этих зубах. Они сформировали новые законы и рекомендации по правильному расположению устья корневого канала в пульповой камере.

Полное клиническое и рентгенографическое исследование борозды угла наклона зуба, окклюзии, коронковых щелей, положения бугорков и реставраций необходимо до начала подготовки доступа. Клиницист должен быть в состоянии визуализировать перед вживлением зуба наиболее ожидаемое расположение пульповой камеры, а также положение устья канала.[24] Во время эндодонтического лечения полное знание и понимание морфологии пульпарного пространства и его рутинных анатомических вариаций помогает клиницисту достичь успешного результата. Могут возникать такие осложнения, как перфорация дна пульповой камеры, неполное удаление кровли, ятрогенное обнажение пульпы во время препарирования полости, выдавливание дентина и пропущенные каналы во время эндодонтической процедуры. Все это можно свести к минимуму, если следовать определенным рамкам анатомии дна пульповой камеры. Это действует как дорожная карта для понимания расположения анатомических ориентиров в зубах и диктует идеальную подготовку полости доступа, обнажая все возможные устья пульповых каналов и с небольшой потерей неповрежденных тканей зуба. Эти ориентиры, в частности, включают крышу и дно пульповой камеры, цементно-эмалевое соединение (CEJ), центральную борозду центральной ямки и фуркацию [25].

Все это можно свести к минимуму, если следовать определенным рамкам анатомии дна пульповой камеры. Это действует как дорожная карта для понимания расположения анатомических ориентиров в зубах и диктует идеальную подготовку полости доступа, обнажая все возможные устья пульповых каналов и с небольшой потерей неповрежденных тканей зуба. Эти ориентиры, в частности, включают крышу и дно пульповой камеры, цементно-эмалевое соединение (CEJ), центральную борозду центральной ямки и фуркацию [25].

Krasner и Rankow [3] уделили большое внимание знанию законов расположения устьев, что помогает клиницистам избегать боковых перфораций коронки во время препарирования полости. Они усилили закон центральности, который гласит, что пульповая камера всегда располагается в центре на уровне ЦЭГ. Следовательно, клиницист всегда может использовать CEJ в качестве своеобразной цели, независимо от неанатомической структуры клинической коронки или наличия какой-либо реставрации. CEJ может служить надежным и релевантным ориентиром для определения местоположения пульповой камеры, даже если коронка находится под тупым углом к корню. Кроме того, окклюзионная анатомия зуба может не иметь отношения к расположению подлежащей пульповой камеры даже после реставрации зуба.

Кроме того, окклюзионная анатомия зуба может не иметь отношения к расположению подлежащей пульповой камеры даже после реставрации зуба.

Анатомическая конфигурация полости пульпы каждого зуба сильно различается. В большинстве случаев наблюдается различие в морфологии первых моляров верхней челюсти, что является причиной осложнений лечения.[26] Как сообщает Бернс, первый моляр верхней челюсти — это задний зуб, который минимально захватывается и часто лечится. Первое исследование анатомии корневых каналов было проведено Okumura [27], Singh и Pawar [28]. Он изучил образцы зубов путем введения прозрачного красителя, чтобы визуализировать морфологию и конфигурацию каналов, и таким образом предложил простую классификацию корневых каналов. Другой метод, изученный Пинедой и Каттлером [22], включает использование рентгенограмм для изучения анатомии корневого канала. Сочетание двух методов было применено Weine et al ., [6], в которых для точной классификации конфигураций корневых каналов в пределах одного корня использовались рентгенографические методы и срезы зуба, которые далее подразделялись на три типа. Эти типы зависели от характера разделения основного корневого канала от устья пульповой камеры до его прохождения вдоль верхушки корня. Позже Vertucci описал систему классификации, основанную на оценке 200 вторых премоляров верхней челюсти, в которой полость пульпы окрашивалась красителем.0019 и др. .[29] и модификация Гулабивалы.[30] Всего им удалось определить восемь точных конфигураций. Эта классификация систем корневых каналов была намного более сложной по сравнению с классификацией, данной Weine и соавт. . Следовательно, эта более новая модификация была позже добавлена к исходной системе классификации Вейне.[31]

Эти типы зависели от характера разделения основного корневого канала от устья пульповой камеры до его прохождения вдоль верхушки корня. Позже Vertucci описал систему классификации, основанную на оценке 200 вторых премоляров верхней челюсти, в которой полость пульпы окрашивалась красителем.0019 и др. .[29] и модификация Гулабивалы.[30] Всего им удалось определить восемь точных конфигураций. Эта классификация систем корневых каналов была намного более сложной по сравнению с классификацией, данной Weine и соавт. . Следовательно, эта более новая модификация была позже добавлена к исходной системе классификации Вейне.[31]

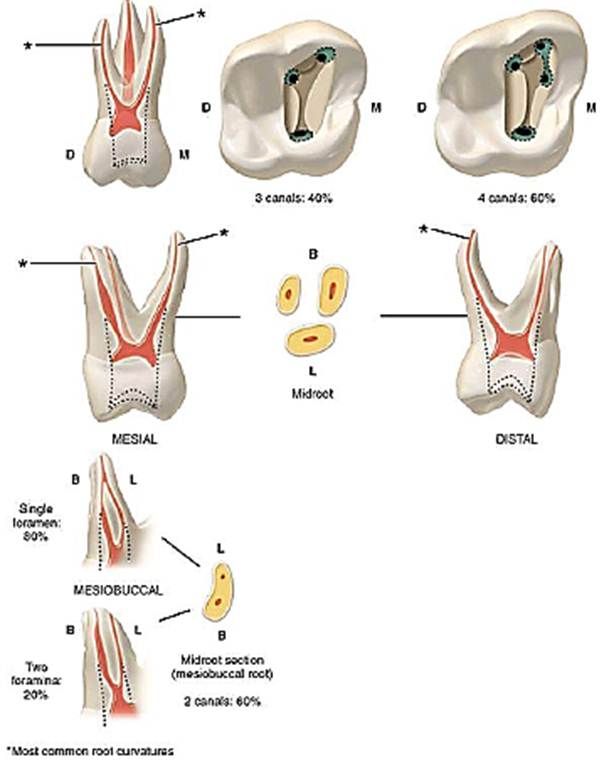

Vertucci [32] пришел к выводу, что использование методов окрашивания и рентгенографии помогает сохранить неповрежденный корень образца зуба, который становится прозрачным в процессе декальцинации. Кроме того, рентгенографическое исследование позволяет исследователю более своеобразно визуализировать почти все разветвления и отделы корневых каналов. В других исследованиях, проведенных Кулильдом и Петерсом [33], Спербером и Моро [34] и Хартвеллом и Беллицци [10], правильно отмечено, что второй канал часто присутствует в мезиально-щечном-2 (МВ-2) корне верхних моляров. иногда трудно клинически обнаружить. Наличие канала MB-2 должно быть подтверждено рентгенологическим и клиническим обследованием оператора. То же самое и с молярами нижней челюсти. В целом, результаты различных клинических исследований, оценивающих конфигурацию корневых каналов нижних моляров, предполагают наличие второго канала в дистальном корне.

В других исследованиях, проведенных Кулильдом и Петерсом [33], Спербером и Моро [34] и Хартвеллом и Беллицци [10], правильно отмечено, что второй канал часто присутствует в мезиально-щечном-2 (МВ-2) корне верхних моляров. иногда трудно клинически обнаружить. Наличие канала MB-2 должно быть подтверждено рентгенологическим и клиническим обследованием оператора. То же самое и с молярами нижней челюсти. В целом, результаты различных клинических исследований, оценивающих конфигурацию корневых каналов нижних моляров, предполагают наличие второго канала в дистальном корне.

Что касается исследований, проведенных в индийском контексте, Сингх и Павар [35] описали, что по сравнению с другими расами распространенность каналов MB2 выше среди индейских зубов. Следовательно, это можно объяснить расовой характеристикой, так как заболеваемость выше у японцев, европейцев, европеоидов и дальневосточных рас. Их результаты показали, что у африканских угандийцев, бразильцев и мексиканцев морфология корневых каналов аналогична морфологии коренных зубов индейцев. Таким образом, расовые различия могут быть хорошо оценены. О вторых молярах нижней челюсти, исследование, проведенное Pawar et al .[36] подтверждает, что существует расовая предрасположенность при классификации морфологии корневых каналов. В случае индийской популяции наблюдается более высокая распространенность С-образных каналов со сросшимися корнями по сравнению с корейской или китайской популяцией. Более того, медиальные корни демонстрируют большее разнообразие конфигураций корневых каналов, что имеет клиническое значение.

Таким образом, расовые различия могут быть хорошо оценены. О вторых молярах нижней челюсти, исследование, проведенное Pawar et al .[36] подтверждает, что существует расовая предрасположенность при классификации морфологии корневых каналов. В случае индийской популяции наблюдается более высокая распространенность С-образных каналов со сросшимися корнями по сравнению с корейской или китайской популяцией. Более того, медиальные корни демонстрируют большее разнообразие конфигураций корневых каналов, что имеет клиническое значение.

Cimilli et al .[14] оценили расстояние между MB и мезиолингвальным (ML) отверстием и отметили взаимосвязь между степенью искривления корневых каналов первых моляров нижней челюсти. Каптан и соавт. [13] сообщили в своем исследовании, что анатомия дна пульповой камеры для определения расположения дополнительных каналов диктует подготовку эндодонтической полости в боковых зубах. Они отметили, что очень немногие образцы имели треугольную анатомию коронковой пульпы, которую обычно называют нормальной анатомией, в то время как большинство образцов имели ромбовидную анатомию. Таким образом, стандартное препарирование полости треугольной формы недостаточно для локализации дополнительного канала в случае моляров верхней и нижней челюсти. Так, они отметили, что форму полости доступа необходимо изменить на ромбовидную в случае верхних моляров и прямоугольную в случае нижнечелюстных моляров.

Таким образом, стандартное препарирование полости треугольной формы недостаточно для локализации дополнительного канала в случае моляров верхней и нижней челюсти. Так, они отметили, что форму полости доступа необходимо изменить на ромбовидную в случае верхних моляров и прямоугольную в случае нижнечелюстных моляров.

Следовательно, углубленное изучение анатомии дна коронковой пульповой камеры является необходимостью во времена принятия решений, основанных на доказательной стоматологии. Таким образом, считается, что морфологические конфигурации дна пульповой камеры являются определяющим компонентом полости эндодонтического доступа, что является первым и наиболее важным этапом эндодонтического лечения. Пробелы в знании анатомии коронковой пульповой камеры лечащегося зуба приводят к невозможности локализации всех каналов, имеющихся в сложных зубах (молярах). Как указывалось ранее, были проведены небольшие исследования, посвященные важности анатомии дна пульповой камеры для успеха лечения корневых каналов. Таким образом, эта новинка может помочь в идентификации и различении формы полости эндодонтического доступа для зубов, изучаемых при лечении населения.

Таким образом, эта новинка может помочь в идентификации и различении формы полости эндодонтического доступа для зубов, изучаемых при лечении населения.

Учитывая пробелы в литературе, настало время надлежащим образом описать первичную классификацию анатомии дна пульповой камеры, которая может служить основой для клиницистов. Следовательно, в этом обзоре сообщается о новой классификации моляров верхней и нижней челюсти. При разработке данной классификации учитывались расположение устьев, форма устьев, форма дна пульповой камеры, наличие линий развития и наличие пульповых камней. Все эти факторы в конечном итоге ответственны за прогнозирование анатомии дна пульповой камеры. Он имеет небольшие различия в молярах верхней челюсти по сравнению с молярами нижней челюсти. Это различие может быть связано с первичной дифференциацией морфологической структуры двух. Следовательно, цель состояла в том, чтобы разработать новую систему классификации анатомии дна пульповой камеры моляров, чтобы облегчить навыки клинициста/оператора. Цели заключались в следующем: (i) оценить различия в анатомии дна пульповой камеры моляров верхней и нижней челюсти, (ii) создать анатомическую классификацию пульпы на основе индивидуального типа зуба и (iii) помочь исследователям. /студенты/клиницисты, чтобы преуспеть в своей клинической экспертизе и добиться более высоких показателей успеха эндодонтического лечения.

Цели заключались в следующем: (i) оценить различия в анатомии дна пульповой камеры моляров верхней и нижней челюсти, (ii) создать анатомическую классификацию пульпы на основе индивидуального типа зуба и (iii) помочь исследователям. /студенты/клиницисты, чтобы преуспеть в своей клинической экспертизе и добиться более высоких показателей успеха эндодонтического лечения.

Описанная классификация защищена авторским правом Бюро регистрации авторских прав правительства Индии (Рег. №: L-95492/2020; от 07 октября 2020 г.). Классификация моляров верхней челюсти предполагает описание формы дна пульповой камеры, в первую очередь разделяемой на четыре класса: K, Y, I и другие []. В зависимости от расположения и количества устьев каналов и количества каналов, присутствующих в одном корне, образующих своеобразную букву алфавита, классификация разработана следующим образом:

Открыть в отдельном окне

Схематическое представление классификации дна пульповой камеры моляров Павара и Сингха© для моляров верхней челюсти (K, Y, I)

К – у моляров верхней челюсти с наличием четырех каналов устья: MB, MB-2, дистощечное и небное, линия, соединяющая дистощечное и небное, и еще две линии, расходящиеся от центра этой линии к MB и MB-2, образуют букву «К» в алфавитном порядке

Y – у моляров верхней челюсти, имеющих три устья каналов: MB, дистально-щечное и небное, при образовании линии, соединяющей все три канала в центре полости доступа, она напоминает букву «Y»

I – в молярах верхней челюсти с наличием двух устьев каналов: щечного и небного, оба канала могут соединяться линией, напоминающей букву «I»

Другие – включают все случаи, кроме указанных .

Классификация моляров нижней челюсти включает в себя описание формы дна пульповой камеры, в первую очередь разделенного на пять классов: H, Y, I и другие []. В зависимости от расположения и количества устьев каналов и количества каналов, присутствующих в одном корне, образующих своеобразную букву алфавита, классификация разработана следующим образом:

Открыть в отдельном окне

Схематическое представление классификации дна пульповой камеры моляра Pawar и Singh© для моляров нижней челюсти (H, Y, I)

H – для моляров нижней челюсти с наличием четырех каналов отверстия: MB, ML, дистально-щечное и дистально-язычное, две линии, соединяющие мезиальный и дистальный каналы, и линия, соединяющая центр этих линий, напоминают букву «H» (согласно анатомии дна камеры)

Y– в молярах нижней челюсти при наличии трех устьев каналов: MB, ML и дистального, линия, соединяющая все три канала в центре полости доступа, напоминает букву «Y».

При наличии четырех устьев каналов: MB, ML, дистально-щечного и дистально-язычного (расположенных близко друг к другу) линия мезиального и дистального каналов и линия, соединяющая центр этих линий, напоминают букву «Y»

При наличии четырех устьев каналов: MB, ML, дистально-щечного и дистально-язычного (расположенных близко друг к другу) линия мезиального и дистального каналов и линия, соединяющая центр этих линий, напоминают букву «Y»I – в молярах нижней челюсти с наличием двух устьев каналов: мезиального и дистального, линия, соединяющая оба канала, напоминает букву «I»

Прочие – включают все случаи, кроме указанных выше

Классификация дна пульпарной камеры моляров Павара и Сингха © была применена к срезу моляров верхней [] и нижней челюсти [].

Открыть в отдельном окне

Репрезентативные изображения дна пульповой камеры зубов верхней челюсти по классификации Павара и Сингха

Открыть в отдельном окне

Репрезентативные изображения дна пульповой камеры зубов нижней челюсти по классификации Павара и Сингха

Классификация дна пульповой камеры моляров Павара и Сингха © упростит задачу и будет действовать как дополнение для операторов, помогающих получить вид с высоты птичьего полета на всю систему корневых каналов, сочетая анатомию дна пульповой камеры и конфигурацию корня и корневого канала. Кроме того, в будущем могут быть проведены исследования для проверки диагностической надежности и точности этой классификации.

Кроме того, в будущем могут быть проведены исследования для проверки диагностической надежности и точности этой классификации.

Финансовая поддержка и спонсорство

Нет.

Конфликт интересов

Конфликт интересов отсутствует.

Этот обзор является частью докторской диссертации, которая выполняется на кафедре консервативной стоматологии и эндодонтии Стоматологического колледжа и больницы Терна, Нави Мумбаи, филиала Университета медицинских наук Махараштры, Нашик.

1. Эндодонтия. 2020. [Последний доступ 27 июля 2020 г.]. Доступно по адресу: https://en.wikipedia.org/wiki/Endodontics.

2. Харгривз К.М., Коэн С., Берман Л.Х. Пути мякоти Коэна. 10-е изд. Сент-Луис, Миссури: Mosby Elsevier; 2011. [Google Scholar]

3. Краснер П., Ранков Х.Дж. Анатомия дна пульповой камеры. Дж Эндод. 2004; 30:5–16. [PubMed] [Google Scholar]

4. Левин Х.Дж. Доступ к полостям. Дент Клин Норт Ам. 1967; 7: 701–10. [PubMed] [Google Scholar]

5. Барретт М. Внутренняя анатомия зубов с особым упором на пульпу и ее ветви. Дент Космос. 1925; 67: 581–9.2. [Google Scholar]

Барретт М. Внутренняя анатомия зубов с особым упором на пульпу и ее ветви. Дент Космос. 1925; 67: 581–9.2. [Google Scholar]

6. Weine FS, Healey HJ, Gerstein H, Evanson L. Конфигурация канала в мезиобуккальном корне первого моляра верхней челюсти и его эндодонтическое значение. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1969; 28: 419–25. [PubMed] [Google Scholar]

7. Acosta Vigouroux SA, Trugeda Bosaans SA. Анатомия дна пульповой камеры первого постоянного моляра верхней челюсти. Дж Эндод. 1978; 4: 214–9. [PubMed] [Google Scholar]

8. Ting PC, Nga L. Клиническое обнаружение малого медиально-щечного канала верхних первых моляров. Инт Эндод Дж. 1992;25:304–306. [PubMed] [Google Scholar]

9. Имура Н., Хата Г.И., Тода Т., Отани С.М., Фагундес М.И. Два канала в мезиощечных корнях моляров верхней челюсти. Int Endod J. 1998; 31:410–4. [PubMed] [Google Scholar]

10. Hartwell G, Bellizzi R. Клиническое исследование in vivo эндодонтически леченных моляров нижней и верхней челюсти. Дж Эндод. 1982; 8: 555–7. [PubMed] [Google Scholar]

Дж Эндод. 1982; 8: 555–7. [PubMed] [Google Scholar]

11. Fernandes M, de Ataide I, Wagle R. С-образная конфигурация корневых каналов: обзор литературы. Джей Консерв Дент. 2014;17:312–9. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

12. Burns RC, Herbranson EJ. Морфология зуба и препарирование полости. В: Пути пульпы. 7-е изд. 7. Мосби, Сент-Луис: Коэн и Бернс; 1998. [Google Scholar]

13. Kaptan F, Kayahan B, Bayirlı G. Анатомия дна пульповой камеры постоянных верхних и нижних моляров. Балкан Ж Стоматол. 2008; 12:18–9. [Google Scholar]

14. Cimilli H, Mumcu G, Cimilli T, Kartal N, Wesselink P. Корреляция между структурой корневых каналов и расстоянием между отверстиями первых моляров нижней челюсти. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2006; 102:e16–21. [PubMed] [Академия Google]

15. де Пабло О.В., Эстевес Р., Пейкс Санчес М., Хейлборн С., Коэнка Н. Анатомия корня и конфигурация канала постоянного первого моляра нижней челюсти: систематический обзор. Дж Эндод. 2010;36:1919–31. [PubMed] [Google Scholar]

Дж Эндод. 2010;36:1919–31. [PubMed] [Google Scholar]

16. Бхуян А.С., Катаки Р., Филлей П., Гилл Г.С. Конфигурация корневого канала постоянного первого моляра верхней челюсти у популяции кхаси в Мегхалае: исследование in vitro . Джей Консерв Дент. 2014;17:359–63. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

17. Pawar AM, Kokate SR, Hegde VR. Современный подход к успешному эндодонтическому вмешательству в мире «Radix Entomolaris» J Dent. 2013;4:208–13. [Академия Google]

18. Уолтон Р., Торабинежад М. Принципы и практика эндодонтии. Филадельфия, Пенсильвания: Сондерс; 1996. [Google Scholar]

19. Эш М.М., Нельсон С.Дж. Стоматологическая анатомия, физиология и окклюзия Уилера. Сент-Луис, Миссури: Saunders/Elsevier; 2003. [Google Scholar]

20. Weine FS, Hayami S, Hata G, Toda T. Конфигурация канала мезиобуккального корня первого моляра верхней челюсти японской субпопуляции. Int Endod J. 1999; 32:79–87. [PubMed] [Академия Google]

21. Пинеда Ф. Рентгенологическое исследование мезиобуккального корня первого моляра верхней челюсти. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1973; 36: 253–60. [PubMed] [Google Scholar]

Пинеда Ф. Рентгенологическое исследование мезиобуккального корня первого моляра верхней челюсти. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1973; 36: 253–60. [PubMed] [Google Scholar]

22. Пинеда Ф., Каттлер Ю. Мезиодистальное и букколингвальное рентгенографическое исследование 7275 корневых каналов. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1972; 33: 101–10. [PubMed] [Google Scholar]

23. Neaverth EJ, Kotler LM, Kaltenbach RF. Клиническое исследование ( in vivo ) эндодонтически леченных первых моляров верхней челюсти. Дж Эндод. 1987;13:506–12. [PubMed] [Google Scholar]

24. Fogel HM, Peikoff MD, Christie WH. Конфигурация канала в мезиобуккальном корне первого моляра верхней челюсти: клиническое исследование. Дж Эндод. 1994; 20:135–137. [PubMed] [Google Scholar]

25. Росс И.Ф., Эванчик П.А. Слияние корней моляров: частота и связь с полом. J Пародонтол. 1981; 52: 663–7. [PubMed] [Google Scholar]

26. Нилакантан П., Суббарао С., Суббарао К.В. Сравнительная оценка модифицированного метода окрашивания и очистки канала, конусно-лучевой компьютерной томографии, периферической количественной компьютерной томографии, спиральной компьютерной томографии и цифровой рентгенографии с усилением контраста при изучении морфологии корневых каналов. Дж Эндод. 2010;36:1547–51. [PubMed] [Академия Google]

Дж Эндод. 2010;36:1547–51. [PubMed] [Академия Google]

27. Окумура Т. Анатомия корневых каналов. J Am Dent Assoc. 1927; 14: 632–6. [Google Scholar]

28. Сингх С., Павар М. Морфология корневых каналов премоляров нижней челюсти индейцев Южной Азии. Дж Эндод. 2014;40:1338–41. [PubMed] [Google Scholar]

29. Vertucci F, Seelig A, Gillis R. Морфология корневых каналов второго премоляра верхней челюсти человека. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1974; 38: 456–64. [PubMed] [Google Scholar]

30. Гулабивала К., Аунг Т.Х., Алави А., Нг Ю.Л. Морфология корней и каналов бирманских моляров нижней челюсти. Инт Эндод Дж. 2001; 34:359–70. [PubMed] [Google Scholar]

31. Weine F. Эндодонтическая терапия. Сент-Луис, Миссури: Мосби; 2004. [Google Scholar]

32. Vertucci FJ. Анатомия корневых каналов постоянных зубов человека. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1984; 58: 589–99. [PubMed] [Google Scholar]

33. Kulild JC, Peters DD. Расположение и конфигурация систем каналов в мезиально-щечных корнях первых и вторых моляров верхней челюсти. Дж Эндод. 1990;16:311–7. [PubMed] [Google Scholar]

Дж Эндод. 1990;16:311–7. [PubMed] [Google Scholar]

34. Sperber GH, Moreau JL. Изучение количества корней и каналов сенегальских первых постоянных моляров нижней челюсти. Инт Эндод Дж. 1998;31:117–22. [PubMed] [Google Scholar]

35. Сингх С., Павар М. Морфология корневых каналов коренных зубов верхней челюсти южноазиатских индейцев. Евр Джей Дент. 2015;9:133–44. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

36. Pawar AM, Pawar M, Kfir A, Singh S, Salve P, Thakur B, et al. Морфология корневых каналов и вариации вторых моляров нижней челюсти у населения Индии: анализ конусно-лучевой компьютерной томографии in vivo . Clin Oral Investig. 2017;21:2801–9. [PubMed] [Академия Google]

Новая номенклатура корней и корневых каналов на анатомической основе. Часть 2: моляры нижней челюсти

На этой странице консенсуса пока не достигнуто. Были определены анатомические отношения корней и их корневых каналов и сформулирована система наименования. Предлагаемая номенклатура пытается внести некоторые существенные изменения в традиционный подход, чтобы приспособить наименования различных аберраций, представленных в молярах нижней челюсти. Была предложена простая, но обширная система номенклатуры, которая правильно называет внутреннюю и внешнюю морфологию моляров нижней челюсти.

Была предложена простая, но обширная система номенклатуры, которая правильно называет внутреннюю и внешнюю морфологию моляров нижней челюсти.

1. Введение

Номенклатура относится к набору терминов, используемых в общении лицами одной профессии, что позволяет им лучше понимать друг друга. Понимание этих терминов помогает в диагностике и лечении заболеваний и дефектов зубов [1]. Первый моляр нижней челюсти, самый ранний из прорезывающихся постоянных задних зубов, считается зубом, наиболее часто вовлекаемым в эндодонтическое вмешательство [2]. В своей типичной форме он описывается как двухкорневой зуб, содержащий либо три, либо четыре канала. Чаще всего моляры нижней челюсти имеют два основных корня: мезиальный и дистальный [3, 4]. Медиальный корень обычно представлен двумя основными каналами: мезиобуккальным (MB) и мезиолингвальным (ML). Однако дистальный корень имеет две общие конфигурации каналов, в которых он может содержать один канал, называемый дистальным (D), или может содержать два отдельных канала, дистощечный (DB) и дистолингвальный (DL). Таким образом, в дистальном корне главные каналы могут быть либо дистальными (D), либо дистально-щечными (DB) и дисто-лингвальными (DL), в зависимости от обстоятельств [3].

Таким образом, в дистальном корне главные каналы могут быть либо дистальными (D), либо дистально-щечными (DB) и дисто-лингвальными (DL), в зависимости от обстоятельств [3].

Как и в случае любой анатомии зуба, моляры нижней челюсти также имеют многочисленные вариации в отношении морфологии корней и корневых каналов. Варианты анатомии их корней варьировались от 2-х корней, как описано ранее, до 4-х отдельных корней [4-6], в то время как вариации каналов варьировались от одного корневого канала до семи корневых каналов [7-11]. . Поиск литературы показал, что в стоматологической литературе для описания одних и тех же морфологических вариаций этих зубов использовалось несколько нетипичных и разнообразных терминов (таблица 1). В качестве альтернативы, одни и те же имена также использовались для обозначения двух неидентичных анатомических вариаций. Например, канал, расположенный между DB и DL каналом, был попеременно назван средним дистальным, дистальным и третьим дистальным каналом [7, 12]. Кроме того, каналы, расположенные в сходных анатомических позициях, были дифференцированы с помощью номеров в качестве суффиксов к общему названию, аналогично традиционным названиям их верхнечелюстных аналогов, таких как MB1, MB2, ML1, ML2 [7]. Кроме того, немногие авторы описали вариации множественных каналов в корне, просто указав количество каналов (например, 2 мезиальных или 3 дистальных канала, 2DB-каналы и т. д.) [9]., 13]. Цифры обозначают только наличие дополнительного канала (каналов) без описательной информации о варианте системы каналов. Из различных терминов использование номеров (MB1, MB2, ML1, ML2, DB1, DB2 или 2 мезиальных и др.) [14] для обозначения дополнительных каналов весьма необычно для номенклатуры. В результате отсутствует ясность в описании различных аберраций, присутствующих в молярах нижней челюсти. Это подчеркивает необходимость, а также важность номенклатуры, учитывающей эти факторы, для улучшения коммуникации, улучшения образования и понимания вариаций корней и систем их каналов.

Кроме того, каналы, расположенные в сходных анатомических позициях, были дифференцированы с помощью номеров в качестве суффиксов к общему названию, аналогично традиционным названиям их верхнечелюстных аналогов, таких как MB1, MB2, ML1, ML2 [7]. Кроме того, немногие авторы описали вариации множественных каналов в корне, просто указав количество каналов (например, 2 мезиальных или 3 дистальных канала, 2DB-каналы и т. д.) [9]., 13]. Цифры обозначают только наличие дополнительного канала (каналов) без описательной информации о варианте системы каналов. Из различных терминов использование номеров (MB1, MB2, ML1, ML2, DB1, DB2 или 2 мезиальных и др.) [14] для обозначения дополнительных каналов весьма необычно для номенклатуры. В результате отсутствует ясность в описании различных аберраций, присутствующих в молярах нижней челюсти. Это подчеркивает необходимость, а также важность номенклатуры, учитывающей эти факторы, для улучшения коммуникации, улучшения образования и понимания вариаций корней и систем их каналов.

До настоящего времени не было представлено ни одной номенклатурной системы, которая одновременно учитывала бы взаимосвязь анатомии корня и корневого канала моляров нижней челюсти. Таким образом, хотя, по-видимому, существует общее согласие в отношении наличия внутренних и внешних морфологических аберраций, единого мнения относительно их номенклатуры достигнуто не было. Цель этой статьи — предложить новую номенклатуру, позволяющую дать всестороннее анатомическое описание корней и корневых каналов моляров нижней челюсти.

2. Номенклатура корней и корневых каналов

2.1. Номенклатура корневых каналов

(1) Идентификация главных каналов в двух корневых молярах нижней челюсти. (i) Чаще всего моляры нижней челюсти имеют два главных корня, мезиальный и дистальный. (ii) В главном мезиальном корне главный мезиощечный (MB) или мезиолингвальный (ML) канал — это канал, устье которого расположено наиболее мезиально и щечно или мезиально и язычно, соответственно (рис. 1(a)). (iii) Когда главный дистальный корень содержит единственный канал, устье которого расположен в центре, он идентифицируется как главный дистальный (D) канал (рис. 1(a)). (iv) Однако, когда дистальный корень представляет собой наиболее распространенную вариацию двух каналов, оба канала следует рассматривать как главные каналы. Они будут идентифицированы на основе их соответствующего анатомического положения и названы дистощечным (DB) и дистолингвальным (DL) каналами (рис. 1(b)). (v) Кроме того, путь входа в канал на уровне устья может использоваться для идентификации основных каналов (MB, ML, D, DB или DL), при этом название канала противоположно пути его входа в устье канала. (2) Дополнительный канал в двух корневых молярах нижней челюсти. .(i) Когда дополнительный канал расположен между двумя основными каналами одного и того же корня, добавляется префикс «средний», обозначаемый буквой «М», для описания его анатомического положения между двумя основными каналами. Название дополнительного канала также будет включать его мезио-дистальное положение внутри зуба, то есть «мезиальное» или «дистальное».

1(a)). (iii) Когда главный дистальный корень содержит единственный канал, устье которого расположен в центре, он идентифицируется как главный дистальный (D) канал (рис. 1(a)). (iv) Однако, когда дистальный корень представляет собой наиболее распространенную вариацию двух каналов, оба канала следует рассматривать как главные каналы. Они будут идентифицированы на основе их соответствующего анатомического положения и названы дистощечным (DB) и дистолингвальным (DL) каналами (рис. 1(b)). (v) Кроме того, путь входа в канал на уровне устья может использоваться для идентификации основных каналов (MB, ML, D, DB или DL), при этом название канала противоположно пути его входа в устье канала. (2) Дополнительный канал в двух корневых молярах нижней челюсти. .(i) Когда дополнительный канал расположен между двумя основными каналами одного и того же корня, добавляется префикс «средний», обозначаемый буквой «М», для описания его анатомического положения между двумя основными каналами. Название дополнительного канала также будет включать его мезио-дистальное положение внутри зуба, то есть «мезиальное» или «дистальное». Таким образом, канал будет называться средне-мезиальным (MM) или средне-дистальным (MD) каналом (рис. 1(c), 5(e) и 5(f)). (3) Множественные дополнительные каналы в двух корневых молярах нижней челюсти. .(i) Если два дополнительных канала находятся в пределах одного и того же основного корня (т. е. 4 канала в одном корне), дополнительные каналы будут названы на основе их щечно-язычного положения по отношению к ближайшему основному каналу. Срок «букко-» или «лингво-» добавляются в качестве префикса к названиям основных каналов, к которым анатомически примыкают дополнительные каналы. Например, если дистальный корень содержит четыре канала, все они расположены в одной и той же щечно-язычной плоскости, каналы будут называться дистощечно-щечным (DB), лингво-дистобуккальным (L-DB), щечно-дистоязычным (B-DL) и дистолингвальный (ДЛ) (рис. 1(г)).

Таким образом, канал будет называться средне-мезиальным (MM) или средне-дистальным (MD) каналом (рис. 1(c), 5(e) и 5(f)). (3) Множественные дополнительные каналы в двух корневых молярах нижней челюсти. .(i) Если два дополнительных канала находятся в пределах одного и того же основного корня (т. е. 4 канала в одном корне), дополнительные каналы будут названы на основе их щечно-язычного положения по отношению к ближайшему основному каналу. Срок «букко-» или «лингво-» добавляются в качестве префикса к названиям основных каналов, к которым анатомически примыкают дополнительные каналы. Например, если дистальный корень содержит четыре канала, все они расположены в одной и той же щечно-язычной плоскости, каналы будут называться дистощечно-щечным (DB), лингво-дистобуккальным (L-DB), щечно-дистоязычным (B-DL) и дистолингвальный (ДЛ) (рис. 1(г)).

2.2. Варианты корней

(1)Двукоренные моляры нижней челюсти(i)Если все каналы расположены в пределах двух основных корней, дальнейшая модификация номенклатуры не требуется. Таким образом, когда каналы названы без упоминания корней, это будет означать, что каналы расположены в своих соответствующих основных корнях. Например, двухкорневой моляр нижней челюсти, содержащий четыре основных канала, сохранит свои названия MB, ML, DL и DB (рис. 2(а)). (2) Трехкорневые моляры нижней челюсти (i) В случаях, когда два корня расположены на месте единственного главного корня этой области, причем каждый такой корень содержит один канал, названия корней и их каналов будут соответствовать анатомическим критериям, упомянутым выше. Этот корневой вариант передается путем добавления суффикса 9.0229 «R» к сокращенному наименованию канала. (ii) «R» следует использовать в качестве суффикса только для обозначения корня (корней), отличного от основных корней, и когда вариантный корень (корни) содержит только один канал. (iii) Таким образом, трехкорневой моляр нижней челюсти с двумя корнями, расположенными дистально (мезиальный, дистощечный и дистолингвальный корни), с четырьмя каналами, корнем и конфигурацией канала будет обозначаться как MB, ML, DB R , DL R (рис.

Таким образом, когда каналы названы без упоминания корней, это будет означать, что каналы расположены в своих соответствующих основных корнях. Например, двухкорневой моляр нижней челюсти, содержащий четыре основных канала, сохранит свои названия MB, ML, DL и DB (рис. 2(а)). (2) Трехкорневые моляры нижней челюсти (i) В случаях, когда два корня расположены на месте единственного главного корня этой области, причем каждый такой корень содержит один канал, названия корней и их каналов будут соответствовать анатомическим критериям, упомянутым выше. Этот корневой вариант передается путем добавления суффикса 9.0229 «R» к сокращенному наименованию канала. (ii) «R» следует использовать в качестве суффикса только для обозначения корня (корней), отличного от основных корней, и когда вариантный корень (корни) содержит только один канал. (iii) Таким образом, трехкорневой моляр нижней челюсти с двумя корнями, расположенными дистально (мезиальный, дистощечный и дистолингвальный корни), с четырьмя каналами, корнем и конфигурацией канала будет обозначаться как MB, ML, DB R , DL R (рис. 2(б)). (3) Четырехкорневые моляры нижней челюсти (i) В случаях, когда вместо единственного основного корня этой области имеется три корня, причем каждый такой корень содержит один канал, каналы называются в соответствии с их анатомическим положением как мезиощечные, средний мезиальный и мезиолингвальный для мезиального или дистально-щечного, средний дистальный и дистолингвальный для дистального. Кроме того, чтобы сообщить об изменении корня, используется суффикс 9.0229 «R» добавляется к их названию канала. Номенклатура корней и каналов для этой конфигурации будет обозначаться как MB R, MM R, ML R или DB R, MD R, DL R для мезиального и дистального, соответственно ( Рисунок 2(c)). (4) Трех- или четырехкорневые моляры нижней челюсти с несколькими каналами в дополнительных корнях. (i) В случаях, когда любой из дополнительных корней содержит 2 или более каналов, название каждого канал в дополнительном корне будет основан на его анатомическом положении внутри этого корня.

2(б)). (3) Четырехкорневые моляры нижней челюсти (i) В случаях, когда вместо единственного основного корня этой области имеется три корня, причем каждый такой корень содержит один канал, каналы называются в соответствии с их анатомическим положением как мезиощечные, средний мезиальный и мезиолингвальный для мезиального или дистально-щечного, средний дистальный и дистолингвальный для дистального. Кроме того, чтобы сообщить об изменении корня, используется суффикс 9.0229 «R» добавляется к их названию канала. Номенклатура корней и каналов для этой конфигурации будет обозначаться как MB R, MM R, ML R или DB R, MD R, DL R для мезиального и дистального, соответственно ( Рисунок 2(c)). (4) Трех- или четырехкорневые моляры нижней челюсти с несколькими каналами в дополнительных корнях. (i) В случаях, когда любой из дополнительных корней содержит 2 или более каналов, название каждого канал в дополнительном корне будет основан на его анатомическом положении внутри этого корня. Приставка букко- ( B ), лингво- ( L ) или средний (M) будет использоваться, в зависимости от обстоятельств, для обозначения этих каналов. (ii) Однако каждый из каналов в этом дополнительном корне будет обозначаться знаком суффикс «r» , вместо ранее упомянутого «R» . Суффикс «r» будет сообщать об их местонахождении в пределах того же дополнительного корня. Корень, который содержит эти каналы, будет выведен из общего знаменателя «r» . Таким образом, два канала в одной щечно-язычной плоскости дополнительного дистально-щечного корня будут называться L-DB 9.0229 r и DB r (рис. 2(г)).

Приставка букко- ( B ), лингво- ( L ) или средний (M) будет использоваться, в зависимости от обстоятельств, для обозначения этих каналов. (ii) Однако каждый из каналов в этом дополнительном корне будет обозначаться знаком суффикс «r» , вместо ранее упомянутого «R» . Суффикс «r» будет сообщать об их местонахождении в пределах того же дополнительного корня. Корень, который содержит эти каналы, будет выведен из общего знаменателя «r» . Таким образом, два канала в одной щечно-язычной плоскости дополнительного дистально-щечного корня будут называться L-DB 9.0229 r и DB r (рис. 2(г)).

Для облегчения понимания приведенные иллюстрации для описания были специально объяснены в отношении дистальных корней и каналов. Однако те же критерии применимы и при наличии морфологических вариаций в мезиальных корнях и каналах. Кроме того, когда присутствуют дополнительные каналы и корни, они, как описано, находятся в одной и той же щечно-язычной плоскости, поскольку это образец, который чаще всего демонстрируют нижнечелюстные моляры.

2.3. Модификации для редких анатомических вариаций

(i) В случаях, когда только один канал расположен в мезиальном корне моляра нижней челюсти, канал называется «мезиальным» и обозначается буквой «М» (рис. 3(а). ).(ii) В случае однокорневого моляра нижней челюсти с одним каналом мы предлагаем называть его «центральным» каналом, обозначаемым как «Cn» (рис. 3(b)). Это название правильно описывает центральное расположение одиночного канала в одиночном корне. (iii) В случае С-образных каналов к названию канала добавляется префикс «С». Название канала расширено за счет включения пути С-образного канала. Например, С-образная конфигурация, включающая ML и DB канал, с независимым MB каналом, его конфигурация корня и канала будет C-ML-DB , МБ (рис. 3(с)). Этот образец именования также проливает свет на возможность сросшихся корней, содержащих С-образный канал. (iv) Когда зуб содержит одиночный С-образный канал, он называется С-образным центральным каналом и обозначается как « C-Cn». Форма, положение и протяженность канала также включены в его название в том же порядке. Например, C-Cn-MB-ML будет обозначать С-образный центральный канал, идущий от MB к ML (рис. 3(d), 5(c) и 5(d)).

Форма, положение и протяженность канала также включены в его название в том же порядке. Например, C-Cn-MB-ML будет обозначать С-образный центральный канал, идущий от MB к ML (рис. 3(d), 5(c) и 5(d)).

Предлагаемая формула наименования корня и корневого канала моляров нижней челюсти по существующей номенклатуре – XR, где «X» – анатомическое расположение канала и «R» обозначает дополнительный корень. Однако при наличии нескольких каналов в дополнительном корне формула изменяется на XP r , где «X» — анатомическое положение каналов по отношению к основному каналу (P), а «r» обозначает дополнительный корень, содержащий несколько каналов. Предложенные формулы «X R » и «XP r » , для наименования корней и корневых каналов применимы к различным конфигурациям корней и корневых каналов моляров нижней челюсти, за исключением случаев упомянутых редких анатомических вариаций.

3. Обсуждение

Имя, основанное на анатомическом положении, дает наиболее подходящее описание. Термины, которые со временем приобрели популярность из-за своей простоты, часто неуместны и неточны. Такие термины не могут анатомически описать расположение каналов и не имеют аналогов в научной терминологии. Существующая номенклатура основана на использовании анатомических терминов для обозначения корней и их каналов. Это соответствует традиционному подходу, в котором используются сходные анатомически обоснованные термины. Однако в дополнение к традиционно принятым терминам предложенные дополнительные уточнения помогают точно называть корни и каналы, включая редкие морфологические вариации, исходя из анатомических соображений. Это сохраняет простоту используемых терминов и еще больше расширяет сферу их применения и признания. Согласно Weine [23], название канала противоположно пути его входа на уровне устья канала. Однако в определенных ситуациях это может быть не совсем надежным критерием для именования каналов. Например, когда средний мезиальный канал срастается либо с каналом MB, либо с каналом ML, пути их входа в канал на уровне устья могут различаться или быть более или менее в одном и том же направлении.