Анатомия Верхнего Моляра • OHI-S

Думаю, начинающим особенно сложные специальные термины можно пока пропускать, улавливая основу, но рано или поздно каждому необходимо научиться пользоваться профессиональным языком!

На заготовке для моделирования я рисую окклюзионный компас (рис. 1) — для нас он является ориентиром, отделяющим одни элементы поверхности от других. Но также компас показывает направление движения бугров зуба-антагониста, проецируя их на жевательную поверхность. И вершины бугров не должны находиться на пути движения. Чаще всего линии окклюзионного компаса совпадают с глубокими фиссурами.

Рис. 1. Окклюзионный компас.

Итак, первым на свет появляется мезиально-небный бугор (рис. 2).

Рис. 2. Первым появляется мезиально-небный бугор 16 зуба.

Это очень мощный бугор, в мезиодистальном направлении он заполняет пространство более половины, а если быть точным, от мезиального аппроксимального края до середины дистально-щечного бугра. На схеме окклюзионного компаса мы видим зеленую линию — она показывает медиотрузионный путь мезиально-щечного бугра нижнего шестого (МЩБ 46). Поэтому вершина нашего небного бугра не должна попадать на этот путь. В то же время вершина бугра смещена к центру зуба, так как это давящий бугор, испытывающий большую нагрузку, он имеет большое основание и более округлую форму, если смотреть в мезиодистальном направлении.

На схеме окклюзионного компаса мы видим зеленую линию — она показывает медиотрузионный путь мезиально-щечного бугра нижнего шестого (МЩБ 46). Поэтому вершина нашего небного бугра не должна попадать на этот путь. В то же время вершина бугра смещена к центру зуба, так как это давящий бугор, испытывающий большую нагрузку, он имеет большое основание и более округлую форму, если смотреть в мезиодистальном направлении.

Следующий бугор — дистально-щечный (рис. 3), он своим основанием вплетается в дистальный край мезиально-небного бугра, формируя при этом принципиально важный элемент — Krista Transversa (поперечный гребень).

Рис. 3. Следующий бугор — дистально-щечный.

Этот гребень огибает центральную ямку и препятствует чрезмерному смещению нижней челюсти назад за счет контакта с тем же мезиально-щечным бугром нижнего шестого. Помимо этого, мезиальный край дистально-щечного бугра граничит с латеротрузионным путем МЩБ 46 и не должен заходить за пределы этой линии (синяя линия на окклюзионном компасе).

Щечные бугры 16 защитные, поэтому более остры, вершина смещена щечно к краю (рис. 4).

Рис. 4. Защитные щечные бугры.

Мезиально-щечный — самый маленький из бугров, его краевой гребень идет параллельно центральной фиссуре, резко закругляясь, переходя в аппроксимальную часть. Этот угол лежит в основе правила кривизны коронки, определяющего сторону реставрируемого зуба. И очень важно, что этот бугор находится на латеропротрузионном пути МЩБ 46. Это значит, что все пространство между черной и синей полосками в окклюзионном компасе — это место возможного нахождения МЩБ 46, и если не выраженны или стерты клыки или высота перекрытия передних зубов незначительна, а мезиально-щечный восстановлен чрезмерно, — возможны суперконтакты и сколы. Именно в этом заключаются особенности его формы: основание бугра от центральной ямки до вершины не выраженно и по высоте он самый маленький (рис. 5).

Рис. 5. Самый маленький из бугров — мезиально-щечный.

Замыкает круг мезиальный эмалевый валик, краевой гребень его объединяет краевые гребни небного и щечного мезиальных бугров. Основной выступ спускается по направлению центральной фиссуры и сужается. Краевой гребень мезиального эмалевого валика принимает на себя контакт дистального ската мезиального щечного бугра 46 (рис. 6).

Рис. 6. Мезиальный эмалевый валик.

Происходит окончательное формирование центральной ямки, где в окклюзионном контакте встречаются три сформированных нами бугра и МЩБ 46, формируя трехточечный контакт (рис. 7).

Рис. 7. Дистально-небный бугор.

Дистально-небный бугор — самый интересный и странный. Он отделен от мезиально-небного бугра косой фиссурой. Начинается он у основания дистального ската дистально-щечного бугра, как запятая, формирует дистальный эмалевый валик.

Он, в свою очередь, имеет окклюзионный контакт с мезиальным скатом мезиального-щечного бугра 47. И очень важно, что последний при медиотрузионном движении нижней челюсти будет перемещаться как раз в направлении этой косой фиссуры.

И очень важно, что последний при медиотрузионном движении нижней челюсти будет перемещаться как раз в направлении этой косой фиссуры.

Поэтому основание бугра не выраженно, а краевой гребень идет не по косой а параллельно центральной фиссуре. Это объясняется тем, что дистально-небный бугор контактирует с антагонистами в двух точках: дистальным скатом — с мезиальным эмалевым валиком 47, а мезиальным скатом — с дистальным эмалевым валиком 46.

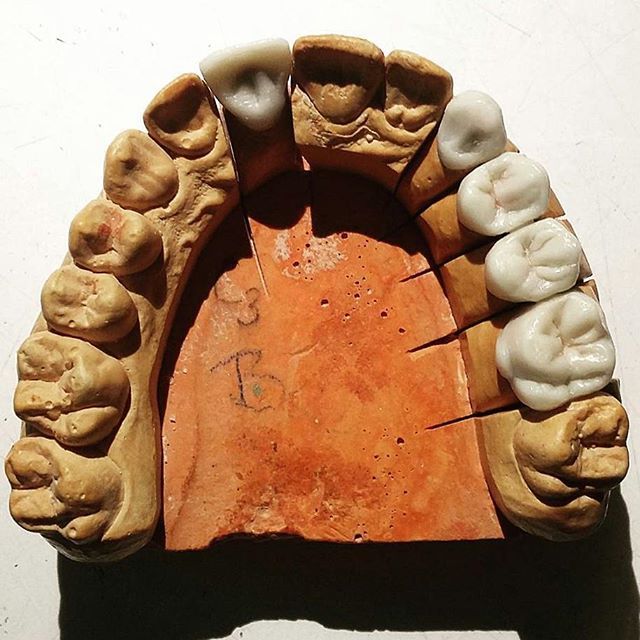

И, конечно, оценить моделирование можно, только рассматривая его в зубном ряду (рис. 8—10), отмечая расположение бугров в разных проекциях, не забывая о линиях Шпее и Уилсона, например.

Рис. 8. 16 зуб в зубном ряду.

Рис. 9. 16 зуб в зубном ряду.

Рис. 10. 16 зуб в зубном ряду.

Если смотреть спереди, небные бугры всегда располагаются ниже относительно щечных. Правильно, если смотреть на зубы со стороны оклюзионной плоскости, вершины одноименных бугров (щечных и небных) должны выстраиваться в одну линию.

Тяжело в учении — легко в бою. Вот пример живой работы реставрации верхнего шестого (рис. 11) — ситуация после подготовки к реставрации, установлена матричная система, препарирование — никаких скосов эмали, небные бугры подготовлены для перекрытия композитом.

Рис. 11. Подготовка к реставрации.

Рис. 12—16: готовая работа, никаких штифтов и изолирующих прокладок!

Рис. 12. Изготовление реставрации.

Рис. 13. Изготовление реставрации.

Рис. 14. Готовая реставрация в полости рта.

Рис. 15. Готовая реставрация в полости рта.

Рис. 16. Готовая реставрация в полости рта.

Нужно много тренироваться, чтобы реставрации получались такими, как натуральные зубы. Причем, если даже вы каждый день на приеме делаете по десять реставраций, в конце рабочего дня сделайте еще одну, на модели, или хотя бы часть ее. И тогда через несколько недель вы почувствуете разницу между вашими свежими и более ранними работами!

И тогда через несколько недель вы почувствуете разницу между вашими свежими и более ранними работами!

Но для начала, возможно, имеет смысл лепить все это из пластилина. Это позволит быстрее разобраться в размерах и пропорциях основных элементов, не забивая пока голову интеграцией реставрации в зубной ряд.

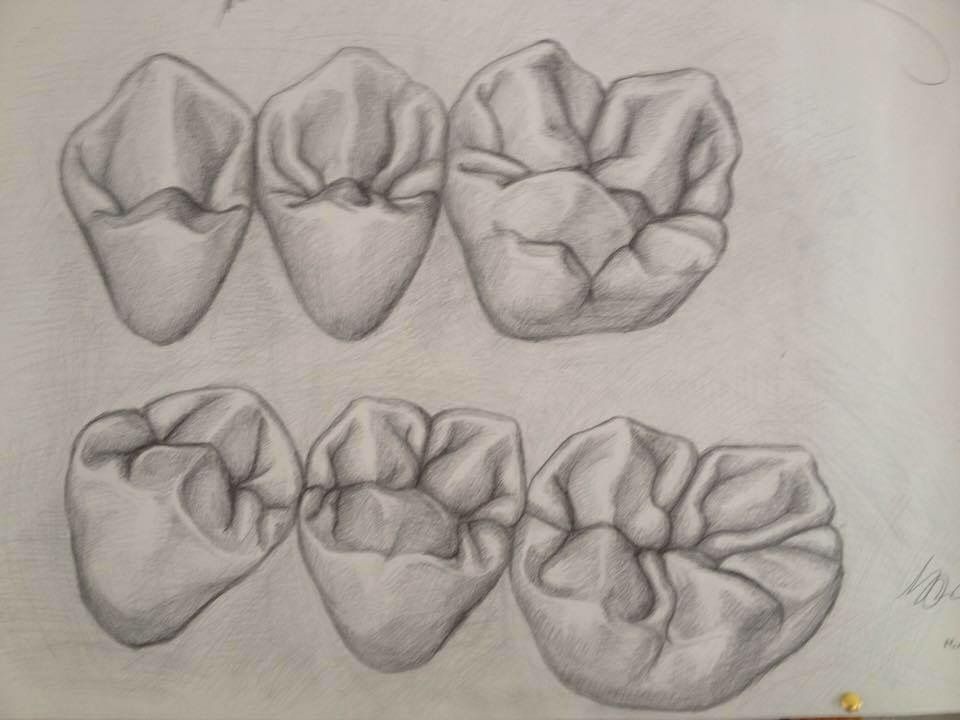

Идея такая: на лист бумаги наносятся основные ориентиры бугров и фиссур, желательно с окклюзионным компасом. Затем каждый бугор лепится отдельно и в конце концов собирается в одно целое. Можно использовать пластилин разных цветов (рис. 17—23).

Рис. 17. Формирование бугров на листе бумаги.

Рис. 18. Готовые бугры.

Рис. 19. Снятие готовых бугров с листа.

Рис. 20. Соединение бугров.

Рис. 21. Соединение бугров.

Рис. 22. Соединение бугров.

22. Соединение бугров.

Рис. 23. Готовое изделие.

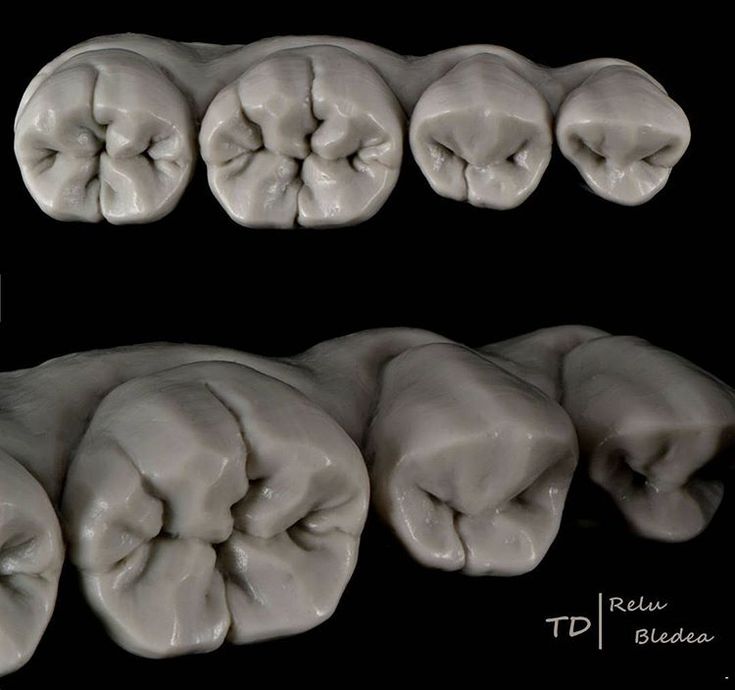

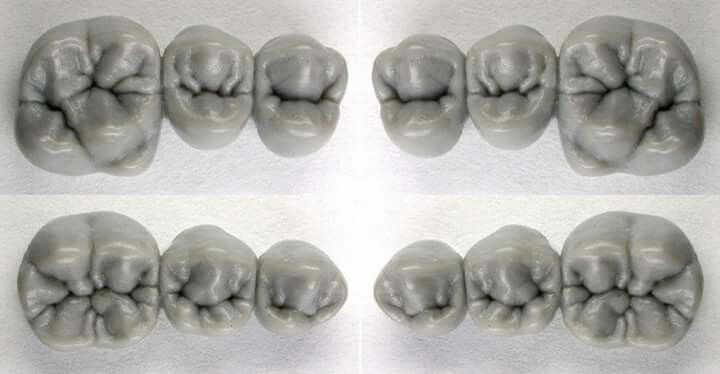

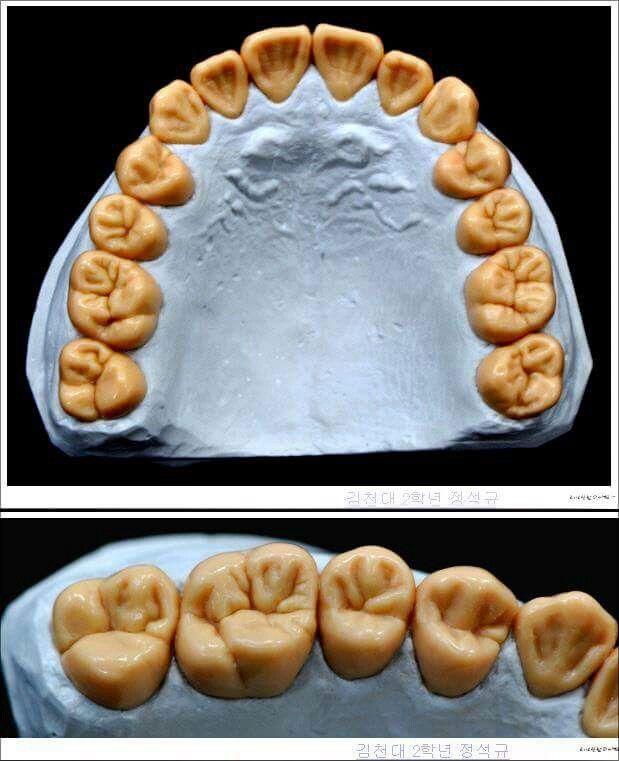

И еще один совет. Учиться нужно у природы. Например, пришел к вам пациент с идеальными зубами (да, и такое бывает) — сфотографируйте, снимите слепок и отлейте модель из гипса (рис. 24, 25), это вам поможет более наглядно разобраться в премудростях анатомии.

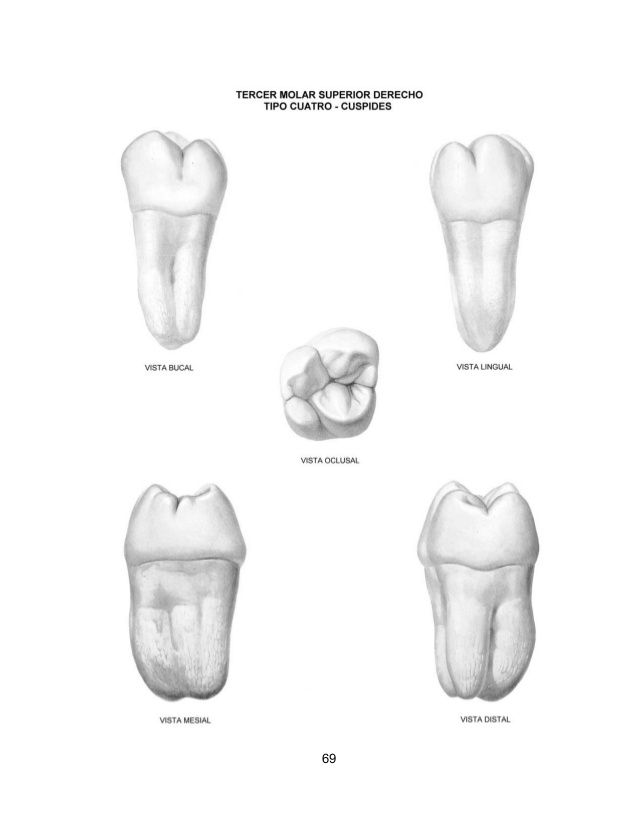

Рис. 24. Интактные зубы верхней челюсти.

Рис. 25. Интактные зубы верхней челюсти.

Я всегда держу подобные модели у себя на рабочем столе и постоянно поглядываю на них во время реставраций.

Наши работы — Анатомия улыбки

Ортодонтия

Протезирование

Имплантация

Пародонтология

Гигиена и профилактика

Эстетика

Терапия

Лечение кариеса 47,46 зубов

Врач: Шодманкулов С. Ф.

Ф.

Лечение кариеса 16 зуба

Врач: Шодманкулов С.Ф.

Лечение скрытого кариеса

Врач: Хафизов А.Н.

Лечение кариеса и удаление корня зуба мудрости

Врач: Будников В.В.

Кариес дентина 46, 47 зуба

Врач: Шодманкулов С.Ф.

Лечение корневых каналов, установка стекловолоконного штифта и восстановление культю зуба

Врач: Хафизов А.Н.

Эндодонтическое лечение ( удаление нерва) с последующей реставрацией

Врач: Хафизов А.Н.

Лечение кариеса 46 зуба

Врач: Гарифуллина Н.Р.

Лечение кариеса дентина

Врач: Хафизов А.Н.

Лечение кариеса на 2х контактных и жевательной поверхностях 75 зуба. Реставрация зуба подкладка Vitribond, пломба Twinki Star silver

Врач: Гильметдинова В.Э.

Лечение кариеса на контактно-дистальной поверхности 15 зуба и на жевательной поверхности 16 зуба.

X A2

X A2Врач: Шодманкулов С.Ф.

Сильное поражение кариесом зубов 26, 27

Врач: Будников В.В

Кариес зуба 14. 👉Была проведена эстетическая реставрация 14 зуба с помощью композитных материалов SDR, Filtek Z550.

Врач: Шодманкулов С.Ф.

Лечение и реставрация 24,25 зубов пломбировочными материалами SDR,Ceram X A2.

Врач: Гильметдинова В.Э.

Пролечен кариес 46 зуба. Реставрация пломбировочными материалами SDR ,Ceram X A2.

Врач: Гильметдинова В.Э.

👉Выявлен кариес зуба 36, проведено лечение и восстановление анатомии зуба. Материал SDR, Filtek Z550.

Врач: Будников В.В.

Пролечен кариес зубов 16,17. Реставрация: SDR, Ceram X.

Врач: Будников В.В.

Были пролечены 36,37 зубы. Отреставрированы пломбировочными материалами SDR,Ceram X A2.

Врач: Гильметдинова В.Э.

26,25 Острый средний кариес.

Убрали кариес,восстановили зубы пломбировочными материалами SDR,Ceram X A2.

Убрали кариес,восстановили зубы пломбировочными материалами SDR,Ceram X A2.Врач: Гильметдинова В.Э.

Одномоментно вылечены 2 кариозных зуба. Депульпирован и запломбирован 25 зуб. Наложены пломбы на все зубы Filtek Z250 А3.

Врач: Гильметдинова В.Э.

Были пролечены каналы. Установлена керамическая накладка E-max Press А2.

Врач: Хафизов А.Н.

Восстановление зуба керамической накладкой emax press

Врач: Хафизов А.Н.

Лечение кариеса

Врач: Будников В.В.

Лечение кариеса

Врач: Шодманкулов С.Ф.

Лечение пульпита

Зиганшина Мадина Наилевна

Хирургия

Ортодонтия

Фиксация брекет системы

Врач: Калимуллин Э.Р.

Фиксация брекет системы

Врач: Калимуллин Э.Р.

Протезирование

Установка металлокерамических коронок и бюгельных протезов на замковых креплениях

Врач: Рахматуллин Д.

Имплантация

Установка металлокерамических коронок и бюгельных протезов на замковых креплениях

Врач: Рахматуллин Д.З.

Установка 4 имплантов Super Line (Южная Корея)

Врач: Рахматуллин Д.З.

Зуб удалили и одномоментно поставили имплант.

Врач: Рахматуллин Д.З.

Восстановление жевательного отдела имплантами и цирконевыми коронками на них.

Врач: Рахматуллин Д.З.

Зубной ряд восстановлен цирконевыми коронками.

Врач: Рахматуллин Д.З.

На нижние клыки установили штампованные коронки с золотым напылением. На верхнюю челюсть полный съемный протез

Врач: Загидуллин А.Н.

Зубной ряд восстановлен

Врач: Алиев М.Г.

Пародонтология

Гигиена и профилактика

Была проведена профессиональная гигиена полости рта (ультразвуковая чистка + Air flow + полировка зубов).

Врач: Шодманкулов С.Ф.

Была проведена профессиональная гигиена полости рта (ультразвуковая чистка)

Врач: Будников В.В.

Была проведена профессиональная гигиена полости рта

Врач: Шодманкулов С.Ф.

Проведен комплекс профессиональной чистки

Врач: Будников В.В.

Была проведена профессиональная гигиена полости рта

Врач: Будников В.В.

Была проведена профессиональная чистка зубов.

Врач: Хафизов А.Н.

Эстетика

Результат отбеливания системой philips zoom 4

Врач: Красильникова Е.В.

Результат отбеливания системой philips zoom 4

Врач: Будников. В.В.

Эстетическая реабилитация с помощью 2-ух виниров

Врач: Хафизов А.Н.

Эстетическая реабилитация с помощью 6 виниров

Врач: Хафизов А. Н.

Н.

Результат отбеливания системой philips zoom 4

Врач: Хафизов А.Н.

Результат эстетической реставрации передних зубов

Врач: Шодманкулов С.Ф.

Проведена реставрация зуба

Врач: Хафизов А.Н.

Эстетическая реабилитация с помощью 4-х виноров

Врач: Хафизов А.Н.

Установка трёх виниров. Улучшение эстетики

Врач: Рахматуллин Д.З.

Морфология корневых каналов первых постоянных моляров нижней челюсти у населения Индии

- Список журналов

- Интер Джей Дент

- v.2012; 2012

- PMC3263621

Int J Dent. 2012 г.; 2012: 745152.

2012 г.; 2012: 745152.

Опубликовано в Интернете 11 января 2012 г. doi: 10.1155/2012/745152

, 1 , * , 1 , 2 и 2

Информация об авторе Примечания к статье Информация об авторских правах и лицензии Отказ от ответственности

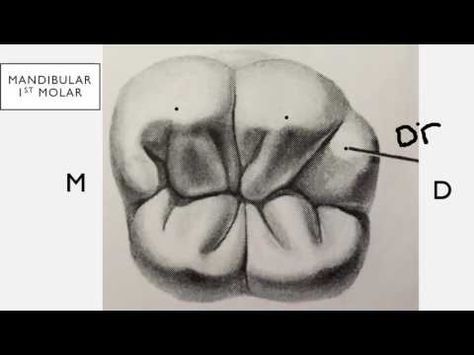

Было проведено исследование in vitro для определения количества корней, корневых каналов на зуб, конфигурации корневых каналов и частоты перешейков и апикальных дельт в первых постоянных молярах нижней челюсти. в индийском населении. Сто пятьдесят первых постоянных моляров нижней челюсти были собраны и подвергнуты технике очистки. Очищенные зубы исследовали в стереомикроскопе при увеличении 7,5х. Конфигурации каналов были классифицированы с использованием классификации Вертуччи. Всего 94,6% первых моляров нижней челюсти имели два корня, а 5,3% имели экстрадистальные корни (дистально-язычный корень). Кроме того, 64 % образцов имели три корневых канала, а 36 % — четыре корневых канала.

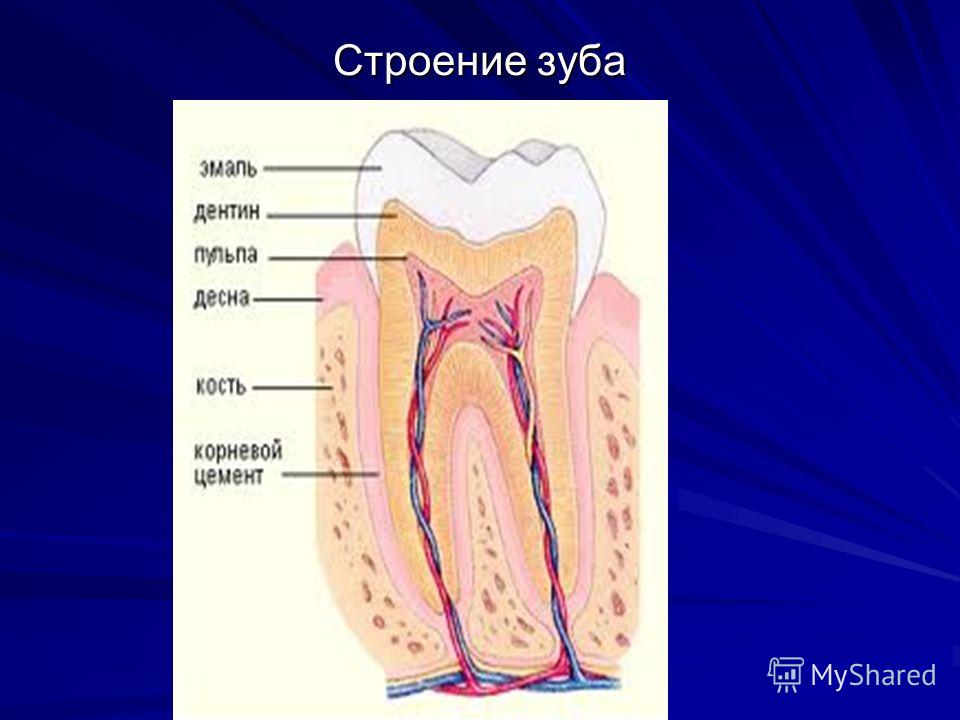

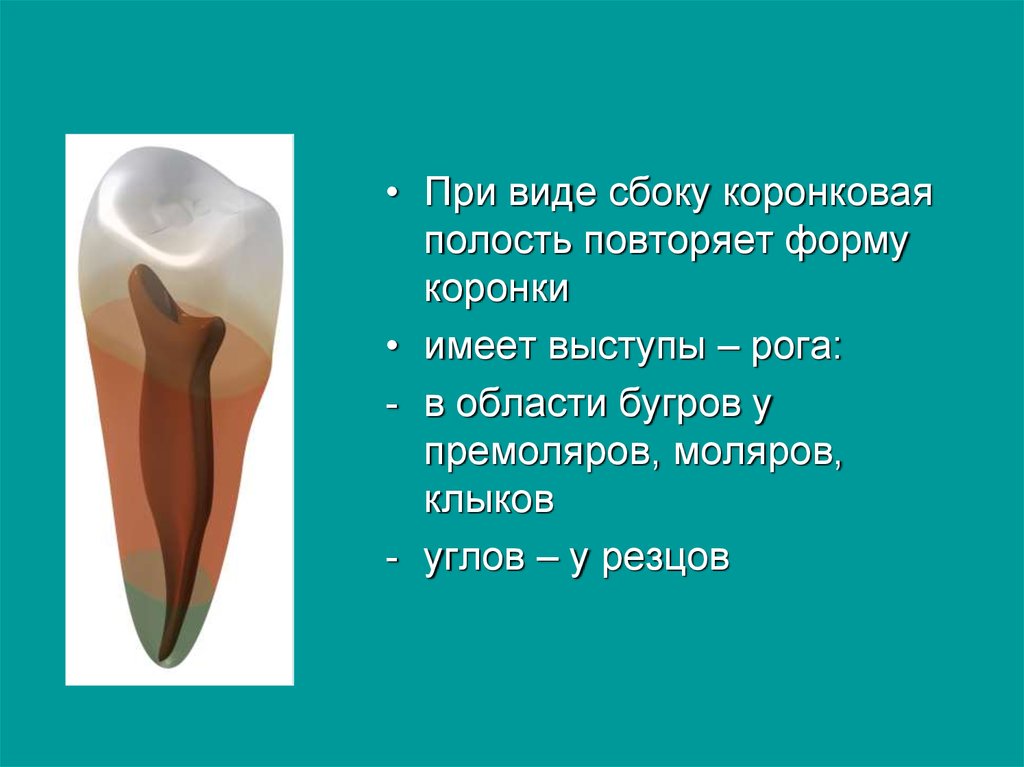

Основной целью эндодонтии является восстановление функции и эстетики пораженного зуба. С биомеханической точки зрения это означает очистку, придание формы и дезинфекцию, которые позволили бы провести трехмерную обтурацию системы корневых каналов [1]. Одной из основных причин неудач лечения корневых каналов является неадекватное удаление ткани пульпы и микроорганизмов из системы корневых каналов [2]. Поэтому крайне важно, чтобы стоматолог хорошо знал морфологию корневых каналов лечащегося зуба. Первый моляр нижней челюсти часто подвергается лечению и имеет большое разнообразие конфигураций корневых каналов [3]. Изменения в морфологии пульпы зуба вызваны генетическими факторами и влиянием окружающей среды, и клиницисты должны знать о частоте расово-детерминированных форм [4].

Исследования анатомии корневых каналов первого моляра нижней челюсти проводились на нескольких популяциях [1]. Обширный поиск литературы показал, что существует только одно исследование морфологии корневых каналов первых моляров нижней челюсти в Индии [5]. Анатомия корневых каналов индийских зубов методом очистки до настоящего времени не изучалась, за исключением исследований премоляров и вторых моляров нижней челюсти [6]. Следовательно, цель этого исследования состояла в том, чтобы подготовить подробное исследование анатомии корневых каналов первого моляра нижней челюсти в индийской популяции с использованием техники очистки и сравнить эти результаты с опубликованными отчетами другой популяции.

Следовательно, цель этого исследования состояла в том, чтобы подготовить подробное исследование анатомии корневых каналов первого моляра нижней челюсти в индийской популяции с использованием техники очистки и сравнить эти результаты с опубликованными отчетами другой популяции.

Сто пятьдесят первых моляров нижней челюсти были взяты из отделения челюстно-лицевой хирургии Государственного стоматологического колледжа и больницы, Нагпур, Индия. Было обеспечено, чтобы зубы принадлежали коренным индейцам, и зубы других этнических меньшинств не были включены. Сбор каждого зуба сопровождался историей болезни, в которой указывалась и подтверждалась этническая принадлежность пациентов. Были отобраны зубы с полностью сформированными корнями и неповрежденной внешней морфологией. Зубы промывали водопроводной водой сразу после экстракции и хранили в 10% формалине (Qualigens Fine Chemicals, Мумбаи, Индия). Остаточные мягкие ткани, костные фрагменты и камни очищали и удаляли кюретками и ультразвуковыми скейлерами. Каждый образец сначала осматривали визуально и классифицировали по количеству корней.

Каждый образец сначала осматривали визуально и классифицировали по количеству корней.

Полости доступа были подготовлены с использованием №. 2 алмазных круглых бора. Затем образцы помещали в 5,25% раствор гипохлорита натрия (Prime Dental Products Pvt Ltd., Мумбаи, Индия) на 24 часа для растворения органических остатков и остатков пульпы. Затем зубы промывали под проточной водопроводной водой в течение 2 часов.

Образцы сначала декальцинировали при комнатной температуре в 5% азотной кислоте (Qualigens Fine Chemicals, Мумбаи, Индия), которую меняли ежедневно в течение 3-4 дней. Кислоту трижды в день перемешивали стеклянной палочкой и конечную точку декальцинации определяли по периодическим рентгенограммам. После завершения декальцинации образцы промывали проточной водопроводной водой в течение 4 часов для удаления следов азотной кислоты. Образцы обезвоживали с использованием восходящей концентрации этилового спирта (Thermo Fisher Scientific India Pvt Ltd., Мумбаи, Индия), начиная с 70% в течение 12 часов, а затем в течение 9 часов. 0% в течение часа и 3 полоскания по 1 часу на 100%. Затем обезвоженные образцы помещали в метилсалицилат (Rankem Fine Chemicals Ltd., Нью-Дели, Индия), что делало их прозрачными примерно через 2 часа.

0% в течение часа и 3 полоскания по 1 часу на 100%. Затем обезвоженные образцы помещали в метилсалицилат (Rankem Fine Chemicals Ltd., Нью-Дели, Индия), что делало их прозрачными примерно через 2 часа.

Гематоксилиновый краситель (Thermo Fisher Scientific India Pvt Ltd., Мумбаи, Индия) вводили в пульповую камеру с помощью иглы 27-го калибра на одноразовом шприце. Затем краситель втягивался через систему каналов путем приложения отрицательного давления к апикальному концу зуба с помощью системы вакуумной аспирации. Излишки чернил удаляли с поверхности корня марлей, смоченной в 100% этиловом спирте. Образцы возвращали в раствор метилсалицилата до тех пор, пока они не понадобятся. Очищенные зубы оценивали с помощью стереомикроскопа при 7,5-кратном увеличении. Конфигурации каналов были классифицированы с использованием классификации Вертуччи [7] следующим образом.

Тип I . Один канал простирается от пульповой камеры до апекса.

Тип II .

Два отдельных канала выходят из пульповой камеры и соединяются не доходя до верхушки, образуя один канал.

Два отдельных канала выходят из пульповой камеры и соединяются не доходя до верхушки, образуя один канал.Тип III . Один канал выходит из пульповой камеры, делится на два внутри корня, а затем сливается в один канал.

Тип IV . Два отдельных и отчетливых канала простираются от пульповой камеры до апекса.

Тип V . Один канал выходит из пульповой камеры и разделяется, не доходя до верхушки, на два отдельных и отчетливых канала с отдельными апикальными отверстиями.

Тип VI . Два отдельных канала выходят из пульповой камеры, сливаются в теле корня и снова разделяются, не доходя до верхушки, в виде двух отдельных каналов.

Тип VII . Один канал выходит из пульповой камеры, делится, затем снова соединяется внутри тела корня и, наконец, разделяется на два отдельных канала, не доходя до верхушки.

Тип VIII . От пульповой камеры до верхушки отходят три отдельных канала.

Образцы были сфотографированы, чтобы обеспечить постоянную визуальную демонстрацию их системы корневых каналов. Образцы были разрезаны вертикально в щечно-язычном направлении через фуркацию, чтобы разделить мезиальную и дистальную половины. Срезы были сделаны, чтобы избежать наложения мезиальных и дистальных или дистолингвальных корней во время фотографирования.

Результаты этого исследования обобщены в (таблицах и ). Из 150 первых моляров нижней челюсти 94,6% имели два корня, а 5,3% имели дополнительные дистальные корни (дистально-язычный корень или radix entomolaris). Кроме того, в 64% случаев было три корневых канала (мезиощечный, мезиолингвальный и дистальный), а в 36% — четыре корневых канала (мезиощечный, мезиолингвальный, дистобуккальный и дистолингвальный) ().

Таблица 1

Количество корней и каналов первых моляров нижней челюсти.

No. of teeth of teeth | No. of roots | No. of canals per tooth | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |

| 150 | 142 | 8 | 96 | 54 | — |

| 94.6% | 5.3% | 64% | 36% | — | |

Open in a separate window

Table 2

Canal configuration and the Тип корневого канала первых моляров нижней челюсти.

| Group (no. of roots) | Canal configuration (type) | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | 2- 1-2-1 | |

| Mesial root (150) | — | 55 | — | 81 | 1 | 12 | — | — | 1 |

36. 6% 6% | 54% | 0.6% | 8% | 0.6% | |||||

| Distal root (150) | 98 | 31 | 2 | 14 | 5 | — | — | — | — |

| 65.3% | 20. 6% 6% | 1.3% | 9.3% | 3.3% | |||||

| Distolingual root (8) | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| 100% | |||||||||

Open in a separate window

Canal configurations were categorized using Классификация Вертуччи (1984 г. ) [7].

) [7].

Таблица 3

Частота перешейков и апикальных дельт в медиальных и дистальных корнях.

| Группа (количество корней) | ISTHMI | Апикальные Deltas |

|---|---|---|

| Мезиальный корень (150) | 45 (30%) | 15 (10%) | . 9 (6%) |

| Дистолингвальный корень (8) | — | — |

Открыто в отдельном окне

Конфигурация мезиального и дистального корней широко варьируется. В мезиальном корне преобладала конфигурация типа IV (54%), за ней следовали тип II (36,6%), тип VI (8%) и тип V (0,6%) (–). Один мезиальный корень имел дополнительную конфигурацию, Gulabivala et al. [8] тип (2-1-2-1) (). В дистальном корне наиболее преобладала конфигурация типа I (65,3%), за ней следовал тип II (20,6%), тип IV (9).,3%), тип V (3,3%) и тип III (1,3%) (–). В трех корневых молярах все дистально-язычные корни имели конфигурацию каналов I типа (100%) ().

Один мезиальный корень имел дополнительную конфигурацию, Gulabivala et al. [8] тип (2-1-2-1) (). В дистальном корне наиболее преобладала конфигурация типа I (65,3%), за ней следовал тип II (20,6%), тип IV (9).,3%), тип V (3,3%) и тип III (1,3%) (–). В трех корневых молярах все дистально-язычные корни имели конфигурацию каналов I типа (100%) ().

Открыть в отдельном окне

Конфигурации мезиальных корневых каналов, наблюдаемые в этом исследовании. а — тип II, б — тип IV, в — тип V, г — тип VI, д — тип (2-1-2-1), е — перешейки в шейной и верхушечной трети корень.

Открыть в отдельном окне

Конфигурации дистальных корневых каналов, наблюдаемые в этом исследовании. (а) тип I, (б) тип II, (в) тип III, (г) тип IV, (д) тип V, (е) апикальная дельта.

Перешейки (межканальные сообщения) () были обнаружены в 30% случаев в мезиальных и 10% случаев в дистальных корнях. Апикальные дельты () были обнаружены в 10% случаев в мезиальных и в 6% случаев в дистальных корнях ().

Методы, используемые для изучения морфологии корневых каналов, включают технику репликации [3, 9], технику очистки [6–8, 10–15], использование рентгеноконтрастных красителей и рентгенограмм [2, 16–20], срезы зубов [21]. ], а недавно — спиральная компьютерная томография (СКТ) [5] и конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) [22]. Техника очистки чаще всего используется из-за ее точности. Он обеспечивает трехмерное изображение системы корневых каналов. Кроме того, нет необходимости получать доступ к образцу с помощью инструментов, таким образом сохраняется первоначальная форма и соотношение каналов. Поэтому в данном исследовании была использована техника очистки. Техника очистки проста, но есть некоторые потенциальные проблемы. К ним относятся появление непрозрачных участков из-за неполной дегидратации, что можно исправить путем дополнительной дегидратации в 100% этиловом спирте. Другой распространенной проблемой является помутнение после сушки на воздухе; однако это легко обратимо путем погружения в раствор метилсалицилата.

В настоящем исследовании распространенность трех корневых первых моляров нижней челюсти среди населения Индии составила 5,3%, как и в исследовании Garg et al. [2]. Эта цифра ниже, чем в нескольких более ранних исследованиях [8, 14, 16, 22], но выше, чем у Skidmore и Bjorndal [3] для европеоидов, Zaatar et al. [19] для кувейтцев, Спербер и Моро [21] для африканцев и Аль-Куда и Авадех [15] для иорданского населения.

В этом исследовании было обнаружено, что 36% первых моляров нижней челюсти имеют четыре канала. Эти результаты аналогичны результатам Hartwell и Bellizzi [18], которые сообщили о 35,1% зубов и четырех каналах. Это значение ниже, чем у нескольких более ранних авторов [14, 15, 20, 22], но выше, чем у Skidmore и Bjorndal [3], Zaatar et al. [19], Спербер и Моро [21], Гулабивала и др. [8], и Рубен и соавт. [5]. Из-за высокого процента двух дистальных каналов классическая треугольная подготовка доступа во время лечения корневых каналов должна быть расширена в дистально-язычном направлении в прямоугольной форме для улучшения идентификации канала.

В мезиальном корне преобладала конфигурация IV типа (54%), за которой следовали конфигурации типа II (36,6%), типа VI (8%) и типа V (0,6%). Это согласуется с выводами большинства более ранних исследований [3, 7, 8, 12–15, 17, 21, 22], за исключением исследований Zaatar et al. [19] и Al-Nazhan [20], которые сообщили, что тип II является наиболее распространенным, за которым следует тип IV. В настоящем исследовании один медиальный корень показал дополнительный тип конфигурации (2-1-2-1), как описано Gulabivala et al. [8]. Идентификация, подготовка и обтурация типа IV, типа II и типа VI относительно просты. Однако идентификация каналов в типе V, когда канал далее делится внутри корня, более сложна. Наличие типа Гулабивалы (2-1-2-1) требует дополнительных усилий, потому что отсутствие обработки и дезинфекции этой сложной анатомии может иметь прямое влияние на результат лечения. Имеются опубликованные сообщения, указывающие на наличие конфигурации VIII типа в мезиальном корне с частотой от 0,2 до 5% [7, 8, 12–15, 22]. Но в настоящем исследовании ни в одном из образцов не было трех каналов в мезиальном корне.

Но в настоящем исследовании ни в одном из образцов не было трех каналов в мезиальном корне.

Наиболее распространенной конфигурацией дистального корня был тип I (65,3%), за которым следовали конфигурация типа II (20,6%), типа IV (9,3%), типа V (3,3%) и типа III (1,3%). С точки зрения конфигурации типа II и типа IV этот показатель ниже, чем в исследованиях Caliskan et al. [12], Ахмед и др. [13] и Al-Nazhan [20], но выше, чем у Skidmore и Bjorndal [3], Vertucci [7], Gulabivala et al. [8] и Пинеды и Каттлера [17]. Внешняя морфология дистального корня более округлая, чем мезиального, и, следовательно, с меньшей вероятностью вмещает два отдельных канала. Однако конфигурации типа III и типа V в дистальном корне требуют дополнительных усилий для согласования и подготовки. Один из двух каналов, самый непрерывный с большим основным ходом, обычно поддается адекватной процедуре расширения и пломбирования, препарирование и пломбирование другого канала часто бывает крайне затруднено [7]. У трех корневых моляров все дистально-язычные корни имели конфигурацию каналов I типа (100%).

В настоящем исследовании перешейки (анастомозы) наблюдались в 30% случаев в мезиальных и в 10% случаев в дистальных корнях. Этот показатель ниже, чем в нескольких более ранних исследованиях [7, 8, 12, 13, 15]. Апикальные дельты наблюдались в 10% случаев в мезиальных и в 6% случаев в дистальных корнях, что аналогично выводам Vertucci [7] и Caliskan et al. [12], но выше, чем сообщают Пинеда и Каттлер [17], Гулабивала и соавт. [8] и Аль-Куда и Авуда [15]. Наличие перешейков и апикальных дельт может иметь клиническое значение, потому что может быть трудно удалить и адекватно заполнить эти разветвления. Использование гипохлорита натрия, предпочтительно взбалтываемого ультразвуком, может помочь достичь необработанных частей системы корневых каналов [23]. Кроме того, эти разветвления могут быть более удовлетворительно обтурированы с использованием термопластичной гуттаперчевой техники, а не холодной латеральной конденсации гуттаперчевых штифтов [24].

Морфология корневых каналов 150 индийских первых постоянных моляров нижней челюсти показывает более высокую частоту четырех каналов (36%) и экстрадистальных корней (5,3%). Таким образом, клиницист всегда должен искать второй канал в дистальном корне индийских первых моляров нижней челюсти. Наиболее распространенной конфигурацией канала в мезиальном корне был IV тип Vertucci (54%), а в дистальном корне I тип (65,3%). Дополнительная конфигурация типа Гулабивала (2-1-2-1) встречалась редко (0,6%) в мезиальном корне. Поскольку перешейки и апикальные дельты наблюдались в большом количестве в мезиальном и дистальном корнях, эффективная доставка и активация ирригантов более важны. Различия в количестве корней или каналов и зубы с необычной конфигурацией корневых каналов оказывают определенное влияние на лечение. Для достижения долгосрочного успеха клиницист должен использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для локализации и лечения всей системы корневых каналов.

Таким образом, клиницист всегда должен искать второй канал в дистальном корне индийских первых моляров нижней челюсти. Наиболее распространенной конфигурацией канала в мезиальном корне был IV тип Vertucci (54%), а в дистальном корне I тип (65,3%). Дополнительная конфигурация типа Гулабивала (2-1-2-1) встречалась редко (0,6%) в мезиальном корне. Поскольку перешейки и апикальные дельты наблюдались в большом количестве в мезиальном и дистальном корнях, эффективная доставка и активация ирригантов более важны. Различия в количестве корней или каналов и зубы с необычной конфигурацией корневых каналов оказывают определенное влияние на лечение. Для достижения долгосрочного успеха клиницист должен использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для локализации и лечения всей системы корневых каналов.

Авторы благодарят декана и профессора В. К. Хазаре (кафедра патологии полости рта, Государственный стоматологический колледж и больница, Нагпур, Индия) и профессора К. Г. Паликундвара (кафедра анатомии, Государственный медицинский колледж и больница, Нагпур, Индия) за их ценное руководство и сотрудничество во время учебы.

1. de Pablo ÓV, Estevez R, Péix Sánchez M, Heilborn C, Cohenca N. Анатомия корня и конфигурация канала первого постоянного моляра нижней челюсти: систематический обзор. Журнал эндодонтии . 2010;36(12):1919–1931. [PubMed] [Google Scholar]

2. Гарг А.К., Тевари Р.К., Кумар А., Хашми С.Х., Агравал Н., Мишра С.К. Распространенность трехкорневых постоянных первых моляров нижней челюсти среди населения Индии. Журнал эндодонтии . 2010;36(8):1302–1306. [PubMed] [Google Scholar]

3. Skidmore AE, Bjorndal AM. Морфология корневых каналов первого моляра нижней челюсти человека. Хирургия полости рта, медицина полости рта, патология полости рта . 1971;32(5):778–784. [PubMed] [Google Scholar]

4. Harty FJ. Эндодонтия в клинической практике . Джон Райт и сыновья; 1990. [Google Scholar]

5. Рубен Дж., Велмуруган Н., Кандасвами Д. Оценка морфологии корневых каналов первого моляра нижней челюсти у индийцев с использованием спиральной компьютерной томографии: исследование in vitro. Журнал эндодонтии . 2008;34(2):212–215. [PubMed] [Google Scholar]

Журнал эндодонтии . 2008;34(2):212–215. [PubMed] [Google Scholar]

6. Neelakantan P, Subbarao C, Subbarao CV, Ravindranath M. Морфология корней и каналов вторых моляров нижней челюсти у населения Индии. Журнал эндодонтии . 2010;36(8):1319–1322. [PubMed] [Google Scholar]

7. Vertucci FJ. Анатомия корневых каналов постоянных зубов человека. Хирургия полости рта, медицина полости рта, патология полости рта . 1984; 58 (5): 589–599. [PubMed] [Google Scholar]

8. Гулабивала К., Опасанон А., Нг Ю.Л., Алави А. Морфология корней и каналов тайских моляров нижней челюсти. Международный эндодонтический журнал . 2002;35(1):56–62. [PubMed] [Google Scholar]

9. Davis SR, Brayton SM, Goldman M. Морфология подготовленного корневого канала: исследование с использованием инъекционного силикона. Хирургия полости рта, медицина полости рта, патология полости рта . 1972;34(4):642–648. [PubMed] [Google Scholar]

10. Robertson D, Leeb IJ, McKee M, Brewer E. Метод очистки для изучения систем корневых каналов. Журнал эндодонтии . 1980;6(1):421–424. [PubMed] [Google Scholar]

Robertson D, Leeb IJ, McKee M, Brewer E. Метод очистки для изучения систем корневых каналов. Журнал эндодонтии . 1980;6(1):421–424. [PubMed] [Google Scholar]

11. Hasselgren G, Nellestam P, Bynum-Hasselgren RM. Зубы с прозрачными корнями – усовершенствованное учебное пособие по доклинической эндодонтии. Журнал эндодонтии . 1987;13(3):126–127. [PubMed] [Академия Google]

12. Калискан М.К., Пехливан Ю., Сепецоглу Ф., Туркун М., Тунсер С.С. Морфология корневых каналов постоянных зубов человека у турецкого населения. Журнал эндодонтии . 1995;21(4):200–204. [PubMed] [Google Scholar]

13. Ахмед Х.А., Абу-Бакр Н.Х., Яхия Н.А., Ибрагим Ю.Е. Морфология корней и каналов постоянных моляров нижней челюсти в суданской популяции. Международный эндодонтический журнал . 2007;40(10):766–771. [PubMed] [Google Scholar]

14. Chen YC, Lee YY, Pai SF, Yang SF. Морфологические характеристики дистолингвальных корней первых моляров нижней челюсти у жителей Тайваня. Журнал эндодонтии . 2009;35(5):643–645. [PubMed] [Google Scholar]

Журнал эндодонтии . 2009;35(5):643–645. [PubMed] [Google Scholar]

15. Аль-Куда А.А., Аваде Л.А. Морфология корней и каналов первых и вторых моляров нижней челюсти у жителей Иордании. Международный эндодонтический журнал . 2009;42(9):775–784. [PubMed] [Google Scholar]

16. de Souza-Freitas J, Lopes ES, Casati-Alvares L. Анатомические вариации нижних корней первых постоянных моляров в двух этнических группах. Хирургия полости рта, медицина полости рта, патология полости рта . 1971;31(2):274–278. [PubMed] [Google Scholar]

17. Пинеда Ф., Каттлер Ю. Мезиодистальное и букколингвальное рентгенографическое исследование 7275 корневых каналов. Хирургия полости рта, медицина полости рта, патология полости рта . 1972; 33(1):101–110. [PubMed] [Google Scholar]

18. Hartwell G, Bellizzi R. Клиническое исследование эндодонтически леченных in vivo моляров нижней и верхней челюсти. Журнал эндодонтии . 1982;8(12):555–557. [PubMed] [Академия Google]

[PubMed] [Академия Google]

19. Zaatar EI, al Anizi SA, al Duwairi Y. Исследование пульповой полости первых постоянных моляров нижней челюсти у населения Кувейта. Журнал эндодонтии . 1998;24(2):125–127. [PubMed] [Google Scholar]

20. Al-Nazhan S. Частота возникновения четырех каналов в первых молярах нижней челюсти после лечения корневых каналов в субпопуляции Саудовской Аравии. Международный эндодонтический журнал . 1999;32(1):49–52. [PubMed] [Google Scholar]

21. Sperber GH, Moreau JL. Изучение количества корней и каналов сенегальских первых постоянных моляров нижней челюсти. Международный эндодонтический журнал . 1998;31(2):117–122. [PubMed] [Google Scholar]

22. Wang Y, Zheng QH, Zhou XD, et al. Оценка морфологии корней и каналов первых постоянных моляров нижней челюсти у населения западного Китая с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии. Журнал эндодонтии . 2010;36(11):1786–1789. [PubMed] [Google Scholar]

23. Рейнольдс М.А., Мэдисон С., Уолтон Р.Е., Крелл К.В., Риттман Б.Р. Гистологическое сравнение in vitro методов ступенчатой, звуковой и ультразвуковой обработки в небольших искривленных корневых каналах. Журнал эндодонтии . 1987;13(7):307–314. [PubMed] [Google Scholar]

Рейнольдс М.А., Мэдисон С., Уолтон Р.Е., Крелл К.В., Риттман Б.Р. Гистологическое сравнение in vitro методов ступенчатой, звуковой и ультразвуковой обработки в небольших искривленных корневых каналах. Журнал эндодонтии . 1987;13(7):307–314. [PubMed] [Google Scholar]

24. Weine FS. С-образный второй моляр нижней челюсти: частота встречаемости и другие соображения. Журнал эндодонтии . 1998;24(5):372–375. [PubMed] [Google Scholar]

Статьи из Международного журнала стоматологии предоставлены здесь с разрешения Hindawi Limited

Четырехлетнее наблюдение пациента с использованием конусно-лучевой компьютерной томографии

На этой странице

РезюмеВведениеИстория болезниОбсуждениеСсылкиАвторское правоСтатьи по теме

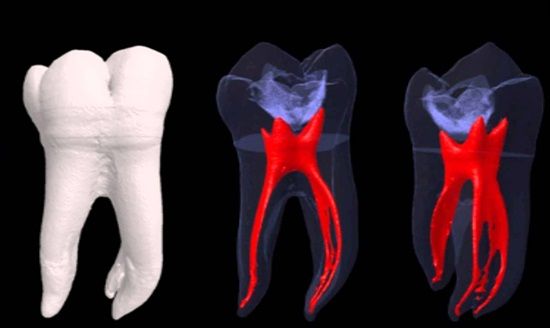

Эндодонтическое лечение моляров нижней челюсти является сложной задачей из-за изменчивой морфологии корневых каналов. Описано нехирургическое эндодонтическое лечение первого моляра нижней челюсти с независимым средним медиальным каналом. После коронкового доступа дополнительный клинический осмотр устьев мезиальных каналов и их соединительной бороздки с использованием эндодонтического зонда и лупы 4,5× позволил идентифицировать устье среднего мезиального канала. Все корневые каналы были подготовлены и запломбированы химико-механически. Зуб был бессимптомным и функционировал через 4 года наблюдения. Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) показала нормальный периапикальный статус и трехмерные (3D) анатомические аспекты системы корневых каналов.

После коронкового доступа дополнительный клинический осмотр устьев мезиальных каналов и их соединительной бороздки с использованием эндодонтического зонда и лупы 4,5× позволил идентифицировать устье среднего мезиального канала. Все корневые каналы были подготовлены и запломбированы химико-механически. Зуб был бессимптомным и функционировал через 4 года наблюдения. Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) показала нормальный периапикальный статус и трехмерные (3D) анатомические аспекты системы корневых каналов.

1. Введение

Эндодонтическое лечение моляров нижней челюсти является постоянной проблемой для клинициста, поскольку количество корневых каналов сильно варьируется. Система корневых каналов этих зубов состоит из плавников, добавочных, вторичных и латеральных каналов, а также поперечных анастомозов [1]. Поскольку химико-механическая подготовка является критическим шагом для успешного эндодонтического исхода, необходимо провести тщательную санацию корневого канала, включая дополнительные каналы [2]. Таким образом, для достижения этой цели необходимо лучшее понимание морфологии зуба, способствующее поиску корневых каналов.

Таким образом, для достижения этой цели необходимо лучшее понимание морфологии зуба, способствующее поиску корневых каналов.

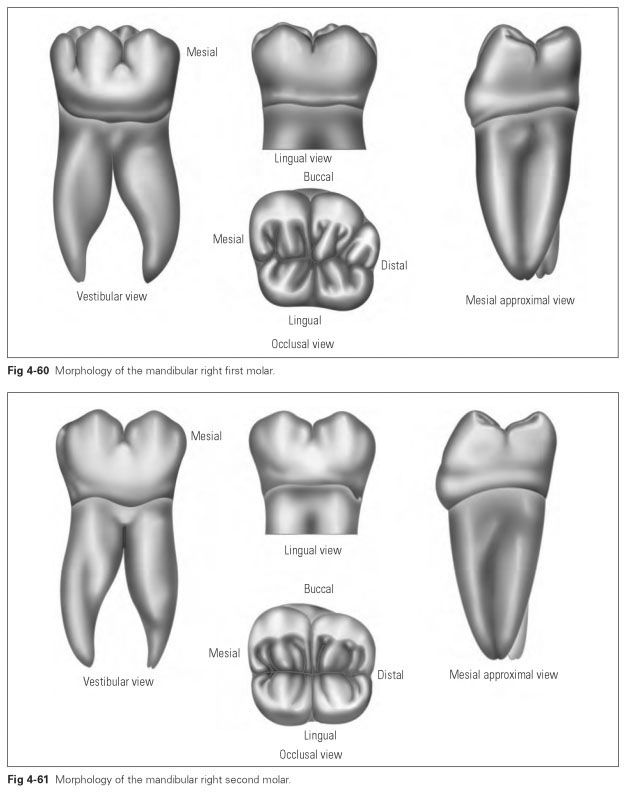

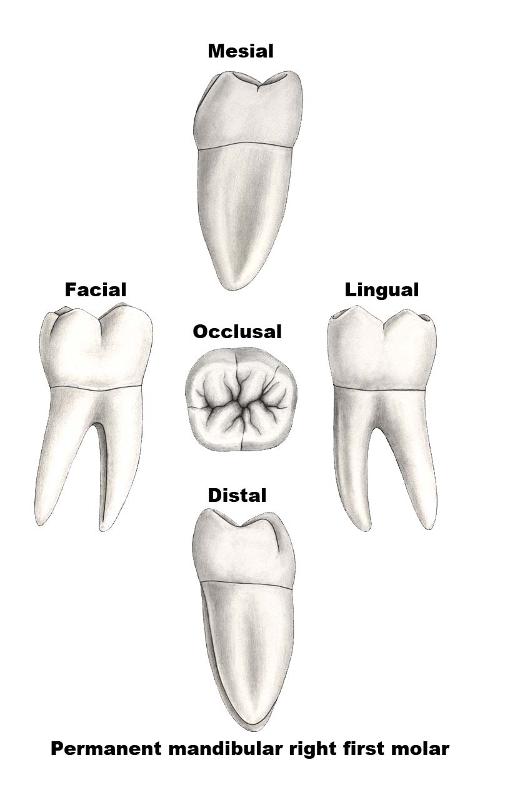

Первые моляры нижней челюсти обычно имеют два корня, один мезиальный с двумя корневыми каналами (мезиощечный и мезиолингвальный), а другой дистальный с одним или двумя корневыми каналами [1, 2]. Конфигурация корневых каналов с двумя дистальными каналами варьирует от 20% до 46% в разных популяциях [3, 4]. Идентификация трех [5, 6] или четырех [7] каналов в мезиальном корне или трех каналов в дистальном корне [8] по-прежнему является анатомической вариацией, описанной в литературе.

Что касается наличия среднего мезиального (MM) канала, имеющего независимую траекторию в мезиальном корне первых моляров нижней челюсти, поиск в литературе выявил несколько случаев, описанных за последние десятилетия (таблица 1). Кроме того, в большинстве случаев [9–15] были идентифицированы по периапикальным рентгенограммам, которые имеют ограничения в описании трехмерных (3D) корней и анатомии корневых каналов. Таким образом, в этом отчете описывается эндодонтическое лечение трех независимых мезиальных каналов в первом моляре нижней челюсти, где использовалась конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) через 4 года наблюдения.

Таким образом, в этом отчете описывается эндодонтическое лечение трех независимых мезиальных каналов в первом моляре нижней челюсти, где использовалась конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) через 4 года наблюдения.

2. Отчет о клиническом случае

42-летний пациент с несвязанной историей болезни был направлен на эндодонтическое лечение левого первого моляра нижней челюсти. Клиническое обследование зуба не выявило припухлости или синусового хода и небольшой ответ на перкуссию и пальпацию. Зуб не ответил на термические или электрические тесты пульпы. На периапикальной рентгенограмме выявлен глубокий дистальный кариес и небольшое расширение апикальной периодонтальной связки в области дистального и медиального корней (рис. 1, а). На основании клинико-рентгенологических данных установлен диагноз некроза пульпы. Пациенту был представлен план лечения, включающий безоперационное лечение корневых каналов зуба. Пациент согласился на предложенное лечение.

Во время первого сеанса проводилась местная анестезия и накладывалась коффердам. После открытия доступа с помощью эндодонтического зонда (Odous, Belo Horizonte, MG, Бразилия) были обнаружены четыре четко очерченных устья корневых каналов на пульповом дне, два отверстия для дистального корня и два отдельных отверстия для мезиального корня. Подпульпарная борозда мезиобуккального корня была обнаружена после удаления избытка дентина с помощью ультразвукового аппарата (Gnatus, Ribeirão Preto, SP, Бразилия) с ультразвуковой насадкой (TU17; Trinity, Сан-Паулу, SP, Бразилия). Кончик зонда прикрепляли к устью среднего мезиального канала, расположенного ближе к мезиально-щечному каналу (рис. 1(б)). Для облегчения этой процедуры использовалась бинокулярная лупа 4,5× (Bio-Art Equipamentos Odontológicos, São Carlos, SP, Бразилия). Рентгенограмма, сделанная для определения рабочей длины, показала наличие трех независимых мезиальных каналов (рис. 1(с)). Все корневые каналы препарировали методом коронки вниз с использованием вращающихся никель-титановых инструментов ProFile Taper 04/06 (Maillefer-Dentsply, Ballaigues, Швейцария).

После открытия доступа с помощью эндодонтического зонда (Odous, Belo Horizonte, MG, Бразилия) были обнаружены четыре четко очерченных устья корневых каналов на пульповом дне, два отверстия для дистального корня и два отдельных отверстия для мезиального корня. Подпульпарная борозда мезиобуккального корня была обнаружена после удаления избытка дентина с помощью ультразвукового аппарата (Gnatus, Ribeirão Preto, SP, Бразилия) с ультразвуковой насадкой (TU17; Trinity, Сан-Паулу, SP, Бразилия). Кончик зонда прикрепляли к устью среднего мезиального канала, расположенного ближе к мезиально-щечному каналу (рис. 1(б)). Для облегчения этой процедуры использовалась бинокулярная лупа 4,5× (Bio-Art Equipamentos Odontológicos, São Carlos, SP, Бразилия). Рентгенограмма, сделанная для определения рабочей длины, показала наличие трех независимых мезиальных каналов (рис. 1(с)). Все корневые каналы препарировали методом коронки вниз с использованием вращающихся никель-титановых инструментов ProFile Taper 04/06 (Maillefer-Dentsply, Ballaigues, Швейцария). Подготовка всегда выполнялась под орошением 2,5% раствором гипохлорита натрия с последующим удалением смазанного слоя 14,3% раствором ЭДТА (pH 7,2) в течение 3 минут. После этого корневой канал был высушен бумажными штифтами и заполнен пастой гидроксида кальция (Calen, SS White, Rio de Janeiro, RJ, Бразилия) с использованием лентуло-спирали. Вход в полость был закрыт временным пломбировочным материалом без эвгенола (Coltosol, Vigodent, Rio de Janeiro, RJ, Бразилия).

Подготовка всегда выполнялась под орошением 2,5% раствором гипохлорита натрия с последующим удалением смазанного слоя 14,3% раствором ЭДТА (pH 7,2) в течение 3 минут. После этого корневой канал был высушен бумажными штифтами и заполнен пастой гидроксида кальция (Calen, SS White, Rio de Janeiro, RJ, Бразилия) с использованием лентуло-спирали. Вход в полость был закрыт временным пломбировочным материалом без эвгенола (Coltosol, Vigodent, Rio de Janeiro, RJ, Бразилия).

Пациент пришел на второй прием через 10 дней. Временная реставрация была удалена под местной анестезией и раббердамом. Корневые каналы были промыты 2,5% гипохлоритом натрия, и внутриканальная повязка была удалена, перемешивая K-файлом размера 15 (Maillefer-Dentsply, Ballaigues, Швейцария), с последующим окончательным ополаскиванием 14,3% раствором ЭДТА. Каналы были высушены и заполнены силером на основе оксида цинка и эвгенола (Endofill, Dentsply, Petropolis, RJ, Бразилия) и нестандартными гуттаперчевыми штифтами (Odous, Белу-Оризонти, штат Массачусетс, Бразилия) с использованием холодной латеральной конденсации. Была установлена временная пломба и сделана послеоперационная рентгенограмма для оценки качества обтурации (рис. 1(d)). Пациент был направлен на соответствующую коронковую реставрацию.

Была установлена временная пломба и сделана послеоперационная рентгенограмма для оценки качества обтурации (рис. 1(d)). Пациент был направлен на соответствующую коронковую реставрацию.

Зуб был бессимптомным и функционировал через 4 года наблюдения. Пациент был проинформирован о возможности проведения КЛКТ-обследования, которое было недоступно на момент начала лечения. Было объяснено, что КЛКТ может быть полезна для трехмерной проверки проведенного эндодонтического лечения. Таким образом, КЛКТ-изображения, сфокусированные на зубе № 19, были получены после информированного согласия пациента. Аксиальные (рис. 2(а)) и сагиттальные (рис. 2(б)) срезы толщиной 0,076 мм с использованием КЛКТ (Kodak 9000 3D, Carestream Health, Inc., Рочестер, штат Нью-Йорк, США) выявил нормальный периапикальный статус и три независимых запломбированных корневых канала в мезиальном корне. Трехмерное восстановление, выполненное по изображениям КЛКТ, подробно показало внутреннюю конфигурацию всех запломбированных корневых каналов (рис. 2(с)).

2(с)).

3. Обсуждение

В данном клиническом случае описано лечение первого моляра нижней челюсти с тремя мезиальными корневыми каналами. Систематический обзор, проведенный de Pablo et al. [16] сообщили, что общая частота этой анатомической морфологии составила 2,6%. Они также показали, что слияние ММ канала с мезиобуккальным или мезиолингвальным каналами, имеющими общее апикальное окончание, наблюдалось чаще, чем конфигурация, включающая три отдельных апикальных отверстия [16]. Это последнее состояние, представленное в этом отчете, определяется как конфигурация 3-3 (тип 8) с использованием классификации Вертуччи [1]. Вход в канал ММ был расположен ближе к мезиально-щечному каналу, что соответствует частоте 25% согласно предыдущему исследованию [17].

На обнаружение устьев корневых каналов могут влиять сложность внутренней анатомии и опыт оператора [18]. Кроме того, увеличенный обзор операционного поля с использованием стоматологических микроскопических или хирургических луп увеличивает вероятность обнаружения скрытых каналов [5, 7, 17, 18]. Использование микроскопа или луп практикующими эндодонтистами было эквивалентно поиску дополнительных каналов в первых молярах нижней челюсти [17]. Эндодонтическое лечение в данном случае выполнял опытный эндодонтист, знакомый с использованием луп более 10 лет. Кроме того, важными процедурами для обеспечения успешного лечения были тщательный осмотр дна пульпы с помощью эндодонтического зонда и использование ультразвуковой насадки для удаления дентинного покрытия над средним мезиальным отверстием канала [5].

Использование микроскопа или луп практикующими эндодонтистами было эквивалентно поиску дополнительных каналов в первых молярах нижней челюсти [17]. Эндодонтическое лечение в данном случае выполнял опытный эндодонтист, знакомый с использованием луп более 10 лет. Кроме того, важными процедурами для обеспечения успешного лечения были тщательный осмотр дна пульпы с помощью эндодонтического зонда и использование ультразвуковой насадки для удаления дентинного покрытия над средним мезиальным отверстием канала [5].

Наличие канала ММ иногда наблюдается на угловых горизонтальных рентгенограммах. Однако в случае моляра может потребоваться трехмерное диагностическое изображение для улучшения оценки системы корневых каналов [6, 8]. В этой ситуации КЛКТ предоставляет дополнительную информацию для обнаружения дополнительных каналов. В исследовании vitro de Toubes et al. [5] продемонстрировали, что КЛКТ является точным методом выявления дополнительных мезиальных каналов в первых молярах нижней челюсти. КЛКТ также была полезным инструментом визуализации, используемым La et al. [6] для клинического выявления сложного случая независимого среднего мезиального канала.

КЛКТ также была полезным инструментом визуализации, используемым La et al. [6] для клинического выявления сложного случая независимого среднего мезиального канала.

Наличие трех мезиальных каналов, которые были независимыми на всем протяжении их прохождения в корне, было визуализировано на трехмерных КЛКТ-изображениях в течение периода наблюдения в данном случае. Kodak 9000 3D, используемый в этом отчете, классифицируется как малообъемная КЛКТ на основе его поля зрения сканирования (FoV), которое охватывает только несколько зубов или одну челюсть. Сообщалось, что маленькое поле зрения обеспечивает лучшее качество изображения при более низком эффективном излучении по сравнению со средним и большим полем зрения [19]. Кроме того, реконструкция конусного луча на 0,076 мм, полученная с помощью Kodak 9000 3D имел минимальное расхождение по сравнению с гистологическими срезами удаленных зубов с множественной анатомией корневых каналов [20]. Реконструированные изображения запломбированного корня зуба в данном конкретном случае показали одинаковую длину ММ и мезиально-щечных каналов, а также запломбированный перешеек между этими двумя каналами. Мезиолингвальный канал имел меньшие размеры.

Мезиолингвальный канал имел меньшие размеры.

Таким образом, этот отчет подтверждает наличие трех независимых мезиальных корневых каналов в первом моляре нижней челюсти. Кроме того, детали этой внутренней конфигурации с заполненными корневыми каналами были отображены на 3D-изображениях КЛКТ.

Ссылки

F. J. Vertucci, «Анатомия корневых каналов постоянных зубов человека», Oral Surgery, Oral Medicine and Oral Pathology , vol. 58, нет. 5, pp. 589–599, 1984.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

Ф. Дж. Вертуччи, «Морфология корневых каналов и ее связь с эндодонтическими процедурами», Endodontic Topics , vol. 10, нет. 1, стр. 3–29, 2005 г.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Академия Google

Гулабивала К., Аунг Т. Х., Алави А. и Нг Ю. Л., «Морфология корней и каналов бирманских моляров нижней челюсти», International Endodontic Journal , vol.

34, нет. 5, стр. 359–370, 2001.

34, нет. 5, стр. 359–370, 2001.Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

Серт С., Асланалп В. и Таналп Дж. «Исследование конфигурации корневых каналов постоянных зубов нижней челюсти у населения Турции», International Endodontic Journal , vol. 37, нет. 7, стр. 494–499, 2004.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

К. М. де Туб, М. И. Кортес, М. А. Валадарес, Л. К. Фонсека, Э. Нуньес и Ф. Ф. Сильвейра, «Сравнительный анализ идентификации дополнительных медиальных каналов первых моляров нижней челюсти с использованием четырех различных диагностических методов», Journal of Эндодонтия , вып. 38, нет. 4, стр. 436–441, 2012 г.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

S.

H. La, D. H. Jung, E. C. Kim и K. S. Min, «Идентификация независимого среднего мезиального канала в первом моляре нижней челюсти с использованием конусно-лучевой компьютерной томографии», Журнал эндодонтии , том. 36, нет. 3, стр. 542–545, 2010.

H. La, D. H. Jung, E. C. Kim и K. S. Min, «Идентификация независимого среднего мезиального канала в первом моляре нижней челюсти с использованием конусно-лучевой компьютерной томографии», Журнал эндодонтии , том. 36, нет. 3, стр. 542–545, 2010.Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

Е. Г. Контакиотис и Г. Н. Цанетакис, «Четыре канала в мезиальном корне первого моляра нижней челюсти. История болезни под операционным микроскопом», Australian Endodontic Journal , vol. 33, нет. 2, стр. 84–88, 2007 г.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

С. С. Чандра, М. Раджасекаран, П. Шанкар и Р. Индира, «Эндодонтическое лечение первого моляра нижней челюсти с тремя дистальными каналами, подтвержденными с помощью спиральной компьютерной томографии: клинический случай», Хирургия полости рта, медицина полости рта, патология полости рта, радиология полости рта и эндодонтология , vol.

108, нет. 4, стр. e77–e81, 2009 г.

108, нет. 4, стр. e77–e81, 2009 г.Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

C. Yesilsoy, O. Porras и W. Gordon, «Важность третьих мезиальных каналов в молярах нижней челюсти: отчет о 2 случаях», Стоматологическая хирургия, оральная медицина, оральная патология, оральная рентгенология и эндодонтология , том. 108, нет. 1, стр. e55–e58, 2009 г.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Академия Google

Р. Э. Мортман и С. Ан, «Первые моляры нижней челюсти с тремя мезиальными каналами», General Dentistry , vol. 51, нет. 6, pp. 549–551, 2003.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

L. Holtzmann, «Лечение корневых каналов первого моляра нижней челюсти с тремя мезиальными корневыми каналами», International Endodontic Journal , vol.

. 30, нет. 6, pp. 422–423, 1997.

. 30, нет. 6, pp. 422–423, 1997.Посмотреть по адресу:

Google Scholar

D. Ricucci, «Три независимых канала в мезиальном корне первого моляра нижней челюсти», стр. Эндодонтия и стоматологическая травматология , том. 13, нет. 1, стр. 47–49, 1997.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

Э. Л. Якобсен, К. Дик и Р. Боделл, «Первые моляры нижней челюсти с множественными мезиальными каналами», Journal of Endodontics , том. 20, нет. 12, стр. 610–613, 1994.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

Дж. Л. Бонд, Г. Р. Хартвелл, Дж. К. Доннелли и Ф. Р. Портелл, «Клиническое лечение средних медиальных корневых каналов моляров нижней челюсти», стр. 9.0531 Журнал эндодонтии , том.

14, нет. 6, стр. 312–314, 1988.

14, нет. 6, стр. 312–314, 1988.Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

A. Martinez-Berna и P. Badanelli, «Первые моляры нижней челюсти с шестью корневыми каналами», Journal of Endodontics , vol. 11, нет. 8, стр. 348–352, 1985.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

О. В. де Пабло, Р. Эстевес, М. Пейкс Санчес, К. Хейлборн и Н. Коэнка, «Анатомия корня и конфигурация канала первого постоянного моляра нижней челюсти: систематический обзор», Журнал эндодонтии , том. 36, нет. 12, стр. 1919–1931, 2010.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

М. Карапинар-Казандаг, Б. Р. Басрани и С. Фридман, «Операционный микроскоп улучшает обнаружение и согласование дополнительных мезиальных каналов в молярах нижней челюсти», Journal of Endodontics , vol.

Два отдельных канала выходят из пульповой камеры и соединяются не доходя до верхушки, образуя один канал.

Два отдельных канала выходят из пульповой камеры и соединяются не доходя до верхушки, образуя один канал.

34, нет. 5, стр. 359–370, 2001.

34, нет. 5, стр. 359–370, 2001. H. La, D. H. Jung, E. C. Kim и K. S. Min, «Идентификация независимого среднего мезиального канала в первом моляре нижней челюсти с использованием конусно-лучевой компьютерной томографии», Журнал эндодонтии , том. 36, нет. 3, стр. 542–545, 2010.

H. La, D. H. Jung, E. C. Kim и K. S. Min, «Идентификация независимого среднего мезиального канала в первом моляре нижней челюсти с использованием конусно-лучевой компьютерной томографии», Журнал эндодонтии , том. 36, нет. 3, стр. 542–545, 2010. 108, нет. 4, стр. e77–e81, 2009 г.

108, нет. 4, стр. e77–e81, 2009 г. . 30, нет. 6, pp. 422–423, 1997.

. 30, нет. 6, pp. 422–423, 1997. 14, нет. 6, стр. 312–314, 1988.

14, нет. 6, стр. 312–314, 1988.