Чем опасна киста на корне зуба под зубной коронкой?

Автор: Бродский Сергей Евгеньевич

Заместитель главного врача, кандидат медицинских

наук по специальностям: стоматология и медицинская микробиология

Киста на корне зуба под коронкой входит в число достаточно распространённых и наиболее опасных стоматологических заболеваний.

Стоматологи считают его сложным для лечения, и ещё совсем недавно такой диагноз угрожал удалением зуба, однако современные методы стоматологического лечения дают достаточно высокие шансы на его сохранение.

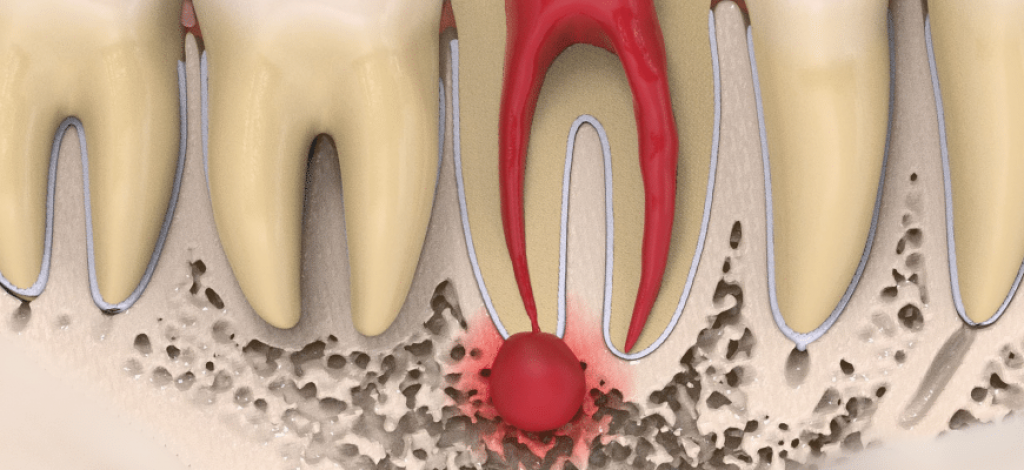

Киста на зубе под коронкой – доброкачественное новообразование, локализованное у верхушки зубного корня, в его костных тканях.

Кистозная структура имеет вид округлой полости, покрытой изнутри фиброзной оболочкой и заполненной гнойным экссудатом.

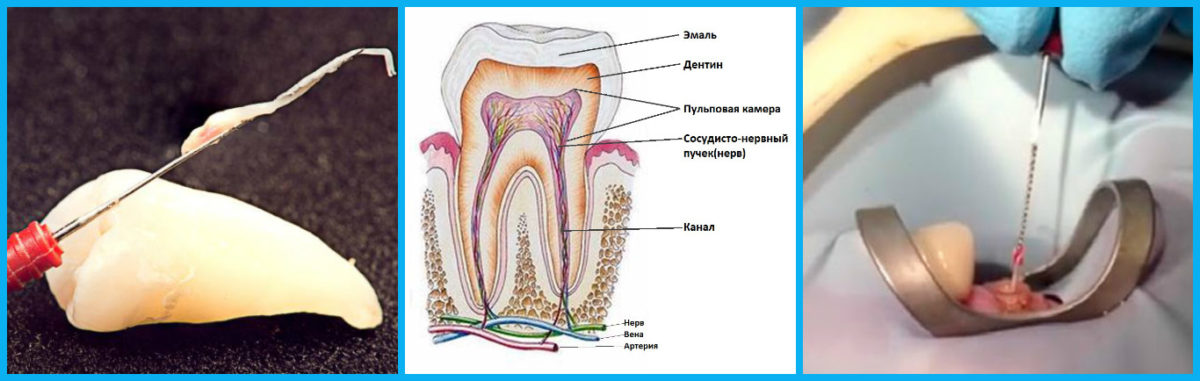

В первую очередь киста под коронкой зуба свидетельствует, что лечение на этапе подготовки к протезированию было проведено недобросовестно, с некачественной пломбировкой корневых каналов.

Причины появления кисты на зубном корне

Также существует ещё несколько причин того, почему после установки коронки на зуб появляется киста на корне:

- Попадание под коронку, в корневые каналы, инфекции, как осложнение системных заболеваний, например, гайморита.

- Скопление между зубом и коронкой органических остатков, трудно поддающихся вычищению во время проведения традиционных гигиенических процедур.

- Киста зуба под зубным мостом может появиться из-за проникновения бактериальной флоры через зазоры, оставшиеся между десной и коронкой из-за некачественной работы стоматолога.

Почему СЛОЖНЫЕ ЗУБЫ ДЕЛАЮТ в ПАРТНЕР-МЕД?

Мы умеем работать!

У нас практикуют стоматологи-ортопеды со стажем работы 8-30 лет!

Мы любим работать!

Мы бесплатно проконсультируем Вас и точно скажем, как лучше сделать зубы именно Вам!

Мы отвечаем за результат!

Мы работаем на совесть и сделаем Вам зубы КАК СЕБЕ!

Виды кистозных образований

В том случае, если у пациента выявлено кистозное образование под зубным микропротезом, оптимальным выходом будет перелечить зубы с кистой под коронкой.

- радикулярная – располагающаяся непосредственно на корне, появляется при отсутствии качественного лечения хронического периодонтита;

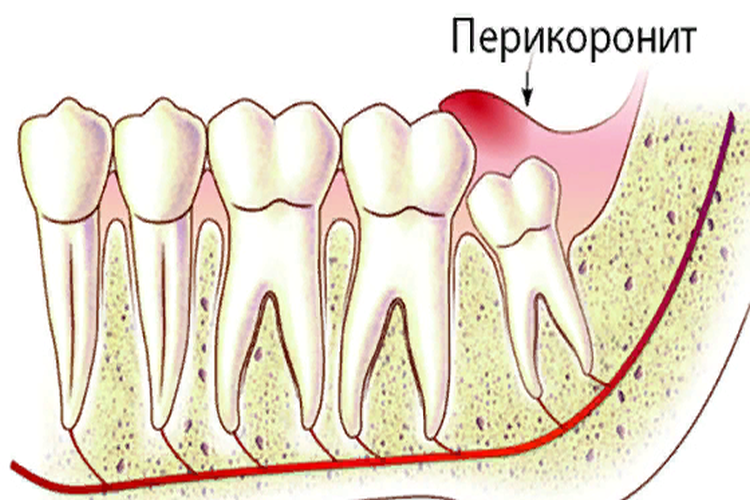

- парадентальная – локализуется на корнях зуба мудрости и имеет непосредственную связь с воспалением, сопровождающим его прорезывание;

- резидуальная – новообразование, сохранившееся после удаления зуба в оставшихся костных тканях;

- первичная – возникает из-за патологий, сопровождающих прорезывание и развитие зубов;

- фолликулярная – развивается вследствие инфицирования зубных зачатков;

- прорезывания – появляется при прорезывании зубов у детей 6-9 лет.

Признаки развития кистозного образования

Начальные симптомы кисты зуба под коронкой полностью отсутствуют или едва заметны и выражаются в небольшой болезненности при надавливании на десну или зуб, появлении дискомфорта при пережёвывании пищи и незначительном потемнении эмали. Таким незначительным признакам обычно не придают значения, поэтому кистозное новообразование становится случайной находкой при выполнении рентгенограммы, необходимой для назначения лечения других зубов. К моменту появления специфических признаков кисты зуба под коронкой кистозный мешочек обычно дорастает в диаметре до 1 см в диаметре. На этой стадии пациенты жалуются на появление следующей негативной симптоматики:

Таким незначительным признакам обычно не придают значения, поэтому кистозное новообразование становится случайной находкой при выполнении рентгенограммы, необходимой для назначения лечения других зубов. К моменту появления специфических признаков кисты зуба под коронкой кистозный мешочек обычно дорастает в диаметре до 1 см в диаметре. На этой стадии пациенты жалуются на появление следующей негативной симптоматики:

- Повышение температуры тела, слабость и общее недомогание из-за развития в кистозной полости болезнетворных микробов.

- Появление в зоне воспаления тянущей или ноющей боли, от которой очень сложно избавиться при помощи обычных анальгетиков.

- Гиперемия и припухлость десны вокруг причинного зуба, отёчность лица и воспаление лимфоузлов со стороны развивающегося кистозного образования.

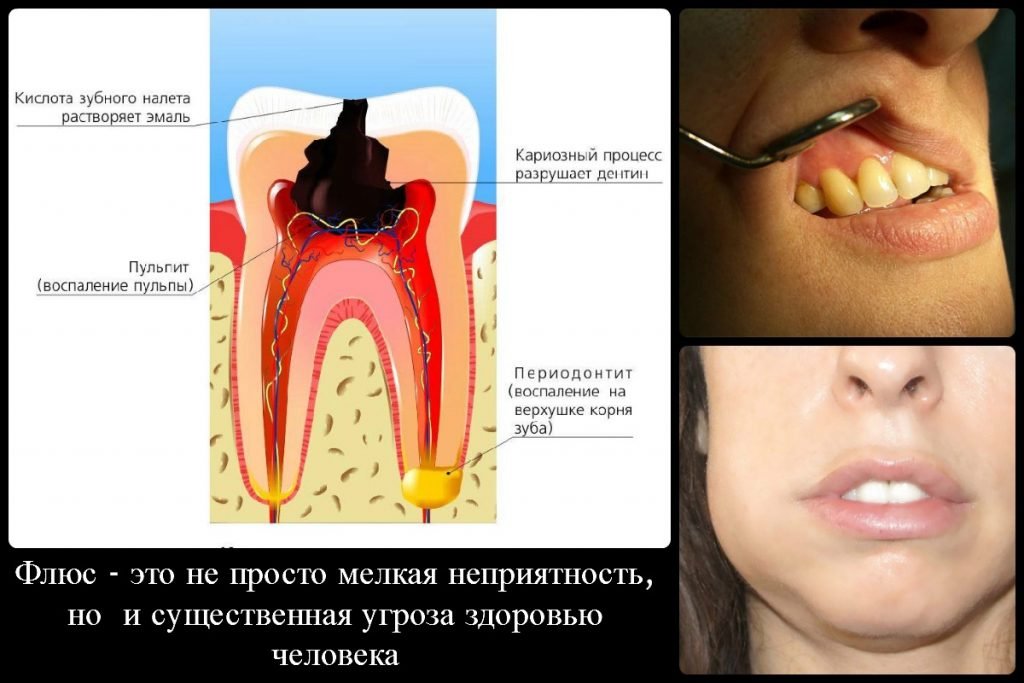

Внешними проявлениями кисты, сформировавшейся на корне зуба, могут быть флюс, нагноения и свищевой ход.

Все признаки, сопровождающие такой тип кистозных образований, имеют тенденцию к обострению при снижении у человека иммунитета.

Игнорировать эту симптоматику нельзя, т. к. если кисту под коронкой зуба не лечить, она спровоцирует развитие серьёзных, зачастую опасных для жизни последствий.

Опасность кисты на корне зуба

Вопрос о том, чем опасна киста зуба под коронкой, задают стоматологам очень часто. Опасность этих новообразований заключается в их склонности к активному росту и способности провоцировать целый ряд осложнений:

- прорыв наружу гнойного содержимого, способный спровоцировать заражение крови;

- флегмона тканей лица и шеи, приводящая к общему инфицированию организма;

- развитие воспаления надкостницы (флюс или периостит).

Современные методы лечения зубных кист

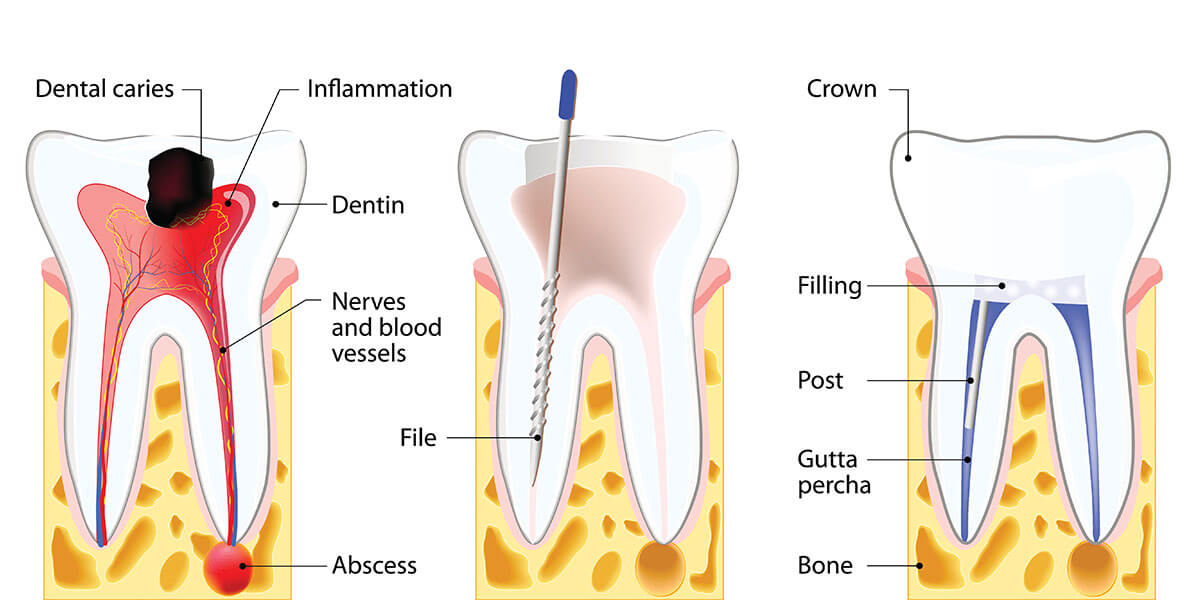

Если человеку диагностировали кисту на зубе под коронкой, вопрос о том, что делать и как избавиться от развивающегося новообразования, приобретает особую актуальность. Можно ли вылечить зуб с кистой под коронкой? Да, в современной стоматологии применяются различные приёмы, позволяющие полностью избавить пациента от кистозного образования на корне зуба. Самым оптимальным считается комплексное устранение новообразования, развивающегося под коронкой. Но только маленькая киста под коронкой зуба поддаётся лечению без операции. Его проводят следующим образом:

Можно ли вылечить зуб с кистой под коронкой? Да, в современной стоматологии применяются различные приёмы, позволяющие полностью избавить пациента от кистозного образования на корне зуба. Самым оптимальным считается комплексное устранение новообразования, развивающегося под коронкой. Но только маленькая киста под коронкой зуба поддаётся лечению без операции. Его проводят следующим образом:

- расширяют корневые каналы и обрабатывают их антимикробными средствами;

- зубную полость заполняют регенерирующим стоматологическим составом;

- устанавливают новую коронку.

Более крупные новообразования требуют хирургического вмешательства. Существует несколько методик резекции кисты зуба под коронкой:

- Цистотомия. Удаление передней стенки новообразования, вычищение и обеззараживание его полости.

- Цистэктомия. Резекция всех поражённых тканей совместно с верхушкой корня зуба.

- Гемисекция.

Удаляется один корень, на котором расположено кистозное образование, а оставшаяся часть зуба будет в дальнейшем использована для установки нового протеза.

Удаляется один корень, на котором расположено кистозное образование, а оставшаяся часть зуба будет в дальнейшем использована для установки нового протеза.

Перечисленные варианты резекции применяются только в том случае, если небольшая киста развивается на зубе с культевой вкладкой. При креплении коронки металлическим штифтом киста корня зуба под коронкой лечится одновременно с удалением зуба и установкой импланта.

Киста корня зуба под коронкой, для лечения которой требуется не только высокая квалификация стоматолога, но и его большой опыт профессиональной деятельности, должна резецироваться только в клиниках, имеющих отличную репутацию. В Москве одной из таких стоматологий можно назвать клинику «Партнер-мед». Удаление зуба, если под коронкой киста, выполняется в ней одномоментно с последующей имплантацией и имеет следующие преимущества:

- предварительный осмотр и консультация проводятся бесплатно;

- стоматологические манипуляции выполняют квалифицированные стоматологи с многолетним стажем;

- помощь высококвалифицированного специалиста гарантирована даже в самых сложных случаях.

В клинике «Партнер-мед» подбор терапевтических мероприятий осуществляется индивидуально для каждого пациента, т. е. для каждого человека будет подобран именно тот комплекс процедур, который подойдёт ему по эффективности и стоимости.

Наша клиника

Удаление кисты зуба | Стоматологическая клиника Культура

Удаление кисты зуба

Киста зуба представляет собой патологическое новообразование. Оно появляется из-за реакции организма на механическое повреждение или инфекцию. Это новообразование содержит бактерии, воспалительную жидкость, погибшие ткани. Размер кисты может варьироваться от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.

Игнорирование необходимости лечения или удаления новообразования приводит к тяжелым и серьезным последствиям. Вот результаты обострения заболевания:

- Периостит.

- Гнойный абсцесс.

- Остеомиелит.

- Сепсис.

Киста бывает нескольких видов:

- Фолликулярная (зубосодержащая).

- Первичная.

- Ретромолярная.

- Радикулярная.

- Прорезывания.

Последний вид возникает у детей 7-10 лет во время прорезывания коренных зубов.

Симптомы

Это заболевание возникает вследствие инфекции или повреждения, а также при некачественно выполненном пломбировании каналов. Вот симптомы, указывающие на наличие новообразования:

- Свищ на десне.

- Отек лица.

- Слабость.

- Боль, которая усиливается при жевании.

- Повышенная температура тела.

- Болезненность, увеличение лимфатических узлов.

Если заболевание запущенной формы, то может проявиться острая боль, ослабление иммунитета, обострение хронических болезней.

Причины появления

Стоматологи выделяют несколько причин возникновения заболевания:

- Механические повреждения.

- Отсутствие лечения при осложненном кариесе.

- Неправильное лечение каналов.

- Перегрузку отдельных зубов вследствие нерационального протезирования.

- Нарушения в развитии нижней и верхней челюсти.

Причиной кисты также могут стать инфекционные заболевания носоглотки и ротовой полости.

Стоит помнить, что своевременный поход к стоматологу позволит предотвратить вероятность попадания инфекции в организм и появление осложнений.

Показания к удалению

Сложно определить, есть ли киста, когда оно только начинает формироваться. Стоит отметить, что бессимптомное протекание заболевания может продолжаться долго. По этой причине пациент уже слишком поздно обращается за помощью. Существует ряд показаний, по которым стоматолог принимает решение об оперативном вмешательстве. Вот они:

- Повышенная температура тела.

- Новообразование больше 8 мм в диаметре.

- Общее недомогание пациента.

- Головные боли.

- Опухшая ткань десны или щека.

- Увеличенные лимфоузлы.

Необходимость оперативного вмешательстве возникает, когда пораженный зуб закрыт коронкой или запломбирован.

Методы оперативного вмешательства

В хирургической стоматологии существует несколько способов удаления кисты. Первый — цистэктомия или «щадящая» операция. Процедура подразумевает удаление исключительно поврежденной части корня. Ее должен проводить опытный стоматолог-хирург. Цистэктомия проводится при наличии кисты на корне зуба.

Второй способ — гемисекция. Процедура проводится, когда невозможно сохранить корень зуба. После гемисекции обычно устанавливают коронки, чтобы устранить видимые дефекты зубного ряда.

Также выделяют радикальный метод. Он заключается в удалении кисты вместе с кистозной оболочкой. Такой способ лечения актуален только если другие методы малоэффективны.

Еще один метод хирургического лечения патологического новообразования — цистотомия. Процедура проводится, когда киста превращается в полость. Цистотомия считается малотравматичной и не требует долгого восстановления.

Цистотомия считается малотравматичной и не требует долгого восстановления.

Кисту переднего зуба удаляют исключительно цистэктомией. Такой способ используется, так как позволяет быстро и без сложностей получить доступ к пораженной зоне. Процедура проводится под местной анестезией.

Удаление кисты на десне

Перед хирургическим вмешательством стоматолог проводит диагностику ротовой полости и перкуссию зубов. Он выслушивает жалобы пациента и дает направление на рентген. Снимки позволят определить степень развития новообразования.

Врач также выясняет нет ли противопоказаний к хирургическому вмешательству. К противопоказаниям относятся ОРВИ, психоневрологические заболевания, злокачественная опухоль, осложнения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Чаще всего врачи прибегают к цистэктомии. Во время процедуры удаляется капсула и пораженная часть зубного корня.

Также часто проводится резекция черед надрез на десне. После проведения процедуры десна зашивается нитью из биологически совместимого материала. Через 8-10 дней швы снимают.

Через 8-10 дней швы снимают.

Первое время после оперативного вмешательства пациент должен строго соблюдать правила ухода за ротовой полостью.

Удаление с помощью лазера

В современной хирургической стоматологии для удаления патологического новообразования может использоваться не только скальпель, но и лазер. Процедура проводится с помощью новейшего оборудования и считается щадящей. Существует несколько преимуществ такой методики:

- Безболезненность.

- Короткий период заживления и восстановления.

- Отсутствие кровотечения.

- Точечное воздействие.

Лечение с помощью лазера сводит к минимуму риск дальнейшего инфицирования.

Проводить процедуру должен врач с соответствующей квалификацией. Удаление кисты лазером выполняется в несколько этапов. Стоматолог проводит диагностику, после чего открывает и расширяет корневой канал. По завершении подготовки он введет в отверстие тонкую трубку с лазерным излучателем.

Лазер обеззараживает кистозное пространство и высушивает содержимое кисты. По завершении процедуры стоматолог заполнит канал антибактериальным веществом, после чего запломбирует зуб.

По завершении процедуры стоматолог заполнит канал антибактериальным веществом, после чего запломбирует зуб.

Обратитесь за помощью в клинику «Kultura», если нужно качественно и по демократичной стоимости вылечить зубы. Наши стоматологи справятся с задачей любой сложности. Они используют современное оборудование и качественные материалы. Оставьте заявку на сайте или позвоните по контактному телефону, чтобы получить консультацию и заранее записаться на прием.

Мужчина 36 лет посетил стоматолога для планового осмотра. Рентгенологическое исследование выявило

Мужчина 36 лет посетил стоматолога для планового осмотра. Рентгенологическое исследование выявило поражение в области третьего моляра нижней челюсти.

Joen Iannucci Haring, DDS, MS

Анамнез

На вопрос о поражении в области моляра нижней челюсти пациент отрицал какие-либо признаки или симптомы, связанные с этой областью. Пациент также отрицал наличие в анамнезе травмы пораженной области. Больной выглядел в целом в хорошем состоянии, без каких-либо значимых заболеваний в анамнезе. Стоматологический анамнез пациента включал регулярные стоматологические осмотры и плановое стоматологическое лечение. На момент обращения к стоматологу пациентка не принимала никаких лекарственных препаратов.

Стоматологический анамнез пациента включал регулярные стоматологические осмотры и плановое стоматологическое лечение. На момент обращения к стоматологу пациентка не принимала никаких лекарственных препаратов.

Обследования

Все показатели жизнедеятельности пациента находятся в пределах нормы. При осмотре области головы и шеи увеличенных и пальпируемых лимфатических узлов не выявлено. При осмотре мягких тканей полости рта необычных находок не выявлено. Костных аномалий не отмечено.

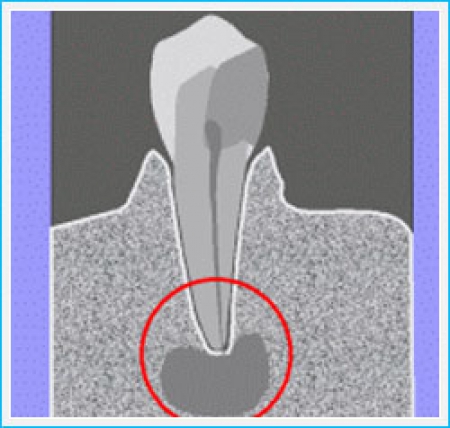

Рентгенологическое исследование выявило большое однокамерное рентгенопрозрачное образование вокруг коронки ретинированного зуба № 17 (см. рентгенограмму). Периферия рентгенопрозрачного поражения выглядела гладкой и кортикальной. Никаких других отклонений от нормы на остальных пленках всей серии отмечено не было.

Клинический диагноз

На основании клинической информации и однокамерного рентгенопрозрачного поражения, какой из следующих диагнозов является наиболее вероятным?

* амелобластома

* зубочелюстная киста

* одонтогенная кератоциста

* аденоматоидная одонтогенная опухоль

* амелобластная фиброодонтома

киста

3

3

Обсуждение

Зубочелюстная киста (также известная как фолликулярная киста) является наиболее обычная развивающаяся одонтогенная киста. Это поражение наблюдается в сочетании с коронкой непрорезавшегося или ретинированного зуба. Термин dentigerous означает содержащий или несущий зубы. Это поражение по определению содержит коронку зуба. Зубная киста возникает в результате отделения зубного фолликула от коронки непрорезавшегося зуба. Патогенез зубочелюстной кисты неизвестен.

Это поражение наблюдается в сочетании с коронкой непрорезавшегося или ретинированного зуба. Термин dentigerous означает содержащий или несущий зубы. Это поражение по определению содержит коронку зуба. Зубная киста возникает в результате отделения зубного фолликула от коронки непрорезавшегося зуба. Патогенез зубочелюстной кисты неизвестен.

Клинические признаки

Зубочелюстная киста чаще всего наблюдается в связи с наиболее часто ретинированными зубами — третьими молярами и клыками. Почти 50% зубочелюстных кист развиваются вокруг третьих моляров нижней челюсти. Стоматологическая киста почти всегда наблюдается в сочетании с постоянным зубом. Редко поражается молочный зуб. Зубочелюстная киста чаще всего возникает на втором и третьем десятилетиях; мужчины поражаются чаще, чем женщины.

Зубная киста обычно безболезненна. Задержка прорезывания зуба может быть единственным признаком проблемы. Иногда могут возникать боль, расширение, смещение зубов и резорбция корней. В случаях расширения может быть клинически заметна твердая припухлость в области отсутствующего зуба. В некоторых случаях зубочелюстные кисты могут проявлять большой потенциал роста и распространяться на всю ветвь нижней челюсти. Эти крупные поражения могут вызывать выраженную лицевую асимметрию и предрасполагать кость к патологическому перелому.

В некоторых случаях зубочелюстные кисты могут проявлять большой потенциал роста и распространяться на всю ветвь нижней челюсти. Эти крупные поражения могут вызывать выраженную лицевую асимметрию и предрасполагать кость к патологическому перелому.

Рентгенологические признаки

Большинство зубочелюстных кист обнаруживаются при обычном рентгенологическом исследовании. Зубочелюстная киста выглядит как четко очерченное одногнездное просветление, окружающее коронку ретинированного зуба. Зубочелюстная киста не является мультиокулярным поражением. Зубная киста может варьироваться в размерах от менее 2 сантиметров в диаметре до большого и обширного поражения. Границы зубочелюстной кисты на рентгенограмме выглядят гладкими и кортикальными. При осмотре на рентгенограмме зубочелюстную кисту можно увидеть в сочетании со смещением соседних зубов, резорбцией корня и смещением нижнечелюстного канала. Диагноз зубочелюстной кисты нельзя поставить только на основании рентгенограммы.

Диагностика

Диагноз зубочелюстной кисты основывается на гистологическом исследовании. Другими поражениями, которые следует включать в дифференциальный диагноз, являются амелобластома и одонтогенная кератоциста.

Другими поражениями, которые следует включать в дифференциальный диагноз, являются амелобластома и одонтогенная кератоциста.

Лечение

Зубная киста требует хирургического удаления. Если зубную кисту не лечить, она будет продолжать расти. Это может привести к значительной потере костной массы, смещению зубов, резорбции корней и патологическим переломам. Необходимая хирургическая процедура определяется размером поражения. Удаление ассоциированного зуба является методом выбора при небольших поражениях. Большие и обширные поражения, если их удалить хирургическим путем, могут привести к перелому челюсти. Кисты больших размеров часто лечат с помощью марсупиализации. Зубная киста редко рецидивирует после лечения. Прогноз отличный.

Джоэн Ианнуччи Харинг, доктор медицинских наук, магистр медицины, доцент кафедры клинической стоматологии отделения первичной медико-санитарной помощи Стоматологического колледжа Университета штата Огайо.

Консервативный подход к зубочелюстной кисте

На этой странице

РезюмеВведениеИстория болезниОбсуждениеЗаключениеДоступность данныхСогласиеКонфликты интересовСсылкиАвторские праваСтатьи по теме

Зубочелюстные кисты (ДК) являются наиболее распространенными одонтогенными кистозными образованиями воспалительного происхождения, встречающимися у детей. Эти поражения можно лечить с помощью энуклеации с ретенированными зубами или без них или марсупиализации/декомпрессии. Последние процедуры успешно используются в течение многих лет, но декомпрессию все чаще рекомендуют детям из-за ее хороших результатов и сохранения развивающегося зуба. Эта консервативная хирургическая техника обеспечивает одновременно нормальное прорезывание пораженных постоянных зубов и окостенение костного дефекта. В настоящем отчете описывается 8-летняя пациентка с воспалительным DC, связанным с эндодонтически пролеченным молочным моляром, случайно обнаруженным на панорамной рентгенограмме. Была выполнена декомпрессия кисты с помощью съемного держателя пространства, действовавшего как акриловый обтуратор после удаления зубов 83 и 84. Через десять месяцев после процедуры декомпрессии произошло полное разрешение и регресс кистозного поражения с полным спонтанным прорезыванием премоляра. наблюдались.

Эти поражения можно лечить с помощью энуклеации с ретенированными зубами или без них или марсупиализации/декомпрессии. Последние процедуры успешно используются в течение многих лет, но декомпрессию все чаще рекомендуют детям из-за ее хороших результатов и сохранения развивающегося зуба. Эта консервативная хирургическая техника обеспечивает одновременно нормальное прорезывание пораженных постоянных зубов и окостенение костного дефекта. В настоящем отчете описывается 8-летняя пациентка с воспалительным DC, связанным с эндодонтически пролеченным молочным моляром, случайно обнаруженным на панорамной рентгенограмме. Была выполнена декомпрессия кисты с помощью съемного держателя пространства, действовавшего как акриловый обтуратор после удаления зубов 83 и 84. Через десять месяцев после процедуры декомпрессии произошло полное разрешение и регресс кистозного поражения с полным спонтанным прорезыванием премоляра. наблюдались.

1. Введение

С 5 до 12 лет дети находятся в смешанном прикусе. В этом возрасте для обеспечения правильного прорезывания постоянных зубов и предотвращения дефицита длины зубного ряда и потери пространства важно сохранить молочные зубы [1].

В этом возрасте для обеспечения правильного прорезывания постоянных зубов и предотвращения дефицита длины зубного ряда и потери пространства важно сохранить молочные зубы [1].

Некоторые нарушения могут вызвать либо инфекцию, либо некроз ткани пульпы молочных зубов, и, поскольку лечение пульпы этих зубов не всегда легко выполнить из-за их сложной анатомии, сохранение молочных зубов может вызвать нежелательные последствия для постоянного преемника , такие как формирование воспалительных ДК [2].

Эти кисты возникают в результате скопления жидкости между редуцированным эпителием эмали и коронкой зуба [3]. Хотя клыки и моляры поражаются больше всего, кистозные образования с вовлечением коронки премоляров и резцов встречаются редко [4, 5].

Энуклеация с ретенированными зубами или без них или марсупиализация/декомпрессия являются методами выбора при воспалительном ДК. Обе процедуры, марсупиализация и декомпрессия, успешно используются в течение многих лет, но декомпрессия все чаще рекомендуется из-за ее успешных результатов и сохранения развивающейся структуры зуба [6].

Поскольку эти кисты чаще встречаются у детей, может быть рекомендовано консервативное лечение путем декомпрессии, что позволяет сохранить пораженный постоянный зуб [7, 8].

Настоящее сообщение посвящено описанию полной регрессии воспалительного ДК с полным спонтанным прорезыванием премоляров через десять месяцев после процедуры декомпрессии у 8-летней пациентки.

2. Описание случая

Настоящий клинический случай был описан в соответствии с рекомендациями CARE (CAse REport) [9].].

В отделение детской и профилактической стоматологии стоматологического факультета г. Монастир обратилась пациентка 8 лет по поводу лечения неправильного прикуса.

От родителей ребенка было получено письменное информированное согласие на все визуализирующие обследования, методы лечения и публикации данных.

На панорамной рентгенограмме, выполненной для превентивного ортодонтического лечения, выявлено большое однокамерное просветление, подавляющее зубной зачаток первого нижнего правого премоляра (№ 44), включая правый нижний молочный клык (№ 83), и связанное с леченным корнем невитальный нижний правый первый молочный моляр (№ 84) (рис. 1).

1).

В анамнезе больного не выявлено каких-либо специфических систематических заболеваний или предшествующих травматических повреждений в зоне поражения.

При внеротовом осмотре аномалий не выявлено, в то время как при внутриротовом осмотре обнаружено незаметное расширение кортикального слоя щечной поверхности альвеолярного отростка по отношению к зубам 83 и 84.

При осмотре слизистая оболочка выглядит нормально (рис. 2). Пальпация безболезненная, костлявой консистенции. Двигательного и/или сенсорного дефицита в орофациальных структурах не было.

Выполнена ретроальвеолярная рентгенограмма, которая показала четко очерченное, окруженное небольшим периферическим рентгеноконтрастным утолщением апикальное образование нижнего правого первого молочного моляра (№ 84) (рис. 3).

Для подтверждения границ поражения была запрошена конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ).

В сагиттальной и коронарной проекциях КЛКТ выявлено четко очерченное однокамерное просветление диаметром 12 мм (рис. 4 и 5).

4 и 5).

Поражение выявлено в области нижней челюсти справа, вызывающее расширение щечной кортикальной пластинки без признаков резорбции корня в соседнем зубе и вокруг коронки непрорезавшегося первого премоляра (зуб 44).

Первый нижний правый зачаток премоляра прижат к лингвальной кортикальной поверхности с мезиальным изгибом. На основании вышеуказанных клинико-рентгенологических данных был поставлен предварительный диагноз воспалительного ДК.

Второй молочный моляр и клык были удалены под местной анестезией, после чего был применен консервативный подход путем декомпрессии для сохранения первого премоляра нижней челюсти.

Удлинили лунку для удаления, чтобы установить сообщение между кистой и полостью рта, не нарушая прорезывающийся премоляр (фото 6).

Кистозная жидкость эвакуирована под ирригацией физиологическим раствором через лунку.

Затем в полость поражения помещали йодоформную марлю и накладывали швы.

Пациентке и ее родителям было рекомендовано следовать послеоперационным инструкциям, промывать вскрывшуюся кисту два раза в день физиологическим раствором.

В течение первых 48 часов послеоперационный уход включал использование охлаждающих компрессов. Для обезболивания молодому пациенту был назначен дексибупрофен по 200 мг 3 раза в день.

Через два дня после операции был сделан оттиск, прежде чем аккуратно снять марлевую повязку, что помогло предотвратить попадание альгината в костную полость. Затем был разработан съемный фиксатор пространства, действующий как акриловый обтуратор (рис. 7).

Во время операции был взят образец ткани для биопсии. Микроскопически киста была выстлана кубическим неороговевающим многослойным эпителием, напоминающим редуцированный эпителий эмали, а в подлежащей соединительнотканной капсуле была обнаружена инфильтрация хроническими воспалительными клетками. Гистопатологическое исследование подтвердило первоначальный диагноз воспалительного ДК.

Акриловый обтуратор оставался до тех пор, пока прорезывание зуба 44 не было визуализировано с помощью последующей рентгенологической оценки.

Последующие визиты проводились каждые три месяца после операции.

Рентгенограмма через три месяца после операции показала снижение рентгенопрозрачности, связанное с постепенным спонтанным прорезыванием зуба (фото 8).

После 10 месяцев наблюдения рентгенологические и клинические данные показали, что пораженные зубы успешно прорезались без какого-либо вмешательства.

Зуб был витальным, с почти полным формированием корня (Фото 9 и 10).

3. Обсуждение

Согласно классификации одонтогенных поражений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), одонтогенные кисты были разделены на кисты развития и воспалительные кисты. Воспалительные одонтогенные кисты включали корешковые кисты и воспалительные коллатеральные кисты, в то время как одонтогенные и неодонтогенные кисты развития включали зубные кисты, латеральные периодонтальные кисты, ботриоидные одонтогенные кисты, десневые кисты, железистые одонтогенные кисты, ортокератинизированные одонтогенные кисты и кисты носо-небного протока [10].

ДК представляют собой наиболее частые кистозные поражения верхней челюсти (30% одонтогенных кист) [11], иногда с важными локальными последствиями, которые могут вызывать смещения зубов и резорбцию корней и даже прерывать прорезывание зубов у детей. Поэтому необходимо раннее вмешательство [12].

Эти кисты также очень распространены в смешанном прикусе и обычно связаны с корнями нежизнеспособных или некротизированных молочных зубов и коронками непрорезавшихся постоянных зубов [3], как описано в настоящем отчете.

Патогенез ДК до сих пор остается спорным. Однако в литературе было предложено три возможных механизма [4].

Первый механизм предполагал, что ДК развития могут образовывать зубной фолликул и впоследствии воспаляться [4]. Второй механизм предполагал, что формирование ДК экстрафолликулярного происхождения может происходить после образования корешковой кисты на верхушке нежизнеспособного молочного зуба с последующим прорезыванием его постоянного преемника [4].

Фолликул постоянного преемника может быть вторично инфицирован либо периапикальным воспалением нежизнеспособного молочного зуба, либо другим источником, приводящим к образованию ДК, и этот воспалительный процесс может объяснить развитие ДК в настоящем сообщении [4].

По этой причине, особенно при смешанном прикусе, очень важно установить не только клиническое, но и рентгенологическое наблюдение эндодонтически пролеченных молочных моляров до прорезывания постоянных зубов, чтобы иметь возможность как можно скорее обнаружить побочных эффектов лечения пульпы и своевременного их устранения.

Обычно ДК протекают бессимптомно и выявляются при рутинной стоматологической рентгенографии [13].

Рентгенологически эти развивающиеся кисты характеризуются наличием рентгенопрозрачного четко очерченного однокамерного поражения вокруг коронки непрорезавшегося постоянного зуба. О них можно сообщить при наличии эксформации верхней челюсти, смещении зубных структур или задержке прорезывания зубов [14]. В данном случае киста была обнаружена случайно после обычной панорамной рентгенографии.

В данном случае киста была обнаружена случайно после обычной панорамной рентгенографии.

Согласно литературным данным, лечение ДК является исключительно хирургическим, и были предложены два метода лечения: энуклеация или марсупиализация/декомпрессия.

В своем ретроспективном исследовании Iatrou et al. выбрать технику энуклеации, сохранив марсупиализацию до крупных кист. Можно предложить сочетание обоих методов для более агрессивных кист, чтобы уменьшить объем поражения перед хирургическим удалением [15].

Консервативные методы лечения одонтогенных кист развивались постепенно в последние десятилетия.

Марсупиализация и декомпрессия являются минимальным хирургическим вмешательством, но декомпрессия менее инвазивна, поскольку требует меньшего костного окна.

Декомпрессия может охватывать марсупиализацию, и она включает в себя любой метод, который сохраняет отверстие наружу за счет использования канала для снижения внутрикистозного давления [16].

Преимуществами декомпрессии являются поддержание жизнеспособности пульпы, предотвращение переломов верхней челюсти, сохранение нижнего альвеолярного нерва или верхнечелюстной пазухи и низкий риск рецидива [16].

В данном случае, поскольку пациентка и ее родители сотрудничали, была рекомендована декомпрессия.

После декомпрессии кистозная полость должна оставаться открытой; описаны многочисленные средства, такие как стенты, стенты, фиксируемые мини-винтами, пакеты из йодоформной марли, трубки для декомпрессии и фиксаторы [17].

Гандур и др. рекомендовали наложение марли в течение первых двух дней после операции, чтобы операционное поле оставалось открытым [18]. Сохранение фенестрации открытой может позволить уменьшить размер кистозного поражения после операции; для уменьшения инфекции можно использовать йодоформ [19].].

При смешанном прикусе в течение первых трех недель после удаления молочных зубов может произойти потеря места; по этой причине необходимо сохранять пространство, чтобы избежать уменьшения длины дуги [20]. В описанном случае съемный частичный протез был показан как для поддержания раскрытия полости кисты и внутрикистозного давления на сниженном уровне, так и для сохранения пространства первого премоляра при его прорезывании.

Необходимо клиническое и рентгенологическое наблюдение, сначала каждые три месяца, затем каждые шесть месяцев, до окончания прорезывания зуба и заживления кости [15].

Как рентгенологические, так и клинические данные через 10 месяцев показали в настоящем отчете, что первый премоляр успешно прорезался без какого-либо ортодонтического вмешательства.

Хотя прогностические критерии для этой сыпи остаются неизвестными, размер кистозного поражения не представляет собой фактор риска для сыпи.

На самом деле наиболее благоприятными прогностическими факторами являются возраст пациента (менее десяти лет), глубина включения (чем меньше, тем лучше) и ангуляция ростка (менее 25°) [21]. ].

После минимального хирургического вмешательства спонтанное высыпание может произойти примерно в 70-90% случаев. Продолжительность прорезывания очень вариабельна, от семи месяцев до пяти лет, и может быть связано с ортодонтическим вытяжением [15, 21].

4. Заключение

Удаление первичного инфицированного зуба и декомпрессия являются методом выбора при инфицированной зубной кисте в смешанном прикусе.

После хирургической процедуры можно носить обтуратор из акриловой пластмассы, включающий в себя функции фиксатора пространства, особенно при поражении молочных моляров, как для сохранения хирургического отверстия во время заживления, так и для предотвращения дефицита длины зубной дуги.

В этом отчете подчеркивается интерес к систематическому рентгенологическому обследованию во время первого визита ребенка.

Доступность данных

Все сгенерированные и проанализированные данные, относящиеся к этому отчету, включены в эту опубликованную статью.

Согласие

Письменное информированное согласие было получено от законного опекуна пациента (отца ребенка) на публикацию данного клинического случая и любых сопутствующих изображений.

Конфликт интересов

Ни один из авторов не заявлял о конфликте интересов или раскрытии финансовой информации.

Ссылки

-

R.R. Bijoor and K. Kohli, «Современное техническое обслуживание помещений для педиатрических пациентов», The New York State Dental Journal , vol.

71, нет. 2, стр. 32–35, 2005.

71, нет. 2, стр. 32–35, 2005. Посмотреть по адресу:

Google Scholar

-

G. d. А. К. Лаутеншлегер, М. К. Галлина, О. Феррейра Жуниор и В. С. Лара, «Первичная недостаточность прорезывания зубов, связанная со вторичным воспалением зубного фолликула: воспалительная фолликулярная киста?» Бразильский стоматологический журнал , том. 18, нет. 2, стр. 144–147, 2007 г.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

-

Д. Сардана, А. Гоял и К. Гауба, «Лечение воспаленной зубной кисты у пациента с передним перекрестным прикусом с использованием модифицированного обтуратора», Южноафриканский стоматологический журнал , том . 71, нет. 6, pp. 266–269, 2016.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

-

R.

M Shetty and U. Dixit, «Dentigerous киста воспалительного происхождения», Международный журнал клинической детской стоматологии , том. 3, нет. 3, стр. 195–198, 2010.

M Shetty and U. Dixit, «Dentigerous киста воспалительного происхождения», Международный журнал клинической детской стоматологии , том. 3, нет. 3, стр. 195–198, 2010. Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

-

Р. Кумар, Р. К. Сингх, Р. К. Панди, С. Мохаммад и Х. Рам, «Воспалительная зубная киста у десятилетнего ребенка», Национальный журнал челюстно-лицевой хирургии , том. 3, нет. 1, стр. 80–83, 2012 г.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

-

Ф. Угурлу, С. Акюз и А. Ментес, «Исход кист нижней челюсти через 1–10 лет после декомпрессии с использованием индивидуально изготовленного аппарата», Журнал челюстно-лицевой хирургии , том. 79, нет. 1, стр. 152–163, 2021.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

-

R.

dos Santos Pinheiro, G. F. Castro, M. Roter et al., «Необычная зубная киста у маленького ребенка», General Dentistry , vol. 61, нет. 2, pp. 62–64, 2013.

dos Santos Pinheiro, G. F. Castro, M. Roter et al., «Необычная зубная киста у маленького ребенка», General Dentistry , vol. 61, нет. 2, pp. 62–64, 2013. Просмотр по адресу:

Google Scholar

-

M. Picciotti, L. Divece, S. Parrini, M. Pettini, and G. Lorenzini, «Реплантация зуба, вовлеченного в зубочелюстная киста: клинический случай» Европейский журнал детской стоматологии , том. 13, нет. 4, стр. 349–351, 2012 г.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

-

Руководство по составлению отчетов CARE, «Рекомендации по составлению отчетов о случаях CARE», Tech. Республика, 2021 г., https://www.care-statement.org.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

-

B. Sivapathasundharam, P.G. Biswas и S. Preethi, «Классификация одонтогенных и челюстно-лицевых опухолей костей Всемирной организации здравоохранения: оценка», Журнал патологии полости рта и челюстно-лицевой области , том.

23, нет. 2, стр. 178–186, 2019 г.

23, нет. 2, стр. 178–186, 2019 г. Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

-

N. Martin-Duverneuil and M. Auriol, Les tumeurs челюстно-лицевые: изображения, анатомопатология , Sauramps Médical, 2004. кисты детей, которых лечили удалением зубов и декомпрессией — отчет о четырех случаях», British Dental Journal , том. 187, нет. 11, стр. 587–590, 1999.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

-

М. Аль-Ассаф, А. Аль-авад, А. Аль-Мандили, М. Аль-Хен и А. Фархуд, «Огромная воспалительная зубная киста: отчет о клиническом случае», Международный стоматологический журнал и Oral Science , vol. 7, нет. 2, стр. 723–726, 2014 г.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

-

Y.

Anavi, G. Gal, H. Miron, S. Calderon и DM Allon, «Декомпрессия одонтогенных кистозных поражений: клиническое долгосрочное исследование 73 случаев», Хирургия полости рта, медицина полости рта, патология полости рта, радиология полости рта и эндодонтия , vol. 112, нет. 2, стр. 164–169, 2011.

Anavi, G. Gal, H. Miron, S. Calderon и DM Allon, «Декомпрессия одонтогенных кистозных поражений: клиническое долгосрочное исследование 73 случаев», Хирургия полости рта, медицина полости рта, патология полости рта, радиология полости рта и эндодонтия , vol. 112, нет. 2, стр. 164–169, 2011. Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

-

I. Iatrou, N. Theologie-Lygidakis и M. Leventis, «Внутрикостные кистозные поражения челюстей у детей: ретроспективный анализ 47 последовательных случаев», Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Оральная радиология и эндодонтология , том. 107, нет. 4, стр. 485–492, 2009 г..

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

-

J. Castro-Núñez, «Инновационное декомпрессионное устройство для лечения одонтогенных кист», Journal of Craniofacial Surgery , vol.

27, нет. 5, с. 1316, 2016.

27, нет. 5, с. 1316, 2016. Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

-

У. Эртас и М. С. Явуз, «Интересное прорезывание 4 зубов, связанное с большой зубной кистой на нижней челюсти только за счет марсупиализации», Журнал челюстно-лицевой хирургии , том. 61, нет. 6, стр. 728–730, 2003.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

-

Л. Гандур, Х. Ф. Бахмад и С. Бу-Асси, «Консервативное лечение зубочелюстной кисты путем марсупиализации у молодой пациентки: отчет о болезни и обзор литературы», Отчеты о клинических случаях в стоматологии , том. 2018 г., идентификатор статьи 7621363, 6 страниц, 2018 г.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

-

Н. Марва, К.