1. Введение

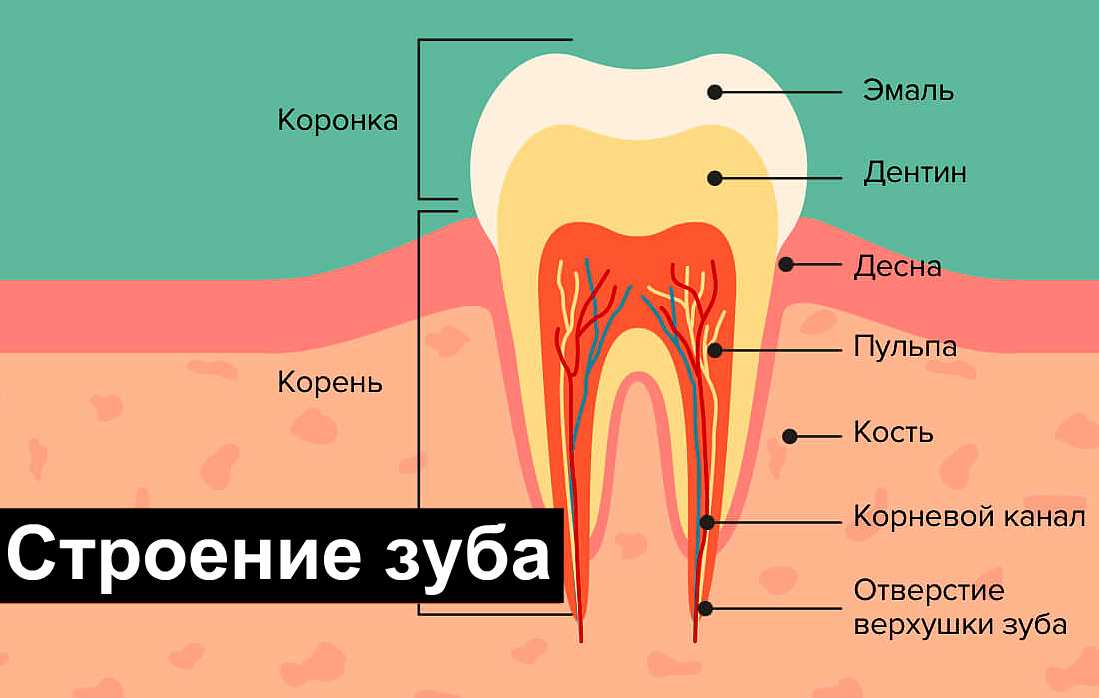

Глубокое знание анатомии зуба и морфологии корневого канала необходимо для успеха лечения корневых каналов [1]. Конечной целью лечения корневых каналов является тщательная очистка и формирование всех пульповых пространств и полная обтурация этих пространств инертным пломбировочным материалом [1, 2]. Недостаточные знания могут привести к неадекватному биомеханическому инструментированию системы корневых каналов, что приведет к неэффективности эндодонтического лечения [3].

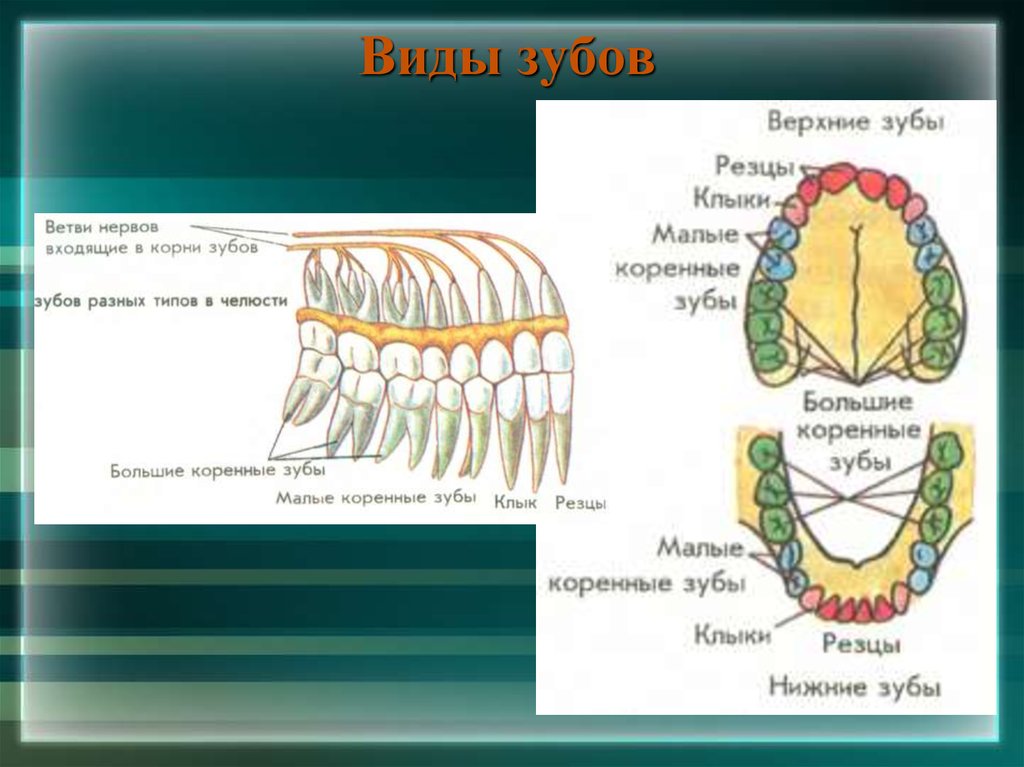

Хорошо известно, что анатомия зубов различается в зависимости от расового происхождения [2–4]. Поэтому очень важно быть знакомым с вариациями анатомии зубов и характерными чертами у различных расовых групп, поскольку такие знания могут помочь в определении местоположения и преодолении каналов, а также в последующем их лечении [5].

Обзор литературы показал высокую вариабельность морфологии корневых каналов второго премоляра верхней челюсти [6–9]. Целью данного исследования было клиническое и рентгенологическое исследование количества корней и корневых каналов во втором премоляре верхней челюсти в группе жителей Иордании в рутинной эндодонтической практике с использованием увеличительных луп.

2. Материалы и методы

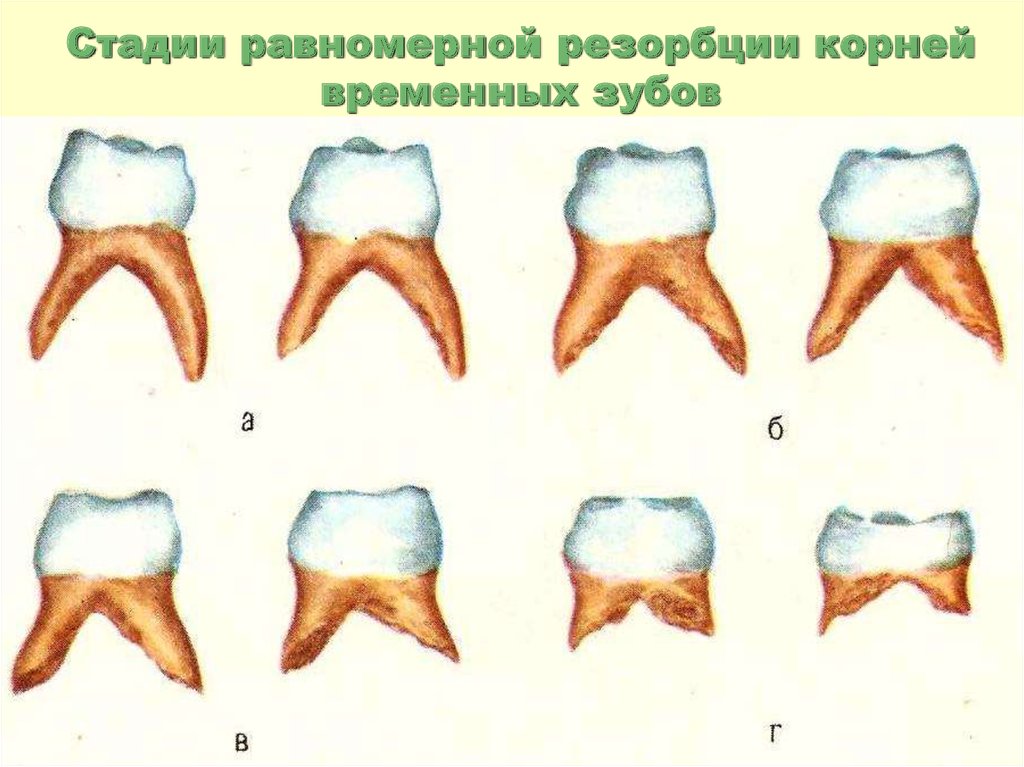

Двести семнадцать пациентов были направлены в Консервативную клинику Медицинского центра короля Хусейна для эндодонтического лечения вторых премоляров верхней челюсти с января 2012 г. по январь 2014 г. Предоперационные рентгенограммы были сделаны для оценки (морфология корней, количество каналы и периапикальный статус). Зубы, которые были включены в исследование, были теми зубами, которые требовали нехирургического эндодонтического лечения. Включенные зубы были свободны от резорбции корней, без кальцификации или открытых вершин. Случаи повторного лечения не были включены в исследование.

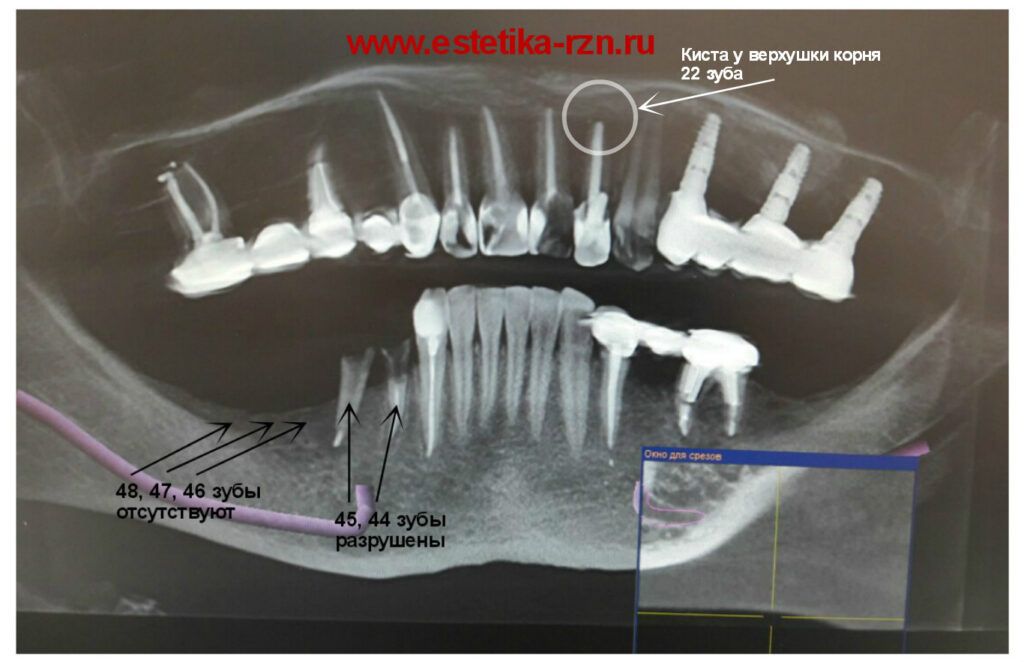

Были сделаны две рентгенограммы в двух плоскостях во время планового эндодонтического лечения этих зубов (техника параллельного и конусного смещения).

Эндодонтические процедуры проводились следующим образом: проводилась местная анестезия (Ubistesin Forte/3M ESPE, Зеефельд, Германия). Под изоляцией коффердамом стерильными высокоскоростными и низкоскоростными борами с водяным охлаждением открывали овальную полость доступа между верхушками бугорков, более широкую щечно-небную. После того, как содержимое пульповой камеры было удалено, с помощью острого эндодонтического зонда тщательно исследовали борозды развития, чтобы определить местонахождение устьев каналов. Использовали обильное орошение 2,5% раствором гипохлорита натрия. Ткань пульпы экстирпировали с помощью прошивателей с зазубринами (Nerve Broaches/Alfred Becht-GmbH, Германия) или H-файлов (Mani Inc., Япония), а каналы расширяли с помощью сверл со скользящим затвором номерами 2, 3 и 4 (Mani Inc. , Япония). Были сделаны две периапикальные рентгенограммы в двух углах (техника параллельного и конусного сдвига) для оценки количества корней и корневых каналов, а также для подтверждения рабочей длины после установки файлов размером 15, 20 или 25 K (Mani Inc. , Япония) в каналах. Осмотр дна пульповой камеры для обнаружения устьев каналов проводится с использованием лупы с увеличением 3,5 с высоким разрешением (Keeler Inc., Великобритания). Включенные зубы были клинически и рентгенологически обследованы двумя специалистами с более чем 10-летним опытом работы в эндодонтии. Регистрировали количество корней и корневых каналов вторых премоляров верхней челюсти.

, Япония) в каналах. Осмотр дна пульповой камеры для обнаружения устьев каналов проводится с использованием лупы с увеличением 3,5 с высоким разрешением (Keeler Inc., Великобритания). Включенные зубы были клинически и рентгенологически обследованы двумя специалистами с более чем 10-летним опытом работы в эндодонтии. Регистрировали количество корней и корневых каналов вторых премоляров верхней челюсти.

3. Результаты

В общей сложности 217 пациентов, 100 женщин (46%) и 117 мужчин (54%), получили лечение корневых каналов второго премоляра верхней челюсти. Средний возраст пациентов составил 32,7 года в диапазоне от 18 до 60 лет.

Из 217 вторых премоляров верхней челюсти 120 зубов имели один корень (55,3%), 96 зубов имели два корня (44,2%), один зуб имел три корня (0,46%).

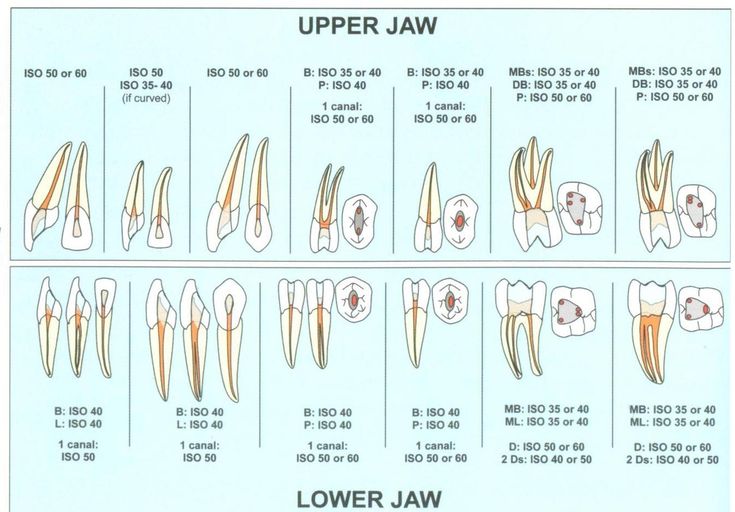

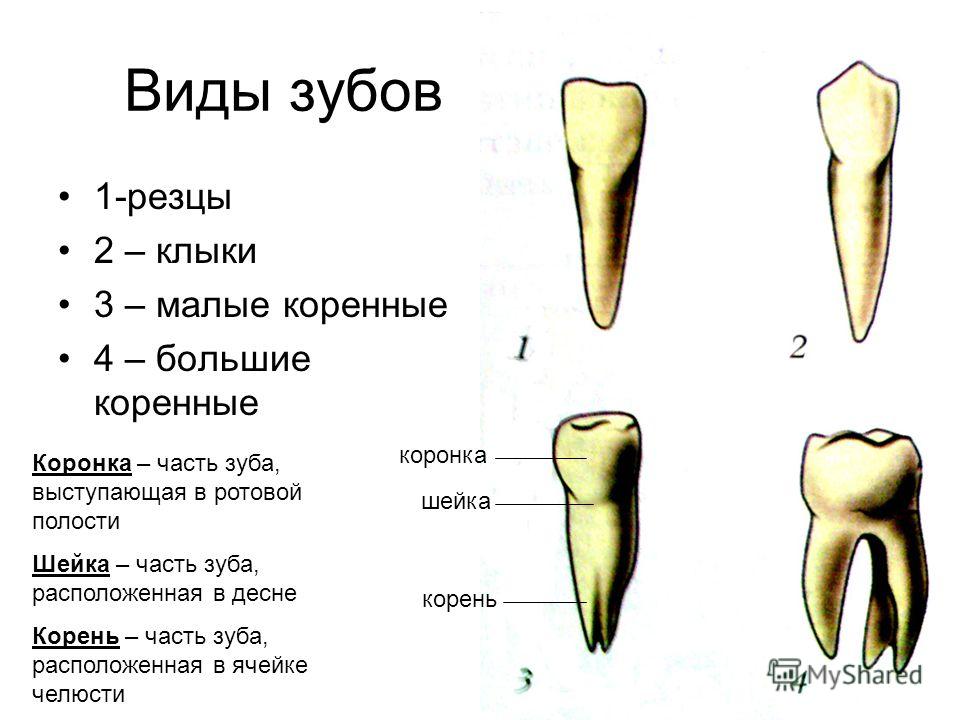

Согласно классификации морфологии корневых каналов Vertucci, 30 зубов (13,8%) имели конфигурацию каналов I типа (один канал с одним апикальным отверстием, рис. 1), 54 зуба (24,9%) имели тип II (два устья каналов оканчиваются одним апикальным отверстием, рис. 2), а 132 зуба (60,8%) имели тип IV (два устья каналов оканчивались двумя отдельными апикальными отверстиями, рис. 3 и 4). Один зуб (0,46%) имел тип VIII (три устья каналов заканчиваются тремя отдельными апикальными отверстиями, рис. 5). Встречаемость двух каналов (типы II и IV) составляет 85,7%.

2), а 132 зуба (60,8%) имели тип IV (два устья каналов оканчивались двумя отдельными апикальными отверстиями, рис. 3 и 4). Один зуб (0,46%) имел тип VIII (три устья каналов заканчиваются тремя отдельными апикальными отверстиями, рис. 5). Встречаемость двух каналов (типы II и IV) составляет 85,7%.

Из 100 женщин 64% вторых премоляров верхней челюсти имели один корень и 36% имели два корня. Что касается морфологии корневых каналов, то 16% вторых премоляров верхней челюсти у женщин имели тип I, 32% — тип II и 52% — тип IV.

Из 117 мужчин у 47,9% второго премоляра верхней челюсти был один корень, у 51,2% — два корня, у 0,8% — три корня. Что касается морфологии корневых каналов, то 12% мужских вторых премоляров верхней челюсти имели тип I, 19% — тип II, 68% — тип IV и 0,8% — тип VIII.

4. Обсуждение

Глубокое знание общей морфологии корневых каналов и ее частых вариаций является основным требованием для успешного эндодонтического лечения [1, 2]. Иногда лечение корневых каналов не удается, потому что клиницист не может обнаружить все каналы, имеющиеся в зубе [3].

Количество корней и каналов второго премоляра верхней челюсти в литературе широко варьирует [6–9]. Различия могут быть связаны с дизайном исследования (клиническое или лабораторное), методом идентификации канала (рентгенографическое исследование, рассечение корня, окрашивание и очистка канала, исследование с помощью СЭМ или методов конусно-лучевой компьютерной томографии) или истинными различиями в исследуемая выборка (расовая изменчивость) [1, 2].

Система корневых каналов второго премоляра верхней челюсти демонстрирует высокую вариабельность, и это был единственный зуб, демонстрирующий все восемь конфигураций каналов Вертуччи [6].

Клинически диагностическая предоперационная рентгенограмма и ее тщательное исследование необходимы до начала лечения корневых каналов [10–12]. Дополнительные периапикальные рентгенограммы со смещением конуса дадут более адекватную информацию о морфологии корневого канала [13]. В настоящем исследовании были сделаны две рентгенограммы для изучения количества корней и корневых каналов и определения рабочей длины каналов во время лечения корневых каналов. Одна рентгенограмма была сделана под прямым углом, а другая со смещением конуса по горизонтали на 20–40°. Мартинес-Лозано и др. обнаружили, что при изменении горизонтального угла рентгеновской трубки от 20° до 40° количество корневых каналов, наблюдаемых в первой и второй верхней челюсти, совпадало с фактическим количеством имеющихся каналов. Сардар и др. смог идентифицировать значительно большее количество премоляров с двумя каналами, используя угловые рентгенограммы [9].].

Одна рентгенограмма была сделана под прямым углом, а другая со смещением конуса по горизонтали на 20–40°. Мартинес-Лозано и др. обнаружили, что при изменении горизонтального угла рентгеновской трубки от 20° до 40° количество корневых каналов, наблюдаемых в первой и второй верхней челюсти, совпадало с фактическим количеством имеющихся каналов. Сардар и др. смог идентифицировать значительно большее количество премоляров с двумя каналами, используя угловые рентгенограммы [9].].

Другие диагностические меры, помогающие найти устья корневых каналов, включают адекватный доступ и изменение контура полости доступа, исследование внутренней и внешней части зуба, а также соответствующее увеличение и освещение [2, 3].

В этом исследовании использовались увеличительные лупы для облегчения осмотра дна пульповой камеры, а также для идентификации и локализации устьев корневых каналов. Использование стоматологических луп и стоматологического операционного микроскопа (DOM) дает клиницисту превосходное освещение и увеличение, улучшая возможности лечения и обнаружения дополнительных каналов [14].

Считается, что второй премоляр верхней челюсти имеет один корень и один канал [2, 3, 6, 14]. В настоящем исследовании только 13,8% имели один конец корневого канала в одном апикальном отверстии (тип I, рис. 1). Это противоречит более ранним исследованиям Vertucci [7] и Kartal et al. [15], в которых сообщалось, что вторые премоляры верхней челюсти имеют тип I в 48% и 48,6% соответственно.

Настоящее исследование продемонстрировало высокую частоту двух каналов. Частота случаев типа II (два устья канала заканчиваются одним апикальным отверстием, рис. 2) и типа IV (два устья канала заканчиваются двумя отдельными апикальными отверстиями, рис. 3 и 4) составила 24,9.% и 60,8% соответственно. Результаты этого исследования не совпадают с более ранними исследованиями Vertucci et al. [6, 7] и Pécora et al. [16], которые сообщили о более высокой частоте одного канала и более низкой частоте двух каналов. Результаты нашего исследования подтверждают Chima [17], Weng et al. [18] и Сардар и соавт. [9], которые зафиксировали высокую частоту двух корневых каналов во втором премоляре верхней челюсти.

[9], которые зафиксировали высокую частоту двух корневых каналов во втором премоляре верхней челюсти.

В настоящем исследовании только один премоляр (0,46%) имел три корня и три канала (тип VIII, рис. 5). Эта низкая заболеваемость согласуется с другими исследованиями, где заболеваемость колебалась от 0,3% до 2% [7, 15, 16]. Клинически следует заподозрить наличие трех каналов, когда пульповая камера, по-видимому, отклоняется от нормальной конфигурации и не выровнена в ожидаемом щечно-небном отношении [19].–21]. Если пульповая камера кажется треугольной или слишком большой в мезиодистальном направлении, следует подозревать наличие более одного корневого канала [22].

5. Заключение

Клиницисты должны быть очень осторожны при лечении вторых премоляров верхней челюсти из-за крайней изменчивости анатомии этих зубов; всегда присутствует риск отсутствия канала в этих зубах.

Встречаемость двух каналов (с общими или отдельными апикальными отверстиями) очень высока во вторых премолярах верхней челюсти у иорданцев. Необходимо проводить осмотр на наличие второго канала каждый раз, когда планируется эндодонтическое лечение этих зубов.

Необходимо проводить осмотр на наличие второго канала каждый раз, когда планируется эндодонтическое лечение этих зубов.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов в отношении публикации данной статьи.

Ссылки

-

F. J. Vertucci, J. E. Haddix и L. R. Britto, «Морфология зубов и подготовка полости доступа», в Pathways of the Pulp , S. Cohen and K. Keiser, Eds., Mosby, St. Louis , Миссури, США, 9-е издание, 2006 г.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

-

Ф. Дж. Вертуччи, «Морфология корневых каналов и ее связь с эндодонтическими процедурами», стр. Темы эндодонтии , том. 10, нет. 1, стр. 3–29, 2005 г.

Просмотр по адресу:

Google Scholar

-

G. Cantatore, E. Berutti и A. Castellucci, «Пропущенная анатомия: частота и клиническое воздействие», Endodontic Topics , том.

15, нет. 1, pp. 3–31, 2006.

15, нет. 1, pp. 3–31, 2006. Просмотр по адресу:

Google Scholar

-

G. Y. Haddad, W. B. Nehme, and HF. ливанского населения» Журнал эндодонтии , том. 25, нет. 4, стр. 268–271, 1999.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

-

П. Краснер и Х. Дж. Ранков, «Анатомия дна пульповой камеры», Journal of Endodontics , vol. 30, нет. 1, pp. 5–16, 2004.

Просмотр по адресу:

Google Scholar

-

Ф. Вертуччи, А. Силиг и Р. Гиллис, «Морфология корневых каналов второго премоляра верхней челюсти человека», Oral Хирургия Оральная медицина и оральная патология , том. 38, нет. 3, стр. 456–464, 1974.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

-

FJ Vertucci, «Анатомия корневых каналов постоянных зубов человека», Oral Surgery, Oral Medicine and Oral Pathology , vol.

58, нет. 5, стр. 589–599, 1984.

58, нет. 5, стр. 589–599, 1984. Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

-

С. Серт и Г. С. Байирли, «Оценка конфигурации корневых каналов постоянных зубов нижней и верхней челюсти по полу у населения Турции», Журнал эндодонтии , том. 30, нет. 6, стр. 391–398, 2004.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

-

К. П. Сардар, Н. Х. Хохар и И. Сиддики, «Частота двух каналов во втором премоляре верхней челюсти», Журнал Колледжа врачей и хирургов Пакистана , том. 17, нет. 1, стр. 12–14, 2007 г.

Просмотр по адресу:

Google Scholar

-

Р. Р. Слоуи, «Рентгенографические средства обнаружения дополнительных корневых каналов», стр. Хирургия полости рта, медицина полости рта, патология полости рта , том.

37, нет. 5, стр. 762–772, 1974.

37, нет. 5, стр. 762–772, 1974. Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

-

Р. Р. Слоуи, «Анатомия корневых каналов. Дорожная карта к успешной эндодонтии», Dental Clinics of North America , vol. 23, нет. 4, pp. 555–573, 1979.

Просмотр по адресу:

Google Scholar

-

М. Джавиди, М. Зарей и М. Ватанпур, «Эндодонтическое лечение радикулезного премоляра верхней челюсти: клинический случай». Журнал устной науки , том. 50, нет. 1, стр. 99–102, 2008 г.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

-

М. А. Мартинес-Лозано, Л. Форнер-Наварро и Дж. Л. Санчес-Кортес, «Анализ радиологических факторов при определении систем корневых каналов премоляров», Стоматологическая хирургия, оральная медицина, оральная патология, оральная радиология и Эндодонтия , вып.

88, нет. 6, стр. 719–722, 1999.

88, нет. 6, стр. 719–722, 1999. Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Академия Google

-

Л. Дж. Берли, М. Дж. Барроуз, Э. А. Беголе и К. С. Венкус, «Влияние увеличения на обнаружение канала MB2 в молярах верхней челюсти», Journal of Endodontics , vol. 28, нет. 4, стр. 324–327, 2002.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

-

Н. Картал, Б. Озчелик и Х. Чимилли, «Морфология корневых каналов премоляров верхней челюсти», Journal of Endodontics , vol. 24, нет. 6, стр. 417–419, 1998.

Просмотр:

Сайт издателя | Google Scholar

-

J. D. Pécora, MD Sousa Neto, P. C. Saquy и J. B. Woelfel, «Изучение in vitro анатомии корневых каналов вторых премоляров верхней челюсти», Brazilian Dental Journal , vol.

3, нет. 2, стр. 81–85, 1993.

3, нет. 2, стр. 81–85, 1993. Просмотр по адресу:

Google Scholar

-

О. Чима, «Число корневых каналов второго премоляра верхней челюсти у нигерийцев», Odonto-Stomatologie Tropicale 90.008, vol. 78, стр. 31–32, 1997.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

-

X.-L. Венг, С.-Б. Ю, С.-Л. Чжао и др., «Морфология корневых каналов постоянных зубов верхней челюсти у народности хань в китайском районе Гуаньчжун: новый модифицированный метод окрашивания корневых каналов», Journal of Endodontics , vol. 35, нет. 5, стр. 651–656, 2009 г.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

-

Дж. А. Соарес и Р. Т. Леонардо, «Лечение корневых каналов трехкорневых первых и вторых премоляров верхней челюсти — клинический случай», Международный эндодонтический журнал , том.

36, нет. 10, стр. 705–710, 2003.

36, нет. 10, стр. 705–710, 2003. Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

-

С. М. Феррейра, И. Г. де Мораес и Н. Бернардинели, «Трехкорневой второй премоляр верхней челюсти», Journal of Endodontics , vol. 26, нет. 2, стр. 105–106, 2000.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

-

Д. Лоу, «Необычная морфология второго премоляра верхней челюсти: клинический случай», стр. 9.0007 Quintessence International , vol. 32, нет. 8, стр. 626–628, 2001.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

-

К. С. Аль-Фузан, «Микроскопическая диагностика и лечение второго премоляра нижней челюсти с четырьмя каналами», International Endodontic Journal, . об. 34, нет. 5, стр. 406–410, 2001.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

Copyright

Copyright © 2014 Muna M. F. Al-Ghananeem et al. Эта статья находится в открытом доступе и распространяется в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии надлежащего цитирования оригинальной работы.

Лечение корневых каналов премоляров верхней челюсти с тремя корнями

Реферат

Успешный результат эндодонтического лечения зависит от оценки внутренней и внешней морфологии зуба. Зубы с необычной анатомией корневых каналов представляют собой уникальную проблему даже для опытных клиницистов. Эта серия случаев описывает эндодонтическое лечение премоляров верхней челюсти с тремя корневыми каналами. Обсуждается идентификация и лечение этой необычной анатомической вариации систем корневых каналов.

Ключевые слова

Премоляр верхней челюсти; анатомия корневого канала; морфология корневых каналов

Введение

Успешные результаты эндодонтического лечения зависят от правильной диагностики, тщательного формирования, тщательной дезинфекции с последующей трехмерной обтурацией системы корневых каналов. Неспособность найти, продезинфицировать или заполнить один или несколько корневых каналов является одной из наиболее распространенных неудач в эндодонтии (Karabucak, et al, 2016). Таким образом, клиницисты должны иметь полное представление о наиболее распространенных морфологиях корневых каналов, а также о менее распространенных морфологических вариациях в различных группах зубов, прежде чем начинать эндодонтическое лечение. Кроме того, использование таких технологий, как стоматологический операционный микроскоп (DOM) и конусно-лучевые компьютерные томографы (CBCT) с малым полем зрения, также является важной стратегией, позволяющей избежать пропуска каналов (Matherne et al, 2008; Wu et al, 2011; Мохаммади и др.

Первый премоляр верхней челюсти – анатомические особенности

Пульповая камера первого премоляра верхней челюсти значительно шире щечно-язычно, чем мезиодистально. Обычно эти зубы имеют два корня с двумя каналами. Тем не менее, в литературе сообщалось о третьем корне с третьим каналом. Пинеда и Катлер (1972) использовали рентгенографический метод для оценки анатомии первых премоляров верхней челюсти и обнаружили третий корень с третьим каналом в 0,5% случаев. Многочисленные исследования с использованием метода очистки показали более высокую частоту этой анатомической вариации, начиная с 1,7% (Kartal et al, 1998) до 4% (Серт, Байирли, 2004). Abella et al., 2015 использовали КЛКТ для анализа морфологии первых премоляров верхней челюсти и обнаружили частоту трехкорневых зубов в 2,6%. Ahmad и Alenezi (2016) проанализировали доступную литературу в отношении морфологии корней и корневых каналов первых премоляров верхней челюсти и обнаружили, что 1,7% имели три корня.

СЛУЧАЙ 1

Рис. 1

Клинический вид зуба № 14: свищевой ход на щечной стороне между зубами № 13 и № 14.

Рис. 2

Предоперационная периапикальная рентгенограмма, показывающая глубокую дистальную пломбу на зубе № 14 и рентгенологический признак, совместимый с поражением эндодонтического происхождения.

Рис. 3A

Корональная плоскость изображения КЛКТ малого поля, показывающего корни MB и P.

Рис. 3B

Сагиттальная плоскость КЛКТ малого поля, показывающая корни MB и DB. Примечательно, что эти корни расщепляются в средней части.

Рис. 3C

Аксиальная плоскость изображения КЛКТ малого поля, показывающая три отдельных корня с тремя каналами.

Рис. 4

Рентгенограмма после операции, показывающая трехмерное запломбирование каналов. Латеральный канал запломбирован на уровне фуркации.

Второй премоляр верхней челюсти – анатомические особенности

Пульповая камера второго премоляра верхней челюсти также значительно шире щечно-язычно, чем мезиодистально. Вторые премоляры верхней челюсти также могут иметь один, два или три корня и канала. Его наиболее распространенная конфигурация представляет собой один канал, за которым следуют два канала (Пинеда и Катлер 19).72; Грин и др., 1973; Вертуччи, 1984). Хотя, опять же, заболеваемость низкая, от 1% (Vertucci, 1984) до 5% (Sert and Bayirli, 2004), также может встречаться третий корень с третьим каналом. Abella et al., 2015 использовали КЛКТ для анализа морфологии вторых премоляров верхней челюсти и обнаружили частоту трехкорневых зубов в 1,6%.

Несмотря на то, что внешняя и внутренняя морфология трехкорневых премоляров верхней челюсти значительно различается (Beltes et al, 2017), как у первого, так и у второго премоляра верхней челюсти наиболее часто обнаруживаются два щечных канала (MB и DB) и один небный канал ( П).

Цель этой серии случаев состояла в том, чтобы представить необычную анатомическую вариацию премоляров верхней челюсти, где эндодонтически лечили корни с тремя каналами.

СЛУЧАЙ 2

Рис. 1

Предоперационная периапикальная рентгенограмма, показывающая глубокую дистальную пломбу на зубе № 14 и рентгенологический признак, совместимый с поражением эндодонтического происхождения.

Рис. 2A

Корональная плоскость изображения КЛКТ малого поля, показывающего корни MB и P.

Рис. 2B

Сагиттальная плоскость КЛКТ малого поля, показывающая корни MB и DB.

Рис. 2C

Аксиальная плоскость изображения КЛКТ малого поля, показывающая три отдельных корня с тремя каналами.

Рис. 3

Подтверждение рабочей длины.

Рис. 4

Рентгенограмма после операции, показывающая трехмерное запломбирование каналов. Латеральный канал был запломбирован в апикальной части небного корня.

СЛУЧАЙ 3

Рис. 1

Рентгенограмма до операции, показывающая № 14, который ранее был вскрыт направившим стоматологом. Видны три корня.

Рис. 2

Послеоперационная рентгенограмма, на которой видны три запломбированных канала.

Рис. 1

Тот же пациент, что и в случае №3 девять лет спустя. Зуб №15 имеет глубокий мезиальный кариес

.

Рис. 2

Послеоперационная рентгенограмма, показывающая три канала, пролеченных также в №15.

СЛУЧАЙ 5

Рис. 1

Рентгенограмма до операции, показывающая периапикальное просветление, связанное с №15. Обратите внимание, что #14 также имеет три корня.

Рис. 2

Послеоперационная рентгенограмма, на которой видны три запломбированных канала.

Описание случаев

Авторы (R.S.C и H.M.F) лечили случаи, описанные в этой статье. Перед кратким описанием того, как вели случаи, важно отметить, что диагностика и междисциплинарное планирование лечения чрезвычайно важны. Кроме того, определение восстанавливаемости и анализ количества оставшейся ткани зуба должны быть отправной точкой, поскольку они играют важную роль в долговечности зуба.

После наложения раббердама доступ осуществлялся с использованием стоматологического операционного микроскопа для увеличения и увеличения освещенности. Устья каналов были обнаружены с помощью острого зонда (DG-16) и предварительно расширены с помощью бормашины Gates-Glidden или ротационных никель-титановых формирователей отверстий. Каналы были обработаны, а предварительные «ковровые дорожки» были созданы и обработаны с помощью ручных файлов №10 и ротационных инструментов для создания «ковровой дорожки». Рабочие длины были установлены с помощью электронного апекслокатора (EAL) и подтверждены рентгенологически. Каналы формировали с помощью никель-титановых вращающихся и/или возвратно-поступательных инструментов. Для сохранения апикальной проходимости предварительно изогнутый ручной файл из нержавеющей стали №10 пассивно вводился на 1 мм за пределы рабочей длины на протяжении всей процедуры формирования. Для дезинфекции использовали 5% раствор гипохлорита натрия в качестве ирригационного раствора. Смазанный слой удаляли обильным орошением 17% ЭДТА. Оба раствора перемешивали с помощью звукового устройства, чтобы обеспечить глубокую очистку и дезинфекцию боковых каналов, плавников, перепонок и анастомозов.

Устья каналов были обнаружены с помощью острого зонда (DG-16) и предварительно расширены с помощью бормашины Gates-Glidden или ротационных никель-титановых формирователей отверстий. Каналы были обработаны, а предварительные «ковровые дорожки» были созданы и обработаны с помощью ручных файлов №10 и ротационных инструментов для создания «ковровой дорожки». Рабочие длины были установлены с помощью электронного апекслокатора (EAL) и подтверждены рентгенологически. Каналы формировали с помощью никель-титановых вращающихся и/или возвратно-поступательных инструментов. Для сохранения апикальной проходимости предварительно изогнутый ручной файл из нержавеющей стали №10 пассивно вводился на 1 мм за пределы рабочей длины на протяжении всей процедуры формирования. Для дезинфекции использовали 5% раствор гипохлорита натрия в качестве ирригационного раствора. Смазанный слой удаляли обильным орошением 17% ЭДТА. Оба раствора перемешивали с помощью звукового устройства, чтобы обеспечить глубокую очистку и дезинфекцию боковых каналов, плавников, перепонок и анастомозов.

Обсуждение

Пропущенные каналы являются одной из основных причин неэффективности эндодонтического лечения. Отсутствие возможности выявить и вылечить этот дополнительный канал часто приводит к стойкому периапикальному заболеванию и симптомам. Поэтому доскональное знание обычной анатомии и менее распространенных вариаций чрезвычайно важно. Эндодонтическое лечение зубов с необычной анатомией корневых каналов представляет особую сложность. Несмотря на то, что литература показывает, что частота трехкорневых премоляров довольно низка, важно не упускать из виду эту анатомическую вариацию. Если у пациента есть трехкорневой премоляр верхней челюсти с одной стороны, он, скорее всего, будет иметь такую же морфологию корня на противоположной стороне. Также стоит отметить, что у некоторых пациентов и первый, и второй премоляры имеют по три корня (случай № 4 и № 5). Тщательное рентгенологическое исследование имеет решающее значение. Желательно иметь более одного периапикального изображения, сделанного под разными горизонтальными углами. Использование конусно-лучевой компьютерной томографии облегчит предоперационную оценку.

Также стоит отметить, что у некоторых пациентов и первый, и второй премоляры имеют по три корня (случай № 4 и № 5). Тщательное рентгенологическое исследование имеет решающее значение. Желательно иметь более одного периапикального изображения, сделанного под разными горизонтальными углами. Использование конусно-лучевой компьютерной томографии облегчит предоперационную оценку.

Трехкорневые премоляры верхней челюсти иногда называют «мини-молярами» с двумя щечными каналами (MB и DB) и одним небным каналом (P). Клинически тщательное исследование контуров шейки матки с помощью зонда или пародонтального зонда может выявить признаки фуркации на щечной стороне премоляров верхней челюсти с двумя щечными корнями. Необходима подготовка доступа, оптимизирующая визуализацию пульповой камеры. Тщательный осмотр дна пульповой камеры может дать представление о расположении устьев каналов и типе имеющейся системы каналов. При лечении трехкорневого премоляра верхней челюсти наилучший доступ обычно имеет треугольную форму с основанием, обращенным к щечному отверстию, и кончиком, обращенным к небному (Mohammadi et al, 2016). Клиническому поиску каналов может помочь увеличение и усиленное освещение. Использование таких технологий, как стоматологический операционный микроскоп, чрезвычайно полезно.

Клиническому поиску каналов может помочь увеличение и усиленное освещение. Использование таких технологий, как стоматологический операционный микроскоп, чрезвычайно полезно.

Заключение

В заключение, эта статья посвящена необычной анатомической вариации, при которой в премолярах верхней челюсти имеется три корня и три канала. Частота появления третьего корня в премолярах верхней челюсти низкая. Тем не менее, клиницисты должны быть готовы к возможности появления дополнительных корней, чтобы избежать пропущенных каналов и повысить вероятность успеха эндодонтического лечения. OH

Oral Health приветствует эту оригинальную статью.

Отказ от ответственности: Авторы отрицают какие-либо конфликты интересов, связанные с данным исследованием.

Ссылки

- Karabucak, B, Bunes A, Chehoud C, Kohli MR, Setzer F. Распространенность апикального периодонтита у эндодонтически леченных премоляров и моляров с необработанным каналом: конусно-лучевая компьютерная томография.

Дж Эндод. 2016 Апрель; 42 (4): 538-41.

Дж Эндод. 2016 Апрель; 42 (4): 538-41. - Matherne RP, Angelopoulos C, Kulild JC, Tira D.

- Использование конусно-лучевой компьютерной томографии для идентификации систем корневых каналов in vitro. Дж Эндод. 2008 Январь; 34 (1): 87-9.

- Wu D, Shi W, Wu J, Wu Y, Liu W, Zhu Q. Клиническое лечение осложненной терапии корневых каналов с помощью стоматологического операционного микроскопа. Int Dent J. 2011 Oct; 61 (5): 261-6.

- Мохаммади З., Асгари С., Шалави С., В. Эбботт П. Клиническое обновление различных методов снижения частоты пропущенных корневых каналов. Иран Endod J. Лето 2016 г.; 11(3):208-13.

- Пинеда Ф., Каттлер Ю. Мезиодистальное и щечно-язычное рентгенографическое исследование 7275 корневых каналов. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1972; 33:101.

- Картал Н., Озчелик Б., Чимилли Х. Морфология корневых каналов премоляров верхней челюсти. Дж Эндод. 1998; 24:417.

- Серт С, Байырли Г.С. Оценка конфигурации корневых каналов постоянных зубов нижней и верхней челюсти в зависимости от пола у населения Турции.

Дж Эндод. 2004; 30:391.

Дж Эндод. 2004; 30:391. - Абелла Ф., Тейшидо Л.М., Патель С., Соса Ф., Дюран-Синдреу Ф., Роиг М.

- Конусно-лучевая компьютерная томография Анализ морфологии корневых каналов первых и вторых премоляров верхней челюсти у испанской популяции. Дж Эндод. 2015 авг; 41 (8): 1241-7.

- Ахмад И.А., Аленези М.А. Морфология корня и корневого канала первых премоляров верхней челюсти: обзор литературы и клинические соображения. Дж Эндод. 2016 июнь;42(6):861-72.

- Вертуччи FJ. Анатомия корневых каналов постоянных зубов человека. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1984; 58:589.

- Beltes P, Kalaitzoglou ME, Kantilieraki E, Beltes C, Angelopoulos C. 3-корневые первые премоляры верхней челюсти: исследование внешней и внутренней морфологии ex vivo. Дж Эндод. 2017 авг; 43(8):1267-1272.

Об авторах

Д-р Кунья 1,2 является доцентом и внештатным преподавателем Стоматологического колледжа факультета медицинских наук Университета Манитобы. Доктор Кунья был приглашенным докладчиком на более чем 200 мероприятиях по всему миру и стал членом Королевского колледжа стоматологов Канады (эндодонтия) в 2013 году. Доктор Кунья имеет обширный клинический опыт, полученный в частной практике, ограниченной эндодонтией, с 1995 года.

Доктор Кунья был приглашенным докладчиком на более чем 200 мероприятиях по всему миру и стал членом Королевского колледжа стоматологов Канады (эндодонтия) в 2013 году. Доктор Кунья имеет обширный клинический опыт, полученный в частной практике, ограниченной эндодонтией, с 1995 года.

Д-р Ховард Фогель 1 получил степень в области стоматологии в Стоматологическом колледже Университета Манитобы в 1980 году. Он практиковал общую стоматологию в Виннипеге в течение пяти лет. В 1988 году д-р Фогель прошел резидентуру по эндодонтии и получил степень магистра в рамках программы повышения квалификации в области эндодонтии в Орегонском университете медицинских наук. Доктор Фогель является членом Королевского колледжа стоматологов Канады, дипломатом Американского совета по эндодонтии и членом Дипломатического колледжа. Он является членом-специалистом Канадской академии эндодонтии и Американской ассоциации эндодонтистов. Он также является членом Канадской стоматологической ассоциации, Стоматологической ассоциации Манитобы и Стоматологического общества Виннипега.