ВОССТАНОВЛЕНИЕ, РЕСТАВРАЦИЯ КОРОНКИ ЗУБА

Что такое коронка зуба

Зуб условно можно разделить на две части: видимую (коронковую) и поддесневую (корни зубов). Не стоит путать искусственную и естественную коронки зуба. Несмотря на созвучность, это разные понятия.

Причины разрушения коронковой части зубов

Тотальная утрата видимой коронковой части зуба происходит в результате нелеченого кариеса и, зачастую, является следствием предыдущего бюджетного лечения.

Например, штампованными или искусственными коронками, изготовленными без уступа, что приводит к почти гарантированному отсутствию герметизма и быстрому бессимптомному разрушению зуба под такими конструкциями. Почти все такие зубы ранее лечены эндодонтически — бюджетное лечение обычно приводит и к возникновению периодонтитов.

Как восстанавливается коронка зуба

Бюджетная стоматология предлагает быстрые, но малоэффективные решения — терапевтическое восстановление с использованием анкерных штифтов, не индивидуальных конструкций. Такое лечение называют восстановлением. Однако, несмотря на внешнюю заманчивость таких предложений в финансовом смысле, в большинстве случаев показано ортопедическое лечение. При этом, если разрушение находится ниже уровня десны, прогноз положителен при условии применения биосовместимых материалов. В большинстве случаев приходится полностью восстанавливать не только зуб, но и лечить патологию, связанную с тканями, окружающими зуб — периодонтит.

Такое лечение называют восстановлением. Однако, несмотря на внешнюю заманчивость таких предложений в финансовом смысле, в большинстве случаев показано ортопедическое лечение. При этом, если разрушение находится ниже уровня десны, прогноз положителен при условии применения биосовместимых материалов. В большинстве случаев приходится полностью восстанавливать не только зуб, но и лечить патологию, связанную с тканями, окружающими зуб — периодонтит.

Осложнения бюджетного лечения

При терапевтическом лечении девитальных зубов (с удаленными нервами), восстановлении с использованием композитных материалов и штифтов приводит к разрушению и сколам конструкции. Вторичный кариес, периодонтит — все это может привести к удалению зуба.

Гарантии на лечение

Гарантируется возможно необходимое в таких случаях повторное лечение с использованием ортопедических конструкций. Не может гарантироваться восстановление при поддесневом разрушении или лечение, возможного в таких случаях, обострения хронического периодонтита. В случае почти полной утраты коронки зуба, показанная в таких случаях конструкция — культевая вкладка и коронка.

В случае почти полной утраты коронки зуба, показанная в таких случаях конструкция — культевая вкладка и коронка.

Композитные виниры, прямые реставрации

Современные фотокомпозиты состоят из разнородных по цвету и консистенции материалов. Это позволяет, в том числе, изменять форму, размер и цвет зубов. В случае видимых при улыбке зубах, такая работа называется «эстетическая реставрация», или более модно — «прямой винир». Такая работа обладает хорошей эстетикой по сравнению с классическими ортопедическими конструкциями, т.к. выполняется техникой послойного нанесения фатополимеризационных материалов, непосредственно в полости рта у пациента, полностью восстанавливает анатомическую фарму и цвет зуба.

Преимуществом данного вида работы является время ее выполнения — за одно посещение, т.к. для изготовления ортопедических виниров из керамики вам понадобится 2-3 посещения клиники.

Гарантии на лечение

Гарантируется возможно необходимое в таких случаях повторное лечение с использованием ортопедических конструкций. Не может гарантироваться восстановление при поддесневом разрушении или лечение, возможного в таких случаях, обострения хронического периодонтита. В случае почти полной утраты коронки зуба, показанная в таких случаях конструкция — культевая вкладка и коронка.

Не может гарантироваться восстановление при поддесневом разрушении или лечение, возможного в таких случаях, обострения хронического периодонтита. В случае почти полной утраты коронки зуба, показанная в таких случаях конструкция — культевая вкладка и коронка.

Ограничения и рекомендации

Нагрузки

Тщательная гигиена

Контрольные осмотры.

Лечение зубов под микроскопом

Микроскоп в стоматологии – это настоящая революция: он позволяет спасти зубы, которые раньше попросту удалялись, провести менее травматичное, более качественное лечение зубов.Не секрет, что возможности человеческого глаза ограничены. Зуб представляет собой очень маленькое рабочее поле. Диаметр канала зуба может составлять меньше 1 мм. Поэтому для того, чтобы лучше визуализировать рабочее поле стоматолога был создан стоматологический микроскоп. Во всех странах мира лечение зубов под микроскопом пользуется высокой популярностью, поскольку в таком случае рабочее поле можно увеличить более чем в 25 раз, что позволяет стоматологу видеть состояние зубов пациента в наиболее высокой детализации.

Лечение каналов зуба

Использование микроскопа в стоматологии оправдано всегда, и в первую очередь рекомендовано тем пациентам, которым предстоит эндодонтическое лечение (лечение каналов).

Микроскоп незаменим при перелечивании каналов зуба: если развился повторный кариес или внутри зуба остался кусочек инструмента.

При первичном лечении каналы достаточно широкие, а при повторном лечении уже приходится убирать пломбировочный материал и удалять источник воспаления. При этом оптическое увеличение, которое дает микроскоп, позволяет значительно снизить возможные осложнения лечебных процедур.

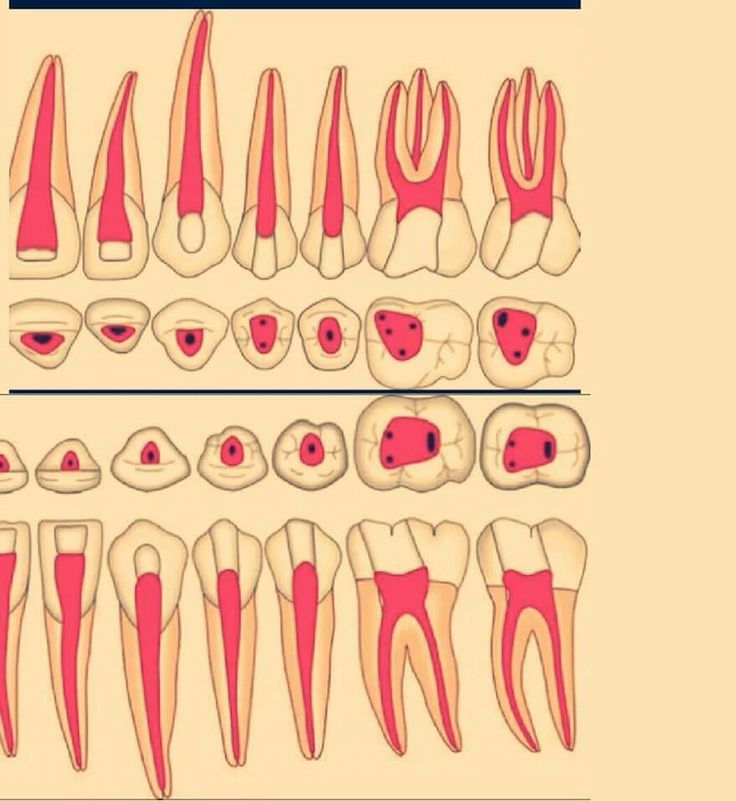

Используя оптическое увеличение в комбинации со специальным освещением, врач-эндодонт имеет возможность легко определять вход в каналы. При этом, все здоровые ткани зуба оказываются нетронутыми. Прибор позволяет также без труда определять их количество и увидеть даже мельчайшие ответвления канала, которые могут быть попросту незаметны невооруженному глазу. Все это позволяет врачу провести безопасное и качественное лечение.

Помимо этого, использование оптического увеличения позволяет определять чистоту корневых каналов. В ходе процедуры врач может определить состояние пломбировочного изделия, а так же найти даже самые незаметные трещины. Прибор дает возможность определить перфорацию (отверстия, сделанные искусственным путем) и закрыть ее.

Данный прибор позволяет значительно облегчить задачу врачу в том случае, если имеется необходимость удалить штифтовые конструкции или же извлечь обломок инструмента. Микроскоп позволяет врачу на протяжении лечения видеть корневые каналы зуба и исследовать все их участки. Таким образом, применяя данное устройство, стоматолог может осуществить самые сложные процедуры.

Квалификация врача

Поскольку стоматологический микроскоп представляет собой сложное оборудование, то врач, использующий его, должен иметь соответствующую квалификацию. В данной области работают врачи-микроскописты, прошедшие специальное обучение.

Врач-микроскопист способен не только определить наиболее качественный вариант лечения, но и спасти пациенту те зубы, удаление которых, казалось, было неизбежным. Сегодня лечение с использованием такой техники позволяет выявить мельчайшие трещины, обнаружить источники воспаления, части старых пломб и плохо установленные коронки. Он позволяет осуществить качественное лечение кист и гранулем: до его появления зубы, пораженные данными заболеваниями, подлежали удалению.

Сегодня лечение с использованием такой техники позволяет выявить мельчайшие трещины, обнаружить источники воспаления, части старых пломб и плохо установленные коронки. Он позволяет осуществить качественное лечение кист и гранулем: до его появления зубы, пораженные данными заболеваниями, подлежали удалению.

Бережное формирование доступа к каналам зуба

Работая под микроскопом, врач делает доступы к каналам очень целенаправленно и гораздо меньше по размеру. Таким образом сохраняется больше твердых тканей собственного зуба пациента. А значит, лучше сохраняется сам зуб и его функциональность.

Возможность найти скрытые каналы зуба, не видимые на снимках

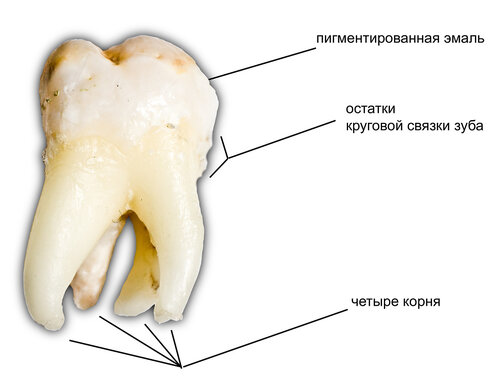

Конечно, при эндодонтическом лечении предварительно делают рентгеновский снимок зуба. Но рентген показывает плоскостной срез зуба. И поэтому если, например, четвертый корень зуба оказался вне плоскости рентгенограммы мы его на снимке не увидим.

Пропущенный не удаленный нерв зуба при лечении пульпита обрекает пациента на большие проблемы в дальнейшем.

Пропущенный не удаленный нерв зуба при лечении пульпита обрекает пациента на большие проблемы в дальнейшем.Лечение каналов под микроскопом позволяет увидеть все корни зуба и гарантированно не пропустить «скрытую анатомию» при эндодонтическом лечении.

Повышенное качество очистки каналов зуба – предохранение от повторного инфицирования каналов

При рассматривании канала зуба под микроскопом врач гарантированно удалит все остатки ткани удаляемого нерва или старого инфицированного пломбировочного материала. Без микроскопа подобный контроль невозможно себе представить. Чистота обработки каналов при эндодонтическом лечении – это залог качества лечения и гарантия от повторного инфицирования.

Редкий случай несиндромальной генерализованной радикуломегалии с обзором литературы

На этой странице

РезюмеВведениеИстория болезниОбсуждениеЗаключениеСогласиеКонфликты интересовБлагодарностиСсылкиАвторское правоСтатьи по теме

Радикуломегалия — редкое заболевание, связанное с удлинением корней зубов. Это состояние имеет серьезные клинические последствия и связано с такими синдромами, как окулофациокардиодентальный синдром. Однако сообщалось лишь о нескольких несиндромальных случаях радикуломегалии. Здесь мы сообщаем о случае несиндромальной радикуломегалии у гражданина Саудовской Аравии. Последующий обзор литературы предлагает методы эндодонтического лечения для людей с стоматологическими находками, продемонстрированными в данном случае.

Это состояние имеет серьезные клинические последствия и связано с такими синдромами, как окулофациокардиодентальный синдром. Однако сообщалось лишь о нескольких несиндромальных случаях радикуломегалии. Здесь мы сообщаем о случае несиндромальной радикуломегалии у гражданина Саудовской Аравии. Последующий обзор литературы предлагает методы эндодонтического лечения для людей с стоматологическими находками, продемонстрированными в данном случае.

1. Введение

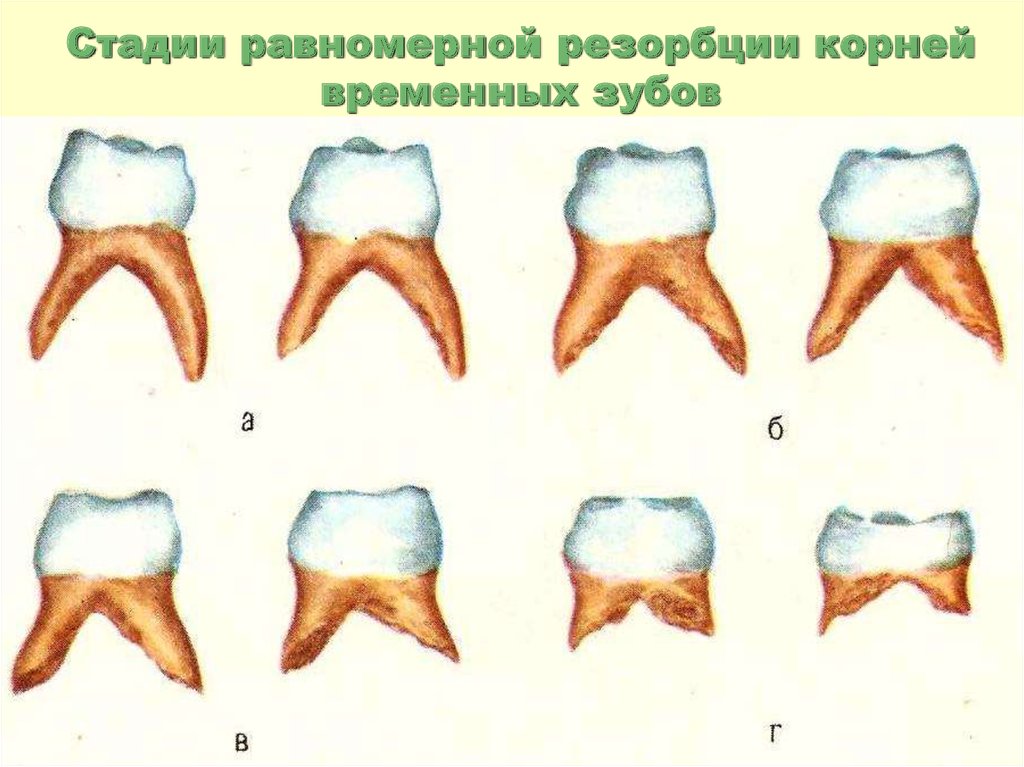

Развитие зубов представляет собой сложный физиологический процесс, который включает стадии зачатка, шляпки и колокольчика, а также развитие корня зуба и прорезывание зубов. После того, как коронка почти завершена, корень начинает развиваться в соответствии с руководством, обеспечиваемым двойным слоем эпителиального влагалища, называемого «эпителиальным корневым влагалищем Гертвига» [1]. Наиболее распространенные пороки развития корня у человека возникают либо из-за нарушений развития одного корня, либо из-за нарушений развития корешков как части общей дисплазии зубов [2]. Однако информация о механизмах морфогенеза и удлинения корней ограничена [3].

Однако информация о механизмах морфогенеза и удлинения корней ограничена [3].

Аномальная морфология и количество зубов, включая гиперодонтию, гиподонтию, олигодонтию, множественные корни и тауродонтию, являются очевидными стоматологическими аномалиями [4]. Среди этих аномалий — редкое врожденное заболевание, называемое «радикуломегалия», которое включает выраженное удлинение корней зубов (либо изолированно, либо затрагивая несколько зубов). Об этом редком заболевании редко сообщалось в литературе. Первые сообщения о радикуломегалии [5–7] описывали ее как характеристику редкого врожденного синдрома, сцепленного с Х-хромосомой, окулофациокардиодентального синдрома (ОФКД), которым страдают только женщины. Однако позже сообщалось, что радикуломегалия характерна для мужчин с синдромом Клайнфельтера [3, 8]. На сегодняшний день сообщалось лишь о нескольких несиндромальных случаях радикуломегалии [9]., 10]. Здесь мы сообщаем о случае несиндромальной радикуломегалии у гражданина Саудовской Аравии, а затем обсуждаем аспекты этого случая в связи с предыдущими исследованиями (таблица 1).

2. История болезни

2.1. История болезни

31-летний пациент из Саудовской Аравии обратился в реабилитационную клинику Стоматологического колледжа Университета короля Сауда, Саудовская Аравия. Пациент искал постоянную реставрацию эндодонтически пролеченного зуба на левой стороне нижней челюсти, который много лет назад подвергся значительному разрушению.

Стоматологический анамнез пациента включал удаление левого моляра нижней челюсти, множественные реставрации и лечение корневых каналов. Пациент заявил, что в детстве он перенес хирургическую операцию на деснах, чтобы помочь его передним постоянным зубам прорезаться. Медицинский анамнез не выявил существенных сообщений. Семейный анамнез пациента также не выявил никаких признаков какого-либо заболевания.

2.2. Физикальное обследование

Рост и вес пациента составили 185 см и 114 кг соответственно. Экстраоральное исследование головы и шеи выявило выпячивание нижней челюсти, приводящее к прямому профилю лица (рис. 1) и сжатым губам при закрытии толстой нижней губой. Внутриротовое обследование показало расовую меланиновую пигментацию, особенно на прикрепленной десне, с передним и двусторонним перекрестным прикусом (рис. 2 и 3). В скученных передних сегментах наблюдали генерализованный гингивит с плохой гигиеной полости рта и обильным скоплением зубного налета. Также были отмечены участки глубоких карманов и кровотечения. Зуб № 32 имел гипоминерализацию, при этом также наблюдались очень глубокий свод твердого неба и костное разрастание задних отделов верхней челюсти (фото 4). Скученность зубов характерна для обеих дуг пациента, поскольку у пациента полный набор зубов и узкие верхняя и нижняя дуги.

1) и сжатым губам при закрытии толстой нижней губой. Внутриротовое обследование показало расовую меланиновую пигментацию, особенно на прикрепленной десне, с передним и двусторонним перекрестным прикусом (рис. 2 и 3). В скученных передних сегментах наблюдали генерализованный гингивит с плохой гигиеной полости рта и обильным скоплением зубного налета. Также были отмечены участки глубоких карманов и кровотечения. Зуб № 32 имел гипоминерализацию, при этом также наблюдались очень глубокий свод твердого неба и костное разрастание задних отделов верхней челюсти (фото 4). Скученность зубов характерна для обеих дуг пациента, поскольку у пациента полный набор зубов и узкие верхняя и нижняя дуги.

2.3. Рентгенологическое исследование

Панорамный снимок зубов пациента показывает наличие длинных корней (радикуломегалия) большинства зубов, особенно моляров (рис. 5). На периапикальных рентгенограммах также видны необычно длинные корни (рис. 6). Программное обеспечение конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) использовалось для измерения длины всего набора зубов пациента. Измерения проводились от апекса до кончика бугорка с ориентацией среза (рис. 7).

Измерения проводились от апекса до кончика бугорка с ориентацией среза (рис. 7).

3. Обсуждение

Радикуломегалия, состояние, которое проявляется удлинением корней зубов (изолированными или генерализованными), встречается редко. Впервые радикуломегалия была упомянута как нозологический признак в 1980 г. [5], а затем в 1986 и 1990 гг. [6, 7]. В 1990 году Мараши и Горлин дополнительно наблюдали потенциальную связь между радикуломегалией и катарактой. На основании своих наблюдений они предположили вероятность синдрома [11]. В 1993 г. Уилки и соавт. предположил, что сочетание аномалий глаз, лица, сердца и зубов представляет собой характеристику OFCD. Впоследствии эту гипотезу поддержали Gorlin et al. в 1996.

В данном случае связь между радикуломегалией и OFCD была исключена, поскольку OFCD является заболеванием, сцепленным с Х-хромосомой, и приводит к летальному исходу у мужчин [4, 10, 12]. У нашего пациента также не было проблем с глазами или сердцем. Точно так же был исключен синдром Клайнфельтера, поскольку у мужчин с синдромом Клайнфельтера часто проявляются клинические признаки и симптомы, влияющие на их физическое и интеллектуальное развитие (например, бесплодие, первичная тестикулярная недостаточность, увеличение груди (гинекомастия)). Другие проявления могут включать аномальное сращение некоторых костей предплечья (лучелоктевой синостоз), искривление мизинцев (клинодактилия пятого пальца) и плоскостопие (плоскостопие). Кроме того, люди, страдающие синдромом Клайнфельтера, как правило, испытывают тревогу, депрессию, нарушение социальных навыков, поведенческие проблемы (например, эмоциональную незрелость, импульсивность, синдром дефицита внимания/гиперактивности) и ограниченные навыки решения проблем (исполнительное функционирование). Примерно у 10% мальчиков и мужчин с синдромом Клайнфельтера наблюдается расстройство аутистического спектра. Таким образом, синдром Клайнфельтера также был исключен, поскольку у нашего пациента не было клинических или социальных проблем [8]. Наконец, синдром Коккейна (СК) — редкое аутосомно-рецессивное заболевание, впервые описанное в 1936 Эдварда Кокейна. Ранние описания CS идентифицировали микроцефалию и задержку роста как кардинальные клинические признаки. Другие признанные особенности включают потерю слуха, катаракту, дистрофию сетчатки и задержку развития [13, 14].

Другие проявления могут включать аномальное сращение некоторых костей предплечья (лучелоктевой синостоз), искривление мизинцев (клинодактилия пятого пальца) и плоскостопие (плоскостопие). Кроме того, люди, страдающие синдромом Клайнфельтера, как правило, испытывают тревогу, депрессию, нарушение социальных навыков, поведенческие проблемы (например, эмоциональную незрелость, импульсивность, синдром дефицита внимания/гиперактивности) и ограниченные навыки решения проблем (исполнительное функционирование). Примерно у 10% мальчиков и мужчин с синдромом Клайнфельтера наблюдается расстройство аутистического спектра. Таким образом, синдром Клайнфельтера также был исключен, поскольку у нашего пациента не было клинических или социальных проблем [8]. Наконец, синдром Коккейна (СК) — редкое аутосомно-рецессивное заболевание, впервые описанное в 1936 Эдварда Кокейна. Ранние описания CS идентифицировали микроцефалию и задержку роста как кардинальные клинические признаки. Другие признанные особенности включают потерю слуха, катаракту, дистрофию сетчатки и задержку развития [13, 14]. В данном случае КС был исключен, поскольку ни один из клинических признаков пациента не соответствовал этому диагнозу. Таким образом, данный случай был исключен из каких-либо ассоциаций с описанными синдромами, которые характеризуются сходными чертами.

В данном случае КС был исключен, поскольку ни один из клинических признаков пациента не соответствовал этому диагнозу. Таким образом, данный случай был исключен из каких-либо ассоциаций с описанными синдромами, которые характеризуются сходными чертами.

Морфология постоянных премоляров и моляров была тщательно изучена.

Описательные данные о морфологических или анатомических ориентирах для различных типов зубов использовались для выявления средних вариаций среди разных популяций [15, 16]. Эти исследования предоставляют клиницистам базовые знания для выявления потенциальных проблем или аспектов во время лечения или ведения пациентов. Одним из анатомических ориентиров, который можно использовать в качестве эталона для всех зубов, является вертикальная длина. Несмотря на небольшие различия в результатах различных исследований [15–19], обычно сообщается, что вертикальная длина зубов имеет схожие средние значения. В данном случае крайняя вариация длины корня была обнаружена на периапикальных рентгенограммах (ПА) и при КЛКТ. Среди опубликованных сообщений о радикуломегалии чаще всего поражаются клыки [4, 9]., 10, 20, 21]. Возможность получить точные измерения длины корневого канала после лечения также имеет важное значение для определения успеха лечения. Обычные методы измерения включают такие инструменты, как электронный апекслокатор (EAL) и PA [22]. Однако ограничение получения измерений с помощью двумерных PA заключается в том, что длина корневого канала часто переоценивается [23]. Точно так же при измерении длины зуба от ПА необходимо учитывать вероятность искажения относительно угла проекции рентгеновского аппарата. Данные КЛКТ можно использовать в качестве эталона для оценки длины корня и резорбции зубов без металлических реставраций у пациентов с аномалиями прикуса [24]. Кроме того, КЛКТ является проверенным инструментом для изучения морфологии корневых каналов в трех измерениях [25]. Однако при работе с ионизирующим излучением необходимо критически оценивать показания для каждого нового изображения.

Среди опубликованных сообщений о радикуломегалии чаще всего поражаются клыки [4, 9]., 10, 20, 21]. Возможность получить точные измерения длины корневого канала после лечения также имеет важное значение для определения успеха лечения. Обычные методы измерения включают такие инструменты, как электронный апекслокатор (EAL) и PA [22]. Однако ограничение получения измерений с помощью двумерных PA заключается в том, что длина корневого канала часто переоценивается [23]. Точно так же при измерении длины зуба от ПА необходимо учитывать вероятность искажения относительно угла проекции рентгеновского аппарата. Данные КЛКТ можно использовать в качестве эталона для оценки длины корня и резорбции зубов без металлических реставраций у пациентов с аномалиями прикуса [24]. Кроме того, КЛКТ является проверенным инструментом для изучения морфологии корневых каналов в трех измерениях [25]. Однако при работе с ионизирующим излучением необходимо критически оценивать показания для каждого нового изображения. В частности, в отношении эндодонтического лечения необходимо определить, действительно ли необходима пространственная визуализация или достаточно обычных двумерных PA в соответствии с принципом ALARA в медицинской радиологии [26].

В частности, в отношении эндодонтического лечения необходимо определить, действительно ли необходима пространственная визуализация или достаточно обычных двумерных PA в соответствии с принципом ALARA в медицинской радиологии [26].

Для эндодонтического лечения удлиненных корней необходимы более длинные ручные и ротационные файлы. Из-за проблем, возникших почти 40 лет назад, были предприняты усилия по стандартизации эндодонтических файлов и материалов для пломбирования корневых каналов. В результате была создана международная организация по стандартизации эндодонтических файлов (ISO). В настоящее время доступны эндодонтические файлы трех стандартных длин: 21 мм, 25 мм и 31 мм. Кроме того, проводились различные исследования по улучшению интраоральной доступности инструментов для эндодонтического лечения [27]. Таким образом, были разработаны модифицированные эндодонтические файлы и методы обтурации (Pace et al., 2011). В некоторых случаях использовались ветеринарные инструменты KReamer (Vetinox; Dentsply Maillefer, Ballaigues, Швейцария). Для выполнения обтурации разработана методика, модифицированная Thermafil. Вкратце, пластиковая ручка обтуратора Thermafil удаляется, а стержень Thermafil вставляется в прямую проволоку из нержавеющей стали для завершения обтурации. Мехран и др. описал другую модифицированную технику изготовления длинных файлов. Их техника включает разрезание и удаление пластиковой ручки 31-мм К-файла и ручки другого файла в начале канавок (таким образом сохраняя ручку). Затем две части соединяются пайкой [28]. Техника изготовления длинных гуттаперчевых конусов также была описана Maden et al. Вкратце, искусственный канал создается в пластиковой форме с использованием ветеринарных файлов. Затем в форму вводят термопластичную гуттаперчу для создания конуса [21].

Для выполнения обтурации разработана методика, модифицированная Thermafil. Вкратце, пластиковая ручка обтуратора Thermafil удаляется, а стержень Thermafil вставляется в прямую проволоку из нержавеющей стали для завершения обтурации. Мехран и др. описал другую модифицированную технику изготовления длинных файлов. Их техника включает разрезание и удаление пластиковой ручки 31-мм К-файла и ручки другого файла в начале канавок (таким образом сохраняя ручку). Затем две части соединяются пайкой [28]. Техника изготовления длинных гуттаперчевых конусов также была описана Maden et al. Вкратце, искусственный канал создается в пластиковой форме с использованием ветеринарных файлов. Затем в форму вводят термопластичную гуттаперчу для создания конуса [21].

Другой вариант лечения пациентов с радикуломегалией включает использование агрегата минерального триоксида (MTA). Внедрение биокерамики показало многообещающие результаты при лечении зрелых постоянных зубов с кариозными обнажениями [29]. Например, Таха и др. сообщили, что полная пульпотомия, выполненная с биодентином, была успешной в течение года после лечения зрелых постоянных зубов с кариозно-обнаженной пульпой и клиническими признаками и симптомами, указывающими на необратимый пульпит [30]. В 2017 году Лину и соавт. также сообщили о методике с использованием биометрического материала, обладающего лучшей биосовместимостью и герметизирующими свойствами. В результате применение этой методики обеспечило более предсказуемые результаты прямого покрытия пульпы зрелых постоянных зубов с кариозным обнажением [31]. Учитывая гипоминерализацию, которая была отмечена для зуба № 32 в данном случае, возможно, что это представляет собой молярно-резцовую гипоминерализацию (MIH), состояние, которое влияет на эмаль постоянных зубов. Первые постоянные (взрослые) моляры и резцы (передние зубы) чаще всего поражаются MIH. В норме эмаль кажется белой и очень твердой. Однако в случаях MIH эмаль имеет кремовый или желто-коричневый цвет [32].

Например, Таха и др. сообщили, что полная пульпотомия, выполненная с биодентином, была успешной в течение года после лечения зрелых постоянных зубов с кариозно-обнаженной пульпой и клиническими признаками и симптомами, указывающими на необратимый пульпит [30]. В 2017 году Лину и соавт. также сообщили о методике с использованием биометрического материала, обладающего лучшей биосовместимостью и герметизирующими свойствами. В результате применение этой методики обеспечило более предсказуемые результаты прямого покрытия пульпы зрелых постоянных зубов с кариозным обнажением [31]. Учитывая гипоминерализацию, которая была отмечена для зуба № 32 в данном случае, возможно, что это представляет собой молярно-резцовую гипоминерализацию (MIH), состояние, которое влияет на эмаль постоянных зубов. Первые постоянные (взрослые) моляры и резцы (передние зубы) чаще всего поражаются MIH. В норме эмаль кажется белой и очень твердой. Однако в случаях MIH эмаль имеет кремовый или желто-коричневый цвет [32]. В зубе №32 у нашего пациента кариеса не обнаружено.

В зубе №32 у нашего пациента кариеса не обнаружено.

На небных сторонах верхней челюсти пациента наблюдалось костное расширение. Это расширение характеризовалось как твердое, костное и безболезненное, без каких-либо признаков роста. Таким образом, это расширение было клинически расценено как небный экзостоз. Последнее является доброкачественным поражением, которое можно оставить в покое или удалить хирургическим путем для получения функциональных преимуществ [33].

4. Заключение

В литературе радикуломегалия была связана со многими синдромами, в то время как было опубликовано лишь несколько сообщений о несиндромальных случаях. Здесь мы сообщаем о несиндромальном случае генерализованной радикуломегалии у гражданина Саудовской Аравии. Первоначально пациентов с радикуломегалией следует консультировать по вопросам профилактики кариеса, так как обширный кариес может привести к поражению пульпы. Кроме того, в последнем случае может потребоваться лечение корневых каналов или удаление зубов, что может привести к неблагоприятным осложнениям лечения, которые следует учитывать. Если решено, что эндодонтическое лечение необходимо, следует рассмотреть специальные протоколы и инструменты управления.

Если решено, что эндодонтическое лечение необходимо, следует рассмотреть специальные протоколы и инструменты управления.

Согласие

Пациент подписал письменное согласие на публикацию его информации и изображений в этой статье.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Благодарности

Автор выражает благодарность Стоматологическому колледжу Университета короля Сауда за поддержку этого исследования и публикацию случая.

Каталожные номера

X.-F. Хуанг и Ю. Чай, «Молекулярный регуляторный механизм развития корня зуба», стр. 9.0067 Международный журнал устной науки , том. 4, нет. 4, стр. 177–181, 2012 г.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

Х. У. Людер, «Пороки развития корня зуба у людей», Frontiers in Physiology , vol. 6, с. 307, 2015.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

Н.

Суда и К. Морияма, «Заболевания человека, связанные с аномальными корнями зубов», Journal of Oral Biosciences , том. 51, нет. 4, стр. 199–204, 2009 г.

Суда и К. Морияма, «Заболевания человека, связанные с аномальными корнями зубов», Journal of Oral Biosciences , том. 51, нет. 4, стр. 199–204, 2009 г.Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

Дж. Като, К. Кусима и Ф. Кусима, «Новые радиологические данные и радикуломегалия при окулофациокардиодентальном синдроме с новой мутацией BCOR: отчет о клиническом случае», Medicine , vol. 97, нет. 49, статья e13444, 2018 г.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

Дж. Р. Хейворд, «Гигантизм клыка», Стоматологическая хирургия, оральная медицина и оральная патология , том. 49, нет. 6, стр. 500-501, 1980.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

Ф.

С. Вейн, «Очень длинный клык!», Journal of Endodontia , vol. 12, нет. 2, стр. 80-81, 1986.

С. Вейн, «Очень длинный клык!», Journal of Endodontia , vol. 12, нет. 2, стр. 80-81, 1986.Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

Г. Дж. Уилки и И. Г. Чемберс, «Очень большой верхнечелюстной клык», Оральная хирургия, оральная медицина и оральная патология , том. 70, нет. 2, стр. 159-160, 1990.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

R. Lähdesmäki and L. Alvesalo, «Длина корня в постоянных зубах мужчин Klinefelter (47,XXY)», Archives of Oral Biology , vol. 52, нет. 9, стр. 822–827, 2007.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

А. М. Кемоли и Т. М. Джуниор, «Двусторонняя агенезия вторых премоляров вместе с односторонней радикуломегалией клыков», Contemporary Clinical Dentistry , том.

8, нет. 1, стр. 151–154, 2017.

8, нет. 1, стр. 151–154, 2017.Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

М. Х. Смит, Д. М. Коэн, И. Бхаттачарья, Н. М. Ислам и Д. Каштвари, «Радикуломегалия: клинический случай этой редкой стоматологической находки с обзором связанного окуло-фацио-кардио-дентального синдрома». Хирургия полости рта, Медицина полости рта, Патология полости рта, Радиология полости рта , vol. 126, нет. 4, стр. e220–e227, 2018.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Академия Google

А. Х. Мараши и Р. Дж. Горлин, «Радикуломегалия клыков и врожденные катаракты: подтверждение синдрома», , Американский журнал медицинской генетики, , том. 42, нет. 1, с. 143, 1992.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

А.

Давуди, И.-П. Чен, Р. Нанда, Ф. Урибе и Э. Дж. Райхенбергер, «Окулофациокардиодентальный синдром: редкий случай и обзор литературы», The Cleft Palate-Craniofacial Journal , том. 49, нет. 5, стр. e55–e60, 2012.

Давуди, И.-П. Чен, Р. Нанда, Ф. Урибе и Э. Дж. Райхенбергер, «Окулофациокардиодентальный синдром: редкий случай и обзор литературы», The Cleft Palate-Craniofacial Journal , том. 49, нет. 5, стр. e55–e60, 2012.Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

A. Bloch-Zupan, M. Rousseaux, V. Laugel et al., «Возможный черепно-орофациальный фенотип при синдроме Коккейна», Orphanet Journal of Rare Diseases , vol. 8, нет. 1, с. 9, 2013.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

Б. Т. Уилсон, З. Старк, Р. Э. Саттон и др., «Исследование естественной истории синдрома Коккейна (CoSyNH): клинические данные у 102 человек и рекомендации по уходу», Генетика в медицине , том. 18, нет. 5, стр. 483–493, 2016 г.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

П.

Кэрротт, «Эндодонтия: Часть 4 Морфология системы корневых каналов», British Dental Journal , vol. 197, нет. 7, стр. 379–383, 2004.

Кэрротт, «Эндодонтия: Часть 4 Морфология системы корневых каналов», British Dental Journal , vol. 197, нет. 7, стр. 379–383, 2004.Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

С. Дж. Нельсон, М. М. Эш и М. М. Эш, Стоматологическая анатомия, физиология и окклюзия Уилера , Saunders/Elsevier, Сент-Луис, Миссури, 9-е изд., 2010 г.

А. Джейн и Р. Бахугуна, «Морфология корневых каналов первого премоляра нижней челюсти в гуджаратской популяции — исследование in vitro», Журнал стоматологических исследований , том. 8, нет. 3, pp. 118–122, 2011.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

Дж. Д. Пекора, П. С. Сакуи, М. Д. Соуза Нето и Дж. Б. Вельфель, «Форма корня и анатомия каналов первых премоляров верхней челюсти», 9060 Бразильский стоматологический журнал , том.

2, нет. 2, pp. 87–94, 1992.

2, нет. 2, pp. 87–94, 1992.Просмотр по адресу:

Google Scholar

Дж. Д. Пекора, Дж. Б. Вельфель и М. Д. Соуза Нето, «Морфологическое исследование верхних моляров. 1. Внешняя анатомия», Бразильский стоматологический журнал , том. 2, нет. 1, pp. 45–50, 1991.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

М. Ивасе, Х. Нисидзима, Г. Кондо и М. Ито, «Радикуломегалия постоянных клыков и первых премоляров: отчет двух случаев в сочетании с окуло-фацио-кардио-дентальным синдромом» International Journal of Case Reports and Images , vol. 6, нет. 3, с. 189, 2015.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

M. Maden, A. Savgat и G. Görgül, «Радикуломегалия постоянных клыков: отчет об эндодонтическом лечении синдрома OFCD», International Endodontic Journal , vol.

43, нет. 12, стр. 1152–1161, 2010.

43, нет. 12, стр. 1152–1161, 2010.Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

F. B. Jeger, S. F. M. Janner, M. M. Bornstein, and A. Lussi, «Эндодонтическое измерение рабочей длины с уже существующей конусно-лучевой компьютерной томографией: проспективное контролируемое клиническое исследование», Журнал эндодонтии , том. 38, нет. 7, стр. 884–888, 2012.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

С. Б. Уильямс, А. П. Джойс и С. Робертс, «Сравнение между рентгенографическим определением рабочей длины in vivo и измерением после экстракции», Journal of Endodontia , vol. 32, нет. 7, стр. 624–627, 2006 г.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

С.-Ю. Ким, С.

-Х. Лим, С.-Н. Ганг и Х.-Дж. Ким, «Коронковые и корневые длины резцов, клыков и премоляров, измеренные с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии у пациентов с аномалиями прикуса», Корейский журнал ортодонтии , том. 43, нет. 6, стр. 271–278, 2013.

-Х. Лим, С.-Н. Ганг и Х.-Дж. Ким, «Коронковые и корневые длины резцов, клыков и премоляров, измеренные с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии у пациентов с аномалиями прикуса», Корейский журнал ортодонтии , том. 43, нет. 6, стр. 271–278, 2013.Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

Дж. Микетти, Д. Марет, Ж.-П. Маллет и Ф. Димер, «Подтверждение конусно-лучевой компьютерной томографии как инструмента для изучения анатомии корневых каналов», Journal of Endodontics , vol. 36, нет. 7, стр. 1187–1190, 2010.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

R. Pauwels, J. Beinsberger, B. Collaert et al., «Диапазон эффективных доз для стоматологических конусно-лучевых компьютерных томографов», Европейский журнал радиологии , том. 81, нет. 2, стр. 267–271, 2012 г.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

Ж.-Ю. Ким, С.-Х. Ли, Г.-Х. Ли и С.-Х. Парк, «Изучение эндодонтической рабочей длины корейских жевательных зубов», , Журнал Корейской академии консервативной стоматологии, , том. 35, нет. 6, с. 429, 2010.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

М. Тарамсари, З. Далили Каян и Л. Аташ Биз Еганех, «История болезни: окулофациокардиодентальный синдром: проблемы эндодонтического лечения», Journal of Dentomaxillofacial , vol. 6, нет. 3, pp. 77–82, 2017.

Просмотр по адресу:

Google Scholar

Н. А. Таха, М. Б. Ахмад и А. Ганим, «Оценка пульпотомии минеральных триоксидов в зрелых постоянных зубах с кариозными обнажениями». Международный эндодонтический журнал , том.

50, нет. 2, стр. 117–125, 2017 г.

50, нет. 2, стр. 117–125, 2017 г.Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

Н. А. Таха и С. З. Абдельхадер, «Результаты полной пульпотомии с использованием биодентина у взрослых пациентов с симптомами, указывающими на необратимый пульпит», Международный эндодонтический журнал , том. 51, нет. 8, стр. 819–828, 2018 г.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

С. Лину, М. С. Лекшми, В. С. Варункумар и В. Г. Сэм Джозеф, «Результаты лечения после прямого покрытия пульпы с использованием биокерамических материалов в зрелых постоянных зубах с кариозным обнажением: пилотное ретроспективное исследование», Journal of Endodontics , том. 43, нет. 10, стр. 1635–1639, 2017.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Академия Google

Z.

Almuallem и A. Busuttil-Naudi, «Гипоминерализация моляров-резцов (MIH) — обзор», British Dental Journal , vol. 225, нет. 7, стр. 601–609, 2018.

Almuallem и A. Busuttil-Naudi, «Гипоминерализация моляров-резцов (MIH) — обзор», British Dental Journal , vol. 225, нет. 7, стр. 601–609, 2018.Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

М. Иша, Б. Нимма Виджаялакшми, Э. Рамасвами и Дж. Десаи Джимит, «Костные экзостозы: серия случаев и обзор литературы», Acta Scientific Dental Sciences , том. 2, 2018.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

Авторское право

Авторское право © 2020 Mohammad Al-Obaida. Это статья с открытым доступом, распространяемая в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии надлежащего цитирования оригинальной работы.

Новое открытие может позволить стоматологам регенерировать корни зуба

11 комментариев / All On Four, Dental Health, Зубные имплантаты, Стоматологические технологии / Автор Доктор Маурисио Эрвас

В детстве потерять зуб не страшно. Фактически, зубы, которые появляются в начале нашей жизни, должны выпадать, поэтому их можно заменить постоянными взрослыми зубами. Этот процесс отрастания является естественным, но как только эти постоянные зубы вырастут, нет никакого способа заменить их естественным путем, если они выпадут.

Фактически, зубы, которые появляются в начале нашей жизни, должны выпадать, поэтому их можно заменить постоянными взрослыми зубами. Этот процесс отрастания является естественным, но как только эти постоянные зубы вырастут, нет никакого способа заменить их естественным путем, если они выпадут.

Это означает, что простая спортивная травма, травма лица или челюсти, кариес или множество других проблем могут привести к выпадению зубов. Как только они это сделают, нет никакой замены, кроме имплантатов. Хотя имплантаты являются отличной альтернативой настоящим зубам, возможность отрастания настоящих зубов является еще лучшим решением.

Вопрос о том, как отрастить зубы, был повсеместным в отрасли. Вместо того, чтобы заменять отсутствующий зуб имплантатами и беспокоиться об инфекциях и других проблемах, предпочтительнее заменить отсутствующий зуб настоящим естественным зубом.

К сожалению, это непростая задача. Зубы не регенерируют естественным образом таким образом. В результате исследователи изучили процесс роста и развития, чтобы определить, действительно ли существует решение.

Чтобы отрастить зубы, необходимо регенерировать корни. Как правило, это невозможно, но ученые уверены, что есть способ добиться этого.

В недавней статье, опубликованной Школой стоматологии им. Германа Остроу Университета Южной Калифорнии, было сделано интересное открытие о структуре и развитии корня зуба. Оказывается, этим может управлять эпигенетическая регуляция.

Исследователей все больше интересует, как меняется тело с течением времени. Эпигенетика, изучение изменений в организмах, вызванных модификацией экспрессии генов, а не изменением генетического кода, позволяет им делать именно это.

Этот процесс не вносит изменений в ДНК, но он контролирует, где гены доступны и недоступны для транскрипции. Этот процесс контролирует характер роста.

Чтобы узнать об этом, исследователи изучили Ezh3, белок, который способствует развитию костей лица. До этого не было известно, как этот белок влияет на развитие корней. Изучив, что происходит, когда белок отсутствует в коренных зубах развивающихся мышей, исследователи узнали, что Ezh3 и белок под названием Arid1a должны быть в равновесии, чтобы образовать форму корня и должным образом интегрироваться в челюстную кость.

Пропущенный не удаленный нерв зуба при лечении пульпита обрекает пациента на большие проблемы в дальнейшем.

Пропущенный не удаленный нерв зуба при лечении пульпита обрекает пациента на большие проблемы в дальнейшем. Суда и К. Морияма, «Заболевания человека, связанные с аномальными корнями зубов», Journal of Oral Biosciences , том. 51, нет. 4, стр. 199–204, 2009 г.

Суда и К. Морияма, «Заболевания человека, связанные с аномальными корнями зубов», Journal of Oral Biosciences , том. 51, нет. 4, стр. 199–204, 2009 г. 8, нет. 1, стр. 151–154, 2017.

8, нет. 1, стр. 151–154, 2017. Давуди, И.-П. Чен, Р. Нанда, Ф. Урибе и Э. Дж. Райхенбергер, «Окулофациокардиодентальный синдром: редкий случай и обзор литературы», The Cleft Palate-Craniofacial Journal , том. 49, нет. 5, стр. e55–e60, 2012.

Давуди, И.-П. Чен, Р. Нанда, Ф. Урибе и Э. Дж. Райхенбергер, «Окулофациокардиодентальный синдром: редкий случай и обзор литературы», The Cleft Palate-Craniofacial Journal , том. 49, нет. 5, стр. e55–e60, 2012. Кэрротт, «Эндодонтия: Часть 4 Морфология системы корневых каналов», British Dental Journal , vol. 197, нет. 7, стр. 379–383, 2004.

Кэрротт, «Эндодонтия: Часть 4 Морфология системы корневых каналов», British Dental Journal , vol. 197, нет. 7, стр. 379–383, 2004. 2, нет. 2, pp. 87–94, 1992.

2, нет. 2, pp. 87–94, 1992. 43, нет. 12, стр. 1152–1161, 2010.

43, нет. 12, стр. 1152–1161, 2010. -Х. Лим, С.-Н. Ганг и Х.-Дж. Ким, «Коронковые и корневые длины резцов, клыков и премоляров, измеренные с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии у пациентов с аномалиями прикуса», Корейский журнал ортодонтии , том. 43, нет. 6, стр. 271–278, 2013.

-Х. Лим, С.-Н. Ганг и Х.-Дж. Ким, «Коронковые и корневые длины резцов, клыков и премоляров, измеренные с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии у пациентов с аномалиями прикуса», Корейский журнал ортодонтии , том. 43, нет. 6, стр. 271–278, 2013.

50, нет. 2, стр. 117–125, 2017 г.

50, нет. 2, стр. 117–125, 2017 г. Almuallem и A. Busuttil-Naudi, «Гипоминерализация моляров-резцов (MIH) — обзор», British Dental Journal , vol. 225, нет. 7, стр. 601–609, 2018.

Almuallem и A. Busuttil-Naudi, «Гипоминерализация моляров-резцов (MIH) — обзор», British Dental Journal , vol. 225, нет. 7, стр. 601–609, 2018.