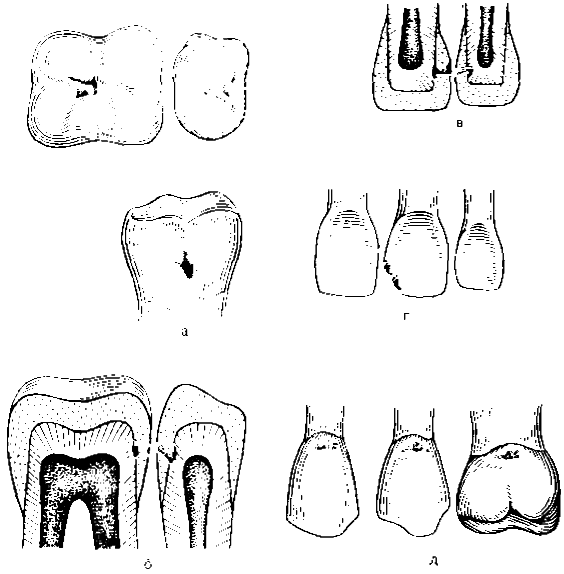

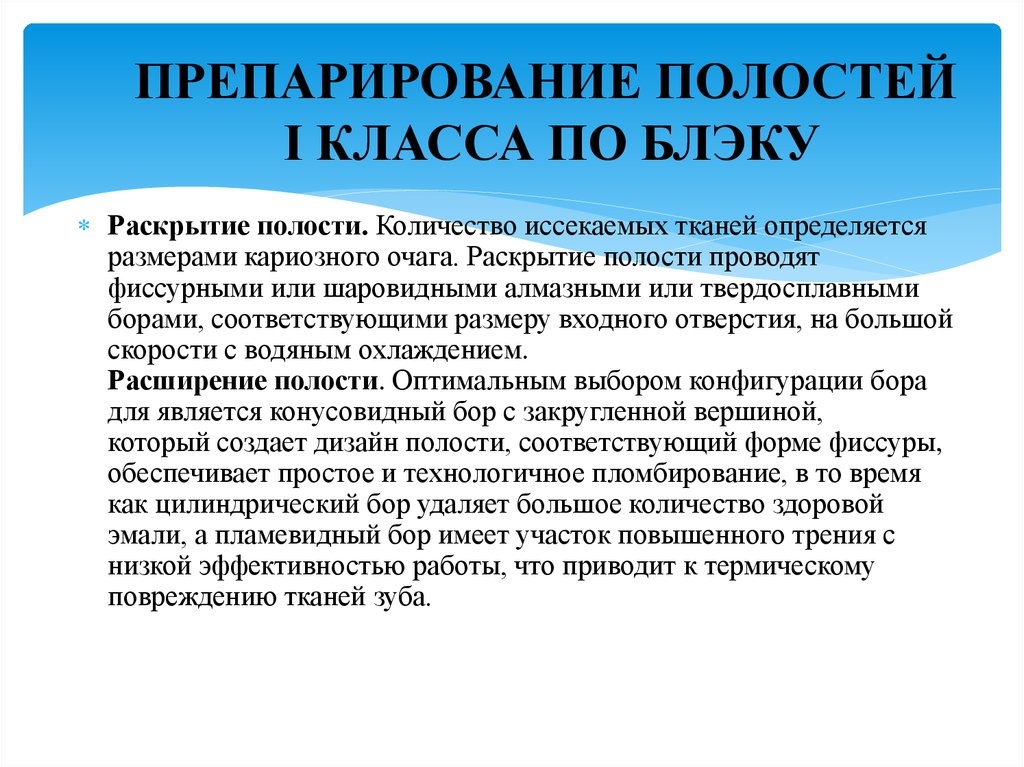

Препарирование кариозных полостей I класса по блэку.

При препарировании

кариозных полостей I класса в

зависимости от локализации

и распространения процесса формируют

такие виды полостей: прямоугольную,

ромбовидную, крестообразную, овальную

и др. Сформированные кариозные полости

I

класса имеют наиболее типичную

ящикообразную форму с отвесными стенками

и плоским дном. При препарировании

глубоких кариозных полостей формирование

плоского дна может быть невозможным

вследствие опасности вскрытия пульпы,

в особенности в местах проекции ее

рогов. Поэтому в таких случаях формируют

дно полости, которое своей формой

повторяет контуры полости зуба (пульповой

камеры). Кариозная полость, расположенная

на жевательной поверхности зуба в

области фиссур, называется центральной.

При двух и более кариозных полостях,

расположенных на жевательных

поверхностях моляров и премоляров,

которые разделены участками здоровой

ткани, полости следует препарировать

и пломбировать каждую в отдельности.

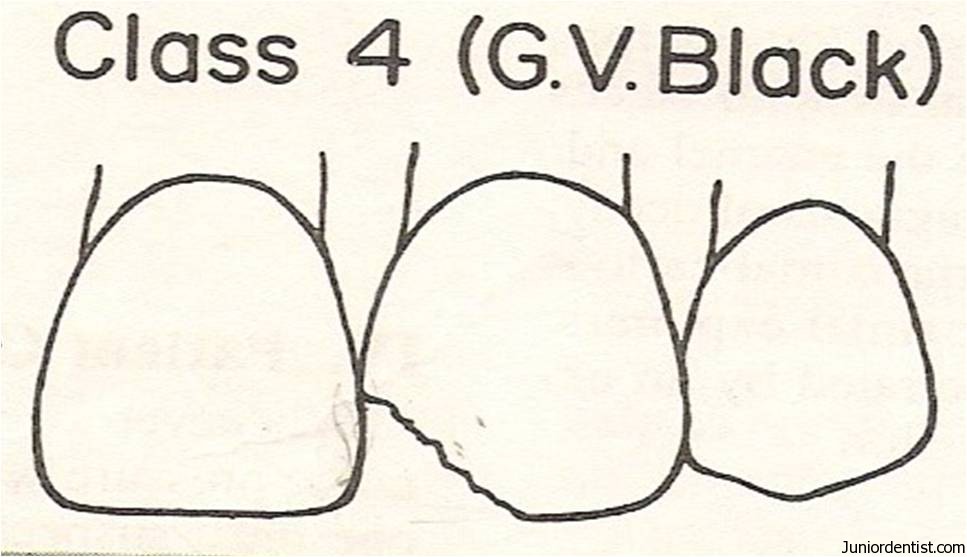

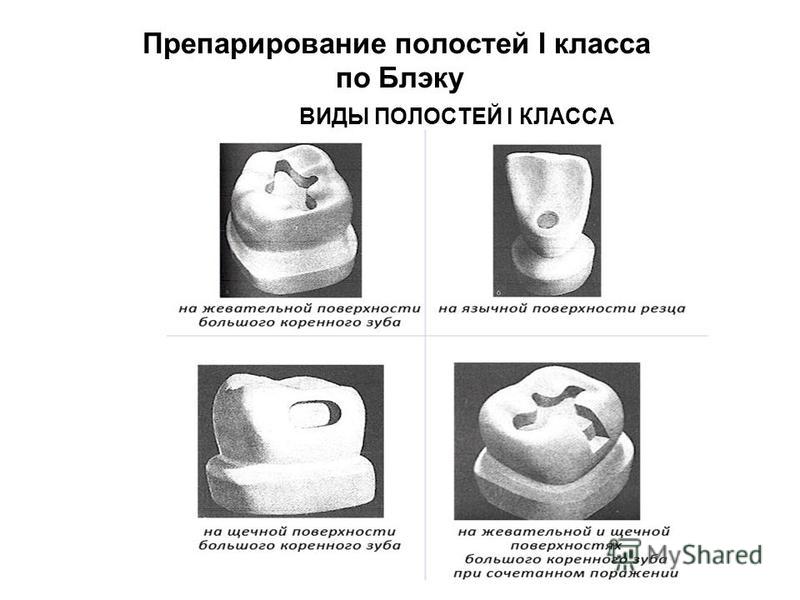

Рис. 1. Варианты формы отпрепарированных кариозных полостей I класса

Различают

несколько вариантов расположения

кариозных полостей I

класса, и соответственно им происходит

формирование полостей. Если полости

расположены на вестибулярной поверхности

моляра выше экватора коронки с тонким

слоем неповрежденной жевательной

поверхности, создание полости лишь на

щечной поверхности зуба будет

недостаточным. В этом случае, как и при

одновременном поражении щечной и

жевательной поверхностей зуба, формируют

полость с дополнительной площадкой на

жевательной поверхности. Пигментированные

глубокие фиссуры жевательной поверхности

следует включать в пределы полости,

которая создается, в особенности, когда

при зондировании этих фиссур в них

застревает кончик зонда. При небольшой

кариозной полости на щечной или язычной

поверхностях моляров, если сохранился

значительный слой неизмененных тканей

зуба на жевательной поверхности,

формируют полость лишь в пределах

вестибулярной поверхности коронки

зуба.

К кариозным полостям I класса принадлежат также те, которые образуются в ямках язычной (небной) поверхности резцов (в особенности верхних) или в центре их вестибулярных поверхностей. При препарировании таких полостей следует помнить о близком расположении пульпы. Полость в этих зубах создают цилиндрической, овальной или прямоугольной формы.

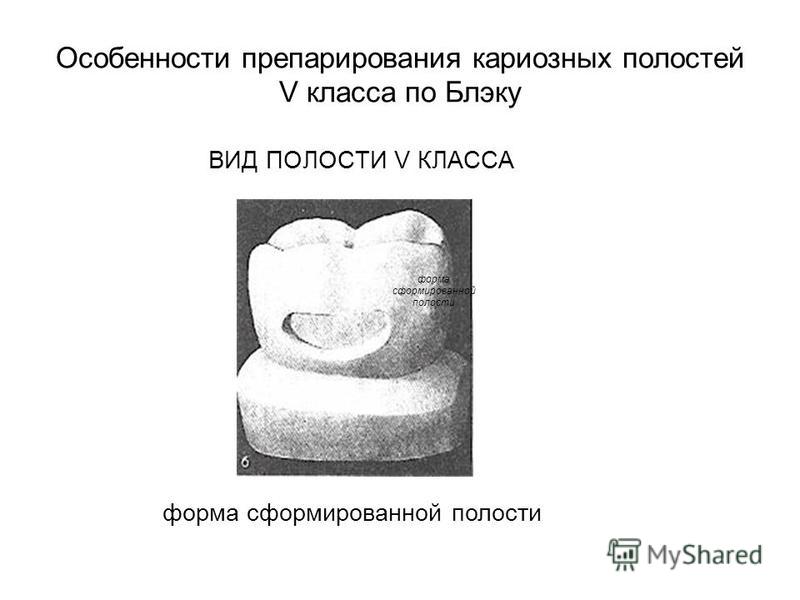

Препарирование кариозных полостей V класса. Поскольку кариозные полости V класса размещаются в пределах одной поверхности зуба, например вестибулярной или язычной, то их препарирование происходит практически так же, как и полостей I класса.

Раскрытие

и некрэктомия этих полостей не имеет

выраженных особенностей. При раскрытии

пришеечных полостей следует удалить

всю патологически измененную эмаль,

сохраняя непораженные твердые ткани.

Если на этой поверхности расположены

две кариозные полости, разделенные

узкой полоской непораженной эмали, то

оба дефекта целесообразно объединить

в одну полость. Отпрепарированная

полость должна приобрести подковообразную

форму или вид вытянутого овала. Особое

внимание обращают на препарирование

придесневой стенки, во время обработки

которой возможна травма десны. Во

избежание этого используют различные

устройства для ретракции десны,

ретракционные нити с кровоостанавливающими

средствами и др.

Отпрепарированная

полость должна приобрести подковообразную

форму или вид вытянутого овала. Особое

внимание обращают на препарирование

придесневой стенки, во время обработки

которой возможна травма десны. Во

избежание этого используют различные

устройства для ретракции десны,

ретракционные нити с кровоостанавливающими

средствами и др.

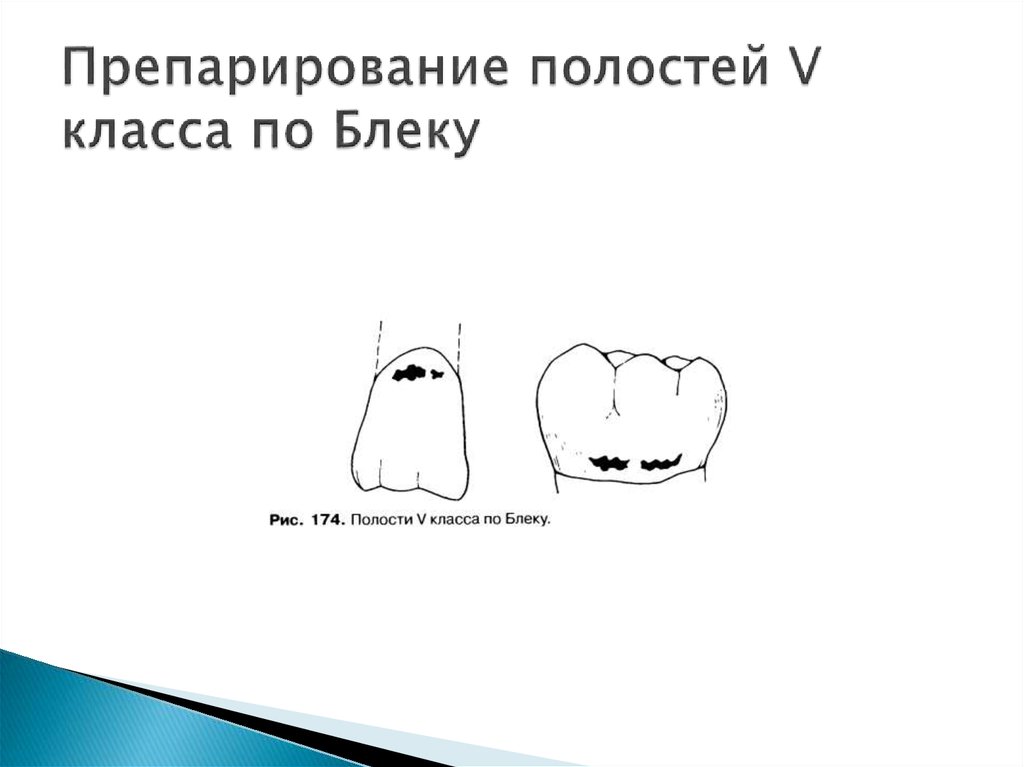

Обрабатывая полость V класса, необходимо помнить о возможном повреждении пульпы, поэтому их глубина, как правило, не должна превышать 1,5 мм. При значительно распространенном пришеечном кариозном поражении дно полости формируют выпуклым соответственно конфигурации пульпы (рис. 2).

Рис. 2. Варианты формы отпрепарированных кариозных полостей V класса

Сформированные

кариозные полости V

класса часто бывают относительно

мелкими. Поэтому для лучшей фиксации

пломбы необходимо, чтобы прямые углы

между стенками и дном были четко выражены.

Иногда допускается незначительный

наклон стенок в сторону дна полости и

образование на них (только на окклюзионной

и придесневой стенке) ретенционных

нарезок колесовидными и обратноконусными

борами. Вследствие этого полость

приобретает форму с довольно узким

входным отверстием и широким дном. Для

надежного присоединения композита

создают скос эмалевого края.

Вследствие этого полость

приобретает форму с довольно узким

входным отверстием и широким дном. Для

надежного присоединения композита

создают скос эмалевого края.

Довольно существенной особенностью препарирования кариозных полостей пришеечной локализации является высокая болевая чувствительность. Поэтому необходимо использовать различные виды обезболивания, способные обеспечить безболезненность проведения данного оперативного вмешательства.

Тест с ответами по теме «Особенности препарирования и пломбирования твердых тканей зубов при лечении кариеса II класса по Блэку»

Пелликула — это тонкая органическая пленка, являющаяся производным белково-углеводных комплексов слюны.

- Тест

- с

- ответами

- по

- на

- теме

- нмо

- медицинские

- бесплатно

- Особенности

- препарирования

- и

- пломбирования

- твердых

- тканей

- зубов

- при

- лечении

- кариеса

- II

- класса

- Блэку

1.

Автор трофической теории возникновения кариеса

Автор трофической теории возникновения кариеса1) Лукомский;+

2) Миллер;

3) Шарпенак;

4) Энтин.

2. Бактерии, которые вырабатывают протеиназы, называются

1) ацидофильные;

2) грамотрицательные;

3) грамположительные;

4) протеолитические.+

3. Бактерии, способные развиваться в кислой среде и ферментировать кислоты, называются

1) ацидофильные;+

2) грамотрицательные;

3) грамположительные;

4) протеолитические.

4. В 12 — 14 лет основным фактором возникновения кариеса, по концепции Рыбакова, является

1) гормональная перестройка;+

2) нарушения функций печени;

3) перегрузка углеводами, недостаточность фтора;

4) перенесенные заболевания.

5. В 6 — 7 лет основным фактором возникновения кариеса, по концепции Рыбакова, является

1) гормональная перестройка;

2) нарушения функций печени;

3) перегрузка углеводами, недостаточность фтора;+

4) перенесенные заболевания.

6. В какой теории, возникновение кариеса рассматривалось как результат действия на организм факторов внешней среды, трансформированных через нервную систему на ткани зуба?

1) нейротрофической;+

2) трофической;

3) физико-химической;

4) химико-паразитарной.

7. В каком году была предложена классификация Блэка?

1) в 1855 году;

2) в 1874 году;

3) в 1896 году;+

4) в 1905 году.

8. В каком году немецкому исследователю W.D Мiller удалось получить экспериментальный кариес?

1) в 1865 году;

2) в 1884 году;+

3) в 1891 году;

4) в 1903 году.

9. Возникновение процесса на ранее неповрежденной эмали, не подвергавшейся лечению, например, рядом с пломбой — это

1) вторичный кариес;+

2) острый кариес;

3) рецидивирующий кариес;

4) хронический кариес.

10. Какой кариес характеризуется размещением кариозной полости в дентине в плащевом слое?

1) глубокий кариес;

2) начальный кариес;

3) поверхностный кариес;

4) средний кариес. +

+

11. Кариесогенные факторы местного характера

1) болезни и нарушения функционального состояния внутренних органов;

2) зубные отложения;+

3) микрофлора;+

4) нарушение свойств и состава ротовой жидкости.+

12. Кариесогенные факторы общего характера

1) болезни и нарушения функционального состояния внутренних органов;+

2) зубные отложения;

3) неполноценное питание и плохое качество питьевой воды;+

4) экстремальные воздействия.+

13. Кариозная полость в пределах эмали — это

1) глубокий кариес;

2) начальный кариес;

3) поверхностный кариес;+

4) средний кариес.

14. Кариозная полость, находящаяся в пределах околопульпарного дентина, которая при этом может быть отделена от полости зуба и пульпы лишь тонким слоем первичного или только заместительного вторичного дентина — это

1) глубокий кариес;+

2) начальный кариес;

3) поверхностный кариес;

4) средний кариес.

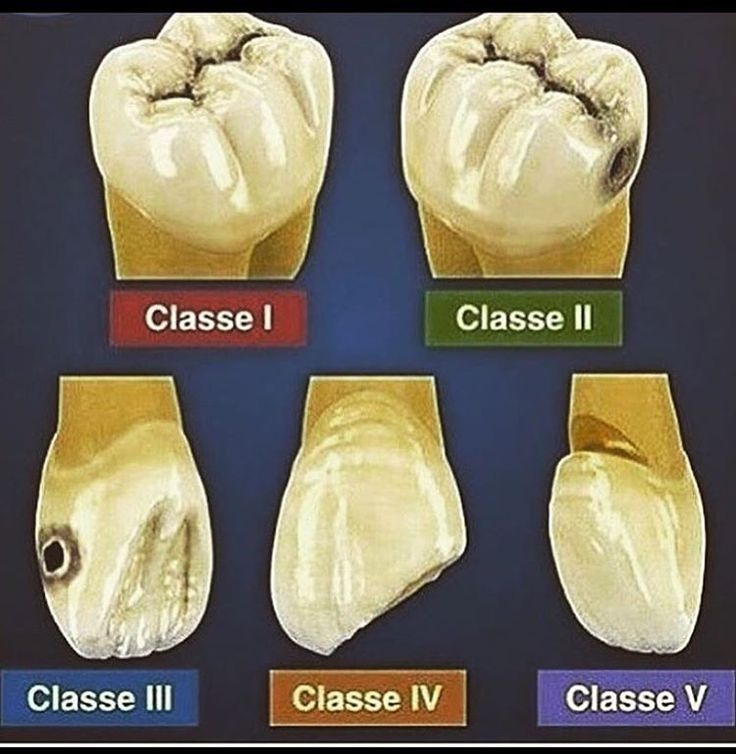

15. Кариозное поражение, расположенное на режущих краях клыков и резцов, а также на буграх коренных зубов — это ____ класс по Блэку

1) I;

2) II;

3) III;

4) VI.+

16. Кариозные полости в области естественных фиссур моляров и премоляров, а также в слепых ямках резцов и моляров — это _____ класс по Блэку

1) I;+

2) II;

3) III;

4) IV.

17. Кариозные полости, расположенные в пришеечной области всех групп зубов — это ____ класс по Блэку

1) I;

2) II;

3) III;

4) V.+

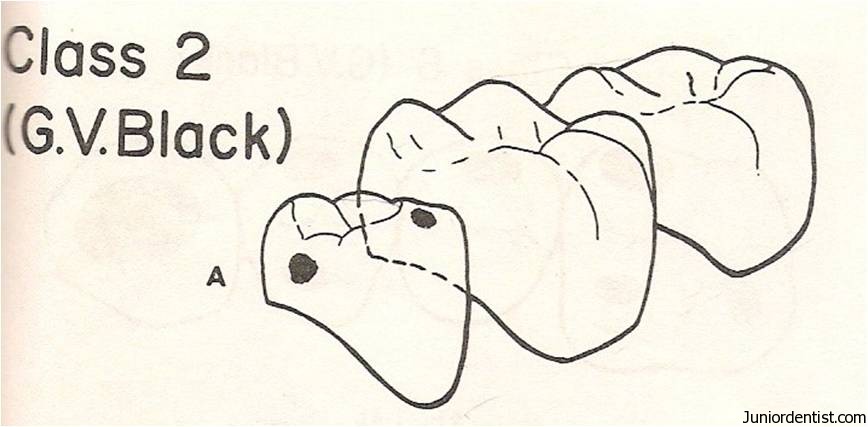

18. Кариозные полости, расположенные на контактных поверхностях моляров и премоляров — это ____ класс по Блэку

1) I;

2) II;+

3) III;

4) IV.

19. Кариозные полости, расположенные на контактных поверхностях резцов и клыков без нарушения режущего края коронки и угла — это _____ класс по Блэку

1) I;

2) II;

3) III;+

4) IV.

20.

Кариозные полости, расположенные на контактных поверхностях резцов и клыков с нарушения режущего края коронки и угла — это ____ класс по Блэку

Кариозные полости, расположенные на контактных поверхностях резцов и клыков с нарушения режущего края коронки и угла — это ____ класс по Блэку1) I;

2) II;

3) III;

4) IV.+

21. Кариозный процесс, возникающий там, где он отмечался раньше и подвергался лечению, т. е. под пломбой — это

1) вторичный кариес;

2) острый кариес;

3) рецидивирующий кариес;+

4) хронический кариес.

22. Кто автор физико-химической теории возникновения кариеса?

1) Миллер;

2) Шарпенак;

3) Шатц;

4) Энтин.+

23. Медленно прогрессирующая деминерализация, болевые ощущения незначительные, эмаль или дентин приобретают темно-коричневый или черный цвет — это

1) вторичный кариес;

2) начальный кариес;

3) острый кариес;

4) хронический кариес.+

24. Начальный кариес дифференцируют с

1) гипоплазией;+

2) клиновидным дефектом;

3) флюорозом;+

4) эрозией.

25. Патологический процесс, который проявляется после прорезывания зубов, при котором происходят деминерализация и размягчение твердых тканей зуба, с последующим образованием дефекта в виде полости — это

1) гипоплазия;

2) кариес;+

3) пульпит;

4) флюороз.

26. По течению выделяют

1) вторичный кариес;+

2) начальный кариес;

3) острый кариес;+

4) хронический кариес.+

27. Поверхностный кариес дифференцируют с

1) гипоплазией;+

2) некрозом;

3) пульпитом;

4) эрозией.+

28. При тоннельном способе, доступ проводят через

1) жевательную поверхность;+

2) контактную поверхность;

3) оральную поверхность;

4) щечную поверхность.

29. Прямой доступ к кариозной полости на контактной поверхности, возможен при

1) наложении кофердама;

2) отсутствии соседнего зуба;+

3) пародонтите;

4) расклинивании.

30. Пульпа зуба при кариесе дентина реагирует на ток силой

1) 10 – 12 мкА;

2) 15 – 20 мкА;

3) 2 – 6 мкА;+

4) 20 – 40 мкА.

31. Тонкая органическая пленка, являющаяся производным белково-углеводных комплексов слюны — это

1) зубная бляшка;

2) зубной камень;

3) кутикула;

4) пелликула.+

32. У молодых лиц контактный пункт

1) овальный;

2) плоскостной;

3) точечный;+

4) треугольный.

33. У пациентов пожилого возраста контактный пункт

1) овальный;

2) плоскостной;+

3) точечный;

4) треугольный.

← Тест с ответами по теме «Анатомия поражения коронарных артерий по данным коронароангиографии»↑ Тесты НМО Тест с ответами по теме «Организация специализированной медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) выездными мультидисциплинарными бригадами: тестирование (по ВМР версии 13.1 от 17.11.2021)» →

Модификации препаратов класса II GV Black для композитной смолы

Эта статья следует за предыдущей статьей под названием «Принципы проектирования композитных препаратов класса II», опубликованной в журнале Oral Health в декабре 2012 г. Эта статья дополнительно иллюстрирует клиническое воплощение пяти руководящих принципов препарирование эмали и пять аксиом, определяющих препарирование дентина, для оптимизации препарирования композитов класса II (рис. 1 и 2).

Эта статья дополнительно иллюстрирует клиническое воплощение пяти руководящих принципов препарирование эмали и пять аксиом, определяющих препарирование дентина, для оптимизации препарирования композитов класса II (рис. 1 и 2).

КЛАСС II ПЕРЕШЕЧИК И ЖЕВКОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

На окклюзионной поверхности не требуется никаких изменений по сравнению с методом GV Black (GVB). Стержни по своей природе рассечены и свежевырезаны, что соответствует аксиомам эмали с № 1 по № 5. Если жевательная поверхность имеет обильные вторичные бороздки, которые, вероятно, приведут к образованию заусенцев, которые невозможно удалить с помощью финишных боров, эти области следует подвергнуть пескоструйной обработке, чтобы заусенцы были хорошо сцеплены там, где их невозможно обработать, соблюдая, таким образом, аксиому №1 эмали.

ЗАМЕНЕННЫЕ КОЛПАЧКИ: СЕЛЕКТИВНЫЕ СКАСКИ

Обувные бугры обычно помещаются в толстую эмаль. Как видно на рисунках 3 и 4, количество концов стержней, соединенных скосами под разными углами, коррелирует с толщиной эмали. Очень толстая эмаль, обнаруженная в коронковой трети зуба, способствует обильному обнажению конца стержня и требует минимального снятия фаски (всего шесть градусов). Первоначальное вправление фиссурным бором на постоянную глубину 1,5-2 мм следует за проникающими надрезами в треугольный гребень, сделанными твердосплавным бором 330 (Beaver Jet, Sybron Kerr) (рис. 5). Это следует из аксиомы № 3 дентина. Край башмака идеализируется до линейного, обрабатываемого края с помощью 12-лезвийного чистового бора из карбида 7406 (Beaver Jet, Sybron/Kerr) (рис. 6). Либо конусность бора, либо угол наклона наконечника определяют степень скоса. По мере опускания туфельки язычная или щечная стенка и эмаль истончаются, скос увеличивается, пока не достигнет 45 градусов в ЦЭГ (рис. 4). Больший скос в 60 градусов полезен только спереди, где первостепенное значение имеет косметическое сглаживание.

Очень толстая эмаль, обнаруженная в коронковой трети зуба, способствует обильному обнажению конца стержня и требует минимального снятия фаски (всего шесть градусов). Первоначальное вправление фиссурным бором на постоянную глубину 1,5-2 мм следует за проникающими надрезами в треугольный гребень, сделанными твердосплавным бором 330 (Beaver Jet, Sybron Kerr) (рис. 5). Это следует из аксиомы № 3 дентина. Край башмака идеализируется до линейного, обрабатываемого края с помощью 12-лезвийного чистового бора из карбида 7406 (Beaver Jet, Sybron/Kerr) (рис. 6). Либо конусность бора, либо угол наклона наконечника определяют степень скоса. По мере опускания туфельки язычная или щечная стенка и эмаль истончаются, скос увеличивается, пока не достигнет 45 градусов в ЦЭГ (рис. 4). Больший скос в 60 градусов полезен только спереди, где первостепенное значение имеет косметическое сглаживание.

НАНЕСЕНИЕ «МОКРОЙ ПАКЕТКИ» ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗУПРЕЧНОЙ КРАЯ КОРОНАЛЬНОЙ КОРОНКИ

Ключ к созданию невидимого башмака или края со скошенной кромкой под углом 45 градусов (рис. 7 и 8) заключается в экструдировании небольшого количества текучей композитной смолы на склеенный и матричный финишную линию, расчешите ее, а затем удалите большую часть текучего, очистив кисточку марлей. Без отверждения текучей массы наносится окончательная смола и «влажно упаковывается», чтобы закрыть края башмака. Любое текучее вдавливание в основную часть реставрации также удаляется кистью, а затем полимеризуется. Уменьшение объема текучей массы, смешанной с реставрационной массой, поддерживает наилучшие физические свойства окончательной реставрации.

7 и 8) заключается в экструдировании небольшого количества текучей композитной смолы на склеенный и матричный финишную линию, расчешите ее, а затем удалите большую часть текучего, очистив кисточку марлей. Без отверждения текучей массы наносится окончательная смола и «влажно упаковывается», чтобы закрыть края башмака. Любое текучее вдавливание в основную часть реставрации также удаляется кистью, а затем полимеризуется. Уменьшение объема текучей массы, смешанной с реставрационной массой, поддерживает наилучшие физические свойства окончательной реставрации.

Этот метод показан только в том случае, если доступ к десне безопасен и есть место для чистовой ротационной обработки, так как при этом легко образуются выступы и заусенцы. Интерпроксимально нездоров.

СКАСКИ ПОД 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ CEJ ДЕСЕННЫХ КРАЕВ ПРИ БОЛЬШИХ ПОРАЖЕНИЯХ, MODBS, ОТКРЫТЫЕ И БОЛЬШИЕ КОРОБКИ КЛАССА II:

Часто вблизи CEJ (рис. 7–12) 45-градусный скос с использованием бора 7406 становится недоступным . Вместо этого его можно установить с помощью конического алмаза для препарирования коронки с профилем «кюретаж», например, 0816.08C (Neo Diamond) (рис. 9).). Этот бриллиант быстро режется легким прикосновением. Затем препаровку полируют карбидом для финишной обработки коронки с соответствующим профилем, h384K.018 (Brasseler) (рис. 10), чтобы устранить трещины в эмалевых стержнях. Этот край очень эффективен в качестве финишной линии щечного края MODB (рис. 11 и 12) или язычного края MODL (рис. 13-17). Этот скос под углом 45 градусов связан с необходимостью выдерживать высокие силы сокращения, создаваемые большой массой смежной пластмассы, по сравнению с меньшим количеством оставшейся ткани зуба (аксиома эмали № 5). Несмотря на тщательное увеличение, при меньших скосах можно увидеть трещины и белые линии. Край под углом 45 градусов вблизи CEJ требует небольшой дополнительной лицевой поверхности и обеспечивает максимальную площадь склеиваемой поверхности конца стержня, обеспечивая при этом приятный эстетический переход от смолы к зубу.

Вместо этого его можно установить с помощью конического алмаза для препарирования коронки с профилем «кюретаж», например, 0816.08C (Neo Diamond) (рис. 9).). Этот бриллиант быстро режется легким прикосновением. Затем препаровку полируют карбидом для финишной обработки коронки с соответствующим профилем, h384K.018 (Brasseler) (рис. 10), чтобы устранить трещины в эмалевых стержнях. Этот край очень эффективен в качестве финишной линии щечного края MODB (рис. 11 и 12) или язычного края MODL (рис. 13-17). Этот скос под углом 45 градусов связан с необходимостью выдерживать высокие силы сокращения, создаваемые большой массой смежной пластмассы, по сравнению с меньшим количеством оставшейся ткани зуба (аксиома эмали № 5). Несмотря на тщательное увеличение, при меньших скосах можно увидеть трещины и белые линии. Край под углом 45 градусов вблизи CEJ требует небольшой дополнительной лицевой поверхности и обеспечивает максимальную площадь склеиваемой поверхности конца стержня, обеспечивая при этом приятный эстетический переход от смолы к зубу. Вблизи окклюзионной поверхности след 45-градусного скоса излишне разрушает эмаль (рис. 3). Размещение «мокрой упаковки» с полями под углом 45 градусов снова выгодно.

Вблизи окклюзионной поверхности след 45-градусного скоса излишне разрушает эмаль (рис. 3). Размещение «мокрой упаковки» с полями под углом 45 градусов снова выгодно.

ПОЛЯ 60 ГРАДУСОВ

Поля 60 градусов, иногда называемые «Бесконечные поля», предназначены для эстетического смешивания лицевых поверхностей. Вблизи ЦЭГ жевательных зубов эстетическая выгода от скоса 60 градусов относительно 45 градусов незначительна. По мере того, как фаски становятся более крутыми, начинают возникать трудности с адаптацией смолы к тонкой, остроугольной границе между матрицей и зубом, что приводит к образованию пузырьков и пустот. Размещение мокрой упаковки является эффективным, но лучшие результаты достигаются со скосами под углом 60 градусов или более, которые достигаются от руки до матричной обработки.

КОРОБКА ДЛЯ КЛАСС II

Клиническими целями в упаковке для Класса II являются: создание скошенных краев эмали, открытый проксимальный контакт без ятрогенного риска, сохранение эмали, размещение краев, которые можно восстановить с помощью обычных секционных матриц, и обеспечение безопасной окончательной обработки. Для секционных матриц это обычно означает, что поля блока не могут значительно выходить за углы линий.

Для секционных матриц это обычно означает, что поля блока не могут значительно выходить за углы линий.

КАКОВ ПРАВИЛЬНЫЙ СКАС ДЛЯ ПРОКСИМАЛЬНОЙ СТЕНКИ?

Какие инструменты следует использовать для проксимальных стенок класса II для достижения этих целей? Выбор фаски для проксимальных стенок идет по натянутому канату. Коробка должна иметь достаточную ширину, чтобы безопасно разорвать контакт, обеспечить чистовую обработку дисками, борами или ручными инструментами, а также создать скошенную стенку коробки на конце стержня в соответствии с эмалевой аксиомой № 3. Недостаточная ширина препятствует правильному снятию фаски или окончательной обработке, что, вероятно, сокращает срок службы реставрации, в то время как избыточная ширина излишне поглощает зуб и более заметно обнажает края.

Идеальный скос, соответствующий аксиоме №3, должен составлять шесть градусов; см. предыдущую статью для более подробного обсуждения этого вопроса. В эмали толщиной 1 мм, по сравнению с эквивалентной амальгамой, при простом нарушении контакта ручными инструментами с торцевым краем шестиградусная проксимальная стенка расширяет коробку в проксимальном направлении на 0,1 мм. Обоснование, геометрия и расчеты, лежащие в основе этого, обсуждаются в предыдущей статье «Принципы проектирования композитных препаратов класса II» (см. также рис. 4).

Обоснование, геометрия и расчеты, лежащие в основе этого, обсуждаются в предыдущей статье «Принципы проектирования композитных препаратов класса II» (см. также рис. 4).

Ниже описаны два метода скашивания консервативных проксимальных стенок: «Диски» и «Срез снаружи-внутрь».

НАЧАЛЬНЫЕ КОРОБКИ: РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ДИСКИ

Самое узкое удлинение коробки может быть достигнуто путем истончения краевого гребня внутри фиссурным бором и разрыва контакта с ручными инструментами. Затем с помощью диска с жесткой пластиковой подложкой (3M Soflex, средней зернистости) придают скос в шесть градусов стенке коробки, работая от угла десневой/проксимальной линии к окклюзионной поверхности (рис. 18). Умеренная скорость (6000 об/мин) используется в контругловой муфте, с управлением двумя руками в целях безопасности и с осторожностью, чтобы избежать заедания диска и выхода из-под контроля (рис. 19).). Обратите внимание, что эмаль в проксимальной части становится тоньше по мере приближения к деснево-проксимальному углу линии. Следовательно, он легче режется диском, чем более толстая стенка эмали вблизи окклюзионной поверхности. Таким образом, развивающийся десневой скос часто больше, чем достигнутый в направлении окклюзионной поверхности.

Следовательно, он легче режется диском, чем более толстая стенка эмали вблизи окклюзионной поверхности. Таким образом, развивающийся десневой скос часто больше, чем достигнутый в направлении окклюзионной поверхности.

Желательная корреляция между техникой и результатом. Больше стержневых концов обнажается в нижней части стенки, в углу деснево-проксимальной линии, что является слабым и уязвимым местом. Время, необходимое для дискования, составляет менее минуты на одну реставрацию.

СРЕДНИЕ КОРОБКИ: СКАСКА «СНАРУЖИ-ВНУТРЬ» С ПОМОЩЬЮ БОРА 169L

Когда кариес сдвигает проксимальную стенку коробки дальше к углам линии, но не до такой степени, как фиссурный бор 1156 или 1157 (Jet Beavers, Sybron/Kerr) может очистить контакт, для разрыва контакта можно использовать бор 169L (Jet Beavers, Sybron/Kerr). Вместо того, чтобы резать изнутри препарирования, бор размещают снаружи в желаемой точке выхода из стенки, начиная с окклюзионной границы коробки и срезая под углом к выкопанной внутренней форме (рис. 20). Апикальная треть этого бора (0,35 мм в диаметре) значительно меньше, чем 56 se

20). Апикальная треть этого бора (0,35 мм в диаметре) значительно меньше, чем 56 se

боры Риса диаметром 1,0 мм. Это сокращает минимально возможное удлинение коробки с сегодняшним роторным вооружением. Его главное преимущество заключается в том, что он позволяет избежать ятрогенного потенциала, связанного с обратным подходом (разрезанием наружу изнутри препарирования). Нет риска случайного контакта с соседним зубом. Недавнее исследование, опубликованное в Clinician’s Report, ноябрь 2012 г., показало, что 40% соседних зубов надрезаются или повреждаются во время препарирования класса II с использованием традиционной техники.

Делают один или два последовательных надреза, опускаясь до желаемой глубины десны, используя апикальную треть бора. При наведении на выкопанную полость можно безопасно разорвать контакт и определить стенку (рис. 20-22). Типичное удлинение после выполнения разрезов «снаружи внутрь» показано на мезиальной поверхности премоляра на рис. 23. Обратите внимание, что для достижения режущей эффективности, наблюдаемой при использовании боров большего диаметра, этот очень тонкий бор должен быть очень острым. После уныния требуется значительное давление, что сводит на нет безопасность этого подхода. Для оптимизации безопасности необходимы как новый бор, так и концентрический наконечник. 1169L-бор уступает 169L по тактильному контролю этого шага, так что угол проксимально-десневой линии скругляется другими средствами. Время, необходимое для резки «снаружи-внутрь», составляет менее минуты на одну реставрацию.

После уныния требуется значительное давление, что сводит на нет безопасность этого подхода. Для оптимизации безопасности необходимы как новый бор, так и концентрический наконечник. 1169L-бор уступает 169L по тактильному контролю этого шага, так что угол проксимально-десневой линии скругляется другими средствами. Время, необходимое для резки «снаружи-внутрь», составляет менее минуты на одну реставрацию.

БОЛЬШАЯ КОРОБКА, СКАСКА С ПОМОЩЬЮ 1156/7

Если предыдущая реставрация достаточно широка для прохождения фиссурного бора, такого как 1156 или 1157 (Beaver Jet, Sybron/Kerr), можно вырезать скошенную стенку (рис. 24). ) либо «снаружи-внутри», либо «изнутри-наружу». Это занимает не больше времени, чем обычное лечение.

ДЕСЕННОЕ ДНО ПРИ НАЧИНАЮЩЕМ ИЛИ УМЕРЕННОМ ПОРАЖЕНИИ: КОНТРАКЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Последняя поверхность, которую следует обсудить, это десневое дно. Подготовка коробки начинается по методике GVB с бора 1157. Проксимальные стенки очищают любым из рассмотренных выше способов. Десневое дно устанавливается в дентине на желаемой высоте, но десневая эмаль остается неразрезанной, как показано в мезиальной рамке на рис. 23. «рваное» десневое дно теперь обтачивают бором 56. Строгание проводится с осторожностью от стены к стене, на которой может быть остаточный кариес ЦЭГ, выявленный с помощью детектора кариеса (Kuraray) (рис. 25), и часто неровный после использования фиссурного бора с куполообразным концом. В то время как боры с куполообразным концом создают круглую внутреннюю форму, уменьшая внутреннее напряжение (аксиома дентина № 2), они не эффективны для безопасного определения чистого линейного десневого края. До строгания пол может быть неоднородным, а оставшаяся эмаль может быть ослаблена (рис. 26). Бор 56 (рис. 27) вставляется в наименьшую из коробок и достигает десневого края, не распространяясь в межзубные промежутки, чтобы избежать нежелательного ятрогенного контакта с соседним зубом. Таким образом, чистый и линейный десневой край на 90 градусов относительно длинной оси зуба достигается легко и безопасно.

Десневое дно устанавливается в дентине на желаемой высоте, но десневая эмаль остается неразрезанной, как показано в мезиальной рамке на рис. 23. «рваное» десневое дно теперь обтачивают бором 56. Строгание проводится с осторожностью от стены к стене, на которой может быть остаточный кариес ЦЭГ, выявленный с помощью детектора кариеса (Kuraray) (рис. 25), и часто неровный после использования фиссурного бора с куполообразным концом. В то время как боры с куполообразным концом создают круглую внутреннюю форму, уменьшая внутреннее напряжение (аксиома дентина № 2), они не эффективны для безопасного определения чистого линейного десневого края. До строгания пол может быть неоднородным, а оставшаяся эмаль может быть ослаблена (рис. 26). Бор 56 (рис. 27) вставляется в наименьшую из коробок и достигает десневого края, не распространяясь в межзубные промежутки, чтобы избежать нежелательного ятрогенного контакта с соседним зубом. Таким образом, чистый и линейный десневой край на 90 градусов относительно длинной оси зуба достигается легко и безопасно. Существует небольшая вероятность того, что бор упадет с пола апикально в десневую амбразуру, а также существует ограниченный риск контакта с соседним зубом. Полученный десневой край (рис. 28) не скошен. Таким образом, аксиомы эмали № 2 и № 3 нарушаются.

Существует небольшая вероятность того, что бор упадет с пола апикально в десневую амбразуру, а также существует ограниченный риск контакта с соседним зубом. Полученный десневой край (рис. 28) не скошен. Таким образом, аксиомы эмали № 2 и № 3 нарушаются.

Тем не менее, ни один из известных ротационных боров в коробках малого и среднего размера не обеспечивает безопасного скоса дна десны под углом от 6 до 12 градусов. Любой бор с двойным скосом на кончике от 6 до 12 градусов слишком велик в диаметре, чтобы эффективно обрабатывать формирующуюся коробку или безопасно аппроксимировать соседний зуб. И наоборот, любой бор, достаточно маленький, чтобы его можно было безопасно установить, рискует нежелательным смещением от десневого края к десне.

ДЕСНЕВАЯ КОРОБКА: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЖЕЛАНИЕ

Чтобы теория соответствовала практике, ультразвуковая насадка с безопасной стороной, трапециевидной формы, толщиной приблизительно 0,75 мм с тонким алмазным покрытием могла безопасно обработать как проксимальный, так и десневой края на скосе между ними. от 6 до 12 градусов. Потребуются как минимум две насадки, одна мезиальная, одна дистальная, возможно, маленькие и большие версии. Этот инструмент мог создать желаемые фаски на краях десны, и, если стороны также были абразивными, он мог определить и придать фаску проксимальным стенкам. К сожалению, до сих пор ультразвуковые инструменты (Kavo Soniflex) были разработаны только для непрямых процедур с гораздо большими скосами (25 градусов десневого и 30 градусов проксимального), которые излишне разрушительны для консервативного прямого препарирования.

от 6 до 12 градусов. Потребуются как минимум две насадки, одна мезиальная, одна дистальная, возможно, маленькие и большие версии. Этот инструмент мог создать желаемые фаски на краях десны, и, если стороны также были абразивными, он мог определить и придать фаску проксимальным стенкам. К сожалению, до сих пор ультразвуковые инструменты (Kavo Soniflex) были разработаны только для непрямых процедур с гораздо большими скосами (25 градусов десневого и 30 градусов проксимального), которые излишне разрушительны для консервативного прямого препарирования.

Как только будет разработано исправленное устройство, теория и практика, наконец, сцепятся на десневом краю, как две половинки молнии. В то же время следующая техника является целесообразной и показала минимальный повторный кариес десны за пятнадцатилетний период клинической практики. Автор называет эту методику «инструментированием десны, управляемым контракцией».

При использовании острого серповидного скейлера H6/7 из-под края (рис. 31) целостность десневого края подвергается движениям вверх, пытаясь вдавить эмалевые стержни в коробку, имитируя силы полимеризации сокращение. В клинической практике видно, что хрупкие стержни освобождаются от этих восходящих движений даже после использования обычного триммера края GVB (рис. 30). Любые возникающие в результате дефекты края повторно обтачиваются бором 56 и снова масштабируются. Как правило, после нескольких раундов этого протокола пол надежно выдерживает дальнейшее масштабирование. Она стала последовательной, матричной леской и не теряет больше стержней. Менее минуты требуется для обработки десневой эмали с помощью этой техники, используя эффективные четырехручные методы CDA для чередования между бором 56 и серповидным скейлером под углом.

31) целостность десневого края подвергается движениям вверх, пытаясь вдавить эмалевые стержни в коробку, имитируя силы полимеризации сокращение. В клинической практике видно, что хрупкие стержни освобождаются от этих восходящих движений даже после использования обычного триммера края GVB (рис. 30). Любые возникающие в результате дефекты края повторно обтачиваются бором 56 и снова масштабируются. Как правило, после нескольких раундов этого протокола пол надежно выдерживает дальнейшее масштабирование. Она стала последовательной, матричной леской и не теряет больше стержней. Менее минуты требуется для обработки десневой эмали с помощью этой техники, используя эффективные четырехручные методы CDA для чередования между бором 56 и серповидным скейлером под углом.

Однако с теоретической точки зрения этот метод явно не позволяет получить стержни с торцевым соединением, обеспечивая только прочные стороны стержня. Аксиомы эмали №2 и №3 нарушаются. Достаточно ли этого? Этот автор, основываясь на многолетних клинических наблюдениях, утверждает, что это адекватно (рис. 31), но его можно улучшить. Сопутствующий реставрационный протокол, «низкомодульная блокировка», сочетается с этим теоретически скомпрометированным препарированием и используется для сведения к минимуму эффектов усадки смолы.

31), но его можно улучшить. Сопутствующий реставрационный протокол, «низкомодульная блокировка», сочетается с этим теоретически скомпрометированным препарированием и используется для сведения к минимуму эффектов усадки смолы.

ПЕРВЫЙ ЭТАП: НИЗКОМОДУЛЬНАЯ БЛОКИРОВКА

Какой метод нанесения композита следует использовать для восстановления края десневой эмали, чтобы избежать «отделения» эмалевых стержней (когезионное разрушение) или «отслаивания» (адгезивное разрушение) интерфейс смола-эмаль? Небольшой низкомодульный (высокоэластичный) первый прирост дополняет хрупкость десневой эмали без скоса. Это достигается за счет нанесения очень тонкого слоя текучей пластмассы (толщиной 0,25 мм) на десневой край и все внутренние поверхности коробки (рис. 32). Этот слой полностью затвердевает — в два раза больше обычного времени затвердевания — до того, как будет добавлена окончательная пластмасса.1 Таким образом, десневой край укрепляется и блокируется структурно от чрезмерной контракции. Почему это указано?

Почему это указано?

Аналитически дентин является «слегка гибким» при 12 гигапаскалях (ГПа). Эмаль при 80 ГПа хрупкая. Текучие смолы обычно имеют модуль упругости (изгиб) 6 ГПа, что на 50% больше, чем у дентина. Готовые смолы обычно имеют модуль упругости в диапазоне от 8 до 12 ГПа, что примерно равно дентину, т. е. часто в два раза жестче, чем у текучих материалов. Модуль упругости сильно различается среди смол и текучих материалов (таблица 1). Подходящий текучий материал класса II первого прироста обеспечивает давление 6 ГПа, в два раза более эластичный, чем дентин, в два раза более эластичный, чем типичные гибриды/наносы, и в 13 раз более эластичный, чем эмаль. Из такого понимания модуля упругости, зависящего от продукта, становится ясно, что конечные смолы, как правило, более опасны в качестве первого приращения десны. Данные об эластичности можно получить у производителей по запросу.

Текучий прирост связывает воедино все пространственные элементы в нижних пяти процентах коробки — десневую эмаль, деснево-проксимальную эмаль, десневой дентин, аксиальный дентин и проксимальный дентин, с минимально возможным сокращением

. Чтобы смягчить сильное полимеризационное усадку (обычно 4,5%), следует минимизировать текучий объем. Обратите внимание, что две стены открыты, что снижает С-фактор.

Чтобы смягчить сильное полимеризационное усадку (обычно 4,5%), следует минимизировать текучий объем. Обратите внимание, что две стены открыты, что снижает С-фактор.

Этот объединяющий эластичный элемент небольшого объема защищает тонкую и хрупкую десну и внешние углы, фиксируя их в прилегающей дентинной коробке. Это значительно увеличивает площадь склеивания, рассеивая последующие приращения на все элементы коробки, защищая тонкую эмаль как от «отслоения», так и от «отслаивания».

Следует отметить, что успеху способствуют и другие компоненты надежного составного протокола. Жидкий 37-процентный травильный раствор фосфорной кислоты находится на 95-м процентиле эффективности в области травителей2 и является более эффективным средством для очистки полостей, чем гелевые травители. К другим методам увеличения продолжительности жизни относятся: праймер для дентина, содержащий ВАЦ для противодействия деградации MMP гибридизованного коллагена3, очень гидрофобный адгезив с устойчивой кривой деградации, установленной после шести лет термоциклирования4, смолы, нагретые до 54°C, уменьшающие усадку и улучшающие физические свойства ,5 и отверждение при мощности 2200 мВт для удвоения нормального времени отверждения с помощью глубоко проникающего плазменно-дугового полимеризирующего света (Sapphire Curing Light, Denmat) для обеспечения максимальной фотоконверсии. расстояние увеличивается.1 Многие текучие материалы требуют более длительного времени отверждения, даже на коротких расстояниях. Это можно проверить с помощью тестового отверждения в присутствии пациента при критериальной толщине пластины 2–3,5 мм (рис. 33). Наконец, при глубине коробки более 6 мм текучий6 двойного отверждения заменяется светоотверждаемым, покрывая адгезив двойного отверждения с известной совместимостью.7,

расстояние увеличивается.1 Многие текучие материалы требуют более длительного времени отверждения, даже на коротких расстояниях. Это можно проверить с помощью тестового отверждения в присутствии пациента при критериальной толщине пластины 2–3,5 мм (рис. 33). Наконец, при глубине коробки более 6 мм текучий6 двойного отверждения заменяется светоотверждаемым, покрывая адгезив двойного отверждения с известной совместимостью.7,

Эти методы имеют решающее значение для оптимизации результатов, но не отнимают у практикующего врача больше времени. Автор считает, что неспособность контролировать многие из вышеперечисленных параметров способствует огромному разбросу данных в лонгитюдных исследованиях выживаемости класса II. Более полное обсуждение этих аспектов, к сожалению, выходит за рамки данной статьи.

ОБСУЖДЕНИЕ

Следуя методологии, описанной в этой статье, можно разработать качественную подготовку реставраций из композитных материалов класса II в соответствии с обоснованными аксиомами. Отход от теории в области десневого края отмечен и прагматично преодолен, но необходима дальнейшая разработка инструментов, чтобы улучшить связь теории с практикой.

Отход от теории в области десневого края отмечен и прагматично преодолен, но необходима дальнейшая разработка инструментов, чтобы улучшить связь теории с практикой.

По мнению и опыту автора, хорошо изолированное, правильно сформированное препарирование, соединенное с подходящей конечной смолой и окончательно отвержденное, обеспечивает удовлетворительный срок службы композитной реставрации практически любого размера и сложности. Однако из-за расхождения современных прямых методов в рамках профессии и широкого диапазона параметров смолы в настоящее время достигается большая надежность с помощью непрямых методов. К сожалению, в Северной Америке многие пациенты никогда не смогут позволить себе непрямую стоматологию. Основная часть неразвитого мира также никогда не получит лабораторных реставраций. Что мы предлагаем этим пациентам сегодня?

Стоматологам во всем мире необходимо разработать согласованную методику для композитных материалов. Стандартизация метода необходима для обеспечения стандарта лечения. Подготовка является логичной отправной точкой на пути к постоянству и долговечности и не допускает изменчивости продукта. Предыдущие концепции, инструментарий и процесс доказали свою надежность в руках автора и членов его учебных клубов и предлагаются для профессиональных дебатов и дальнейших исследований. OH

Подготовка является логичной отправной точкой на пути к постоянству и долговечности и не допускает изменчивости продукта. Предыдущие концепции, инструментарий и процесс доказали свою надежность в руках автора и членов его учебных клубов и предлагаются для профессиональных дебатов и дальнейших исследований. OH

Доктор Питер Уолфорд, DDS, FCARDP, McGill 1975, www.peterwalforddentistry.com занимается частной практикой в Британской Колумбии и руководит учебными клубами по технике композитных материалов. Свяжитесь с [email protected]

Oral Health приветствует эту оригинальную статью.

ССЫЛКИ :

1. Кори А. Феликс, бакалавр наук (с отличием), магистр Ричард Б.Т. Цена, BDS, DDS, MS, FDS RCS (Эдин), PhD • Пантелис Андреу, PhD. Влияние сокращенного времени воздействия на микротвердость 10 композитов на основе смол, отвержденных мощными светодиодами и полимеризационными лампами QTH.

2. Summitt and Robbins, 5-е издание, таблица 8-3, стр. 214, Quintessence Publishing.

214, Quintessence Publishing.

3. Л.Н., Чжан Л., Цзяо К., М.К., Ли Ф., Дин Ю.С., Ван Д.Ю., Ван Тай Ф.Р., Чен Дж.Х. Локализация MMP-2, MMP-9, TIMP-1 и TIMP-2 в коронковом дентине человека Journal of Dentistry, Volume 39, Issue 8, 2011, 536-542.

4. All-Bond III, личная переписка, Bisco Dental.

5. Композитный обогреватель Calset, www.addent.com.

6. Starfill 2B, www.danvillematerials.com

7. Ежегодник исследования реальности, 2012, стр. 134.-137.

5: Основы препарирования зубов и защиты пульпы

Большая часть научных основ методов препарирования зубов была представлена Блэком. 1 Модификации принципов препарирования зубов Блэка произошли под влиянием Броннера, Маркли, Дж. Стурдеванта, Соквелла и К. Стурдеванта; от совершенствования реставрационных материалов, инструментов и методов; и от расширения знаний и применения профилактических мер для кариеса. 2–6

В прошлом большинство препаровок зубов представляли собой точные процедуры, обычно приводившие к одинаковой глубине, определенной форме стенки и определенной краевой конфигурации.