Скученность зубов — статья от стоматологической клиники «Ионика»

Содержание

Особенности

Причины

Осложнения

Лечение

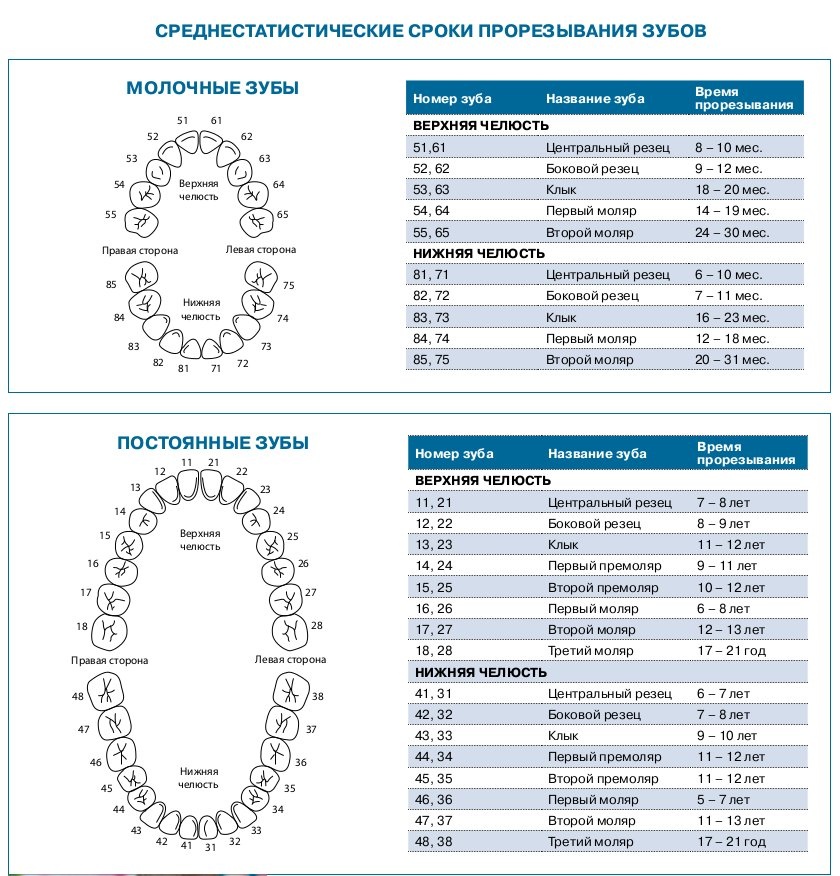

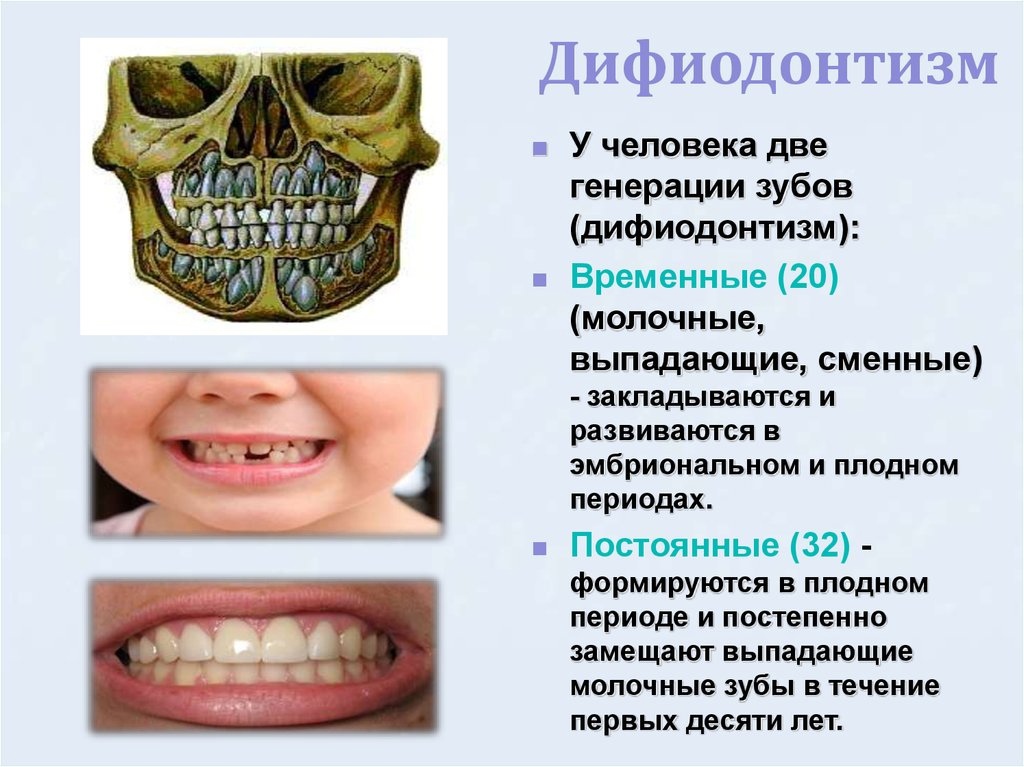

Скученность зубов является самым распространенным синдромом зубочелюстных аномалий. По данным мировой статистики, он наблюдается у более трети детей и около 70% взрослых. Патология тесного расположения зубов может выявиться как на этапе молочных зубов, так и при прорезывании постоянных. Выходит, что миллионы людей живут с этой проблемой, которая может не приносить никакого дискомфорта, кроме эстетического. Однако стоматологии настоятельно рекомендуют исправлять подобное положение зубов, чтобы не только вернуть красоту улыбки, но и не усугубить ситуацию.

Скученность зубов — это патология, которую характеризуют:

По степени тяжести скученность зубов может быть:

-

легкой — скученность на одной челюсти составляет около 2-3 мм, искривлены не более 2-3 зубов;

-

средней — смещение достигает 4-65мм;

-

тяжелой — более 6 мм, смещено много зубов, что хорошо заметно окружающим;

-

очень тяжелой – дефицит места в зубной дуге достигает 7-8 мм, нарушение положение всех или почти всех зубов.

Причины

Маленькая челюсть. Прежде всего сказываются вредные детские привычки и особенности развития: инфантильный тип глотания, ротовое дыхание, долгое сосание пустышки или бутылочки, неправильное питание, преобладание мягкой пищи, отсутствие жевательной нагрузки. Также недоразвитие челюстной кости может быть вызвано ранней потерей молочных зубов и долгим отсутствием на их месте постоянных, наследственностью, внутриутробными нарушениями.

Сужение зубных дуг. Возникает из-за дисфункции мягких тканей, причинами которой, в свою очередь, могут стать гормональные нарушения, травмы, нарушения обмена веществ, наследственность, неправильный прикус.

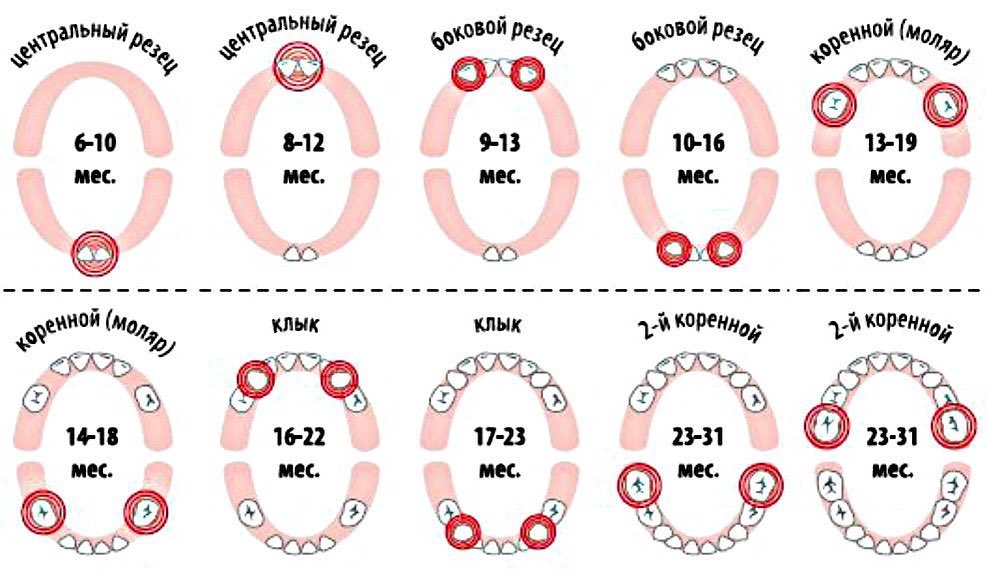

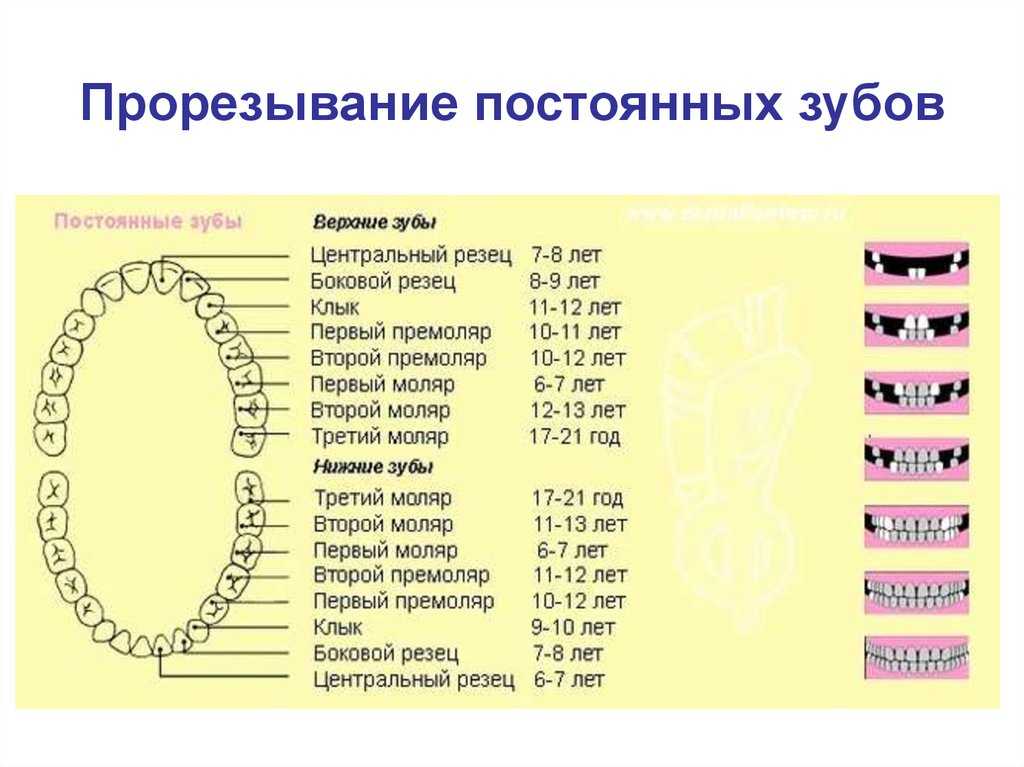

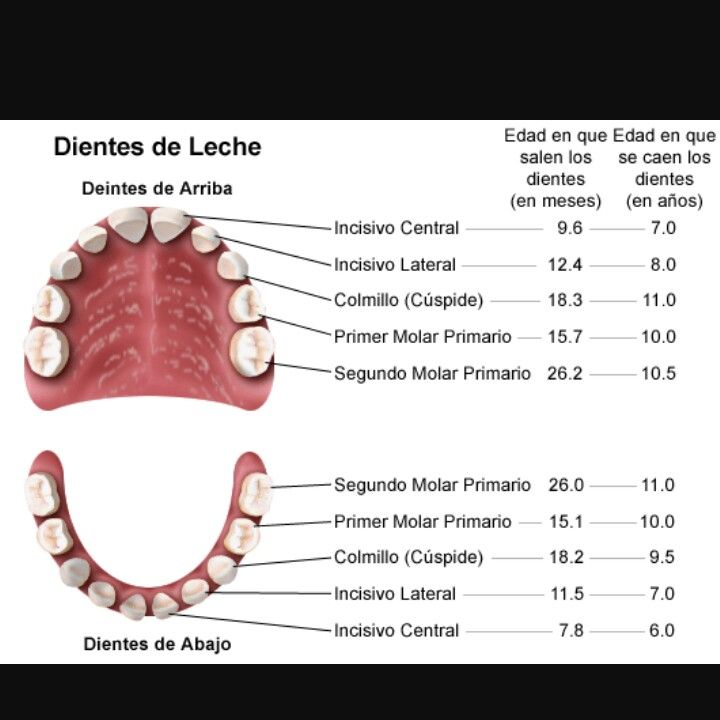

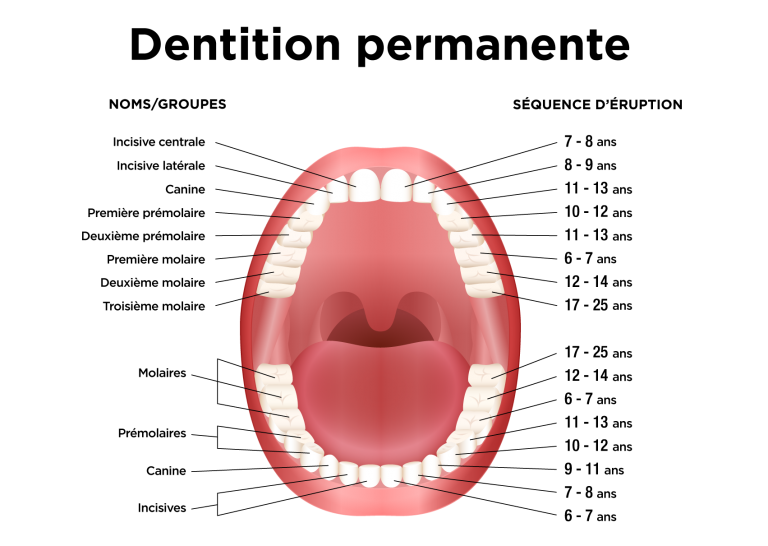

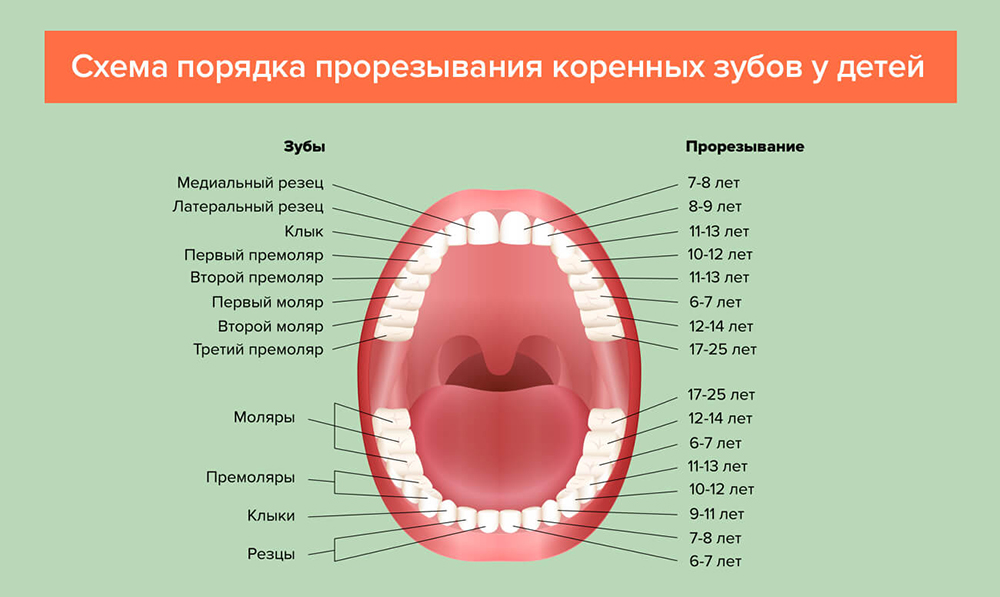

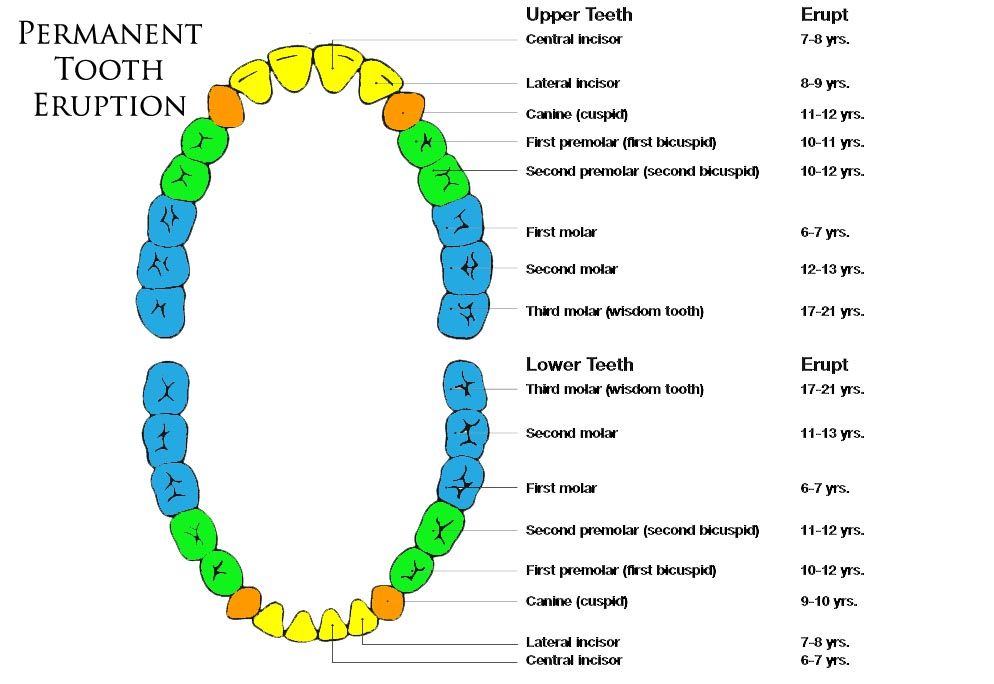

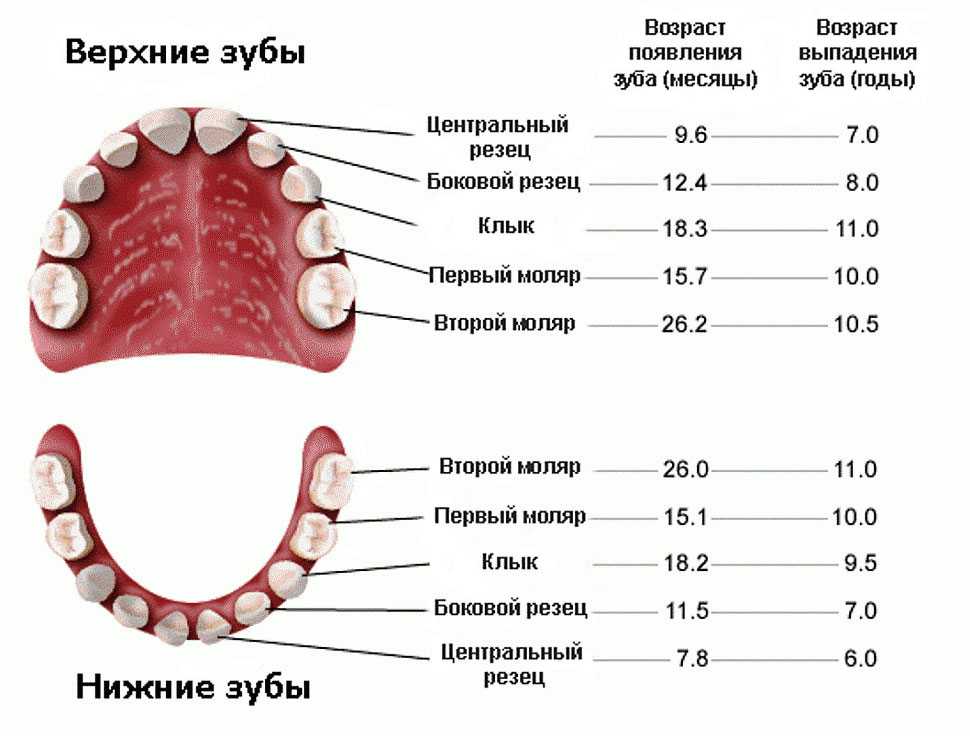

Слишком быстрая смена зубов (до 6-7 лет). Кости челюстей «не успевают» за ростом постоянных зубов, поэтому им не хватает места. Достоверно неизвестно, почему у некоторых детей замена молочных зубов на коренные происходит раньше положенного. Эта особенность обусловлена индивидуальными аномалиями формирования и прорезывания зубов.

Эта особенность обусловлена индивидуальными аномалиями формирования и прорезывания зубов.

Патологический рост зубов. «Восьмерки», или третьи моляры, прорезываются достаточно поздно, в 16-27 лет, и им часто уже не хватает места. В процессе роста они сдвигают соседние моляры и толкают весь ряд, из-за чего может возникнуть скученность зубов. Другие провоцирующие факторы – гипердентия, или сверхкомплектные, лишние зубы, и макродентия — увеличение размеров одного или нескольких зубов.

Осложнения

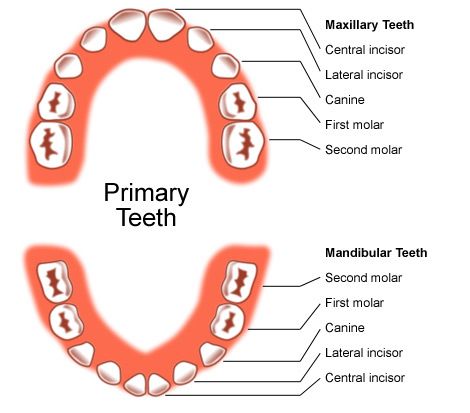

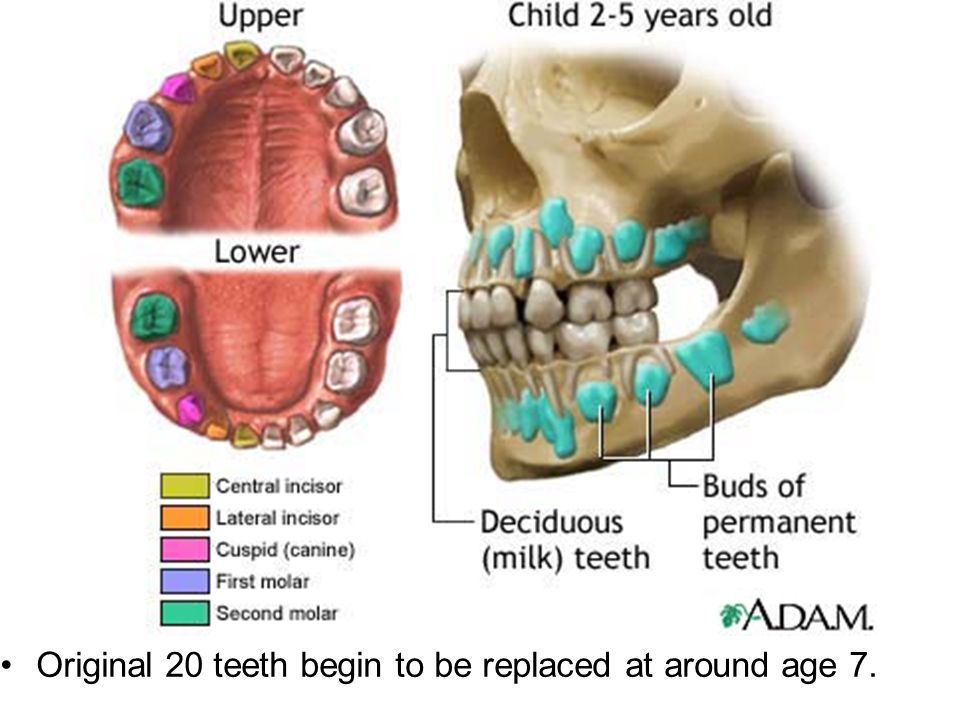

Первые признаки скученности зубов можно заметить в раннем детском возрасте, еще на молочных зубах: если между ними нет промежутков, то, скорее всего, для постоянных зубов места будет слишком мало. Без своевременного лечения по мере взросления ситуация ухудшится и появятся осложнения.

Кариес. Тесно расположенные, нагроможденные друг на друга зубы сложно вычищать, поэтому в труднодоступных местах скапливается налет, часто образуется зубной камень и возникает кариес, нередко в скрытой форме. Невовремя выявленное поражение зубов делает их лечение невозможным и приводит к удалению, а нехватка нескольких зубных единиц начинает негативно сказываться на пережевывании пищи и работе желудочно-кишечного тракта.

Невовремя выявленное поражение зубов делает их лечение невозможным и приводит к удалению, а нехватка нескольких зубных единиц начинает негативно сказываться на пережевывании пищи и работе желудочно-кишечного тракта.

Воспаления мягких тканей. Распространение зубного камня влечет за собой воспалительные процессы в пародонте: пародонтит, абсцессы, периостит (воспаление надкостницы) и др. Отсутствие своевременного лечения может привести к поражению периодонта (глубоких тканей вокруг корня зуба), кровоточивости, рецессии десен, подвижности и выпадению зубов, развитию периостита и лимфаденита.

Усиление скученности. Скученность зубов может усиливаться по мере взросления человека, так как связочный аппарат зуба становится менее устойчивым.

Травматический прикус. Неправильно смыкание смещенных зубов нарушает баланс жевательной нагрузки. Как итог – повышенная чувствительность и стираемость зубной эмали.

Лечение

Начинать лечение скученности зубов необходимо как можно раньше, особенно если причиной патологии стало недостаточное развитие челюсти. Аномалии, вызванные особенностями строения и развития челюсти, тяжело поддаются коррекции, поэтому важно обратиться к ортодонту, пока челюстные кости сформировались не до конца. Оптимальным является возраст 4-5 лет.

В случае недостатка места в зубном ряду и/или невозможности проведения ортодонтического лечения (заболевания твердых тканей зубов, заболевания пародонта, отказ пациента от ортодонтического лечения и проч.) могут применяться различные методики:

-

сепарация – шлифовка контактных поверхностей зубов, что позволяет снять до 0,5 мм эмали с каждого зуба и таким образом высвободить место в ряду. В сумме можно получить до 4 мм свободного места, что оказывается достаточным для устранения скученности зубов легкой степени.

Главное условие – здоровые зубы с крепкой эмалью и максимальная их сохранность при проведении шлифовки;

-

экстракция – удаление зубов. В некоторых тяжелых случаях скученности зубов или явной нехватки ширины челюсти требуется удаление зубов в ряду, и первыми кандидатами становятся третьи моляры, или «восьмерки». Так же поступают со сверхкомплектными или аномально большими зубами. Если убрать «восьмерки» оказывается недостаточно, ортодонты могут рекомендовать удалить «четверки» или «пятерки». В итоге высвобождается до 6-8 мм в зубном ряду, что позволяет устранить скученность зубов 3 и 4 стадии.

-

виниры – альтернативный ортопедический вариант коррекции легких форм скученности. Эти накладки на зубы сами по себе не исправляют их положение, но могут маскировать незначительные дефекты зубного ряда, например, небольшой сдвиг зуба вглубь. Лечение происходит оперативно, и уже в день установки виниров скученность зубов удается устранить.

Определить, какой именно подход подойдет в конкретном случае, помогают рентгеновские снимки — телерентгенограмма и компьютерная томография. По ним ортодонт определяет объем и состояние костной ткани, тип десны, а на основе этих сведений составляет план перемещения зубов.

Вернуться к списку статей

Разгадан механизм регуляции роста коренных зубов • Елена Наймарк • Новости науки на «Элементах» • Молекулярная биология, Медицина, Эволюция

Финские ученые разгадали механизм регуляции роста коренных зубов млекопитающих. Оказалось, что темпы роста и размер моляров зависят от количества белка-активатора, который выделяется клетками челюсти, и белка-ингибитора, который выделяется растущим зубом. Таким образом, каждый растущий зуб определяет размер последующего. Это удалось подтвердить экспериментами и данными по соотношению зубов у мышиных грызунов.

Примерно год назад появилось сообщение о том, что японским ученым удалось вырастить в пробирке зуб и потом вживить его в челюсть 8-недельному мышонку (см. Takashi Tsuji et al. The development of a bioengineered organ germ method // Nature Methods. 2007. V. 4. P. 227–230). Зуб отлично прирос, то есть в нем сформировались кровеносные сосуды, нервы, необходимые для функционирования нормального живого зуба. Всем ясно, какие перспективы у этого эксперимента. Он показывает принципиальную возможность замены потерянного зуба на его выращенный в пробирке аналог.

Takashi Tsuji et al. The development of a bioengineered organ germ method // Nature Methods. 2007. V. 4. P. 227–230). Зуб отлично прирос, то есть в нем сформировались кровеносные сосуды, нервы, необходимые для функционирования нормального живого зуба. Всем ясно, какие перспективы у этого эксперимента. Он показывает принципиальную возможность замены потерянного зуба на его выращенный в пробирке аналог.

Но, естественно, от принципиальной возможности до практического исполнения в рядовой клинике лежит долгий научный путь. Один из ключевых вопросов — как управлять процессом формирования зуба. Для этого нужно в деталях понять, как регулирует рост зуба сам организм млекопитающего. Известно, что развитием зуба управляет целый блок генов, которые экспрессируются и в челюсти, и в самом зубе. Однако генные механизмы регуляции одонтогенеза (то есть развития зубов) пока в точности не известны. Кроме того, ученые не склонны всю регуляторику сваливать на гены.

Группа финских ученых, работающих в Институте биотехнологии Хельсинкского университета и на факультете экологии и эволюции Университета штата Нью-Йорк в Стони-Бруке (США), экспериментально вывела алгоритм регуляции развития коренных зубов, который работает у всех грызунов (ученые предполагают, что вообще у всех млекопитающих).

У млекопитающих, за редким исключением, имеется по три коренных зуба справа и слева в верхней и нижней челюсти. Они развиваются всегда от центра к периферии. Сначала прорезается первый коренной зуб, затем мезенхимные клетки челюсти посылают сигнал о начале роста второго коренного зуба. И тогда от первого коренного зуба отпочковывается зачаток второго коренного зуба. Одновременно первый моляр вырабатывает биохимические факторы, тормозящие развитие второго зуба.

Таким образом, развитие второго зуба контролируется двумя противодействующим силами: силой активирующего сигнала от мезенхимы челюсти и силой тормозящего сигнала от растущего первого моляра. От их соотношения и будет зависеть размер второго зуба. На определенной стадии развития второго моляра от него отрастает назад зачаток третьего моляра. Сроки закладки этого зачатка и размер третьего моляра опять-таки зависят от силы мезенхимного активатора и тормозящего сигнала, посылаемого вторым моляром. То есть темпы роста коренных зубов и их размеры зависят от разницы между количеством активатора и ингибитора. (Косвенно об этом свидетельствует и такой факт: мутации, блокирующие фактор-ингибитор, приводят к образованию дополнительных моляров или дополнительных бугорков на коронках.)

(Косвенно об этом свидетельствует и такой факт: мутации, блокирующие фактор-ингибитор, приводят к образованию дополнительных моляров или дополнительных бугорков на коронках.)

Развивающийся зуб определяет судьбу следующего за ним зуба, а тот, в свою очередь контролирует судьбу следующего. И не требуется никаких особых наборов генов на каждый зуб. Теоретически, для регуляции развития всех моляров достаточно двух генов: один отвечает за количество мезенхимного активатора, а другой включает выработку ингибитора в развивающемся зубе. В действительности, при росте зубов работает не один такой ингибитор, а несколько, например эктодин (Ectodin) и фоллистатин (Follistatin).

Чтобы доказать этот гипотетический каскадный механизм регуляции формирования моляров, были выполнены остроумные эксперименты. Суть их состоит в следующем. Зачатки эмалевого органа мышей — зачаточная ткань, из которой развиваются зубы у млекопитающих, — выращивали в культуре (см. обзор о культивировании зубов млекопитающих «Зубы из пробирки»). Зубные зачатки первого моляра, как и положено, отпочковали второй моляр. В этот момент зачаток второго моляра отделили от первого, и он дальше развивался самостоятельно. Осталось сравнить скорости развития второго моляра у неотделенных и отделенных вторых моляров и сроки закладки третьих моляров.

Зубные зачатки первого моляра, как и положено, отпочковали второй моляр. В этот момент зачаток второго моляра отделили от первого, и он дальше развивался самостоятельно. Осталось сравнить скорости развития второго моляра у неотделенных и отделенных вторых моляров и сроки закладки третьих моляров.

По идее, отделенные вторые моляры должны расти быстрее, потому что на них не действуют ингибиторы первого моляра. Как и предполагалось, отделенные зачатки вторых моляров развивались быстрее и становились больше, чем те, что находились в паре с первым моляром. Также у них и закладка третьих моляров происходила на несколько дней раньше, чем у пары первый—второй моляр. Третьи моляры, спаренные с отделенными вторыми молярами, тоже достигали сравнительно больших размеров, чем их аналоги в нормальной триаде моляров. Ясно, что как только устранили тормозящий эффект первого моляра, рост значительно ускорился.

Ученые решили проверить, насколько приложима эта простая каскадная схема регуляция к другим представителям мышиных. Ведь если работает правило сложения активации-ингибирования, то соотношение размеров моляров не может быть случайными. Если второй моляр больше первого, то это означает, что ингибитора немного, и третий моляр будет еще больше второго. А если первый моляр большой, а второй маленький, то это означает, что ингибирование усилено, и третий моляр должен быть совсем маленький. В крайнем случае третий моляр не вырастает вовсе. Действительно, у представителей мышиных соотношение моляров хорошо укладывается в эту модель. А у бобровой крысы (Hydromys chrysogaster) имеется упомянутый крайний вариант: у нее очень большие первые моляры, маленькие вторые моляры, а третьих вообще нет.

Ведь если работает правило сложения активации-ингибирования, то соотношение размеров моляров не может быть случайными. Если второй моляр больше первого, то это означает, что ингибитора немного, и третий моляр будет еще больше второго. А если первый моляр большой, а второй маленький, то это означает, что ингибирование усилено, и третий моляр должен быть совсем маленький. В крайнем случае третий моляр не вырастает вовсе. Действительно, у представителей мышиных соотношение моляров хорошо укладывается в эту модель. А у бобровой крысы (Hydromys chrysogaster) имеется упомянутый крайний вариант: у нее очень большие первые моляры, маленькие вторые моляры, а третьих вообще нет.

Каскадная модель регуляции роста моляров объясняет одну известную, но доселе загадочную закономерность: у всех приматов второй моляр всегда занимает ровно треть молярного пространства челюсти. Относительный размер второго моляра (а — количество активатора, и — количество ингибитора) равен:

М2 / (М1 + М2 + М3) = (а/и) / [1 + а/и + (2а/и – 1)] = 1/3

Так что модель предсказывает, что относительный размер второго моляра постоянен не только у приматов, но и у всех других млекопитающих.

Несмотря на очевидную практическую значимость открытия каскадной регуляции развития зубов, авторы склонны подчеркивать скорее теоретическое значение своего открытия. Их рассуждения уводят нас в область механизмов эволюции. Эволюция распределила множество видов грызунов по различным экологическим нишам: тут и питание различной пищей, и разные местообитания. В соответствии с типами питания у них различаются и зубы.

Однако, как выяснилось, развитие и эволюцию зубов определяют не случайные мутации, «подправляющие» их форму и размер. Форму и размер зубов (читай — тип пищи) определяет жестко заданное в онтогенезе соотношение активатора и ингибитора. Так что эволюция группы идет в пределах некоторого заранее заданного диапазона разрешенных онтогенезом вариантов. При этом добавление к каскадной регуляции еще одного переключателя может перевести онтогенез на другое направление, и это будет означать появление нового большого таксона.

Идея о том, что закономерности онтогенеза канализируют (направляют) эволюцию, резко ограничивая число возможных эволюционных преобразований, развивается в фундаментальном труде И. И. Шмальгаузена Организм как целое в индивидуальном и историческом развитии (см. также: Эпигенетическая теория эволюции).

И. Шмальгаузена Организм как целое в индивидуальном и историческом развитии (см. также: Эпигенетическая теория эволюции).

Источник: K. D. Kavanagh, A. R. Evans, J. Jernvall. Predicting evolutionary patterns of mammalian teeth from development // Nature, 2007. V. 449. P. 427–433.

Елена Наймарк

Изучение роста черепа и появления зубов показывает, что время решает все

11 апреля 2018 г.

В мире млекопитающих зубы бывают самых разных форм и размеров. Их особый размер и форма — результат миллионов лет эволюционной тонкой настройки, направленной на создание зубов, которые могут эффективно расщеплять пищу в рационе животного. В результате близкородственные млекопитающие, имеющие сходное меню, как правило, имеют довольно похожие зубы. Однако исследование Университета штата Нью-Аризона предполагает, что это сходство может быть только поверхностным.

Зубы в задней части рта — коренные зубы — имеют ряд выпуклостей, гребней и канавок на жевательной поверхности. Этот сложный зубной ландшафт является продуктом пространственного расположения бугорков, которые представляют собой конические поверхностные выступы, раздавливающие пищу перед проглатыванием. Количество бугорков, их расположение, размер и форма вместе определяют общую форму или конфигурацию моляра.

Простое и прямолинейное правило развития — «каскад формирования паттерна» — достаточно сильное, чтобы объяснить огромную изменчивость конфигурации коронки коренных зубов за последние 15 миллионов лет эволюции обезьян и человека. Фото предоставлено Pixabay.com

Этот сложный зубной ландшафт является продуктом пространственного расположения бугорков, которые представляют собой конические поверхностные выступы, раздавливающие пищу перед проглатыванием. Количество бугорков, их расположение, размер и форма вместе определяют общую форму или конфигурацию моляра.

Простое и прямолинейное правило развития — «каскад формирования паттерна» — достаточно сильное, чтобы объяснить огромную изменчивость конфигурации коронки коренных зубов за последние 15 миллионов лет эволюции обезьян и человека. Фото предоставлено Pixabay.com

В ходе эволюции гоминидов (современных людей и их ископаемых предков) коренные зубы заметно изменились в своей конфигурации: у некоторых групп появились более крупные бугорки, а у других моляры развились с набором более мелких дополнительных бугорков.

Нанесение этих изменений на карту позволило нам глубже понять историю современной человеческой популяции. Это даже позволило нам идентифицировать новые ископаемые виды гоминидов, иногда по фрагментарным остаткам зубов, и реконструировать, какие виды кому ближе. Однако неизвестно, как именно некоторые популяции современных людей и некоторые виды ископаемых гоминидов развили сложные моляры с множеством бугорков разного размера, в то время как другие развили более упрощенные молярные конфигурации.

В исследовании, опубликованном на этой неделе в журнале Science Advances, международная группа исследователей во главе с Институтом происхождения человека и Школой эволюции человека и социальных изменений ASU обнаружила, что простое и понятное правило развития — «каскад паттернов» — достаточно мощное объяснить огромную изменчивость конфигурации коронки коренных зубов за последние 15 миллионов лет эволюции обезьян и человека.

«Вместо того, чтобы прибегать к большим и сложным сценариям для объяснения основных сдвигов в молярной эволюции в ходе происхождения гоминидов, мы обнаружили, что простые корректировки и изменения этого единственного правила развития могут объяснить большинство этих изменений», — сказала Алехандра Ортис, научный сотрудник Института происхождения человека (IHO) и ведущий автор исследования.

КТ-рендеринг черепа шимпанзе (слева) с увеличенным изображением виртуально удаленного коренного зуба (в центре). Внешний слой, называемый эмалью, делается прозрачным, открывая трехмерный ландшафт нижележащего дентинного ядра моляра. Расположение эмбриональных сигнальных клеток, которые будут определять будущее положение бугорка, обозначено желтыми сферами (посередине). Распределение этих сигнальных центров по дентинному ландшафту измеряется серией расстояний между бугорками (красные стрелки справа вверху), что определяет количество бугорков, которые в конечном итоге разовьются по всей коронке моляра, а также количество нанесенного на карту ландшафта. от каждого бугорка (пунктирные линии справа внизу). Изображение предоставлено: Алехандра Ортис и Гэри Шварц

За последнее десятилетие знания исследователей о развитии бугорков моляров увеличились в сотни раз. Теперь они знают, что формирование этих бугорков регулируется молекулярным процессом, который начинается на ранней эмбриональной стадии. Основываясь на экспериментальной работе на мышах, каскадная модель формирования паттерна предсказывает, что молярная конфигурация в первую очередь определяется пространственным и временным распределением набора сигнальных клеток.

Основываясь на экспериментальной работе на мышах, каскадная модель формирования паттерна предсказывает, что молярная конфигурация в первую очередь определяется пространственным и временным распределением набора сигнальных клеток.

Скопления сигнальных клеток (и их результирующие бугорки), которые развиваются раньше, сильно влияют на экспрессию бугров, которые развиваются позже. Этот каскадный эффект может привести либо к увеличению размера и количества дополнительных бугров, либо к сдерживанию их развития с образованием меньшего количества бугров меньшего размера. Было неизвестно, может ли такой простой феномен храповика в развитии объяснить огромное количество конфигураций моляров, присутствующих у предков обезьян и людей.

Используя современную микрокомпьютерную томографию и технологию цифровой обработки изображений, примененную к сотням ископаемых и современных моляров, Ортис и ее коллеги создали виртуальные карты стоматологического ландшафта развивающихся зубов, чтобы наметить точное местоположение эмбриональных сигнальных клеток, из которых развиваются бугорки моляров. К большому удивлению исследовательской группы, предсказания модели подтвердились не только для современных людей, но и для более чем 17 видов человекообразных обезьян и гоминидов, разбросанных по миллионам лет эволюции и диверсификации высших приматов.

К большому удивлению исследовательской группы, предсказания модели подтвердились не только для современных людей, но и для более чем 17 видов человекообразных обезьян и гоминидов, разбросанных по миллионам лет эволюции и диверсификации высших приматов.

«Модель работает не только для объяснения различий в базовой конструкции моляров, но также достаточно мощна, чтобы точно предсказать диапазон вариантов размера, формы и наличия дополнительных бугорков, от самых незначительных до самых экстремальных, для большинства человекообразные обезьяны, ископаемые гоминиды и современные люди», — сказал Ортис.

Эти результаты согласуются с растущим объемом работ в рамках эволюционной биологии развития, в которой утверждается, что очень простые, прямые правила развития ответственны за создание бесчисленного множества сложных зубных элементов, обнаруживаемых в зубах млекопитающих.

«Самым захватывающим результатом было то, насколько хорошо наши результаты согласуются с формирующимся представлением о том, что эволюция сложной анатомии происходит за счет небольших, тонких изменений основного инструментария развития, а не за счет крупных скачков», — сказал Гэри Шварц, соавтор исследования, палеоантрополог из МГО и доцент Школы эволюции человека и социальных изменений.

Это новое исследование согласуется с мнением о том, что простые, незаметные изменения в способах, которыми гены кодируют сложные признаки, могут привести к огромному количеству различных конфигураций зубов, которые мы наблюдаем у гоминидов и наших кузенов-обезьян. Это часть сдвига в нашем понимании того, как естественный отбор может легко и быстро создать новую анатомию, подходящую для конкретной функции.

«То, что вся эта точная, подробная информация содержится глубоко в зубах, — продолжал Шварц, — даже в зубах наших давно вымерших ископаемых родственников, просто замечательно».

«Наше исследование, демонстрирующее, что одно правило развития может объяснить бесчисленные различия, которые мы наблюдаем у млекопитающих, также означает, что мы должны быть осторожны в выводах о родстве вымерших видов на основе общей формы», — сказала Шара Бейли, соавтор и палеоантрополог из Нью-Йорка. Йоркский университет. «Становится все яснее, что сходство в форме зубов не обязательно указывает на недавнее общее происхождение», — добавил Бейли, который в 2002 году стал первым выпускником докторской диссертации, работавшим в IHO.

Развитие зубов – общий и косметический стоматолог

Это пример того, что развивается во рту типичного 6-летнего ребенка. Постоянные (взрослые) первые моляры только начинают прорезываться, как и передние зубы на нижней дуге. Коронки постоянных зубов сформированы, но корни зубов еще не сформировались. Расстояние, которое вы видите на фотографии, является нормальным. Такое расстояние между молочными (молочными) зубами позволяет прорезаться более крупным зубам взрослого человека.

Это пример того, что развивается во рту типичного 7-летнего ребенка. Постоянные (взрослые) первые моляры находятся в окклюзии, а передние зубы сверху и снизу прорезались. Расстояние между постоянными зубами нормальное, и, скорее всего, оно сократится через несколько лет, когда прорежутся другие зубы.

Это пример того, что развивается во рту типичного 8-летнего ребенка. Практически полностью сформированы корни нижних центральных (центральных) зубов и постоянных (взрослых) первых моляров. Боковые резцы (меньшие передние зубы рядом с центральными) частично прорезались, но до того, как они займут свое надлежащее положение, пройдет еще много месяцев.

Боковые резцы (меньшие передние зубы рядом с центральными) частично прорезались, но до того, как они займут свое надлежащее положение, пройдет еще много месяцев.

Это пример того, что развивается во рту типичного 9-летнего ребенка. Корни всех прорезавшихся зубов практически полностью сформированы. Боковые стороны близки к полному извержению. Непрорезавшиеся постоянные зубы продолжают растворять корни молочных зубов, что является естественным.

Это пример того, что развивается во рту типичного 10-летнего ребенка. Начинают прорезываться верхний первый премоляр и нижний клык. В этот момент нередко можно увидеть скученность зубов. При наличии скученности может быть показана консультация ортодонта.

Это пример того, что развивается во рту типичного 11-летнего ребенка. Выпали все молочные зубы; полностью развиты корни двух передних зубов и первых моляров; а остальные зубы прорежутся очень скоро.

Это пример того, что развивается во рту типичного 12-летнего ребенка.