Образование зубной эмали — «Стоматология на Марата 31»

Всем хорошо известно, какое важное значение имеет зубная эмаль для здоровья зубов. Благодаря защитным функциям зубной эмали кислотная среда в ротовой полости не разрушает дентин и не проникает в пульповую камеру, состоящую из большого количества нервных окончаний. Если в процессе употребления сладкой, кислой, горячей или холодной пищи возникают резкие болевые ощущения, то это может быть явным признаком, свидетельствующим о разрушении эмали зубов. Ниже мы расскажем о структуре и химическом составе эмали, о том, какие процессы происходят при ее образовании и в процессе разрушения, а также какие на сегодняшний день существуют методы восстановления зубной эмали.

Структура и состав

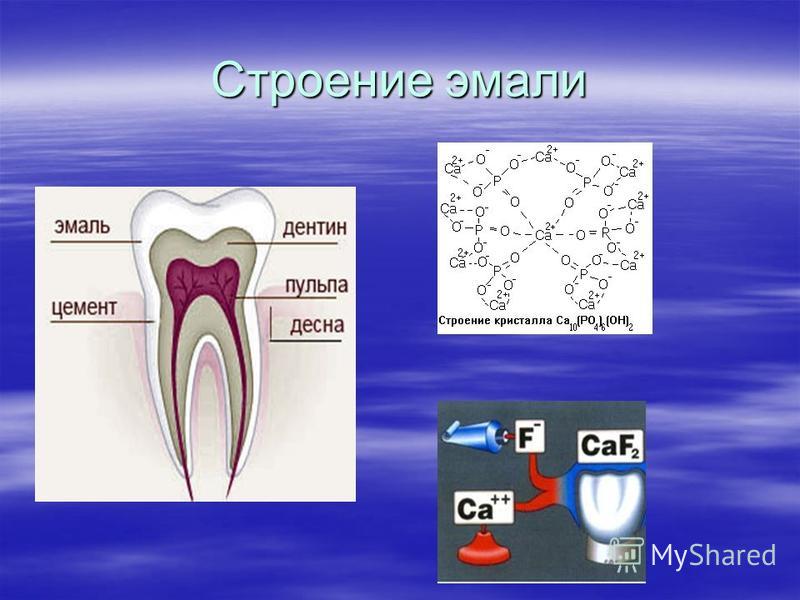

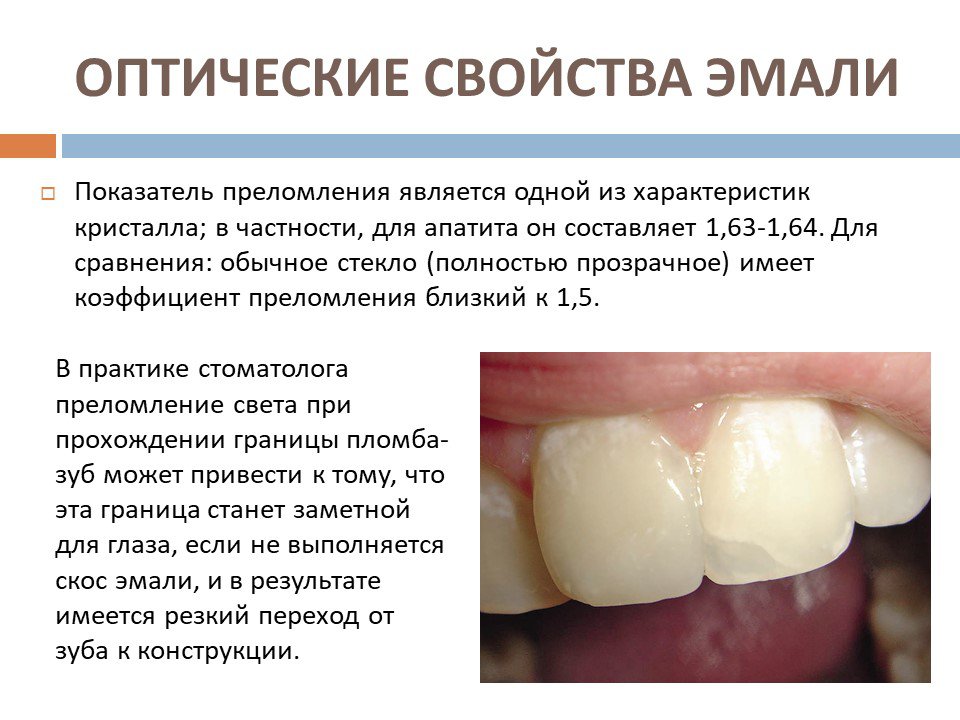

Основными причинами, приводящими к разрушению зубной эмали, являются воздействие бактериального или химического характера, а также механическое повреждение. На разных участках поверхности зуба толщина эмали может сильно различаться. К примеру, жевательная (коронковая) поверхность зуба может иметь толщину эмали до 2-х миллиметров, а околодесневая область гораздо тоньше, около 0,01 миллиметра. Цветовой оттенок может варьироваться от бледно серого до светло желтого. Однако сама по себе эмаль зубов имеет практически прозрачный оттенок, и основной цвет зуба формируется, в первую очередь, за счет оттенка дентина.

Цветовой оттенок может варьироваться от бледно серого до светло желтого. Однако сама по себе эмаль зубов имеет практически прозрачный оттенок, и основной цвет зуба формируется, в первую очередь, за счет оттенка дентина.

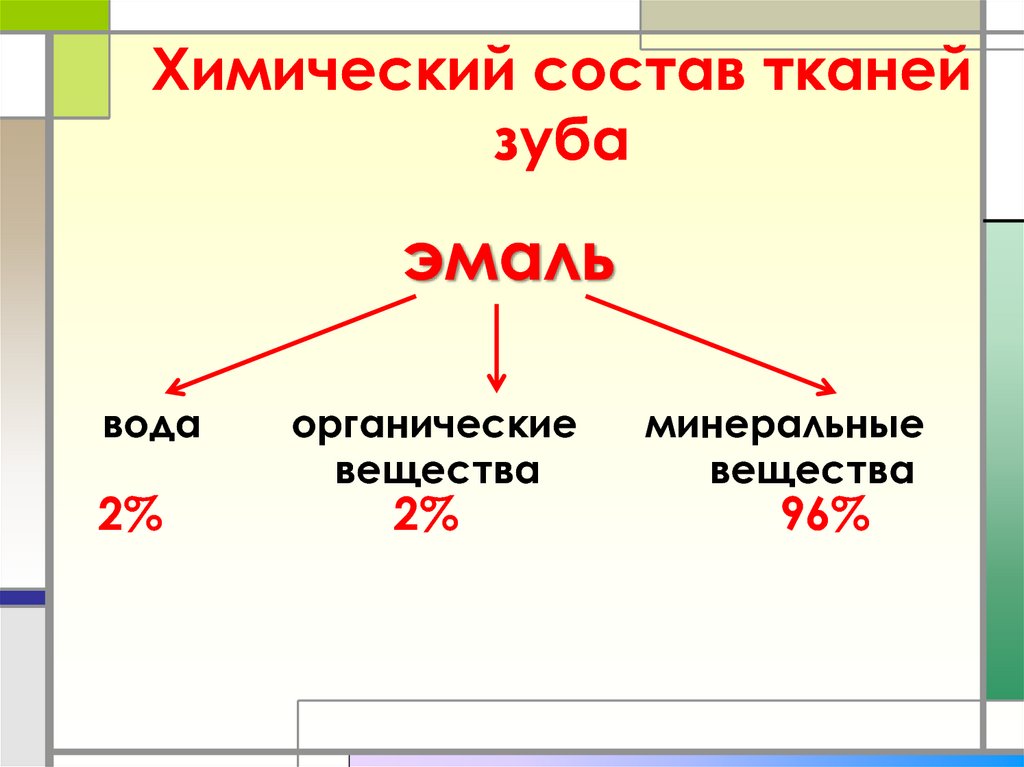

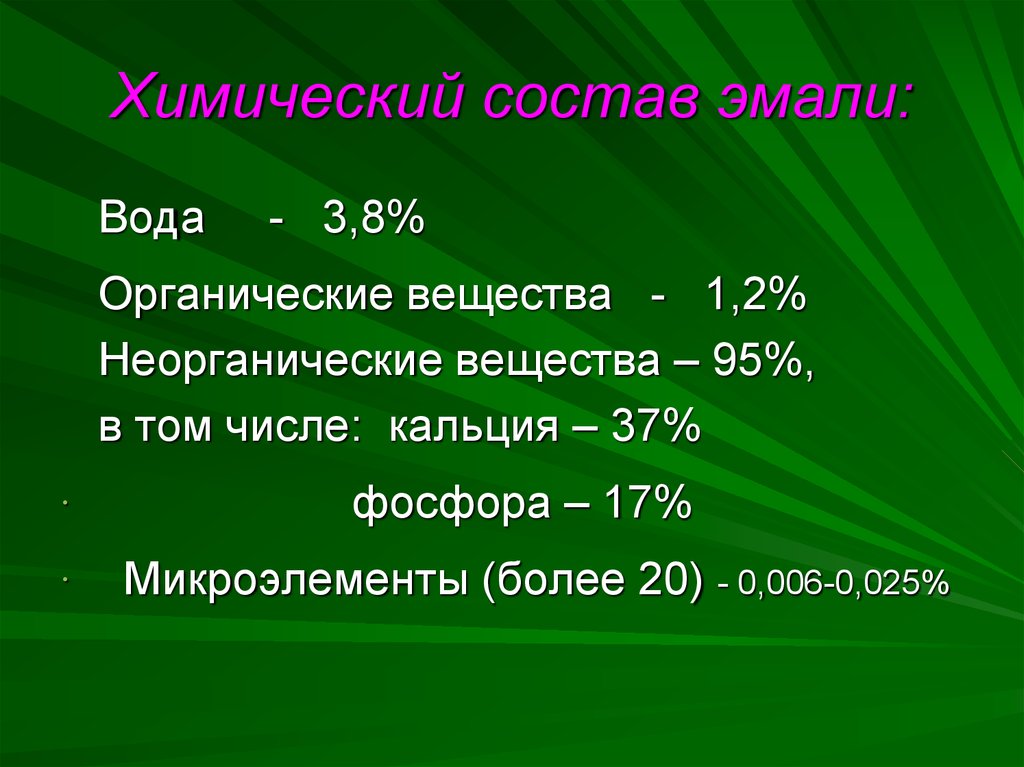

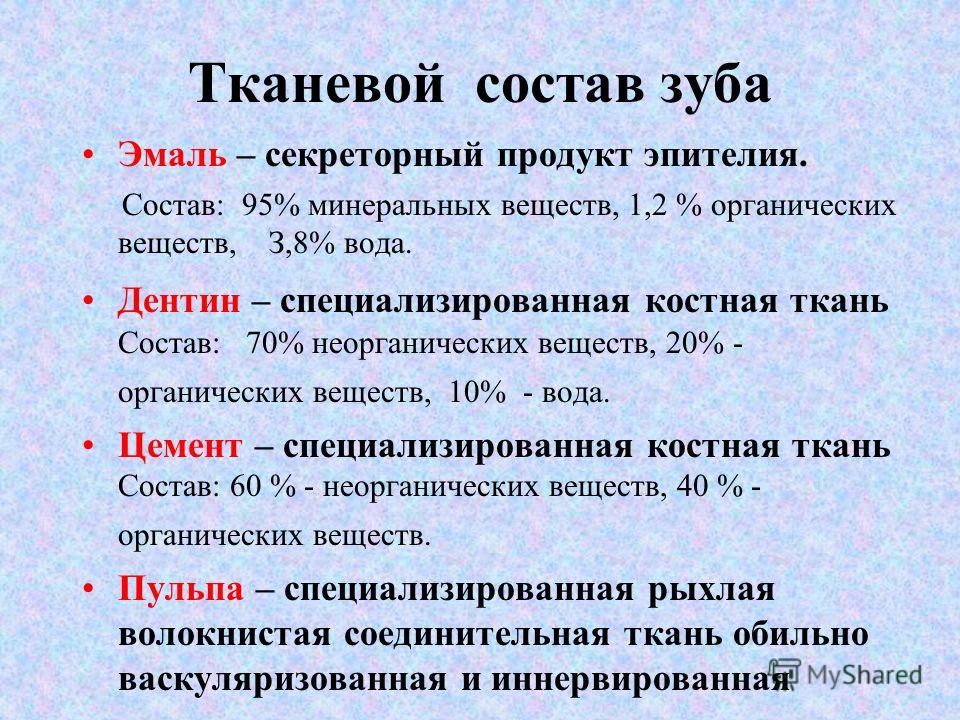

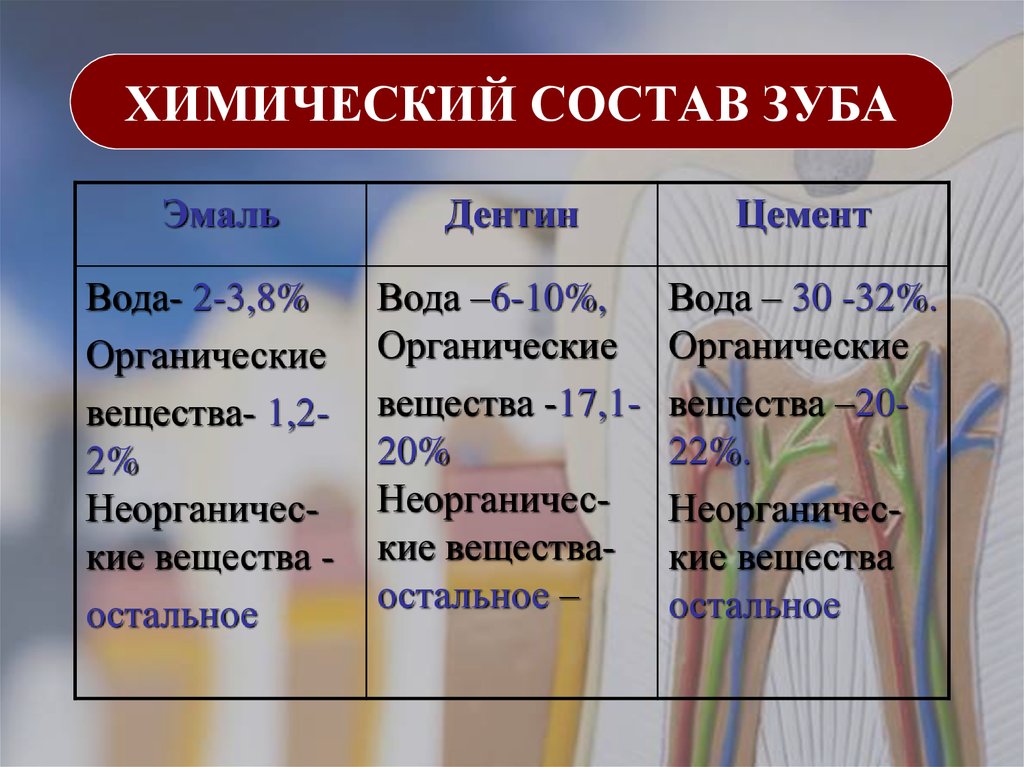

Если рассмотреть состав эмали более подробно, то выяснится, что 96% в ней — это неорганические соединения минералов, 3% — вода, и, оставшийся 1% составляют органические ткани. Несмотря на то, что зубная эмаль кажется довольно твердой, она, все же, довольно хрупкая. Все дело в том, что по истечению времени и без того маленькие 4% воды и органики постепенно уменьшаются, и остается лишь хрупкая, и ничем не связанная неорганика, которая по большей части состоит из гидроскиапатита, что значительно увеличивает риск разрушения эмали с возрастом.

Одним из самых важных составляющих компонентов эмали является фтор, входящий в состав фторапатита. Этот элемент из зубной эмали со временем также вымывается, особенно этому процессу способствует скудный рацион питания и, как следствие, нехватка необходимых витаминов и минералов. Именно поэтому в составе большинства зубных паст содержится фтор.

Именно поэтому в составе большинства зубных паст содержится фтор.

Образование зубной эмали

Процесс зарождения будущих зубов у каждого человека начинается еще в утробе матери. Основой для формирования крепкой эмали молочных, а затем и коренных зубов, является полноценное питание будущей мамы во время беременности, а также дополнительное употребление витаминно-минеральных комплексов, которыми, к сожалению, чаще всего обделены магазинные продукты.

Дентин и зубная эмаль начинают образовываться с верхушки коронки и затем к корню. У ребенка после рождения зубной корень постепенно увеличивается в длине, что и способствует прорезыванию молочных зубов по достижению приблизительно шести месяцев. По своим свойствам эмаль зубов ребенка отличается от эмали у взрослого, поэтому молочные зубы менее прочные, чем коренные. В связи с этим, детская эмаль предрасположена к быстрому разрушению. Особенно на это влияет частое употребление сладостей и отсутствие надлежащего ухода за полостью рта малыша.

По своему составу эмаль молочных зубов также отличается от коренных. В последнее время экология и прочие факторы не способствуют развитию богатырского здоровья, и даже среди детей, к моменту смены молочных зубов на коренные, мало у кого можно встретить абсолютно здоровые зубы. Именно поэтому необходимо тщательно следить за здоровьем детских зубов с момента их прорезывания.

Регенерация

В отличие от природной регенерации тканей, например, сломанных костей или поврежденного кожного покрова, строение зубной эмали устроено так, что при ее разрушении регенерация тканей естественным путем невозможна. Тем не менее, этот факт вовсе не означает, что восстановить разрушенную эмаль не получится.

При незначительном повреждении помочь смогут фторсодержащие препараты, такие, как гели и лаки. Они не способны восстановить эмаль, но помогут укрепить ее и сделать более устойчивой к воздействию внешних факторов. Чаще всего наносят такие препараты на приеме у врача-стоматолога, но бывают и такие средства, которые возможно использовать самостоятельно в домашних условиях. Естественно, что применять их можно только после консультации и соответствующего назначения специалистом.

Естественно, что применять их можно только после консультации и соответствующего назначения специалистом.

Когда имеет место значительное разрушение эмали, применяется фосфат кальция в аморфном состоянии. При нанесении на зуб кальция в такой форме, он вступает в химическую реакцию и преобразуется в апатит, который похож по своей структуре и составу на апатиты эмали. Такая методика позволяет не только устранить видимые дефекты эмали, но и значительно снизить повышенную чувствительность зубов, а также вернуть зубам привлекательный внешний вид.

Состав зубной эмали австралопитеков говорит о пищевом стрессе первых лет их жизни • Ольга Гилярова • Новости науки на «Элементах» • Антропология

Один из наиболее интересных современных подходов к исследованию древних гоминид и, в частности, к реконструкции их пищевого поведения — масс-спектрометрический анализ микроэлементов в составе зубной эмали. Анализ образцов зубов африканских австралопитеков (Australopithecus africanus) из Южной Африки, возраст которых оценивается в 2,6–2,1 млн лет, позволил узнать, что в течение первого года жизни они питались исключительно материнским молоком, а затем испытывали ежегодный стресс, связанный с нехваткой пищи.

Эволюцию человека трудно представить в виде прямой линии — скорее это куст или запутанный клубок из множества видов, существовавших одновременно друг с другом на протяжении сотен тысяч лет. Тем не менее почти ни у кого нет сомнений в том, что происхождение рода Люди (Homo) связано с австралопитеками — древними приматами, населявшими Восточную и Южную Африку 4–2 млн лет назад.

Древнейшие находки австралопитеков на территории современной Эфиопии (анамские австралопитеки, Australophitecus anamensis) датируются возрастом 4,2–3,8 млн лет (Y. Haile-Selassie et al., 2019. A 3.8-million-year-old hominin cranium from Woranso-Mille, Ethiopia). На смену им пришли афарские австралопитеки (A. afarensis), жившие 3,7–3 млн лет назад, — к ним, в частности, относятся останки знаменитой Люси. Самым «молодым» видом считается A. africanus, африканский австралопитек, населявший саванны Южной Африки 3–2,1 млн лет назад.

Большинство останков африканских австралопитеков были обнаружены в карстовых пещерах Стеркфонтейн около Йоханнесбурга (первые останки австралопитеков были найдены там в 1936 году). Некоторые черты африканских австралопитеков (такие как размер и форма черепа, а также строение кисти) приближают их к современным людям. В недавних работах, например, утверждалось, что они могли изготавливать и использовать примитивные орудия труда (M. Skinner et al., 2015. Human-like hand use in Australopithecus africanus, см.: Рукопожатие австралопитека было вполне человеческим, «Элементы», 26.01.2015).

Некоторые черты африканских австралопитеков (такие как размер и форма черепа, а также строение кисти) приближают их к современным людям. В недавних работах, например, утверждалось, что они могли изготавливать и использовать примитивные орудия труда (M. Skinner et al., 2015. Human-like hand use in Australopithecus africanus, см.: Рукопожатие австралопитека было вполне человеческим, «Элементы», 26.01.2015).

Львиную долю выводов об образе жизни, природном окружении и даже климате, в котором существовали наши предки, антропологи получают, изучая ископаемые кости и зубы (как самих гоминид, так и живших в то же время животных). Современные методы изучения зубов включают в себя исследование микрорельефа поверхности эмали (microwear), изотопного состава углерода и микроэлементов. Исследования показывают, что ранние австралопитековые употребляли в основном мягкие части растений: фрукты и нежные молодые листья, в изобилии имеющиеся во влажных лесах (местах обитания ископаемых обезьян — предков современных человекообразных обезьян и гоминид).

Около 2,8 млн лет резкое изменение климата, который стал более засушливым (P. B. deMenocal, 2004. African climate change and faunal evolution during the Pliocene–Pleistocene), привело к необходимости включения в диету твердых семян, корневищ и других грубых частей растений и вызвало увеличение размеров зубов, толщины эмали и лицевых костей у поздних австралопитеков (P. S. Ungar, M. Sponheimer, 2011. The Diets of Early Hominins). Дальнейшая эволюция привела к возникновению «массивных» австралопитеков, или парантропов (Paranthropus), с особенно мощным челюстным аппаратом и первых людей (Homo), которые пользовались орудиями труда для получения разнообразной калорийной пищи, включая мясную, и не нуждались в громадных зубах.

Ученые продолжают спорить о том, где появились непосредственные предки человека — в Восточной или Южной Африке, однако почти никто не сомневается, что быстрые эволюционные изменения гоминид связаны именно с изменениями климата. Все места находок австралопитеков, по-видимому, представляли собой мозаики из леса и открытых пространств (саванны), и получившие развитие у австралопитеков двуногое хождение (бипедалия) связано именно с адаптациями к жизни в этих новых условиях.

Для саванн характерны периоды сезонной засухи, когда количество доступной пищи радикально уменьшается. Животные адаптируются к этим изменениям по-разному: одни совершают сезонные миграции в регионы с более мягким климатом, другие вынужденно переключаются на менее привлекательную и энергетически ценную пищу. Способность переживать засушливые периоды, не совершая миграций, помогает популяции защититься от хищников, которые мигрируют вслед за своими обычными жертвами. Сезонный цикл оказывает большее влияние на физиологию и социальное поведение обитателей саванн, к которым относились и австралопитеки.

Недавно в журнале Nature была опубликована статья международной команды ученых во главе с Рено Жоанн-Байо (Renaud Joannes-Bayau) из австралийского Университета Саузерн Кросс, в которой описаны результаты микроэлементного анализа зубов детенышей австралопитеков. Целью было изучение их питания на ранних стадиях развития. Ученые хотели понять, в частности, когда именно возникло характерное для современных людей быстрое прекращение грудного вскармливания. Действительно, и у людей, и у современных человекообразных обезьян период взросления и зависимости от взрослых занимает много лет. Но, в отличие от человека (в большинстве случаев период кормления у людей сейчас попадает в диапазон от года до 3 лет), современные человекообразные обезьяны выкармливают детей 4–5, а иногда и до 9 лет.

Действительно, и у людей, и у современных человекообразных обезьян период взросления и зависимости от взрослых занимает много лет. Но, в отличие от человека (в большинстве случаев период кормления у людей сейчас попадает в диапазон от года до 3 лет), современные человекообразные обезьяны выкармливают детей 4–5, а иногда и до 9 лет.

Эмаль постоянных зубов человека формируется на протяжении первых нескольких годов жизни, когда зачаток зуба еще находится глубоко внутри челюсти. После окончания минерализации (формирования кристаллов гидроксиапатита, из которых в основном состоит эмаль) клетки эпителия, секретирующие кальций и структурные белки эмали, отмирают. Таким образом, эмаль является «капсулой времени», фиксирующей события первых лет жизни. В некотором смысле, анализ состава эмали сравним с анализом годичных колец деревьев: их структура отражает условия конкретного периода жизни организма. Более того, в отличие от древесины и костной ткани, эмаль может на протяжении миллионов лет сохраняться в земле без существенных диагенетических изменений, сохраняя биогенное распределение изотопов и микроэлементов.

Характерный маркер питания молоком — повышенное содержание в зубной эмали бария. Этот элемент в природе сопутствует кальцию, однако, в отличие от него, почти не накапливается в тканях животных. До рождения барий не присутствует в организме, так как почти не всасывается из плаценты. Всплеск содержания бария в зубной эмали происходит в период питания материнским молоком. При лактации в организме матери происходит резорбция костей, сопровождающаяся увеличением концентрации кальция (а вместе с ним — и небольшого количества бария) в молоке, которое потребляет ребенок. Молоко содержит фосфопептиды, которые повышают биодоступность как кальция, так и, вероятно, бария. Наконец, при переходе на более грубую «взрослую» пищу содержание бария минимизируется: хотя некоторые растения накапливают высокие концентрации этого элемента, его биодоступность снижена по сравнению с материнским молоком (например, в бразильском орехе содержится 4 мг/г бария, но поедание орехов не приводит к отравлению людей).

Методика определения уровня бария уже была опробована на современных людях (так, анализ микроэлементов эмали позволяет установить, когда ребенка перевели с грудного вскармливания на молочную смесь, так как в ней больше бария, чем в молоке), неандертальцах, современных обезьянах и других млекопитающих. Исследуемый образец эмали точечно облучают лазером, ионизируя вещество и определяя элементный состав образовавшегося газа с помощью масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (LA-ICP-MS). Антропологи изучали содержание трех элементов, сопровождающих кальций в составе костей и зубной эмали (бария, стронция и лития) и нормировали их содержание на количество кальция (Ca), которое отражает общий уровень минерализации. Из полученных отношений, выражающих относительное обогащение данными элементами в каждой точке, конструировалась «тепловая» карта распределения элементов в образце.

Изучение зубов двух австралопитеков (образцы Sts 28 и Sts 51), найденных в четвертом слое (Member 4) пещеры Стеркфонтейн (находки в этом слое датируются возрастом 2,6–2 млн лет), показало, что отношение бария к кальцию (Ba/Ca) в них увеличивалось с началом минерализации эмали и достигло пика через 6–9 месяцев (рис. 4, красные полосы — зоны повышенной концентрации бария). Это говорит о том, что австралопитеки получали преимущественно грудное молоко как минимум до возраста 6–9 месяцев, после чего в их диете начинала появляться грубая пища, которая полностью замещала молоко к возрасту 1 года. Затем отношение барий-кальций циклически изменялось с периодичностью 4–6 месяцев и 6–9 месяцев для первого и второго образцов соответственно. Подобные циклы продолжались как минимум до возраста 4–5 лет.

4, красные полосы — зоны повышенной концентрации бария). Это говорит о том, что австралопитеки получали преимущественно грудное молоко как минимум до возраста 6–9 месяцев, после чего в их диете начинала появляться грубая пища, которая полностью замещала молоко к возрасту 1 года. Затем отношение барий-кальций циклически изменялось с периодичностью 4–6 месяцев и 6–9 месяцев для первого и второго образцов соответственно. Подобные циклы продолжались как минимум до возраста 4–5 лет.

Более того, аналогичные циклические сигналы были получены для исследованных изотопов стронция и лития (содержание этих элементов в эмали также отражает их концентрации в организме во время минерализации). Синхронные изменения содержания бария и стронция отличают зубы австралопитеков от зубов современных людей, где такие зоны или не обнаруживаются, или распределены хаотично.

Повторяющиеся паттерны увеличения концентрации бария (а также стронция и лития) в зубной эмали были ранее продемонстрированы у современных человекообразных обезьян (орангутанов). Они соответствовали повторяющимся периодам низкой доступности пищи, когда детеныши орангов увеличивали потребление материнского молока в качестве дополнительного источника калорий. Но орангутаны — крайне специализированные приматы, живущие в лесах, адаптированные к экстремальным перепадам количества доступной пищи и обладающие очень долгим (до 9 лет) периодом грудного вскармливания. Распространять полученные для них результаты на обитавших в саванне австралопитековых надо с осторожностью.

Они соответствовали повторяющимся периодам низкой доступности пищи, когда детеныши орангов увеличивали потребление материнского молока в качестве дополнительного источника калорий. Но орангутаны — крайне специализированные приматы, живущие в лесах, адаптированные к экстремальным перепадам количества доступной пищи и обладающие очень долгим (до 9 лет) периодом грудного вскармливания. Распространять полученные для них результаты на обитавших в саванне австралопитековых надо с осторожностью.

Чтобы собрать больше данных и правильно интерпретировать свои выводы, авторы обсуждаемой статьи изучили эмаль различных современных млекопитающих, обитающих в саванне, для которых характерно раннее (до одного года) прекращение грудного вскармливания (антилопы, каракала, большеухой лисицы, бабуина, кистеухой свиньи). Циклические зоны повышенного содержания бария и стронция были обнаружены почти во всех образцах. Наиболее похожими на австралопитеков по изотопному составу оказались зубы бабуина, которые также имели зоны повышенного содержания лития.

Получается, что зоны высокой концентрации бария у обитающих в саванне животных надо объяснять скорее сезонными изменениями диеты, то есть наличием другого источника хорошо усваиваемого бария, который периодически становится доступным. Цикличность менее выражена для хищников, чем для травоядных, значит первым в меньшей степени приходится менять привычную пищу. Интересно, что периодичность накопления изотопов в зубах бабуинов (~8 месяцев) хорошо совпадает с периодичностью у исследованных австралопитеков.

Анализ синхронности изменений концентрации разных изотопов может говорить об источнике их получения. Не совпадающие друг с другом полосы повышенного содержания стронция и бария говорят об изменении диеты, то есть о питании другими растениями или частями растений, содержащими повышенную концентрацию того или иного элемента. Напротив, синхронные изменения говорят о получении элементов из одного источника, например, при деминерализации скелета.

Сравнение отношений литий-кальций и барий-кальций показало, что пики лития возникают непосредственно перед пиками бария. Такая взаимосвязь двух элементов характерна для современных бабуинов и орангутанов, но не для других изученных млекопитающих. Пики лития можно объяснить вынужденным переходом на другую пищу (разные растения и разные части растений содержат разную концентрацию лития). Компенсация недостающих калорий путем их получения из грудного молока может также приводить к повышению содержания лития, если при этом в организме матери происходят серьезные катаболические изменения (десорбция костной ткани). Литий мобилизуется из костной ткани быстрее, чем барий, что может объяснить, почему концентрация лития в эмали возрастает раньше.

Такая взаимосвязь двух элементов характерна для современных бабуинов и орангутанов, но не для других изученных млекопитающих. Пики лития можно объяснить вынужденным переходом на другую пищу (разные растения и разные части растений содержат разную концентрацию лития). Компенсация недостающих калорий путем их получения из грудного молока может также приводить к повышению содержания лития, если при этом в организме матери происходят серьезные катаболические изменения (десорбция костной ткани). Литий мобилизуется из костной ткани быстрее, чем барий, что может объяснить, почему концентрация лития в эмали возрастает раньше.

Как бы то ни было, циклические изменения содержания лития указывают на существование физиологических адаптаций к периодам низкой доступности привычной пищи. Вероятно, австралопитеки действительно испытывали сезонный пищевой стресс и адаптировались к нему сообразно современным обезьянам, в частности, подкармливая детенышей грудным молоком в периоды голода, что позволяет выживать еще не обладающим достаточной мышечной и жировой массой детенышам. Когда другая пища в достатке, питание молоком прекращалось, что позволяло матери восстановить энергетические и минеральные ресурсы. Как уже упоминалось выше, такое поведение и его отражение на составе зубной эмали хорошо изучено у орангутанов, причем у обезьян, содержащихся в неволе (и, следовательно, на испытывающих проблем с едой), циклические паттерны не выражены.

Когда другая пища в достатке, питание молоком прекращалось, что позволяло матери восстановить энергетические и минеральные ресурсы. Как уже упоминалось выше, такое поведение и его отражение на составе зубной эмали хорошо изучено у орангутанов, причем у обезьян, содержащихся в неволе (и, следовательно, на испытывающих проблем с едой), циклические паттерны не выражены.

Авторы обсуждаемой работы предполагают, что австралопитек, в отличие от современных человекообразных обезьян, обладал коротким периодом грудного вскармливания (один год) и был в этом отношении похож на людей современного типа. Циклические пики бария в зубной эмали связаны с сезонными колебаниями доступности пищи, но нельзя и исключить, что детеныши австралопитеков, как современные обезьяны, питались молоком в критические голодные периоды. Эти предположения подтверждаются в вышедшей в конце августа статье другой научной группы (T. Tacail et al., 2019. Calcium isotopic patterns in enamel reflect different nursing behaviors among South African early hominins), в котором были измерены соотношения изотопов кальция (44Ca/42Ca) в окаменелых зубах африканских австралопитеков, парантропов и ранних Homo. Указанные соотношения заметно отличают ранних людей от австралопитековых, что говорит о том, что люди могли дольше выкармливать детенышей исключительно грудным молоком и иметь более длительный интервал между родами. Хочется верить, что анализ большего количества образцов в будущем позволит детально разобраться в истории грудного вскармливания у наших предков, но уже сейчас напрашивается вывод о том, что вытекающая из обсуждаемой работы постоянная адаптация к новым источникам пищи не могла не отражаться на социальной структуре австралопитеков и могла сыграть свою роль в исчезновении вида около 2 млн лет назад.

Указанные соотношения заметно отличают ранних людей от австралопитековых, что говорит о том, что люди могли дольше выкармливать детенышей исключительно грудным молоком и иметь более длительный интервал между родами. Хочется верить, что анализ большего количества образцов в будущем позволит детально разобраться в истории грудного вскармливания у наших предков, но уже сейчас напрашивается вывод о том, что вытекающая из обсуждаемой работы постоянная адаптация к новым источникам пищи не могла не отражаться на социальной структуре австралопитеков и могла сыграть свою роль в исчезновении вида около 2 млн лет назад.

Источник: Renaud Joannes-Boyau, Justin W. Adams, Christine Austin, Manish Arora, Ian Moffat, Andy I. R. Herries, Matthew P. Tonge, Stefano Benazzi, Alistair R. Evans, Ottmar Kullmer, Stephen Wroe, Anthony Dosseto & Luca Fiorenza. Elemental signatures of Australopithecus africanus teeth reveal seasonal dietary stress // Nature. 2019. DOI: 10.1038/s41586-019-1370-5.

Ольга Гилярова

Структура и состав зубной эмали показаны на трехмерных нанокартах

Используя нанотехнологию, исследователи впервые создали подробные трехмерные карты состава и структуры зубной эмали зрелого человека. Карты показывают положение атомов, имеющих решающее значение для процесса разрушения зубов.

Поделиться на PinterestНовое исследование дает подробную информацию о важных следовых ионах в прочной структуре зубной эмали.Команда инженеров по материалам и конструкциям, а также стоматологов из Университета Сиднея в Австралии создала трехмерные карты с использованием относительно нового метода микроскопии, называемого атомной зондовой томографией.

Исследователи описывают свою работу в статье, опубликованной в журнале Science Advances , и предполагают, что она должна помочь улучшить гигиену полости рта и предотвратить кариес или разрушение зубов.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 60-90 процентов школьников и почти 100 процентов взрослых во всем мире имеют кариес, который возникает в результате прогрессирующего растворения зубной эмали.

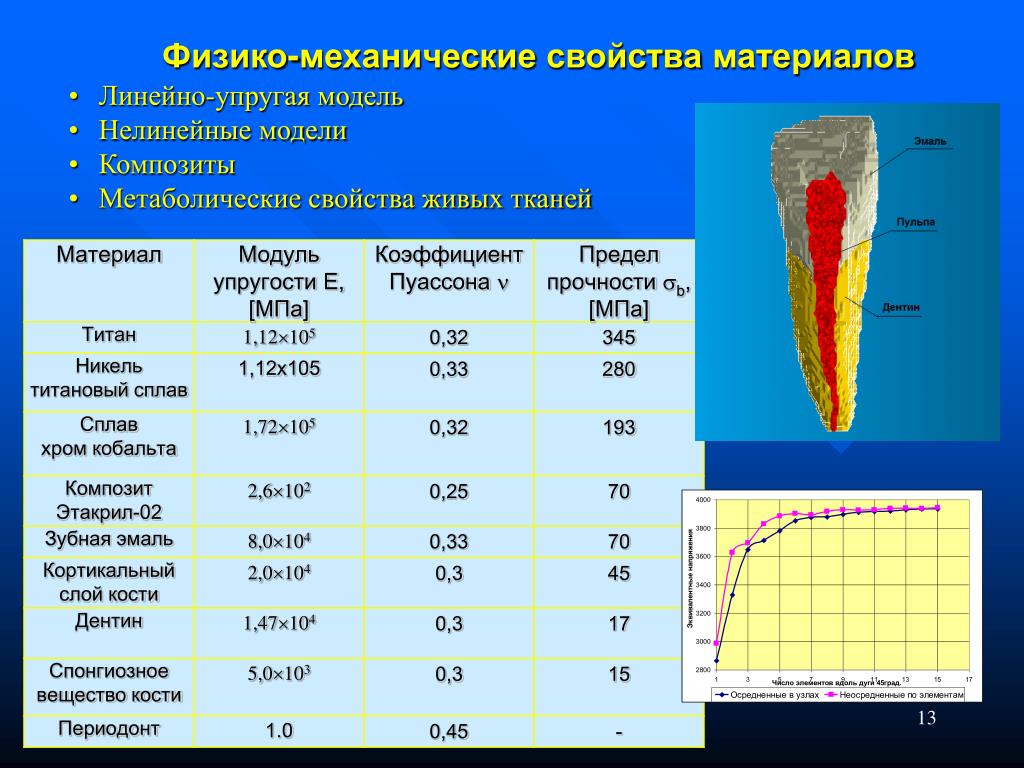

Зубная эмаль человека является самой твердой тканью в организме. Защищает зубы от износа при ежедневном жевании и жевании, а также от химического воздействия.

Ученые уже установили, что механическая прочность и сопротивление усталости зубной эмали обусловлены ее сложной иерархической структурой периодически расположенных пучков нанопроволок гидроксиапатита (ГАП).

Новое исследование дает подробную информацию о важных следовых ионах в жесткой структуре зубной эмали.

Краткие факты о кариесе

- Уровень заболеваемости кариесом значительно снизился в Соединенных Штатах за последние 40 лет, за исключением детей раннего возраста, где он недавно снова начал расти

- 42 процента детей в США в возрасте от 2 до 11 лет имеют кариес молочных зубов

- 92 процента взрослых американцев в возрасте 20-64 лет имеют кариес в постоянных зубах; 26 процентов имеют необработанный кариес.

Старший автор Джули Кэрни, инженер по материалам и конструкциям и профессор Сиднейского факультета инженерии и информационных технологий, говорит:

«Структура эмали человеческих зубов чрезвычайно сложна, и хотя мы знаем, что ионы магния, карбоната и фтора влияют на свойства эмали, ученые никогда не могли зафиксировать ее структуру с достаточно высоким разрешением или четкостью».

Одно из ключевых открытий группы касается областей, богатых магнием, между наностержнями гидроксиапатита, которые составляют структуру зубной эмали.

Профессор Кэрни говорит, что это первое прямое доказательство того, что аморфная фаза фосфата кальция, богатая магнием, играет важную роль в управлении поведением зубов. Такая фаза предлагалась и раньше, но без доказательств.

Один из ведущих исследователей, доктор Александр Лафонтен из Австралийского центра микроскопии и микроанализа в Сиднее, говорит:

«Картирование имеет потенциал для новых методов лечения, направленных на защиту от растворения этой конкретной аморфной фазы».

Другим важным открытием стало то, что команда смогла увидеть «наноразмерные сгустки» органического материала в трехмерной структуре.

Присутствие органических скоплений свидетельствует о том, что белки и пептиды располагаются в различных структурах по всей эмали, а не по всей границе раздела наностержней, как считалось ранее.

«Новое понимание того, как формируется эмаль, также поможет в исследованиях реминерализации зубов».

Dr. Alexandre La Fontaine

Узнайте, как химические вещества в упаковке пищевых продуктов и фунгициды могут повредить детские зубы.

Основной состав и анатомия зубов

Наш блог

Опубликовано в рубриках: Общее

Опубликовано: 28 января 2015 г.

Вы знаете, что каждый день используете зубы для жевания, и, возможно, вы даже знаете, насколько они важны для вашей речи, но как много вы знаете об анатомии своего зуба? Вот краткое руководство.

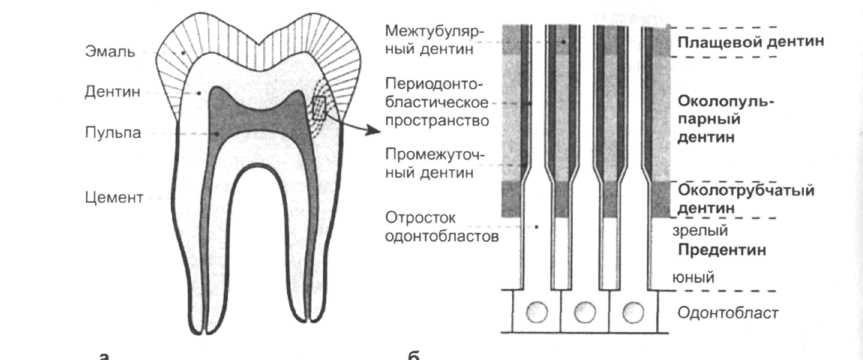

- Эмаль — самое твердое вещество в организме человека, и она покрывает внешнюю поверхность зубов. Он состоит в основном из чрезвычайно твердого минерала, называемого фосфатом кальция.

- Дентин составляет слой непосредственно под эмалью зуба. Он состоит из живых клеток, выделяющих минеральное вещество.

- Пульпа — это мягкая внутренняя часть каждого зуба, содержащая кровоснабжение и нервы.

- Цемент состоит из соединительной ткани, которая соединяет корни зубов с тканью десны и челюстью.

- Периодонтальная связка прочно удерживает зубы на челюсти.

- Коронка — это видимая часть зуба, которую вы видите во рту. Корень вашего зуба достигает ниже линии десны и достигает челюсти.

Типы зубов

У большинства взрослых 32 зуба, как описано ниже.

- Восемь резцов — это средние зубы, расположенные на верхней и нижней челюсти — по четыре на каждой.

- Четыре клыка представляют собой заостренные острые зубы, расположенные сразу за резцами.

- Моляры — это четыре плоских зуба в задней части рта. Они используются для измельчения пищи.

- Между молярами и клыками прорезываются восемь премоляров.

- Четыре третьих моляра, обычно называемые зубами мудрости, прорезываются в позднем подростковом возрасте, но их часто удаляют во избежание осложнений.

Поддерживайте здоровье зубов с помощью надлежащего ухода за зубами

Доступный стоматолог может помочь спасти ваши зубы, когда им угрожают кариес, болезнь или травма, но даже лучший стоматолог не может сопровождать вас домой, чтобы убедиться, что вы перечистите их должным образом.

Чтобы узнать о нашей семейной стоматологической практике в Балтиморе, позвоните сегодня в Dental One Associates of Maryland или запишитесь на прием.

Компания Dental One Associates предлагает доступную семейную стоматологию и щадящую стоматологическую помощь в Балтиморе. С 11 аффилированными практиками по всему Мэриленду наши офисы удобно расположены с продленным графиком работы, чтобы удовлетворить ваши потребности. В Dental One Associates of Maryland мы предоставляем большинство стоматологических услуг, от базовой профилактической помощи и общей стоматологии до специализированных процедур и полной реконструкции зубов.