ОСОБЕННОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ СВЕРХКОМПЛЕКТНЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ Издательский Дом «ТИРАЖ» — Эдиторум

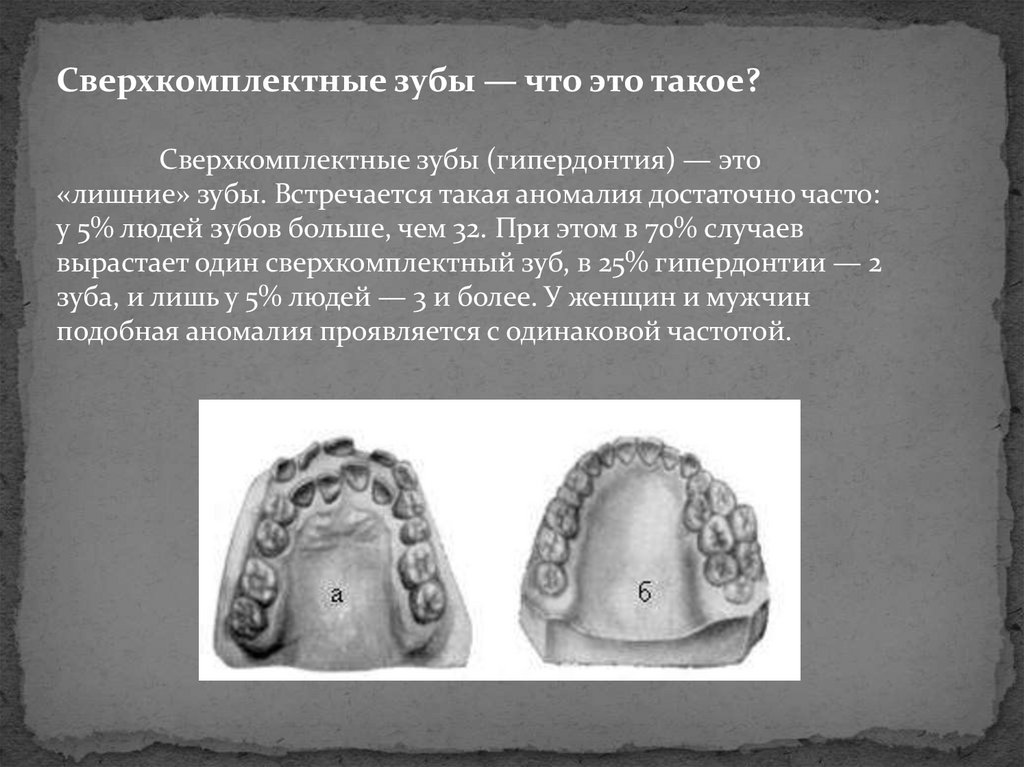

Среди зубочелюстных аномалий существует разновидность, при которой количество постоянных или молочных зубов увеличено. Заболевание, связанное со сверхкомплектностью зубов, называется гипердентией.

По данным Smith R.J., Rapp R. (1999), от 28 до 60 % европеоидов имеют сверхкомплектные зубы [5]. Этиологические факторы, способствующие появлению сверхкомплектных зубов, изучены недостаточно. Некоторые авторы предполагают, что причина этого явления ― наличие дополнительного зубного зачатка с аутосомно-доминантной наследственностью. Предполагается, что причиной являются нарушения развития, очаговая пролиферация развивающейся зубной пластинки и возможность расщепления ее на большее, чем обычно, количество зубных зачатков. По данным Восканян А.Р., сверхкомплектные зубы были выявлены у 31,3 из 100 % обследованных с аномалиями развития отдельных зубов [2].

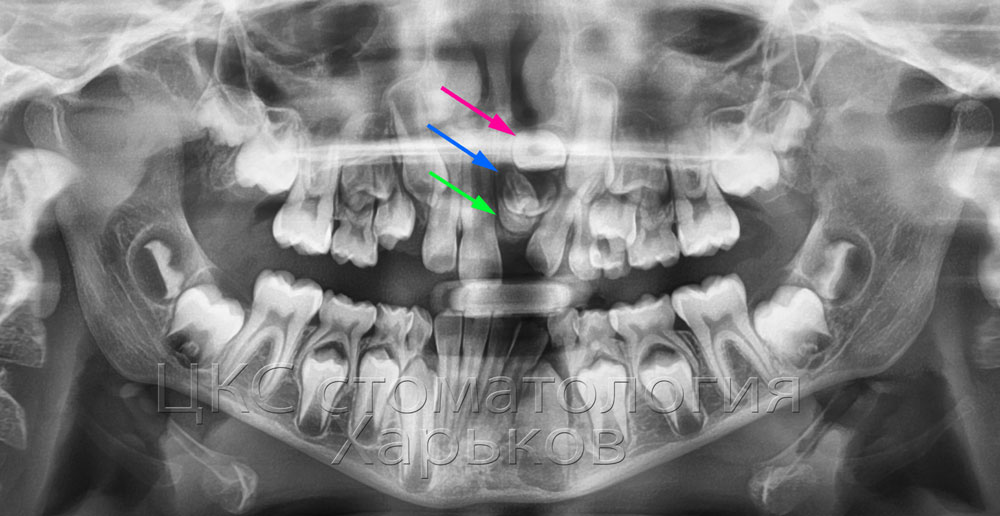

По наблюдению Фадеева Р. А. сверхкомплектные зубы чаще наблюдаются в постоянном прикусе, реже — молочном. Чаще они располагаются на верхней челюсти. Наиболее часто сверхкомплектный зуб располагается по средней линии между медиальными резцами. По данным Аль Гахфра Ахмед Хуссена, локализация данных зубов была преимущественно во фронтальном отделе верхней челюсти, что также согласуется с данными многих авторов (Ф.Я. Хорошилкина, 1977; Т.Ф. Виноградова, 1987; В.В. Тимофеева, 1994; Ю.И. Жигурт, 1994; Л.С. Персин, 1996; Л.В. Майорова, 1998; J. Stahl, 1974; J. Nowak, 1973; T.D. Grandia, 1973 и др.) [5].

А. сверхкомплектные зубы чаще наблюдаются в постоянном прикусе, реже — молочном. Чаще они располагаются на верхней челюсти. Наиболее часто сверхкомплектный зуб располагается по средней линии между медиальными резцами. По данным Аль Гахфра Ахмед Хуссена, локализация данных зубов была преимущественно во фронтальном отделе верхней челюсти, что также согласуется с данными многих авторов (Ф.Я. Хорошилкина, 1977; Т.Ф. Виноградова, 1987; В.В. Тимофеева, 1994; Ю.И. Жигурт, 1994; Л.С. Персин, 1996; Л.В. Майорова, 1998; J. Stahl, 1974; J. Nowak, 1973; T.D. Grandia, 1973 и др.) [5].

Обычно сверхкомплектный зуб имеет небольшие размеры, короткий корень и коническую коронку, суживающуюся по направлению к режущему краю. Однако иногда форма и размеры этого зуба бывают нормальными. Шакирова Р.Р. описывает, что размеры и форма сверхкомплектных зубов не соответствуют комплектным. Неправильную форму может иметь как коронка, так и корень зуба. Чаще встречается шиповидная форма коронки зуба, реже ― кубовидная, двойная, сращение нескольких зубов [9].

Аль Гахфра Ахмед Хуссен, Дьякова С.В. в своем исследовании отмечали, что по анатомо-топографическому положению ретинированные сверхкомплектные зубы на верхней и нижней челюстях располагались как с оральной, так и вестибулярной поверхности по отношению к комплектному зубу [11]. Кроме того, сверхкомплектные зубы располагались между корнями комплектных зубов. Наиболее частая локализация сверхкомплектных зубов в области неба обусловлена гистогенезом зубов и его традиционной закладкой [1].

Кравченко В.Г. обращал внимание на тот факт, что сверхкомплектными чаще были зачатки зубов передней группы: чаще медиальные резцы и клыки верхней челюсти. Реже сверхкомплектными были зачатки вторых премоляров нижнего зубного ряда [7].

Сверхкомплектные зубы способны нарушить как нормальное прорезывание комплектных зубов, так и их расположение, часто становятся причиной возникновения ретенции комплектных зубов. Авторы отмечают, что часто пациенты обращались за стоматологической помощью с жалобой на ретенцию комплектных зубов, реже ― с жалобой на наличие диастемы, неправильное положение комплектных зубов. Фадеев Р.А. считает, что распространенность ретенции зубов составляет примерно от 4 до 29 % среди всех зубочелюстных аномалий [1, 2, 8].

Фадеев Р.А. считает, что распространенность ретенции зубов составляет примерно от 4 до 29 % среди всех зубочелюстных аномалий [1, 2, 8].

В современной литературе представлено много информации о частоте встречаемости сверхкомплектных зубов, среднем возрасте пациентов, у которых их чаще всего обнаруживают. Также в многочисленных источниках имеются данные об особенностях формы сверхкомплектных зубов, частоте их встречаемости определенной формы, локализации на верхней или нижней челюсти, количестве, которое чаще всего обнаруживается у одного индивидуума [3, 4, 6, 10].

Однако практически не встречаются исследования, касающиеся измерения плотности костной ткани в области сверхкомплектных зубов, об особенностях угла наклона данных зубов, их расположения по отношению к различным анатомическим структурам: верхнечелюстной пазухе, полости носа, по отношению к рядом расположенным зубам, что могло бы служить полезной информацией при планировании проведения хирургического вмешательства.

Цель исследования ― изучить анатомо-физиологические особенности расположения сверхкомплектных зубов у детей по данным конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ).

Материал и методы исследования

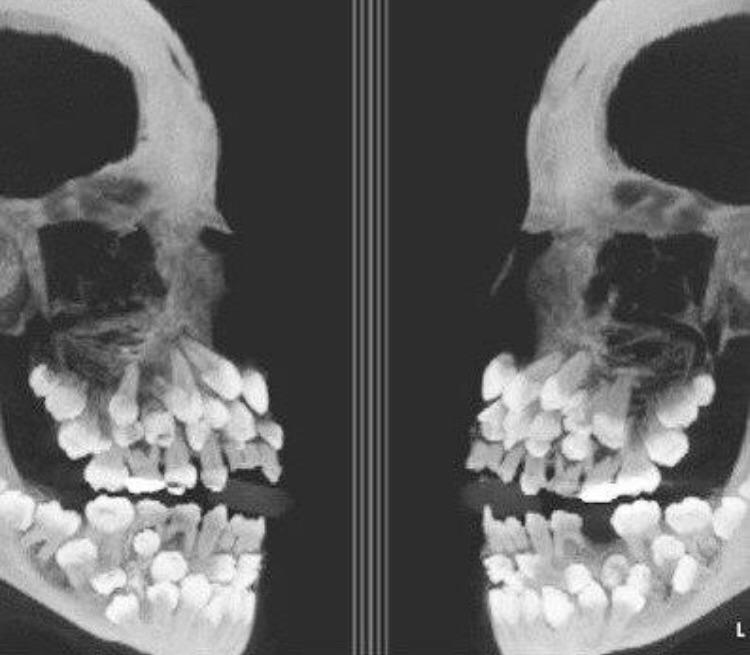

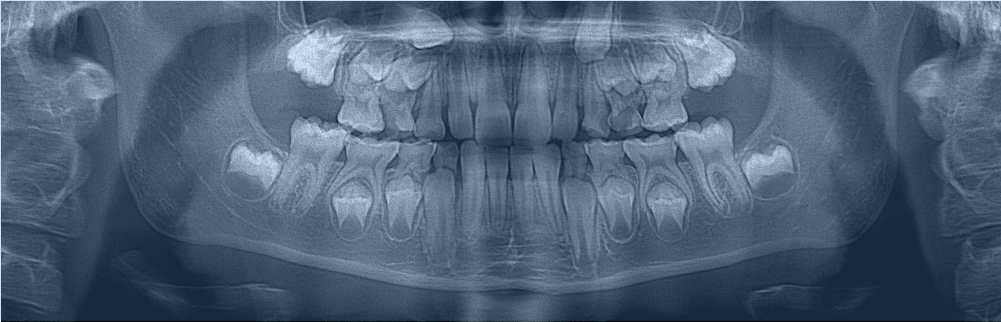

Было проведено ретроспективное изучение данных КЛКТ 24 пациентов, обратившихся в стоматологическую поликлинику УГМУ. Изучение данных компьютерной томографии проводилось у пациентов в возрасте от 7 до 16 лет. Средний возраст среди исследуемых пациентов, у которых были обнаружены сверхкомплектные зубы, составил 10±2,3 года. Из 24 обследуемых количество пациентов мужского пола составляло 11 человек, женского ― 13.

Изучение конусно-лучевой компьютерной томографии проводилось через специальные программы для просмотра конусно-лучевой компьютерной томографии «Planmeca» и «Vatech». Последовательно проводился анализ компьютерной томографии по определенным параметрам: количество сверхкомплектных зубов, в области каких зубов они часто были обнаружены. При оценке положения сверхкомплектных зубов определяли их более частое положение в челюсти: вестибулярное, срединное, небное. Сверхкомплектные зубы могут иметь абсолютно разную форму, поэтому при изучении КЛКТ определяли частоту встречаемости той или иной формы данных зубов. По конусно-лучевой компьютерной томографии так же оценивали степень сформированности корня сверхкомплектного зуба. Так как сверхкомплектный зуб может стать причиной аномалии положения или прорезывания комплектного зуба, то у всех 24 исследуемых выявляли наличие ретенции или нарушения положения комплектного зуба.

Сверхкомплектные зубы могут иметь абсолютно разную форму, поэтому при изучении КЛКТ определяли частоту встречаемости той или иной формы данных зубов. По конусно-лучевой компьютерной томографии так же оценивали степень сформированности корня сверхкомплектного зуба. Так как сверхкомплектный зуб может стать причиной аномалии положения или прорезывания комплектного зуба, то у всех 24 исследуемых выявляли наличие ретенции или нарушения положения комплектного зуба.

При изучении КЛКТ пациентов особое внимание обращали на выявление таких патологических процессов, спровоцированных наличием сверхкомплектного зуба, как резорбция костной ткани вокруг сверхкомплектного и рядом расположенного комплектного зуба, резорбция коронковой части, корня комплектного зуба. У всех исследуемых пациентов измеряли угол наклона продольных осей сверхкомплектного зуба к координатным осям в сагиттальной плоскости. Для измерения угла наклона сверхкомплектного зуба точку пересечения осей прямоугольной системы координат устанавливали в область интересующего зуба. Вершиной угла являлась верхушка корня измеряемого зуба (либо точка предполагаемой верхушки у зубов с несформированным корнем). Одной стороной угла являлась срединная ось зуба — линия от верхушки корня до центра коронки зуба. Второй стороной являлась линия, проведенная параллельно горизонтальной оси прямоугольной системы координат. В сагиттальной плоскости на верхней челюсти измеряли передний нижний угол, на нижней — передний верхний.

Вершиной угла являлась верхушка корня измеряемого зуба (либо точка предполагаемой верхушки у зубов с несформированным корнем). Одной стороной угла являлась срединная ось зуба — линия от верхушки корня до центра коронки зуба. Второй стороной являлась линия, проведенная параллельно горизонтальной оси прямоугольной системы координат. В сагиттальной плоскости на верхней челюсти измеряли передний нижний угол, на нижней — передний верхний.

Выявляли соотношение сверхкомплектного зуба с прилегающими анатомическими структурами. В данном случае нас интересовало расположение сверхкомплектного зуба по отношению к верхнечелюстной пазухе, полости носа, рядом расположенному зубу.

Для изучения выбирали те плоскости, на которых была возможность определить расстояние от сверхкомплектного зуба до верхнечелюстной пазухи, полости носа, рядом расположенного зуба. Для этого точку пересечения осей прямоугольной системы координат устанавливали на сверхкомплектный зуб. Одну точку ставили на участке сверхкомплектного зуба, наиболее приближенного к данным анатомическим структурам, вторую — на нижней стенке верхнечелюстной пазухи, полости носа, близко расположенном зубе. Проводили измерение данного расстояния и полученные данные заносили в таблицу.

Проводили измерение данного расстояния и полученные данные заносили в таблицу.

В ходе исследования проводилось определение расстояния от сверхкомплектного зуба до наиболее приближенной к нему точки кортикальной пластинки челюсти. Для изучения выбирали те плоскости, в которых вид сверхкомплектного зуба и ближайшей к нему точки компактной пластинки был более четким. Для этого точку пересечения осей прямоугольной системы координат устанавливали на сверхкомплектный зуб. Одну точку ставили на участке сверхкомплектного зуба, наиболее приближенного к кортикальной пластинке, вторую — на кортикальной пластинке и проводили измерение данного расстояния.

Также проводилось измерение плотности костной ткани. Для этого в области определенного сверхкомплектного зуба точку пересечения осей прямоугольной системы координат устанавливали на интересующий зуб. Во фронтальной и сагиттальной плоскостях измерения проводили в области верхушки корня зуба. В горизонтальной плоскости плотность костной ткани измеряли в области компактной пластинки сверхкомплектного зуба с вестибулярной поверхности.

Полученные результаты исследования были занесены в таблицу и с помощью программы «Microsoft Excel» вычисляли среднее значение и стандартное отклонение.

Результаты исследования и их обсуждение

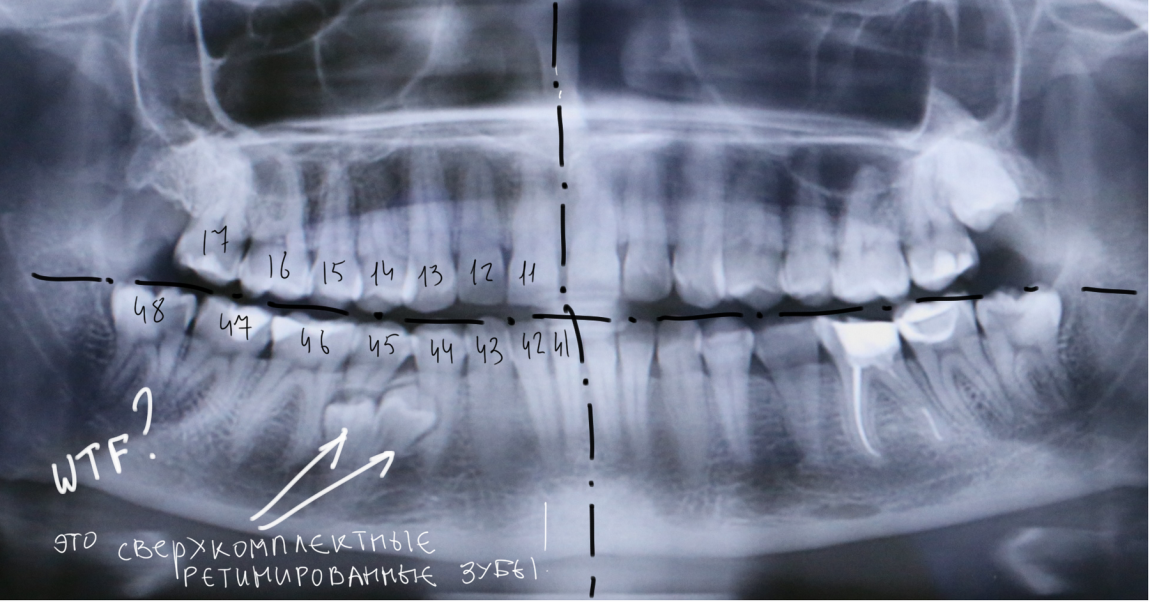

После изучения конусно-лучевой компьютерной томографии 24 пациентов было обнаружено 27 сверхкомплектных зубов, расположенных на верхней и нижней челюстях.

При анализе полученных данных было выявлено, что чаще всего (в 96 % случаев) сверхкомплектные зубы располагались на верхней челюсти. Основная локализация сверхкомплектных зубов была в области центральных резцов верхней челюсти ― 78 %, в области клыков и премоляров располагались 11 %. Это согласуется с данными литературы, что сверхкомплектные зубы наиболее часто локализуются именно в переднем отделе верхней челюсти [1, 3].

В основном сверхкомплектные зубы имели небное положение ― 63 %, срединное положение занимали 26 %, вестибулярное ― 15 %. Высокая частота расположения сверхкомплектного зуба именно в небном положении объясняется гистогенезом зубов и их традиционной закладкой [5]. Чаще наблюдалось наличие у обследуемого лишь одного сверхкомплектного зуба ― в 87,5 % случаев, у 12,5 % обследуемых наблюдалось сразу два сверхкомплектных зуба на одной челюсти.

Чаще наблюдалось наличие у обследуемого лишь одного сверхкомплектного зуба ― в 87,5 % случаев, у 12,5 % обследуемых наблюдалось сразу два сверхкомплектных зуба на одной челюсти.

У 17 пациентов сверхкомплектные зубы имели конусовидную форму, у 6 форма сверхкомплектного зуба была идентична форме центрального резца. Лишь у одного участника исследования из 24 сверхкомплектный зуб имел неправильную форму.

При исследовании учитывались данные о степени сформированности корня сверхкомплектного зуба. По полученным результатам было выявлено, что 42 % исследуемых пациентов имели сверхкомплектные зубы с нормально сформированным корнем, у 3,7 % корень сверхкомплектного зуба был частично сформирован, у 52 % ― не сформирован.

Задержка прорезывания постоянного зуба, по данным КЛКТ, была обнаружена у 11 участников исследования. Неправильное положение комплектного зуба имелось у 10 из 24 исследуемых пациентов. Наличия таких патологических процессов, спровоцированных сверхкомплектным зубом, как резорбция костной ткани или корня рядом расположенного комплектного зуба, обнаружено не было.

Угол наклона сверхкомплектного зуба в сагиттальной плоскости в среднем был равен 115±28,7ᵒ. Наклон от 40 до 90ᵒ был у 19 % зубов. Наклон от 90 до 150ᵒ был обнаружен у 81 % зубов. Также было обнаружено, что расстояние от сверхкомплектного зуба до ближайшего участка нижней стенки верхнечелюстной пазухи в среднем было 13±4,1 мм, расстояние от сверхкомплектного зуба до полости носа ― 9±2,3 мм. Среднее значение расстояния от сверхкомплектного зуба до самого близко расположенного к нему зубу составило в итоге 1,5±0,79 мм. При измерении на КЛКТ расстояния от сверхкомплектного зуба до ближайшего участка компактной пластинки кости было получено, что с вестибулярной поверхности этот показатель в среднем был равным 5±1,3 мм, с оральной ― 2,6±0,62 мм. Во фронтальной плоскости плотность костной ткани в области сверхкомплектных зубов составляла в среднем 1884,6±466,9; в горизонтальной ― 1683±494,2; в сагиттальной ― 1731,5±364,4 у.е. соответственно.

Выводы

1. Наиболее часто у детей выявляли наличие одного сверхкомплектного зуба ― 87,5 %. Два сверхкомплектных зуба было обнаружено у одного пациента (12,5 %).

Два сверхкомплектных зуба было обнаружено у одного пациента (12,5 %).

2. Основная локализация сверхкомплектных зубов была в области центральных резцов верхней челюсти ― 78 %, в области клыков и премоляров ― 11 %.

3. Наиболее часто сверхкомплектные зубы занимают небное положение (63 %) и имеют несформированный корень (52 %).

4. В 87,5 % случаев наличие сверхкомплектных зубов было причиной развития дистопии или ретенции комплектных зубов.

Сверхкомплектные зубы: диагностика и лечение — Dental Tribune №01 2020

Подписаться на новые номера

Сверхкомплектные зубы: диагностика и лечение №01 2020

Номера страниц в выпуске:8-9

В настоящей статье описан клинический случай пациентки 17 лет, которая обратилась за помощью в связи с быстрым изменением цвета левого центрального резца верхней челюсти (зуба 21).

Аннотация

При клиническом осмотре подтвердили, что зуб 21 выглядит темнее остальных зубов. После тщательного обследования и теста на витальность диагностировали некроз пульпы зуба 21.

После тщательного обследования и теста на витальность диагностировали некроз пульпы зуба 21.

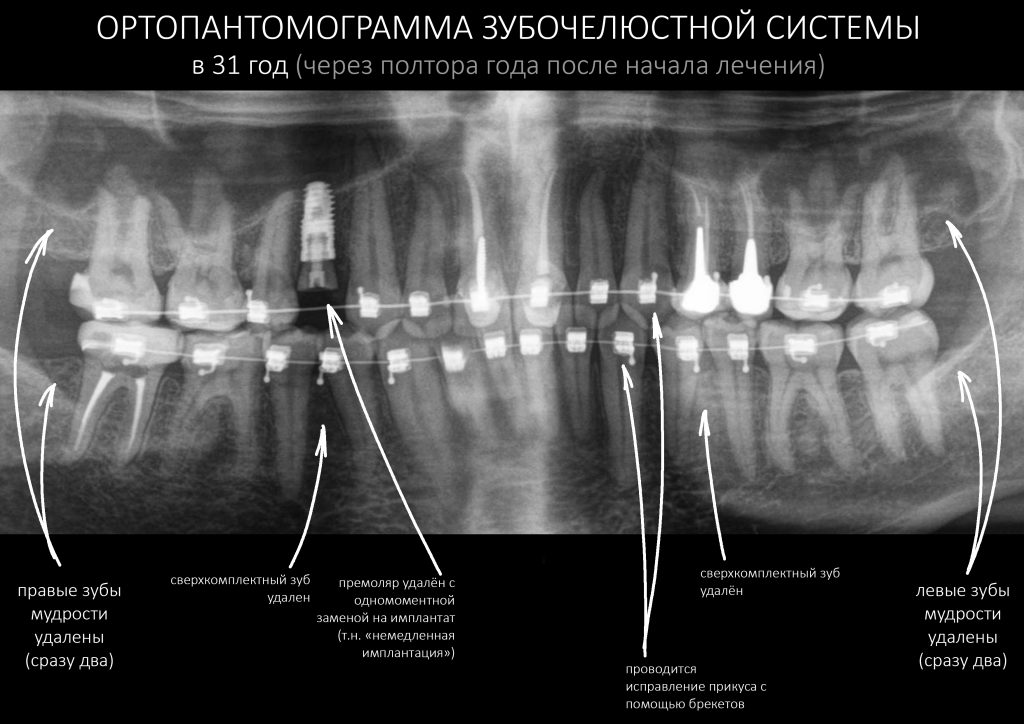

Дифференциальную диагностику начали со сбора анамнеза. Пациентка прошла ортодонтическое лечение, в ходе которого были удалены сверхкомплектные зубы во фронтальном отделе верхней челюсти. Пациентка не помнила, чтобы травмировала резцы.

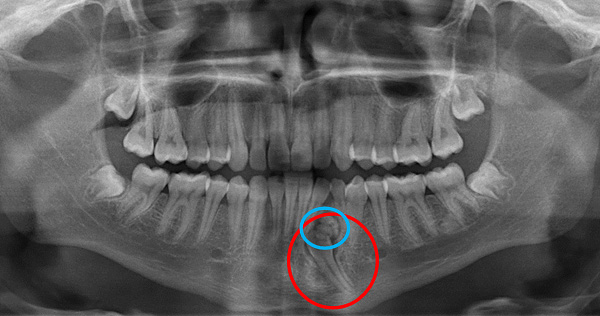

На ортопантомограмме было замечено уплотнение на уровне верхушки зуба 21. Трехмерная компьютерная томография позволила выявить в периапикальной области зуба 21 расположенный с небным смещением и обратно ориентированный сверхкомплектный зуб. Диагностировали некроз, вызванный компрессией сосудисто-нервного пучка зуба 21 в связи с увеличением прорезывающегося зачатка сверхкомплектного зуба.

Клинический случай

Пациентка 17 лет была направлена в нашу клинику в связи с изменением цвета центрального левого резца верхней челюсти, произошедшим за последние 48 ч. Пять лет назад пациентка проходила ортодонтическое лечение. Основными жалобами были потемнение зуба (рис. 1) и слабая боль, которая хорошо купировалась с помощью нестероидного противовоспалительного препарата. Лечащий врач пациентки провел тесты на витальность зуба и выявил слабую реакцию, после чего направил пациентку к специалисту.

Пять лет назад пациентка проходила ортодонтическое лечение. Основными жалобами были потемнение зуба (рис. 1) и слабая боль, которая хорошо купировалась с помощью нестероидного противовоспалительного препарата. Лечащий врач пациентки провел тесты на витальность зуба и выявил слабую реакцию, после чего направил пациентку к специалисту.

Компьютерная томограмма позволила оценить расположение сверхкомплектного зуба относительно корней соседних зубов и подтвердила, что он растет в сторону периапикальной области зуба 21, т.

Провели эндодонтическое лечение зуба 21, в ходе которого удалили отечную пульпу, при этом отмечалась небольшая кровоточивость. Чтобы облегчить последующую операцию, для обтурации канала намеренно использовали гуттаперчевый конус большей, чем обычно, длины (рис. 7–9).

Запланированное хирургическое лечение предполагало отслоение полулунного лоскута в периапикальной области зуба 21 и резекцию примерно 2 мм корня без формирования фальца с помощью круглого бора 0.23 в прямом наконечнике для обнажения коронки сверхкомплектного зуба. Коронку разрезали посередине, верхнюю часть извлекли (рис. 11). В оставшейся части зуба сформировали отверстие (рис. 12) и удалили ее путем остеотомии с резекцией верхушки корня (рис. 13), что позволило свести к минимуму травматизацию кости и корней резцов.

Отечный сосудисто-нервный пучок, компрессия которого со стороны прорезывающегося зачатка сверхкомплектного зуба привела к дефициту кровоснабжения пульпы левого центрального резца, можно видеть на рис.

14 (в кровоостанавливающем зажиме).

14 (в кровоостанавливающем зажиме).Затем с помощью ультразвуковой системы Satelec и соответствующего наконечника провели препарирование под ретроградное пломбирование корневых каналов. В ходе последнего применили материал SuperEBA (Bosworth), обеспечив герметизацию канала на уровне апекса (рис. 15 и 16). Репозиционированный лоскут ушили шелковой нитью (рис. 17), через 7 дней сняли швы.

Удаленный сверхкомплектный зуб представлен на рис. 18.

Через 2 мес после вмешательства провели внутреннее отбеливание зуба 21, чтобы улучшить его цвет. На последних двух иллюстрациях представлена клиническая картина (рис. 19) и рентгенограмма (рис. 20) через 3 года после лечения.

Обсуждение

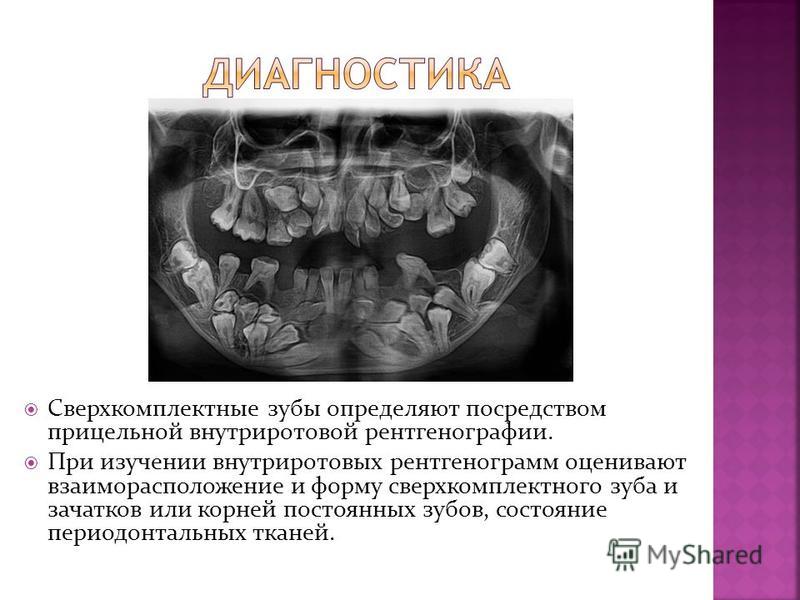

Компьютерная томография, широко применяемая в имплантологии, а также эндодонтии (для диагностики переломов и трещин), пока еще мало используется хирургами для получения диагностических и анатомических данных. Значимость и подробность информации, которую дают томограммы, особенно если речь идет о расположении сверхкомплектных зубов, свидетельствуют о том, что компьютерная томография должна быть включена в протокол планирования операции.

Важно упомянуть и способ обеспечения доступа к сверхкомплектному зубу, выбранный в данном клиническом случае. Доступ мог быть обеспечен и со стороны неба, однако томограмма показала, что выполнение остеотомии с вестибулярной стороны является менее рискованным, обеспечит лучший обзор и позволит безопасно обойти важные анатомические структуры, минимизировав вероятность их случайного повреждения и нанесения ятрогенной травмы, например, соседним зубам.

Наконец, необходимо ответить на вопрос, когда следует удалять сверхкомплектные зубы. Оптимально делать это еще до появления признаков какой бы то ни было патологии. Такой подход предполагает тщательную оценку каждого конкретного случая с клиническим и рентгенологическим наблюдением для выбора наиболее подходящего времени.

Заключение

Сверхкомплектные зубы встречаются у 0,1–3,8% обладателей постоянных зубов. Одним из возможных осложнений этого является некроз соседних зубов, поэтому в ходе диагностики клиницист должен учитывать такую возможность, особенно если некроз пульпы возникает в отсутствие травмы зуба.

От редакции: эта статья была опубликована в журнале сone beam – international magazine of cone beam dentistry. Vol. 1, №1/2015.

Список исп. литературыСкрыть список

22 октября 2020

Количество просмотров: 556

Предыдущая статьяРабота с пародонтальными и периимплантными тканями в эстетически значимой зоне

Следующая статьяProject Stealth позволит носить удостоверение личности во рту

Лишние зубы или сверхкомплектные зубы

Наиболее распространенными ретинированными зубами являются зубы мудрости или третьи моляры. Верхние клыки и нижние премоляры также часто поражаются. За этими зубами следует верхний центральный резец, также называемый центральным резцом верхней челюсти.

Верхние клыки и нижние премоляры также часто поражаются. За этими зубами следует верхний центральный резец, также называемый центральным резцом верхней челюсти.

Почему у меня не режутся верхние передние зубы?

Это может произойти по нескольким причинам.

- Скученность – когда нет места для прорезывания зуба

- Травма — Травма молочного или молочного зуба

- Дилацерация корня — Искривление корней, из-за которого зуб прорезывается в неправильном направлении

- Одонтома — Опухоль, состоящая из зубоподобной структуры, которая может блокировать прорезывающийся канал

- Киста

- Мезиоден – лишний зуб между центральными резцами, который может блокировать прорезывающий канал

Многие дополнительные зубы растут вверх ногами, а некоторые даже прорезываются через нос.

Что будет, если оставить Дополнительный зуб или Дополнительный зуб?

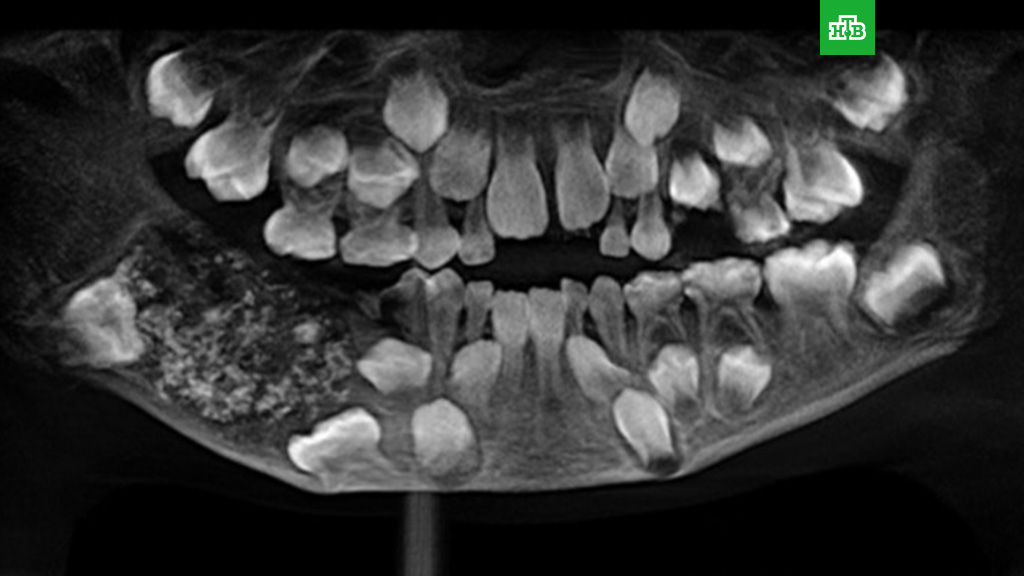

Если прорезывание заблокировано дополнительными зубами, центральный резец может не прорезаться сам по себе. Если лишние зубы или сверхкомплектные зубы обнаруживаются рано и удаляются, центральный резец (верхний передний зуб) может самопроизвольно выпасть. Как и другие зубы, дополнительные зубы становятся больше. Когда корни становятся длиннее, а коронки становятся больше, они занимают больше места в кости.

Если лишние зубы или сверхкомплектные зубы обнаруживаются рано и удаляются, центральный резец (верхний передний зуб) может самопроизвольно выпасть. Как и другие зубы, дополнительные зубы становятся больше. Когда корни становятся длиннее, а коронки становятся больше, они занимают больше места в кости.

Удаление более крупных зубов оставляет более крупный дефект в кости, который может потребовать пластики для заполнения пустого пространства. Восстановление более крупного дефекта занимает больше времени.

Когда лишние зубы соприкасаются с корнем другого постоянного зуба, это может вызвать резорбцию корня постоянного зуба. Если резорбция тяжелая, пациент может потерять постоянный зуб. На изображении слева показана сильная резорбция корня левого бокового резца из-за примыкающего ретенированного клыка.

Что произойдет, если центральный резец не прорежется (не опустится в рот) самопроизвольно после удаления сверхкомплектного зуба?

Для облегчения прорезывания может потребоваться использование брекетов. Возможно, потребуется прикрепить золотую цепочку к пораженному центральному резцу. Резиновая лента прикреплена к цепи и закреплена на проволоке расчалок. Это позволяет ретенированному центральному резцу медленно двигаться вниз в полость рта. Мы работаем вместе с нашим ортодонтом как одна команда, чтобы помочь центральному резцу занять правильное положение.

Возможно, потребуется прикрепить золотую цепочку к пораженному центральному резцу. Резиновая лента прикреплена к цепи и закреплена на проволоке расчалок. Это позволяет ретенированному центральному резцу медленно двигаться вниз в полость рта. Мы работаем вместе с нашим ортодонтом как одна команда, чтобы помочь центральному резцу занять правильное положение.

Раннее начало лечения является ключевым фактором. Центральные резцы прорезываются в возрасте 7-8 лет. Одной из проблем с ретинированными центральными резцами является отсутствие прорезывания (опускания в рот). Это происходит чаще, когда лечение откладывается. Даже если зуб прорезался ортодонтически, он может не сохранять своего положения. Если есть отскок зуба, сдвинутого вниз с помощью брекетов, а край зуба короче по сравнению с другим центральным резцом, для создания ровной улыбки можно использовать коронки или виниры. Мы тесно сотрудничаем с нашими реставраторами, чтобы создать красивую и сбалансированную улыбку.

Что произойдет, если ретинированный центральный резец не прорежется?

Если ретинированный центральный резец анкилозирован (прилегает к окружающей кости) и не может двигаться вниз, рекомендуется удаление. Для заполнения отсутствующего верхнего переднего зуба доступны несколько различных вариантов.

Для заполнения отсутствующего верхнего переднего зуба доступны несколько различных вариантов.

Мостовидный или несъемный частичный протез (FPD)

Мостовидный или несъемный частичный протез (FPD) представляет собой соединение промежуточной части (ложного зуба) с двумя соседними коронками. Преимуществом мостовидного протеза является короткое время лечения. Недостатком является то, что два соседних зуба необходимо обрезать для установки коронок. Если что-то случится с одним из опорных зубов, мост, возможно, придется удалить, а отсутствующее зубное пространство необходимо устранить другим способом.

Зубные имплантаты

Зубной имплантат является альтернативным методом лечения. Зубной имплантат представляет собой биосовместимый винт, который вживляется в кость. Коронка устанавливается на зубной имплантат и действует как естественный зуб. Преимуществ зубных имплантатов много. Нет необходимости обрезать соседние зубы, как мост. На ощупь и выглядит как натуральный зуб, а долговечность доказана превосходной. Из-за постоянного положения зубных имплантатов их установка не рекомендуется подросткам. Когда кость может продолжать расти, но имплантат не следует за ростом кости. Когда имплантат установлен слишком рано, он будет располагаться более небно (по направлению к нёбу) после завершения роста. Если положение косметически или функционально неприемлемо, возможно, придется удалить имплантат и рассмотреть вопрос о размещении в более идеальном положении.

Из-за постоянного положения зубных имплантатов их установка не рекомендуется подросткам. Когда кость может продолжать расти, но имплантат не следует за ростом кости. Когда имплантат установлен слишком рано, он будет располагаться более небно (по направлению к нёбу) после завершения роста. Если положение косметически или функционально неприемлемо, возможно, придется удалить имплантат и рассмотреть вопрос о размещении в более идеальном положении.

Остальная пластина и фиксатор Essix

У подростков до завершения роста используются фиксаторы или фиксаторы essix. Ретейнер essix выглядит как прозрачная каппа invisalign или ночная капа, внутри которой находится зуб. Ретейнер представляет собой фиксатор с прикрепленным к нему вставным зубом. Проволока обвивается вокруг некоторых зубов, и зуб удерживается на ретейнере.

Обычно рост завершается к 18 годам. Существуют и другие методы, которые можно использовать для мониторинга роста. Изменения в кистях, запястьях и шейных позвонках коррелируют с характером роста, и их можно отслеживать, чтобы подтвердить завершение роста.

Пожалуйста, во время консультации спросите у челюстно-лицевого хирурга Сонга о лишних зубах или сверхкомплектных зубах.

Обзор 300 случаев

На этой странице Индия. В исследование были включены только дети с сверхкомплектными зубами, в то время как пациенты, имеющие сверхкомплектные зубы с сопутствующими синдромами, были исключены. Сверхкомплектные были обнаружены при клиническом и рентгенологическом исследовании. Результаты показали, что мужчины были затронуты больше, чем женщины с соотношением полов 2,9.: 1. У 79% пациентов наблюдался одиночный сверхкомплектный зуб, у 20% — двойной, у 1% — три и более сверхкомплектных. Предчелюстные сверхкомплектные составили 93,8% случаев. Наиболее часто встречались сверхкомплектные зубы конической формы (59,7%). Большинство нештатных образований остались непрорезавшимися (65%). Сращение сверхкомплектного зуба с постоянным наблюдалось у 4% пациентов. Бугорок когтя, ассоциированная зубная аномалия, наблюдалась в 5% случаев. Одновременная гиподонтия имела место у 2,3% больных со сверхштатными зубами.

1. Введение

Сверхкомплектные зубы (гипердонтия) могут быть определены как дополнительные зубы — более двадцати в молочном прикусе или более тридцати двух в постоянном прикусе [1]. Этиология сверхкомплектных зубов до конца не изучена. Для объяснения аномалии было выдвинуто несколько теорий. Одна теория предполагает, что сверхкомплектные формируются в результате локальной обусловленной гиперактивности зубной пластинки, в то время как другая теория предполагает дихотомию зачатка зуба. Наследственность играет важную роль в появлении сверхкомплектных зубов, но не следует простой менделевской закономерности. Показана семейная тенденция и сцепленное с полом наследование (мужчины поражаются вдвое чаще, чем женщины) [2–4].

Сверхкомплектные зубы встречаются у 0,3–3,8% различных групп населения, и их число, по-видимому, растет. Из них от 90 до 98 процентов возникают на верхней челюсти с особым пристрастием к предчелюстной области. Сверхкомплектные зубы могут быть одиночными или множественными, односторонними или двусторонними, прорезавшимися или ретинированными и располагаться на одной или обеих челюстях. Множественные сверхкомплектные зубы встречаются редко и обычно наблюдаются при расщелине губы/нёба, ключично-черепной дисплазии, синдроме Гарднера и т. д. [5, 6].

Множественные сверхкомплектные зубы встречаются редко и обычно наблюдаются при расщелине губы/нёба, ключично-черепной дисплазии, синдроме Гарднера и т. д. [5, 6].

Сверхкомплектные зубы можно классифицировать в соответствии с их формой/морфологией (добавочные или рудиментарные, включая конические, бугорчатые и коренные зубы) и расположением (мезиоденс, парамоляр и дистомоляр). Выявление сверхкомплектных зубов лучше всего достигается при тщательном клиническом и рентгенологическом обследовании. Многие осложнения могут быть связаны со сверхштатными образованиями, такими как скученность, задержка прорезывания, ретенция, аномальная диастема, кистозные поражения, эктопическое прорезывание, резорбция корней соседних зубов и так далее. Ранняя диагностика позволяет проводить раннее вмешательство, иметь более благоприятный прогноз и минимальные осложнения [7].

Целью данного исследования было изучение характеристик сверхкомплектных зубов у детей, обратившихся в нашу специализированную клинику, и сравнение данных с другими аналогичными исследованиями.

2. Материал и метод

Было проведено обследование 21 824 пациентов (11 218 женщин и 10 606 мужчин), посещавших отделение детской стоматологии и профилактической стоматологии Государственного стоматологического колледжа и больницы, Рохтак, Харьяна, Индия, в течение шести лет. Из общей популяции у 300 детей в возрасте от 4 до 14 лет диагностированы сверхкомплектные зубы в различных областях зубных рядов. Причины посещения включали кариес, неправильный прикус, отсутствие прорезывания постоянных зубов и плановые стоматологические осмотры. Во время клинико-рентгенологического исследования с помощью окклюзионной, периапикальной и панорамной рентгенограмм отмечали характеристики сверхкомплектных зубов и ставили диагноз. Технику горизонтального смещения использовали для определения сагиттального положения ретинированных сверхкомплектных зубов. Хирургическое удаление зубов, когда и где это было показано, еще раз подтвердило характеристики нештатных зубов. Пациенты с известными синдромами предрасположенности к сверхкомплектным зубам, такими как ключично-черепная дисплазия, синдром Гарднера, расщелины губы и неба, не были включены в исследование. Все рентгенограммы были просмотрены в негатоскопе, и расхождения между экспертами были решены по обоюдному согласию. Критерий хи-квадрат Пирсона использовался для определения потенциальных различий в распределении сверхкомплектных зубов при стратификации по полу. значение менее 0,01 считалось статистически значимым.

Все рентгенограммы были просмотрены в негатоскопе, и расхождения между экспертами были решены по обоюдному согласию. Критерий хи-квадрат Пирсона использовался для определения потенциальных различий в распределении сверхкомплектных зубов при стратификации по полу. значение менее 0,01 считалось статистически значимым.

3. Результаты

Из 300 пациентов 224 мужчины и 76 женщины, соотношение полов составило 2,9 : 1 (табл. 1).

Общее количество сверхкомплектных зубов составило 385 на 300 пациентов. У большинства пациентов имелся одиночный сверхкомплектный зуб (табл. 2) конической формы (табл. 3).

Сверхкомплектные зубы, расположенные на межчелюстной кости, были 361 (93,8%), из них 293 (81,2%) сверхкомплектных располагались в области центральных резцов (рис. 1), из них 88 (30,0%) располагались по средней линии (mesiodens). ). В области боковых резцов верхней челюсти было обнаружено 68 сверхкомплектных зубов (18,8%). Остальные зубы располагались в области премоляров (3,6%), клыков (1,0%) и резцов нижней челюсти (1,5%). Большой процент сверхкомплектных зубов остался непрорезавшимся (65%), а 35% прорезались частично или полностью (рис. 2 и 3).

Большой процент сверхкомплектных зубов остался непрорезавшимся (65%), а 35% прорезались частично или полностью (рис. 2 и 3).

Ротация/смещение соседних постоянных зубов было наиболее частым осложнением. Выявлено три случая зубочелюстной кисты, ассоциированной со сверхкомплектными зубами (рис. 4).

У 4% пациентов произошло сращение сверхкомплектного зуба с соседним нормальным зубом. Бугорок когтя, ассоциированная зубная аномалия, наблюдалась в 5% случаев (рис. 5).

Талонный бугорок на сверхкомплектных зубах наблюдался у 2% пациентов (рис. 6).

У семи пациентов со сверхкомплектными зубами выявлено одновременное врожденное отсутствие зубов (за исключением третьих моляров), то есть сопутствующая гипогипердонтия наблюдалась в 2,3% случаев (рис. 7).

4. Обсуждение

В таблице 4 представлен обзор исследований сверхкомплектных зубов в различных популяциях. Сверхкомплектные зубы чаще всего поражали межчелюстную кость, которая также была установлена другими исследователями как преобладающее место [2, 5, 11–13]. Нештатные сотрудники появлялись в самых разных формах (размер и форма). Наиболее распространенным был конусовидный, затем добавочный, бугорчатый и моляревидный тип (табл. 3). Кох и др. сообщили о 56% конических, 12% туберкулезных, 11% дополнительных и 12% других конфигурациях среди своих пациентов [14]. В этом исследовании прорезалось 35% сверхкомплектных зубов, что выше, чем в исследовании Mckibben, но сравнимо с исследованием Liu [2, 12]. Немногие авторы сообщают о примерно 20% изверженных сверхкомплектных [13, 15].

Нештатные сотрудники появлялись в самых разных формах (размер и форма). Наиболее распространенным был конусовидный, затем добавочный, бугорчатый и моляревидный тип (табл. 3). Кох и др. сообщили о 56% конических, 12% туберкулезных, 11% дополнительных и 12% других конфигурациях среди своих пациентов [14]. В этом исследовании прорезалось 35% сверхкомплектных зубов, что выше, чем в исследовании Mckibben, но сравнимо с исследованием Liu [2, 12]. Немногие авторы сообщают о примерно 20% изверженных сверхкомплектных [13, 15].

Ассоциация бугорка когтя с другими одонтогенными аномалиями, описанными в литературе, включает штифтовые боковые резцы, сверхкомплектные зубы и инвагинальный зуб, мегадонт [16, 17]. Сообщалось об очень немногих случаях бугорка когтя на сверхкомплектных зубах [18, 19]. Сопутствующая гипогипердонтия — редкое состояние со смешанной числовой вариацией зубочелюстной системы человека. Обычно это упоминается в виде отдельных случаев в литературе [20]. Сообщается, что его распространенность у ортодонтических пациентов (включая третьи моляры) составляет 0,4% [21, 22]. В настоящем обзоре индийских детей было замечено, что высокая частота других стоматологических аномалий, таких как бугорки когтя и сопутствующая гиподонтия, связана с наличием сверхкомплектных зубов, в то время как Celikoglu et al. не обнаружили таких связанных зубных аномалий у турецкого населения [23]. Стоматологи должны учитывать сопутствующие стоматологические аномалии во время осмотра сверхкомплектных зубов, чтобы можно было провести комплексное лечение.

В настоящем обзоре индийских детей было замечено, что высокая частота других стоматологических аномалий, таких как бугорки когтя и сопутствующая гиподонтия, связана с наличием сверхкомплектных зубов, в то время как Celikoglu et al. не обнаружили таких связанных зубных аномалий у турецкого населения [23]. Стоматологи должны учитывать сопутствующие стоматологические аномалии во время осмотра сверхкомплектных зубов, чтобы можно было провести комплексное лечение.

Кроме того, поскольку сверхкомплектные зубы часто связаны с задержкой прорезывания или ретенцией постоянных зубов, рекомендуется раннее удаление, чтобы облегчить спонтанное прорезывание ретенированных постоянных зубов [24]. В одном интересном исследовании Ashkenazi et al. продемонстрировали, что спонтанное прорезывание постоянных зубов зависит от различных переменных, таких как расстояние от вершины ретинированного зуба до его окончательного положения, степень вертикальной ретенции, морфология сверхкомплектных зубов, угол ретинированного положения относительно средней линии и время операции. Однако авторы рекомендовали немедленное ортодонтическое вытяжение при удалении сверхкомплектных зубов [25].

Однако авторы рекомендовали немедленное ортодонтическое вытяжение при удалении сверхкомплектных зубов [25].

Ссылки

C. Schulze, «Аномалии развития зубов и челюстей», в Thoma’s Oral Pathology , R. J. Gorlin and H. M. Goldman, Eds., The CV Mosby Co., Сент-Луис, Миссури, США, 6-е издание, 1970 г.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

Дж. Ф. Лю, «Характеристики предчелюстных сверхкомплектных зубов: обзор 112 случаев», Журнал детской стоматологии ASDC , том. 62, нет. 4, стр. 262–265, 1995.

Просмотр по адресу:

Google Scholar

А. Х. Брук, «Объединяющее этиологическое объяснение аномалий количества и размера человеческих зубов», Archives of Oral Biology , vol. 29, нет. 5, pp. 373–378, 1984.

Посмотреть по адресу:

М.

Дж. Киниронс, «Непрорезавшиеся предчелюстные сверхкомплектные зубы. Изучение их встречаемости у мужчин и женщин», British Dental Journal , vol. 153, нет. 3, с. 110, 1982.

Дж. Киниронс, «Непрорезавшиеся предчелюстные сверхкомплектные зубы. Изучение их встречаемости у мужчин и женщин», British Dental Journal , vol. 153, нет. 3, с. 110, 1982.Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

М. М. Назиф, Р. К. Руффало и Т. Зулло, Ретинированные сверхкомплектные зубы: обзор 50 случаев, Журнал Американской стоматологической ассоциации , том. 106, нет. 2, pp. 201–204, 1983.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

R. E. Primosch, «Передние сверхкомплектные зубы — оценка и хирургическое вмешательство у детей», Pediatric Dentistry , vol. 3, нет. 2, стр. 204–215, 19.81.

Посмотреть по адресу:Google Scholar

Ф. Н. Хаттаб, О. М. Яссин и М. А. Равашде, «Сверхкомплектные зубы: отчет о трех случаях и обзор литературы», ASDC Journal of Dentistry for Children , vol.

. 61, нет. 5–6, pp. 382–393, 1994.

. 61, нет. 5–6, pp. 382–393, 1994.Посмотреть по адресу:

Google Scholar

С. Тирологоу, Г. Кох и Дж. Курол, «Расположение, осложнения и лечение мезиодентита — ретроспективное исследование». у детей» Шведский стоматологический журнал , том. 29, нет. 1, pp. 1–9, 2005.

Просмотр по адресу:

Google Scholar

Хуанг У. Х., Цай Т. П. и Су Х. Л. Мезиодены на стадии первичного прикуса: рентгенографическое исследование,

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

T. von Arx, «Передние сверхкомплектные зубы верхней челюсти: клиническое и рентгенографическое исследование», Австралийский стоматологический журнал , том. 37, нет.

3, pp. 189–195, 1992.

3, pp. 189–195, 1992.Посмотреть по адресу:

Google Scholar

Дж. Р. Лютен, «Распространенность сверхкомплектных зубов в первичных и смешанных прикусах», Journal of Dentistry for Children , vol. 34, нет. 5, pp. 346–353, 1967.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

D. R. McKibben and L. J. Brearley, «Рентгенографическое определение распространенности отдельных стоматологических аномалий у детей», Журнал детской стоматологии ASDC , том. 28, нет. 6, pp. 390–398, 1971.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

Л. Д. Раджаб и М. А. М. Хамдан, «Сверхкомплектные зубы: обзор литературы и обзор 152 случаев», Международный журнал педиатрии Стоматология , вып. 12, нет. 4, стр. 244–254, 2002.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

H. Koch, O. Schwartz, and B. Klausen, «Показания к хирургическому удалению сверхкомплектных зубов в предчелюстной кости», Международный журнал челюстно-лицевой хирургии , том. 15, нет. 3, pp. 273–281, 1986.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

C. De Oliveira Gomes, S.N. Drummond, B.C. Jham, E.N. Бразильские дети и подростки», International Journal of Pediatric Dentistry , vol. 18, нет. 2, стр. 98–106, 2008 г.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Академия Google

C. L. Mader, «Talon cusp», The Journal of the American Dental Association , vol. 103, нет. 2, pp. 244–246, 1981.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

П.

Дж. Дэвис и А. Х. Брук, «Представление бугорка когтя: диагностика, клинические особенности, ассоциации и возможная этиология», British Dental Журнал , том. 160, нет. 3, стр. 84–88, 1986.

Дж. Дэвис и А. Х. Брук, «Представление бугорка когтя: диагностика, клинические особенности, ассоциации и возможная этиология», British Dental Журнал , том. 160, нет. 3, стр. 84–88, 1986.Посмотреть по адресу:

Google Scholar

М. А. О. Аль-Омари, Ф. Н. Хаттаб, А. М. Г. Дарвазех и П. М. Х. Даммер, «Клинические проблемы, связанные с необычными случаями бугорка когтя», International Endodontic Journal , vol. 32, нет. 3, стр. 183–190, 1999.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | Google Scholar

Ф. С. Салама, К. М. Хейнс, П. Дж. Хейнс и М. А. Рэди, «Коготь бугра: обзор и два отчета о случаях сверхкомплектных молочных и постоянных зубов», Журнал детской стоматологии ASDC , том. 57, нет. 2, pp. 147–149, 1990.

Просмотр по адресу:

Google Scholar

J.

Zhu, M. Marcushamer, D. L. King, and R. J. Henry, «Supernumerary and congenitally disposated tooths: a Literary Review», Журнал клинической детской стоматологии , том. 20, нет. 2, pp. 87–95, 1996.

Zhu, M. Marcushamer, D. L. King, and R. J. Henry, «Supernumerary and congenitally disposated tooths: a Literary Review», Журнал клинической детской стоматологии , том. 20, нет. 2, pp. 87–95, 1996.Посмотреть по адресу:

Google Scholar

A. C. Gibson, «Сопутствующая гипо-гиперодонтия», British Journal of Orthodontics , vol. 6, нет. 2, с. 101–105, 19.79.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

И. Б. О’Даулинг, «Гипо-гипердонтия у населения Ирландии», Журнал Ирландской стоматологической ассоциации , том. 35, нет. 3, pp. 114–117, 1989.

Просмотр по адресу:

Google Scholar

М. Челикоглу, Х. Камак и Х. Октай, «Распространенность и характеристики сверхкомплектных зубов у несиндромного турецкого населения».

Дж. Киниронс, «Непрорезавшиеся предчелюстные сверхкомплектные зубы. Изучение их встречаемости у мужчин и женщин», British Dental Journal , vol. 153, нет. 3, с. 110, 1982.

Дж. Киниронс, «Непрорезавшиеся предчелюстные сверхкомплектные зубы. Изучение их встречаемости у мужчин и женщин», British Dental Journal , vol. 153, нет. 3, с. 110, 1982. . 61, нет. 5–6, pp. 382–393, 1994.

. 61, нет. 5–6, pp. 382–393, 1994. 3, pp. 189–195, 1992.

3, pp. 189–195, 1992.

Дж. Дэвис и А. Х. Брук, «Представление бугорка когтя: диагностика, клинические особенности, ассоциации и возможная этиология», British Dental Журнал , том. 160, нет. 3, стр. 84–88, 1986.

Дж. Дэвис и А. Х. Брук, «Представление бугорка когтя: диагностика, клинические особенности, ассоциации и возможная этиология», British Dental Журнал , том. 160, нет. 3, стр. 84–88, 1986. Zhu, M. Marcushamer, D. L. King, and R. J. Henry, «Supernumerary and congenitally disposated tooths: a Literary Review», Журнал клинической детской стоматологии , том. 20, нет. 2, pp. 87–95, 1996.

Zhu, M. Marcushamer, D. L. King, and R. J. Henry, «Supernumerary and congenitally disposated tooths: a Literary Review», Журнал клинической детской стоматологии , том. 20, нет. 2, pp. 87–95, 1996.